张文鹏 | 文化的生与死:卡尔·克劳斯戏剧《人类最后的日子》中的第一次世界大战

本文原刊于《北大德国研究》第5卷。感谢张文鹏老师和北京大学出版社的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

奥地利犹太裔作家卡尔·克劳斯所写的戏剧《人类最后的日子》主题是关于第一次世界大战。全剧共分5幕,另外还有一个序幕以及一个尾声。全剧每一幕都在30场以上,最后一幕第5幕达到了惊人的55场。从规模上来讲,这部戏剧堪称鸿篇巨著。本剧写于1915年至1919年,历来被认为是作者对于第一次世界大战的反应,是对人类历史上经历的这次超大劫难的记录,因而有人从记录第一次世界大战的空前残酷以及一战对人类的巨大伤害这个角度来阐释这部戏剧。然而1914年爆发的第一次世界大战并不仅仅一场发生在战场上的战争,并不只是在战场上造成了大量的伤亡,也是一场与文化相关的战争,这场战争给德语地区乃至整个欧洲文化带来了极为重大的损失。本文的阐释角度则正是分析《人类最后的日子》中被详尽描绘出来的在第一次世界大战中德语地区文化领域分崩离析的景象以及蕴含于其中的卡尔·克劳斯对于时代和文化的痛苦思考。

卡尔·克劳斯

随着工业革命的发生,人类在科技领域的长足进步以及资本主义商业的蓬勃发展,早在19世纪下半叶欧洲文化悲观主义的思想潮流应时而生。弗里德里希·尼采这位对于20世纪思想史产生了巨大影响的伟大哲学家,也被认为是文化悲观主义的一位先知。他明确表达了欧洲文化处于一种退化和衰弱的宿命之中的看法。对于近代欧洲文化尼采提出了自己独特的见解。美国学者阿瑟·赫尔曼这样描述:“尼采认为,近代欧洲并不是说丧失了某种活力,关键在于它从来没有这种活力的基因。”但是和其他一些学者一样,尼采认同一点,是某种力量导致了欧洲文化走向衰败和堕落。尼采注重探寻欧洲文化衰落的原因。“尼采后期的所有有影响的作品都蕴含着一种探寻欧洲文化衰微根源的意识,这些作品包括《快乐的科学》、《道德谱系》、《超越善恶》以及极富史诗寓言意味的《查拉图斯特拉如是说》。”同样地,卡尔·克劳斯在《人类最后的日子》中这部戏剧中也正是描绘了欧洲和德语地区在第一次世界大战这一特殊时期文化衰落的状况,直接表现出了文化悲观主义的基调。

1. 艺术的衰落

体现衰落文化最直接、有力的表现之一就是艺术作品。尼采认为衰微的艺术作品或衰微的人最主要的问题就在于缺少“真实性”。

《人类最后的日子》中描绘了在战争时期艺术的堕落。在《人类的最后的日子》里,卡尔·克劳斯描绘了在第一次世界大战爆发后,艺术作品和文学作品出现了一种新的趋势,即艺术的一切几乎都与战争有关。

在第一幕中第22场中,有一段两个战争通讯报道员的对话。在这段对话里出现了“前线剧”这一称谓。在战场上使用娱乐的方式来鼓舞士兵斗志,以期取得战争的胜利。这是一种非常古老的手段。古今中外,莫不如此。在西方,从古罗马时期就有搞笑艺人伴随于阵地之上。在历史上的战争时期,曾有战地流动舞台的形式,为军人表演戏剧节目。在第一次世界大战期间,这样的戏剧文化自然也没有成为例外。但是与以往不同的是,在第一次世界大战中,在当时的奥匈帝国专门成立了“战争传媒办公室”。这是一个专门的、负责宣传的职能机构。卡尔·克劳斯在《人类最后的日子》中,直接使用了这个真实存在的名称。在这场战争中,“前线剧”便是“战争传媒办公室”直接负责的一个工作部分。为战争服务,倡导符合战争的精神,目的或为了鼓舞士兵士气、或为了娱乐放松、或者是为了对前线士兵起到心理疏导作用。这样的目的决定了“前线剧”的形式和内容都与传统戏剧模式的不同。这种为战争服务或者直接描绘、赞扬战争的方式不仅仅体现在“前线剧”,这种影响很自然的蔓延到了当时的戏剧文化。当时在后方,包括社会名流在内的各个阶层观众汇集一堂,欣赏专门描写战争或者与战争相关的戏剧。在一个郊区的剧场演出中,尼泽小姐扮演的角色向士兵要求一个吻。对这个庸俗下流的情节观众却报以了暴风骤雨般的掌声。

《人类最后的日子》第一版封面

除了戏剧的表现形式之外,在《人类最后的日子》里还记录了当时的绘画作品。克劳斯专门用了一场描写了在画展橱窗之外的对话。在这场对话里,两人对画展表示出了高度赞誉,因为在画展中他们看到了种种关于描述战争的画面:对尼伯龙根传说的图画表述、皇帝在帝国大厦中抽剑的姿势、皇帝在前线面对士兵哭泣以及所谓的宏大画作,描绘皇帝身处战场的《伟大的时代》。

通过对当时戏剧作品和绘画作品的场景描述,首先可以看到:因为第一次世界大战的爆发,在战争思维的干预之下,艺术作品的水准有了大幅的下降。艺术作品创作的标准、艺术作品表达的主题、艺术表现方式呈现出了门槛降低、单一化、低俗化的趋势。这种趋势与时代有关,又反过来对时代、对身处于那个时代中的个人有着不可估量的重要影响,具体则体现在了艺术作品的受众审美品位和艺术格调的降低。艺术创作者表现方式在此基础上又进一步大受影响,迎合这种品味与格调。最后导致的结果则是,艺术作品、艺术家和受众本身这三个方面同时出现了大幅的堕落表现。

在《人类最后的日子》中有“吹毛求疵者”种种深刻的、入木三分的评论,也有直接朗读当时报纸报道、戏剧作品介绍,这样通过自己在剧中的化身“吹毛求疵者”之口,卡尔·克劳斯表达了自己对于艺术水准降低对于人类生活本身的影响的忧虑和思考:艺术水平的低下,会伴随人类生活水准的低下,更重要的是会导致生活的严重僵化。这是人类走向堕落、走向毁灭的重要表现之一。

2. 僵化的语言

身为犹太裔卡尔·克劳斯极其重视德语的纯粹和深度。曾经有人在形容卡尔·克劳斯的工作方式时,运用了这样的描述方式:“拉紧的语法之弓”。卡尔·克劳斯首先强调语法的准确与精确。他会日复一日、反复修改将要出版的文章。“这样的文章有无数篇,它们一篇又一篇产生出来,就如同树干上的年轮,因为克劳斯对于言辞的忧虑永远没有尽头。”严格要求和刻苦训练让卡尔·克劳斯在德语语言方面成为不朽的大师之一。他本人也对一个朋友承认在自己在语言精确度方面的造诣:“当我开始写一部作品,其实我在抓起笔的时候对于文章的结构或者别的任何具体的细节是一无所知的。但是,随着最初写下的几个句子,我就能感受到它们语法的张力,就会知道这部作品到底有多长,在这点上我从来没有失算过。”不止于对于语法准确与精确的严格要求,卡尔·克劳斯进一步强调言词的艺术。他将言词的艺术至于音乐、绘画、建筑以及其它的艺术至上。“他有一个有趣的论断。他这样讲到,言词的艺术是唯一个作品能够被等义复制的艺术。”这样的原因让卡尔·克劳斯对于第一次世界大战中德语令人不安的状况极度重视,在《人类最后的日子》里有了详细的记录。

第一,整个社会中语言从形式到内容呈现出了低水准。

在剧中描绘出了一批母语为德语的人首先在掌握正确德语语法方面就存在着巨大的困难。一位军队军官讲话所使用的语言中大量的语法错误:介词mit后面直接使用第一格,名词的词性用错,动词第二分词变错,整个句子存在着动词与介词搭配的问题。人们所使用的语言,首先从形式上就脱离了德语的传统,在语法正确性上出现了不足。

语言粗鄙化的第二点体现在语言表述的内容。粗俗的辱骂性词汇被大量、广泛的使用。在第五幕第32场中,卡尔·克劳斯用了整整一场来描述军官在使用“狗”这个词来教训、辱骂普通士兵的场景。语言的内容上还存在着另外一个问题,在日常日语言中关于性、性病、卖淫以及个人隐私等方面的语言表达再没有禁忌。在《人类最后的日子》里,卡尔·克劳斯描绘了一个这样的柏林夜总会,人们在谈话过程中将这些内容毫无掩饰的表达出来。

通过形式和内容两个方面,卡尔·克劳斯描绘出了在第一次世界大战里德语语言表达粗鄙化的倾向。

第二,《人类最后的日子》中描绘了在第一次世界大战里德语中特殊固定用语、固定表达方式的大力传播。

这种固定用语、固定表达大多与战争相关,来源名人演讲、媒体表述或战争报道,它们直接影响到人们日常语言表达。前方战争伤亡惨重,军队还要深受气候以及补给不足的困苦,后方人民也同样遭受着饥饿、恐惧和死亡的威胁,这些成为了第一次世界大战所开始的现代战争最明显的特征。尤其是在第一次世界大战将近结束的时候,基于当时的困顿情形,“坚持”这个词在前方战场和后方家园都曾经被广泛使用。这种广泛度具体讲就是深入到了每个生活中的每个细节。DURCHHALTEN(“坚持”)曾经成为一种纸牌游戏的名称。在《人类的最后的日子》里卡尔·克劳斯描绘了“坚持”这个词在普通人生活中的泛滥。在咖啡馆里、在人们的闲谈中都能听到这个词;学校的孩子们口中能听到;在“爱国主义者”的口中则是:比如坚持,这是我们的热情所在。

除了“坚持”,在《人类最后的日子》里德语中这类被广泛传播的固定用语还有“现在是战争时期”、“伟大的时代” 等。这类固定语言表达会被特定的人群如不法商人所利用,成为他们剥削普通人的有用借口。曾经有一幕专门描写了这样的场景:蔬菜店商人将各种商品大幅提高价格,面对众人的抱怨、质问和谴责,他一概以同一个问题回答,那就是“现在是战争时期”。这类固定表述方式的大量使用,首先会束缚、钳制人的思想,让普通民众在对语言表达的肯定中,潜移默化进一步加深对政府或者上层对于战争正面肯定与支持,接受战争带来的苦难。“伟大的时代”这个由官方、媒体鼓吹而来的语言表述,在经过大力传播之后、在成为了普通群众的日常语言之后,让他们活在“伟大时代”的幻觉之中。

第三,卡尔·克劳斯在《人类最后的日子》中描绘了第一次世界大战的爆发后,德语地区被人为封闭和隔离的场景。

战争爆发后,英国、法国、俄罗斯成为了敌对国家,这些国家的语言自然而然也被当成了敌对国家的语言来对待。在德语国家存在着这样的两种现象:外语词汇被人为清洗、清除;说外语的人被鄙视、被树立成敌对的一方。

这种在语言方面极度排斥外文尤其是敌对国家的语言的行为,意味着多语言环境的消失,造成了本国、本民族语言人为的封闭性。封闭性又意味着发展的停滞。同时这种过度的纯洁要求又导致了一个极端的出现,就是在所谓的“伟大时代”中,怀着在战争中应有的爱国主义情怀而过度强调本国、本民族的语言,“德语的”、“德国的”这样的语言表达被过分突显。通过一个普鲁士火枪手与书店老板对话的一个整场的画面,克劳斯描绘了语言被强制封闭发展的另外一个重要的表现:病态的、超出常理的强调民族语言或者本民族特性。这与纯洁德语清除外语的行动,构成了德语区被人为制造成为封闭区的两个方面。

在《人类最后的日子》中,通过语言水平的粗鄙化、战争中特定语言表达的泛滥以及德语被人为制造成为封闭区域这三个方面,卡尔·克劳斯描绘了在第一次世界大战爆发之后在德语地区语言粗俗、僵化且不再具有活力的表现。

卡尔·克劳斯本人坚定地认为,在语言方面所发生的种种问题都是与第一次世界大战的有着极为密切的关系。通过剧中自己的化身“吹毛求疵的人”之口,他明确的表达了战争跟语言之间的关系:每一种空洞到极致、且僵化到停滞不前的语言,都是有一种这样的倾向还随时准备好用一种坚信的语调去寻找所有对自己毫无指责、却对他人加以责备的东西。同时,他有进一步讲出了在战争中语言的所面临的困境:“在战争中关系到的就是语言的生和死!”作者卡尔·克劳斯的化身“吹毛求疵的人”进一步讲到,他所关注的这些,并不是针对语言的语法、语言的形式,他关注的是语言所包含的内容以及语言所拥有的鲜活意义。他讽刺的、批评的恰恰是因为战争的原因他所看重的这些东西都被毁坏了。

雅各布·布克哈特,19世纪杰出的文化史、艺术史学家,他的研究重点在于欧洲艺术史与人文主义。面对十九世纪时欧洲的状况,布克哈特认为欧洲面临的是一场巨大的危机,这种危机是一种文化的危机。布克哈特与尼采之间有一个一致地方,即对文化和教育现状的批评,但是两人之间还是有着实际的差异。十九世纪德国和西方最著名历史学家、“兰克学派”的创始人、近代西方“客观主义”历史学派之父利奥波德·冯·兰克一样(Leopold Von Ranke)是他在柏林上大学时的老师。布克哈特深受其老师兰克影响,跟兰克一样对于当时的社会和历史持有一种“历史悲观主义”的态度。

“历史悲观主义者把当前看成是对创造性的、秩序井然的过去所达到的成就的系统解构。过去人们赖以维系社会力量平衡的各种制度失调了,社会的发展变得混乱无序并充满破坏性。”卡尔·克劳斯体现出了对于这种历史悲观主义的认同,在《人类最后的日子》中尤其描绘了在第一次大战中基督教世界的变化,基督教传统的价值观被打碎重铸,一切几乎与战争相配合,一切变得混乱不堪,失去了原有的秩序。

在《人类最后的日子》中,卡尔·克劳斯描绘了在第一次世界大战中,基督教文化的种种崩溃和堕落现象。

第一,在这部剧中,基督教的神职人员表现出了极高的战争参与度。

在教会教堂的布道讲解以及祈祷文的常用语里,充满了各种对于战争的表述。在第三幕的第15至18场中,卡尔·克劳斯集中描写了教堂中布道与祈祷的场景。在教堂中,首先能听到的是运用《圣经》中的故事、宗教的理论对第一次世界大战合理性的解释以及对杀人的正常辩解:这场战争只不过是上帝对于有罪民族的惩罚。不仅借用上帝的理念来阐述战争的正义性和必要性,神职人员还进一步做对《圣经》中耶稣话语用有利于战争的角度重新阐释和重新应用。耶稣所讲的“要爱你们的敌人”被解释为只能适用于普通人与人之间,而不是适用于民族与民族之间。“审视你们并且以主的名义祈祷:主啊,引导我们进入天堂”这句话反复出现在祈祷用语之中。

除了在教堂布道的言辞与表达之中,教会人员对第一次世界大战的对于第一次世界大战的参与度在卡尔·克劳斯的笔下体现在了直接参与战争过程中去,甚至在杀戮的过程中体会到了强烈的满足感。出现在两军交火过程中的战地牧师安东·阿尔默在遇到军官与士兵之后的打招呼与问候语是:“上帝保佑你们的武器!利索地对敌人们开火过了吗?” 在炮兵连更有直接的、神父参与炮击的整个过程。

2023年Semmering版《人类最后的日子》剧照

在这样的情境之下,宗教的神职人员与狂热的政客、民族主义者和战争狂人没有丝毫的区别,他们成为了世俗国度中的一员。而按照《圣经》之《新约》中耶稣的话语,不能将耶稣的国度与世俗世界等同起来。在《约翰福音》中有这样的对话:

耶稣回答说:“我的国不属这世界。我的国若属这世界,我的臣仆必要争战,使我不至于被交给犹太人;只是我的国不属这世界。” 彼拉多就对他说:“这样,你是王吗?”耶稣回答说:“你说我是王,我为此而生,也为此来到世间,特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。

神的国度不是世俗的国家,不服务于某个特定人群,不追求权力,追求的是真理。当然,教会参与战争进程、政治纷争的的记录在人类历史上大量存在。但是卡尔·克劳斯痛心疾首的地方并不仅仅在于具体的个人或者集体行为,他关注的是,教会人员在第一次世界大战中的对战争的热情参与,违背了的基督教文化应有的价值观。而这样的价值观正是他内心所无比推崇的,他认为这是构成西方基督教文明的重要组成部分。

在卡尔·克劳斯的笔下,有理性、保持在正常范围之内的宗教人士是一部分人,他认为在涉及到教堂布道、祈祷中的数场戏中,都在舞台提示中表明,这是新教的教堂。卡尔·克劳斯对于基督教的认识是,新教在第一次世界大战中表现出了世俗化与野蛮化状况,而天主教做到了对基督教悲天悯人价值观的坚持。因而,在第一幕第27场中,他记录了贝内迪克特在梵蒂冈的祈祷。这段祈祷文之所以能引起卡尔·克劳斯的深度认同,还有一个原因,在于其中讲到了这样的话语:“欧洲最美的地方,这个全世界的花园,现在到处都是尸体和废墟。” 第一次世界的大战对欧洲、对克劳斯所热爱的德语地区破坏和摧残正是如此。

第二,第一次世界大战让普通民众信仰方式的野蛮化。整个社会的环境以及教会各色人等对于战争的狂热支持的影响下,上层社会与下层普通民众信仰方式产生了颠覆性的变化。首先,体现在普通民众将战争、杀戮与上帝、信仰的无缝接合。德国社会学家马克斯·韦伯提出了新教伦理这一理论。他讲到“天职”的观念,即某种由上帝安排的任务,成为新教的核心内容。他抛弃了原来天主教那种禁欲主义的修行而超越尘世的空洞劝解和训令,而把个人在尘世中完成所赋予他的义务当作一种至高无上的天职。当教徒们把战争当作宗教相关的“天职”之后,一切都不可再用杀戮的罪恶来看待,而似乎成为了理所应当之举。在《人类最后的日子》中有圣器保管人介绍两位士兵送与教堂的礼物场景:“一串挂有十字架的念珠,它的珊瑚珠是由意大利的榴散弹弹珠组成的。链子的材料则是来自铁丝网。十字架则是从一枚已经爆炸的意大利手榴弹上剪下来的,还有三枚意大利子弹作为小锤饰。耶稣像则是由一枚榴散弹弹珠组成的。在它的背面则刻着:诚挚谢意。纪念意大利战争。……” 杀人武器与上帝圣像被完美结合一起。在某种程度上,这正好完美体现了普通民众、士兵们认为战争与基督教价值观并不悖逆,也正好表明了他们在用行动证明和教职人员宣扬的一样,他们相信,即使带来无数的灾难但战争仍然是上帝的决定。他们要做的就是履行自己的义务,履行自己的“天职”。野蛮化与宗教道德这两种过程做到了无缝衔接。其次,在战争时期出现了将皇帝与神等同的渎神行为。教堂的圣器看管人可以这样讲:“我们把皇帝所属贡献与上帝。我们也把上帝所有,给予皇帝。人要竭尽所能的互相帮助。”上帝的地位被降至皇帝这样的凡世所在之人等同,而皇帝被认为与上帝同等重要的,甚至比上帝更重要。在军队人士,特别是一些将军们的眼里,德国皇帝是全知全能的,而这样的表述在宗教信仰的历史上从来都只能形容上帝。诸位将领将上帝至于皇帝之下,认为上帝应该秉承皇帝的旨意,且为皇帝所用,成为皇帝的“工具”;在中世纪的欧洲必然是被视作异端邪说与罪恶自白,在启蒙之后更不能出现认为某人全知全能的非理性表达,这种简单、原始的描述和想法与欧洲的基督教文明和文化传统格格不入,是一种倒退与原始化倾向。

在第一次世界大战中,基督教宗教信仰的崩溃体现在教会内部,也体现在了民众信仰的方式改变之上。卡尔·克劳斯用夸张甚至荒谬的笔法描写了这些场景,直接表述了他的想法:这场战争改变了基督教,改变基督教文化的信仰基础,引起了基督教的种种变化。而这种变化带来的是崩溃、荒芜与野蛮化,直接威胁到了德语地区乃至整个欧洲的文化状况。

尼采赞美贵族,认为他们是社会和文化活力的重要体现,是社会生命力的完美体现。他写道:“ ‘人’的每一次质的进步,都是贵族社会的产物,这种现象还将不断发生。”然而在19世纪末20世纪初,德语地区甚至欧洲的上流社会状态再也不能被看作是直接体现社会生命力的完美例证。

首先,在《人类最后的日子》中理应作为贵族阶层首领的皇帝,其言辞表现出了无逻辑、无意义、无感情的三无状态。

在德语地区乃至整个欧洲,贵族所代表的上层社会之所以能与下层社会相比形成截然不同的阶层,不仅仅是因为其在政治与经济领域的领袖地位,也是因为他们的人文素养,对文学与艺术的追求与热爱。中世纪之后,新兴的市民阶层崛起,他们强调自己的道德观、努力争取属于他们在政治和经济领域的地位,与当时的贵族阶层形成了对立之势,与此同时他们也在创造自己的文学和艺术的标准,努力证明自己才是更有教养的一个阶层:他们在争取整个社会中上层社会的地位,并且试图在制定精神领域上层社会的评定标准。不管是中世纪的贵族阶层,还是18、19世纪的新兴市民阶层,要想成为社会的领导阶层,对个人修养的追求,对文学和艺术的追求是必不可少的。在贵族的聚会、后来的沙龙以及大行于世的朗诵会中,这也是永恒的主题,也是这些人在谈话之中所要尽力所展示的。

在《人类最后的日子》第1幕第23场中,卡尔·克劳斯描绘了德国皇帝与诗人冈霍弗尔见面的具体场景中,尽管侍从一再强调“陛下在艺术方面的三大理想”,皇帝反复讲到的只是劝诗人吃东西的一句话,与文学与艺术没有任何关系。除了这样的对话内容,皇帝本身的行为带着让人不可理解的诡异。卡尔·克劳斯不断用舞台提示描写皇帝笑的样子,状态依次递进最终到达最高点。“皇帝大笑”,“皇帝放声大笑”,“皇帝笑声如雷”,“皇帝大笑着用左手拍着他的大腿”,最后则是“皇帝笑得如同一只狼”。

皇帝的言谈中没有任何层次,是家常问答与劝食语言的不断重复;皇帝与诗人的对话,没有任何的深度可言;皇帝的语言和行为,虽然与大笑相伴,却呈现出了一种亢奋的不真实感。侍从副官在一开始就谄媚讲到:“皇帝和诗人如何互动,将是最令人感动的场景之一,因为两人都是身处于整个人类的高度”,然而整个会见谈话和场面呈现出了无逻辑、无意义和无感情的三无状态。从政治和经济社会地位来看,德国皇帝应该处于当时社会的上层,是国家元首和军队领袖,但是从文化和艺术修养来看,已经是处于粗鄙堕落的状态。

2023年Semmering版《人类最后的日子》剧照

第二点,作为军事领袖的皇帝行为幼稚粗鲁,与欧洲传统的骑士精神和骑士风度格格不入。

骑士的精神最早的意思是指马术为一种身份及阶级的象征。来自于此阶层的阶级优越感,以崇高的身份为基础的道德与个人修养,亦继承与发扬了古代欧洲民族自部落文明至早期工商业文明以来的尚武精神。骑士们以“我们是奉上帝之名”,而来到这里对进行文明教化的。骑士精神对于欧洲民族的民族性格以有着莫大的影响,许多崇高的道德修养源于其中。它构成了西欧民族中所谓的“绅士精神”形成了现代欧洲人对于个人身份和荣誉的注重,讲求风度,精神文明和外貌举止;对于崇尚精神理想和尊重妇女的浪漫气质的向往;以及恪守公开竞赛,公平竞争的精神。它使现代欧洲人民族性格中既含有优雅的贵族气质,又兼具诚实守信、乐于助人,为理想和荣誉牺牲小我的品格。

在整个西欧的文化传统中,骑士精神不仅仅与骑士相关,而且也成为绅士风度的起源,是欧洲国家男子处事标准与社交礼仪的重要内涵,成为一种品格标准。对于身处上层社会的各种人物,这更是必须要有的基本品德。

在《人类最后的日子》里,卡尔·克劳斯多次提及到“骑士精神”。同时,他也描绘了政治和军事领导人德国皇帝的行为荒诞不经,类似顽劣的孩童,充满着不成熟的玩笑和不得体的表达。德国皇帝会直接拍打下属的屁股,挤眉弄眼做出表情。在第4幕第37场中有德皇在德军总部接见将军们的场面。在这个场景中,“威廉二世”的行为更加离谱,直接抓向下属的下体。从这样的场景中,可以看到骑士风度中所要求的外貌举止、对个人身份和荣誉的注重,在德国皇帝的身上已经完全消失了。

第三点,皇帝代表的上层社会出现了工作能力严重欠缺且没有担当责任的态度。

欧洲骑士精神的起源是与战斗相关,骑士们要遵守一定的准则,要对抗不公与邪恶,要为了保卫家园或领地。随着骑士精神的发展和其在整个社会历史文化传统中的深入,当然一切再都与骑士这种群体无关。但是骑士精神中对身份和荣誉注重,依然对欧洲人有着极度重要的影响。当然骑士精神中,或多或少涉及到对于从事工作的执着与认真。在相当长的一段时间里,工作对于基督教世界、对于恪守骑士精神的欧洲人来说,是非常重要的一件事。有一句拉丁语曾经广泛流传“ora et labora”,直译为“祈祷和工作”,翻译成为德语则是命令式的句式,意在劝诫人们在整个人生里的过程里,在具体的生活中除了侍奉上帝,虔诚祈祷之外,努力工作是非常重要的另外一个方面。这是被珍视的一种传统。

在《人类最后的日子》第3幕第31场中,奥匈帝国皇帝在重要的会见之前在写字台前酣然入睡,在睡梦中梦话不断,偶尔醒来立即迷糊着在涉及国家与民族命运的文件上签字。在皇帝的梦话中,曾数次出现了“人们蒙蔽了我”的话语。还有另外一句“我无能为力了”也是被数次使用,这句话是卡尔·克劳斯对奥地利皇帝弗朗兹·约瑟夫一世的一句名言的改写。卡尔·克劳斯用夸张的笔触描绘了处于政治和军事领导阶层的领导人在第一次世界大战进行过程中的处理事务的随意与荒诞不经。帝国皇帝被描写成了背离欧洲文化中努力工作传统的形象。上流社会的粗野化在《人类最后的日子》里第三个方面就表现在对工作态度的堕落和荒谬。

综合以上三个方面,在卡尔·克劳斯的笔下,第一次世界大战带给了整个欧洲以及德语地区文化的崩溃,具体到在了上流社会,则体现出了粗野化的细节。通过《人类最后的日子》中贵族的粗野化描写,卡尔·克劳斯表达出了同样的看法:整个德语地区社会文化的生命力已经是极度衰弱了。

在《人类最后的日子》这部戏剧作品里,卡尔·克劳斯记录了在第一次世界大战爆发后,德语地区文化崩溃的场景。在他看来,第一次世界大战对于欧洲、特别是德语地区(主要指德国和奥地利),这些曾经以高度文明著称地区的冲击是极其巨大的。从文化的角度来看,整个德语地区因为战争而陷入崩溃的状态。在整部作品中, 对于这种崩溃的状态卡尔·克劳斯做出了广泛而细致的描绘:从整个时代里艺术的情形到整个社会中的语言状态;从基督教文化崩溃到整个社会阶层中骑士文化传统消失、上层和下层粗野化。纵观在这种第一次世界大战中整个国家、整个民族在文化方面哀鸿遍野的情况下卡尔·克劳斯所表达出的忧虑和思考,从中得出以下三个结论:

第一,卡尔·克劳斯对一战中所谓的“文化民族”(Kulturnation)的概念提出了自己的看法。在这种情况下,当时德国以及奥地利被广大学者高度重视的“文化民族”这个概念分崩离析。那些仍然强调“文化之邦”的论断,都带有了强烈的讽刺色彩。在剧中“爱国者”和“预订者”之间的对话曾经有关于“文化民族”的讨论。“文化民族”的概念虽然与在历史上后来出现的纳粹思非常接近。但这个概念在19世纪出现的时候,是作为一种非政治或者非军事的、而是作为文具有某种文化特征的民族状态。“文化民族”的概念最初是指一个民族或者一个部群的人,通过语言、风俗、传统或者宗教能紧密联系在一起,他们拥有属于同一种文化,拥有同样的归属感。从这个意义上来讲,所谓的“文化民族”是与“血缘民族”相对的。然而在某种特定的程度上,“文化民族”这一概念是在强调一个这样的角度,即某一个特定的民族产生了重要的文化并且其成员都是具有高度人文素养的。在本剧中,“爱国者”与“预订户”所强调的就是本民族的文化素养很高,人们受到很好的教育。结合对话中俄国战俘被辱骂、棒打之后强调“文化民族”的概念来看,前后对比具有了强烈的讽刺意味;而纵观《人类最后的日子》全剧,整个社会的上层和下层都再不能用受到良好教育、具有良好教养来行形容,而文化中的具体表现形式也是水准堕落,因此不管是德国还是奥地利,因为第一次世界大战的原因继续再用“文化民族”来形容本民族,都是不合适的。

第二,在种种现象描摹的基础上,克劳斯论述了在文化堕落崩溃中遇到的情况,即“野蛮化”的问题。与文化相对的是野蛮,与文化民族相对的便是野蛮民族。有一种观点认为文化和野蛮时两种永远无法相容的矛盾,瓦尔特·本雅明却驳斥了这种说法。在《历史的概念》这篇文章中,他这样讲到:“任何一份文化的记录都同时也是一份野蛮的记录。就如同文化无法摆脱野蛮一样,传统的这个过程也是无法摆脱野蛮的,在传统里文化和野蛮往往也是一个属于另外一个。”针对这种文化与野蛮的共存现象,在《人类最后的日子》中“吹毛求疵的人”,也就是卡尔·克劳斯化身在这样讲到:“德国人的教养并不是内容,而是一种装饰物,这个诗人和刽子手的民族用它来粉饰自己的空虚。”这样的表述让他与他对话“乐观主义者“无法接受,因为在他的心中德国人是产生了歌德和叔本华的民族。“诗人”和“刽子手”这样的说法表明了在克劳斯同样认为,文化与野蛮共存的现象。在剧中也存在着关于“野蛮”的话题讨论,从一开始的“乐观主义者”对“吹毛求疵的人”提问,讨论发动战争是否属于一种野蛮的行为,此时“乐观主义者”希望为战争找到合理的、否定战争时野蛮行为的解释;一直到最后“吹毛求疵的人”朗读出了警察局外标牌上的诗句,最后一句为“你们要以做野蛮人为荣!” 这是官方对于“野蛮”这一问题的态度。通过这一系列的表达,卡尔·克劳斯认为随着第一次世界大战的爆发,德语地区文化面临水平衰退、全线崩溃的状况,文化和野蛮的力量对比发生了变化,德语地区的人们离自己的曾经拥有的文化传统越来越远,向野蛮靠近。

第三,克劳斯极度关注的德语文化、基督教文化的问题。

在19世纪末20世纪初,面对科技日新月异的进步以及社会状况的剧变,文化批评已经成为当时德语地区的学院传统。在这个时代已经有一批人表达出了对于德国文化面临危机的忧虑,其中之一的代表作就是奥斯瓦尔德·斯宾格勒的《西方的衰落》。作为犹太裔的德语作家,卡尔·克劳斯关注第一次世界大战爆发后“文化民族”的用法和存在问题、文化与野蛮的关系,这一切的出发点都是德语文化。在整部《人类最后的日子》里各种关于文化的讨论、论述全部是关于德语文化的。除了关于对于德语文化的讨论,卡尔·克劳斯还表现出了对于基督教文明的担忧,他担忧的是因为第一次世界大战的原因基督教文明被世界大战这场灾难而引入毁灭。

身为被同化的犹太裔德语作家,卡尔·克劳斯表现出了对德语文化、基督教文明的高度认同,在他的意念之中体现出了深沉的关怀、殷切的担忧。他担心的是,德语文化、基督教文明在战争的影响和威胁之下走向毁灭。这种关切与担忧甚至是在第一次世界大战开始后的一些德国学者、作家所不曾具有的。当第一次世界大战开始时,他没有参与德国众多学者、作家的签名声明,他反对这样对于第一次世界大战的支持活动。因为从文化角度看,他担忧的是第一次世界大战将导致德语文化甚至西方基督教文明走向崩溃与灭亡的危险。在《人类最后的日子》里,在讲到“语言”这个主题时,他担心的是战争中涉及到了语言生与死,而纵观全剧,他担忧的是第一次世界大战爆发引发的德语地区文化的生与死。

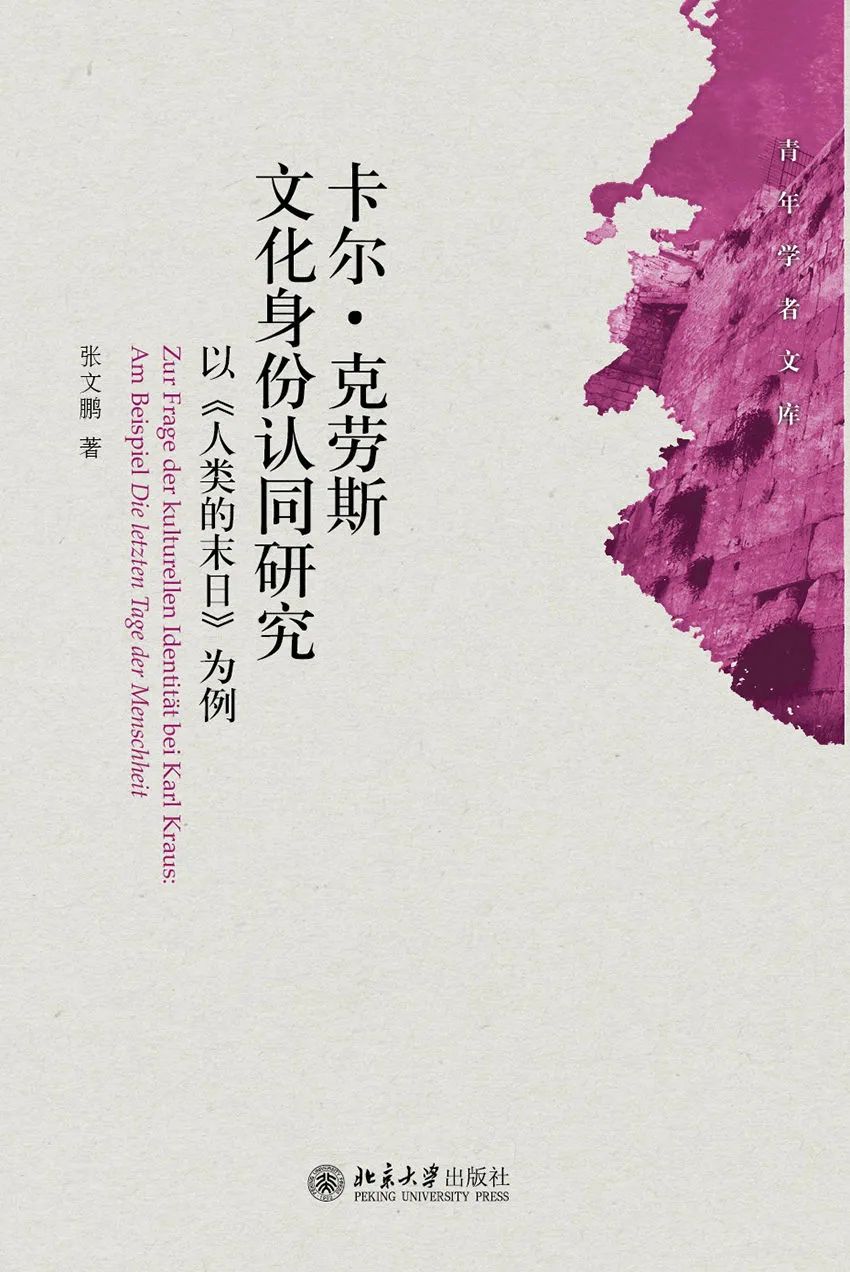

《卡尔·克劳斯文化身份认同研究:以<人类的末日>为例》,张文鹏著,北京大学出版社,2020年

张文鹏,陕西洛川人,北京大学德语系博士、北京大学德语系硕士、中国人民大学德语系本科毕业,现任职于中国政法大学外国语学院。出版专著1部,发表论文数篇。主持国家社科基金1项,参与国社科重大基金项目及教育部人文社科基金青年项目数项。