李夏菲 | 赫尔德民歌思想及其理论意义

本文原刊于《外国文学》2022年第6期。感谢李夏菲老师和《外国文学》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

内容提要:德语中的“民歌”概念最先是由赫尔德提出的,这一概念的形成,建立在赫尔德对德语“人民”一词的词义升华基础上。赫尔德眼中的民歌,核心是自然,同时带有民族性。在风格上,民歌以直抒的创作方式,形成跳跃性、简洁性、戏剧性等特征。赫尔德认为,诗歌是人类语言在早期的自然表达形式,民歌是诗的语言的留存。通过发掘民歌及民歌的价值,赫尔德强调感性的作用和美的多元化,号召德语作家用最熟悉的语言表达最真实的情感。赫尔德的民歌思想形成了一种极具革新性的诗学理论,批判了旧有文学传统,拉开了狂飙突进运动的大幕。

关键词:赫尔德 民歌 人民 自然 《关于莪相和古代民族歌谣的通信节选》

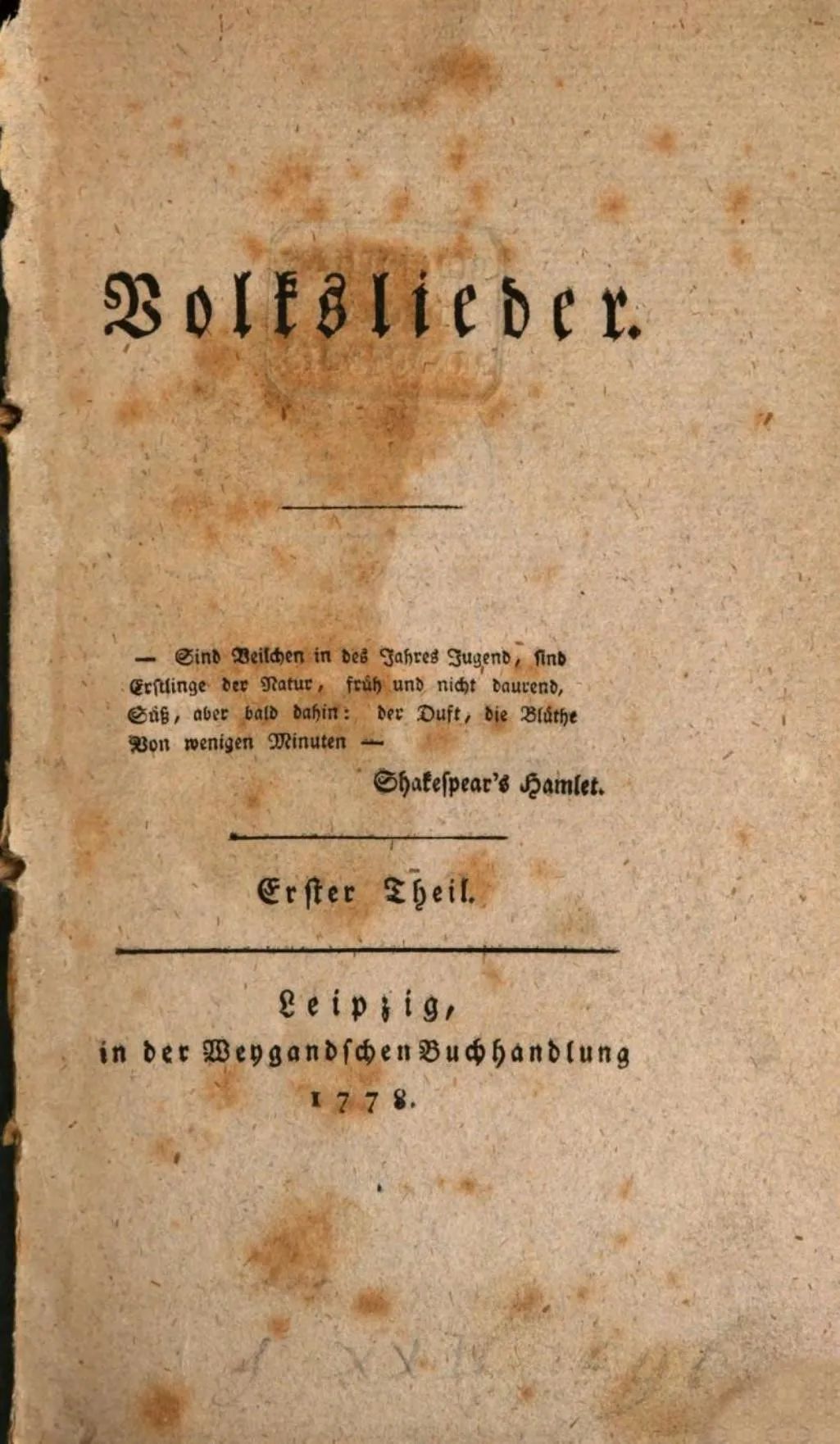

德语中的民歌一词Volkslied并不是在语言使用中自然形成的,而是人为塑造的概念,由赫尔德(Johann Gottfried Herder)最先引入德语。赫尔德是18世纪德国的通才式思想家,他的著作涉及哲学、文学、历史学、神学、语言学、民族学等诸多领域。在1771年成文、1773年出版的《关于莪相和古代民族歌谣的通信节选》(Auszug aus einem Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker)中,赫尔德首次提出了德语中的民歌概念,阐述了相关的理论思考,从此拉开了德国民歌运动的序幕(Blochmann 432)。1778至1779年,赫尔德又整理出版了《民歌集》(Volkslieder),从理论与实践两方面开创了德语文学和文化界研究民歌之先河。今天看来,赫尔德不仅将民歌引入了文学艺术的殿堂,同时也借民歌阐发出了新的诗学思想,从而为狂飙突进运动提供了理论纲领,发出了浪漫主义的先声。

赫尔德的民歌思想为何能产生如此大的影响?它究竟有着怎样的内涵?本文拟聚焦赫尔德的民歌思想及其文学理论意义,以《关于莪相和古代民族歌谣的通信节选》(以下简称《通信》)为主,结合《民歌集》和赫尔德的其他著作,分析考察赫尔德提出的民歌概念和他对民歌风格特点的理解,发掘赫尔德民歌概念背后的理论思想及他对德语文学发展的思考。

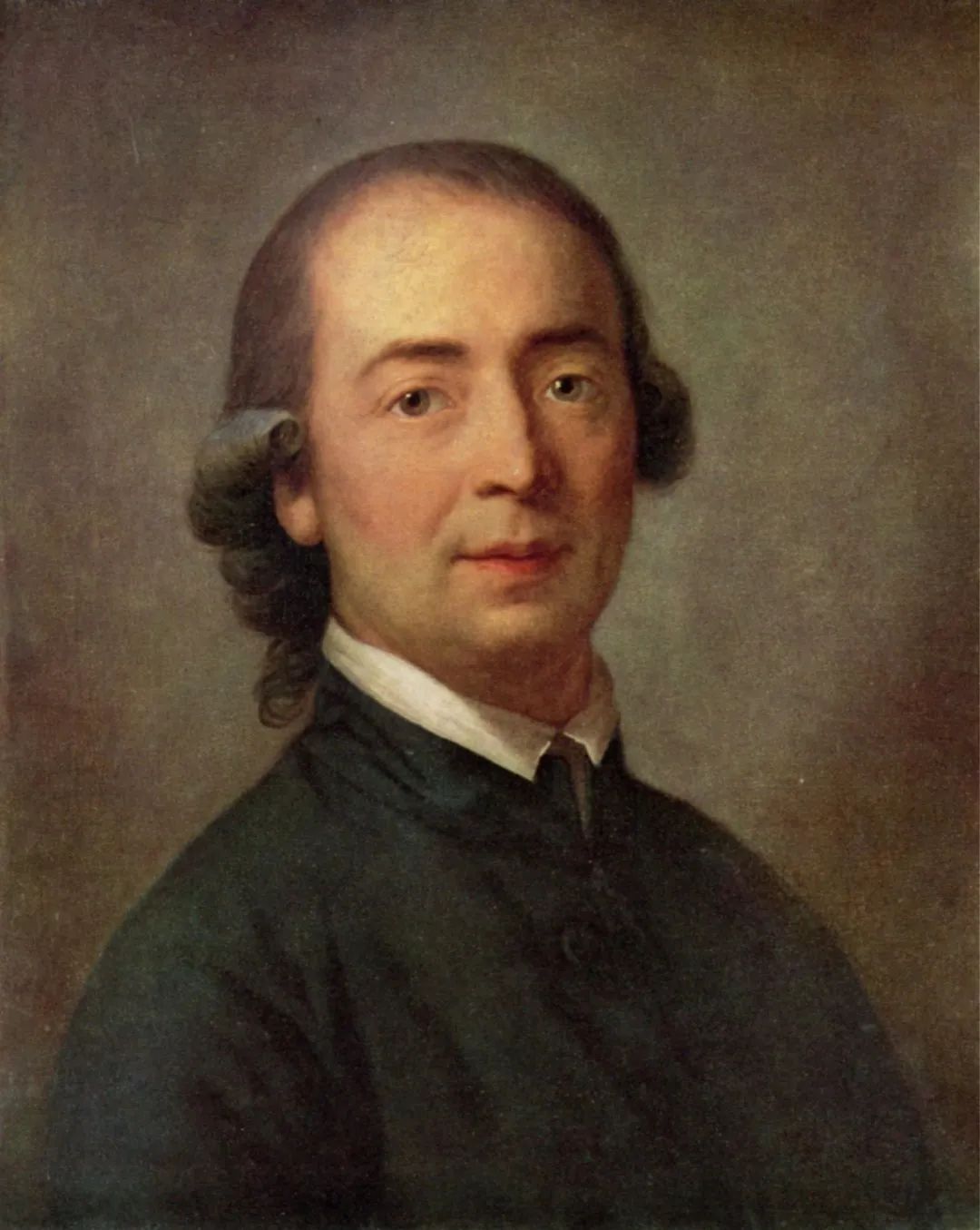

约翰·戈特弗里德·赫尔德(1744-1803)

赫尔德是最早一批感受到民歌之美的德国文人。他对民歌的兴趣一方面源于在里加时亲身观看和感受到的拉脱维亚民歌(“Briefwechsel” 457-58);另一方面源于当时英、法文人整理出版的各类民歌集的影响,其中对赫尔德影响最大的应数出现在《通信》题目中的莪相诗。

莪相(Ossian)是传说中生活在3世纪的苏格兰高地诗人。1760年至1763年间,苏格兰诗人麦克弗森(James Macpherson)先后出版了诗集《古诗残篇——收集自苏格兰高地,译自盖尔语或厄尔斯语》(Fragments of ancient poetry, collected in the Highlands of Scotland, and translated from the Galic or Erse language)和史诗集《芬格尔》(Fingal)、《帖莫拉》(Temora),并声称它们的作者是莪相。三部诗集出版后迅速获得了成功,在整个欧洲和北美都引起了强烈反响。赫尔德最晚从1765年开始接触莪相诗,并且从一开始就在莪相诗中感受到了一种新的诗歌可能性。1765年,在为马勒(Paul Henri Mallet)的《丹麦历史导论》(Histoire du Danemarch)所作的书评中,赫尔德写道:“一个新的诗歌时代也许正在我们中间缓缓拉开序幕,因为《埃达》《芬格尔》和米夏利斯教授先生的《阿拉伯选集》打开了通往它的道路”(“Königsbergschen Gelehrten” 74-75)。

赫尔德写作《通信》期间(1765至1771年),在多封书信里与友人谈及莪相(Briefe 1: 134; Briefe 1: 277; Briefe 2: 85; Briefe 2: 99-100; Briefe 2: 103-06),尤其在他与未婚妻卡洛琳(Karoline Flachsland)的通信中,莪相更成了“二人灵魂中无法割离的元素”(Gillies 25)。从赫尔德遗留的手稿来看,他在1770至1771年间,也自己动笔翻译了大量莪相诗(Der handschriftliche Nachlass 5-6)。莪相诗对感觉和情感的表达(“Kritische Wälder” 85),其独特的“悲伤之喜”(Briefe 1: 197)和简单粗犷的语言(“Briefwechsel” 448)都对赫尔德触动颇深。

在赫尔德的时代,英、法文人已经着手收集民歌,并形成了一些广受欢迎的民歌集,如佩西(Thomas Percy)于1765年出版的《古代英语诗歌遗珍》(Reliques of Ancient English Poetry)等。但在德语文化圈,除了莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)做过些许尝试之外,这几乎是一个空白领域。在《通信》里,赫尔德不止一次为英语民歌和德语民歌截然不同的命运忿然不平:德国并不缺少像莪相诗那样优秀的民歌,但“谁来收集它们?谁来关心它们?谁会关心这些人民的歌谣?”(480)

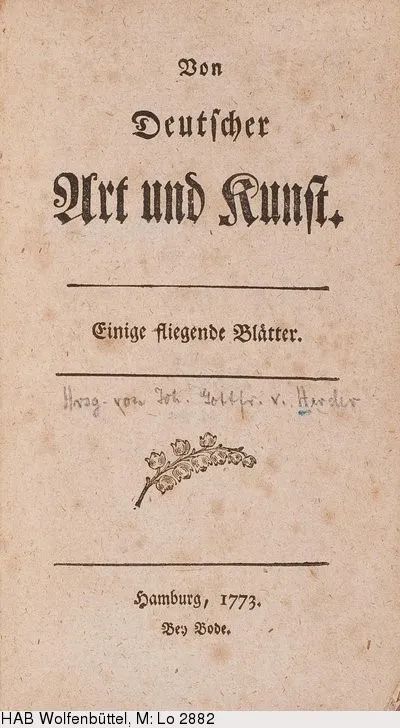

民歌在当时的德国乏人问津,源于德国文人和读者对民歌的不关注、不重视,甚至轻慢和鄙夷。民歌难登大雅之堂,这在当时的德国知识精英中间几乎是一种共识。就连如此喜爱民歌的赫尔德本人,都在写就《通信》后,匿名将其收录在文集《论德意志的风格与艺术》(Von deutscher Art und Kunst,1773)中出版,并对友人绝口不提此文出自他手(Briefe 3: 30;Briefe 3: 51),因“这一切都与我的地位和职业不合”(Briefe 3: 30)。民歌在当时德国的处境,可以说正如赫尔德1775年为《民歌集》的前身《古老民歌》(Alte Volkslieder)所作序中感叹的:“它们正半悬在毁灭和永远消失的崖边……我们正立在这陡坡的最边缘:再过半个世纪,一切就太迟了”(21)。赫尔德深知,仅靠喊口号无法改变这种局面,想要挽救岌岌可危的德语民歌,必须使更多德国人认识到,民歌同样具有很高的文学价值。这是赫尔德在出版他的《民歌集》之前,先着手写作《通信》的一大原因。赫尔德将莪相诗放在《通信》的显要位置,也不无想要借助莪相诗在整个西方世界所取得的成功,来提高民歌在德国的地位、唤起德国文人对民歌的关注之意。

《论德意志的风格与艺术》1773年首版扉页

《通信》是德语文学中第一篇论述民歌的理论性文章,它肯定了民歌的文学和审美价值,第一次将德语民歌引入美的殿堂。而赫尔德如此看重民歌,又与当时整个德语文学的处境有密切关系。正如《论德意志的风格与艺术》题目所示,《通信》这篇文章实质上是赫尔德写给德语文学的书信。在赫尔德的时代,德国在政治上四分五裂,没有形成统一的民族国家;在文学上也处于落后状态,没有产生出具有世界影响力的大作家。为改变德语文学的这种局面,以哥特舍德(Johann Christoph Gottsched)为代表的一些德国文学理论家号召德语作家向法国学习,希望能够把法国古典主义移植到德国来。赫尔德是这一主张的坚定批判者,但他同时也注意到,这种影响已经深入到当时的德语文学之中:“新近的文学完完全全是拉丁的形态。由于我们的一切都是通过罗马人之手得来的:他们也就这样夺走了我们原本拥有的一切”(“Über die neuere deutsche Literatur” 369)。如何找到一种德意志的风格,如何使德国文学停止摹仿,走出自己的道路,这是赫尔德提出民歌概念、发掘民歌价值的真正动因。

赫尔德在《通信》中首次提出德语中的民歌概念Volkslied,结束了德语民歌有实而无名的状态,这一概念的提出是德国文人认识和保护民歌的开端。

然而,赫尔德并未对他的Volkslied概念进行过解释或限定。在《通信》中,他共举十八首民歌为例,其中既有古代的,也有现代的;既有欧洲的,也有美洲的;既有歌德、莎士比亚等名家的诗作,也有作者不详的民间歌谣。这即是说,赫尔德的Volkslied概念不依时间来界定,不用地域来衡量,也不以诗人身份为准绳。这种定义上的不清晰,一直延续到今天的民歌研究之中(Röhrig 3-7)。那么,赫尔德眼中的民歌究竟指的是哪一类歌谣?他的标准到底是什么?

不少研究者认为,Volkslied这一概念是赫尔德从《古代英语诗歌遗珍》中的英语概念popular song翻译而来的(Röhrig 4; Rölleke 115)。这并非不可能,但值得注意的是,在《通信》中,赫尔德不止使用过Volkslied一词来指代民歌,文中同时可以看到Nationallied(民族歌谣;452)的说法。在《通信》之前,赫尔德还曾以Nationalgesang(民族歌曲)(“Über die neuere deutsche Literatur” 285)表示民歌。然而,在1778至1779年出版《民歌集》时,赫尔德最终选择了Volkslied一词放在标题里,使它作为德语中的民歌概念固定下来。赫尔德为什么最终选定了Volkslied这个词呢?

对以上这些问题的考察,首先要回到Volkslied一词本身上来。与中文词“民歌”相似,Volkslied同样由两个部分构成:Volk与Lied。在这两个部分当中,Lied意为歌曲、歌谣,其含义相对明确。Volk在今天常用的意思有两种,一是人民,二是民族。然而,这个词在历史发展中经历了多次词义变化和充实,假如按照它今天的任何一个含义去理解赫尔德的Volkslied概念,都会不可避免地产生偏差。理解赫尔德的Volkslied,必须先弄明白Volk在其中的含义。

Volk一词最初应由动词folgen(跟随、追随)转化而来,指跟随并臣服于某一人的一群人(Adelung 1225)。它在早期主要衍生出以下含义:1、一群士兵,军队;2、一伙仆役;3、属于同一家族的人;4、一个国家或社会中的下层民众;5、聚集或处于同一地的一群人;6、(有老有小的)一窝或一群动物(Adelung 1224-25)。其中,第1、2、4、5种含义都带有强烈的贬义色彩。此外,虽然在一些较早的文献中,曾出现过用Volk来指代一个国王治下的全体国民的用法,但这个词在今天所具有的“民族”之含义直到近代才真正出现——18世纪下半叶至19世纪上半叶,Volk这个词经历了社会政治和审美两个层面上的褒义化(J. u. W. Grimm 26: Sp. 454):前者受到不断发展的民族主义思想和法国大革命自由、平等、博爱理念的影响;后者则与赫尔德和浪漫派作家密不可分。在这一双重升华后,Volk此前带有的贬义逐渐消失,形成了今义“人民”和“民族”,获得了它今天暗含的平等内涵和同气连枝的深切情感。

Volk的褒义化转变是欧洲精神和社会现代化进程的一个缩影,赫尔德在这一转变中起了重要的推动作用。德国历史学者勋内曼(Bernd Schönemann)认为,在Volk的语义学演变上,赫尔德带来了一场“哥白尼式转折”(283)。在当时的社会政治语境下,赫尔德很早便对Volk所带有的贬义色彩表达了不满。1765年,21岁的赫尔德在《我们现在还有古人的公众和祖国吗?》(“Haben wir noch das Publikum und Vaterland der Alten?”)中写道:“甚至人民(Volk)本身也与从前不同。那时候,这个称呼令人起敬:它包括议员和祭司以外的所有市民;而如今,它通常就意味着群氓和无赖”(45)。Volk在当时具有的“社会下层民众”之义折射着封建制度下的社会等级差异(Koepke 211)。赫尔德对词义的不认同,反映了他对等级社会的批判。

在1793年至1797年出版的《促进人道书简》(Briefe zu Beförderung der Humanität)中,赫尔德对平等之Volk的憧憬已从怀古伤今转化为一种更加强烈和具体的要求,他直白地写道,“国家中只存在一个等级,那就是人民(并非群氓),不论国王还是农民都是人民的一员,各居其位,各有其所”(767-68)。可以看出,赫尔德希望能够在平等的意义上使用Volk,消除原本暗藏其中的等级差异(Koepke 215)。同时,“各居其位,各有其所”表明,消除等级差异不意味消除一切差异——在审美语境下,赫尔德对Volk词义的提升正是在差异的基础上实现的。

政治学者安格里(Oliviero Angeli)在研究中指出,直至18世纪末,人们仍习惯将Volk理解为“通常没有产业,也未受过教育的下层民众”(48)。只是对赫尔德来说,这种“未受过教育”有着完全不同的意义。在《通信》中,赫尔德写道,“人民,比之埋头苦读的学者而言,拥有更为丰富的感官和想象力”(490)。此处的Volk与学者之间的对比,正是利用人们当时对Volk惯有的负面认识完成的。然而,在这样一组对比中,学者的形象是迂腐死板的,而Volk则是天然纯粹的,与之相应,他们的诗歌也不同:“人民越是远离艺术的、科学的思维方式、语言及书面写作风格,其歌谣就越不为纸端而作,越不是僵死的铅字诗”(452)。赫尔德着意树立的学者和Volk间的对比,其本质是一种艺术(即Kunst,在德语中同时有人为、人造的含义)与自然的对比,其内核是对身心二元论、理性主义以及以此为基础的教育模式的反拨,是对启蒙思想的反思:过度强调理性而忽视感性的作用,等同于将人割裂开来,使人失去自然的模样,深深烙上人为的痕迹——成为“受哲学支配的畜群”(Herder,“Philosophie der Geschichte” 64)。就在这种学者和Volk、哲学和诗歌、理性和感性、艺术和自然、冰冷的文字和鲜活的歌声的对比中,赫尔德使Volk在审美语境下得到了升华。

Volk较少受到“文明”社会的规范约束,身上还保有人最本真的情感、自由奔放的热情。但需要明确的是,在赫尔德眼中,自然的Volk不是无知、蒙昧的人。在《民歌集》的《序》里,赫尔德不厌其烦地强调这一点,“人民,不是从不歌唱、从不写诗,整天在街巷里嘶声大叫、四处破坏的群氓”(239)。相比枯坐斗室的学者,Volk的教育源于广阔的生活本身。赫尔德曾不无讽刺地写道:“我不得不对此感到惊讶……在枯燥、催人入睡、教条的形式下,在一堆死板的、直想让人重返梦乡的韵脚中,人们竟更加能感受、领会、记住道理,而不是在生动的景象和灵感的火焰中,使知与行在身与心中合一”(“Briefwechsel” 490)。

《民歌集》1778年首版扉页

Volk所接受的教育是一种更广义上的塑造。如同生活本身一样,这种源于生活的塑造也发生在特定的自然和人文环境之下,这就使Volk具有了一定的群体特征。自然环境、文化、历史、语言和传统在无形中对身处其中的人施以影响,这种影响既是自然发生的,又在共享它们的人中间形成一种精神上的联系。在赫尔德看来,这种精神纽带就是民族形成的基石。于是,具有了群体特征的Volk在“人民”的含义之外,自然而然地具有了“民族”之意。

在研究了赫尔德作品中大量的Volk和Nation后,语言学者格罗瑟(Rudolf Große)和日耳曼学者科佩克(Wulf Koepke)均认为,在赫尔德笔下,Volk与Nation用法互通(308; 213)。但不能忽略的是,这种互通,必须以Volk的词义升华为先决。Nation是约16世纪从法语和意大利语传入德语的外来词。较之Volk而言,它的词义经历变化较小,指民族、国家(J. u. W. Grimm 13: Sp. 425)。假定在赫尔德的笔下,Volk仍旧保有当时常见的群氓、下层民众之意,那么使用它来指代民族是不可想象的。

Volk与Nation在赫尔德笔下的互通,解释了为何《通信》中同时出现了Volkslied和Nationallied两种说法指代民歌。而格罗瑟在研究中指出,“当用以强调集体意识,或是当赫尔德想要突出在一定程度上较为成熟的民族性和民族自尊心时,他通常倾向于使用‘Nation’”(308)。可见,赫尔德最终选定Volkslied,是有意通过内涵更为丰富的Volk,来突出民歌淳朴自然的风格。

赫尔德的Volkslied概念在中文中无疑与“民歌”相对应,但这里的“民”,既是“民族”之“民”,也是“淳民”之“民”,两重含义不应割裂开来。赫尔德的民歌,是由在社会政治上平等、在审美上保持自然特性的人,扎根于民族的土壤中(即共同的自然环境、文化、历史、语言和传统)形成的歌谣。正因如此,这个概念在时间、地理和作者身份上都不具有标志性特征,它最大的特点是自然,同时带着特定群体的印记。下文将分析这种自然的特点在风格上的表现形式。

《通信》是一篇以书信体完成的文章,全文由十二封以赫尔德的口吻写给友人的书信和一篇后记组成,赫尔德对民歌风格特点的分析散见于各封书信之中。就一篇理论性文章而言,《通信》不注重逻辑的连续性,对所提出的概念也没有做系统、明确的解释,反而大量使用隐喻,这使它一方面具有一定的文学色彩,但另一方面也使其文学主张被淹没在诸多头绪和线索中。赫尔德本人对此也有所意识,他在文中第七封书信开头写道,“我们通信的线索太多了,我已经快要不知道该从何着手,以继续我们的探讨”(465)。这种理论上的不系统和结构上的不清晰是赫尔德很多著作的特点,下文将尝试从这些不系统和不清晰中,梳理出赫尔德在这篇文章中所提出的民歌风格特征。

《通信》对民歌风格、价值和特性的探讨,由对莪相诗德译的批评引出。1768年,奥地利神甫、作家德尼斯(Michael Denis)将莪相诗以六音步诗的形式转译成德语,并在语言上对原诗进行了一定的美化。赫尔德认为,德尼斯的译本抹杀了莪相诗的精髓。早在1770年写给友人、出版家梅尔克(Johann Heinrich Merck)的一封信中,赫尔德就曾将德尼斯的译本比作“喷上香水的纸花”,而原本的莪相诗歌则是“在原始群山中散发出香气的,美丽鲜活的大地之女”(Briefe 1: 277),十分形象地构建出了一对艺术与自然的对比,这样的观点延续到了《通信》当中。赫尔德反对德尼斯在翻译时保留原诗意涵,但改变原诗语言风格和形式的做法。在赫尔德看来,诗歌的内容和形式是不能割裂的有机整体,民歌带给人的内在感受不仅源于它的内容,同时也受到外在风格及形式的影响(450)。而德尼斯为莪相诗歌加上六音步的规则,改变了莪相原诗在节奏、重音、旋律、韵律等方面的特点,相当于将原本自然的诗歌强行艺术化,把淮南之橘生硬地移植到淮北之地,使它们再不是“口口相传的”,“原始的,感性的”(448)民族的诗歌。

对以自然为最大特性的民歌而言,赫尔德认为其在语言风格和形式上最突出的特征有直抒、音乐性、跳跃性、简洁性;在内容上则多具有戏剧性。“民歌”的“歌”字已表明音乐之于民歌的重要性。民歌的音乐性源于它在语言上由生动的轻重音交织出的节奏感。在赫尔德看来,音乐性不仅是民歌的风格特征,并且是一切诗歌都应具有的特点。他认为,诗歌是介于绘画和音乐之间的艺术(“Briefwechsel” 497),“没有什么比听觉的习惯更强烈,更永久,更迅速,更细腻”(453)。诗歌的基础是语言。每个民族的诗歌都是在其自身语言特点的基础上形成的,其形式很难相互套用。例如,在古希腊诗歌格韵中,占据核心的是每诗行的音节数量,这是因为在古希腊语中,长短音的区别非常明显。五音步诗行、六音步诗行等就是这样发展出来的。而在德语中,长短音间的区分并不清晰,德语中更能明确体现的是轻重音的差别(G. Grimm 1147-48)。由于两种语言的不同,古希腊诗歌通过长短音在听觉上实现的音乐性无法照搬到德语中,盲目将所谓的古典规则硬套在德语诗歌上的做法与讲德语的人的自然听觉相左(“Briefwechsel” 473)。

Wurf(直抒)和Sprung(跳跃性)是赫尔德在描述民歌风格时多次使用的关键概念,也是民歌风格的核心特征,但他从未给出它们的具体定义。Sprung的含义相对明确,该词在德语中意为跳跃、裂缝。赫尔德在文中用以指民歌在叙述上常常缺少铺垫或过渡,在表达和描述的过程中常常出现断裂和跳跃,因此笔者在这里将其译作跳跃性。而Wurf是《通信》中含义最不明确的概念。在德语中,Wurf是动词werfen的名词形式,本义是抛、掷、投。赫尔德文集编者格林(Gunter Grimm)认为,“Wurf指冲动性,它表现在情节的突然转变上或是叙述在某处突然中断并在其他地方接续——赫尔德一再谈到缺少逻辑结构的表达中的Würfe和Sprünge”(1122)。格林的解释有可斟酌之处。他给出的定义使用Sprung来解释Wurf,不免将两个不同的概念混作一谈,况且“缺少逻辑结构”也不是赫尔德想要通过Wurf来说明的民歌特点。

在《通信》中,赫尔德将Wurf与frei(自由的;472),erste(第一的,最初的;475)和kühn(大胆的;477)连用,意在指民歌诗人不假思索、率性、不刻意雕琢的创作行为,这与恪守陈规、白首下帷的学究派创作方法形成鲜明对比。赫尔德认为,造成这种不同的原因在于,民歌是口头完成的创作,民歌诗人的思想和表达具有明确性及一致性,“他们将灵魂与口牢固地结合在一起”(473)。相反,新时代的诗人“最明显的问题就是思想和言语上的不明确和不确定性,他们永远不知道自己想说或是该说什么”(475)。在Wurf这个概念上,赫尔德实际使用的就是这个词最原本的含义,只对其作了一些引申——这里的Wurf仍是抛、掷、投的意思,不过抛投的不再是有形的、实存的物体,而是无形的思想、感受和想象。它指民歌诗人将目中之所见、耳中之所闻、脑中之所思、心中之所感直截了当地从口中“抛投”出去,不作任何矫饰。因此,笔者将其译为“直抒”。这样的“直抒”不仅是一种风格特征,更是一种创作方式。它的核心在于自然地表达真实的情感,要求诗人必须贴近自然,有对生活的体会和经历,有不受束缚的想象力和创造力;它更多源于经验、感性而非理性,无需也无法通过摹仿范式、遵循规则而后天习得。直接的生活经验、对自然的感知及以此为基础的想象在民歌诗人的灵魂中构成一幅鲜活而完整的图景,这是民歌诗人直抒的根本。通过直抒,民歌呈现出诗人“目之所及,魂之所系”的“鲜活世界”(486-87)。

直抒与民歌语言上的简洁性相辅相成,并催生了它的跳跃性。一方面,在直抒胸臆的同时,民歌诗人极少有机会推敲、修饰他们的表达,他们使用的往往是自己最熟悉的生活语言,这造就了民歌语言上的淳朴、直白和凝练。另一方面,熟悉、简洁的语言是直抒的条件,它使民歌诗人无需在遣词造句上思考犹疑,使民歌在表达上具有“成竹在胸的确实性”(“Briefwechsel” 473);跳跃性不是说民歌在叙事上是破碎的、混乱的,而是由于民歌使用了“完整的语言表达完整的思想”(473),并随着诗人情感、思绪的转变,随着他不断的联想而在不同的场景之间、在现实和想象的世界之间来回跳转,又因不加修饰的直抒而使各部分之间缺少过渡。然而,民歌的各个部分看似不连贯,实则在宏观上构成了一个整体。对乔木和灌木丛的跨越描写勾勒出完整的森林图景,从山崖到岩洞之间的转换刻画出荒野的全貌(486-87)。民歌的跳跃性体现出一种整合的思维方式,这与启蒙时期不断细化分析的趋势正相反。民歌在内容上具有的戏剧性特点,又与它的跳跃性密不可分。赫尔德将现代诗形容作“一幅毫无生气的、记录一瞬间的画”,而跳跃的民歌呈现出的则是“持续的、有情节的、鲜活的场景”,戏剧性就从这样生动的、变化的、活泼泼的场景中自然而然地产生了。赫尔德也因此将民歌比作诗剧(465)。

总体来看,民歌的跳跃性、简洁性和戏剧性都与直抒密不可分,这使民歌在语言风格、形式和内容上具有的特征构成很强的内在联系。而这些特征的提出,使民歌这个概念真正变得丰满,变得有血有肉,不再是仅以笼统而不好把握的“自然”为特点的诗歌。它们是赫尔德从过去的民歌中总结而来的,同时对其后的德语诗歌产生了深刻影响。歌德的《野蔷薇》(“Heidenröslein”)就是一例。这首带有强烈民歌风格特点的小诗形成于歌德与赫尔德密切交往的时期,赫尔德在《通信》中提出的想象力对诗歌的重要性,民歌在语言和风格上具有的直抒、音乐性、跳跃性、简洁性,在内容上具有的戏剧性等特征,在其中都有极鲜明的体现。而赫尔德收集民歌和民间文学的号召又得到了浪漫主义作家的响应,形成了脍炙人口、享誉世界的《格林童话》(Kinder- und Hausmärchen)、《少年的魔法号角》(Des Knaben Wunderhorn)等童话集和民歌集。

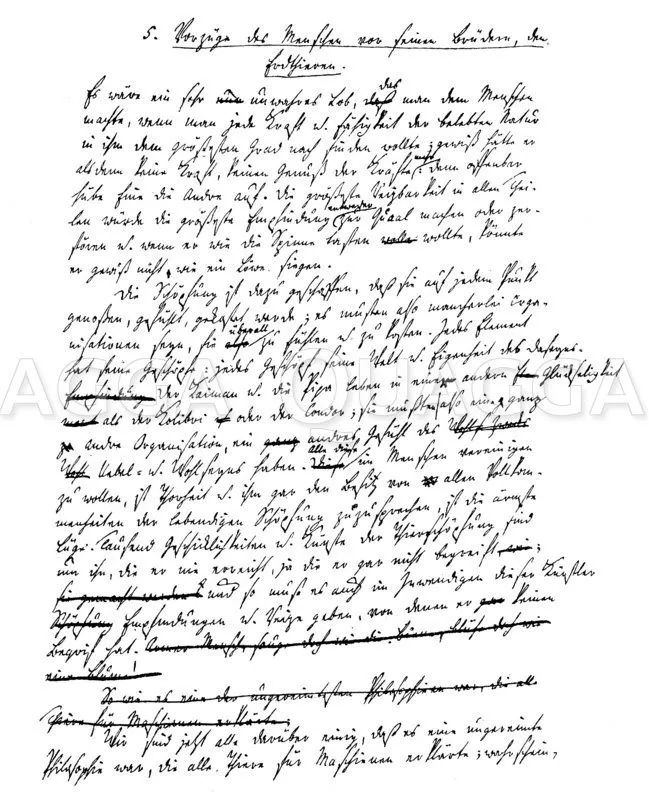

赫尔德《关于人类历史哲学的思想》手稿

赫尔德的民歌思想发端于他的语言哲学。在赫尔德看来,民歌的自然特性首先源于语言的天然本质。赫尔德的师友哈曼(Johann Georg Hamann)曾有一个著名的论断:“诗是人类的母语”(197)。赫尔德认同这一观点,他将人类的语言发展划分出四个阶段:孩童阶段、少年阶段(诗的阶段)、成年阶段(散文阶段)和老年阶段(哲学阶段)。

在孩童阶段,人对世上的一切都感到新奇,他的语言是在外界刺激下发出的简单语声或是肢体语言,这个阶段的人感受很多,思考很少,语言源于他的感官,受情感支配。随着人逐渐熟悉周围的环境,开始摹仿自然界存在的种种声音为各种事物命名,语言中便渐渐出现概念,进入少年阶段。这个阶段,语言呈现的仍旧主要是人所见所闻的事物及对它们的感觉,因此依然形象、感性、有韵律感,充满比喻和激情。此时的语言是诗的语言。随着人不断进行反思,语言中严肃的智慧和规律越来越多,便进入成年阶段。语言中伦理和规范的成分越多,激情就越少;越是经过精雕细琢,越多抽象的词汇和规则,就越完备,但也随之越发远离自然,越发变成一种艺术。于是,这个阶段的语言不再是诗歌,而成为散文。随着语言的继续发展,它不再看中美感,只在乎准确性。它越是强调语法的严谨性,越是对近义词做出详尽的区分,就越精准,但也越缺少魅力。这时,语言进入第四个阶段,即哲学阶段(“Über die neuere deutsche Literatur” 181-84)。总体来看,语言的发展呈现出一个从形象到抽象,从感性到理性,从自然到艺术的过程。赫尔德认为,他的时代处于语言的散文时代。在这个时代里,“散文是作家的语言,而诗歌则成为一门美化语言本身的自然性,以使其讨人喜欢的艺术”(“Über die neuere deutsche Literatur” 186)。

这样的语言观下,诗歌成为语言发展的一个必然阶段,它既不是某一特定民族的创造,也不为某一人群所独享,这是赫尔德诗学理论的形成基础。赫尔德曾对歌德说,“诗艺完全是一种属于世界和所有民族的天赋,而不是少数博学多才之人的私人遗产”(Goethe 445)。他的这种认识从根本上否定了遵循规则、摹仿古典、摹仿法国、摹仿其他诗人的必要性。从这样的语言观出发,赫尔德认为,诗歌的本质是自然而不是艺术;是源于感官和情感的有声语言,而不是基于分析和思考的无声文字。于是,发展诗歌的症结便在于,如何在一个散文的时代找回诗歌,如何在一个铅字的时代找回语言的韵律和节奏,如何在一个苦思冥想的时代找回“心灵!热情!鲜血!人性!生命!”(“Philosophie der Geschichte” 64)

赫尔德将目光投向了民歌。在他看来,“人民的灵魂几乎完全是感性的理解和想象”(“Briefwechsel” 477),作为“人民最本真的语言”(Briefe 3: 180),诗的语言仍旧留存在人民中间。对散文时代的诗人来说,他需要的不是从古典诗人那里学习“死掉的语言”,因为这样不仅“极容易使自己也陷入僵死的状态”(“Thomas Abbts Schriften” 361-62),并且字斟句酌、寻行数墨得来的只能是艺术。诗人必须看到在人民中间,在过去和现代的民歌中间保有的自然,并回归这一诗歌的本质,使感性重回创作的中心。

另一方面,正如赫尔德笔下的Volk一词的双重内涵所揭示的——回到自然,还意味着要回到本民族的自然中去。赫尔德始终强调民族的自然属性。在他看来,民族好比是“自然中生长的植物”(Ideen 369),它的形成本身就是自然的。在不同的自然和人文环境下发展起来的民族,天然具有不同的特点,“没有任何一个人、一个国家、一个民族、一个民族的历史、一个邦国是与他者相同的,因此他们的真、美、善也各不相同”(“Journal meiner Reise” 213)。这便使绝对价值失去了存在的可能性,同时也从根本上否定了摹仿的意义。

赫尔德的民族观强调的是一种价值的多元性。就文学创作而言,他主张诗人必须扎根在自己的语言习惯和文化传统之中,找到自己的“真、美、善”。假如诗人脱离了这个环境,“为那些我们未曾想过、更没有思考过、想象过的对象作诗,强装出那些我们不曾有过的激情,摹仿那些我们不具备的灵魂力量,那么最终只能得到虚假、不足和矫揉造作”(“Briefwechsel” 473-74)。在《通信》末尾,他急切地呼吁德国作家:“停止摹仿,否则你们将永远落后!”(497)通过强调感性,复归诗歌创作的源头,重新走出德意志文学的道路,找出“德意志的风格”,这是赫尔德想要通过民歌来实现的目标。因此,他反复强调,关注民歌、收集民歌的目的绝不在于找出新的摹仿对象,而在于发掘其中的精神——自然(472)。

在赫尔德的民歌思想里,自然与民族紧密结合在一起,构成了民歌的核心。他对民歌的发掘和重估否定了摹仿古典、摹仿法国、遵循规则的既往文学主张;他将古典主义的代表诗人荷马称为“最伟大的民歌诗人”(“Volkslieder” 230),把古典诗歌最优秀的部分归入民歌,放在与莪相诗和其他民歌平等的地位上,打破了古典艺术对美的垄断,强调了美的多元性。此外,赫尔德称赞民歌真切而质朴的表达,与巴洛克时期对华丽辞藻的追捧形成鲜明对比;他以莪相诗等民歌为例,指出情感和想象力在文学创作中的重要性,突破了启蒙时期过于强调文学作品合理性的做法。赫尔德关于民歌的思想在许多方面都展现出与旧有文学传统截然不同的特点,具有极强的革新性,为狂飙突进运动这一场轰轰烈烈的文学革命奠定了理论基础。在赫尔德的理论影响下,狂飙突进作家突破唯理性的藩篱,重视感性的作用,将一切规则抛诸脑后,笔下迸发出激烈的情感,他们呼唤灵感,要求创作的自发性和诗人的自律性。德国文学从这里第一次走向世界高度。

魏玛赫尔德教堂(Herderkirche)前的赫尔德塑像

李夏菲,北京大学德语系博士,现为山西大学外国语学院讲师,主要研究方向为中德文学文化关系、近现代德语文学。