胡丹 | 悲剧性的避免——歌德诗剧《伊菲格妮在陶里斯》的和谐路径

本文原刊于《德语人文研究》2019年第2期。感谢胡丹老师和《德语人文研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:意大利之行标志着歌德的创作风格从狂飙突进转向经典和谐。诗剧《伊菲格妮在陶里斯》是歌德在这一时期的重要作品。本文以悲剧性为切入点探究诗剧缘何走向和谐。本文认为,歌德理解的和谐是一种建立在对立之上的平衡,无法平衡的对立则会走向悲剧性。诗剧中致力于探索悲剧性在此在的界限,并以悲剧性的方式寻求妥协和平衡,从而解释了和谐的产生路径。本文将从戏剧涵义、诗学主题、结构形式三方面来论证诗剧如何将悲剧性作为一种可以克服的对立归入平衡,走向和谐。

关键词:歌德;《伊菲格妮在陶里斯》;悲剧性;和谐

歌德诗剧《伊菲格妮在陶里斯》(以下简称《伊菲格妮》)是对希腊神话坦塔罗斯家族故事的新编,是18世纪末歌德对希腊神话的诗学阐释,与众多演绎坦塔罗斯家族命运的古希腊悲剧形成互文关系。尽管欧里庇得斯的古希腊悲剧《伊菲格妮在陶洛人里》(《Iphigenie bei Trauern》)的情节模式在歌德诗剧中有所显现,但是歌德却以一种从情节内部产生的(handlungsimmanent)和谐完满避免了悲剧性。在欧里庇得斯的剧本中,伊菲格妮是策划欺骗和偷盗的主导者,而风向的不利将他们的逃跑船只又吹回陶里斯的海岸。通过高于此在的外在安排引发悲剧,从而产生“它(悲剧)特有的快感”。亚里士多德解读古希腊悲剧的这种情节模式是将“情节事件与悲剧效果紧密连接”。通过悲剧性引发观众怜悯和恐惧,最终达到道德净化(Katharsis)。对此,歌德在1826年的美学文章《再读亚里士多德的〈诗学〉》(《Nachlese zu Aristoteles poetik》)中提出了他的疑问:“既然亚里士多德素来以剧本为导向,悲剧结构是他的中心话题,又怎么会突然涉及戏剧效果?而且还是一种远距离的效果,即悲剧对观众的效果。”歌德对此的解释是,“他(亚里士多德)理解的道德净化是一种妥协的平衡,这是对戏剧,乃至所有诗学作品的要求”。

在古希腊悲剧中,悲剧性的避免在于有利的神性介入,神在舞台上的显现最终决定了戏剧的情节方向。而在歌德的诗剧《伊菲格妮》中,神的形象虽然不断出现在对白和独白中,却不真实地出现在舞台上。那么我们就要问:古希腊的悲剧性在《伊菲格妮》中是如何被避免的。而戏剧最终的走向归入和谐,这并非是歌德无视悲剧性,相反,“在歌德所有的诗学中都(具备)完整的悲剧性的力量和深度,就如它们需要成为一部完整的悲剧需要达到的那样”。因此,本文认为《伊菲格妮》中彰显的和谐以悲剧性为基础,是将悲剧性作为一个可以克服的对立而归入平衡,这符合歌德对诗学作品完满性的认知。

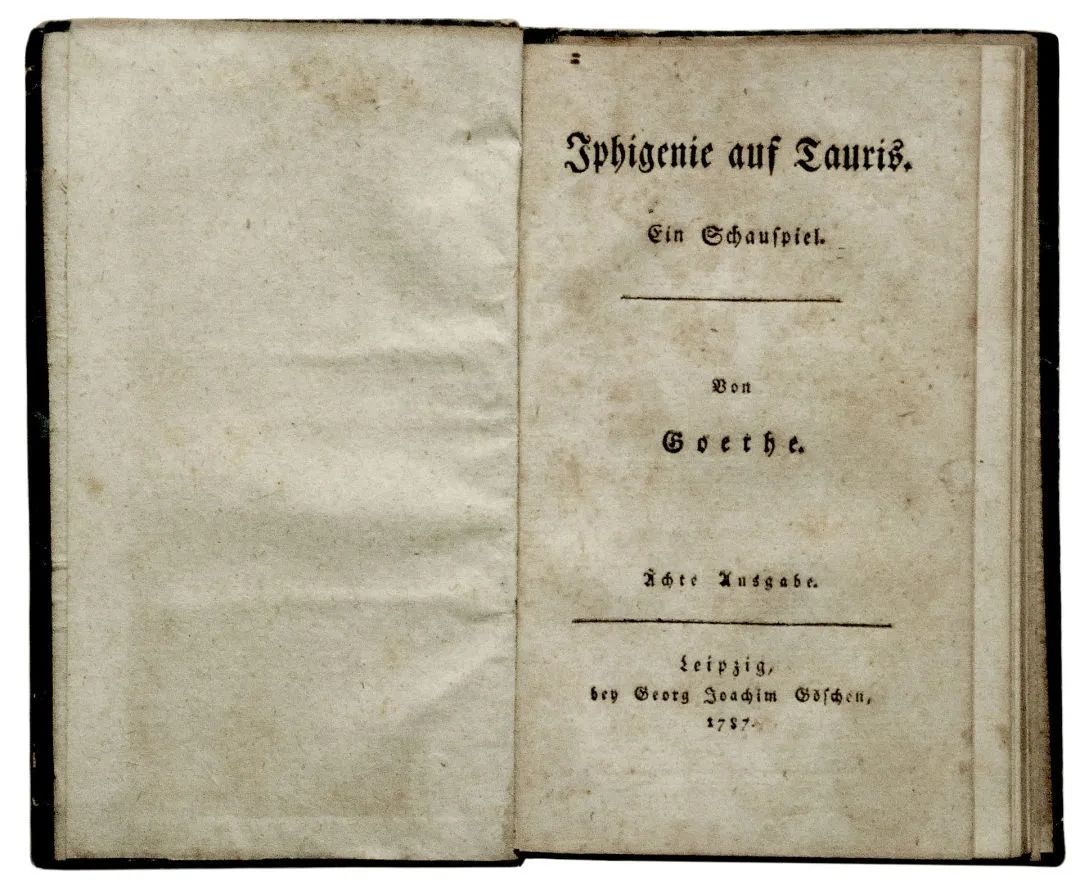

《伊菲格妮》1787年初版扉页

本文首先考察悲剧性的戏剧涵义,区分戏剧涵义中的悲剧性与古希腊悲剧性的差别。古希腊的悲剧性根源在神与人的存在性(ontisch)差异,决定了两者无法平衡的对立。歌德的诗剧承认这种差异,但是现代的诗学更热衷将悲剧性转移到个人领域,由理性驱使的人类企图超越人与神的界限,《伊菲格妮》中展示的悲剧性为现代人本悲剧;然后从戏剧结构的分析和诗学主题的解释这两方面来论证,戏剧如何将现代悲剧性作为一种可以克服的对立而归入平衡,使戏剧走向和谐。主题层面着重分析戏剧内在情节的两个方面,一方面展示男主角俄瑞斯特内心中野蛮与人性的对立,解读俄瑞斯特的解脱在于野蛮和人性最终达成了一种平衡,野蛮孕育了人性;另一方面,展示女主角伊菲格妮经历的人性考验,当人性与神性发生看似不可调和的矛盾时,伊菲格妮坚守人性的同时也收获了神性,人性和神性在极端的对立后重新统一,最后戏剧的和谐由男女主角的共同转变来构成;最后从戏剧情节结构层面展示戏剧如何在内在情节与外在情节的对立中收获平衡,证明戏剧在悲剧性的对立中自然流露出的和谐特征。

歌德不止一次提到他的诗剧《伊菲格妮》与古希腊之间的联系,“我写我的《伊菲格妮》是源于我对希腊事物的学习”,称之为是“一部模仿希腊风的戏剧”。古希腊的悲剧性具有超验性,扎根于宗教,在于人与神之间一种无法解决的对立。人的此在充满了痛苦,是神的游戏,这是古希腊悲剧的思想根源。歌德诗剧延用了古希腊神话中坦塔罗斯诅咒和阿波罗神谕,这两者以戏剧引子的形式构成戏剧的密索斯(Mythos)框架。坦塔罗斯诅咒是智慧的古希腊人对超验的范畴中人类存在的界限性探究,诅咒作为悲剧性的具象被看作是一种神秘的,无法解脱的命运力量,例如在欧里庇得斯的悲剧《伊菲格妮在陶洛人里》中,伊菲格妮和俄瑞斯特的相认和策划逃跑都是徒劳,不利的风向把他们吹回陶里斯海岸,超人的力量以永远无法探究,无法理解的形式起作用,人只能屈服。

以坦塔罗斯诅咒作为线索,歌德的诗剧也展示了足够多的悲剧性。坦塔罗斯家族故事作为故事前史,占据戏剧前三幕,使戏剧一开始就笼罩在悲剧性之中,前三幕几乎是以坦塔罗斯诅咒引发的家族故事的揭示为线索来展开的,后两幕中虽然已无前史的回溯,但是对于家族诅咒是否会继续的悬念依旧是人物和情节的关切,因此也有阐释认为以坦塔罗斯诅咒为标志的戏剧引子更像是“以一个分析性戏剧的形式被包裹在戏剧的情节之内”。对诅咒的暗示在第一幕托阿斯上场前就已经被突出:“诅咒”(V.84),“沉默”(V.177)“秘密(V. 178, 179)。而对诅咒的详细叙说和解决都占据重要分量:在第一幕中(I,3)伊菲格妮向托阿斯叙述了家族诅咒的历史(V.320ff),在第三幕中(III,1)俄瑞斯特继续叙述历史到当下(V.1009ff.),并产生家族和解的幻境(V.1270ff.),第四幕中伊菲格妮回忆起的《命运女神之歌》(V.1718)是对家族诅咒可能继续的最深切忧虑,第五幕中(V,6)对诅咒的解决(V.2108ff.)。对家族诅咒的回溯和关切,使家族历史始终处在戏剧情节的背景中,好似一个分析性戏剧(analystisches Drama),古典的戏剧结构通过一个现代的叙事性的过程被不断的延缓。

歌德的诗剧在戏剧结构层面对古典戏剧的距离,显示了歌德对古希腊悲剧性内涵的态度,因为歌德希望通过坦塔罗斯诅咒展示的悲剧性并非完全在古希腊的意义层面。席勒早就敏锐地发现歌德的《伊菲格妮》是“非希腊式的,非常现代的”。聚焦诗剧中对坦塔罗斯诅咒产生的说法可以显出差异来。坦塔罗斯的故事在戏剧中是作为一种传说进入戏剧空间,依赖于流传,即伊菲格妮口中的“诗人”(V.323)。因此,伊菲格妮选择性地对坦塔罗斯的罪进行定义:“他并非不忠,也不是泄密者。/只是做神的仆人太过伟大,/而做神的同伴又不够,/他只是人。他的罪是人之常情”(V.319ff.)。首先伊菲格妮否定了坦塔罗斯事实性的罪孽。她定义坦塔罗斯的罪,在于不满足于做神的仆人,企图上升为神的同伴,然而坦塔罗斯作为巨人族,虽然具备超凡的体魄和智力,却依旧是“人”。歌德曾在《诗与真》中提到坦塔罗斯的罪孽,“他们(坦塔罗斯和其他两位巨人族勇士)虽然也被接纳,参与诸神之列,但不甘屈居于末席,为从属的存在者,自视如傲慢不逊的来客,因而激起了他们的真实的庇护者的主神之怒,而受可悲的放逐的惩罚”。

坦塔罗斯

歌德将人企图与神平起平坐的意愿定义为坦塔罗斯的悲剧根源,这一点是区别于古希腊悲剧的。古希腊意义上的悲剧性根源在存在层面,即人的有限性与神的绝对性之间的本质差别,决定了人的存在即充满悲剧性。歌德认可这种人与神之间的界限,但是他不赞同界限就是引起悲剧性的原因,他眼中真正的原因在于人试图去否定人的有限性和超越这种界限。他在同时期的诗歌作品《人类的界限》中写道:

“因为与神

没有人

可以去比较,

如果他让自己上升,

站在山顶

去触摸星辰,

那么他就

难免眩晕,

只有云和风

让他捉摸不定。”

这里描绘的场景几乎与坦塔罗斯如出一辙。星辰代表着无法企及的神,而山峰作为人能达到的最高点,从这里人产生了与神平起平坐的僭越妄念,这正是人的悲剧性起源。在《莎士比亚和无止境》中,歌德将古代和现代戏剧的本质进行了区分。在古代的诗学中起决定性作用的应该(Sollen)和实现之间的不对称,而现代诗学中则是意愿(Wollen)和实现之间的不对称。应该和意愿在人中并无法严格区分,所以一般总是其中一个控制另一个。“应该被强加给人,这种必须性是一个难题;意愿则是人自己给自己加上去的,人的意愿是他自己的天堂国。”人的意愿在启蒙思潮的影响下被解放并上升到人的核心。在歌德看来,在现代戏剧中引发悲剧的根源在于启蒙后的人本意愿与世界神性秩序之间的对抗。而伊菲格妮继续定义这种僭越实属“人之常情”(menschlich)(V.322)。这是启蒙以降,人类企图以理性之光来取代神性之光的普遍状态。青年时期的歌德也有过类似的尝试,却最终让他深陷危机中。比如歌德在早期的诗剧断片《普罗米修斯》中对神发出自我宣称,但这种感觉之后就会产生抑郁。企图将人上升到神的尝试会以抑郁告终,因为神是另一个体系的。在《伊菲格妮》中,悲剧性的根源虽然源于古老的神话,但是在密索斯的外衣下却处处彰显出人本意图导致的现代人本悲剧的特征。

而伊菲格妮对诅咒奏效原理的揭示更加体现了悲剧性的现代精神。坦塔罗斯一族从此遭遇神的诅咒仿佛“神在他们的额头铸上了一道铁链”(V.331)。诅咒是通过作用于他们的内心而发生作用的,使他们失去的是“思虑,节制,智慧和忍耐”(V.332)。在每一代人中,都会重复与神的背离,听从自己内心盲目的自由,陷入远离神性的黑暗中,实施像坦塔罗斯屠杀自己儿子珀罗普斯(Pelops)类似的近亲杀戮:珀罗普斯谋杀丈人,忒阿斯(Thyest)和阿特柔斯(Atreus)谋杀同父异母的兄弟,希珀达弥娅(Hippodamia)自杀,阿特柔斯谋杀儿子和侄子,阿伽门农(Agamemnon)谋杀女儿,克吕墨奈斯特拉(Klymnestra)谋杀丈夫,俄瑞斯特(orest)谋杀母亲。通过由俄瑞斯特预期的,由伊菲格妮实施的谋杀兄弟行为,将会使这条链条完整。在这最后的残暴中,这个盲目自由的家族将自我毁灭(V.1224,V.1237)。众神的诅咒原本是不受限的命运范畴,在这里却被歌德放置入人的内在,植根于性格的情感条件中,这体现了歌德对悲剧的处理方式,他与席勒的通信中就表达“悲剧展示往内心发展的人,真正悲剧的情节仅仅需要非常小的空间”。

对于希腊命运的庞然大物的恐惧伴随着歌德的一生。真正的悲剧是如此的可怕,能够超于所有人的范畴,能够将人彻底摧毁,使人无法在世界上生存。歌德将重点从希腊宗教问题转移到命运的普遍人性上,这侵袭了俄瑞斯特,在他的内在的动摇中寻求此在的命中注定性。俄瑞斯特展示的悲剧性,更多的被当作是灵魂的感觉和需求,命运不再是一种事实,而是一种情绪,一种没有希望的感觉,对此在的绝望,对神性的远离,将他带到毁灭的边缘,这也是歌德在魏玛前的严重危机里,深切感受过的灵魂震颤。此在被感知为一种负担,使人无法摆脱,最好通过死亡可以解脱。

Georg Melchior Kraus绘制的《伊菲格妮》戏剧场景,歌德扮演俄瑞斯特,Corona Schröter扮演伊菲格妮

歌德无法想象一个真正的古代悲剧,因此他将之转化为一个现代的,以自我意愿为中心的悲剧。“通过应该,悲剧会大而强,通过意愿,小而弱。在后者的道路上,产生了所谓的戏剧(drama)。”因此,歌德的《伊菲格妮》,从体裁的角度一般被定义为戏剧,而非悲剧。

随着年龄的增长,歌德的诗学越来越追求一种治愈性和平衡性。悲剧性的根源虽然在于人与神之间的本质差别,歌德承认这种差别,却在他的作品中将悲剧性的直接诱因转移到个人领域,人本启蒙和远离神性的意图引发现代悲剧性。歌德认为:“所有的悲剧性都是以一种无法平衡的对立为基础”。《伊菲格妮》中彰显的是现代人本悲剧性,表现为人本意图与神性本质的对立,最终以人放弃人本意图,倾听顺从神性本质,而归入和谐与平衡。戏剧冲突最终和解,是由俄瑞斯特的突破和伊菲格妮的坚持共同完成的。

(1)俄瑞斯特:从野蛮到人性的突破

如何去理解一种人性的突破恰恰发生在一个野蛮人的家族后代中,这是俄瑞斯特内心发展直至救赎的关键。“正因为人性和野蛮在剧中表达得如此富有张力”,这两个完全对立的概念赋予此剧一种深深的震撼力。俄瑞斯特的内心发展直至救赎是构成戏剧和谐走向的重要方面。这一部分也是歌德十分关切的,他将这一部分放置于戏剧的第三幕,使之成为戏剧的高潮,他甚至将戏剧第三幕称为戏剧的轴心。当1779年《伊菲格妮》的散文版完成,第一次在艾特斯堡(Ettersberg)宫殿上演时,歌德亲自扮演俄瑞斯特。

俄瑞斯特具备古希腊的悲剧性特征,被设计成一个典型的古代英雄,他怀揣着一种信念,像他青年时梦想的那样在勇敢的战斗者和统治者生活中实现那种“伟大行动”(V.666)。但是戏剧核心展示的不是他的天资,更能抓住我们的是,俄瑞斯特现在所处的一种特殊状况,即他在谋杀母亲后的状态。所以在他上场的时刻,他绝不是具有个人特征的人物:被复仇女神追杀,与自己和世界都陌生化,在陶里斯岛上寻求天神诅咒的解脱。他的痛苦来自命运的灾难,由过去的不义行为引起。俄瑞斯特的弑母行为是可怕的家族血亲残杀的一部分,是坦塔罗斯诅咒的体现。

这个诅咒的实质是,坦塔罗斯家族成员由于野蛮而罪恶的激情而使其天性被扭曲。这不是一个外部的,而是内在的诅咒,是反人性的诅咒,是对野蛮的巨人族人无法约束的激情的诅咒,这存在于家族后代的血液中。正如俄瑞斯特自己所说:“在我的灵魂中产生一种燃烧的激情,去为国王的死复仇”(V.1016f.)这种复仇的思想被失去理智的人误认为是一种神的命令:野蛮被提升为一种伦理要求。俄瑞斯特将他的弑母行为归结为神的旨意:“我却被他们(天神)选作杀人的人,选作杀我敬爱的母亲的凶手,可耻地报复可耻的罪行,通过他们的指示导我于灭亡(V.707ff.)”。

但是戏剧中俄瑞斯特又被赋予了人性的反思力量。正如伊菲格妮揭露的那样,血亲复仇当作神的命令,只是一种野蛮人的自我欺骗,这是“抓住一种法令,让它成为他激情的武器”(V.1832f.),“认为天神嗜血好杀,这乃是/误解天神;这种人只是把自己/残酷的杀欲推诿在天神身上”(V.523ff.)。这样的人性声音同样折磨着俄瑞斯特,内疚这种心理状态在戏剧中被神秘化为复仇女神,以及她的同伴狐疑和后悔(V.1060f.)的神话形象,追逐着俄瑞斯特致使他陷入精神混乱。母亲的死亡在他的脑海中反复出现,这是他人性的内疚的表现。他无法解脱自己弑母的行为,人性的觉醒和家族的野蛮在俄瑞斯特心中对抗,这是俄瑞斯特得以解脱的开始。

这种对抗随着戏剧情节的发展而逐渐上升。与姐姐的相认,一方面使他看到了伊菲格妮的高贵人性,愈加加剧了他对高贵人性理想的追求;但是另一方面,国王托阿斯预期的由女祭司,即他的姐姐,来完成对他的献祭的计划提醒他家族野蛮的传统。在第三幕第一场的姐弟相认场景中,人性的觉醒与家族的野蛮传统之间的对抗达到了极致,两种对立的思想在他身上发生了巨大的冲击和撕扯,使他感受到存在的界限直至在灵魂深处的颤抖,引发了他的晕厥(V.1254)。

而解脱和突破恰恰发生最剧烈的在对立中,这是歌德的自然哲学思想“极性与上升”的一种文学意象。俄瑞斯特的悲剧性得以避免,在于两种力量的内在爆发和对立: 和谐源自于对立,就如野蛮孕育了人性。在这最紧迫的时刻,俄瑞斯特的人性实现了上升和突破:只有爱才能战胜仇恨。失去神志的俄瑞斯特在似梦非梦的意识中看到:在阴间死去的祖先们相互和解,看到阿特柔斯和忒厄斯特友好交谈,父亲和母亲手拉手在冥国散步。“难道在这里你们之间不再有仇恨?/复仇心已像阳光一样消逝?(V.1278f.)”仇恨和敌意,使人们在地球上相互残杀,而在形而上的彼岸却没有容生之地,它们只是生命的迷惘,这些迷惘在永恒面前消逝。此刻他突然意识到:真正的人性不是复仇而是和解,不是仇恨而是爱,不是激情而是约束。这就引发了他内心的解脱:“我的心告诉我:诅咒已被解除”(V.1358)。经历了严重的错误,这个家族终于在俄瑞斯特这里找到了真正人性的感觉,坦塔罗斯诅咒解除了。黑暗的野蛮激情和光明的人性理想经历了如雷阵雨般的激烈反应后,他混乱黑暗的内心被澄清,获得了人性的信仰而重返光明。当希腊人还带着敬畏将命运理解为是超越于人之上的混乱,歌德却信任一种所有事物都会变好的预期。从无忧无虑的法兰克福时光中成长起来的歌德,在经历了青年时期的危机后,歌德在魏玛的头十年中对希腊的神话世界产生了浓厚的兴趣,因为这里以清晰的方式展现了神性的日常世界,引发歌德对命运和悲剧性的思考。在欧里庇得斯的《伊菲格妮在陶洛人里》,众神按照自己的喜好来分发幸福和不幸。然而歌德将古代神话的这种命中注定转向新的光明。我们必须从这个角度来看俄瑞斯特的命运,去看待诗人希望在何种意义上,战胜他的戏剧英雄的悲剧性危险。

Angelika Kauffmann为《伊菲格妮》绘制的插画

(2)伊菲格妮:在人性与神性之间的纠结

1827年歌德在给柏林戏剧演员克鲁格(Krüger)的《伊菲格妮》剧本时题词:“所有人性的罪恶/都被纯洁的人性救赎。”这个题词被阐释者反复引用,他们以此认定歌德是一个人本主义者,信仰人性的力量。歌德的中晚期作品中,虽然拒绝出现基督教的概念,但是并不意味,他认可人的罪孽可以通过内在的赦免(innere Absolution)来洗清自己的罪孽。在宗教中,罪孽的产生都源于“对神性的背弃”,因此“涤罪”(Entsühnung)的实现,不是由有罪的人一方来作出的,而是由那个(神性的)机制决定。歌德的悲剧性理念源于古希腊,依旧扎根在人与神的关联中。歌德的世界观依旧是形而上的,他“批判现代理性、现代技术,反对灭绝神性的人本主义”。因此在阐释戏剧悲剧性的避免方面,绝不能仅以人性为关键词,以免落入以偏概全的危险中。忽略了人性与神性之间的关联,就忽略了戏剧中和谐产生的途径。

人性与神性的关联,在戏剧的前三幕中被小心翼翼地构建起来,伊菲格妮的人性表达为对世界内部神性统一的证明。与俄瑞斯特不同的是,人性对于伊菲格妮而言,并非内心转变的产物,她本身就是“高贵的、真正的人性化身”。首先伊菲格妮在奥利斯获救,在于她的高贵人性,而这种人性又被神秘化为神性,陶里斯人将她称为“神圣的处女”(V.65),是“永恒幸福的源泉”(V.141),她的本质好似“滴落下来的香膏”(V.139)。这种神性又被外化为祭司的职务,以此她在异国他乡为她的救命恩人女神狄安娜效力。不仅是陶里斯人,而且伊菲格妮而言,也赋予人性纯洁一种超验的能力。她将自己的生存定义为“用纯洁的手和心/为我罪孽深重的家族涤罪(V.1701f.)。”这种被期许的救赎应该是自上而下的。因此她认为她的存在方式:保持纯洁的人性,是对一种神性任务的发现和把握,伊菲格妮看到了神性方面与世界方面不可分离的关联。

人性与神性的张力出现在第四幕中,按照阿波罗的神谕,必须盗走神像才能使弟弟获救。因此伊菲格妮只能在两种错误的选择中抉择,要么放弃自己的纯洁人性去欺骗托阿斯和参与偷盗,要么保持自己的纯洁性,但是这样一来就置弟弟生死不顾。人性与神性的冲突,导致了伊菲格妮对世界本质的怀疑。这种怀疑以一个请求结束:“救救我,救救你们在我心中的形象(V.1716f.)”。伊菲格妮在这里祈祷的并非单纯的拯救,而是对神性形象的保障。她的祈祷隐含着一种对神性的设想,即世界内部的神性统一。贯穿于第四幕的伊菲格妮的内心发展,在是否要放弃纯洁人性之间的犹豫,表面看来是对伊菲格妮人性的试探,实则是对人性与神性的统一性的挑战。

在1718行之后出现了一个停顿,这标志着一种崩溃,就像俄瑞斯特在第三幕第一场最后的晕厥一样,伊菲格妮在这里也陷入坦塔罗斯家族危机中,悲剧性似乎也要席卷她。伊菲格妮模糊地从灵魂深处回忆起《命运女神之歌》(V. 1719)。《命运女神之歌》渲染的人神不合以及人不可避免的悲剧性,是对伊菲格妮内心冲突的展现。在黑暗的《命运女神之歌》中,个人法则与神性法则的一致性被颠覆,众神和人似乎永远是背离的。拥有纯洁人性的人也会堕落,当她必须去面对众神对巨人族的旧恨,伊菲格妮的信仰几乎完全颠覆,她成了坦塔罗斯家族的女儿,她和俄瑞斯特一样处于家族诅咒下,一样面临着家族悲剧性的威胁。强权的众神对人来说是一种危险,当他们邀请人上升到他们的金桌上(V.1732ff.)。因为他们会让人跌落到黑暗的深渊,而他们自己的世界依旧完好的保存着,与人的痛苦划清界限。

命运女神

与第三幕中俄瑞斯特的转变几乎是如出一辙,是经历极性后(第四幕第五场)的上升。伊菲格妮的内心发生了转变,从犹豫中爆发出一股毅然。只有一个“闻所未闻”的行动才能重新建立起内心的自由。这一点证明了伊菲格妮还是坦塔罗斯后代的女儿,当整个家族因为前所未有的行动被众神远离,而同样的力量在伊菲格妮身上爆发,直接对准神性本身。谎言和纠结,远离天神和生命困境,在这些黑暗的纠缠中,伊菲格妮选择将所有东西用来冒险。这不是赌徒的勇气,绝望地信任唯一一张牌,而是真诚的勇气,相信世界内部的神性统一。因为伊菲格妮的决定,一个高尚的灵魂使男人,暴力和诡计感到羞愧,这虽然还算是幼稚的心灵为了避免泄露而做出的自我保全,但是更多的是对众神的委身,将最后的决定也信任地交给众神。

恰恰在这种极端的对立中,伊菲格妮坚守住了人性,也收获了神性。在几近狂妄的、辩证的勇敢中,她也在冒风险尝试宇宙的意义:“不过我的一切都交给天神,/如果你们确如被赞美的那样/正直,请用你们的赞助来证实,/在我身上显出真理的荣光(1916ff.)。”伊菲格妮对真理的普遍性要求不仅对是对她个人信仰的神性和她的高贵纯洁人性两者之间的内在统一性的挑战,另一方面也促使戏剧中其他角色的和解。首先,这是诱发俄瑞斯特做出了新的神谕解释的关键,因为在伊菲格妮怀中治愈的俄瑞斯特,树立新的人性理想后,开始信任神不会要求人去欺骗和偷盗。所以才能意识到神谕中的“妹妹”不是指阿波罗的妹妹:狄安娜的神像,而是指俄瑞斯特的姐姐伊菲格妮。俄瑞斯特的重新解释符合伊菲格妮对真理的要求。另一方面这种普遍性和统一性又解释了希腊人和陶里斯人之间的宾客权利(Gastrecht)。不同利益个体之间的矛盾现在都取消了,因为所有人都听从真理。戏剧在握手的方式和一句“祝好!(V.2174)”的祝福语中走向和谐结局。

结构形式

对戏剧结构的深入分析,同样可以发掘和谐平衡背后的对立性。在接受史上,《伊菲格妮》被认为“无论是在主题上还是在形式上都勘称德国经典文学在戏剧体裁上的最高表达”。因为它具有封闭的戏剧形式,是一部恪守古典戏剧结构的五幕剧,人物布局亦呈现对称性,韵文的语言形式展现一种特殊的美感,这些特征都将诗剧引向。但是如果去仔细分析戏剧结构,不难发现和谐中蕴藏的种种对立。此部分将证明戏剧结构的和谐与平衡是以种种对立为前提,戏剧结构如何从对立走向平衡,从戏剧结构层面呼应戏剧主题层面上悲剧性的避免。

席勒曾对《伊菲格妮》的戏剧结构作出了如下的评价:“那些原本称为情节的东西,只在舞台后进行,而那些发生在心中的伦理的和信念,则被当成了情节,展现在观众眼前”。这里被席勒加以区分“那些原本称为情节的东西”与“被当成情节”的部分,即为戏剧的外在情节和内在情节。在古希腊的戏剧理论中,戏剧情节即为“事件的串联”。但是自18世纪以来,戏剧中思想和感觉越来越凸显重要性的语境下,人们逐渐将戏剧中的思想和感觉定义为戏剧的内心情节(innere Handlung),那么对应的行为和事件的集合就被限定为“外在情节”(äußere Handlung)。

《伊菲格妮》戏剧结构中,由五个角色承担的戏剧,外在情节并不复杂。但是统一的外在情节在戏剧过程中始终具有两条脉络,一条以伊菲格妮渴望带着纯洁的手和纯洁的心回到家乡救赎家族的罪孽为主导,另一条则以俄瑞斯特希望通过实施阿波罗神谕中的神像偷盗来治愈自己的神经错乱和救赎自己的弑母之罪为线索。两个戏剧脉络的阻力来自同一个对象:托阿斯为首的斯库特人。

《伊菲格妮》始终将两个情节关联在一起,直到最终将两个情节的目的合二为一,变成了一个统一的戏剧。人祭是两个情节的第一个交汇点。两个情节具有同一个冲突对象:托阿斯为首的陶里斯人。托阿斯在两个情节中的要求是相互关联的:他在伊菲格妮情节中要求伊菲格妮实施人祭以施加压力达到求婚目的,他在俄瑞斯特情节中要将俄瑞斯特和皮拉得斯献祭。这是一个事件的两个方面。第一、二幕之间虽然存在断裂,但是通过人祭这一母题被贯穿起来,使得伊菲格妮情节与俄瑞斯特情节保持了连续性。伊菲格妮因为被要求实施献祭,才会与两个异乡人会面,推动两个情节的融合:姐弟相认。两个线索在姐弟相认后逐渐融合,直至俄瑞斯特重新解读神谕后完全融合为一体,恪守了外在情节的统一。

正如席勒所说的那样,《伊菲格妮》的外在情节相较于内心情节则显得匮乏和次要。戏剧第二,三,四幕,俄瑞斯特和伊菲格妮的内心发展占据了情节的主导,外部情节一度被打断,托阿斯整整三幕中都没有出现。虽然伊菲格妮渴望回家和托阿斯从求婚到放弃的过程始终前后一致的贯穿于整剧中,但是与外部情节纠缠在一起的内在情节--俄瑞斯特的救赎和伊菲格妮内心的发展,这随着情节的发展,显得越来越重要,最后使外在情节成了背景。丰富而细致的内心情节是此戏剧的一大特征,因此,探讨外在情节和内心情节如何达到平衡,是本文探讨的戏剧结构如何走向和谐的第二个层面。

内心情节在情节过程中显得越来越重要,但是内心情节始终与不断上升的外在情节相互交织。内心情节由外在情节决定,是逐渐从外在情节中发展出来的,然后逐渐将其覆盖,而最后又汇入外在情节中,使得戏剧情节呈现出多维度的对立统一。俄瑞斯特和伊菲格妮的内心发展必须在其各自的生命中被分析和阐释,但是又不能忽略与情节的整体性的关联。

歌德的《伊菲格妮》探究了悲剧性这一古老命题,却最终避免悲剧性而走向和谐,它既有别于古希腊悲剧,又区别于基督教式的救赎戏剧。歌德的出发点是此在的(diesseitig),而非彼岸的(jenseitig)。《伊菲格妮》的创作是歌德对启蒙运动的反思,探索了在启蒙的个人主义思潮下人的存在问题。他通过远离现实的古希腊图景,展示的却是现代人本思潮下,灵魂不可避免地陷入一种远离神性的冒险和绝望。尽管个人之间的紧张关系或者个人与整体之间的对抗,可能使真理的普遍性蒙黑,但是歌德依旧信任个人可以通过神性统一的存在秩序去平衡一种爆发的对立。

戏剧致力于探索悲剧性在此在的界限,并以悲剧性的方式寻求对立的妥协和平衡。以此为主题思想的戏剧,不仅在诗学主题层面,而且在戏剧结构层面,处处彰显出自然而然的和谐性,“歌德诗学的伟大之处就在于他的自然完满性”。因此,从悲剧性的角度解释《伊菲格妮》的经典和谐特征,是对歌德作品阐释的有益探索。

胡丹,1985年生,同济大学德语文学博士,绍兴文理学院外国语学院副教授,主要研究方向:德国文学,海外汉学。