刘晗 | 作为雅各宾派的荷尔德林 ——皮埃·伯尔道的“荷尔德林和法国大革命”与荷尔德林左派接受阅读

本文原刊于《外语研究》2017年第3期。感谢刘晗老师和《外语研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:弗里德里希·荷尔德林(Friedrich Hölderlin)从20世纪初到今天一直是日耳曼学学界研究的重要人物之一。20世纪六、七十年代同时在东西两德出现的荷尔德林左派接受阅读虽然持续时间不长,却在荷尔德林接受历史中有着重要的地位和意义。皮埃·伯尔道(Pierre Berdaux)在著名演讲“荷尔德林和法国大革命”中将荷尔德林定义为雅各宾派,从而打破了传统研究的禁锢,将荷尔德林研究带入了一个新的阶段。本文将从荷尔德林接受的历史出发,分析荷尔德林左派接受阅读的形成原因及其影响。

关键词:荷尔德林;皮埃·伯尔道;法国大革命

弗里德里希·荷尔德林(Friedrich Hölderlin)的诗歌成就毫无疑问达到了德语文学的一个顶峰,然而这些作品却并非从诞生时起便拥有今天这样的文学史上的地位,直到他去世半个多世纪后的20世纪初,荷尔德林诗作才被“重新发现”并且成为学界研究的焦点。在重新发现荷尔德林的过程中出现了对其诗歌丰富的阐释与接受,其中的一些接受阅读类型也成为荷尔德林研究的重要内容,如海林格拉特(Norbert von Hellingrath)的唯心主义接受阅读和海德格尔的哲学接受阅读;纳粹时期的民族主义接受阅读和战后以彼得·魏斯(Peter Weiss)为代表的左派接受阅读;20世纪90年代的语文学接受以及如今对荷尔德林的现代性研究。荷尔德林研究之所以可以保持如此持久的热度,最重要的原因是其作品中体现出对时间的开放性。恩斯特·布洛赫(Ernst Bloch)说过,荷尔德林诗作中所蕴含的希望让人们认识到,现实并非一个封闭的空间,而是一个永远向前开放的过程,一切从未被想象过的可能性都可以在其中寻找到实现的契机(Bloch 1959:1-18)。沃尔夫冈·宾得(Wolfgang Binder)也认为,荷尔德林在20世纪的接受之所以如此丰富和广泛,除了其诗句本身拥有的魅力之外,作品中还蕴藏了无尽的可供诠释的主题:宗教、政治、精神、社会(Binder 1978:3-23)。在皮埃·伯尔道(Pierre Berdaux)做了著名的“荷尔德林和法国大革命”的演说之后,荷尔德林的左派接受在20世纪70年代初期迅速成为了学界的关注焦点。

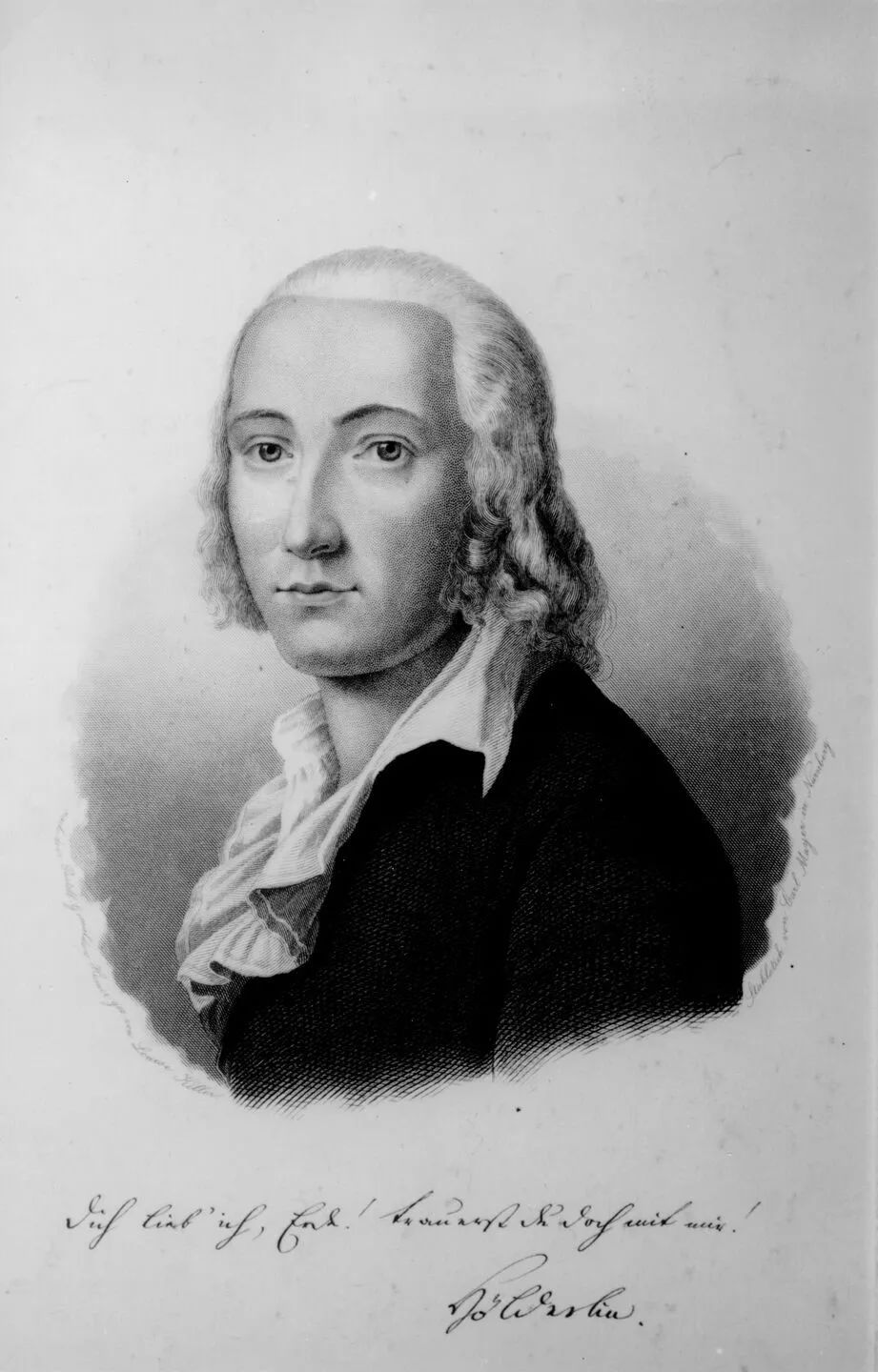

弗里德里希·荷尔德林(1770-1843)

19世纪末,波兰日耳曼学者埃米尔·佩佐德(Emil Petzold)就认为荷尔德林有着反权威的社会主义精神。20世纪20年代末,卢宾那(Ludwig Rubiner)和海因里希·曼(Heinrich Mann)均撰文指出荷尔德林具有社会主义者的革命性,但都没有得到主流荷尔德林研究的认可。20世纪30年代,匈牙利哲学家卢卡契(Lukacs Georg)对德国文学界长期以来对荷尔德林的去革命化提出了批评。荷尔德林的法国大革命经历未得到重视,而且被官方及德国的自由主义者从荷尔德林接受研究中剔除。荷尔德林被狄尔泰(Wilhelm Dilthey)与龚道夫(Friedrich Gundolf)归为晚期浪漫主义诗人。狄尔泰将荷尔德林定位在叔本华和尼采这样的先行者的角色上,将法国大革命的影响从他身上剥离,仅关注希腊精神以及当时的德国古典哲学对他的影响。但这一批评在当时的纳粹德国并没有引发讨论,罗森堡(Alfred Rosenberg)沿袭了狄尔泰以及龚道夫将荷尔德林去革命化以及归为浪漫主义诗人的做法,从而将荷尔德林描绘为第三帝国思想的先驱。

联邦德国的文化界在二战后意识形态色彩并不浓重,但政治现实、经济和文学却不可避免的相互交织在一起。战后联邦德国在文化方面开始了重建的进程,一方面致力于回归以歌德为代表的德国古典文化,另一方面则有意继承1933年之前以尼采、里尔克、卡夫卡为代表的现代派。经济也和文化一样经历着复苏和重建,50年代开始的“经济奇迹”在60年代达到了一个高峰,而此时文化界对资本主义的批评也随之而来。所谓的德国雅各宾主义以及“公民进步”先驱论再一次在思想界出现,德国文学界也因此在60年代末被划分为“雅各宾派”和“投降派”。荷尔德林,这座一直以来的“牢固的德意志精神纪念碑”在这一背景下也被重新定义。阿多诺(Theodor W.Adorno)在1963年,即左翼思潮主导的欧洲学生运动爆发前,做了名为“并置,关于荷尔德林后期诗歌的哲学分析”的报告。报告中,他对占主导地位的从狄尔泰到拜斯纳(Friedrich Beißner)的荷尔德林研究方法进行了批评。阿多诺认为这种方法“并不适合进入哲学世界”(Packalén 1986:39)。阿多诺对于海德格尔的荷尔德林接受也进行了批评,认为海德格尔一方面将荷尔德林“父国”的概念引入了纳粹理论中;另一方面则为了阐述自己的理论将荷尔德林的诗句摘取利用,让更多的人只是从孤立的诗句来理解荷尔德林,而不能全面地了解荷尔德林诗的本意。在一定程度上,这与狄尔泰等人的做法没有区别。阿多诺的这次演讲对于荷尔德林研究有着深远的影响,所有到60年代为止的荷尔德林研究成果都受到了质疑。在这一背景下,法国学者罗伯·敏德(Robert Minder)与皮埃·伯尔道分别于1965年和1968年在位于图宾根的荷尔德林协会举办的会议中做了名为“荷尔德林与德国人”以及“荷尔德林和法国大革命”的报告,开启了德国荷尔德林研究新的方向。罗伯·敏德承接了卢卡契对于荷尔德林的研究,认为荷尔德林具有革命性。但他的报告中更多的是从世界文化史角度来研究荷尔德林,将荷尔德林视为现代派的奠基人以及波德莱尔、马拉美以及兰波等法国诗人的源头。而皮埃·伯尔道在报告中则直接将荷尔德林命名为雅各宾派革命者,他充满激情的演讲极大地冲击了传统荷尔德林研究,在德国学界产生了震动。彼得·魏斯轰动一时的戏剧《荷尔德林》也正是受此报告的影响而诞生。约亨·施密特(Jochen Schmidt)将荷尔德林在这一时期的接受比喻为“爆竹炸裂的红色”(Packalén 1986:39),与此前在海德格尔研究中所引用的荷尔德林作品“在爱意的湛蓝中”形成鲜明的对比,非常形象地呈现了荷尔德林接受研究在这一时期的主题:革命。20世纪60年代中后期文艺环境的极端化在客观上迫使学者们重新去认识荷尔德林,开始接受和发现之前忽视的部分。皮埃·伯尔道的报告之后,1970年一次荷尔德林诞辰200年纪念仪式将这一重大转变推向了高潮。于1970年3月20日中午12时在荷尔德林墓边举行的纪念仪式充满了雅各宾主义的气息,根据“图宾根(Tübingen)秘密雅各宾俱乐部”所发行的打字稿记录了纪念仪式的场景:

一位图宾根秘密雅各宾俱乐部成员将带有蓝白红三色帽徽的法国大革命雅各宾帽戴在荷尔德林的墓碑上。一个铁丝网做成的花圈放在地上,红色的宽边横幅上写着“致受压迫的革命者。图宾根秘密雅各宾俱乐部”。接着这些“雅各宾党人”们将一面红旗插在墓碑上。墓碑上高悬着一条横幅,上面写有荷尔德林作品《恩培多克勒》中的一句话:除了你们自己,没有人能拯救你们。(Mieth 1993:53)

在这场悼念仪式上的两个致辞的题目分别为“荷尔德林与德国雅各宾主义”和“荷尔德林诗中的革命”,而由赫尔姆特(Helmut G. Haasis)所做的第一篇致辞开篇就直接将荷尔德林称为“被压迫的施瓦本雅各宾派”。这场由“图宾根秘密雅各宾派”主导的荷尔德林纪念仪式几乎可以被视为对其雅各宾派身份的正式宣告。

无独有偶,1970年4月2日在民主德国的魏玛举行的荷尔德林诞辰200年纪念活动上,曾任文化部长的亚历山大·亚布施(Alexander Abusch)发表了讲话。讲话的内容并没有以书面形式留存下来,但根据厄勒(Norbert Oellers)的记录,讲话内容大部分与之前皮埃·伯尔道的“荷尔德林和法国大革命”一致。从20世纪60年代末开始,荷尔德林成为了被讨论最多的诗人,不仅因为恰逢荷尔德林的200年诞辰,更深层的原因是当时出现的一些问题引发了对荷尔德林的关注。东西两德几乎在同一时间提出了对荷尔德林历史形象的重塑,在一定程度上也是在不同政治体制下寻求文化身份自我定位的尝试。这一时期一系列关于荷尔德林的研究著作以及文学作品都被深深地烙上了政治与革命的印记。瑞典学者帕卡林(Sture Packalén)将这次对荷尔德林的重新定义称为荷尔德林研究的“文艺复兴”,这种复兴并非是面向过去的回顾和复制,而是“在美学定义的发展以及社会变革的情况下,将研究的对象及其作品重新放在当下来进行主动的接受”(Packalén 1986:60)。

皮埃·伯尔道是著名的法国日耳曼学学者,并于1970年获得了歌德金奖章。他在 “荷尔德林和法国大革命”中表示,与其质疑作为法国学者是否能够真正理解荷尔德林,更值得讨论的是为什么法国大革命这个元素一直在德国的荷尔德林研究中缺席(Bertaux 1968:1) 。从20世纪初开始的德国荷尔德林研究一直有着不重视政治视角的传统。1921年荷尔德林刚被重新发现不久,皮格诺特(Ludwig von Pigenot)在由海林格拉特出版社出版的荷尔德林作品集中写文章表示,荷尔德林的政治理想,是保皇派还是雅各宾派与其作品毫不相关(转引自Bertaux 1968:1);托马斯·曼(Thomas Mann)在《文化与社会主义》中也认为将荷尔德林理解为“保守文化理想的卓越代表”更为重要(转引自Bertaux 1968:1)。1961年,荷尔德林协会在图宾根出版了三卷本的《本世纪荷尔德林研究重要成果》,其中收录了二十五篇七十年以来最有影响力的荷尔德林研究文章,作者包括格奥尔格(Stefan George)、龚道夫、本雅明(Walter Benjamin)和海德格尔等著名学者。然而“法国大革命”在近400页的著作中仅在三篇文章中被提及,其中只有莱因哈特(Karl Reinhard)客观地评价了法国大革命对于荷尔德林的影响,其他的两篇则忽略甚至扭曲了荷尔德林对于大革命的态度。皮埃·伯尔道在“荷尔德林和法国大革命”这一报告中言辞颇为激烈地抨击了德国在20世纪初对于荷尔德林政治性的无视以及对雅各宾派的言之色变。之所以没有德国荷尔德林研究者将荷尔德林和法国大革命的关系作为研究的重点,也完全忽视荷尔德林是法国大革命追随者这个事实,皮埃·伯尔道将其归因于德国对于雅各宾派“猎巫”式的敌视,他甚至引用了犹太作家雅克布·瓦塞曼(Jakob Wassermann)在《我的道路:作为德国人,作为犹太人》(1921)中的所写来描述雅各宾派在德国的遭遇:“犹太人就是我们这个时代的雅各宾派。”(转引自Bertaux 1968:3)

皮埃·伯尔道在朗布依埃的小屋(Michel Bertaux摄)

皮埃·伯尔道认为荷尔德林的一生与法国大革命息息相关:攻陷巴士底狱时荷尔德林正在图宾根神学院与好友黑格尔和谢林一起学习;1794年大革命到达高潮时,荷尔德林开始在耶拿聆听费希特的演讲;1798年底,荷尔德林结束了在法兰克福银行家龚塔德(Jakob Gontard)处的工作去洪堡拜访辛克莱尔(Isaac von Sinclair),并在那儿与施瓦本的自由革命者们策划一场在符腾堡的革命,计划却因为法国政府的不支持而搁浅。他的朋友被逮捕,他自己也因此陷入被逮捕的危险,之后便精神失常。荷尔德林的朋友们都是雅各宾派或者革命者,他本人对革命充满了热情,为了改变社会他参与过一场没有发生的革命,甚至他的疯癫也与参加这场革命有关。皮埃·伯尔道对“雅各宾”作出如下解释:(1)法国大革命中雅各宾俱乐部的成员,在这个意义上荷尔德林显然并非真正的雅各宾派;(2)雅各宾可以是法国大革命理想的追随者,即追求自由、平等、博爱(Liberté, Égalité, Fraternité)。在这个意义上无论是荷尔德林还是他的好友们都是雅各宾。他们秉持共和理想,支持人权反对封建统治者的权威,这也是皮埃·伯尔道将荷尔德林归类为雅各宾的出发点;(3)“雅各宾派”在德国是一个侮辱性的词语,用来指那些煽动颠覆社会的人。在皮埃·伯尔道看来,荷尔德林的政治观点形成于他在图宾根学院时期,即1789与1793年期间,那正是法国大革命刚开始的几年。不仅荷尔德林的政治观点完全符合雅各宾派的标准,甚至法国大革命对于荷尔德林的重要性远高于希腊文化以及其与苏赛特的爱恋。皮埃·伯尔道将荷尔德林在作品,尤其是在《恩培多克勒之死》中表达出对共和、革命以及社会平等的憧憬定义为一个雅各宾派的终极理想,即建立一个基于自由、平等和团结的民主共和国。《恩培多克勒之死》是荷尔德林在1797到1800年所写的剧本,作品并没有完成,仅留存手稿,直到荷尔德林去世后才出版。剧本讲述了来自西西里岛阿格里根特(Agrigent)的哲学家恩培多克勒的故事,他带领人民反抗暴君后拒绝成为国王,最终被受蛊惑的人民驱逐,为了实现自己的理念而纵身跳入阿特纳火山。在这一点上皮埃·伯尔道显然找到了证明其论点最有力的论据,如果要对《恩培多克勒之死》这部小说进行分析,无论如何也无法回避其产生的时代背景对小说主题的影响,这个背景就是法国大革命。恩培多克勒对拥戴他为国王的市民说:“这已不再是君主的时代,……除了你们自己,没有人能拯救你们。”荷尔德林在这里明确地表示反对君主制,并且呼吁人民追求进一步解放自己。与荷尔德林同时代的浪漫派代表诗人诺瓦利斯(Novalis)在1811年写给普鲁士国王腓特烈威廉三世中提出对祖国,摄政王与美德的爱统一于诗学,而诗学正是统治者王冠稳定的基石。荷尔德林的看法则完全相反,他在1790年便写道:“暴君也会促进艺术,但他们正如罗马的奥古斯都一样,只不过是为了将人民的注意力从暴君身上的转移开而已。”荷尔德林的这一言论让他在立场上与同时代其他的浪漫派文人有了本质上的区别。1796年,在热月政变雅各宾派倒台之后,法国的革命军渡过莱茵河驻扎在了法兰克福,荷尔德林在给他弟弟的信中写道:“一场恢弘的剧目即将上演,革命者无畏的步伐将使人类灵魂更加坚强。”(Schmidt 1992:238)然而他所期待的在法军支持下反抗封建压迫的德国民主运动随着法国政府外交政策的改变而落空,荷尔德林一直期待建立的施瓦本共和国也并没有成立。荷尔德林对这一切无比失望,同时也认识到了这种革命的弱点。但他在此时表现出的却并非绝望,他在写给作家埃贝尔(Johann Gottfried Ebel)的信中明确地表达了自己对革命前途的信心。由此可见在经过雅各宾派的恐怖时期之后,荷尔德林也没有因此背离法国大革命。

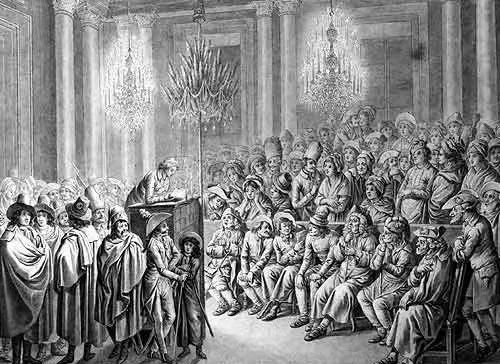

德国雅各宾俱乐部的一次聚会

除了荷尔德林的政治观点之外,皮埃·伯尔道也将目光放在了荷尔德林的政治实践上。在此之前的荷尔德林研究中,政治实践几乎是被忽视的,荷尔德林更多的是作为一个空想的诗人出现在学术的话语中。皮埃·伯尔道从荷尔德林的书信以及一些文字中找到了荷尔德林曾尝试将自己的政治理想付诸于现实的佐证。如果说荷尔德林在1794年给好友诺伊费尔(Christian Ludwig Neuffer)的信中仅仅是用充满热情的词句来表达自己对于社会改变的使命感的话,那么在1799年除夕之前荷尔德林给他的弟弟以及同年写给他母亲的信则更明确地表明其正在参与一项具体的事情,在写给他弟弟的信中说道:“如果要用暴力去打破黑暗的国度,我们应以神的名义投笔从戎,奔赴最艰难和最需要我们的地方去。”而他给母亲的信中的笔调一反之前的热情和从容,显得极为反常。在信中,荷尔德林用紧张与激烈的语气,切实提到了战争爆发的可能以及威腾堡在法国干预下发生革命的可能性。

皮埃·伯尔道作为一个法国的荷尔德林学者,精准深刻地挖掘出荷尔德林作品中的时代精神以及荷尔德林本人的政治立场。在他1978年出版的著作《弗里德里希·荷尔德林》一书中,皮埃·伯尔道将自己的论点又向前推进了一步:荷尔德林并没有疯狂,他的疯狂不过是一种自我牺牲以表达对失败革命的坚持(Berdaux 1978:16)。这一假设显然过于大胆,突破了荷尔德林研究界的底线。除了推测之外,皮埃·伯尔道的论证多数集中于推翻荷尔德林疯癫的各种文件材料,并无法说明荷尔德林的疯癫是为了逃避现实或者是对革命的坚持。刘皓明在《荷尔德林后期诗歌·评注卷》中认为皮埃·伯尔道的“荷尔德林雅各宾论”中“很多观点和取向是可疑的”(刘皓明 2009:10)。阿道夫·贝克(Adolf Beck)在1968年就写了“荷尔德林作为共和派”来反驳皮埃·伯尔道,他认为荷尔德林并非雅各宾派或只是短暂接受了雅各宾派的革命理念,他更多地将希望寄托于未来的共和制度。(Beck 1968:29)马丁·瓦尔泽(Martin Walser)也认为荷尔德林从未将重心放在对当下社会制度的改变上,他是一个关注过去与未来的诗人,除了歌颂革命以外并没有现实的革命抱负(Walser 1970:16)。诚然,荷尔德林并称不上传统意义上的“雅各宾”,他并没有参加过任何一个雅各宾俱乐部,而他进行的政治实践也是浅尝辄止。荷尔德林甚至曾在给他弟弟的信中提到马拉被刺杀一事时,称这位雅各宾派的核心领导人是“可耻的暴君”,明确地表示对雅各宾政府暴政的厌恶。皮埃·伯尔道试图证明荷尔德林并没有疯癫也缺少有力可信的论证。但不应该忽视的是,皮埃·伯尔道称荷尔德林为雅各宾派的目的是想强调法国大革命对荷尔德林的影响以及荷尔德林作为一名诗人的革命性,在这一点上他的研究无疑是可以经受批评和考证的。在此之前的学者普遍认为荷尔德林早期诗歌虽然显示了他对于大革命的歌颂以及对于启蒙的热情,但后期诗歌则更多着眼于对历史和社会的理解和展望,并转向对与理性相对的宗教超验的描述。荷尔德林与歌德,席勒一样,在法国大革命进入到暴政阶段之后便对其敬而远之并另辟蹊径。但荷尔德林与歌德与席勒也有着明显的不同,他并没有如歌德一般走向世界主义的道路,在《许佩里翁》中也没有仿效席勒在《审美教育书简》中对大革命现实的讳莫如深。在荷尔德林的书信以及诗歌中的确不难发现他对于革命走向暴政的失望,也将关注点从制度和政治转向教育和审美,但如果因此便把荷尔德林的后期诗歌从他前期的经历中剥离开,认为荷尔德林对法国大革命完全背弃也是错误的。荷尔德林在给友人的通信中不断重复自己对于共和的向往,以及荷尔德林对于法国大革命的精髓——平等共和的执着和坚持更是一直贯穿他的作品之中。荷尔德林在后期作品中虽然没有了之前对于革命理想热情洋溢的歌颂,这种转变正表现了荷尔德林对大革命的反思与坚持,但他并没有像他神学院时期的朋友谢林(Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling)一样投身入浪漫主义。他和黑格尔一样,在热月政变之后仍然坚持着对自由与人类解放斗争的努力,但却选择了一条与黑格尔完全不同的道路,不与现实妥协,始终坚持着自由民主的理念,不与资本主义妥协和解,这也是为什么古希腊而不是中世纪一直是荷尔德林的作品中理想的时代。

Pierre Bertaux: Friedrich Hölderlin, eine Biographie. (1978)

一些观点认为皮埃·伯尔道是在1968年巴黎爆发的五月革命的影响下产生了将荷尔德林革命化的想法,是为了通过将荷尔德林塑造成雅各宾派来支持当时的社会主义斗争(Packalén 1986:40)。这些观点虽然只是推测,但皮埃·伯尔道对荷尔德林的左派接受的确有着其特有的历史条件,一方面是由于20世纪六、七十年代的时代精神,另一方面也反映了那个时代的欧洲知识分子对社会以及自身命运的焦虑。荷尔德林生活的年代处在启蒙时期,这意味着尽管启蒙的趋势迅猛难挡,但当时的欧洲仍然处于一个以宗教世界观为基础的时代。除了启蒙运动以外,基督教自身的改良运动也是当时欧洲文化的重要因素。荷尔德林在身为启蒙之子的同时也有着深厚的神学背景,其后期创作的三首父国咏歌《太平休日》《独一的》以及《拔摩岛》已经超越了启蒙对于宗教的颠覆,在宗教题材的咏歌中阐述自己的唯心主义哲学观点。《拔摩岛》更是应洪堡大公所求而作,用以对抗启蒙主义对于基督教的全面否定。皮埃·伯尔道将荷尔德林完全打造成为一个信奉法国大革命精神的雅各宾派启蒙斗士,有意忽视了荷尔德林从早期诗歌如“自由颂”对启蒙思想毫不掩饰的歌颂向后期诗歌倾向于将基督教信仰内化为历史观的转变。将法国大革命视为荷尔德林启蒙观点的唯一源头,并且坚持将其放大至荷尔德林的信仰无疑是皮埃·伯尔道观点最大的错误。而之后在《弗里德里希·荷尔德林》中否认荷尔德林疯癫的事实则更是突破了荷尔德林研究的底线。荷尔德林的革命接受随着左派热潮的退去也慢慢淡化了,但其意义却是不可忽视的。荷尔德林的雅各宾主义在20世纪30年代就有学者提到,但从来没有走入荷尔德林研究的中心并为学界接受。无论是将这次荷尔德林左派接受潮流视为荷尔德林的“文艺复兴”,还是一个“民族在自我批判中的浴火重生”(李双志 2013:136),皮埃·伯尔道大胆的假设和推论将德国的荷尔德林研究从不断哲学化和纯审美化的趋势中引出,使得荷尔德林研究由此进入了一个全新的领域和阶段。不可不提的是,这次颠覆性的反权威接受风潮过后留下的最为耀眼的成果就是迪特里希·扎特勒(Dietrich Sattler)主持编纂法兰克福版的《荷尔德林全集》。这一版本将荷尔德林手稿与之前经过编辑确定的标准版本对照排版,从而打破荷尔德林案牍学固有的思路,提供了更多的阐释空间。

刘晗,慕尼黑大学德语文学博士,上海外国语大学德语系讲师。