远思 | 写实的神话——《死于威尼斯》中的霍乱与流行病心理

写实的神话

——《死于威尼斯》中的霍乱与流行病心理

远思

内容提要:托马斯·曼中篇小说《死于威尼斯》中以自然主义手法描写霍乱,体现了作家对1911年威尼斯霍乱见闻的史实存真。小说中对“亚洲瘟疫”的溯源反映了西方对东方文学地理空间的污名想象,其与激情的同步蔓延构成了对主人公心理变化的隐喻。瘟疫的发生促使“霍布斯恐惧”震慑力失效,导致威尼斯当地群体性的行为堕落,继而鼓舞主人公释放束缚于市民道德的激情。托马斯·曼通过使流行病心理与激情在主人公心中的觉醒过程同步发生,实现了神话与现实的戏剧化结合。

关键词:《死于威尼斯》 威尼斯霍乱 流行病心理 霍布斯恐惧

基金项目:南开大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“从列斐伏尔空间的生产理论解读歌德、蒂克与海涅的意大利游记”(63202051)

德国作家托马斯·曼(Thomas Mann)的中篇小说《死于威尼斯》(Der Tod in Venedig)讲述了一位享有盛名的德国中年作家阿申巴赫在威尼斯度假期间恋上一位波兰美少年,为此甘心滞留在瘟疫笼罩的威尼斯而不肯回国,最终染病身亡的故事。正如曼氏将其评价为许多晶面放射着光芒的“名副其实的结晶品”,该小说面世后引发了德语学界众多学者不同视角的解读。在国内传统的托马斯·曼研究中,《死于威尼斯》中的霍乱作为一种传染病通常被泛泛地归为托马斯·曼小说中常出现的疾病话语,研究重点往往放在伴随这些疾病话语而生的价值观念与审美规范的转变,尚未有学者对托马斯·曼亲历1911年威尼斯霍乱的史实与小说文本之间的互动进行考辨,并以霍乱所体现的流行病学特征为依托,对小说中的流行病心理蔓延范式及其所引发的堕落行为进行研究。从流行病心理学角度剖析《死于威尼斯》,对于人与瘟疫如何相处、人在瘟疫中如何自处、瘟疫爆发后如何及时重建社会秩序、道德秩序和心理秩序等问题有着现实的启示作用。本文首先参考德国学者吕腾(Thomas Rütten)的研究成果,考证1911年爆发的威尼斯霍乱与托马斯·曼小说中的瘟疫描写之间的互文关系,再探究瘟疫背景下小说中主人公与威尼斯当地社会的心理变化,分析瘟疫与主人公心理活动之间的互动关系,最后总结托马斯·曼如何以隐喻的方式将威尼斯霍乱建构成了超越于1911年瘟疫写实之上的霍乱神话。

托马斯·曼在谈及《死于威尼斯》时曾说,这部作品里“没有任何编造的东西:慕尼黑北郊的旅行者,又黑又脏的汽艇,涂脂抹粉的老头儿,不诚实的平底船船夫,塔齐奥和他的家人,因行李送错地方不得离开,霍乱,[……]以及诸如此类只要你注意到的所写的每一件事[……]”。小说中关于霍乱疫情的描述尤其体现了托马斯·曼在1911年威尼斯霍乱期间的亲身经历与见闻,具有史实存真的意义,而他在小说中对霍乱疫情及其引发的主人公心理堕落与肉体毁灭的描写则是一种源于现实又超越现实的文学加工。

托马斯·曼

对比托马斯·曼1911年的威尼斯之旅与小说中阿申巴赫旅行的时间线可发现,二者的行程计划有着极高的重合度。托马斯·曼夫妇于1911年5月7日前往威尼斯,经过里雅斯特,登船前往普拉,又前往布里欧尼岛。5月19日,曼氏夫妇从布里欧尼岛出发前往威尼斯,并于两周后乘坐通宵火车返回慕尼黑家中。而对于阿申巴赫的行踪,托马斯·曼在其笔记中列出了一个较为详尽的时间表:“5月22日启程。在布里欧尼岛10天。6月2日从那里启程。他在丽都逗留的第四周爆发了霍乱,大约是6月27日。”由此可见,托马斯·曼对阿申巴赫旅行计划的安排绝非模糊时空的随意而为,而是有着精密的策划。该行程计划始终比作家在现实中的行程落后两周,刚好与1911年威尼斯霍乱大爆发的时间相吻合。

曼氏夫妇赴威尼斯度假期间途经的布里欧尼岛

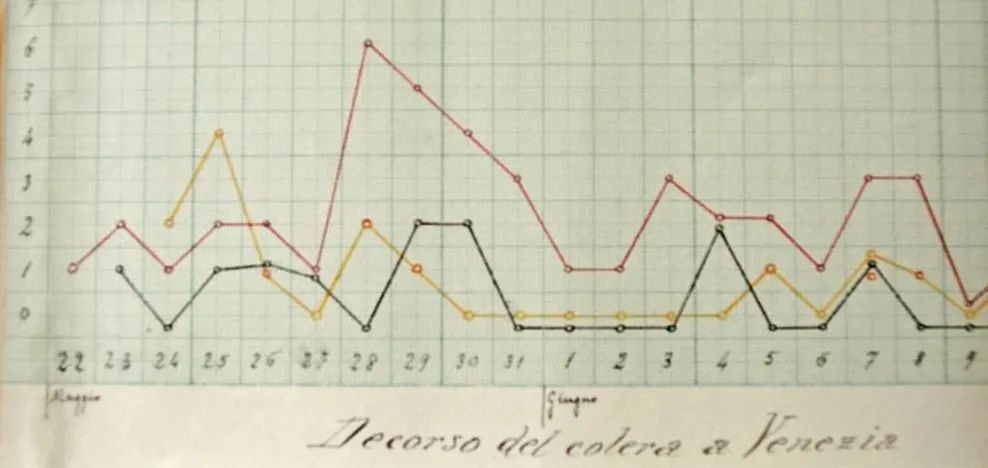

托马斯·曼不仅对阿申巴赫的旅行做出了在现实中有据可考的精确时空安排,还在小说中以自然主义手法真实地再现了1911年威尼斯霍乱从疫情初期到全面爆发的过程。当写到阿申巴赫在威尼斯读德国报纸的情节时,作家曾提到“一个奥地利人到威尼斯玩了几天,回家后就带着这种确凿无疑的症候死去了,因此在德国的报纸上,首次报道了袭击威尼斯的这种疾病”。这段话的每个细节都与1911年5月下旬威尼斯霍乱的历史遥相呼应——一位名叫弗朗茨基(Anton Franzky)的奥地利人从威尼斯回到奥地利的沃滕多夫不久就死于霍乱,而这一事件正是《福斯日报》(Vossische Zeitung)、《慕尼黑最新消息报》(Münchner Neueste Nachrichten)等德语媒体在1911年5月至6月期间持续报导的对象。此外,小说写到的霍乱疫情爆发初期的死亡病例和每天病例数量的增长,也与现实中威尼斯霍乱疫情初期的增长情况呈现出惊人的同步。1911年5月22日至6月9日期间,威尼斯霍乱疫情呈现每天确诊2~4人的发展趋势,在5月最后一个星期一度达到高峰。曼氏夫妇在威尼斯旅行的两周恰好见证了这段历史,而从托马斯·曼档案中的记载可以了解到作家有阅读德语媒体《新自由报》(Neue Freie Presse)的习惯,因此可推测《新自由报》是作家关注疫情新增病例与死亡人数的重要媒介。托马斯·曼将这些现实生活中真实发生的见闻写入小说,使主人公阿申巴赫通过德国媒体了解威尼斯当地疫情:“在德国报纸里却刊登一些疫病的流言,还举出了统计数据,[……]这就解释了德国人和奥地利人离开这里的理由。”值得注意的是,托马斯·曼还写到了其他国家的人在霍乱初期对疫情一无所知,“并未因此而感到不安”。

1911年5月22日至6月9日期间威尼斯霍乱确诊病例及死亡人数。横轴为日期,纵轴为人数。红色曲线表示在医院确诊的霍乱弧菌携带者病例,黄色曲线表示携带霍乱弧菌但并未由医院确诊者人数,黑色曲线表示霍乱感染者死亡病例。

随后作家又多次写到了威尼斯当地社会对霍乱疫情从上到下的隐瞒,无论是当地理发师对阿申巴赫欲说还休地泄露了秘密,还是阿申巴赫在除了德语之外的外文报纸中都找不到霍乱疫情爆发的消息,抑或威尼斯的商店老板反复强调消毒只是“一种过分的防范措施”,都足以表现此种态度。除了表现当地老百姓对疫情的漠然态度之外,托马斯·曼还不吝笔墨以写实的手法真实地揭露了在新增病例与死亡病例不断增加的时候,威尼斯当局仍然出于政治和经济考虑选择掩盖真相的种种做法:

六月初,医院的隔离病房里已经悄无声息地塞满了人,两所孤儿院也已经人满为患,而墓地圣迈克岛和城市之间的交通也繁忙起来,道路上整天熙熙攘攘,拥挤不堪。可威尼斯当局担心这件事情泄露后会使各种利益受到损害,比如影响到不久前在市政公园里开幕的图画展览会,考虑到会威胁到旅游产业,由此带来巨大的经济损失。因此,[……]当局采取保守秘密和否认事实的政策。

这段关于霍乱疫情的描写并非凭空虚构,可与诸多史实遥相呼应。1911年6月4日,意大利政府计划在罗马举行纪念意大利统一50周年的庆典,并要为维托里奥·埃马努埃莱二世国王(Re galantuomo II)的国家纪念碑揭幕("Monument to Vittorio Emanuele.The King's Unveiling" 5)。意大利政府深知,如果公开承认霍乱疫情则很难吸引世界各地的人前往罗马参加这一活动。因此,意大利政府从上到下都对疫情采取保守秘密的态度,时任意大利首相的乔利蒂(Giovanni Giolitti)命令威尼斯当地新闻界对霍乱问题保持沉默。在此背景下,威尼斯省长罗卡(Amadeo Nasalli Rocca)也在给内政部的信中要求新闻媒体不报导瘟疫相关的资讯,以避免这个令人担忧的信息使市民产生恐慌。。这与托马斯·曼在小说中所写的“当局采取保守秘密和否认事实的政策。而市民的恐惧也为这种保密提供了理由”又一次相互印证。意大利政府和威尼斯当局的隐瞒行为引起了威尼斯-威尼托医学会专家们的抗议,他们批评国家和地区行政部门的隐瞒行径,并要求开展卫生宣传运动,分发传单警告全市人民注意时下流行的霍乱的危险。然而,省长罗卡却下令夜间突击检查医学会委托的印刷厂,对总邮局和中央火车站进行了搜查,并没收其传单。6月1日,首相乔利蒂将抗议活动的领导人传唤到他的办公室,并威胁他们将受到高额罚款甚至监禁的惩罚。与此同时,时任卫生部长的乔尔达诺(Davide Giordano)在被训诫后辞去了职务。对于意大利政府的隐瞒行为,托马斯·曼在《死于威尼斯》中又一次以写实的笔触加以真实反映:“当局采取保守秘密和否认事实的政策。[……]威尼斯卫生部的长官对此义愤填膺,辞职以示抗议,他的位置被一个听话的人接替。”小说中这些描写与史实的高度重合使人不难推测,托马斯·曼曾经细致关注过威尼斯霍乱期间媒体对疫情的相关报导。作家以源于现实生活的真实事件作为创作素材,又用神话寓言式的笔触以威尼斯瘟疫横行期间的流行病社会心理为依托,提炼出一场超现实的极具艺术震撼力的人性悲剧。

在真实发生的霍乱史实之下,作家对瘟疫横行的威尼斯文学空间的建构更加立体,且真实地反映了1911年瘟疫背景下意大利社会上普遍存在的社会心理。此外,作家对小说主人公阿申巴赫的堕落行为及其背后的心理依据的深刻剖白,也表现出与流行病心理学动机的高度契合。

斯特朗(Philip Strong)曾经从社会学角度诠释“流行病心理”一语双关的特性:疫情条件下的社会心理本身与瘟疫一样具有可传播蔓延和造成重大社会影响的流行病学特征,而大规模流行病爆发的背后,同时也潜藏着普遍的社会心理学特征。霍乱爆发后,社会同时经历个人和集体的恐慌浪潮,随后爆发出一阵对疾病发生原因的解释和激烈的道德争论。小说中作家在第一次揭示霍乱真相时,对霍乱疫情的发生进行了溯源并将其源头锁定在了亚洲:

近几年来,亚细亚霍乱呈现出日益向四方蔓延的严重倾向。疫病发源于恒河三角洲闷热的沼泽地,并在杂物丛生、无法控制、没有人烟的一片恶臭环境中逐渐扩展,只有老虎蹲伏在密密麻麻的竹林里。后来瘟疫在整个印度流行,传播到中国、阿富汗和波斯,已经到达了莫斯科。正当欧洲惊恐万分,担心这个幽灵会涉足欧洲大陆时,它已经通过叙利亚商船偷偷地来了。

霍乱疫情起源于亚洲的说法并非无据可考。威尼斯省长罗卡在写给内政部卫生官员罗科·桑托利奎多(Rocco Santoricuardo)的信中曾提到,5月下旬的两个病例根据细菌学标准可被确认为亚洲霍乱的病例。然而托马斯·曼在此并未止步于史实,而是在小说中进一步对“源于亚洲的霍乱”的地理空间源头进行了想象。曼氏在小说中构建了一个带有强烈异域色彩的想象的东方空间,瘟疫在“闷热的沼泽”“杂物丛生”的“一片恶臭”的环境下滋生于人迹罕至的、“只有老虎蹲伏”的恒河三角洲,这与小说开篇诱发主人公赴威尼斯旅行冲动的地理环境描写遥相呼应。在故事开头,阿申巴赫产生了一种渴望旅行的冲动,甚至在幻觉中看到了后文所出现的亚细亚霍乱源头的想象景象:“一幅巨大的山水画,一片热带的沼泽在烟雾弥漫的天空之下延伸,雾气蒸腾,广袤无边”,“一片人迹罕至的原始荒野,到处都是泥泞的沼泽和死水”,“发出恶臭的绿色泉水上漂着奶白色、碗状的花朵”;托马斯·曼在这片想象的地理空间中表达了一种矛盾而暧昧的态度,一面是对神秘的、充满诱惑力的未知异域的渴望,一面又预感到了“危险的荒野”中“充满恶臭的气息”。这个不同寻常的地理风貌恰如作家在后文评价已感染瘟疫的威尼斯时所言,“一半是神话一半是陷阱”。这其中既体现了托马斯·曼对艺术中蕴含的引人走向迷醉的酒神精神的譬喻,又真实地反映了作家对作为瘟疫源头的“亚洲”进行的文学空间的生产:主人公阿申巴赫最初具有严谨、理智、有责任感、拥有自我约束力的日神精神,这被作家称为“欧洲人的精神”,而作家所想象出的亚洲的地理空间则体现着充满诱惑力的、非理性的、意乱情迷的酒神精神。在关于疾疫的叙事话语中,西方的身体和空间被假定成是洁净卫生的,而东方的、亚洲的身体和空间则被想象成不洁净的、危险的、脏乱而致病的。亚洲“作为被殖民的空间和人民意味着一个缺乏健康、纪律和文明的空间”,而威尼斯当地社会上因霍乱而出现的堕落和犯罪行为也被作家表述为“通常只有在这个国家的南方和某些东方国家中才经常出现”。托马斯·曼借威尼斯当地社会群众之口表达对东方文学地理空间的污名想象,使原本限定在东方空间的霍乱疫情传播并蔓延到他认为有着更严格道德与文明约束的欧洲。

阿诺德·勃克林《瘟疫》

而值得注意的是,“亚洲霍乱”从隐蔽幽微的萌芽发展到蔓延扩散,这一过程在小说中和主人公内心理性与激情的此消彼长保持同步。托马斯·曼的亲历见闻使他深刻认识到,威尼斯当局处理瘟疫时讳莫如深的态度及瘟疫的爆发造成了恶劣的社会影响。霍乱本身具有肮脏混乱的特质,它的传染性使它被赋予不同于其他疾病的污名,而它的源头“亚洲”在托马斯·曼作品语境中又蕴含着缺乏纪律和文明的内涵,这又使霍乱在背负了传染病污名之外又额外背负了一层社会道德负担。也正是这一点激发了托马斯·曼的创作灵感,让他在《死于威尼斯》中构筑了关于霍乱的超现实神话。霍乱疫情的出现使威尼斯当局感到蒙羞,因害怕家丑外扬而否认事实、保守秘密;在此社会环境压力之下的威尼斯市民假装瘟疫不存在,用自欺欺人的方式勉力维持日常生活的秩序。托马斯·曼在这些对社会的写实之中同时蕴含着对主人公隐匿在严谨、理性和自我约束力背后的激情和危险诱惑的隐喻:主人公对美少年的隐秘恋慕是他最开始不敢正视的“心病”,是他害怕泄露的秘密,其中蕴含着充满危险诱惑且又引人迷醉的激情,与他平日里勉力维持的严谨、理性、克制情感的一面背道而驰。这个情欲与危险并存的秘密和瘟疫一样被社会所排斥,面临着被赋予污名的命运;主人公以宵衣旰食的禁欲主义姿态勉力维持自己在市民社会的尊严和享誉盛名的作家身份,以理性、严谨、自我约束的表象压抑内心的非理性、冲动和激情,其情形也与威尼斯市民面对霍乱疫情时表现出的自欺欺人一样欲盖弥彰,无法长久藏匿他们已经“染病”的事实。瘟疫的发展与主人公内心激情的释放呈现出一种同步的趋势,等待着一触即发的契机,直至走向灾难性的悲剧结局。

“亚洲霍乱”及其所隐喻的危险和充满诱惑力的激情在小说中蔓延,同时,威尼斯当地社会非理性行为也以燎原之势蔓延开去。大规模流行病的爆发使恐惧的内涵发生了深刻的变化,其背后蕴含的社会心理学机制可以用“霍布斯恐惧”的经典假说作为譬喻。恐惧作为霍布斯政治哲学的基本内涵,是激情的一个重要表现,通常存在于人的自然状态中。人的自然状态是好斗和怕死这两种激情的矛盾结合,一方面有出于自我保护的目的而伤害他人的倾向,而另一方面人对死亡的恐惧又具有压倒一切的优先性。人对横死的恐惧是建立正义和秩序的基础,亦使人产生寻求和平的激情。这使人一面希望国家权力能够充分保护个体的生命权利,一面又希望能保留充分的个人自由。于是在理性诫条的指引下,人们甘愿放弃部分自然权利,通过订立契约创造一个使所有人都慑服其下的共同权威以维持和平。然而,当不寻常但持续的趋势或事件扰乱人们业已适应的、由契约缔造的日常生活秩序并且打乱人类业已形成的秩序行为时,这可能会引发两种截然不同的后果:一是人们共同合作解决问题,通过不断调动资源形成新的秩序;二是恐慌在社会群体中蔓延并扩大,扰乱日常生活,破坏人们对社会共同权威的信心。如果新的秩序没有形成,那么在第二种情况下,原始的、伤害他人的、放纵激情的非理性一面容易在危机中被唤起,使人还原到生命政治所关注的最为底层的生物性的状态。小说中,由于意大利当局试图隐瞒疫情真相,政府不仅未能成功引导民众共同解决问题,在疫情的特殊时期下形成新的社会秩序,反而因其不可靠的种种行为及其引发的灾难性后果而使民众对政府所代表的共同权威失去信心。须知在霍布斯政治哲学中,国家权力与个人自由之间的关系极其微妙。从根本上来说,民众服从国家权力是因为国家为个人的生命权利提供了保障,在稳定的政治秩序状态下,个人自由受到一定限制的同时,个体生命也得到了充分保护。人们为获得生命权利的保障愿意付出一定的自由为代价,也因此慑服于压抑人原始激情的社会契约。但如果在混乱的社会秩序之下人的基本生命权利已经得不到保障,民众便可能不再愿意慑服于政府与民众所订立的约束激情的契约,而是容易从心理和行为上都退行到最底层的生物性的生命状态,并产生某些反社会倾向:

上层的腐败及统治的不可靠,死神在城里到处游荡带来的紧急状态,使社会出现了道德败坏的现象,产生了鼓励令人厌恶的反社会的倾向,并以多种形式表现出来:放荡、猥亵的下流勾当、犯罪的行为也增多了。

瘟疫的爆发作为一种“不寻常的持续趋势”,扰乱了建立在人类对死亡恐惧基础上的日常生活秩序。产生于人们对死亡恐惧的人造“利维坦”——社会契约和理性戒条的威慑机制随之松弛。当威尼斯当地社会对意大利当局的权威失去信心后,原始的、放纵激情的一面在危机中被唤起。瘟疫横行的社会环境不仅促使威尼斯当地社会滋生出反社会心理,释放出原本束缚于日常社会秩序的激情去做放荡、猥亵、犯罪的“下流勾当”,这些社会上的非理性行为也同时具有可传播和蔓延的流行病学特征,对拥有文人敏感感受力的“艺术家”阿申巴赫来说具有深刻的感染力。在非理性行为蔓延传播的社会氛围下,托马斯·曼对阿申巴赫的描写更加凸显了他作为“艺术家”在面对智慧尊严和激情欲望之间的矛盾时内心的孱弱。托马斯·曼在《死于威尼斯》中对“艺术家”的本质进行了振聋发聩的反省——“艺术家”需要有爱的指引和配合才能有美的方向和归宿,但其所走的经由感官认识的美而通向精神的路,却又是一条通向醉意和欲望的路。因此艺术家通向审美之路极易受到放纵欲望的诱惑,在激情和欲望的引领下走上歧途。但值得注意的是,曼氏的艺术家主人公阿申巴赫虽在故事中表现出了释放激情的倾向,却并不代表他必然要走向纵情乃至毁灭。因此需探究触发主人公阿申巴赫悲剧的社会心理学动机和作家此种艺术安排背后的曲笔深心。

霍乱爆发之前,阿申巴赫对美少年塔齐奥的恋慕原本无法见容于当时的欧洲社会伦理,他只能将自身本能欲望所产生的隐秘心理升华为高尚的艺术审美,以自我防御的心理姿态将恋慕对象塔齐奥仅作为审美对象远观而不敢亵玩。而霍乱疫情爆发后,“霍布斯恐惧”威慑机制的失效为阿申巴赫内心久被压抑的非理性和激情获得释放提供了契机,原本不见容于社会公序良俗的激情冲破了日常的市民道德秩序,从主人公的潜意识跃到意识层面。疾病突然爆发使他在“心里怀着莫名其妙的恐惧”的同时“陷入狂热的兴奋中”。他的兴奋很大程度上来源于“霍布斯恐惧”的瓦解和由此释放出的不再受拘束的激情。对此,托马斯·曼在小说中深刻地揭示出了促成阿申巴赫精神堕落的这一问题根源。在日常社会秩序瓦解之时,阿申巴赫意识到“激情像罪恶一样,与既定秩序和千篇一律、平淡而舒适的生活不能共存:它欢迎一切削弱瓦解平庸社会结构的行为,它欢迎世界上的各种混乱和苦难,因为它确信能够从中获益”。在彻底陷入情网之前,阿申巴赫在内心曾有挣扎,考虑过把霍乱疫情的真相告知波兰一家人,让他心爱的人离开威尼斯。然而霍乱的爆发已打破了原有的社会秩序,使得怀揣着狂乱激情的主人公不甘心再次回到理智、清醒、勤劳和节制的状态中,而是在内心坚定了自己纵情的“信念”:

他的头脑中浮现出威尼斯疫病横行后的一片荒凉景象,这让他的心中燃起了一种无法理喻、不可名状的甜蜜希望。他刚才想到的那些点滴幸福怎么能与他的这些希望相提并论呢?对他来说,艺术和道德观念与一片混乱之下所得的好处相比,又算得了什么呢?

从托马斯·曼描写的瘟疫横行后的灾难性景象可以看出,疫情对社会秩序有着巨大的冲击力,极易激发人内心的末世情绪。阿申巴赫对塔齐奥的爱恋原本是压制在艺术活动范围内的有节制的激情,然而在真实发生的“一片混乱”面前,这种激情跳出了限定其活动范围的艺术话语的条件束缚,冲破市民道德的底线,与主人公随后经历的淫猥混乱的梦境在时间线上平行地引导着他内心的沦陷历程,“冲破了他心灵深处的防线,经过后又离开他,使他生活中的优雅文明成为一片废墟”。从梦中醒来的阿申巴赫并未恢复理智和清醒,而是在疫情肆虐的社会背景下继续强化自己内心的堕落,因为“他不再害怕其他人警惕的眼神,他们的猜疑对他来说已经不再重要”。“无论如何,他们正纷纷逃离,[……]城里几乎看不到外国人了”。“大家已经知道了事实的真相。尽管有关利益各方团结努力,仍然无法控制恐慌的情绪”。随着恐慌情绪的蔓延和扩大,就在社会契约和理性戒条失效之际,原始的、放纵激情的倾向在阿申巴赫心中被唤起,使他原本在正常社会秩序之下不敢想的大胆念头更加受到鼓舞:

着魔的阿申巴赫想,逃离或死亡会带走周围的每一个其他人,这样他就能够和这个美少年单独留在岛上——[……]傍晚,他可以不知廉耻地在死神出没的大街小巷里尾随着他。这种荒诞不经在他看来很有可能成为现实,道德律令此时已经被抛在脑后。

阿申巴赫放纵激情的设想看似荒诞不经,但在霍乱疫情所引发的社会秩序混乱、政府失去公信力、犯罪率显著提升的环境下,他的想法却有着坚实的社会心理依据。疫情成为主人公压抑已久的激情释放的出口,阿申巴赫从此开始正视自己心灵上的渴求,并为了心上人乔装打扮,尾随追踪塔齐奥“冒险深入到闹着疫病的曲折迷离的市中心”,最后甚至宁愿放弃智慧和尊严,彻底沉浸在内心世界的纵情状态之中。

电影《死于威尼斯》(1971)剧照

然而阿申巴赫在精神上的纵情并未使其走向肉体上的纵欲,而是使其直接走向了死亡。这是艺术源于现实又高于现实的地方,也正是托马斯·曼运笔高明之处。现实中的流行病症候进入小说之后所发生的这一重要变形,体现了小说文本超越流行病纪实的神话架构,反映了曼氏超越市民社会的道德藩篱对主人公精神世界产生的共情悲悯,还反映了作家超越现实社会的鄙俗人性对主人公进行的艺术升华。阿申巴赫的精神堕落不同于威尼斯社会底层民众的行为放纵,而是以其悲剧性的结局体现了艺术震撼人心的力量。作家在与《死于威尼斯》法译者谈及该作品时,曾将其与自己的旧作《托尼奥·克律格尔》(Tonio Kröger)相提并论,并称“《死于威尼斯》是另一部《托尼奥·克律格尔》,讲述的却是更高的生命层次,是一部更成熟的艺术品、一曲更圆满的乐章”。同为艺术家主人公的阿申巴赫与克律格尔一样有着不见容于欧洲道德礼法秩序的隐秘欲望,而在流行病心理的激发之下,阿申巴赫又让克律格尔懵懂的欲望在瘟疫环境中与霍乱一同生根发芽,蔓延传播,最后曝露于众,在灾难中与主人公具有艺术家特质的生命同归于尽。瘟疫与艺术的探讨交织在一起,再次体现出瘟疫超越现实的隐喻特征:在瘟疫环境下的阿申巴赫没有像威尼斯当地社会底层民众那样开启放荡堕落的纵欲生活,而是以克制肉欲的染“病”之身将自己的艺术家身份与病人身份共同进行到底。情的痴迷没有获得肉体满足,而是止于死亡,恰因为此,主人公堕落的内心才获得超脱尘世的救赎。托马斯·曼对主人公死亡场景的神话建构反映了艺术在作家心中超脱于现实的高尚品质——在精神尊严和身体肉欲之间的尖锐矛盾无法化解之时,唯有死亡使主人公摆脱身心疾疫困囿,在艺术世界中升华,重归于精神纯净。

托马斯·曼的中篇小说《死于威尼斯》构筑了一个复杂的文学空间,其中威尼斯霍乱以其现实主义的意义构成了小说结构的重要组成部分。作家对1911年威尼斯霍乱的亲历见闻是作家书写《死于威尼斯》这则超现实神话的史实基础。托马斯·曼以自然主义的手法写实地反映了威尼斯霍乱爆发初期当地的社会面貌和意大利政府对疫情真相的隐瞒,这与后文描写主人公的精神堕落和肉体毁灭有着密切的联系。在霍乱疫情真实发生的社会历史背景下,曼氏深刻地剖析了瘟疫背后的社会心理,以想象的手法构筑了一个充满危险诱惑的“亚洲霍乱源头”,又在小说中反映了由于威尼斯当局隐瞒疫情而引发的社会堕落心理及其蔓延和传播,入木三分地刻画了主人公阿申巴赫在瘟疫横行的社会环境下的隐秘心理,以及他在“流行病心理”驱使下义无反顾、不可挽回的堕落过程。曼氏的霍乱神话以其取材于现实而高于现实的艺术架构既为主人公赋予了滋生于瘟疫环境的流行病心理,同时又在其内心堕落之际用悲剧结局解脱其肉体,拯救其灵魂,使艺术家身份重归高尚,也使艺术重获尊严。作家让瘟疫及其引发的“流行病心理”与酒神狄奥尼索斯迷醉、狂热、放纵激情的原始生命状态在主人公心中的觉醒过程同步发生,将现实的笔触与神话意象相互交织,将瘟疫的隐匿、蔓延、爆发与形成灾难的过程隐喻性地贯穿于主人公怯情、觉情、纵情并最终走向死亡之路,实现了神话与现实的戏剧化结合。

远思,北京大学文学博士,南开大学讲师,主要从事德语近现代文学、中德比较文学研究。