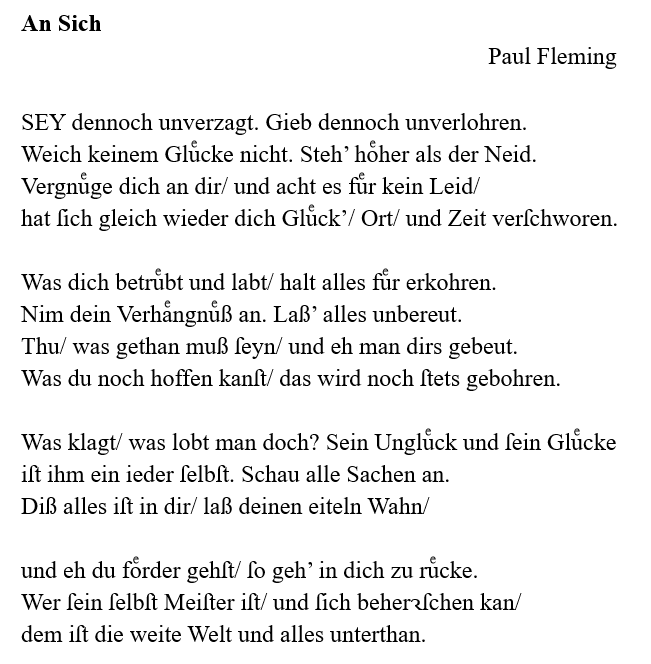

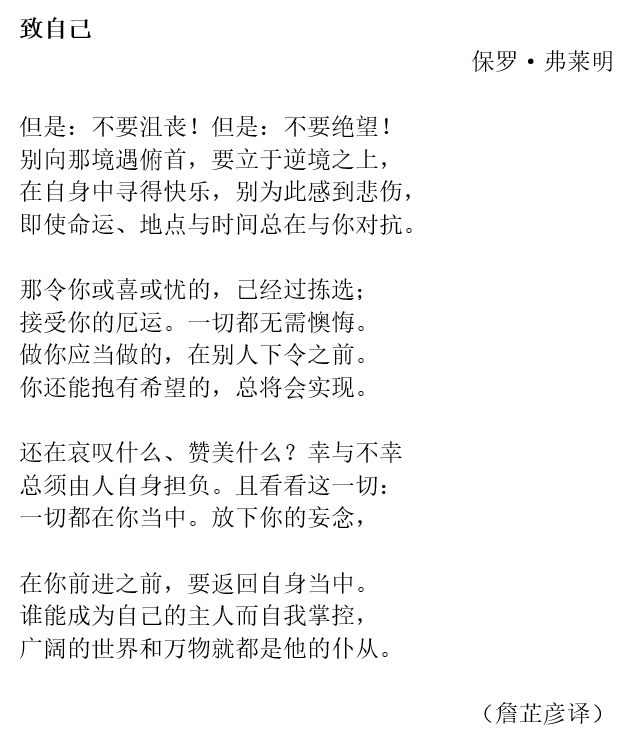

诵诗 | 保罗·弗莱明《致自己》

保罗·弗莱明(Paul Fleming,1609-1640),德国巴洛克时期诗人,生于萨克森的哈滕施坦,父亲是一位路德宗的牧师。曾于圣托马斯学校、莱比锡大学学习,1633年起随荷尔斯泰因-戈托普公爵腓特烈三世的商贸使团出访波斯,1639年返回后不久在莱顿大学获得医学博士学位,最后在汉堡去世。弗莱明的诗歌创作受到马丁·奥皮茨诗学主张的影响,同时在一定程度上摆脱了巴洛克诗歌的修辞程式,不仅受到同时代人的推崇,而且即使在歌德时代的文学范式下也受到了关注和认可。他的德语诗歌多是在他身后由友人整理出版的。本诗可能作于弗莱明随使团行至莫斯科期间,最早收录于1642年出版的《保罗·弗莱明博士德语诗集》(D. Paul Flemings Teütsche Poemata)中,是集中体现弗莱明新斯多葛主义思想的诗作,主张人们在直面命运沉浮的同时,可以并且有责任积极地掌握自己的生活。

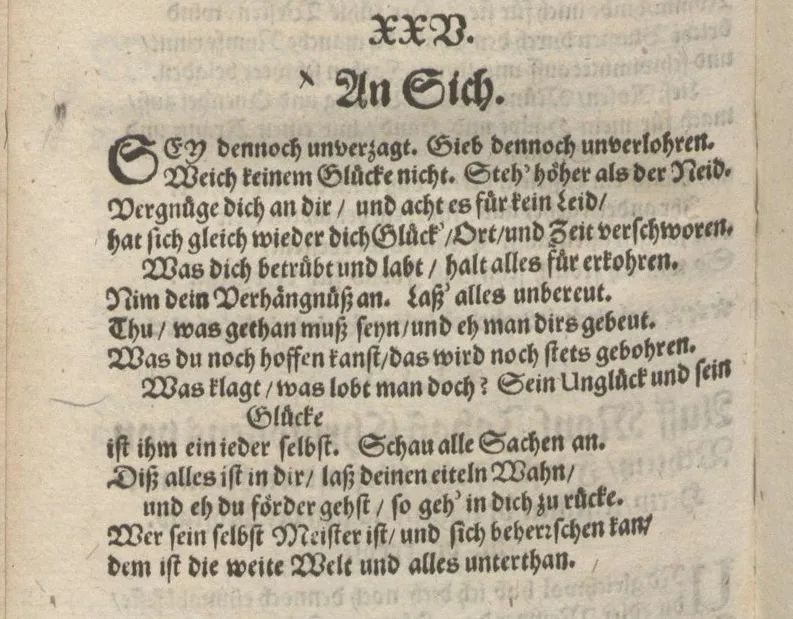

An Sich. 出自:Fleming, Paul: Teütsche Poemata. Lübeck, [1642]

左右滑动查看中德文诗文

对于标题的翻译,有必要先做些解释。德语中的an sich既可如现行译法表示“致自己”,也可参照康德“自在之物”(das Ding an sich)概念,表示“本身如此”之意。译者能力所限,无法同时传达出二重含义,权且直译为“致自己”,也与巴洛克时期常见的诗歌标题“致某人”有所呼应。

弗莱明画像(铜版画)

体裁上,本诗是德国巴洛克时期常见的亚历山大体十四行诗,由两个四行诗节、两个三行诗节构成,采用六音步抑扬格写作,第三个音步后要求的一个停顿(Zäsur)为正、反、合题的对照提供了空间。首行诗句以两个带有“但是”(dennoch)的命令句开头,dennoch一词重复出现,且分别是诗句前半段和后半段的第一个重音,是诗歌着重强调的词。这一缺乏语境的让步预设了一个本应令人沮丧和绝望的艰难处境,但诗歌告诫道:尽管如此,也不要沮丧、不要绝望。第一个四行诗节接下来的部分继续了这种告诫和鼓舞的语调:即使时运不济,也不应该忘记生活中种种值得为之高兴的部分,不要屈服于当下不幸的处境。“命运、地点与时间”对人的暗中反对可能指向的最终结果便是死亡,而向自己寻求快乐的做法暗合了巴洛克时期常见的“把握时日”(carpe diem)的主题。

第二个四行诗节中,前两行指出人所经历的一切,无论好坏,都是注定的,因此不必为之后悔,这种将困境视为注定的语调似乎与首节有所不同。然而,第7行在格律上产生了一个例外:诗行形式上,该行在亚历山大体所规定的每行第6个音节的停顿之外又增加了一个停顿;音步上,重读的Thu打破了亚历山大体以抑扬格写作的要求,格律上的破例使得本句所发出的命令格外显眼。接受注定的命运而不必懊悔因此并不意味着人面对厄运的消极态度,人仍然应当“做你应做的,在别人下令之前”。即使命运已经注定,但人们仍然应该为自己的生活做些什么,并对可能发生的事情心怀希望。

既然如此,“还在哀叹什么、赞美什么?”,因为各人有各自的福祸吉凶,一切可能性都集中在人自己身上,因此人仍然可以并且应当积极地掌控自己的生活。最后两句诗由于格律上的安排自行构成了一个重读音节结尾的对句,显得铿锵有力:“谁能成为自己的主人而自我掌控,/广阔的世界和万物就都听命于他。”这组对句重申并强化了先前的观点:人能由这种自我掌控获得强大的力量。

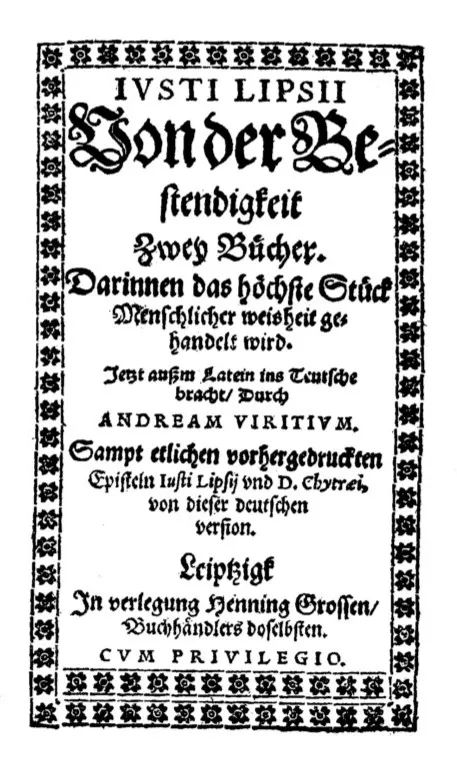

命运的必然与人身上无限的可能性看似矛盾地结合到了一起,然而忍受命运同样是“掌控生活”的一部分。诗中体现的对命运的忍耐和个人对自己生活的责任,都是当时盛行的新斯多葛主义的重要观点。这一思潮的代表人物利普修斯(Justus Lipsius, 1547-1606)以其著作《论坚忍》(De Constantia)较为全面地阐释了新斯多葛主义思想,此书写就之时,荷兰战争不断、时事艰难,而关于不幸的原因、意义及如何应对,这些问题已经由古代以塞涅卡、爱比克泰德等为代表的斯多葛学派给出了很好的回答,利普修斯想要向时人介绍这些观点,但加入了基督教因素,故为“新”。在本书开头,“我”即书中的利普修斯不堪忍受荷兰的战火,决定逃离荷兰,得知这一计划的朋友朗吉乌斯质问道:“你要离开你的祖国。但请认真告诉我:当你离开它时,你也能离开你自己吗?”利普修斯借此表明,人只能在表面上远离苦难的来源,但无论人走到哪里,不和谐的心灵还是会与自己争斗,因此真正的内心和平和宁静只有靠坚忍来寻得。所谓坚忍是一种正确的、不可动摇的精神力量,不会被任何额外的或偶然的东西所影响或颠覆,它源于耐心与对情感的抑制,即人自愿地、毫无怨言地忍受自己身上所发生的一切事情,但这种忍耐不是消极的,人所经历的这些苦难是一种考验,人在承担这些苦难的过程中具备了示范意义。因此,在接受命运的同时,人也应当肩负起某种责任,积极地掌控自己的生活。这种强调忍耐、职责、美德与义务的思想,在政治外交领域体现为对永恒权力的无条件肯定,为后来的绝对君主制和市民社会的精神奠定了基础。

《论坚忍》1601年德文译本封面

旅行占据了弗莱明人生中的巨大篇幅。1633年起他成为荷尔施泰因大公弗里德里希三世派遣的使团的成员,这支使团经莫斯科赴波斯,目的是促进该路段的丝绸贸易。弗莱明在使团中原本担任的是宫廷诗人的角色,即写诗纪念旅途中的种种事件,但旅途中的困苦逐渐消磨了他启程前所怀有的希望,他曾因使团需要独自逗留诺夫哥罗德五个月,这段孤身处于异国的时光或许也激发了他对于利普修斯所论述的旅行之徒劳的共鸣,并促使他向内寻找内心的平静。有研究将弗莱明视为歌德“体验诗”的先驱,从这首诗中或许也能看出弗莱明个人经历对他的诗歌与思想所产生的影响,本诗中不用寓像,不强求诗句中的正、反、合题,似乎也与常见的巴洛克风格有所不同。然而,遍布全诗的抽象词汇和命令式仍然显示出巴洛克时期教育诗传统的深厚影响。不过,文学范式的不同无碍于今人感受诗句中所蕴含的力量,并与之产生共鸣。

詹芷彦,北京大学德语系2022级硕士研究生,研究兴趣为近代早期德语文学。