张黎 | 表现主义的社会批判倾向

本文原载于《外国文学评论》2002年第4期,感谢作者张黎老师和《外国文学评论》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

内容提要 德国表现主义作家都是对社会问题感觉极为敏锐的人,具有强烈匡正时弊的意识。他们反对“为艺术而艺术”,倡导艺术为人生的社会功能,主张艺术家充当被侮辱、被损害的人群的代言人和保护者,以变革和改善世界为己任。虽然他们尚不清楚世界应变成什么样,但这种倾向性却为德国文学带来一种新质,并对后世作家、艺术家产生了广泛、持久的影响。本文从社会批判倾向的角度,概括描述了德国表现主义文学的重要特征。

关键词 表现主义 行动主义 社会批判

德国文学史家弗利茨·马蒂尼在他那篇《表现主义作为文学运动》的论文一开头便指出,表现主义作为一种精神运动,不只表现在绘画艺术和文学中,它作为一种世界危机的征兆和表现,遍及宗教、哲学、政治、社会生活等各种领域,而世纪之交便已酝酿成熟的各种精神、艺术思潮,恰恰在表现主义运动中汇合一处,因此,任何单纯从艺术角度考察表现主义运动,忽视思想政治倾向的做法,都是不得要领的。表现主义那一代年轻作家们,不同于盖奥尔格、霍夫曼斯塔尔、里尔克等前辈,他们都是对社会问题感觉极为敏锐的人,像德国文学史上启蒙运动、狂飙与突进、青年德意志派和自然主义运动中的作家一样,具有强烈匡正时弊的意识,他们对表面看来似乎不可动摇的一切现存事物都持怀疑态度。他们要求文学表达新思想、新内容,艺术上创造新形式、新语言,他们强调按照自己的生活感受和经历表达一切,不拘泥于用现成的表达方式表现他们在现实中感受到的恐怖、痛苦、不满、渴望、梦想等等。他们面对各种社会矛盾,不再采用精雕细刻的现实主义手法表达内心冲突,不再强调对描写对象进行扣人心弦的分析和缜密充分的揭示,而是强调以鲜明的倾向性和浓郁的主观色彩表达他们的社会批判性。如德国文学史家维尔纳·密滕茨威所说:“和谐与细腻的时代已经过去,诗歌开始呐喊。”

这种呐喊的表现主义运动,十分蔑视新浪漫派和印象主义那种唯美主义和为艺术而艺术的倾向。他们蔑视和反对唯美主义,主要表现为执意倡导艺术的社会功能。在他们看来,文学和艺术首先不应该强调深奥的特性,不应该强调自身的至高无上,它们应该是伦理的乃至政治性的 “行动”。作家最要紧的任务是变革和改善世界,充当被侮辱、被损害的人群的代言人和保卫者,帮助他们克服灾难和痛苦。从这个意义来说,路德维希·鲁比纳在1917年5月发表的《时代回声》一文,鲜明地表达了表现主义共同的艺术观:“不要为艺术而艺术,而要为人而人。”这种 “为人生” 的艺术观,一方面使自己同唯美主义艺术观划清了界限,另一方面也表达了表现主义文学运动强烈要求贴近生活的愿望和政治化倾向。虽然他们并不清楚应该让世界变成什么模样,但这种倾向性却赋予当时的文学一种全新的稚拙而粗犷的色彩。这种艺术表达方式在作家中产生了振聋发聩的作用,对后世德国文学产生了持久影响,所以文学史家们称表现主义运动是一场 “文学革命”。

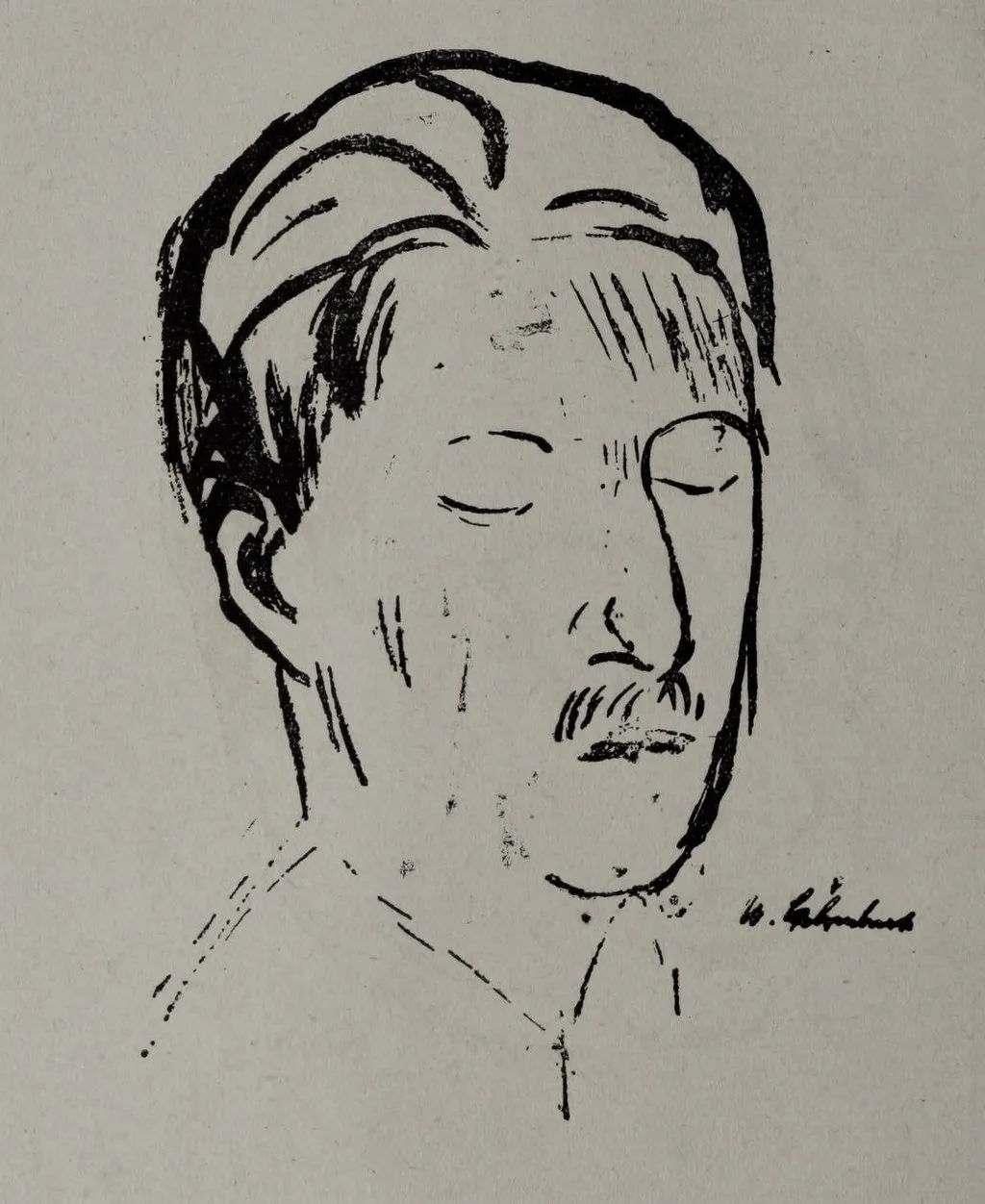

路德维希·鲁比纳素描,Wilhelm Lehmbruck绘

表现主义文学的政治化倾向,在 “行动主义” 这个口号中表现得最为明显。“行动主义” (Aktivismus) 是库尔特·希勒在1915年出版的第一本《目标》年鉴中提出来的,因此他被称为 “行动主义” 的奠基人。早在组织 “新俱乐部” 时,他就反对诗人写抒情诗,而主张用论战性和讽刺性文字作为战斗工具来影响公众舆论;反对诗人作唯美主义者,而主张诗人作伦理主义者;他甚至主张诗人要同那些回避政治倾向的 “写诗的匠人” 绝裂。不过,第一个提出 “行动主义”宣言的却是亨利希·曼。他在1910年发表在阿尔弗雷德·凯尔主编的《潘》杂志上的《精神与行动》一文中,首次阐述了行动主义的要旨。他以法国大革命为例论证了语言的力量、诗人的政治任务和文学家在人类文明中的意义。他提出文学家应该用精神与行动的统一、语言与行动的一致来反对唯美主义,充当革命的士兵。亨利希·曼是表现主义文学运动中的年长者,被年轻作家们尊称为表现主义运动的先驱。他在那部社会批判小说《臣仆》中,仍采用现实主义手法,以辛辣的讽刺笔调描写了赫斯林这个人物往上爬的历程,深刻揭示了帝国主义时期德国资产阶级的发家史。赫斯林为 “出人头地” 而“奋斗” 的经历,象征性地体现了威廉帝国时代德国资产阶级的追求。他击败老布克的过程,体现了德国帝国主义排除德国自由主义和民主传统的勃勃野心。作者以拿破仑·费舍尔同赫斯林的勾结表现了社会民主主义运动的堕落。小说结尾时,赫斯林面临一场暴风雨,这虽是自然现象,却也象征性地预示了帝国主义即将崩溃的现实。马耶尔教授称《臣仆》是一个既批判皇上又批判资产阶级的 “合成物”。这种双重批判倾向,代表了早期表现主义文学的突出特点。

表现主义文学的社会批判倾向是鲜明的,但作家们的表达方式却有着很大差别。剧作家卡尔·施特恩海姆的连续剧《资产阶级的英雄生活》(包括《裤子》、《势力小人》和《1913年》),是描写威廉帝国时代最为尖锐的社会批判喜剧,它描写了一个小市民家庭跻身大资产阶级和贵族行列后的沾沾自喜和最后灭亡的命运。作者给这个家庭取名为 “马斯凯”,即 “假面具” 的意思。马斯凯家族的崛起和衰落,正是德国资产阶级崛起与衰落的艺术表现。《1913年》中有一句台词:“一种体制一旦达到高峰,变革的可能性就在眼前,”这句话象征性地表现了这个家族势力的必然衰落,同时也预示着德国资本主义制度即将走向末日的趋势。这一组喜剧给施特恩海姆带来了 “现代莫里哀” 的声誉。施特恩海姆的这些剧作,像亨利希·曼的小说一样,都是把社会问题作为故事的主线,艺术上采用讽刺手法,揭示了资产阶级的发家史,而不像当时多数作家那样,作品中充满着愤怒激情。莱昂哈德·弗兰克的小说也像亨利希·曼、施特恩海姆的作品一样,在艺术方面大体上属于同一种批判现实主义的类型。

对于大多数年轻作家来说,文学的社会批判倾向主要表现为充满痛苦的哀怨、充满激情的呐喊和愤怒的控诉。作家们往往借助被折磨、被排挤、被损害、被侮辱的人物形象,来表达他们所体验的那种令人无法忍受的社会状况。其中,一些剧作家常常借助父与子的对立来表现他们所感受到的这些社会矛盾,于是父与子的冲突,也就成了表现主义文学运动的一个基本主题。这说明在德意志帝国的家庭中,封建家长制是相当可怕的,父亲对于儿子往往扮演着暴君的角色。这在亨利希·曼的《臣仆》中也有出色的描写。所不同的是赫斯林继承父亲的衣钵成了新的暴君,而年轻一代的表现主义者则描写了父辈的叛逆者。这一主题在德国文学史上曾经屡见不鲜。在1789年以前的德国 “狂飙与突进” 运动中,作家们就描写过市民阶级的青年反对父辈家长制统治势力的反叛活动。最有代表性的是席勒早年的剧本《强盗》和《阴谋与爱情》。19世纪剧作家弗里德里希·赫贝尔在他的剧本《玛丽娅·玛格达蕾娜》中,描写了父母之命为青年人的爱情所酿成的痛苦和悲剧,父亲成了作家声讨的对象。

《臣仆》初版封面(1918年,库尔特·沃尔夫出版社)

在表现主义戏剧中,描写这一主题最具代表性的作品是瓦尔特·哈森克雷沃的《儿子》(1914)。这是一出用散文和无韵诗体写成的作品,语言充满激情,人物则全部类型化为 “父亲”、 “儿子”、 “朋友”、 “家庭教师” 等,而没有具体姓名。剧中的 “父亲”体现了旧的生存方式, “儿子” 在 “朋友”帮助下加入了一个青年组织,声言 “反对父亲的斗争,像100年前反对大公一样”。“朋友” 借给他一支手枪,让他去杀死 “父亲”。在父子矛盾极为尖锐的情况下, “父亲” 中风而死。杀父当然不是最终解决办法,它只是表达了这一代人的愤怒。在 “儿子” 看来,他的全部生活正在被 “父亲” 所规定的那种生存方式所窒息,他要冲破那种无情控制着他的生存方式。他的反抗表现为拒绝按照现存社会承认的方式过屈辱生活,取得已所不欲的成功。解决这种矛盾的惟一办法,就是为自我发展寻找新的可能性。这种觉醒、叛逆、寻找新的出路,是表现主义的一个重要内容,是涌动在那一代青年中的一股有力的思潮。

瓦尔特·哈森克雷沃

描写父与子冲突这一主题的作品,还有莱因哈德·佐尔格的剧本《乞丐》(1912)、阿诺德·布罗农的剧本《弑父》(1915)等。而最具有代表性的,则是卡夫卡的《致父亲》那封长信。如果说在卡夫卡的《判决》中,儿子摄于父亲的淫威不得不用死来解脱自己的话,那么在《致父亲》中,儿子则愤怒地指斥父亲为 “暴君”。卡夫卡的长信所反映的父子矛盾,已经远远超出了家庭范围,我国学者叶廷芳同志对卡夫卡这封信的评论,恰如其分地指出了这封信更为广泛的意义:

这封 “致父亲” 的信,不过是卡夫卡的一种 “典型化” 手法,用他的父亲做“模特儿” 来刻画 “一切暴君所具有的那种神秘莫测的特征” 罢了。因此这个家庭的小暴君,可以看作奥匈帝国那些大暴君的缩影。因为 “小暴君” 本来就是按照 “大暴君” 的模子 “塑造” 出来的,才使他具有了 “大暴君” 的一切特征。现在, “小暴君” 又要按照代代相传的模子来塑造自己的儿子,不料却偏偏遭到这位儿子的拒绝。

卡夫卡在家庭中感受到的这种违反人性的压抑,是很有代表性的,它不仅表现在家庭生活中,表现在父子关系中,也表现在学校生活和师生关系中。亨利希·曼在他的《垃圾教授》、莱昂哈德·弗兰克在他的《群盗》等小说中,以讽刺的笔调描写了 “暴君” 式的教师对青少年天性和创造才能的压制和扼杀以及由此而引起的带有无政府主义色彩的反叛。家庭和学校都成了社会的缩影。父子冲突、师生冲突是社会上两代人之间矛盾的表现,是社会危机的一种表现形式。由于这种矛盾发生得相当广泛,因而在青年中引起了颇具时代特征的叛逆运动。

诗人盖奥尔格·海姆少年时代就与充当普鲁士法官的父亲发生龃龉,后来又遭到学校开除,他在现实生活中的遭遇,造就了他的叛逆精神。他常以丹东自况,觉得自己头上如果缺了一顶 “雅各宾党人小帽”,简直不可思议。正是这种精神状态,使他在人生态度和文学趣味方面更倾向于英国文学中的济慈、雪莱,法国文学中的波德莱尔、魏尔仑、兰波,德国文学中的克莱斯特、毕希纳、格拉贝等人。海姆视他们为自己人生和文学创作的榜样。遗憾的是他1912年冬天在哈威尔河上溜冰时,因救人而溺水身亡,年仅22岁,身后留下《永恒的一天》和《生活的阴影》两部诗集。海姆是柏林最早的表现主义团体 “新俱乐部” 的成员。该团体的组织者库尔特·希勒称他是那个时代诗人中最具有爆破力的愤怒诗人,说他把世界上的一切都视为冷酷无情的、滑稽可笑的、荒诞不经的;他称海姆是 “德国的波德莱尔”,说他擅于描写那些明白无误的令人恐怖的事情,描写死亡,描写三维现实中的乌烟瘴气。

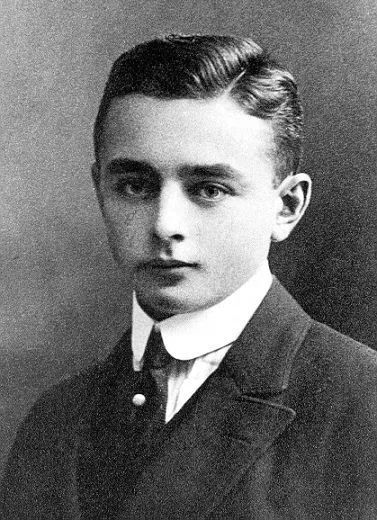

盖奥尔格·海姆

另一位早期表现主义女诗人埃尔赛·拉斯克-舒勒尔,也像海姆一样,在诗歌题材方面显露出同里尔克、霍夫曼斯塔尔有某些继承关系。她在早期诗集《冥河》(1902)、《第七 天》(1905) 和《希伯莱歌谣集》(1913)中,表现了力图冲破人类在爱情和友谊中的异化状态的渴望。与里尔克、霍夫曼斯塔尔不同的是,她在诗歌的结构和语言方面表现了更强的冲击力和概括力,她把他们那种哀歌式的危机意识和时代末日意识更为极端化地表现成一种 “世界末日”。这是早期表现主义诗歌一个最为典型的主题,它表达了那一代诗人面对威廉帝国现实的一种总体感受。因此,雅各布·范·霍迪斯那首以《世界末日》为标题的诗于1911年在《行动》杂志上一发表,便被那一代叛逆的青年传颂一时,成了早期表现主义诗歌的经典性作品:

帽子从市民尖尖的头上飞掉,

四面八方回响着呐喊。

泥瓦匠坠下屋顶,摔成两半,

人们读到,海岸边正在涨潮。

暴风雨来了,狂怒的海水奔腾着

涌向大地,要冲毁牢固的堤岸。

多数人都患了流感,

火车从桥上坠落。

埃尔赛·拉斯克-舒勒尔

从这首诗的形式、格律来看,它是相当传统的;它的新颖和令人惊异之处在于,作者对种种生活意象进行随意排列,产生了一种抽象派拼贴画的效果。每一行诗描写一个画面,每一个画面表面看来都似乎毫无意义且散乱无序,甚至有一种怪诞的效果。总体上来看,它却表现了现实的极端混乱和危机。诗人在结构上采用 “共时性” 原则,把互不相干的画面联缀在一起,为表现主义诗歌的结构原则树立了一个样板。这首诗在今天看来很一般,但它表达的那种生活感受,在当时却引起了整个一代人的共鸣。50年代,当贝歇尔回忆这首诗当年所产生的效果时,写下了这样一段话:

这两段诗,啊,这八行诗,似乎把我们变成了另外的人,似乎把我们从麻木不仁的资产阶级世界里高高举了起来,我们蔑视这个世界,却又不知道如何摆脱这个世界。这八行诗引诱着我们……我们唱着它,我们嘴里哼着它……我们带着这八行诗进教堂,我们坐在那里悄悄地吟诵它,我们骑车时也带着它。在大街上,我们互相喊着它,像呼口号一样……通过这八行诗,我们变了,被改变了,更有甚者,这个麻木不仁的世界,突然间成了可以被我们征服和战胜的世界。从前我们感到害怕甚至恐惧的一切,失掉了对我们的任何影响。我们感到自己像新人……一个新世界就要从我们开始……

这首诗对于今天的读者,大概不会再产生这样的效果。这说明,有些文学作品一旦离开它产生的时代,我们便往往很难对它做出恰当的判断。同样是关于 “世界末日” 的生活感受,在不同诗人的作品中表现也是不同的:在盖奥尔格·特拉克尔的诗里表现为绝望和悲哀,在高特弗利特·贝恩的诗如《男人和女人穿过癌症病房》里则表现为对人体腐败的冷漠观察,而在库尔特·海尼凯的诗里,则表现为一种强烈的听天由命和深刻的无望,在《画》一诗中,他甚至喊出了“啊,弟兄们!我要毁灭!” 的哀怨。弗兰茨·威尔弗在诗中则把这种极端悲观主义情绪的根源归结为 “我们大家在世界上都是陌生人”,因此,世界上的一切,都不再具有保留价值。总之,现实的矛盾、混乱、危机,资本主义社会的没落倾向,被诗人们以极端化的方式表现为 “世界末日”。这是到那时为止的资产阶级文学不曾有过的一种倾向。恰恰是诗歌内容的这种倾向,构成了表现主义诗歌特有的新质。不过,这种听天由命的情绪,作为一种社会批判倾向,也只是表现主义诗歌的一个方面。

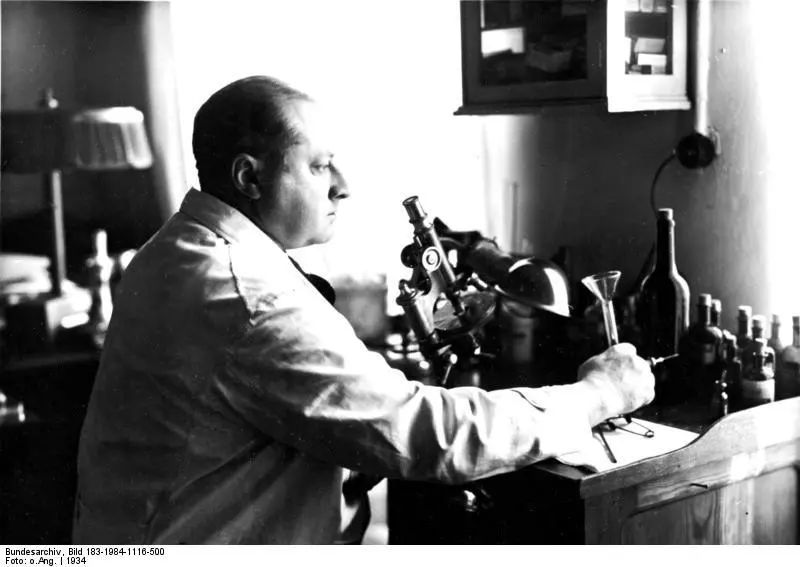

高特弗利特·贝恩

在另外一些诗人,如贝歇尔、鲁道尔夫·莱昂哈德的作品中,社会批判倾向要鲜明强烈得多。尽管他们的作品中也充满了纷乱和衰落的意境,但诗人们不再表现绝望和哀怨,而是更多地表现对资本主义现实的控诉、挑战,表现新人的觉醒,表现对社会主义的渴望,因此, “觉醒” 和 “正义” 也像“人性” 和 “爱” 一样,成了表现主义文学最为关注的主题。在贝歇尔的《没落与胜利》诗集中,他把 “世界末日” 的感受同时表现为对资本主义世界没落的愤怒声讨和对美好未来的渴望。为此他在《准备》一诗中表示:“我学习,我准备,我锻炼自己。”莱昂哈德则用对 “人性”、“爱” 和 “正义”的热情呼唤对抗那个敌视人性的时代。他在《未来革命的序幕》一诗中写道:“我们悲叹,如同我们心中的人性在呐喊。我们欢呼:人性!爱!和那个令人恐怖的词:正义!”尽管这种倾向在许多表现主义诗人作品中还是模糊的,甚至是矛盾的,但它却预示了许多诗人后来的发展方向。由于这些诗人的反唯美主义倾向较为明显,属于盖奥尔格社团的文学史教授弗里德里希·宫道尔夫曾以极其蔑视的口吻称之为 “夸夸其谈的教书匠、精神错乱的传教士、吹牛撒谎的骗子手”。这也从反面印证了他们的叛逆精神。

还有一些诗人把 “世界末日” 的感受,表现为对技术、工业的批判。卡尔·欧顿在他的诗歌里把一切与技术、机器、工厂有关的事物统称之为应该彻底毁掉的、该死的、恶魔般的发明。他在《一座马丁炉》一诗中称:

机器:我们何等痛恨这个野兽,

这个冷酷的铁制杀人机器。

打倒技术!打倒机器!

我们不要再看见你们那该死的,恶魔般的发明,

你们的电、煤气、酸、齿轮和蓄电池!

欧顿的诗深刻反映了资本主义制度的异化问题:人成了产品的奴隶,人只有在生产之外才是人。在欧顿的意识中,异化的因果关系被颠倒了,他把异化的原因归咎于机器、技术,因此他总是用一种抽象的人类激情表达克服异化的理想。恰恰是这个主题,表明表现主义文学运动同当时的工人运动是没有联系的,因此他们所呼唤的人的觉醒,在很大程度上仍是一种幻想。

与技术、工业相联系的,是自然主义以后,大城市再一次成了文学的表现对象。而且,一种 “大城市诗歌” 也随之形成。大城市在贝歇尔的诗里是些在黑暗时代陷入绝望的痛苦的城市,在海姆笔下是 “城市的恶魔”。阿尔弗雷德·利希滕施坦描绘了世界级大都会里纷乱的日常生活场景;保尔·策兰则描写了城市无产者和鲁尔工业区;在雷内·施克莱的眼睛里,大城市是未来权力斗争的重要场所。多数表现主义诗人则表达了对大城市里的乞丐、妓女等被侮辱、被损害的人群的同情和怜悯。这种倾向显然是受了俄国小说家陀思妥耶夫斯基的影响。

由于表现主义文学运动脱离当时的革命工人运动,所以他们的社会批判倾向必然带有一定的局限性。他们对皇上、对资产阶级的批判,必然带有理想主义和无政府主义色彩。当然,不可忽视的是,他们的社会批判倾向也表达了一种对新的人类社会关系的向往。他们在否定大资产阶级、批判资本主义制度的同时,却未能达到同资产阶级彻底决裂的程度。正如汉斯·马耶尔教授所说:“1910年的年轻表现主义者们尚停留在资产阶级子孙的地步。他们距离过渡到一个陌生阶级的立场尚远。时局是令人失望的。”因此,表现主义者想象中的未来的新人的形成,只能是一种内心转变的结果。诚如密滕茨威所说:“固然他们要放弃许多资产阶级的习惯和阶级偏见,但却不能达到一种新的阶级立场。”这样,“转变” 就成了全体表现主义者的一个中心范畴。尽管这种转变的思想具有社会批判和人道主义含义,却仍不免是一种幻想,因此,托尔斯泰的 “非暴力” 思想在表现主义者中间是颇有市场的。他们所鼓吹的 “觉醒”、“新人”、“新世界”乃至 “革命”,都带有这种非暴力的乌托邦倾向。大多数鼓吹革命的诗人对革命的内容,对如何摧毁旧世界、建立新世界都还不甚了解,他们的想法都还是模糊的乌托邦观念。革命往往被描写成扫荡旧世界、带来新世界的暴风雨,革命的过程完全停留在口头上,缺乏任何具体的政治设想。正如恩斯特·威廉·洛茨在《青春的觉醒》一诗中说的那样:“从我们的头脑里涌现出光明的新世界。”相反,在贝歇尔的《咳,站起来》一诗中,诗人对革命的认识要具体得多,他把革命行动理解为士兵抛掉武器,工人放弃劳动,公开拒绝承认一切剥削者、暴君和老板。对于许多表现主义诗人来说,革命和觉醒只不过是一种追求,或是对 “四海之内皆兄弟” 的热切愿望。这一点在第一次世界大战爆发后表现得尤其明显。

恩斯特·威廉·洛茨

虽然表现主义没有明确的革命主张,但它毕竟展现了对未来世界大变革的预感和期望。而这种社会性的激情是值得重视和肯定的。这就是我们特别强调表现主义文学的社会批判倾向,指出不能单纯从艺术形式角度判断表现主义文学的重要原因。表现主义诗歌中那种面对资本主义制度所发出的愤怒的呐喊,绝不只是针对已经僵化的艺术形式而发的,它主要针对的是资本主义社会中那种已经过时的人类生存方式,包括人与人之间的关系。表现主义作为一股文艺思潮,其本质不是什么敌视现实,不是单纯对传统文学的挑战、对句子结构的破坏或漫无边际的比喻等等,因为这些恰恰是表现主义所反对的那种所谓深奥的诗风。单纯从美学角度是无法理解表现主义的,诚如赫尔曼·凯泽所说:

并非艺术特性是表现主义的主要标志,表现主义的主要标志是它的激情,这种激情只有通过对我们的现实进行清醒的社会批判,才能平静下来。

人们应该避免贬低这种表现主义,我再重复一遍,它是不会从我们走过的道路上被抹杀掉的。

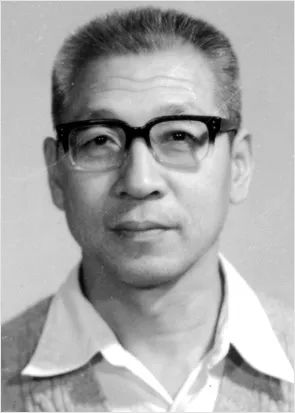

张黎,1933年生,1954年赴德国莱比锡赫尔德学院学习德语,1955年升入莱比锡卡尔马克思大学日耳曼语言文学系学习。1959年毕业于德国莱比锡大学日耳曼语言文学系,获该校日耳曼语言文学学士学位。回国后一直在中国社会科学院外国文学研究所从事德语文学研究,历任中国社会科学院外国文学研究所中北欧古希腊罗马文学研究室主任,研究员,现已退休。曾担任中国德语文学研究会会长、外国文学学会理事、中国翻译家协会理事、中国作家协会会员等。