田思悦 | 凝视视角下的权力关系超越 ——论安妮·韦伯小说《安妮特,一部女英雄史诗》

本文原载于《德语人文研究》2023年第1期,感谢作者田思悦老师和《德语人文研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:德国女作家安妮·韦伯以其2020年出版的小说《安妮特,一部女英雄史诗》获得了当年度的德国图书奖。通过小说中多个有关“凝视”的场景,作家探讨了“自我与他者”之间的关系。小说女主人公安妮特以“人性”为出发点,通过模糊自我与他者、主体与客体之间的边界,试图超越凝视场景所折射出的不平等权力关系。

关键词:安妮·韦伯,凝视,权力平等,自我与他者

安妮·韦伯(Anne Weber, 1964—)是近年来欧洲文坛备受瞩目的“多栖”名人。她出生于德国黑森州奥芬巴赫,1983年前往巴黎求学定居,深受德、法两国文化的影响。韦伯首先是出色的翻译家,其翻译作品主要聚焦现当代德语、法语文学理论和创作,尤其关注女性作家以及有移民或跨文化背景的作家。其次,韦伯也是成果丰硕的小说家。1998年,韦伯用法语发表小说处女作,随后亲自将之译成德文;至今共发表小说十一部,每部小说的德、法语两个版本均由其本人完成。韦伯的小说作品以实验性著称,几乎每一部新作的诞生必定伴随着新的文学尝试。2020年,韦伯发表了新作《安妮特,一部女英雄史诗》(Annette, ein Heldinnenepos; 以下简称《安妮特》),借此斩获当年度的德国图书奖。

安妮·韦伯(右)获得2020年德国图书奖

韦伯在采访中介绍,她在一次纪录片电影节上偶遇了小说《安妮特》的主人公原型——安妮·博玛诺尔(Anne Beaumanoir,1923—2022)并听其讲述了自己的人生经历。韦伯对博玛诺尔“一见钟情”,在与之进行长期交流后写下小说《安妮特》。小说以同名女主人公安妮特在祖母和外祖母身边度过的幸福童年为开篇,按照编年的顺序讲述了其一生的经历。安妮特梦想着自我牺牲和英雄行动,17岁时便以“地下工作者”的身份参加了针对纳粹德国发起的法国抵抗运动。在违背地下工作要求的情况下,安妮特冒险营救了濒遭屠杀的犹太儿童。纳粹德国投降后,安妮特一度过上了正常的市民生活,但由于觉察到法国当局对阿尔及利亚的压迫,她毅然离开丈夫和年幼的子女,投身阿尔及利亚独立运动,为此于1959年被法国当局处以十年监禁。安妮特不得已逃离法国,先后在突尼斯和阿尔及利亚流亡,直至1965年阿尔及利亚发生军事政变才重新返回欧洲。小说篇幅仅205页,却以安妮特这一人物为窗口,探讨了人性、民族、性别、压迫、自由、平等等重大主题。作家不仅为主人公原型——博玛诺尔树立了一座丰碑,同时也展示出对政治抵抗运动中道德阴暗面的批判。德国图书奖评委会称该小说“讲述了一部有关勇气、反抗和为自由而战”的故事,内容堪比“构成今日欧洲之基础的德法历史”。

评论界对《安妮特》的探讨首先集中在其体裁的特殊性上。部分评论者认为,韦伯在文学体裁上进行了一次实验。用“已经过时的文学体裁”——史诗为一部当代小说命名,正文以诗行的形式居中排列,行文却由大量口语化的段落组成,模糊了“诗”的基本特征。韦伯在接受德国广播电台文化频道专访时曾就“女英雄史诗”这一构词作出解释:创造该词之意不在文学实验,而在于凸显主人公原型博玛诺尔身上的巨大反差——一个“矮小、瘦弱、年迈的女性”身体里却蕴含着“英雄史诗,或者说女英雄史诗般的庄严、好战和男性气质”。小说对英雄性的表现也是评论界的关注重点。德国弗莱堡大学比较文学系教授豪普特认为,作家以“史诗”为小说命名却不遵守“史诗”的形式特征,借此喻指了20世纪历史语境下“脆弱的英雄性”(Fragiles Heldentum)。亦有评论者提出,小说主人公安妮特出于“人性的原则”参与了两次反抗斗争,此间也曾经历过普通的家庭及社会生活,而作家的笔触仅聚焦于其中危险的斗争片段,由此将主人公塑造成时代史中“贞德”般的英雄形象。弗莱堡大学教授斯特凡·蒂尔格则认为,安妮特的英雄特质具有明显的“后英雄”(postheroisch)特征,显著有异于传统语境下的英雄形象。

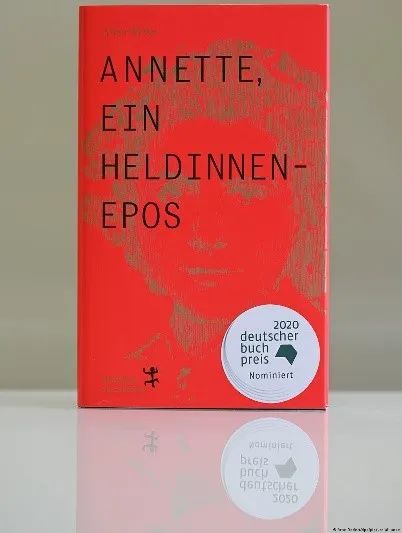

《安妮特,一部女英雄史诗》德文版封面

需要指出的是,自我与他者的关系始终是韦伯作品的重要主题。在《安妮特》中,韦伯通过“史诗”形式对女主人公“英雄性”的书写依然以其作品的一贯主题——自我与他者——为基础。法国哲学家萨特(Jean Paul Sartre)在其著作《存在与虚无》中花费大量篇幅讨论了自我与他者的关系,认为人际间的存在遭遇主要表现为人们彼此之间的相互凝视。本文即试图结合萨特、贝尔·胡克斯(Bell Hooks)等理论家对“凝视”的探讨,分析小说中的凝视场景及其所反映的权力关系,进而诠释韦伯新作所关涉的“自我与他者”主题。

一般认为,凝视常常伴随着权力运作或欲望关系,观者被赋予“看”的特权并由此获得“主体”地位,被观者在沦为“看”的对象的同时,体会到观者眼光带来的权力压力,通过内化观者的价值判断进行自我物化。作为20世纪最早关注并主动分析视觉压制体制的哲学家,萨特指出:他人的注视不是对我的主体、自由和能力的肯定,而是折损;但另一方面,“他人的注视并不能剥夺我内在的超越性和我将我的注视投向他人而重新恢复我的主体和自由的能力”。英国理论家贝尔·胡克斯探讨白人对黑人进行的种族凝视时进一步指出,白人的主体压制在黑人中激发了一种叛逆的欲望和一种对抗性凝视,被凝视者试图通过这种对抗性凝视改变现实。在《安妮特》中,女主人公先后在阶层、种族和性别三个维度上遭遇凝视。但在被凝视的同时,安妮特也展示出对凝视关系的敏锐觉察,进而表现出“叛逆的欲望”,通过对抗性凝视或反抗性行动实现了不同程度的改变。

学生时期,安妮特所遭受凝视来自一位势利的教师。安妮特所在的班级有两个名字相同且同样调皮的女学生,但观察到此事的老师每次都只惩罚其中出身平凡的女孩,另一个女孩因其“市长女儿”的身份总能免于惩罚。这位不公允的教师作为凝视的主体与学生们之间构成了一种不平等的权力关系。安妮特出身于贫苦的渔民之家,同样是被凝视和被惩罚的潜在对象。尽管此时的安妮特并未表达抗议,但她已经观察到这种不平等关系,由此展现出自身的主体性。对于凝视主体——教师的反向观察为对抗性凝视的形成构成了基础。成年以后的安妮特成为一名博士、医生、生理学家,她摆脱了童年时期的贫困,过上了优渥的市民生活,与“医生、律师、教授、农场主成为朋友”。相较于其外祖母和祖母所提供的贫苦环境,孙女安妮特“跳进了另一个世界”。通过身份的转变,安妮特不再是处于社会底层的被凝视客体,而是成为了具备凝视权力的主体。

小说主人公原型17岁时的照片,摄于1940年

1940年,纳粹德国占领巴黎,年仅17岁的安妮特参加了法国抵抗运动,她又一次处于典型的被凝视状态之中。此时凝视的主体是纳粹德国的侵略者。为躲避即将到来的搜捕和杀戮,两名犹太儿童在安妮特的带领下与家人告别、踏上寻找安全地的路途。安妮特让他们取下身上的犹太人标记——黄色大卫星,但二人十分胆怯,于是安妮特只能亲自帮他们取下。萨特在讨论“凝视”问题时指出“他人时刻注视着我”:这种注视最常见的方式“就是两个眼球汇聚到我身上。但是它也完全可以因树枝的沙沙声,寂静中的脚步声,百叶窗的微缝,窗帘的轻微晃动而表现出来”,从而形成一种观者主体不在场的凝视。在前述场景中,大卫星作为纳粹权威的象征物即对犹太儿童和安妮特实现了不在场凝视。这组凝视关系里,犹太儿童因为恐惧而丧失主动性,被迫遵从凝视主体——纳粹政府制定的规则,彻底沦为被凝视客体。安妮特则不然,她取下大卫星的动作标志着她对作为凝视主体的纳粹政权的反抗。安妮特带领犹太儿童在夜幕中乘坐地铁、在宵禁后穿城而过、想方设法“不被德国人发现”、寻找未被“监视”的房子、甚至路过了纳粹政府设立的类似于警察局的“委员会”。一方面,这些细节透露出当时纳粹德国在法国境内设立了严密的监视网,从而确保自身的凝视主体地位;另一方面,躲避监视的过程也是安妮特对凝视主体进行反向观察的过程。安妮特的主体性再次得到凸显,她与纳粹政权之间构成了凝视与对抗性凝视的关系。

此外,女性身份也使得安妮特处在被凝视的状态之下。凝视理论对性别关系的考察集中在男性对女性的欲望、压迫与物化等方面。小说《安妮特》中,以男性为主体发出的凝视决定了女性所扮演的社会角色。在从事地下活动时,安妮特有时会得到额外的重视,但她深知这是因为:“她看起来比实际上年轻,看起来似乎只有十六七岁,纳粹、盖世太保或任何人都没有足够的想象力去意识到,这个可爱的圆脸女孩是一个高度危险的犯罪分子。除特殊情况之外,女性在地下活动和其它生活领域中都被委以从属性的任务。”

可见在安妮特所处的社会环境中,女性是否堪当重任与其自身的能力无关,而是与其外在的视觉性特征有关。恰如约翰·伯格(John Berger)在《观看之道》中所言:“男性先观察女性,才决定如何对待她们。结果,女性在男性面前的形象,决定了她所受的待遇。”安妮特往往需要“更负责地完成更多工作”,以弥补性别带来的不利。她敏锐地觉察到自身所处的地位并提出:被允许参与危险且重要的任务,承担监禁、枪毙、驱逐等风险“也是一种平等”。此处所言之“平等”,表面上是提出了关于女性社会权利的诉求,本质上可视为安妮特对打破性别凝视关系的期待。1962年,安妮特支持并为之奋斗的阿尔及利亚独立运动取得胜利之后,她再度谈及了女性社会角色的问题:她希望建设一个“社会主义的阿尔及利亚,在那里,像她一样的女战士不再只是妻子和母亲”。安妮特之所以支持本·贝拉(Ahmed Ben Bella)出任总统,也与本·贝拉对女性的关怀密不可分。对安妮特而言,男性政治家本·贝拉对女性的平视态度意义重大:这种态度在一定程度上意味着破除性别之间不平等凝视关系的可能。

作为被凝视的客体,安妮特从未将凝视主体制定的规则内化,也未参与自我物化的过程,而是不断地挖掘自身的主体性,进而与占据主体地位的凝视者构成对抗关系。晚年的安妮特时常去家乡的学校举办讲座,向学生们讲述自己“不服从”的故事。这种“不服从”的精神正是激发自身主体性、摆脱被凝视状态的关键所在。

萨特将“他人的凝视”视为“让自为的人背叛自己的压力之一”:“当人作为凝视主体时,世界万物均向其意识靠拢;而作为观察对象的他者同时也拥有视看能力,因此其出现会对凝视主体原本所体验到的景观产生重大影响。”这种情况下,观察主体即与作为客体的他者构成了相互凝视的对视关系。在与犹太人及阿尔及利亚人的权力关系中,处于上风地位的安妮特有机会成为观者主体。然而,在观察他者的同时,她也敏锐地感受到处于下风地位的他人对自己的观察,从而陷入与他人的对视之中。通过觉察他人的反向观察,安妮特获得了自我反思的意识。

安妮特受人之托营救犹太儿童时,便与二人的父亲陷入对视。安妮特首先观察了眼前等待营救的五名犹太人:“这位父亲比一般的父亲要老一点,那孩子们也比一般的孩子要高”,“还有个年轻的女士面色苍白,怀里抱着一个婴儿”。在观察的同时,安妮特也觉察到“那位父亲看起来有些怀疑”。父亲的迟疑源自其自身的主体性及其对安妮特的观察。面对眼前这样一个“长着孩子脸”的女孩,父亲忍不住“自问,这个忽然出现的、毫无理由地想要营救他们的陌生小姑娘是谁”。父亲的目光与安妮特的目光均落在对方身上,从而形成了一种相互对视的状态。通过对父亲眼光的觉察,安妮特陷入自我反思,她试图让自己“看起来非常自信”以改变因年龄和性别给对方留下的不可靠印象,并最终赢得父亲的信任。

1954年在阿尔及利亚度假时,安妮特与他者之间的对视关系更为明显。与阿尔及利亚人的对视让她察觉到法国与阿尔及利亚之间的不平等状态。小说借叙述者之口对两国的历史关系进行了简要介绍:法国对阿尔及利亚的侵略及统治始于1830年,阿尔及利亚当地人的土地被掠夺,但他们却不被认可为法国公民,不享有选举等基本权利;在法国针对纳粹德国发起的反抗运动中,阿尔及利亚人比法国公民付出的牺牲更多、服役的时间更长,但津贴却更加微薄。叙述者特别对比了阿尔及利亚当地人和移民到阿尔及利亚的法国公民在生活状态上的悬殊差异:

“(阿尔及利亚)所有肥沃的土地都被掠夺了,没有工作——这里几乎没有工业——这些法国的非法国公民大量居住在楠泰尔等地的贫民窟里,与这些地方相联系的是贫困,而不是城市化。这里的房子不是用石头造的,而是用波纹铁皮、油毡和木头造的茅舍,这里疾病肆虐,孩子们不断地死去又被生下来。而在阿尔及尔和瓦赫兰中心地带,法国人则正在优雅地走进电影院,驾驶着飞驰而过的汽车,坐在酒吧露台上,面前摆着浓稠的、淡黄色的茴香酒,仿佛置身一座欧洲大城市。”

尽管法国当局声称并未将阿尔及利亚视为殖民地或保护国,而是将之视为本国国土的一部分,但对阿尔及利亚的掠夺和对当地人的剥削已经充分显示了两国关系的殖民本质。法国人对阿尔及利亚的审视堪称典型的、以自我为中心发出的凝视:“法兰西民族自1830年起就认为自己践行了一场推进文明的行动。”而小说的叙述者则借法国人类学家日耳曼·蒂利翁(Germaine Tillion)之口说明了这种视角的狭隘性与虚伪性:在整整一百年后,阿尔及利亚仅有百分之六的男性和百分之二的女性学会了阅读和写字,法国大革命所奉行的自由、平等、博爱原则从未贯彻。

安妮特是一名法国人,她与阿尔及利亚当地人之间的关系本应是法国与阿尔及利亚国家关系的缩影。安妮特可以成为观者主体,但她却“不习惯充当优越者和女主人”,于是陷入了与潜在客体的对视状态。她观察到酒店里的阿尔及利亚服务员给客人们上茶就好像在分发毒药一样;安妮特感到“服务员们憎恨她——不是作为安妮特的她,而是作为法国人的她,她是他们每日遭遇的不公的化身”。显然,安妮特对他者——阿尔及利亚人的观察之中也包含了对其主体性的察觉,她能够感受到自己同时也作为客体被当地人“带着无可掩饰的憎恨凝视”。萨特认为,唯有以他人或他人的目光为中介,“我们才能像对一个对象做判断那样对我本身作判断”,从而产生反思及羞耻感。正是阿尔及利亚人的目光让安妮特以“身为白人的一员而感到羞耻”,进而促使她在行动上做出反抗。

法国作家、政治家安德烈·马尔罗

从阿尔及利亚度假归来以后,安妮特迅速与青年时代的偶像——安德烈·马尔罗(André Malraux)及其供职的戴高乐政府划清界限。马尔罗原本是一名作家,其多部作品反映了殖民者与被殖民者之间的矛盾与斗争,同时也展现了反抗者英勇无畏的行动与精神。小说中多次提及这些作品对青年安妮特的深刻影响:马尔罗作品中描绘的革命行动给她带来了为平等而战的勇气,激励她勇于自我牺牲、积极参与反纳粹斗争。1958年,马尔罗出任戴高乐政府文化部长并坚称“不该再有任何摧残”。然而阿尔及利亚之行的遭遇及因此感受到的羞耻让安妮特认识到:马尔罗及法国当局的言论与真实情况并不相符。于是她果断地“听从了不服从的召唤”,开启了针对法国殖民行为的反抗。

由此可以看出:作为潜在观者主体的安妮特在发挥自身主体性的同时,从不以牺牲他人的主体性为代价。安妮特对他人的观察始终包含着对他人主体性的觉察,即对他人目光的觉察。通过自我与他人交错的目光,对视中的双方均展示出主体性并产生互动,原本处于优势地位的一方具备了自我反思和自我重建的可能。

萨特通过凝视“把社会关系解释为一种基本相互冲突的关系”,具体而言:“我们需要凝视他人,以便把自己从他人的支配中解救出来,并反过来控制他人;而他人并不会轻易就范,于是我与他人相互凝视、相互超越、上演着权力的争夺。”可见,萨特定义的凝视中明确地包含了自我与他者、主体与客体之间的二元对立,凝视的交叠本质上是权力关系的交替。小说述及的宏大历史事件完美地契合了萨特的观点。

自1830年以来,阿尔及利亚境内始终存在反抗法国入侵的抵抗行动。但面对共同的敌人——作为凝视主体的纳粹侵略者,法国人与阿尔及利亚人搁置争议、并肩作战,构成了统一的阵营。这个统一体可视为萨特所称的“对象-我们”:它生成于第三者的凝视,我与他人的冲突在第三者的凝视下消失,我与他人双方构成一个不可分割的对象整体。纳粹德国的战败撤军意味着第三者凝视的消失,法国与阿尔及利亚在摆脱被凝视状态的同时,也重新爆发了彼此之间的冲突。戴高乐政府转而成为了拥有“希特勒式手段”的侵略者。换言之,法国将阿尔及利亚从原本的统一体中剔除并异化为他者,进而形成了一组新的凝视关系:法国占据了凝视主体的地位,而阿尔及利亚则沦为凝视客体。这种凝视关系的更替于1965年,即阿尔及利亚取得独立的第三年,再次上演:时任阿尔及利亚国防部长胡阿里·布迈丁(Houari Boumediene)发动了军事政变,国父、首任总统本·贝拉遭到监禁,他在本国“监狱中度过的时间比在可恨的殖民者的监狱里更长。”。可见,在作为凝视主体的法国殖民者被驱走以后,原本共同抵抗殖民行为的阿尔及利亚民族解放阵线也发生分裂:布迈丁与本·贝拉构成了新的凝视和权力关系。在凝视关系与权力关系的更迭中,无论是戴高乐政府还是布迈丁政府都制造了自我与他者的对立,在与他者的关系中追求自我的优越性,其根本目的是确保自身或自身所代表的群体的主体地位,满足其利益、权力等欲望需求。

与此不同,安妮特从未服务于特定个人或特定群体。在其政治生涯中,安妮特先是以马尔罗为偶像支持法国抵抗纳粹德国的侵略,后又与马尔罗决裂转而支持阿尔及利亚反抗法国政府的殖民行为。其政治行动看似服务于彼此对立的权力主体,实际上却暗含着一以贯之的根本目标,即人与人之间无差别的平等。安妮特所追求的平等基于她对自我与他人关系的独特认知:强调作为“人”的共性,淡化彼此之间的差异。简言之,安妮特模糊了自我与他者的界限。因而,她没有私利或私欲,也不追求自我对于他人的凌越,甚至随时准备为他人的公平权利而牺牲自我。

当纳粹德国侵略法国并屠杀犹太人时,安妮特仅因为自己“是一个人,他们也是人”便甘冒风险、对犹太人施以援手。阿尔及利亚独立运动期间,安妮特觉察了当地人的悲惨处境,因此“为了阿尔及利亚的自由放弃了自己的自由”。叙述者通过设问说明了安妮特遵循的根本原则:“你为什么做这些,安妮特,为什么你为了这些人奉献你的一生?你会说,不是为了这些人,而是为了所有人,为了人类,为了平等和平权的原则,为了一个目的。”对安妮特而言,“重要的不是这个特定国家或它的习俗、语言、宗教和区域,重要的是原则,或者说各种原则。”小说结尾处还原了作家与老年安妮特会面的场景:在与素不相识的陌生作家进行交谈时,安妮特不用敬称“您”,而是像熟识的朋友一样直接称“你”,因为“没有一个人对另一个人而言是陌生的,只是很少有人真的这样表现出来罢了。”通过强调全人类共有的人性和淡化人与人之间的差异,安妮特模糊了自我与他者的界限,进而抛弃了权力关系中对个人特权的追求。

小说中的凝视场景是权力关系的重要指征。因此,安妮特对不平等权力关系的反抗也通过凝视场景得到具体展示。如前所述:作为被凝视客体的安妮特从未将外界的规训内化,而是通过对抗性凝视进行抗争;作为潜在凝视主体的安妮特也从未忽视他者的主体性,而是构建了互相对视的平等关系。在这两种情况下,安妮特发出凝视的目的始终是一致的,即摆脱权力关系中一方对另一方的压迫。通过模糊自我与他者、主体与客体之间的界限,安妮特试图实现对凝视关系及其所反映的不平等权力关系的超越,从而接近其创建平等社会的理想。

通过《安妮特》的凝视场景,安妮·韦伯再次探讨了其创作中的重要主题——自我与他者。在小说刻画的凝视关系中,主人公安妮特既非位于从属地位的被凝视客体,也非处于支配地位的凝视主体。她通过发掘自身与他人的主体性构建了“对抗性凝视”和“相互对视”的关系;基于对“人性”的关注和关怀,弥合了萨特式凝视关系中主体与客体、自我与他者的二元对立。安妮特试图借此破除各种形式的不平等权力关系,以期建立一个超越个体、性别和种族等差异的、完全平等的社会。

小说主人公原型博玛诺尔(左)与作家韦伯(右)的合影

2022年3月,即小说出版约两年后,女主人公原型安妮·博玛诺尔逝世,其人生故事亦将随之消逝在恢弘的历史叙事里。韦伯的小说作品把博玛诺尔的精神内核复刻至安妮特这一形象之中,从而为其生命谱写了一篇续章。尽管小说中论及的历史事件距今已近百年,但安妮特在面对种种不平等现象时的反应、思考和行动仍然具有极强的现实意义和启示价值。

田思悦,北京航空航天大学德语系博士后,曾先后就读于北京外国语大学德语系、北京大学德语系,2021年7月获文学博士学位,主要研究方向为中德文学文化关系、现当代德语文学。