魏育青 | 空间与界限——里尔克《杜伊诺哀歌》第八首中的“敞开者”

本文原载于《外国文学》2016年第1期,感谢作者魏育青老师和《外国文学》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

提要:本文基于《杜伊诺哀歌》第八首,探讨里尔克的“敞开者”概念以及与此相关但不等同的“世界内在空间”。前者是除“敞开”之外再无界定可能性的“纯粹空间”,它对知晓自身局限性的常人是封闭的。相对人类所处的“被阐释的世界”,“造物”的存在则是无边无际的,不受讲究区分、是否等的意识的拘束和限制,尽管无论人还是动物都有上下等差和临界状态。第八首哀歌中的人兽对比,与其说是呼吁回归,毋宁说更是意在批判。若想拯救《祈祷书》、《马尔特手记》等作品中抨击的现代世界,在里尔克看来出路在于以诗的语言营造“世界内在空间”,构建一个扬弃时间线性、消弭包括生死在内的各种界限的大一统空间。

关键词:里尔克 《杜伊诺哀歌》 “敞开者” “世界内在空间” 界限

《杜伊诺哀歌》(Duineser Elegien)是里尔克的扛鼎大作之一,1911年在杜伊诺古堡开始写作,经历十余年的曲折,方才杀青于瑞士慕佐。“哀歌在广阔的、普遍的意义联系的开放境界中荡漾”(霍尔特胡森:242),对以往的许多个别的题材和思想进行了全面的诠释和总结,在德语文学史上具有几乎被神话了的地位。将里尔克封为“诗意化身”(Lutz: 681)的德国“文学沙皇”莱希-拉尼茨基(Marcel Reich-Ranicki)在其编定的德语文学经典中选取了《杜伊诺哀歌》的第八首。本文从这首哀歌出发,结合“敞开者”以及里尔克另一与此相关但不等同的概念“世界内部空间”,探讨涉及空间与界限的问题。

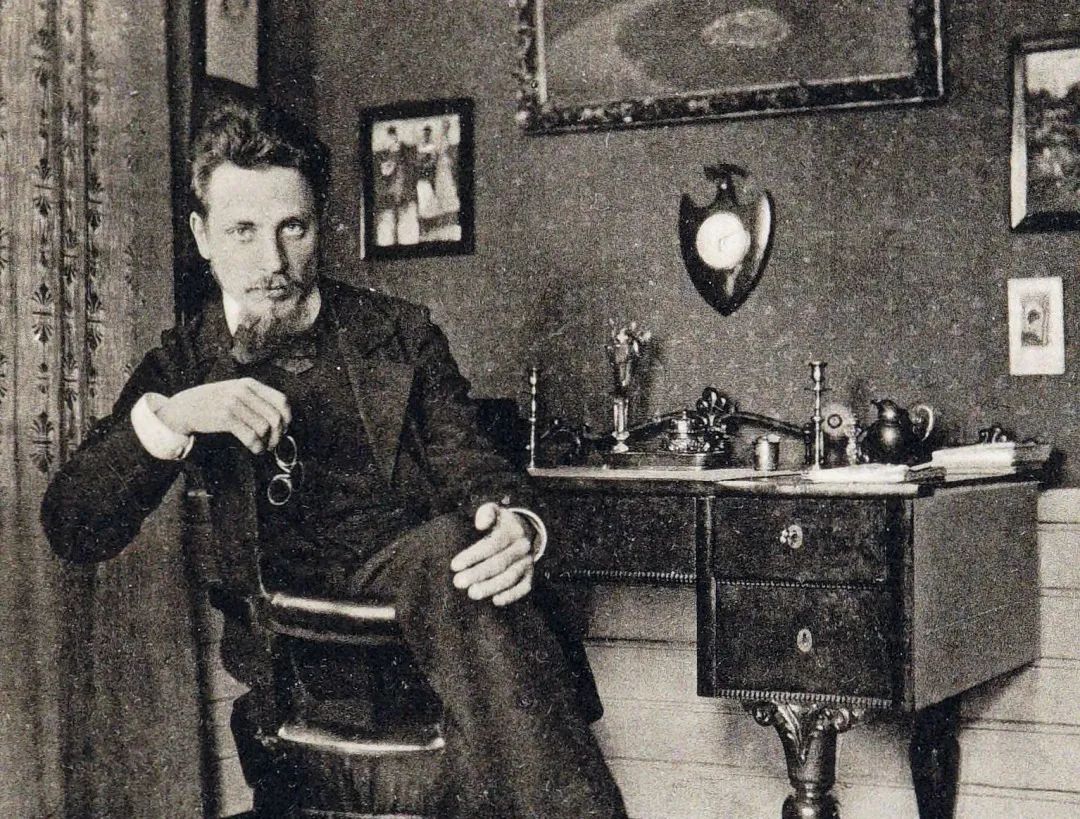

莱纳·玛利亚·里尔克

伽达默尔在其《神话诗的颠覆》一文中将《杜伊诺哀歌》归入“富有深刻思想因而被认为是晦涩难懂的诗歌”(563)。其中第四首哀歌涉及主客分裂现象,指出人脱离了自然存在的“契合”或“被谅解”(Werke 2: 211)的状态。第八首不但在形式上与第四首相近,都是无韵诗格律,而且内容上重拾第四首中关于人类意识和自然意识对立的主题,深化了第四首中的部分意象如候鸟、濒死者和幼童,突出了“敞开者”——里尔克的这一典型概念原文是das Offene,亦可译为“空旷”、“开放”等,程抱一称之为“大开”(8)。在海德格尔看来,“《杜伊诺哀歌》第8首就是咏唱万物和人对于敞开者的这一不同关系的诗篇。这种不同在于意识的等级不同。”(299)

1. 1 设限与直面

所谓“敞开物”,并不依时地而开合,而是纯粹“开放的”,除此之外再无别的界定。然而这对一般的人,对主客二分、在某种意义上“向死而生”的常人而言却是封闭的。人类的存在是“有意识的存在”(Bewußt-sein),唯有人类知晓自身的局限性与须臾即逝性,意识到终有一死也就觉察不到“敞开者”,所以里尔克感叹:但愿我们“哪怕唯有一日 / 能面对纯粹的空间”(Werke 2: 224)。

与人形成反差的是第八首起始处的“造物”,从上下文来看主要指动物。它们不知有死,能“以全目”(Werke 2: 224)直接感知“敞开者”。它们的存在无边无际,豁然敞开,未被割裂,不受限于客体化、范畴化的意识,而没有线性时间意识,也就无所谓过去,无所谓未来,或曰时间因此被空间化了。动物仿佛站在圆心,注视着“敞开者”,而我们如同站在边缘围观动物,背对着“敞开者”,人类的“目光”在此意义上是“折返”(Werke 2: 224)的。

“敞开者”不是因我而然,而是自然而然的,不是人类设限、赋形、计量、运作的空间(即不是Gestaltung;224),而是无限的、永恒的,不可定位的“到处”,是所谓“无处”。甚至连“无处”的否定性即“无”也必须消除,因为否定性属于我们这个讲究关系、界定、区分、或是或否非此即彼的“被阐释的世界”。这所谓“无‘无’之无处”(Nirgends ohne Nicht;224)是纯粹的,是未受人工干预的、只能去“呼吸”即密切接触、融为一体的空间,是没有距离因而也就谈不上可以刻意追求的。

“敞开者”确实是理解《杜伊诺哀歌》的难点之一。看见“敞开物”,意味着跨越时间等界限,意味着克服固定概念导致的感知间接性,重新直面、直接看到存在的万有本身。在里尔克看来,是头脑中的“框架”和“滤网”阻碍了我们察觉和体验“敞开者”,而动物却处于前意识的“万有一体”之中。

杜伊诺古堡

1. 2 差等与临界

有别于人类,动物不会“我思故我在”,而是以“在其中”的方式存在着,其“有福”和“得救”状态均基于此。然而,动物也不尽相同,也分三六九等: 若按与人的距离从近到远(或依据意识程度的强弱以及与“母腹”的异化程度的大小)排序就是:哺乳类动物—— (蝙蝠——飞鸟)——飞蚊。

所谓“警觉而温暖的动物”,即较大的哺乳类动物,虽不知有死,却有对温暖母腹的意识,对这尚未区分自我和世界的“原初故乡”(225)还有模糊的回忆。而正因为有促生距离的回忆,面对目前“不伦不类”的第二故乡也就不免感到“巨大的忧郁”(225)。

较小的非哺乳动物(比如“飞蚊”)则不同,它们没有“回忆”,从未离开“故乡”即“孕育它们的母腹”——按菲斯(Wolfram Amlte Fues)的说法,它们不是胎生,是卵生,是“在这个世界上来到世界上的”,出生过程中没有哺乳动物那样的内外之分,在这个意义摆脱了造物的分裂(168),“母腹便是一切”,它们是更为“安全”的动物(Werke 2: 225)。第八首哀歌是献给卡斯纳(Rudolf Kassner)的,里尔克曾回忆说,这位文化哲学家与自己谈论过“飞蚊的内在幸福”(678)。

接下去提及的“飞鸟”则居于上述两者之间。飞鸟虽然和飞蚊一样也是卵生,但却必须孵育后代,不能像飞蚊那样让其后代自然而然地“在这个世界上来到世界上”。飞鸟有“半度安全”,因为它们几乎“知晓两者”:既知晓“故乡”和“母腹”,也知晓世界和客体,如同诗人的比喻“伊特拉斯坎石棺”(225)一样是跨界的,或者说处于界线之上:既在内,也在外,既是棺椁中的死者,也是棺盖上的雕像。与此相应的是,伊特拉斯坎人也将人的灵魂想象为飞鸟。在哺乳动物和会飞的非哺乳动物之间则是蝙蝠, 这种会飞的哺乳动物在西方文化中常与忧郁和文艺相联系(丢勒名画《忧郁一》即为一例),它“闪过空中,如同一道裂纹 / 划过瓷杯。蝙蝠的痕迹 / 就这样撕裂着傍晚的瓷器”(225)。

其实人也有不同的等次。“非常”之人的情况便有所不同,大致有三(或者不妨说有三种临界者,人类生存的三种临界状态):幼童能陶醉“于此”,濒死者能“即此”,爱者能“离此不远”。

首先是幼童。他们起初如同动物,也是主客不分,处于无忧无虑的状态,直接“在世界之中”。幼童陶醉“于此”,遗憾的是成人会去“摇动”(224)他们,纠正其陶醉于“无‘无’之无处”的“错误”,使其转身,从而视线“折返”与成人保持一致,注视着具备量度、结构、界限的客体。

其次是濒死者。他们的客体世界不复存在,再也看不见自己之前为之忧愁悸惧的死亡。或者说,正由于死亡近在咫尺,所以满目死亡,不能感知死亡与其它之间的界限,如同凑近视物时眼前一片迷茫。无论如何,他们感知的只是“敞开者”,是无疆域、无界线、超越区别的无限存在,“也许带着伟大的动物目光”(225)。

第三种例外是“爱者”:“爱者”也与“敞开者”有缘,前提是他们的爱不能有指涉对象,而应该是里尔克在《马尔特手记》(Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910)后半部集中探讨的所谓“不及物之爱”,即无对象、无客体的爱,否则目光就仍然会囿于我们生活的“被阐释的世界”(201),局限在取决于对象、客体的特定时空,看不见“敞开者”,改变不了主客二分的格局,摆脱不了“始终相对客体而立”的人类“命运”(225)。

对此,里尔克在1926年致施特鲁韦(Lev P. Struve)的信中谈到“敞开者”时这样写道:第八首哀歌……只是暂时呼唤出爱者,为的是揭示人的一种状态,这种状态或可在某一片刻赋予我们看到敞开者的视野。我猜测这种视野能发现动物(在我们意义上的)“无忧状态”。我尝试在哀歌中提出的“敞开者”概念,您必须如此理解:动物的意识程度将动物投入了世界,动物却没有(如我们所为)时时刻刻与世界对立;动物处在世界当中,我们则通过我们的意识特有的转化和提高而处于世界面前。(673)。

诗人在此还解释道,“敞开者”不能理解为一般意义上的空间,因为后者也属于人类特有的意识,属于我们将世界对象化的反思:

即是说,“敞开者”并非指天空、空气和空间,这三者对观察者和判断者而言也是“对象”,因而也是“不透明体”,也是封闭的。动物,或许还有花朵,这一切都是如此,无须自我解释便能如此在自己之前和自己之上享有其敞开程度难以形容的自由。也许只有在开始爱的最初几个瞬间,在人于所爱之人身上发现自身的广度时,以及在我们朝向上帝的提升中,才有与这种自由等值的东西。(673-674)

1. 3 来源与影响

“敞开者”早在1913年的《体验一》(Erlebnis I, 1913)中就出现过,里尔克在这篇短文中以第三人称描述了自己在杜伊诺花园中的一种消弭界限和框架、突出关联和融合、直面全部存在的当下经验:“他的视线不再对着前方,而是在那儿被稀释了,在那敞开者中。”(Werke 4: 668)在1922年哀歌杀青时写于慕佐、作者去世后才发表的短篇小说《青年工人的信》(Der Brief des jungen Arbeiters, 1933)中,诗人又提到“一种自由的新状态,感觉犹如一种空间,一种被敞开者包围的局面,没有消逝可言”(Werke 4: 740)。“敞开者”真正成为核心概念,与里尔克几度听取舒勒(Alfred Schuler)的系列报告密切相关。这位善于雄辩的考古学家和神话研究者影响了斯蒂芬·格奥尔格等大诗人,在“世纪末”时和生命哲学家、心理学家克拉格斯(Ludwig Klages),作家格奥尔格主办的《艺术之页》的编辑沃尔夫斯克尔(Karl Wolfskehl)等人组成了慕尼黑“宇宙论者小组”(Kosmikerkreis)。这派哲人和作家受歌德、尼采以及著有《母权》(Mutterrecht, 1861)的瑞士人类学家巴赫奥芬(Johann Jacob Bachofen)的影响,对现代文明持批判态度,奉行人与宇宙原本统一的理念。里尔克感兴趣的主要是舒勒关于“敞开者”的观念,他曾精彩描述的自己在杜伊诺花园中的体验与此大体契合。他从舒勒的报告中获得了共鸣,当然也不意味着全盘接受这些新神秘主义的话语。

《艺术之页》图标

此外,“敞开者”概念或许还受到荷尔德林的启发,他的诗作中“敞开”一词的出现频率颇高。海德格尔阐释《杜伊诺哀歌》的名文《诗人何为?》(Wozu der Dichter?, 1946)开篇就提到荷尔德林的哀歌《面饼与葡萄酒》(Brot und Wein),其中第三首中就有常被后人引用的名句:“来吧!让我们观望敞开者……”(91)。“贫困时代的诗人的先行者” 荷尔德林对“贫困时代的诗人” 里尔克(海德格尔:335-336)在此也可能产生了影响。

其实,另一些德国作家在不同语境下也有初看相似的表述。如歌德在其所谓“世界观诗歌”里就写道:“在内里,也是一片宇宙”(Goethe: 357);“无物在内,无物在外:因为:内在的即在外”(Goethe: 358)。早期浪漫主义诗人诺瓦利斯在散文断片《花粉》(Blütenstaub)中也如此表达了被称为“魔幻唯心主义”的观点:“神秘之途通往内在,永恒性及其世界、往昔与未来,或在吾人心中,或在无处。”(Novalis: 233)当代哲学家斯洛特戴克(Peter Sloterdijk)著有《在资本的世界内在空间中》(Im Weltinnenraum des Kapitals, 2005),书名中引用的里尔克的“世界内部空间”是一个和“敞开者”密切相关的概念,有些哀歌阐释者甚至认为两者是同义词。

《杜伊诺哀歌》具有鲜明的复调结构,堪称赞颂和哀怨的二重奏,但是第八首中多为怨诉,缺乏肯定世界的亮色,难怪有学者从叔本华的角度对之进行解读(Ingenkamp)。然而里尔克恐怕也并未完全绝望,至少“飞鸟”的意象让人想起他的另一著名概念“世界内在空间”(Weltinnenraum):在写于1914年的《几乎万物都在召唤感受》(Es winkt zur Fühlung fast aus allen Dingen)中,诗人唱道:“贯穿万有的唯一空间:/ 世界内在空间。鸟儿无声地 / 从我们之中飞越。哦,我要扩展,/ 我向外眺望,而在我之中,树木生长。”(Werke 2: 113)

与其说里尔克要回到动物无意识的无忧状态中去,毋宁认为第八首哀歌中的理想化对立意在批判,类似卢梭的路数——这位“日内瓦公民”著名的“第二论文”即《论人类不平等的起源和基础》也不是简单地呼吁“回归自然”,否则就不会有后来《爱弥儿》和《社会契约论》中的维度不同的解决方案。作为诗人,里尔克设想的出路在于构建“世界内部空间”。

虽然这个自造词1914年才在以上所引的那首具备纲领性特征的名诗中出现,不过作为一种思想,却不妨说早有端倪,甚至可以回溯到里尔克早年在《白衣侯爵夫人》(Die weiße Fürstin, 1898/1904)中关于时间的空间化的表述——这部象征主义独幕诗剧中的女主人公对梦娜·拉拉说:“亲爱的妹妹,你不要担忧,/ 想想吧,这一切都是我们的梦;/ 在这儿短者漫长,而长者 / 无尽无休。时间即是空间。”(Werke 1: 121)在1922年完成的《杜伊诺哀歌》第七首里,我们读到同样著名的诗句:“除却内在,爱人啊,世界无处存在。我们的 / 生命随着转化而去。外在的 / 日益萎缩……”(Werke 2: 221)这种“转化”可视为越界破限,但在此主要讨论“援外入内”,尽管在里尔克创作中期的“咏物诗”阶段,转化的侧重点不尽相同。

2.1 扬弃线性时间

终其一生,里尔克不停漫游,几乎可以说居无定所,只有诗才是他真正的栖居之地,他在诗中营造自己独特的“世界内在空间”。这主要是指将“大宇宙视为室内画”(Görner:90), 将大千世界的万有转变为自己内在世界的事物,直至“在我之中,树木生长。/ ……在我之中,房屋建起”(Werke 2: 113)。外疆内域相互融合,促成了扬弃对立的大一统,消除界限的整体性,即里尔克也称之为“全数”(Vollzähligkeit)的“世界内部空间”。

这容易让人想起中国传统的“天人合一”,或者西方当代的生态理念?甚至有人将之与国画中的“大写意”联系起来。这样做是否牵强附会,还是不无道理?不如再来仔细考察一下“世界内在空间”:

这一整体的形成依赖对外在现实的审美感知,对内心世界的体验也不可或缺。所谓“世界内在空间”,却最终是通过诗的语言构建起来的。《杜伊诺哀歌》第四首描述了一个“心幔”之后的内在剧场,其中的木偶和天使可以视为人类存在的两极: 前者是纯粹的外在性,处于可见领域的客体;而后者(里尔克明确拒绝将《杜伊诺哀歌》中的天使等同于基督教的天使)则是纯粹的内在性,处于不可见领域的主体。天使牵动木偶,人类意识的分裂随之被扬弃:“那我们通过生存而被割裂的,/ 此时便走到了一起。”(Werke 2: 212)“木偶戏舞台”即外在现实的布景世界之后,是诗人可以观照的永恒“天使序列”,他能将外在现象的“转瞬即逝”转化成“持续存在”,使“倏忽”成为“长存”,通过其创作行为完成一项充满佯谬性任务:言说“不可言说者”。

如此看来,较之以上所说的“敞开者”,“世界内在空间”是否应更多地从文学创作的角度进行理解,至少在此向内的维度更为突出?里尔克认为自己与物结下了“不解之缘”,但艺术家的任务是把外部现实变成艺术“物”,使其摆脱本身的偶然性、模糊性和时间流变性,明确无误地只留伫在空间之中,直至永远。在他看来:

我们这些生活在此岸此时的人,一分一秒没有在时间世界里获得满足,也不受时间世界的约束。我们不断地走去,走去,走向畴昔,走向我们的渊源,走向表面看来还会在我们身后出现的未来。一切都存在于那种绝顶伟大的、‘敞开’的世界中,不能说‘同时’存在,因为正是由于取消了时间,一切才存在。无论何处,倏忽流变性都跌进了一种深刻的存在。(Briefe: 375-376)

这与不久前去世的德国作家君特·格拉斯的“第四时间”,即三际合一的“今昔未”(Vergegenkunft)思想,当然不尽相同,因为后者意在反思历史,拒绝遗忘,以笔抗拒似水流年,而不是为了通过“去时间化”实现海德格尔称之为“适合于世界实存的心灵的内在空间”(321)的“世界内在空间”。

2.2 超越生死界限

不但时限性,生死界也在其中消弭不再了。里尔克的“世界内在空间”也体现了对“敞开者”这一伟大的生死统一体的的偏爱。早在被称为“大诗泉的首次喷涌”的《祈祷书》( Das Stundenbuch, 1905)中就是如此:里尔克诞生在狭隘的布拉格,俄罗斯广袤的大地使他领略到一种宏伟,在精神上纵横驰骋起来。《祈祷书》前半部分中沉淀着诗人在俄国之行中获得的深切感受,后半部分则更多地反映了诗人在其巴黎生活时体验的现代社会的异化现象。后来的《马尔特手记》惊心动魄地描绘了这座他称为“一艘苦役船”的大都市中的贫穷、困厄、恐惧和惶惑,而将这部日记体小说的三个疆域——即当下观察的巴黎,回忆中的丹麦的童年,历史、审美和超验的世界——联系起来的,是标题主人公的内心体验空间。

在这两部作品中都出现了“独特之死”的观念。里尔克试图告诉读者,“死”是个人身上固有的一种待成熟的果实。生与死并非此岸彼岸天各一方,生死一体才是存在。不过这种死并非“由工厂生产”,而是不可替代的“独特之死”(Werke 3: 458f),是它使个体得以展开自身的无限可能性,唤醒了人的生存意识,吁请人们在自己的有限生命中实现真正的创造,从而超越有限到达无限。

生死一体也是《献给奥尔甫斯的十四行诗》(Sonette an Orpheus, 1922)中的主旋律。《杜伊诺哀歌》更是在第一首中就写道:“但是,生者都犯了同样错误,他们过于泾渭分明。/天使(据说)往往不知道,他们究竟是行走在/活人还是死人中间。永恒的激流总是/在两个领域冲走一切时代 / 并比两者的声音更为响亮。”(Werke 2: 203)在这个意义上,勒塞在《里尔克的宗教观》一文中认为:“在这种‘伟大的统一’中——它欲战胜源于基督教的二元对立——栖居着‘天使’。”(里尔克、勒塞: 187)正如里尔克在1925年写给波兰译者胡勒维茨(Witold Hulewicz)的信中所言:

对生的肯定和对死的肯定,在哀歌中被证明是一回事。承认这一个而不承认另一个,这就会像在这里体验和庆祝的那样,是一种最终会排除所有无限性的限制。死是生的另一面,背离我们的、未被我们照耀的另一面:我们必须尝试达到我们生存的最伟大的意识,这种意识在两个无限的领域都如同在家里一样,从两个无限的领域都汲取无尽的养分……真正的生命形式贯穿两个领域,最伟大的血液循环流经两个领域:既无此岸,亦无彼岸,只有大一统,而“天使”,这些超越我们的本质,就栖居其中。( Briefe: 374-375)

《马尔特手记》中第9节里写到孕妇怀有“两个胚胎:婴儿和死亡”,它们“在同时生长”(Werke 3: 464)。小说中的生死并不相互排斥,“人们身上携带着死亡,如同果实中的果核”(459)。英格博格和克里斯蒂娜·布拉厄这两位女性角色的跨界显形,也说明了这一点。人们一般认为,死亡是生命线性发展的终点,而在里尔克笔下,生死共处甚至浑然一体:“如果说树木开花,那么在死亡和生命都在其中开花。农田里充满了死亡,在它仰望的脸庞上,生命的表现丰富多彩。”(Aufzeichnungen 368)

这是不是一种“齐生死”的变体?在此确实存在结合庄子解读里尔克的可能性,比如《哀歌》译者绿原在联想和比较之后认定:

读到里尔克关于生中有死,死中有生,生死合一,既无所谓“此岸”,亦无所谓“彼岸”,只有伟大的统一等等感慨,译者不禁记起东方庄生的所谓“予恶乎知悦生之非惑耶? 予恶乎知恶死之非弱丧而不知归者耶?予恶乎知夫死者不悔其始之蕲生乎”;不过,庄子以人生为“白驹过隙”,“方死方生”,“死生为徒”,这种相对主义又比里尔克的类似思想更富于形而上学的意蕴,里尔克显然不及庄子那样沉着而精湛。(431)

无论是否应该归入相对主义、形而上学抑或神秘主义、虔敬主义、虚无主义,第八首哀歌中涉及的“敞开者”否定了分割各个疆域的界限,与此相应的是里尔克构建“世界内在空间”的努力。在诗人看来,要想拯救这个他在《祈祷书》、《马尔特手记》等作品中一贯抨击的尚术拜欲的现代世界,或许不二法门就是:消除界限和隔阂,一统疆域与空间,作为“酿制不可见者的蜜蜂”(Briefe: 374),以诗的力量将全部存在置入“开放”和“委身”的心灵,使之变为无形而永驻其中。

杜伊诺古堡

2. 3 突破语言藩篱

在瑞安(Judith Ryan)看来:“里尔克的‘世界内部空间’一词实际上是讲‘宇宙’或‘外部空间’(宇宙飞船飞行的地方)与人类心理内部空间结合在一起。这一空间与诗歌和想像一致。”(195)这种观点其实也涉及了诗的力量,即构建世界内在空间是以诗人的话语,而不是技术的、科学的、哲学的,尤其不是借帮让诗人感到万分恐惧的所谓“世人的话语”(Werke 1: 106):

我是如此害怕世人的话语

他们把一切说得如此清楚:

这叫做家犬,那唤作屋宇

开始在这里,那里是结束。

让我恐惧的还有他们的意指和戏谑

他们无所不知,包括未来和往昔;

对他们而言,不复有神奇的山岳;

他们的花园和庄园紧邻着上帝。

我要始终警告和阻止你们:

躲远点!我爱听的是万物自鸣。

你们一碰,万物便呆滞而无声,

你们使我的万物失去了生命。

尽管如此或正因为如此,发轫于印象主义和青春风格,经由“咏物诗”,到达象征主义,里尔克越来越致力于发掘语言内蕴的诸多可能性,追求语言运用的最极限,不拘格套,不合众嚣,以别样的方法“占有”、“使用”语言,使之发出别样的光辉,以并非人所熟知的姿态来体现新的内容,以其大胆和成功的实验扩展了文学表述的领域,不倦地以具有开放性和整体性,因而在传统指涉意义上难解、多解、抗解的诗性语言和意象,探索和开拓一个旨在克服主客分裂的“世界内部空间”,期冀逐步接近去除界限、一统疆域的“敞开者”。

魏育青,复旦大学外国语言文学学院教授、博士生导师、上海翻译家协会会长。从事德语语言文学教学、研究和翻译,有多种专著、论文、译著、教材在国内外发表。