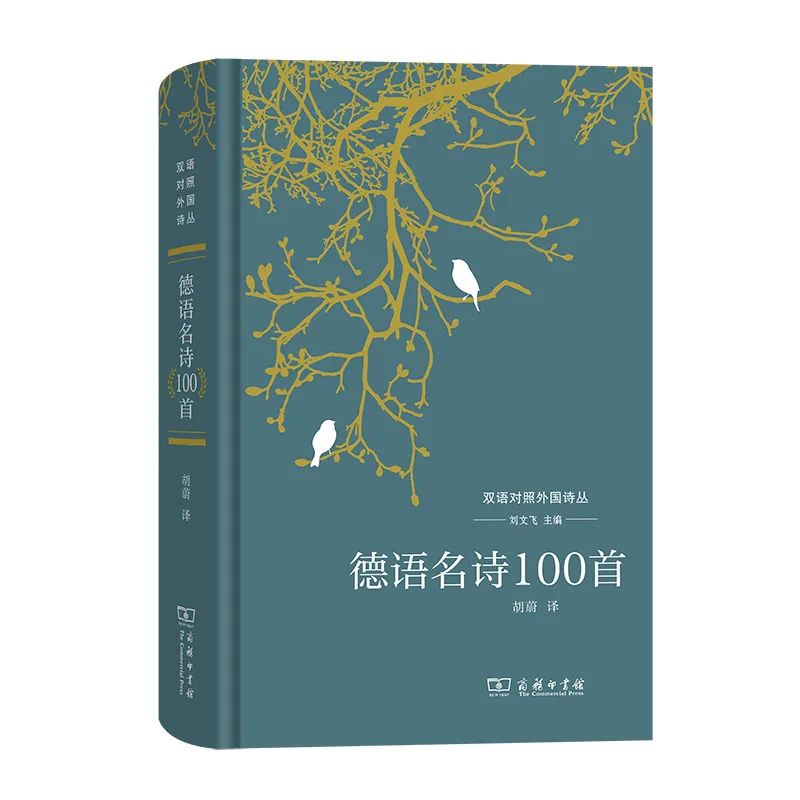

新书推荐 | 胡蔚编译《德语名诗100首》

新书讯

6月初夏,商务印书馆隆重推出“双语对照外国诗丛”之《德语名诗100首》,由中俄交流十大杰出人物、俄联邦友谊勋章获得者刘文飞教授主编,由北京大学外国语学院德语系副教授、德语诗歌研究专家胡蔚老师倾力编选翻译。胡老师将带你在德语诗歌长河中撷英咀华,倾听那莱茵河边的低吟浅唱、城堡里的沉思冥想……

我们全文推送胡蔚老师为诗集撰写的序言,以及诗集收录的克洛卜施多克《苏黎世湖》一诗,感谢胡蔚老师和商务印书馆的支持。

若要洞察诗歌之法,

须得前往诗歌之国;

若要理解作诗之人,

须得前往诗人之国。

歌德《西东合集·释读》

德语抒情诗的传统:

概念辨析和历史要述

德意志是诗人的国度,德语是抒情诗的语言。自中世纪诗人福格威德的瓦尔特以后,各个时代皆有名家名作传世:从巴洛克时期典雅的十四行诗到启蒙运动高昂的颂歌。从歌德的渊博丰富到荷尔德林的高古激昂,从海涅的机智深情到女诗人德罗斯特 – 许尔斯霍夫的细腻忧伤,19 世纪德语诗歌的星空可称得上群星璀璨。20 世纪德语文学中,里尔克、霍夫曼斯塔尔、本恩、特拉克尔、布莱希特和策兰,这些名字在世界诗歌的版图上留下了位置。

德语诗歌的语言同样是时代、思想和情感的结晶,进入汉语语境,始自晚清才子王韬同治十年(1871)译德意志爱国诗人阿恩特(Ernst Moritz Arnd)的《祖国歌》。迄今为止,德诗汉译的历史已150 余年,几代译者殚精竭虑,在中文语境中完成了对德意志精神的诗化呈现,深刻地影响了现代汉诗的形成与发展,从而也塑造了现代中国的思想和精神。冯至先生的《十四行集》便是凝聚了里尔克、歌德和杜甫精神的诗歌结晶。

通常认为,在开启于荷马史诗(属于叙事传统)和古希腊悲剧(属于戏剧传统)的西方文学史中,抒情(Lyrik)成为与叙事(Epik)、戏剧(Dramatik)并列的三大文体,要到18 世纪末兴起的浪漫主义运动中才成为共识和创作的自觉。浪漫主义运动赋予个人情感表达的伦理合法性,在文学中形成了一个有情的诗人自我主体。抒情诗作为一种缘情言志,合乎音韵的诗体文学,以抒情自我的主体性为前提。

本书收集的100 首德语名诗试图呈现出“抒情精神”在德语诗歌千年历史中的发展和不同的形式变化,这些形式多样的诗之器皿承载了德意志精神的丰盈。鉴于德语诗学中的诗歌文体概念与中文语境中的惯常用法有所差异,在开始对抒情诗传统的梳理之前,我们首先要厘清德语诗学中常用的概念。

一、德语诗学中的“诗”(Gedicht)、“抒情诗”(Lyrik)、“抒情性”(das Lyrische) 概念辨析

德语里的“Gedicht”和“ Lyrik”,在中文语境里都可以翻译为“诗”,其内涵和外延却各有渊源,用法也不同。“Gedicht”一词源出于古德语 tihton,意为书写(schreiben),是对所有文本的总称。马丁·奥皮茨(Martin Opitz)在德语诗学的奠基之作《德意志诗论》(Buch von der Deutschen Poeterey,1624)中将“geticht(e)”定义为诗体文学(Versdichtung),并以贺拉斯的《诗艺》为依据,列举“Gedicht”所包含的文体有:英雄史诗(Heldisches Epos)、悲剧(Tragöie)、戏剧(Komöie)、讽刺文(Satire)、警句(Epigramm)、牧歌(Ekloge, Hirtenlied)、哀歌(Elegie)、赞诗(Hymne)、应景诗(Silva, Gelegenheitsgedicht)。

显然,这些文体题材风格迥异,唯一的共同点便是由押韵的诗行组成。凯泽(Wolfgang Kayser)在《德语诗律学概要》(Vom Rhythmus in deutschen Gedichten,1938)中对诗(Gedicht)的定义,依然沿用了奥皮茨的观点,即由诗行(Vers)构成的文本,而诗行无非是“一页纸上刻印的铅字周围有许多空白之处”。直到18 世纪,德语戏剧沿用诗体,莱辛的《智者纳丹》、歌德的《浮士德》、席勒的《瓦伦斯坦三部曲》皆是诗体戏剧(ein dramatisches Gedicht);文论也用诗体如布瓦洛的《诗学》(L’Art poétique)、蒲柏的《人论》(Essay on Man)等,皆属于诗体文,不是抒情诗(Lyrik)。

抒情诗,“Lyrik”, 源于希腊语lyrikos, 是古希腊里拉琴(lyra)的形容词格,在文化萌芽期,歌谣总是与歌唱、舞蹈同源,歌者抒发情感,是一种在公共场合的表演艺术。在亚里士多德的《诗学》中,叙事和戏剧已经作为固定的文体概念出现,而直到文艺复兴,随着彼特拉克的爱情诗歌风靡欧洲,抒情诗作为一种文体概念出现,特里希诺(Giovanni Giorgio Trissino)在《诗学》(Poetica, 1529/1563)中已经提及。抒情诗作为一种抒发情感的文体与小说、戏剧相提并论,要到狂飙突进时期才形成共识。他在为《西东合集》撰写的释读中提出了著名的论断:“文学(Poesie)只有三种真正的天然形式:清晰的叙述(die klar erzälende),情绪激昂的抒发(die enthusiastisch aufgeregte)以及个体的行动(die persönlich handelnde)”,它们分别对应的是“Epos,Lyrik 和Drama”。歌德对三种文体的规定并非从形式,而是从表达方式上予以界定和区分。施岱格尔(Emil Staiger)在《诗学的基本观念》(Grundbegriffe der Poetik,1946)中呼应了歌德的“三分法”,表明他关注的不是文体形式,而是“史诗的”、“悲剧的”和“抒情的”,构成这些性质的是创作者的意识风格以至存在模式。

西方文学史上抒情诗的兴起与启蒙运动中人的主体性解放,“自我”的发现密切相关。文学逐渐从亚里士多德古典主义诗学的艺术“摹仿”论中解放出来,转而寻求对个人真情实感的表达。在德语文学史上,18 世纪中叶开始的“情感”崇拜,受到了虔敬主义的影响,在相继出现的重情主义、狂飙突进直至浪漫主义运动中发展壮大,抒情诗也相应成为最高等阶的文体。黑格尔在著名的《美学》讲座中对抒情诗的功能有恰切的表达,抒情诗将“倏忽急逝的瞬间情绪,心灵的叹息,一闪而过的无忧无虑的快乐,痛苦、忧郁、沉重、哀怨,所有的感觉或具体的灵感都被固定下来,通过言说而变得持久”。

同样容易混淆的德语诗学概念是德语中的Poesie 和Dichtung,也常常在汉语中被译为“诗”,Poet 和Dichter 相应地被译为“诗人”。这里的“诗”对应的是广义上的“诗”概念,是“文学”的总称。而在德语中常常与Poesie 相对的Prosa,是指非韵体文,如小说(Roman)、志异小说(Novelle)都属于Prosa,直到18世纪市民阶级的兴起,才登入文学大雅之堂,所以黑格尔称小说为“现代市民史诗”。Poesie(诗)与Prosa(文)的对立,不仅是形式的区分,尤其是它们的形容词格poetisch 与prosaisch,更隐含有雅文学与俗文学的区分。

二、德语抒情诗的历史传统和发展概述

抒情诗是诗人主体自我的表达,是语言的艺术,考察德语抒情诗的历史,并非寻找宏大历史理念在诗歌中的印证,恰恰相反,诗人往往最先捕捉到了时代精神的细微脉动,抒情诗如同封存于琥珀中的昆虫,生动细致、具体而微地保留了不同历史时期中诗人个体的精神。下文以德语文学史脉络为线索,即按照中世纪文学——近代早期——启蒙运动——浪漫主义——现实主义——现代主义——战后文学——当代文学的线索,简要概述“抒情精神”在每个德语文学史时期的主要发展情况。最古老的德语韵诗是留存于10世纪前后手稿中的宗教诗和古日耳曼部落咒语,《彼得之歌》(Petruslied)和《梅尔赛堡咒语》便是代表。发现于12 世纪修院的中古德语爱情诗《你是我的,我是你的》,堪称德语抒情诗的鼻祖。在施陶芬王朝当政期,中古德语文学进入鼎盛时期,宫廷史诗《帕齐法尔》《特里斯坦》与英雄史诗《尼伯龙人之歌》相继成文流传,同时期的诗歌在14 世纪被苏黎世富商马内塞家族组织编撰,收集于《马内塞歌本》(Codex Manesse)中,是规模最大的中古高地德语诗歌抄本,收入140 余位诗人作品,按照身份等级排列,上至君王下至平民均有列入,以骑士爱情诗(Minnesang)、格言诗(Sprüche)和宗教诗(Geistliche Lieder)为主。其中福格威德的瓦尔特最受后世称道,他的名诗《菩提树下》《吾坐磐石上》代表了中古德语抒情诗的最高水平。

德语近代早期文学分为16 世纪的宗教改革和人文主义运动时期与17 世纪的巴洛克时期。马丁·路德1517 年发起宗教改革,完成了圣经德语翻译,统一了德语书面语言,他还著有36首基督教众赞诗(Kirchenlied),包括《上帝是我们的坚强堡垒》《深处呼求歌》等名作,为新教教会赞美诗开辟了先河。在手工业发达的南德城市出现了工匠歌手(Meistergesang)的行会组织,他们以中世纪格言诗为范例撰写诗歌。纽伦堡鞋匠汉斯·萨克斯著有34 卷6000 余件作品,是工匠歌手中的传奇人物,代表作《维滕堡的夜莺》颂扬路德和新教教义,传唱甚广,萨克斯的诗歌多以四音步叠韵诗行(Knittelvers),成为后世德语诗歌中经常使用的格律形式。

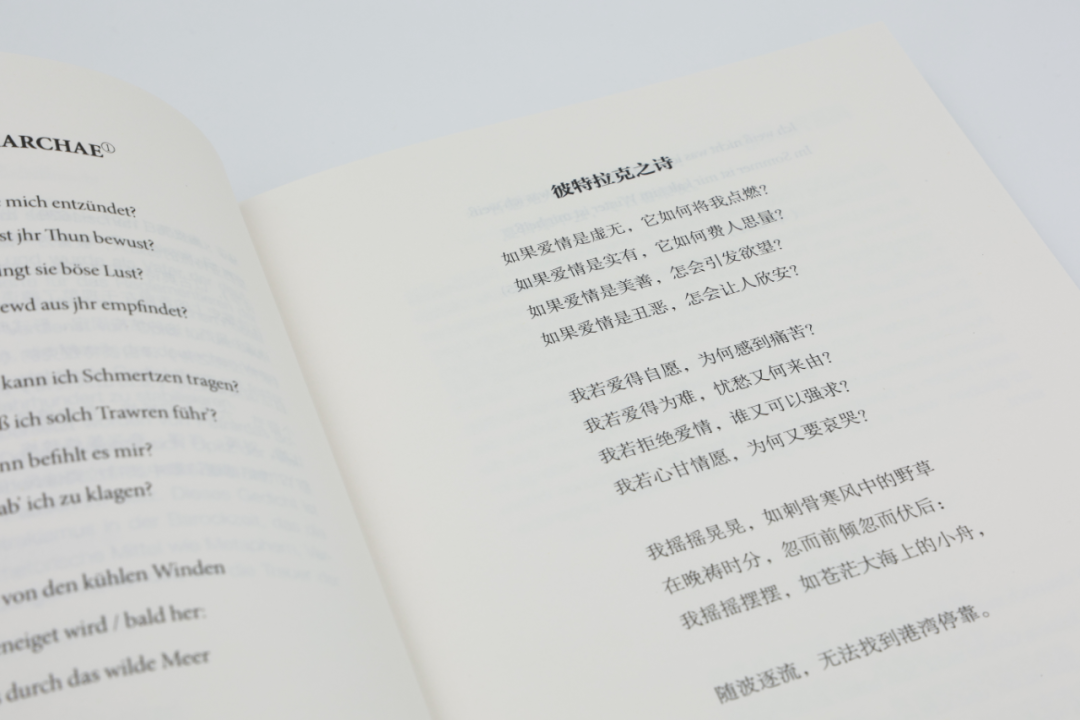

17 世纪巴洛克时期,出身贵族的精英知识分子开始致力于组织语言社团,纯净德语语言,规范德语诗学,其中以马丁·奥皮茨贡献卓著,他撰写的《德意志诗论》第一次为德语诗学制定规范,以古典诗学和文艺复兴诗人彼特拉克、龙萨为师,借鉴古典修辞术和格律学,以德语轻重音替代古典诗歌中的长短音,他倡导文雅精美的诗风,以彼特拉克的商籁体诗为范,将源自法语史诗的亚历山大体诗行引入德语。17 世纪三十年战争(1618— 1648)使得人们在虔诚信仰中寻求安慰,通过不同路径追问人生的意义和自我解脱之道。巴洛克文学中先后出现了两位大诗人:格吕菲乌斯和霍夫曼斯瓦尔道,两人皆擅写十四行诗,以战争、无常(vanitas)、铭记死亡(memento mori)、抓住时日(carpe diem) 为主题, 格律严谨、意象繁复、修辞讲究。前者以战乱时局家国之痛为题,后者则代表了三十年战争后的矫饰主义倾向。当时流传甚广的还有新教牧师保罗·格尔哈特(Paul Gerhardt)和天主教耶稣会士弗里德里希·封·施佩(Friedrich von Spee)的基督教诗篇,以及神秘主义诗人“西里西亚天使”的箴言集《智天使漫游者》和斯多葛主义的弗莱明的格言诗。英年早逝的京特是介于巴洛克和启蒙时期的诗人,他的诗歌抒发的真挚情感超越了巴洛克文学诗歌程式的限制。

18 世纪启蒙运动所倡导的理性和情感的启蒙,科学与宗教的张力,传统与个人的角力,在德语诗歌史上留下了清晰痕迹。启蒙早期自然诗成为主流,认知和描绘自然是科学理性的发展,自然哲理诗既是古代哲理诗传统的延续,同时也是彰显自然神学的主张:人类理性是上帝之光,“自然之书”是上帝意志的体现。布洛克斯九卷本巨著《神内的尘世欢愉》便是一部自然百科全书;瑞士博物学家哈勒(Albrecht von Haller)的长诗《阿尔卑斯山》开创了德语自然风景诗的先河,以自然的崇高和深邃为题,也表达了人与自然和谐相处的理想。同时期占据德语诗坛主流的是安纳克瑞翁体(Anakreontik),哈根多恩、格莱姆(Johann Ludwig Gleim)以古希腊诗人安纳克瑞翁为师,以醇酒爱人为题,是巴洛克时期贵族风流名士诗(Galante Lyrik)的延续。启蒙盛期,在对唯理主义(Rationalismus)的反思中,受虔敬主义(Pietismus)影响的文学重情主义(Empfindsamkeit)应运而生,大诗人克洛卜施多克是最重要的重情主义诗人,他在青年时期效仿弥尔顿的《失乐园》,以宗教长诗《弥赛亚》享誉全欧,同时成功地将荷马史诗的六音步诗体和颂歌体引入德语诗歌,《苏黎世湖》《春之祭》是其古典颂诗的代表作。

歌德自1770 年在狂飙突进运动中登上文坛到1832 年去世,这60 余年时间历经狂飙突进、魏玛古典和浪漫主义时期,被称为“歌德时代”,是德语文学史发展的第一个高峰,也是德语诗歌创作最活跃的时期,出现了歌德、席勒、荷尔德林、诺瓦利斯、布伦塔诺、艾兴多夫等重要的德语诗人。社会学家科泽勒克将这个阶段称之为德国社会的鞍型时代(Sattelzeit),是从封建等级社会向市民社会过渡的时期,也是社会秩序急剧变动的时期。这一变动也体现在抒情诗人对于主体自我表达的探索与增强。歌德诗歌最能代表这一承上启下时期德语诗歌的发展,他一生的主要创作时期分为狂飙突进时期、魏玛古典时期和晚年圆融时期,著有诗歌3000 余首,诗体形式之多样,内容题材之丰富,德语诗人中无出其右。狂飙突进运动时期,歌德受到赫尔德的影响,从民间文学中汲取养料,以与牧师之女弗里德里珂·布里翁的爱情经历为素材,完成了被后人称之为体验诗的“塞森海姆组诗”。德语诗歌史上第一次出现了对现实爱情的歌颂,个人自由意志的诗意表达,标志着现代德语诗歌的开端。歌德同时期的赞诗《普罗米修斯》《漫游者的暴风雨之歌》《伽倪墨得斯》借古希腊英雄和诗体传递时代精神。1774 年歌德受邀赴魏玛公国担任宫廷首辅,公务缠身,创作受阻,对个性和爱情的追求转向对人性的探索,著有《人类的界限》《神性》等哲理诗。1786 — 1788 年意大利之行后,歌德进入古典时期,专注于自然和艺术研究,撰有《罗马哀歌》《自然与艺术》等诗作,并于1795 年与席勒结盟,两人携手完成了《赠辞》和系列叙事谣曲,除此之外,席勒亦有《欢乐颂》《希腊众神》《散步》等著名颂诗传世。歌德在晚年融汇东西方宗教、哲学和诗艺,进入生命和艺术的圆融时期,完成了重要组诗《西东合集》《中德岁时诗》《神和世界》,其中吸纳了古希腊罗马、波斯、印度和远东的文化来源,是其世界文学观念的诗学实践。在歌德席勒的学生辈中,荷尔德林是艺术成就最高的诗人,他将自克洛卜施多克以来的德语古典体诗歌提升到了新的高度,哀歌体组诗《饼与葡萄酒》中“贫乏时代诗人何为?”的追问在当下依然振聋发聩,诗人在漫漫长夜里承担起“贫乏时代”里神圣祭司的使命,等待着新神的降临。

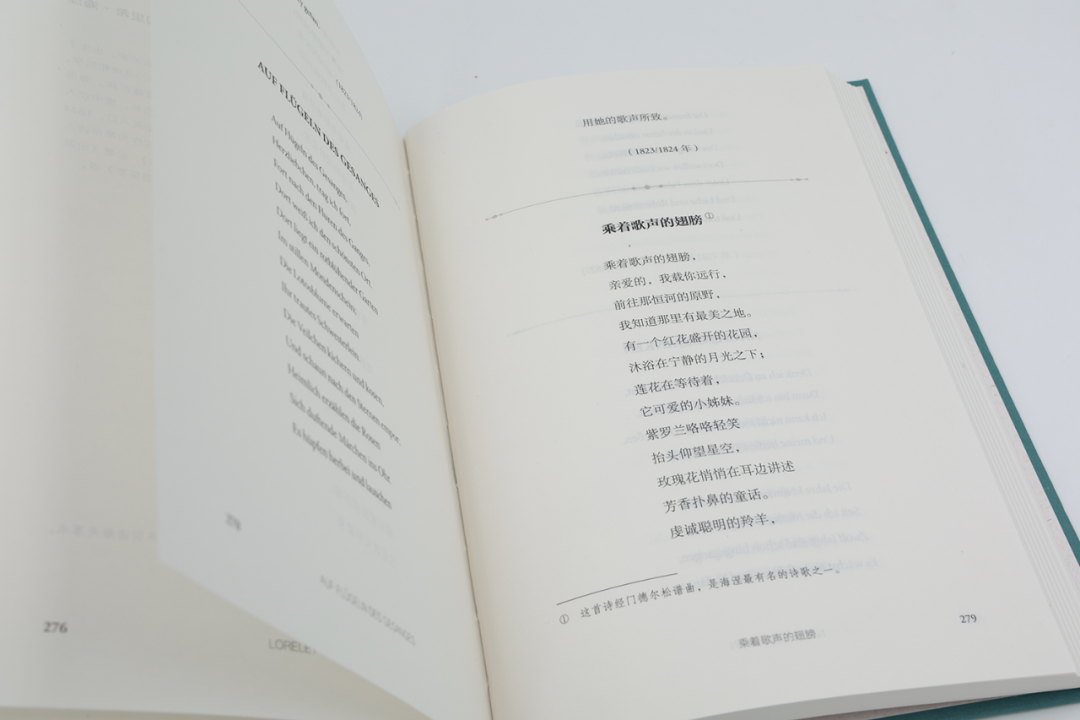

常与《饼与葡萄酒》相提并论的是早期浪漫主义诗人诺瓦利斯的名诗《夜颂》,以悼念早逝的爱人索菲为缘起,究其精神主旨,依然是为启蒙后的世俗社会寻找一种新的精神支撑——明知人的局限、世事的无常,坚信真理的永恒,这是浪漫主义一代诗人的共同信念。赫尔德和歌德在狂飙突进时期开始的民歌收集整理工作在浪漫主义时期得以体系化。赫尔德强调民歌中蕴含了一个民族“声音与情绪的共同体”。面对拿破仑入侵和德意志政治分裂的局面,德语民歌集的编写有着明确的政治教化和凝聚民族精神的意图。布伦塔诺和阿尔尼姆编写的民歌集《男童的神奇号角》标志着浪漫主义从早期浪漫主义的哲学思辨和神秘主义转向晚期浪漫主义朴素自然、真挚动人的风格。艾兴多夫和威廉·穆勒的诗歌经谱曲后被广为传唱,达到了艺术歌曲的巅峰。被认为是浪漫主义最后一位诗人的海涅的诗歌中,既有哀婉动人的《罗蕾莱》《乘着歌声的翅膀》,也有政治批判诗如《德国—— 一个冬天的童话》《西里西亚纺织工人》犀利如剑,抨击普鲁士政府的集权专制。

现代社会的张力与矛盾在歌德时代尚可以在浪漫主义乌托邦的远景中找到慰藉,海涅以反讽为盾与之虚与。在19 世纪中叶复辟时期以后的诗人群体中,现代性的危机显现得更为隐蔽曲折却也更为激烈。出生于威斯特法伦地区古老天主教贵族家庭的女诗人,德罗斯特 – 许尔斯霍夫同时面临着信仰的困境与女性角色的困境:在一个启蒙的社会中寻找神谕,在一个妇德严谨的环境中渴望摆脱性别的枷锁。莱瑙、默里克以及属于诗意现实主义的施托姆和李利恩克龙的诗歌中,启蒙以后的失序感带来了对身边日常生活中细节的关注,与前辈作家擅长宏大叙事和精神思辨不同,他们更加关注自然、风景和荒野之美。而在1848 年革命中出现的政治诗歌则弘扬统一、公平和自由的政治主张,如后来成为德国国歌的《德意志人之歌》。

1900 年前后的世纪之交迎来德语文学史上第二次高峰,哲人尼采在1889 年完成的“酒神颂歌”预兆着现代主义运动的即将开启。三位德语现代主义大诗人格奥尔格、霍夫曼斯塔尔和里尔克对后世影响深远。这是一个现代工业驱动下剧烈变化的时代,面对旧秩序的崩塌,新秩序的建立,各种现代主义的诗歌实验层出不穷。格奥尔格早年受法国象征主义的影响,用整饬严整的诗歌形式对抗失序的世界,对抗自然主义的粗鄙;后期主要致力于以青年精英知识分子为成员的“格奥尔格圈”(George-Kreis)活动。晚年诗集《新王国》预言了精神贵族统治下新王国的到来。格奥尔格明确拒绝了“新王国”在纳粹德国中的政治实现,退隐到瑞士终老。曾经与格奥尔格交好的霍夫曼斯塔尔天赋惊人,年少成名,是维也纳文坛的耀眼新星,他的诗艺精湛,集合了不同的传统、形式和角色。三位诗人中最有影响的当属里尔克,他的诗歌思想深邃,语言艰深,形式复杂精美。早期《宅神祭品》《梦中加冕》《耶稣降临节》等诗集抒发忧郁和颓废的世纪末情绪。世纪之交前后《图像之书》《时辰祈祷书》两部诗集标志着里尔克的诗风由抒发个人情感到客观状物的过渡。1902 年前往巴黎后,他从罗丹雕塑和塞尚绘画中得到启发,认为万物自身俱足,具有主体性和神性,由此进入“物诗”阶段。1912 年起里尔克在杜伊诺古堡撰写《杜伊诺哀歌》,中途因第一次世界大战爆发中断,直至1922年2 月在慕佐古堡完成了余下6 首。随后,诗人将55 首《致俄耳甫斯的十四行诗》一气呵成,堪称德语诗歌史上的缪斯降临时刻。

1914 年第一次世界大战爆发后,古老的秩序与古老的诗歌范式同时崩塌,抒情主人公似乎无法再在诗歌中建构意义,虚无主义盛行,这在品图斯(Kurt Pinthus)1919 年主编的表现主义诗集《人类的黄昏》中得到了集中体现。自杀于东线战场上的特拉克尔、特立独行的犹太女诗人拉斯克 – 许勒以及青年时代的本恩和布莱希特是表现主义一代诗人的代表。特拉克尔的诗歌以秋色、黑夜和死亡为主题,意象晦暗独特,寓意深刻,被认为是诺瓦利斯和荷尔德林的传人。拉斯克 – 许勒的诗歌以爱情、宗教、死亡为主题,意象丰富,感情强烈。本恩1912年出版的第一本诗集《停尸房与其它》惊世骇俗地以死亡和尸体为题,风格客观冷静,是一战前德国社会异化和虚无主义思潮的反映。纳粹上台后,本恩1933 至1935 年公开拥护纳粹政权。经过长时期的沉默后,本恩在战后德国文坛重获殊荣,发表诗集《静态诗》,在演讲《诗歌问题》中,提出“绝对诗”的主张。布莱希特以戏剧家著称,他在诗歌创作上也天赋高超,有诗歌2300 余首,诗体从歌诗到谣曲,被赖希 – 拉尼茨基誉为“20世纪最好的德语抒情诗人”。布莱希特认为诗歌应该面向理性和生活,具有政治性和实用性, 提倡一种介入世界的诗学,与本恩的“绝对诗”观念针锋相对。1938 年撰写的《论无韵无律诗》中指出,传统诗律的“光滑圆润”会遮蔽“人与人之间的矛盾,斗争和暴力”,诗歌不是用来催眠,而是用来激发思考。二战后,布莱希特定居民主德国,他在逝世前完成的《布克哀歌》是德语诗歌史上最为优美的哀歌。

阿多诺对于“奥斯维辛后写诗是野蛮的”的断言在二战后的德语文坛引发广泛的讨论,恰是奥斯维辛的幸存者,犹太诗人策兰赋予了战后德语诗歌新的声音。策兰早年的诗集《罂粟与记忆》直面家国记忆的伤痛,其中《死亡赋格》成为大屠杀见证诗歌的代表作。策兰的挚友,同为犹太裔德语诗人的奈莉·萨克斯获得了1966 年诺贝尔文学奖。冷战时期联邦德国著名的文学社团“四七社”,集结了君特·艾希、策兰、英格伯格·巴赫曼、恩岑斯贝尔格等一批优秀诗人。他们的诗作有鲜明的时代特征,保留了丰富的时代细节和个人心绪。艾希在美军战俘营中写下的短诗《清点》成为战后废墟文学的代表作。恩岑斯贝尔格是位高寿的诗人,同时也是位意见领袖,被哈贝马斯称为时代的“风向标”。值得关注的是,战后德语诗坛上活跃着多位女诗人,除了已经提及的奈莉·萨克斯、巴赫曼外,还有卡施尼茨、基尔施、多敏等,她们的风格敏锐、真挚、纯粹和丰富为德语抒情诗传统增添了不可缺少的女性经验和女性声音。

二战后德语诗歌中一个引人注目的现象是实验诗歌的兴起。诗人尝试拓展语言的界限,从诗歌语言的视觉和声响的表意潜力上入手,丰富了诗歌的表现形式。摩根史坦恩在19 世纪末开创了具象诗(Konkrete Poesie)传统,诗歌语言不再仅是载意和表达概念的工具,而是“具体”的材料,是视觉图像或声响的媒介。这种实验性的图像诗歌在一战后的达达主义运动,以及在战后宫沐灵歌的装置诗歌中得到进一步发展,并随着当代影像技术的发展显现出了丰富的表现形式和发展潜力。

两德统一后的当代德语诗坛呈现出蓬勃发展的态势,诗人创作和诗歌评论都非常活跃。近三十年获得德语文学最高奖毕希纳奖的诗人有比尔曼(Wolf Biermann, 1991)、吕姆柯尔弗(Peter Rühmkorf, 1993)、格律拜恩(Durs Grünbein, 1995)、基尔施(Sarah Kirsch, 1996),布劳恩(Volker Braun, 2000),帕施迪奥尔(Oskar Pastior, 2006)、贝克(Jürgen Becker, 2014)、扬·瓦格纳(Jan Wagner, 2017),埃尔朴(Elke Erb, 2020)。德国、奥地利和瑞士三地德语国家对于诗歌创作的重视和鼓励体现在数不胜数的各种诗歌奖、诗歌网站、诗歌基金会和诗歌节的设置上。慕尼黑的诗歌珍藏馆(Lyrik Kabinett)是德国规模最大的世界诗歌图书馆,柏林、科隆等地定期举办国际诗歌节,邀请世界各地的诗人,探索“世界文学时代”(歌德语)中诗歌写作的多种可能性,讨论诗歌在不同语言和文化之间所起到的沟通作用。

在活跃于当代德语文坛的诗人中,既有恩岑斯贝尔格这样年逾九十,经历过纳粹政权兴衰、冷战时期和两德统一的诗坛常青树,也有一批出生于战后,探索形式实验、拓展诗歌表达边界、融汇东西方诗歌形式传统的中青年诗人。格律拜恩和扬·瓦格纳是德语诗坛新生代中的代表人物。格律拜恩使用古典哀诗体描述当代生活,讨论量子物理和神经学;扬·瓦格纳同样是年少成名,诗艺娴熟,观察细腻、思维锐利,将诗歌的音律之美与知性理智相结合。近十年来,自然书写成为当代德语文坛中的热潮,获得首届德国自然书写奖的女诗人波诗曼尤为值得关注,2020 年发表的诗集《雨云》将童年记忆、当下观察、历史知识与自然景观交织在一起,讨论全球环境恶化、气候变化和种族灭绝的问题。德语自然诗这一古老的诗歌传统为当代人反思人类和自然在“人类世”的关系提供了一种历久弥新的文体。

1971 年,旅美学者陈世骧先生在北美比较文学年会上发表《论中国抒情传统》,指出中国文学从整体而言,是一个由诗经和楚辞开启的抒情传统,而西方发端于荷马史诗和古典悲剧,直到18 世纪的浪漫主义运动中,抒情诗方成气候。这一观点已成为中西比较文学中的定论。近来的西方诗歌研究不断回眸西方的“抒情传统”;既反思浪漫主义与新批评的影响,更向古典、中世纪,以至文艺复兴的遗产致敬。本书选编和翻译德语文学史上经典抒情诗100首,正是希望以德语文学史上的具体案例,展示德语抒情传统在诗歌文体中的样态和历史的发展蜕变。

三、编写体例和致谢

德语诗人深受国内读者喜爱,优秀译作纷呈,杰出译者辈出,但以文学史脉络为线索的德语诗歌通选译本则不多,其中以德语译界前辈钱春绮先生译《德国诗选》最有影响力,被收入人民文学出版社“外国文学名著丛书”(网格本),惠及几代读者。本诗集选入的100 首诗皆是德语诗歌史上的名家名作,原文主要依据两个权威德语诗歌选本:Hanspeter Brode (Hg.):Deutsche Lyrik. Eine Anthologie. Stuttgart: Suhrkamp, 2015. ( 第13 次印刷,1990 年初版);Dietrich Bode (Hg.): Deutsche Gedichte. Eine Anthologie. Stuttgart: Reclam, 2011. ( 增订版,1984 年初版)。诗集选本不以国别为限,收入德语文学史上各时期各个诗歌流派的代表作,既突出经典诗人,同时注重呈现德语抒情诗发展的历史脉络和内在理路,并关注诗体形式在各个时代的特征。除了经典诗作之外,适当加大国内译介较少的巴洛克时期诗歌、女性诗歌、实验诗歌的比重,力求在100首诗歌的有限篇幅内,尽可能全面呈现德语抒情诗传统在千年德语文学史中发展的样态。

据丛书的编写体例,诗歌按照发表年份排序,以方便读者了解德语抒情诗的历史发展脉络。若一位诗人有多首作品入选,则一并置于其名下。每位诗人的生平介绍和诗选用德汉双语对照编排,并在脚注中对有特点的诗歌格律和内容要义,对字词疑难之处作出扼要注解。这种编写体例对德语诗歌学习者和爱好者有切实的助益。德语诗歌史和诗人信息主要参考了五卷本《德国文学史》和德语诗歌史的权威史述。为致敬两位德语诗歌翻译大家,歌德的《五月节》使用了郭沫若先生的译本,里尔克的《秋日》和《豹》使用了冯至先生的译本,其余诗歌皆为笔者译出。诗歌翻译对于译者的知识储备、语文能力和翻译经验乃至天赋有极高的要求。众所周知,诗歌翻译是知其不可为而为之的劳作。理想的诗歌翻译是形神具备的再创作,是本雅明所谓“纯语言”的炼金术:诗歌的意象、韵律,及其蕴含的经验、情感,被拆解和融化,又在新的语言中被重新赋形。如此境界,可遇不可求,笔者才识平凡,错谬难免,祈请方家不吝指教,以俟来日完善。北京大学德语系素来有诗歌翻译和研究的传统,新中国成立后北大第一代德语文学学者冯至和杨业治先生是德语诗歌中文译介和研究的先行者。我的两位导师,北京大学张玉书教授和慕尼黑大学沃尔夫冈·弗吕瓦尔德(Wolfgang Frühwald)教授,分别在德语诗歌翻译和研究领域卓有成就。张玉书教授是席勒、海涅和女诗人德罗斯特的诗歌译者,主编有《外国抒情诗赏析辞典》(1991);弗吕瓦尔德教授是诗人布伦塔诺、艾兴多夫历史注疏版全集主编,编选的《德国浪漫主义诗集》(Gedichte der Deutschen Romantik, 1986)是学界公认的权威选本。自2011年起,我在北大德语系开设“德语抒情诗史”“德语自然诗”“歌德诗歌”课程,诗集中选入的大部分诗歌都与同学们在课堂上研读过。两位导师于2019 年元月魂归道山,老师的提携教导,历届学生给我的灵感和启发,北大德语系同仁师友的关心支持,笔者时时感念。承蒙刘文飞教授的信任和勉励,本诗集收入商务印书馆“双语对照外国诗丛”系列。责任编辑石良燕女士细致专业的工作保证了诗集的顺利出版。首都师范大学外国诗歌研究所做了精心的组织工作,首师大德语系陈曦博士通读了整部书稿。我在北大德语系的学生张皓莹、邢旭、王一帆和杨景丹进行了原文录入,中山大学陈郁忠博士亦对书稿有所贡献,在此一并致以衷心的谢意。

胡 蔚

2023年春于京西玉泉山东麓

苏黎世湖

克洛卜施多克 作 胡蔚 译 李牧翰 朗诵

我的自然母亲,你的造物辉煌,

撒落在田野上。笑容洋溢的脸,

远比造物更美,将上帝的伟大,

又一次念想。

湖面闪闪发亮,两岸葡萄林密布,

你从湖面腾空而起,转瞬飞向空中,

来吧,在映红了湖面的霞光里,

乘着晚风的翅膀。

来吧,教我的歌声青春欢乐,

甜美的欢乐女神,像你一样!

就像青年灵动欢快的歌声,

温柔如那善感多情的芳妮[1]。

苏黎世城在宁静的山谷,

哺育了自由的市民;

轻舟驶过两岸的葡萄园,

武拓峰[2]已远在我们身后。

阿尔卑斯山的银顶在云中显现,

年轻人的心脏跳动地更为善感,

美丽的旅伴,[3]

也谈兴愈浓。

“哈勒的多丽丝”,唱歌的她也值得歌一曲,[4]

希尔策的达芙妮,将克莱斯特和格莱姆真诚欢喜;

而我们年轻人且歌唱且感悟,

就和哈格多恩一般。

澳岛[5]戴上了绿色的桂冠,

将我们拥入它阴凉的臂膀;

看啊,你来了,欢乐女神,

盛大地降临在了我们身旁。

欢乐女神,是你!我们感受到了你!

是啊,是你,你是人性的姐妹,

人性是你无邪的玩伴,

完全流入我们的心灵!

欢乐的春天,你起伏的呼吸如此甜美,

大地生养了你,你的气息温和宁静,

注入少男的心田,

流入少女的心底。

啊,你让情感凯旋:你让

每个绽放的胸口起伏更美,

你把封口的魔咒解除,

爱情的歌咏更为响亮!

苏格拉底的酒杯,

滴露的玫瑰缠绕,

杯中的葡萄酒柔美,它唤醒情感,

和更为温柔的情趣,它唤醒念想,

美酒浸润心灵,唤醒决断,

远离滥饮者,他们优柔寡断,

美酒教导人们摒弃那些,

配不上智者声名的行为。

荣耀奏响诱人的银铃,

铃声传入跳动的心灵,

不朽是一个伟大的念想,

值得高贵的人付出汗水。

诗歌的力量无穷,直到

曾孙女的儿女成双;动人的音调

常把诗人的名字提及,

被人从坟墓里召唤。

爱和虔诚注入你的心灵,

将一颗更温柔的心塑造,

啊,上天!你们多么珍贵,

值得高贵的人们付出汗水!

但是,还有更甜蜜,更美,更诱人的,

是在朋友的怀抱里做一个朋友;

享受生活,

不负永恒!

满怀忠诚的温柔,在林荫里

在林风中,垂下目光,

凝视着银色的波浪,

默默许下虔诚的祝福:

但愿你们和我们在一起,

分散在祖国怀抱的远方的朋友,

我寻寻觅觅的灵魂

在一些有福的时刻里遇到了你们:

哦,让我们在这里建造起友谊的小屋!

但愿我们永远居住在这里,永远!

眼前的林荫变成了潭蓓谷,

每个山谷都成为了极乐园。[6]

(1750年)

[1] 芳妮是克洛卜施多克对挚爱的表妹玛利亚·索菲亚·施密特的爱称,另著有颂诗《致芳妮》。

[2] 武拓峰是苏黎世附近的一座山峰。

[3] “美丽的旅伴”是指此行组织者苏黎世议员和医生希尔策(Hans Kaspar Hirzel, 1725-1803)的夫人,在下一诗节中,她被比作希尔策的达芙妮,即月桂女神,太阳神阿波罗的爱人。

[4] 这一诗节里出现了四位当时著名的德语诗人:哈勒(Albrecht von Haller, 1708-1777),瑞士博物学家,《多丽丝》是他的一首颂歌;另外三位诗人是克莱斯特(Eward Christian von Kleist, 1715-1759)、格莱姆(Johann Wilhelm Ludwig Gleim, 1719-1803)和哈格多恩Friedrich von Hagedorn(1708-1754)。

[5] 澳岛是苏黎世湖中的一个半岛。

[6] 谭贝谷是希腊地名,在奥林匹斯山和奥萨山之间,极乐园(Elysium)是希腊神话中的极乐国土。

胡蔚,北京大学德语系副教授、博士生导师

研究方向:德语诗歌史,歌德研究,德语自然文学

代表作:专著Auf der Suche nach der verlorenen Welt, 译著《德意志文学简史》(海因茨·史腊斐著),论文《中国,浮士德何为?》《浪漫主义诗人艾兴多夫的自然之书》等。

扫描二维码购买