范捷平 | 图像书写与图像描写—— 论罗伯特·瓦尔泽的图像诗学

本文原载于《德语人文研究》2020年第1期,感谢作者范捷平老师和《德语人文研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:文学图像因其非可视性而无以称之为物质意义上的图像,但却在古希腊摹仿理论意义上可称想象图像。根据波姆图像学理论,图像是物质对象的重现,而重现则必定是“作为图像的重新呈现”。图像所展现的不仅仅是被呈现的物,而且同时是对物作为物本质的解读。在图像中被呈现了的对象,其本质具有符号特征,并可作为符号得以解读。若图像是物的呈现物,那么作为文字艺术的文学是否有可能成为书写图像的呈现物?继而是否有可能对文学图像进行反思和描写?本文以瓦尔泽的图像、图像性小品文为例思考上述问题。

关键词:图像 文学图像 图像转向 图像差异

宋代诗人苏轼曾对唐代文人王维的田园诗和山水画做过评价,他说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。苏轼“书画一体”的美学思想在西方也可以找到类似的源头。古罗马诗人贺拉斯也曾经提出书画一体的说法,他说:“ut pictura poesis”,意思是“诗如画”,这一思想在欧洲巴洛克时期被视为典范。这两位东西方大诗人所处不同时代和语境,但他们的美学思想蕴含着同一种图像判断,即诗与图像之间有着密切的关系。从本体论上看,诗非画。文学作品所表述的图像由于其非可视性也不能称之为实际存在的画作。这点无论是苏轼还是贺拉斯都是清楚的,苏轼说的“诗中有画”也许在本体论上否定了“诗即是画”;贺拉斯所说的“诗如画”也是通过“如”字否定了“诗即是画”。

但不可否认的有三点,第一,这两位诗人共同提出了诗与画之间的关系;第二,提出了这种关系是建筑在图像基础之上的,文字符号作为图像媒介实现了这种关系。第三,提出了图像与图像性、图像与想象的区别。

我们先回到苏轼那里。苏轼将王维的田园诗用书法题在王维的山水画《蓝田烟雨图》上:“蓝溪白石出,玉山红叶稀。山路元无雨,空翠湿人衣”。这里可以看出,王维在这首诗里用文字表达了四种不同的色彩,如“蓝”、“白”、“红”、“翠”,以烘托山间晚秋景色的气氛、“溪”、“石”、“山”、“路”、“人”、“衣”等物在不同的色彩中相争显现,而动词和形容词如“出”、“稀”、“湿”、“无”又赋予画面以灵气,“无雨”所导致的“湿”恰恰给人一种雾蒙蒙的感觉,营造出一种中国山水画中的意境。这一切都是在文字符号中实现的。王维试图在山水画和田园诗中将物的外表、真实性以及物的本质做出感知性表达,即出于艺术家的主观精神对物进行艺术处理,也就是在这个美学意义上,艺术家王维实现了诗的特征、主体与客体、情感和山水的相互交融,并且成功地将其以一种相得益彰的形式表现出来。

那么我们如何解释文学图像的本体论问题呢?究竟存不存在文学图像?用文字表现的图像性对象是否可称之为图像?如果可以,那么文学图像又有那些特征?王维诗中用文字符号表现的色彩、物究竟是否可以被感知和认知?这些问题也许可以通过托马斯·米歇尔(W. J. Tomas Mitchell)和高特弗里德·波姆(Gottfried Boehm)的图像转向理论进行探讨。

上述两位学者提出的图像转向(ikonische Wende/pictorial turn)的理论诉求基本上都从“图像”这个概念出发,而图像概括地说是人类思维的基本模式。“举例来说,我们可以将‘想象’这个概念从柏拉图意念说中找到根源”,在柏拉图看来,“每个作为具有独立经验的个体乃是原始图像(paradeigma/Urbild)的复制图像(eikon/Abbild),它向我们启示了普遍性的外表(eidos/Aussehen)”。柏拉图认为,原始图像和复制图像二者之间存在一定的关系,他把人能看到的东西(das Sichtbare)分为两类。他把第一种反射性的和能产生阴影的称为“自然图像”,而把第二种具有可视性的东西称为摹仿(Mimesis)。“摹仿”这个美学概念在柏拉图那里又得到进一步细化,他把艺术中的“摹仿”再次分为“让显现”(mimetike phantastike)和“图像表现”(mimetike eikastike)两种。所谓的“让显现”在德语中的表达为“Erscheinen-lassen”,意为人的想象力所产生的图像,或者说是人大脑中产生的那种物理上不存在的东西的图像。柏拉图认为这是艺术的本质属性。“图像表现”即德语中的“Darstellung”,它指人通过艺术手段达到对物质对象的描写。同为“摹仿”,但二者是有区别的,其区别在于艺术对非可视的和可视的两种对象的不同表现形式。

我们从苏轼评王维“诗中有画,画中有诗”的例子里依稀可以看到柏拉图“摹仿说”中二分法中的影子,也好像嗅到了康定斯基的“艺术中的精神”的味道,但却意犹未尽。我们仍然很难解释诗歌中的绘画现象以及绘画中的诗歌现象,因为王维的两种艺术品可能分别同时涵盖了“让显现”和“图像表现”的现象。

米歇尔和波姆这两位学者的图像观不尽相同,但在一点上二者比较一致,那就是二者同时看到了语言转向中蕴含着的缺陷,即它试图通过抽象符号、超语言符号来解读图像以及物的表象问题。这种对抽象符号的热衷(Zeichenphilie)在米歇尔看来大有逻各斯中心主义之嫌。对米歇尔而言,语言转向蕴含着一种认知危机,在那里,可把握的世界和物均消失在了不可把握的抽象概念之中。米歇尔反对“用语言去驯服图像”,主张反其道而行之,用图像去驯服语言,即在政治、话语和日常文化的视角下去阐释图像。图像转向不仅仅意味着从逻各斯到图像的转型,而且更是一种思维方式和立场的转向。它意味着一种从抽象到具象,从形而上学到物性、从理性到日常性的转向。

波姆将其图像转向的理论思考回追到19世纪的现代艺术革命。首先,波姆在塞尚的油画作品中看到一种对空间中心视角建构范式的扬弃。其次,对波姆而言,这种扬弃不仅仅只是美学意义上的创新,更是对笛卡尔“我思,故我在”命题诞生以来主体霸权的解构。有关这个问题,下文将通过罗伯特·瓦尔泽的文学文本中图像书写和图像描写来做进一步分析,在这里先讨论波姆提出的“图像差异”(ikonische Differenz)问题。

波姆所谓的“图像差异”其实是从阐释学原理演绎而来,它可以视为海德格尔“本体论差异”的一种解读。海德格尔在其本体论差异中将存在(Sein)和此在(Seiendes)做了区分,他把存在视为一切此在的前提,又把此在视为存在之所以存在的条件。若没有此在,存在就无法被理解,此在若没有存在为前提也无法存在。若要探究某一事物的存在,那么我们首先遇到的是作为非整体的此在,此在总是以局部的存在方式显现存在,这里我们看到了阐释循环的影子。在这个意义上,尽管海德格尔介乎于存在和此在的“本体论差异”暗示了其中蕴含的阐释循环,但同时也让我们明察了二者之间相辅相成的辩证性。基于上述原理,波姆把图像的本体性定义为物质性和非物质性的统一:“图像本质坦言,它其实是一种双面体的存在(Zwitter|existenz),介乎于物和想象之间。非物质性通过物质显现而可视。”但波姆认为这种可视的图像首先并非一定在场的,他说:“图像的原始场景生成了物质性的非物质性。”若要领会这种寓于物质性中的非物质性,若要通过颜色、线条和块面去领会图像的非物质性,需要我们有一种阐释学意义上的“看”的方法,波姆将其表述为“评判式的看”(wertendes Sehen):“对于意义生成而言,最具有决定性的是通过一种‘看’去激活艺术家寓于图像中的意义。只有被‘看’的图像才是在真实意义上存在的图像。”

波姆作为艺术史家在其“图像差异”中看到了图像物质性和非物质性的统一,但他似乎只强调了,或者只愿意强调在图像的物质性中实现图像的非物质性,即在实体图像中实现图像非物质性的可视化。作为文学理论研究者,我则试图去追究图像差异论中的另一面。也就是说,是否存在着另一种可能性,即通过图像的非物质性去展现图像的物质性。这一尝试的基本思想基于一个认知,即图像作为摹仿实际上无非是艺术家对真实存在的一种建构,或者是艺术家通过各种不同艺术手段的重现,而这种建构或者重现均源于艺术家大脑中的一种既定的理念。被建构的图像存在依赖媒介,如屏幕、纸张、银幕、色彩、线条、色块等,艺术家大脑中的理念则通过这些媒介将真实世界和物建构出来,使之可视化。这种借助媒介被建构出来的真实与实际存在的物同样具有差异性,媒介的多样性决定图像的多样性,在这里需要提出的是,除了上述图像建构的媒介之外,文字符号在一定的条件下也同样属于图像建构的媒介。

事实上,即便米歇尔和波姆在其图像转向理论构建过程中明显流露出对语言和符号的怀疑,但从不同文明进程中的文字起源来看,文字或者符号其实并非与图像无缘。从中国传统艺术的视角来看,字和画、或者书写和绘画的关系非常密切,早在唐代,中国古代绘画理论家张彦远早在公元847年就提出了“书画同源”的观点。汉字中的“书”与“画”在词源学上关系密切,张彦远在描述仓颉造“書”和“畫”二字时写道:“頡有四目,仰觀垂象。因儷鳥龜之跡,遂定書字之形,造化不能藏其秘,故天雨粟;靈怪不能遁其形,故鬼夜哭。是時也,書畫同體而未分,象制肇始而猶略。無以傳其意,故有書;無以見其形,故有畫。”张彦远认为,仓颉先造“書”字,因万物无法用文字描述致尽,所以造“畫”字来摹仿自然万物,在甲骨文或稍后的小篆中,书画二字形源相通,如出一辙。这可能是中国美学史上最早的“书画同源”说。

我们也能从德语词“Image”中探寻到图像差异的痕迹。“Image”这个现代德语在《杜登》大辞典中的意思是“某个人或一群体对他人或别的群体的‘想象’(Vorstellung)和‘图像’(Bild)”,这就是说,在“Image”这个词中就已经蕴含着图像的物质性和非物质性差异。从词源学上看,“Image”源于古法语中的“imāgo”,其意为“图像”和“翻图”,这个词语其他还与“imitieren”(摹仿)以及与“imaginär”(想象中的)和“Imagination”(想象)有词源关系。由此看来,无论在中国文化还是在西方文化传统中,文字和词语均有一种表现心灵眼睛中的世界图像的能力。

若要理解作为语言艺术的文学所表述的意义,那么在人的理解过程中常常会发生有一种类似“想象”的心理现象。想象(Imagination)是语言文字的图像化功能,或者是意象世界的生成过程,意象世界及意象物可以通过文字语言的描述而产生。如果我们将“Imagination”与“Image”这两个词联系在一起,那么想象可以作为文字和文本的一种图像形态来理解。这样我们可以假设,图像与想象具有必然性的内在联系,准确地说,图像与诗有共同之处。至此,我们不仅回答了苏轼评价王维的问题,也引出了瑞士作家罗伯特·瓦尔泽的图像诗学问题。

所谓的图像转向不仅在艺术史、哲学、医学、建筑学、信息学等众多学科发生影响,同时也必定会在文学书写和文学研究中发生影响。早在2004年,中国学者王宁先生就预言,以照相、网络和文字为综合媒介的“语像文学”将会是现代文学写作的新特点,他认为:“文学形式将从以文字为主要表达媒介逐渐向以图像为主要表现媒介,当代摄影文学和网络文学的出现大概已经从不同的层次证明了这一征兆。而在此基础上,一种以对图像进行理论解释的‘语像批评’便在文学和艺术的交界点应运而生了。”而我却认为,这一预判过于强调图像的物质性,忽略了波姆意义上的图像差异。假如我们将文学视为表述物质性图像和非物质性图像的“文字集成”,那么我们可以认同这一预判。就像拉帕赫利所说的那样,与口述文本不同,书写文本同样可以通过其文字编织结构以图像形式表现出来。以中国书法为媒介的诗歌便是最好的例子,书法具有图像性,王宁也在其文中认可这一点。因为接受文本、理解文本的前提是可视性的文本阅读,也就是一个“筛选”的过程,即对视觉对象的一种价值判断,德语中“lesen”的原意为“筛捡”,如对蔬菜和葡萄的筛检,其延伸意义为文字阅读,其本质是对意义的筛检,即黑格尔意义上的“扬(存)弃”(Aufheben)。但这个现象在我看来并不是图像转向的结果,而应是图像转向的重要缘由之一。

罗伯特·瓦尔泽是一位国际公认的现代文学经典作家,他的文学地位从边缘到经典经历了一个不寻常的过程,这也反映了文学研究理论不断拓新的过程。他在文学创作初期,即在二十世纪初,就关注文学图像问题。这可能与瓦尔泽的画家兄弟卡尔·瓦尔泽关系密切。柏林脱离派成员画家卡尔·瓦尔泽在二十世纪初将其兄弟罗伯特·瓦尔泽引入柏林绘画界,从此打开了诗人瓦尔泽的图像诗学的双眼。在那里,瓦尔泽逐渐融入了柏林脱离派。1907年,在德国印象主义和表现主义绘画高峰时期,他曾一度担任了保尔·卡西尔的秘书。因此,瓦尔泽直接经历了现代主义绘画艺术在柏林的生成与传播,这在很大程度上影响了他的文学创作,也形成了他的图像诗学。

本文讨论的“图像书写”是指用文字符号来建构图像,所谓图像书写在瓦尔泽身上有两层意义,第一是指他的文学书写过程,即以特殊方式构建特殊图像,例如他的手稿本身就是图像。第二种是指他通过文字来进行绘画式的书写,即作家尝试将语言文字作为画笔(往往力不从心),时而轻描淡写、时而浓墨重彩、从事画家的工作。“图像描写”指用文字符号对绘画作品进行描写,这在瓦尔泽的文学小品文中成为一个独立的文类范畴,图像书写与图像描写相辅相成,图像被文字化,文字被图像化,瓦尔泽的图像书写和图像描写二者水乳交融,形成了一种诗学特征。

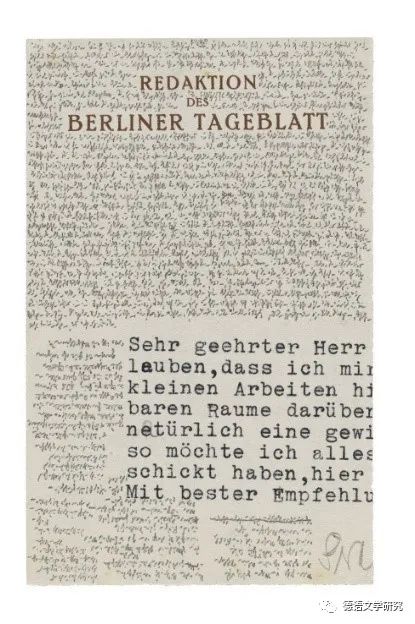

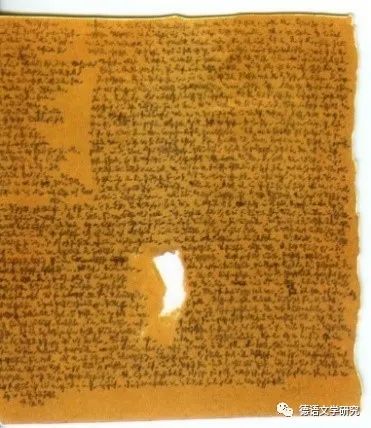

在这里首先讨论的是瓦尔泽的图像书写。瓦尔泽的《来自铅笔领域》共收入了作家1924-1933年间的铅笔手稿近1300余件,其中部分是书信、随笔、大部分是文学作品的草稿,也有部分是交付出版社和报社的誊写稿。这些手稿史称“密码卷帙”(Mikrogramm),它是瓦尔泽文学研究的重要文本对象,然而这些手稿的图像美学价值却值得我们在图像差异理论视角下进一步研究。在下图中呈现手稿影印件中可以确定,图像的物质性和非物质性(精神性)达到了高度一致。

瓦尔泽的手稿及“密码卷帙”

瓦尔泽在创作后期喜欢用铅笔在信封、日历、明信片、卷烟盒书上写文学作品的草稿,这些文学手稿字体特殊,瓦尔泽用古代加洛林手写体写成的微型文字本身就是绘画艺术品。无论从这些文字图像的空间布局,还是从书写媒介来看,它们均反映了瓦尔泽的社会处境和地位,反映了作者的美学品位和艺术表达个性。研究界甚至将这些手稿称为瓦尔泽特有的“随机诗和窘迫诗”(Gelegenheits- und Verlegenheitslyrik),我且将其延伸为一种“随机诗学和窘迫诗学”(Gelegenheits- und Verlegenheitspoetik)。这里“随机”的意思是指诗人在文学书写时书写媒介的信手拈来,同时书写本身也具有极大的随机性,“窘迫”则反映了瓦尔泽贫困潦倒、作品无人认可的社会处境和生存状态,以这种方式在这种状态下形成的文学观和书写范式便是随机诗学和窘迫诗学。

在已经印制完成的图像(如日历纸、明信片、卷烟盒等)上面书写图像,并且采用小到0.3毫米左右的铅笔微型字体,这种艺术创作本身就是物质性的图像书写活动,让读者在视觉上获得美感。这点与中国书法的美学意义有相通之处。在物质性图像中蕴含的文学意蕴因其想象空间而在阅读感知中上升到更高的层面。瓦尔泽的文学创作在图像书写和文字书写中达到完美的统一。从瓦尔泽的手稿中可以确定,他一直将文学书写和图像书写视为一体,也就是说,他在手稿书写的美学行为中完成了诗学实践。这里论及的图像书写涉及了瓦尔泽的手稿即图像的问题,图像书写的第二个问题是以文字作为“画笔”进行图像书写的问题。讨论这个问题之前须先厘清图像的可视性与非可视性的关系。

波姆认为任何图像均为隐喻。他想表达的意思是,图像能对现实进行复制并赋予其意义,图像是一种阐释实践。“图像将自身推向它所演示的物,并在它所演示的物和未被演示的东西之间营造张力。隐喻是语言的本质,词语的意义闪烁在个体日常经验和文化归属的五彩缤纷之中。”但图像隐喻与语言隐喻不同,图像隐喻是可视的。那么,非可视的想象、梦境等是否也属于图像大家庭?

米歇尔的回答是肯定的,他的图像概念涵盖非可视的图像。在图像的大家庭中,除了可视的图像之外还包括“可感知图像”(perzeptibele Bilder),即心理和精神性的图像,如想象、幻想、梦、记忆等。米歇尔将它们全部归入语言图像的范畴,也就是隐喻或者可描写的图像。

我在本文中所讨论的“图像描写”主要包含两方面的意思,一方面是用文字作为媒介对物质性的图像进行描述,另一方面则是利用文字符号对文学对象进行非物质性的图像化(Einbildung)。

塞尚(1888/1890):穿红色礼服的塞尚夫人

图像的可视性主要指图像的视觉功能,文学的图像性则指涉某一可视对象的非可视图性,而这种指涉只在可视对象被书写(geschrieben)和被描写(beschrieben)的前提下才能实现,因为文学图像蕴含在文字符号之中,但却指涉文字符号之外的东西,文字符号在文学作品中不仅仅只是抽象物,它是指涉性的媒介。

我回到罗伯特·瓦尔泽的“图像书写”上来。瓦尔泽在其自传式的文学书写中常常将书写和绘画联系在一起,不仅如此,他还对画家和诗人的艺术观、艺术表达手段等做出诗学反思。在瓦尔泽1902年撰写的小品文《一个画家》中,作家用文字对画家如何绘画进行了文学书写:

“我让她[伯爵夫人]摆出半坐半躺的姿势,我最喜欢她穿连衣裙的样子。(略)灰色非常适合女人的身体,还有带一点黄的灰色(略)她的目光显得冷漠而凝重,看着前方。(略)双手略略松开,它们也许是画中最好的东西。(略)在她可爱的小脚底下是一块灰蓝色的地毯。那是一块厚实而柔软的单色地毯,在画中效果很好。她的眼睛在画中尚未完成,其实也不应完成。(略)画中的一束鲜花让她流泪。那是一束非常普通的鲜花,尽可能把它画得平常一些。”

“对漂亮颜色的想象如同对一道可口的菜肴或对一朵神奇鲜花的想象。那真是甜蜜的享受!我尽量不去想象,否则那会毁了我。难道不是所有的感官都是通过美妙的渠道联系在一起的吗?在绘画过程中,我只在眼睛和感觉上完成了画面。特别是经常要对手腕进行管控,因为它特别要想睡觉。一只手不容易掌握。在这只手中往往藏匿着很多捣乱的自我意志,需要去打破。”

这里我们不仅看到,瓦尔泽试图通过铅笔进行图像书写,而且还可以看到现代主义文学的书写方式。霍夫曼斯塔尔在其著名的《一封信》(《钱多斯致培根》1902)中表明了现代主义文学语境下的书写和语言危机,他企图从抽象“意义”和“深度”中解脱出来,转向可以把握和感知的“表象”(Oberfläche)以及貌似的“无意义”(Signifikantenlosigkeit)。瓦尔泽虽然没有直接言明类似霍夫曼斯塔尔的那种书写和语言危机,但他的《一个画家》实际上表达了同一种意思,就像他在文中所说的那样,“重新学习写作”。重新学习也许正意味着书写图像,瓦尔泽在《一个画家》中用铅笔勾勒的,正是塞尚的名作《穿红色礼服的塞尚夫人》。如上所述,瓦尔泽在柏林脱离派活跃期间对塞尚和梵高的作品有过深入的了解,1929年,他在《布拉格日报》上发表小品文《塞尚之想》中对这幅作品做了如下的书写:

“在(塞尚)眼里她就像桌布上的水果一样。对他(塞尚)而言,他妻子的轮廓线与水果最简单的轮廓线无异,复杂的东西是鲜花,酒杯,盘子,刀子,叉子,桌布,水果以及咖啡杯和碟子。一块黄油对他来说意义重大,就像他在妻子的长袍中的褶皱。我在这里知道自己言不达意,但我想人们仍然乐意明白我的意思,或者还有那些没有细部刻画的东西,在这种情况下,灯光闪烁甚至效果更好,更有空间感,尽管我原则上不赞成随意性。”

对瓦尔泽而言,绘画与文学相比具有优越性,文学不像绘画那样可以运用色彩和色调,文学只能用语言文字来表达画面。对此,瓦尔泽在《一个画家》中这样说道:“语言的曲调只能让人听到行为,让人想象图像。文字符号只能前后堆砌,拼接词语的意义,它怎能与绘画的精准性竞争呢?”他在文中通过伯爵夫人的话来表示对文字符号表达真实能力的怀疑:“大部头的书中写的东西,丝毫不比我们彼此间日常所说的东西多,而绘画作品却能给我们带来惊喜,让我们思考,给我们欢快。色彩和线条讲的故事更加甜美,而不是文章。”在文中的另一处他还写道:“再华丽的辞藻在画笔面前也无地自容。”但这并不意味着瓦尔泽放弃图像书写,他坚持不懈的文学书写恰恰是克服文学语言抽象性的尝试。这样我们就必须面对文学图像的非物质性了。

图像在文学中的表现形态可以概括为米歇尔意义上的所谓“精神意象”(geistiges Bild),或者是拉尔夫·舒马赫尔(Ralph Schmacher)意义上的“心理认知图像”(mentales Bild)。瓦尔泽清楚地知道,在书写或描写这类图像的时候无法避免书写者的主观性,也就是说,他极力主张用诗的方式去表达真实存在物传递给他的那种存在状态。瓦尔泽认为,诗的图像与绘画图像从根本上看并没有区别,其本质都是想象。他的这个观点与其兄卡尔非常一致。卡尔作为脱离派画家很早就放弃了早期印象派对自然界所谓真实写生,而是重新回到画室,“关起窗户拉上窗帘,把自己的梦境表达在画布上。”与画家卡尔·瓦尔泽不同是,作家罗伯特·瓦尔泽是用文字将自己的梦和想象写在纸张上。

瓦尔泽兄弟很早就对这一问题进行过思考和讨论,罗伯特·瓦尔泽在《一个画家》中提到:“我的眼睛是用来想象的,(略)我很少再去看大自然,至少几乎没有用画家的眼睛去看。因为我热爱大自然,所以我尽可能地避开大自然那诱人的视线,她那视线或许会让我的写作欲一蹶不振。我要做的是,要在记忆中唤醒第二种大自然,可能与第一种相似:我的大自然图像。这就是我的想象。”换句话说,瓦尔泽认为,一切艺术创作都基于图像的形式转换,图像与模仿、图像与想象,这些都是心理想象,都是一种积极的、创造性的接受与创造,而不是简单的视觉接受和再现。

在这个意义上,我们可以认为,瓦尔泽图像诗学的基石是“精神意象”,图像书写和描写的方法是诗的语言。它一方面依赖想象,另一方面借助文学表达。这里所谓的精神意象和心理认知图像其实常常基于一种文学性的“描写”(Bescheibung),因为“所有‘精神意象’,包括视觉和幻觉,都是描述性的。”这样看来,图像书写和图像描写分别为两种不同,但相似的过程:图像描写是一个诗学过程,在这个过程中文学家让精神意象在眼前再现,读者在接受过程中同样也让精神意象在自己的眼前再现,这一美学在德语中被称为“置于面前”(Vor-Stellung),即想象;而图像书写则是真实图像与心理认知图像互换的过程。这两个过程均发生在诗人的大脑中,在这里也就是发生在瓦尔泽的文学创作过程中。对此我举两个例子:

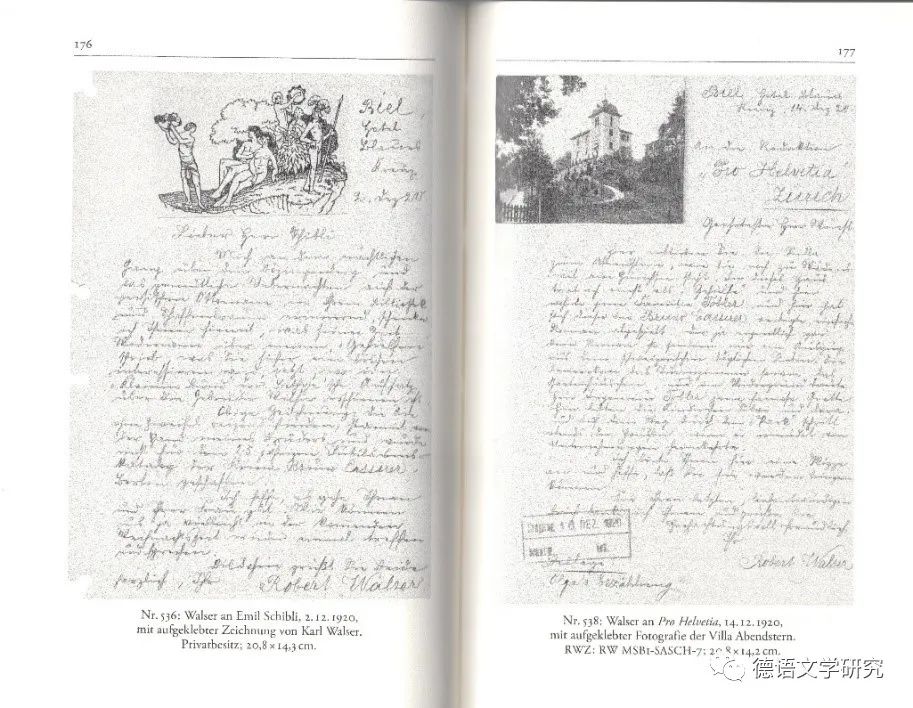

在瓦尔泽的一生中,有一张画十分重要,那就是卡尔·瓦尔泽于1894年画的一幅水彩画,画面内容反映了瓦尔泽少年时期观看席勒剧作《强盗》后梦想成为话剧演员,扮演席勒戏剧《强盗》中的主人公卡尔·莫尔的情形。无论走到哪里,瓦尔泽一直保留着这幅画。早在1909年,瓦尔泽就在柏林的文学杂志《大舞台》上发表了一篇小品文《文策尔》,在文中瓦尔泽表达了想当话剧演员的强烈意愿,并且以当时的心情描写了这幅水彩画:

卡尔·瓦尔泽(1894):罗伯特·瓦尔泽扮演的卡尔·莫尔

“踌躇满志的小演员穿着他父亲在婚礼上穿过的天鹅绒背心,肩膀上披着叔叔的旧风衣,这可是在密西西比州的一个小镇上砍价买来的,腰上系着一条醒目的腰带。头上带着的帽子恰到好处(...)手里握着一把不知哪里搞来的灰色手枪,脚上穿着双登山靴。这样打扮就可以排演(席勒的)卡尔·莫尔了。”

16年后,大约1925年7月和8月间,瓦尔泽寓居在伯尔尼的公正大街29号,写下了一部名为《强盗》的小说手稿。此时的瓦尔泽早已经历了柏林时期的小说创作失败回到了瑞士,他靠偶尔给柏林、布拉格和苏黎世报纸的周末版鬻文为生。从这个时期开始,瓦尔泽发表的文学作品逐渐减少,他几乎已经不再指望读者会接受和喜欢他的作品。《强盗》只是一部小说草稿,就连“强盗”的书名也是日后出版者约亨·格莱文(Jochen Greven)用放大镜解读出这部手稿后加上去的,研究界一致认为这部小说是瓦尔泽对自我生存状态的书写。瓦尔泽在小说手稿里再一次对这幅画做了图像描写:

“他的腰带上别着把匕首。蓝灰色的裤子松松垮垮。单薄的身板上缠着条腰带。帽子和头发还算表现出无畏的原则。衬衫上点缀着花边装饰。外套毕竟有点破旧了,不过怎么说也镶着一圈裘皮。这整个服饰的颜色不是绿得太绿。(...)他手里拿着的那把手枪正在嘲笑着它的主人。”

在早期小品文《文策尔》中,瓦尔泽对“强盗”的描写积极向上,画中人物“踌躇满志”,手里“握着手枪,脚上穿着登山鞋”,一心想攀登艺术高峰,想成为演员去扮演席勒的卡尔·莫尔。与此相比,瓦尔泽在《强盗》中对卡尔·莫尔形象描写则显得悲观和失落。“单薄的身板”以及“破旧的外套”以及画中人物手中的那把手枪“正在嘲笑着它的主人”,这都反映了瓦尔泽通过对作为诗人的“强盗”描写,隐喻自己在文学创作的失败,隐喻自主体性和社会生存状态的一落千丈。一幅同样的绘画作品,在不同的社会时代语境和主体生存状态下却有不同的解读和文学书写,这让我们不难看出诗人的心理状态。

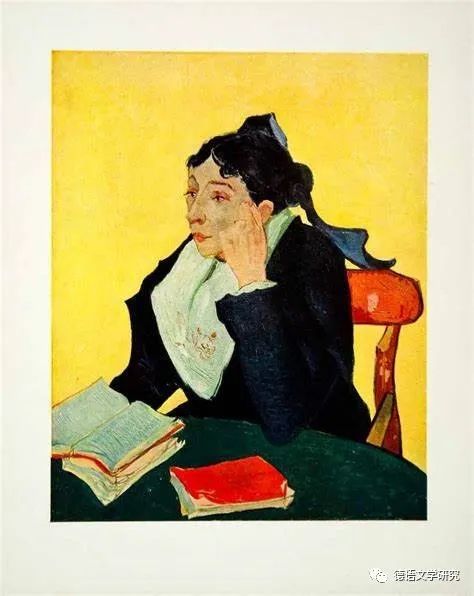

瓦尔泽1912年间曾在柏林的一个画廊里看到过梵高的人物肖像画《阿莱城的基诺夫人》,之后写下了一篇小品文《梵高的画》。在这篇小品文中,瓦尔泽对这幅画做了如下描写:

“几年前,在一次画展上,我看到了一张令人着迷且珍贵的照片;那是梵高的《阿莱城的基诺夫人》 ,一个不漂亮,还很老的女人的肖像,她静静地坐在椅子上,正视着前方,她穿着平常的裙子,就像每天都能看到的那种,她的手也很平常,就像到处能看到的那种,因为它们绝对谈不上漂亮。头发上简朴的发饰也并不引入注意。女人的脸部并不显得温柔。面部特征说明了她的不平凡的经历。”

梵高(1888):阿莱城的基诺夫人

这个并不漂亮的、出生平凡女子究竟是谁?她的“面部表情说明了她不平凡的经历”。难道文本中的这个女人是罗伯特·瓦尔泽自己的隐喻?如果我们认同研究界的学术认同,瓦尔泽的文学作品均为“自我之说”(Ich-sage),那么我们在这里可以清楚地看到,瓦尔泽对梵高这幅画的文学描述其实也是隐喻,这幅图像蕴含着瓦尔泽的自我指涉,他不仅通过文字符号对图像做了描述,而是做了如此这般的描述,即对其进行了文学和诗学处理,也就是说,瓦尔泽总是不断地在文本中对图像做出构建,一方面是构建文学图像,另一方面则是利用图像来进行文学指涉。无论是《一个画家》中的女伯爵、《文策尔》和《强盗》中的卡尔·莫尔,或是《穿红色礼服的塞尚夫人》,还是《阿莱城的基诺夫人》,它们无一例外,均是一种特殊的诗学形态,即它们都是具有摹仿(Mimesis)本质的隐喻,最终,这些图像都指涉罗伯特·瓦尔泽本人。也就是说,图像的文学功能可以用波姆的“评判式的看”来概括。无论是物质性的,还是非物质性的图像,无论在文学中,还是在绘画艺术中,它们均是媒介,其共同任务就是传达实际存在的真实,而真实首先寓于艺术家的艺术想象之中。只有在这种图像差异的辩证关系之中,我们才能够理解文学图像,才能领悟瓦尔泽的图像诗学。

范捷平,二级教授,博士生导师,中国翻译协会资深翻译家,原浙江大学副秘书长,人文学部主任,外国语学院常务副院长、德国文化研究所所长。现任中国译协常务理事、浙江外国语学院西语学院院长、厦门大学客座教授。从事学术研究30余年,出版学术著作、教材、译著共30余种,发表国际、国内学术论文70余篇。2012年荣获德国柏林工业大学杰出贡献银质奖章。学术代表作《罗伯特·瓦尔泽与主体话语批评》获浙江省哲学社会科学优秀成果奖一等奖。哲学译著《过时的人》 (第一、二卷) 获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖。主要学术著作还有《德国文学散论》《外国文学经典生成与传播研究》(现代卷)等。