蒋颖 | 一部批判知识分子的小说:布莱希特的《图伊小说》

本文原载于《同济大学学报》(哲学社会科学版)2023年第2期,感谢作者蒋颖老师和《同济大学学报》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:在布莱希特一生创作的为数不多的小说中,有一部批判知识分子的作品:《图伊小说》。“图伊”是布莱希特自创的概念,以此代指将自己的智力当作商品出售的知识分子群体。他们服务于权力,成为资产阶级统治阶层的重要组成部分。布莱希特用极具夸张的讽刺手法描绘了支玛国各类“图伊”的群体形象,揭示了“图伊”背后的意识形态——脱离社会实践与革命的唯心主义哲学,以及“图伊主义”终将发展为象征法西斯主义的“登克主义”的必然趋势。小说呈现出布莱希特马克思主义唯物历史观,即:站在阶级斗争的立场批判资产阶级知识分子,揭露资本主义内在矛盾以及最终走向自我毁灭的历史结局。

关键词:布莱希特;《图伊小说》;知识分子;“图伊”

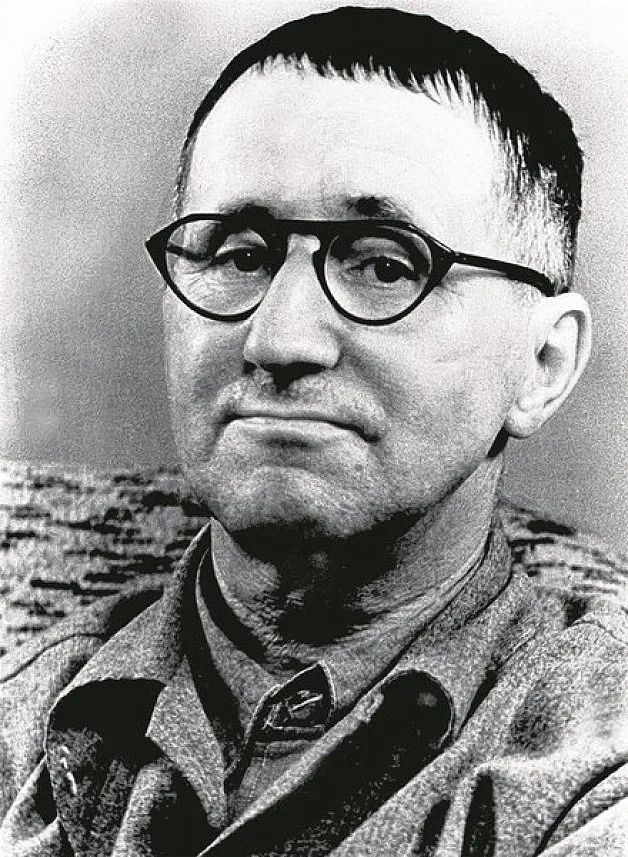

1953年,布莱希特完成了戏剧《图兰朵或洗刷罪责者大会》(Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher) 的创作,在这个剧本中多次出现了“图伊人”(die Tuis)。实际上,早在20世纪30年代,布莱希特的日记、书稿及一些杂文中就已经出现了“图伊”这个新造词。彼时,布莱希特正在构思一部以“图伊”为题材的小说,尽管小说最终没有完成,但其仍不失为创作生涯中最重要的小说之一。

布莱希特

《图伊小说》大约创作于1930至1942年间,主体部分主要在1933年至1935年形成。起初,布莱希特设计了一个宏大的“图伊计划”,这个写作计划至少包括一部长篇小说《图伊人的没落》、一部短篇小说集《图伊故事集》、独幕戏剧《图伊滑稽戏》以及一册论文集《阿谀奉承的艺术及其它艺术》,然而这些作品最终都没有完成。除了《图伊小说》这部残篇断简之外,布莱希特还完成了戏剧《图兰朵或洗刷罪责者大会》,这也是“图伊计划”中唯一在其生前就已经正式出版的作品。布莱希特“图伊计划”的概念首先出现于瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin) 1934年9月27日在丹麦拜访布莱希特时所记下的关于计划创作散文作品集的备忘录中。1933年至1935年是《图伊小说》创作最富有成果的时期,许多重要故事都是在这一时期创作的。1944年之后几乎已经不能看到布莱希特对《图伊小说》新的创作了,尽管直至1952年他还在为《图伊小说》搜集素材,而1953年出版的《图兰朵或洗刷罪责者大会》更是其“图伊”主题的一种延续。1967年,在布莱希特逝世11年之际,苏尔坎普出版社以《图伊小说——注释、关键词、计划、草稿、文本的残片及已完成部分》为标题出版了布莱希特这部未竟之作,并作为《布莱希特全集》的第14卷。

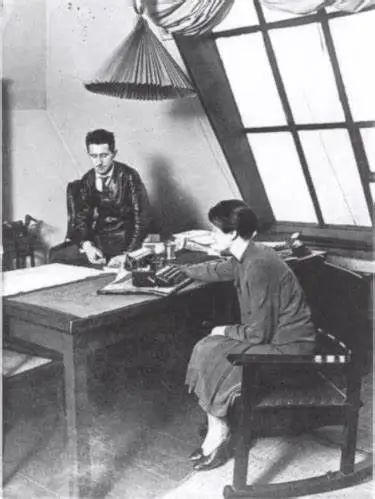

在这部作品中,书稿整理者伊丽莎白 • 豪普特曼(Elisabeth Hauptmann)用A和B方式整理和标记了布莱希特留下的所有文字:标记为A的大多篇幅短小,内容散乱,或是布莱希特随手写的片段、关键词,或是布莱希特还不成体系的写作设想,共有93篇;标记为B的大多篇幅较长,内容相对完整,共有54篇,其中《支玛国革命》《图伊宪法》《三段旅行》《工人颜恩的四个梦想》《恒子之死》等重要故事都被收编在B序列中。尽管《图伊小说》中的故事似乎还不能串联起来,形成一部完整作品,但通过这些故事,布莱希特塑造了一类将知识当作商品出售、唯统治阶级马首是瞻的“图伊”知识分子形象,揭示了隐藏于其背后的唯心主义意识形态及其在维护资产阶级统治、促使民主政体沦为法西斯专政过程中所起的作用。

布莱希特和伊丽莎白 • 豪普特曼

Tui(图伊)及其定义

布莱希特的父亲是奥格斯堡一家造纸厂的经理,他的母亲则出身于公务员家庭。尽管布莱希特来自于一个小资产阶级的家庭,但他关注平民百姓,远离资产阶级知识分子及其意识形态。作为一名作家,布莱希特常常用有趣而又简单的方式来表达复杂的经济关系和政治哲学。他为效忠于统治阶级的那些知识分子创造了一个新的词汇:Tui(图伊)。在这里,他玩了一个文字游戏,将知识分子这个词(In-Tellek-tuell)的音节结构调换了一下顺序,创造了Tellek-tuell-In 这个词,其缩写就是Tui(图伊)。布莱希特对“图伊”的定义并不是基于社会阶层,而是从知识分子在资本主义社会中所起的作用这个视角出发的,即对资产阶级统治的维护作用。

Tui 就是那些给我欧根一脑袋知识的人

他们是这个市场与商品时代的知识分子。

他们是知识的出租者。

布莱希特一家

图伊人将知识与理论当作商品出售。对他们来说,重要的不是寻求一条通向正义社会的道路,而是他们的精神商品能以怎样的高价售卖。尽管布莱希特将自己视为一名知识分子,但他并没有否认这个定义所表达的知识分子的那种状态。 “一个图伊人出租他的智力”究竟是何义?多年后,在戏剧《图兰朵或洗刷罪责者大会》中,布莱希特借莫斯(Mo-si)之口对此做出了解释。图伊人莫斯向另一个图伊同事解释他的工作:“我不出售那些常见的意见,那些对每个人都适用的意见……我的顾客不希望仅仅获得那些已经对别人表达过的意见。但对于这个穷鬼来讲,您的意见应该也是很有吸引力的,对不对?”这些图伊式的知识分子并不认为他们自己是政府的政治顾问,也不认为自己是批判社会现象的评论员,他们仅仅将自己的智力作为向客户推销意见的一种手段。他们会注意客户们不同的需求,比如有一些VIP客户需要图伊人为其提供特殊的意见,因为他们从不购买那种“现成”的意见;对于较贫穷的客户,图伊人则会提供“与价格相符”的意见。图伊人往往针对那些在职场或私人领域中所做的决策提出支持或反对理由,这就是他们提出意见的形式。他们并不为深层的真理或道德准则服务,而旨在为付费客户提供直接可见的利益。布莱希特笔下的图伊人本质上如同狡猾精明的律师,他们精心设计的辩护不仅基于法律条款,而且还基于整个知识史,哲学与文学。图伊人在他们的知识产品中不会受到任何道德顾虑的困扰,尽管如此他们还是宣称他们要为宽容和自由努力。同样,图伊人任何时候都会为统治者提供服务,诸如在统治者需要一个理由来征服一个和平国家时。

《图兰朵或洗刷罪责者大会》

《图伊小说》的主题:对知识分子的批判

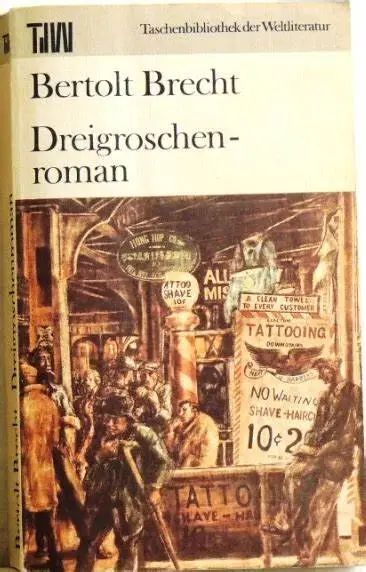

1933年7月布莱希特定居丹麦后萌生了写一部关于“图伊”知识分子小说的想法,也正是此时布莱希特被迫走上了长期的流亡之路。之前,布莱希特通过《三毛钱歌剧》(Dreigroschenoper)已成为一位国际知名的德国作家,这使他在德国得以维持生计。但随着纳粹党夺取政权,布莱希特的经济状况突然发生了变化:尽管他的《三毛钱歌剧》在国际上仍然取得了成功——比如1933年4月在纽约上演,但这部歌剧已经不能再在德国公演了。因此,布莱希特制订了几部小说的写作计划以期改善自己的经济状况。他首先非常顺利地将已取得成功的《三毛钱歌剧》改编成小说,并与阿姆斯特丹的一家出版商签订了一份《三毛钱小说》(Dreigroschenroman)的出版合同。接着,他又计划撰写一部《图伊小说》。然而,这部小说所包含的意识形态使其出版遭遇重重障碍。负责出版《三毛钱小说》的出版社不想出版一部“针对德国现有政权”的小说。那时,人们对希特勒的新政权普遍采取中立的态度,有时甚至是积极的。这里不得不提到布莱希特从1937年着手准备的另一部长篇小说《尤里乌斯·凯撒的事业》(Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar)。这部关于凯撒的小说讲述了一个强大国家——罗马——法西斯专政的经济基础,以及罗马社会两个最大的阶级(奴隶和平民)不能团结起来的原因。与《图伊小说》不同的是,在这部关于凯撒的小说中很难辨认出对当代人物的讽刺。尽管这部小说在1949年才出版,而且也没有全部完成,最后只是以片段的形式出版,但它在经济上却非常成功,发行量约为40万册。与之相比,《图伊小说》没能获得此类成功。

《三毛钱小说》

《图伊小说》的故事发生在一个叫支玛(Chima)的国度里。布莱希特把中国(China)改为支玛国(Chima),用字母M代替了N。为了使小说人物的名字听起来更像中文名字,布莱希特还做了一系列改编,使这些名字通常具有两个音节。比如诗人歌德被称为格特(Go-teh),哲学家康德被称为卡阿(Ka-ah)或卡安(Ka-an),马克思被称为卡梅(Ka-meh),希特勒则是胡伊(Hu-ih)。然而,即便在“中国化“的外衣下,读者也不难辨认出布莱希特实际上是在以此影射德国历史及政治状况。尽管《图伊小说》没有全部完成,但布莱希特所关注的主题十分明确,他打算写一部针对知识分子的讽刺巨著。

在写作初期(1933-1935),布莱希特的重点在于分析民主是如何沦为法西斯主义专政的,以及知识分子从中扮演了怎样的角色。小说中,皇帝退位后,平民党(社会民主党)的图伊们成功阻止了一场真正的革命(共产主义革命)的发生,因而统治阶级得以重建工业和军事,为战争做好准备。在第二次世界大战爆发的迹象显露之前,布莱希特就在小说里做了精准的预测:“空前的提高工业效率的措施(合理化运动)使无产阶级流落街头,他们被人从街头带进军营,带进工厂。第二次世界大战即将来临。”

无产阶级革命的缺席也在一定程度上促进了资本主义的进一步发展,资本主义高效能的生产方式导致工人失业,自由资本主义过渡到垄断资本主义,并催生了法西斯主义。可见,布莱希特意识形态的框架是由历史唯物主义的世界观所构建的。在这种世界观中,历史不是个人或民族行动的表达,而是取决于阶级斗争和生产力的进步。正如托马斯·曼(Thomas Mann)认为的那样,“希特勒夺取政权时,普通德国人并没有罪恶”。对布莱希特而言,法西斯主义是垄断资本主义对下层阶级即工业无产阶级剥削的必然结果,归根结底也是资本主义发展的必然结果。

此时,布莱希特已经意识到法西斯将导致图伊知识分子走向灭亡的命运,希特勒的上台终结了图伊人的黄金时代,“图伊们的黄金时代是在自由的共和国时期,但图伊们是在第三帝国时期达到了顶峰”。布莱希特将魏玛共和国时期即自由资本主义阶段的图伊称为“民主图伊”,第三帝国时期即垄断资本主义阶段的图伊则为“专制图伊”。无论民主图伊还是专制图伊,本质上都是资产阶级知识分子,属于资产阶级统治阶层,其使命是维护资产阶级统治。民主图伊们往往通过经济高压手段使某些协议被强制执行,又通过一些经济计谋使它们失效,由此赋予那些协议神圣性;而专制图伊们则为统治者直接使用军事手段提供合理的理由。在民主国家里,资本主义经济内在的强权没有显露出来,民主图伊们努力为其掩盖,这也是图伊存在的意义;到了专制国家,暴力是赤裸裸的,它本身就是法西斯经济的特征。在布莱希特看来,法西斯是资本主义经济发展的必然结果。专制图伊们通过美化统治者的暴行以及那些泯灭人性的道德价值观而成为民族的“道德典范”,登上民族精神的高峰。然而,一旦法西斯时代的统治者摆脱了道德的束缚,无所顾忌地使用暴力,那么他们便不再需要图伊的辩护,图伊们失去了存在的意义,随即走向灭亡。

1935年以后,随着布莱希特流亡生涯的继续,《图伊小说》的主题发生了转变,布莱希特更多地关注和他一样流亡在外的知识分子。在他看来,这些知识分子依旧参与了资本主义文化工业的社会生活,维护着资产阶级的统治,为资本主义向帝国主义的转变推波助澜。布莱希特远远地观察自己的同胞,并把他们作为自己尚未完全放弃的《图伊小说》中的人物。对布莱希特来说,这些流亡知识分子即便离开了纳粹德国,但依旧保持其“图伊”的本性:“学者们堕落成奴隶身份,他们像工人一样,他们以不完整的方式制造商品,却不知道这些商品会送往哪里。他们将大脑像工人的手一样租给企业家。” 1941年,布莱希特流亡到美国,与当时同在美国流亡的法兰克福学派产生了交集。此时,他的挚友法兰克福学派成员之一的瓦尔特·本雅明已在西班牙边境自杀,而其它的学派成员在他眼里不过是一些“图伊”:“现在我写一下还活着的人:......(我)在一个花园派对上碰到了一对‘双重小丑’,霍克海默和波洛克,他们是法兰克福社会研究所的两个图伊人。霍克海默是一个百万富翁......因此只有他能在目前的居住地买一顶教授的帽子......”在布莱希特看来,自称“马克思主义阵营”的法兰克福学派并非真正地践行革命:“自红色侵略发生后,霍克海默就失去了在大学中兜售他灵魂的兴趣,他们开始往天堂般的西部转移......霍克海默等人用自己的钱勉强维持着十几位知识分子,这些知识分子因此不得不交出作品,但也不能保证杂志在什么时候能印出来。他们宣称,节省研究所的钱一直是他们多年来最主要的革命职责。”布莱希特指责法兰克福学派为了物质利益而向“美国基金会”出卖自己的灵魂,而这些资金又是资本主义剥削而来;他指责法兰克福学派认为革命不需要通过工人阶级的起义也能完成,这实际上是资产阶级迷惑人的诡计;他指责法兰克福学派对马克思主义的研究不过是出于“对文字的迷恋”,他们的学术,无论是哲学还是社会学的,都是脱离社会实践的唯心主义,他们就是“图伊主义的典型”。

法兰克福学派霍克海默与阿多诺

布莱希特笔下的图伊人所信奉的教义就是“图伊主义”,这种教义的本质是“意识决定存在”的唯心主义。图伊“哲学家们”用理智找到了“人应该如何过上一种美好生活”的答案后,他们逐渐专注于思考理智本身,是否以及在多大程度上可以用理智来认识世界。借助图伊故事《米斯-艾夫河》,布莱希特描述了传统唯心主义及其变体。

传统的哲学家们将“观念”(Idee)视为真实的,比如我们所熟知的线喻论。用来缝纽扣的“线”在被制造出来之前,甚至在世界还没有形成之前,“线”的观念就已经存在了,而实物的“线”只是“线”这个概念的一种体现:“线不断地腐烂,又不断地被生产出来,但线的观念一直存在,当然包括了那段已经腐烂的线。”唯心主义将人的物质现实解释为纯粹的“表象”,具有非物质性;人的观念只有在语言的概念中得以表达,这些语言概念认识到了隐匿在表象之前或之后的真实的现实,或者说真实的世界;只有通过思考,真实的世界才能“存在”。唯心主义将观念视为先天的、内在的,通过苏格拉底的“助产术”来到了世界。对此,布莱希特讽刺了将意识视为第一性的唯心主义:“在有头颅之前,就有思想。为了能把思想取出来,才需要一个头颅,头颅是顺应了这一需要而产生的。”在布莱希特看来,图伊们妄图在“语词的混乱”中寻找造成世界混乱的原因,并通过将概念重新整理和排列来改善现实,这本质上是唯心主义的行为方式,布莱希特的讽刺使图伊们的言行显得尤为怪诞。

除了传统唯心主义,图伊主义的本质也可能是唯心主义的变体,它们往往具有一定的迷惑性。比如现象学,尽管打着“回到事物本身”的口号,其本质仍是唯心主义。“另一个学派起初只是停留在缝纽扣用的普通线上,但后来马上自问,通过观察它,通过长时间、耐心、深入地观察它,你是否能读懂所有线的内在本质和规律。”这里暗示了胡塞尔现象学的“本质直观”思想,现实事物是通过一种内在的、精神的作用,在“实际现实”中被创造和“构成”的。与传统唯心主义不同的是,尽管现象学没有否认事物的现实性,但事物的“本质”和客观性仍取决于主体的建构,也就是由意识决定。因此,虽然现象学转向了“事物本身”,但它仍是唯心主义的:意识决定存在。

在另外一些图伊故事如《瓦克的图伊们介绍太空》中,布莱希特讽刺了和现象学有着同一认识论基础的存在主义,其本质也是唯心主义。人被视为设计自我存在的人,但是这种存在只是个体的存在,脱离了社会。在布莱希特的故事里,以宇航员身份出现的瓦克图伊们发现了太阳不是永恒存在的,他们的代表——智者颜安(Je-an)因而得出了悲观的结论:“从出生的那一刻开始,孩子的唯一活动就是走向死亡。”这里暗示了海德格尔将“存在”描述为“向死而生”将死亡作为“存在”的基本经验。这种“存在”的特征就是对虚无的恐惧。

通过讽刺图伊主义其唯心主义的本质,布莱希特的立场也变得明晰,即“存在决定意识”的唯物主义立场。这种唯物主义预设了一个独立于人及其意识之外的现实,人的存在就是他们现实的生活过程。而人只能意识到在历史上有效的“存在”与现实,也就是说,历史较晚的时代不同于且领先于历史较早的时代,因为它们可以利用先前所有的时代和知识。从唯物主义立场出发,现实的知识得以增长,由此取得进步就成为可能。每个意识主体的能力已经在客观上被预设了。作为外在自然和社会历史的产物,意识由现实赋予其可能性,因而不是意识构成现实,而是现实构成意识。在布莱希特看来,海德格尔对“存在”的分析没有深入当时的社会状况,而只是对社会发展做了笼统的、无意识的表述,这种发展必然且已经导致社会的衰落。

20世纪20年代末,布莱希特结识了他的马克思主义启蒙老师卡尔•柯尔施,并参加了柯尔施的哲学课程以及马克思辩证法讨论小组。柯尔施对马克思在《<黑格尔法哲学批判>导言》中提出的“消灭哲学”命题的解读影响了布莱希特。布莱希特通过《图伊小说》要批判和“消灭”的正是资产阶级及专制者的世界观——唯心主义哲学。在小说中可以看到,布莱希特一贯持有的唯物主义立场已然具有马克思主义色彩:他运用马克思的资本分析描述了与图伊主义对立的唯物主义。布莱希特在《米斯-艾夫河》中借卡梅(Ka-meh, 原型是马克思)之口来阐述物品成为商品后本质的变化:

土豆最内在的本质,......是它来到市场上的事实。当人们为自己种植土豆时,他们没有很大的困难去认识土豆的本质。......从他们用手推车把土豆推到菜市场,或者用夹在胳膊下的麻袋把土豆带到市场的那一天起,土豆就开始把自己内在本质掩盖得如此巧妙而顽固。......从根本上来说,土豆最有可能就是那种可以获得其它东西的那些东西。

卡尔•柯尔施

在货币经济基础上的商品贸易会使每种商品呈现出与众不同的“外形”。尽管现象学家们声称他们能透过表象看到产品的本质,但在布莱希特看来,只有在社会实践,即在使用和消费中,才能认识事物的本质,布莱希特含蓄地表达了自己极力主张的社会变革性原则及可变性原则。由此,马克思主义的实践性与革命性的立场在布莱希特那里也清晰可见。

图伊人服务的统治阶级——资产阶级,曾经是一个先进的阶级:他们废除了封建君主专制,建立了资产阶级议会制共和国;废除了独裁统治阶级的宪法,建立了人人平等的民主宪法。这是图伊人的伟大之处,这一点布莱希特并未否认。但在他看来,资产阶级知识分子对社会的改变不过是形式上的改变,在一切向好的趋势发展的表象下是并没有发生实质性变化的现实本质。传统的统治阶级所有制结构没有改变,它们仍然被用来剥削民众。布莱希特在图伊故事情节中影射了这样的现实:尽管资产阶级共和国已经建立,但封建帝国的军队在社会民主党的纵容和支持下,屠杀共产党人(刺杀李卜克内西和卢森堡),并化身成为所谓的“自由军”;旧的公务员体制与教师体制仍被保留;通货膨胀摧毁了德国的中产阶级;社会贫富差距非但没有得到改善,反而不断加剧。

布莱希特极具讽刺地描述了皇帝退位、共和国成立、国家形式发生改变这些在图伊人眼里的“壮举”,实际上它们不过是一场“闹剧”。民主图伊的学者萨乌普瑞(Sa-u-pröh)为制定“世界上自由的宪法”做出了巨大努力,但他完全是在一种隐蔽且不自由的状态下从事着宪法的起草工作,对自己坐在“火药桶”上的危急状况却一无所知:

世界上最自由的宪法所承诺的自由是思想自由,由于所有人只服从自己的良知,而不受任何委托的束缚,所以任何人一旦担任了相应的职位,都可以为所欲为。而早已得到证实的是,尽管有许多基督教的律法,良知是政坛人物所提供的最不可靠之物,这样的宪法也为所有的不公大开通道。

布莱希特笔下的图伊人脱离当下的现实,但这并不妨碍他们建设“民主大厦”,并用它来证明现实状态已发生根本性的变化。布莱希特准确把握了资产阶级的矛盾。历史不止一次地证明,社会民主党只会对非共和制的议会制宪法感到满意,新的“皇帝”还会产生。资产阶级的软弱性无法真正解决社会矛盾与阶级矛盾,封建阶级还会反扑。布莱希特讽刺的并不仅仅是资产阶级政党领导人的个人态度,他同时对这些受具有反革命本质的图伊主义所操控的行为方式进行标记,正是这些行为方式埋下了后来向法西斯主义发展的种子。布莱希特讽刺的方式是把这些通常被隐蔽的事实展现出来,但并不是直白地去描述现实,而是挖掘其内在的意识形态。

在《图伊小说》中,布莱希特还创造了一个新概念“登克主义”(Denkismus),它可以被定义为图伊主义一个公开且粗暴的变种,体现了传统资产阶级(klassische Bürgertum)与垄断资产阶级意识形态的区别:如果说传统资本主义背后是图伊主义,那么登克主义的本质就是法西斯主义,是垄断资本主义在政治上的必然产物。布莱希特将隐匿在资本主义“得体”外表下的登克主义作为一种“病态”思想揭露出来。早在1931年,布莱希特就已经用登克主义指代彼时在欧洲高歌猛进的法西斯主义:“如今,我国人民的登克主义思想感情在某种程度上已经深入骨髓了。”布莱希特希望人们能循序渐进地认识图伊主义与登克主义的区别,而不是简单地基于某种原则进行概念上的区分,由此才能更多地关注到两者之间的关联。布莱希特指出,尽管“登克与同时代的资产阶级之间存在着巨大差异”,但实际上,“他们没有任何正当理由来反对它(登克主义),因为他们并不能指责登克的行为——双方的行为在本质上并无不同。”传统资本主义往往以“人道”以及外在的自由民主形式呈现,他们用图伊主义为自己辩护,用一种表面的“得体”来掩盖其扭曲病态的价值观,但它们终将与法西斯主义一起颠覆人性和民主的规则,变成公然的暴行。因而,登克主义是图伊主义发展的必然结果。

登克故事的原型是布莱希特通过报纸关注的杀人狂魔卡尔·登克(Karl Denke)事件。他看上去是一个老实巴交又典型的小资产阶级,邻居形容他是一个规规矩矩、有点弱智、人畜无害的天主教徒,从不引人注目。但他在西里西亚杀死了26人,并将他们分尸、腌制、食用,吃不完的就当成“山羊肉”卖了,或者做成鞋带等日用品。这是一个血腥的故事,布莱希特借此想要表达的是,在本质为法西斯主义的登克主义下,人性已然缺失。布莱希特采用讽刺的手法,通过刻意夸张的方式让读者看到了被修饰和掩盖了的那种蔑视人性的真实状态。这种血腥残暴的登克主义日渐盛行,并最终导致了德意志帝国发动世界大战。

卡尔·登克

“登克”(Denke)在德语中的意思是“思考”,布莱希特在《图伊小说》中把现实人物“卡尔•登克”更名为“约翰•戈特利布•登克”(Johann Gottlieb Denke),而“约翰•戈特利布”正是德国唯心主义哲学家费希特(Johann Gottlieb Fischte)的名字。1807年12月13日至1808年3月20日,费希特在柏林的普鲁士科学学术学院的大厅里做了十四场演讲,并将演讲稿整理成《对德意志民族的演讲》一书。这部演讲集被视为唤醒德意志民族意识的重要论著,对德意志民族国家的崛起产生了重大影响。彼时,拿破仑率领大军进军柏林,占领了普鲁士首都;昔日欧洲霸主普鲁士在耶拿-奥尔施泰特战役中惨败,遭受重大打击,从此一蹶不振。在这一背景下,费希特接连举办十四场演讲,呼吁德意志民族要想摆脱目前面临的一切灾难,唯有实施民族教育,通过教育复兴德意志人的民族意识和爱国情感。显然,在布莱希特眼里,费希特的民族主义理论是后来法西斯主义的思想来源。

费希特

登克主义(Denkismus)就是“思维主义”(Denkismus),它与图伊主义在本质上并无不同,都是“意识决定存在”的唯心主义。在《图伊小说》中,布莱希特始终对思考持怀疑的态度。他写道:“图伊思考是错误的(有害的或者毫无用处的)。解决方法:思考是错误的。”布莱希特并不认为存在一种正确的思考可以替代错误思考,他否定了所有“思考”形式,尽管在另一部散文集《墨翟/变易之书》中,布莱希特认为思想的进步是有可能的,社会上存在一些问题可以通过思考来解决。

在布莱希特那里,讽刺总是在还原现实,现实中的怪异不会以“正常”形式呈现。资本主义将病态的价值视为“道德”,布莱希特借助登克主义谈论了道德问题。登克主义意味着用诚实且正常的语气揭示资产阶级的意识形态,暴行逐渐成了完全正常的事物而被接受。登克们被图伊们奉为德国人的典范,以此来消除公然实施暴行的道德顾虑。在各种怪诞和反转中,登克的残暴成了典型的、能实现真正理想的“德意志精神”。

当登克主义可以粗暴地压制各种意义时,当暴力公然出现时,以“思想自由”为前提的图伊主义就会为自身的精神理想所害:“图伊们去了监狱。很长一段时间他们都服从安排,用少量的水和面包调配粪尿。”如果说图伊主义还为思想留有一定余地,那么登克主义连这点余地也剥夺了,公然终结了思想自由,废除了图伊主义的意识形态。尽管图伊们依旧保持对现实的疏远,但此时,他们连嘲讽的机会都没有了。布莱希特在《图伊小说》片段中记录道:

图伊们取笑无知的胡伊(Hu-ih,原型是希特勒)……他在他的《我是如何做到的》(原型是《我的奋斗》)一书中犯了五万三千个语法错误。

此刻,他在外面获得了胜利。

可以说,登克主义用专制和暴力结束了图伊们的黄金时代,而这不正是图伊主义发展的必然结果吗?布莱希特揭示了维护资产阶级统治的图伊知识分子的命运:他们自掘坟墓,并最终走向毁灭。

《图伊小说》是布莱希特“图伊创作计划”的核心作品。国内学界对这部作品鲜有关注,即便在德国,对《图伊小说》的研究也寥若晨星。然而,这部小说无论其思想意蕴还是美学价值都不容忽视。布莱希特自创了“图伊”概念,借此刻画了依赖思维与形式、忽视社会现实与变革力量并最终走向自我毁灭的知识分子反面形象。他试图将复杂的事物通过简单的文学模型表现出来:“图伊”并不是某一知识分子个体,而是一类知识分子群像。他们将智力作为商品出售,体现了资本主义生产方式。尽管“图伊”是知道真相的知识分子,但他们的社会职责是为统治阶级服务,或者说为权力与特权服务。因此,“图伊”实际上是统治阶级的一部分,维护着人剥削人的资产阶级生产关系。布莱希特将魏玛共和国及其具有广泛自由观念的资产阶级民主看作“图伊的黄金时代”,尽管“民主图伊”在历史发展进程中曾起着积极作用,但其自身的软弱性以及反革命的本质致使他们不会从根本上去改变社会结构。在《图伊小说》中,布莱希特借助对图伊知识分子命运的描绘来展现资本主义发展的历史规律。使用经济手段的“民主图伊”在与使用军事手段的“专制图伊”的斗争中注定失败,当那些资产阶级病态的价值观被推崇为“道德”、“专制图伊”被视为德意志精神的典范后,图伊们就开始走向灭亡了。因为统治者公然行使暴力与压制,不允许自由思想的存在,依赖“思想”的图伊们也就失去了生存的土壤。布莱希特用幽默荒诞的描述来讽刺脱离道德束缚的资本主义价值观以及那些颠覆人性与民主的行为。在这些价值观与行为背后的意识形态是本质为法西斯主义的“登克主义”,这同样是一种“思维主义”,是基于唯心主义哲学的“图伊主义”的必然产物,它同时也通过终结思想的自由废除了“图伊主义”。

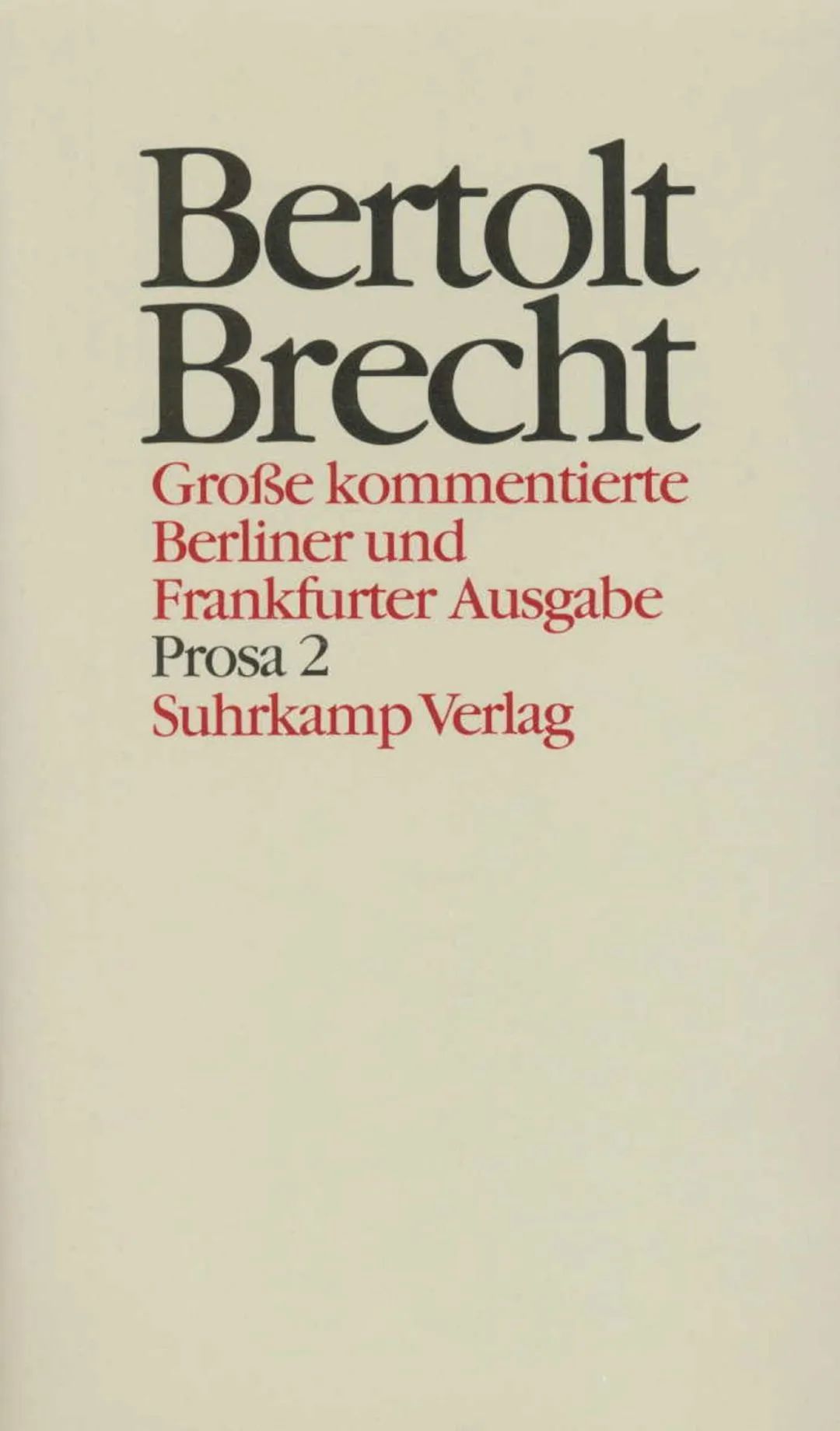

布莱希特全集中的《图伊小说》

通过这部小说,我们看到了布莱希特政治思想上的成熟,他表现出对思维的怀疑态度,对旧哲学及意识形态的拒斥,在看待社会与历史发展问题上显示出“社会存在决定社会意识”的历史唯物主义观点。同时,我们也看到了布莱希特对马克思主义的接受,他用马克思主义的世界观来分析资本主义社会矛盾,揭示资本主义发展的内在规律,走上了社会革命的实践之路。

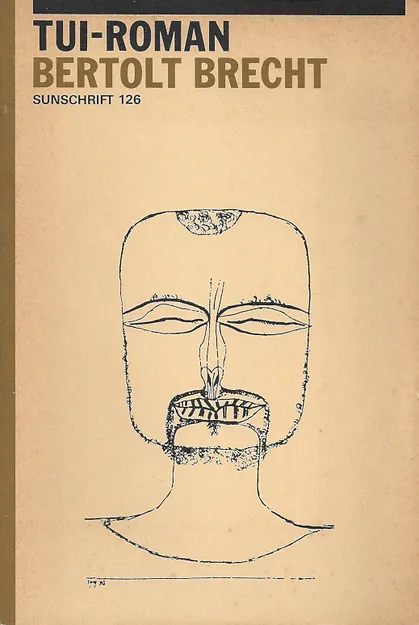

《图伊小说》

蒋颖,哲学博士,山东大学外国语学院德语系副教授、博士生导师,入选山东大学青年学者未来计划。近年来主持国家社科基金项目、教育部人文社科项目各一项,出版专著2部,译著1部,在各类核心期刊发表学术论文数十篇,其中CSSCI、A&HCI论文十余篇。