诵诗 | 施托姆诗二首

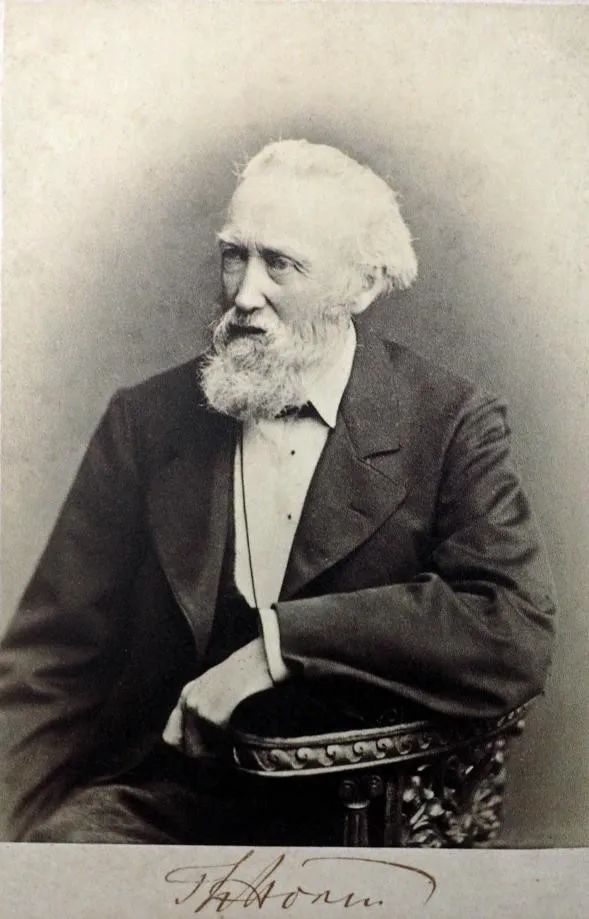

特奥多尔·施托姆(Theodor Storm, 1817-1888)是十九世纪德国著名现实主义小说家和诗人,虽以小说(Novelle)闻名,但在抒情诗上的成就也不容忽视。他宣称自己首先是一名抒情诗人(Lyriker),并将诗歌视为其散文作品的来源。他认为诗歌应源于直接体验和真实感受,因此始终与思想诗(Gedankenlyrik)保持距离。施托姆在学生时代就喜欢海涅和艾兴多尔夫的诗,大学时开始接触晚期浪漫派诗人默里克(Eduard Mörike)的作品,从中受到很大影响。此外他重视民间文学,曾与友人收集并编写北德传说、童话和民歌,他的一些诗明显具有民歌的特点。

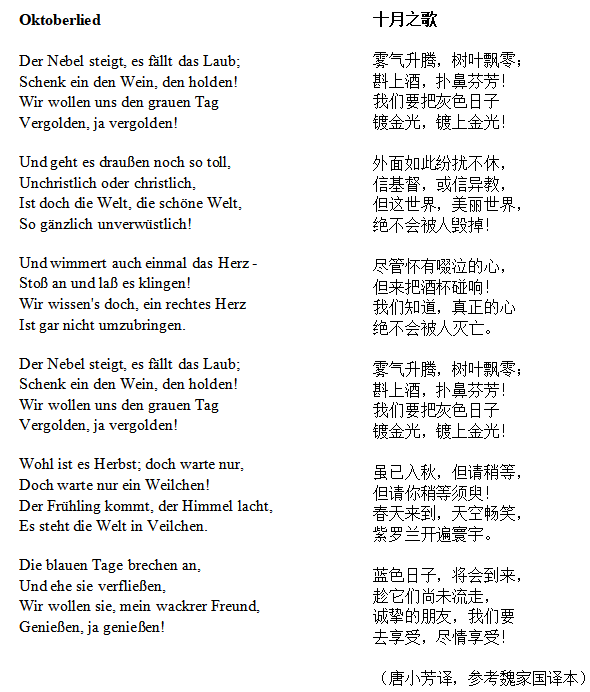

施托姆来自石勒苏益格(Schleswig)公国濒临北海的小城胡苏姆(Husum)。石勒苏益格长期以来接受丹麦国王个人统治,是丹麦君和国(Dänischer Gesamtstaat)的一部分,但具有高度的地方独立性。1848年丹麦意图将石勒苏益格吞并,该公国的德意志人遂发动起义并成立石勒苏益格-荷尔施泰因临时政府。尽管施托姆对政治事件不感兴趣,但他热爱家乡和祖国(即石勒苏益格公国),因此对起义完全拥护和支持。1848年十月底第一次起义失败,施托姆写下这首《十月之歌》。

1848年3月24日宣布成立石勒苏益格-荷尔施泰因临时政府,August Deusser绘

该诗形式工整,共有六节,首节在第四节时重复,将全诗分为两部分。每节有四诗行,第一、三行各有八个音节,第二、四行各有七个音节并押尾韵。全诗采用抑扬格。

首节一开始抛出“雾”和“落叶”两个意象,营造一种沉闷低落的基调,呼应标题给出的时间。紧接用第二人称单数的命令句,让“你”斟上美酒,情绪骤然转为洒脱。然后直抒胸臆,用“灰色”和“金色”的对比表达当下的困境与应对它的信念,由此也为整首诗点明主题;第二、三节在结构上继续遵循由消极到积极的转变,只是表达方式更为明确,外界和内心的愁苦都受到乐观的劝慰;在首节重复之后,诗歌从当下转向对未来的展望,“灰色”的秋天很快会变为“蓝色”的春天,颜色对比被再次使用。在诗歌结尾,对话的另一方从隐含的“你”变为“我诚挚的朋友”,这一称呼使语气更加真诚,鼓舞人心的效果得到进一步加强。此外,“vergolden(镀上金色)”与“genießen(享受)”的重复使用也强化了诗歌的积极情绪与号召力。

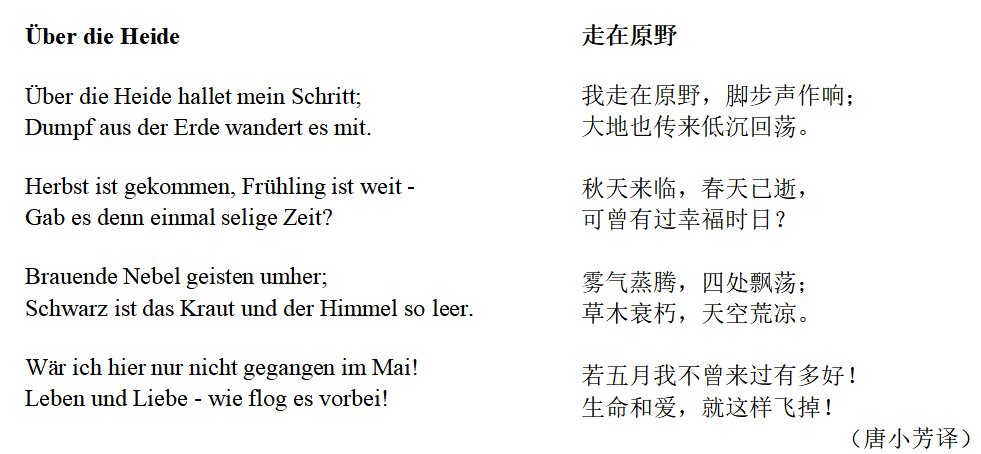

这是一首洋溢着乐观信念的爱国抒情诗,诗人坚信起义失败只是暂时的困境,人们不应失去对未来的信心。与《十月之歌》相同,下面这首《走在原野》也写于秋天来临之际,但诗人的心境已迥然不同。该诗作于1875年,58岁的施托姆在参加亡妻父亲葬礼的路上途径一片原野,想到已去世十年的妻子。

施托姆

这首自然诗共四节,每节两诗行,均为押韵对句。采用扬抑格和扬抑抑格,节奏沉缓。首节渲染一种空旷寂静之感,“mitwandern(同行)”一词将回声拟人化,旷野中只有脚步回声相伴,凸显“我”的孤寂;第二节点明时间,过去时的设问句激发出伤感虚无之情;第三节描写当下面对的荒凉萧肃的原野景象;第四节使用虚拟式发出感慨,比起直接说怀念五月时的景象,这种表达更加有力。诗歌最后指出两种最珍贵之物的消逝,恰如一位久经沧桑之人的感叹。现在时和过去时态在诗中交替使用,表现出思绪在当下与过去之间的徘徊。相比《十月之歌》,《走在原野》不再有乐观的期待,只有对美好不再的哀伤,深刻表达了诗人的忧思悲愁。

唐小芳,中国社会科学院大学2021级德语语言文学专业博士研究生,目前研究重点为布莱希特研究。