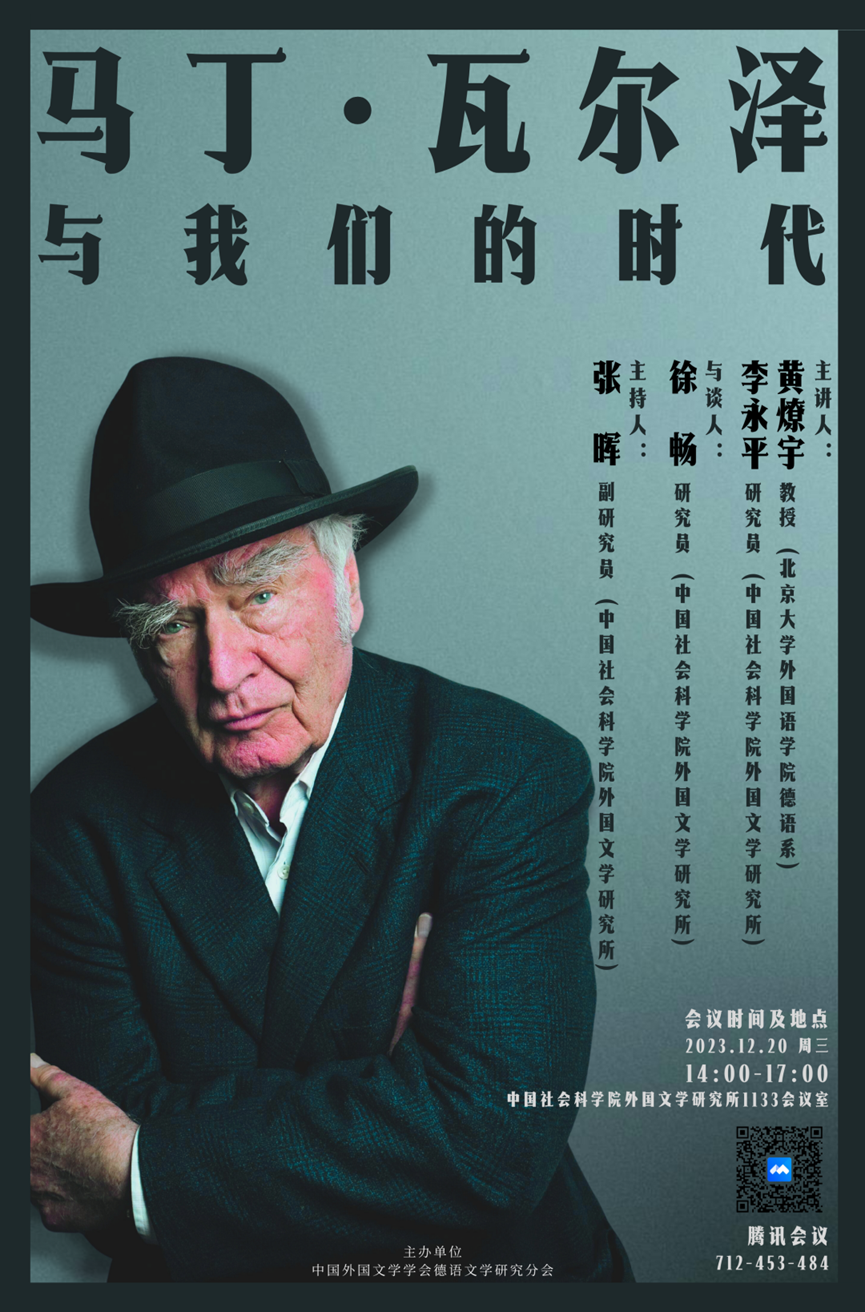

2023年12月23日下午,中国外国文学学会德语文学研究分会在中国社会科学院外国文学研究所成功举办了“马丁·瓦尔泽与我们的时代”主题讲座,来自全国各高校及科研单位的师生在线上及线下积极参与。北京大学外国语学院德语系黄燎宇教授与中国社会科学院外国文学研究所李永平研究员联合担任主讲人,关于德国作家马丁·瓦尔泽(Martin Walser, 1927年3月24日~2023年7月26日)展开讨论。本次讲座由中国社会科学院外国文学研究所张晖副研究员主持,徐畅研究员担任与谈人。在互动提问环节,来自北京大学、中国政法大学以及《世界文学》编辑部的多位学者就讲座内容进行了深入交流,现场气氛活跃。讲座现场

讲座伊始,主持人首先介绍了马丁·瓦尔泽的百年人生、主要作品、获奖情况和文坛地位,呼唤中国读者重估这位刚刚逝去的德国文学巨擘的潜在价值,并郑重感谢黄燎宇教授对瓦尔泽先生多部长篇小说的译介工作。在其译作中,《恋爱中的男人》(Ein liebender Mann)荣膺2009年度最佳小说“微山湖奖”、《批评家之死》(Tod eines

Kritikers)被2018年新京报书评周刊推选为60本年中好书、《逃之夭夭》(Statt etwas oder Der letzte Rank)被评为2019年度影响图书。另外,黄燎宇老师翻译的《第十三章》(Das dreizehnte Kapitel)、《童贞女之子》(Muttersohn)、《寻找死亡的男人》(Ein sterbender Mann)、《自我意识与反讽》(Selbstbewußtsein und Ironie)等多部脍炙人口的作品,为中国读者深入了解瓦尔泽的文学创作搭建起一座又一座宽广的桥梁。

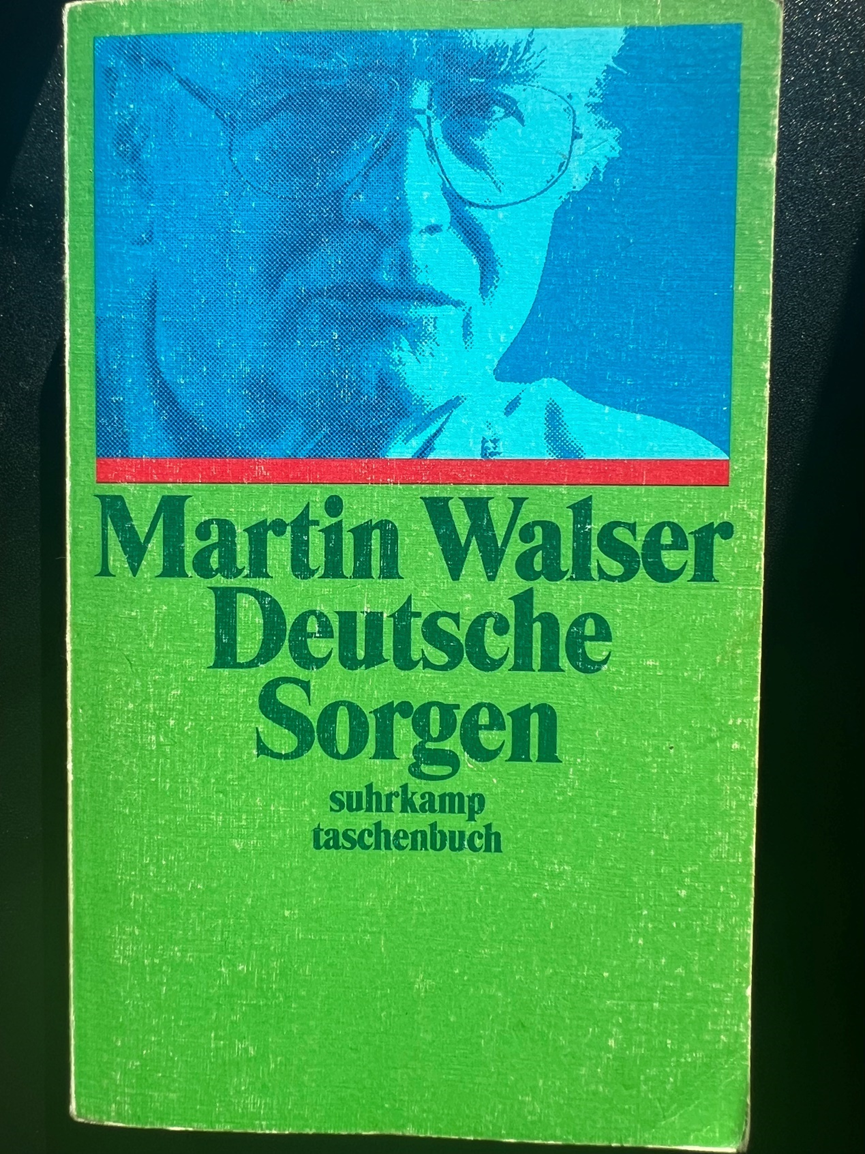

黄燎宇老师以“‘德意志忧思’——马丁·瓦尔泽对德国问题的思考”为题,详细阐述了瓦尔泽作为一代文豪的政治情怀。首先,他对瓦尔泽的历史地位、思想魅力、艺术造诣给予了高度评价:德国官方(德国总统施泰因迈尔、总理朔尔茨、文化国务秘书克劳迪娅·罗特、巴符州州长温弗德·克莱驰曼、巴符州副州长兼内政部部长托马斯·斯特罗布尔、西南广播电台台长凯·格尼夫克)对这位世界级作家予以三重定位——语言大师、历史书记官、思想家;文化界将瓦尔泽盛赞为德国的文学君主;德国政治期刊《西塞罗》对德语国家500名知识分子的影响力进行排名,瓦尔泽数次高居榜首。另外,瓦尔泽与中国也有着不解之缘:他曾三度造访中国,与中国作家建立了友谊;中国社科院外文所最早推动了瓦尔泽作品在中国的传播,自《世界文学》1990年首次译介中篇小说《惊马奔逃》以来,其多部重要作品被陆续引入国内。黄燎宇老师指出,思想大师瓦尔泽对文学语言的驾驭已臻炉火纯青之境,其作品囊括了各种文学手段——反讽、戏仿、怪诞、跨际话语、内涵游戏,不一而足,真正做到了“诗、哲、画”三位一体。举例而言,瓦尔泽这样描写失败的感觉:“四十年前我可能也有一片上唇一片下唇。现在下唇没了。我一辈子都在紧咬下唇。舌头代替了被咬坏的下唇。”(《童贞女之子》);嘲弄自大的批评家如同“被自己的闪电照花了眼”的宙斯,批评家在恶评作家后会自我膨胀到感觉身上的衣服又小了一号;讥讽一位坚持启蒙话语的当代思想家“因长期直立行走而落下骶骨疼痛”的毛病;在《自我意识与反讽》里开篇便自嘲德国人的唯心主义民族性:“德国人在法国大革命之前高谈阔论长达半个世纪之久,其话题是人类自我完善的可能性,有人还宣布‘人类将走出咎由自取的被监护状态’(康德名言)。话音刚落,隔壁就走了出来。”

主讲人:黄燎宇教授

关于瓦尔泽对“德国问题”(Deutschland-Problem / Deutschlandfrage)的思考,黄燎宇老师认为要先厘清何为“德国问题”。德国问题主要是由德国那段黑历史(1933-1945)造成的,至今仍影响和制约着德国文化和政治的方方面面。具体而言,它首先体现在“奥斯维辛/屠犹”问题上。德国学界和政界普遍从“孤本理论”(Singularitätsthese)角度去界定纳粹德国的屠犹事件:它是人类已知的集体犯罪中最大的罪行,与人类历史上的其他大屠杀事件不同,它是一场有预谋、有组织的工业化屠杀,所以具有独一无二性。瓦尔泽是最早思考该问题的作家之一,1965年他在《我们的奥斯维辛》(Unser Auschwitz)一文中认为当时人用但丁的《神曲·地狱篇》来比喻奥斯维辛是不恰当的,因为犹太族裔本身并不构成犯罪,不应在地狱般的集中营里受罚。同时,瓦尔泽也拒绝用“魔鬼”“野兽”等字眼以保持距离的姿态来描述奥斯维辛里的刽子手,因为那些人和今人一样都是普通人,对此瓦尔泽和阿伦特提出的“平庸之恶”在思想上汇合了。瓦尔泽面对屠犹问题时,承认这是德意志民族共同的历史问题,需要集体承担罪责,汲取长期妖魔化其他民族的教训。他指责德国人只想做康德、歌德和黑格尔的同胞,不想做奥斯维辛的共犯。1979年瓦尔泽在《说不尽的奥斯维辛》(Auschwitz und kein Ende)中认为,奥斯维辛从未成为过去,他提醒同胞注意这样一个无法解释的现象:一个文化高度发达的民族,怎么瞬间就堕入令人发指的野蛮?——“就连浮士德博士也在奥斯维辛里干活”,而“上帝和紧随其后的人道主义都未能阻止我们开设奥斯维辛。”瓦尔泽对此百思不得其解,以至于一度设想自己如果不是日耳曼人而是凯尔特人的后裔就好了。另一方面,他看到了奥斯维辛问题严重制约着德国的内政外交,连表达爱国和乡土情怀的词汇也被列入了禁忌范畴。因此,他在1998年书业和平奖颁奖仪式上的讲话《撰写一篇周日讲话的体会》(Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede)里反对在文化领域将奥斯维辛工具化。

关于“德国统一问题”,瓦尔泽在德国的知识和文化精英中是最早呼吁两德统一的,并为此而舌战群儒。早在1970年代,他就曾掷地有声地说过:“尼采不是外国人。莱比锡也许目前不是我们的,但莱比锡是我的。”1977年,瓦尔泽在文章《一项现实的任务》(Eine aktuelle Aufgabe)中对有人用复数形式来谈论德国的做法感到难以忍受。此外,他还坚决反对使用“重新统一”(Wiedervereinigung)一词,认为该词是阿登纳使用过的口号(瓦尔泽、格拉斯、伯尔同属于反对阿登纳的一代作家),继续使用“重新统一”无异于承认分裂。“我们背负着祖国的尸体,尸体还被人切成两半[...]结果是我们生活在两个缩写(BRD和DDR)当中。”1979年,瓦尔泽在《与幽灵握手》(Händedruck mit Gespenstern)一文中宣告自己已经产生出一种超越联邦德国现状(也即克服分裂状态)的渴求,并对自己产生道德疲惫感到诧异。1980年代,瓦尔泽继续呼吁两德统一,他认为让德国一分为二是盟军对德国的惩罚,但其目的应是让德国重新社会化,而非令它灭亡,况且分裂不利于德国人反思自身的历史,因为分裂使东德和西德这两个各自阵营中的“模范生”变成了一对儿逃避德国历史的伪君子。瓦尔泽对两德统一的呼吁招致群嘲。第一种反对意见(如历史学家沃尔夫冈·蒙森)认为:邦国林立原本就是德国历史的常态,千年历史中只有75年(1871~1945)是统一状态;德国值得推崇的身份是文化民族,而非政治民族;德国1871年按照小德意志方案统一之后劣迹斑斑。对此,瓦尔泽进行了针锋相对的反驳:他抨击“文化民族”跟“宪法爱国主义”一样荒谬,这种抽象的爱国主义忽略了很多具象的东西。第二种反对声音是:若要坚持统一,何不把奥地利也囊括进来?瓦尔泽反驳道:德奥关系具有历史复杂性,它是由一战后很多偶然因素造成的。第三种持反对意见的人嘲笑瓦尔泽主张统一纯属自作多情,无论东德人、西德人其实都不在乎统一;第四种反对者攻击瓦尔泽使用保守且过时的左翼话语;第五种反对者质疑统一后会不会出现第二个奥斯维辛;第六种反对者欲把瓦尔泽与那些想回归业已失去的东部领土的极右翼势力联系在一起。瓦尔泽面对这些攻击逐一批驳,最终历史站在了瓦尔泽这一边。两德统一后,瓦尔泽继续在叙事空间里呼吁两德之间的平等,强调同胞的手足之情,以便从心理上彻底推倒柏林墙,并希望进一步明确德国领土问题的解决方案以及未来要走的特殊道路。总之,面对纳粹德国这一沉重的历史遗产,面对德国问题的复杂性和敏感性,深感无力而惆怅的瓦尔泽只能“逃之夭夭”,遁入叙事空间,期冀那里能为他的思考提供些许庇护。

李永平老师以“何为‘反讽’——从马丁·瓦尔泽《逃之夭夭》和《自我意识与反讽》谈起”为题,反思在一个缺乏反讽精神的时代里如何寻找“正确的”生活方式,以及如何在文学的反讽中汲取力量。瓦尔泽认为正确的生活方式不应仅根据道德标准进行评价,他对每个想成为永恒真理的句子都避之唯恐不及。他相信最后的“逆转”是由反讽带来的,而一切理论却都忽视了“存在”的矛盾性和缺憾性。小说《逃之夭夭》里的主人公拒绝理论家们标榜的黑白分明、善恶对立、是非判然的生活图景,他渴望成为“既非-亦非”原则最生动的体现者。李永平老师指出,遥想当初康德提出“道德伦理即绝对命令”这一学说时,歌德就曾对此既表尊重,又怀质疑。歌德认为绝对命令不能走向极端,否则理想和自由这种概念就一定不会产生任何益处,而席勒的早逝正是因为过度追求理想和自由所致。同样,瓦尔泽也坚信文学超越了矛盾对立,而承受人生的唯一方式正是文学,关于这一点瓦尔泽和歌德以及福楼拜都达成了共识。主讲人:李永平研究员

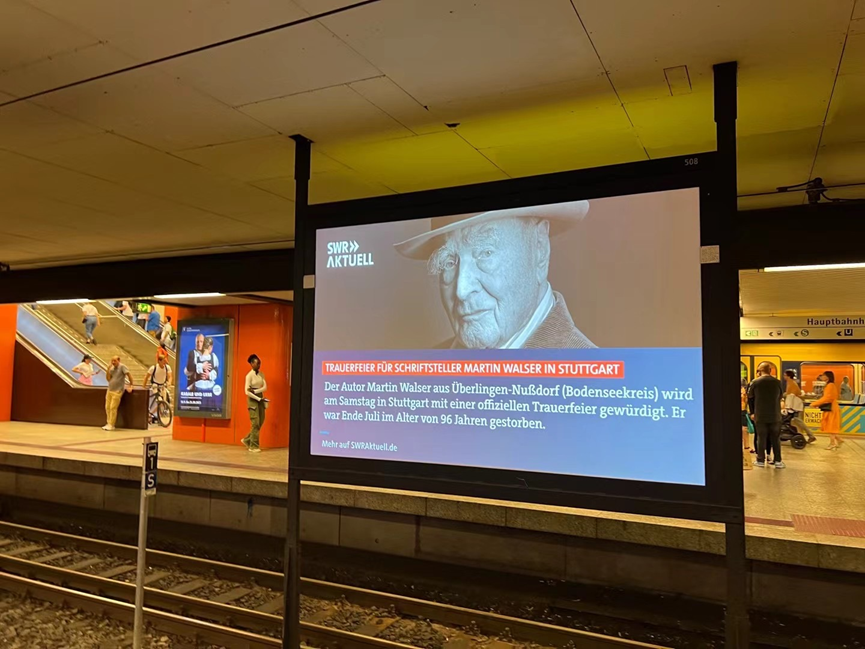

瓦尔泽将反讽分为“浪漫反讽”和“修辞反讽”两类,前者的代表是施莱格尔,后者的代表是苏格拉底。瓦尔泽在《自我意识与反讽》中引用了施莱格尔的观点:反讽里的一切皆诙谐,一切皆严肃,一切皆坦白公开、肝胆相照,一切又都伪装得很深,它产生于生活艺术感和科学精神的汇聚,它包含着并激励着一种感觉,一种无限与有限,一种完整传达既不可能又有必要的无休无止。瓦尔泽认为浪漫的反讽有相对化倾向,它把对立结合在一起,又不抹平其间的差异,它自18-19世纪产生以来,对欧洲文明影响至深。托马斯·曼的反讽即属此类,其小说《托尼奥·克勒格尔》(Tonio Kröger)就是依靠众多对立的概念以及在两极之间不断漂移来推进情节的。但是,托马斯·曼的小说并非反讽文学,作者仅把反讽视为写作主题,只是把反讽者写进了故事,小说本身并不具备修辞反讽式的叙事。斯图加特中央火车站内悼念马丁·瓦尔泽的海报

另一种反讽是苏格拉底式的。瓦尔泽曾引用苏格拉底的名言——“我知道我一无所知”,借此说明该句所包含的反讽修辞。在浪漫反讽诞生之前,这种反讽的修辞传统有着悠久的历史。马丁·瓦尔泽对罗伯特·瓦尔泽的日记体小说《雅各布·冯·贡腾》、卡夫卡的《变形记》《城堡》和穆齐尔的《没有个性的人》推崇备至,认为此三者均属于苏格拉底式的传统反讽,因为在这些文本当中,语言的能指和所指并不一致,现象和本质发生了逆反。马丁·瓦尔泽在文学作品中的反讽金句层出不穷,正如李永平老师指出的那样,瓦尔泽提出的“平庸之善”就远比阿伦特所谓的“平庸之恶”更具反讽意味。

两位主讲人的精彩发言引发了与谈人徐畅老师的深度思考。首先,她认为瓦尔泽的《自我意识与反讽》切入反讽问题的角度特殊,对“反讽”的区分也言之有理。瓦尔泽区分了反讽的人物(反讽者)和反讽的作品(反讽风格),并判断出托马斯·曼的作品只是写了反讽者这样的人物,但作品本身并没有反讽风格;而罗伯特·瓦尔泽和卡夫卡的作品则是有反讽风格的作品,他们体现的是纯粹的反讽。换言之,瓦尔泽实际上区分了两种反讽,一种是苏格拉底式的反讽,另一种是浪漫派(施莱格尔)和托马斯·曼的反讽。苏格拉底的反讽是一种辩证法意义上的否定,它否定现有的东西是为了理想而服务的,而施莱格尔与托马斯·曼使用反讽则是为了给自己提供正当性服务。苏格拉底式反讽作为文学风格实现的时候,最杰出的代表是罗伯特·瓦尔泽和卡夫卡,这两位作家笔下的人物通过对既有状况进行极度的、夸张的肯定来实现对现状的否定和破坏,通过把自我不断消减(甚至消减至零),以便让一切现存之物显出荒谬。与谈人:徐畅研究员

徐畅老师继而通过比较阐述了对穆齐尔的反讽的重新认识:穆齐尔既描写了反讽者,其作品风格也是反讽的。但他笔下的反讽者及反讽风格与上述几位作家同中有异。相同之处在于:没有个性的人即反讽者,反讽者通过将个性降到零度来否定现存的一切;不同之处在于:卡夫卡和罗伯特·瓦尔泽的反讽是隐蔽的,而穆齐尔的反讽是彰显的。主持人:张晖副研究员

在最后的提问环节中,来自《世界文学》编辑部的叶丽贤老师、中国社科院外文所的姜雪老师、中国政法大学的李烨老师以及北京大学的李睿老师关于马丁·瓦尔泽作品在中国的译介、接受和阐释提出了很多宝贵的问题。当此岁末年终,隆冬时节,整个讲座历时四个小时,气氛热烈,发言人与线上线下的听众积极互动,共同缅怀了马丁·瓦尔泽这位令人肃然起敬的文学巨擘。论坛合影