陈芸 | 复生与寂灭:里尔克、策兰的玫瑰诗比较

本文原载于《国外文学》2020年第1期,感谢作者陈芸老师和《国外文学》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:里尔克与策兰诗歌之间的关系研究是国内外学界一直以来的研究热点和难点。本文从里尔克、策兰的“玫瑰”诗入手,管中窥豹地探究里尔克对策兰的影响及其策兰的创造性转换。通过文本细读,进一步揭示策兰如何通过有意地引用里尔克的诗歌意象,进行了脱胎换骨地改造,就此汇集成了德国现代文学“否定性抒情诗”的一股清流。

关键词:里尔克 策兰 玫瑰诗

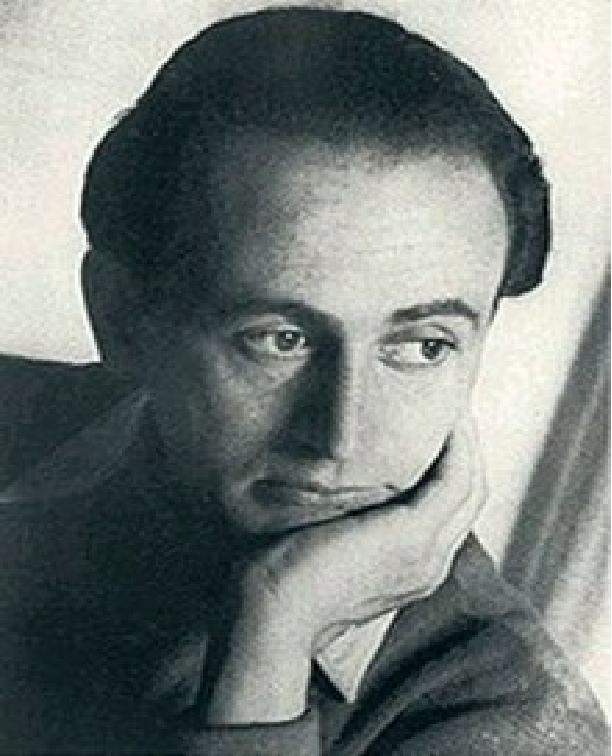

里尔克(Rainer Maria Rilke,1875-1926)与策兰(Paul Celan, 1920-1970),常常被称为20世纪德语抒情诗歌的两大高峰。

他们是哲学家最感兴趣的诗人,海德格尔、伽达默尔、布朗肖、巴尔塔萨、德里达、列维纳斯都曾专门撰文评论他们的诗歌。他们是多种语言的翻译者,可以用不同的语言进行创作。里尔克学过俄语、丹麦语、英语,可以用德语、法语直接进行创作。策兰更是精通希伯来语、德语、法语、英语。他们也是没有国度的人,常年在欧洲各国漫游,无家可归的命运贯穿了他们的一生。他们被誉为诗歌的完成者,他们诗歌中音乐性,令人着迷,甚至有音乐家为他们的诗歌配乐。他们的风格兼有渊雅、肃穆、典重、绵密的特点,使得听者肃然改容,穆然深思。

策兰从少年时期便钟爱里尔克的诗歌,一生的创作都受到里尔克的影响,故而,里尔克与策兰的诗歌之间的关系研究,是学界一直以来的研究热点。1975年,里尔克全集最重要的编撰者福乐堡(Ulrich Fülleborn)从里尔克晚期诗歌《杜伊诺哀歌》出发,探讨策兰对于哀歌形式的吸收和改写。1986年,林恩(James K. Lyon)重点论证了从里尔克的“诗歌是不可见之诗”到策兰“诗歌是换气”的发展。1992年,伯申斯坦(Bernhard Böschenstein)选择了翻译象征主义诗歌的角度,揭示了二人都将翻译当作自我发现的方式。1994年,阿尼姆(Achim von Arnim)从策兰的文本和回忆切入谈及二人在抒情主义上的相似之处。1997年,桑德班科(Shimon Sandbank)对比十七世纪英国玄学派诗人亨利·沃恩、里尔克、策兰诗歌中玫瑰意象,强调沃恩的玫瑰象征了上帝的创造,里尔克的玫瑰则是象征主义诗歌悖论性的存在,它们闭合了自己,拒绝了世界。而策兰的玫瑰重新回到了现实主义的层面,创造出存在和生命。波兰可(Jean Bollack)指出里尔克的抒情诗是以赞美的宗教口吻回应文化/社会处境,策兰则通过模仿里尔克这种通过艺术的手段处理生活问题的方式开始自己的写作生涯。近年来,对他们的诗学比较研究更加深入,专著层出不穷。罗仁兹(Otto Lorenz)关注了二人诗歌中的“沉默之音”,指出诗歌在语言、音乐、沉默之间的辩证关系。缪特恩(Erich Meuthen)从“祈祷”的角度切入,谈论他们的诗歌作为现代诗歌言语反思和循环结构。克里斯(Marcel Krings)集中在“自我投开”中探讨二者诗歌中的“自我问题”。卡塞(Volker Kaiser)强调里尔克与策兰诗歌中的形象和反思形成了“影子的回声”。2001年,韩国学者郑明纯(Myeongsoon Jeong)的专著《将来之言的希望》则集中在二者诗歌末世论主题上进行比较和剖析。

在前辈学者的研究基础上,笔者试图重新解读里尔克、策兰的“玫瑰”诗,管中窥豹地探究里尔克对策兰的影响及其策兰的创造性转换。较之于桑德班科同样曾聚焦二人的“玫瑰诗”,笔者认为他诠释里尔克的时候略有贬低,笔者试图更加公允地评价二人借用玫瑰这一深爱意象传达相似又不同的感情和哲思,并就此深究,策兰如何通过有意地引用里尔克的诗歌意象,进行了脱胎换骨地改造,就此汇集成了德国现代文学“否定性抒情诗”的一股清流。

很难考证里尔克是从何时开始迷恋玫瑰的,越到晚年,他对玫瑰的爱就越显得浓烈。1922年3月,他在给友人的信札中兴奋地写道:“妮可!我要有玫瑰花啦。我要有大概50株玫瑰,算上原本就有的三棵,大概有54棵,当然还不算搭成拱桥的那些。一个玫瑰军团,一个玫瑰民族。这是玫瑰奇迹,何等的奇迹!”种植玫瑰,默观玫瑰,成了里尔克晚年生活的重要内容。

里尔克

玫瑰是爱情、圣人、殉道者的象征,亦是里尔克的守护者圣母玛利亚的象征。1875年12月8日是里尔克受洗的日子,也是玛利亚受孕的日子,里尔克的母亲将儿子献给了玛利亚,里尔克(Rainer Maria Rilke)的名字便体现了这一点。在天主教的传统中,圣母玛利亚的祈祷词被誉为“玫瑰经”,象征着圣母(玫瑰)将柔美与痛苦完美地融为一体。

在里尔克早年的《新诗集》里有一首《玫瑰花碗》(Die Rosenschale,1907),《给俄耳甫斯的商籁诗》(Sonette an Orpheus)中第一部第五首与第二部第六首是两首玫瑰诗。更值得一提的是,1924年秋天,他以法语创作了24首玫瑰诗,后来编成了单集(Les Roses ,The Rose)出版。

1925年10月27日,里尔克写下了自己的墓志铭,以玫瑰诗为自己的一生做了总结:

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,

niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern.

玫瑰,哦,纯粹的矛盾,乐欲

在众多的花瓣之下安享无人之睡眠。

这镌刻在墓碑上的铭文,像法老金字塔的咒语,给每一位渴望了解诗人的读者提供了一道谜语。这首短诗的诠释空间就如同玫瑰层层打开的闭合空间,充满了多义性和丰富性。“玫瑰”(Rose)在德语、法语、英语语境中都是一致,作为一个阴性名词,包含着所有完美的内在性,又兼有空虚的含义,玫瑰代表着死亡,又象征着新生,宛如诗人消逝的灵魂四散于风中,玫瑰的香气弥漫在风中。“rein”(纯粹)的变形“reiner”与诗人的名字“Rainer”(赖内)的发音一致。里尔克原名(René Maria Rilke),René 用拉丁文发音为“赖内图斯”,意为“重生者”。所以,“纯粹的矛盾”中嵌套着里尔克的名字,嵌套着里尔克保护者玛利亚的象征,“纯粹的矛盾”亦是“赖内的矛盾”,里尔克的矛盾。

“矛盾”(Widerspruch)是全诗的中心,是玫瑰集绽放与闭合、言说与沉默、短暂与永恒、裂缝与整全、浓烈与羞涩、甜蜜与悲苦为一体特征,最精当的概括。

“Lid”(眼睑、花瓣)又与“Lied”(歌、诗篇)德语发音相似,隐喻着曾写过诸多诗篇的诗人长眠于此,宛如玫瑰闭合了层层花瓣。里尔克喜欢将玫瑰花瓣放置在眼睑之上,感受清凉,将玫瑰花瓣比作眼睑,则是他惯用的比喻。在早年的《玫瑰花碗》、《玫瑰诗》第七首中,里尔克都曾使用过。

niemandes Schlaf一句,还可视为里尔克有意识地颠倒了早期《新诗集》中《安眠曲》(Schlaflied)中诗人陪着爱人入眠,长眠于地,诗人的话语如眼睑安阖、菩提树喃喃细语的意象。此时,换成了诗人闭合双眼,长眠于此。但即使进入了安眠的状态,诗人并没有沉默,反而如朱迪思·瑞安所言,此时,“死去的里尔克在坟墓之外说话。”“墓志铭重新启用传统的比喻;但通过继续说话,它甚至否定了自己的失眠。……不像古典墓志铭,向读者致辞,这首诗忽略了读者,仅对玫瑰说话,或仅仅谈到玫瑰”,从这个角度看,此诗还有意颠覆了玫瑰常常无言的传统。众所周知,在欧洲的文学传统中,玫瑰与沉默、秘密相连。在希腊神话中,爱神阿佛狄德罗给自己的儿子厄若斯(Eros)一朵玫瑰花,他又将之转赠给沉默之神哈普克拉底(Harpocrates),提醒他不要暴露爱神的风流韵事。拉丁语中的“sub rosa”, 在忏悔中占有特殊的地位,忏悔室上常镌刻着五瓣玫瑰的图像,表明谈话的内容都是被保密的。中世纪的议会大厅天花板,常以玫瑰装饰,警示着参会者要对谈话的内容保持沉默。德语的“unter der Rose”,英语中的“under the rose”都意味着“私人的,秘密的”。

故而,看似进入安眠的诗人,其实仍通过沉默的玫瑰说话。正因为此,桑德班科认为,里尔克的玫瑰大多都是沉睡状态,“玫瑰变得越来越具有内在性,变成了做梦的象征,诗人也成了梦中人。”里尔克的“玫瑰就是诗歌本身悖论性的存在,它们闭合了眼睑,与物质性的玫瑰相比,只是展示了诗歌的闭合状态。”在他看来,里尔克的玫瑰指向虚无。

这种解读的倾向具有一定的代表性,里尔克的译者米切尔(Stephen Mitchell)也认为,里尔克“创造了一个个人化的虚无,(或者,给虚无一个人格化),因此,诗人的歌曲展示了关闭真实和表达虚无双重的否定。”但这种解读的不足之处还在于未能始终围绕着“矛盾”展开,未考虑到里尔克表达上倾向“模拟两可”的特征。晚年的里尔克,越来越不执其一端,反而以一种更开放包容地心态面对世界。故而,与其认为,里尔克的玫瑰是“闭合之书”、“拒绝被阅读之书”,不如说,里尔克的玫瑰是“半开半掩的书,就像魔法书(Magus-book)”。玫瑰隐喻死亡的同时,也包含着复活的新生,孕育着俄耳甫斯式由死入生的转化。

玫瑰,以极端的赤裸和简单向世人呈现,如同最初语词的圣墓,似乎能无中生有(ex nihilo)。玫瑰,成了奇迹的记号。

二、策兰:“无人之玫瑰”

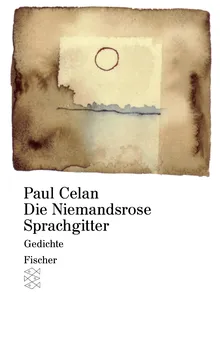

策兰同样也钟情于玫瑰,在他的青年时代,对植物学、园艺、生物学都抱有浓厚的兴趣,对玫瑰更是如此。在他的诗集 《无人之玫瑰》(Die Niemandsrose, 1963)中,写下了对玫瑰最高的礼赞和悲悼。学界一般都认为,“无人之玫瑰”(Die Niemandsrose)便是从里尔克的墓志铭而来,玫瑰安享的“无人之睡眠”(no-one’s sleep)到了策兰的诗里,变成了无人之玫瑰(no-one’s rose),甚至是“虚无之玫瑰”(the nothing-rose)。令人费解的“无人之玫瑰”,最突出的便是“无”,这个“无”像一声空谷回音,一缕飘荡的幽灵,在策兰的诗歌始终回荡、徘徊着。在他的抒情诗里,虚无常常被当作神性的神秘语言表达,在犹太卡巴拉神秘主义中,虚无是上帝之名的表达,一个看似荒谬的权威个性化表达。不确定的言语,无人能辨识,无人成了新的确定。

策兰

其中的一首《诗篇》,最直接地体现了策兰诗歌特色。

Psalm

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm,

niemand bespricht unsern Staub.

Niemand.

Gelobt seist du, Niemand.

Dir zulieb wollen

wir blühn.

Dir

entgegen.

Ein Nichts

waren wir, sind wir, werden

wir bleiben, blühend:

die Nichts-, die

Niemandsrose.

Mit

dem Griffel seelenhell,

dem Staubfaden himmelswüst,

der Krone rot

vom Purpurwort, das wir sangen

über, o über

dem Dorn.

《诗篇》

无人再从大地上和黏土里捏出我们,

无人为我们的尘土念祷词。

无人。

赞美你啊,无人。

为了取悦你

我们愿开花。

朝着

你。

一个虚无

我们过去如此,现在如此,将来也如此

我们保持着,开花着:

这虚无——,这

无人之玫瑰。

以

明亮灵魂的雄蕊。

荒寒的花丝,

猩红的花冠

紫色的言辞,我们在上面

歌唱,哦,

在花刺之上。

此诗命名为《诗篇》,可见,策兰有意在诗歌语言和意象中都回应犹太人的古典传统,抑或挑战这个传统。诗歌第一节最触目的“Niemand”的三次重复,放在每行的句首,形成了一唱三叹的效果。首句强调了人的出生和死亡,上帝从土中捏了第一个人,人最终又重新回到尘土之中。Asche zu Asche, Staub zu Staub(“尘归尘,土归土”)是葬礼中最常见的悼词。如今,见证人生死的上帝不在场了,只剩下了一句“无人”。第二节起句“赞美你啊”是《旧约·诗篇》出现频率最高的短语,紧接的“无人”,又将赞美的语词转调为苦涩的反讽与悲痛。诗人似乎已经接受了上帝不在场的局面,依然强调“我们”要开花,进而跳跃进入了第三节,揭示了“我们”一直以来都是如此,“我们”就是一个虚无,“我们”从虚无中保留着玫瑰开放的姿态,“我们”以虚无的肉身面对“无人”。

《无人之玫瑰》

行文于此,这里的“我们”似乎可以等同于犹太人了。在犹太人被驱赶、被屠杀的历史中,上帝的位置似乎是缺席的。因为二战中纳粹的大屠杀,犹太人存留下来的甚少。“灭绝营”(Vernichtungslager)的本质便是毁害、残败(Vernichtung),将犹太人便为虚无(Ver-Nichtung)。也是这些受难的犹太人,在集中营中仍旧唱着赞美诗和和散那,等待着弥赛亚的救赎。

而“《诗篇》最后一节,策兰试图寻找犹太人存在的绝望生活的合法性,他们如何能够找到超越,更开放的生活。”之前,几乎以白描的方式冷静地叙述的诗歌,突然笔锋一转,策兰给看似空无一物的玫瑰提供了精确的植物学意义上的描述:雄蕊、花丝、花冠和花刺。雄蕊(Das Griffel)常常“代表了男性的生殖器官”,也可指代“外在的书写工具,书写词语”。“灵魂明亮”(seelenhell)强调了血缘繁衍和精神传承(写作)的可能性和意义。与之相对的又是荒寒(himmelswüst)“花丝”(staubfaden),这一比喻则延续了诗歌开端处代表了死亡和衰弱的尘土比喻,再次强调了犹太人的创伤记忆。从某种程度讲,它修正了语言的写作,作为一个回忆的线索提醒众人,是诗人的记忆和语词在记录历史,记录死亡。那些死亡还会存在,正如猩红的花冠依旧吮吸着死亡的血液。猩红的颜色接近紫色,看似空无的玫瑰,又在繁衍新的记忆和歌唱。

花冠、刺、紫色的言辞又令人联想到十字架上的玫瑰,联想到上十字架的耶稣曾被戴上了荆棘冠冕、身披紫袍,并在十字架上说出七句真言。诗歌中始终不在场的上帝,到了诗歌的结尾突然以一个受难者的形象出现,耶稣在十字架上的哀痛似乎成了一种新的歌唱,此时的歌唱是一种带血的言辞表达出来的尊严,这也是诗人自己的声音。

这首诗歌出现的大量否定性语词和悖论性表达,最好地反映了策兰的“否定神学”,“这也并非在《诗篇》中才出现,在他早期的诗歌中,这种神学就有了的一种光和暗的辩证法。对话,充满了他所有的作品。策兰的宗教——或者说,他的宗教感非常敏感,无论他是相信还是不相信,他都抓住了上帝不在场的经验。否定和亵渎神的,都是他真实的经验,他保持犹太的传统——要与上帝争辩。”换而言之,反对上帝的策兰,其实仍继承犹太人的传统与诫命,而与犹太人的先祖不同的是,策兰的上帝是沉默和缺席的,他还要将对话固执地继续下去。

玫瑰,以无边的黑暗与歌声向世人见证,如同最终空悬的十字架,似乎从始至终都是虚无(nihil)。玫瑰,成了记号的遗迹。

三、二者诗歌的“互文”关系

从以上两首玫瑰诗歌的诠释中,不难看出里尔克与策兰之间的精神联系和对话关系。如果说,“纯粹的矛盾”是里尔克的精神象征,那么,“无人之玫瑰”便是了策兰的自我镜像。在玫瑰诗中,里尔克的隐喻复杂精妙,富有暗示性,以一种“即是”又“不是”,模拟两可的表达方式。诗人试图用玫瑰花瓣来遮盖自己的肉身,揭示/遮盖即将消逝又可能永存的诗艺。里尔克这种对“技巧”的倚重,一方面显示了他对语言高度精确始终表现出孜孜以求的严肃性,一方面又因为过分雕琢,显得略为自恋,令人发笑。

在策兰的手中,借用了这个短语中保存玫瑰墓志铭的双重性:一方面是严肃的,突出了作为大灾难的幸存者,诗人依旧是死者的见证者,既沉默又歌唱地方式言说自己的故事。一方面又将里尔克的“可笑”转化为“可悲”,以一种反讽的方式强调犹太人的命运就如同无人之玫瑰,在永恒的轮回里承担着美艳与痛苦。与里尔克试图用一语双关的语词修饰自己的墓地,在大地上为自己留一个玫瑰丰碑,策兰对自己的坟墓却并不在意,在这首《诗篇》里,他早已暗示了自己的命运,最终选择投身在塞纳河的河水中,更是以极为惨烈的方式完成了生命绝唱。策兰像自己的父母那样死无葬身之地,留给世界的唯有“沉默之音”。

由此观之,策兰一方面有意在诗歌中移用里尔克式的意象,另一方面,他早早将里尔克式的矛盾在内心深化,甚至消解为了寂灭与虚无。如果说,里尔克的玫瑰在凋谢与复生、赞美与哀悼中营造“玫瑰的象征学”,那么,策兰的玫瑰则颠覆了这种语词的游戏,回到现实主义的层面上,更彻底地展现“虚无的象征学”。

策兰这种“脱胎换骨”的做法,在他早期创作中,曾出现端倪。

策兰诗歌中最脍炙人口的《荆棘冠冕》(Corona)四次重复“是时候了。”(“Es ist Zeit.”),有意呼应了里尔克的《秋日》(Herbsttag)伊始的“主啊,是时候了。”(“Herr: es ist Zeit.”)但与里尔克呼求主、上帝(Herr)不同,策兰的诗歌中故意省略了上帝,并以爱人相互依存的甜蜜冲淡了《秋日》中万物收获,唯有诗人徘徊写信的孤独。在诗歌的前两节上看,洋溢着爱情新生的甜蜜。

然而,若是仔细推敲后面的几个意象“黑暗的词”“罂粟与记忆”“月亮的血的光线里”,我们还是能够感受到那是经历过苦难的恋人劫后逢生的甜蜜和苦涩。所以,在中文语境中,将corona翻译为“花冠”,容易误导读者以为这是一首单纯的情诗,孰不知“corona表明基督的荆棘冠冕和一种新时间的开始”。

这也正是策兰上帝观特殊之处,与里尔克相比,策兰拒绝了上帝的出场,多次在诗歌中描述上帝缺席的状态,但另一方面,与前一首《诗篇》相似,他又常采用基督受难的意象,以此象征诗人和爱人一同受难之后的新时刻。“爱人的结合从公民的维度宣告,是时候让人们知道了。”在大屠杀的背景中,是不允许爱情的存在。爱情重新来临,则预示着诗人与爱人构成了爱的共同体,以此反抗那些曾经遭遇的不公和恐惧。“石头开花了。”也并不是什么浪漫的事,而是因为策兰在集中营关押过,“曾被迫地搬动着石头,却无法给父母一个石头的墓碑,石头是双重的哀悼。”如果石头会开花,策兰也期待父母会复活,参与到当下自己的幸福之中。

这首诗歌是策兰写给爱人英格褒·巴赫曼生日的礼物。1949年6月24日,巴赫曼给策兰的信件中写道:“我常常在想,《花冠》是你最美的诗,是对一个瞬间的完美再现,那里的一切都成为大理石,直到永远。然后,我这里却不是‘时候’。”作为策兰的灵魂伴侣,巴赫曼的评价精准到位,也彻底反转了此诗的看似乐观的期待,策兰期待的新时刻,并没有真正来临。他始终无法摆脱奥斯维辛之后的反犹主义的恐怖氛围。

无独有偶,策兰的《收获葡萄者》(Die Winzer) 也让人联想到里尔克的《泪罐》(Tränenkrüglein)和 《给俄尔甫斯的商籁诗》,策兰年轻的时候常常背诵《泪罐》,喜爱葡萄酒比拟眼泪的意象。而《密接合应》(Engführung )呼应着里尔克的《杜伊诺哀歌》中第十首“歌唱欢呼和赞美与无尽的死亡都交织在了一起。”但不得不说的是,“策兰的哀歌没有俄尔甫斯的力量”,这首诗歌缓慢、柔和、悲伤,诗歌中出现的“和散那”,都是被破折号拆开的,最终,诗人被驱逐到水边,被迫接纳了幸存者仍是放逐者的苦涩命运。

由此都不难发现,不仅在诗歌技术层面,诗歌意象上,在诗歌的深处,里尔克对策兰的影响都是持久的。在一次德国文化的访谈中,策兰强调,“我生在这样的环境中,里尔克对我来说至关重要,之后,则是卡夫卡。”1951年,他开始读海德格尔的《林中路》,他特别重视海德格尔评价荷尔德林和里尔克的部分。对于海德格尔对里尔克的敞开者的阐释,策兰是认可的,他同样认为,作为一个没有束缚的领域,人类自己可以给予自己自由。不仅如此,策兰还从里尔克借来了一个概念“无限无言的场域”(“Enclosures around the limitlessly wordless”),换言之,将诗歌的语言带入了无言,诗性的沉默之中。1969年,策兰开始教授里尔克的《马尔特•劳里茨•布里格手记》(Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)。这些例证都可以证明里尔克对策兰的影响极为深远。

里尔克意大利语版诗集《玫瑰》

四、否定的抒情诗

里尔克的诗歌虽广受欢迎,但他并不是一个好的效仿对象。意大利神学家瓜尔蒂尼(Romano Guardini)曾颇有意味地指出:“一些想成为诗人的人可以以莫里克和歌德为师,但若是以里尔克为师的,就会被提醒。”早在《杜伊诺哀歌》诞生不久,就有一批德国青年诗人批评里尔克的诗歌充满了“神秘主义的蠢话”,宣扬了“世俗的神学”。1964年,阿多诺批评《哀歌》过分重视了诗歌的形式,架空了宗教的意义,隐藏着恶的本质。里尔克对于哀歌、十四行诗体形式的运用过于随意,自由体化,也常被诟病。

抛去一些立场不同的意气之争,以上的评论确实切中了里尔克诗歌与德语诗歌的关系问题。因为无论是从诗歌内容、诗歌形式,里尔克的诗歌与德语诗歌的主流都存在一定的距离。里尔克出生在布拉格,彼时仍隶属于奥匈帝国,作为一个多语言环境背景的城市,德语作为他的母语,乃至于后来写作的主要语言,都是他自己选择的结果。但里尔克的整个身份认同都不是德国的,他始终以一个漫游各地的“欧洲人”自居。青年时代,他客居法国,努力学习法语,翻译大量作品,乃至于晚年都以法语写作,都可以看出他对语言的使用都有自己的考虑。这也决定了他并不会像歌德、荷尔德林那样始终维护德语的尊严,正如在瓜尔蒂尼看来:“他对语言的使用打开了新的可能性,但也带来了负面的结果。他在概念中带来新的律动和投向隐秘处的亮光,在很大范围内点起了祭祀的火焰,它们将吞噬语言结构中固有的东西——有人可能会说是语言的尊严。”里尔克的建构和破坏,恰恰正是他的出生地乃至于之后身份认同决定的。

在这一点上,策兰与之相似。策兰的童年在捷克斯洛伐克度过,布科维纳的首府,曾是奥匈帝国最东边的城市。几个世纪以来,罗马尼亚、 鲁赛尼亚、德国人、犹太人、亚美尼亚、马扎尔、波兰人、胡楚尔人,共同生活,和平共处,作为一个多元文化交叉地带,捷克斯洛伐克孕育了丰富的罗马尼亚,乌克兰和意第绪语文学。浸濡在多语言文化的环境中,德语成为了策兰的母语。而之后,策兰的父母死于德国人之手,所以,德语既是策兰的母语,又是刽子手的语言,他对于德语的痛恨和厌恶,又不得不采用德语写作的那种纠结,可想而知。所以,策兰的诗歌常常也在有意破坏德语,创造新词以此来表达那些过往未被真正命名的经验和事物。正是这种对语言的反思,造成了里尔克与策兰与主流的德国文学存在一定的距离。

然而,作为难以归类的诗人,他们二人之间的精神呼应则越来越明显。晚期的里尔克,受到法国纯诗、“绝对诗歌”的影响,越来越倾向探索事物的内在性,试图在“世界内部空间”中寻求一个新的物的秩序。故而,晚年的诗歌较为晦涩难懂,诗歌中也有大量的省略跳跃,诗歌与社会、道德文化的关系较为薄弱。与之相似的是,策兰后期的诗歌也常被批评为过于艰难、晦涩。正如乔治·斯坦纳 (George Steiner)在《语言与沉默》中所言,沉默内在于现代文学,在里尔克和策兰的诗歌中,总有一种说还是不说的紧张,展示了一种明显的相似性“诗歌的沉默”。

他们的诗歌中常常以敞开者和神秘主义者为主角,常采用对话体,诗歌中的一些没有身份的人格化的名词,比如,“du”可能是爱情诗歌中的女子,或者是自我的另一面向,或者是一个神秘者,或者就是无名者,未知的他者。

他们的诗歌一方面表现对超验力量的怀疑,一方面又展示这也是保护人类的生活避免毁灭的方式。对于是否存在有神圣的灵或者内部的感知成了他们诗歌中最具有灵智学意义的追问。除此之外,否定和悖论成为了他们诗歌的一些基本风格原则,诗歌中充满了大量的“肯定与否定”、“是与不是”、“赞美与哀悼”的对立,通过光与暗的对话,生与死的对话,他们都在谋求诗歌更高的真实。

这种风格特征,或许可以称之为“否定的抒情诗”(The Lyric of Negation)。

那么,何为否定的抒情诗呢?1948年,策兰在给法国画家埃德加杰恩的画展所写的一篇简短的超现实主义介绍《埃德加杰恩和梦中梦》 (Edgar Jené und der Traum vom Träume ),试图回答这个问题。这篇短文基本是在里尔克的启发下,继续推进问题。首先,梦中梦(der Traum vom Träume)的提法就是从里尔克《马尔特•劳里茨•布里格手记》借用来的。

其次,这篇短文回应了《马尔特•劳里茨•布里格手记》中马尔特曾提出的一切事物都乱序的“大问题”。策兰反对达达主义中的否定传统审美、否定理性的态度,而是意识到人不仅在外部生活的枷锁中挣扎,而且在灵魂深处都是被堵塞和被压制的,因为他的话语(手势,动作)在漫长的岁月中被虚假和扭曲的诚意压榨得唯有呻吟。而真正的艺术可能来自精神的最偏远区域,那些文字和人物,图像和手势,在梦中会被掩盖和揭开。当“我”和那些表情、数字、重量相遇的时候,“我”的耳朵就学会了看,“我”的心就会尝到了崭新的,不停歇的自由运动法则。“我”随着漫游的感官进入这个精神的新世界,并开始了解自由。在借助杰恩的绘画,策兰在梦境连梦境的世界中,思考语言的局限与可能性的问题。

换言之,在策兰看来,唯有认清一切意义都已经破碎之后,重建精神的内在空间,打破一切谎言才能重获自由。正如迈克尔·明德(Michael Minden)所言,策兰的不莱梅演讲已经给“否定的抒情诗”一个最好的解释。策兰认为:“在所有丧失的事物中,只有一样东西还可以触及,还可以靠近和把握,那就是语言。是的,语言。在一切丧失之后只有语言留了下来,还可以把握。但是它必须穿过它自己的无回应,必须穿过可怕的沉默,穿过千百重死亡言辞的黑暗。它穿越。它对所发生的一切不置一词,它只是穿过它。它穿过并重新展露自己,因为这一切而变得充实。 ”诚然如此,“否定”意味着最高价值的废黜,原本坚固的东西都烟消云散,策兰的诗歌正如穿过沉默与黑暗的语言,在语言的奥斯维辛之后,重新建构了意义,即便这只是虚无的意义。

由是观之,里尔克与策兰的诗歌风格都可归属于“否定性抒情”,只不过,在里尔克那里,“否定性的特征”还不够明显,随着策兰的出现,策兰有意与里尔克形成的共鸣和呼应,使得这种潜流越来越明显。正如T.S.艾略特重新发现了“玄学派诗人”,后代诗人对于前代诗人诗歌某些特质的发挥完善,正是以一种历史意识和眼光发展出新的传统。

然而即便如此,他们仍存在巨大的不同,这种差异“不是风格上的,而是历史上的”。简言之,里尔克和策兰还是生活在两个时代里。虽然,里尔克在青年时期接着马尔特之口,表达过诗人只是一个“虚无”(Nichts),对于世界秩序的破碎无所适从。里尔克的诗歌主体也曾出现破碎和分裂的状况,但在这个千疮百孔的世界里,里尔克还是不断赞美世界,歌颂此在世界的荣耀,赞美与哀悼的双重变奏曲始终回荡在他的诗歌之中。然而经历过奥斯维辛的策兰,他却生活在集中营的阴影中,生活在反犹主义的敌意之中。即使他以写诗的方式为死难的亲人、同胞做了见证,他也始终无法寻找到自己的身份,无法为自己继续活下去寻到好的理由。无人为策兰作见证,唯有“无人之玫瑰”成了他最后的见证。

综上所述,“玫瑰,纯粹的矛盾”成了一条绿色的爬藤,从里尔克的墓碑上开到了策兰的墓碑上。爱欲与受难、宗教与世俗、此世与彼岸,歌唱与沉默都统一在玫瑰的意象之中了,在时间的轮回中最终定格。

里尔克墓

陈芸,浙江外国语学院副教授,中国人民大学博士,德国海德堡大学联合培养博士,英国剑桥大学访问学者。主要研究方向:比较诗学、德国文学、海外汉学。