张硕 | 音乐、和谐与诗 ——论诺瓦利斯断片中所体现的和谐诗学观

本文原载于《德语人文研究》2017年第2期,感谢作者张硕老师和《德语人文研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

内容提要:作为其“百科全书计划”的一部分,诺瓦利斯将自己的诗学观建立在文学与其他学科的对比之上。音乐作为一种独特的艺术媒介被诺瓦利斯从抽象的数字比例关系中剥离出来,并在此基础上发展出了和谐的概念,将之作为其诗学的核心概念融入了文学创作中。本文以诺瓦利斯的断片创作中涉及音乐的文本为出点,梳理了诗人对音乐之数学本质的理解,进而提炼出其中所蕴含的和谐世界观及诗学观。

关键词:早期浪漫主义、诺瓦利斯、诗学、音乐、数学、和谐

“音乐性的比例关系是否应该成一切趣味和非趣味的源泉?”(Novalis,1981:575)诺瓦利斯在其断片中提出的这一问题为介入其复杂的诗学体系提供了一个独特的视角,即从“音乐”以及“音乐性”的角度对其文学诉求以及文学理论进行考察,以此把握诗人的创作原则,进而深入理解其具体的文学作品。受到施莱格尔“进步的总汇诗”(progressive Universalpoesie)概念影响,诺瓦利斯在1798年到1799年之间制订了一个“百科全书”计划,并以散乱的断片形式记录下了自己对诸多学科的思考,其中包括物理、数学、化学、艺术、宗教等领域。究其根本,虽然诺瓦利斯的断片创作试图刻意追求散乱(Chaos),其目的是防止自己的理论因体系化而陷入死板的绝境,但作为一个有着明确诉求的诗人哲学家,其断片作品并非纯粹的乘兴而为,而是内在遵循着一个特定的系统原则,即为以“浪漫之诗”概念作为核心,试图将人类的整个知识体系加以“诗化”,从而建立一个浪漫的诗学观和世界观。面如如此庞杂、混乱的体系,介入方法只有依循“小径”,即以某一个特定的角度切入,以管窥豹,通过对个别概念的把握来揭示诗人的诗学观乃至世界观。

诺瓦利斯

“诗”之概念可谓是诺瓦利斯研究中一个难点,诺瓦利斯在其《全面题材装订草稿》(Das Allgemeine Brouillon)断片中写道:“诗完全是私人化的,因而也就是不可描述以及不可定义的。谁要不是直接知晓和感受到诗是什么,那么别人也不可能告诉他诗到底是什么。”(Novalis,1983:685)诗的这种不可描述性和不可定义性直接导致诗人对诗之定义的同义反复:“诗就是诗。”(同上)这一研究诺瓦利斯诗学上的难点必须通过研究思路转变予以克服,即从提问“浪漫之诗是什么”过渡为“浪漫之诗的特点”。关于这个问题,诺瓦利斯在不同的断片中有过诸多论述,总结其特点可以发现,诗人总是将诗与不同的艺术门类相比较,寻求异同,进而指出浪漫之诗的特点。值得关注的是,在诸多艺术形式中,诺瓦利斯赋予音乐以无上崇高的地位:“再没有什么比在音乐中更存在纯粹的精神,这种精神将对象和质料的变化诗化,至美,也就是艺术的对象再没有在哪里像在音乐中这样被给予并完全地显现出来了。”(Novalis,1981:573)对音乐地位的肯定在诺瓦利斯的断片中发展为一种“音乐诗学”,诗人认为真正的诗应该是“音乐性的”。因而把握诺瓦利斯所理解的“音乐”,并进而提炼出“音乐性”究竟是什么的结论,乃是研究诺瓦利斯诗学不可绕开的必经之途。

德国学界早在两次世界大战之间就已经意识到了音乐作为一种艺术形式与浪漫主义文学有着不可分割的关系:哥廷根大学著名的施莱尔马赫研究者赫尔曼•诺尔(Hermann Nohl)在其思想史讲座中早已指出,“音乐是浪漫主义最高的艺术形式”(Hermann,1970:202)。卡尔•达尔豪斯(Carl Dalhaus)也在其著名的浪漫主义文学研究《绝对音乐的理念》一书中指出,随着莫里茨(Karl Philipp Moritz)的“L’art-pour-l’art”理念提出,音乐作为一种兼具神秘主义与理性特征的艺术形式逐渐与语言相分离,并在早期浪漫主义时期一跃成为一种超越逻各斯而存在的媒介形式,被赋予了超验性。(Carl Dahlhaus,1987:10)在较为早期的诺瓦利斯研究中,音乐往往被作为一个主题而被放置在诗人具体的文学文本中予以考察,而将音乐作为贯穿整个浪漫主义时期文学的切入点引研究,则必须参见芭芭拉•诺曼(Barbara Naumann)在1990年出版的《音乐性的理念工具》一书,书中选取了瓦肯罗德、蒂克、弗•施莱格尔、诺瓦利斯四位代表人物对“音乐”作为一个抽象概念的论述,将四人对音乐的接受作为其语言批评的补充加以研究。更值一提的是诺曼在四年后汇编了《寻求音乐的语言》(1994)一书,全书将从瓦肯罗德到施莱格尔兄弟等几位早期浪漫主义代表人物关于音乐的论述按时间先后顺序汇编成文集,梳理了早期浪漫主义时期代表人物们散乱的对“音乐”的论述,为其后的研究者们指出了一条清晰的文本路径。

音乐理念以及音乐与诗的关系在早期浪漫主义文论中较为纷杂,却同时又是核心概念之一,因此必须细致考察音乐与其他学科门类之间的比较,使“浪漫之诗”的概念浮出水面,并进一步考察这种诗学理念如何指导了诗哲们的文学创作。本文初步探究了诺瓦利斯理解的音乐概念之本质,并尝试分析由音乐而推演出来的“和谐”概念如何影响了诗人的诗学观和世界观。

在讨论诺瓦利斯所说的“音乐性”原则之前,必须首先明晰诺瓦利斯对音乐本质的理解。音乐被作为一种可以唤起人类情感共鸣的艺术形式在十八世纪末被赋予了强烈的感性特质。在早期浪漫主义时期开始之前,约翰•弗里德里希•莱夏特(Johann Fridrich Reichard)就写出了《著名音乐家海因里希•威廉•古尔登的生活》,同时代的作家威廉•海因瑟(Wilhelm Heinse)也发表了音乐家小说《希尔德加德•冯•霍恩撒尔》,在两部以音乐为主题的文学作品中,主角音乐家均被塑造成音乐天才,音乐是内心情感的外化表达这一观点占据了十八世纪末的文学领域。1795年之后,以蒂克和瓦肯罗德合著的艺术批评集《一个热爱艺术的修士的内心倾诉》出版为标志,早期浪漫主义思潮开始登上历史舞台。瓦肯罗德对音乐的形而上学思考受到了其哥廷根大学的老师福尔克(Johann Nikolaus Forkel)的影响,带有强烈的宗教感,超验的上帝与人类内心最细微的情感被置于了语言无法通达彼岸,变成了只有通过音乐才能企及的领域,因为音乐“并非借助话语的帮助,而是通过与之迥异的渠道进入我们的内心;它们会以一种神奇的方式猛然触动我们的灵魂,深入我们的每一根神经和每一滴血液里”。(瓦肯罗德,2002:67)与世纪之交的整体氛围不同,诺瓦利斯并未像其同时代的先行者那样将音乐作为一种无拘无束、纯粹感性的情感媒介,而是更加强调音乐的本质乃是数学中的和谐原则。在其1799年写就的断片集《全面题材装订草稿》中诺瓦利斯就将数学与音乐紧密连接在了一起,甚至融合在了一起:“组合分析通向数字的想象力——它教会数字创作的艺术——通奏低音。”(Novalis,1983:360)通奏低音乃是巴洛克音乐中重要的音乐原则,乐曲由旋律加和声伴奏构成的,一个独立的低音声部持续在整个作品中,被称为通奏低音,而通奏低音乃是整个乐曲能够和谐展开的关键。诺瓦利斯将通奏低音与组合分析相提并论赋予了音乐与数学两种艺术形式以共通性,让二者都拥有了“创造性”。将数字、音乐与想象力在同一个断片中被杂糅在一起,足见诺瓦利斯试图将各个学科统一在一起的企图,这也是为什么他将自己的断片手稿命名为“全面”(Allgemeine)草稿的原因。正是基于这种综合的考察方式,在诺瓦利斯的断片中数学作为一个学科被与音乐相提并论,并且成为音乐的基础:“音乐难道不是一种组合分析吗?反之亦然。数字和谐——数字声响——都属于组合分析。”(同上)在另一组断片中诺瓦利斯同样明确指出:“音乐与线性代数极其相似。”(Novalis,1983:319)音乐在诺瓦利斯的理论中并非悬浮于精神之上的神秘激情,而是与他对数学的理解盘根错节地交织在一起。

诺瓦利斯手稿

研究诺瓦利斯的接受史会发现研究界历来有将其“文学神秘化”的倾向,往往认为其精神上具有“病态的气质”。这一倾向与蒂克和施莱格尔对好友的刻意曲解有直接关系,同时也与海涅以及“青年德意志”对诗人的的讽刺有关。(陈恕林,2016:287)受这一传统影响的研究往往忽略自然科学对诺瓦利斯的深刻影响,对诗人海量的自然科学研究手稿视而不见,例如诺瓦利斯对音乐艺术的接受便是建立在其对数学的深刻反思之上。诺瓦利斯认定音乐作为一种和谐的声响现象其根基是纯粹的数学规律,音乐之所以能引起人们的共鸣,首先在于其“形式”,也就是其中所蕴含的和谐数字关系。在音乐的本质乃是数字规律这一观点上诺瓦利斯与同时代的浪漫主义“先锋”瓦肯罗德有着本质区别。早期的瓦肯罗德与蒂克将音乐从其理性的土壤中剥离出来,认为音乐纯粹是一种内在情感的外化表达,一切试图以理性的方式创作或接受音乐的企图都将必然导致失败。瓦肯罗德在他早期的代表作《一个热爱艺术的修士的内心倾诉》中便塑造了这样一个悲剧音乐家伯格灵的形象,他在音乐中体验到了超验的宗教情感,然而他却最终发现系统地学习作曲只不过是“在艺术法规的牢笼里无助地四处爬行”(瓦肯罗德,2002:134),再也无法把握音乐中充沛的情感,一切的外界规则和理性原则都成为音乐展现其“感性”的障碍,而主体只需要依赖内心的冲动便可以将情感表达为音乐。音乐在瓦肯罗德那里被抽去了其作为一个艺术门类的科学性,而成为一种音乐“狂热”(Enthusiasmus)。这种狂热却并非诺瓦利斯诗学的特点,作为一个在职业生涯中受过多方面自然科学专业训练的诗人,诺瓦利斯的诗学建立在对自然的观察和思考之上,音乐对来他来说绝不是毫无边界地情感宣泄,而是一门将其根基深深扎在数学土壤之中的艺术门类。

必须指出的是,诺瓦利斯在断片中对数学所做的论述,并非现代科学意义上的数学研究,而是对数学进行哲学层面的思考,并且明显给数学蒙上了一层神秘主义的外衣。这种以哲学视角考量数学的方式有其固有的思想史传统:从笛卡尔、莱布尼茨一直到康德等启蒙哲学家们都将数学作为其哲学体系中不可或缺的一环加以考量。诺瓦利斯本人深受这一传统的影响,并且熟读过莱布尼茨的《论组合》一书,认为数学代表了一种无限原则,世界的丰富多样性和和谐性恰恰在数学中得到了完美体现。(Barbara Naumann,1990:180)对诺瓦利斯来说,数学不仅仅是一门体现世界内在规律的科学,而且独立于其余一切学科,不受任何经验因素的影响,构成了一个内部完满的封闭体系:“它为自己创造了一个世界——它只同自己玩耍,只表达自己神奇的天性,也正因如此它才是如此富于表现力——也正因如此,在它其中才能反映出万事万物的关系。”(Novalis,1981:672)数学中所蕴含的规律性对诺瓦利斯来说恰恰体现了世界的内在本质,万事万物中都有一种神秘的数学规律:“很有可能,在自然中存在一种神秘的数字规律。甚至在历史中也是如此——它难道不是充满了意义、对称、暗示和奇特的联结吗?上帝难道不是在数学里面显现吗,正如他在其余的科学中显现那样?”(Novalis,1983:665)诺瓦利斯这种数学神秘主义的世界观与毕达哥拉斯的哲学有着深刻的联系,诗人在自己的断片中曾三次明确提到毕达哥拉斯(Novalis,1983:288;206;303),都提到了数字蕴含的神秘魔力。因而数学作为一门学科具有阐释世界本质的能力,是世界内在规律的抽象表达。在其断片中诺瓦利斯持有一种“诗化”的数学观,而基于数学而存在的音乐则成为神秘世界规律的直观。诺瓦利斯这种将自然科学加以神秘化的倾向受到费希特自我哲学的影响,认为自然中具有精神的成分,对象化的自然是一种精神的神秘状态,精神显现在了物质之中。因而自然科学,尤其是数学,并非一种仅仅以观察为基础的、纯客观的学科,而是在诺瓦利斯笔下呈现出科学性和神秘性的双重特点,世界的神秘本源在数学中得以直观,因而作为一种纯理性的直观形式的数学也固有其神秘本质。

基于数学的这种双重特性,以数学为基础的音乐也表现出艺术与科学所共有的特点:一方面音乐追求一种超越物质存在的超验性,成为一种精神性的存在,但是另外一方面音乐本身充满了自我克制的意味,并非一种毫无节制的情感放纵,而是以数学规律为基础,以追求“和谐”为其目的。这种对音乐本质的论述充满了浓郁的辩证法色彩,诺瓦利斯的理论并不拒斥理性,纯粹地向往混沌与无限,而是推崇二元对立统一的哲学观,既不赞成科学理性的唯我独尊,也不赞成无限夸大情感的作用,而是追求有限与无限、混沌与明晰、理性与感性的统一。正如在其著名的105号断片中对诗歌的“浪漫化”所做的核心论述:“所谓浪漫化,那就是自我给普通的东西赋予崇高的意义,给平凡的东西披上神秘的外衣,使熟悉的东西获得未知的尊严,给有限的东西以无限的表象。”(Novalis,1981:545)诺瓦利斯推崇音乐,恰恰是推崇其具有的这种浪漫化特质。在音乐中,世界无限的神秘本质有了具体化的、有限的表象,主观与客观、情感与形式、内心与自然在音乐中完美结合为一体。作为一种介于纯主观与纯客观之间的媒介,音乐弥合了艺术与科学之间的鸿沟,而成为一种综合的存在。

这种试图将人类所有的知识加以综合统一的倾向,正是诺瓦利斯在其断片集《全面题材装订草稿》中试图实现的,也是其“百科全书”计划的终极目的,更是其诗学观的基础。所谓“浪漫之诗”即应为这样一种“综合”的诗,即包罗万象又不失其超验本质,因为对他来说,世界是可知的、又是不可知的;是有限的、又是无限的;是理性的、又是感性的;是混乱的、又是和谐的,所以诗人要在这种二元对立的矛盾和相互制约中打破界限,寻求一种“最高的和谐”。对诺瓦利斯来说,“和谐”概念源于其对音乐的反思,“数字和谐——数字声响”(Novalis,1981:581),和谐首先体现在声音的数字比例关系中:“和谐即为——声音中的声音——天才的声音。”(Novalis,1983:455)作为音乐的本质,和谐原则贯穿了诺瓦利斯的诗学体系和世界观。

和谐乃是世界本源的状态,关于这一点,诺瓦利斯在其断片作品《塞斯的弟子们》中通过“以各种不同的顺序罗列的千种百种自然物”之口说到:“啊!但愿人,它们说,理解自然的内在音乐并能感悟外在的和谐。可是他几乎不明白我们是同属一体的,什么东西都不可能离开其他东西而存在。他什么都要动一下,粗暴地将我们分开,乱弹一通,奏出的全是不和谐音。”(诺瓦利斯,2008:18)自然物们怀念那个万物一体、和谐共生的“黄金时代”,同时抱恨人类“成为上帝的急切欲望”把本来密切联系在一起的世间万物割裂开来,加以考察和思考,而最终却只得到了“一场感觉之梦、一种逐渐消失的感觉、一种苍白无力的生活。”(同上)诺瓦利斯在这篇断片小说中认为大自然内部存在一种和谐的内在音乐,万事万物中均蕴含着一隐秘文字,“这文字是宇宙交响曲的和音”(诺瓦利斯,2008:3)。世界的原初本质显现为音乐,处于原初状态下的自然是和谐一体的,而随着人类理性的萌发,人类逐渐从自然中脱离出来,并将自然中的各个部分区分开来,从而产生了不和谐。噪音和混乱产生于分裂,因而诺瓦利斯认为和谐的本质乃是追求“一”而非“多”。

在《塞斯的弟子们》中,诺瓦利斯描述了一套完整的世界图景和历史发展观:古老的人类处在原初状态中,面对着一整个自然的“广厦”,最先引起他们兴趣的便是试图去把握这个广厦,他们时而在现实事物中、时而在“未知感官的虚拟对象里”寻找进入这个广厦的钥匙。他们最初把握到的这个广厦是一种“液体”:“此广厦一般被预测为液体的东西,稀薄的东西,无定型的东西。大概固体的惰性和不灵活在相当程度上促使人们相信它们具有依赖性和低下的品质。”(Novalis,2008:7)这一原始的世界观承接古希腊前苏格拉底哲学家们对世界本源的判断,如泰勒斯将水作为万物本源、米利都学派认为的气是万物的基础、恩培多克勒认为火是本源。同时,诺瓦利斯认识到,这种无定型的海洋的状态是如何成为具体的形体这一问题从一开始就困扰着冥思苦想的头脑。为此,人们想到了一种解决方法:认定这种“海洋”是固体的、有形状的、但同时是无限小的微粒构成的海洋。人类的这样一种想象,便是最初“原子论”的产生。随着人类理性的萌发,世界被区分得越来越细致,科学的世界观由此而诞生。而诺瓦利斯认为这样一种世界观存在着一个重大的问题,即人类“将世界的历史当成是人的历史”(同上)。人类本身在这种世界观中占据了太过重要的位置,以至于世界的一切变成了一种人类的理性构建,到处都能发现人的痕迹。而对这个世界的本质最好的答案,诺瓦利斯认为其实存在于在更早的时代,人们并不对自然做任何科学解释,“而是将充满奇怪的象征性特征,充满人、众神和动物的童话和诗看成是共同制作大师,并以最自然的方式倾听他们描述世界的产生。”(同上)在他看来,这个世界本是一场童真的、健康的角力场,它无需人类的构建便可以自由而灵动地生活和存在,因此世界本身必然像古希腊的神话那样熠熠发光、生机无限。这是一种原始的、神话的世界观,这种世界观产生于“逻各斯”的世界观之前,因为“过了很久、很久,人才开始想到用一个具有共性的名字,称谓和面对人的感官的千差万别的对象。”(诺瓦利斯,2008:6)语言称谓的缺失使得最初的人们以一种神话方式把握自然,而伴随这种神话的世界观首先出现的便是“诗”。正如诺瓦利斯所说,诗艺曾是真正的自然之友的最爱用的工具,自然之灵曾经以最靓丽的形象出现在诗里。“诗”在诺瓦利斯这里成为了一种原始而古老的、并且先于逻各斯的神话世界观,在人们阅读和聆听诗的时候,人们便感觉到一种内在的自然理智在运动。简而言之,这种诗的世界观反对以哲学的方式对世界进行形而上的阐释,这种诗的认识论反对以理性观察现象的认识方法,诗的境界以“感觉”与“想象”为导向,而通过诗所最终要达到的目的,是一种合“一”,这种合一不仅仅包括物与物之间的合一,更包括“天与人之间的合一”,是对“和谐”的追求。诺瓦利斯认为人类在理性的道路上走了太远,以至于迷失了和谐的“黄金时代”,因而浪漫之诗追寻的目标恰恰就是重返“音乐般的和谐”状态。

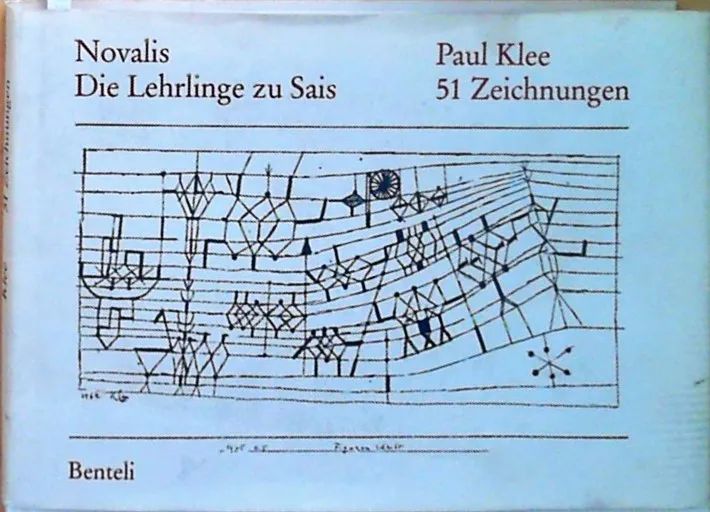

德文版:《塞斯的弟子们》51幅插图

虽然人类的终极理想是重归和谐统一的原始状态,但对诺瓦利斯来说,“不和谐”(Dissonanz)的产生同样也是不可避免的,并且是必要的,因为只有“不和谐”的产生才能推动事物的向前发展——这一点尤其体现在他的诗学中。在论及歌德的创作时,诺瓦利斯曾说:“诗人越伟大,他就允许自己越少的自由,他也就越哲学。他满足于任意地选择第一时刻,之后就任由胚芽去生长——直到其消解。每一颗胚芽都是一种不和谐——一种需要被均衡的不协调。”(Novalis,1981:581)万事万物的和谐状态中都蕴含着不和谐的胚芽,因而最初的和谐一体状态必然崩落,但也正因如此运动与发展才得以可能。芭芭拉•诺曼在自己的研究中将诺瓦利斯所指的“不和谐的胚芽”分为了三个层面:首先这就是一种自我指涉,即不和谐本身音乐层面的意义,一种声响和数字关系上的不悦耳;第二个层面只是形式层面的,指的是一种逐渐分化的过程;第三个层面则指涉一种运动的潜能,只有通过孕育在胚芽中的不和谐,事物才有发展的可能性,而这最后一层指涉如果放在诺瓦利斯的诗学中则表现为故事情节出现无法化解的矛盾、无法弥合的渴望、邪恶力量的登场等等。这种诗学原则贯穿了诺瓦利斯的文学创作,他笔下的童话和小说都拥有近乎一致的情节走向:圆满的和谐状态、和谐被某个事件打破、主人公踏上寻找的旅程、新的和谐最终得以实现(Barbara Naumann,1990:165)。这种“由和谐过渡到不和谐又最终回归和谐”的诗学走向深深影响了诺瓦利斯的文学创作,尤其是其童话创作。《奥夫特尔丁根》中的“阿里翁”、“亚特兰蒂斯”、“克林索尔童话”、以及《塞斯的弟子们》中的“风信子与玫瑰”四个童话片段的情节走向都回响着不和谐的声响,而这种不和谐最终都自然而然地趋向于和谐和完满,最终有限的东西得到了无限的意义,而无限的可能性也在有限的直观中得到了显现,四个童话的结尾都提到了和谐的音乐或歌声响起,一切在一个更高的层面上得以重新和谐统一。这些内嵌入小说中的童话是诺瓦利斯的世界观和诗学观的文学化表达,在其中人与自然、艺术与科学、有限与无限最终融合为一个和谐统一的整体,而这正是诗人所追求的、最高的“诗之境界”,只有通过“诗”,也只有在“诗”之中,一切因不和谐而产生的分裂才能被最终弥合,更高的和谐才能得以实现。这个诗学观点在《奥夫特尔丁根》上部结尾的克林索尔童话中以象征的方式重现:“寓言”(Fabel)拯救了冰封的大角星王国,“爱”(Eros)登上了王座,永恒的春天降临在欢愉的大地上,整个故事最终结束在一曲和谐音乐之中。“和谐”与“不和谐”,这两个诺瓦利斯由音乐领域提炼出来的概念最终成为其诗学体系中的重要原则。

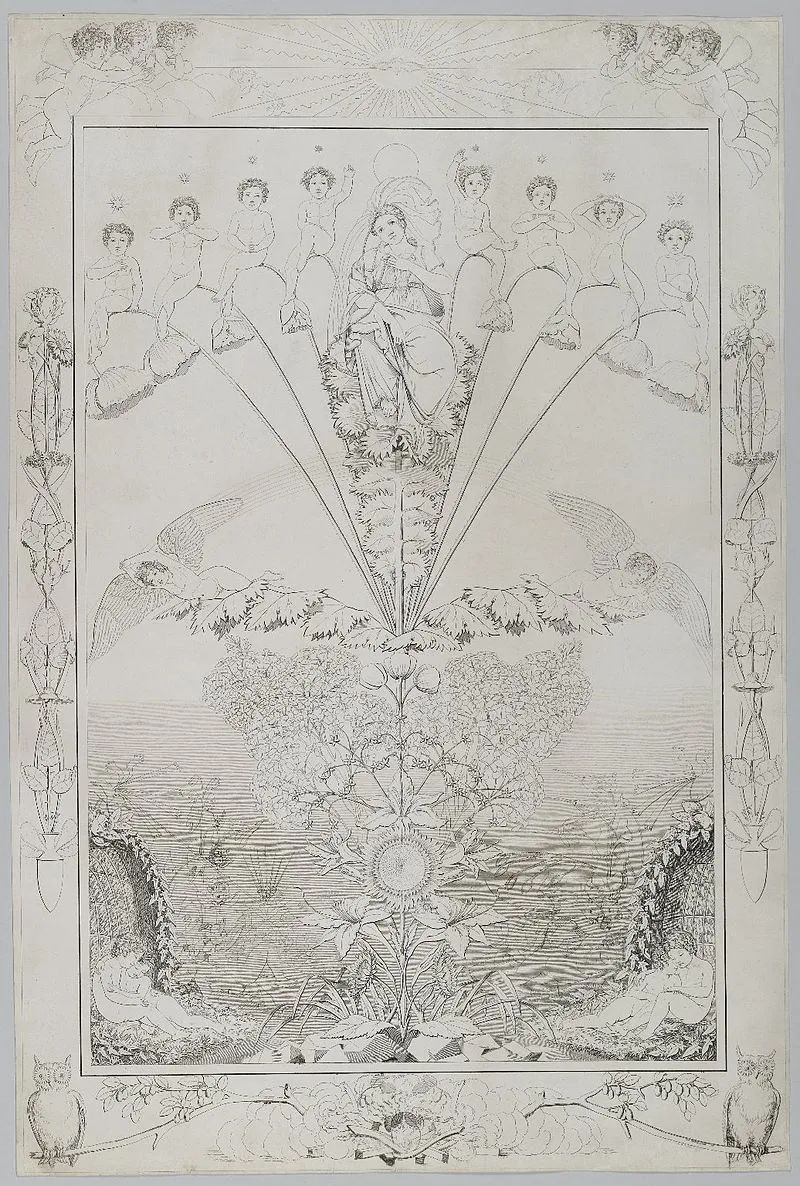

菲利普·奥托·伦格(Philipp Otto Runge)的钢笔画《夜》(1803年)。伦格对象征主义的浪漫运用受到了他对诺瓦利斯的阅读的影响。

诗应该是音乐性的——诺瓦利斯这样一个断语中蕴含着丰富的诗学内涵:作为浪漫诗歌的模板,音乐所具有的内在和谐性成为诗应该追求的目标——浪漫之诗无论从内容、结构到内涵,都应像音乐一般,成为弥合科学与艺术、有限与无限的中介。在浪漫之诗中一切不和谐最终都将得到克服,在浪漫之诗的引导之下,人类必将重回“黄金时代”。这种将音乐作为模板、追求和谐复归的诗学观正是诺瓦利斯错综复杂的诗学体系构建的核心所在。

总而言之,诺瓦利斯这种以音乐与和谐为导向的“音乐诗学”观或多或少地为耶拿早期浪漫主义团体所共享:弗•施莱格尔就曾认为将歌德的《威廉•麦斯特》完全是以“音乐性”为模板所构架的,并认为一切小说中都应该蕴含有这样的音乐性原则:“小说(Roman)最深层的形式应该是数学的、修辞的、音乐的.....从音乐出发就可以理解一切。”(Friedrich Schlegel,1981:261)蒂克与瓦肯罗德也在各种文学批评和童话创作中对音乐的本质和其与诗的关系给出了不同的答案。诺瓦利斯本人也曾写过诸多评论,并多次赞扬蒂克的诗歌是“音乐性的”(Novalis,1983:320)。可以说,将“诗”与“音乐”之间的关系在早期浪漫主义时期成为诗哲们整个诗学体系构建中不可或缺的拱顶石。在音乐诗学整体氛围的影响下,早期浪漫主义的“浪漫之诗”概念不仅仅是全面的、包罗万象的总汇诗,同时是以音乐为其理想目标的音乐性之诗,它绝不应仅仅是狂热和无节制的情感放纵,而是一种诗化了的自然哲学。诺瓦利斯将音乐性从抽象的数学概念中提炼出来,将音乐以“和谐”为其内涵融入了诗学当中,从而使的“音乐性的诗”这一概念成为完美的浪漫主义诗歌的代表。诺瓦利斯的诸多文学作品,尤其是其著名的长篇小说《奥夫特尔丁根》与其音乐诗学的构建产生于同一时期,小说中从情节到形式,以实践其诗学理念为为目的的创作比比皆是,足可另列专题研究。而“诗”这一概念在浪漫主义文论中乃是一个融会贯通之地,囊括了多种艺术形式,甚至泛化为一种“综合”的世界观。但是音乐诗学观作为一种反传统、反古典的文艺批评理论,这种综合的理想绝不可能以一种“哲学”或一个“体系”的方式出现,而是以两种面貌展现在了文本当中:一种是以散乱的断片形式;另一种则是以具体的主题,如声响、歌唱、自然的语言等等形式出现在其文学创作中。可以说,浪漫主义诗哲们的文学创作乃是其诗学理论的“试验场”,因而继续深入探究诺瓦利斯乃至整个早期浪漫派团体对音乐、音乐性及其与诗歌之间的关系、梳理其诗学思想,乃是理解德国浪漫主义文学不可逾越的必经之路。

张硕,2011年于四川外国语大学获得硕士学位,后获中国留学基金委国家级奖学金资助,前往德国攻读哲学博士,2017年毕业于柏林自由大学哲学系,后就职于浙江外国语学院。目前为浙江外国语学院西方语言文化学院副教授,德国研究中心研究员,主要从事德语文学、哲学相关研究。