刘永强 | 感性与神性在仪式舞蹈中合一——霍夫曼斯塔尔评圣·丹妮斯的舞蹈艺术

本文原载于《德语人文研究》2023年第1期。感谢作者刘永强老师和《德语人文研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:本论文的研究对象是霍夫曼斯塔尔的评论文章《无与伦比的舞者》(1906)。该文由霍夫曼斯塔尔在观看圣·丹妮斯的舞剧《拉达》演出后创作而成。它一方面包含诗人对舞者极富异域风情的仪式舞蹈的评价,另一方面反映了诗人对舞蹈艺术的系统性美学思考。本文首先勾勒诗人与舞者相遇的历史与文化语境,然后聚焦于评论文本,通过细致入微的文本分析,呈现女性舞者圣·丹妮斯对霍夫曼斯塔尔及其舞蹈美学的形成所产生的重大影响。

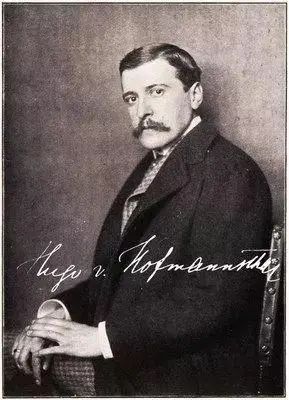

关键词:胡戈•冯•霍夫曼斯塔尔,露丝·圣·丹妮斯,《拉达》,《无与伦比的舞者》,仪式舞蹈,姿势

1900年前后的德语世界经历了一场规模空前的社会与文化变革:一方面,现代工业推动大都市(如柏林和维也纳)的形成,高效率、快节拍成为工作、生活的基本准则,而现代技术产物(如汽车、电话、电影等)的推广更是增强了现代人对运动和自由的追求;另一方面,都市生活的嘈杂和事物的快速更替对传统的认知和表达方式提出挑战,多种文化危机形态同时出现。奥地利作家胡戈•冯•霍夫曼斯塔尔(Hugo von Hofmannsthal)在经历这种变革时观察到一种普遍的语言危机(Sprachkrise),并在这种危机的促动下试图找寻一种新的表达和言说方式。这时,他与现代舞蹈家露丝·圣·丹妮斯(Ruth St. Denis)的相遇则由历史的偶然转变成为文化发展的必然。一方面,舞蹈具有作家所追求的直观性、现场感和快速度,另一方面,这一时期的舞蹈也在经历从传统到现代的改革,现代自由舞(Freier Tanz)摆脱了传统芭蕾舞蹈的规范和束缚,追求人性的解放和自由。在这一范式转换的历史语境中,艺术家和知识分子纷纷就自由运动的身体——尤其以女性身体为主——展开探讨。

胡戈•冯•霍夫曼斯塔尔

现代自由舞的兴起与心理分析的科学认知和文化批评的时代精神(Zeitgeist)紧密关联。按照当时的理论话语,身体表征着被压抑的灵魂与无意识的症候,是未曾被表达、无法被言说者的物质媒介。通过身体,人类向外投射出追寻自由与体验自然的深层欲望。伴随着自由舞蹈的高歌猛进,赤脚、蓬裙和(半)裸体逐渐取代了昔日的舞鞋、芭蕾短裙和紧身胸衣,由此为舞蹈艺术的个性化与自然化发展开辟了更为广阔的自由空间。

1900年前后,舞蹈经历的此番关键转折,离不开女性舞者的突出贡献。她们不但经由表演将芭蕾舞从陈陈相因的古典窠臼中解放出来,更作为创作主体凸显了女性舞者自身的艺术才能。作为这一范式嬗变的积极推动者,奥地利作家霍夫曼斯塔尔不仅为众多舞剧进行创作,同时也与女性舞者共同探索身体的艺术潜能以及女性舞者的创造力问题。在他眼中,女舞者同样是真正的艺术家,因而要与她们进行地位平等的对话并开展创造性的合作。

北美自由舞蹈艺术家露丝·圣·丹妮斯曾在欧洲进行为期数年的巡演,在此期间她与霍夫曼斯塔尔交游甚密。通过频繁的书信往来、当面沟通以及共同创作,二人的友谊日渐升温,这一交往模式类似于日后霍夫曼斯塔尔与其他舞蹈家——比如与格雷特·维森塔尔(Grete Wiesenthal)——的友情。1906年11月7日,霍夫曼斯塔尔与友人凯斯勒伯爵(Harry Graf Kessler)共同观看了圣·丹妮斯在柏林上演的舞剧《拉达》(Rahda)。由于受到圣·丹妮斯演出的强烈感染,霍夫曼斯塔尔将这位异域舞蹈艺术家盛赞为“无与伦比的舞者”。随后他与圣·丹妮斯在柏林相识,并于1906年12月12日写信给笔友海伦娜·冯·诺斯蒂茨(Helena von Nostitz)说:“当她[圣·丹妮斯]曼妙起舞时,是如此聪颖而可爱[……]。她是个引人注目的人,禀赋身体天份的同时又那么有思想”。1907年,圣·丹妮斯前往维也纳巡回演出时,在罗道恩(Rodaun)拜访了霍夫曼斯塔尔,两人相谈甚欢,催生出一系列艺术创作计划,其中包括:为圣·丹妮斯改编《萨罗美》(Salome),创作芭蕾舞剧《国王与女巫》(Der Kaiser und die Hexe)、戏剧《恐惧》(Furcht)以及断篇《女舞者的谈话》(Die Gespräche der Tänzerin )和《致一位女舞者的信》(Brief an eine Tänzerin)。

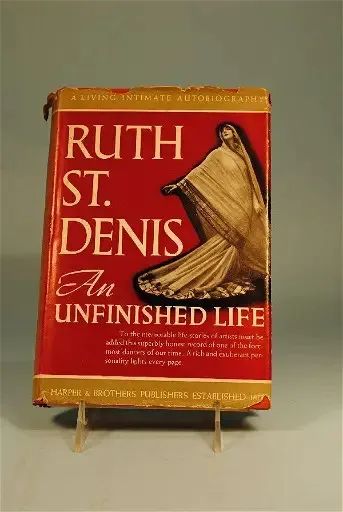

圣·丹妮斯后来在其自传《未完成的人生》(An Unfinished Life)中生动描绘了二人热烈的对谈以及他们共同的美学追求:

诗人与我成为挚友。我们常常漫步良久,一直走入乡村,那儿使我们想起并谈论埃及和巴比伦的神秘与美感。他和我都在思索,《拉达》能为舞蹈带来怎样全新的启示。他有着卓越的精神和清晰的头脑,能用美学术语连贯地思考和感受,却没有少数诗人身上自恋的矫揉造作。他总是试图表达半仪式性、半情感化的特质,并觉察到这类特质在我的表演中尚未充分发挥出来。他的诗学思想融合了爱的潜藏之美,直到现在都还没被人表达出来。我们之间绝不存在爱人之类的情愫,但我们是两位艺术家,一位是男性、一位是女性。我们对彼此身上的价值有敏锐的觉察。共处的欢乐时光所遗留下的那些残片,具有令人魂牵梦萦的美,蕴藏着比我往昔的表达更为伟大的力量,也包含对这位男性极为真挚的仰慕。

《未完成的人生》

德国学者加布丽埃勒·布兰德斯泰特(Gabriele Brandstetter)认为,“正是女性舞者露丝·圣·丹妮斯使霍夫曼斯塔尔谙熟新式舞蹈的基本思想”。基于对这场演出的印象,霍夫曼斯塔尔撰写了个人首篇关于舞蹈表演的评论《无与伦比的舞者》(Die unvergleichliche Tänzerin)。“这篇文章让圣·丹妮斯觉得,自己得到了此前公开褒奖中未曾有过的理解”。也正是在这篇评论中,霍夫曼斯塔尔首次大篇幅地阐述了自己的舞蹈美学观念。一年后,霍夫曼斯塔尔舞蹈美学的另一重要文本——虚构性谈话录《恐惧》(Furcht)——问世,透过该文的构思与内容得以窥见其与现实经历的照应。霍夫曼斯塔尔与圣·丹妮斯的对谈始终围绕舞蹈美学而展开,其中尤其以舞者身体的创造潜能与表达潜能为重,这些议题构成了霍夫曼斯塔尔多部作品的创作背景。可以说,霍夫曼斯塔尔的舞蹈美学在圣·丹妮斯身上得到了完美的体现。本文尝试聚焦于霍夫曼斯塔尔的评论文章《无与伦比的舞者》,通过具体的文本分析,呈现女性舞者圣·丹妮斯对霍夫曼斯塔尔及其舞蹈美学的形成所产生的重大影响。

1906年11月25日,维也纳《时代》(Die Zeit)日报上刊登了霍夫曼斯塔尔的评论文章《无与伦比的舞者》,其中对圣·丹妮斯的《拉达》作出了极高评价。在这场演出中,圣·丹妮斯呈现了一位身处庙宇的印度教女神形象。对霍夫曼斯塔尔而言,《拉达》为他带来了双重震撼:一方面,印度宗教仪式性舞蹈的陌生性强烈地吸引着他;另一方面,女性舞者身体中巨大的表达潜能深深震撼着这位诗人。《无与伦比的舞者》一文极力以言语表现异域风格,以此贴切地描述这场舞蹈演出。霍夫曼斯塔尔似乎认为,只有借助“无法说明”、“难以描述”、“不可言说”等带有否定前缀的形容词作定语,才能将圣·丹妮斯的舞蹈风格通过概念加以描述。

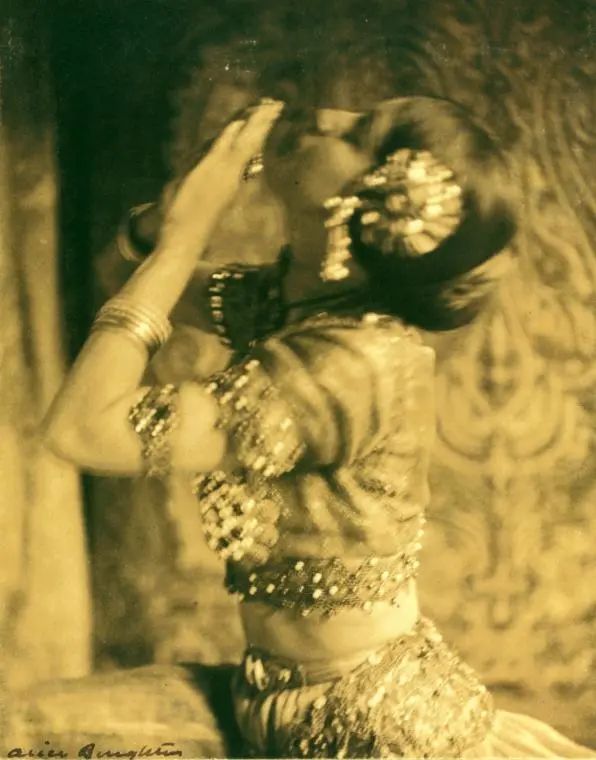

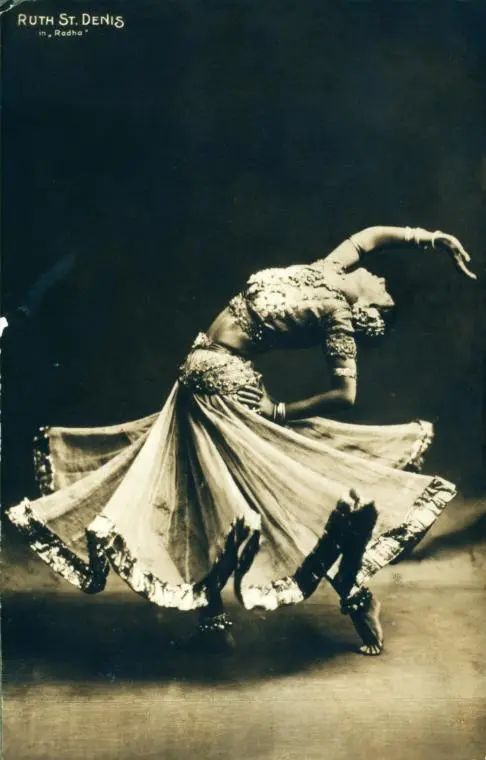

圣·丹妮斯《拉达》剧照

在评论开篇,霍夫曼斯塔尔对女性舞者的神秘出身及其舞蹈艺术的异域起源作出了一番推测。文章认为,女舞者很可能“看到过东方的永恒之物”,然而却“并非透过寻常的双眼”。霍夫曼斯塔尔认为,舞者的艺术是瞬间的产物,与时间并无关联,而是“如闪电般”(XXXIII 116)直抵灵魂。以此为背景,霍夫曼斯塔尔为舞蹈演出的异域风格设想出一个拒斥知识渗透的闭合结构:

我认为,像我们这样极少精巧、极少繁复的时代中,没有什么能媲美这位在欧洲舞台上翩然起舞的姑娘的舞蹈。我认为,这类艺术在十年前不可能出现——我指的是那全然陌异但却决不为这神秘的陌异性而赧颜的艺术。它并不寻求中介或桥梁,而且也无关教化或示范,它并不旨在让人们接近什么。它仅仅将全然陌异之物呈现在我们面前,不带丝毫民俗志的、猎奇式的狂妄,而只是为了它自身的美。(XXXIII 116)

在此,霍夫曼斯塔尔不仅描绘了令他震撼的异域风格,同时也透露出欧洲人在巴黎世博会后对异国文化日益浓厚的旨趣。霍夫曼斯塔尔认为,他者性(Alterität)确保了舞蹈中的美感与感官性(Sinnlichkeit)。诗人将自己视为舞剧的观察者,见证舞蹈中“精神享受时的神性氛围”骤然抵达“真实的感官生活”,他将这一过程称为“欧洲幻想与亚洲之美的相互渗透”(XXXIII 117)。其中既指涉东方与西方世界的和谐交融,同时也关乎西方舞者身体中呈现出的印度精神与异域美学。对此,弗雷尼·米蒂(Freny Mistry)在用英文撰写的研究论文中这样评价:“在圣·丹妮斯对印度精神特性的诠释中,她找到了二十世纪东西方之间日益紧密的、镜像般的智识纽带。”

圣·丹妮斯《拉达》剧照

实际上,霍夫曼斯塔尔也描绘了自己想象中东西文化的际会:

这位姑娘和她庙宇间的舞蹈完全是瞬间的儿女。在那一瞬间,婆罗门的子嗣置身剑桥和哈佛的实验室里,得以从物质中确证远古的智慧。在那一瞬间,日本人用英语写就的奇妙精巧、言浅意深的文字,经由贝纳雷斯和加尔各答出版,丰富着我们图书馆的藏书。在那一瞬间,有一位美国人,母亲来自希腊,他透过诸多业已成名的著作,向我们揭示日本人的内心生活,进而照亮我们自己的古典与当下,使之焕然一新、重现魔力。在那一瞬间,一位德国犹太人成为鞑靼人和库什人蒙古包旁的邻居,对那东方圣书中最艰深、最崇高的典籍进行双重翻译,先是译成法语、而后是德语——每一本都是以凝练的语言而写就的杰作,都由“原始的语词”缀连成篇……(XXXIII 117)

霍夫曼斯塔尔在此畅想和谐而神秘的理想景观,这一世界图景或许与诗人乌托邦式的宇宙观紧密相连。值得注意的是,它与当时的殖民话语有着根本性的区别,因为霍夫曼斯塔尔并不企图征服其它文明,而是尝试理解、学习异域文化,进而从中推演出具备普世性的本体论以及人类学视域下的审美价值。

实际上,霍夫曼斯塔尔在早期的诗学沉思中就已经开始追本探源,几度回溯文化与人类精神的先验特性:他1891年发表的首篇随笔《论现代之爱的生理机能》(Zur Physiologie der Modernen Liebe)论及“身体、感官”,将之视作“所有诗的根基”;后来在《隐喻的哲学》(Philosophie des Metaphorischen,1894)中,霍夫曼斯塔尔又将隐喻理解为“一切思想的真正根源”;而《谈诗》(Gespräch über Gedichte,1903)一文则以献祭仪式为论述对象,将诗歌的源头归结到人类的肉身,认为诗歌象征与献祭仪式同源,从而揭示诗歌的人类学起源。这些对文化源流的人类学探讨,致力于重新审视文化中长期被精神性所遮蔽的感官向度。

除此之外,霍夫曼斯塔尔还想象了不同文化相互融合的具体场景,以此转置理性的书写文化(Schriftkultur)。在上述引文中,从知识生产(“剑桥和哈佛的实验室”)到对知识的表达(“语言”)与传播(“出版”)再到知识的存储(“书”、“典籍”和“图书馆”),这种转置几乎包含知识文化及其秩序的全部元素。霍夫曼斯塔尔认为,舞蹈与书写文化、知识存储同源而生,因而将圣·丹妮斯的舞蹈视为与知识并驾齐驱的一种艺术形式。在文本结尾,霍夫曼斯塔尔将舞者圣·丹妮斯与拉夫卡迪奥·赫恩(Lafcadio Hearn,即上文中的“一位美国人”,后来归化日本,改名“小泉八云”)与亚历山大·乌拉尔(Alexander Ular,即上文中的“一位德国犹太人”)并列,认为他们是那个时代最重要的文化与知识的传播者。

相较于占据主导地位的文本、书籍等书写文化,舞蹈中的身体展演更为直观、清晰并且令人记忆深刻。舞蹈中运动的身体超越了语言的局限性,勾连起人类共同的远古经验。因而,在跨文化比较的视域中,舞蹈作为超凡的身体艺术具备了逾越语言和文化壁垒的广阔前景,有望实现直接的交流。通过舞蹈的感官性,语言、文化与国家间的界限得以消弭。“与异域事物,尤其与异域身体及运动图景的交会”,为“深陷颓废主义和殖民主义的欧洲思想和文学界”带来了全新的美学刺激。投向异域与他者的目光,最终反射回观察者自身,为欧洲文化的自我理解提供新的参照坐标。正如霍夫曼斯塔尔所言,“照亮我们自己的古典与当下,使之焕然一新、重现魔力”(XXXIII 117)。这种双向交互的目光,呼应着诗人在后来创作《恐惧》一文时表达的文化批评立场。

圣·丹妮斯《拉达》剧照

在描绘了邂逅异域文化的体验之后,霍夫曼斯塔尔进一步刻画作为艺术家的舞者形象。不过,在此之前他首先指出了舞蹈难以描写的特征:“舞蹈中能被描述出来的,总是次要的东西:服装、感情、寓意。舞蹈中没有什么是感情的抑或寓言的,就算服装[……]也仅仅有着最为次要的意义。”(XXXIII 117)霍夫曼斯塔尔并未开门见山地直接谈论舞蹈表演,而是先点明感情、寓意和服饰在舞蹈中的地位。

他将身着晶莹饰品起舞的女性舞者喻作一尊“神圣的塑像”,这尊塑像“在渐强的律动之中,骤然显现其裸露性。”(XXXIII 117)“借由肉身的异域色彩”,这种猛烈的感官印象抵达“封闭庙宇里一尊毫无遮掩的圣像的幻影之中”,显露出“超越感官的神圣性”(XXXIII 117)。虽然此处与前文对感官性的认同(“真实的感官性的生活”,XXXIII 117)乍看起来似乎矛盾,但是仪式性的庙宇舞蹈本身便具备这样的张力,即身体的感官性与神灵的神圣性在这种舞蹈中融为一体。

圣·丹妮斯《拉达》剧照

就演出的仪式舞蹈而言,精神神圣感的在场至关重要。舞剧伊始笼罩着静谧的氛围,舞者“以佛的神圣姿态端坐于莲花之中”。与其说这般寂静意味着身体运动的缺席,不如说正是寂静构成了运动、动力以及生命力的“来源”。舞者以印度神明超凡脱俗的姿态端坐,营造出浓烈的宗教氛围,为观者心灵带来强烈的震撼。舞者似乎在冥思,仿若让“某种无法言说的力量与整个身体合而为一”(XXXIII 118)。霍夫曼斯塔尔惊艳于这一沉思的姿态,甚至认为人们“甘愿再花十倍时间来观看这寂静的形态”(XXXIII 118),舞蹈因而收获了灵韵般的表现力:

这丝毫不像由人类来模仿塑像。那[寂静]并非牵强做作的停滞,而有其内在的灵魂上的必要性。它如流体一般,从这位端坐女孩心底的最深处涌出,流向她静置的肢体。这涌流超越了爱莲诺拉·杜丝(Eleonora Duse)的曼妙姿态,使人无法将她[圣·丹妮斯]视为别物。(XXXIII 118)

这段文字明确彰显出圣·丹妮斯舞蹈的非模仿性。“非模仿性”(das Amimetische)是霍夫曼斯塔尔对舞蹈艺术作品的至高褒扬,就连此先被他盛赞的话剧演员爱莲诺拉·杜丝也未曾获得此般盛誉。在霍夫曼斯塔尔看来,杜丝的舞台表演艺术在模仿性的维度上登峰造极,能够用表情与姿态来“描画”那些“完整的心理与生理事件”。相较而言,圣·丹妮斯的舞蹈则更为高明地对艺术进行自我指涉,创造出一种自律化的艺术形式。后者所追求与表现的纯粹是“舞蹈自身”(“Tanz an sich”,XXXIII 118),因而在舞蹈中原原本本地实践“自我运动”(Sich-Bewegen)的理念,使舞蹈的力量由舞者内心生发而出并在身体中流转运行。在霍夫曼斯塔尔看来,即便是看似外在性的身体运动也如河水般涌流,具有“摄人心魄的衔接”(XXXIII 119):

这是运动。正是这些运动不断在节奏的涌流中彼此衔接。(XXXIII 118)

这是对姿态加以摄人心魄的衔接,这种衔接并非将一位女性舞者僵化成姿势。那是不断散发而出的绝对的感官之美,它并非某种惯例,至少不是欧洲的惯例,而是最崇高、最严谨、象形文字般的古老风格的惯例。(XXXIII 119)

舞蹈运动迷人的动感蕴藏于活生生的身体性中,这意味着服饰与道具丧失了其物质性,它们不再隐匿自身而指涉舞蹈之外的其它事物。霍夫曼斯塔尔在此提及象征的艺术手法,他认为女舞者“只是完全象征性地使用道具”(XXXIII 119),这些道具仅仅为运动的肉身施以标记,而身体的感官性仍然借由一种远古的风格熠熠生辉。霍夫曼斯塔尔认为,这种风格化的力量是“将稀有的生命体与远古的传统罕见地相互结合”,以此弃绝了舞蹈中“任何矫揉造作的痕迹”(XXXIII 119)。

在霍夫曼斯塔尔眼中,这种毫无矫饰(Unsentimentalität)正是评价艺术以及艺术家优劣的重要标准。所谓毫无矫饰,不仅要求艺术呈现避免矫揉造作、煽情刻奇,也与艺术家自身息息相关。两年后,霍夫曼斯塔尔在写给凯斯勒伯爵的信中评价道:“圣·丹妮斯是这样一种造物,她的存在使我们再怎么感激这个世界也不为过。对我而言,她几乎是唯一可以与希腊艺术相媲美的鲜活真实、毫无矫饰的伟大存在。”在霍夫曼斯塔尔看来,毫无矫饰的特点来源于生命力与传统性的结合(Verbindung von Lebendigkeit und Tradition),它使圣·丹妮斯成为完美艺术的化身:在霍夫曼斯塔尔描绘的理想图景中,圣·丹妮斯甚至被隐喻为古典时代的浮雕,被看成“吕底亚的舞者,从浮雕中走下”(XXXIII 120)。舞者追溯传统、弃绝感伤的创作理念使舞蹈演出收获了陌生化的效果,令多数观众感到陌异、遥远甚至无从比照。霍夫曼斯塔尔把这种特征具体化为女性舞者的神秘微笑:

这便正如她的微笑。从最初的时刻起,女子的心房和多数男子的感官好奇便对这位女舞者感到陌生。正是这一点使她的舞蹈无与伦比。这舞蹈直抵欲望的尽头,贞洁无比。它将自己全然交付给感官,却反而指向更为高远的东西。它是野性的,全然遵循着永恒的法则。舞蹈除了它自己,什么也不是,它显现出寓于自身之物。(XXXIII 119)

在霍夫曼斯塔尔的笔下,圣·丹妮斯蒙娜丽莎式的微笑“并非来自尘世”,而且“绝对不是女性化的微笑”(XXX III 118)。霍夫曼斯塔尔不仅试图理解舞蹈演出和女性舞者那奥秘、神圣、超越感官性的特征,同时也分析了舞蹈艺术的自治化、闭合性的结构。这种结构并不意图借由舞蹈来再现什么,而是使一切都内蕴于舞蹈自身。这一艺术理念尤其体现在圣·丹妮斯的笑容中,这种微笑由于具备感官性并且与世界陌异,因而兼具真实的直接性和完全的自治性。无论就男性欲求的凝视而言,还是从女性认同的目光来说,她的微笑都是全然陌生的。

总结而言,自我指涉的舞蹈结构伴以极为克制的道具使用,加强了圣·丹妮斯舞蹈表演的非模仿性特征。她的身体运动并不以再现为目的,更没有霍夫曼斯塔尔在杜丝的舞台表演中体察到的模仿痕迹。这场表演以自我指涉为核心,通过充满异国情调的神秘舞蹈,统摄感官与超感官之间的张力。由于舞蹈中的一切要素都自我展现,因而“除了它自己,什么也不是”(XXXIII 119)。身体的自我展演取代了符号学意义上对他物的指涉,舞蹈中感官性的流露与身体性的凸显“对符号而言是致命的,因为它们使符号无法通过常见的再现模式将自身消融于意义之中”。

圣·丹妮斯的表演艺术契合了霍夫曼斯塔尔对于艺术直接性的美学构想,体现出“惊人的”、“严格的、近乎拒斥的直接性”(XXXIII 120)。不同于伊萨多拉·邓肯(Isadora Duncan)等同时代的舞蹈家,圣·丹妮斯在舞蹈表演中实现了吸引与拒斥这对二律背反的同一。如果说邓肯的舞蹈表演宛如精密的计算,那么圣·丹妮斯的演出则仿佛与自然融为一体。在文本的结尾处,霍夫曼斯塔尔将邓肯喻作“考古学教授”(XXXIII 120),认为她试图努力再现古希腊陶片上的身体运动。与此相比,圣·丹妮斯的舞蹈艺术则具备至高的现实性,令舞者“从浮雕中走下”(XXXIII 120)。通过霍夫曼斯塔尔含意深远的隐喻,舞蹈的当下性得以彰显:它拒绝对陶片或浮雕的刻意模仿,试图实现运动与表演的自我呈现,从而使舞者从图案中“走下来”。霍夫曼斯塔尔对邓肯所实践的舞蹈艺术考古进行了尖锐的反讽批评,认为这位舞者出于智识而追寻古典时代的直接性,却反而在对直接性的复刻中难以打破模仿的桎梏。圣·丹妮斯则更为高明,她宛如一个吕底亚的舞者,自己从图案中走下来展演自身。通过对比两位自由舞的舞者,霍夫曼斯塔尔不仅在理论话语中确立圣·丹妮斯的舞蹈艺术对模仿艺术的超越,更隐喻式地借助庙宇浮雕的物质性将感官性从神圣的石雕中释放出来。通过隐喻,霍夫曼斯塔尔找到了自己舞蹈美学的核心理念:经由反模仿的舞蹈运动超越文化空间的阻隔,在古老的风格中使神圣性与感官性互相融合。

圣·丹妮斯《拉达》剧照

《无与伦比的舞者》既是霍夫曼斯塔尔对圣·丹妮斯舞蹈表演的评论文本,又是霍夫曼斯塔尔舞蹈美学思想得以成型的奠基作品。它反映了诗人对舞蹈这一艺术种类的、系统性的美学思索。诗人在此思考的核心是:废除二元对立,实现身心合一,将感官性与神圣性综合起来。这篇文本的灵感源自圣·丹妮斯的表演,体现出这位舞者对于作家而言的重要意义。

值得注意的是,这篇文章折射出舞蹈和仪式的互动关联。诗人热情地接受了圣·丹妮斯所呈现的、极富异域风情的仪式舞蹈。不难发现,霍夫曼斯塔尔创作这篇舞蹈评论的动机无疑是一次带有民族学色彩的美学尝试,他期望挖掘身体的创造性潜能、夯实舞蹈的人类学根基。霍夫曼斯塔尔认为仪式中的姿势具备真实性和表现力,这一理念使人联想起同时代的艺术史家阿比·沃伯格(Aby Warburg)所提出的激情公式(die Pathos-Formel),它也影响着霍夫曼斯塔尔日后与维也纳舞蹈家格蕾特·维森塔尔(Grete Wiesenthal)的合作。在维森塔尔那里,霍夫曼斯塔尔将自己的舞蹈美学发展为“纯净姿势”(reine Gebärde)的概念。

对霍夫曼斯塔尔而言,圣·丹妮斯的迷人之处在于她既不做作、也不煽情的姿势,它引发了作者对与欧洲书写文化(Schriftkultur)迥然相异的反模仿艺术的遐想。这种姿势之所以在仪式舞蹈中能够实现,主要归因于舞者的虔诚。诗人霍夫曼斯塔尔将虔诚视作舞蹈艺术的本质,他曾在手稿中写道:“如何能做舞者呢?舞蹈就意味着完全、纯粹地献出自己。现在就是。这就是虔诚。”在随后的笔记中,诗人更明确地解释了何为虔诚:“舞者:将音乐注入自己的肢体,以便伸展它们:她的一切必须能祈福庇佑、召唤、在蜷缩祷告。”霍夫曼斯塔尔在圣·丹妮斯身上看到了这一点。圣·丹妮斯把自己看作是“有节奏的、非人格化的精神启示器具”。她的舞蹈中没有任何矫饰,没有丝毫算计,舞者将自己完全交付给舞蹈,由此克服介于精神和肉身之间的缺憾存在。如霍夫曼斯塔尔所言,圣·丹妮斯在陌异的仪式舞蹈中实现了神性与感性的合一。

刘永强,浙江大学德国学研究所副所长,副教授,博士生导师,浙江省翻译协会常务理事,浙江省比较文学与外国文学学会会员,柏林自由大学和海德堡大学访问学者。省级一流课程《德国文学史与作品选读》和《德语现代主义文学》负责人。研究领域包括德语语言文学、文化学、媒介学和戏剧研究。主持完成国家课题1项、省部级课题2项、厅级和校级项目10余项,发表德文学术专著1部,译著5部,论文40余篇。