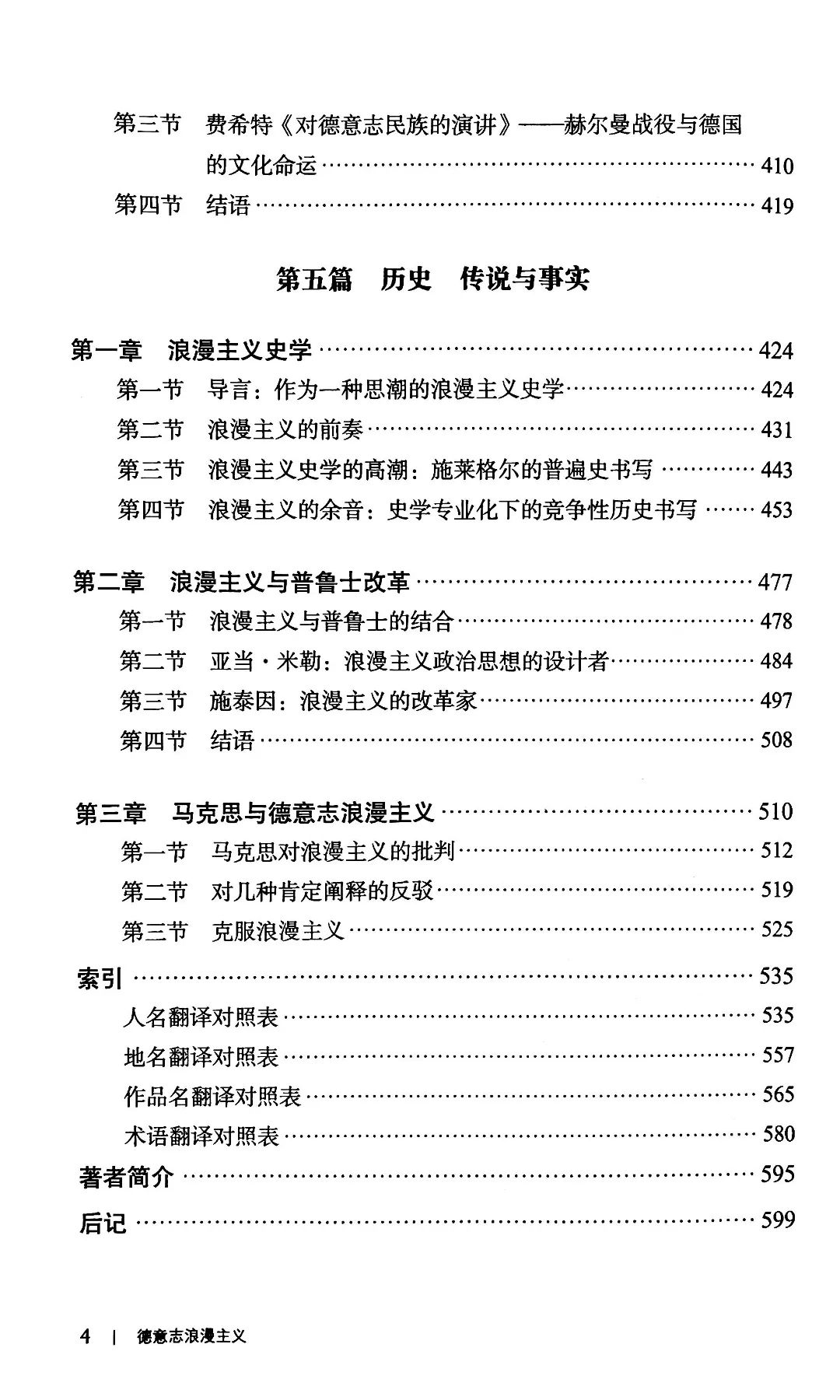

新书推荐 | 韩水法、黄燎宇、谷裕等《德意志浪漫主义》

《德意志浪漫主义》

韩水法、黄燎宇、谷裕 等著

北京大学出版社

2024年5月

点击图片,购买本书

左右滑动查看目录

韩水法:《绪言》(选段)

五、多样与对立

1. 多样性

上文所论述的普遍与特殊的关系已经关涉多样和对立的问题,对此亦可以从不同维度来考察,在这里我要着重讨论关于它们的可能态度和立场。

德意志浪漫主义的多样性乃是一般思想史和文学史上的奇观,以至于人们难以为其做出一个大致内在一致的规定。洛夫乔伊列举了人们关于浪漫主义的许多种说法,从起源、肇始的时间、写作方式,到对其的各种判断,即或对现实的错误理解、或对过去事物的热情、或创造先例的倾向、或观察无限的幻想,以及诸种浪漫主义现象与法国大革命的关系,然后得出结论说,对这些五花八门的说法,他无法做出区分,遑论清楚地分类,于是就放弃了对浪漫主义定义的寻求,把试图寻求浪漫主义规定的尝试视为丑闻。在上述讨论中,德意志浪漫主义始终是分析的核心。不过,事实上,他还尝试区分种种不同的浪漫主义,比如德意志浪漫主义与法国浪漫主义之间的差异,而这事实上也就是以另一种方式来定义浪漫主义,因为很清楚,没有定义就没有区分。

伯林在追溯“浪漫主义根源”的讲演起首就提出寻找一个定义的目标,然而,他很清楚,按照常规的路数这是无法达到的,他将之称为一个陷阱:“浪漫主义是一个危险和混乱的领域,许多人身陷其中,迷失了,我不敢妄言他们迷失了自己的知觉,但至少可以说,他们迷失了自己的方向。”不过,伯林还是选出了一些他认为是经典的或有代表性的浪漫主义定义,比如,司汤达认为它是现代的和有趣的,歌德认为它是一种疾病,尼采认为它是治疗疾病的药方,海涅说它是从基督鲜血开出的激情之花,泰纳则说它是资产阶级反抗贵族的叛乱。而当论及浪漫主义的情感的或感性的性质,各种说法更是彼此对立,直接冲突。有人说它是粗野的和青春的,有人则说它是堕落;有人说它是自然的和谐一致,有人则说它是骚动和暴力。伯林在列举了近三页有关浪漫主义五花八门的定义或描述之后得出结论说:“简言之,浪漫主义是统一性和多样性。它是对独特细节的逼真再现……它是美,也是丑……它是个人主义的,也是集体主义的……是对生命的爱也是对死亡的爱。”与洛夫乔伊及其弟子博厄斯的放弃主义不同,他坚持认为,“浪漫主义运动的确存在,它的确有个中心概念;它的确引起了思想革命”。伯林在讲演的最后提出了自己颇具哲学深度的分析和答案。与洛夫乔伊不同的是,伯林所谓的浪漫主义主要就指德意志浪漫主义,因此,他关于浪漫主义的论断当然就适用于它。在这里,我先略过伯林的观点,而是据此强调一点:多样性既是浪漫主义的现象,也是其根本特征。如果人们能够抑制对其中某些种类和因素的嫌弃或厌恶,那么就应当承认这种多样性确实是人类精神创造力的产物,而且也是人类精神的实在状态的表现。

不过,我以为,在解开浪漫主义基础的奥秘之前,它的这种多样性也可以从现象上予以分类,比如,体裁的多样,素材的多样,时代的多样,情感的多样,政治态度的多样,社会事件的多样,自然景色的多样,生命和死亡的多样,如此等等。无疑,上述分类不在一个平面上,而是处于不同的维度,因此,它们之间会有交叉和重叠。不仅如此,浪漫主义与其他思潮,比如古典主义、现实主义乃至理性主义在不同的层面同样也有交叉和重叠。

就这种多样性,我要强调两点。首先,如果浪漫主义被定义为非理性的和情感的,或更一般地说,精神活动的情感层面,那么情感的一切现象都可以成为浪漫的东西,但从原初的意义上来说,情感的现象要成为浪漫的,关键在于它是如何被表现出来的,这就是说,它的表达形式至关重要,因为人类的绝大部分情感是人们所熟识的——为了谨慎起见,我可以承认,少数可能是原初地独特的,也就是说,或许有一些前所未有的情感冒了出来。其次,理性和情感的分离原本是理论的和抽象的,这就是说,在现实中,包括在浪漫主义的主要载体即文学和艺术作品中,情感的东西始终羼杂着理性的东西。不过,我在这里所要强调的不是这样的混合,而是如下一点:理性原本也是多样的——尽管这代表了启蒙之后的现代理性主义立场。

人们可以看到,在浪漫主义兴起之时,德意志原本是一片多样性丛生的土地,从历史、政治、社会、语言、传说、民族,无不如此。萨丕尔甚至说过,这群德意志人的祖先日耳曼人原来说的语言可能不属于印欧语系,自然也就与后来的德语无干。浪漫主义思潮以弥漫的方式很好地表现和反映了这样的多样性。然而,正如人们所看到的那样,德意志这片土地以及后来的德国却成为一个极度排斥多样性的社会,并达到了登峰造极的地步。这是一个严峻的事实,亦是人们应当理解的观念的另一种历史—因果关系。一种颇有影响的观点是将浪漫主义从正面与纳粹主义关联起来。但是,从多样性的角度看,纳粹主义是否同样可以被理解为对浪漫主义多样性的一种反动?当浪漫主义中的某一种或一些态度和观点被突出并被赋予至高无上的地位时,它就失去了浪漫主义的特征,就如理性主义中的某一种理论或原则被置于至高无上的地位时,它也就不再是理性主义的情况一样。就此而论,浪漫主义始终要在多样性的大地上才能存在和发展。当今的德国社会虽然可谓后多样性时代,但这种趋于千篇一律的多样性更具表演的性质,而缺乏原创的生产力。因此,它也不可能是浪漫的,无非为庸常的和再生的表现。

伯林就浪漫主义提出这样的疑问:“当我谈论浪漫主义的时候,我指的是一个历史事件(我似乎正在说它是的),还是一种不专属于某一特定阶段的普遍的精神状态?”不论一般泛指的浪漫主义,还是单单德意志浪漫主义,我以为,既是历史事件,也呈现为社会的精神状态。它是在特定社会—历史条件下错综复杂的理性态度和形形色色的情感集中爆发的综合事件,因此,不是一个或几个浪漫主义的观念和行为,而是在许多领域和层面同时喷涌的浪漫主义的观念和行为才成就了这样一个思潮,一种历史现象。

2. 对立

多样必定承带差异和对立。从其自觉的方面来看,德意志浪漫主义的起因就包含强烈的抗议和反对的因素,比如,最为直接的,反对启蒙观念,反对法国统治和法国文化,反对新教。不过,这些反抗和对立并非一般的和全面的,而是有其特定的内容和指向。

本著分析和研究了德意志浪漫主义思潮中的若干对立。比如,浪漫主义与启蒙理性的对立,奥古斯特·威廉·施莱格尔专文批判启蒙运动,指责启蒙的种种观念和态度。又比如,新教与天主教的对立,浪漫主义人物由新教改宗天主教也是本著的主要内容,而它所体现的对立还包含了从信仰到情感的多维度冲突。综合本著不同作者的观点,可以得出与贝娄相同的结论:浪漫主义虽然不一定是新教精神的产物,但确实是新教土壤和普鲁士国家的产物,但它后来却导致了若干主要人物改宗天主教、推崇天主教体验的结果。这个事件本身也反映了对启蒙理性的抗议,因为理性要求祛魅,而改宗在一定程度上倾向于神秘主义。

然而,重要的一点是,德意志浪漫主义思想中包含了自相矛盾的内容,也就是自相反对的因素,而这又可以从两个方面来考虑。其一,他们无法内在一致地表达自己的观念和情感,尤其是后者。其二,应是更有价值的方面,他们认识到这个世界包含着对立、冲突和矛盾。这种观念的自相矛盾以及关于对立和矛盾的现象的认识,如前面所述,应是德意志浪漫主义多样性和对立思想的最典型的和独有的特征。

诺瓦利斯以明快乃至犀利的方式来表达对立。诺瓦利斯说:“魔鬼与上帝是两个极端,人由此产生。魔鬼是毁灭力,上帝则是创造力。”在其著名的《夜颂》中,对立便是主题,亦为最重要的隐喻形式。白昼与黑夜、生与死、爱与恨构成了意义展开的场域。在这里,他描述和刻画了光的有限与夜的超越时空、死亡与新生、新世界与旧世界、众神与无神、异乡与回乡、远古与天堂等对立。正是在这样的框架中,诺瓦利斯才能够在极其广阔的宇宙和悠久的历史背景中尽量挥洒其细致、温柔和敏感至极的复杂的情欲、情感和想象。

本著所论及的古今之争在一定意义上也汇聚了上述的对立,比如在《夜颂》中,诺瓦利斯歌颂远古,而要通过死亡回到故乡,即天堂,亦即远古的神圣时代。因为古典和现代的意义在持续变动,而最主要的是现代人对当代的理解在持续变动,所以古今之争就是一个永远不会完结的争论。所谓质朴作家和多情作家的区分让人们看到,启蒙和理性呈现为许多形式并打开了不同的维度,反启蒙和非理性主义也同样如此。并且在这些对立的流派之间其实存在许多关联和过渡的层面和线索。

当然还有一些在当时看似不那么激烈但对后世却影响深远的对立,比如当时史学界的普遍史与专门史的分野,基于观念的历史与基于实证文献的历史的分野,就潜移默化地影响了德意志民族意识和国家认同。顺便提及,对文献的历史批判的方法,迄今还是德国人编辑重要作家的著作的主导原则。

不过,如果仅仅止步于这样的对立,德意志浪漫主义就不会显得那么的复杂和难以把握。他们其实还更有一种雄心,亦可以说是幻想,就是要将这些多样的乃至对立的东西一并包容在一个整体之中,就如他们的总汇诗所表明的那样。

施莱格尔说:“总汇性就是所有的形式和所有的材料交替地得到满足。只有凭借诗与哲学的结合,总汇性才能达到和谐……总汇精神的生命乃是一连串不间断的内在革命;所有个体,即最本质、永恒的个体就生活于其间。总汇精神是真正的多神论者,它胸怀整座奥林匹斯山上的全部神祗。”无疑,他也明白,这种包罗万象的总汇其实只是观念的产物,其所谓的和谐也同样如此。一旦面临现实,这种和谐就成了借助压制而达成的均势,“在精神上与革命和专制主义形成均势,是我们时代首要的需要。我们的时代依靠压缩最高的世俗兴趣,对精神实行专制”。施莱格尔前揭文中的自相冲突正是他们思想的特点,他同时也认识到,所谓总汇的和谐同时也包含分离的趋势和不休的争吵,而他的独到见解在于:这乃是“现代文明的核心”。

就这种冲突,诺瓦利斯不乏深刻的洞见,“诸成员越精神活泼,越生机勃勃,国家就越生机勃勃,越有个性。国家的天才从每一个真正的国家公民身上闪现出来,就像在一个宗教团体中,一个有个性的上帝将自身显示在千百个体之中:国家和上帝,就如每一个精神存在一样,并不单独地显现,而是显现在千百个人物形象之中”。他的这个说法在当时包含相当进步的因素,不过,人们需要注意的是,所谓的成员和国家公民并非指国家之中的每个个人,在当时等级制依旧普遍存在的德意志土地上,只有部分人才被视为国家成员和公民。就在前揭文中,人们也可以瞥见与黑格尔类似的过分强调国家的因素,即将国家落实在每一个成员身上,诺瓦利斯说:“人们太少关注国家,这是我们国家的一大失误。国家应当随处可见,每个作为公民的人应当具有特征。徽章和制服从前不是很普遍吗?谁认为这些事微不足道,谁就没有认清我们天性中的一个重要特点。”

梅尼克注意到了施莱格尔和诺瓦利斯等人将对立的东西汇集在一个整体中的观念,他引用施莱格尔所说的上帝一方面是“个性的深渊”,另一方面也是“处于最高潜能的个性”,以证明这一点。如果予以合理的发挥,那么,从上述诺瓦利斯和施莱格尔的引文中还可以揭示出两层对峙:个别的事物与所有这些事物的整体;个别事物的个性与所有这些事物整体的共性。无疑,这种观念依然散发着浓厚的基督教味道,但也透露出那个时代特有的辩证观念的气息。比如,施莱格尔认为,自然和自由的相互作用推动了人类历史的发展这个观念一旦能够确定,那么人类历史“不变的必然法则”也就能够被推导出来。这种观念就是相当启蒙而近似理性主义的观点了。

施米特将德意志浪漫主义规定为主体化的机缘主义(Occasionalismus)。机缘的意义等于缘由(Anlaß)、机会(Gelegenheit)和偶然(Zufall)。所谓机缘主义就是秩序、因果关系和目的的对立面:“它否定causa(原因;理由)的概念,换言之,否定可计算的因果性力量,所以也否定一切固有的规范。它是一个消融化的概念(ein auflösender Begriff),因为,凡给生活和新事物带来一致性和秩序的东西——不论它是初始原因的机械的可计算性,还是目的性或规范性的关系,都与纯粹机缘的观念不相容。”这个论断在一定范围内是中肯的,在他们的文学作品中,有关宗教、哲学、文学(诗学)和社会的断片中,德意志浪漫主义者确实以其才智纵情挥洒他们的观念、情感、想象和希望,并不受秩序、因果规则和逻辑的约束。不过,就现在所看到的文献而论,就如前面施莱格尔的必然法则的说法所表明的那样,他们也有对秩序和规则的若干关怀。如果放宽视野,那么在历史、经济等领域的浪漫主义虽然强调德意志历史、民族乃至国家的独特性,但依然寻求这种特殊现象的秩序和原因。

不仅如此,从起因和理由来看,德意志浪漫主义者之所以听任机缘,应当缘于他们对现实缺乏必要的认识能力,从而缺乏足够的知识,无法做出合理的判断,因此,他们的机缘化或任性在一定的程度上要归因于认识的历史局限。这样的解释可以弱化机缘主义中的投机因素,而重视认识和判断不足在其中所起的作用和影响。如果施米特论断的前提是德意志浪漫主义者具有必要的认识能力和足够的知识却趋向于投机的话,那么他的批评在因果分析上也就同样有所不足。当然,还有一种情况,浪漫主义者的说法与他们的实际选择和决定是矛盾的;他们的说法可能出于他们的浪漫任性、想象或情绪,而实际的决定则依据他们所拥有的知识和对现实的考虑。这种观念和实际决定之间的对立和分裂,正符合德意志浪漫主义的特征。

就当时德意志社会和思想的整个环境来看,浪漫主义者似乎并没有将他们的观念和想法付诸政治,或者说通过政治和社会活动强制推行他们的想象和幻想,在这种情况下,多样性、对立甚至机缘行为,与其他的思潮并存于世,则实际上有利于德国社会的正常发展。如果拓宽视野,从此后的宏观社会历史着眼,这种多样性能够长期存世,那么德国的社会发展就会有另外一种结局。

(为方便阅读,本公众号不保留原书脚注)

韩水法,北京大学哲学系、北京大学外国哲学研究所教授。主要研究领域包括康德哲学、政治哲学、韦伯理论和汉语哲学。撰有《康德物自身学说研究》《韦伯》和《批判的形而上学》等著,及《启蒙的第三要义:<断力批判>中的启蒙思想》、《汉语哲学:方法论的意义》等论文;译有《实践理性批判》《社会科学方法论》等。

黄燎宇,北京大学外国语学院德语系教授,北京大学德国研究中心主任。主要研究领域包括德语文学和德国问题研究。撰有《思想者的语言》《启蒙与艺术的心灵史》等,编有文集《以启蒙的名义》《托马斯·曼散文》;在国内外重要期刊发表论文近70篇,出版译著10余部。获第三届鲁迅文学翻译奖和“2016书业年度评选社科翻译奖”。

谷裕,北京大学外国语学院德语系教授,北京大学德国研究中心副主任。主要研究领域包括近现代德语文学、德语文学与基督教文化。著作有《现代市民史诗:十九世纪德语小说研究》《隐匿的神学:启蒙前后的德语文学》《德语修养小说研究》《近代德语文学中的政治和宗教片论》,译作有《一个热爱艺术的修士的内心倾诉》《浮士德》等。另有国内外发表学术论文三十余篇。

徐健,北京大学历史学系教授,中国世界近代史学会(总会)副会长,中国德国史研究会常务理事。主要研究领域包括德国近代史、普鲁士政治制度史、中德关系史研究。著有《近代普鲁士官僚制度研究》《“往东方去”:16—18世纪德意志与东方贸易》,合编论文集《普鲁士-德国和中国:1842—1911》,发表学术论文数十篇。获北京市第十届哲学社会科学优秀成果二等奖。

胡蔚,北京大学外国语学院德语系主任、长聘副教授、博士生导师,慕尼黑大学德文系博士。主要研究方向为:德语抒情诗史、德语自然书写、语文学与学科史等。发表专著Auf der Suche nach der verlorenen Welt,译著《德语名诗100首》《德意志文学简史》《不朽哲学家咖啡馆:女孩与哲学家的通信》等,在国内外学术刊物上发表论文三十余篇。

卢白羽,北京大学外国语学院德语系讲师。主要研究领域包括莱辛戏剧与戏剧理论,18世纪德语诗学理论。著有德文专著Lessings Freundschaftsbegriff in seinen dramatischen und dialogischen Werken,论文《莱辛研究在中国》《德国启蒙悲剧诗学中的激情与教化》《古今之争与德国早期浪漫派对文学现代性的理解——以弗·施勒格尔<论古希腊诗研究>为例》等,译有《门德尔松与莱辛》等。

方博,北京大学哲学系长聘副教授。主要研究领域包括马克思主义哲学、德国古典哲学、政治哲学等。著有德文专著Politischer Reformismus: Ein philosophischer Entwurf Immanuel Kants, 在国内外重要刊物上发表论文二十余篇。

王歌,自2023年在德国柏林自由大学哲学系撰写教授资格论文。主要研究领域包括德国浪漫主义哲学、德国古典哲学、晚期海德格尔、母性伦理等。撰有《“返乡”与“开端”——关于海德格尔的荷尔德林阐释》《德国早期浪漫主义的反启蒙与启蒙——以“自我”概念为契机》等论文。从事青少哲学启蒙的实践,著有《没大没小的为什么:给孩子的哲学启蒙课》,并为三联《少年》撰写哲学专栏。

毛明超,北京大学外国语学院德语系助理教授。主要研究领域为十八至十九世纪德语文学与美学、中德文学文化交流史等,著有德文专著Friedrich Hebbels Arbeit an Schiller,译有《德意志理想主义的诞生:席勒传》等,在《国外文学》、Zeitschrift für Germanistik等国内外杂志发表中德文论文十余篇。

张一博,中国社会科学院历史理论研究所助理研究员。主要研究领域为近代欧洲思想史、西方史学史。曾在Chinese Studies in History、《世界历史》《史学理论研究》《史学月刊》《史学史研究》等杂志发表多篇文章。主持国家社科基金优秀博士论文资助一项。

陈曦,首都师范大学外国语学院德语系讲师。主要研究兴趣为德国浪漫文学,译有《西班牙史:从15世纪至今》《沉思的生活,或无所事事》《禅宗哲学》等。

袁媛,北方民族大学外国语学院讲师,主要研究领域为德语文学与基督教文化。撰有《逾越启蒙——评格雷斯<阿塔纳修斯>》《以信仰的名义——论德罗斯特诗歌<城市和大教堂>》等论文;译有《从亚历山大的功绩看征服世界与世界和平》《为德国“地缘政治学”申辩》等文。