余冰 | 东西方的碰撞:论《蛮夷的上帝》中的认知错位与文明冲突

内容提要 德国作家施益坚的小说《蛮夷的上帝》以19世纪的中国为历史背景,通过多线叙事的方式,讲述了一位德国年轻传教士意外加入太平天国起义军的东方历险故事,同时借助史料着重刻画了晚清历史舞台上的真实人物——重臣曾国藩与英军统帅额尔金。小说展现了这一特殊历史时期东西方文明的激烈碰撞与清末社会变革,同时折射现实,引发正处于历史大变局中的人们去思考面对文明冲突时应何去何从。

关键词 施益坚 《蛮夷的上帝》 太平天国 文明冲突

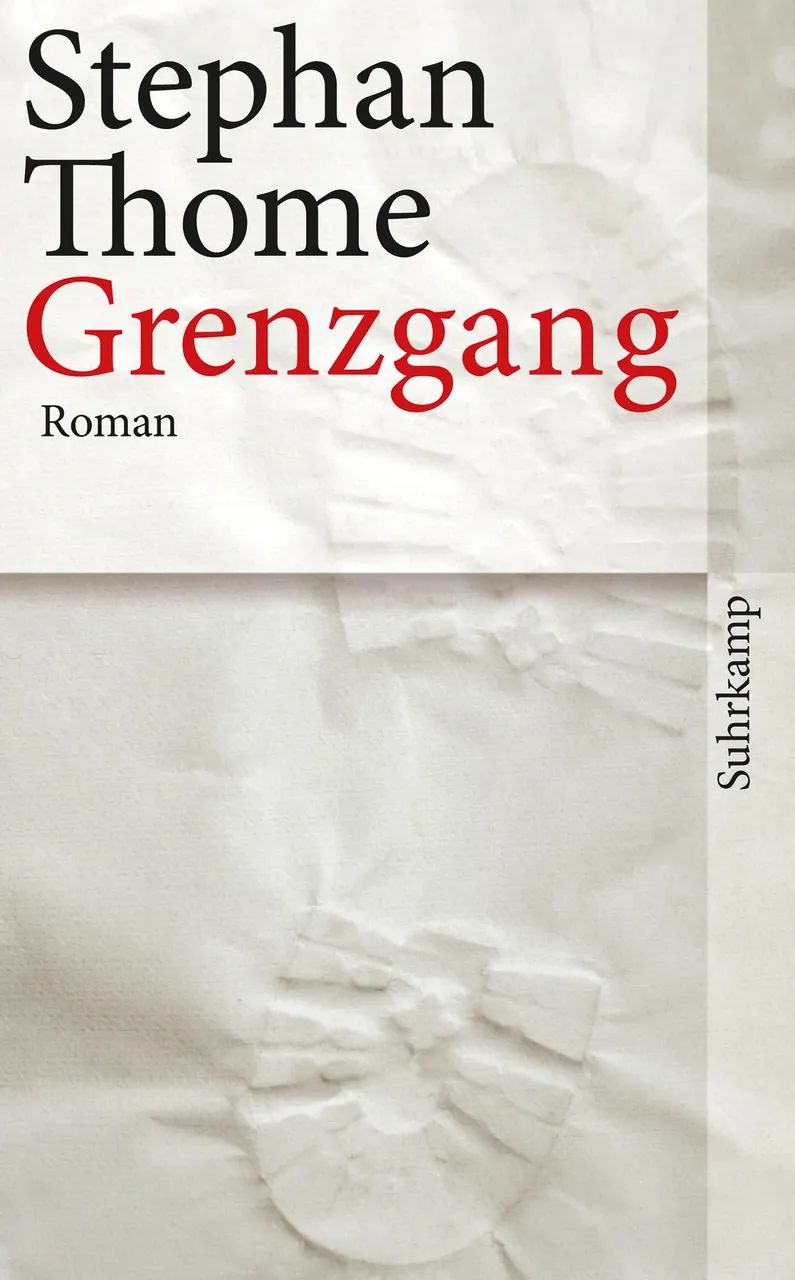

(施益坚,图片源自Yandex)

与大多数德国作家不同,1972年出生的施益坚(Stephan Thome)不但是一位作家,更是一位汉学家,多年来一直从事中国历史和儒家思想的研究工作。施益坚先于德国马尔堡学习哲学,随后继续在柏林自由大学研习汉学,2004年获得博士学位,主要研究方向是儒家思想。2009年,他出版了自己的第一本小说《边境行走》(Grenzgang)。此书一经出版便大获成功,入围当年德国图书奖候选名单。《蛮夷的上帝》(Gott der Barbaren)是施益坚的第四部小说,完成于2018年。凭借这部作品,施益坚第三次进入德国图书奖的终选名单。此书触及德国当代文学中鲜少出现的中国题材,因而引起德国以及中国文学界的关注。作家与汉学家的双重身份让施益坚在《蛮夷的上帝》中呈现了一段清末历史特殊时期的社会图景,反映了他对于自身文化的内省和对东西方文明碰撞的深思。

(《边境行走》与《蛮夷的上帝》,图片源自Yandex)

基于多年来对中国文化与哲学的研究,在《蛮夷的上帝》一书中,施益坚首次在小说创作中融入了对中国历史文化的思考。小说以19世纪太平天国运动为创作背景,讲述了一位德国传教士菲利普从香港一路辗转到南京,结识了洪仁玕、洪秀全等人,成为这场规模空前的农民运动的见证者。作者通过不断切换人物视角的方式,刻画了代表东西方文明的人物形象,其中既有西方传教士和高傲的特使,也有农民起义军和中国传统士大夫。在社会极度的动荡与不安之下,这些人物身上充满着内在与外在的矛盾性:一方面他们既坚持自己的信仰,但当遭遇陌生文明的冲击时,却又对自我产生强烈的质疑;另一方面,来自于不同文明的他们相互之间存在着天然的矛盾与冲突。这种不可抗拒的撕裂感,折射出了东西方文明之间宿命般的交织和碰撞。

小说题目点明“蛮夷”(Barbaren)一词的重要性,指出了这种基于对彼此文化差异的感知而建立起的误读现象。作者从不同人物及其所代表的文明角度出发,对“蛮夷”这一形象进行了多重构建:其一,于清廷而言,西方列强自然属于蛮夷之列。“华夷之辨”的概念在春秋战国时便已形成,以文明礼仪为标准,区分华夏中原与蛮夷。华夏处于文明中心,而周边民族则被视为不守礼法的蛮夷。部分西方人借上帝的名义看似虔诚地在中国传教,但实际上却以此为借口,行鸦片贸易之实,这自然是不守礼法的。其二,当时的西方也将中国人视为蛮夷,经历了工业革命的欧洲已经实现机械化生产,社会发展日新月异,而同时期的清朝还停留在天朝上国的幻象中。西方认为中国积贫积弱、残暴无度,清朝的礼法制度和陈规旧俗,例如斩首等酷刑,与西方价值体系中的所谓文明社会相背离。东西方均以自身文明的标准和认知将对方视作蛮夷,形成了文明间的冲突对立关系。书中如此描述主人公菲利普刚到中国时的心理活动:“重要的不是我们是否贩卖鸦片或者传播福音,我们的出现本身就已经让中国人感到厌恶。他们看我们的尖鼻子,就像我们看他们的辫子。我们觉得他们卑躬屈膝、狡诈多端,他们觉得我们利欲熏心、贪得无厌。他们内心深处不明白我们到底想从他们那里得到什么。”

由于启蒙思想的深远影响和工业化的实现,从那时起到20世纪初,西欧迎来了经济和技术的腾飞。根据麦迪森数据库的估算,1820年西欧十二国的GDP占全世界的比重仅仅为20%,而中国则高达23%,但经过了半个世纪的发展,到1870年西欧十二国的GDP比重已经达到全球30%以上,同期中国则下降到17%。19世纪中后期,西方步入增长的快车道,而东方则开始陷入长时期的低迷,东西方出现了力量的交替,这被美国历史学家彭慕兰(Kenneth Pomeranz)称为“大分流”。自此,西方开始通过贸易和军事手段大举进入中国,而中国随着国力的衰微,再也无法抵挡西方的冲击。

(彭慕兰,图片源自Yandex)

此外,尽管太平天国宣称信仰上帝,但在欧洲人的眼中,这些“长毛”所谓的上帝是虚假的,是对西方神圣基督教的亵渎,太平军的所作所为与蛮夷如出一辙。同样,对于清政府而言,洪秀全假借耶稣兄弟之名蛊惑民众,其行径无异于西方蛮夷在中国的变种。自明朝末年起,基督教传教士进入中国,在清朝末年迎来小高潮,洪秀全吸收并改造基督教教义,成立“拜上帝会”,后建立“太平天国”。“太平天国”以宗教为支柱,修改了基督教教义,使得“拜上帝会”的思想与基督教大相径庭。小说中写道:(“太平天国”的教义)所有的听起来都和我们熟悉的有些许不同。“圣灵”被称作“圣神风”……我们读到的“爷火华”(Jehova)在中国人看来是三个汉字,分别表示“祖父”“火”和“中国”(Gott:62)。

出于对彼此认知的错位,清廷、西方列强和太平军三者之间构成了一种犬牙交错的关系。这一关系中的文化中心主义倾向恰好体现了清末这一历史特殊时期的时代特征:随着清中期实行的闭关锁国政策强制中断了“西学东渐”的历程,中国逐渐与西方脱节。与此同时,欧洲迅速完成两次工业革命,进入现代化进程,并借助鸦片贸易和尖船利炮强迫中国打开国门,代表东西方文明的中国与欧洲发生了激烈的“碰撞”。然而,双方都固守自身的文明价值,并以此为标准刻板地对待对方,视彼此为蛮夷,这种误读和冲突从认知就已开始,并自始至终贯穿于《蛮夷的上帝》一书中。

小说围绕三位主角传教士菲利普、晚清名将曾国藩和英国特使额尔金爵士的故事展开,以菲利普在中国的经历为引线,通过对曾国藩和额尔金两位真实历史人物的细致刻画,呈现了19世纪晚清云谲波诡的权力场。

菲利普的传教士身份承载着特殊的意义。传教行为原本象征着西方文明在思想意识层面向东方的输入,可菲利普作为传教的主体却并不信仰上帝,他内在的精神世界与外在的社会属性并不统一。这种矛盾性源于他儿时的一段经历。菲利普十岁时由于患荨麻疹而失明,家人尝试各种治疗办法都不奏效。最终,只得请来教堂的牧师祷告,“在最后一次祷告中我(菲利普)说:让我恢复健康吧,这样我就可以接着祷告了”(Gott:18)。然而,他虔诚的祷告并未带来复明的“福音”。第二年复活节过后,菲利普“奇迹般地”重见光明,这原本与牧师的祷告无关,牧师却宣称这是圣灵降临带来的神迹,是上帝仁慈的恩赐。小说开篇叙述的这段童年经历就已揭露了当时基督教神职人员虚伪的行径,这为后文欧洲那些所谓的虔诚信徒在中国的暴行埋下了伏笔。菲利普身上的矛盾性就体现在,他本不相信基督教,却成为了一名传教士,儿时的经历让他感到了精神世界的彷徨。但与其他神职人员不同,菲利普具有革命思想意识,他曾提到:“一直以来我都生活在一种希望之中,在世界的某个角落有伟大的事业在等着我,能让我为之奉献终生。”(Gott:21)在欧洲经历了信仰危机后,他满腔热血地前往东方寻找答案,并认为中国是他一直期待的地方。然而彼时中国正值大变革时期,各方势力或蠢蠢欲动,或已然起势,新旧思想激烈交锋。菲利普在香港结识了洪秀全的弟弟洪仁玕,之后前往南京。他发觉这里混乱的局势远比他想象的复杂,他非但没有在中国找到答案,反而又一次陷入了精神世界的矛盾。作者通过菲利普的视角结合史料,试图呈现太平天国时期中国的真实境况,并以他的奇遇为线索,牵引出本书真正的主角湘军统帅曾国藩和英国特使额尔金爵士。

曾国藩和额尔金分别代表着各自不同的群体——中国士大夫与西欧贵族,是东方和西方的缩影。小说中的核心冲突便是两种文明模式的冲突。历史上,西方文明通过建立海外殖民地和奴隶贸易实现资本原始积累,这种“血淋淋”的对外扩张与强调和谐与内敛的东方文明截然不同。小说中这一冲突主要体现在曾国藩与英国特使额尔金之间的交锋上,两人虽未发生直接冲突,但矛盾却根植于更深层次的思想层面。

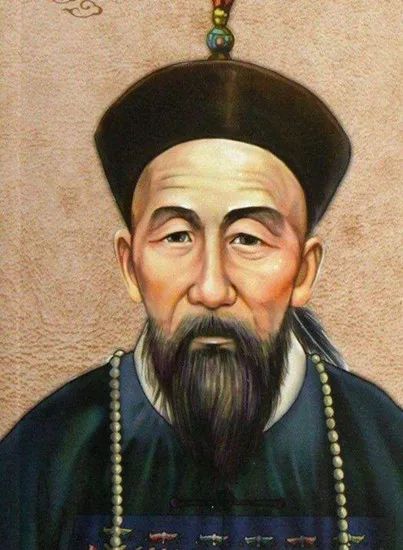

(曾国藩,图片源自Yandex)

身为清廷重臣的曾国藩奉命组建湘军,剿灭太平天国起义军。由于自幼受到儒家思想的熏陶,曾国藩秉持传统文化,书中多次将他与围棋联系在一起。围棋是中国传统文化的符号之一,其中蕴含着天人合一、全局观、辩证思维等哲学思想的精髓。与太平天国交战正酣之时,曾国藩也不忘通过围棋让自己沉静下来。他对自己的学生李鸿章说:“下围棋能够培养你缺失的能力。如果想要赢一局围棋,那就不能对目标操之过急,而是要把眼光放长远,并且保持耐心。”(Gott:391)关于围棋的战略,曾国藩说:“现实生活当中,危险并非来自于与你对立的敌人,而是那些你并不知道的对手。那些你认为很弱小的人,才是你真正应该重视的敌人。”(Gott:465)通过围棋的隐喻,作者将曾国藩塑造成一位眼光长远的智者。面对咄咄逼人的太平军,曾国藩认为最危险的对手并非眼前规模庞大的“长毛军”,而是人数有限的西方人。尊重儒家传统文化的曾国藩对西方人怀有偏见,书中通过曾国藩与李鸿章的一段对话点明了这一点:

曾国藩:他们的财富都是建立在偷盗之上的。

李鸿章:是建立在贸易之上。他们尊重商人就像我们尊重士大夫一样。

曾国藩:他们读书吗?

李鸿章回答:只读一种书。这书分两部分:旧约和新约。他们每天都读,所有人每七天聚到一起学习这本书。

……

李鸿章:这样你就能看出他们多么狡猾了。他们先给皇上一些金银,然后再要回去。现在成我们欠他们钱了,而且他们又要签订新条约……这些蛮夷没有什么原则,他们只是在利用原则。(Gott:293-294)

中国传统社会历来轻商,欧洲人则重商逐利,这正是二者巨大差异的一个体现。在曾国藩看来,西方的蛮夷贪婪狡诈比太平天国更加令人担忧,李鸿章则将西方的贪婪与宗教联系在一起:“他们(西方人)的宗教就是贸易……谁阻碍了他们的贸易,谁就是他们的敌人。”(Gott:393)李鸿章甚至还设想利用西方人的贪婪进行交易:“我们正好应该利用这一点。他们想在汉口开设口岸,这样的话他们必须沿江运输他们的所有货品,这就需要经过长毛(太平军)的领地。如果我们给他们说清楚,只有我们能够控制长江流域,他们的商船才能保证安全,那么我们就能从他们那里得到所有我们急缺的东西:火炮、长枪、迫击炮。”(Gott:393)在中国传统士大夫的眼中,西方人残暴不仁,重财轻义,在这个血腥惨烈,但又充满诱惑的角斗场上,这些蛮夷的信仰只是虚假的信仰,他们的神和宗教都可以用来买卖的。

而西方人来到中国确实将贸易作为一个重要的目标,小说另一位主人公英国特使、英军首领第八代额尔金伯爵詹姆斯·布鲁斯到中国的主要目的,便是要求中国开放港口,实现贸易互通。作为一位从小接受西方精英教育、生活优渥的英国贵族,额尔金对中国古老文明充满了偏见和不屑:“我们(西方人)从来不会满足于我们已知的东西。我们尊重古希腊古罗马文化,我们信仰上帝,但我们也不会停止对真理的探索……与之相反,中国人还一直以为他们在两三千年前就已经达到了智慧的顶峰……我们会打开中国的大门,不管中国人愿不愿意。”(Gott:363)这段话揭示了西方文明的两面性,一方面受基督教文化的影响,他们宣扬博爱、帮助弱者;另一方面,技术驱动的对外殖民扩张衍生出一系列暴力行径。工业革命以来,欧洲人在工业化的助推下“傲慢地”走向其他大洲,欧洲人不断地前往古文明发源地,有的进行考古和文化研究,而有的则是假借考古之名,实则盗窃和掠夺文明遗产。额尔金的父亲托马斯,即第七代额尔金伯爵便曾用非法手段将大批古希腊雕塑品运回英国,被诗人拜伦在内的许多欧洲知识分子视为艺术品盗窃者,而他儿子的行径也与其父如出一辙。

第二次鸦片战争期间,额尔金率领的英国部队攻入中国,在他们猛烈的炮火攻势之下,清朝铁骑溃不成军,“在蛮夷的武器面前,僧格林沁的骑兵占不到任何便宜”(Gott:393)。僧格林沁在觐见咸丰皇帝时说:“他们的大炮火力强大得令人难以置信。臣亲眼看到,天上如同下火一般把我们的大军摧毁,而我们却根本连敌人都看不到。”(Gott:409)1860年10月,额尔金率英法联军闯入圆明园抢夺珍宝,并下令焚毁这座宏伟壮观的皇家园林。这一暴行在欧洲引起了极大的争议,受到了欧洲知识分子的强烈谴责,雨果对此曾做出评价:“一天,两个强盗闯进了圆明园,一个强盗洗劫,另一个强盗放火……将受到历史制裁的这两个强盗,一个叫法兰西,另一个叫英吉利。”

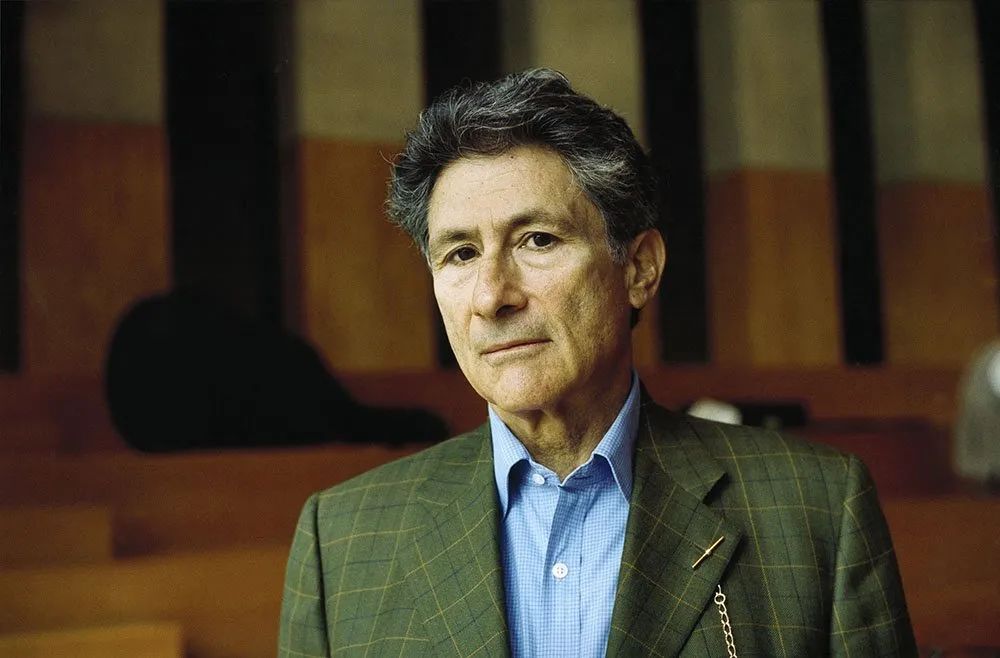

小说中记录了格雷伯爵在当时英国议会的一段演讲:“我们在印度的经历应该给我们警醒,这段经历说明,虽然推翻一个亚洲政权很容易,但是想代替它却十分困难……这份文件(《北京条约》)就像之前其他条约一样,给未来的冲突埋下了种子。”(Gott:513-514)曾任印度总督的埃伦伯勒勋爵傲慢地认为:“尽管我们的战争给中国带来了很大的不幸,但是我们用武器弥补了过去的错误……中国人太羸弱了,无法打开未来之门,不过他们以后会感谢那些帮他们打开大门的人。”(Gott:539)文学理论家爱德华·萨义德认为:“东方并非一种自然的存在……‘东方’和‘西方’这样的地方和地理区域都是人为建构起来的。”18世纪以来,西方世界长期以帝国主义的姿态来理解东方世界,将东方建构为异质、分裂的对立面,对东方文明的认知带有偏见,这就使得东方被看作是西方的对立面,但实际上,东方和西方“是相互支持并且在一定程度上相互反映对方的”。“自我”和“他者”的二元对立,构建出了一幅西方人想象中的东方,歪曲了东方文化本来的内涵。西方话语对于东方文化身份的建构使得“东方无法作为独立的主体表述自己,而不得不屈从西方的意识形态,成为西方政治和文化上的他者”。德国前驻华大使魏克德(Erwin Wickert)曾写道:“基督教徒也是这样傲慢地轻视异教徒;上世纪的传教士比非洲和波利尼西亚土著先穿上了裤子或者围上了一块遮羞短裙,于是就以为,他们可以改良土著人,把他们皈依成更虔诚的人。”

(萨义德,图片源自Yandex)

代表着西方现代文明的额尔金爵士在清廷士大夫的眼中不过是烧杀掳掠的“强盗”,从小饱读圣贤之书的清朝重臣曾国藩在西方人看来也只是迂腐残暴的旧制度“朽木”。两人虽然来自不同文明且各为其主,但他们的行为实质均与“蛮夷”无异,都是在利益的角斗场上爆发出的原始暴力。

《蛮夷的上帝》是一部当代历史小说,它书写的是历史,但折射的是当代。一百五十多年后的今天,文明之间的冲突并未随着全球化的深入和社会的发展而消减。美国政治学家塞缪尔·亨廷顿认为,冷战后国际格局将分为八大文明。国家之间冲突的主旋律将不再是军事、政治、经济方面的冲突,也不是意识形态的对垒,而是文化方面的差异,核心将是文明的冲突,特别是西方文明与非西方文明、西方文明与伊斯兰文明的冲突。

关于亨廷顿理论的争议从未停止,而文明之间的冲突还在不断上演。2015年爆发的难民危机使得上百万巴尔干地区的难民涌入德国,德国社会起初普遍支持“欢迎文化”(Willkommenskultur),积极帮助和接收难民。不过越来越多的难民到来,德国的社会和国家安全遭到极大冲击,一些恐怖分子甚至混入难民队伍中,多次在德国实施恐怖袭击。这背后一直存在文明冲突的影子。与难民一同进入德国的是与欧洲基督教文明存在显著差异的伊斯兰文明。2017年4月,时任德国内政部长的德迈齐埃(Thomas de Maizière)公开呼吁德国社会重新讨论“主导文化”(Leitkultur)的问题,他所言的主导文化是指能让德国人从内心团结在一起的价值观,是区别于其他民族、塑造德国人之所以为德国人的文化。这种观点被认为与德国社会致力于构建的“多元文化”理念相背离,特别是在难民危机的影响凸显之时,这一话题更显敏感。社会思潮的现实体现是在德国东部德累斯顿兴起的PEGIDA(“爱国欧洲人反对西方伊斯兰化”)政治运动和近年来迅速崛起的极右翼政党德国选择党(AfD),他们都宣称保护欧洲传统文明和价值,其言行充满了对外来者特别是伊斯兰文明的抵触和排斥。

(PEGIDA运动,图片源自Yandex)

随着经济的崛起,中国在国际舞台上的角色也在发生变化。无论是自身发展的要求,还是国际社会对中国的期望,中国都需要更加积极地参与到国际事务中,承担更多的国际责任。但是近年来一系列经济和外交事件表明,中国在与西方国家交往过程中出现了不少摩擦,信任的缺失、意识形态的固有印象阻碍着东西方更进一步的沟通与合作。而深层次原因正是不同文明之间的摩擦。

在对外交往的过程中,中国需要进一步了解外国,但同时,外国也需要更深入地理解中国。在《蛮夷的上帝》一书中的结尾,作者如此描写额尔金的反思:“很显然他(额尔金)发现了自己行为的不妥之处,但是他突然中断了之前的话题说:‘我们从不知道,我们真正为谁服务的。’”(Gott:698-699)。额尔金无法理解自己当时的处境,不知道自己的所作所为有何意义,更加不了解中国文化和中国人。他简单粗暴的行为却带来了文明的冲突,造成了文明的悲剧。正如菲利普所言:“发起这场野蛮战争的人,正是那些相信要服从上帝指示的人!”(Gott:699)。《蛮夷的上帝》描述的几种冲突今日犹在,只不过19世纪是西方人带着他们的文明进入中国,而今天是中国的文明走向世界。一种与西方传统模式不同且呈快速上升趋势的文明到来,让西方感到迷惑、恐惧甚至敌对。西方世界渴望知道,中国将主动融入西方主导的国际治理体系,还是要改革现有制度,抑或另立一个全新的、完全与西方价值观相左的体系。面对中国的腾飞,西方人内心矛盾重重:一方面希望抓住中国市场的商机,搭上中国经济的顺风车;但另一方面“中国威胁论”的说法又一次甚嚣尘上。

此时,我们应该将视角转回小说的主人公菲利普身上。菲利普代表的并非是传统的传教士形象,他将1848年革命时期为德意志民主自由事业而死的政治家罗伯特·布鲁姆(Robert Blum)视为榜样。不同于曾国藩和额尔金,菲利普不是传统和偏见的卫道士,而是象征着现代革新意识的觉醒。面对陌生文明,他没有秉持西方人一贯傲慢和鄙夷的态度,而是主动地走近它。正如本书的作者施益坚,他在学生时代接触汉语,选择了当时冷门的汉学专业,自此开启了他与东方的不解之缘。他随后前往中国台湾以及南京等地区工作生活,他的研究一直围绕亚洲文化、特别是儒家文化展开。对于他这样的西方人,东亚文化研究正是一场东西方文明的碰撞。遥远的东方成为施益坚和菲利普共同寄予期望的地方。而反观世界,直到今天,西方对中国的了解依旧有限,并且时常怀有偏见。施益坚认为,如果不懂中国历史,就无法理解现代中国,西方人“不一定要了解中国五千年历史,但是至少应该去了解19世纪的中国历史,因为西方在其中扮演了重要角色,这一段中国的近现代史其实也是西方人共同历史的一部分”。他相信文明的鸿沟可以跨越,但这需要很大的努力,而他正是希望通过自己这本描述中国历史的作品,把中国再次介绍给西方。东西方文明的相遇,充满着挑战和机遇,彼此间有效的对话和深入的沟通能够减少文明间的冲突,为整个世界带来福祉。

余冰 本文发表时为慕尼黑大学语言与文学院博士研究生,主要研究领域为20世纪德国现代主义文学。