博希迈尔 | 何谓德意志?一个并不只是德国的问题

本文原载于《北大德国研究》第八期。感谢译者姜林静老师和《北大德国研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

世界上几乎没有其它任何一个国家,像德国这样如此频繁地提出关于自我身份的问题。正如诺尔博特·伊利亚斯(Norbert Elias)在《文明的进程》(Über den Prozeß der Zivilisation,1939/1969)中所言,“究竟何谓法兰西?何谓英格兰?很久以来,法国人和英国人已不会自觉地提出这些问题来讨论。而与之相反,围绕‘何谓德意志’的讨论几百年来却从未停歇。”“何谓德意志”这一问题从瓦格纳、尼采开始,到韦尔纳·桑巴特(Werner Sombart)、托马斯·曼、阿多诺和阿尔诺德·盖伦(Arnold Gehlen),时至今日都是无数文章讨论的热点问题。犹太裔流亡者、托马斯·曼的密友艾里希·卡勒(Erich Kahler)在《欧洲历史中的德意志性格》(Der deutsche Charakter in der Geschichte Europas,1937)一书中总结道:“德国人是个不折不扣地有问题的民族,它至今依旧没有实现自我认同。”

一方面,德国人从未发展出某种确定的身份感,没有任何其他国家像它这样不知疲惫地试图向自己和其他国家解释自己究竟是什么;而且,任何其他民族中优秀的有思想的人物,都不会对自己的国家进行如此尖锐的批判——这种批判有时甚至发展到了自我否定、自我放弃乃至自我厌恶的程度。另一方面,德国历史上四分五裂,没有国家统一,常常沦为周边大国的玩物与猎物,从中衍生出的国家无能感又总是转化为对自身优越性的狂热,而且通常恰恰在国家陷入耻辱的时刻,如在普鲁士战败于拿破仑之后,又如在第一次世界大战“战胜国”溃崩之后。这种对自身优越性的狂热,造成德意志不断抛弃自己的世界公民性传统与美德,而这种世界公民特征对于18世纪、19世纪初的德意志精神世界来说一度至关重要。

人若缺乏自信,那么对某种事物的不确信感就很容易借助夸大他实际上最缺乏的东西去寻找补偿。卡勒把德意志的民族感与欧洲其他邻国的民族感进行对比时说道:“哪里缺少自信的、理所当然的民族感,哪里就会出现痉挛式的、鼓动人心的盲目爱国主义。”

普鲁士王威廉建立德意志国六年后,也就是1865年,瓦格纳在谈论到“何谓德意志”时这样说道:“爱国者善于带着绝对的崇敬来称呼自己的国家;然而一个国家越强大,就越不会过度关注是否要满怀敬畏地去称呼自己。”直到1878年,瓦格纳方在《拜罗伊特月刊》第一期中发表该言论。他在文中继续写道:“在英国和法国的公共生活中,鲜有人谈论‘英格兰式美德’或‘法兰西式美德’的情况;而德国人却总是不厌其烦地引用‘德意志式的深度’、‘德意志式的严谨’、‘德意志式的忠诚’等诸如此类的概念。可惜引用的说法大多显然是毫无根据。”。

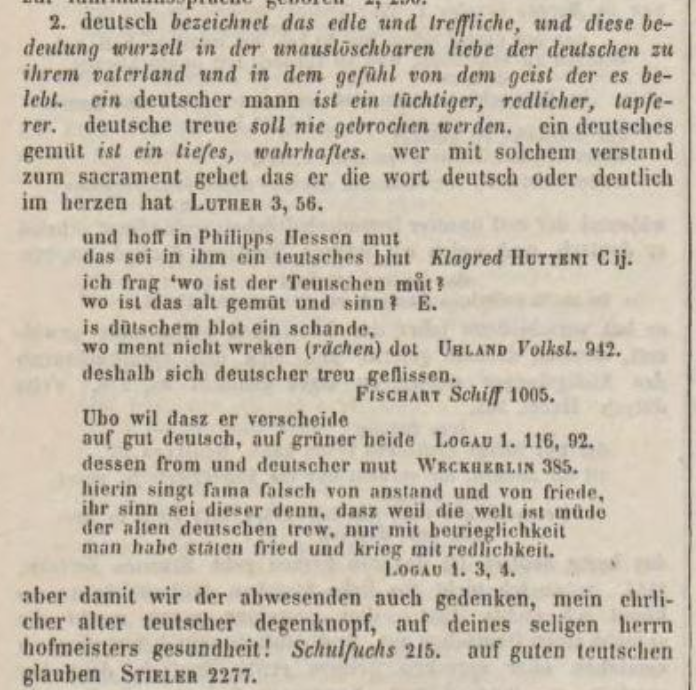

事实上也确实如此:若打开格林兄弟编纂的《德语词典》(Deutsches Wörterbuch)第二卷,查看“德意志”(Deutsch)词条,会发现在引证了其“原本意义”后,紧接着就出现了一系列价值判断,诸如“德意志意味着高贵与杰出”,因此“德意志男人就是[…]能干、正直且勇敢的男人。德意志式的忠诚永固。德意志式的性情是深刻而真实的性情。”进而,“以德意志的方式谈话”意味着“开放、清晰、干脆、无情地说话,不会遮遮掩掩、欲言又止。”在阿德隆(Johann Christoph Adelung)的《高地德语方言语法批判词典》(Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart)中,“德意志”词条下写着:“干脆、正直、不弄虚作假的”以及“符合传统德意志人方式的”。

《德语词典》中“德意志”词条中的相关段落

这些价值特征都出现在席勒的《阴谋与爱情》(Kabale und Liebe)第一幕的结尾部分。当费迪南·封·瓦尔特拒绝了强加于身的与君主情妇米尔福特夫人之间的婚姻时,他庄严地宣布:“为你自己佩戴上英格兰的骄傲吧!然而我是一个德意志青年,我拒绝你!”他拒绝这段婚姻并非因为她是英国人而他是德国人,两人之间的隔阂并非国籍。恰恰相反,米尔福特夫人作为不列颠人,作为“天底下最自由国家的自由之女”却向“异邦的罪恶”低头,以情妇的身份卷入宫廷的腐败体制中,卷入罪恶、阴谋、虚伪与谎言的世界中。要知道,不列颠本该“自豪到绝不会焚香敬拜任何异族的美德”。“您绝不可能是一个不列颠人,您的心脏跳动地比伟大勇敢的不列颠贵族的心脏微弱得多。”换言之,当费迪南坦言自己是“德意志青年”时,他并非出自民族自负才拒绝米尔福特夫人,他之所以拒绝她是出于与之相联的价值观,也就是说,作为一个干脆、正派、纯粹、率直、拒绝任何虚伪的“有荣誉感的男人”,他必须这么做。

另一位与瓦格纳的观点相似(并与瓦格纳私交深厚)的是自由主义记者和政治家尤里乌斯·弗勒贝尔(Julius Fröbel),他早在瓦格纳发表《何谓德意志》(Was ist deutsch?)一文七年前,针对有人夸张使用 “德意志”一词的现象论述道:“哪个国家会像德国一样,把这个形容词挂在嘴边来说明自己的性格?‘德意志式的力量’、‘德意志式的忠诚’、‘德意志式的爱’、‘德意志式的严谨’、‘德意志歌曲’、‘德国葡萄酒’、‘德意志式的深刻’、‘德意志式的严密’、‘德意志式的勤劳’、‘德国女人’、‘德国少女’、‘德国男人’;除了德国之外,还有哪个国家会大规模运用此类表达?[…] 德国人特别要求自己应该是‘德意志式’的,频繁而随意,就好像他可以随意发怒一般。[…] 某种程度上,德意志精神便如同某人站在镜前孤芳自赏,他已然几百次打量自己,已然确信自己完美,却还有某种隐秘的疑惑一再驱动他,而造成这种虚荣心的内在秘密正是这种疑惑。难道这一切不正是一个自疑病患者的自我折磨吗,他缺乏行动,但除了行动又没有什么可以帮助他。”

与弗勒贝尔不同,瓦格纳显然并不想把臆想出来的德意志特性当作“完全出于假想的特质”进行贬低,“即便在人们援引这些特质时常常滥用”。他研究的兴趣在于“这些德意志特征在历史进程中的意义”。这无疑是一条正确的道路。瓦格纳恰如其分地借用了 “德意志”一词在彼时代的词源学研究成果,即如雅各布·格林所证明:“‘diutisk’或‘deutsch’的含义,通俗讲就是‘本土的,本国的’,与之相应,它很早就与‘罗曼国家的’构成一组对立概念;同时它也可以表示盖尔-凯尔特种族中所特有的日耳曼种族。”

在晚年的随笔《我们要怀希望吗?》(Wollen wir hoffen?,1879)中,瓦格纳注意到一个奇特之处:马丁·路德在翻译保罗书信《哥林多前书》14章11节时,将希腊词“barbaros”译为“我们所不理解的语言”,这不无道理,因为“barbaros”本意并非“不文明的”,而是“不可理解的”。瓦格纳由此强调,该词本是个语言概念。从拉丁语到法语的各个译本都使用了“barbaros”相对应的外来词,只有路德用“非德语的”来转述该词的意思。瓦格纳认为路德的做法完全正确。路德译本也由此与现代意义的“barbarisch”(野蛮的)拉开了距离,他的译本展现给我们一种更温和且不具攻击性的远眺外乡的特性。路德用“非德语的”来翻译“barbaros”后来被当做一种时代错误,让语言学家连连摇头,这一翻译今天已经从路德圣经中移除了。

“德意志”一词系出日耳曼语的“thioda”(国家、民族)及其相应的形容词形式“thiodisk”、“diutshiu”。正如瓦格纳所言,这是一个语言的概念。换言之,它是对中欧日耳曼语支语言的称呼,与比邻的罗曼民族语言、尤其与拉丁语相对立。从查理大帝开始,人们就把“德语” (theodisca lingua),即本民族的、后来德语区使用的民族语言,与拉丁语区分开来。这片共同使用德语语言的地区,也就是欧洲中部的德语区,最初被称为复数的“德意志诸邦国”(diutschiu lant),直到15世纪才逐渐形成今天我们所称的“德国”(Deutschland)。瓦格纳在《何谓德意志》中也提到这点。瓦格纳还特别追溯到了费希特在《对德意志民族的演讲》(Reden an die deutsche Nation)中发展出的理论。费希特认为,德国的称谓是对在莱茵河东岸居住的族群的一个“集体称谓”,这些族群与移出的哥特人、汪达尔人、伦巴德人等不同,他们留守在自己“最原初的位置”,继续使用他们“最原初的母语”,而在外乡扎根的诸日耳曼种族则放弃了自己的母语。

从11世纪末开始,德国人便是一个由语言而非通过政治来定义的“民族”。民族(国家)一词来源自拉丁语“natio”,表示某人某物源自或出生的根源,在中世纪用来指涉共同的出身和语言以及由此构建的共同体,此时还未形成18世纪或法国大革命意义上具有主权的政治共同体。歌德和席勒的《赠辞》(Xenien)中谈到德国人的时候称:“你们希望,把自己构建成国家,德国人,这是徒劳。”在此,德意志的是指德国人尚未建立的现代“国家民族”(Staatsnation)。然而在欧洲中世纪作为语言共同体的意义上,德意志却早就是一个“(自然)国家”(Nation)了。“德意志民族”的概念源自15世纪宗教会议时代的语言习惯,它最初基于“lingua”与“natio”两词的同一性。“德意志民族神圣罗马帝国”与之同出一辙:它描述拥有德语“舌头”的罗马帝国。而“舌头”(Zunge)一词则至15世纪初才逐渐被外来词“民族、国家”(nation)所排挤,但却并未丧失其源自日常语言的含义。

“德意志的”与大多数国家语言中的形容词诸如“英国的”、“法国的”、“意大利的”等不同。后者首先指涉盎格鲁人、法兰克人以及印度日耳曼人等种族,然而才指涉这些种族使用的语言。而形容词“德意志的”却原本并非对种族或民族的称谓,也非对民族、疆土或作为政治体的国家在民族学意义上的称谓,它首先是一个关于语言的称谓——恰与上述其他国家的形容词的形成过程相反。这点对于瓦格纳至关重要。进而,瓦格纳还指出,“德意志的”(deutsch)与“阐明”(deuten)之间存在语源学关联。也就是说,“德意志的”原本表示“大众能够明白的”,对此他写道:“‘德意志的’(deutsch)在动词‘阐明’(deuten)中重新找回自己:‘德意志的’就是‘清晰明了的’,继而引出熟悉的、人们所习惯的、继承于父辈的[…]”即如该自我称谓所表达的含义一样,德国人最初是一个语言的共同体。值得注意的是,这一称谓却根本没有为邻国所持续采用。英国人或希腊人曾经并依然称德国人为日耳曼人,而法国人和西班牙人则因其中一个种族而称他们为阿雷曼人。

瓦格纳接着论述道,原本非政治的“德意志的”一词,在德国的实际政治环境中,尤其在“德意志民族神圣罗马帝国”的衰落与终结中,其政治意义反而愈加膨胀。某种程度上来,“现实”中所缺少的东西,被从对德意志帝国“尚存的光辉记忆”中投射到了“词语”中。“没有哪个伟大的文化民族能像德国那样”通过强调“德意志的”这一价值概念来“扩大其想象的声誉”。这个想象“建立在源自过去的想象”。瓦格纳继续写道:“以某种特殊方式,我们恰好从历史记忆中,在彼历史时期中邂逅了‘德意志’这一称谓的荣耀。”事实上,在“德意志民族神圣罗马帝国”中,“德意志的”总是从属于“罗马的”。然而当德国人走出其从属地位并凌驾于非德意志民族的时刻起,服从就急转为压迫。“原德国人既在异乡感到不适,就会作为永远的异乡人去压制异乡民族。异乎寻常的是,我们直到今日(1865年)仍处于这个过程,德国人在意大利和斯拉夫国家被视为压迫者和异乡人而遭到仇恨。”——而这些德国人在那些国家——正如同在阿尔萨斯——虽处于劣势,却习惯压制别人。

在此,人们或已想到丘吉尔著名说法:德国人要么横在颈上,要么窝在脚边(德国人要么胁迫他人,要么被他人胁迫);抑会想到英国首相撒切尔夫人在1990年德国统一前的评论:德国“永远以无法预料的方式,在侵略他人与自我怀疑之间摇摆不定”,故而自1871年统一以来,便一向是欧洲政治中的一个不安定因素(撒切尔因此和法国总统密特朗一样,反对德国统一,他们都担心,德国会如同德意志帝国时期那样,在长期分裂过后扰乱的欧洲秩序)。

倘若如瓦格纳所说,“德意志的”原本不过是一个非政治性的概念,并只有在当德国政治力量江河日下时才怀旧式地被政治化了,那么它就在非政治坏境中发展出多重意义的变体,通过不同变体,它才能重归本义。“随着外部政治势力的没落,或曰随着罗马帝国重要性的降低,即我们今日所痛惜的德意志辉煌的没落(瓦格纳认为这毫无道理),德意志性反而开始真正发展。”瓦格纳同时指出一个奇怪的事实,即德意志文化直到彼时才获得世界意义,因其在三十年战争遭受毁灭性破坏之后,“德意志民族”几乎被彻底消灭。“德国诗歌、德国音乐、德国哲学如今受到世界所有国家高度重视”,而德国人却并不愿意满足于“德意志精神”的世界意义:“在追求‘德意志辉煌’的过程中,德国人通常只梦想重建类似罗马帝国的帝国而别无他想,因此即便性情温和的德国人都情不自禁产生充当统治者的欲望和征服他国的渴望;他全然忘了,罗马的国家思想对德意志民族的成长曾产生过何等负面的影响。”瓦格纳所代表的是某种绝对非政治的“德意志”观点,其中包括自由和超民族性,也包括将外族文化与本族文化融合的能力。从音乐的角度来看即是如此——德国音乐之所以享有的国际声誉,正因为它吸收并杂糅了其他民族音乐文化的形式元素,尤其是意大利和法国的音乐文化。“德意志精神”不仅吸收了古代文化,而且在“纯粹人性的”精神中复苏了(宗教改革以来的)基督教;对于瓦格纳来说,德国音乐最伟大的贡献在于将“美好的与高贵的”之类的自我规定(亦即由康德首次明确提出的艺术的无目的性)提升为最高标准。

至此,我们已经能够理解瓦格纳在《德国艺术与德国政治》(Deutsche Kunst und Deutsche Politik,1867/68)一文中那句名言的意思:“‘德意志’就是[…]:因事情本身之故,因对之所怀的乐趣而做事。”可见,这就是针对被瓦格纳称为“非德意志的”“有用性”。“德意志的美德”就是因某件事情本身之故而行动,这恰好与“自康德以来的最高审美标准相符合,即只有无目的性的才是美的[…]”。瓦格纳的这种定义方式其实并非首创。此前,弗里德里希·施莱格尔(Friedrich Schlegel)在刊载于《雅典娜神殿》上的《观念》(Ideen)一文中也表达了相同的观点:“将艺术与科学仅仅作为艺术与科学本身而膜拜,这是唯有德国人才拥有的国家特性”。卡尔·马利亚·封·韦伯(Carl Maria von Weber)在评价路德维希·海尔维格(Ludwig Hellwig)的歌剧《矿工》(Die Bergknappen)时总结道:“德意志艺术家尤其具备一种默默地为了事情本身之故而去行动的特质。”韦伯的这一言论已非常接近瓦格纳对德意志的定义了。

《德国艺术与德国政治》

阿多诺也对“何谓德意志”的问题作出回答。他对上文所引瓦格纳的名言进行了多种批判,如认为它是“集体自恋主义”与“帝国主义优势”的畸形产物,但却对其真正核心进行了辩护:与“较为先进的资本主义国家”不同,德国把“精神创作”“视为是关乎自身的、不是仅为他人或他者而存在的从西,它并非可交换物”,“倘若缺乏‘为事情本身’这一核心,便难以产生伟大的德国哲学和伟大的德国音乐。”尽管明知瓦格纳之“为事情本身”的精神在德国历史上投下了不少阴影,阿多诺还是坦言,自己结束流亡回到德国正是为回归“仅为事情本身而做”,即瓦格纳为德国身份所下的定义,虽然它不无争议。

上述瓦格纳对德意志的看法,还可结合18世纪下半叶发展出的德意志文化民族观念来考察。在德意志文化民族的观念中,起主导作用的仍然是以往“民族(国家)”与语言相联系的观点。谈到文化民族(Kulturnation)与国家民族(Staatsnation)之间的区别,不妨首先看一下弗里德里希·迈内克(Friedrich Meinecke)在《世界公民国度与民族国家》(Weltbürgertum und Nationalstaat)一书中对两者的定义,迈内克将“文化民族”与“主要基于[…]共同经历的文化产业”相联系,又把“国家民族”与“主要基于共同的政治历史和宪法的联合力量”相联系。迈内克认为自18世纪起,“民族”(Nation)便既是种族与语言的合一体(“文化共同体”),又是帝国成员的总体(“国家共同体”)。

关于“文化民族”最著名的表述出现在歌德与席勒的《赠辞》,其中有两首双行体挽歌《德意志帝国》(Das deutsche Reich)和《德意志民族性格》(Deutscher Nationalcharakter),其中一处写道:“德国?可是它在哪里?我不知何处能找到这个国家。/ 学问开始之地,正是政治终结之处。”另一处写道:“你们希望,将自己构建成国家,德国人,这是徒劳。/但你们可以,因此更自由地发展为人。”在这两段讽刺诗中,知性的德国与政治的德国不仅不相一致,而且甚至完全分裂。德国人不可能在政治意义上形成一个“民族”,他们拥有一个更普遍的人类使命。就此观点,即认为德意志并非一个拥有明确边界的民族,而是一种超民族、世界主义、纯人性的实体,路德维希·伯尔纳(Ludwig Börne)曾这样表述:“不列颠人只是不列颠人,西班牙人只是西班牙人,法国人只是法国人;而德国人只是人。”颇具典型意义的是,伯尔纳是作为一名犹太人而如此坦言的。他是19世纪及20世纪初有教养的犹太市民的一员,他们因具备这种超“民族”的纯粹的德国性-人性身份,而坚信自己能够成为德国人。而对自身身份的这种信念,可以很好地解释,整个19世纪和20世纪初,犹太人为何对德意志文化有如此强烈的认同感。

托马斯·曼(一如尼采)认为,犹太人代表了某种与“历史上一切较为高尚的德意志性”难解难分的“人道和普世性元素”。如果没有这种元素,“德意志性就不再是德意志性”,就会成了“对世界无用的游手好闲”。新康德主义者和犹太学的重要代表人物赫尔曼·科恩(Hermann Cohen)在其《德意志性与犹太性》(Deutschtum und Judentum,1915)一文中甚至提出:对于世界各地的犹太人来说,德国才是“他们心灵的祖国”。科恩认为,“德意志性与犹太性之间的内在共同点”源于两者共同的普世性取向。后来的世界犹太大会主席纳赫姆·古德曼(Nachum Goldmann)在其名为《关于犹太性的世界文化意义和任务》(Von der weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums,1916)的小册子中,也发表过类似的观点。古德曼认为,与所有其他民族思想相反,德意志的民族思想由超民族的“人类观念”决定,这是18世纪“人道主义-世界主义文化”的遗产。“所有其他的欧洲民族观则都把民族理解为最终目的,作为‘事情本身’”,而德意志的民族观念却与人类观相符。“只有在先知犹太教的民族思想中,我才能找到可以与德意志的伦理-人类民族观进行类比的东西。”后来,卡勒在《各民族中的以色列》(Israel unter den Völkern,1936)一书中,在第三帝国的背景下再次阐述了类似观点:犹太性和德意志性之间有“一种炽烈的彼此追求,一种如此深刻的与自己的相遇,这在犹太人与其他民族的关系中从未出现”。例如与对待罗曼民族不同,犹太人对待德国人犹如“情人”。“而德国人与犹太人之间的那种仇恨,也只可能出现在彼此深爱的存在之间。”当然,只有在历史上极罕见的幸运时刻或例外现象中,这种爱才表现为相互的爱,大部分情况下则是犹太人爱德国人,却得不到回应。最后奥斯维辛以残酷的方式彻底打碎并终结了犹太人与德国人之间单方面的“爱情故事”。

如上所示,所谓“德意志的”曾一度是超政治的、纯精神的、人道主义-世界主义的观念。从这种观念中产生了“世界文学”的概念。歌德在其人生的最后几年提出了这一概念。“民族文学现在不会再有太多意义,世界文学的时代即将到来,每个人都必须为此做出贡献,加速这一时代的到来。”歌德在1827年1月31日与艾克曼的谈话中如是说。歌德认为,德国能够、也必须在此成为先驱者,因为德国人虽然“没有民族观”,但却因此而具有“世界观”。在这一点上,他完全赞同早期浪漫派(在迫于拿破仑外族侵入转向民族主义之前),而早期浪漫派也的确通过他们丰富的翻译实践了“世界文学”。早在1825年,奥古斯特·威廉·施莱格尔(August Wilhelm Schlegel)便在《脱离欧洲意义的德国文学》(Abriß von den europäischen Verhältnissen der deutschen Literatur)一文中(与晚期浪漫派的民族主义形成鲜明反差)写道:“请允许我出此断言,我们是欧洲文化中的世界主义者。”这一论断其实可以追溯到1800年年前的早期浪漫派,诺瓦利斯在1797年11月30日致奥古斯特·施莱格尔的信中曾这样写道:“德意志性就是把世界主义与最有力的个人主义糅合在一起。”对此,迈内克认为,早期浪漫派与魏玛古典派都具有此类“对德意志民族受到普世思想召唤的确信,他们确信自己就是原本的人类民族”,洪堡和席勒便是秉持这种观点。总之,现代民族观直至18世纪末才在德国发展起来,它与世界主义有非常紧密的联系。据此,民族首先是一种文化现象,而非政治现象。

歌德在1820年6月14日致约翰·兰贝特·贝希勒尔(Johann Lambert Bächler)的信中,称德国人所特有的“德意志使命”就是“把自己提升为全体世界公民的代表”,其原因正在于,德国人没有结合成国家民族的统一体。歌德此言的间接所指乃神圣罗马帝国解散后逐渐恶化的民族沙文主义倾向(1806年普鲁士屈辱地败给了拿破仑,随后的外族统治极大打击了德国人自信)。这让歌德万分恐惧,他自己早年对拿破仑的钦佩尤为加深了这种恐惧,这种钦佩感甚至激怒了他。事实上当时有不少人,长期沉溺于幻想拿破仑不会摧毁德国,认为他不过会为欧洲-世界主义框架中的重新统一提供保护伞,歌德不过是其中一员。

托马斯·曼因此在《德国与德国人》(Deutschland und die Deutschen,1945)中称,歌德与“德国解放战争”之间存在一种 “完美的冷酷”关系,它会“激怒所有爱国者”。而歌德的态度“不仅出于对享有特权的贵族、皇帝的忠诚,而且也因为他厌恶拿破仑战争中野蛮的、民族的因素。这是歌德这位拥护广大度的伟人的寂寞。令人苦闷的是,在歌德时代,在被爱国和自由情绪所激荡的德国,人们对超民族性、世界德意志性、世界文学,都不再抱任何同感。”歌德不得不接受“属于某个民族的命运”,而这个民族又不断把“自由观念”转向“野蛮”,为此才可以向欧洲及其超民族的文化价值发起进攻,向世界文明发起进攻。

歌德目睹了同时代人如何在德国解放战争之前、之中和之后沉迷于反拿破仑的民族主义,如何最后开始欢庆拿破仑的失败,越是如此,就越使他坚定地走上精神的逃亡之路。他越过民族界限,越过被战争摧毁的、日益陷入各种民族主义中的欧洲;他踏上希吉拉之旅,在精神上逃往东方,为了“在纯粹的东方/享用祖先的空气”——《西东合集》(West-östlicher Divan)正诞生于拿破仑失败之后,体现了歌德面对早期民族主义所采取的世界文学性对策。其世界文学思想核心,是不同国家的作家之间应当相互影响、相互作用。国家之间的分裂趋势破坏了这种交流,歌德试图通过与自己所喜爱的东方诗人——尤其与哈菲茨之间存在的——某种潜在的诗性交流进行补偿。

歌德努力通过世界主义的文化观,通过伦理价值去抵制各种形式的沙文主义。他在1830年3月14日对艾克曼说,“民族仇恨”在“文化的最低层面”发生得“最为剧烈”。“若想消灭民族仇恨”,就必须把人们提升到一个新的层面,“人们超越了民族差异,能够体会到邻族的快乐与痛苦,就仿佛身临其境。这样的文化层面符合我的天性,我在六十岁之前就坚信这一点了。”在1817年6月7日致巴托尔特·格奥格·尼布尔(Barthold Georg Niebuhr)的信中,歌德说,如果他退避到自身,并企图与其他国家划清界限,则意味着对德意志的自我扬弃。这其中已经包含了后来尼采和托马斯·曼的观点。歌德告诫人们要谨防一种“会消灭德国人”的“怪念头”,它会让德国人退避到自身。他从来都认为,“那些在异乡建立起自己的祖国,用异乡的情态、事物和习俗中优秀的东西构建自己的人”,“具有极高价值”。

在19世纪和20世纪,那些批判升级的民族主义的人,不断地回忆起歌德时代的世界主义。它本是德意志的原本属性,是具有包容性的概念,与德意志的排他性形成巨大反差。另一方面,在19世纪和20世纪,“德意志”越来越带有隔离的倾向,它越来越要求与领过(尤其是法国)划清界限。托马斯·曼将其描绘为:“的确存在某种夸张的、无知的民族主义,挥舞着爱国旗帜和强有力的手臂,其对高尚的德意志性的了解程度就如公牛了解鲁特琴曲一般。”

在威廉统治下的德意志国中,对传统的德意志世界主义的反对,翻转为好战的民族主义。对此最为犀利的论战者非尼采莫属。在《人性的,太人性的》(Menschliches, Allzumenschliches,1878)第一部分第475条“欧洲人与民族的消灭”中,尼采表示,“民族的消灭”正处于不可抗拒的进程,其终结处将有新的后民族的人类模式,即“欧洲人类”。然而尼采相信,由于德国拥有世界公民的传统,所以在这一过程中可以担任“民族间的译者和中介”的重要角色。同一著作第二部分323条的标题为“好的德意志意味着去德意志”,“如果一个民族进步、成长,那么每次都会伴随一根曾经赋予他民族声望的腰带的断裂。”“何谓德意志”永远会延伸为“此时此刻何谓德意志”。

19世纪下半叶博大精深的德意志现象学,其发起者是德国精神生活圈子以外的伯古米尔·戈尔茨(Bogumil Glotz)。1801年,戈尔茨出生在当时普鲁士统治下的华沙,父亲一名司法部公务员。他周游世界,擅长讽刺幽默,性格古怪。其他对德意志现象学做出重要贡献的人物,要么是处于德意志文化圈边缘,要么是犹太移民作家,如艾里希·卡勒或诺博特·伊里亚斯。这并非偶然。苦难的经历一定在某种程度上赋予了他们从外部观察德意志性的目光。

伯古米尔·戈尔茨

戈尔茨的主要著作是《论德国天才的历史与特性:一项民族志研究》(Zur Geschichte und Charakteristik des deutschen Genius. Eine ethnographische Studie,1864)。在著作中,戈尔茨主要选择了 “德意志民族性格”中的民族和民族主义视角,此外还明确指出了“德意志天才”的世界公民传统。托马斯·曼深受吸引,在《不问政治者的思考》(Betrachtungen eines Unpolitischen)中把戈尔茨与尼采及其“对德国民族主义化的反抗”进行比较。曼引用了戈尔茨著作中大段的相关论述。

戈尔茨说道,“德意志的世界公民性和普世性”往往被指责为“没有个性”或“缺少民族性”,亦即德意志缺少界限分明的民族独特性,德国人似乎就是“没有个性的人”。托马斯·曼引用了戈尔茨并用黑体字标出:“德意志民族无法拥有其他民族所拥有的个性,因为通过文学和理性教育,德意志民族已被普遍化、精炼化为一个世界民族。在这个世界民族中,整个人类都承认其教导者和培养者。[…] 这就是我们的天才,我们的民族统一,民族论和使命。这与法国人、英国人称之为民族性的东西或幽灵并不对等。我们现在是而且将来依旧会是具有世界公民性、世界历史性的民族,地球上其他各民族和种族都会在这个民族中找到根与枝。”

如果联系到此后的德国历史,这段话会令人感到尴尬。“具有世界公民性的民族”或超越一切民族局限性的民族,都十分动听。然而世界公民性在此并不意味着,德国人把自己与其他民族等量齐观,与之并驾齐驱,而是认为自己占有优势,认为自己应该作为精神领袖走在前面。世界主义转化为了优越的思想。这一危险从一开始就隐藏在德意志的世界公民性中——对于这点,无人比托马斯·曼认识得更为透彻,他在晚年的随笔和《浮士德博士》(Doktor Faustus)中都提出同样的疑问,即为什么德国人总是“让自己一切的善偏移为恶”,即便是他们最善的地方,也就是他们“原初的普世主义和世界主义”。德国人后来正是以此为出发点去索要“欧洲霸权,甚至统治世界”,“进而发展成不折不扣的自我逆转,成为最狂妄骄横、最具威胁性的民族主义和帝国主义者。”

最后请允许我把目光投到当下。我们由尼采得知,“何谓德意志”这个问题必然要扩展为“此时此刻何谓德意志”。欧洲和德国的难民潮引发了很多德国人的身份认同危机,尤其是前东德的人,他们在东西德统一后才首次问心无愧地坦白自己的“德国人身份”。然而成长于完全不同的宗教和文化背景的难民,该如何融入某个身份模式呢?民族身份的观念是否会随不断强化的“移民背景”失去意义和正统性?

德国籍伊朗作家纳维德·凯尔马尼(Navid Kermani)在自称是“爱国演讲”的《让我们忘记德国》(Vergeßt Deutschland,2012)中试图对这一问题进行回答。虽然出现在副标题中的“爱国”一词显然是带有讽刺意味的,并且从头到底都作贬义用。作家基本上对“忘记德国”并无兴趣,他只是想提醒读者记起德国的精神根源,即启蒙运动时期、魏玛古典主义时期和早期浪漫主义时期的世界主义精神。

凯尔马尼的精神偶像是莱辛。他盛赞莱辛的独幕剧《菲洛塔斯》(Philotas)。凯尔马尼认为这部作品彻底证明了“对祖国之爱”的不合理性。作家将自己的观点隐藏在莱辛的自白之下:“一个热忱的爱国者的赞美之词是我最不会贪求的东西,因为爱国者就是要教导我去遗忘我应该是个世界公民。”凯尔马尼认为,德国文学最擅长“尖锐并彻底”地进行“民族自我批判”,甚至到了“拒绝自我”的程度。除莱辛之外,他还大量援引歌德,例如歌德1808年12月14日对封·缪勒说的话(这段引文对托马斯·曼也同样至关重要)。歌德认为,德国人应该像犹太人那样被分散到世界各地,只有这样,他们身上潜在的美好才能“发展为各民族的福祉”。凯尔马尼认为自己属于那个拥有“18世纪末和19世纪所有伟大德语诗人和哲学家”的超验的德国。他坦言,虽然他父母的祖国是伊朗,但“德国,还有德国,他才是我自己的国度,才是我根本的文化。”

这位作家受过高等教育,完全在德国参加社会活动,并且完美掌握了德语。他感受到自己与德语作家之间的联系,而这些作家也曾深受伊朗诗歌的启发,如歌德、吕克特、普拉腾。凯尔马尼发现自己与这些先辈是站在联结不同文化与宗教的同一座桥梁上的他非常清楚地表达了外来移民所面临的一个基本问题:在今天,民族身份的观念更加关注的是同一文化的同质性和排他性,而非融合异族的包容性。这样民族身份就比过去更为严重地失去了正当性,因为从歌德到尼采再到托马斯·曼,民族身份一直都是“德意志性存在”观念的一个组成部分,带有自我超越的标签。

就“德意志性存在”,出生在土耳其的作家希诺察克(Zafer Şenocak)曾在2011年进行了一项研究,其结果很有说服力。希诺察克的父母分别是出版商和教师,他在八岁那年就随父母移民到德国的巴伐利亚南部。当他不仅能为了与人交流而掌握德语这门对他来说本是外语的语言,而且也能内化这门语言中的所有感性和情感层面时,这位移民作家才觉得自己找到了家乡,获得了安全感。希诺察克成了一名成功的德语诗人与散文家,他的作品被翻译成多种外语。他从未将土耳其语言文化排挤出去,由此养成了一种双语文化的身份自信与身份感。双语对于他来说绝非语言的混乱,语言成为了家与家乡,而非表达“无家可归感”的方式。语言必须能够构成某个能清晰分隔开的“对立物”,这样就能达到对等的可译性。只有这样,在新家乡才有可能找到双重身份。

在希诺察克最有意思作品中有一章的标题故意为“破碎德语”(Gebrochen Deutsch),显然为故意让人产生误解。与读者的期待不同,作家所指的并非移民所操的磕磕巴巴、破碎的德语,而是德国人“破碎”的身份。这对于有教养的移民来说是一个特别的问题。他们来到这个新家园,带有强烈的身份认同诉求。他们看到,“德国的民族意识”总是被带入“死胡同”,从而影响了德国人的历史自信。“民族感不是抽象物,它是身份的酵素,隐藏在语言和意识的后方,理性的论述也无法将之拆解。这格后方是集体性民族身份的避难所和集合处。[…] 这种民族身份时常会从‘自我’中突然冒出,然后作为不懂得反思的‘我们’而针对他人。然而围绕‘融入’问题展开的争论,其关键正在这里。”此种表述构成移民所探讨的民族感的一方面。

另一方面则是德国“在人类历史上史无前例的与自身历史的清算”,以及这种清算所导致的“德意志身份的败坏与脆弱”。“民族感承认自己的败坏,却不必放弃自我”,这究竟有无可能?无论如何,这种败坏从来都是“德意志决定性的身份认同因素”,即便战胜了德国的分裂,也无法战胜这种败坏。“如今,这种败坏如同一个伤口,无人愿意触碰它。[…]每当德国人谈到自己的身份,谈到德意志性存在时,他们便说着‘破碎德语’。”与“破碎德语”相关的是“局部记忆缺失”,或德国人的“自我遗忘”,即遗忘自身的历史,凡此其实均与移民无关。然而移民当如何融入这个国家?他们的民族身份如同“雷区”一般,使得他们每走一步,都可能会给自己带来可怕的后果。德国历史带来的罪责和灾难不能负载在移民身上,移民因此也无法参与德国人的自我标记化,无法参与到其多重的负面民族感中。因存在德国人的自我标记化,移民必然会感到自己被排除在德意志身份之外,导致他们在新家园的身份认同收到阻碍。只有某种正面的民族感才可能让他们获得身份认同感。快乐使人团结在一起,忧郁则让人孤独。

希诺察克特别指出,德意志文化的传统在德国之外的地方总是比在德国本土受到更高的重视。他认为,德国人在多方面都远离自己的历史和文化传统,他们某种意义上成了自己国度中外来移民,如两德统一后移民到西德的东德人一般。他们同来自其他国家的移民一样,也不得不遭受同样的异乡经历。可见,在本国人和移民之间始终有一条流动的界线。

然而也正是德国,因其历史、因其长期缺少民族国家建制,自18世纪起就比欧洲任何其他国家都更具融合异族的能力,更具在他者中找寻自身的能力,更具把民族身份与世界公民性糅合起来的能力。德国思想史上独一无二的、没有任何国家可与之比肩的翻译文化,德国在文化传播中的贡献,尤其是德国学术领域在东方学方面的开拓性工作,都是重要佐证。“德国人身上拥有的东方性,比之所意识到的多得多。”德意志性存在于其辉煌时代一度拥有“多声部的声响”,“联邦制的德国及其成熟的多样性,堪称21世纪国家的榜样”只要德意志能够成功地从历史汲取指向未来的教训,能够从单一文化的民族身份观中脱颖而出,便能够获得这样的信念:“人可以通过许多入口进入自己的家”。

自东西德统一以来,德国再度立于欧洲中部——这对于其传统的自我理解和身份认同至关重要。托马斯·曼在题为《作为精神生活方式的吕贝克》(Lübeck als geistige Lebensform,1926)的演讲中谈到:“中部的观念是一种德国的观念”,它的确是“一种德国的观念,德国的本质难道不就是中部、中介者、介绍者吗?而德国人不就是在宏观意义上的中间人吗?” 卡勒在《欧洲历史上的德意志性格》一书中谈到了“德意志性和欧洲互相缺失”的悲剧:德国通过自己在地理上的中间位置成为欧洲各势力间的中间人,他命中注定成为欧洲共融的驱动力。然而,与战场上的其他欧洲势力不同,德国的分裂使他无法再担任这个角色了。同时,当普鲁士将德国统一为一个强权国家时,他就不再愿意担任这个角色了。直至国家社会主义最终完全背叛了他原初的使命:“成为这个地球上合一与和解的元素,实现欧洲的观念。”

托马斯·曼在第一次世界大战期间撰写了《不问政治者的思考》,其中提到他的希望是持续的“欧洲和平”能够从一个本来就具“超越民族性的国家”比如德国发起,因为它“拥有最高尚的普世性传统、最丰厚的世界主义才能”。然而,随后而来的德国历史(法西斯的出现),一定让托马斯·曼震惊不已。历史进程中不再站立着一个“欧洲的德国”,而是一个“德国的欧洲”(1949年歌德诞辰纪念的演讲《歌德与民主》):“德国纳粹令人恐怖的野心终于将我逐出了德国。”

好在一个自命不凡的“德国的欧洲”终于成为历史。托马斯·曼在去世的当年(1955)撰写了《试论席勒》(Versuch über Schiller),这也是他最后的政治言说。曼在其中写道:在刚刚过去的历史中,“民族观念”已回到野蛮并遭到惨败。“因为有了这段历史,所有人都会为人,再也不会有任何问题,不会有任何政治、经济、精神的问题能够得以解决。”托马斯·曼彼时的言说尤其适用于今天。德国似乎尤其受到呼召,成为托马斯·曼所宣告的世界主义的统一欧洲传统的助力者。德国应当成为确保民族性与欧洲观之平衡的中间力量,而当务之急是放下优越感——因为正如托马斯·曼所言,优越感只能把最好的萌芽转变为最坏的——并在与其邻国以及与世界共同体平等的基础上,带给欧洲世界主义伦理。

就“何谓德意志”的问题,瑙姆堡大教堂(Namburger Dom)中乌塔·封·巴伦施泰特(Uta von Ballenstedt)的雕塑,可谓最好的象征。“德意志的本质不可言说,无法定义,不能用语言表述,它只能通过声音传达,通过图像展示。”赫尔曼·巴尔(Hermann Bahr)在1923年10月12日的日记中如此评价。雕像那谜一般投向远方的超验目光,代表了“无法定义之物”,根据尼采的暗示,这正是“何谓德意志”问题的答案:她永远在超越自己。自我超越当作为德意志最美好的特性进入该概念的定义。这样,各个时代对它的滥用也将会不复存在。

瑙姆堡大教堂中乌塔·封·巴伦施泰特的雕塑

Dieter Borchmeyer,著名德语语言文学家,海德堡大学荣休教授,巴伐利亚艺术科学院院士。2017年,Borchmeyer获得金色歌德勋章,这是总部设于魏玛的歌德协会的最高荣誉。

Borchmeyer的主要研究领域是18-20世纪的德国文学及音乐戏剧,著有几十本关于歌德、席勒、莫扎特、瓦格纳、尼采、托马斯·曼等人的专著。Borchmeyer的近年来最重要的的作品是2017年出版的《什么是德意志?》和2022年出版的千页著作《托马斯·曼,作品与时代》。2024年,Borchmeyer应邀在中国、日本、韩国8所高校进行系列讲座及对谈。

姜林静,复旦大学德语语言文学系副教授、海德堡大学德语文学博士,普林斯顿神学院访问学者。主要研究方向为德语文学中的政治神学、德奥古典音乐与文学之间的交互关系、19-20世纪德语诗歌。出版中文学术专著《“政治神学”抑或“神学政治”——作为文学批评家的卡尔·施米特》和《德语“音乐诗歌”的艺术》,中文评论集《沙仑的玫瑰——英法德三语文学和绘画中的经典意象》(合著)等。近年来亦出版译著多种,包括卡尔·施米特的《哈姆雷特还是赫库芭》、《关于权力的对话》,以及奈莉·萨克斯的诗集《沙粒与星辰》等。本文摘自由她译出的《什么是德意志音乐》,收录了2018年Borchmeyer在中国讲学的内容,2020年由商务印书馆出版。