(一)共同体起源叙事与政治身体

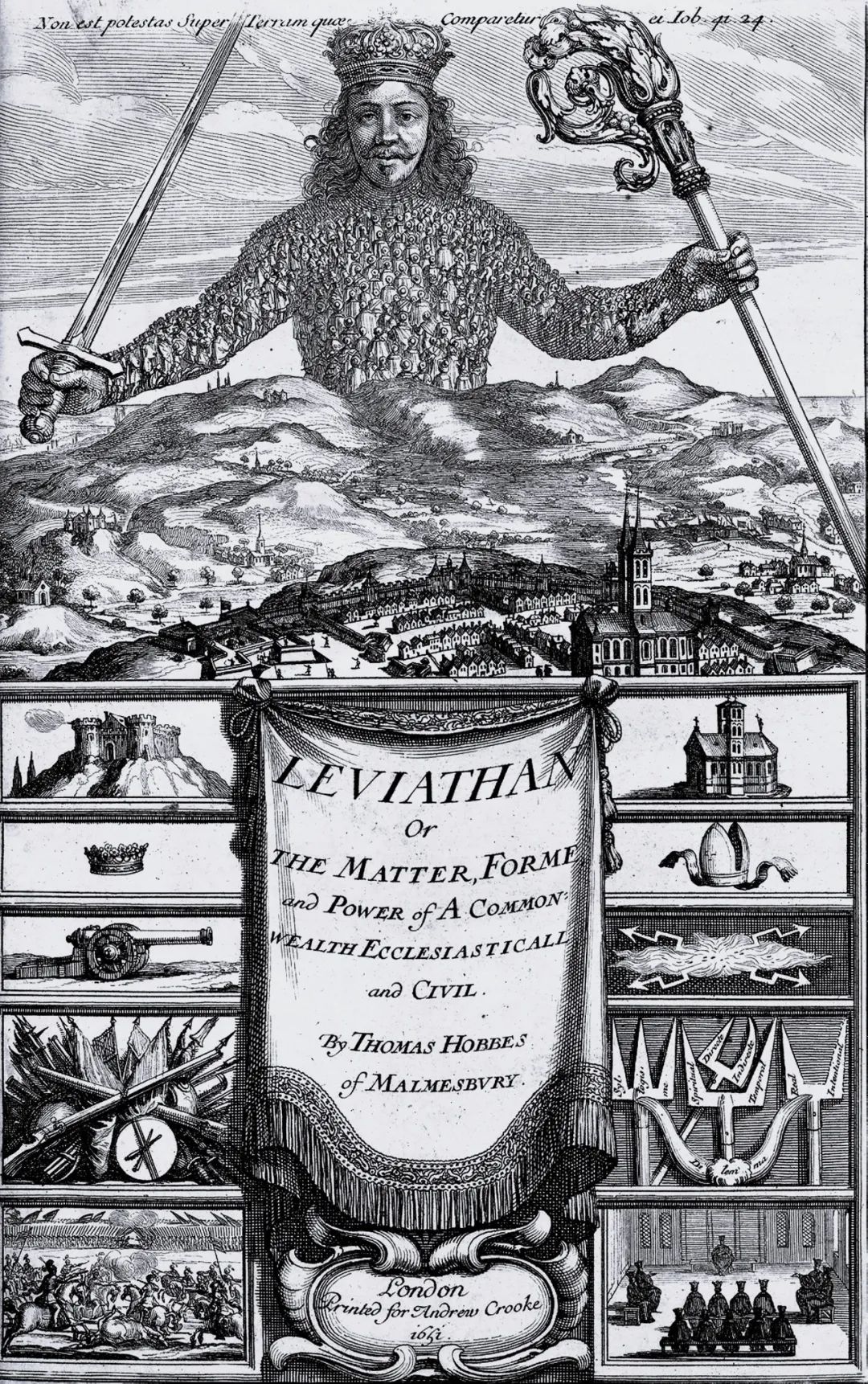

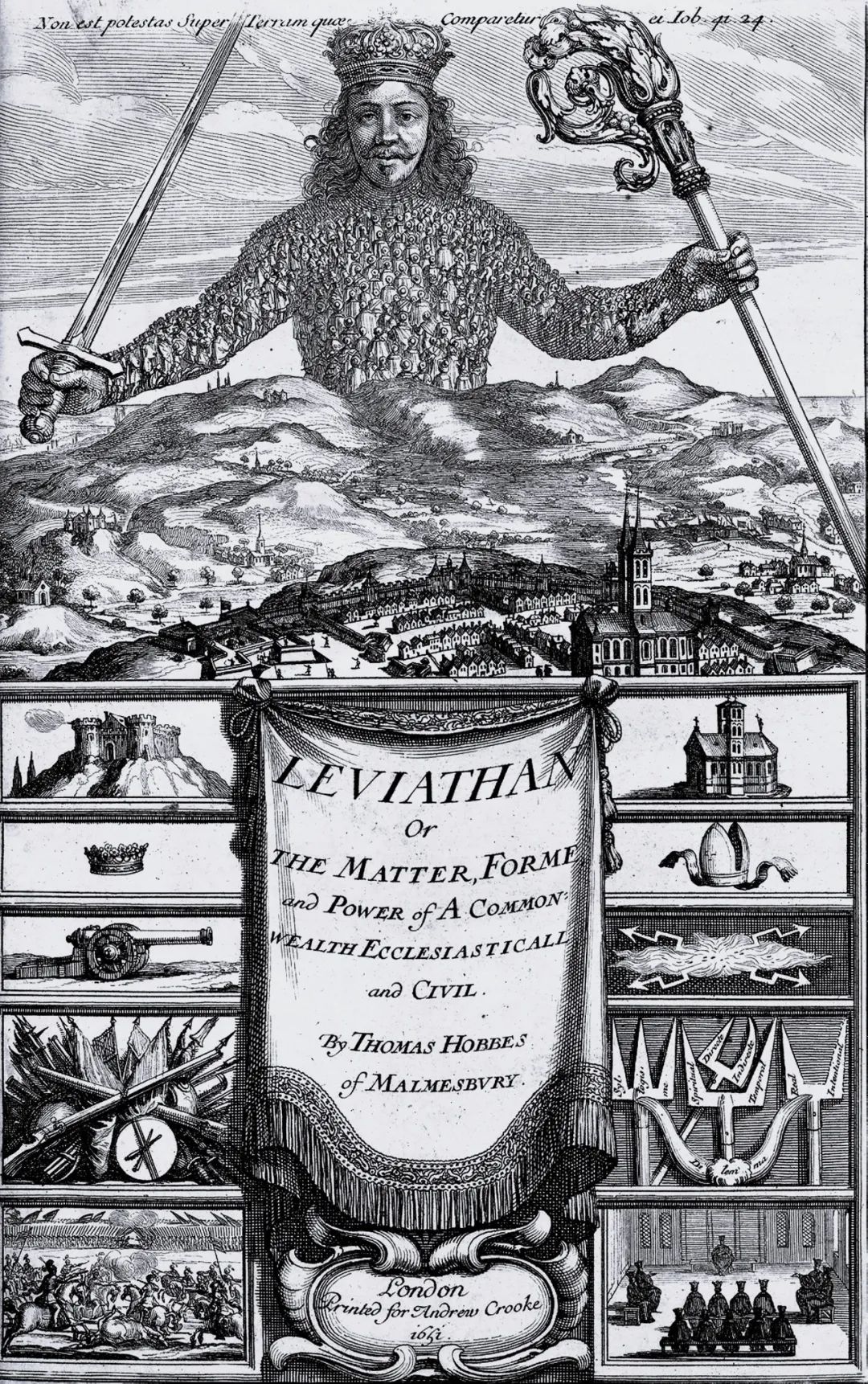

共同体(Gemeinschaft)话语总是产生于它自身的危机时刻。从思想史的角度来看,共同体无法在理论上被严格定义,它更多是对人类集体之可能性的反思,因此它总是出现在集体性亟待论证的时刻,而这个论证往往表现为对起源的叙事:在古典时代,起源总被设定为历史的开端,而起源叙事将这个开端回溯到一个具体的起源事件(Gründungsakt),在那里一切历史从中展开。现代以来,人们发现自身总是处于已经存在的历史性当中,面对的是总在逃逸的、异质的起源。这种异质性往往被设定为一个前历史的自然状态,与经历起源事件的开创之后确立的社会秩序相对照,起源的原初异质性就在叙事中得到弥补。起源叙事或是把共同体追溯到共同的自然亲缘关系,如血缘、身体,或把宗教神圣性作为共同体的精神基奠,如基督教的博爱,二者都将一种想象的、古老的起源作为一致性的符号,从而实现对共同体整体性的表征。早期近代哲学家托马斯·霍布斯就提供了这样一个起源叙事的范本。自从其著作《利维坦,或教会国家和市民国家的实质、形式和权力》(Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecciesiasticall and Civil,后文简称《利维坦》)将签订契约论述为从自然状态过渡到国家的起源事件,共同体的起源问题就进入了政治哲学的视域。正如该书副标题所揭示的,该书既是对早期近代政治秩序下君主同时作为宗教和世俗最高权力的解释,也是对国家这个共同体的一般性起源的叙事:为了建立一种能制止“人与人的战争”的共同权力,人们在自然状态的混乱无序中彼此签订契约,于是国家形成了。《利维坦》所开创的这种从无序的自然状态到有序的国家的叙事结构成为后来起源叙事的一般二元论基础,而作为起源事件的社会契约其本质是对起源这个原初场景的虚构,以便将共同体政治秩序的代表性(politische Repräsentation)直观地呈现出来,即通过人们互相签订契约的方式,将自然状态预设的自然平等权利让渡给一个公共人格(persona publica),使其作为公共意志的代表来行事。以契约的方式将大众的人格统一在一个公共人格——即主权者——之中,这在霍布斯那里就是利维坦的形象。 利维坦最早指称基督教神话中的海洋怪兽,中世纪经院哲学通常视其为世界混乱无序的隐喻,而在霍布斯那里,利维坦既延续了中世纪的隐喻,又将原本的混乱消解在自身之中。正如1651年第一版《利维坦》扉页图片所呈现的,万千大众汇聚成了利维坦的身体,横亘在国家的土地之上,代表共同体政治秩序的公共人格获得了一个具体的、肉身在场的人格。每当这个人格行事,人们就仿佛(das Als-Ob)看到自己在行事。恰恰是这个“仿佛”暴露了社会契约所描绘的政治代表性的双重原则:一方面,“仿佛”强调了公共人格作为个人在法理上的代表所具有的无差别的行事权利;另一方面,“仿佛”突出了公共人格的虚构性,它的一切看似无差别的行事权利都来自公共的展演(Performanz)。这两种人格——法律人格和展演人格——之间的张力融汇在“人格”(persona)这同一个概念中。包括霍布斯在内的早期近代政治哲学家在论述政治代表性时,一致将对公共人格的辩护回溯到古罗马时期面具戏剧(Maskenspiel)语境下的“人格”所具有的历史语义(即作为戏剧展演的角色)上。在这个意义上,霍布斯揭示了一切政治代表性的戏剧内核:作为从罗马法衍生出来的基本政治理论的“人格”,被搬上戏剧——一种广义上通过符号、仪式等表征形式公开上演的戏剧性(Theatralität)——的舞台。政治代表性就从舞台传递到每个人的日常政治生活中:每个人都确证了自己与他人的共同之处,即作为整体——国家人格(Staatsperson)——的一部分与他人相连。共同体原初的异质性就这样以戏剧性的方式被缝合,两种“人格”的交融正是一切起源叙事中君主权力的起点,而起源叙事的效力就取决于它在多大程度上表征这个戏剧内核,其关键在于让公共人格以具体肉身出场,即通过展演一个整体的政治身体(corpus politicum)表征共同体的一致性。作为西方思想中最重要的政治隐喻之一,政治身体沿袭了古罗马历史学家李维(Titus Livius)的著作《自建城以来》(Ab urbe condita)中记载的身体隐喻:罗马共和国在建立之初经历了贫民和富人之间的纷争,随即政治家梅涅乌斯(Menenius Agrippa)发表了关于身体隐喻的演说。他将罗马统治阶层的富人和普通民众的关系比作胃和身体其他器官的关系:经过其他器官向胃输送养料,整个身体才能正常运转。正如胃和身体其他器官协调工作才能维持自然身体一样,社会不同阶层只有和谐共处,社会才能正常运转。凭借这个演说,罗马的统治阶层平息了动乱并设立了法官席制度,而演说本身则被视为罗马完善政治秩序的重要起源事件。从李维到霍布斯,无论是发表演说还是签订契约,起源叙事总是将共同体的建立放到一个虚构的时刻,在那里起源本身就是一种拟制、一个叙事:由万千大众汇聚成的政治身体——利维坦这个庞然大物——横亘在国家土地之上,到了其头部,大众的面孔消失在利维坦类似自然人的脸庞中。只有当这张政治身体的脸庞变得不再透明到折射出大众的面孔,而以一张完整的面庞出现时,起源的虚构性才会被遗忘,起源叙事的效力才会发生,即通过对整体性的表征,起源的原初异质被弥合了。

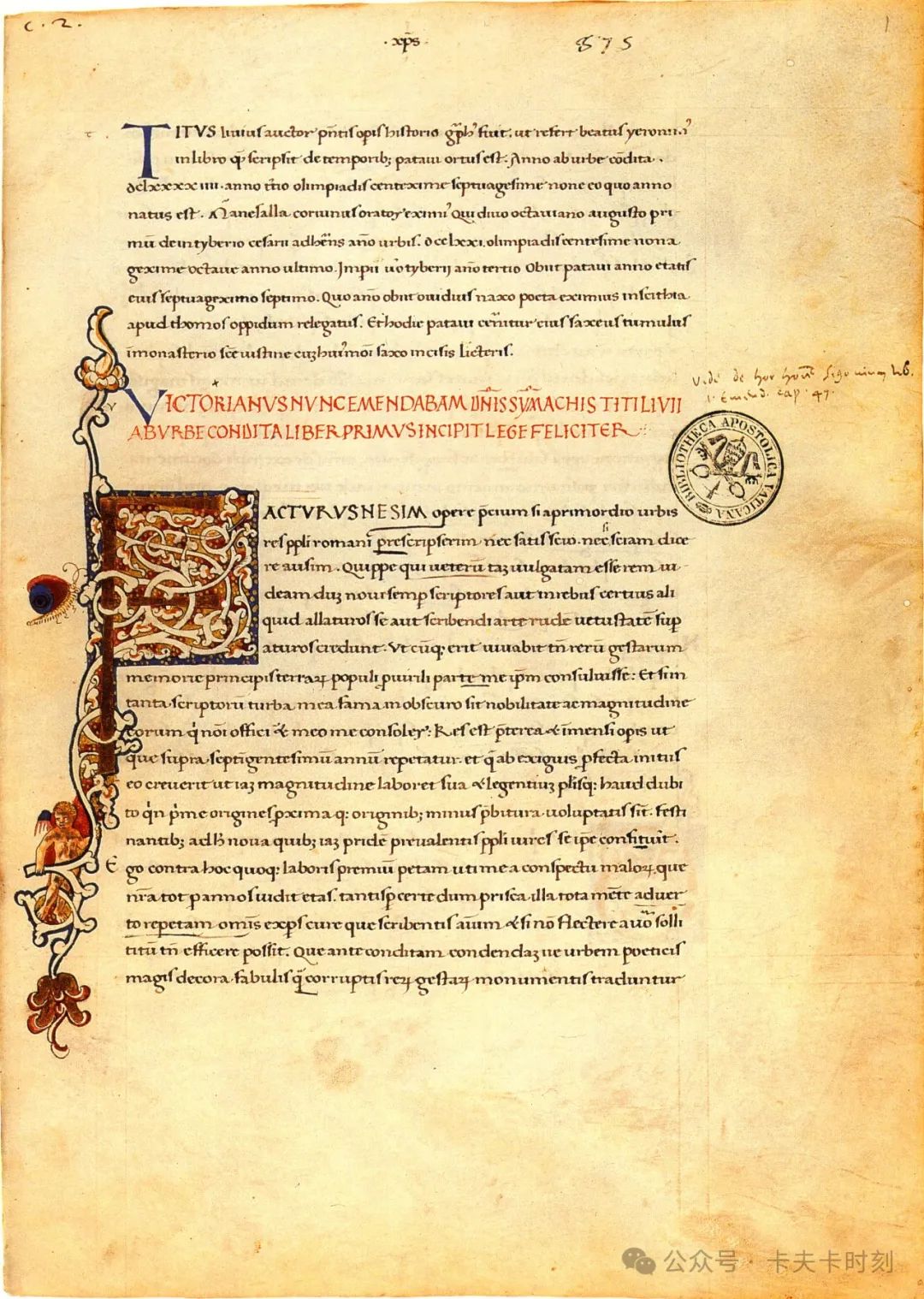

利维坦最早指称基督教神话中的海洋怪兽,中世纪经院哲学通常视其为世界混乱无序的隐喻,而在霍布斯那里,利维坦既延续了中世纪的隐喻,又将原本的混乱消解在自身之中。正如1651年第一版《利维坦》扉页图片所呈现的,万千大众汇聚成了利维坦的身体,横亘在国家的土地之上,代表共同体政治秩序的公共人格获得了一个具体的、肉身在场的人格。每当这个人格行事,人们就仿佛(das Als-Ob)看到自己在行事。恰恰是这个“仿佛”暴露了社会契约所描绘的政治代表性的双重原则:一方面,“仿佛”强调了公共人格作为个人在法理上的代表所具有的无差别的行事权利;另一方面,“仿佛”突出了公共人格的虚构性,它的一切看似无差别的行事权利都来自公共的展演(Performanz)。这两种人格——法律人格和展演人格——之间的张力融汇在“人格”(persona)这同一个概念中。包括霍布斯在内的早期近代政治哲学家在论述政治代表性时,一致将对公共人格的辩护回溯到古罗马时期面具戏剧(Maskenspiel)语境下的“人格”所具有的历史语义(即作为戏剧展演的角色)上。在这个意义上,霍布斯揭示了一切政治代表性的戏剧内核:作为从罗马法衍生出来的基本政治理论的“人格”,被搬上戏剧——一种广义上通过符号、仪式等表征形式公开上演的戏剧性(Theatralität)——的舞台。政治代表性就从舞台传递到每个人的日常政治生活中:每个人都确证了自己与他人的共同之处,即作为整体——国家人格(Staatsperson)——的一部分与他人相连。共同体原初的异质性就这样以戏剧性的方式被缝合,两种“人格”的交融正是一切起源叙事中君主权力的起点,而起源叙事的效力就取决于它在多大程度上表征这个戏剧内核,其关键在于让公共人格以具体肉身出场,即通过展演一个整体的政治身体(corpus politicum)表征共同体的一致性。作为西方思想中最重要的政治隐喻之一,政治身体沿袭了古罗马历史学家李维(Titus Livius)的著作《自建城以来》(Ab urbe condita)中记载的身体隐喻:罗马共和国在建立之初经历了贫民和富人之间的纷争,随即政治家梅涅乌斯(Menenius Agrippa)发表了关于身体隐喻的演说。他将罗马统治阶层的富人和普通民众的关系比作胃和身体其他器官的关系:经过其他器官向胃输送养料,整个身体才能正常运转。正如胃和身体其他器官协调工作才能维持自然身体一样,社会不同阶层只有和谐共处,社会才能正常运转。凭借这个演说,罗马的统治阶层平息了动乱并设立了法官席制度,而演说本身则被视为罗马完善政治秩序的重要起源事件。从李维到霍布斯,无论是发表演说还是签订契约,起源叙事总是将共同体的建立放到一个虚构的时刻,在那里起源本身就是一种拟制、一个叙事:由万千大众汇聚成的政治身体——利维坦这个庞然大物——横亘在国家土地之上,到了其头部,大众的面孔消失在利维坦类似自然人的脸庞中。只有当这张政治身体的脸庞变得不再透明到折射出大众的面孔,而以一张完整的面庞出现时,起源的虚构性才会被遗忘,起源叙事的效力才会发生,即通过对整体性的表征,起源的原初异质被弥合了。15世纪手抄本,现藏于梵蒂冈宗座图书馆

(二)卡夫卡同时代的共同体话语

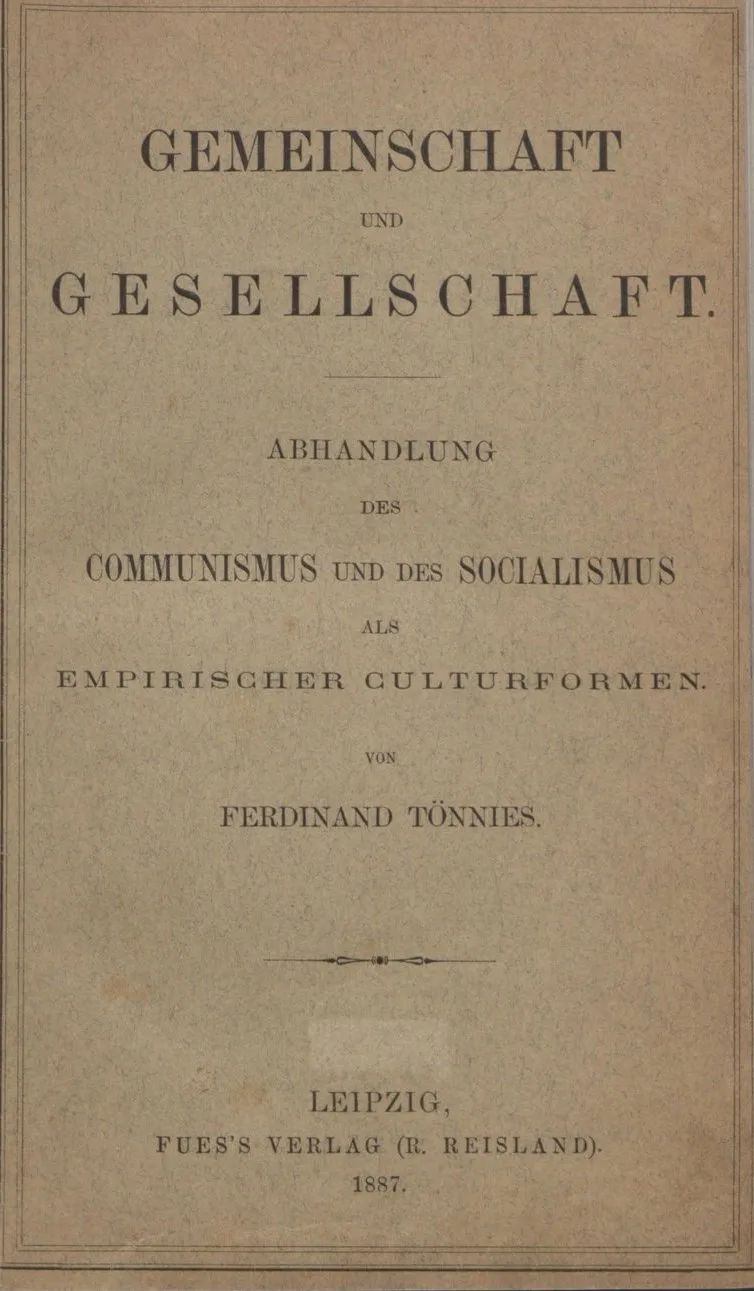

霍布斯的社会契约论揭示了共同体起源叙事的发生机制及其在近代的一般范式,而到了二十世纪初,共同体问题被打上了现代烙印,对起源的叙事也被赋予了时代色彩,这主要体现在德国社会学家费迪南·滕尼斯对霍布斯的社会学解读上。作为德国社会学的开山鼻祖,滕尼斯从霍布斯的国家起源叙事中挖掘出了其社会性意涵:集体意志整合了个体意志的多样性,形成了国家这个统一的人格,而现代社会延续了这种通过契约建立起来的人类关系。同样是人为的拟制,但滕尼斯的社会不是霍布斯式的对主权的元想象,而需被放置在现代资本主义社会的语境中来理解:社会是在个人商业交往活动基础上建立起来的集体人格,它扩展了个体作为现代人背后的经济维度(homo oeconomicus)——个体必须遵守契约对其经济、社会交往活动的制约,而社会是这些契约规则的机械集合,它保留了个体与社会的二元张力。滕尼斯进一步为这种机械的社会补充了有机的维度,即将社会论述为具有深厚道德情感的共同体,而其理论源头依然是霍布斯。通过对比霍布斯早期著作《论公民》(De cive)与后期著作《利维坦》,滕尼斯发现自然状态向国家秩序的转变动力从单纯的恐惧变成了激情,如对舒适生活和经营产业的欲望等有积极建构作用的激情,滕尼斯从这种激情中看到了通向道德的伦理力量,正是这种力量形成了共同体。至此,滕尼斯完成了其共同体理论的构建:共同体被设定为社会共同意愿的前语言表达,一种未经语言、依靠直觉和血缘连接起来的人类聚合,而社会则被描述为机械的集合。这里的社会和共同体都是非历史性的概念,是两种相互对立的理想类型。尽管如此,滕尼斯对霍布斯的解读仍然不乏历史性。在滕尼斯看来,霍布斯是对新兴资本主义社会进行社会学分析的第一人。不同于之前的欧陆神学或自然法,他对君主权力和国家主权的构想只能在现代工业社会的框架下才适用。面对当时德国普遍的政治危机,滕尼斯从霍布斯的学说入手反思国家的合法性基础,探寻重建民族伦理生活的可能,可以说,其划分共同体与社会的真正目的并不是将古代社会与现代社会、有机与机械相对立,而是追问现代社会的精神纽带究竟应以何种形态出现在个体的生活中。滕尼斯的发问并没有立刻得到回应。《共同体与社会》初版于1887年,但直到二十世纪初——在现代危机经验以科学危机、信仰危机和政治合法性危机等形式深入日常生活的时候,这部著作才真正引起学术界的重视。卡夫卡同时代的共同体话语只有在这种经验视域中才能被理解:这里的共同体被视为一个无所不包的容器,被用来描述人们随着现代社会重组——资本市场化、城市化以及社会生活领域的细化——而失去的一切,如社会整体性、传统等等。在此意义上,共同体是作为现代性问题的一部分、作为在现代已经“失落的共同体”(die verlorene Gemeinschaft)出现在思想史话语中的,而社会则是共同体在现代堕落的产物。作为现代社会的对立面,共同体只是一个逻辑设定,用以表达现代人精神纽带的缺失这一集体危机经验。在这个过程中,一种想象的、古老的起源作为一致性的符号被提出,用来表征一种与现代分散生活相抗衡的共同体。在这些话语中,共同体往往以不同的术语出现,例如(教)区(Gemeinde)、团体(Sozietät)和联合会(Assoziation)等,以至于它只能停留在一个模糊的、缺少严格界定的概念范围内,它既是无所不包的容器,同时又是这些术语争抢的空间,于是这个空间里形成了复杂的话语光谱,几乎涵盖了从无政府主义到保守主义的全部内容。尽管卡夫卡的作品中很少出现共同体概念,但他在宗教、文化、民族、政治等问题上左右为难的态度始终指向他对共同体问题的反思。对于卡夫卡而言,共同体与其说是被争抢的空间,毋宁说是对一般集体性的问题化。对此,卡夫卡用一种文学的边缘体验描绘了思考现代政治的界限,这种边缘体验也诞生于多重历史背景下。在宗教和文化认同上,犹太文化复国主义话语深受滕尼斯的共同体观念影响。以马丁·布伯为代表的犹太文化复国主义文人将滕尼斯的共同体与社会、原始与现代的对立,延伸到虔诚的东欧犹太教与被同化的西欧犹太教之间的对立,生活在布拉格的布伯因此倡导东欧犹太教那种以宗教生活串起的“原初共同体”(Urgemeinschaft)。卡夫卡通过对犹太文化复国主义的研究,尤其是通过布伯的思想,接触到了滕尼斯及同时代的共同体话语。一方面,作为生活在布拉格的、操德语的犹太人,卡夫卡始终与布伯激情洋溢的文化复国主义保持距离,后者曾邀请他为犹太复国主义政治刊物《犹太人》(Der Jude)撰稿,卡夫卡直接以“他在这个团体中立场不稳,没有用最微弱的声音说话的权利”为由拒绝。另一方面,作为身处布拉格却用德语写作的作家,卡夫卡探寻由“小文学”(kleine Literatur)勾勒的文化共同体的可能性,这种探寻的直接动因来自他的好友以萨克·列维(Jizchak Löwy)及其创立的意第绪语犹太剧团。当1917年犹太文化复国主义掀起热潮时,卡夫卡的文学创作也迎来了一次高峰,他先后写下被学界称为“中国文本”(China-Text)的若干短篇小说,如《中国长城建造时》(Beim Bau der chinesischen Mauer)及其中一则单独出版的短篇《一道圣谕》(Eine kaiserliche Botschaft)等,其文学书写聚焦的场景也从早期的家庭内部转向政治历史,可见卡夫卡的文学创作与犹太文化复国主义的共同体讨论有着十分重要的关联。在民族认同问题上,面对一战前日益高涨的民族情绪,波西米亚的犹太人同德国人一样认为只有一场对外战争的胜利才能挽救大厦将倾的君主制,国家统一的呼声暂时掩盖了多民族国家内部的紧张关系。可以说,卡夫卡对待战争的态度同对待犹太复国主义一样矛盾。他既反感欣喜若狂的民族主义,但又需要通过参与战争逃避个人生活中的决断,于是他像许多布拉格犹太人一样在1915年认购了奥地利战时公债并认为自己因此直接参加了战争。然而实际上,卡夫卡是通过他任职的“劳动事故保险局”(Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt)而更为直接地参与了战争的。战争期间,卡夫卡承担了战争伤残救济工作的宣传,并撰写了一份关于建立“人民精神康复院”(Volksnervenheilanstalt)的倡议书。在此,卡夫卡用罕见的、充满爱国热情的语言——“全体德意志民族同胞”(deutsche Volksgenossen)——呼吁借鉴德国精神康复体系的经验,称该体系为“德意志波西米亚的伟大作品”(das große deutschböhmische Werk),并认为在奥地利还没有类似的机构能与之媲美。卡夫卡所言“全体德意志民族同胞”和他对德意志波西米亚(即捷克地区)的热情说明他在民族文化与政治国家的纠葛中并不首先认同自己是奥地利人。出于同样的理由,卡夫卡拒绝了维也纳作曲家弗兰茨·兰普尔(Franz Lampl)请他加入奥地利爱国组织“艺术厅”(Kunsthalle)的邀请,并于1917年3月回信说:“因为我无法想清楚一个在精神上——无论以何种方式——一致的大奥地利是何面目,更无法设想我自己完全融入这个精神意义上的国家。在这样的决断面前,我因感到害怕而退缩了。”此段引文为卡夫卡致兰普尔那封信的草稿。有趣的是,在正式寄出的信中,“大奥地利”(Groß-Österreich)被改为“奥地利制”(Österreichertum),这样,强调的重点就从奥匈帝国之“大”——即疆域和内部复杂性——转变为精神统一的、拟制的奥地利“实体”。卡夫卡真正无法设想的正是这样一个“精神上”统一的奥地利帝国的可能性。这个问题对于卡夫卡而言既关乎奥匈帝国的具体境况,同时又与滕尼斯的关注类似,是在追问现代社会的纽带,即共同体的可能性。奥匈帝国面临的境况除了特殊的民族和宪政危机之外,还有现代国家一般的政治技术化问题,即主权合法性的薄弱与现代国家政治治理手段高度发达之间的张力。对此,卡夫卡博士论文答辩专家组成员之一、国民经济学家和社会学家阿尔弗雷德·韦伯将德语国家盛行的现代管理体系称为“恐怖的庞大机制”,其著作《公职人员》(Der Beamte)对1900年前后建立在统计学基础上的现代科层制官僚办公模式进行了批判,将官僚系统下的抽象生命和自然生命、官僚系统与共同体之间的差异视为一种异化。阿尔弗雷德·韦伯《公职人员》作为奥匈帝国官僚体系下属机构“劳动事故保险局”的一名法律顾问,卡夫卡在日常工作中经常面对抽象数据,面对资本主义大机器生产对个体身体的伤害,这的确促使他反思现代社会的异化以及现代政治治理的技术化。然而,一方面,不同于霍布斯通过社会契约的起源叙事展开对主权合法性的元想象——奥匈帝国的确面临具体的历史问题,而非霍布斯意义上的不具有固定形式的、利维坦式的主权国家,卡夫卡更关注现代政治权力运作的细节;另一方面,卡夫卡又不像阿尔弗雷德·韦伯那样排斥官僚体制,因为与当时盛行的现代性批判类似,韦伯对官僚体制的拒斥仍出于他对自然亲缘基础上的共同体的怀念,而卡夫卡对主权合法性、现代政治技术化以及共同体等问题的思考是在文学空间中进行的。卡夫卡虽拒绝加入“艺术厅”,但并未停止对奥地利帝国作为精神共同体根基的思考,而且将这个问题放置在了文学的空间。上文引述的那封信的草稿收录在第三个八开笔记本(Oktavheft C)中,紧随其后就是《中国长城建造时》,该文本讨论作为帝国防御系统的长城修建工事。该篇之后的《往事一页》(Ein altes Blatt)描绘了北方游牧民族在帝国广场上安营扎寨的场景。这两篇看似发生在虚构中国的短文被《往事一页》结尾处卡夫卡引入的一段虚构的编者按(Herausgeberfiktion)拉回到现实的欧洲:“这几则(也许过于欧洲化的)中国古史手稿的翻译是由一位《行动》(Die Aktion)杂志的朋友向我们提供的。它是一个残篇。发现其续篇的希望并不存在。”值得一提的是,这个虚构的编者按中的《行动》杂志是真实存在的,它由表现主义知识分子创办,在1911至1919年间发行,主要目标是为当时欧洲现代社会寻找一条回到具有一致性的共同体的出路,而古老中国被当时欧洲文化复国主义者和无政府主义者视为走出欧洲共同体困境的指引,因此中国古代文学经典被大量译介过来,如卫礼贤编译的《道德经》(Tao Te King)、《中国民间故事集》(Chinesische Volksmärchen)和马丁·布伯编译的《庄子的言论和隐喻》(Reden und Gleichnisse des Tschung-Tse)等。《行动》杂志曾在1913年12月13日发表卫礼贤的译介文章《列子:乌托邦》(Liä Dsi: Utopia),经常阅读该杂志的卡夫卡也许在这里得到了虚构编者按的灵感。在这个意义上,“中国”意象对于卡夫卡不仅是一个由当时众多中国古代经典译介提供的创作诱因,它还深入交织在共同体话语的肌理中。卡夫卡虚构的编者按不仅建立了这两个文本与奥匈帝国的联系,更将它们设定在共同体的问题域中。一方面它们是卡夫卡对“奥匈帝国作为共同体在精神上如何可能”这个问题的文学试探,文本中帝国防御体系的失效与一战前夕临近崩溃的奥匈帝国如出一辙;另一方面,文本里中国的时空无法界定,它既有远古共同体的紧密精神联结,又有精密复杂的现代管理体系,仅把它视为卡夫卡时代的奥匈帝国的隐喻并不能阐释小说的内在张力。结合这两方面,文本中的中国可以说是卡夫卡思考共同体之可能性的文学尝试,这一尝试超出了任何同时代共同体话语中的共同体与社会、传统与现代的二元框架。这一点最能体现在“中国长城”这个意象上。长城作为特殊的空间符号,既关乎帝国权力的边界,又承载了空间上的共同体想象。因此,长城不仅处于当时西方对中国想象的核心,也频繁出现在奥匈帝国的危机叙事中。一方面,作为坚固的防御工事,长城精准指涉奥匈帝国内部的民族隔阂和文化冲突,不仅捷克民族政治话语将波希米亚北部的德国人定居区称为“中国长城”,而且反过来德国民族主义政治家也用长城定义他们自己的生活空间;另一方面,断裂的长城也成为宪政危机的隐喻,例如作家赫尔曼·巴尔曾在1915年一期《新评论》上发表文章,借用“断裂的长城”批评奥匈帝国“每个部分都有其自己的目的”,而经常阅读该杂志的卡夫卡在其任职的社会保险体系中也看到了各个地区残垣断壁般的不同发展。可以说,这种不同的发展以长城“分段修建”(Teilbau)的形式进入了卡夫卡的文本,空间、语言、身体等共同体边界想象的符号汇聚于此,重复书写着起源叙事。赫尔曼·巴尔《奥地利》

在卡夫卡对共同体问题的文学呈现中,共同体往往没有一致的起源,例如在《中国长城建造时》中,象征着民族凝聚力的长城由于从不同地点分段修建而始终无法竣工,共同体试图彰显自身的象征符号被它的实施手段本身所延宕。可以说,起源叙事所试图弥补的起源的原初异质性,在卡夫卡的文学中被揭示出来了。一些学者认为,卡夫卡作品中没有起源叙事,是因为他并不设置一个神话般的开端作为一切情节发展的起因;笔者以为,卡夫卡作品中确实没有设置一个一般意义上的起源事件来解释小说世界既定的秩序,但却有一个中心事件,起源叙事围绕这个中心事件展开,只不过这个事件不是以确定的(affirmativ)而是以颠覆的(subversiv)形式出现。对于《中国长城建造时》来说,长城建造就是这样的中心事件。长城作为一项浩大的“民族工程”(das Volkswerk),代表虚构的中华帝国这个共同体的整体性,长城的修建就是共同体为自身树立一个作品(Werk)。文章开篇叙述者声称长城在帝国最北方已经宣告建成,但对它的分段修建感到十分困惑:修建的队伍被分为若干小组,分别从西南和东南两个方向向中心施工,待一段城墙合龙,这些人又被派往其他地方继续修建;这样的修建过程中,长城留下一段段缺口。可以说,叙述者对长城分段修建原因的探究贯穿了整篇小说,这种探究分别从长城本身和帝制两方面展开,小说也可依此分为两个部分。在第一部分,叙述者以长城修建参与者的身份分析分段修建的原因。由于无法得到满意的答案,叙述者在第二部分转向了对“最高领导”的研究,此时叙述者的身份变成了住在中国东南乡村的臣民,这部分的叙述便以他对帝制的思考展开。而无论是对长城本身还是帝制的思考,都是在追问帝国存在的根基,在此,小说可以被视为卡夫卡对“精神上统一的帝国如何可能”这个问题的文学实验。如果长城本身是对帝国这个共同体的表征,那么探究长城修建的原因就是为了将共同体回溯到一个确立其起源的事件上。这个起源事件在叙述者的两种身份下具有不同的面貌。一方面,作为长城修建工程的通讯员,叙述者从比较民族史的视角,通过系统的史料分析探讨分段建造的原因,比如引述一位学者的论断,将长城与巴别塔的建造做比较。在叙述者这个史学家的视角下,长城修建被当作一个历史事件。另一方面,对于作为臣民的叙述者,长城修建这个事件由个人视角下的童年回忆组织起来:“我还清楚地记得,当我们还是小孩子的时候……就在老师的小花园里不得不用小碎石子堆砌一面墙。”这段小说第一部分开篇的童年回忆在小说第二部分结尾处也能找到结构上的呼应,在那里叙述者回忆了童年时一道“要建造长城,为了保护皇帝”的圣旨到达村子的情形。这两段童年回忆分别从长城修建者和臣民的身份出发,将小说的两部分串连起来,而小说本身借由这两种视角,将历史事件和个人回忆二者之间的张力放大到对起源叙事一般悖论性结构的揭露上:不论历史还是回忆,起源叙事总是将起源视为已经发生的事件。这正是“回溯”在起源叙事中的真正含义——以回忆的形式事后(nachträglich)对起源进行想象。正如康德所批判的,这种做法混淆了发生式的(genetisch)和范式式的(paradigmatisch)时间,而且把后者当作无法追回的历史进行回忆并感到惋惜。因此,起源叙事总是带有一种对古老起源的怀旧,共同体也总是已“失落的共同体”。从这个意义上看,《中国长城建造时》这篇小说与其说是一个起源叙事,不如说是对起源叙事的戏仿(Parodie):它围绕中心事件展开,却并不抱有怀旧的姿态,而是不断质疑起源的真实性,从而向起源叙事的悖论和共同体的可能性发问。小说的中心事件看似是可以表征共同体的符号,然而这个符号却被消解了效力:由于因分段建造而残缺的长城无法抵抗北方游牧民族,因此修长城也就脱离了其原本的功能而变成了纯粹的符号,共同体无法通过这个符号缝合原初的差异。它是共同体围绕的核心,而它本身却是一个留白(Leerstelle)。因此,当叙述者追问精神上统一的帝国的起源并回溯到长城修建时,他回到的不是一个完整的开端,而是一个空白,一个非起源的起源。与之类似的是卡夫卡另一则短篇小说《城徽》(Das Stadtwappen)中巴别塔的建造。同样是未完成的精神象征物,巴别塔的建造者们相信随着人类建筑知识的增加,后人会因不满前人建成的部分而将其推倒重建,于是巴别塔的修建被拖延,塔周围建起了生活设施,对土地划分的分歧让这里的人们长期处于战争与和平的交替中。长城和巴别塔两个未完成的精神象征物产生了两种截然不同的情感效果。与巴别塔建造招致人们离散不同,每完成一段长城的修建,人们就会举行庆典仪式,团结的情感就被极大限度地调动起来。《中国长城建造时》的叙述者将这两种不同的情感效果归因于巴别塔的修建缺少坚实的根基——在长城建造初始,一位学者就著书宣称长城建造的意义是为巴别塔建造地基,而这个论断本身可以看成是一个起源叙事,与李维的身体隐喻有着相似的框架结构:《自建城以来》中叙述者在外部框架中讲述罗马建城的历史,而梅涅乌斯作为书中人物在内部框架中发表有关身体隐喻的寓言演说;同样地,《中国长城建造时》的叙述者在外部框架中追问长城建造的原因并引出一位学者的著述,这位学者在内部框架中将长城建造的合法性归为为巴别塔建基。不论是身体隐喻中类比自然身体的罗马社会,还是为巴别塔奠定精神基础的长城修建,两个文本中的共同体起源都被回溯到了一个自然或神圣的超验原因,作为共同体合法性的支撑,而它们背后不能被消解掉的异质因素——它或是罗马社会内部的分歧,或是残垣断壁的长城——就在这种与超验性的联系中被掩盖了。按照法国哲学家雅克·德里达的分析,这种起源叙事对共同体原初异质性的缝合效果在于“述行性”(das Performative)和“陈述性”(das Konstantative)的交织。德里达的分析是在与英国语言哲学家约翰·奥斯汀的论战中展开的。按照奥斯汀的定义,话语的陈述特征指描述一件事实事件,而述行特征则指在话语行为过程中同时产生事实改变的一种言语行为(Sprechakt)。德里达针对奥斯汀的区分提出,在任何同一个话语中,述行特征和陈述特征都无法被严格区分,它们彼此交织才产生陈述的效果。就此,德里达以美国《独立宣言》(The Declaration of Independence, 以下简称《宣言》)为例分析了起源叙事中两种言语行为的“难以区分”(die Unentscheidbarkeit)。一般意义上,《宣言》在1776年7月4日的发表标志着美国作为独立国家的建立,《宣言》结尾写道:“因此,我们这些在大陆会议上集会的美利坚合众国的代表们,以各殖民地善良人民的名义,并经他们授权……郑重宣布:我们这些联合起来的殖民地现在是(be),而且理应是(of Right ought to be)自由和独立的国家。” 德里达敏锐地发现了这里句法上的矛盾:“是”表示事实上的既定状态,而“理应是”是一种述行特征的要求,它要求借由这句话、这个宣言争取美国的建国。两个不同情态的动词将两种话语模态——陈述性和述行性、实然和应然——参糅在同一句话中,一个之前并不存在的、作为话语主体的“美利坚民族”就随之产生了。同时产生的还有《宣言》作为起源性文本的法律效力。这不是法学上的具体法律,而是瓦尔特·本雅明《暴力批判》中所提出的在法哲学意义上的、自我设立(sich setzen)的法,即它的起源无法回溯到一个事实性的根基,它必须在实施中获取自身的合法性:一方面在《宣言》之前,并不存在这样完整同一的美国民族,有的只是——如同李维书中的罗马——殖民地政权之下存在内部分歧的、形形色色的族群,作为话语主体的“美利坚民族”是在宣言的行为中述行地产生的;另一方面《宣言》的述行效果必须以一个已经存在的“民族”的名义才能被接纳,即以陈述性的方式来平衡自身设立时刻的偶然性。二者之间的悖论,德里达称之为起源叙事的述行性“同义反复”(performative Tautologie),正如德国学者阿尔布莱希特·科朔克描述的那样:

德里达敏锐地发现了这里句法上的矛盾:“是”表示事实上的既定状态,而“理应是”是一种述行特征的要求,它要求借由这句话、这个宣言争取美国的建国。两个不同情态的动词将两种话语模态——陈述性和述行性、实然和应然——参糅在同一句话中,一个之前并不存在的、作为话语主体的“美利坚民族”就随之产生了。同时产生的还有《宣言》作为起源性文本的法律效力。这不是法学上的具体法律,而是瓦尔特·本雅明《暴力批判》中所提出的在法哲学意义上的、自我设立(sich setzen)的法,即它的起源无法回溯到一个事实性的根基,它必须在实施中获取自身的合法性:一方面在《宣言》之前,并不存在这样完整同一的美国民族,有的只是——如同李维书中的罗马——殖民地政权之下存在内部分歧的、形形色色的族群,作为话语主体的“美利坚民族”是在宣言的行为中述行地产生的;另一方面《宣言》的述行效果必须以一个已经存在的“民族”的名义才能被接纳,即以陈述性的方式来平衡自身设立时刻的偶然性。二者之间的悖论,德里达称之为起源叙事的述行性“同义反复”(performative Tautologie),正如德国学者阿尔布莱希特·科朔克描述的那样:文化的开端叙事总是一种事后的创作,它导致了起源逻辑和因此而产生的叙事技巧上的显著困难。这些叙事需要完成双重任务:一方面,它们需要使得世界、人类、恶、理性、语言与国家的形成过程变得可以为人们所理解;另一方面,它们自身也必须以“述行”的方式在一个无法避免的逻辑循环中发挥作用,因为这些叙事必须要首先设立好所有的符码,但同时这种被赋予可信性的叙事只有在这些符码的基础上才能发生。人们可以将其称之为叙事或呈现的悖论(Paradoxie der Darstellung)。当将要被叙述的起源也是它所必需的叙述手段的起源时,这一悖论就总是出现。

确切地说,起源叙事的悖论在于这样一个悖论循环(paradoxe Zirkularität),它既是逻辑层面上述行性与陈述性交织的自我论证,又是时间上的循环:起源一方面被设定为共同体的开端,另一方面这个起源必须以一种事后编码的形式才能被呈现,因为共同体始终不能与自身的起源有共时关系,并且对其起源的叙事——它所运用的符号、图像和戏剧性展演——本身是一种非线性的呈现。但只有当起源叙事被理解为有始有终的、从一个起源到一个最终目的的线性过程时,起源的可信性才发生效力。至此,在起源叙事悖论的深处,我们发现,康德所批判的发生式的和范式式的时间的混淆与其说是一种悖论,毋宁说是起源叙事发挥效力的基本形式。《中国长城建造时》所揭示的正是这样一种起源叙事的悖论循环。起源原本并没有从事实上被给予,而是在长城建造的过程中述行地产生的,尤其是在每完成一段一千米工事的庆典上产生的:当他们还处在欢庆一千米城墙合龙的高昂激情中时,就派他们到很远的地方。旅途中他们……接受向他们馈赠的荣誉勋章,他们听到从内地省份涌来的新的劳动大军的欢呼……他们在神圣的宗教场所听到虔诚的信徒咏唱……一路上到处都是人群、彩旗。

小说此处述行性的特点在于通过符号演绎,将言语的述行性与身体的戏剧性展演之间的联系在视觉上直接呈现出来:庆典仪式上的彩旗、音乐等符号的展演,让一个虚构的起源场景冲破共同体日常的政治秩序,使这一秩序失效、被僭越并以戏剧性的形式被召回。政治戏剧性(politische Theatralität)便通过修长城这个公共演绎进入叙事,呈现出的内容正是一切政治代表性最初的戏剧内核:述行地产生的不是一个真正的起源——事实上它除了自身的戏剧性之外什么也不表征,而是一个非起源的起源,是起源的留白处溢出的一种情感效果,即共同体团结一致的情感。在戏剧性演绎的当下,每个人都沉浸在民族力量中:“每一个同胞都是兄弟……一致!一致!胸贴胸,跳起民众的圆舞,热血不再被禁锢在每个人微不足道的躯壳内,而是……循环在广阔无垠的中国大地。”参与长城修建的人们因把自己视为中国身体里的“血液”而互称兄弟,长城上劳动的身体言说着政治的身体,这个政治身体不是作为隐喻被认识,而是从情感上被触发并直接地被感受。然而,在长城建造的过程中述行地、通过符号演绎产生的共同体团结一致的情感,却被感知为一种天然的兄弟友爱。此处的身体描写可再次与李维书中的身体隐喻相类比:当人们互称兄弟时,实际是将身体隐喻的个体与整体的关系延伸成个体之间的亲缘关系,其背后是将共同体回溯到兄弟友爱或博爱(Brüderlichkeit)这个神圣的起源。然而博爱本身并不是自然给定的,而是以自然化的方式被建构起来的政治模式,在这个意义上,博爱不断验证起源叙事的悖论:一方面,博爱必须通过符号——例如通过长城建造——被建构并反复通过公共演绎被维护;另一方面,这种政治模式只有在它被视为政治的前政治基础,即一种类似因血缘而联结的社会实践时,它在事后构建的起源才会被当作原初的开端。小说里作为政治身体戏剧性上演的还有君主的身体。这里,作为帝国权力中心的皇帝同样是一个非起源的起源:“那活着的皇帝,像我们一样的人,却跟我们一样躺在一张沙发榻上歇息……如果他很累,他就张着那线条柔和的嘴打呵欠……帝国是不朽的,可是每一个皇帝都会陨落。”与利维坦强壮的肉身人格所表征的国家身体的不朽不同,小说中没有早期近代政治起源叙事中被展演的、完整的政治身体。皇帝的身体非常虚弱,但其作为主权者却拥有复杂的科层制管理体系:“帝国的建制十分不明确。”这不免令人想到德国历史学家恩内斯特·康托洛维茨(Ernst Kantorowicz)在其著作《国王的两个身体》(Die zwei Körper des Königs)中所考察的中世纪国家运作机制的政治神学基础。中世纪的国王有两个身体,一个是生物意义上的自然身体,一个是象征意义上的政治身体。中世纪君主世俗政权的合法性恰恰在于这两个身体在一个人格中的融合,而这在《中国长城建造时》中却被强行分开、被互相权衡:政治的身体被认为是不朽的,渗透到了帝国最偏远的村落,而一个个具体的自然身体却被混淆、被遗忘。这种自然身体与政治身体的分离,说明卡夫卡无意像康托洛维茨一样重现中世纪皇权的政治神学基础,而是精准地捕捉到了这样一个现代事实,即在现代国家语境下,君主的自然身体是一种偶然性,然而这个偶然性却十分必要,它为现代国家的科层制管理系统提供最后的判断,这样后者才会被人民理解成君主的某种神奇的治理力量,政治代表性才会被理解为天然的。在这种情况下,君主生物学上的偶然性具有缝合符号系统的意义,而这个缝合的过程需要叙事使其可见。可以说,卡夫卡在小说中呈现的正是人民视角下一个政治共同体被起源叙事缝合起来的过程,这一视角来自中国东南一隅村落中的叙述者。在这里,早已死去了的皇帝被认为还在当政,仅活在歌谣中的皇帝却发来了一道诏书。这里的时间错乱和权力断裂不仅还原了起源叙事的悖论性时间循环:死去的皇帝替代了现任皇帝的自然身体,现任皇帝占据了象征符号的位置并分享帝国的政治身体,而且揭露了政治代表性幽灵般的幻象——“根本没有皇帝”、没有起源。从这个意义上看,偏远村落与帝都、边缘与中心的地形学支撑起的不仅是张开的叙述广角和宏大的叙述冲动,更拉开了对于小说的共同体想象而言必要的空间距离,它奠定了皇权的自我理解并将人民设立为自身的他者。与此同时,具体的皇帝无法真正被人民想象,对具体皇帝的“想象力的匮乏”,反而增加了对帝制本身的想象,成为“民族最重要的黏合剂之一”。具体而言,人民感受到的不是“直接的管辖”,而是一种“庞大的关怀”(ungeheure Sorge):每个个体都认为皇帝“只给他一个人”发送了一份谕旨。然而皇帝的信使迟迟未能穿越帝都的建筑和辽阔的国土,抵达叙述者所在的村落。阻碍信使到达的不是边城与首都的地理距离,而恰恰是帝国层层的权力组织结构本身,这些机构就是皇帝政治身体的具象化,将信使的离心运动再次拉回权力中心。对此,德国学者伯恩哈特·斯克特有过精彩的定义:帝国权力的边界不在于地理上的领土,而在于媒介维度上它所能有效支配的话语权力范围,即政令传递与接受的程度,只有在政令传递到接收者那里的那一刻,帝国的权力才被感知到。而小说中皇帝的谕旨始终不能抵达,帝国权力边界也就迟迟不能显现。这里卡夫卡再次将权力自身的述行特征通过信使在帝国疆域内的空间运动从视觉上呈现出来,即权力不是既有的,而是一种需要依靠媒介和符码展演的、在时空上——在圣谕传递的过程中——述行地产生并即刻兑现的承诺。而这述行地产生的皇权被叙述者放置在了“有一个传说”的叙事框架内。当叙述者以“我们——我在这里当然以许多人的名义”解读长城修建和圣谕时,他诉诸的是与美国《独立宣言》中“我们……美利坚合众国的代表们,以各殖民地善良人民的名义”类似的话语结构:通过语法上从单数向复数的转变,“我们”所指涉的群体仿佛天然存在,在这种述行性和陈述性话语的交织中,一个由对圣谕的想象而联结的共同体就被建构起来了。这段对圣谕的想象被卡夫卡以《一道圣谕》为标题单独出版。对于圣谕,人们当时联想到的更可能是1881年11月17日德国威廉一世皇帝下达的一道诏书,该诏书宣告德国社会保险法的确立,即国家承担社会“关怀”(Fürsorge)和保障的责任,劳工和企业有义务缴纳保险费用。面对这道诏书,每个个体仿佛都收到了那道“皇帝的谕旨”:为这种关怀找到正确的方法和手段,是每个以基督教伦理为民众生活基础的共同体的最高任务之一。我们希望与这种民众生活的真正力量更紧密地联系起来,并在国家保护和支持下以企业合作的形式与之团结,这将有可能解决国家单独无法在同等程度上应对的任务。

这段关于社会保险法的叙事中,君主对民众那“庞大的关怀”被视为德国这个建立在基督教伦理基础上的共同体的神圣任务,这一任务将以国家保护与支持下的市场化——即社会保险——的形式完成。而实际上,威廉一世皇帝推行社会保险制度是为了自上而下地解决当时由大规模机器生产造成的工伤等社会问题,这彰显了国家在政治治理中的角色改变——从公共展演的政治身体退居为一个具体的管理建制。然而,诏书却通过叙事仍然宣称一种传统的象征角色,这尤其体现在对“关怀”的使用上:类似于福柯的“牧领权力”(pastorale Macht),关怀意味着基督教神权叙事的延续,成为现代国家合法性的自述。可以说,这是一种政治起源叙事的现代版本,它表明了在以实际治理功能衡量国家角色的现代社会,国家仍然在很大程度上需要通过叙事完成其合法性论证,为共同体补充想象维度。很快地,奥地利效仿普鲁士于1900年左右颁布社会保险法。1908年卡夫卡加入位于布拉格的“劳动事故保险局”这个半公立的保险公司,也因此进入了奥匈帝国官僚管理体系。然而, 奥匈帝国面临的局面更加复杂,社会保险在此要解决的不仅有社会问题,还有民族矛盾。一方面,奥匈帝国通过实际的政治治理技术——如官僚体制和统计学手段——将民族身份转化成社会保险的法律归属问题。例如德国的工伤保险法是按照行业协会来组织的,而在奥地利则是按“地域原则”(Territorialprinzip)划分的,其分配取决于各自的“国王领地”(Kronland),所有工伤保险事务都在各个国王领地内部处理,以便通过工伤保险管理的官僚化将社会问题提升到民族问题之上,从而缓和帝国内部的民族冲突。另一方面,伴随政治治理技术产生的是一套有关社会保险的叙事,其目的是削弱民族矛盾和解决宪政问题。在此可以发现,在以社会保险为代表的现代官僚管理体系中,君主的权力神话并没有被取消,而是继续存在于以国父形象出现的“牧领权力”之中。与德国社会保险作为皇帝对民众的“关怀”这个神圣任务相比,关于奥匈帝国社会保险的叙事又为自身叠加了一层“哈布斯堡神话”(Habsburgischer Mythos),它 通过政治自然化的比喻,将帝制比作家庭共同体,实际地塑造了皇权政治、官僚群体和人民的集体性情(Mentalität)。社会保险在奥匈帝国迅速成为要实行强制性保险就离不开皇权这种神话般的自我叙事:就像《中国长城建造时》中皇权将“庞大的关怀”渗透至每一个角落,奥匈帝国皇帝也以家长式的“关怀”保护人民,成为“全方位关怀着的父亲”。综合了现代政治治理技术和主权的自我叙事这两方面,社会保险才在某种程度上缓解了奥匈帝国面临的种种危机。正是在此历史语境下,我们可以更加理解为何在社会保险体系内设立“人民精神康复院”对于卡夫卡而言是一件伟大的“作品”,即社会保险在其作为关怀和预护体系(Vorsorgesystem)的叙事下如何成为构建共同体的“防护工事”。这连接了卡夫卡的工作经验和文学创作:以社会保险为例,现代国家科层制的政治治理技术仍然需要叙事来补充共同体的想象维度。《中国长城建造时》呈现的也是这样一个技术与叙事交织的世界:一方面,帝国的政治基础的巩固依靠的是全国范围内的管理实践,另一方面,就合法性叙事而言,恰恰因为管理实践的失效,即长城的实际防御功能被破坏,从防御工事变为符号,人民对帝制的想象才增加,起源叙事的效力才增强。可以说,建制、技术和想象、叙事在这里呈现的不是二元对立的关系,而是小说世界的一种构成性张力——叙事可以带来实际的效果,技术需要通过叙事和仪式进入公共视野,而共同体并不必然地处于任何一边。这种构成性张力一直延伸到小说最后,即当君主的政治身体穿越层层实际组织最终抵达村落并与在叙事中维持的人民对皇权的想象相碰撞之时。在《卡夫卡全集》校勘版中,小说以叙述者回忆圣谕到达的场景来结尾:在长城开始修建30年后的某天,叙述者和父亲看到一个陌生的水手,后者带来了长城开始修建的消息, 而这没能让父亲信服,最终水手扑腾跳上船离开了。《中国长城建造时》完成之后,卡夫卡送给妹妹奥特拉一本《中国民间故事集》,并在书的扉页上写道:“赠奥特拉,来自‘扑腾跳上船的水手’。1917年3月29日。”这显然是在指涉校勘版的结尾,而结合30年后圣谕到达村落的插曲,卡夫卡在题赠中将自己比作“扑腾跳上船的水手”,就不仅仅是隐晦的自我指涉,而更是一种对共同体问题的拟人化,这其中汇聚了双重的共同体话语。《中国民间故事集》1914年初版扉页

页眉写有卡夫卡的亲笔题赠:

Für Ottla

von dem »Schiffer, der polternd in seine Barke sprang«

首先,《中国民间故事集》一书是在对古老中国的研究热潮中,由德国汉学家卫礼贤编译并于1914年出版的,这种热潮本身恰恰是在同时代共同体话语的背景下兴起的。如前所述,古老中国被当时的文化复国主义者和无政府主义者视为走出欧洲共同体困境的出路,中国文学经典被大量译介,这些译介或单独出版,或发表于类似《行动》这样的刊物上。无论是虚构的编者按,还是赠书上的题赠,都是卡夫卡在反复通过中国意象呈现对共同体的反思。此外,题赠的对象是奥特拉,那个当时正在波西米亚西北部村落曲劳(Zürau)的农场里过着合作社般劳作生活的妹妹。在经历1917年3月写下《中国长城建造时》等作品的创作高峰期和同年8月肺结核“大咳血”事件后,卡夫卡于9月追随奥特拉去曲劳尝试过一种集体劳作的生活。在此期间,受西格弗里德·莱曼(Siegfried Lehmann)践行的“犹太人民之家”(Das Jüdische Volksheim)以及犹太复国主义作家艾伦·戈尔东(A.D. Gordon)的两篇关于巴勒斯坦建设的文章启发,卡夫卡写下了《无产的工人阶级》(Die besitzlose Arbeiterschaft)一文,逐条列出了工人阶级的权利和义务,如放弃私有财产、拒绝小资产阶级家庭的模式等。虽然这篇文章的严肃性有待考证,但结尾处的“试用一年”(Ein Probejahr)似乎道出了卡夫卡的心底想法:他不无戏谑地将此社会构想视为一种共同体的试验。“扑腾跳上船的水手”,它或是《中国民间故事集》扉页上的题赠,或是《中国长城建造时》的引文,或是曲劳农场上的合作实践,连接了同时代共同体话语和卡夫卡的文学创作,连接了犹太复国主义者的中国热忱、无政府主义者的集体生活试验、帝国精神纽带的探寻、对现代政治治理技术化和合法性的反思等等。这层层话语叠加在《中国长城建造时》的小说世界里,渗透到小说叙述的肌理中,形成多重的话语回响。如果说“哈布斯堡神话”建立于一种特殊的媒介性,一种通过官僚系统内部的公文流转构建的神话叙事,那么与之类似,《中国长城建造时》中的起源叙事也是以文本为媒介进行的,正如皇权以圣谕的形式穿越中华大地。除此之外,小说中还穿插了其他“小文本”——关于圣谕的传说、作为史学家的叙述者援引的史书和资料,甚至叙述者的童年回忆等。这些“小文本”如同散布各处的长城片断,形成了小说特殊的诗学空间和复杂的文本性。这种文本的复杂性不仅在于类似“哈布斯堡神话”或圣谕的运动所体现的权力展演——文本物质媒介的多样性,更在于这些“小文本”所构建的他者的声音。在此,叙述者如同拾起了一张张“面 具”来讲述起源,将层层的同时代共同体话语嵌入其中。此外,无论是身体隐喻、社会契约,还是并非虚构文本的美国《独立宣言》,在德里达的意义上,这些起源事件都是文本性的。在这些文本的叙事中,起源的确立都是一次性的,而卡夫卡《中国长城建造时》对起源叙事的戏仿所暴露的是,起源总是在对起源事件的重复的、戏剧性的展演中才被事后构建出来:在每一次阶段性的庆典重复上演、每一次皇帝派信使穿越中国大地时,一个想象共同体的起源场景就被戏剧性地演绎出来,起源的合法性就又一次被印证,而在叙事内部的一次确立与重复展演的悖论之间,在述行性与陈述性话语的循环自我论证之间,共同体的起源由一个事件转化为一个持续的过程。这个起源的持续过程也就是小说叙述的过程本身。例如叙述者在第一部分对分段修建的原因一共进行了五次追问,每次都因预设的理由不充分而被自己推翻,叙述继而又回到分段修建这个最初的问题上。在设立观点和自我推翻的循环中,长城分段建造的原因和皇帝的真实情况始终不得而知,而对此的追问也正如卡夫卡的这篇残篇一样没有结尾。至此,小说对起源叙事的戏仿不仅在于从内容上揭露起源的悖论,还在于将陈述性叙事与述行地建构这一悖论在小说自身的叙述中展示出来:在论证和拆解论证的重复运动中,拨开起源叙事自我论证的层层表征——述行的、戏剧的或想象的表征,呈现讲述起源的边界,即起源不能被种种中心事件和起源符号所捕捉,也不能被共同体与社会、古老与现代、政治想象与政治技术化之间的对立所完全把握,而总有那最小的、不能被表征的异质性。因而,小说对起源叙事的戏仿不是霍布斯式的政治起源叙事在现代的替代品,而是展示了一种文学构建自身政治空间的诗学。如果说诸多“小文本”架构起了层层叙事框架,形成追问起源的横向线索,那么叙述者在长城修建和帝制问题上的重复拆解便是一条纵向线索,二者共同构成了这个诗学空间的复杂矩阵,将叙述的声音隐匿其中,为的是反观自身,即将“叙述本身话语化”。甚至可以说,卡夫卡的叙述者——那个自称史学家的叙述者——就是在利用异质的叙述声音来模仿甚至戏仿一种起源和历史叙事,也就是福柯意义上的“历史的戏仿用法”:它不再把历史的多样化还原为时间,以便形成一个封闭的总体,而是以现代的方式斩断神话,讲述断裂的历史。如果说所有的共同体起源叙事都是一种为了将共同体回溯到一个神话般起源而以戏剧形式上演的自我论证话语的话,那么《中国长城建造时》就是对这个神话的戏仿,就是现代“被打断的神话”的范本——它永远在自身即将确立那一刻将一切推倒。在此,卡夫卡描绘了“被打断的神话”所处的现代性,一个共同体不再能够建立于超验的、统一的起源符号之上的时代,一个神话叙事与政治技术化杂糅的但仍然需要叙事的世界。在这个过程中,神话不再作为共同体的起源发挥作用,而是呈现为其主动的未完成状态,因此,我们在小说中看到的不是单纯的对起源叙事的怀旧和回溯,而是时间的错乱,是早已结束——“长城在最北边已经完结了”,与从未开始——残垣断壁的长城从未建成——之间的矛盾。通过这种方式卡夫卡制造了一个奇特的时间循环,在这个循环中,起源可以将自身放在任意地方作为原点,任意地方也都可以将自身设立为起源,起源叙事回溯到的永远都是一个当下活生生的起源,正如小说标题所创造的起源叙事的新语法一样,永远在“中国长城建造时”(Beim Bau der chinesischen Mauer)这个当下。

徐爽,德国慕尼黑大学德语语言文学博士,现为中山大学外国语学院助理教授,硕士生导师。主要研究领域为德语文学和文学文化学理论,近年来在《外国文学评论》《外国文学》《德语人文研究》等期刊发表多篇论文。