薄一荻 | “社会的喜剧性”——布莱希特喜剧观初探

内容提要丨Abstract

布莱希特向来偏爱喜剧甚于悲剧,直到创作晚期提出了自己的喜剧观,在指导喜剧《潘第拉先生和他的男仆马狄》排演时提出从“永恒的喜剧性”转向“社会喜剧性”。布莱希特的喜剧观包含三重因素的交织:戏剧的娱乐性、作为哲学基础的马克思主义唯物史观以及布莱希特的现实主义文学观。它们在喜剧《图兰朵或洗白者大会》中得到集中呈现,在创作该剧期间布莱希特总结自己“几乎是一位喜剧作家”,因为在喜剧当中存在把握世界和改造世界的可能性。

In his later life, Brecht placed a distinct value on comedy over tragedy, introducing his unique perspective during the rehearsal of the play Mr. Puntila and His Man Matti. He advocated for a shift from “the eternal comic” to “the socially comic”. Brecht’s concept of comedy intertwined three essential factors: the entertainment aspect of theater, the philosophical foundation of historical materialism according to Marx, and his perspective on realistic literature. These elements converged in the comedy Turandot or the Congress of the Whitewashers, during the creation of which Brecht self-identified as “almost a comedian”. This identification stemmed from the belief in the comedic form’s potential to grasp and transform the world according to his views.

关键词丨Keywords

布莱希特 娱乐 喜剧性 《图兰朵》

Brecht, entertainment, the comic, Turandot

布莱希特向来偏爱喜剧甚于悲剧。布莱希特早期就创作了喜剧《夜半鼓声》(Trommeln in der Nacht,1919)、《人就是人》(Mann ist Mann,1926),即便是之后的叙事剧(或寓意剧)《三分钱歌剧》(Die Dreigroschenoper,1928)、《阿吐罗•魏的有限发迹》(Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui,1941)、《四川好人》(Der gute Mensch von Sezuan,1941)等也与喜剧性有机结合。在创作晚期他拥有了柏林剧团,终于得以将流亡时期创作的戏剧搬上舞台,还进行了大量的戏剧改编工作。值得注意的是,他这一时期的戏剧工作中有多部都是“喜剧”,如柏林剧团的开团剧目《潘第拉先生和他的男仆马狄》(Herr Puntila und sein Knecht Matti,1948),改编剧作《家庭教师》〔Hofmeister,喜剧(1950)/悲喜剧(1952)〕、《海狸皮和房子着火》(Biberpelz und roter Hahn,1950)、《唐璜》(Don Juan,1953)、《图兰朵或洗白者大会》(Turandot oder Der Kongress der Weißwäscher,1953/1954),以及参与指导的当代剧作《猫沟:农民生活场景》(Katzgraben: Szenen aus dem Bauernleben,1953)和《给八路军的小米》(Hirse für die Achte,1954)等。

喜剧成为布莱希特对现实的文学回应。德国戏剧研究者普菲特里希(Ulrich Profitlicht)在主编的《喜剧理论:文本与评论》(Komödientheorie: Texte und Kommentare)中,摘选了布莱希特1949-1956年间论述喜剧的相关段落[1](PP213-215)并评论道,布莱希特在二战前著名的对悲剧的拒绝,在战后年代逐渐演变为倾向喜剧的言论。[1](P215)以布氏喜剧论述及相关剧目为线索,本文旨在探讨其喜剧观的具体内容、产生语境与理论基础,并借助《潘第拉》《图兰朵》等喜剧文本进行阐释。

Profitlich教授编写的《喜剧理论:文本与评注》

一、陌生化、喜剧性与“娱乐”

早在20世纪30年代关于陌生化效果的集中思考和论述中,布莱希特就在喜剧中看到了陌生化效果:“在喜剧,尤其是低级的喜剧中,陌生化效果得到广泛应用。”[2](P216)他多次谈到,陌生化效果并非新事物,在中国的戏曲、民间集市的戏剧和绘画中,都存在“使观众对被表现的事件感到陌生的原始阶段的尝试”[3](P6)。布莱希特如此阐释传统喜剧中的陌生化:“喜剧演员作出怪异的举动,仿佛掌握某种超能力。他将某个过程陌生化,以在观众中引发惊叹或至少是惊奇。演员管这个过程叫‘开箱’。”[2](P215)这里产生喜剧效果的原因,在于演员的怪异举动“夸张”和“远离”了日常生活。布莱希特示例的另一个情景是:“丈夫深夜回家,蹑手蹑脚走进卧室,而妻子并未入睡,却在悄悄偷听,这一切的被间离就是为了取悦观众。”[2](P216)这里是妻子和丈夫之间的信息不对称被观众同时捕捉而引发的喜剧效果。

历史上对喜剧性(das Komische)的诸多理论思考中,“不一致理论”可用来解释上述例子:“笑的引发,来自对两个或多个不协调、不相称或不一致的部分或环境的捕捉,并将其看作结合于一体的复合体或拼贴画。”[4](P3)《德语文学实用词典》(Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft)中“喜剧性/喜剧的”(Komik/komisch)条目下的总结得简练精到:可称之为喜剧性的,即有悖于期待或有损于规范的。[5](P289)总之,总是存在至少两个维度的信息,两者的相遇造成的不一致引发了喜剧效果。

作为两种戏剧创作方法,喜剧性和陌生化的相通之处在于创造距离,即通过两个异质维度的结合达到对比效果。在批评德语文学倚重严肃、缺乏幽默的《关于德语文学》(1920)一文中,布莱希特就写过:“幽默就是距离感。”[6](P54)而且,相较于布莱希特谓之制造幻觉的悲剧,喜剧自始就不存在所谓“第四堵墙”:“比起悲剧,早期喜剧与观众保持开放的关系,……喜剧表演时,总是在语言上或者甚至在动作上(通过转身)在舞台与观众之间来回。”[7](P14)由于这些相似性,布莱希特作品的早期英译者本特利(Eric Bentley)直接认为,“叙事剧这一新奇概念可以被解读为传统喜剧的同义词。”[8](Pxvii)这一结论虽不乏洞见,但也是有待推敲的。

借助“娱乐”概念,可以辨析布莱希特戏剧的“陌生化”与传统喜剧“喜剧性”在内涵上的差异。“大团圆结局”是大多数喜剧的决定性特点:“主人公在险象环生的情节中免于因错误而毁灭,因此摆脱了生活实践那种完全的严肃性。由此喜剧情节获得一种游戏的特征。”[4](P30)基于喜剧结局的保障,观众得以从心理紧绷的状态解放出来,放松地欣赏表演和开怀大笑,此为喜剧中的“娱乐”。何为娱乐(Unterhaltung)?《德语杜登词典》(Duden. Deutsches Universalwörterbuch)的解释为“愉快地打发时间”[9](P1667)。叙事剧(又译史诗剧)也体现类似特点,布莱希特曾如此归纳:“史诗戏剧的主要优点,恰在于它的自然性、世俗性、幽默感和它对于一切神秘因素的放弃。”[3](P37)叙事剧的观众如何达到放松状态?如果说喜剧的“大团圆结局”在戏内,那么叙事剧的“大团圆结局”则在戏外。叙事剧“留有余地”,不管是《四川好人》的开放性结局,《阿吐罗•魏的有限发迹》标题中的“有限”(aufhaltsam,字面义为“可遏制的”),还是作家出版自己著作时名之为“尝试”的丛书,都寓意可改善的部分。布莱希特也是乐观的启蒙主义者。

由于(戏外的)结局是向好的,那么观众自然可以娱乐。布莱希特在《戏剧小工具篇》(1949)前几节着重强调“娱乐”:“使人获得娱乐,从来就是戏剧的使命。”[10](P8)如何理解布氏剧论中的“娱乐”以及“娱乐与教育的结合”?那就是“把道德的东西变成娱乐,把思维变成娱乐。”[10](P8)道德的例子可见《三分钱歌剧》中警察和强盗的沆瀣一气。前提是把这些事件当成可以改变的,再进行思考并试图改变,戏剧内外共同作用以导向好的结局,在此过程中获得的就是“思维的娱乐”或曰“智慧的娱乐”。布莱希特也在不断实践“思维的娱乐”,因此不管是从马克思主义当中,还是从中国的哲学与文学中,他总能够敏锐地捕捉到隽永的哲思,并积极运用于创作。

二、从“永恒的喜剧性”到“社会的喜剧性”

由于戏剧主张与传统喜剧相异,布莱希特逐渐发展出了自己的喜剧观。在一份标题为“社会的喜剧性”(“das gesellschaftlich Komische”)手稿中,布莱希特提出演员的表演要从“永恒的喜剧性”转向“社会的喜剧性”:

对于“潘第拉”这样的剧作,人们不会在“永恒的喜剧性”的陈规旧框中找到太多东西。“永恒的喜剧性”,比如小丑在夸张行走时大摔一跤,虽然也有一定的社会元素,但它很快就消失不见,小丑摔跤就纯属生物行为,在所有人、所有场合都显得可笑。表演《潘第拉先生和他的男仆马狄》的演员必须从当今的阶级状况发掘喜剧性,即使这个或那个阶级的成员笑不出来。[11](P312)

这份手稿谈论的是表演问题,首次发表于1952年出版的《戏剧工作:柏林剧团的六部戏剧演出》中。《潘第拉先生和他的男仆马狄》(下文简称《潘第拉》)创作于1940年布莱希特流亡芬兰期间,于1948年5月在苏黎世首演。由此推断这份手稿应当产生于1948年该剧首演前后。“永恒的喜剧性”的产生不以时间、场合和人群而变化,而“社会的喜剧性”则是受制于限定条件,即“社会的”,从上下文来看具体指的是“阶级的”。

“社会的喜剧性”是以马克思主义的唯物史观为哲学基础的,脱胎于马克思的喜剧观。研究者吉泽(Peter Christian Giese)将其追溯至马克思1843年的《黑格尔法哲学批判导言》[12](P1):

历史不断前进,经过许多阶段才把陈旧的生活形式送进坟墓。世界历史形式的最后一个阶段就是喜剧。在埃斯库罗斯的“被锁链锁住的普罗米修斯”里已经悲剧式地受到一次致命伤的希腊之神,还要在琉善的“对话”中喜剧式地重死一次。历史为什么是这样的呢?这是为了人类能够愉快地和自己的过去诀别。[13](P457)

该段列举的两部文艺作品都以古希腊神话为素材,但文体不同。从古希腊戏剧家埃斯库罗斯的悲剧《被缚的普罗米修斯》中,马克思看到以宙斯为首的希腊诸神的秩序遭到普罗米修斯的挑战,他们在古代社会的黄金时代呈现为“悲剧”的形式。在被视作无神论者的古罗马哲学家琉善的多篇喜剧性对话中,诸神的存在、命运与定数、祭祀的正当性等均遭到怀疑和诘问、否定与嘲讽。[14](P142-157)在古代社会的末期,诸神以“喜剧”的形式告别与谢幕。

马克思写这段话的背景是对德国旧制度的批判,以戏剧比喻历史。在马克思的社会形态理论中,每种社会形态都有不同的发展阶段,根据存在合理性从上升到下降分别对应其“悲剧”和“喜剧”阶段。在欧洲英法等国广泛进行资产阶级革命、建立新制度时,德国却不合时宜地直到19世纪中叶却依然保持了旧制度,那么旧制度在德国就是以“丑角”[13](P456)身份上演的“喜剧”。马克思后来又对历史的悲剧性和喜剧性进行总结:“黑格尔在某个地方说过,一切伟大的世界历史事变和人物,可以说都出现两次,他忘记补充一点:第一次是作为悲剧出现,第二次是作为笑剧出现。”[15](P121)

布莱希特在《戏剧小工具篇补遗》(1954)中评论了历史形态更替前后的时代,可视为对马克思这段话的阐释:“在变革的时代,也既可怕又成果可喜的时代,同时出现下沉阶级的黄昏和上升阶级的清晨。这就是密涅瓦的猫头鹰开始起飞的黄昏。”[16](P290)黑格尔曾将哲学比作黄昏时起飞的猫头鹰,用以比喻哲学的反思过程,因为此时猫头鹰已洞悉一整天发生的事件。

整体来看,布莱希特的“社会的喜剧性”,指的就是没落的社会形态发展到其最后的“告别”阶段所产生的喜剧性。前文提到,喜剧性一定包含比较。“社会的喜剧性”就产生于同上升阶级的比较当中。若论其功能,应当是加速“告别”的进程。与从表达“永恒命运”的传统悲剧(或亚里士多德戏剧)到叙事剧(或非亚里士多德戏剧)的革新一样,布莱希特在喜剧方面也找到了从“不变”到“可变”的进路。

布莱希特的喜剧观可被视为他对现实主义问题思考的延续,这难免要提到20世纪30年代末关于表现主义与现实主义的论争。布莱希特虽然没有在《言论》杂志公开发表文章,但也陆续写下自己的思考。他认为,卢卡奇以巴尔扎克和托尔斯泰等19世纪现实主义作家为标准的现实主义观念十分偏狭,对现代文学的排斥过于武断,布莱希特因而形成了自己的现实主义观念,倡导“人民性”即符合广大劳动群众的利益。[17](P309)通过比较可以发现,布莱希特喜剧观中的许多内容,在其现实主义主张中都曾出现过,比如注重文学的“社会功能”,作家必须与“上升阶级”密切合作,等等。布莱希特的毕生剧作几乎都是站在当时的上升阶级即无产阶级的立场上,揭露资本主义社会的弊病。在现实主义文学的形式问题上,布莱希特比卢卡奇要宽容得多,认为其表现方法可以是广阔多样的,因而接纳现代文学及其表现形式。寓意剧或喜剧以及两者的结合都是值得探索的现实主义表达方式。

再回到《潘第拉》这部喜剧。“潘第拉先生和他的男仆马狄”这一标题就显示了作为农场主的潘第拉先生和他的司机马狄的阶级对立。德语的“Herr”兼具主人、先生、男人等含义,因此“Herr Puntila”也被译作“潘第拉老爷”。潘第拉有两种面目,醉酒时乐善好施,与马狄友好亲密,同意将女儿嫁给他;清醒时则回归冷酷无情的资本家本色。布莱希特要求演员从当今的阶级状况出发发掘喜剧性,具体该如何执行呢?

布莱希特以潘第拉在醉酒与清醒之间的转换为例来说明这种喜剧性。在第4场,潘第拉醉酒时从佣工市场带回一堆并不需要的工人,为了获得清醒后遣散他们的勇气,潘第拉跑进了桑拿房。“这种逃离到清醒的懦弱是一处喜剧段落,没有社会知识和社会立场的演员是难以表现出来的。”[11](P312)在第3场,布莱希特提示到,潘第拉在姑娘们讲述自己的经历时“并未认真听”,每个姑娘讲完他都会喝一大口烧酒,“这口酒的喜剧性呈现为晦暗的方式”[11](P312)。之所以晦暗,是因为药房姑娘和伺牛姑娘讲述的三更起五更眠的辛苦生活并不能唤起潘第拉的任何注意和同情,这种来自阶级的冷漠就是布莱希特所谓“这部喜剧所处理的鸿沟”[11](P312)。

马狄对于潘第拉的行为保持着清醒的认识,有学者评论马狄“一直从阶级意识出发观察、评论和行动,由此展现出一个清醒和思考的侧面像”[18](P143)。在第11场,潘第拉在醉酒后命马狄在房间内“建造”一座想象中的哈特罗马山,两人可以在“思想上”登山。剧中舞台提示如下:“马狄用脚踩毁一座名贵的座钟,和一个结实的武器柜,用这些破块和几个凳子,在大台球案上发狠地建立起一座哈特罗马山。”[19](P579)马狄此时非常愤怒,不计代价地破坏屋内用品,因为潘第拉即便在醉酒时都没有忘记遣返苏尔卡纳。布莱希特提示了表演的细节:“每当马狄破坏一次,潘第拉都吓一跳,他的笑脸也变得僵硬。”[11](P312)因此在这样的喜剧段落中,笑出来的是马狄或同立场的无产阶级,自然也会有一个阶级“笑不出来”[11](P312)。

《潘第拉先生和他的男仆马狄》剧照

来源:Berliner Ensembles; Weigel, Helene(Hr.): Theaterarbeit: 6 Aufführungen des Berliner Ensembles. Berlin: Henschelverlag, 1952, S. 19.

布莱希特曾据此分析莫里哀《吝啬鬼》的喜剧性及底层逻辑:吝啬之所以被嘲笑,是因为它发生于这样的新时期,资产阶级要充分利用金钱创造价值,吝啬这一品质因阻挡赚钱而不合时宜,因此变得可笑,这也是对封建主义的嘲笑。[20](P348)莫里哀的时代是封建主义没落、资本主义上升的时期,资产阶级思想占主导地位,因此吝啬成为规范之外的笑料。剧中阿巴贡这个吝啬鬼形象,并非仅属于个人的品质。布莱希特在指导《猫沟》(1953)时再一次援引此剧:“观众最好这样嘲笑阿巴贡的吝啬,不要展示其为特性、怪癖或‘全人类的’,而是作为一种阶级的弊病,其行为正因如此才可笑,简言之作为社会性的恶习。”[1](P214)

三、《图兰朵》的喜剧性

布莱希特的喜剧《图兰朵或洗白者大会》(下文简称《图兰朵》)集布莱希特喜剧观之大成。该剧虽然成文于20世纪50年代,但布莱希特从30年代就开始构思和创作,可谓见证了其喜剧观的形成与发展。在布莱希特档案馆藏的30年代草稿中,作者已概括出“图依情节”“图兰朵情节”和“郭格尔情节”三个故事线索及剧情走向,构思出成文中的基本故事框架。此时设计的11个场次,在情节安排上与50年代10个场次的文稿基本没有出入。

若穷究细节的真实,很容易在布莱希特的戏剧中陷入迷茫,因为他表现的是社会关系,因此需要从近景中后撤,取道全景、联想、对比等陌生化方法。这样看布莱希特的《图兰朵》就具有两重的喜剧性。第一重喜剧性来自对现实的指涉,垄断棉花的皇帝象征垄断资本家,在他的授意下强盗头子郭格尔的上台又是对兴登堡默许希特勒上台的戏拟,社会团体“制衣者协会”与“无衣者协会”在抗议中的内斗指向德国社会民主党和德国共产党的分裂。前文分析过陌生化和喜剧性都产生于比较,对此现实会心的观众自会一笑。第二重喜剧性来自新旧文本的对比。广为流传的图兰朵故事是一个童话,不仅成全了公主与王子的爱情,而且是以猜谜的形式通过两人的智力交锋达成的。而布莱希特表现的是晚期资本主义社会中被他称为“残缺不全的、片面的、内心空虚的人”[17](P304),即礼崩乐坏之状。在这里亲情远去,皇帝以女儿为筹码招徕洗白者;爱情消逝,图兰朵与前来求婚的图依们之间只有利用和肉欲,为皇室洗白成功者晋升为驸马;真理与理性也漂泊无依,图依只为买方服务。能够辨认出这一没落阶级喜剧性的,是同期的上升阶级,他们是作者的目标观众。

布莱希特对皇室人员如图兰朵、皇帝、驸马郭格尔进行了喜剧性刻画,比如图兰朵的淫荡、郭格尔的愚蠢行径等,最核心的是对知识分子的喜剧性刻画。在称呼上从“知识分子”(Intellektuelle/r)到“图依”(Tui, Tellekt-Uelle-In)的变形已经奠定了他们行为乖张的基调。除了在“图依市场”上为出卖观点而招揽生意和讨价还价,布莱希特还设计了一个精妙的场景:图依们在“图依学校”进行表述训练时,在高处吊着一个面包篮,要求对革命者开河抹黑,谁表述得更切题,“面包篮”就下降至近处,反之则上升而遥不可及。而在“洗白者大会”上发言的图依,作为图依主义成就最高的代表,要么堆砌概念、顾左右言他,要么明显与事实相悖,纷纷沦为笑柄。布莱希特再次依据历史形态的发展规律来归纳该剧的喜剧性:“制造思想条文、非生产性的思考在《图兰朵》中发生在资本主义生产方式不允许生产力继续发展的时代;因此它展现为不实际的,可笑的。”[20](P348)

这部喜剧于1969年在苏黎世剧院首演,受到剧评人在《时代戏剧》杂志上的盛赞:“布莱希特肯定有在本质上更‘哲学性’的戏剧,有更‘文学性’的戏剧,但几乎没有哪部戏剧像这部喜剧一样有这么多情节的可能性,以及卡巴莱式的、小丑式的倾向和巨大的观看和娱乐价值。”[21](P29)

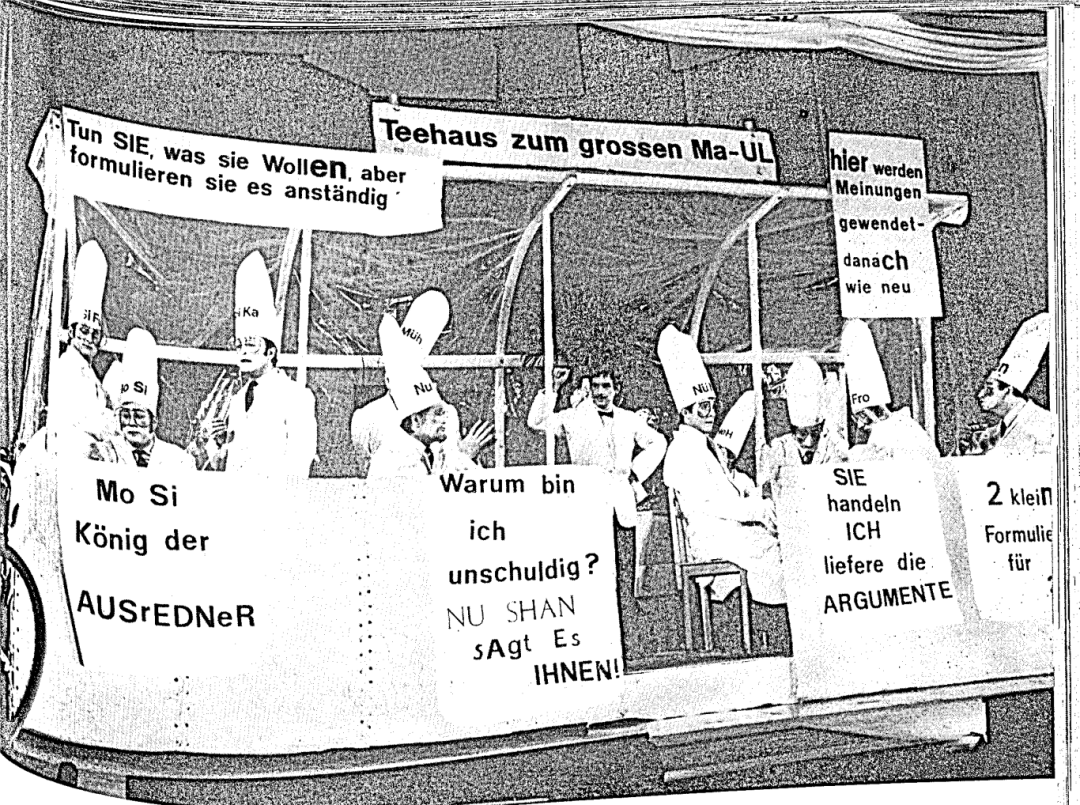

《图兰朵或洗白者大会》剧照

来源:Seyfahrth, Ingrid: Vom Mißbrauch des Intellekts. Uraufführung von Brechts „Turandot oder der Kongress der Weißwäscher“ am Zürcher Schauspielhaus, in: Theater der Zeit (1969), H. 5, S. 29.

20世纪50年代的版本较之于30年代草稿最大的变化,是新添了农民沈与开河的情节穿插其中。农民沈理智求真,他通过观察逐渐认识到图依买卖的观点“发臭”、使思考变得“声名狼藉”,因而放弃报名“图依学校”,走上了开河领导的通往社会主义道路的革命。其他人物,如洗衣女,在30年代构思时就被描述为“图兰朵的反面人物”“热爱真理的洗衣女”。布莱希特以这种方式把原素材的“悲喜剧”体裁进行了倒转。自戈齐的《图兰朵》(1762)开始,以“图兰朵故事”中的贵族人物作为“悲剧”传达主题思想,以即兴喜剧中作为下层人物的面具角色负责娱乐,仍有“等级规定”的制约,席勒、普契尼的版本均沿袭了这种“悲喜剧”模式。而在布莱希特这里,以贵族为主要人物的“图兰朵情节”,首次成为喜剧部分的载体,而农民沈、洗衣女、军械技工等作为上升的无产阶级,则得到正面的刻画。

研究者考夫曼(Hans Kaufmann)曾指出,布莱希特的戏剧大多以滑稽方式讽刺资产阶级或资本主义社会中的人物,“舞台角色”不是代表人民创造力量和历史前进方向的完美的正面形象。而观众在通过批判参与艺术欣赏的过程中,成为与“舞台角色”相对立的“对立角色”。[22](P140)但在他的后期剧作中,正面的“对立角色”开始从观众席走上舞台,在《潘第拉》中马狄与地主斗智斗勇,《图兰朵》则指向了无产阶级的胜利。最终开河带领的革命队伍进入北京城,与之相关联的现实事件是毛泽东领导的中国革命的胜利。剧中对无产阶级进行启蒙、领导革命实践的开河是布莱希特心中此阶段理想知识分子的化身。布氏的最终理想是无产阶级与知识分子的融合:“还需要持续一段时间,直到知识分子不再与剩余的民众对立,而是所有民众都知识化(intellektualisiert)。”[20](P348)在他看来,知识或真理最终应该掌握在代表先进生产力和社会前进方向的阶层手中。

喜剧成为布莱希特的现实主义文学观在创作晚期的重要呈现方式。民主德国初期在文艺政策上接受苏联的领导,强调推崇文学经典,尤以歌德、席勒、莱辛和海涅为代表,大体遵照卢卡奇的现实主义文艺观。布莱希特当然不以为然:“只有最大最亮的几颗星星的天空不算天空。”[16](P118)诚如范大灿所指出的,卢卡奇与布莱希特在文艺观上的分歧,源于两人对马克思主义的不同理解,卢卡奇将其理解为人道主义发展的顶峰,而布莱希特则理解为首先是阶级和阶级斗争的学说,于是两人将社会主义现实主义分别理解为符合人道主义的文学和符合无产阶级的文学。[23](PP11-13)这一分歧在民主德国初期没有根本变化。布莱希特并非反对传统,他反对的是对传统接受的教条和僵化,即将德语文学简化为少数文豪的功利和扁平化为民族文化遗产的“思维和感觉的懒惰”[16](P316),并幽默地称之为“损害古典作品的传统”[16](P316)。将《浮士德》表现得严肃庄重就是误解和损害之一:“歌德在《浮士德初稿》中绝妙的幽默并不适合人们给古典作品安排的奥林匹克式庄重步调,就好像幽默和真正的尊严是对立面似的!”[16](P318)布莱希特挖掘经典的喜剧潜力,以现实主义方法“在当下社会语境中处理经典作品”[24](P42)。以喜剧解构席勒的《图兰朵》就是表现之一,以及曾受到形式主义指摘的《浮士德初稿》(1952)[24](P41)。而作为民主德国初期文艺发展主潮的“建设文学”[25](P362),在表现工农题材方面与布莱希特并不抵牾,但两者探索的表达方式有别。在1949年《潘第拉》成功首演次日,他在工作日记中从体裁上对《戏剧小工具篇》进行了补充:“《小工具》产生于这样一个时代,进步国家的戏剧被动员去创造国家希望的特点。共情的部分要置于劳动英雄等人物。这类人物很适合简单朴素(Primitivität)的呈现方式,但实际上整个事件也是简单的。那么体裁的选择就非常重要了,国家建设类的大多数素材都属于喜剧体裁。”[20](P309)“进步”“劳动英雄”等当时主流话语描述了民主德国社会主义建设的一个侧面,布莱希特选择以喜剧的形式表现无产阶级的立场和发展趋势。

结 语

综上所述,布莱希特的喜剧观中“社会的喜剧性”包含三重因素的交织:戏剧的娱乐性、作为哲学基础的唯物史观以及他的现实主义文学观,它们在喜剧《图兰朵》中得到较为完整地呈现。布莱希特在写完《图兰朵》第一稿后,曾总结自己“几乎”是一位喜剧作家但又不尽然:“当我现在回看《图兰朵》时,它恰恰处在德语文学范围之外,就像单独一人常常难以立足。倘若我总体上是一位喜剧作家,而我几乎就是,但恰恰仅仅是几乎,围绕这样一部作品至少有些亲缘关系,使部族得以维持。”[20](P348)布莱希特的犹疑之处可能二:第一,“喜剧”内涵之差异。经过多重变体后的布莱希特“喜剧”,较之传统喜剧带有更多现实和阶级的内容。第二,布莱希特自己也打破了悲剧与喜剧的严格区隔。他在《从叙事剧到辩证剧》(1954)中写道:“在这种观念之下体裁的严格区分就毫无理由了,喜剧或悲剧的方面都可以表现出来。……严肃的情节可以吸收一些喜剧角度。”[16](P300)布莱希特甚至在《家庭教师》1952年的版本中运用了“悲喜剧”的概念。而他推崇喜剧的根本原因,仍是为了改造世界,这从他对喜剧的表述可见一斑:“当今的问题若要从戏剧方面来把握,只能将其看作喜剧的问题。其它一切方式都是对直面表达的逃避。喜剧容许解决办法,而悲剧不能——如果人们还相信这种可能性的话。”用喜剧来把握时代,布莱希特的方法应当是准确且具有引领意义的。

参考文献

[1]PROFITLICH Ulrich, ed. Komödientheorie: Texte und Kommentare. vom Barock bis zur Gegenwart[M]. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, 1998.

[2]BRECHT Bertolt. Werke. Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe in 30 Bänden (Band 22.1)[M]. Hrsg. v. Werner Hecht, Jan Knopf u.a., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1993.

[3]贝托尔特•布莱希特. 陌生化与中国戏剧[M]. 张黎,丁扬忠,译. 北京:北京师范大学出版社,2015.

[4]WIRTH Uwe, ed. Komik: ein interdisziplinäres Handbuch[M]. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2017.

[5]WEIMAR Klaus, ed. Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft[M]. Vol. 1. Berlin: Walter de Gruyter, 1997.

[6]BRECHT Bertolt. Werke. Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe in 30 Bänden (Band 21)[M]. Hrsg. v. Werner Hecht, Jan Knopf u.a., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1992.

[7]FUHRER Therese, HOSE Martin. Das Antike Drama[M]. München: Verlag C.H.Beck, 2017.

[8]BENTLEY Eric. Introduction: Homepage to B. B. [M]//Seven Plays of Bertolt Brecht, BENTLEY Eric, ed. New York: Grove, 1961.

[9]Dudenredaktion. Duden: Deutsches Universalwörterbuch (5.Auflage)[M]. Mannheim: Dudenverlag, 2003.

[10]贝托尔特•布莱希特. 戏剧小工具篇[M]. 张黎,丁扬忠,译. 北京:北京师范大学出版社,2015.

[11]BRECHT Bertolt. Werke. Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe in 30 Bänden (Band 24) [M]. Hrsg. v. Werner Hecht, Jan Knopf u.a., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1991.

[12]GIESE Peter Christian. Das Gesellschaftlich-Komische: Zur Komik und Komödie am Beispiel der Stücke und Bearbeitungen Bertolt Brechts[M]. Stuttgart: Metzler, 1974.

[13]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第1卷)[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译. 北京:人民出版社,1956.

[14]琉善. 琉善哲学文选[M]. 罗念生,陈洪文,王焕生,冯文华,译. 北京:商务印书馆,2016.

[15]马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第8卷)[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译. 北京:人民出版社,1961.

[16]BRECHT Bertolt. Werke. Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe in 30 Bänden (Band 23) [M]. Hrsg. v. Werner Hecht, Jan Knopf u.a., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1993.

[17]格奥尔格•卢卡契,贝托特•布莱希特,等. 表现主义论争[M]. 张黎,编选. 上海:华东师范大学出版社,1992.

[18]WANG Jian. Die Dienerfigur in deutschen und chinesischen Theaterstücken[M]. Bern: Peter Lang, 1999.

[19]贝托尔特•布莱希特. 布莱希特戏剧集(第3卷)[M]. 张黎,主编. 合肥:安徽文艺出版社,2001.

[20]BRECHT Bertolt. Werke. Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe in 30 Bänden (Band 27) [M]. Hrsg. v. Werner Hecht, Jan Knopf u.a., Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1995.

[21]SEYFAHRTH Ingrid. Vom Mißbrauch des Intellekts: Uraufführung von Brechts „Turandot oder der Kongress der Weißwäscher“ am Zürcher Schauspielhaus[J]. Theater der Zeit, 1969(5).

[22]张黎,编选. 布莱希特研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,1984.

[23]范大灿.两种对立的马克思主义文艺观—评卢卡契和布莱希特的分歧和争论[J]. 外国文学评论,1990(3).

[24]赵志勇.“政治地做戏剧”—以1950年代布莱希特剧院两出古典戏剧改编为例[J].文艺理论与批评,2021(3).

[25]李昌珂. 德国文学史(第5卷)[M]. 南京:译林出版社,2008.

薄一荻,南开大学外国语学院讲师,博士毕业于北京大学德语系。研究方向为中德文学文化关系、近现代德语文学,近年在核心期刊发表论文多篇。