诵诗 | 里尔克《沉重的时刻》

Rainer Maria Rilke(赖内·马利亚·里尔克),奥地利诗人、小说家,1875年出生于布拉格,1926年逝世于瑞士。童年时,母亲为了纪念早夭的女儿将他作为女孩养育,并为他起名为René(法语女名,意为“重生”)。在21岁时,里尔克将名字René改为更具有日耳曼气质和男子气概的Rainer。

赖内·马利亚·里尔克在1906年

童年生活和与母亲的关系是里尔克作品的重要主题。里尔克具有天主教背景,他的作品常常书写怀疑与信仰危机,广泛使用隐喻与神话意象,被描述为“象征主义的”、“神秘的”。里尔克一生于欧洲各国漂泊,体验爱情、见证战争,这些经验作为灵感造就了他的创作。1926年末,里尔克因白血病逝世。传闻中引起他疾病的是玫瑰的针刺。作为生命中的最后一个意象,“玫瑰”被里尔克写进自己的墓志铭,他的生命伴随着诗人独具的浪漫色彩落幕。《沉重的时刻》(Ernste Stunde)是里尔克在1900年于柏林创作的象征主义诗歌。

里尔克的墓与其墓志铭:

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,

Niemandes Schlaf zu sein unter soviel

Lidern.

玫瑰,啊,纯洁的矛盾,

欲望,

在如此多的眼睑之下

成为不属于任何人的睡眠

左右滑动查看中德文诗歌

本诗由四节组成,结构简单。诗人以冥思式的语言与意象为载体,揭示人类表象活动与难以捕捉的精神力量之间的动态关系,促使读者对于生命的本质与自身之存在进行反思。

赖内·马利亚·里尔克

诗歌结构在四个小节中保持连贯与一致。在四节诗歌中,动作的发出者都为“wer”。与“jemand(某人)”相似,“wer”泛指“有谁”,不是确切的“个人”,而是超越个人存在的“人们”。诗歌所描写的时间为“jetzt(此刻)”——是里尔克写下诗篇的瞬间、每位读者读到诗篇的瞬间,也就是持续存在着的“每时每刻”。

与此类似,每一节中的地点也都不是具体的,而是笼统概括的“irgendwo(某处)”。在1、3、4节,动作发生在“irgendwo in der Welt(世上的某处)”,而在第2节,动作发生在“irgendwo in der Nacht(夜里的某处)”。“某处”是流动的,是世间的每一处,是无处不在。里尔克也交代了一切行为的动机——“ohne Grund(无缘无故)”。动作并非出于特定的动机,而是无意识的结果。

由此可见,里尔克写的不是易于领悟的瞬间,而是普遍的、稍纵即逝的无数个时刻。这些时刻与某些庄重的存在相关,即“我”。在诗篇中,“哭”“笑”“走”“死”作为彼此平行的片刻与“我”互动,交织构成了一个立体的空间:现实世界。

里尔克从第1节的“weint(哭)”开始着笔,有人在哭,为“我”而哭;他以第4节的“stirbt(死)”为终,有人在死,望“我”而死。哭泣与死亡作为诗歌的开头与结尾构成生命闭环:人们啼哭着呱呱坠地,在生命的最后与死亡打照面。“我”的存在开启生命,而在弥留之际,人们才能真正地与“我”会面。

诗歌的第2节以形式上的细微改变给予读者提示。在这一节中,动作不再发生在“irgendwo in der Welt(世上的某处)”,而是发生于“irgendwo in der Nacht(夜里的某处)”。诗人在此处呈现了一个讽刺性的场景,人们不敢将对“我”的嘲笑公之于众,只能在更为隐秘晦涩的夜间,借着夜晚的遮掩嘲笑“我”。在第3节中,人们走向“我”,在与“我”在死亡之际会面之前先走近“我”。里尔克将个人生命视为线段,每个人都要从开始“走”向结尾。正如诗人在结尾所说,走向死亡,见到“我”。

由此不难想象,“我”似乎是一种超越现实的、沉重的力量,贯穿于人类生死,掌管生命进程。每个人都因“我”而生,用一生向“我”靠近,却在死亡时才能窥见“我”,有人则在某些时刻隐秘地耻笑“我”。解读本诗的关键之一便在于对“我”的身份之阐释。里尔克的思想与创作深受天主教的影响,其诗歌所呈现出的宗教哲思时而是敬爱或敬畏的,时而却更是质疑与讽刺的。在天主教文化中,新生儿在尚未懂事时便经受洗礼,被上帝赐予恩典;新生儿在哭泣中开始自己的宗教使命,为“我”,为上帝而哭。在生命中的某些时刻,信仰者或许发觉教义中的惩戒或福祉并未应验,开始质疑信仰的真实性,在不为人知的夜间悄悄质疑“我”、耻笑上帝。信仰者穷尽一生,将与“我”相见作为人生的终点,不断走向上帝;在死亡之时,他们终于能用最后一瞥看清“我”的模样,与信仰的上帝相见——然而见到的“我”是预期中的神明或是虚无,在里尔克看来却不得而知。

本诗创作于1900年,西方世界正经历着由19世纪步入20世纪的世纪之交,同时即将面临现代化所带来的巨变。此时,工业化、城市化与科学的迅速发展使人们过去的宗教信仰开始发生动摇,大众逐渐开始重新探寻自身的存在与精神,以质疑的视角重塑基督教视角下人类所经历的生老病死。里尔克深受尼采虚无主义哲学的影响,他同样意识到了西方文化中隐藏的信仰危机,并在诗歌中预言未来西方世界必将面对的“沉重的时刻”——既是诗歌第4节中个人死亡时与信仰的残酷真相相对的时刻,也是西方社会终将面临的信仰崩塌的时刻。十四年后战争的爆发则是这一切预言揭晓的“沉重的时刻”。

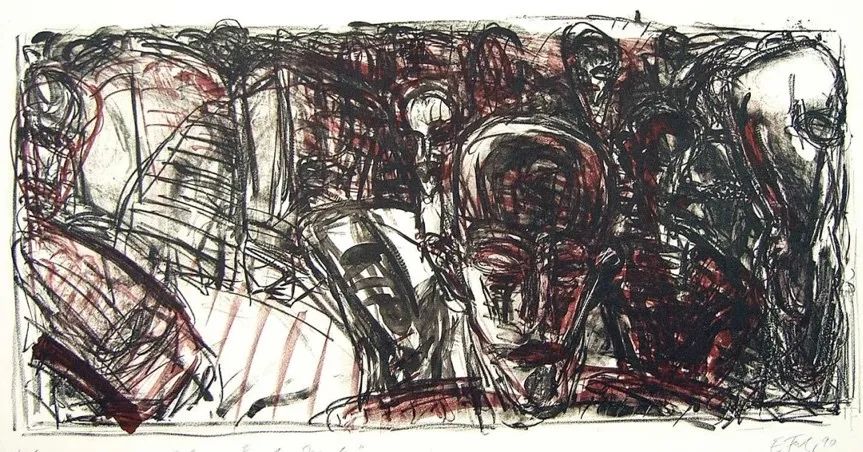

德国画家Ellen Fuhr(艾伦·富尔)基于本诗创作的同名画作

借助诗歌,里尔克呼吁大众重新思考自身的存在,以自身的反思面对陈旧信仰坍塌的“沉重的时刻”。里尔克将个人面临自身存在议题时的复杂情感与哲学思想以诗意文字结合,在他的笔下,“沉重的时刻”不仅是陈旧信仰岌岌可危的时刻,也是个人存在意义实现的时刻。在这个时刻,旧的秩序被质疑撼动,而个人则必须在苦痛的反思中建立起新的秩序,现代化的巨人脚步正在降临。20世纪被这样的时刻开启,人们必须质疑、反思与重建的沉重的时刻。

徐亦杨,伦敦大学学院2024级比较文学专业硕士研究生,本科毕业于北京语言大学德语系。研究兴趣为20-21世纪德语文学。