王凯 | 跨界书写与脑文本传递:《胡桃夹子》的双重伦理旨向

本文原载于《外国文学研究》2023年第6期。感谢作者王凯老师、《外国文学研究》和“国际儿童文学研究中心”公众号的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

内容摘要:儿童文学领域存在大量跨越儿童文学与成人文学边界的“跨界书写”现象,考察脑文本的传递和加工则是探讨其机理的有效路径。创作《胡桃夹子》时,E.T.A.霍夫曼双重性的脑文本造就了两种文学模式复合的书写文本,为儿童和成人读者在各自原有脑文本基础上构建截然不同的新脑文本提供了可能,作品由此具有双重伦理旨向。儿童聚焦于书写文本中的传统童话模式,构建出以“好人”战胜“坏蛋”的过程为核心的脑文本;抽象概念尚不完备的儿童将朴素的情感好恶附着到胡桃夹子、老鼠等物象概念之上,由此得到伦理启蒙。成人则难以忽视作品中虚实变幻的叙事模式,其建构的脑文本可指向儿童主人公的内心冲突和人性因子逐渐控制兽性因子的伦理选择过程,从而得以观照和反观儿童和自己的内心。面对跨界书写,研究者须在不同隐含读者间切换身份并激活自己脑文本库相应部分,方能接近其精神内涵。

关键词:跨界书写;脑文本;《胡桃夹子》;儿童文学;伦理选择

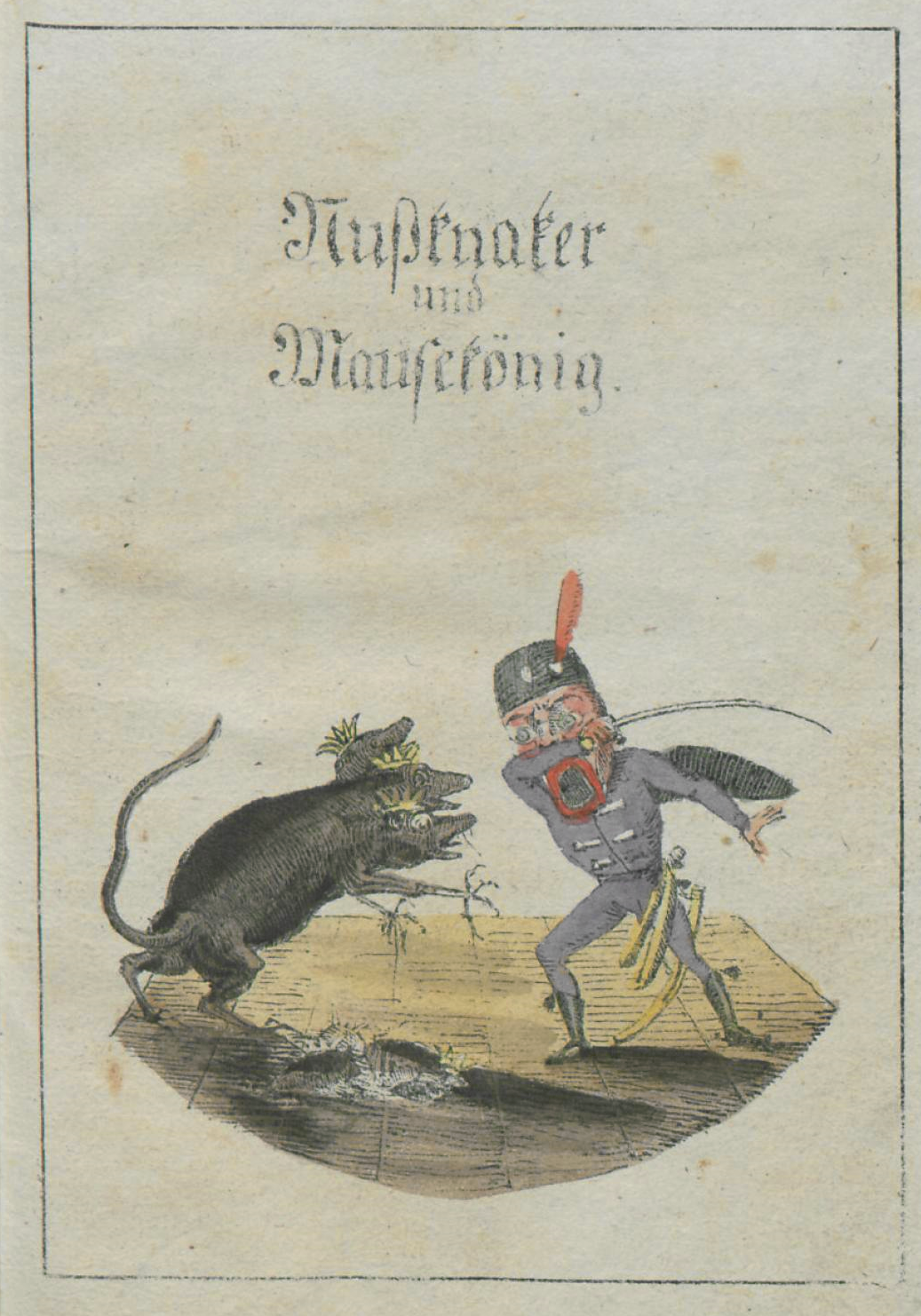

德国晚期浪漫派代表作家E.T.A.霍夫曼(E.T.A. Hoffmann)创作的《胡桃夹子和老鼠王》(Nussknacker und Mausekönig,汉语中一般简称《胡桃夹子》),如今被誉为“国际儿童文学经典”(Kümmerling-Meibauer,“(De)Canonisation Processes” 147)和“儿童与青少年幻想文学的奠基文本”(Pietzker 182)。然而作者同时代的很多评论家却出于该作品叙事结构等因素的考虑,认为其并不适合孩子阅读;与之相对,霍夫曼本人虽不排斥将其作为成人文学阅读,但却坚称该作品是为儿童所写的童话,认为儿童能够领悟一些成人所忽略的内涵,并举出实例证明儿童对该作抱有极大兴趣。虽然当今学者大多承认,《胡桃夹子》“打破了儿童文学和成人文学之间的界限”(Kümmerling-Meibauer, “Images of Childhood in Romantic Children’s Literature” 193),只是儿童和成人“分别从童话中解读出完全不同的东西”(Segebrecht 65),儿童在有些方面“可以比成人读者更恰当地理解”(Grenz 72);但是关于作品的诸多研究却未能对其跨越儿童文学与成人文学边界的机理进行深入和有效的阐述。

E.T.A.霍夫曼

上述讨论揭示了《胡桃夹子》典型的“跨界书写”特征。关于跨越儿童文学与成人文学界限这一大量存在的现象,当前学界流行两个相似的概念,“跨界”(crossover)和“跨界书写”(cross-writing),相较之下,前者更侧重于从接受的角度看待,而后者更强调作家的创作和由此形成的文本特性对接受的作用,一般是指作家在创作同一部作品时同时面向儿童和成人读者,因而与本文的研究主题更为契合。目前对跨界书写的探讨多局限于描述层面,对其从生成到接受的机理进行解释的研究尚显不足。这种研究有赖于一种将作家创作、文本特征、读者接受进行有效串联的理论工具,而文学伦理学批评提出的“脑文本”概念恰能担当此任。“脑文本指以人的大脑为介质保存的记忆。脑文本是一种特殊的生物形态,是人的大脑以记忆形式保存的对事物的感知和认识”(聂珍钊,《文学伦理学批评导论》 270)。脑文本之所以被称为“文本”,是因为其与书写文本具有同质性,即只有较明确的、能转码为语言文字的大脑记忆才是脑文本,情感冲动、瞬时意念等只能作为脑文本的促成因素。正是由于这种同质性,脑文本才能够由作者通过书写文本传递给读者,从而将作者、书写文本、读者三个文学创作与接受的环节串联成一个完整链条,“为我们认识文学的教诲功能找到了新途径”(聂珍钊,《脑文本和脑概念的形成机制与文学伦理学批评》 34),也为我们解释跨界书写的机理提供了有效路径。《胡桃夹子》的跨界书写特性并非凭空生成,也并不仅仅存在于书写文本内部,而是由作者霍夫曼创作时的脑文本出发,经由书写文本(包括故事人物脑文本)到达儿童读者和成人读者构建的脑文本,并在这一脑文本传递与加工的过程中实现作品对儿童和成人的双重伦理功能。

“脑文本”概念由聂珍钊教授提出以来,已被较多运用于具体作家作品的研究。目前的研究多聚焦于作家脑文本、故事人物脑文本或是从前者扩展到后者。“学习研究文学的一个重要目的是为了获取作家和人物的脑文本”(苏晖、熊卉 57),而除此之外,脑文本向读者传递以及读者脑文本构建的方式对于研究作品的伦理功能也同样重要。近期有学者关注到围绕特定脑概念的隐喻脑文本,研究“施喻者脑文本向解喻者脑文本的有效转化”(任洁 54),已经涉及到上述视角,但尚未有关于读者如何对作品整体叙事脉络进行脑文本建构的研究。而本文则将聚焦于此,探讨《胡桃夹子》如何通过跨界书写使儿童和成人读者构建出不同脉络的脑文本,从而受到不同层面的伦理启迪。

作家脑文本与《胡桃夹子》跨界书写特性的生成

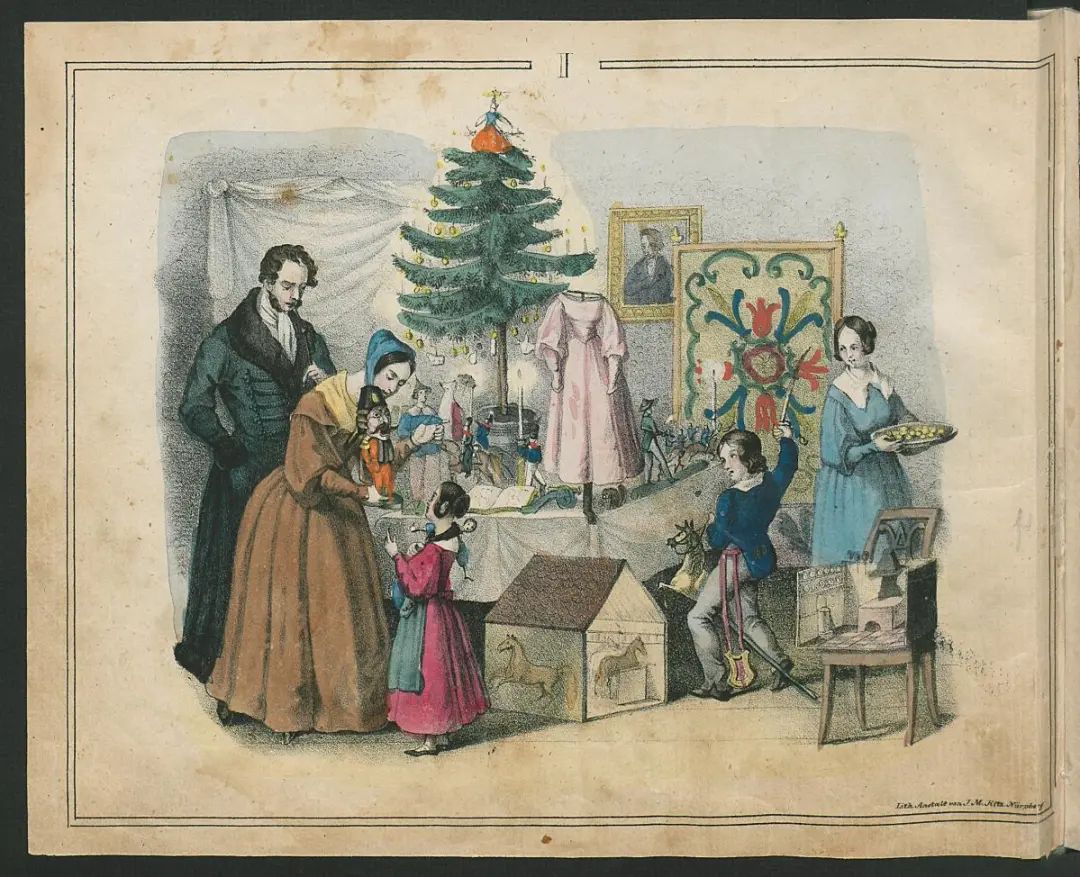

创作《胡桃夹子》时,作者E.T.A.霍夫曼的脑文本具有双重性。一方面,《胡桃夹子》是作者明确为儿童创作的。作品最早是霍夫曼写给好友黑茨克(Julius Eduard Hitzig)的一对儿女弗里茨(Fritz)和玛丽(Marie)的,《胡桃夹子》文本中的受叙者以及故事的小主人公及其哥哥也被用这两个名字命名。该作1816年首次发表在《儿童童话》(Kindermärchen)中,此作品集由霍夫曼和两位好友策划,三篇作品分别来自三人。在《胡桃夹子》写作的年代,民间童话和民间诗歌受到浪漫派大力推崇并被奉为最适合儿童的阅读材料,搜集、整理和传播民间文学的活动成为欧洲的时代风尚,如格林兄弟搜集整理的《儿童和家庭童话集》(俗称《格林童话》)第一版第一、二卷已分别于1812和1815年出版。作为浪漫派代表作家,霍夫曼在创作首先面向儿童的作品时,必然考虑儿童接受的特点、适合儿童的文学样式(民间童话样式要得到充分借鉴)和作品对儿童的教育作用,而这种考虑构成了作者在创作时脑文本的一方面来源。

另一方面,作者又并不满足于照搬传统童话的样式。其一是由于他对理想儿童的追求与对传统童话的看法之矛盾。在回应对《胡桃夹子》的质疑时,他提出“如果认为生动的富于幻想的儿童,我们这里谈的只能是这样的儿童,会满足于内容空洞的废话,就像经常以童话之名出现的那些废话,那么这在我看来是一个巨大的错误”(Hoffmann 306)。在霍夫曼看来,传统童话这种文学样式过于单调,因而恰恰束缚了他理想中的“生动的富于幻想的儿童”。其二是出于霍夫曼对于自己诗学理念和创作特色的坚持。他将自己的诗学理念命名为“谢拉皮翁原则”(das Serapiontische Prinzip),“谢拉皮翁原则基于这样的观念:存在一个想象力的内在世界和一个物质性的外在世界,而艺术品是这两个世界互动的产物”(Woodgate 191)。秉持此理念,霍夫曼形成了“在现实与幻想、外部世界与内部世界之间自由穿梭”(冯亚琳 38)的叙事特色。即便在为儿童创作的作品中,他也不想放弃自己一以贯之的创作原则和对儿童精神世界的探察与关怀,因而必然会在一定程度上偏离传统童话样式。关于偏离传统童话样式的思考,构成了霍夫曼创作《胡桃夹子》时脑文本的另一方面来源。

上述两个方面相互作用,在作者脑文本中形成了传统童话样式与霍夫曼创作风格相结合的独特文学样式。而作家的文学创作“都是按照一定的文学样式对脑文本进行编辑和加工的结果。只有经过这种编辑和加工,脑文本才能转变成文学脑文本”(聂珍钊、王永 168)。由此,作者形成了极具开放性和跨界书写特性的文学脑文本,并进而转换为书写文本。而对于《胡桃夹子》书写文本的读者而言,由于儿童和成人的认知特点和原有脑文本全然不同,在阅读时所构建的脑文本必然既有共同基础,又存在巨大差异,作品所实现的教诲功能也由此存在根本差别。下文将基于《胡桃夹子》书写文本与其中的人物脑文本,尝试探究如下问题并从中寻求对儿童文学研究的普遍意义:《胡桃夹子》为儿童和成人读者脑文本的构建提供了何种可能性?所构建的脑文本分别具有何种伦理意义?跨界书写特性和双重伦理旨向如何通过脑文本的传递与加工得以实现?

《胡桃夹子》与儿童脑文本

儿童对于《胡桃夹子》叙事的理解建立在其认知特点和经验框架的基础之上。认知叙事学专家弗卢德尼克(Monika Fludernik)强调了经验与认知的紧密结合,认为它们共同构成叙事识解的基础。她指出:“所有叙事都建立在意识的居间调节功能之上”,而“意识由源自生活的经验性以及处理经验的思维尝试构成,它包括对行为的体悟,也必然包含对心理过程的理解。叙事模式因此都是在可等同为人类意识范畴的认知范畴基础上被‘识解’或调节的”(Fludernik 36)。儿童读者的经验框架必然与其认知能力相互制约。儿童具有“道德实在论”倾向,他们倾向于把“善”“恶”外在化和绝对化,这既是他们的认知特点,也是他们对生活的感受。这一特征又与儿童阅读童话的文类经验相互强化。“文类归根结底是一种大的认知框架”(Fludernik 32)。基于以上原因,儿童会在跨界书写的《胡桃夹子》中识解出童话的叙事模式。该作“在双重意义上是儿童童话:以儿童主人公的视角书写并且面向儿童读者”(Schikorsky 522),除了中间插叙的“硬胡桃童话”是由故事人物罗瑟梅耶教父讲述给七岁小主人公玛丽的,其余叙述均围绕玛丽的视角展开,这就使儿童读者倾向于对同样作为儿童的玛丽产生角色认同和共情。虽然作品叙事结构复杂,“现实生活与虚构融为不可分割的整体”(别林斯基 22),导致故事情节存在多种理解可能;但是“在与玛丽相认同的儿童读者看来,这是一篇扣人心弦的童话,以和谐的结局告终”(Kümmerling-Meibauer, Kinder- und Jugendliteratur 89)。因而儿童读者阅读《胡桃夹子》时所构建的脑文本,与儿童主人公的脑文本具有一致的事件发展逻辑。

Peter Carl Geissler为 C.H. Zeh'schen Buchhandlung出版社版《胡桃夹子》绘制的插画

在玛丽和儿童读者的眼中,整个故事开始于插叙的“硬胡桃童话”;“硬胡桃童话”具有“元话语”(Neumann 147)功能,“玛丽的幻想世界……从根本上是受罗瑟梅耶讲的‘硬胡桃童话’的逻辑所支配”(Steinlein, “,eigentlich sind es nur Träume‘” 75)。王宫里的老鼠吃了准备宴会所需的肥肉,因而国王决心惩罚老鼠。与故事叙述者重名的宫廷钟表师罗瑟梅耶,设计出捕鼠器捕杀了大量老鼠。鼠王后毛瑟吝克为了给她的七个儿子和其他亲属报仇,使用巫术将国王刚出生的女儿芘尔丽帕变得奇丑无比;只有通过找到一颗坚硬无比的胡桃,并由一位从没刮过胡子和穿过靴子的男子咬开后递给公主吃,公主才能获救。受国王之命,罗瑟梅耶和一位宫廷星象师四处寻找了十五年,终于在纽伦堡罗瑟梅耶的堂兄那里找到了这颗胡桃,而可以咬开胡桃的人,正是堂兄的儿子小罗瑟梅耶。罗瑟梅耶的这位侄子成功地恢复了公主的美貌,自己却因在后退的过程中意外踩死鼠王后毛瑟吝克,变成了胡桃夹子木偶般模样的丑八怪。国王和公主本人违背了与解救者结姻的承诺,将罗瑟梅耶叔侄和星象师统统赶出宫门。根据星象师预测,当小罗瑟梅耶杀死毛瑟吝克的第八个儿子,并有一位女子不嫌弃他的丑陋而爱上他时,他便会恢复原貌。

“硬胡桃童话”中未了的恩仇,在作品的主体部分得以延续。“玛丽认为这个童话包含着解释夜里的事件和她进一步行为的钥匙”(Schikorsky 524)。与玛丽认同的儿童读者也会跟随小主人公脑文本的逻辑,将故事主体部分中的罗瑟梅耶教父,认同为“硬胡桃童话”中的宫廷钟表师罗瑟梅耶;将爸爸作为圣诞礼物赠与的胡桃夹子木偶,认同为插叙童话中罗瑟梅耶的侄子小罗瑟梅耶;将长着七颗头颅的鼠王,认同为毛瑟吝克的第八个儿子。在玛丽的帮助下,变形为胡桃夹子的小罗瑟梅耶杀死了反复威胁和侵害他们的鼠王,之后二者一同进入极乐世界般的玩偶王国,而胡桃夹子正是玩偶王国的王子。最后,已成为国王的胡桃夹子蜕变为一名英俊的少年,向玛丽成功求婚并让玛丽成为了他的王后。

儿童读者阅读《胡桃夹子》所构建的脑文本,如同其阅读多数传统童话时一样,以“好人”战胜“坏蛋”的斗争过程为其主线。“文学教诲功能的实现是通过文学的脑文本转换实现的”(聂珍钊,《脑文本和脑概念的形成机制与文学伦理学批评》 33),然而书写文本要转换为脑文本,只有经过与读者原有脑文本的整合过程才能完成。即便是儿童,在阅读《胡桃夹子》而形成关于作品的脑文本之前,头脑中也已经有作为基础的脑文本存在。儿童的抽象思维能力尚有待发展,他们难以想象人可以既好又坏,而是倾向于善与恶分别由不同个体承担。人非好即坏,即是儿童在认知发展独特阶段所形成的心理体验和脑文本脚本,而这一脑文本脚本又得到儿童所阅读文学作品的强化。“既然善恶两极分化主导着儿童的心理,它也影响着童话故事”(贝特尔海姆 10)。一方面,儿童的认知特点在大量儿童文学作品中得到回应,这些作品塑造了绝对的“好人”和“坏蛋”,讲述了前者战胜后者的斗争过程;另一方面,儿童通过大量阅读这些作品,又巩固了其认知模式,强化了善恶两极分化和相互斗争的脑文本脚本。

同霍夫曼的许多其他作品一样,《胡桃夹子》因叙事结构和层次的极端复杂性而具有多重理解可能,但儿童在阅读作品时所构建的脑文本,必然受其原有脑文本的影响,受其认知特点和熟悉的文学样式的限定,从而具有较强的确定性。上文所述故事脉络大抵符合儿童在其原有脑文本基础上所建构的脑文本。这一建构结果基于善恶分明的朴素道德观念,契合了以《格林童话》为代表的传统童话常见情节模式。对于儿童来说,小主人公玛丽和胡桃夹子(小罗瑟梅耶)是“好人”,而老鼠家族则是“坏蛋”,“好人”最终战胜了“坏蛋”,作为“好人”的玛丽和小罗瑟梅耶最终幸福地生活在一起。

儿童脑文本中的“善”“恶”概念,必须要借助于具体物象才能形成和发展,这也是《胡桃夹子》作为儿童文学的作用所在。脑文本是由脑概念构成的。“脑概念是对客观事物的抽象定义,是用于指称某一具体事物或抽象概念的术语。脑概念从来源上说可以分为两类,一类是物象概念,一类是抽象概念”(聂珍钊,《脑文本和脑概念的形成机制与文学伦理学批评》 31)。对具体事物的抽象得到物象概念,而对物象概念的抽象则得到抽象概念。儿童的抽象能力尚未完全形成,其对“善”“恶”等抽象概念的体会只有依托脑文本中的物象概念才得以存在和发展。《胡桃夹子》便是先使儿童形成关于玛丽、胡桃夹子和老鼠的物象概念,在此基础上引导儿童感受善恶之别,帮助儿童发展“善”“恶”抽象概念,从而实现伦理启蒙功能。然而儿童脑文本中的物象概念并不能自动生成“善”“恶”概念,这一过程必须通过文本的叙事安排和儿童读者的切身感受才能逐渐实现。文本通过叙述和描写,不断丰富物象概念的内涵,使儿童认同或者反感特定的物象概念,将儿童对善恶的印象紧紧附着在物象概念之上。“儿童的选择更多的是基于谁唤起了他的同情,谁激起了他的反感,而不是道德的正确与否……儿童面临的问题不是‘我想做一个好人吗?’而是‘我想成为像谁一样的人?’儿童是在全身心地认同于某个人物的基础上做出决定的”(贝特尔海姆 10)。儿童是在认同或反感其物象概念的基础上,逐渐发展“善”“恶”抽象概念的。

括而言之,《胡桃夹子》对儿童的教诲功能,在于通过诱导儿童将相应情感体验附着在物象概念之上而达到伦理启蒙的效果。通过大量阅读类似儿童文学作品,儿童在物象概念的基础上,逐渐形成了对善恶的印象,从而具有了发展“善”“恶”抽象概念的可能。阅读经验使儿童形成了“好人”必然战胜“坏蛋”、 “好人”必将获得幸福、“坏蛋”定会受到惩罚的脑文本,这样的脑文本引导儿童学做好人,从而达到伦理教诲的目的。

《胡桃夹子》与成人脑文本

相较于儿童读者,成人阅读《胡桃夹子》后所构建的脑文本,会与儿童主人公的脑文本存在较大距离。成人具有丰富的生活经验和文学阅读经验,并具有了完整的抽象概念体系,其脑文本也因此更为复杂,因而与儿童按照传统童话模式理解《胡桃夹子》不同,成人无法忽视作品叙事的独特性与复杂性。“叙述者跟读者做着令人迷惘的游戏,将读者在梦境、幻想、现实和童话虚构间来回抛掷,使其持久地处于不确定之中”(Schikorsky 526),因而成人读者很难对主人公产生共情。成人难以像儿童读者一样紧紧跟随玛丽脑文本的逻辑,而是会在较远距离之外观察和分析儿童主人公的脑文本。

尽管真幻虚实若即若离的特点导致多重理解可能,但学者们却存在一项共识,认为作品是对小主人公内心世界的演映,是儿童“精神内部空间的戏剧”(Steinlein, “Kindheit als Diskurs des Fremden” 295),“现实经历和奇异经历,都发生在女孩的内心世界,反映了她的内心冲突”(Kümmerling-Meibauer,“(De)Canonisation Processes” 149)。从这个意义上讲,无论我们怎么解读玛丽奇异经历的性质及其与现实世界的关系,这些奇异经历都与现实世界一起,共同建构了玛丽的脑文本。因而成人在理解文本时,可从小主人公自身对其经历或想象的整体心理建构出发,在完整还原其脑文本脉络的基础上进行理性审视。

虽然成人与儿童读者对作品的理解均与儿童主人公的脑文本紧密相关,但成人与儿童的原有脑文本存在巨大差异,因而会对主人公脑文本产生不同反应,从而在阅读后构建出迥乎不同的脑文本。儿童的认知水平、生活经验和阅读经验导致其脑文本脚本单一化,加之儿童读者对玛丽的角色认同,使得其阅读时的脑文本与主人公的脑文本处于同一层次,均将焦点置于外部世界的斗争。而成人的复杂脑文本在面对作品交错纷杂的叙述结构时,并不会满足于简单跟随主人公的脑文本逻辑,而会倾向于将其脑文本当作理性分析的客体,借此窥察儿童内心世界的冲突。

从这一角度出发,善恶的对抗并非发生在外部世界,而是发生在玛丽的内心,玛丽脑文本中的事件发展过程则是对其“所要经历的获取人的本质的过程”(聂珍钊,《文学伦理学批评的价值选择与理论建构》 73)即伦理选择过程的具象描绘。与儿童未完全形成“善”“恶”抽象概念不同,成人能够脱离物象概念而抽象地理解善恶,知道善恶无法截然分离,而是同时存在于一个人身上;“斯芬克斯因子”概念即是对这一理解的学术提炼与升华,“斯芬克斯因子由人性因子和兽性因子两部分构成,因此它也是人性因子和兽性因子的总称……由于每一个人都是善恶并存的生物体,因此人实际上就是一个斯芬克斯因子”(聂珍钊,《文学伦理学批评导论》 276)。区别于儿童脑文本中善恶分别由不同个体承担,拥有丰富脑文本和复杂脑概念体系的成人具有了如下理解作品的可能:小主人公玛丽并非单纯善或恶的代表,作为儿童,她是发展着的人性因子和兽性因子的对立统一体,故事中的胡桃夹子(小罗瑟梅耶)和老鼠家族,即分别为玛丽内心中人性因子和兽性因子的具象,二者间的斗争则代表着人性和兽性因子在斯芬克斯因子中的对立;故事发展过程即映射了儿童的伦理选择过程,在此过程中人性因子从无到有,逐步壮大,并通过逐渐控制和约束兽性因子,实现了“对本能力量的文化占领”(Neumann 146)。

按照故事时间的顺序,“硬胡桃童话”中的故事最早发生;老鼠家族和小罗瑟梅耶(胡桃夹子木偶的前身)均已出现在这一阶段故事中,玛丽本身虽未直接出现,但是她与故事中的芘尔丽帕公主具有“同一性”(Neumann 148),构成同一生命体。“硬胡桃童话”中本应由芘尔丽帕承担的小罗瑟梅耶新娘的角色,在作品主体部分由玛丽完成。文本还多次暗示玛丽与芘尔丽帕的同一关系。如罗瑟梅耶教父曾对玛丽讲:“你和芘尔丽帕一样,是一位天生的公主,因为你统治着一个美丽、闪亮的王国”(284)。在玩偶王国的玫瑰湖上乘船时,玛丽说她在湖面上看到了芘尔丽帕的脸庞,胡桃夹子却回应道:“这不是芘尔丽帕公主,这是您自己,始终只是您自己”(296)。对于玛丽,“这里的湖起到自我发现和自我认识的镜面和媒介的作用”(Schikorsky 530)。之后玛丽回到现实生活中,面对柜子里的胡桃夹子木偶情不自禁地说:“啊,亲爱的罗瑟梅耶先生,要是您真的有生命,我不会像芘尔丽帕公主那样做,不会瞧不起您,因为您是为了我才变得不再英俊!”(304)这说明玛丽已自觉将芘尔丽帕当作自身的镜像。基于芘尔丽帕和玛丽的同一关系,可以将二者解读为同一个生命体的两个不同发展阶段,在“硬胡桃童话”中,生命体以芘尔丽帕公主之躯存在,在之后发生的故事中,生命体以玛丽之身延续。《胡桃夹子》所展现的即是由芘尔丽帕和玛丽接续构成的生命体之伦理选择过程。

在芘尔丽帕吃下小罗瑟梅耶为她咬开的胡桃而恢复容貌之前,这一生命体如同所有刚出生的儿童一样,只具有兽性因子而不具有人性因子,因此并不是真正意义上的人,而只是人的形体。在她被鼠王后毛瑟吝克施以巫术而变丑之后,宫廷钟表师罗瑟梅耶“非常灵巧地把芘尔丽帕小公主拆开,拧下她的小手和小脚,立即观察内部结构”(272-273)。芘尔丽帕可以像机器人一样被卸开,说明了她此时还只是人的躯壳,尚不具备人的本质。

老鼠家族则是兽性因子的化身,是“具身为动物的原欲”和“妖魔化了的自然”(Neumann 139-140)。整个故事矛盾的缘起,即为老鼠家族吃了王宫宴会所需的肥肉,而食欲恰是兽性因子最重要也最原始的元素,故事以此为开端,说明作为生命体的人,首先具有的是由食欲等构成的兽性因子。而鼠王后“宣称与王室是亲戚”(268),则暗示兽性因子是人不可分离的一部分。

与老鼠家族相对,“从属于玛丽文化场域”(Neumann 139)、“作为骑士般理想化形象”(Neumann 150)的胡桃夹子(小罗瑟梅耶),乃是人性因子的具象,而芘尔丽帕所吃下的胡桃同样是人性因子的具象。果仁形状酷似人类大脑的胡桃,与胡桃夹子之间具有天然联系;“硬胡桃童话”也提示了胡桃与小罗瑟梅耶(胡桃夹子)的紧密关联:为他人咬开胡桃是小罗瑟梅耶的特长和爱好,也正是他咬开了坚硬无比的胡桃。这颗芘尔丽帕恢复容貌必须服下的胡桃,历经十五年千辛万苦方才找到,找到后也难以打开,意味着生命体为获得人性因子所要付出的艰辛。芘尔丽帕吃了硬胡桃的果仁从而恢复了正常容貌,意味着其从躯壳转变为真正意义上的人。

芘尔丽帕吃下硬胡桃后,生命体开始具有人性因子和伦理意识,但其人性尚不完备,因此还必须进一步经历伦理选择过程,使人性成为其主导因素。而“伦理选择过程是由一个个具体的伦理选择活动构成的”(聂珍钊,《伦理选择概念的两种涵义辨析》 22)。芘尔丽帕开始时做出了错误的选择,违背了承诺并将解救者粗暴地赶出王宫。人性的完善则要求儿童还必须做出一系列正确的选择,这些选择由玛丽接替芘尔丽帕,在作品主体部分的故事中完成,并集中体现为玛丽在鼠王的三次要挟下面临的三次取舍。

在这三次选择之前,胡桃夹子曾率领一众玩偶,与七头鼠王带领的鼠军展开激战,但并未取得胜利;这说明此时的人性因子还不具备压倒兽性因子的能力。此次战斗之后,鼠王在玛丽夜里睡觉时要挟她交出甜食,声称否则将咬死胡桃夹子。甜食代表着人的食欲,而胡桃夹子则是人性因子的化身。玛丽为了保全胡桃夹子,在第二天睡觉前果断地将甜食摆在柜子前面,任由老鼠啃噬,意味着玛丽选择了克制食欲而保证崇高的人性因子不受侵犯。下一个夜晚,鼠王再次以胡桃夹子的性命相要挟,要求玛丽交出其玩偶。玩偶的作用在于陪伴,主要为了满足马斯洛(Abraham H. Maslow)在其需求层次理论中提出的“归属和爱的需要”,比作为“生理需要”的食欲层次更高;因此玛丽的这次选择并未像上次那般果断,“泪水从小玛丽眼中涌出”(286)。尽管如此,玛丽还是选择了拯救胡桃夹子,保证人性因子的神圣不可侵犯。

鼠王第三次要挟玛丽,是要求其交出图画书和小裙子。图画书和小裙子,代表着认知和审美,从属于理性。文本虽描写了玛丽面临选择时的极端为难和痛苦,但并未让玛丽做出最终决断,原因在于:认知和审美所从属的理性,与人性因子是同一的,这个选择因而也并不成立。在胡桃夹子的提醒下,玛丽依靠哥哥的帮助,为胡桃夹子佩上了一把宝剑。借助宝剑,胡桃夹子最终战胜了鼠王。从故事逻辑看,作品本可安排胡桃夹子在玛丽面对第一次选择时就提醒她为自己找一把宝剑;之所以在第三次选择时才提醒,是为了表明伦理选择虽然痛苦,却是成长所必须经历的,唯有经历伦理选择,人性因子才能控制兽性因子,人性才能够完善。

战胜鼠王之后,胡桃夹子带领玛丽进入了极乐世界般的玩偶王国,象征着人性因子控制兽性因子后,人性的美好和完善;然而人性却始终面临着威胁和挑战,需要进行有效的维护。“即便对于己经经历了伦理选择,具有了成熟的理性意识与伦理道德观念的成人而言,要想完全约束住自己的兽性因子,也是一件非常困难的事情”(李纲 74);玩偶王国中不时出现的侵袭和骚乱即是对人性所受考验的写照。例如馋嘴巨人曾大肆吞噬王国京城里食物做成的建筑,造成严重破坏。馋嘴巨人是食欲的化身,该事件意味着兽性因子对人性的侵扰。再比如王国京城也会不时出现骚乱,但只要有人呼唤“糕点师”,骚乱就会平息。“这里的人们称一种未知但极其可怕的力量为糕点师,人们相信这种力量有能力对人类做其想做的任何事情”(298)。文本暗示玩偶王国的居民都是由食物做成的玩偶,因此糕点师之于王国居民,乃是神性和崇高之于人类和人性的隐喻。人只有敬畏崇高,才能够平息人性的骚动,保持人性的完善。在骚乱平息后,玩偶王国的居民会问自己:“人是什么,人可以成为什么?”(298)这个关于人的终极问题,代表着我们要时刻追问自身的存在,反思自身的价值,才能在保持人性的同时不断成长。

以上展示了成人将《胡桃夹子》书写文本与其原有脑文本和脑概念体系相整合,所能建构出的以儿童伦理选择过程为核心的脑文本脉络。成人在其中所收获的,并不像儿童那样在于朴素的伦理启蒙,而是对儿童内心世界的观照和对自己内心世界的反观。所有成人都经历过童年与成长,《胡桃夹子》可引导成人追忆和反思自己的成长过程和道德状态,使其在保持人性和提高道德水平的同时,能够通过共情了解儿童的心理特点和需求,并且意识到儿童既不是天使,也不是恶魔,而是发展着的人性因子和兽性因子的对立统一体,从而对儿童加以有针对性的教育和引导,帮助儿童顺利成长。

Peter Carl Geissler为C.H. Zeh'schen Buchhandlung出版社版《胡桃夹子》绘制的插画

传输双频脑文本信号的跨界书写

对“跨界书写”的认识为儿童文学研究开辟了更广阔的空间。“跨界书写”研究的倡导者科诺普夫马赫(Ulrich Kneopflmacher)和迈尔斯(Mitzi Myers)指出:“我们希望将跨界书写宣称为一个开锁工具,可以打开隔绝和贬低我们领域(指儿童文学研究)的那些大门。跨界书写不仅仅是把简单的钥匙,而是会提供瑞士军刀式的多种批评功能”(Knoepfmacher and Myers xv)。

跨界书写视角的这种开拓作用,来源于作家创作时的脑文本、书写文本和读者阅读所构建的脑文本之间的复杂关系,来源于三者既对应又偏移而形成的张力。在跨界书写中,作家的脑文本是开放的,拒绝确定性和唯一性;作家一方面企求最大程度地影响读者,另一方面却并不希望其脑文本被简单地复制给读者。然而作家创作出的书写文本却是确定的,在确定的书写文本中包蕴开放的脑文本,需要作家高超的创作技巧。在阅读确定的书写文本时,不同读者会将书写文本与自己原有脑文本整合而构建出不同的脑文本;这一复杂的整合过程恰与作家脑文本的开放性及其创作技巧相呼应。因此对于《胡桃夹子》这样的跨界书写作品,不应简单将其作为儿童文学或成人文学研究,也不应割裂其作为儿童文学与作为成人文学的联系,而应当从书写文本所蕴含的开放性出发,考察作品对不同读者的不同伦理旨向如何通过脑文本的传递与加工得以实现。

在跨界书写中,书写文本之所以能对脑文本建构保留开放性,是因为其中至少有两种模式共存,“一种模式是传统的、更具确定性的,因而面向儿童读者;而另一种模式面向成人读者,更具不确定性,更复杂”(Shavit 78)。对于《胡桃夹子》,这两种模式一是传统童话的模式,二是现实与幻想玄妙结合的叙事模式。儿童基于其原有脑文本和认知水平,只会按照其中更具确定性的模式即传统童话模式,构建出以“好人”战胜“坏蛋”的过程为核心的脑文本。“而更具确定性和更具不确定性的两种模式间的相互作用,只有成人才能认识到”(Shavit 78);成人读者能够置身于传统童话模式与真幻虚实玄妙结合的叙事模式之间,由此构建的脑文本可以超越好人与坏人斗争的故事,指向小主人公的内心世界和伦理选择过程。换言之,由于第一种模式的存在,儿童和成人构建出同样的故事脉络,同样领会到其中善恶的斗争;而第二种模式的介入虽被儿童忽略,却能够干预成人的理解,因而成人的脑文本可将善恶斗争从不同个体之间迁移到同一主体的内心世界。

阅读跨界书写作品时,儿童与成人构建脑文本和接受伦理教诲的方式存在根本差异。“儿童是纯粹用感性去感受艺术的,进行这种审美活动的儿童是不去对文学作品进行分析和批评的”,儿童是以“身心一元”的方式,将从《胡桃夹子》等故事中得到的感动融入到自身的“本质力量”(朱自强 141-142)中。儿童用本真的生命力来感受故事中的形象,把朴素的情感好恶灌注到其形成的物象概念之中,在此基础上构建其脑文本,从而逐渐学会分辨善恶,学会以善人善行作为榜样。“与儿童的超理念的审美相比,成人的审美则是一种渗入了理性观照的还会进行不同程度的理性分析”(朱自强 141)。成人的脑文本构建不仅来源于对书写文本的直观感受,还依赖于其对抽象概念的加工整合。对成人来说,《胡桃夹子》的伦理意义在于引导成人在理解文本伦理内涵的基础上,观照和关怀儿童的内心世界和心灵成长,并反观自己的内心,保持对人性的修炼。

结语

在亲子阅读渐成社会风尚的今天,认识跨界书写及其伦理旨向对于儿童文学作者、儿童的家长以及文学研究者均具有重要意义。“一个天才的或优秀的儿童文学作家,当他具有双重读者意识时,往往创作出优秀的作品”(朱自强 126-127)。面对成人与儿童共读越发普遍的趋势,儿童文学的创作者更应着力丰富文本的内涵,增强作品对双重读者的吸引力,使儿童与成人都能在阅读中收获心灵的启迪与道德的教诲。这样的文本能够在儿童成长过程中不断被发掘新的意义,甚至成为陪伴读者终身的良师益友。家长可在亲子共读中留意孩子与自己理解的异同,使文本阅读及相关交流成为亲子间心灵沟通的桥梁,从而充分发挥文本的教诲功能,正确引导儿童成长。而文学研究者在面对跨界书写时应尽力在不同的隐含读者间进行身份切换,选择性地激活和调取自己原有脑文本的相应部分。希利斯·米勒(J. Hillis Miller)的阅读理念于此尤为适切,他提出要兼用两种方式阅读文学,既要有审视性的阅读,更不能缺少“天真的、孩童般的”阅读,此时须“悬置根深蒂固的‘批评式’、怀疑式读书习惯”,“要想正确地阅读文学,必须变成小孩子”(Miller 119-120)。在用不同方式阅读时,文学研究者向不同的隐含读者靠拢,同时在自己庞大的脑文本库中调取不尽相同的脑文本材料,与书写文本进行整合后构建出不同的新脑文本。唯有在此基础上将不同的脑文本构建路径与结果进行综合考察,我们才能对跨界书写有更全面的了解,才能更接近跨界书写的精神内涵。

王凯,中国海洋大学外国语学院德语系讲师,中国海洋大学儿童文学研究中心成员。目前主要从事儿童文学与儿童文学翻译研究。