陈多智 | 德语表现主义小说中的中国题材与中国故事

本文原载于《国际汉学》2025年第2期。感谢作者陈多智老师和《国际汉学》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:目前,诸如“卡夫卡与中国”、“布莱希特与中国”和“黑塞与中国”等个案研究已是二十世纪中德文学关系领域的“显学”。但鲜为人知的是,德语区在1904—1931年间曾涌现出四十二篇涉及中国题材的表现主义小说,这一富有研究价值的群体创作现象却罕有人问津。本论文在爬梳散逸文献的基础上,尝试将这批小说分为三个类型,并以此为切入点,力图展现德语表现主义中国题材小说全貌,进而揭示这批表现主义者选取中国素材的动因。

关键词:德语表现主义小说;中国题材;中国故事

二十世纪初,表现主义于欧洲德语区发端,随后影响波及全球,因其动荡的历史背景、驳杂的生成语境以及大胆突破的艺术形态,它的定义具有相当的复杂性,以至于学界至今仍对将之归于现代艺术或先锋艺术争论不休。就文本而言,表现主义的复杂性部分源于它博采众长的选材取向,其艺术触角不仅伸向非洲大陆,也触及中国和日本为主的远东国家,中国文化尤其是表现主义文学的重要素材。1904—1931年间,德语区涌现出四十二篇表现主义中国题材小说,这一值得深究的群体创作现象却罕有人问津。

本论文拟主要从这批小说的选材和创作视角出发,将之划分为三个类型:类型一将中国素材作为创作的主题,共计十五篇小说,体裁涵盖短篇、中篇、长篇小说和寓言故事;类型二将中国素材作为仿写的摹本,共五部作品,包括独立出版的三篇中、长篇小说和结集出版的两部短篇小说集;类型三将中国素材作为寓言的背景,以卡夫卡的短篇和微型小说为主。本文将综合分析这批涉及中国的表现主义小说,并以此为基础,探究二十世纪初德语区表现主义者取材中国的动因。

表现主义中国题材小说出版年份最早的是1904年弗兰茨·卡夫卡(Franz Kafka, 1883—1924)的《一次战斗纪实》(Beschreibung eines Kampfes),最晚的是1931年阿尔伯特·埃伦施泰因(Albert Ehrenstein, 1886—1950)的《正义的谋杀者》(Die Mörder aus Gerechtigkeit),二十七年间共计出版四十二篇小说,其中三部长篇小说,分别是:阿尔弗雷德·德布林(Alfred Döblin, 1878—1957)的《王伦三跳》(Die Drei Sprünge des Wang-lun)、埃伦施泰因的《强盗与士兵》(Räuber und Soldaten)和克拉邦德(Klabund, 1890—1928)的《布拉克》(Bracke);两部中篇小说是克拉邦德的《闹鬼》(Spuk)和埃伦施泰因的《忠诚之士梁的四位夫人》(Die vier Frauen des treuen Liang),一部克拉邦德编选的寓言故事集《寓言二十四则》(Gleichnisse),共收录二十四篇寓言,其余均为单篇的短篇小说,或结集出版的短篇小说集。其中卡夫卡在1904至1920年间贡献了十三篇短篇小说,现存的所有著述的中文译本也以《卡夫卡全集》的九卷本形式于2015年由中央编译出版社发行。其余表现主义中国小说则均无中文翻译,《王伦三跳》至今只有一个英译本,现仅有中文翻译片段。

需要特别说明的是,埃伦施泰因的中篇小说《忠诚之士梁的四位夫人》、短篇小说集《志怪故事四则》(Sonderbare Geschichten)和短篇小说《蒲松龄》(Pu Sung Ling)是耶路撒冷希伯来大学德语系教授与埃伦施泰因惟一一部全集的编者汉尼·米特曼(Hanni Mittelmann)自耶路撒冷的“埃伦施泰因档案馆”手稿之中整理而出的散逸之作,因此具体创作年月已不可考。关于这四十二篇小说的具体情况,包括作者信息、出版年份、体裁和中德文题目对照等,本文将按照类型和时间升序,分别整理、罗列在每一个子类目下。其中卡尔·克劳斯(Karl Kraus, 1874—1936)的《中国长城(Die Chinesische Mauer)、保尔·希尔巴特(Paul Scheerbart, 1863—1915)的《天气先知》(Der Wetterprophet)与德赛德尔·柯茨托拉尼(Desider Kosztolány, 1885—1936)的《中国人》(Der Chinese)都是最初刊载于先锋文学期刊,后随着纳粹时期表现主义被斥为“堕落的艺术”并遭封禁,从而散逸多年。

这批作者都来自传统德语区,或非德语区的德意志民族聚居区,均拥有多领域的创作天赋:克劳斯是二十世纪早期最著名的奥地利讽刺作家,同时也是当时德语区最负盛名的出版和文艺赞助人之一,他主编的先锋派文学杂志《火炬》(Die Fackel)堪称奥地利的《风暴》(Der Sturm)杂志;希尔巴特出生于波兰的德裔聚居区,他更为知名的一面是表现主义建筑师布鲁诺·陶特(Bruno Taut, 1880—1938)的亲密合作者以及表现主义建筑名作《玻璃建筑》(Die Glasarchitektur)一书的作者;柯茨托拉尼则接受了多个现代文学流派的影响,被誉为匈牙利未来主义文学之父;埃伦施泰因是奥地利的表现主义者,中国题材是他诗歌、小说以及戏剧创作的重心;德布林和克拉邦德都来自德国,在小说和杂文等多个领域有所建树。有趣的是他们的出生地均位于波兰和德国的交界处,深受波西米亚和德意志两个文化的影响;卡夫卡则出生成长于奥匈帝国统治时期的布拉格德语区。必须指明的是,以上所有作者除了埃伦施泰因和克拉邦德可以被明确地贴上表现主义者的标签,表现主义之于其他五位作家的创作生涯都只能说是他们阶段性的主导风格。

这一分类的作品主要由德布林、克拉邦德和埃伦施泰因三位德语作家贡献。他们往往灵活且充分地运用当时丰富的汉学知识和中国文学文化资源,并且较之同时代其他文化圈人士,作者通常对中国文化有较为深入的理解,但其创作又并不囿于已有的文本或史实,核心仍是作者本人观点或者理念的传达,因此常被认为兼有历史小说和虚构小说的特质。此分类共计十五篇表现主义小说,具体的作家、作品等信息见下表。

表1 类型一 中国作为创作的主题

年代 | 作者 | 篇名 | 小说类型 |

1908 | 埃伦施泰因 | 《太金》(Taigin) | 短篇小说 |

1912—1913写作;1915—16出版 | 德布林 | 《王伦三跳》(Die Drei Sprünge des Wanglun ) | 长篇小说 |

1916 | 克拉邦德 | 《黄种人》(Der Gelbe) | 短篇小说 |

1917 | 《项链》(Die Kette) | ||

1918 | 《诗人与皇帝:一则中国童话》(Der Dichter und der Kaiser. Ein chinesisches Märchen) | ||

《布拉克》(Bracke) | 长篇小说 | ||

埃伦施泰因 | 《安巨尔卡》(Andjulka) | 短篇小说 | |

1921 | 克拉邦德 | 《佛祖的99次回归》(Die 99. Wiederkehr des Buddha) | |

德布林 | 《袭击赵老岁》(Der Überfall auf Chao-lao-sü) | ||

1922 | 《乾隆宫廷里的对话》 (Gepräch im Palast Khien-lungs) | ||

克拉邦德 | 《闹鬼》(Spuk) | 中篇小说 | |

1923 | 《末代皇帝》(Der letzte Kaiser) | 短篇小说 | |

1925 | 德布林 | 《皇帝与准格尔旗》(Der Kaiser und die Dsungaren) | |

《诸侯的女儿们》 (Die Fürstentochter) | |||

1926 | 克拉邦德 | 《寓言二十四则》(Gleichnisse) | 寓言故事集 |

这十五部作品各有其侧重点,德布林的《王伦三跳》无疑是此类型最重要的代表,德布林也以他的这部鸿篇巨著为这一类型立下一座其他作家难以企及的高杆。除此之外,德布林的四篇短篇小说《袭击赵老岁》、《乾隆宫廷里的对话》、《皇帝与准格尔旗》和《诸侯的女儿们》也在此列。据罗炜研究,这批短篇小说均可“回溯到《王伦三跳》”,或者说是创作《王伦三跳》时期的副产品。例如受到最多关注的《袭击赵老岁》原本是《王伦三跳》的“引入章”,但最终在同时代另一位德国哲学家和中国专家马丁·布伯(Martin Buber, 1878—1965)的建议下,德布林删去了这一部分,旨在弱化小说的“政治性”从而强化“宗教世界观”。而德布林不论是在《王伦三跳》还是后续相关联的作品中都“一方面重复着他不同寻常的构思技巧,不断创造性地吸收中国素材,将其融入他精湛的小说技巧里,另一方面则一如既往地尖锐批判时弊和社会”。

根据德国日耳曼学词典《梅茨勒文学词典》(Metzler Lexikon Literatur)与文学史专著《德语文学史1900—1918:从世纪之交到第一次世界大战末期》(Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1900-1918. Von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Ersten Weltkriegs)的定义,表现主义文学文本的共性是体现出深刻的“权威危机”,利用文本处理“父亲和儿子”间的剧烈冲突,意味着表现主义文学吸收了保罗·费德恩(Paul Federn, 1871—1950)《论革命心理学:无父的社会》(Zur Psychologie der Revolution: Die vaterlose Gesellschaft)等论著中的精神分析理论,发现家庭也是施行“权力和权威”的场所,而作为社会最小组织单位的家庭也可扩大为更广泛的社会机构、乃至整个社会和国家,那么从这个角度也就能理解为何德布林和埃伦施泰因不约而同地选择了两段中国古代的起义故事。此外,典型特征还有“激进的文化批评和针砭时弊”的倾向,批评对象涉及“现代化进程及其伴生的各类”典型现象,如“工业化、城市化、官僚化和技术化”。而表现主义的“叙事作品,早期尤其是短篇小说,之后也包括长篇小说”均致力于“破除传统的叙事模式”。最显著的几点特征是:“背离全知的作者视角”、“反目的论的情节设置”以及“将人性堕落和极端情境主题化”。

对此,德国表现主义作家和文论家卡西米尔·埃德施密特(Kasimir Edschmid, 1890—1966)在表现主义文学的纲领性文献《文学创作中的表现主义》(Expressionismus in der Dichtung)里谈到,表现主义文学作品中的一句句话形成“巨大的精神链条”,“它们只熟知自己的道路、目标和意义”,不再受“逻辑”和“心理学”的牵引,“这一表现形式是……超越民族界限的”,存在于所有时代、地域和宗教之中。至于表现主义的叙事文学,埃德施密特认为德布林突破了传统小说的“最后一道边界”:

他没有在长篇小说中进行心理学的谋篇布局,而是打造出立方体式的对称结构。不借助激情的浪潮,让纪念碑式的表达有机而连绵地生长。他宣告,这世界仅能通过精神而非行动把握,而经由实干只会失去它,道德的太阳在亚洲已暗淡无光。他笔下的中国则是庞然的图景。全无描绘、皆为感知、全无刻画、皆是领会。全无记录,一切汇聚而成图景。

上文德布林“笔下的中国”便是指《王伦三跳》,它也是德布林的首部长篇小说。中国并非德布林唯一选择的古文明,印度、巴比伦、格陵兰都在他的选材范围内,他称自己的创作是“闭门之旅”,这些发生在书案前的旅行引领他“去往中国、印度、格陵兰,去往别的时代,甚至超越时间。如此美好的人生”。德布林曾在《幻想或榜样?》(Phantaise oder Vorbild?)一文里提及他热衷使用异域素材的缘由:他不擅长加工处理周遭的人或事,比起述说柏林发生的事情,他“能更好,即更自信并更真实地书写发生在中国和印度之事”。他也并不认为他笔下“人物的生命力和真实性”来自生活中真正存在的人,描摹现实不是他的目的,他的创作旨在使“转变”发生。因此,德布林的很多小说都具有鲜明的历史小说特征,这与他创作前大量的资料收集和调查工作密切相关。

虽然《王伦三跳》出版于1915年,但据德国德布林专家加布里勒·桑德尔(Gabriele Sander)研究,德布林早在1912年1月便已着手写作。德布林本人也曾回忆,他的“文学生产力”在1911年定居柏林后有了“突破或者说爆发”,他开始“决堤式”地创作,“原稿近两卷本的《王伦》连准备加写作共耗时八个月”。他不放过任何可以写作的机会,“乘坐火车时、深夜急救站值班时、“两次会诊”的间隙、出诊在楼梯间等候时”,德布林都在奋笔疾书,最终在1913年5月完成初稿。桑德尔认为,德布林本人记述的八个月写作时间和真实情况有出入,单是写作至少就有十个月,加上前期的准备工作,至少耗时一年半左右。根据德布林后来的回忆,《王伦三跳》的第一部分完成于1912年10月27日,1913年5月完成上下两部“近1600页的书稿”。德布林在如此井喷式的创作状态出现前,阅读了大量有关中国的文献著作,为此几乎查遍柏林的图书馆和档案馆。他曾多次去“柏林民俗博物馆”查阅“中国游记和描写风俗的著述”,以及涉及中国“历史、民俗学和地理”的文献,其中荷兰汉学家高延(J.J.M.de Groot, 1854—1921)有关中国宗教的论著是他选材“王伦起义事件”的重要契机。在此期间,德布林还多次和《庄子》、《聊斋志异》等文本的德译者马丁·布伯通信,询问有关道家哲学等相关事宜。

类似的创作还有《末代皇帝》、《诗人与皇帝》、《黄种人》、《闹鬼》、《佛祖的99次回归》、《太金》和《寓言二十四则》等作品。以《末代皇帝》为例,这一短篇小说创作于1923年,克拉邦德受清王朝帝制终结的启发而创作,此时距离中华帝国结束已过去十一年,德意志帝国也已终结五年。文中年仅十六岁的中国皇帝光绪过着表面极尽奢华和尊荣的生活,实际上却孤立无援、处处受制于太后慈禧。于是,一日他决定脱下华服,穿上花匠的衣衫,逃出皇宫,随后被一位市井高人关于牺牲的言论触动:“居上位者若是让人民过得更加幸福,那么人民也将成为更好的人。伟大者为渺小者奉献自我,渺小者也为伟大者做同样的事。奉献便是生命与死亡的意义”;而国内也正在兴起打着“自由、民主、自治”旗号的人权革命,西方思想冲击着古老的帝国和年轻的皇帝,他也对自古以来“天赋皇权”的合法性产生了怀疑;在一番民间的游历后,克拉邦德安排光绪在小说的结尾,为平息骚动,自刎于祭坛。

这篇小说的众多历史细节证明克拉邦德和德布林一样,其创作取材于中国历史事实和当时西方有关清廷的报道,《末代皇帝》里的一个细节可作为佐证,憎恶慈禧的小皇帝怨愤地说,慈禧竟然“乔装为仁慈的女神观音”。慈禧确实曾拍有一张作观音装扮的黑白照片,是1905年慈禧七十大寿同年由当时皇家御用摄影师裕勋龄拍摄。《克拉邦德全集》第五卷的编著者、德国弗赖堡大学教授约阿希姆·格拉吉(Joachim Grage)认为,克拉邦德极为“随性地处理这段真实发生的中国历史事件”,但实际上这篇小说追求的“并非准确再现历史”,而是用“中国情调”的外袍演绎“西方思想为内核的寓言”。《末代皇帝》和克拉邦德大部分的远东文学创作一样,通篇充满中国器物,刻意营造出一番东方氛围。

克拉邦德《末代皇帝》1923年初版封面

据格拉吉教授研究,1923年的初版异域风情更加浓郁,作者笔下的中国宫殿“如童话般如诗如画”,还配有八幅绘有中式宫殿、宝塔、拱桥等风物的插图。文末皇帝的“自我牺牲”虽不符合史实,却反映出“德国在第一次世界大战末期的处境”。克拉邦德也曾在1917年发表《致威廉二世皇帝的公开信》(Offener Brief an Kaiser Wilhelm Ⅱ),他呼吁威廉二世“以另一种形式作出牺牲”:“请你成为第一位自愿放弃臆想权力的王侯吧!”。可以说,不论是德布林笔下的王伦还是克拉邦德笔下的光绪,其反叛行为的本质均是对抗 “数百年以来的传统”。

相比于《末代皇帝》,克拉邦德作于1918年的小说《诗人与皇帝:一则中国童话》更直接地受到1917年《致威廉二世皇帝的公开信》事件的影响,小说主人公的行为和处境完全是克拉邦德现实经历的投射。小说里,年轻的诗人敢于直谏,恳请皇帝“堪为表率地剪下陈旧的发辫,以此崇高的范例引导他的子民……,并赋予新时代一座光辉的坐标”,这一表述仍属于表现主义推陈出新的“新人”话语范畴。但他的书信并未上达天子,而是被大臣截流,他的一片爱国热忱也被误读为煽动和叛国,于是他终其一生难归故里,皇帝更是从未获知书信的存在。克拉邦德在小说结尾不无伤感地写道:“他的心灵在某些夜晚寻觅着与皇帝心灵的交汇。连皇帝也会偶尔在他的黄金王座之上感知到一阵古怪的渴念:可他并不知道去何处找寻……他将头埋进掌心,专心致志地思索……尽管如此,诗人的心灵与皇帝的心灵并未找到彼此”。

实际上,克拉邦德和小说主人公一样,是在德国之外的瑞士发表《致威廉二世皇帝的公开信》,随后也受到叛国的指责。不同的是,现实里的劝谏信并未受到朝臣的左右,而是见诸报端,威廉二世自然也会得知。因此,小说的副标题“一则中国童话”以及诗人和皇帝寻找彼此心灵的结尾便尤显出反讽意味,另一方面也表现出克拉邦德对理想君主和理想政治的向往。当然,《诗人与皇帝》和克拉邦德既往的作品一样,显示出克拉邦德对中国知识细节的漫不经心。例如,他将故事设定在唐朝,但男性却有清朝的发式特征,可见这篇小说仍延续着克拉邦德言在中而意在德的创作策略,并且与中国古代的历史文化知识相比,当下的新闻事件更多地左右着克拉邦德的中国创作,如京剧名旦梅兰芳曾出现在中篇小说《闹鬼》里,显然受到梅兰芳自1919年多次出国演出报道的影响。

上述策略也体现在克拉邦德的其他中国创作中。在《黄种人》里,肖像画画家阿姆布罗西乌斯(Ambrosius)的主顾是一名身材矮小、身穿“修身长袍”、肤色呈“淡黄”且用“鞠躬”表示敬意的男士。除这四点表面特征外,唯一佐证他中国人身份的只有当他称赞肖像画时口吐的数个“好”字。经过长达数月的创作,阿姆布罗西乌斯遭遇瓶颈,加之与中国顾客完全无法沟通,他竟恼怒地将客人掼向布满油画颜料的画布,对方挣扎数小时后窒息而死。画家干脆把这名中国人的尸体制成木乃伊,并命名为《黄种人》送去分离派展出,最终竟收获批评界极高的评价,一致认为是画家迄今为止最好的肖像作品,甚至超越提香。克拉邦德在文末写道,这幅肖像至今还收藏在慕尼黑的新绘画陈列馆中。

这篇小说看似荒诞不经难以解读,实则为读者留下数个线索,暗含着克拉邦德对西方帝国主义政策的谴责。首先画家阿姆布罗西乌斯的外文名是“Ambrosius”,派生自德语“Ambrosia”。此德语单词又源于拉丁语“Ambrósia”,为希腊语单词“ἀμβροσία”拉丁语化后的变体,其来源可追溯自希腊神话,指能赋予希腊诸神不朽之力的食物,中文常译作“仙馔密酒”。因此,作为男性人名的“Ambrosius”也有“不朽者”的含义。那么或许可以说,文中的肖像画家阿姆布罗西乌斯便是代表西方文明的“不朽者”,黄皮肤的中国主顾则象征东亚文明。东西方文明固然各有其特质,但其沟通却恰似画家和主顾的沟通般无比困难。一方如画家般自恃甚高、沾沾自喜、滔滔不绝地阐述个人的见解,另一方则如主顾般虽毫不理解却出于礼仪地连声称赞,如此沟通注定是一场流于形式的失败表演。

这一情节极具张力又富于象征色彩,但凡对近现代全球史有所了解,都会立刻联想起西方对中国血腥粗暴的武力干涉史。而文末展出“黄种人”肖像的新绘画陈列馆(Neue Pinakothek)则是一座真实存在的美术馆,位于慕尼黑,于1853年由当时热爱艺术的巴伐利亚王国国王路德维希一世建立,主要藏品是18—19世纪的欧洲艺术,至今仍被认为是世界上收藏19世纪欧洲艺术品的最重要美术馆之一。那么,一具被谋杀的异国人尸体遭制成木乃伊、刷上油彩后竟成为了可进入所谓西方艺术殿堂的艺术品,而谋杀者不仅未得到任何惩罚,反而因谋杀飞黄腾达,这不正是各个帝国主义国家博物馆里东方藏品背后的真实历史。

事实上,对西方文明和帝国主义战争暴行的批判几乎贯穿了克拉邦德的创作。写下《黄种人》的次年,他在《从精神分析学立场看世界史》(Weltgeschichte vom psychoanalytischen Standpunkt, 1917)里尖锐写道,基督教的上帝是“典型的神经官能症患者与严重的精神病患”,他创造世界和人类不过是为了“化解自身的变态心理”。而人类作为上帝的造物,或者说上帝形象在尘世的投射,战争是人类对抑郁情结的暴力式疏解。在此论点的基础上,克拉邦德进一步提出,西方世界发起的“世界大战只能被视为欧洲性倒错症候的证明”。

克拉邦德在《佛祖的99次回归》里同样刻画了东西方文明的沟通困境,他不仅承继表现主义一以贯之的市民批判传统,甚至进而批判狭隘的民族主义思维。这一故事里降生人世第99次的佛祖更像是印度佛祖和中国老子的结合体,化蝶的典故在文中多处出现。而相比于鸟语花香、天人合一的东方世界,欧洲则是一个“了无植被、不自然和无人性的世界”。在柏林传授智慧的佛祖因为不通德语,以为自己的教义为人所理解和接受,但实际上不仅听众不愿接受远方的智慧,转而把佛祖当作占卜者,所谓的信奉者们也在背后商量着售卖佛祖雕像的生意。结尾处佛祖离开人群,内观的双眼里涌出一串串的泪水。显然,克拉邦德着力刻画的德国市民,不论是普通人、贵族还是哲学家都眼明却心盲,他们并非没有能力理解佛祖的智慧,而是傲慢地沉浸于欧洲异化与物质化的工具理性中,并将之标榜为正统。克拉邦德在文末刻意写道,在佛祖垂泪之地旁的立柱上篆刻着歌德的话语,这一场景充满着讽刺的意味。反观当今德国狭隘的民族主义之风颇盛,崇尚所谓的“主导文化”(Leitkultur),排斥非同源的其他文化,这篇小说无异于一个值得深思的预言。

与《末代皇帝》和《诗人与皇帝》类似,《太金》是埃伦施泰因1908年写作的短篇小说,也受到中国晚清政治局势的影响,但《太金》的西方现代小说特质,尤其是德语修养小说和意识流小说的特质更为突出。故事主人公中国少帝和代子执政的皇太后是对光绪和慈禧的影射,而主人公的成长模式则套用德语修养小说主人公的发展模式,即因青春期的叛逆离家,随后在旅途中遭遇艰险成长,最终归家继承家业。小说中混杂着中国、日本、东南亚、北非等不同地域的文化因素,乍看是作者对东方元素分辨不清地误用,但其实是作者的有意为之。直到小说结尾“少帝”工厂继承人的身份揭晓,他臆想中的“情人”也只是他现实生活里的女仆,读者才恍然前文的光怪陆离实际是一场梦境。更确切地说,是主人公从日常生活逸逃而出的一场白日梦,文中的各类异文化因素则是作者的陌生化手段。此外,埃伦施泰因刻意不分段地写作,最长的段落甚至是一页的篇幅,也是为了凸显意识流动时主观时间与客观时间流逝之间的差异。

与上述文本不同,克拉邦德的《寓言二十四则》更多体现出作者对道家思想的接受。寓言集中进行对话的两位人物分别是塞特(Seth)和李(Li),仅从人名便体现出克拉邦德中西文明比较的一贯思维。据《圣经》旧约《创世纪》所写,塞特是亚当、夏娃的第三子,是上帝补偿亚伯之死的恩赐。因而可以说,塞特是以基督教为核心的西方文明代表,李则是道家创始人李耳的化身,也就是东方文明的代表。二十四则寓言也是二十四次对话,虽彼此独立,实际勾勒出塞特对李从挑战到信服的过程。塞特在最初的四次对话时或诡辩或挑衅,但均是落败的一方,要么“像一条被痛打的狗般夹着尾巴灰溜溜地离开”,要么“满面通红,毕恭毕敬地鞠躬退下”,随后他便几乎只对李诚心发问,甚至不再阐发个人观点。这一姿态的变化,也是克拉邦德信服道家思想的映证。

这批寓言几乎都蕴含着朴素的辩证法思维,其中尤以第十五则寓言《更强者》(Der Stärkere)和第二十二则《无名》(Namenlos)最能体现出克拉邦德对《道德经》的化用。塞特在《更强者》里询问李,更强者是大象还是蚊子,李答道:“这取决于立场。当大象踩踏蚊子时,大象更强。而当蚊子叮咬大象时,便是蚊子更强”。塞特却认为蚊子没有能力杀死大象,因此后者更强。李严厉反驳:

蠢货!你从何得知,看似微不足道的蚊子叮咬不会是伤害并致死大象的因果链之首环?若是蚊子不叮咬大象,它便不会痛苦地死去吗?楚王出征讨伐鞑靼时,坐骑是一匹挽具极尽华丽的白色骏马。胜利似乎尽在掌握。无人留意一只小鸟飞翔在骑马行进的楚王上空。小鸟叼在口中的物件坠落,竟不幸落入楚王的眼睛,让他一瞬目不能视。楚王为揉擦眼睛,松开缰绳。白马立刻脱缰奔逃,楚王难稳身形,从马鞍上跌落,头部砸在顽石上,殒命当场。鞑靼于是势如破竹地侵入、践踏、蹂躏目之所及的一切。那只小鸟便是我们这片土地数代以来在鞑靼残暴统治之下苟延残喘的缘由。

这段寓言显然是克拉邦德对《道德经》第四十二章“天下之至柔,驰骋天下之至坚”或第七十八章“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行”思想的文学性注解与阐释。除此之外,克拉邦德还曾多次在其他著述里表达对“弱之胜强”哲学的认同,这一思想倾向也是他取材道家哲学的根源,本文将在第五部分详细论述。

第二十二则寓言《无名》更明确地化用《道德经》的名篇“道可道,非常道;名可名,非常名。无名天地之始,有名万物之母”。塞特询问李要如何命名或召唤“至高的本质”,李的回答与王弼对《道德经》第一章的注解堪为互文,尤其针对“无名”一句,王弼写道:“凡有皆始于无,故未形无名之时,则为万物之始。及其有形有名之时,则长之、育之、亭之、毒之,为其母也。言道以无形无名始成万物,【万物】以始以成而不知其所以【然】,玄之又玄也”。对此,李也有类似但更偏文学性、或者说更具神秘主义色彩的说理:

那一我无意称呼之名:它永远沉默。鱼群是它最深刻的思想。

那一我无意称呼之名:它永远闪耀。太阳是它最炽热的心脏。

那一我无意称呼之名:它永远耸立。雪峰是它最钟爱的梦境。

那一我无意称呼之名:它永远急风骤雨地穿行于世界。风是它的呼吸。

它冷酷无情,也就没有痛苦。它未经苦难,便也不知同情。它就在那所在之处,它在身旁,也在远方。它拥有成百上千个名字却又无名。

显然,克拉邦德在李的最后一句还加入了他对《道德经》第五章“天地不仁,以万物为刍狗”的理解。综上所述,以中国为创作主题的表现主义小说体现出两种创作倾向:首先选取素材时,受到汉学专精化后不局限于文学领域的中国知识影响;第二在选择主题时,展现出脱离故纸堆的趋势,更多受到晚清中国时政的影响。

第二类“中国作为仿写的摹本”里的“中国”具体来说指中国文学文本,这一类型小说一般以已有的中国文学叙事作品为底本,再结合作者本人的仿作、编排和改写。代表作是埃伦施泰因的《强盗与士兵》及其广播剧改编版《正义的谋杀者》,这两部小说均参照中国章回体小说《水浒传》。除此之外,埃伦施泰因还创作了中篇小说《忠诚之士梁的四位夫人》及仿作两部短篇小说集《志怪故事四则》和《蒲松龄故事四则》。本节将首先梳理这批小说的具体信息,再逐一分析埃伦施泰因所参照的中文原作。

表2 类型二 中国作为仿写的摹本

年代 | 作者 | 篇名 | 小说类型 |

1927 | 埃伦施泰因 | 《强盗与士兵》(Räuber und Soldaten ) | 长篇小说 |

1931 | 《正义的谋杀者》(Die Mörder aus Gerechtigkeit) | 中篇小说 | |

尚无记录 | 《忠诚之士梁的四位夫人》(Die vier Frauen des treuen Liang) | ||

《志怪故事四则》(Sonderbare Geschichten) | 短篇小说集 | ||

《蒲松龄故事四则》(Pu Sung Ling) |

以上小说往往基于已有的中国文学底本,除《强盗与士兵》和《正义的谋杀者》外,其余小说即使有改编,内容也大多沿袭原作。首先以《志怪故事四则》为例,这部短篇小说集杂糅了中国从战国时代一直到明朝的四则故事。其德语名分别是《放荡子》(Der Wüstling)、《恋爱中的书生》(Der verliebte Student)、《卖花女的血腥复仇》(Blutige Rache eines Blumenmädchens)和《豆粥》(Bohnenbrei),,前三篇分别对应宋玉的《登徒子好色赋》、白行简写作的唐传奇《李娃传》和木匠周生助女鬼梅花复仇的明代民间故事。第四篇《豆粥》发生在江苏泰兴,一位广受欢迎的粥摊女老板夜间遇害,当地县衙一筹莫展之际,在案发附近的庙宇里发现一具男尸,遂向地府问案,最终以斩首男尸的方式草草结案,此故事的具体出处尚无定论。根据埃伦施泰因在《后记》里的自述,他依据的是英国汉学家阿瑟·韦利(Arthur Waley, 1889—1966)的译本。

《强盗与士兵》1927版德文封面

而埃伦施泰因改写另一部短篇小说集《蒲松龄故事四则》得益于“一名中国人逐字逐句的翻译”和英国汉学家翟理斯(H. A. Giles, 1845—1935)的译本。小说集收录有四篇源自《聊斋志异》的故事,分别是:《写于“庇护”书斋的志奇故事》(Wort zu den sonderbaren Berichten aus der Schreibkammer „Zuflucht“)基于《聊斋志异》开篇的《自序》;《月兔邀狐仙》(Der Mondhase holt die Füchsin)依据《褚遂良》;《冥界研究》(Studium in der Unterwelt)依据《龙飞相公》;《灵鼻》(Die gute Nase)依据《司文郎》,但仅到盲僧嗅闻文章评判好坏的部分。由于上述作品的德文与中文原文几乎一一对应,因而本节不再赘述故事情节,这批故事的情节均涉及埃伦施泰因最为关切的正义与公正的问题。透过这八篇不同时代、不同体裁的中国故事足以见埃伦施泰因涉猎中国文学作品之广泛。

《埃伦施泰因全集》的编著者汉尼·米特曼教授认为,不能简单地将这批创作看作翻译作品,埃伦施泰因在内容构建方面充分发挥个人的“艺术创作自由”,因此不应拘泥于考察“原文忠实度”,而应多关注“其语言诗意的说服力”。德国作家和广播剧先驱赫尔曼·卡萨克(Hermann Kasack, 1896—1966)在评论埃伦施泰因的中国文学创作时也曾说:“那些中国古代伟大的文学作品与埃伦施泰因的天性具有内在关联,……经过他的仿作或改写,转变为全新的作品。……诸如翻译或改写这样的称呼无法恰如其分地概括埃伦施泰因的成就;他所做的是成功地让精神再生”。

上述评价尤其适用于《强盗与士兵》。埃伦施泰因作为一名比起德布林,甚至比起本论文的所有其他研究对象都更加倾心于中国古代文化的德语作家,他并不满足于纯仿作中国诗歌,也不像施维特斯、卡夫卡等作家仅将中国视为一个足够醒目的符号,他立志突破以往西方“中国小说”里堆砌的常见叙事和成见,诸如“孔武有力的满大人”强抢“小脚的公主”或“才女图兰朵”,接着她又被“其爱人或者父皇的军队”解救一类的故事。于是,中国“数百年来最受人欢迎的民间小说”进入他的视野。

在《强盗与士兵》的《后记》里,埃伦施泰因谈到他对《水浒传》的界定:一部在街头巷尾口口相传的“民间文学”和“强盗小说”(Räuberroman)。他对施耐庵和成书的背景也有基本准确的认识,甚至有诸如将“落草为寇”这一纯中式表达直译为德语“落进草地之人”(ins Gras Gefallene),以及把“江湖英豪”直译为“在大河与湖泊之上的英雄”(der Held auf Fluß und See)等语言处理,并把这批人与“强盗”画等号,因此我们也就不难理解为何埃伦施泰因要为他的《水浒传》德改本取名为《强盗与士兵》,他所说的“强盗”并非行不义之人,而是与官方层面的“士兵”相对峙的民间力量,且比起官兵,“强盗”更具有“骑士精神”,其选材也与表现主义反强权和官僚主义的精神不无关联。埃伦施泰因在仿作过程中,根据个人理解,尤其是依据德语“修养小说”(Bildungsroman)的范式,将之编译为十一个章节的西方现代小说,给这幅中国故事躯体注入了大量西方文化的血液。

值得注意的是,德布林、克拉邦德和埃伦施泰因三位作者不约而同地选择了三段发生在中国的革命故事。不同之处在于,这批作品分别体现出德语区知识界接触中国知识的三条路径,具体来说:真实的历史事件是《王伦三跳》的主干,侧重点是宗教冲突,其余枝叶全仰仗于德布林从其他各式翻译文献或汉学著作里获取的中国知识;《诗人与皇帝》和《末代皇帝》则更多依赖于现代通信技术和大众传媒的发展,与二十世纪初的中国时政和世界的全球化紧密相关;而《强盗与士兵》则建基于具体的文学文本之上,更多涉及阶级冲突。可以说,严格意义上《王伦三跳》、《诗人与皇帝》和《末代皇帝》等作品是新小说,德布林和克拉邦德的取材便意味着相较埃伦施泰因,有更大的创作空间。《强盗与士兵》则是一部仿作之作,虽然不是单纯的翻译,但就其最终成果而言,更多体现出埃伦施泰因的“创造性叛逆”,因为他确实“赋予作品一个崭新的面貌,使之能与更广泛的「德语区」读者进行一次崭新的文学交流”。这批小说代表着十九、二十世纪之交德语区作家通过切入中国历史来回应本国现实的三种操作,面对同样的历史处境,不同立场的作家给出的是截然不同的答案。

第三类小说只是将所谓的中国作为小说创作的背景,最为人知的代表无疑是卡夫卡的《中国长城建造时》和《中国人来访》等短篇或微型小说,其次是卡尔·克劳斯的《中国长城》、保尔·希尔巴特的《天气先知:一则中国故事》和德赛德尔·柯茨托拉尼的《中国人》。这批作品最初均发表于知名表现主义文学刊物。诸如“中国”、“中国长城”等关键字不时出现在这些小说的题目中,但迥异于前两个类型,具体的时间、空间和文化细节并非作者书写的重点。

这些小说里既不会有德布林为复原一个尽可能“中国”的异空间查阅的大量史实文献,也不会有埃伦施泰因般直接有据可依的中国文学作品仿作,其中国招牌之下的内容具有普世性的内核,甚至可以说作者对中国的纯粹想象远大于对实际中国的了解。虽然总的来说,本文涉及的表现主义小说不论其中国知识的详尽、确切程度如何,均是作者围绕“中国”所进行的想象,但此分类的想象相比前两类小说,无疑是最无根据及准确性的。

表3 类型三 中国作为寓言的背景

年代 | 作者 | 篇名 | 小说类型 |

1904—1906 | 卡夫卡 | 《一次战斗纪实》(Beschreibung eines Kampfes) | 短篇小说 |

1909 | 卡尔·克劳斯 | 《中国长城》(Die chinesische Mauer) | |

1910 | 保尔·希尔巴特 | 《天气先知:一则中国故事》(Der Wetterprophet. Eine chinesische Geschichte) | |

1914 | 卡夫卡 | 《在流放地》(In der Strafkolonie) | |

1914—1915 | 《审判》(Der Prozeß) | 中篇小说 | |

1915 | 德赛德尔·柯茨托拉尼 | 《中国人》(Der Chinese) | 短篇小说 |

1917 | 卡夫卡 | 《科学院的报告》(Ein Bericht für eine Akademie) | |

《十一个儿子》(Elf Söhne) | |||

《往事一页》(Ein altes Blatt) | |||

《中国长城建造时》(Beim Bau der chinesischen Mauer) | |||

《中国人来访》(Der Besuch eines chinesischen Gelerten) | 微型小说 | ||

《一道圣旨》(Eine kaiserliche Botschaft) | |||

《猎人格拉库斯》(Der Jäger Gracchus) | 短篇小说 | ||

《下一个村庄》(Das nächste Dorf) | |||

1919 | 《视察矿山》(Ein Besuch im Bergwerk) | ||

1920 | 《拒绝》(Die Abweisung) |

有别于本论文多数研究对象罕有中译、甚至无人问津的情况,国内的卡夫卡研究历经多年发展已趋稳定和成熟,除学术研究成果外,更有叶廷芳主持的《卡夫卡全集》中译本问世,共计九卷本,其中第一卷便是卡夫卡的短篇小说集。与多数小说家以长篇或中篇小说传世不同,卡夫卡的短篇小说为他奠定了现代文学巨擘的声誉。对此,叶廷芳有极为精辟的论述,他认为卡夫卡的短篇小说“不同凡响的独创性在很大程度上决定了他作为西方现代文学奠基者的地位”,当然其长篇小说“在十分深刻的层面上揭示了现代人类根本性的尴尬处境”,但他的短篇小说“则在极为强烈的程度上表现了某些现代人的特殊境况”。

如表格3的归纳,卡夫卡涉及中国的短篇小说共有十三篇。其中既有名称便明确指向中国的《中国长城建造时》、《中国人来访》,也有更隐晦的《往事一页》、《猎人格拉库斯》和《一次战斗纪实》等。而对于卡夫卡来说,不论是中国、美国还是卡夫卡身处的奥匈帝国都只是寓言的背景。相比本论文的其他研究对象,卡夫卡最不在意中国知识的准确性和丰富性。例如在微型小说《中国人来访》中,所谓中国人身份的表征只是中国人形象的陈见和中国风器物的堆砌,诸如“丝绸腰带”、“角边眼镜”、“又瘦又小”、“稀疏的、黑褐色的、硬邦邦的山羊胡子”、“和善”、“垂着脑袋”和“眯缝着眼睛微笑”,除此之外,再无其他可指向中国的线索,若非作者特意点名来访者的身份,这位“中国人”也可以来自任一国度。再如《猎人格拉库斯》化用的典故“庄生梦蝶”,中国元素确实出现在卡夫卡笔下,但始终是传达他观点的媒介,或者说助力,从未是他写作的主旨。

类似作品还有希尔巴特的《天气先知:一则中国故事》、柯茨托拉尼的《中国人》以及克劳斯的《中国长城》。以《天气先知》为例,为营造所谓“纯中式风格”,作者开篇便极尽所能堆砌似是而非的异域元素:天气先知别墅门口“巨大的白色瓷犬”、室内遍布瓷器、乌檀木的家具,也有与中国格格不入的“五颜六色的立体水果造型瓷器”镶嵌在“墙面、门框和窗框正中的雕栏里”。而来自中国的天气先知“李坂昕先生”大谈特谈“太阳能”、“地球大气层”以及“太阳黑斑”对“人类大脑”的影响,更像是一位西方的天文学家或者占星师。这位李先生认为“太阳能和危机、战争及革命”都有联系,他居住的“瓷屋”则象征着“易碎的物质全方位地包裹着我们的生活”,这一忧虑实质关涉的仍是世纪之交德语区知识阶层对物质主义盛行的恐惧,并非来自东方的特产。

《中国人》载1915年《风暴》杂志第35期

而在《中国人》和《中国长城》里,虽标题名都明确指向中国,但前者实借用所谓“中国人”的身份揭露奥匈帝国统治时期少数民族的艰难处境,以及由此导致的尖锐民族矛盾。后者虽难免让人想起卡夫卡的《中国长城建造时》,但与卡夫卡确实着笔于中国长城这一建筑的修造不同,克劳斯创作的背景是十九世纪晚期至二十世纪初期弥漫于西方主流舆论笔端的“黄祸论”,而《中国长城》正是基于一桩发生在纽约唐人街、嫌疑人为华人的白人女性谋杀案,此案件曾震惊西方世界,一举将“黄祸论”推向高潮。但克劳斯另辟蹊径,他借此批判基督教腐朽的道德观和陈旧的语言,至于“中国长城”则是他想象中德语应具有的崭新建筑结构。

此分类小说与“中国作为创作主题”的小说在创作意图方面有一定的相似处,但不同点更为突出。如前文所述,以德布林和克拉邦德为代表的作家即使在不通中文的情况下,也付出极大努力尝试了解和理解中国文化。本节作家与之相反,他们对中国的了解如蜻蜓点水,甚至可以说他们对中国进行的是几乎没有根据的想象。中国文化之于他们当然是可资利用的有效东方资源,但也仅限于此。他们不会如德布林般去了解清乾隆时期的运河与行省制,也不会和克拉邦德一样去费心考察宫廷礼仪、磕头次数,营造中国风情的方式仍然停留在器物层面的堆砌。简而言之,这两类作品的主要差异在于对中国文化的了解度与专注度。

对于二十世纪初的欧洲来说,广义的东方文化涵盖了从近东到远东的广阔区域,那么为何恰恰是中国成为这批表现主义作家共同的选择,这是一个值得深究的问题。“表现主义为何选择中国”这一问题实际上涉及两个独立但又彼此关联的问题:第一、为何是德语区的表现主义?第二、表现主义为何选择中国?对此,本文尝试进行一些初步的分析。

首先,中国对于直到十九世纪末才算艰难统一各邦国,且仍沉醉于“神圣罗马帝国”框架的德意志来说,“「这一」古老东方文化在几乎没有受到破坏的情况下得以延续,并为直接观察提供了可能性。……「中国」文化堪称文明的另一种样本,一种以欧洲自身标准衡量迥然不同的古代文明体系”。这样大一统的他者固然令年轻的德意志感到威胁,但更多是堪为典范的无穷魅力。德国与中国距离的接近、信息互通的增强,与两国经济联系越发密切有必然关系,据美国学者柯伟林在《德国与中华民国》中的研究:“第一次世界大战之前的数年中,德国工业界不满‘旧式对华商行’垄断行为的呼声越来越高。中国显露出了它将成为某些工业品重要市场的迹象”,例如1913年德国销往中国的电气工业产品占出口份额的百分之三十,德国国内甚至出现诸如未来工业的生存离不开中国市场的断言。

除此之外,彼时德国与中国在国家层面的关系似乎确实比中国与其他西方国家间的更复杂,柯伟林对此也有精辟总结:

近代德国和中国的经济和外交关系开始于这样一个时期:德国正在崛起成为世界性的经济和军事强国,中国则正在努力争取获得西方的技术和实力,以捍卫其国家政治和文化的完整性。从中国官方要寻求德国的专门技术和产品以实现中国“自强”的角度看,它们的关系具有互利性。但是,就强权政治支配下的德国的在华行动而言,两国的利益又是直接冲突的。从19世纪末到第一次世界大战爆发之间建立起来的中德关系,就充分显示出了这种既互利又矛盾的性质。

促使表现主义作家群体选择中国的助力,除现代大众传媒让来自中国的讯息涌入德国大众的视野外,也和德意志地区几世纪以来的教育积累,及其在此基础之上形成的独特“政治公共领域”密不可分:

德意志公认是西方最早实行强制教育的地区,萨克森早在十六世纪下半期就开始实行强迫就学的原则……。「十七世纪颁布的《学校规程》」没有硬性规定强迫教育的年限,而是强调要学生学完所应学的全部知识,并经当局审查合格,方得离校。到十八世纪,德意志的大部分邦国……颁布了类似的学校规章。……到十八世纪末,德意志的初等学校已经成为政府的机构,受教育已经成为臣民的义务。德意志最早建立了一个相对完备的教育基础设施。十八世纪后期以来德意志思想文化界大家辈出和十九世纪德意志在西方遥遥领先的识字率,这样的成就与德意志较早的发展教育显然有着密切的关系。……到十八世纪后期,德意志的大学教育已经造就出一批深受启蒙思想影响并且了解外部世界的知识精英和知识官僚。……知识精英和知识官僚这两个群体在德意志通常被称为“知识资产阶层”。

表现主义作家群体便是“知识资产阶层”在十九世纪末期至二十世纪中期最耀眼的代表,他们是当时精英知识分子的翘楚,其中很多人拥有博士学位,对此德语学界有多部专著,例如《表现主义中的法学文人》(Lovis Maxim Wambach, Die Dichterjuristen des Expressionismus, Baden-Baden: Nomos, 2002),旨在研究这批人的博士研究与文学创作间的张力。而筑基于德意志教育成果之上的“政治公共领域”成型于十八世纪中后期,体现为德意志文化消费的剧增、结社生活的繁盛和“政治公众”的出现。因此可以说,如果没有德意志“政治公共领域”作为前提的发生和作为基础的滋养,表现主义运动便难以发生,甚至进而发展成为“反公共领域”的主要社会力量。

自1904年起德语区开始出现第一篇明确与中国相关的表现主义小说,直到1931年最后一篇相关小说出版,二十七年间共有四十二篇此类小说问世。其作者既有在普通读者中也大名鼎鼎的卡夫卡和德布林,也有知名度更局限于学界的卡尔·克劳斯、克拉邦德和埃伦施泰因,更有几乎已遭遗忘的希尔巴特和柯茨托拉尼。这批作者生前主要生活在德国、奥地利、捷克和匈牙利,其成就也并不局限于小说领域,甚至不局限于文学领域。这批表现主义者虽频繁地使用中国素材,甚至进行与原作内容差异不大的仿作,但他们中的绝大部分人却不通中文。那么本论文尝试呈现和略为解答的问题便出现了,为何是中国文学和中国文化将这些不同国籍、不同职业和不同背景的作家联系起来?这批小说和世纪之交的时代精神与表现主义运动又有何关联?

1920年,德国文学评论家和社会活动家保尔·恩斯特(Paul Ernst)曾在表现主义杂志《长笛》(Die Flöte)上发文,谈论他在阅读《今古奇观》(Kin-Ku-Ki-Kuan)后对西方文明的看法。他认为中国故事里的人物“庄严”且拥有美德,但只能存在于真正的“好社会”中,而经历十一月革命后的德国,其“好“社会却是“市侩的”。二者的差异在于中国孕育出“文化”,但德国及其社会却已崩坏,“野蛮”横行,以至于似乎再没有能力产出“崭新形态的社会关系”。由此可见,蕴含“最高等级文化”的中国文学应是调和千疮百孔德国社会的良药。即使在“黄祸论”盛嚣尘上的情况下,德语知识界以及大部分表现主义者选择中国的动机都是向遥远而智慧的东方古国寻求解决方案。

表现主义者,尤其是秉持“行动主义”(Aktivismus)准则的人士频频出现在当时德国的政治与革命运动中,其中不乏领导者。在此情况下,曾经强盛的中华帝国在帝制崩溃后的诸多变易对于表现主义者来说便显得尤为意味深长,特别是鸦片战争之后虽经列强或政治或武力的干涉,中国仍迥异于遭殖民势力主导和支配的南亚和非洲诸国,保持着相对的自主性和独立性。鉴于此,也就不难理解为何《王伦三跳》等小说均选择革命素材,其本质都是个体或者边缘群体对抗大众或主流社会的尝试。

甚至可以说,这批作品寄予着表现主义推崇“精神性”大于“艺术性”的创作准则。表现主义绘画领域早已有瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866—1944)的名作《艺术中的精神》传世。康定斯基在开篇便以一句“任何艺术作品都是自己时代的孩子,它常常还是我们感情的母亲”,充分肯定艺术品的时代性和情感性,而表现主义艺术被抛入的则是“精神不久前刚从漫长的物质主义时期苏醒过来”的处境,但“精神在经过斗争和痛苦之后获得新生”。类似拒斥物质主义的表述也出现在德布林的著述中,他在《王伦三跳》的献词页便写道:

我不会忘记那—

一道轻柔的哨声从街头传来。金属相互碰击的行驶声、嗡嗡声、噼里啪啦声。撞上我骨制的笔杆。

我不会忘记那—

究竟不会忘记什么?

我得关上窗户。

街道在近几年发出古怪的声响。路石下紧绷铁网;每根铁条上都晃荡着数米厚的玻璃断块、隆隆作响的铁板、咀嚼回声的曼内斯曼无缝钢管。捶打声,在木头、长毛象食管、压缩空气和卵石间来回撞击的轰隆声。电笛声一路沿轨道行进。马达不住喘息的汽车飞驰过铺好沥青的一侧道路;我住所的门扉随之颤抖。奶白色的弧光灯劈劈啪啪地放射出强有力的光束,投向窗扉,在我的房间卸下大堆的光亮。

我无意谴责这些扰人清净的颤动。我只是毫无头绪。

我不知道,这些声响的归属,谁的灵魂需要千万声响的共鸣编织的穹顶。

《王伦三跳》1946版德文封面

德布林刻意不道出有轨电车、汽车等现代交通工具,仅书写工业社会的造物无休止运作所制造的无穷无尽的声响和光亮,以及一个精神世界备受噪音、强光和诸多副产品搅扰、寝食难安的现代人形象。这一困扰不仅出现在《王伦三跳》中,在德布林更加知名的著作如《柏林,亚历山大广场》里也多有体现。此外,本论文的其他研究对象,如《天气先知》,也对人类文明,尤其是西方文明过度发达的人造品怀有诸多疑虑。物质世界的极度繁盛引发的却是精神世界的荒芜,诚如表现主义诗人戈特弗里德·本恩(Gottfried Benn, 1886—1956)所说:

那是一场充满爆发力、兴奋、仇恨以及对新人类的渴望的暴动。它用破碎的语言击碎世界……他们……试图用这种侧重表现的方法将他们自己、他们的精神、他们的时代那衰败、痛苦、错乱的存在提升到一个臆造的空间,……在堕落的大都会和崩塌的帝国之上,艺术家祭奠着他的时代以及他那不朽的民族……

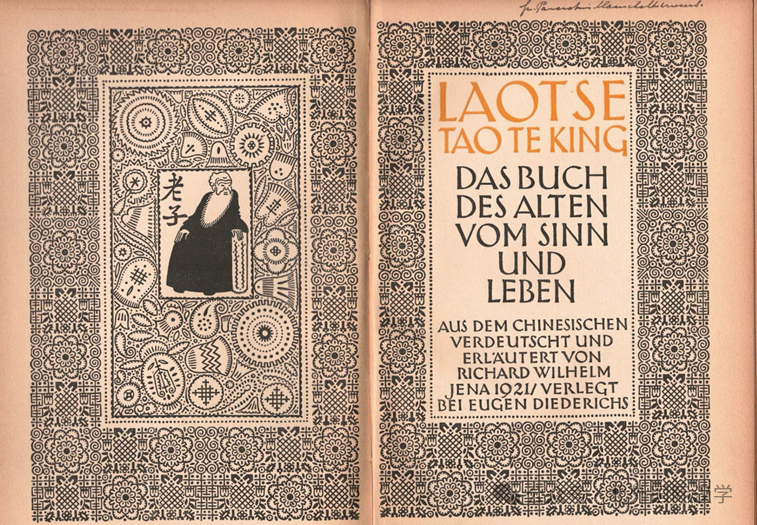

摧毁旧世界并非表现主义一代最迫切的需要,他们真正要做的是颠覆物质世界的恶果,“从人类自身中创造一个新世界”。如此一来,道家的“无为”学说便成为再称手不过的武器。“无为”有多个德语译法,除单纯音译的“WU-WEI”外,“Nicht-Handeln”即“不要行动”是最常见的译法,源自卫礼贤翻译的《道德经:老者论意义与生命之书》(Tao te king: das Buch des Alten vom Sinn und Leben, Jena: Diederichs, 1911)。虽然很难说这批表现主义者对此有多么深刻的理解,但确实涌现出一批化用“无为”概念的创作。例如克拉邦德就曾创作《人啊,成为本质!老子箴言集》(Mensch, werde wesentlich! Laotse Sprüche)和《三声》(Dreiklang)两部诗集,均是以《道德经》为基础。《老子箴言集》的末尾克拉邦德阐述了他对道家思想的理解:

人不应面向外界,而是面向内在生活,……东方思维,正如老子所说,是一种神话式的神秘思维,是自省的思维;西方思维则是理性主义的、经验主义思维,是观照周遭的目的论思维。东方人以自身为根基找寻意义,其世界是内在的。西方人“脱离自己”,他的世界是外在的。东方人创造世界,西方人定义世界。西方人是科学家,东方人是……圣者和本质之人。他向我们呼唤:……成为他那样的人。我们已厌倦功利性、机械性、理性的存在和外向思考……。对灵魂平和的渴望,对自我的绝对意义以及绝对意义本身的渴望,才是最深的渴望,人啊! 成为本质之人!

卫礼贤译《道德经》1921版德文封面

德布林也将《王伦三跳》题献给列子,或者说献给饱受西方“有为”思想折磨的现代人:

我没有忘记—

对于这片土地而言,两千年便是一年。

获取、占领;一位老人曾说:“我们行走,不知何往。我们停留,不知何处。我们进食,不知为何。一切都是源于天地的强大生气:又谈何获取,谈何占有?”

我要在窗前祭奠他,那智慧的老者:

列子

以这本无力的小书。

显然,德布林在批判西方数千年如一年般毫无变化、不经思考而仅以“获取”和“占有”为目的的行事传统。这一批判思考也贯穿整部《王伦三跳》。主人公王伦是农民起义领袖,他起事前隐居在普陀山附近的南孤山中,尚未领悟到:“意图通过行动征服世界的尝试会失败。精神是世界的本性,不由人左右。行动之人,会失去世界;执守之人,亦然”。而他最终的结局是经围剿后自焚而亡。小说的最后德布林向读者也向自己追问:“保持平静,不要反抗,我真的能做到吗?”

类似弱之胜强、崇尚“无为”的表述也出现在《三声》的《夷—希—微》中。克拉邦德塑造了一个神秘的先知形象,他头戴黑色面具,被人称作“无名无姓与查无此人”。他要大声疾呼,唤醒处于“活埋”状态里的世人,让他们感受到“弱的能量”与“无为的强力”。或者说,黑面先知想召唤的是一群有别于传统强者的新型强者,即表现主义所宣扬的“新人”,其特质恰是传统价值所否定的“弱”:

……我们无意作为强者存在—我们的使命是无可依傍者、无权无势者、弱者、贫困者、……受凌虐者……、因内心矛盾和绝望而分裂之人的使命。

所谓有良知者—不拥有良心。

傲慢者—全无高尚的勇气。

我们无意行千万强大者所行之事。

我们要行无—为(Un-tat)之为。

行事—而无行动。

勿杀戮—去见证!

克拉邦德理解的“无为”是运用西方思想框架和表现主义反叛思维加工过的成品,可有效地用于针砭时弊。强者的对立面是社会的弱势和边缘群体,也是表现主义者的自我映射。表现主义文学着力刻画的正是一批“弱者”形象,典型的有:家庭里的弱者“儿子”、社会体系里的弱者“艺术家”、与人类文明相较弱势的“动物”、崇尚健康体魄价值观之外的“病人”、与所谓正常人不同的“疯人”以及违背社会规训的“囚犯”。这批“弱者”形象与表现主义的亚文化特性密不可分:

表现主义呈现的疯人之非常态与可憎市民的常态是反差最为强烈的对比物。疯人、病人、罪犯、囚徒、妓女、乞丐、犹太人以及艺术家是一组社会边缘人的群像,文学先锋派从中映射自己。表现主义也因此成为反向运动,代表被正统所排斥的非理性传统。

需要明确的是,表现主义反对的不是作为个体的“强者”,而是“强者”所代表的一成不变的社会规范与传统。正如克拉邦德所写,所谓德高望重者已失去道德,旧世界的内容和形式早已脱节,最终便会导致所谓弱者“因内心「的」矛盾和绝望”踏入市民社会评价体系中的疯狂世界,但根源不是“弱者”之弱,而是“正常”社会的隐秘失范。在诸多表现主义小说中,癫狂或谵妄都是不能适应社会之“弱者”的结局。尼采也曾在《曙光》里谈到“疯癫对于道德史的意义”:

遍地都是疯癫,它为崭新的思想开拓道路,破除一贯受人尊敬的习俗和偏见的魔力。……思考的人折服于疯癫打碎习俗的桎梏、创建新律法的魅力,如果他们还未真正发疯,那么除了发疯再无他法,这一点适用于所有的新生领域。

综上所述,表现主义者对中国文化资源的热衷,实则是对个人际遇和时代处境的回应与反抗。表现主义以其激进的反叛姿态著称,父亲表征的旧式家庭权力,教授代表的文化资源垄断,乃至德语严整复杂的语法所代表的话语权都是反抗的对象。但反叛并非目的,而是途径,表现主义希望透过变革乃至于革命创造出崭新社会的承载者“新人”,进而突破在他们眼中陈腐得已无出路的西方文明,创造出一个新的世界。

欧洲自启蒙运动后有关中国的观点急转直下,但德语知识界却在十九、二十世纪之交西方普遍“黄祸论”的大舆论环境之下有了别求新声在异邦的新趋势,这批表现主义者正是向异域、尤其是中国文化寻求出路的代表。作为二十世纪德语区最重要的艺术运动,表现主义旗帜鲜明地反对乃至挑战艺术范式、思想传统、固有规范和社会现实。可以说,其强烈不满和猛力抨击的姿态是德语区文学、艺术、哲学、政治等各领域累积已久矛盾的最终爆发。或许会有人质疑,一场更多关乎形而上领域的革命何至于如此重要,甚至于渗透并改变社会生活和现实政治。但对于德意志民族而言,“文化”确实具有不同于其他民族的独特意义。

对此,德国学者沃尔夫·勒佩尼丝(Wolf Lepenies)有关德意志民族视文化高于一切的观点有助于理解表现主义运动超越艺术领域的广泛影响。他认为,德意志“基于文化期待与文化成就”,坚信自己“一直……走的是一条特色之路,一条特殊的道路,这种信仰在这个诗人与思想家的国度里始终是一种骄傲。在政治性国家建立的一百多年前,德国唯心主义哲学、魏玛的古典主义文学,以及古典与浪漫的音乐风格,早已联手建立了一个内在的精神王国。自此之后,个人从政治领域退身至文化领域和私人世界的行为都被赋予了特殊的高贵色彩。文化被看成了政治的高贵的替代物。”实际上,这一洋洋自得源于德意志的长期分裂,可以说,恰恰是政治的失败使得文化成为“政治的补偿”,甚至是“权力”和“政治的替代物”。

表现主义小说家选择中国素材的动机总的来说可归纳为三个视角:第一是将中国文化或哲学思想视为批判现代西方文明的武器。这一反叛姿态也与表现主义自身反威权、反工具理性、反城市化、反官僚化的立场密切相关;第二是将中国视为逃离现实的乌托邦,这一类小说往往言在中国而意在本国,所谓的中国常是一团理想化的迷雾;最后一个视角源于表现主义内部对精神性的极度重视,在这批作者看来中国文化便等同于精神文化,迥异于二十世纪西方喧腾的物质至上主义。上述三个角度互为表里,有所区别又内在勾连,从思想史层面而言,既有对以往西方中国观的延续,也有新世代的突破。

在探讨表现主义文学接受、吸纳中国文化这一议题时,也许最重要的并非深究其理解中国知识的准确性,而是认识到如果以变异学的眼光来看,不论是流传变异、他国化变异还是译介变异所造成的误读、改写、吸收或是重建都是文化交融和发展的过程。变异本身便是“文化创新的重要路径”,而“文化与文学交流变异中的创造性,以及文学阐发变异中的创新性”无疑为文化创新和文学创新提供了新的路径。毕竟从宏观的视野来看,“人类的文明史就是一部不同文明间不断交流和融合的历史。任何国家的文化都是通过与异质文化的对话和交流获得营养,从而不断发展壮大”。表现主义小说化用中国古典文化的事例只是历史长河中西方文明吸收中国文化的一道横截面,在十九、二十世纪之交中国政治和军事均式微之际,德语区的一代表现主义者却主动将中国文化化为己用,为处于战争阴霾中惶然不知所措的欧洲人提供了一条思想和精神上的可贵出路。

陈多智,现任教于山西大学外国语学院德语系,主要研究方向为中德文学文化关系与文艺美学研究。