诵诗 | 黑塞《所有的死亡》

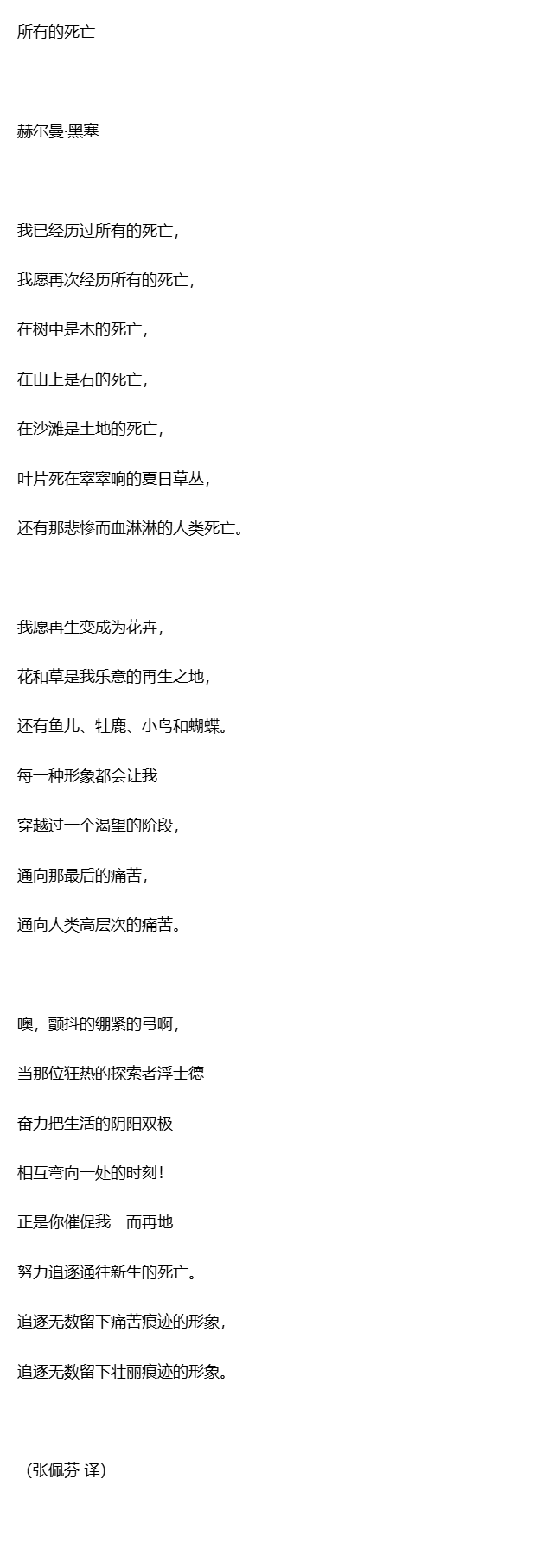

赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse, 1877-1962)是20世纪德国文学巨匠,1946年诺贝尔文学奖得主。黑塞的创作生涯漫长而丰硕,笔下的人物常常是孤独的求索者,在内心世界和外部世界的双重旅途中,寻求生命的真谛和精神的归宿。

第一次世界大战的爆发对黑塞产生了深远影响,他积极呼吁和平,反对民族主义狂热,这使他一度遭受非议。正是这场灾难,促使他更深入地反思人类文明的危机,并转向东方智慧寻求慰藉与出路,开启了他著名的“通向内在之路”。他的代表作如《德米安》《悉达多》《荒原狼》等,探讨了自我认知、精神觉醒、东西方文化交融等宏大主题,以其诗意的语言和深刻的哲思,影响了世界范围内的读者。

赫尔曼·黑塞

左右滑动查看中德文诗歌

诗歌赏析

黑塞的诗歌《所有的死亡》(Alle Tode)创作于1921年左右,正值第一次世界大战对欧洲文明造成毁灭性打击的时期。这场战争不仅带来了物质上的巨大破坏,更引发了深刻的精神危机,使人们陷入信仰迷失和文化坍塌的困境。诗歌深刻反映了诗人在经历战争创伤后对生死轮回的哲学思考,体现了黑塞融合东西方文化、探索内在精神世界的创作理念。通过对诗歌文本结构、意象象征、宗教哲学渊源以及时代背景的深入剖析,我们可以更全面地理解黑塞在这首诗中所寄寓的深邃思想和人文关怀。

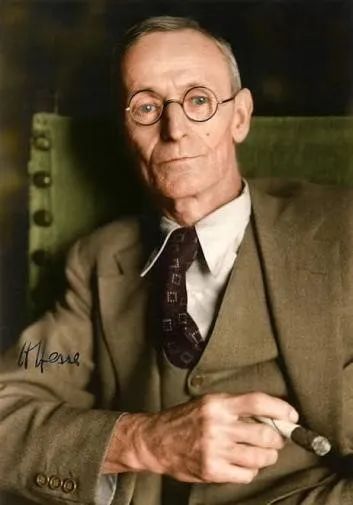

《所有的死亡》手稿

《所有的死亡》在结构上呈现出明显的循环性特征,这种结构本身就暗示了诗歌所要表达的轮回主题。诗歌以一种令人震撼的开场白宣告:“我已经历过所有的死亡,/ 我愿再次经历所有的死亡。”这种坦然的态度表明,诗人并非被动地接受死亡的降临,而是主动地投入其中,将其视为一种可以积极选择和深入体验的过程。紧接着,诗人列举了一系列自然界中不同形式的死亡,这些意象从微小到宏大,从自然到人类,展现了诗人对死亡的广阔认知和深刻体会。他描绘了树木的死亡,象征着植物的枯朽、分解与回归尘土,是生命自然更替的体现;又提及山石的死亡,代表着地质变迁的漫长过程,亿万年的风化侵蚀,是一种超越个体生命范畴的永恒死亡。此外,“在沙滩是土地的死亡”指向物质的分解与重构,暗示着微小颗粒的消逝与融合,寓示着万物归于尘土的宿命。而叶片在夏日草丛中的死亡则描绘了生机勃勃的夏天过后,草木枯黄凋零,暗示着四季流转的自然规律。最终,诗人的体会落在了“还有那悲惨而血淋淋的人类死亡”,这是他所描绘的所有死亡形式中最为沉重和痛苦的一种。它直指人类社会中战争、疾病、暴力所带来的苦难与悲剧。在一战的背景下,这一意象尤为重要,代表了此时人类文明的巨大创伤和精神崩溃。

这一连串的死亡意象,以排比句式呈现,每一行都以“Sterben den...”(……的死亡)开头,形成了一种重复而递进的节奏,一步步强化了诗人对死亡的深刻体验和思考。这种对死亡的全面接纳,是一种主动的探索,为后文的升华奠定了基础。诗歌第一节以沉重的“人类死亡”作结,第二节的开端却迅速转向了重生的渴望,展现了生命循环的另一面。诗人希望以花朵、树木、鱼类、鹿群、鸟儿和蝴蝶的形式重新诞生。这里的排列同样遵循着从植物到动物的自然序列,与第一部分形成呼应,暗示着生命与死亡、存在与消逝之间不可分割的循环。诗人明确指出,这种重生的终极目的,是“每一种形象都会让我 / 穿越过一个渴望的阶段,/ 通向那最后的痛苦,/ 通向人类高层次的痛苦”。在这里,“渴望”(Sehnsucht)成为一种强大的内在驱动力,它驱使着生命不断向上攀升,经历不同形象的磨砺,最终达到对人类最高苦难的深刻理解和体验。第三节是全诗的高潮,也是哲学深度的体现。诗人以一个充满力量的意象开篇:“噢,颤抖的紧绷的弓啊”,这象征着生命中极致的张力与冲突,而“当那位狂热的探索者浮士德 / 奋力把生活的阴阳双极 / 相互弯向一处的时刻”则揭示了这种“狂热”的强大力量。它试图打破生与死、此岸与彼岸的二元对立,追求一种更高层次的融合与超越。最后,诗歌回归了永恒的循环。“追逐无数留下痛苦痕迹的形象”与“追逐无数留下壮丽痕迹的形象”体现的是生命的对立统一,痛苦与辉煌并存,共同构成生命轮回的完整图景。这种循环不是简单的重复,而是伴随着痛苦与辉煌的螺旋式上升,每一次循环都蕴含着新的体验和领悟。

黑塞所画的自然景物

第一次世界大战的巨大创伤,使得“死亡”不再是抽象的概念,而成为了血淋淋的现实。传统的死亡观念往往与宗教救赎或英雄主义相联系,但战争中的大规模杀戮使死亡失去了崇高的意义,变成了纯粹的毁灭和虚无。面对这种体验,黑塞的诗歌既不回避死亡的残酷,也不美化死亡的意义,而是试图在更宏大的框架中重新理解死亡。

“一战”后的欧洲

值得注意的是,面对西方文明的精神危机,黑塞引入了东方宗教的哲学智慧,试图为现代人的精神困境寻找出路。这首诗歌体现了他对印度教“僧娑洛”观念和佛教“涅槃”思想的深度理解,两种宗教观念在诗歌中形成了层次递进而又相互补充的哲学体系。

首先,诗歌中的死亡意象与重生意象共同构成了生命轮回的循环,这体现了印度教的“僧娑洛”观念。“僧娑洛”指的是世间生死轮回的无尽循环,强调灵魂必须经历各种生命形态,在不同的存在层次中获得体验和智慧,最终才能获得解脱。在诗歌的具体表现中,这一观念直接对应着第一、二节的结构安排。从“我已经历过所有的死亡”到“我愿再生变成为花卉”,表现了死亡与重生的不断循环。诗人所描绘的死亡意象,从“木的死亡”“石的死亡”“土地的死亡”“叶片的死亡”到“悲惨而血淋淋的人类死亡”,从无机物到有机物、从植物到动物再到人类,展现了这种逐步上升的轮回历程。而随后的重生意象——“花、树、草、鱼、鹿、鸟、蝴蝶”,则展现了生命形态的多样性和循环的无穷性。在此,轮回是一种主动的选择和积极的体验:“我已经历过所有的死亡,/ 我愿再次经历所有的死亡。”这种主动性体现了诗人对生命体验的渴求,将轮回从宿命论的桎梏中解放出来,使其成为精神成长的主动途径。

其次,在列举出一系列死亡与重生的形象后,黑塞表明:“每一种形象都会让我 / 穿越过一个渴望的阶段,/ 通向那最后的痛苦,/ 通向人类高层次的痛苦。”此处诗人进一步融入了佛教的“涅槃”思想。“涅槃”指通过断除一切烦恼和欲望而达到的超脱境界,是对世间痛苦的彻底解脱。在这首诗歌中,诗人提出,“涅槃”应该以“努力追逐”达成,即通过主动承受、体验痛苦来达到精神的觉醒。这种痛苦不再是需要摆脱的负担,而是通向精神觉醒的必经之路。“最后的痛苦”和“人类高层次的痛苦”指向的是对人类存在困境的终极理解,这种理解只有通过充分的痛苦体验才能获得。

轮回观念与涅槃思想在黑塞的诗歌中并非简单的并置,而是形成了一个统一的哲学体系。“僧娑洛”提供了死亡与生命辩证统一的框架,而“涅槃”则指明了精神超越的途径与方向,为轮回指明了最终的目标和意义。具体而言,轮回的无尽循环,即从死亡到重生的反复体验,正是通向涅槃境界的过程。每一次的死亡与重生都是对存在层次的深化和精神境界的提升,最终指向对“人类高层次的痛苦”的彻底理解和超越。这种辩证统一在诗歌的第三节达到了高峰:“噢,颤抖的紧绷的弓啊,/ 当那位狂热的探索者浮士德 / 奋力把生活的阴阳双极 / 相互弯向一处的时刻!”此处的“阴阳双极”正是死亡与生命、痛苦与超越、轮回与涅槃的二元对立,而“相互弯向一处”则象征着通过极致的痛苦体验和探索,将这种对立统一起来,达到更高层次的精神境界。最后“追逐无数留下痛苦痕迹的形象”与“追逐无数留下壮丽痕迹的形象”进一步体现了这种统一:痛苦与壮丽、毁灭与创造在轮回的过程中交替出现,共同构成了通向精神超越的完整历程。这种历程既是轮回的体现,也是涅槃的实现,两者在诗歌的最终意象中实现了融合。

两种东方哲学观念在这首诗歌中共同回应了一战带来的精神危机:不应逃避现实的痛苦,而是通过主动体验和深度理解来实现精神的超越。这种体验和理解既是个人的,也是普遍的,既是痛苦的,也是充满希望的。正是在这种复杂的辩证关系中,黑塞为人们提供了一种面对死亡和超越死亡的可能性。

崔婧如,北京语言大学德语语言文学专业2022级研究生,曾于德国波恩大学交换,研究方向为德语现代文学。