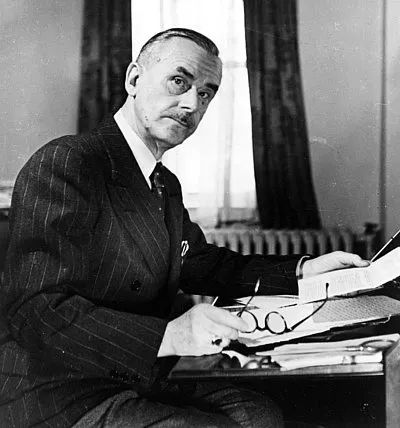

圆桌访谈 | 纪念托马斯·曼诞辰150周年

德国著名作家托马斯·曼生于1875年6月6日,逝世于1955年8月12日,1929年荣获诺贝尔文学奖。他一生创作出版了8部长篇小说、33篇中短篇小说和大量散文、演讲稿等,代表作为《布登勃洛克一家》《魔山》《浮士德博士》等。他的作品内容庞杂,包含很多对历史、民族和个体的深邃思考,常常从正反等多个角度接近观念,用反讽的态度将理念相对化,是复杂的思想试验,具有超越时代的意义。为纪念这位伟大作家诞辰150周年,“德语文学研究”公众号筹划了一期圆桌采访,邀请中国社会科学院外国文学研究所李永平研究员、北京大学德语系黄燎宇教授、复旦大学德语系李双志教授、复旦大学德语系姜林静副教授、北京大学比较文学与比较文化研究所卢意芸博士和上海译文出版社编辑杨懿晶,从当代研究者、译者、编辑和读者的新视角出发,讨论作家其人和创作之间的关系、托马斯·曼精神世界的关键词、作品译介和阅读等话题。

根据personality-database网站用户的投票,读者们普遍认为,托马斯·曼的MBTI人格类型是INTP(精力支配:外向E --- 内向I;认识世界:感觉S --- 直觉N;判断事物:思维T --- 情感F;生活态度:判断J --- 知觉P),不知您是否认同这个评估?

黄燎宇(北京大学德语系):同意。

李双志(复旦大学德语系):大致同意。虽然MBTI人格总是有些以偏概全,但是托马斯·曼确实有着鲜明的人格特色,有极为丰富的内心世界和极为敏锐的感知力和洞察力,在与外界交往的时候略有社恐,在人生遇到需要重大决断时往往犹豫踌躇,一直对人性的深奥、复杂和脆弱有着清醒和深刻的认知,同时又对德意志人文精神和审美传统有着炽烈的热情和坚定的信念。

姜林静(复旦大学德语系):他难道不是J人?!托马斯·曼性格中最具有德意志市民性之处或许就是他的“勤奋”了吧!一丝不苟、整洁有序、优雅聪慧、慎密多思。《布登勃洛克一家》、《魔山》、《浮士德博士》、“约瑟和他的兄弟们”四部曲,哪一部不首先需要工匠精神?

这让我想起弗兰茨·舒伯特,据说他和梵高一样,是典型的INFP。很难想象一个P人可以在如此短暂的生命中,拖着病躯之身创作如此惊人数量和质量的音乐。只能说,对于这些宛若奇迹的艺术家来说,“判断”与“知觉”早已融为一体了吧!(这样看来,用MBTI将自己细碎拆解开的我们现代人真是可悲啊!)

杨懿晶(上海译文出版社):托马斯·曼的写作以深刻复杂的思辩性和冷峻理性的内省性而见长,他的作品常常展现出对宏大主题的深入剖析,主人公多为与外部世界疏离、沉浸于内心世界的知识分子或艺术家,这种暗含自我指涉的创作风格展现出强烈的内倾(I)倾向。在他的创作中,也常见对立观念的设置与交锋,文本中更是包含大量的专业细节,例如《浮士德博士》中对音乐的写作,都突出了他性格中思辩(T)的一面。不过,托马斯·曼严谨自律的写作态度和他呈现给外部的公共知识分子形象,比起感知(P)更像是偏计划性的J人。据说INTJ仅占人类的2%,让他们很难找到能与其比肩的同类,从这一点来看,或许更符合托马斯·曼的特质。

托马斯·曼在自传性散文《我的时代》中强调,自己“在十九世纪——这是一个伟大的世纪——的最后四分之一个世纪生活过”,因此比1914年或更晚出身的人具有优势。您怎么看待托马斯·曼对19世纪的归属感?

黄燎宇:1914年,第一次世界大战爆发,“漫长的19世纪”随之终结。这个被称为“漫长”的世纪始于1789,终于1914,共计125年。“漫长的19世纪”又名“资产阶级的世纪”,是资产阶级主宰历史的125年。这已是当今德国学界的共识。值得一提的是,托马斯·曼是最早意识到1914的划时代意义的作家之一。《魔山》,尤其是开篇的“引子”,就是明证。的确,托马斯·曼一直以19世纪为豪,一直强调自己是19世纪的精神之子,虽然他在19世纪只生活了二十五年。他认为,19世纪是浪漫世纪,18世纪是启蒙世纪,前者比后者深刻、复杂、悲观。这是他在《弗洛伊德在现代思想史的地位》一文中清楚阐释的观点。他在该文中还特别强调,浪漫精神并不局限在19世纪上半叶,因为它不限于文学(文学浪漫派的主力阵容的确在1830年前后就已告别人生)。在他看来,“盛行资产阶级-自由主义和一元论-自然科学思想、漠视文化教育、专注物质”的19世纪后半叶,“同样掺杂着颓废文化产品和浪漫元素”,这“促使我们将浪漫主义视为资产阶级精神的组成部分”。为此,他特别指出,瓦格纳艺术在这几十年里取得了胜利,并成为“时代的征服者和屠龙者”尼采的征服对象。众所周知,正是尼采和瓦格纳让德国在19世纪后期保持了文化领先地位。

李双志:没错,与整个二十世纪层出不穷的现代主义先锋文艺热潮相比,托马斯·曼更像是从十九世纪走来的“老灵魂”,尤其是他在长篇小说的布局谋篇和在人物形象的细致刻画上都有着十九世纪经典小说的风范。他对于过于碎片化、抽象化和形式化的文学实验始终是隔阂的。他对人文主义理想的坚守也是在勉力延续歌德时代的精神传统。不过他也深知自己面临着深重的现代性危机和市民审美教化追求的一去不返,并且以犀利冷静的笔触来刻画这种没落和困顿。

卢意芸(北京大学比较文学与比较文化研究所):托马斯·曼的这段话让我想起了茨威格的自传性作品《昨日的世界》——恰巧后者的青少年时代也差不多是在19世纪的最后四分之一个世纪度过的。这本书的副标题是“一个欧洲人的回忆”,我想茨威格所说的欧洲人和托马斯·曼笔下的19世纪有着异曲同工之妙:它们都代表了那个尚未经历两次世界大战的、充满着人文主义和宽容思想的温情脉脉的“旧欧洲”。虽然这种近乎乌托邦式的理想世界最终被20世纪的残酷现实彻底击碎,但他们依然愿意在幻灭之后坚守人的尊严——即便是以死亡为代价(茨威格)。

从早年的《矮个子先生弗里德曼》《小丑》《布登勃洛克一家》开始,托马斯·曼不断地在作品里关注“市民”问题,在散文《作为精神生活形式的吕贝克》中,他称,自己之所以书写市民,是为了给自己所属的群体立传。您怎么看待托马斯·曼笔下的“市民”和“市民性”?

李永平(中国社会科学院外国文学研究所):尽管托马斯·曼在早期小说中,不断谈及“市民”以及“市民与艺术家”问题,但他并没有探讨“市民性”,“市民”和“市民性”,在托马斯·曼那里,是既有关联又有不同的概念。托马斯·曼经历的是一个“非市民化”的时代,在这个时代,“市民”一方面成为“公民”,即“政治市民”,另一方面成为“经济市民”或“金钱至上的市民”, 即法语的Bourgeois(资产者)。“资产者”与托马斯·曼所说的“市民”,不可同日而语,前者不过是一群没有精神、没有灵魂、心胸狭隘、唯利是图、满脑子都是经济的人,而后者则是将经济与艺术合二为一的人,在这方面,托马斯·曼对瓦格纳歌剧《纽伦堡的工匠歌手》中的手工匠人兼诗人的汉斯·萨克斯极尽赞赏,视之为“市民”的典范。面对“非市民化”的过程,托马斯·曼不无沉痛地说,在欧洲,市民的生活准则被毁坏殆尽,他无限敬仰的“市民时代,已“深深地沉没于过去”,一去不复返了。当然,托马斯·曼无意于重新召唤“市民时代”,对他来说,重要的是,从传统的“市民生活形式”中挖掘出一种精神气质或世界观,以抵御现代的沉沦和价值失衡,他把这种“精神气质”或“世界观”,称之为“市民性”。

1915年,托马斯·曼开始撰写《一个非政治者的沉思》(又译作《一个不问政治者的沉思》),并专辟一章,着力探讨“市民性”问题。值得注意的是,在此书中,他将“市民性”视为“德国所特有的东西”,是德国不同于西方的“本质特征”:“德国的也就是市民的,二者是一回事。”围绕“市民性”,托马斯·曼思考了两个问题:其一是市民与艺术家的关系,其二是文化(艺术)与政治的关系。他认为,这两个关系,都关乎德国问题,关乎德国本质。为此,他特别强调了“市民性”无涉于政治,而与“Bildung”一脉相承。在上世纪20、30年代,“市民性”几乎成为托马斯·曼谈之不辍的主题, 例如《歌德作为市民时代的代表》《作为精神生活形式的吕贝克》,还有小说《魔山》等。在这一阶段,托马斯·曼尤其是赋予了“市民性”一种“中庸”内涵,也就是,“市民性”反对任何极端和狂热的东西,而持守“中道”的立场。在托马斯·曼看来, “中庸”,是从“市民性”中产生出来的一种最富于“人性”的东西。由此也就不难理解,为什么托马斯·曼在一篇不足千字的短文《市民性》中,要用“Bürgerlichkeit”来翻译“Humanität”了,正如他自己所说的:“德国的市民性是富于人性的”(Die deutsche Bürgerlichkeit ist human.)

希特勒上台后,托马斯·曼流亡异国,似乎很少谈论“市民性”,但他逐渐意识到非政治的“市民性”的不足,开始认为,政治也是人性的一部分。晚年写的《浮士德博士》,在一个艺术家毁灭的命运中,实际也包含着对“市民性”的反思和坚守。

我们不妨说,对“市民性”的思考,在很大程度上,是贯穿托马斯·曼一生的主题,阅读托马斯·曼而不研究“市民性”,对于深入理解他的思想和作品,似乎仍是未达一间。

颇具争议的一个事实是,托马斯·曼在“一战”时期明确支持德国的军国主义战争政策,虽然从魏玛共和国时期起,曼公开声称自己支持一种德意志式的民主,在1933年之后更是流亡海外,撰写了不少反对纳粹的文章,但“一战”时期的政治态度无疑是他生涯中的“黑历史”。您怎么看待曼1914的政治立场及后面的转变?

黄燎宇:托马斯·曼政治立场的转变以《论德意志共和国》(1922)为主要标志。他在此偏离了他早前所表达的反西化立场,公开向新成立的德意志共和国致敬。这是一个引起广泛争议的巨大转折。但是这一转折需要打点折扣。个中缘由,在于托马斯·曼的反西化立场立足于他对德意志文化的独特性乃至优越性的认识。他深信德意志文化与代表西方主流的英、法文化有着根本的不同,深信二者之间存在“文化”与“文明”、浪漫与启蒙的对立。这一根深蒂固的认识与他的三位精神先师——叔本华、尼采、瓦格纳——的影响(《一个不问政治者的沉思》的标题就在与尼采的《不合时宜者的沉思》呼应)不无关系。有两个事实值得关注:一是在长篇小说《魔山》(1924)中,代表西方主流政治话语即启蒙话语的塞坦布里尼基本上是一个漫画形象,叙事者的态度自然耐人寻味;二是在《德国和德国人》(1945)这篇演说中,德意志文化的特殊性成为托马斯·曼向世人阐释德国历史悲剧由来的主要思路。稍后完成的音乐家小说《浮士德博士》(1945),则不仅通过宏大的叙事演绎了这一思想,而且把历史悲剧的源头追溯到马丁·路德。而这又是他三十年前产生的想法。他在《一个不问政治者的沉思》中就已断定是“路德开启了对德国人的音乐培养”。

尼采对托马斯·曼影响很深,其《悲剧的诞生》中的“日神/酒神”二分法成为曼作品中“精神/生活”“市民/艺术家”等二分法的哲学基础,甚至为曼小说作品的叙事结构搭建了框架。曼是否真的相信世界中充满二元对立?能否请您举例讲解下曼这种独特的叙事方法?

李双志:尼采对托马斯·曼的影响是全方位的,从文学意象到思想内涵,不一而足。酒神和日神二分法涉及的首先是艺术本质的二元性,托马斯·曼作为创作者,在试图融合艺术的形式完整性和生命本能的流动甚至激狂时刻的时候,确实受到了尼采的影响。不过,托马斯·曼笔下反复描写的市民-艺术家和精神-生活之间既尖锐对立又难舍难分的胶着状态,倒是尼采本人并未涉及也未表述过的主题。托马斯·曼在这一点上有着绝对的原创版权,或者说是在另一个层面上将尼采的生命哲学和颓废艺术批判进行了具象化的展演和再造。尼采所揭示的生命力匮乏的文化病症,在托马斯·曼笔下呈现为有社会学和文学人类学色彩的人间故事。这当然和他精深细致的社会观察和人性思考相关。他以市民-艺术家和精神-生活这样的二元模式来提炼和演示现代人分裂状态的典型特征。

虽然同为自己精神世界“三颗辰星”之一,但相较于叔本华和尼采,托马斯·曼对作曲家瓦格纳的态度似乎更加复杂。他不仅在1911年的《论理查德·瓦格纳的艺术》一文中称瓦格纳音乐中具有“聪明、巧妙、充满渴望又狡诈的魔法”,令他对其产生怀疑,还在1939年的一封信中直接将希特勒也喜欢的瓦格纳音乐和国家社会主义联系在一起。这是否意味着,托马斯·曼和瓦格纳渐行渐远?

姜林静:托马斯·曼很早就意识到,瓦格纳是个炸弹,虽然引爆后会绽放出绝美的烟花。只有最谨慎的拆弹专家才能靠近瓦格纳。“三颗辰星”当中,瓦格纳最好地体现了曼的矛盾交叠:

曼从未否认他从瓦格纳音乐中获得的“官能”满足。1933年那篇《瓦格纳的痛苦与伟大》即为明证。他承认自己永不会忘记在剧院聆听瓦格纳时所感受到的“深切的孤独与幸福”。但他也很清楚,那是鸦片般的、“短暂的、没有依托的幸福”。

和瓦格纳一样,曼也希望将艺术存留在崇高庄严的领域里。但他同时异常警惕因此将“艺术”与“生活”对立起来。《魔山》显然与瓦格纳式的“否定生活”的受难艺术拉开了距离。魔山人对“颓败”的热情、对“死亡”的欲求、甚至是自我献祭的选择,让他们离真实的生活越来越远。而对曼而言,真实的生活本身更为重要。

此外,无论是曼晚年的“约瑟和他的兄弟们”四部曲,还是瓦格纳晚年的《帕西法尔》,我们都能看到将宗教印记艺术化,试图构建普世人类乌托邦的愿景。而“浮士德博士”阿德里安、疗养院里的卡斯托普,老作家阿申巴赫,这些“郁郁寡欢”的主人公,也显然让人想起瓦格纳笔下的圣杯国王安弗塔斯、痛苦的特里斯坦、永恒漂泊的幽灵船长等。他们最终都恰恰是在消极的否定中接近了救赎。曼和瓦格纳都否定了这个世界可能有欢乐、积极存在,否定了轻浮的慰藉与和解,并恰恰在这样的否定中抵达了宗教性的超越。

我想,或许就像曼主张的“一个德国论”,他也不愿把他心爱的瓦格纳肢解成“好的瓦格纳”和“坏的瓦格纳”。拆弹的过程事实上是一种最彻底的“自我忏悔”,在他看来,这才是获得恩典的先决条件。

以弗·施莱格尔、诺瓦利斯等人为代表的早期浪漫派试图建立一种将诗与哲学相结合的艺术形式,这种尝试以《雅典娜神殿》的(被迫)停刊而告终。不过,后世的尼采接过了这一未竟的事业,在自己的作品中实现了浪漫派的艺术理想。托马斯·曼因此称尼采为“认知型抒情诗人”(Erkenntnislyriker),并视之为现代德国乃至欧洲文学的重要特征。请问他是如何看待和评述这种由浪漫派所开创的文学风格的呢?他自己的作品是否也受到这种浪漫派传统的影响?

卢意芸:托马斯·曼其实很认可这种感受与认知,或者说诗与哲学相结合的创作模式。对他而言,文学远非讲故事那么简单,而是一场思想上的语言实践。不过,这种形式上的浪漫化倾向只是其作品中最浅表的一层,我们更应关注的是驱使托马斯·曼践行这一诗学理念的深层动机,即其对于文学作品所应传达的“精神性”的信仰。1945年,即二战结束之际,托马斯·曼将16篇有关“人文主义”(Humanität)的评论文章集结出版,并将书名定为“精神贵族”(Adel des Geistes)。这一理念承接了启蒙以来的欧洲传统,即不再以血统、而是以精神来判定一个人是否尊贵。托马斯·曼认为,真正的“贵族”是那些具备了批判思维和文化担当的人,而他们所要对抗的,则是现代工业社会对人的异化以及由此而来的粗俗野蛮的大众文化。从这一点来看,他和早期浪漫派确实一脉相承:两者都尊崇精神上的“婆罗门”(弗·施莱格尔语),但同时也警觉到(对于浪漫派而言则是预见到),尼采式的强力哲学/美学极易唤醒人性中的非人元素,从而为野蛮和暴力开启后门,他在《魔山》《浮士德博士》等作品中都表达了这种担忧。

托马斯·曼一生创作卷帙浩繁,但直到现代,他的大量散文和信件仍然没有中译本,长篇小说四部曲“约瑟和他的兄弟们”更是令很多译者“望而却步”,您认为,翻译托马斯曼时的主要难点是什么?未来的托马斯·曼译者应该注意什么?

黄燎宇:翻译托马斯·曼,难在词汇和句型,更难在知识广度和思想难度。具体讲就是,托马斯·曼所使用的词汇太多、太杂、太偏。这不仅要归咎于他的小说具有大百科气象,知识涉猎面太广,不仅要归咎于他有“把天下所有的词汇都用一遍”的雄心壮志(他作品中出现的诸多生僻词汇甚至可以考倒德国的文化人),而且要归咎于他习惯性的字斟句酌或者说无法舍弃的“复杂心思”。说到句型,托马斯·曼可谓把最最德意志的语言特色——见首不见尾的复合句——发挥到了极致。他的句子大都偏长,结构大都较复杂,150个字以上的长句屡见不鲜(《弗洛伊德在现代思想史的地位》里的一个由184个字组成的长句成了我的翻译课的保留节目)。译者更要当心的是,托马斯·曼是一个很“转”、也很“坏”的作家,字里行间有太多的含沙射影(难怪他被称为Der ironische Deutsche,即“反讽第一人”)。“高贵的单纯”可能不宜翻译托马斯·曼的作品。简言之,翻译托马斯·曼的作品,对译者的语言功底、知识面、思辨能力以及文学鉴赏力都是一种考验。约瑟四部曲令译者望而却步,与其说因为其厚度,不如说因为其难度。译者肯定需要阅读一点埃及历史和圣经研究文献(四部曲的法兰克福评注版的编纂者之一就是最最有名的埃及学家扬·阿斯曼)。

李双志:我虽然很期待这套四部曲能早日进入中文世界,与我国读者见面,但也深知这是巨大的工程。托马斯·曼既擅长观察,又工于编织,笔下处处暗藏心机,又广纳海量思想资源,四部曲尤其是其借圣经故事重现人类心灵万象的晚年巨著。所以译者必得有同样的细致和耐心,能解开种种玄机又能重构中文机巧。因此,译者需要有长年累月坚持不懈的决心和毅力。而用于翻译如此巨作的漫长时间,本身已经是一种奢侈品。

卢意芸:我想翻译过程中最大的难点在于处理托马斯·曼的文本与欧洲文学史和思想史的深度互文关系,这要求译者具备相当扎实的语言功底以及较为全面的知识储备,因而确乎是一个异常艰巨的任务。在此有个大胆的设想:针对例如约瑟四部曲这样隐喻密布、涉猎广泛的作品,我们或许可以借鉴早期浪漫派的“协作诗”(Sympoesie)形式,由多个学科的专业人士共同翻译,大家在一起边读、边译、边讨论,将富于创见的想法作为注脚附于译文之下。我想这必定会耗时很久,但对于译者和读者而言或许会是一种有趣的尝试。

不少中国读者都是从《魔山》开始阅读托马斯·曼的,并且很快就被这部极具思想性的巨著吓退。您推荐大家从曼的哪部作品读起?

黄燎宇:读者恐怕也要分类。一方面,对于有些读者,我们要直接推荐阅读《魔山》,理由很简单,小说中既有涉及欧洲文化传统和现代社会的宏大叙事,也有大量变枯燥为辉煌的细节描写。一部小说的思想和艺术价值永远都是我们推荐阅读的一个硬核理由。而且,在20世纪的几部德语经典小说里面,《魔山》的可读性是数一数二的。在上个世纪30、40年代的好莱坞,阅读《魔山》还一度成为时尚。另一方面,我们可以按照低门槛和由浅入深原则,推荐普通读者先读托马斯·曼的第一部短篇小说集《矮个子先生弗里德曼》,或是他的第一部长篇小说《布登勃洛克一家》。前者讲述的故事多半倾向离奇、怪诞,比较吸引人,后者不仅涉及“富不过三代”和“三十年河东三十年河西”这类几乎是人人都关心的话题,而且叙事很讲究,常常让感伤和悲哀与幽默讽刺交织在一起。

李双志:《魔山》是值得沉下心来细细阅读的经典,不过也确实要对十九二十世纪之交的欧洲文化历史背景有一定的了解,而且也需要有时间和耐心。我个人会推荐《矮个子先生弗里德曼》或者《魔术师和马里奥》作为“入门台阶”,从中可窥见托马斯·曼的讥诮文风和奇情妙趣。

姜林静:托马斯·曼希望读者至少能把《魔山》读两遍,方可领会其复杂的织体。阅读《魔山》当然是首先是个体力活,第一遍整体阅读绝不容易。但我觉得只有在第二、第三遍阅读时,它才能从云端逐渐展现真身。

对于不愿废体力的现代效率阅读者,我推荐曼早期的两部中篇小说《托尼奥·克勒格尔》和《特里斯坦》。它们几乎像是微缩版的《浮士德博士》和《魔山》。两部小说都带着曼独有的自我透视,一方面展示着与庸常世俗对立的艺术情感世界,一方面又讽刺着“纯审美”的、“风格化”的生活可能构建出怎样的致命迷宫。

此外,博希迈尔教授(Dieter Borchmeyer,海德堡大学荣休教授,巴伐利亚艺术科学院院士)推荐我阅读了曼晚年的中篇小说《受骗的女人》,简直就是关于“爱之死”的巅峰之作。目前好像还没有中译本,推荐懂德语的同学老师,也期待早日看到中译本问世。

卢意芸:我读的第一部托马斯·曼作品是《威尼斯之死》(又译作《死于威尼斯》),感觉这部作品对于读者而言还是挺友好的。首先它比较短,而且读者很容易被带入到作品的氛围之中。此外,根据这部小说改编的电影也非常经典,读者完全可以和书对照着来看。之后我又读了《布登勃洛克一家》,虽然是长篇,但我依然读得津津有味,或许是因为相比《魔山》这样的作品,它更接近于通俗意义上的小说吧。对于普通读者而言,我觉得这两部小说都是很不错的托马斯·曼入门读物。

杨懿晶:确实《魔山》这样的鸿篇巨著,对于任何读者都是一项不小的挑战。如果是偏好大部头的读者,推荐他的第一部长篇《布登勃洛克一家》。虽然这部作品的篇幅同样可观,但相较于曼后期的作品,它的可读性更强。

如果是喜欢中篇的读者,可以从《死于威尼斯》入手。这部作品体现了贯穿托马斯·曼创作生涯的诸多特质:悲剧的艺术家主人公,审美与道德、青春与衰老、理性与感性的永恒张力,隐秘禁忌的同性情感,等等。小说还启发了同名歌剧和电影的创作,成为流行文化中一个时常被提起的标签。

还想给大家推荐一部曼不太被人提起的作品《陛下》。这是他的第二部长篇小说,也是他本人最看重的作品之一。这部作品记录并克服了一场写作和人生中的危机。1904年,托马斯·曼在一篇散文中写到,有一种“悲哀的艺术家命运,每个即便只是遥遥受到它威胁的人都不得不畏惧它:那就是直至生命终结,直至名垂不朽,永远只是一部成功的处女作的作者”。《陛下》就这样涵盖了作者在这一生活阶段经历的全部转变,终其一生,他或许再没体会过如此强烈迅猛的转折。暮年的曼曾在美国版的序言中写道:“没有它,无论《魔山》还是’约瑟和他的兄弟们‘都是无法想象的。” 《陛下》是一部富含自传色彩的“童话小说”,也是包括曼在内的欧洲一代人转向民主思想的转折点,“用象征的手法描绘了我们这些个体遇到的危机,在思想上向民主、集体、同伴和爱情的方向转变。”