罗德、丁佳宁 |《西东诗集》中的媒介和物质性

内容摘要

近几十年来,媒介、物质性这两个概念和范式一直是文学、文化学研究的焦点之一。分析歌德的《西东诗集》的结构和动机―主题意义,探究《西东诗集》中特定的媒介和物质性维度,可以一窥歌德在其晚期作品中对媒介―物质条件结构的思考和演绎。显然,对歌德而言,由此可以实现一种具备多重指涉性和多样性的乌托邦。在这个乌托邦中,媒介和物质性获得了某种转化活力。

01

媒介和物质性

要了解《西东诗集》中的媒介和物质性问题,首先要理解“媒介”和“物质性”的含义。众所周知,媒介和物质性是现代人文科学研究的基本概念,指以文化和文学为基础进行反思和描述的现象。这两个概念对各个时期人类社会和文化的象征―语义秩序的基础性意义或许无可争辩,但是应该如何精确定义“媒介”和“物质性”却存有争议。无论是从历史文化多样性的角度还是从哲学概念语义学的角度去理解,这两个概念或概念范畴都表现出了极大的不确定性。此外,对二者进行独立现时研究也受制于普遍的历史性和易变性。从外部察看2000年前后此二者在文化和人文科学中的应用就不难发现,物质性概念,尤其是媒介概念,均包含着某种动态特征,促使其成为现代性的中心。与以前针对艺术和文学中的物质性的讨论不同,当下的讨论更加多元且复杂。在多数情况下,物质性并非是单纯的物质现象,它常常与非物质的语义化和话语化过程相联系 , 而数码等物质现象也可能被误认作非物质现象。由此可见,“物质性”这一概念场包含错综复杂的对立与矛盾是在所难免的,而它的现代性恰恰体现在对复杂且矛盾的现象的把握能力上。

在媒介概念那里,这种与现代性的几个核心要素之间的关联更为清晰。西皮尔·克莱默尔(Sybille Krämer)在尝试定义“媒介”一词时,认为“中间性和中介性”是其“本质”属性(Krämer 32)。克莱默尔的理论主要从广义的媒介概念出发 , 认为任何传播内容或形式的事物都可以充当媒介。也就是说,媒介不局限于书籍、图像和录音,也可以是硬币、邮票、服饰等等。这导致媒介概念无处不在,成为它具有需要不断确认的“特殊模糊性”的原因之一。当然,这种模糊性的背后还有更深层次的缘由,不能完全归咎于其任意性。媒介概念之所以能够大行其道 , 主要在于它从根本上描述和反映了现代主体与世界的关系。具有决定意义的“中介性”催生了各媒介及主体间的不确定性与动态性、多重指涉性与过程特征。这种“媒介中间性”(mediales Dazwischen)(Bathrik and Preußer 7)也适用于现实与世界的同一性和理念。变量坐标系用动态的中间性和中介性标识出了每个单独的实体,于是在某种意义上,“媒介间性”这一概念就成了同义反复。媒介/艺术/主体总是处于其他媒介/艺术/主体之间,这个实体间的空间就是我们当前研究的兴趣所在。值得注意的是 , 人文科学、文化学和社会学深受某些概念的吸引,这些概念的“中间性”从特征鲜明的构词方式上可见一斑,如媒介间性(Intermedialität)、跨文化性(Interkulturalität)等等。在当前的符号学—语义学秩序中,有不少术语和交际围绕的都是限定性概念(Inter-, Trans-, Multi-, Poly-)。它们强调不固定性和移动性,从字面上确定了下文的所指(如 Intermedialität、Transkulturalität 等)。这种中间性在自视自由民主的文化符号学背景下显得颇具吸引力。反静态观点悄然开辟了一条不同于传统二元价值观和还原论逻辑的道路。动态活力为自由和多重指涉性创造了机会,从而超越了狭隘的刻板与简化。

02

间接性和统一性

歌德的晚期作品与美学不仅遵循“重复反照”(Wiederholte Spiegelungen, Goethe, FA Abt. II. Bd. 10: 548)的过程,同时,他的诗也具备跨媒介性的特征,各种符号、多样的艺术形式与写作手法层次丰富地交织在一起。诗人通过想象,用文字向我们展示他所塑造的宏大世界与时代(Goethe, FA Abt. II, Bd. 10:585)。与此同时,作者也展现了异彩纷呈的符号世界,且这些作为媒介的符号背后另有所指。《西东诗集》这个标题已然体现了这种跨媒介性的观点:这是一部“合集”(波斯语/阿拉伯语:Divan),但是与其字面意思相区别的是,它并非是静止不变的,而是一个可移动的实体,收录了东西方之间道路上的种种事物。整部诗集的翻译过程也遵循类似的思想。歌德把波斯语/阿拉伯语译成德语,传递东西方文化,对东方世界的传统进行多媒介的再加工,这些都超越了传统的界限,尤其是超越了媒介的界限。

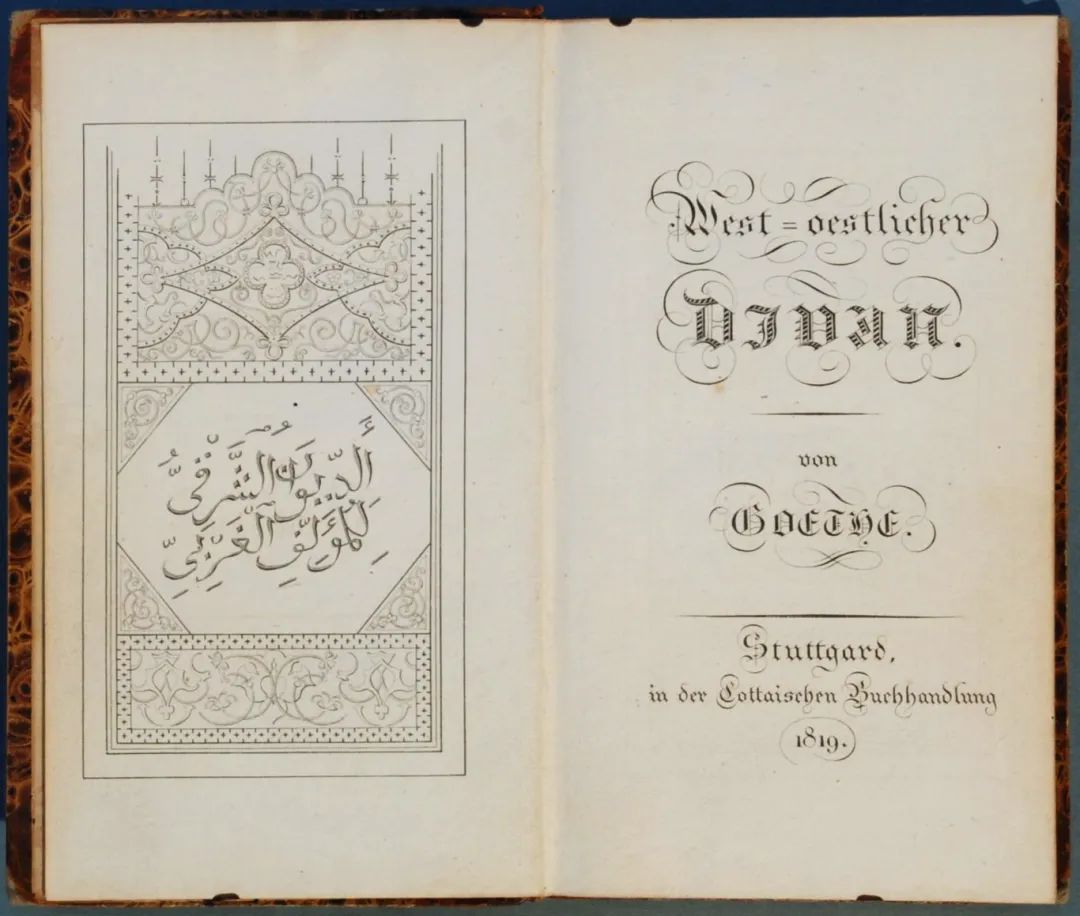

《西东合集》1819年初版扉页

由此,一个媒介普遍传递的乌托邦诞生了,它使得《西东诗集》成为一部富于文学想象与风格化的、强调存在的文学作品。这个乌托邦与同时代的一个著名的先驱模型,即荷尔德林那个作为“内部差异的统一体”(Hölderlin 1:685)传递的历史哲学乌托邦是什么关系呢?若真如格哈德·库尔兹(Gerhard Kurz)在分析荷尔德林的例子时所言,1800年前后文学和哲学的核心主题是间接性和统一性问题,那么歌德在《西东诗集》里所采用的模式便是绝妙的回答。将间接性、传递性、统一性作为中心议题指的是:如何才能把个性化存在的、以细节和对立形式遍布世界的万事万物联系起来?如何用一种联系使它们相互指涉,同时又消解和拯救它们?如何在宗教社会里用一种上帝及其世俗机构所宣称的完整性和统一性指向单独的个体?从本质上讲,18世纪的莱布尼茨主义、斯宾诺莎主义以及基督再临思想,其核心已然是尝试连接个体与整体,彼时兴起的启蒙批判思想使传统整体观显得越来越成问题。

荷尔德林和克莱斯特这代人“不愉快的意识”源于知识,源于对割裂、分散、碎片化的绝望。针对这些现代的异化经验,荷尔德林等人给出了乌托邦式的回答:在他们的作品中可以读出(主要针对历史哲学的)重新组合的尝试。在这里,歌德选择了一条远离历史哲学抽象方法的道路,采用了与他发表于18世纪九十年代的教育小说相类似的方法。他将这种割裂置于一种语境中,但并不把它视为哲学概念进行诗意的转化,而是作为一种艺术塑造,一种能够激活感官的现象性,与各种诗意精神的反思和反馈相融合。与荷尔德林相反,这种转变(“思想与展示方式的革命”,Hölderlin 2:643)并不涉及激进的、革命性的关系变化。根据歌德的看法,他只是让已经存在于这个世界,至少是潜在于这个世界的东西显现出来罢了:“你想把世界怎样?它已造好,造物主一切都考虑得很周到”(WöD 363,杨译 327)。

歌德在晚年创造了一种传递诗(Poetik der Vermittlung),同时也是一种全媒介性的乌托邦。与荷尔德林不同,在歌德的乌托邦里,文学不是为了末世的救赎。在文学与美学的符号链上,每个部分既是指向者,同时也是被指向者。也就是说,各个元素都是居于中间的媒介,发挥着继续指向的功能。在歌德的后民族文学的背景下,《西东诗集》和杂志《论艺术与古代》(Über Kunst und Alterthum)都清楚记录了这种传递诗。各式各样的民族文学从来都不是孤立的存在,它们朝着世界文学的全面关联挺进,抵制全媒介性的乌托邦。在这个乌托邦中,就其中和其后出现的语义和美学方面的丰富性而言,每个符号都独特且透明。但是,普遍的透明并不代表所有的部分都有获得同等重视的权利。虽然歌德晚年对文学有了后民族和跨民族的思想转变,但他依然坚持古希腊文学的典范作用。尽管如此,多元性还是在总体上压倒了典范性。对晚年的歌德而言,文学乃是多形式的体验,亦即多元形态的体验。

《论艺术与古代》扉页

03

形态学与图像

歌德第一次用到“形态学”(Morphologie)一词是在1796年。当年9月25日,歌德在日记中记下了这个词,并把它用在了11月12日写给席勒的信中。出人意料的是,信中明确提到了形态学与矿物学、地质学之间的关联。其实,形态学概念原本就包含有机和无机两种存在形式。它表明,虽然后世将形态学局限于有机生命体,但歌德对该词的创造性理解却远远超越了生物学的范畴。形态学不只是一种认知范式,它不仅适用于狭义的自然概念,也适用于普遍意义上的生命和存在。其核心在于造型与变形思想的动态化:“形态学即变形学”(Goethe, FA Abt. I, Bd. 24:349)。形态学就是指变形,是符合特定规律和原则的变化,因此也可以对应到人类生活的发展变化。无论是虚构的威廉·迈斯特的生活经历,还是歌德本人的真实生平,都能引发形态学―变形学解释。同时,它们又不断被大多数阐释者以及歌德本人所否定。因为,虽然延续原则和规律原则影响着有机体的生长过程,但它们似乎并不适用于复杂的人类生命。形态学―变形学的发展思想促成了某种联系,但非契合生命法则的自然联系。在歌德中晚期的作品中,在他的思想和创作中,可以看出经过改造的形态学发展概念,其中充满了复杂性、矛盾性、偶联性和意义抽离等特征。

在变形理念中,通向更复杂、更具动态性的关联模型的道路已经铺就。歌德自小就读过奥维德的《变形记》(Metamorphosen),《诗与真》中的相关内容证实了他对这部古代神话基础作品了如指掌。在卷轶浩繁的歌德研究中,用变形理念的美学和哲学视角探寻歌德与罗马诗人关系的研究至今凤毛麟角。这其中,基础概念的衔接点特别引人关注。歌德和奥维德一样,从广义上理解变形过程和原理,将其视为有机生命的典型。“诗人将生命变成了图像。”(Goethe, FA Abt. I, Bd. 14:868)——这句出自《诗与真》的话不仅适用于自传体写作,而且提出了一个通用公式,一个基本的美学原则。歌德在《诗与真》里采用了这个原则,还以一句日渐知名的表述将其推向顶峰:“于是我就开始一个方向——我一辈子不能背离的方向,这即是说,把那些使我喜欢或懊恼或其他使我心动的事情转化为形象,转化为诗,从而清算自己的过去,纠正我对外界事物的观念,同时我的内心又因之得到宁帖。因为我的天性常常把我从一个极端抛到别一个极端去,我需要有这样的才能比任何人更为迫切。我所写出来的一切,只是一大篇自白的片段”(Goethe, FA Abt. I, Bd. 14:309)。

“Verwandlung”(变形)是“Metamorphose”一词的德译,歌德由此把自己变成了“变形艺术家”。在《诗集》中亦是如此,作者“主动塑造了变形”,做到了形式和变化的统一。在狭义上,这种变化描述的是从“生命”到“图像”的过程,在更大的背景下,它与更为广泛全面的转换相联系。当歌德把目光投向《西东诗集》,将“生命”转换成“图像”时,他所转换的不是单一的图像,而是整个世界。歌德把世界展现在读者面前,读者和这位作者一样,变换形象融入这个世界,使自己东方化,进入到从西方到东方的变形过程当中。《诗集》中的虚幻世界本身就是一个强烈变形、转瞬即逝的世界,其中的人、媒介和物质都处于流动之中。与《诗集》的旅行和贸易主题相应,一件物品的价值取决于两点,一是它的可交换性,二是它与不断延续、不断变化的存在链的连接能力。“变形学”同样适用于把《诗集》中的世界塑造成纯粹的乌托邦,因为里面到处是虚构:“世界不管如何转动,仍满怀感激和爱心”(WöD 348,杨译 426)。所以,诗中的“我”以及与之互动的其他人物都是流动的角色和形象。他们有赖于拥有角色和情境的“自由”游戏,有赖于将他们轻巧组合起来的物质与媒介(从未有持续的抵抗与疏远)。自黑格尔和海涅时代以来,《诗集》中的这种“轻盈”不断得到证实,而这尤其要归功于它所具备的变形活力。

04

关联与活力

《西东诗集》是歌德的一部连贯诗,连贯诗的基本共性是现象多元和形式统一,但这种特性又有别于古典主义的统一性和多样性。在歌德这里,统一的向心特征与古典美学不同,它不在于比例的规律性,也不在于对称或和谐。《诗集》中出现的关联形式具有更复杂的本质,也更多样化,更具差异性。歌德在自传语境中使用了“纺线”(Goethe, FA Abt. I, Bd. 20:625)这一意象来比喻他的整部作品。它由一条形态可变的力量链组合而成,正如《诗集》中《拜火教徒篇》向我们展示的那样,建立在对坚不可摧的自然联系的信念之上。这条力量链上各个元素的“光耀”(WöD 124)——《浮士德》第二部分的开篇也有这样的光耀——将它与“更高的光”(Goethe, FA Abt. I, Bd.7/ 1:206)联系起来,由此真正阐明了泛神论意义上的神与自然的联系。相反,在《拜火教徒篇》结尾、《古波斯宗教遗训》之后的几行文字中,形式及(媒介与物质性的)力量在世间的转变引人注意,由于“人类珍视大地”,“太阳”的“热力”被注入到葡萄酒这一文化遗产中,催生了“歌唱的喜悦”(WöD 124)。从斯宾诺莎到莱布尼茨再到赫尔德,都把力量概念视为神圣原则,是它保证了存在的统一性 ,“永恒的原力,一切力量的力量只有一个统一体;不管我们怎样以我们那点儿可怜的智慧将它分割,它始终都无法穷尽”(Herder 781)。“诗人将生命变成了图像。”——他把各种生命力量变成图像:他不仅在《诗集》中将此力量看作自然联系,而且把东方的文化联系,即那个由形式、媒介和物质性组成的全新世界,悉数收录于他1819年创作的“合集”——《西东诗集》里,展示和演绎给读者。

亚兹德火神庙圣火

与他中晚期的整体作品及其自传性写作一样,歌德在创作《诗集》时也把个体(包括作者、叙述者、诗歌自我以及非我、读者)置于变形的力量链中。其背后是统一的逻辑:无论是诗人的真实生活还是虚构的《西东诗集》,他的创作目标都是展现“我”的多重指向性。身为“旅人”和“商人”(WöD 138)的“我”本身就是可变形的,本质上由流向“我”的事物和符号所建构,从而与世界建立起多元联系。由于有了多种形式和关联,这个世界是“美”的世界,而非歌德在1797年总结法国大革命时所看到的、由于过度的现代教育而呈现不祥之兆的“经验主义的祸害”。(Goethe, FA Abt. II, Bd. 4: 391)在那种多样性中,各个元素是分散的、不同的,彼此隔绝又死气沉沉。相反,“美丽”或“重要”语境中的个体元素属于变形—形态学活跃进程的一部分。

活跃是本质属性,关联性也不是抽象概念,它表现在《诗集》中不胜枚举的具体语义形式和美学形式中,例如《酒肆篇》就将葡萄酒与精神、书写和爱情相联系。此外,这种关联性还体现在特定的最初形式和类比当中,跨越并在一定程度上填平了东西方世界的文化差异——比如把拜火教徒的习俗与“市民阶级美德”(WöD 150)相提并论,从而导致前者内在文化价值的丧失。另一方面,抛开人类学常量和还原论,正是通过对最初“要素”(WöD 17)的全面比较,变体才有了多样性。最终,大量充当媒介的事物和符号保障了这种联系,并创造出了特定的语义模式、符号场和图像场。例如《诗集》开篇的消费品和贸易物分别是“披巾、咖啡和麝香”(WöD 12)。它们是具有异国情调的陌生世界的一部分,是异化的形式。但是,作为一种未知却不难想象的有趣他者,它们又表现了异域风情,从而以阐释学的方式与欧洲身份建立了意义关联。

对歌德而言,这些关联形式是一种伦理美学理想。在这种理想中,创作与存在找到了完满的瞬间,这正是真正意义上的浮士德式的对人类美好瞬间的渴求。但“活跃”也意味着接受生与死的交集,这是转化过程中的阴暗面。《幸福的渴望》这首诗就体现了两者的矛盾。诗中的“我”站在关联的最极端处,“极乐”地对生死加以肯定。在这种关联性中,任何站位都突出了双重的黑格尔式意义:自我的黯淡与消亡、处在无尽传递洪流中的死亡与救赎。

05

《西东诗集》中作为媒介的物质性

随着物质性范式研究的兴起,歌德作品及创作中的物质性问题也一再成为研究的对象。在理想情况下,包括《诗集》在内,都可以区分两个层次:一是文学生产层面,二是作品层面,或者说第一级物质性和第二级物质性。第一级物质性的生产美学问题主要涉及写作过程、写作对象和材料,歌德练习阿拉伯语书写就是例子;歌德与玛丽安娜·封·维勒美尔(Marianne von Willemer)用诗意的对象与符号“做交换”,除了狭义上的手写和印刷文字,还包括了绣有阿拉伯语的拖鞋等,这也是例子。但是在文学生产实践中,它已经跨入了作品层面或者说第二级物质性的界限——不论是与玛丽安娜·封·维勒美尔还是在魏玛的前十年与夏洛特·封·施坦因(Charlotte von Stein)之间诗意的爱情交流都充满了物质性,都是歌德传奇的一部分,也是他作品史的一部分。从今天的视角来看,由此产生的歌德的作品(诗歌与书信体散文),其魅力正是源自具体物质性和理想精神层面丰富而解不开的交织渗透。但是,这种作品层面也因此涉及到了第二级物质性,因为对象仅仅是物质感觉和经验激发与想象出来的形式,而第一级物质性的基础则是文学生产过程中基于经验事实形式的物质性。此处提出的关于《西东诗集》里物质性的思考是第二级的焦点,也就是以文字和图像形式被激发和想象出来的物质性和感官性,探究它们在读者阅读诗集与散文时的呈现方式。为此,从书籍出版和阅读过程中也抽象出了一个有关物质性的核心问题:《诗集》中被激发与想象出来的诗意现实,在感官物质层面和媒介层面具有哪些特征?

在《诗集》中,读者会遇到形形色色的感官―物质概念。从欧洲人的视角来看,这些都属于陌生现象、异域物品和材料:

―地点(沙漠、绿洲、幼发拉底河、城市、集市、荒漠旅店)

―建筑物(帐篷、小货亭、宫殿、清真寺)

―动物(骆驼、戴胜鸟、鹎) ―植物(银杏、柏树、香桃木)

―气味(麝香、龙涎香、玫瑰油)

―珠宝(珍珠、祖母绿、红宝石)

―纺织面料(麦斯林纱、丝绸、锦缎)

―日常用品与服饰(披巾、缠头巾、特本头巾)等等。

在开篇诗《赫吉拉》中就出现了上述某些物质―感官物品,包括“披巾、咖啡和麝香”以及“散发着龙涎香气息的卷发”(WöD 12)。歌德选取了一些充满东方色彩的物品,这一点在现代的东方主义之争中还偶遭诟病。不过主流观点仍倾向于认为,歌德的东方主义思想并不明确追求唯我独尊的霸权。虽然在这个语境中,它总体上被纳入了西方世界的框架里,但从某种角度而言,歌德也参与了西方世界对东方世界的歪曲,分享了欧洲对东方形象先入为主和添油加醋的印象。

这些也可以算作是《诗集》的物质和感官维度吗?异国情调、刻板印象和先入为主是否也会影响接受过程?毫无疑问,《诗集》创造的世界中的某些元素便是对东方世界刻板偏见的组成部分:例如龙涎香和麝香的气味、作为饮料的咖啡或诸如卷发、眉毛等特定视觉语言所呈现出来的身体特征等。这些物质在《诗集》的整体结构中得到了诗意的转化,由此淡化了它们潜在的刻板印象。龙涎香、咖啡、卷发等都是可变形的、活跃的诗意宇宙的一部分。它们通过在诗意的想象层面建构不同的复杂情形来回避明确的语义学和美学判断。《西东诗集》中的“我”不仅是到处游历的商人,同时也是变形艺术家,“我”旅行、做生意,转换媒介与物质。“我”的商品是多变的,没有固定特征,状态也非一成不变。这要归功于对商人的艺术处理,他在诗意浮动的关联中超越了事物的经验状态,其中的各部分通过相互适应和变形处于一种丰富的关系结构之中。

在第二首诗《幸福的保证》中,出现在各种不同物质表现形式中的“护符”(Dill 372)也是一个例子:它最初是切割的石块“红玉髓”和“缟玛瑙”,但也是“写在纸条上的铭文”或者以语言形式表达的祝福——例如《歌者篇》的第四首诗:一组以护符命名、五组朗朗上口的系列短诗(WöD 13-15)。而在《寓言篇》中,护符又反过来表现为某种形式原则,将诗集作为整体进行分散和变形:“这一卷里我撒了些护符,如此便会实现和谐平衡。谁用信仰之针点刺经书,无处不有善言令他高兴”(WöD 62,杨译 325)。从意思上讲,“平衡”可以也用“联系”代替;信仰、欢乐与“善言”的结合则凸显了诗歌的欢快性以及对存在的肯定。

同护符一样,珍珠(Dill 296)首先以首饰身份成为诗歌和爱情的主题。在两首诗中,“激情”孕育了“诗意的”、“文学的珍珠”,与心上人的其他首饰争妍斗丽(WöD 67,83)。将珍珠想象为“水滴”,也就是“真主安拉的雨滴”,进一步超越和丰富了语义,并在想象的“富足”和“珍珠的海洋”(WöD 291,83)中达到顶峰。这样一来,珍珠就成了美丽、爱情、诗歌以及神性富足的媒介。此外,结合格哈德·诺伊曼(Gerhard Neumann)的观点,如果把“珍珠”理解为“眼泪的文字”的一部分,那就又增添了一层意义维度:“就这样,作为文学语言符号的‘珍珠’,干脆成了《诗集》世界里诗的标志:流动的经历在珍珠中凝固成持久结构,贯穿《西东诗集》整部作品的就是眼泪化成的‘珍珠的文字’”(Neumann 56)。

正是借助《诗集》作者的“想象力”(WöD 249),珍贵的物品在作者笔下变成了“诗的珍珠”,其意义远远超出了其本身的物质性价值。想象力的媒介统合了变革―变形力量和“转型”(WöD 273)、“转化”(WöD 281)过程,有效推动了东西方的交流。这种交流始终包含着一个媒介和物质维度;在上文提到的开篇诗《赫吉拉》中,令人对东方异域产生共情的“披巾、咖啡和麝香”既是物质,也是媒介。它们暗喻了感官—物质维度的丰富性,也传递了东半球的异国情调。诗中的商旅之人通过构建东方世界、插入文化历史语境、塑造亲密的爱情交流情境,令这些(以及其他)感官“商品”之间不断产生新的联系。例如,“麝香”(Dill 268)首先代表了东方化想象中的气味―嗅觉维度,而在哈台姆与苏莱卡二人俏皮的情话中,麝香又变成了一种交际元素:心上人的头发是“散发着麝香气息的卷发”(WöD 79)。频繁出现在《诗集》中的麝香味不只是感性物质,同时也是更高级精神的媒介。由此,《天堂篇》以及整部诗集就与想象,或者更确切地说,与诗人想象的、玩笑中的“彼岸”设定建立了联系:他想带着“疲倦的身躯”进入“麝香云”(WöD 136),通往生命的彼岸。诗人再次以伟大的变形艺术家身份成功演绎了自己的离去,愉快又神秘地与大众作别。麝香的精神品质还体现在《理解西东诗集评注》中引用的一首诗,诗里描述了一位波斯统治者的珍贵腰带:“腰带散发的麝香气息飘进了土星的大脑”(WöD 287)。歌德点评说:“麝香气味,这种最细腻、最持久、最易发散的气味,从帝王的腰带飘升到土星的大脑。土星对他们而言一直是最高等的星球,它的星环囊括了下界”(WöD 291)。

护符,珍珠,麝香——在所有这些例子中,变形的活力始终在发挥作用。文字所形成的语句和图像是创造世界的符号和媒介。这个世界类似于奥维德的变形世界,其中的事物与符号处于永恒的变化之中,不拘泥于任何具体事物或符号的形式而存在。更准确地说:存在的幸福,即《诗集》中所强调的“顶峰”(“世界不管如何转动,仍满怀感激和爱心”)(WöD 438,杨译 426)。及其所描绘的这部诗集的存在核心,都与这种变形活力、变形能力以及变形的多样性有关。诗中的“我”集商人与变形艺术家的身份于一身,就像是《浮士德》第二部第一幕狂欢节里的御车少年一样:二人都因“挥霍”而成就了“诗歌”,通过“奉献”(即给出贵重物品)而得到了“财富”,两处均是丰富的变形光彩盖过了外在的光华。在文学世界这一第二自然中,艺术家通过创造出在彩虹中短暂出现的反照,实现了作为完满瞬间的存在。

因此,“千变万化”“千姿百态”“千丝万线”(WöD 83)隐藏和揭示的,不仅仅是诸如《苏莱卡篇》最后一首诗中所想象的爱人,而是《西东诗集》中所有人物、现象和观念的转喻公式。同时,它们也指出了这部诗集的结构原则:折叠了成千上万次的世界在诗中时隐时现、时聚时散。其结果就是形态变化上的“富足”(“你被浪费掉的富足”)(WöD 83),其中交织着多样性、复杂性和强烈性。

06

本源和富足

《西东诗集》这个名字(“合集”)已经指出了这部诗歌集里的现象多元原则。作为诗的收集者,歌德收集东西方诗歌的首要目标与他收集艺术及自然珍品一样,重视质量甚于数量。它不是孤立实体的简单相加,而是借助了重复反照和媒介变换原理的复杂交叉关系。相较于其他作品,《西东诗集》具有尤为明显的多媒介性和多物质性——诗歌《任随你千姿百态,藏形隐身》中的“千姿百态”预示了关联的无限性,将诗中的“我”、“我”虚构的“你”以及读者三方通过想象维系在一起。这种丰富性在“本源”(WöD 12)和“富足”(WöD 83)的理想两极之间展开。这两者绝不是截然不同的对立面:本源即是富足,反之,富足的经历中蕴含着强大的本源。此外,精神也具有物质的复杂性。无论《西东诗集》中的东方感性物质多么丰富,它都是一部包含明显精神性的作品。《你用卷发将我紧紧束缚》这首诗宣称“要知道爱情就是生命,生命的生命就是精神”(WöD 88,杨译 364)。与此同时,其标题已经反映出了感性的、物质性的经验。在一段广为引用的自我评价中,作者歌德解释了结构原则:“这种穆斯林宗教、神话以及习俗为一种合乎我年龄的诗歌留出了空间。无条件服从上帝莫测的意志,愉快地看着地球永不停歇地做着圆周螺旋式往复运动,爱与倾慕漂浮于两个世界之间,一切提纯现实,象征消解。当祖父的人还奢求什么呢?”⑱ 所以,我们在这里要把文学中的物质性作为第二级原则,作为(通过诗人)诱发和(通过读者)想象的对象重新加以思考。换言之,它既是文学生产也是文学接受的精神原则。其核心或驱动力要去变形的活力中寻找,这种活力反过来又会产生成千上万种变化形式。所有这些形式都在于两者之间,也就是中间——由此,歌德的《西东诗集》就契合了完全意义上的“跨媒介”概念。

但它真的契合这个概念吗?对歌德的《西东诗集》乃至所有的文学和艺术而言,这种对媒介和媒介性的基本理解的延展是否显得随意?这难道不是无视媒介的既定概念,却主张把所有事物——比如鹎和麝香等——不加区分地叫作媒介的“媒介性”,从而可能招致“不够精确”和“过于随意”的指责?不过上文已经指出,科学本身对如何解释“媒介”尚有严重的分歧。它说明媒介的对象具有过程性,又反映了人们想要捕获它的尝试,仿佛在“富足”之中存在一个直观的“本源”。但这个“富足”是不可还原的,它存在于媒介过程的本质之中,这一点在20世纪以来的视听与数字化时代尤为明显。歌德的《诗集》恰恰证实了这一点,尤其是在启发式意义上对它进行媒介分析,其成果可能会相当丰硕。过去对歌德作品进行媒介美学和媒介史的研究主要集中在精英文化层面,在所谓“跨艺术研究”的框架下孜孜以求“艺术间的相互启示”(奥斯卡·瓦尔泽),而本研究的重点则是更深层次的美学原则和过程性。如果说单一案例分析通常侧重于它的影响,侧重于它与其他作品及作者之间的互文及跨媒介关系,那么本文的重点则在于作品本身美学符号的活力,在于媒介和物质性视角下过渡与变形的过程。概括而言,歌德不断重复的反照就是为了充实媒介和物质性这两个方面。

魏玛的歌德-哈菲兹纪念雕塑

Carsten Rohde,中山大学德语文学教授,主要从事日耳曼历史、语言、文学及北美研究。

丁佳宁,浙江科技大学德语教师,主要研究方向为德语教学法和德语文学