王彦会 | 布罗赫小说《梦游人》中的现代图景

本文原载于《杭州师范大学学报》(社会科学版)2016年第3期。感谢作者王彦会老师和《杭州师范大学学报》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

本文发表时,作者单位为北京外国语大学德语系。

摘 要:《梦游人》三部曲是奥地利现代小说家赫尔曼·布罗赫(1886-1951)创作的“关于现代的小说”,呈现了现代的整体。他的现代图景是“诗与哲学的共栖”,先以三代“梦游人”的故事表现发生于现代末尾即1888-1918年间的时代变迁;继而以植入叙事的一篇哲学随笔阐明现代发展的实质,即“价值的崩溃”。现代的整体就是自文艺复兴以来“五百年的价值解体过程”。基督教伦理价值的崩溃导致“现代的形而上危机”。现代去向何方?布罗赫心怀弥赛亚希望,期待价值统一的轮回。

关键词:《梦游人》;赫尔曼·布罗赫;现代性

卢卡奇说过,小说是一个失去了“生活的整体性”和“意义的生活内在性”而仍有“整体性观念”的时代的史诗,是“被上帝遗弃的世界”的史诗。这个世界和时代是与古代和中世纪有本质区别的新世界、新时代,即现代。现代是现代人的时代,它与之前的时代即前现代的区别体现为不同时代人的生活风格的差异:譬如说,荷马史诗里古希腊人的生活具有“形而上”、“超验”的本质特征,而“在新世界里做人[则]意味着:孤独”或者“超验的无家可归”。奥地利现代小说家赫尔曼·布罗赫“关于现代的小说”《梦游人》三部曲,正是通过塑造三代现代人即“梦游人”的生活描绘了一幅现代的图景。他的现代首先是指这三人的梦游年代:从帕瑟瑙的1888年到艾施的1903年再到胡古瑙的1918年。然而对生于1886年的布罗赫而言,这段时间与其说是其现代,不如说是其当代:新时代中最新近、现代中最现代的时代。因为他认为,“现代的种子”于文艺复兴时期早已播下,只不过“而今才完全发芽”。通过在诗意的叙事中植入题为“价值的崩溃”的哲学随笔——瓦尔特·延斯称之为“诗与哲学的共栖”,布罗赫试图将叙事部分所呈现的现代局部融入一个关于现代整体的哲学话语,形成一幅现代的整体图景。

赫尔曼·布罗赫

《梦游人》中被叙述的时间与德国历史上的威廉二世时代略同,从1888到1918年。历史上,这是德意志帝国的末代,也是其经历现代巨变的时代:一方面,其现代化进程一度达到了顶峰,从封建社会向资本主义工业社会过渡;另一方面,现代的首次全球性人为灾难即“一战”也将其埋葬于历史的坟场。此时的现代呈现出极为悖论的一面:现代文明险些被现代战争毁灭,用昆德拉的话说,“正当理性大获全胜之际,纯粹的非理性……占据了世界的舞台”。小说将这个时代分成三段,每段自成一个小时代,由各代主人公的经历体现其时代精神,形成三部曲:《1888·帕瑟瑙或浪漫主义》《1903·艾施或无政府主义》和《1918·胡古瑙或现实主义》。

第一代“梦游人”的故事发生于1888年。历史上,那一年三皇更迭,以威廉二世登基结尾:此人标榜维新,实际却固守君主专制旧统。时人评说“他以为能以旧置新,他想拿废物间里的破玩意儿建造现代的东西”。皇帝的自相矛盾对应着德国当时的社会结构:现代的工业社会结构和过时的封建社会结构杂交。将历史验之于故事,不难发现主人公此时也身受新旧力量的撕扯,傍徨于传统与现代之间。

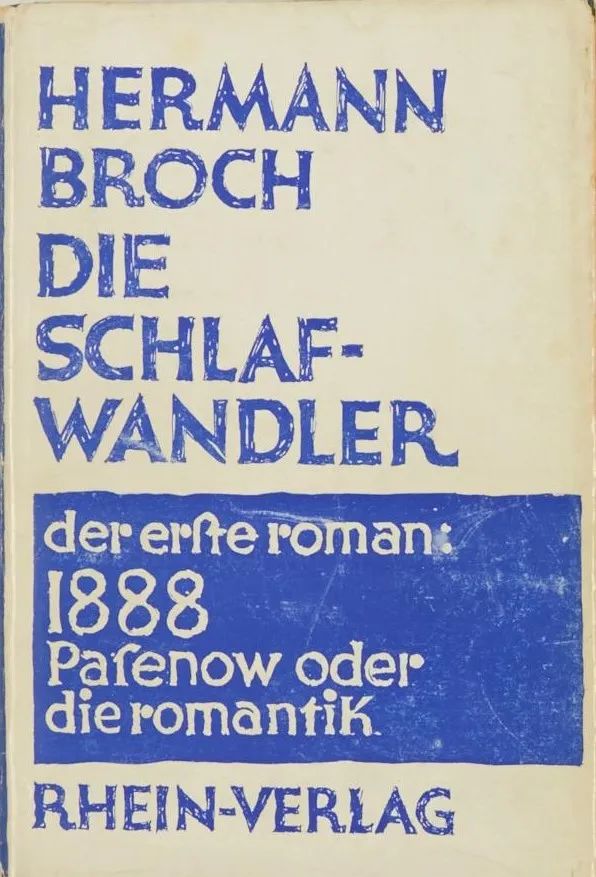

《梦游人》德语版封面

约阿西姆出身于传统悠久的容克家庭,其父蓄着威廉一世的胡须,其母常被比作女王露易丝。这个家庭形同一个具体而微的帝国,象征着封建社会结构与价值体系。同理,这个家庭的解体也象征着封建体系的崩溃。而家庭解体的第一步则要从约阿西姆被迫迈出家门算起:依据“长子须被指定从农,而幼子须被指定从军”的容克传统,父母不由分说地将年方十岁的幼子逐出家门,送进军校。从此,约阿西姆成了“无家可归”的“陌生人”:这是他梦游的发端,也寓意现代人“超验的无家可归”。

二十年过后,帕瑟瑙家的“幼子”身份变为“约阿西姆·封·帕瑟瑙中尉”。他为自己的灵肉似乎找到了另一个“家”,即军装:他分不清“自我与军装之间的界限”。“军装”不仅象征着普鲁士军国主义价值体系,更象征着1888年的时代精神,即浪漫主义。他以军装为界,把人和世界一分为二,即分成穿军装的与穿便装的:“军装”俨然成为其世界观。他以军装为价值尺度,把“脱下了军装,选择了便装”即弃军从商的贝尔特朗德斥为“叛徒”:“军装”俨然又是其价值观。而从根本上这些都源于“上帝死后,社会必然分裂成各种世俗的等级与制服(例如军装),并将其抬高到代替宗教的绝对位置”。

显然,“军装”替代了超验;对于无家可归的主人公而言,它成为其失去的家园之替代。他把自己罩在军装中,“苟安于这种安全和保护”,如同找到了安身立命的家园:“外套”成为罩护其灵肉的“家园”,典型的套中人。“军装”拜物教及其所象征的时代之非理性和人在这样的时代的异化,在他这里得到了最好的体现。

与约阿西姆相反,和他自同一所军校毕业的贝尔特朗德却背离了传统:“毫无外在缘由地辞了职,消失在一种陌生的生活里,消失在大城市的黑暗里。”在此意义上,他是“时代发展的先驱”和典型的“现代人”。这位成功的工业主将帝国的殖民政策讽为“取乐”、“彻头彻尾的罗曼蒂克”,认为信仰在欧洲已经失败。他是个十足的玩世不恭者和虚无主义者,代表了解构传统的现代力量。惟其如此,约阿西姆才会“一再地被他搞得不安”。

作为这个时代的主人公,约阿西姆却无甚主见,因此受到各方影响,彷徨许久才做出了人生的抉择:他举棋不定的性格与所处的两难境地,正好成为时代中传统与现代角力的写照。在原定的庄园继承人即其兄赫尔穆特死于非命之后,他面临双重的人生抉择:是否回庄园子承父业与是否向门当户对的庄园主女儿伊丽莎白求婚。而在抉择中暴露出的尖锐父子矛盾最终导致老帕瑟瑙“神经崩溃”,他疯狂地扬言,须待其子娶伊丽莎白生子后由其孙继承帕瑟瑙庄园——对历史上的三皇更迭的戏仿。父疯兄死,帕瑟瑙家族解体了,封建价值体系或传统也随之在象征意义上土崩瓦解。

父子矛盾使得约阿西姆最终仍旧是个被排斥在外的无家可归者,喻示现代人身心无处栖居的命运。为了解除灵魂中无家可归的孤独,他把希望都寄托在心中的圣女伊丽莎白身上:寄望能通过和这位“玛利亚”成家把自己变成基督教“神圣家庭”的一员。然而,是否选择伊丽莎白与是否放弃她的反面——妓女露西娜一体两面。布罗赫对两者的塑造深受奥托·魏宁格的影响:圣女与妓女的二分法。她们的二元对立不仅基于女性的类型学,更象征着两种世界观、价值观的对立:田园与城市、传统与现代、有性与无性、理性与非理性,升天前“在尘世袅娜漫步的玛利亚”与“罪恶泥沼”里开出的恶之花。最终,他放弃了露西娜,选择了伊丽莎白,尽管她新婚之夜对他说:“我们不够生,也不够熟。”他选择回归传统,尽管那只是个浪漫的价值幻想。

历史上,1900-1903年间发生了世界经济危机,已跻身世界工业国前列的德国也受到了影响。经济危机导致位于社会底层的大量劳动者失业,从而激化了他们和雇主之间的阶级矛盾,引发了社会危机。社会的混乱或者说无政府状态,与时人对秩序的渴望以及为此而做的社会改良努力互为表里。1903年的艾施便是一个典型的例子。面对“鬼才知道的无秩序”,他极度渴望“将秩序带进世界”;为此,他进行了一场“堂吉诃德式的十字军东征,征讨一个不服从精神为之安排秩序的世界”。

容克军官约阿西姆以“军装”为根本,而小资产阶级会计艾施以“记账”为原则。后者的伦理是一种记账伦理:“他灵魂的诚实正直记账法不许他拿了商品不付钱;自己方便要求与人方便,商品要求支付。”然而,无论是他自己还是周围人的命运都表明了世界的自相矛盾,用他的话说就是世上“可怕的记账错误”。比如,他被解雇是因一个“不是错误”的“记账错误”,女演员伊洛娜冒死卖艺为生,工会书记马丁无辜被捕入狱等。“记账里没有秩序,则世界上没有秩序”。在他看来,要恢复世界的秩序就要消除这些“记账”错误。他以此为己任,从而在灵魂中也记下了一笔必须要还的账:拯救所有陷入“记账”错误的人,包括他自己。不然,他便无法消除“心中的刺痛”,即内心的罪感。

他的这种救世姿态源自伊洛娜的杂耍表演:见她背对木板张开双臂迎接飞刀,艾施蓦然顿悟到一种人生的姿态,即通过受难、自我牺牲以拯救世人的救世主姿态。他不仅要“救世”,还要做“主”:梦想有朝一日从剧院的经理人跃升为“主人”,建立“严格的秩序”,将剧院变成秩序井然的“新帝国”。而他的确也“主动”起来了:设法搭救狱中的马丁,以性爱的方式试图解放寡妇汉特妍的身体。然而当这一切都无果时,他“不由自主”地绝望了。于是,对旧世界的绝望转成对新世界的渴望:“为了让自己得到解脱,必须脱离旧世界”,“去美国”。他把所有对自由、秩序和新生的希望悉数投射到一个美国梦或曰美国神话之上,于是美国便成了“无神论者”艾施臆想中的“彼岸”。

然而无计兑现美国梦的艾施只好任由其空间逃亡的梦想逐渐让位于其时间臆想:他妄图凭借会计逻辑结束旧时代,开启新时代。破旧立新,在他看来就是要结清灵魂中记下的旧账。奇怪的是,他把所有的账都记在了贝尔特朗德的头上:那个他臆想中的“超级凶手”、“基督之敌”,或者说制造世界混乱的元凶。他打算去找他对决,所谓“非他即我”,以此消灭元凶,还世界以清白。然而,他既没见过此人,也不知道他在哪里。对艾施来说,贝尔特朗德是个真正的“传说”。

如果说在1888年的封建社会中仍不时可见皇帝的魅影,那么在1903年的工业社会中似乎只剩下大资本家的传说了。换了年代,贝尔特朗德已是大航运企业的主席,人说他“比皇帝还富有”。曾在贝氏企业里做出纳的艾施,既见识了他的商业帝国之大,又领略了其中科层制度的等级落差:顶层的主席于底层的出纳,势必高不可及,只能是传说。艾施对贝氏的认识全部来自道听途说,不同的人对他的看法南辕北辙,导致了艾施对他的认识也极度分裂:他不仅是艾施臆想中的众恶之首“基督之敌”,还是“较好的”雇主以及艾施下意识里的精神之“主”。所以,艾施在“自主”的拯救行为遭遇失败后,尽管不知道贝氏在哪里,却仍决绝地要去找他。这不仅是为了和作为“基督之敌”的他算账,更是为了向作为精神之主的他问道未来。无论算账还是朝圣,对贝氏的访问都是艾施通往得救的必经道路:灵魂记账得以结清是得救,受到教导也是得救。

科层级差别致使艾施在现实中不可能见到贝尔特朗德,于是艾施便神游“梦宫”,在“梦里的梦”中终得见之。而在白日梦中,贝氏俨然是一位教导艾施的先知,向他口授极具宗教性的牺牲精神、弥赛亚思想、宿命论等道理。然而这些宏大叙事即大道理,经艾施的“会计”思维过滤后却被打折处理了:他把娶老女人汉特妍视为自我牺牲,把可能是因自己一夜情致孕而娩出的孩子视作开启新时代的弥赛亚,把牺牲贝尔特朗德和马丁视为势必如此的宿命,等等。为了维持剧院的生意这个象征他对秩序的渴望的事业,他散尽家财,做了最后的牺牲。之后他只好回归本行与市侩理性,在一家大企业里做了高级会计师,结束了他的职业奥德赛和非理性的救世滑稽剧。

1918年,人类历史上规模空前的现代战争,即第一次世界大战,历时四年结束了。历史发展到这一步,人类的现代工程似乎已陷入难以为继的绝境:“好像战争可怖的真实消解了世界的真实”,现代战争几乎把现代文明葬送。当人类的现代梦想一朝成噩梦时,人们不禁要问:现代将去向何方?

其实,“迷失”是所有三代“梦游人”的共性:“一个迷失的种族”——指欧洲人或者说“白种人”——的说法贯穿三部小说,便是很好的例证。不同的是,第一代还能以传统为取向,第二代还能以美国梦为取向,而第三代却似乎陷入了“黑暗中谁也看不见谁”的绝境。因此,去向何方的困惑对这一代人而言乃是无法消除的。

形式配合内容,随着价值的“完全崩溃”,第三部小说也“突破了纯粹的叙事”,不仅出现了非理性的诗歌与理性的哲学随笔之间的双峰对峙,而且就连叙事也纰散为不同的人物线索,其中以胡古瑙作为代表时代精神的主线。胡古瑙迥异于他人之处在于:唯独他利用了战争,而非被战争利用了;唯独他是发了战争财而成家立业的赢家,而别人多是因战争而家破人亡的输家。他唯利是图,损人利己,为达目的不择手段,这种马基雅维利主义的权力意志正是世界大战时代的精神写照。

一战逃兵胡古瑙对自由只有“莫名其妙的感觉”,而没有概念,所以他的自由意志更像是一种无意识的本能。这本是“一种人性的渴望”,但在他身上却体现为一种动物性的贪欲:“不受价值约束”的他肆无忌惮地掠食金钱和权力,损人利己至罔顾人命的地步;自由本能蜕变为本能自由,即想方设法满足其本能欲求。他被称为“猎人”,对他有用的人都是猎物,其中尤以第一、二代“梦游人”帕瑟瑙和艾施为代表。他逃到陌生小城特里尔,帕瑟瑙此时是镇守那里的长官,艾施是当地报社的主人,三代“梦游人”因此聚首。他假爱国之名骗取了前者的信任,在其庇护下收购了艾施的报社,可谓狐假虎威。

胡古瑙能言善骗,骗取了这个地方的报社。然而,这个围绕报社的骗局却隐含着时代的深意。做了报社的新主人,首先意味着胡古瑙个人的“新时代”到来了。其次,应胡古瑙“以一篇社论开启新时代”之请,帕瑟瑙在易主后的《信使报》上发表了题为《德国人民的命运转折:城市司令约阿西姆·封·帕瑟瑙的思考》的文章。文章开头便把“这家报社领导层的变更”视作具体而微的时代转折:“我们在此也必须将这件较小的事情视作较大的事件的镜像”,“因为我们也和我们的报社一样站在一个转折点上,我们也有心踏上一条使我们更接近真理的新的更好的道路”。如此一来,“报社”(Zeitung)便被赋予了“时代”(Zeit)的意义,报社易主象征着时代转折:损人利己的胡古瑙代替舍己为人的艾施做了报社的主人,象征着马基雅维利主义登上了时代的主位。只不过这个事实上的时代转折并非帕瑟瑙在《信使报》上所宣告的福音:时报的新主人胡古瑙不是将小城带上了“新的更好的道路”,而是将之带上了通向毁灭的绝路。

怀揣基督教梦想的浪漫主义者帕瑟瑙和艾施——后者此时已成为基督教的信徒——遇到了现实主义者胡古瑙,不是遇到了他们“想要唤来以救助的天使”,而是遇到了“应当逐出世界的魔鬼”。正如贝尔特朗德曾对艾施所启示的那样,在救世主降临之前“必来基督之敌,——那疯子,那无梦人”:贝氏所言正是指胡古瑙这类人。在其逃兵身份暴露之后,胡古瑙便利用手中的报纸大肆传谣造乱,最终趁全城暴动之机强暴了艾施夫人,谋杀了艾施,挟持了神经崩溃的帕瑟瑙。他的暴行和全城的暴动一样,属于“非理性的爆发”,导致“特里尔一片火海”,整个城市一片末日景象。胡古瑙俨然带着基督之敌的特征,仿佛世界末日的肇事者。而所有这些都发生于“1918年11月3日、4日和5日”,与历史上的德国基尔水兵起义及“十一月革命”开始的时间吻合,表明小城市是大世界的缩影:都陷入“黑暗中谁也看不见谁”的绝境。末日暗夜中现代去向何方?小说的最后一句援引《新约·使徒行传》中保罗的话做了暗示:“不要伤害自己!我们都在这里。”也就是说,即使世界陷入了末日暗夜,只要人还在,人与人之间“直接的善良”还在,那么希望的曙光就不远了。

以上是《梦游人》的叙事部分或者说“诗”的部分,以诗意的工笔刻画了现代的局部,即从1888至1918年的梦游年代。布罗赫有意将这三十年塑造成欧洲文化没落的最后阶段或者说垂死阶段,所以第三部小说的结尾才会有那么多的世界末日景象。那么,导致这般文化死亡景象的根源又何在呢?为了溯本清源,布罗赫对小说形式进行了一次大胆的“实验”与“创新”,即将他多年研究历史、哲学的心得凝结成题为“价值的崩溃”的哲学随笔,分节插入第三部小说的叙事当中,形成小说中“突破纯粹的叙事”的哲学部分。尽管他坦承这么做是“冒险”,势必致使《梦游人》失去不少读者与评论界的青睐,但他坚持认为:“整个作品的认识广度经这些章节获得了扩展。”事实的确如此,因为他借此把对欧洲现代的表现从局部扩大到整体,以哲学的简笔勾勒出了现代的全貌。

这篇哲学随笔从“一战”时期的极度“不合逻辑性、反逻辑性”说起,溯本清源,认为现代危机的祸种深埋于文艺复兴时期:“那个基督教价值结构分裂为一半天主教一半新教的时代,那个随着中世纪体系的瓦解而开启五百年的价值解体过程和播下现代的种子的时代。”从那时起,基督教价值体系不断崩溃,历时四五百年,到“一战”时期已接近完全崩溃的“绝对零点”。这个过程被布罗赫称为“价值的崩溃”,也就是他所说的“现代”(Moderne)。从分期上看,这个现代概念相当于通常所理解的“新时代”(Neuzeit),比之于从“新时代”里进一步细分出来的“现代”(Moderne),是个较为广义的现代概念。

布罗赫认为,一个时代赖以自我确证的关键在于它的“风格”或曰“时代精神”:时代“大概只有当它有其风格时才能被称为时代”;没有“时代精神”,时代将“不存在”。他说:“风格是以同样的方式渗透一个时代一切生活表达的东西”,“思想”是对多维“事件及其总体风格”的单维“缩写”。所以,他在确证文艺复兴时期作为新时代即现代的开端时,不是以那时的“生活表达”或曰“现象”——哪怕是“像新教这样有如此深刻革命性力量的现象”,而是以“思想风格的根本的革命”为依据,即发生于中世纪和文艺复兴之交的认知范式转换:“从柏拉图主义向实证主义、从上帝的语言向物的语言的转折。”说白了,以前是“上帝”说了算,现在是“物”说了算:价值标准的源头从彼岸转向此岸,从超验范畴转向经验范畴。“上帝”是唯一的,“物”却千差万别:价值源头从一向多的转变意味着“价值领域的原子化”,即“价值的崩溃”。

“崩溃”和“统一”分别是布罗赫赋予其现代和中世纪图景的本质特征,两者在其现代话语中相反相成,就像R. Kolleseck所言:“对新时代的诊断与对旧时代的分析互相呼应。”对布罗赫而言,中世纪意味着一个统一的价值体系:“因为中世纪有理想的价值中心……有一个所有其他价值都臣服于斯的至高价值:对基督教上帝的信仰。”各行各业人的行为唯信仰是从,受其统摄。所以,中世纪的世界是“一个止于信仰的,一个目的的而非因果的世界整体……简言之,其整个的价值结构都臣服于信仰无所不包的生活价值”。然而到了现代,随着中世纪神学逻辑的消解,随着上帝的隐匿,“将单个的价值领域绑定在一个核心价值之上一下子变得不可能了”,曾经统一于“上帝”的基督教价值体系崩溃为单个的价值领域,如经济、政治、军事、艺术、科学等。它们各自独立,“互相分离,互相平行,不能构成一个共同的价值体”,反因各自固执己见而陷入“价值领域的冲突”。人也因此从曾经的“上帝的相似者、世界价值的镜像”沦落为“在独立的诸价值的驱赶下”委身于“单个价值”的“职业人”。

不难看出,布罗赫对现代内涵的诠释里有马克斯·韦伯思想的影子。如所谓“从上帝的语言向物的语言的转折”里有“祛魅”或“世俗化”的影子,单个的价值领域从整体的价值体系中独立的过程中有社会系统“分化”的影子,“价值领域的冲突”里有“诸神之争”的影子,而人沦为“职业人”的说法似乎也隐藏着对“天职观”的影射。虽然布罗赫也承认各价值领域的“分化”或者说“理性化”——他称之为“那种以事物且仅以事物为准的残酷逻辑”或者“客观化”——是“产生西方的世界成就”的方式,但他从中更多地看到的却是一种“形而上的肆无忌惮” ,即从总价值体系中分离出来的分支价值体系“只顾”(即“不向左看,不向右看”)“自己的逻辑”,漠视甚至敌视其他,丧失了形而上的观照和对整体的认识。曾经,中世纪的价值体系具有整体性或曰统一性,那是因为“理性和非理性相互渗透”,达到了“一种饱和的平衡状态”;而进入现代,“过度理性”导致价值崩溃,价值崩溃在释放理性的同时释放非理性:“总体系的崩溃越往前进,世界的理性得以释放得越多,则非理性的作用越强。”等价值崩溃到了“最后的分裂单位”即“人的个体”时,就会产生一种过度理性和非理性并行不悖、“只为非理性服务”的结合,“结合于一种不再能构成价值的分裂中”。这样的个体人被布罗赫称为“形而上地‘被放逐的’人”,他“不受价值约束……只能从非理性方面定义”,象征着价值完全崩溃的“绝对零点”。

然而,布罗赫循着物极必反的辩证思路,认为“从一个价值体系向一个新的过渡,势必经过价值原子化的那个零点”。“零点”是指“崩溃与兴起”、“死亡与生育”、“尚未与不再”之间“神奇的时刻”:此时发生的“革命”不仅意味着“非理性的爆发”,更意味着“崩溃的价值体系之最后且最大的一个、新价值体系之第一个善行”;此时的人因“对审判声音的恐惧”而满怀“对领路人的渴望”——“接近(目标)的弥赛亚希望坚不可摧,价值的降生永恒轮回”。

作为一部有关现代的小说,布罗赫的《梦游人》呈现了一幅现代的整体图景。他首先以诗意的工笔着重刻画了现代的末尾境遇,即1888至1918年,而后追溯了现代的源头即文艺复兴时期,以哲学的简笔勾勒出现代发展的脉络,使现代的全貌呈现为“五百年的价值解体过程”。他所理解的现代内涵或者说现代性,简言之,就是“价值的崩溃”:这里的“价值”是指作为欧洲文化根脉的基督教伦理价值,其崩溃意味着欧洲文化从根部坏死,欧洲人失去了“精神家园”。小说中生活在现代末期的三代人,其伦理结构的演变以具体而微的形式表现了价值崩溃的主题:1888年的帕瑟瑙还是个基督徒,宗教伦理对其影响仍很大;1903年的艾施却是个无神论者,他渴望到达的彼岸是美国,渴望拜见的“主”是雇主;1918年的胡古瑙在无故强奸艾施夫人、谋杀艾施的那一刻,已经完全站到了基督教伦理的对立面——与十诫中的“不可杀人”、“不可奸淫”背道而驰——表明价值完全崩溃。完全不受价值约束的胡古瑙成为为一己之私不惜牺牲所有人的自私自利者,这种人无限倍增之后,势必出现所有人以所有人为工具、所有人为了自身利益可以牺牲所有人的结局:人类以世界大战方式进行的自我毁灭便是例证。当彼之时,何谈文化?

布罗赫虽然不否认“祛魅”令欧洲取得了“世界成就”,但他更注重价值崩溃所致的严重后果:“形而上的肆无忌惮”。他的《梦游人》揭露了“现代的形而上危机”:现代人由于缺少“形而上价值”的指引而迷失方向,由于缺少形而上的考量而肆意妄为,由于不知道或根本想不到追问生活的意义何在而虚无,当其中那些害战争狂热病的人在战场上倒下的时候,“他们(甚至)不知道,他们为什么死”。正是因为其对价值崩溃所致的现代危机有如此深刻的洞察,布罗赫在《梦游人》中才没有表露现代是理想“新”时代的意思;他把现代更多地视作已经“不再”的理想中世纪与“尚未”到来的理想“新”时代之间的过渡阶段,所以他在《梦游人》成书的年代(1928-1931)也像他塑造的小说人物一样,是一个在价值崩溃的现代末尾怀着“弥赛亚希望”,等待价值重新统一的“理想新时代”到来的彷徨者、梦游人。

《梦游人》首版封面

王彦会,北京理工大学副教授,研究兴趣有德语经典现代派文学、中德文学文化关系等。