孙纯 | 土星般的目光:本雅明论巴洛克悲苦剧中的君主、寄喻与自然史

本雅明《德意志悲苦剧的起源》

本雅明是以一种考古学式的目光来观察现代世界的,他总是乐此不疲地潜入历史的古老积层和废墟中,追踪现代性的起源(Ursprung)和发生时刻。在本雅明笔下,这样的起源时刻与历史主体所处的“当下时刻”(Jetztzeit)之间充满张力,它意味着人们悬置和中断以进步性、连续性和同质性为特征的历史主义观念,在历史中引入某种“真正的例外状态”,并以此辨识和激活潜藏在过往时间中的思想和政治潜能。在1939年完成的生前最后一篇论文《论历史的概念》(“Über den Begriff der Geschichte”)中,本雅明写道:“过去的真实图像倏忽而过。只有作为图像,在其永远不可复见之中,在其可辨识性的瞬间(im Augenblick seiner Erkennbarkeit)中闪现时,过去才能被人们捕获”(695)。本雅明于1925年向法兰克福大学提交的教授资格论文以《德意志悲苦剧的起源》(Ursprung des deutschen Trauerspiels,以下简称《起源》)为题,然而该书的意图却远远超出了对一种近代早期的戏剧形式的文学史考察,毋宁说,它所探求的是作为“悲苦剧”的现代性或者现代历史世界的起源问题。就此而言,《起源》一书旨在赋予巴洛克世界某种历史哲学意义上的“可辨识性”和“可见性”。

在为该书而写的以晦涩著称的《认知批判前言》(“Erkenntniskritische Vorrede”)的结尾部分,本雅明谈及“巴洛克气息”的“可怕深渊”:巴洛克精神充斥着矛盾、它的表达细节也往往相互对立(antithetisch),面对这一历史时期的文化景观时,观察者很容易经历某种“眩晕之感”(Ursprung 237)。隐藏在“巴洛克”的概念史中的诸多语义,诸如“不规则的珍珠”或者“吹毛求疵的逻辑推论模式”,甚至“一种奇特的假发风格”等,也能或多或少地说明这种眩晕之感的来源。巴洛克指向的是一些非古典的(das Unklassische)、破坏规则的、充满奇思妙想甚至怪诞扭曲的事物,它极大地凸显出感官性和物质性因素的丰富与充溢。按照艺术史家普菲斯特里尔(Ulrich Pfisterer)的表达,它是所有启蒙和现代理性形式的对立形态(52)。在此情境之下,本雅明呼吁,为了获得一幅巴洛克的“全景图”,人们需要一种从远处遥望的、禁欲式的目光。或者说,观察和阅读巴洛克的过程,是一种精神意义上的“训练”(Schulung; Ursprung 237)。在这种目光面前,巴洛克将呈现出“辩证图像”(das dialektische Bild)的面貌——在《拱廊计划》(Das Passagen-Werk)中,本雅明曾如此界定他的图像概念:“图像并不意味着过去照亮当下或者当下照亮过去,它是这样的事物,过去与当下以闪电的方式汇聚成一个星丛(Konstellation)。换言之,图像是静止中的辩证法(Dialektik im Stillstand; 576-77)。因此,本雅明的巴洛克图景中存在着一种特殊的时间形式,它总是在与当下的关系中触及现代性的自我理解及其界限。与之相应,我们可以发现现代性的诸多议题在巴洛克的镜像中浮现出来:宗教改革与世俗化、现代政治话语中的主权概念以及现代生活的意义危机等。有研究者把《起源》视为本雅明“第一部完整的、历史导向的现代性分析”(艾兰、詹宁斯 275),确有充分的根据。在20世纪德国和欧洲,本雅明向17世纪的回望颇为不同寻常。面对第一次世界大战之后的文明危机,他没有逃至一种乌托邦式的古希腊世界或者像浪漫派作家那样怀有对中世纪的美好憧憬。相反,屹立在他面前的是一个同样危机重重的时代。在17世纪的历史书写和文学艺术中,末日想象、无度的暴力、瘟疫以及肆虐的战争(特别是著名的三十年战争)都是常见的主题。因此,人们赋予这一时代种种晦暗的称号:“钢铁与战争的时代”“宗教战争的时代”抑或“永恒战争的世纪”等(Niefanger 23)。显然,一种强烈的灾难和危机气息将巴洛克与本雅明的时代联结起来。本雅明以巴洛克为起点来叙述现代历史世界的展开,本身就是对启蒙进步史观的对抗,就此而言,他承担了《论历史的概念》中的“历史天使”的角色——“他将脸转向过去。在我们面前呈现为一系列事件(Begebenheiten)的地方,他看到的则是一场唯一的灾难,灾难不断堆积起废墟,并将其投掷到天使脚下”(697)。不同于沃夫林(Heinrich Wölfflin)在1915年出版的《艺术史的基本概念》(Kunstgeschichtliche Grundbegriffe)中对巴洛克的形式与风格分析或者施特里希(Fritz Strich)遵循沃夫林的方法而展开的对17世纪诗歌的考察,本雅明对巴洛克悲苦剧的研究是基于一种历史哲学的视野。这尤其体现在《起源》关于“自然史”(Naturgeschichte)概念的深邃思考。对于本雅明而言,“自然史”是一个极富张力的思想主题,借助于对自然和历史之间关系的辩证构造,它将使我们重新想象现代性的发生场景和谱系。自18世纪启蒙运动以来,就存在着一种大写的“历史之神话”(Mythos der Geschichte; Assmann 55),它贯穿着人类生活的方方面面,为现代性的自我辩护提供了重要基础。然而,通过构想历史的“自然化”,本雅明开辟了文明批判的一条全新道路,它能够对启蒙之神话进行解构,暴露出一切人类创造之物的“消逝性”(Vergänglichkeit; Finistrella 10)。只有在“自然史”的框架之下,巴洛克世界中的“主权者”“造物”(Kreatur)、“忧郁”以及“寄喻”(Allegorie)概念才展现出其特有的思想轮廓。

主权者代表着历史:权威的神秘基础

《起源》正式出版于1928年,两年之后的1930年12月9日,本雅明致信德国法学家卡尔·施米特:

非常尊敬的教授:

近日您会收到出版社寄去的拙著《德意志悲苦剧的起源》。写下这段文字,不仅是为了告知您此事,而且是为了向您表达我的喜悦——在阿尔伯特·索罗门(Albert Salomon)先生的鼓励之下,我才敢寄书给您。您将很快会注意到,在勾勒17世纪的主权学说方面,《德意志悲苦剧的起源》中的许多内容都归功于您。此外,我还想表达的是,我在您随后的著作——尤其是《论专政》(Die Diktatur)——中为我的艺术哲学研究方法找寻到了一种国家哲学上的证明。如果阅读拙著时,您也有这样的感受,那么我寄送此书的愿望也就实现了。(Tiedermann and Schweppenhäuser 887)

按照陶伯斯(Jacob Taubes)的说法,这封在本雅明去世之后才被人们发现的书信具有“地雷”的威力,它将炸毁我们关于魏玛时期“精神史”(Geistesgeschichte)的想象。被视为左翼知识分子的本雅明竟然表达了对一位“反动的”右翼法学家的倾慕和赞誉(Ad Carl Schmitt 26-27)。在一篇或许创作于1928年的《简历》中,本雅明清楚地交代了《起源》在方法上的来源:除里格尔(Alois Riegl)的“艺术意志”(Kunstwollen)理论之外,施米特对于政治事务的分析方式也颇具启发意义——他能够将一些看似分散在不同领域的现象进行有效的综合(“Lebensläufe” 219)。如上述书信内容所示,本雅明对于巴洛克的主权者角色的塑造,受到了施米特的明显影响,特别是其有关“例外状态”的思索:“当现代的主权概念指向一种至高的君主行政权力,巴洛克的主权概念则源于一种有关例外状态的讨论,它赋予君主的最重要的职能是:排除例外状态(den Ausnahmezustand ausschließen)。当战争、叛乱或者其他的灾难引发例外状态时,统治者从一开始就被确定为在例外状态中拥有专制权力之人。这一规定具有反宗教改革的特征”(Ursprung 246)。在这里,主权者的角色是借助例外状态这一特殊政治和历史情境被加以定义的:在主权的内核中栖居着一套危机话语和意识。当本雅明强调君主的职权在于“排除例外状态”时,他便以一种直接的方式将读者的注意力引向施米特的政治思想。作为一位政治神学的研究者,施米特在世俗化的进程中看到了政治根基的消失或者“去政治化”(Entpolitisierung)的危险,如此的思想关切使得他总是从一种神学–法学视野来审视现代市民社会的困境(Habermas 42)。施米特的《政治神学》(Politische Theologie)首版于1922年,其副标题为“主权学说四论”(Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität)。他关于主权和主权者的定义简明扼要:“主权者,是决定例外状态之人”。施米特从博丹(Jean Bodin)、普芬道夫(Samuel von Pufendorf)等近代早期思想家的国家学说中为自己的观点寻找到了历史和理论依据。然而,当洛克的法治国思想以及18世纪的理性主义成为主导性的政治话语,并且一种相对长久的政治和社会秩序成为可能时,人们便遗忘了“例外情境”和“决断主义”在政治生活中的重要意义(13-20)。

施米特对于极端政治场景的凸显,对于本雅明而言具有双重启发意义:其一,巴洛克戏剧中的主权概念能够借此获得自身的语境和形态;其二,对于巴洛克戏剧的研究也应当聚焦于“极端现象”(aufs Extreme)。本雅明在行文中多次透露,他所从事的是一种有关起源的哲学研究,而这项研究的开展必须要让巴洛克悲苦剧的理念构型从各种“荒僻的极端”(entlegene Extreme)中浮现出来(Ursprung 227-38)。在17世纪,悲苦剧(Trauerspiel)可以同时指称戏剧和历史事件,并且悲苦剧的内容和对象本身也是“历史生活”(242-44)。君主或主权者,无疑具有极为特殊的“光晕”——作为暴力/权力(Gewalt)的垄断者,他也占据着政治图像之表征机制的顶峰,成为历史生活和舞台上不可复制的、“独一无二”的存在,也因而构成了巴洛克悲苦剧中的极端角色:“主权者代表着历史。他掌控着历史进程,如同手握权杖”(245)。作为历史之化身(Verkörperung)和代表的主权者通过其利维坦式巨大的身体构建了一个宏伟的图像性或者戏剧性情境。或者说,主权的存在就意味着一种政治性的戏剧,而灾难或者危机的突然降临,则在主权者和历史之间制造了一个巨大的鸿沟。此时,我们需要留意到本雅明与施米特在主权学说之表述上的一个细微却重大的差异。在施米特那里,主权者通过“决断”将例外状态纳入律法秩序之中,而对于本雅明笔下的巴洛克君主而言,例外状态则意味着不折不扣的灾难和绝对的搅扰性因素,与之相应,君主的功能并不在于“决断”,而在于“排除”(阿甘本 89)。当灾难、危机或者例外来袭时,他的政治身体与其说表征的是一个整全统一的历史秩序,不如说是一个分崩离析的历史废墟。匈牙利哲学家赫勒(Agnes Heller)在对莎士比亚戏剧的阐释中就指出这样一个富有意味的现象,即政治和公共舞台只是历史舞台的维度之一,而且在历史舞台上常常发生的景象是,某一行动的政治和历史意义是相互分化和冲突的(144)。当施米特以不容置喙的姿态指出“现代国家学说中的所有重要概念都是世俗化了的神学概念”时,他预设了政治与神学以及政治与历史之域之间的内在性,但本雅明则在近代早期的主权概念中发现了一种深刻的且无法消解的紧张,它也决定着巴洛克主权者所代表的历史就其本质而言只能是“自然史”。本雅明如是说:

对于悲苦剧而言,统治者权力与统治能力之间的对立(Antithese)导向了一种独特的、表面上看具有类型意义的特征,其意义只有在主权学说的基础之上才能被呈现出来。这即是暴君在决断上的无能(Entschlussunfähigkeit)。承担着对例外状态进行决断之职责的君主,即使在最好的情形中也只能证明,让他作出决断几乎是不可能的。正如娇饰主义的绘画完全不知道宁静光照下的构图为何物,这一时期的戏剧角色站立在犹疑不决的刺眼光芒之中。(Ursprung 250-51)

本雅明将君主的脆弱性赋予矫饰主义的风格特征,巴洛克的政治舞台也因此显现出强烈的美学意味。统治者的权力与能力之间的鸿沟和裂隙充分说明,巴洛克世界中的“政治美学”或者“表征体系”面临着解构的危险。作为格奥尔格圈子成员的中世纪史学家康托洛维茨(Ernst Kantorowicz)曾写作《国王的两个身体》,意图考古“中世纪的政治神学问题”。对他而言,这一中世纪问题已经相当“现代”,因此现代与中世纪之间的连续性是暗藏在该书中的核心预设之一(Faber 170)。从保罗神学中的“基督身体”,到中世纪“教会奥秘的身体”(corpus ecclesiae mysticum),再到“国家的道德和政治身体”,康托洛维茨书写的是现代国家身体的前史;在中世纪的历史和思想语境中,“国王的两个身体”学说——国王拥有一个有死的“自然身体”和一个永恒的“政治身体”——堪称“基督教政治神学的地标”(649-50)。然而,在本雅明的“悲苦剧之书”中,当世界在宗教改革与反宗教改革的纷争中愈来愈趋向世俗化时,“国王的两个身体”则呈现出怪诞的色彩:巴洛克君主身上所体现的权力与能力的不平衡关系,使其成为政治上的一个畸形之物(Bolz 259)。在巴洛克戏剧中,君主往往陷入疯癫与愤怒等极端情感之中,毁灭自身及其宫廷。本雅明在此看到了暴君与受难者(Märtyrer)之间的同一性,而这亦是巴洛克主权结构导向的必然结果。对应着君主的无力和阴郁,整个世界历史都呈现出自然史的面貌——它是世俗历史的一种极端表达,历史被剔除了所有可能的救赎维度,只呈现出空无的自然造物状态:这是一个缺乏神恩的自然,它与卢梭笔下美好宁静的、在其中游荡着“高贵的野蛮人”的自然状态截然不同,也与原罪之前的“伊甸园状态”保持着根本性的差异。在德国日耳曼学者伽柏尔(Klaus Garber)看来,这一状态的标志是“衰落”“苦难”“罪咎”“绝望”和“贫乏”(177),人们无法在此情境之下希冀自己成为历史中的主体与自由行动者,相反,他们只能服膺于自然的规则和节奏。作为“造物之主”的主权者,也只是一个造物而已,他将深深地沉湎于自身的“造物性”(Kreatürlichkeit)之中。无论是陶伯斯还是阿甘本都注意到《新约·罗马书》在本雅明思想中的在场(Taubes, Die politische Theologie 101; Agamben 153-62),而按照《罗马书》第8章内容所写:“受造之物,切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下,不是自己愿意,乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制,得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息、劳苦,直到如今”(8:19-22)。这段经文言说了造物的有限性:倘若没有上帝的启示和希望,它们就只能服从于虚无与堕落。拥有至高权力的君主同样不能幸免,这一点更能说明尘世生活在意义上的贫瘠、荒凉与无望。宗教改革使得基督教欧洲陷入教派纷争之中,世界历史也无法再将自己显现为一个完整的“救赎历史”(Heilsgeschichte),与之相应,政治和历史大戏也必须要在一个缺乏神学慰藉的舞台上上演。

本雅明指出,17世纪的神学—法学思维中存在着一种“超验的过度张力”(Überspannung der Transzendenz),它决定着巴洛克世俗化的、指向此岸的历史概念的根本属性(Ursprung 246),但同时,它也从另一个角度暴露了主权概念中的“断裂”和“悖论”——当主权概念无法再将自己上溯至某种神圣的权威时,它身上所携带的“世俗性”(Profanität)恰恰意味着它的“无根据性”,也正是这一点决定了巴洛克主权者在决断问题上的踟蹰和绝望。巴洛克的悲苦剧展现了主权的戏剧性,并且它力图在暴君的形象中展现主权者最为极端和完满的形象,其核心特征为“执行权力的姿态”(Geste der Vollstreckung; 249)。在这一姿态中暗藏着律法和主权秩序中的展演性或者述行性质(Performativität; B. Menke 81)。日耳曼学者坎普(Rüdiger Campe)对17世纪戏剧中主权者的“命令”和“言说”问题进行了细致的分析,他指出了主权的奠基性悖论(Gründungsparadoxie):“通过源于其自身的权力,发布命令者标记了主权空间;同时,只有在这种权力的效力内部,他才被给予命令权力”(Befehlsgewalt; 56),这就是主权的自我论证(Selbstbegründung),它广泛存在于近代早期的政治学说中——主权者设置法律的时刻并无法律可以依据,它是一种“偶然的设置”(kontingente Setzung),却试图通过权力的实施和展演来掩盖这一起源中的空洞(B. Menke 82)。在20世纪法国思想家德里达(Jacques Derrida)看来,上述复杂境况无疑表明了“权威的神秘基础”(Der mystische Grund der Autorität):“按照定义来说,权威的起源、奠基或者基础、法律的设置只能依靠自身,因此它们在自身之中是一个没有基础的暴力行为”(29)。法律和自然暴力之间的纠缠,是近现代以来政治话语中的一个隐秘主题,它折射出自然与律法、自然与历史之间的辩证关系。霍布斯以自然状态为基础来论证国家的起源和正当性,本身就在国家的内部安置了自然的因素。现代政治将自然的非政治人确立为新的历史和法权主体而完成了一种意义重大的范式转换,德国法学家蒙克(Christoph Menke)将这一历史过程称之为“自然的法律化”(Kritik der Rechte 18)。在巴洛克君主的造物性中,我们看到了世俗化语境中主权和法律的“自然属性”。巴洛克悲苦剧中的政治和历史呈现出自然现象的特征,甚至在作为至高造物的君主身上也能产生一只“具有未知力量的动物”(Ursprung 265)。

自然史的寄喻式面相

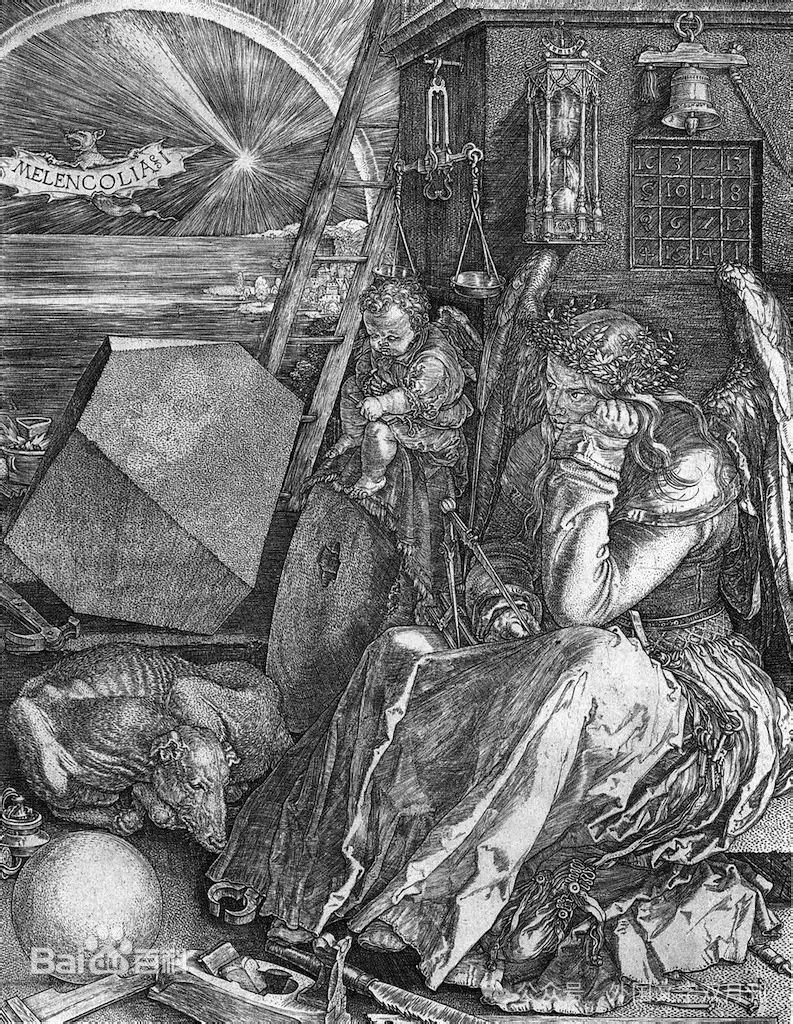

丢勒《忧郁I》

本雅明《土星与忧郁》

对于《忧郁I》的观看者来说,这幅画自身就构造了一个与目光相关的场景:这是一个忧郁天使的目光——在沉思中,忧郁者既在场也不在场于世界。本雅明从这幅文艺复兴时期的画作中发现了巴洛克时代的精神本质。马丁·路德的“因信称义”(sola fide)和“唯独圣经”(sola scriptura)的原则,质疑和摧毁了天主教的“善功”(gute Werke)思想,确定了德意志民族的“内在性”(Innerlichkeit)。但是正如韦伯(Max Weber)所分析的,新教伦理中包含着严格的禁欲主义色彩的道德规训,它们在世界的理性化过程中深刻地塑造了现代市民社会的生活方式和工作伦理。本雅明同样没有忽视路德在近现代世界历史中的重要角色,但是在他的叙述中,路德宗的作用首先在于它重塑了人的在世情感。处于其影响之下的“世俗—国家领域”将自己理解为市民道德和宗教虔诚的“考验场”。这固然培育了严苛的责任和服从意识,但是却导致了民众的“悲伤”——由于一切人类行为的徒劳性和无意义性,一个空虚的世界就诞生了(Ursprung 317)。《忧郁I》是一个静默的舞台,时间似乎处于一种永恒的静止之中,林林总总的道具布置其中:熟睡的狗、用于劳作和求知的工具和几何球体、石头、梯子、天平、沙漏以及魔方,它们都被弃置一旁,化身为一些隐秘的符号,成为观看与沉思的对象。《忧郁I》是对目光的构建、训练和邀请,这一点与巴洛克悲苦剧极为相似,它们都是对“悲伤”和“炫目”(Ostentation)之间关联的展现,其目的并不是让观看者陷入哀伤之中,而是作为“在悲伤者面前的游戏”(Spiel vor Traurigen)使得悲伤之情感得到满足(298-99)。本雅明的“巴洛克之书”的基本图景就是世界和人类生活的“毫无慰藉”(Reijen 18),历史中缺乏任何救赎和彼岸希望,且不断上演着灾难、阴谋和不祥的事件,这些都使得悲苦剧中的主权者和廷臣降格为历史舞台上的道具(Requisit)。甚至可以说,本应当贯穿和承载着君主权力意志的历史,此时走向了一个“物化”的过程(Ursprung 333),这也是历史走向自然的过程,并构成“寄喻”得以诞生的基础(358)。寄喻属于巴洛克文学中的核心表达方式,而本雅明对此作了历史哲学意义上的定位和阐释。此时寄喻概念指向了自然史的符号和意指体系,它所表征的也只能是忧郁目光下的虚无世界的“可读性”。在与“象征”(Symbol)的对比中,本雅明写下这样一段文字:

在象征中,伴随着对于没落的美化,自然变换了的面容在拯救之光中匆匆显现自身,而在寄喻中呈现在观看者面前的是历史濒死时的面容(facies hippocratica),它是一种僵化的原初风景(Urlandschaft)。从一开始,在一切不合时宜、充满苦难、错误失败的事物上,历史都将自己显现在一个面容上——不,是显现在一个骷髅头上……这就是寄喻式观察(allegorische Betrachtung)的核心,也是一种对历史进行巴洛克式的、世俗性的展现方式——它将历史展现为世界的受难史(Leidensgeschichte der Welt)——的核心。(343)

象征预设了世界的完整和救赎的可能性,但是寄喻则是对一个破碎和绝望的世界的表达。根据法国哲学家德勒兹(Gilles Deleuze)的定位,本雅明以其特有的寄喻概念决定性地推动了我们对于巴洛克的理解——当象征在“世界的中心”建立起永恒和瞬间的联结,寄喻则在一个没有中心的世界将自然变成历史,或将历史变成自然(204-05)。20世纪的德国文化理论家克拉考尔(Siegfried Kracauer)同样对本雅明的《起源》一书充满敬意,他认为本雅明在原始文本的基础上,第一次成功地描述了屈服于死亡的自然如何在忧郁者的凝视下转变为寄喻(242)。忧郁的魔力在于它能够使其凝视的世间万物都凝结或者固化为寄喻。本雅明在描述寄喻的内涵时,不断地将戏剧性和舞台性语言引入其中,而自然与历史之间的相互渗透与叠合,则构成了最基本的历史哲学戏剧。它以各种不同的形式出现在巴洛克文学之中并滋生出诸多关键性的寄喻:沦为造物的君主、历史的死亡面容、骷髅头与废墟……死亡与消逝性则标识着这些寄喻符号的时间机制。然而,对于本雅明而言,巴洛克不存在“终末论”(Eschatologie)——它与历史的进步与救赎目的相关——而只存在着一种纯粹的“时间的终结”,或者说时间向空间的转化,历史逐步将自己收缩至舞台上(Ursprung 353)并被封锁在道具之中(347)。本雅明构想的自然史理念也表现了“静止的辩证法”:借助于对世俗历史时间的突然中断,本雅明让巴洛克的诸多对立、矛盾和炫目现象寄喻化,使其成为破解现代性之奥秘的符码和“思想图像”。在这些具有碎片性和神秘性特征的图像中,废墟占据着一个主导性的角色:

当历史随着悲苦剧步入舞台时,它是作为文字而出现的。在自然的面容上,“历史”位于消逝性的符号文字之中。在舞台上通过悲苦剧被展现的自然—历史的寄喻性面相,事实上是作为废墟而在场的。通过废墟,历史以一种在形象上发生变形的方式进入到舞台上。以这种方式,历史没有把自己塑造为一种永恒生命的过程,毋宁说,它是一个不断衰落的进程。因此,寄喻承认了自己是位于美的彼岸。思想王国里的寄喻就是物质王国里的废墟。因此才存在着巴洛克的废墟崇拜。(353-54)

本雅明在这段话中将废墟看作自然史的“寄喻性面相”,也令我们想起《论历史的概念》中的废墟意象。它们都在断裂和灾异的语义中开启了一幅新的历史图景。20世纪德国社会学家齐美尔(Georg Simmel)对废墟之美学有着深刻的洞察,根据他的观点,“物质性”与“精神性”或者“自然”与“精神”在建筑中往往维持着“真正的和平”,但是随着建筑的坍塌,这种平衡将被打破,取而代之的是“纯粹的自然力量对于人类作品的统治”,而这也正是废墟的独特魅力所在。在齐美尔看来,废墟的时间维度,即它的“过去特征”(Vergangenheitscharakter)令人深思:“废墟创造了过去生活的当下形式,这不是基于它的内容或者残存的部分,而是基于它的过去本身”(137-40)。废墟将时间的流逝和历史的衰亡展示在一个空间性的意象之中,对于17世纪而言,它具有不容忽视的吸引力:普桑、洛兰(Claude Lorrain)与委拉斯凯兹(Velazquez)的绘画,抑或巴洛克文学对于古罗马或者特洛伊城废墟的兴趣,都说明凝结在废墟中的时间问题如何困扰着近代早期的欧洲心灵(Turner 209-10)。本雅明对于巴洛克现象和理念的描述,总是遵循着一种对立的逻辑和结构:宏伟的王室宫廷沦为废墟,而手握权杖的君主则成为一具毫无神圣可言的死亡的身体——“对于17世纪的悲苦剧来说,尸体是最高的寓意性道具”(Ursprung 392)。如同废墟一样,这里展示的是自然相对于人类的胜利,在自然史的视野之下,哪怕是最高的权力都需要面临《传道书》中的训诫:“虚空的虚空,一切都是虚空”(vanitas vanitatum, et omnia vanitas)。

语言的堕落与“自然的深深悲苦”

在一个主权、律法以及时间自身都分崩离析的时代,与之相应的符号秩序也失去了稳定性。事实上,本雅明对于寄喻概念的重构,一直交织着语言与历史之间的复杂关系,并悄然地将我们引向他在1916年完成的语言哲学文本《论语言和人的语言》(“Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen”)——甚至《起源》结尾部分关于善恶之知识的内容完全照搬了这篇“语言论文”中的表述。在这篇论文中,本雅明讨论了“语言精神”(Sprachgeist)的衰朽和死亡过程:语言如何从上帝的创世语言堕落为一种抽象、空洞而混乱的“世俗语言”。具体来说,词与物之间在伊甸园中充满生机和神性的有机联系被语言符号的工具性和奴役性所取代。在此过程中,世界变得全然不同:“人类堕落之后,上帝的语词发生了变化,它对大地施加诅咒;自然的面貌也发生了最为深刻的改变。自然也因此开启了它的另外一重沉默,我们将其视为‘自然的深深悲苦’(die tiefe Traurigkeit)。这是一个形而上学的真理:如果自然此时被赋予语言,那么它将会悲叹”(155)。自然的悲苦奠定了巴洛克以及现代历史的基调,而巴洛克戏剧中的语言也由此被视为“堕落造物”(gefallene Kreaturen)的语言(Ursprung 378)。曾经给万物以永恒生命和丰沛意义的上帝在堕落的世界留下了一个巨大的空位,而如今占据这个位置的则是忧郁的“寄喻作家”(der Allegoriker):“当对象在忧郁的目光下变成了寄喻性的,那么忧郁就会让生命从对象中流失。如果它将自己退守在死亡中——当然也是在永恒中,那么不管是幸运还是不幸,它就被交付给寄喻作家。这就意味着,从此刻开始,它就再也没有能力释放出一种意义或者意涵。它的意义只能来自寄喻作家的赋予”(359)。

这段话里包含着巴洛克的“知识型”:词与物之间不再具有内在的一致性或者相似性,或者说上帝在创世时确立的词与物之间的神圣关系被切断了(沃林 14),取代它的是寄喻符号在表意上完全的主观性与任意性。与上述无生命的忧郁目光形成强烈对比的是“语言论文”中引用的另外一种目光——它出自德国狂飙突进时期的诗人穆勒(Friedrich Müller)的诗歌《亚当的第一次苏醒和最初的极乐之夜》(“Adams erstes Erwachen und erste selige Nächte”)。诗中,上帝以这样的语言来召唤人类为自然万物命名:“泥土所造之人,请走上前,在观看中,通过词语,你将愈加完美”(Benjamin, “Über Sprache” 152)。穆勒笔下的亚当,通过凝望和命名而将自然万物从喑哑和无名状态中解放出来,使得它们加入本雅明所称的“语言共同体”(Sprachgemeinschaft)之中,自此之后,上帝、人与自然之间通过名称而建立了一种亲密和确定的交流关系。巴洛克寄喻作家的目光和词语则是褫夺性的和审判性的,在寄喻中:“每个人,每件物,每一种关系都可以意指任意的其他事物。这种可能性为世俗世界下了一个毁灭性但却公正的判决——在这个世界中,细节不再重要”(Ursprung 350)。可以论及的是,福柯(Michel Foucault)在《词与物》(Die Ordnung der Dinge)中所刻画的“古典时代”即包含了《起源》中的巴洛克时代,因此福柯将西班牙巴洛克画家委拉斯凯兹的《宫娥》(Las Meninas)作为阐释古典时代“表征性”(Repräsentation)知识型的切口,并非偶然。福柯的“考古学”表明,在文艺复兴时期的“相似性”知识秩序之下,书写被视为“世界的散文”。然而,自17世纪初——“在那个人们或正确或错误地称为巴洛克的时期”——思想便不再运行于“相似性的要素”之中,这就导致了:“词在冒险中四处漫游,没有内容,没有可以用来填充自身的相似性;词不再描述物,而是沉睡在落满尘埃的书页中间”(79-83)。福柯在这里使用了书的隐喻,用来说明语言符号在17世纪的自我封闭的系统,它们自我指涉,相互嬉戏,开启了一个内在性的知识和表意空间。在描述巴洛克的秉性时,本雅明也曾指出,文艺复兴的探索对象是“宇宙”或“世界空间”(Weltraum),而巴洛克则研究“图书馆”(Ursprung 319)。我们有理由认为,本雅明的《起源》中对于寄喻的观察,暗含着一部“语言的考古学”,语言的巴洛克景象也从另一个角度更加强化了现代性的遗失意识:人与绝对之物之间的关系已经问题重重了(沃林 69)。寄喻是语言世俗化的产物,它不是上帝或者亚当的语言,也不是施米特式的政治神学的语言,它是一种无法聆听天启的、不断处于消逝之中的自然的沉默或哀叹之声。

委拉斯凯兹《宫娥》

对比《论语言和人的语言》和《起源》中的“语言考古学”,映入我们眼帘的都是语言的历史性主题。如果说前者是语言的“原罪故事”,即语言从上帝语词、亚当语词到人类混乱语言的悲剧性降落过程,那么后者所关注的则是“从古典时代直到基督教欧洲的整个文化世界”的命运(Ursprung 384)。因此,语言提供了一种观察世界历史之铺展和嬗变的媒介,它蕴含了整个世界的原初经验及其结构。两篇文本都引入了“创世”(Schöpfung)的主题,但是却赋予其完全相悖的色彩。在语言论文中,语言史和创世史(Schöpfungsgeschichte)相互映照,创世直接指向伊甸园的完满状态。但是在《起源》中,“创世状态”(Schöpfungsstande)却意味着历史世界向自然状态的“倒退”,它是世俗化的激进形式:“在巴洛克的避世中扮演着决定性作用的并非历史与自然之间的对立,而是历史在创世状态中彻底的世俗化”,此时生活世界的意蕴陷入枯萎的境地,整个世界都变成丢勒绘画中的静止剧场,并且“没有历史发生”(Ursprung 270-71)。

1932年7月15日,阿多诺在康德学会上做了一场题为《自然史理念》(“Die Idee der Naturgeschichte”)的演讲,他依据马克思、卢卡奇以及本雅明的思想资源,重构了自然史的概念。按照他的设想,自然史作为一个历史哲学范畴,首先应当解决的问题是如何认识和阐释这个“异化的、物化的、死亡的世界”(356)。本雅明所揭示的巴洛克悲苦剧中的场景,已经在多重意义上预言了现代世界的走向和命运,伊格尔顿就在巴洛克的寄喻与资本主义时代的商品、巴洛克的寄喻作者与波德莱尔笔下的“浪荡子”之间发现了一种隐秘的纽带(32-33)。就这个角度而言,本雅明把现代历史置入17世纪的舞台,使现代性本身变成一幕幕悲苦剧:主权者深陷于“造物状态”,历史变成废墟,语词走向空无……本雅明在《起源》中写道,在巴洛克诗人面前,自然这位“伟大的导师”是作为“永恒的消逝”出场的,它乐于展现造物的衰落;在这种消逝中,只有一种“土星般的目光”(der saturnische Blick)才能认识历史(355)。本雅明正是这种目光的拥有者之一,然而我们也不能忘记的是,他对于巴洛克和现代性的凝望不单单是忧郁的,还容纳了一种拯救性的意图:在直面历史生活的废墟本质之后,我们才能从一切总体性、整一性以及进步的虚假幻象中走出(艾兰、詹宁斯 280),在每一个瞬间性的“当下时刻”来捕捉真正的历史记忆与图像,并在此过程中想象和辨识出解放的可能性。

孙纯,北京外国语大学外国文学研究所博士后,现为厦门大学外文学院助理教授,研究领域为德语文学与西方思想史,主要集中在近代早期的国家起源叙事与20世纪的历史思想。