诵诗 | 里尔克《豹》

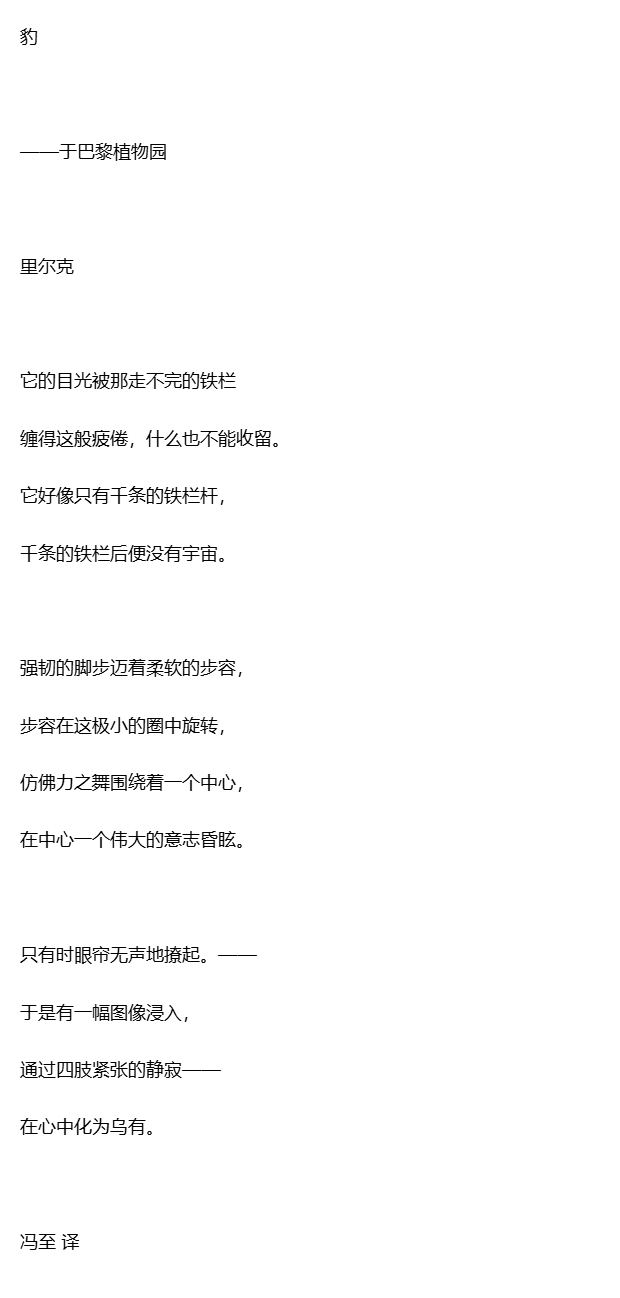

赖内·马利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke, 1875-1926)作为20世纪德语诗歌象征主义的代表人物,其创作始终围绕“纯诗艺术”的探索展开,诗学演进呈现显著的阶段性特征:早期《时辰之书》(Das Stunden-Buch,1905)以宗教性抒情为核心,中期《新诗集》(Neue Gedichte,1907)转向对客观物象的精确刻画,晚期《杜伊诺哀歌》(Duineser Elegie,1923)则升华为对生命终极命题的形而上思考。这一转型的关键节点在于1902-1903年巴黎时期——担任罗丹秘书的经历使其诗学观念发生根本性转变,催生了“物诗”(Dinggedicht)创作理念。该理念主张通过对客观物象的凝神观照揭示存在本质,并注入人类精神体验,标志着里尔克从主观抒情向客观表现的范式转换。

里尔克

左右滑动查看中德文诗歌

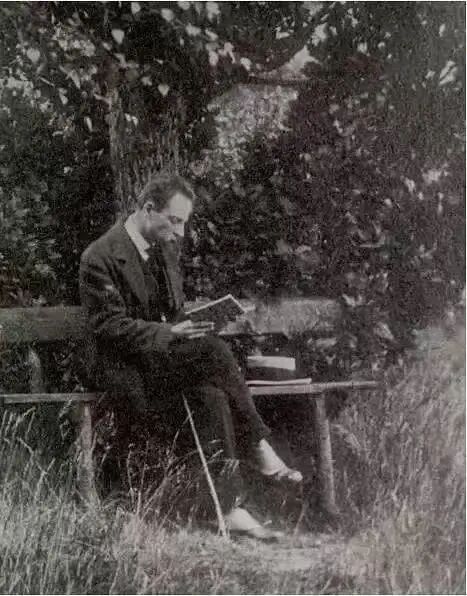

创作于1903年的《豹》,堪称里尔克“物诗”创作中最具代表性的典范之作。这首诗基于诗人在巴黎植物园的细致观察,通过对一只囚禁豹子的客观描写,艺术地展现了生命在禁锢状态下的困境与内在挣扎。从形式结构来看,全诗共三节十二行,采用严谨的交叉韵式,这种高度规整的形式安排本身就构成了一个诗意的囚笼,与诗歌主题形成巧妙的呼应。具体分析每一节的诗学建构:首节以“千条铁栏”(tausend Stäbe)这一重复出现的核心意象建立起空间的绝对封闭性,当诗人写道“目光被那走不完的铁栏缠得这般疲倦”时,视觉这一人类最自由的感官都被彻底规训,存在的维度由此被完全重构,这种对感知能力的剥夺比物理禁锢更具震撼力;次节“力之舞”(Tanz von Kraft)的悖论性描写尤为精妙,将野性的生命力量转化为机械的圆周运动,“最微小的圆”(allerkleinste Kreise)这一德语最高级形式的运用,不仅暗示了活动空间的极限压缩,更通过“舞”与“囚”的意象碰撞,创造出强烈的艺术张力;末节“图像浸入又化为乌有”的戏剧性转折,则完整呈现了从希望闪现到最终幻灭的心理过程,这种瞬间的觉醒与随即的消解构成了全诗最具张力的部分,也是里尔克诗艺最精湛的体现。

巴黎植物园里的豹,摄于1905年

《豹》的语义系统呈现复调特征,各层次构成有机网络:表层叙事通过豹子“倦的目光”“机械的踱步”“倏忽的冲动”等细节刻画,践行了“诗不是情感,而是经验”的创作主张,体现物诗“观察—感觉—感悟”的认知链条;中层象征构建了现代性困境的隐喻系统,“铁栏”既是物理囚笼又是社会规训机制的隐喻,其重复出现强化了现代性压制的不可逃脱性,“力之舞”与“意志昏眩”的对立揭示原始生命力与体制化压制的永恒冲突,“浸入—乌有”的意象运动象征主体在希望与绝望间的摇摆,构成现代性生存的心理寓言;深层哲学维度则呈现三重异化图景——物种本质的异化体现为豹子丧失“凶猛、力量、速度”的物种特性,沦为“疲倦而柔软”的存在;主体力量的异化通过“伟大的意志昏眩”暗示异化语境下主体创造力的消解;规训权力的内化则印证福柯所言“微观权力”(micro-powers)对主体的无形塑造,豹子从反抗到麻木的心理转变构成现代性生存的典型范式。

《豹》的经典性在于它将“物诗”的客观精确性与象征诗的深刻哲理性完美结合。这种结合是通过一系列精妙的诗学策略实现的:以精准动词构建可触的视觉意象,通过封闭韵式与囚笼主题的镜像关系实现“内容—形式”的美学统一,在“动与静”、“实与虚”、“希望与绝望”的意象对立中形成复调张力场;哲学内涵上通过将生存困境转化为审美对象,实现了艺术对现实的超越。诗歌最终表明,艺术创作本身即是对生存困境的超越——通过将困境转化为审美对象,诗人实现了在限制中创造自由的可能,这种创造性转化是通过诗歌语言的精确构造和意象的精心安排完成的。其“物象—象征—哲思”的三层结构成为现代诗歌“思想知觉化”的典范,通过“铁栏”与“舞蹈”、“囚禁”与“自由”的辩证书写,完成了对现代性困境的诗性诊断,以艺术的“造物”实践印证了人类在限制中创造自由的永恒。《豹》不仅是一首关于囚禁的诗,更是一首关于如何在囚禁中保持精神自由的诗,而这种双重性正是里尔克诗歌艺术的精髓所在,为人类在禁锢中寻找精神自由提供了诗性路径。

林诗妍,广东外语外贸大学德语语言文学专业2024级本科生,兴趣方向为心理语言学。