高晓倩 | “艾希曼审判”之争背后:战后犹太集体的身份重构之路

本文原载于《中国文学研究》2020年第3期。感谢作者高晓倩老师和《中国文学研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

本文发表时,作者单位为上海应用技术大学外国语学院。

关键词:艾希曼审判;阿伦特;肖勒姆;犹太思想;身份重构

摘 要:“艾希曼审判”是战后犹太世界备受瞩目的公共事件,引发了犹太思想家汉娜·阿伦特和格肖姆·肖勒姆的激烈论争以及欧美知识界的大讨论,即著名的“艾希曼审判”之争。分析这场论争的内涵和要点,可以看出阿伦特和肖勒姆对战后犹太复兴与身份重构的不同立场及其和现代犹太思想演变的内在关联,从一个侧面揭示出战后犹太集体身份重构的两种典型路径。

战后犹太民族集体记忆中铭刻的两件大事:大屠杀劫难和以色列建国,呼应了犹太正典《托拉》展现的宗教母题:受难和重生。这一宗教母题在犹太历史中反复重现,似乎已成为决定犹太共同体特殊命运的“文化基因”。20世纪初,犹太人在经受两次世界大战和纳粹屠犹的劫难后,再度面临重生。但在谋求重生、进行身份重构的方式上,战后犹太集体的同化犹太和传统犹太阵营有着明显差异。本文以“艾希曼审判”之争这一对战后犹太人具有象征意义的事件为引子,探讨事件代表人物阿伦特和肖勒姆在战后犹太复兴和身份重构问题上的不同立场和思路及其与现代犹太思想演变的内在关联,最终揭示出两人所属的同化犹太和传统犹太集体进行身份重构的典型路径。

“艾希曼审判”是大屠杀之后犹太世界影响较大的一次政治事件。艾希曼作为二战期间屠杀六百万犹太人的纳粹罪魁祸首之一,1960年被以色列情报部门逮捕至耶路撒冷法庭受审,于1962年被处以绞刑。1961年,汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)以《纽约客》记者身份自愿前往听审,并写出耸人听闻的系列报道。1963年,她将报道分为5个部分在《纽约客》上连载,后又以《平凡的邪恶:耶路撒冷大审纪实》(Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil)为名出版成书,在欧美世界引发持续三年的大范围公众讨论。由此产生的几部著作和200多篇文章构成阿伦特文本之外的潜在文本,使大屠杀和犹太问题成为全球化的事件和课题。该书引起争论的根本原因在于艾希曼犯罪性质和犹太委员会合作问题的报道。

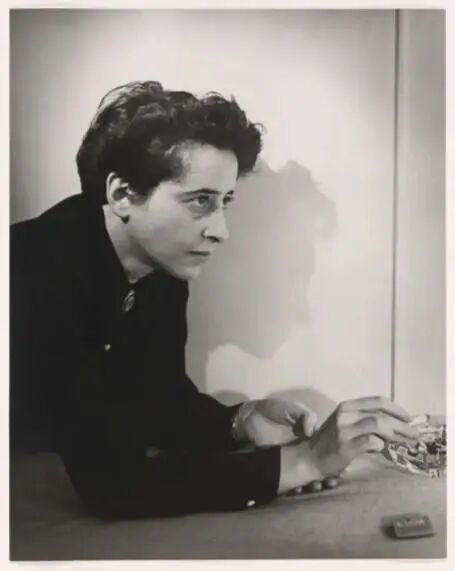

汉娜·阿伦特

针对艾希曼在大屠杀中对犹太人犯罪的性质,阿伦特有不同于常人的理解,认为艾希曼只是极权主义国家机器的一部分,其罪行不是因为个人的“恶”,而是极权体制运作的结果。她眼中的艾希曼是一个再正常不过的“普通”人:

艾希曼一案的棘手之处正在于,与他相似的人太多了,这些人却既谈不上邪恶,也非虐待狂,无论过去还是现在,他们都极其正常,甚至正常得让人害怕……艾希曼格外勤奋努力的原因,是因为他一心一意想升官加爵,除此之外,根本毫无任何动机,而我们根本无法说这种勤奋是犯罪,毕竟他永远不会杀害上司以篡其职位。

阿伦特将艾希曼的所作所为定性为“平凡的邪恶”,意在揭示现代社会中一种普遍的现象和恶行:现代人的“无思”(Incapacity to think)导致的道德沦丧。那些既非狂热分子、也非内心邪恶的没有思考能力的普通人为罪恶的体制所操控,在尽忠职守的工作和服务中沦为了体制犯罪的工具。“平凡的邪恶”本质上是“体制之恶”(evil as policy),可是阿伦特将它用在屠杀无数犹太人的艾希曼身上,不免让人质疑。大屠杀历史学家谢弗勒(Wolfgang Scheffler)指出艾希曼表现出的“平凡”是故意的伪装;纽伦堡审判检察官穆斯曼诺(Michael Musmanno)主张艾希曼的善恶只能从他的杀人行为来判断。尽管以“艾希曼”作为范例存在争议,但大多数人承认“平凡的邪恶”对于研究“体制之恶”具有深刻的启发意义。因此,关于这个问题的争论不及另一个问题——犹太委员会的合作——来得激烈。

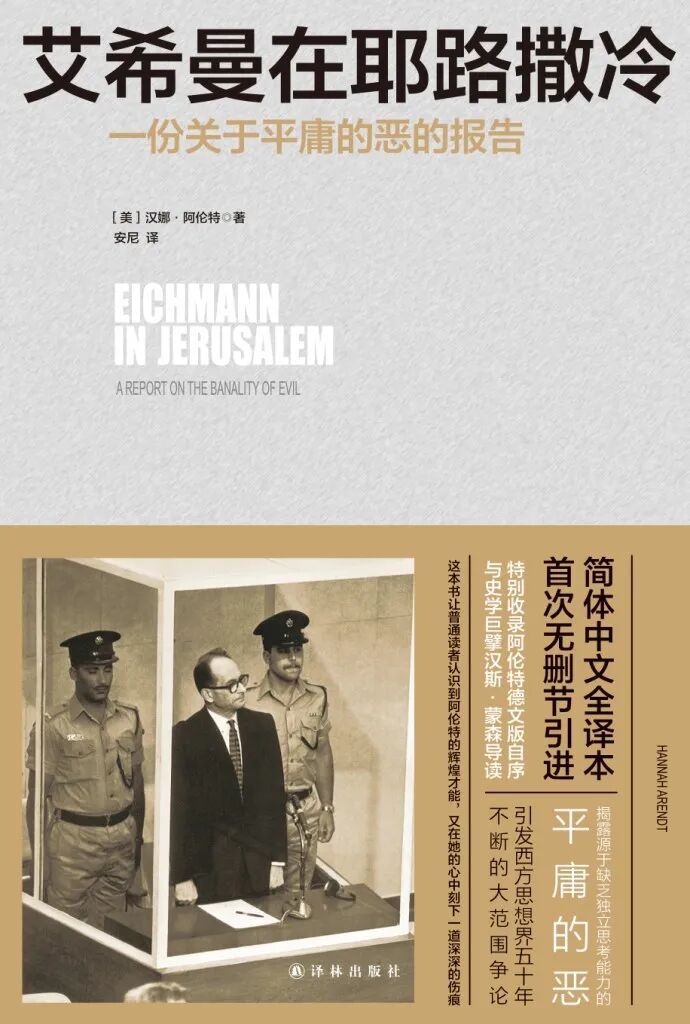

《平凡的邪恶:耶路撒冷大审纪实》

犹太委员会(Judenräte)是二战期间在犹太隔离区内由纳粹委托建立的犹太人自治委员会。纳粹建立该委员会是为了更加高效地执行“最终解决”的屠杀计划。阿伦特在书中指出,“犹太人委员会”配合纳粹的要求对隔离区进行了相应的组织管理,包括起草犹太人财产清单以便没收、起草转运人员名单以便“最终解决”、收缴房产、提供警力逮捕和转运人员、筹措人员转运费。除此之外,阿伦特还谴责委员会因为害怕制造恐慌而对犹太民众保密“最终解决”计划,这其中也包括德高望重的德国犹太领袖利奥·贝克(Leo Baeck)。阿伦特甚至做了这样的假设,如果委员会不对犹太民众组织管理,让其在混乱的无政府状态下反抗或逃窜,也许最终死亡的人数会大大减少。她将“合作”定性为:“纳粹德国在高尚的欧洲社会引发的一场集体道德沦丧——沦丧的不仅是德国,而几乎是所有的国家,不仅是迫害者,而且还有受害者”。阿伦特把受害者的道德沦丧主要归咎于复国主义思想。其宣扬的“反犹主义永久论”使犹太人最初把纳粹当作一般的非犹太人(gentile)看待,对其毫无戒备且愿意听从。她进一步指出了复国主义与纳粹之间的某些合作与共性,诸如纳粹对复国主义者表示尊敬,允许他们从集中营里挑选一些人出去;艾希曼是“复国主义信徒”,曾设想在马达加斯加建立犹太国家;而复国主义者则希望借纳粹反犹促进犹太人移民巴勒斯坦,达成其政治目的。两者共同的目标是反犹太人同化。

事实上,阿伦特在312页的书中只用了12页左右讲述“犹太委员会合作”问题,但激起的反响远超她的想象。一系列书评和争论纷纷出现在美、英、德、以、法等国,其中最严厉的批评声来自美国,尤其是纽约及周边地区。美国犹太组织发起运动阻止该书出版。出版后,各组织又以著作、文章、演讲和宣言等形式进行批评和贬损,例如美国犹太反诽谤联盟(ADL)发行犹太历史学家罗宾逊(Jacob Robinson)撰写的书《弯曲的要变直》(And the Crooked Shall Be Made Straight)(1965)来批驳阿伦特的整个报道。《党派评论》(Partisan Review),《中流》(Midstream),《评论》(Commentary)等期刊发表了许多美国知识界名人的书评,当中占绝大多数的批评者为东欧犹太移民后代,其声音远远盖过了少数非犹太人支持者。他们主要围绕与犹太人相关的问题展开批评。阿贝尔(Lionel Abel)是其中最激进的批评者,斥责阿伦特“对艾希曼仁慈,对犹太人残酷”,身为犹太人不了解犹太人状况,也不具有犹太人的历史救赎观。锡尔金(Marie Syrkin)批评她因为少数道德败坏的犹太委员抹杀了大多数委员为帮助犹太人做出的努力。菲利普斯(William Phillips)指责她对复国主义的批评是带有偏见和敌意的诋毁。波德霍雷茨(Norman Podhoretz)和豪(Irving Howe)一致认为此书不是严谨的大屠杀历史研究,而是具有虚构性的关于欧洲现代人的不道德故事。

一时间,阿伦特在犹太世界众叛亲离,就连昔日好友、著名犹太神秘主义哲学家肖勒姆(Gershom Scholem)也与她展开论战、划清界限。两人在《交锋》(Encounter)杂志上发表的4封书信成为这股争议浪潮中的代表性文本。肖勒姆的批判首先针对阿伦特的语气和立场:“正是你书中采用了这种无情的、常常近乎讥讽和恶意的语气来谈论触及我们生命要害的事情,我对此书提出抗议”。他认为阿伦特的身份立场出现了偏差,言辞中丝毫没有对“犹太人民的爱”(Ahabath Israel),充满了德国左派知识分子的意识形态。一个明显的例子是阿伦特在批判德国犹太领袖利奥·贝克时竟然使用了“Führer”一词(德语“元首”:纳粹专门用来称呼希特勒的词语)。阿伦特一方面辩驳说自己生来是犹太人,但在文化政治身份上从未归属过任何一个群体:“我这辈子从来没‘爱’过任何民族或集体”,“我不属于任何组织”,“我是独立的”,“只为自己说话”。另一方面,她又承认自己“独立”、“理性”的特质得益于德国哲学的熏陶。具有讽刺意味的是,这恰恰印证了肖勒姆对她的质疑。

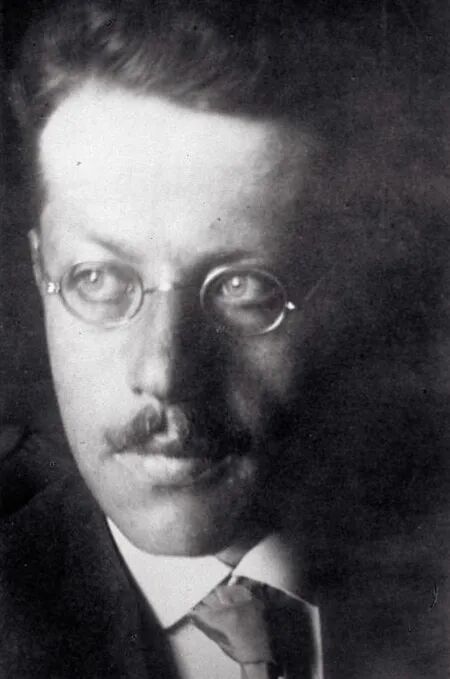

格肖姆•肖勒姆

和其他犹太批评者一样,肖勒姆在“犹太委员会合作”问题上表示了抗议,指责阿伦特的结论太过武断。基于对相关材料的了解,肖勒姆认为犹太委员会在极端处境下的行为复杂多样:有人自愿合作、有人无奈顺从、也有人消极抵抗。因此,任何不在场的人都不能轻易下结论,更不能像阿伦特那样就此模糊迫害者和受害者的界限,把犹太委员会一概论定为参与加害同胞的共谋者。阿伦特反驳说,不管出于什么原因,如果合作确实存在,就应如实报道;况且当时没有处在集中营那样的高压下,仍有选择不合作的余地,遗憾的是他们并未这样做。

在“艾希曼审判”之争后,犹太界已将阿伦特完全孤立。可见,她的确触碰了犹太人底线。研究“艾希曼审判”之争的学者理查德·柯恩(Richard I. Cohen)认为,阿伦特的报道“破坏了犹太人一致认可的关于过去的神话和记忆,从根本上动摇了战后犹太人的世界观,即把大屠杀和以色列建国合并为犹太人历史上具有重大意义的时刻”。在犹太人那里,大屠杀是具有重大牺牲意义的神圣事件,而以色列建国则象征着受难后的救赎与重生,两者在实质上都体现了犹太人一直以来坚守的传统世界观——宗教救赎观。阿伦特的观点至少在三点上触雷:其一、破坏大屠杀记忆的“神圣性”和“不可言说性”,挑选大屠杀头目“艾希曼”和大屠杀时期犹太委员会的言行为分析对象,以特殊化的个案论证普遍化“真理”,如史学家布朗宁所说:“找对了范型却找错了人”。其二、阿伦特的现代观模糊了犹太人心中 “受害者”与“迫害者”的善恶分界,尤其对犹太委员会的指责侵犯了大屠杀受害者和幸存者的尊严。其三、对犹太人弱点和犹太复国主义的批判损害了民族尊严和以色列的国家意识形态。作为激进的“反叛者”,阿伦特的言论对战后犹太人造成强烈冲击。书中具有挑衅性的语气和观点使得犹太批评者在愤怒之余开始忽略书的内容,转而探寻阿伦特的思想动机和理论依据。

阿伦特在一个敏感时期选择了一个敏感话题并使之升级为公共性的大事件。究竟是无意识的巧合,还是刻意安排?仔细考察阿伦特对现代犹太历史的研究,其言行就不难理解了。“贱民”(pariah)和“新贵”(parvenus)是她思考犹太身份问题的关键词。阿伦特认为犹太集体是始终游离在社会边缘的“贱民”,从未被欧洲社会接受过。在犹太集体中又存在“清醒的贱民”(conscious pariah)和“新贵”的区别。大多数人,即犹太人当中所谓的“社会新贵”(social parvenus),注重社会标准和外界认可,总想拼命挤进主流社会。在她看来,与世俗化的新贵相比,一个头脑清醒的贱民才是真正要提升犹太人地位的人,是犹太人中真正的精英和伟大人物:

那些为犹太人民的精神尊严做得最多,那些能超越民族并且将犹太人的天赋编织进欧洲生活的伟人……那些勇敢地解放犹太人的勇士——是犹太人作为犹太人通向人道之列的通行证。

由此可知,阿伦特对“清醒的贱民”的理解包含两层意思:一、贱民的境界超脱于那些世俗的“新贵”,追求的是精神上的同化和超越;二、贱民是犹太人中值得尊敬的英雄勇士,是可以提升犹太人精神层次的思想家和天才。“清醒的贱民”之所以“清醒”是因为他“超越民族”,自外于犹太和非犹太社会而获得了对现实清醒的认识。尽管他们因为直言不讳常常遭到世人冷遇,但比起那些通过打压自己人跃升西方主流社会的犹太“新贵”来说,他们才是在西方和犹太社会真正拥有一席之地的人。这种人有完整的自我,不在乎外界的评价,不会轻易受到影响。阿伦特的身份定位就是“清醒的贱民”。她的“清醒”表现为,以一个西方思想家的眼光看待犹太内部的问题,同时通过自己作为犹太人的体验和边缘人的特殊身份,更清醒地分析和理解现代社会。简言之,她把自己的犹太身份和西方思想家的身份相结合,同时又超脱于任何一种身份,以便独立客观地思考这两个领域的问题。这是阿伦特个人企望达到的理想状态。

在这样的身份定位中,便可理解她在“艾希曼审判”事件中的行为。她想要践行“清醒的贱民”身份理念,选择了大屠杀审判这一关乎犹太人命运的重大历史事件作为讨论对象以揭发现代社会的恶之本质。为了揭发恶之本质,她一方面突出迫害者的“平凡”,另一方面却指出了受害者的“罪恶”,并以一种挑衅姿态将报告公诸于众。阿伦特的出发点似乎就是——正如她对“清醒的贱民”的描述——要成为一个“能超越民族并且将犹太人的天赋编织进欧洲生活”、“勇敢地解放犹太人”并让其“通向人道之列”的伟人和勇士。她似乎想把对犹太问题的思考引向先验和理性的哲学世界中。很多人在分析她所提出的“平凡的邪恶”的观点时,认为她受到海德格尔或是康德的影响。作为哲学家的她才会以探寻事物本质为目的,甚至采取了偏激的态度。阿伦特想在大屠杀的迷雾中打开理性的天窗,可是单纯从外部视角贸然切入的做法对犹太人来说的确太过直接。从纯粹理性的角度思考犹太问题,又希望从犹太问题中获得更多对真理的认识,这反映出同化犹太人偏重理性、轻视传统的激进启蒙思想。

“新贵”是阿伦特思考战后犹太集体身份问题的支点。自1930年代开始,她一直致力于现代犹太历史和现代政治理论的研究,早在1952年就公开发表过批判犹太“新贵”的言论,正是从“新贵”身上她看到了犹太人的典型缺陷。她指出长期以来犹太人都是依靠宗教的精神力量抵御苦难,过于注重乌托邦式的精神理想,过于依赖“弥赛亚”等无法预见的偶然因素,对现实世界缺乏敏感度,缺乏政治意识和反抗精神,导致现实中的苦难上演。她把犹太人身上的这些弱点归结为一个词——“无世界性” (Worldlessness)。阿伦特认为Sabbatai Zevi事件后,犹太人的传统世界观被打破,却没有建立一个新的体系,他们在面对纷繁复杂的世界时感到无所适从,不清楚自己在其中的状况和位置。犹太启蒙和解放运动之后,犹太人进入现代社会,当时出现的“宫廷犹太人”(Court Jews)是最早的一批“新贵”。他们在经济财政方面的地位优越,凭借金融势力直接为国家服务,从而受到国家的保护。几个世纪以来,犹太人和国家的捆绑使其更加脱离社会各阶层,成为国家忠实可靠的帮手。一旦国家能够通过其它途径达到金融扩张,犹太人就遭到抛弃。当国家和社会各阶层发生尖锐的冲突时,夹在两者间的犹太人就是首当其冲的牺牲者,成为社会各阶层仇视的“国家帮凶”,引发了19世纪末的反犹主义。犹太新贵们向来只注重社会经济地位,从未在国家中发展政治势力和能力。当反犹主义袭来,缺乏政治远见的犹太新贵不能及时察觉危险,不会寻求政治解决途径,甚至为自保不惜牺牲犹太大众利益,反对犹太革命解放运动。发生在法国的“德雷福斯事件”是反犹主义的标志性事件,也是犹太人政治无能最清楚的例证。而在“艾希曼审判”报道中,阿伦特用犹太委员会领导的行为对新贵阶层的弱点进行诠释。

不过,德雷福斯事件催生的犹太复国主义运动却让阿伦特看到了犹太人在政治上的一大进步。在她看来,复国主义至少是犹太人脱离宗教幻想、回归现实政治的一种尝试,显示了犹太人在世界观上的转变。然而她并不赞同西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)的政治复国主义,认为其思想过于狭隘,具有太多民族主义色彩。他们认定反犹主义的永久性和普遍性,使得犹太人与非犹太人产生隔阂,分不清非犹太人中的敌友,也识别不出其中纳粹的危险性。最终,复国主义者将犹太人的悲剧完全归结于反犹主义的迫害,不从犹太人自身寻找原因。针对反犹主义,他们不主张犹太人正面冲突,而是逃回巴勒斯坦避难。相比对赫茨尔的批判,阿伦特对法国犹太社会活动家贝尔纳·拉扎尔(Bernard Lazare)的政治方案表示认同。后者主张犹太人要清醒认识自身弱点,通过接触外部世界、关注现实和政治来实现改良和革新。实际上阿伦特正是从拉扎尔那里借用了“贱民”和“新贵”两个词,并且效仿他做犹太人中的批判者和反叛者。阿伦特也希望战后的犹太人能克服“无世界性”的弱点、关注现实和关心政治,做一个自觉清醒、敢于反抗与革命的现代人,改变犹太人的“贱民”身份。

由此可见,阿伦特在“艾希曼审判”报道中有关艾希曼、犹太委员会和犹太复国主义的批判性观点,都源于她三十多年对犹太现代历史和现代政治理论的研究。尽管她在“艾希曼审判”之争中因为犀利的观点、冷酷的言辞和偏激的立场遭到犹太世界的绝罚,但这正是她作为“清醒的贱民”付出的代价。她以自己的“清醒”为战后犹太人身份重构指明了一条激进启蒙之路。

肖勒姆和阿伦特同为战后犹太人中的先锋和著名思想家,自1939年一直保持通信和交往,还一起致力于犹太文化复兴运动。在“艾希曼审判”之争中,出于对好友的尊重和了解,肖勒姆在给阿伦特写信前仔细阅读了她的报道和大量相关历史材料。相比那些受犹太组织委托和受个人情绪煽动的批评言论,他的批评更能代表犹太人对阿伦特报道的理性认知。事实上,肖勒姆在信中除了批评,在有关犹太人弱点的问题上对阿伦特表示了赞同:“我不能否认某些人说犹太人应该为自己的命运负责,因为他们没有提前采取防卫措施,因为他们胆小懦弱等等……如果所有的犹太人都逃离——特别是逃到巴勒斯坦——更多的人就能幸存下来”。在“艾希曼审判”之争后,肖勒姆因为根本立场的分歧与阿伦特断绝了来往,但在反省犹太人弱点和改变犹太人现状方面与她有相同的诉求。他没有走阿伦特的“激进反叛者”道路,而是尝试了一条温和的启蒙路线:重新回归民族和传统,把文化复国主义作为战后犹太人身份重构的新出路。

肖勒姆出生于柏林的同化犹太家庭,父母深受19世纪德国自由主义思想影响,但他本人却和东欧传统犹太人更亲近,是反德国传统、反资产阶级、反同化的犹太思想家和坚定的复国主义者。在启蒙和解放运动后,德国犹太一直沉迷于德国文化,追寻崇高浪漫的理想,提升自我文化修养并以此抵御反犹威胁。然而20世纪初这种风尚却发生了改变,一部分德国犹太看到了“德犹共生”(German-Jewish Symbiosis)的不可能性,开始寻求别的可能性。1911年只有14岁的肖勒姆决定选择复国主义作为今后的人生目标和发展方向。在读过阿伦特所写的拉埃尔·法恩哈根(Rahel Varnhagen)传记后,肖勒姆针对这位启蒙以后最重要的德国犹太女性的经历,得出了这样的结论:“建立在欺骗基础上的关系,诸如德国犹太和‘德国性’之间的关系,肯定会以不幸收场”。肖勒姆早已预见到,德国犹太对“德犹共生”的幻想和对德国文化的过度依赖必定会酿成悲剧。

肖勒姆反同化的立场更突出地表现在他对“犹太科学运动”的批判上。“犹太科学运动”(Wissenschaft des Judentums)是在犹太启蒙运动影响下发起的一场知识界的运动,提倡用科学的方法来研究犹太人的传统。在他们看来,传统宗教已经不能完全作为犹太人定义身份的途径,因为它不能改善犹太人的处境,亦无法更新犹太文化,那么新的定义身份的参照就是科学或对历史的客观研究。肖勒姆对此进行了批驳,认为参与犹太科学运动的犹太学者对犹太历史和身份的认识单一化并具有破坏性,忽略了犹太文化的丰富内涵。他们通过理性来推动犹太人同化和解放的道路最终只是死路一条,希特勒的上台和纳粹屠犹证明了这点。因此犹太科学运动一开始的出发点就错了,完全是冲着同化和解放这两个政治目的而来,所以注定会失败。

肖勒姆试图从传统内部生发出一条适合战后犹太人重生的道路,和那些走世俗同化道路的德犹分道扬镳。他倡导“文化复国主义”,认为根本的复国应是对犹太传统的精神性回归,而不是单纯的政治行动或世俗行为。肖勒姆之所以崇尚犹太弥赛亚传统神秘深奥的一面,是因为其中的“救赎”理念就意味着恢复真理、获得重生。1923年肖勒姆移居巴勒斯坦,开始潜心研究犹太神秘主义并在希伯来大学担任教职。他毕生都倾注于寻找和解析更深层、更核心的犹太文化内涵,即他认为隐藏于卡巴拉神秘主义中的“秘传犹太文化”(esoteric Judaism)。

肖勒姆和本雅明一样反对赫尔曼•柯恩(Hermann Cohen)的康德式理性主义,却对柯恩另一观点表示赞同,即犹太传统的基础是神启,真理隐藏于神启中,只有通过不断阐释才能被接近和传递。在对卡巴拉的研究中,肖勒姆指出上帝正处于与世界和宇宙万物隔离的状态中,精神上的流散已经成为存在的常态。因此要认识上帝和真理,就要结束这种流散和隔离状态,实现对犹太传统的文化回归和重新阐释,或者说崇尚一种历史和文化上的传统复兴和改良。肖勒姆相信,犹太文明真正的内核存在于神秘的卡巴拉中,而他要做的就是把神秘的传统带入现代犹太文明,解放同时被拉比宗教和西方理性压制的犹太历史文化动力,使因流散而空虚的传统重新焕发新的生命力。这便是肖勒姆心中的文化复国主义。在传统犹太人被动地等待弥赛亚和同化犹太人不切实际地幻想同化之间,文化复国主义是介于宗教和理性之间的温和启蒙方案,能够为犹太人提供另一种可能性来“促进犹太人对自我、历史以及一切可能的精神的、文化的、尤其是社会的重生的再发现”。和阿伦特推崇的外部改良思想不同,肖勒姆倡导犹太人用内在视角来审视自己,通过回顾和内省犹太历史来寻找真理。他自认为文化复国主义的历史力量比完全崇尚理性的同化要先进,是理性与传统结合的产物,而在犹太正统派的眼中,肖勒姆的理念仍然归属于自启蒙运动以来因为理性(哲学)系统的入侵而脱离传统的潮流。

阿伦特和肖勒姆在“艾希曼审判”之争中成为同化和传统犹太集体的代言人或者说集体立场的象征,其对立反映的绝不仅仅是个人意见的分歧,而是犹太人集体内部对战后犹太文化走向以及身份重构问题的不同认识和思考,其背后有深厚的思想文化渊源。

以20世纪为分界点,犹太集体在现代社会先后经历了两个思想文化的转型阶段。第一阶段为启蒙运动之后至两次大战前,犹太人走出宗教封闭的文化圈、离开隔都,融入外界世俗文化并接受西方理性的启蒙,逐步摆脱传统宗教的束缚并获得思想和政治上的解放。这一阶段是犹太人放下传统之负、步入现代社会的最初阶段。遗憾的是,这一阶段发展到最后走向了一个极端。由于犹太人在追求自我现代化和解放方面的态度过于激进,一味地追逐西方,以至于背弃了传统,失去了自我的本源。因此,这个阶段可以说是犹太人的激进启蒙阶段。

这一阶段的思想鼻祖是犹太启蒙运动奠基人摩西•门德尔松(Moses Mendelssohn)。他的启蒙思想又根源于迈蒙尼德(Maimonides)和斯宾诺莎。而无论是迈蒙尼德还是斯宾诺莎,两人在他们所处的时代都因为对理性的推崇遭到犹太同胞的严厉批评或驱逐,这与阿伦特在“艾希曼审判”后的遭遇如出一辙。迈蒙尼德在其于1190年用阿拉伯文写成的名著《迷途指津》中提出,用理性来认识、理解和考察信仰,信仰成为理性研究的对象。他认为,在《托拉》经文中先知虽然采用了形象和富有情感的拟人化语言,但是在解经时不能只满足于显明的字面意思,而是要把经文当作是一个寓言,解经之人要做的事就是像一个哲学家那样来寻找“寓言”背后真正的意义,即隐藏在形象、诫命和历史中的哲学真理。迈蒙尼德真正的目的是在《托拉》里寻找哲学,带着这样的预设目的来解经,必然会扭曲经文的本意,这是偏重理性的犹太思想家都会犯的一个毛病,诚如有学者指出,阿伦特在解读“艾希曼审判”时早已在思想中预设了一个框架,她对该事件的报道只不过在拼命证明自己想要证明的政治哲学理念。

摩西•门德尔松

作为迈蒙尼德的继承者和批判者,斯宾诺莎比他更为激进。他和迈蒙尼德一样以追求真理为终极目标。然而,他与迈蒙尼德的根本分歧在于,他始终坚持理性与信仰的分离原则,认为只有在哲学与神学互不干涉的情况下,人们才能获得真正的思想自由、寻求到真理。就对《托拉》的理解来说,斯宾诺莎认为先知的表达根本与哲学无涉,只是一种具有道德教化意义的日常表达,讲述的是普通人能理解的民族历史,因此不存在用哲学解读的可能性。他本人觉得在现代社会遵从《托拉》律法已无任何必要,因此也不再像其他犹太人那样过着循规蹈矩的犹太生活。阿伦特激进的作风与斯宾诺莎颇为相似,就连犹太社群对他们排斥和批判的理由似乎都如出一辙,并非因为他们说了什么,而是缘于他们都以非犹太人的语气在说话,且自认为说出的是绝对真理,这在犹太人看来实在难以接受。

犹太经书《托拉》

同时受到两者影响的门德尔松把理性与宗教结合得更加完美。作为犹太启蒙运动的创始人,他首先推崇理性,希望用理性来引导宗教认知,消除以往宗教认知中的蒙昧态度和陈规陋习。这样的话,宗教就变成了基于理性主义的开明宗教。其次,他提倡世俗化,呼吁犹太人走出隔都,融入德国社会和文化中。门德尔松对犹太教的改革和对犹太人的启蒙得到了犹太世界的响应,且减弱了欧洲非犹太世界对犹太人的一贯偏见,在很大程度上促进了犹太人的同化和解放。可惜的是,他的追随者们后来却逐渐偏离了初衷,走上了抛弃传统、推崇理性和倡导自由犹太文化(Liberal Judaism)的激进启蒙道路。在犹太社会中,许多犹太人开始以犹太身份为耻,产生了自恨情绪(self-hatred),甚至一些人试图通过改宗基督教来逃避犹太身份。在启蒙运动之后和20世纪前的欧洲社会,犹太人思想主流在朝着西化(同化)的方向上越行越远。

第二个思想文化转型阶段始于20世纪。转型的契机来源于两次世界大战和现代犹太复国主义。19世纪末“德雷福斯事件”后兴起的现代犹太复国主义已经预示了20世纪犹太人重回传统的思想潮流。一战的苦难和死亡带来的历史断裂和文明危机感致使西方价值体系土崩瓦解。犹太人在身份认同和价值观取向上同样变得无所适从。有相当一批犹太人在一战后脱离理性同化模式,转向犹太传统和历史中寻找存在的意义和真理,其中的代表人物有罗森茨威格、肖勒姆、本雅明和列维纳斯等。一战的战争体验使得他们抛弃了西方的进步历史观,即视历史为一个连续的、进步的发展过程,救赎或希望只有在条件发展成熟时才会降临,取而代之的是他们在犹太传统中发现的另一种历史观和救赎观。这种观念认为历史不是同质性的、不断被完善的统一整体,而是存在许多断裂和危机,在历史的断裂之处人们也可以期待救赎的来临。

罗森茨威格(Franz Rosenzweig)和肖勒姆就是这方面的代表。1913年基本处于精神迷茫状态中的罗森茨威格原本打算皈依基督教,却在赎罪日那天卡塞尔的小犹太会堂里感受到了与犹太教的联系,竟生出了一种回归传统的渴望。1914年一战的爆发使他与西方文明彻底决裂。他从此将短暂的后半生献给了犹太教研究并创作了一部杰作——《救赎之星》(The Star of Redemption),从唯理智论转向了生存和受苦等问题的讨论。他还创办了法兰克福自由犹太教讲习所,讲授犹太典籍并用犹太教的观点解释现代问题。在《救赎之星》出版后,肖勒姆曾经三次拜访罗森茨威格,探讨卡巴拉和复国主义。两人共同在犹太传统中寻求身份认同,但是罗森茨威格认为传统的核心是宗教,而肖勒姆主张具有世俗性的民族-国家才是传统的标志。罗森茨威格当时对肖勒姆崇尚的复国主义有些不屑一顾,不过1929年就病逝的他没有料到二战大屠杀后,复国主义的最终理想竟然实现了。

弗朗茨·罗森茨威格

复国主义是综合了传统与现代特征的意识形态。一方面,它是犹太教中“回归故土”、“在圣地重建家园”的愿望的实现,结束了犹太人几千年来的流散生活和无根状态,在宗教和文化内涵上充满着犹太属性。长期的流散使犹太民族成为了一个不正常的民族,因而遭受到各种残酷的迫害。复国主义者倡导犹太人的“正常化”(Normalization),即返回故土建立自己的国家,恢复正常的政治、经济、社会、历史和文化生活。很多犹太人把这次“复国”看作是犹太文明回归故土后的现代复兴。另一方面,犹太复国主义思想家们正是在西方人文主义启迪下才成长起来,思想中吸收了现代社会的价值观念和行为规范。复国理想的实现参考借鉴了现代社会的政治理念,诸如现代民族主义、集体主义和自由平等精神等等。由于现代社会中世俗化的犹太人不信宗教,而承认民族身份,所以宣扬民族性的复国主义具有很强的号召力和凝聚力。大屠杀加速了复国主义的发展进程,二战难民安置等问题使以色列建国合法化。1948年以色列国的成立是犹太复国主义的胜利,它向战后的犹太人证明,犹太民族除了流散和同化之外,还有另一条路可走,那就是立足于本民族传统,结合西方的现代思想和手段,建立犹太现代化国家。这是犹太人在经历了两次大战的惨痛教训后选择的一条传统与现代兼备的温和启蒙路线。

“艾希曼审判”之争是战后犹太人身份冲突的一次激烈迸发。这场论争不单单是就“艾希曼审判”事件的思想交锋,从象征意义上来看,它更像是一个开启战后犹太集体身份重构的仪式场地。

作为战后同化犹太和传统犹太阵营的先锋,阿伦特和肖勒姆为自己个人和犹太集体的身份重构选择了两条不同的道路。前者秉承德国传统,强调用理性的态度分析和看待犹太人的一切问题,提倡犹太人抛弃宗教幻想、积极入世并关心现实与政治;后者在尊崇德国理性和严守犹太教的两种极端中寻求文化复国主义作为中间道路,主张从犹太传统内部的神秘主义中寻找犹太复兴的核心动力。两人的分歧实际指涉的是战后犹太集体在身份重构问题上的两种思路:激进启蒙路线和温和启蒙路线。两条路线背后的思想渊源则让人看到了战后犹太集体自启蒙以来的思想演变过程以及犹太各方为寻找犹太人出路做出的不懈努力和尝试。

高晓倩,文学博士,中山大学外国语学院德语专业副教授。主要研究领域为犹太文学与文化、上海犹太难民文学、文化理论。出版有译著《比较文学导论》。在《中国文学研究》、《中国比较文学》、《人文杂志》、《外国文学研究》、《上海文化》等专业刊物发表论文十余篇。