杨劲 | 卡夫卡对古希腊神话的重塑与新创

本文原载于《外国文学》2024年05期。感谢作者杨劲老师和《外国文学》的支持。

内容摘要:卡夫卡晚期创作、生前未发表的三则短篇《塞壬的沉默》、《普罗米修斯》和《海神波塞冬》对古希腊神话中的著名人物形象及其故事进行解构和重组。论文对这三部作品逐一展开阐释,呈现卡夫卡的神话重塑和新创如何以多重版本瓦解神话文类的神圣性、可信度,掏空神话中的丰沛感性、英雄斗志、审美诱惑,消解神话的叙事法则、偶像意涵,不断颠倒和旋转对于人与世的观照视角,借助文本所营造的滑谬以及故事新编谜一般的不可穷究,撼动欧洲文学的根基,提供关于人与神存在的另类叙事模式。

关键词:卡夫卡 古希腊 神话 塞壬 波塞冬 普罗米修斯

神话具有本源性、迷思性和文学性,源于古老原始的史前时期,参与铸就民族乃至文化共同体的心理原型,类似于集体无意识=民族的梦(荣格),是宗教的起源、哲学的开端、文化的土壤,正如刘再复所言的文化寻根:“我的根在《山海经》里 / 到处洋溢着原始野性与洪荒气息的神话世界。”(刘再复 38)创世神话描述的是开天辟地的景象、山川河流的由来等。在神话这一万物有灵的魔法世界里,人与宇宙万象相融合,“时间的流程是神圣的、神秘的、体验的、感悟的,不能用日常的、自然的、计量的、标度的时间尺度来衡量。”(鲁瑞菁 174)神话中的原型时间——例如屈原所写“朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃”——即主观感悟的时间意识,此时此刻心理感觉的虚时间。学者鲁瑞菁还以《楚辞·远游》里的四次自我裂变与两次飞天远游为例,挖掘其宇宙空间图像所蕴含的心灵“形而上学突破”,即在一心、一点、一刻之中对于无限和万物为一体的主观体会。

神话依靠集体创作,有赖口述流传,缘于先民丰沛的感知力和想象力,凝聚着诗性智慧、文学认识。神话里没有日常生活,只有非常事件。德国学者布鲁门贝格(Hans Blumenberg)在《神话研究》(Arbeit am Mythos 1979)一书中指出,神话是远古人类在现实绝对主义(Absolutismus der Wirklichkeit)的要求之下,为应对神秘和不可理解之物,借助命名、解释和叙事赋予意义、克服焦虑的过程:“神话展现出,人类将其所遭遇、使其不安和震撼的事物进行制作和加工。简而言之:世界对于人类不透明,人类对于自己也不透明[…]。”(Blumenberg 303)这一理解、阐释和虚构的文化人类学模式强调神话既已蕴含的逻各斯,不同于赫尔德、维科和卡西尔基于启蒙哲学视角、认为两者截然对立、逻各斯逐渐取代神话的历史进步叙事。

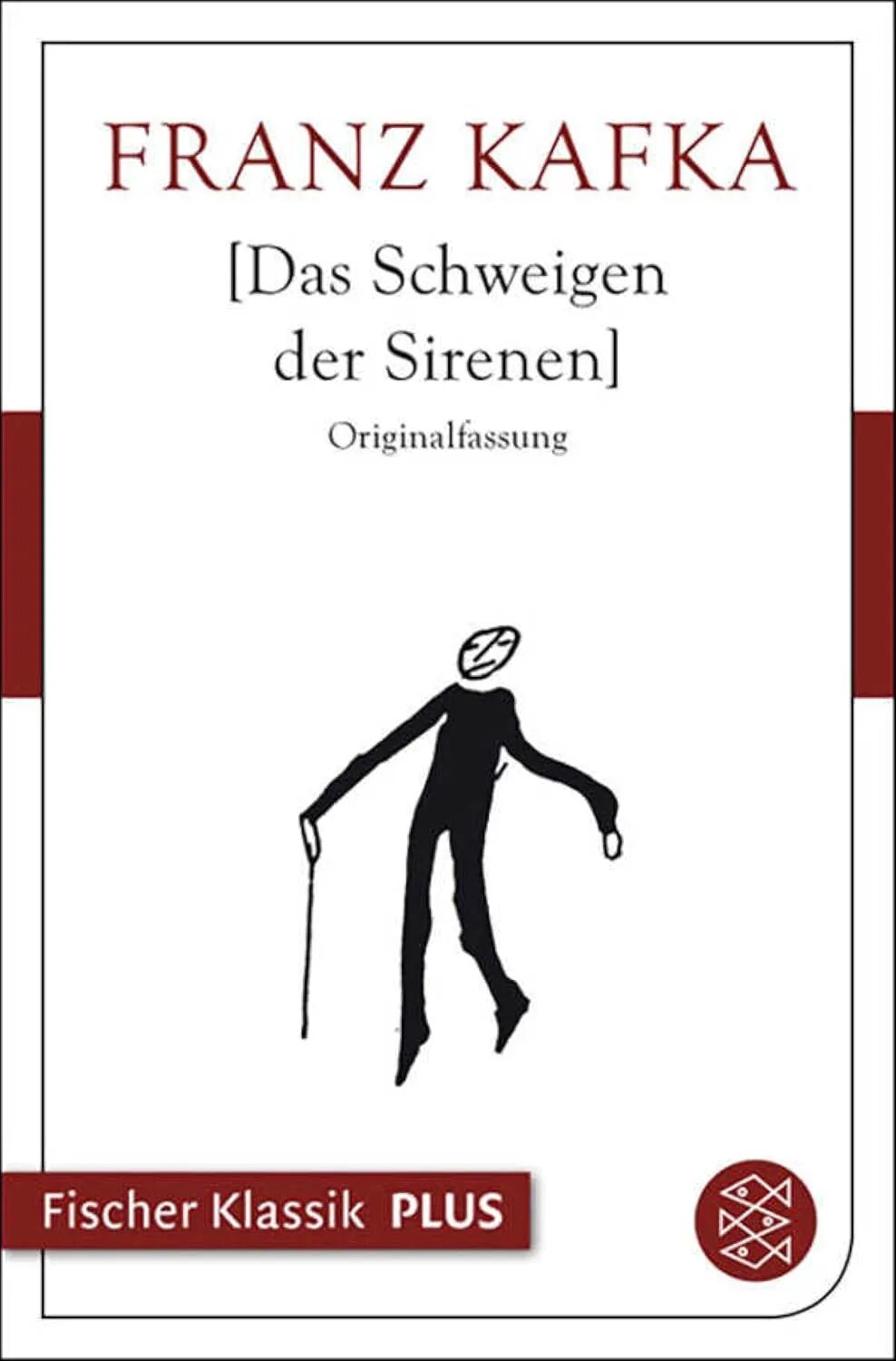

神话的集体原创虽然一去不复返,神话的魅力却并没有随着科技发展和现代化进程而消失。不仅古老神话代代相传,广为吟诵,而且,“后神话时代”的作家承前启后地书写着故事新编。奥地利现代作家霍夫曼斯塔尔(Hugo von Hofmannsthal)曾言:“古代形象就是永恒的容器,一代代新的作家可以永远往容器中注入新的心灵内涵。”(Hofmannsthal 376)卡夫卡在三则故事《塞壬的沉默》(Das Schweigen der Sirenen 1917)、《普罗米修斯》(Prometheus 1918)和《海神波塞冬》(Poseidon 1920)中重塑并新写古希腊神话,旧瓶装新酒,或如他自己所说,从人类共有的“武器储存库”里取他人之利器,“投入自己的斗争中去”(Kafka 29)。这三个断片均属于其晚期创作,作者生前未发表,标题为其遗作整理者和编者布罗德(Max Brod)所加。三则故事篇幅短小,其中最长的《塞壬的沉默》也仅56行,《普罗米修斯》只占半页。尽管如此,《塞壬的沉默》堪称卡夫卡名篇,已引发国际学界的诸多诠释;卡夫卡的作品向来微言大义,他所青睐的寓言或箴言式叙事既是思考利器,又是诗学结晶,继承了德语文学自启蒙时期起以里希滕贝格、莱辛、黑贝尔、克莱斯特、尼采、罗伯特·瓦尔泽等为代表的短文传统,其文字之凝练、思考之精粹更是增加理解的难度。卡夫卡对古希腊神话的改编虽为数不多,但这“短三篇”为管窥其诗学以及思考路径提供了重要线索和崭新维度,其中所描绘的人神生存兼具元神话的文类反思,值得深入挖掘、细致探讨,在此按照作品复杂度的递增依次诠释。

弗朗茨·卡夫卡

卡夫卡笔下的海神波塞冬是伏案工作的海底计算者。“他对工作十分认真负责,什么都要亲自再计算一遍”(卡夫卡2002 278),这位管理者诸事亲力亲为,无法分派任务给助手,仿佛单打独斗的“光杆司令”,从早到晚忙于仔细计算。海神工作是他的职业,却非“志业”;他做得无甚乐趣、很不满意,却也不可能“换岗”,因为其他工作更是差强其意:“只要想到这个,他就觉得痛苦难当,这位神就会呼吸困难,他那尊贵的胸膛就会颤动不已。”(278)他与这份鸡肋型工作绑定在一起,虽“身居要位”(278),却只是将就着“干活”和“活着”,计算工作成了他无法逃脱的宿命。

“伟大的波塞冬”(278)这一称呼沦为空洞的标签,与其生存状态完全脱节。海洋对于海神并非生命体验或存在本质,而是缩略为抽象的数据,对这一自然空间的体验仅存于他偶然出差去天界时的途中经历。由于与兄长宙斯不和,差旅的不快结果(“每每使他大怒而归”,278)败坏他观赏海洋的兴致,他只是对其匆匆“瞟上一眼”(278)。波塞冬与宙斯的矛盾看似符合古希腊神话,按照荷马史诗《伊利亚特》的描述,他俩在战争中各执一端,为其胜负走向争吵不休,最终波塞冬败北。这为卡夫卡暗含幽默口吻的“大怒而归”提供了背景,不过这只是故事新编的细枝末节。古希腊神话的核心部分,即把自然力量人格化的诸神形象,在卡夫卡的重塑中遭到消解和颠覆。

兰伯特·西吉斯伯特·亚当:《海神平息风暴》

宙斯、波塞冬和哈德斯这三兄弟分管天空、海洋和冥府,均以阳刚武力著称,海神波塞冬一头黑发、暴躁易怒、桀骜不驯,他的斗士性格与海洋的波涛汹涌相关联,他的存在离不开水这一自然元素,此外他还是掌管大地的绕地神,可谓威风八面,震天动地,正如《伊利亚特》第二十卷里所写:“震地神波塞冬在下面抖动广阔无垠的 / 丰饶大地和所有高耸险峻的峰峦。/ 一切都颤动不止:泉源丰富的伊达山的 / 峰脊和根基,特洛亚城郭和阿开奥斯船舶。”(荷马 475)奥林匹斯诸神具有健美的身体(蓬勃的生命力)、美感、个性和灵性,学者赵林如此概括其魅力:“他们不仅‘神人同形’——有着人的相貌;而且‘神人同性’——有着人的七情六欲、喜怒哀乐。”(赵林 170)

卡夫卡所塑造的波塞冬形象却翻转了古希腊关于宇宙图式的神话叙事,成为日日夜夜困在海底的伏案计算者。如此充斥着工具理性的“单向度”工作不难理解,类似于法国作家圣埃克苏佩里(Antoine de Saint-Exupéry)的童话《小王子》(1943)里第五个星球上忙于计算的商人:“这个人特别忙,小王子到的时候,他连头也没抬起来。”(圣埃克苏佩里105)在德国浪漫派作家艾兴多夫(Joseph von Eichendorff)的中篇小说《废物小传》(Aus dem Leben eines Taugenichts 1826)里,男主人公担任税务官时忙于计算:“尤其令人厌烦的是帐老也算不完。”(艾兴多夫 13)不过,他浮想联翩地将数字诗意化,以对抗账目的枯燥乏味:

我总觉得8象我那位戴着宽宽的头饰、束紧腰身的胖女士,凶相毕露的7总象永远指向后面的路标或绞架。最有趣的还是9,稍不留神,它就常变成6在我眼前快活地倒立,而2却象问号狡黠地窥视,似在问我:你这可怜的0,到头来你算老几?要是没有那苗条的1和其他数字,你永远只是零!(艾兴多夫 13)

发生在海神身上的存在逆转显得荒诞而悲惨,从内里瓦解了这一形象的生存本质。卡夫卡的海神不再是存在的原型,其生存缺乏审美体验,变得干枯荒芜,“日子单调无趣”(278)。不仅如此,海底“会计”波塞冬还耳闻关于自己的传说——“总是手握三叉戟驾着马车在水上到处闲逛”(278)——并为此深感恼火,因为他的生活状态恰恰构成这一神话形象的反面。这样一来,卡夫卡预设了与实情不符的传说(神话)版本,传说内容在时间维度上可能先于波塞冬,也可能平行于他的存在,无论如何,卡夫卡所写之神是与传闻不实的“原版”古希腊神话相分裂的“后设”之神。现代波塞冬比照着传说中的那个再也回不去的自己,相形见绌,更感自己的生存窘境。他将唯一的希望寄托于未来:“他常说,他就这样等着世界末日的到来,那时,当他检验过最后一项计算,就在终结之前的一霎那,该会有片刻的安宁,那么他就可以抓住机会迅速地浏览一遍大海了。”(278)

世界末日意味着海枯石烂、宇宙“清零”,也意味着海神生存的终结。波塞冬所企盼的“乌托邦”愿景以虚无主义的“恶托邦”、神学意义上的末世论(Eschatologie)为前提,并且只能短暂持续须臾片刻,展现为将死未死之际的阈限状态。即便如此,限时畅游不过是浮光掠影的游览,反倒印证了他与生存空间的遥相隔离,这唯一可能的些微生存经历旋即让位于完全的崩塌和彻底的虚无,包括他自己的消解。而且,海神生存经验的突破与改变完全依赖于外界,他只能在被动的等待中“常说”这一愿景,或言之,卡夫卡笔下的波塞冬只有回不去的过往和盼不到的未来,是言说末世神话的“不理想”神。

布鲁门贝格所总结的神话起源模式在此被翻转,现实绝对主义主宰着计算型管理者波塞冬的存在,他对工作的抱怨和“解释”伴随着对现状的屈服,他常说的愿景成了一则关于未来、遥不可期的“神话”。逆向运用神话之思维模式也可见于晚唐诗人李商隐的诗歌《嫦娥》:云母屏风烛影深,长河渐落晓星辰。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。学者欧丽娟对比指出,一般神话思维运作之模式呈现为人生缺憾——追求与超越——改造与圆满(心理补偿作用),诗歌《嫦娥》的运作路线则是既有神话之圆满——人情化之想象移转——永劫之更深缺憾:“诗歌回到神话产生时那促发神话萌发的缺憾原点,神话时间停留在特定焦点上,借由无休无止地自我重复,显示出一种历久弥新的迫切感。日日反复的悲怆与徒劳空落之感永远难期终了之时,永生成为永劫。”(欧丽娟 )

卡夫卡的神话新编将生存空间(海洋)与神的生命体验相剥离,将永恒时间平庸化为海神服劳役般永无止境的工作时长,波塞冬的时空本身成了匪夷所思的异化现象,这一退化线索与《变形记》(Die Verwandlung 1913)里从人到甲虫的骤然蜕变——“一天清晨,格雷戈尔·萨姆沙从一串不安的梦中醒来时,发现自己在床上变成一只硕大的虫子。”(卡夫卡2021 175)——一脉相承。后者是卡夫卡谱写的新型神话,甲虫那琐碎微贱的生命存在逼真而形象地浓缩了布鲁门贝格所说的现实绝对主义。与此类似,卡夫卡的作品自始至终拒绝提供补偿效果、圆满结局,他所塑造的波塞冬只能讲讲神话而永远活在计算中。

短文《波塞冬》仿佛关于海神的一帧生命快照,揭示出他前世与今生之间的鸿沟,却仍保留他的心理动机(恼怒),略带荒诞的调侃意味。而在关于普罗米修斯的神话改编中,卡夫卡走得更远,严重削弱英雄人物的心理动机。古希腊神话中的普罗米修斯为人类盗火而遭宙斯惩处,被缚在高加索山脉的岩石上,肝脏天天被鹰啄食,却又日日长出。如此日复一日的循环式延续并非新生,永无休止构成惩罚的本质特征,如同西西弗斯推石上山,巨石每每滚落。惩处之严酷映照出被罚者不屈不挠的意志和舍生取义的崇高,泰坦英雄普罗米修斯因此成为歌德、雪莱的歌颂对象,被塑造为反对威权的坚毅斗士,而这仅仅构成卡夫卡断片中的传说第一版本。

接踵而至的另外三种版本并非细节上的微调,而是本质上的颠覆。第二个版本将身体内脏永动机般的循环生灭逆转为肉身向石材的退化,从无到有的死而复生让位于线性时间的石化机制:身体因不堪忍受的痛苦,“不停地靠紧岩石而越来越深地嵌入岩石里,最终他和岩石结为一体。”(216)这里的结为一体并非人与自然元素的有机融合,而是人的生理机能逐渐消解为无机物质。身体痛苦的攻击力没有引发高昂的抗争姿态,而是不由自主的退缩与消隐,反抗意志磨蚀殆尽,身体最终遁形于岩石,肉身石化在此被描述成摆脱痛苦的生理反应,惩罚也就自行化为乌有。

身体痛苦所导致的石化“变形记”不同于卡夫卡小说《在流放地》(In der Strafkolonie 1919)里身体痛苦据说蕴含的认识功能。按照军官的介绍,当惩处装置的耙将罪行文字以针刺方式扎戳进犯人的背部皮肤,犯人在长达六小时的痛苦感知中“体”会惩罚要义:“最愚笨的脑袋也开窍了。这是从眼睛开始的,由此扩散开来。[…]犯人开始辨认文字。他撅着嘴,仿佛在聆听。[…]而我们的犯人是用伤口来辨认的。”(卡夫卡2002 44)当然,这只是发明和使用刑具的军官的宣称,以便说明其严酷刑具的正当与合理。至于犯人的表情是否源于顿悟,完全出于军官的主观臆断。

第三和第四种传说分别归因于所有参与方(普罗米修斯、诸神、老鹰)的忘了和倦了,就连英雄身上的伤口“也倦了合上了”(216)。此处的德语词müde(“倦了”)包含生理上的“疲倦”和心理上的“厌倦”这双重意义。这里的忘却并非和解和宽容所致,而是催眠般降临到法官、执行者和受罚者身上的集体遗忘,是在时间的漫长延续中对日日雷同事件的意义消磨,对这一“无道理/荒诞不经”(unsinnig)惩罚的冷处理,仿佛生理性的局部“脑残”。如此一来,生理的循环动力让位于石化的不可逆渐进过程,心理的懈怠反感取代昂扬斗志和反抗意识,这里的反英雄叙事显而易见,类似情形还可见于卡夫卡短篇小说《饥饿艺术家》(Der Hungerkünstler 1922),即标题主人公在断气前终于承认,他的饥饿艺术其实并非源自崇高的艺术信念,而是归因于生理反应:“因为我找不到适合自己口味的食物。假如我找到这样的食物,请相信,我不会这样惊动视听,并像你和大家一样,吃得饱饱的。”(108)在卡夫卡的新版普罗米修斯故事中,鲜活的肝脏不再,对抗隐而不见,僵死的岩石永存,岩石成了不证自明、却又无从解释的实存。从此再无故事可讲,神话消泯退场。

卡夫卡佯装尝试布鲁门贝格意义上的解释,写出“病理学的神话,解释岩石的存在”(Engel 357),却拆解神话的内在肌理,戳穿神话所述的唯一真相或真理,昭然亮出多个版本的莫衷一是,似乎神话不过文本而已,借助多重叙事“管道”的谎言叙事。普罗米修斯故事的后三种演绎看似并列,各自形成针对第一个版本的“后事”续集,然而,“事实性的并列却又消解于诗学意义上的时间次第。”(Naumann 296)神话里永无休止的时间不再蕴含同一事件的循环出现,而是取缔心理动机,切换为生理机制,即石化、忘了和倦了,人神对抗所导致的人兽攻击丧失张力与弹性,世界还原为缺乏心理能量的洪荒岩石:“留下的是那无可解释的岩石山。”(268)神话叙事终究归于徒劳,宇宙存在无从得以解释,布鲁门贝格对此评论道:“一种曾是独一无二的、琐细的或者说躁动不安的运动回归于自然本性所具有的凝固,回归于僧侣般死心和否弃的姿态。只有这无机性长存于历史。”(Blumenberg 688)古希腊神话中的正(宙斯)反(普罗米修斯)角色所构成的两极对立消解,只存奥秘不可解的岩石永存,正如卡夫卡的箴言所说:

巴尔扎克的手杖上刻着:我在摧毁一切障碍。

在我的手杖上则是:一切障碍在摧毁我。

共同的是这个“一切”。(卡夫卡2007 126)

古希腊神话中的塞壬歌声具有强大魅惑力,让船夫一听到就心醉神迷,无法再安心掌舵、奋力划桨以躲避暗礁岩石,导致船身倾覆、船夫葬身海底。这些女妖形象在荷马史诗《奥德赛》中显得魅惑又惊悚:“她们坐在绿茵间,周围是腐烂的尸体的 / 大堆骨骸,还有风干萎缩的人皮。”(荷马 1998 249)奥德赛则想出两全其美的办法,既享受歌声美妙,又安然度过险滩,他让水手们耳朵里封蜡并全力划船,让人把自己绑在桅杆上并叮嘱,一旦他因迷恋歌声而挥手示意松绑,众人就应把他绑得更紧。《奥德赛》对这一惊险故事展开三重讲述——喀尔刻女神向奥德赛预告,奥德赛对水手们重述,行吟诗人咏唱传颂——,德国哲学家霍克海默(Max Horkheimer)/阿多诺(Theodor Adorno)在合著的《启蒙辩证法》(Die Dialektik der Aufklärung 1944)一书中以此故事作为对于书名“充满预言的隐喻”(Horkheimer/Adorno 41),阐明古希腊神话既已蕴含的工具理性,即奥德赛借助身体与耳朵的分离以及他跟水手们的分工(享受与劳动)取得双赢,既充分享受天籁之音,又顺利“通关”危险海域。

奥德修斯和塞壬

卡夫卡的叙事断片首先自定义为颇含嘲讽的道理证明:“不充分甚至幼稚的方法能使人得救,这个故事是个证明:[…]。”(266)故事开篇的结论已预告明确的故事结局(“能使人得救”),取消关于情节走向的悬念,指出方法与得救作为因果的不对称、不合理。如此的戏谑口吻断然否定源远流长的惊险智胜故事,判定古希腊神话的站不住脚、很不可信,而这一开篇已满含悖谬:“论证的成功将会取缔证明的前提,因为一种使人得救的方法即便幼稚,却也恰恰是充分的。”(Kaute 143)

卡夫卡笔下的奥德赛采用双重保险来抵挡塞壬歌声,不仅让人将他绑在桅杆上——绳索被换作更为坚固的铁链——,而且耳朵里封着蜡丸,这里没有提及水手们,似乎只是他与塞壬之间的博弈。接着,蜡丸与铁链的屏蔽和束缚功能遭到绝对质疑:“但是,世人都知道,这样做根本没有用。”(266)卡夫卡在此颠倒神话对于知识的建构功能,将手段的不充分判定为众所周知的自然科学常识,戳穿神话为谎话,即违背常识的真相蒙蔽。不仅蜡丸阻挡歌唱的声学效应极不可信,而且铁链束缚身体的力学功能极不可靠,因为“被诱惑者的激情”(266)能让其身体绷断任何绳索或铁链。如前所述,古希腊神话中奥德赛听歌时,忘乎所以地不住挥手以求松绑,仿佛对塞壬歌声的姿势性喝彩,这位唯一听众的热切愿望表达应和着塞壬们的甜美清亮歌声,无声的“和”与女声合唱相呼应,或言之,诱惑者(女妖)的美妙歌声必须配以被诱惑者(男性)的激情欲念,才能产生共鸣,形成彼此激荡、不断升级的互动华章。奥德赛那被高高地缚在桅杆上、因想挣脱而被越绑越紧的身体正是诱惑加深、激情加重的视觉符码。

卡夫卡对这些“雕虫小技”(Mittelchen)进行双重否定后,紧接着讲述的故事版本印证了“双保险”计策的无用之用,原因却并非在于出奇制胜或侥幸闯关,而是由于诱惑双方的本质发生改变:奥德赛自愿放弃倾听,没兴致体验歌声之诱人,“被主体自觉中断了享受优美的歌声的通道——听觉”(王炳钧 108);塞壬不再歌唱,没兴致唱出诱人的歌声。卡夫卡所揶揄的奥德赛满脑子想的只是蜡丸和锁链,醉心于巧计取胜,对他来说,比诱惑本身更大的诱惑是能够战胜/抵挡诱惑,至于歌声魅力如何,他并无兴趣去感知,荷马所描写的“热烈渴望”(荷马1998 250)荡然无存,这里也就并不关乎语言与沉默(曾艳兵 117)或现代性的语言危机(王微 159),而是欲望消失所导致的诱惑缺席,自鸣得意的不想听和沉默以对的不想唱。

按照作品的叙事逻辑,如果靠一团蜡就能抵挡歌声的诱惑,这样的诱惑终究太弱,不可能是塞壬所发出的诱惑之最。“塞壬有比歌唱更为可怕的武器,那就是沉默。”(266)这一秘密武器的使用可能是塞壬挖空心思想出的杀手锏,所遵照的逻辑如下:放弃发动诱惑是防止被诱惑者成功抗拒诱惑的唯一办法;若是如此,塞壬就成了胜出于奥德赛的更有心机者,可谓比奥德赛更奥德赛。还可能是见到奥德赛的得意表情而惊讶得忘了歌唱,因为他为双重狡计得逞而满心欢喜,沉浸于克敌制胜、抗拒诱惑的无上欣悦,或言之,他已“自我诱惑”成功,对塞壬们只是“瞟上一眼”,就像波塞冬对海洋仅止于匆匆一瞥。学者利斯卡(Vivian Liska)因此将奥德赛看作“现代的技术膜拜者”,指出,“完全被降伏的世界如今光芒闪耀,沉浸于不可被诱惑、没有了歌唱的技术幸福之中。”(Liska 17)不过,奥德赛的技术盲信还与身体欲望的缺失互为因果,这导致被缚在桅杆上的现代奥德赛成了静止不动的雕塑,仅存“胜者目光”尚且与塞壬歌声有着极其遥远的反向关联。

荷马史诗中的听觉盛宴让位于尴尬喑哑的沉默,塞壬歌声在此并非“前奏”(Hark 106),而是如同波塞冬与海洋融合的生存状态,成了再也回不去的愿景。这里的沉默不是里尔克诗歌《塞壬之岛》(Die Insel der Sirenen 1907)中所描绘的静谧无声(Stille),而是“迷宫般被述说的沉默”(Politzer 18),本该发声之际的怪异喑哑、空洞失声。奥德赛的表情与“塞壬们的优美歌声”(荷马1998 248)无关,只因计高一筹,似乎他在途经险滩时已预知胜利结局。这里再度出现与上述波塞冬形象类似的分裂状态,即卡夫卡笔下的奥德赛耳闻自己曾智胜塞壬。

卡夫卡在叙事断片中写道:“当奥德赛来到的时候,这群魔法无边的歌唱家确实并没有唱。”(266)这里的副词“确实”(tatsächlich)在德国学者梅宁豪斯(Winfried Menninghaus)看来大有深意,指的是,关于塞壬的传说从荷马起就讲错了,因为荷马和奥德赛一样被塞壬的假象蒙蔽了,以为她们仍在歌唱。如此一来,卡夫卡将神话视为对发生事件的一种解读,从而剥夺了神话叙事的文类特权,即拥有不受限于经验证明的正确性和规范性,推翻了神话不可被证伪的神圣性,佯装是在澄清一桩历史事实(“确实并没有唱”,Menninghaus 303),将所谓的真实叙事既标榜为唯一的超级神话——若如此,卡夫卡文本却又落入和奥德赛如出一辙的自鸣得意——,又拆穿为并非神话,因为“神话永远不会以‘确实’字眼进行自我确认。”(Menninghaus 309ff)

曾经的诱惑手段没有了用武之地,沉默的塞壬发出不由自主的肢体动作,“转动粉颈,深呼浅吸,眼里含泪,朱唇半起”(266),“伸展着、转动着身体”(266),奥德赛由此以为女妖们唱着歌剧花腔,正在极尽魅惑之能事,不过这只是印证了他的“偏见”(Vor-Urteil),他目视前行的远方,感受的应是“轻舟已过万重山”的胜利喜悦。具有美人鱼般身形的女妖虽然展现出哑剧式的表情和动作,其实“她们不再想诱惑人,只想尽可能多地捕捉一些从奥德赛巨目中射出的光芒。”(266f)原本的诱惑者失去诱惑的兴致,自愿“缴械”,放弃诱惑企图,反倒被自己的诱惑对象所诱惑,只想看到被诱惑者的沉醉,为此险些跌落悬崖、葬身海底。面临灭顶之灾的不再是希腊行船的一队男士,而是岩石上守候着的这群沉默歌女。这里的视觉捕捉并非因为塞壬迷恋奥德赛的美(Görner 133),而是由于,奥德赛眼中的光芒成了塞壬歌声诱惑的仅存“余光”(Abglanz)。在奥德赛没兴趣听、塞壬们没兴致唱的喑哑空洞世界里,“非”诱惑双方的相遇翻转为沟通错位、擦肩而过的不曾相遇,奥德赛因战胜——并不存在的——诱惑而两眼放光,他的眼中光芒即便只是蒙蔽所致,毕竟印证了诱惑的存在,而这恰恰构成塞壬的存在根基。

讲述并不到此为止,神话角色的颠倒仅仅构成卡夫卡神话新编的起点,因为即便颠倒,仍是逻辑分明的对立两极,“换汤不换药”,卡夫卡的叙事则还要在逻辑上腾空翻几个筋斗,直至两极界限不明,故事驳杂不清。卡夫卡在作品末尾加了补遗:“虽说正常人无法理解他的这种做法,但说不定他真的觉察到塞壬们沉默着,而他将计就计,演出了上面说的那一幕,以之作为盾牌,抵挡塞壬和诸神。”(267)补遗不是附加说明,而是以相反版本拆解先前的故事纹理。这应了阿甘本的观察:“卡夫卡寓言的一个奇特特点是,在最后它们总是提供一个完全颠覆其意义的大逆转的可能性。”(阿甘本 86)这部作品的开篇和结尾、主体和补遗互相排斥,要么幼稚天真的雕虫小技获胜,要么诡计多端的奥德赛伪装“表情包”,以高超的视觉表演成功骗过塞壬。“奥德赛的计谋之幼稚被揭穿为假装幼稚的计谋。”(Gellhaus 38)前者不可信,依靠的是带有魔法色彩的臆造空想,“仿佛误入古代世界的堂吉诃德”(Honold 325),后者则不可解,成了“无人能懂的谜,就连命运女神也参不透。”(267)无论哪种情形,甜美歌声都没了一席之地,充斥着欲望的诱惑与被诱惑、相互激荡的男女共鸣成了空空相望的伪装骗术,按照本雅明对卡夫卡作品的归纳总结,“事件消解为姿势性的。”(本雅明 18)

《塞壬的沉默》封面

神话这一古老的文类自诞生以来,就一再被别样叙述,“其流传和接受史呈现出巨大的创造性”(Honold 317),尽管如此,每个神话自有其关键内核,对其的改编还是存在着质的区别,即细节增删或基质拆改,卡夫卡的新编神话显然属于后者。这些现代故事不仅拥有前/潜文本,造成人物的反思性分裂——这是神话形象全身心体验性存在所缺乏的思考维度——,而且具有相互抵触的多重版本。这不仅取消了说法唯一的神圣性,而且因各版本的尖锐对立,古希腊神话进化或蜕变为文学(小说)。现代神话寓言/箴言式的短小精悍不再是对不可解的现实进行叙事、提供解释,反倒成了佯装证明的推翻、无从解释的悖论:“不只是可诠释性遭到拒绝,而且消息本身也是如此。”(Schmitz-Emans 197)在卡夫卡的新编神话里,自然元素所构成的生存体验缺失,身体元素所构成的复原机制失效,消逝的是神性盎然、英雄气概、诱惑欲望,充满着自然威力的生命力,洋溢着英雄主义的反抗心,飘荡着美妙歌声的诱惑欲,取而代之的是计算和空盼、遗忘和疲惫、沉默和伪装。这就消解了罗兰·巴特(Roland Barthes)在《神话修辞术》(1957)一书中所论的神话的“偶像层面”,即不证自明的感性及其对社会想象产生的魅惑(巴特 78)。

卡夫卡的神话新创不只是将固化的两极原型进行颠倒,因为这仍未脱离僵硬对峙的思维定势,也并非“为辨证者提供的童话”(Benjamin 15),而是松动和拆解各个形象的存在本质及其相互关系的经纬内里,使之变得暧昧不明,始终不断地游移徘徊于两极之间,即学者拉特(Norbert Rath)所概括的视角转变(Perspektivenwechsel)和视角旋转(perspektivische Drehung, Rath 100),符合德国学者诺伊曼(Gerhard Neumann)针对卡夫卡作品提出的“滑谬”(gleitende Paradoxien)概念(Neumann 510)。卡夫卡对古希腊神话的故事新编挖墙脚般撼动欧洲文学的叙事根基,将具有规范性、不可分割的唯一故事消解为百家争鸣、互可替换的多个叙事版本,从而质疑人类的惯常思考程式和知识模型,所呈现的世界认知变得多元而歧义,关于神话的文学叙事充满滑谬的奥义。古希腊神话蕴含着完满的、自给自足的意指:“意义是已经完成了的,它设定了一种知识,一种过去和记忆,设定了事实、观念和规定的比较秩序。”(巴特 146)卡夫卡的故事新编则是德里达意义上文字符号所形成的永无终结的能指链条。若说神话源于黑夜和虚无,“占据深渊的边缘,以免人类的目光看向空无”(Blumenberg 143),那么,卡夫卡的古希腊神话重塑与新创釜底抽薪式地撼动存在体验的稳固地基,让形象跌入世界的深渊,逼迫现代人类直视生存的空无。

杨劲,中山大学外国语学院德语系教授,柏林洪堡大学德语文学博士,主要研究领域为维也纳现代派文学、德语文学中的虚构书信、德语戏剧对古希腊神话中的重塑新创、德语中篇惊奇小说、艺术与文学的跨媒介研究。近年出版的专著:《书写、沟通与情感:德语文学中的书信嬗变(1770-2020)》(2024)。