诵诗 | 海涅《夜思》

左右滑动查看中德文诗歌

1831年海涅肖像,Moritz Daniel Oppenheim作

延宕的自白,连缀的曲笔

——海涅抒情诗《夜思》中的思亲与怀乡

在异国的长夜里思亲怀乡,流泪难眠 —— 这样的游子之心古往今来都有着直接而强烈的感染力。但与此同时,游子的心声又是个体经验的具象,无法用普遍的理解与共情一言以蔽之。非做羁旅客,难尝离亲苦;身不在他乡,故土意未明。对亲人的回望,对故乡的反思,是从离开家的时刻开始的。从这个意义上讲,海涅的抒情诗《夜思》可以陪伴我们体验对亲人的思念,引导我们思考什么是故乡。

《夜思》作于1843年夏。那时海涅在巴黎的生活已经进入到第十二个年头,其间他未曾回过德国。在巴黎的生活究竟是旅居还是流亡,这在海涅身上是值得探讨的。毕竟,受到七月革命的感召,1831年5月,他是自主而非被迫迁居巴黎的。巴黎可以说是他所选择的第二家乡(Wahlheimat)。黑夜的遐想与白天的日常构成了全诗最基本的二元对照。前者指向过往的故土,后者回到当前的他乡。而这两方面所占的比重是不同的。第二家乡所代表的当下日常,诗人只分给它了十节中的最后一节。前九节写的都是夜里对家乡母亲的思念,对逝去朋友的怀想。

海涅的母亲Betty Heine,Isidor Popper作于1840年后

母亲日渐衰老,自己归期遥遥,这无疑是《夜思》最直接的来由。在占据一半篇幅的前五节中,诗人辗转的思绪始终未曾脱离对母亲的想念与祝福,对母子重逢的渴望与日俱增。诗人强调十二载的时光荏苒(第19行对第18行的重复),对应着“我“的热泪,以及“我”在母亲的亲笔信中仿佛看到她双手的颤抖和内心的不安。前者明言分离之久,后者重现母子之间跨越地域阻隔的交流。阅读虽可以拉近距离,却无法弥合时间。在这样聊以慰藉的无奈中,母亲始终萦绕在“我“心头(第17行)的题眼愈发凸显了出来。

可以说,前五节的内容是当时诗人与母亲关系的真实写照。对母亲的思念,诗人是直抒胸臆的。在思亲的主题下,那种海涅式反讽的言外之意是不存在的。对此,本诗的初稿可以作为佐证。在尚无标题的初稿中,全诗以二十行收束,其中第17至20行为:

Sie kommt mir nicht mehr aus dem Sinn,

她无时不在我心,

Ich weine leise für mich hin,

我独自轻声啜泣,

Im Dunklen – Meine Thränen fließen

黑夜里泪流不息

Bis mich die Morgenlichter grüßen.

唯晨光将我唤起。 (杜塞尔多夫版全集第二卷,第770页,笔者译)

可见,《夜思》的缘起是思亲,是儿子对远方母亲的担忧。至于诗人后续在对初稿的增改中加入对德国境况的思考,最终将此篇收录在时事诗(Zeitgedichte)中,则不但没有隐去本诗源于个体经验的私密属性,反而更提示我们,与亲人易逝相对的所谓父国长青(第七节)暗藏着强烈的主观意味,蕴含着复杂的情感张力。

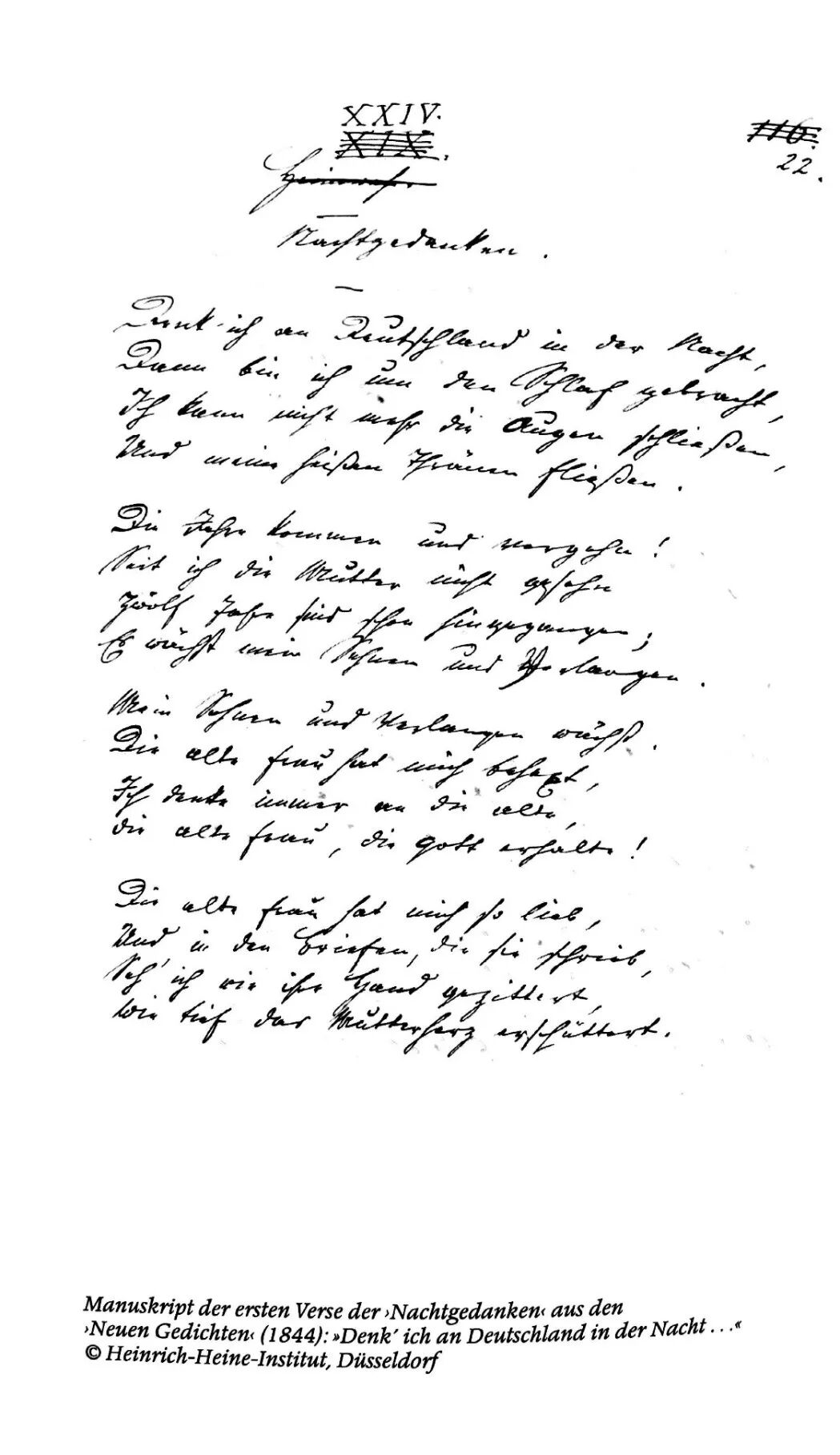

《夜思》手稿 (H3)第一页 (第一至四节),底稿(H2)系为1843年8月30日Bremisches Unterhaltungsblatt第70期转载所作,编号、页码及标题的修改为此后海涅于《新诗集》成书前所作

除母亲以外,德意志祖国是《夜思》的另一个主题。但是,按照怀乡源于思亲的逻辑,从全诗的结构线索来看,“祖国”(第27行)可以说是一个连缀上去的副主题。我们或许可以认为,假设略去第六、七两节,全诗在思路上仍然是连贯的:从思念母亲起笔,写到怀念亡友,后者带来的痛楚比前者更加难耐。如此进展至倒数第二节,在对黑夜与过往的书写结束时,诗篇在主题上甚至形成了递进性的整体。这样的连贯性似乎在提示我们,诗中的“祖国”并不是一个强行嵌入的客观实体,换言之,不是一个可以在地理、社会、政治等层面上固定的外在对象。“祖国”与亲友的连缀意味着它是诗人记忆的承载。作为空间上的远方与时间上的过往,“祖国”是与亲友告别前的家乡,是远去了的童年与青年时光。也就是说,“祖国”是主观的体验,是如暗夜一般无法抵达的乌有之乡,但诗人撷取了散碎的片段,将它常带在身旁。恰恰是这种鲜明的主观式书写使《夜思》成为了一首独特的时事诗。第25、26行对开篇两行的回应也证明,诗人的“夜思”绝不是时事政治意义上的忧国之思。

让我们来仔细考察第六节。德国真的强健,橡树与菩提真的长青吗?按照海涅的编排,《夜思》是时事诗的末篇,诗人以此编完了他的《新诗集》(Neue Gedichte)。《新诗集》是继《诗歌集》(Buch der Lieder)出版后,时隔十七年,海涅出版的第二部诗集,在1844年出版当年即获得再版。《新诗集》收录了自1827以来的诗歌创作,它在此时出版,对作者和当时诗歌出版界来讲有着独特的意义。

自三十年代移居巴黎后,海涅对西欧的民主共和革命及工业化、城市化进程的观察和研究是他在二十年代旅行的基础上对时代思考的延续与加深。在三十年代占主导的散文创作中,海涅把关于德国与法国在社会状况、宗教、哲学传统以及文艺风俗上的对比引向了他对德国社会革命的预想。从宗教革命经哲学革命到社会革命的图景,海涅自称其为不容嘲笑的“梦想家的预告”。因为幻想家对“在现象世界迎来与精神中等同的革命”的期待(《论德国宗教与哲学的历史》第三卷,杜塞尔多夫版全集第八卷第一分卷,第118页,笔者化译)既是对德意志民族惯于玄想、耽于行动的特点的把握,更是在青年黑格尔派的历史观和圣西门主义社会宗教学说的影响下对德国现状做出的未来言判。这个现状是社会政治层面的惨淡之象:当时的德意志是小邦林立的松散邦联,安定与秩序是各邦维持现状的金科玉律,而为此建立起来的警察、宪兵,乃至书报审查制度等国家机器一再得到强化。虽然直到1844年普鲁士边境警察才对海涅颁布入境禁令,但随着1832年以来德意志各邦对反对派出版活动的管控加剧,事实上自1835年起,以青年德意志流亡作家为代表的政治激进派已经不可能自由地回到德意志的辖域。所以,所谓的“内核坚实“(第22行)并不是内在的健康或无病,而是外表的稳定与顽固。对于以诗文为志业的游子来说,身体上的还乡将是十二年来所追求的思想言论自由的破灭。

那么,综合考察同时期在海涅的诗文中频繁出现的具有讽刺意味、常与顺从、愚钝相关的“橡树”和“菩提”意象(第20首时事诗《等着吧》即为一例),是否可以说,第六节根本就是对德国又一番的揶揄呢?回答是否定的。移花接木的由此及彼和只看字面的断章取义一样不可取。第24行道出了“德国”与“我”难以割舍的关联。这样的表述阻止了我们将“德国”的主观严肃性消解于玩笑的讽刺中。长青的树木意指故乡在“我”内心的永驻。这与老母亲如梦魇般萦绕在心(第10行)是呼应的。我们联想到,在《英吉利片段》中描写的工业化带来的贫富差距使海涅发出“别派诗人去伦敦”的叹息。反之,德国则因惬意舒适、从容不迫而显得愈发可爱。同时,在新潮不断的巴黎的映衬下,德国的滞后也并非一无是处:紧随《夜思》怀乡之苦的是写于1843年德国之行后的《德国,一个冬天的童话》。后者原有一个未被收入终稿的开篇。在那里,即将返乡的诗人欢快地与巴黎暂别,与自己的法国妻子暂别。多年未见的母亲、久违的烟草、美食,使即便充斥着煤味、在顺从中透着腐朽和粗鄙的北方家乡成了疗愈心疾见效最快的良药 (《德国,一个冬天的童话》,断片A1, 杜塞尔多夫版全集第四卷,第291页及下)。可见,在与英法的对比中,德国故乡恰恰因为还未实现生产方式与社会制度的现代化,浪漫田园般的自然生态尚存而令人怀念。

巴黎rue du Faubourg Poisonnière 41号(今65号),1846至1847年海涅的寓所。1841至1846年海涅住在此街46号 (今72号)

或许,我们的赏析在不同意见者看来有传记式解读的嫌疑。但如果忽略上述的传记层面,先入为主地从时政背景出发,将解读简化为意识形态判断,其后果首先是无视《夜思》作为抒情时事诗所蕴含的美学原则。这一美学原则,简言之就是基于个人体验的主体性原则。它是海涅在面对1840年代兴起的政治诗时坚守的创作主张。在反对封建复辟,歌颂民主自由与人性解放的理念上,海涅与青年德意志作家是一致的。但海涅反对费尔迪南·弗赖利格拉特(Ferdinand Freiligrath)、格奥尔格·韦尔特(Georg Weerth)、霍夫曼·冯·法勒斯雷本(Hoffmann von Fallersleben)等人所作的倾向诗(Tendenzdichtung)。为此,海涅以《倾向》为题作诗加以批判:诗歌应是个人的艺术,而不可沦为“不停地吹奏、轰动、震撼”(《倾向》第16行,冯至译)的空洞口号。《夜思》若可视为政治诗,则是海涅针对倾向诗而作的标准反例。在这里,诗人将思亲刻画入日常情景的象征,将怀乡吐露于从内心托出的故国剪影。

在《夜思》流传至今的两件手稿中,编号为H3的是海涅在1843年首印与1844年成书之间所做的誊清稿。在H3中,标题《夜思》的上方有被划去另一个标题《乡愁》(Heimweh)。 “夜思”与“乡愁”都是浪漫派的典型母题,而海涅从不讳言自己作为抒情诗人与浪漫派的继承关系。时至今日,海涅抒情诗的经典性已毋庸置疑。但海涅的经典地位正源于他成为文学史上的德国问题而引发的争议。在关于海涅的多重争议当中,他的创作与歌德时代的古典及浪漫文学的关系至今仍是热点问题。海涅生活的时代是欧洲社会巨变的转折期。他的思想和创作是对这个深刻转折切身体验的写照。个体在不可弥合的撕裂感(Zerrissenheit)中体验着世界之痛(Weltschmerz),古典美学的和谐理念与浪漫诗学的整全构想被急剧加速的现代化进程打破。现代的诗人对过去整全的诗人的模仿已成为谎言(《卢卡的浴场》第四章)。然而,对于以欺骗为名,斥责海涅靠矫饰的手段败坏高雅文学的语言以诱惑读者;称他“玩弄文化”,在艺术中只着眼于题材的刺激效果;一方面将自己的诗作“以浪漫主义的生命感受写入德国人的艺术观”,另一方面却以法国人的精神将形式与内容割裂;依靠德国的语言,功利地在法国兜售报刊短章,充当艺术与生活间“危险的协调人”,实则是横跨在二者之间的“寄生物”——对于凡此种种不一而足的诋毁,必须也只能以卡尔·克劳斯个人的(Karl Kraus, Heine und die Folgen, 1986年版,第36页及下,笔者化译)保守主义文化没落观为具体前提加以审视。

而《夜思》是纯粹的。德国的语言不仅是抒写思亲之情的依托,更是乡愁本身。在他乡难眠的长夜中,游子是独醒者,唯有德国的语言维系着梦中那曾经拥有的美丽祖国:

Ich hatte einst ein schönes Vaterland,

我曾有个美丽的祖国,

Der Eichenbaum

橡树在那里高高地生长,

Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.

紫罗兰轻轻地垂下眉梢。

Es war ein Traum.

我把它留在了梦乡。

Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch

它给我的吻是德国的式样,

(Man glaubt es kaum

又用德国的语言说了句

Wie gut es klang) das Wort »ich liebe dich!«

(你很难想那声调

Es war ein Traum.

有多么美妙)“我爱你!”

我把它留在了梦乡。

《在异乡》(原题为《梦幻》)之三

(杜塞尔多夫版全集第二卷, 第73页,笔者译)

在《新诗集》中,除杂诗中的《在异乡》三首(约作于1833年)以外,浪漫曲中的《1839年》(首印标注为1839年)、时事诗中的《生命之旅》(1843年作并赠予到巴黎来访的安徒生)等都是与我们赏析的《夜思》相近的,在流亡生活中想起亲友与故乡的有感而发之作。可见,《夜思》表现的心境与主题是三四十年代海涅精神世界的常态。由此看来,“法兰西爽朗的日光” (第37行)与妻子 “如清晨般地美丽,微笑着赶走了德意志的忧伤”(第39、40行)是暂时的、反复的。《夜思》中德国“内核坚实“ (第22行)的两面性开启了《德国,一个冬天的童话》对德国政治社会现状的讨论。而直至1848年的转折之前,尽管海涅对德国现状的讽刺和批判锐力不减,但他始终保持着对语言与精神故乡的眷恋。这种矛盾的对立一定使海涅的内心备受煎熬。但他又是幸福的:他思念的母亲晚他三年才以年近九十的高寿离世。这使得海涅毕生都有慈母作为与故乡连结的纽带。在“床褥之穴”(Matratzengruft)的病痛中,他已经无法执笔,写作全靠向秘书和妻子口述。但他依然仅以眼疾为由,在信中向母亲隐瞒自己的病情 (1848年9月6日致母亲,魏玛版全集第二十二卷,第290页及下;另见1850年夏与Alfred Meißner的谈话,Gespräche mit Heine,1948年版,第753页及下)。在无数的不眠之夜里,海涅的诗篇既是那位决死的哨兵在他乡不屈的宣言,更是一个想家的儿子向母亲深情的回望。

海涅的妻子(1841年结婚)

Augustine Crescence (genannt Mathilde) Heine,油画肖像照片,原画作者及年代不详

邓嘉来,现为柏林自由大学德语荷兰语文学系博士生。近年研究领域为19世纪的德语文学及文艺评论、德、法浪漫主义与现代性、19世纪美学话语中的“地域色彩”、瓦格纳歌剧的早期接受史等。