李雯 | 灾难性历史的凝结之物 ——论塞巴尔德作品中的“盐”隐喻

本文原载于《当代外国文学》2025年第1期。感谢作者李雯同学和《当代外国文学》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

内容提要:当代德语作家温弗里德·塞巴尔德常常以“盐”作为构建文学文本的基础元素,他无意于赞颂盐的经济价值及其对现代文明的推动作用,而是将盐的衍生物与灾难性历史紧紧勾连。首先,塞巴尔德的“盐柱”与本雅明的“历史天使”均保持着“面朝过去,背对未来”的独特姿态,作家通过文学创作来对抗记忆丧失、铭刻灾难性历史的希冀由此可见一斑。其次,“盐场”与温泉疗养胜地表面上构建了理想社会的宏伟蓝图,实际仍是独裁政权强化监视、奴役弱者的政治工具,两者互为灾难性历史之映射。另外,“盐泉”唤起了灾难亲历者沉重的历史记忆,它既是铭刻纳粹反犹罪行的记忆之泉,也是荡涤纳粹罪愆的忘忧之泉。最后,盐水蒸发浓缩形成结晶的过程不仅象征着作品中灾难性历史片段的积淀,还包含作家对读者从中发掘各种“盐结晶”、使之重焕光彩的期待。

关键词:温弗里德·塞巴尔德 灾难性历史 盐隐喻

当代著名德语作家温弗里德·塞巴尔德(W.G. Sebald, 1944—2001)频频将目光投向与人类生存和生活密切相关的重要物质——盐,却无意于赞扬盐的经济价值及其对现代文明的推动作用,而是赋予盐以丰富的隐喻意义,使之与充斥着战争、暴力和冲突的灾难性历史相勾连。纵览塞巴尔德《自然之后:一首基础元素之诗》(Nach der Natur. Ein Elementargedicht, 1988)、《眩晕》(Schwindel. Gefühle.,1990)、《移民》(Die Ausgewanderten,1992)和《奥斯特利茨》(Austerlitz,2001)等代表性文本,“遵循正义和宽容的理想形态的世界”(《乡墅中的居止》8)早已不复存在,取而代之的是个人或集体在诸多灾难性事件中的苦痛经历。塞巴尔德“对灾难性历史的看法既不局限于单个时代,也不局限于单个地理空间,(而是)在书写一种灾难的世界史”(Pralle 259)。为了记录无穷无尽的灾厄,塞巴尔德将“盐”作为构建文本的基础元素,在其承载的历史文化内涵中搜寻灾难的痕迹:他不仅汲取圣经中的“盐柱”典故、司汤达(Stendhal)“结晶的盐树枝”(325-335),还着眼于压榨劳工的古老盐场、见证排犹浪潮的盐泉疗养地,从悠久的盐业发展史中洞察劳动剥削史、独裁专权史乃至大屠杀历史,将原本支离四散的灾难性历史片段予以重新拼叠组合,使布满尘埃和伤痕的已逝之物在文本中重焕生机。

论及塞巴尔德作品中的“盐”隐喻,最为研究者们津津乐道的便是他对“盐树枝”意象的互文改写。不过,现有研究大多关注结晶过程的象征意义,将其与爱情幻觉、书写行为、艺术生产相类比(Ceuppens 37;Finch 96;Öhlschläger 105-18;Gray 1-7),未能深入探究除盐树枝之外的、复杂多变的盐隐喻,更毋论探讨其与灾难性历史之间的联系。有鉴于此,本文尝试从盐柱与历史天使对灾难性历史的回首、盐场与温泉疗养胜地对灾难性历史的映射、盐泉与历史记忆的重建、盐结晶与灾难性历史的沉淀这四个方面,探析塞巴尔德如何以盐为经纬,将文学文本编织成“一个灾难的网络”(Fuchs 53)。

代表塞巴尔德对灾难性历史的恒久凝视的“盐”隐喻当首推盐柱。奇诡的是,作家并未在文本内将盐柱展露无遗,而是将盐柱隐藏在复杂的互文关联内。塞巴尔德先是在《自然之后》中提及以圣经故事罗德携妻女逃离将要毁灭的城池为题材的画作(Nach der Natur 74),却并未揭示罗德之妻在回望断壁残垣后瞬间化作盐柱的命运终局,而后在《土星之环》(Die Ringe des Saturn,1995)中多次援引英国哲学家布朗(Thomas Browne)脍炙人口的著作《瓮葬》,详尽转述了不同地域及民族保存尸身的方式(25-27,74,79),却唯独隐去布朗记叙的“最古老”的尸体——“罗德的妻子所化成的盐柱”(178)。可以说,“盐柱”不仅是塞巴尔德想要让读者通过蛛丝马迹填补的一处空白,也是读者开启“盐”隐喻与灾难性历史隐匿关联的一把关键锁匙。

盐柱的典故起源于《旧约·创世纪》中的一则故事。据记载,耶和华决意将所多玛和蛾摩拉这两座淫乱的城市付之一炬,以示惩戒。在此之前,耶和华敦促罗德一家人逃走,并嘱咐他们在逃跑的过程中不得驻足回望。罗德的妻子因逃亡时回头看了一眼,便在顷刻间化作盐柱(李娟,魏玉奇 35)。

在死海湖畔矗立着的盐柱,相传由罗得之妻化成(图源网络)

长久以来,这则圣经故事一直是备受文学和艺术创作者青睐的题材。在《自然之后》的第三首诗《黑夜启航》中,叙述者由纽伦堡遭到盟军空袭轰炸后变成一片汪洋火海的场景,联想到德国画家阿尔特多费(Albrecht Altdorfer)取材于圣经故事的画作《罗德和他的女儿们》(73-74)。在这副画作所描绘的末日景象中,火焰吞噬了城市,染红了整片天空。无论是二战末期遭遇盟军轰炸的德国城市,还是因道德沦丧受到天谴的两座城池,都成为了灾难的具象化表征。尽管作为灾难见证者的盐柱在《自然之后》的字里行间和阿尔特多费的画作中均无处可觅,但这很有可能意味着那些回顾过往灾难的人自身已悄然转变成盐柱。

盐结晶成柱状,屹立不倒,它象征对灾难的永恒回首与凝望。与这根宛若人形的盐柱相似,本雅明(Walther Benjamin)的天使也始终保持着回望的姿态。本雅明将保罗·克利(Paul Klee)画作中的新天使称作历史天使,他在《历史哲学论纲》中写道:

人们就是这样描绘历史天使的。他的脸朝着过去。在我们认为是一连串事件的地方,他看到的是一场单一的灾难。这场灾难堆积着尸骸,将它们抛弃在他的面前。天使想停下来唤醒死者,把破碎的世界修补完整。可是从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至他再也无法把它们收拢。这风暴无可抗拒地把天使刮向他背对着的未来,而他面对的残垣断壁却越堆越高直逼天际。这场风暴就是我们所称的进步。(270)

塞巴尔德在苏黎世演讲时几乎逐字逐句地引用了这段内容(Luftkrieg und Literatur 73-74),以将文学记叙中二战末期遭遇空袭、变为废墟的德国城市与本雅明历史天使眼中的断壁残垣相照应。塞巴尔德曾表示,他之所以如此执着地用文学来保存过去,“是因为社会越来越倾向于抹除过去——毕竟,它阻碍了进步”(“Auf ungeheuer dünnem Eis” 124-25)。本雅明同样对这种不正确的进步观予以抨击,表示“这种观念只认识到人类在掌握自然方面的进步,却没有认识到社会的倒退”(271)。显然,塞巴尔德和本雅明所言之“进步”均指向启蒙主义以来的线性进步史观,这种历史逻辑夸大了理性的正面作用,使得人们倾向于遗忘那些在历史中被戕害的生命、被抹除的事件。塞巴尔德在诗作中影射的盐柱如同本雅明的历史天使那般,保持着“面朝过去,背对未来”的别样姿态,以对抗世人普遍患有的健忘症,克服“精神贫乏和记忆丧失”(《移民》254)。在《黑夜启航》一诗中,具有作家自传特征(Albes 17-18;Schütte 32)的叙述者谈及自己的母亲为躲避战乱,乘坐火车途径纽伦堡的经历:“她从那里瞧见/战火纷飞的纽伦堡/如今却已然忘记/这座城市燃烧的情景/以及她亲眼目睹时的感受”(Nach der Natur 73-74)。引文反映出塞巴尔德作为战争亲历者后代对待灾难性历史的坚定立场:他拒绝像父辈那样将过往灾难抛诸脑后,而是悉心搜集历史中“每一个破坏的碎片、每一次残酷和暴力的沉淀、每一处痛苦的痕迹”(Kleinberg-Levin 174),将那些历经岁月磨砺和风化剥蚀的历史残留之物层层堆叠起来。换言之,“盐柱”不仅具有与历史天使相似的回眸姿态,前者亦是在后者回望的目光中日益累积的废墟的象征,即历史残骸本身。

事实上,无论是塞巴尔德在行文中隐而未述的“盐柱”,还是他直接引自本雅明的“历史天使”,都把“我们带入了文学如何书写历史的核心问题”(Hell 362)——在对创伤性、灾难性的历史遗迹投去悲悯目光之后,文学如何能够将这些遗迹从故纸堆中解放出来,还原历史的当下性?塞巴尔德创造性地提出,过去、现在、未来并非彼此分割,它们都存在于当下的瞬间。他认为,“所有的瞬间都同时并存着,在历史所讲述的事情当中……已经发生的事根本就还没有发生,而是在我们想到它的那一瞬间即将要如此发生”(《奥斯特利茨》114)。为了将“创伤性、灾难性的历史遗迹抛到观看的当下,而不再局限于线性的过去”(Crownshaw 110),塞巴尔德通过“文本内的主题重复”以及“互文性维度上对他人话语和文本的影射”(Gray 6),淬炼出盐场、盐泉、盐结晶等一系列彰显灾难性历史底色的盐之隐喻,重新拼贴不同历史时期的灾难性片段,唤醒死者、修复历史碎片、弥补历史天使的缺憾。

-

盐场与温泉疗养胜地:互为灾难性历史之映射

在塞巴尔德的作品中,盐场“已不再用于(产盐的)实际目的”(“An Interview” 31),而是依托于得天独厚的盐矿资源和较为完备的基础设施,转变为声誉卓著的康养休憩之所,即温泉疗养胜地,其中包括法国萨兰莱班附近的阿尔克—塞南盐场(Arc-et-Senans)以及德国巴特基辛根(Bad Kissingen)。尽管建筑自身的功能随着时代的更迭发生了显著转变,但昔日的盐业重镇与现今的温泉浴场却依然存在着紧密联系,究其缘由,不单单是因为两方在地理位置上同一或相邻,更是因为它们发挥的实际功用与最初的人本关怀背道而驰,互为灾难性历史之映射:盐场由理想的城市典范显露为戕害平民生命的处所,温泉从被剥削者的世外桃源沦落成剥削者施行暴力掠夺和严密监视的场域。

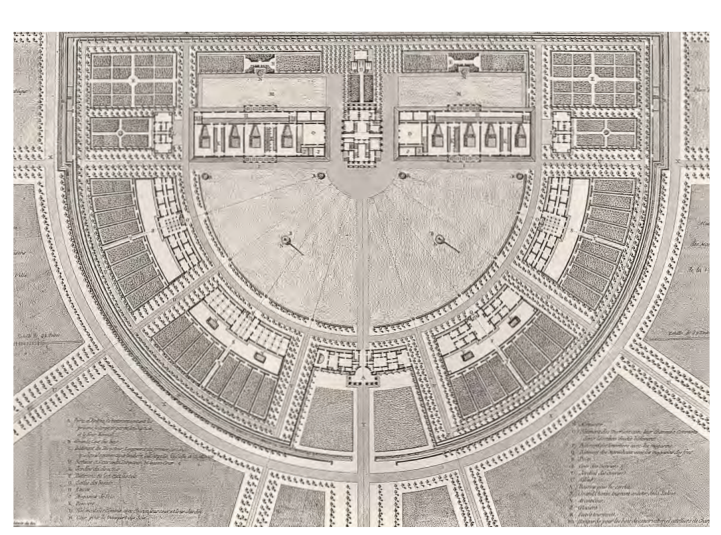

出自法国著名建筑师勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)之手的阿尔克—塞南皇家盐场历来被认为是理想的城市典范,这一方面是因为盐场独特的半圆形布局使其内部空间得到了均衡分配和利用,提高了工人的生产效率,展现出勒杜对建筑美学和功能实用性的追求;另一方面,除了制盐,盐场还具备居住的功能。为让工人享有更多自由,勒杜不仅将半圆圆周上鳞次栉比的建筑群规划为手工业者和工人们的居所,还在附近设置教堂、作坊、菜园,“以促进和鼓励道德和社会生活”(Vidler 53)。由此可见,勒杜始终将倡导理性、平等的启蒙精神作为自身建筑设计的灵魂(169),而塞南盐场无疑是勒杜吸收启蒙思想并将其付诸实践的典范。

呈现半圆形布局结构的法国阿尔克—塞南皇家盐场(图源Anthony Vidler)

尽管塞南盐场在设计师的眼中体现了社会平等的理念,但在实际运作中,它却成为了统治者压迫和奴役弱者的工具。《移民》主人公保罗对“作为工厂、城市和社会的理想典范”(48)的塞南盐场建筑提出了尖锐的质疑,他认为这不过是资产阶级的“乌托邦”(48),是“不断推进的对自然生命的毁灭和破坏”(Die Ausgewanderten 67)的表征。保罗看似突兀的观点在一定程度上能够通过福柯(Foucault)的圆形监狱理论得以阐释(Peeters 195)。福柯在《规训与惩罚:监狱的诞生》中详细描绘了塞南盐场半圆形结构的建筑特征:“所有(圆周上)的建筑物被排列成一个环形,门窗对着里面。(象征统治者的)中心点是一个高大建筑物……这里发号施令,记录各种活动,察觉和裁决一切过错……(它)体现了某种政治乌托邦”(197)。简言之,勒杜半圆形的盐场代表着统治者理想的社会秩序及结构,那些在圆周上生活的工匠们俨然是受到规训的客体,他们永远都无法摆脱居于权力中心位置的统治者的监视。在严苛的纪律约束下,工匠的生命难免会遭遇威胁。盐场表面应是工人阶级生活的乐土,实际仍旧是在不公平、不平等的基础上运作的权力建筑。

温泉疗养胜地曾是被剥削者逃避政治压力的避风港。20世纪上半叶,德国排犹主义盛行,这些温泉小镇成为犹太人避世求生的世外桃源。因为“即便是纳粹政客,起初也在温泉疗养地采取了比德意志帝国其他地区更为宽容的对犹政策,他们希望借此创造和平安全的表象,使得这类度假胜地成为帝国的名片”(Stadtmuseum/Stadtarchiv Baden-Baden)。《移民》中,路易莎与保罗这两位具有犹太血统的小说人物为谋生路而分别迁往德国巴特基辛根和法国萨兰莱班周围地区。在基辛根的盐场草地上,路易莎与圆号手弗里茨相识相恋并订婚(233-40)。在萨兰莱班,保罗与露西结识后互生情愫,两人一同泡温泉,并参观了当地的盐美术馆以及塞南盐场(48)。正是在曾经的盐业重镇、如今的温泉疗养胜地,两位犹太人幸而觅得佳偶,获得了属于自己的生存空间。

然而,对犹太人而言,随着社会形势的日益严峻,温泉疗养胜地已从避世桃源变成难以逃脱的囚笼。塞巴尔德将遍布德、法、捷多国的温泉浴场与种族清洗的历史挂钩,使看似祥和安宁的度假胜地转变成血腥屠犹的集中营。为对犹太人施行种族隔离,纳粹谎称将其送往“一个名叫特雷西亚巴德(Theresienbad)的舒适惬意的波希米亚疗养地”(《奥斯特利茨》265),实则将犹太人遣送至特雷西亚施塔特隔离区进行强制劳役。在虚假的“浴场/矿泉镇”、实际的“隔绝区/集中营”内,纵情享乐的纳粹管理者与惶惶不可终日的犹太囚徒形成了鲜明的对比:无论是在马林巴德的疗养浴场(Marienbad),还是在巴特基辛根的疗养地,纳粹“疗养者”要么大腹便便,要么骨瘦如柴,终日沉溺于饕餮盛宴(《奥斯特利茨》228-33;《移民》245-47, 254)。与之相对,犹太“疗养者”则化身为那些被关在恐怖、狭小、脏污的鸽棚内的鸽子,他们的同伴不是病死就是精神失常,已经失去了得到拯救的希望(《奥斯特利茨》238)。

由是观之,盐场表面上构建了理想社会的蓝图,实为戕害平民生命的规训机器,温泉浴场也具有类似的欺骗性:避世桃源仅仅是一种假象,其真实面目为拘役弱者的监狱。从盐业重镇到温泉胜地,外在功能的改变并未动摇其内在的意涵,两者呈现出不同历史片段中的相似灾难,因而互为映射:一方面,半圆形的塞南盐场和温泉浴场分别是法国封建贵族和纳粹党徒强化监视、剥削劳工的政治工具,是贯彻所谓的理性主义与进步思想的“完美的规训机构”(《规训与惩罚》197),体现出“暴力秩序”(Peeters 197)的运行规则;另一方面,法国大革命前在塞南盐场遭到监视和剥削的工人与世界大战期间在“温泉疗养地”被迫从事繁重劳役的犹太人的生存状态如出一辙,他们的生命都受到“完美的规训机构”的压迫。进一步来说,曾作为理想城市及社会典范的便不再是盐场或是浴场等历史纪念地本身,而代表着一切为独裁政权所利用的监禁机构;生命遭到威胁和毁灭的也不局限于工人和犹太囚徒,而是包含所有受欺凌、压迫和奴役的弱者。塞巴尔德通过盐场与温泉胜地之间的隐秘联系,将灾难性的历史片段重新排列组合,赋予了灾难更为深广的意义。

盐场以及温泉浴场的建成在很大程度上依赖于天然的盐泉资源。盐泉蕴含着丰富的矿物质,可供浸泡或饮用。塞巴尔德在作品中对温泉疗法以及矿泉水的功效均有所着墨:他不仅将盐泉的康养作用与灾难亲历者重建历史记忆的尝试紧密相连,还通过描绘盐泉蒸发浓缩形成结晶的循环过程喻指灾难性历史片段的积聚和沉淀。

一方面,温泉浴疗有助于解放和唤醒被长期压抑的记忆,实现“记忆力的再生”(Braun 64)。身处马林巴德的犹太主人公奥斯特利茨“时常花好几个钟头待在冒着泡的温泉浴池中”,他认为这“会削弱我这么多年来所坚持的对于恢复记忆的抵抗”(《奥斯特利茨》237)。奥斯特利茨感到浴场建筑仿佛透露了关于自己的“不详之事”(240),于是决定不再逃避遭到迫害的经历,而是独自踏上寻亲之旅,挖掘尘封已久的记忆;另一方面,温泉还能够洁净身体、洗涤罪恶感、美化记忆。福柯在《疯癫与文明》一书中提到,因为水具有净化功能,所以“浸泡法”的沐浴观念与“涤罪新生的礼仪相联系”(158)。上文述及,纳粹“疗养者”剥夺了犹太人重要的生存空间——温泉疗养地。塞巴尔德用幽默讽刺的笔调来描绘这群鸠占鹊巢的疗养者,他们在疗养地的草坪上闲庭信步、神采奕奕、气定神闲,这很可能得益于温泉的显著疗效:

那些或是超重,或是瘦骨嶙峋的温泉疗养者们端着酒杯,特别缓慢地穿过绿草地,显得容光焕发,格外平和。(《奥斯特利茨》229)

零星几个浴场疗养者犹如虚幻的漫游者,在沙路上走来走去。这些用难以置信的缓慢来完成他们早上的保健散步的人,都已届领取养老金的年龄。(《移民》247)

上述引文的时代背景分别为1938年水晶之夜爆发前的马林巴德和1991年的巴特基辛根。从二战期间到上世纪末,经由浸泡温泉来洁净身体、去除道德污点、益寿延年的做法深受这群身份特殊的疗养者的追捧,他们借此掩盖道德罪责、将自己塑造成“一尘不染”的模范公民。如福柯所言,水这种“最简单最原始的液体”不但能够让人恢复“最初的纯洁性”,还能让人恢复“自身平衡”(《疯癫与文明》158)。

塞巴尔德塑造的纳粹疗养者不仅采取温泉浴法来粉饰自身的道德纯洁性、美化纳粹反犹的记忆,还通过啜饮富含盐分的矿泉水来抑制内心的焦虑,维持生理乃至心理机能的平衡。位于马林巴德的“奥朔维茨矿泉”(Auschowitzer Quellen) “在治疗当时广泛蔓延于中产阶级的肥胖症上取得了巨大的声誉”(《奥斯特利茨》233),慕名而来的人们排起长队,拿着塑料杯依次接饮矿泉水(233,241)。作为文明病的一种,肥胖症及其伴随而来的消化系统紊乱和精神疾病打破了社会进步的单一幻想,映射出个体层面的危机。这种危机在马林巴德疗养者们那里展露无遗,他们既想要通过暴饮暴食来“压制总在心中躁动的、对于确保其社会地位的焦虑”(233-34),又想要维持身体机能的正常运转,因而不得不依赖于矿泉水的功效。布劳恩(Anna Braun)提出,“奥朔维茨矿泉水被认为有助于解决消化问题——这是一种时间层面上的记忆隐喻”(64)。可以说,生理上的吸收和消化问题对应着心理上记忆与遗忘之间的紧张关系:疗养者愈是深陷消化不良的困扰,愈是说明其备受社会地位下降的折磨,只有痛饮彰显法西斯威权的“奥朔维茨矿泉”,陶醉于旧日辉煌,才能乐而忘忧,进而抹除纳粹德国覆灭、权势尽失的记忆。

基于盐泉这一特殊的记忆媒介,历史记忆被赋予了新的意义,它被修正或改变以适应个体的心理需求:盐泉既是铭刻纳粹反犹罪行的记忆之泉,也是荡涤纳粹罪愆的忘忧之泉。此外,塞巴尔德还悉心描绘了潺潺流淌的盐泉逐步凝结为“盐之结晶”的独特过程,以盐之提纯喻指灾难历史之沉淀,鼓励和引导读者去文本中搜寻不同的结晶形态,以对抗“德国人的精神贫乏和记忆丧失”,并延缓“他们清除一切的效率”(《移民》254)。

在巴特基辛根的盐场草地附近,矗立着一座规模宏大的制盐用的架条装置,盐水顺着层层堆叠的黑刺李干树枝往下流,经历着循环不息的蒸发浓缩过程,最终呈现出“极不寻常的石化形态和结晶形态”(《移民》259)。经由盐水浸润的干树枝常常会镀上一层闪耀的晶体,但塞巴尔德在此插入的图片并未展现剔透无暇的盐结晶,而只是一根光秃秃的虬枝。那么,结晶盐树枝的具体形象究竟何处可觅?答案就藏在塞巴尔德的另一部叙事作品《眩晕》中。据《眩晕》的叙述者转述,司汤达与盖拉尔迪夫人在萨尔茨堡参观了大名鼎鼎的哈莱因盐矿,那里的矿工赠送给夫人一根枯树枝,上面布满了数以千计、如钻石般璀璨夺目的盐结晶(《眩晕》21)。

干枯的盐树枝(《移民》插图)

在塞巴尔德如同制盐用的大型木结构般错综复杂的文本框架中(DeMair 41),结晶这一“文化改造和人工改造的结果”(Öhlschläger 112)俨然是对作家的诗学构想的折射。正如塞巴尔德所言,“文学作品就像结晶的树枝一样,是前世的硬化遗存。”(“An Interview” 32)盐水蒸发浓缩的过程成为“艺术创作过程的一个隐喻”(Ceuppens 37),对应着塞巴尔德书写灾难性历史的独到模式:他从盐这一现实物质中提取审美经验,并将其转化为丰富多样的审美形式。无论是见证家园毁灭的盐柱,还是封建统治者监视和奴役弱者的盐场,抑或是二战战犯用以洗除自身道德污点的盐泉,最终都凝结成作品中闪耀的结晶。至于塞巴尔德为何有意在插图中遮蔽结晶的存在,很可能是借此“要求读者建立过渡,使这些松散连接的片段连贯起来,同时也鼓励读者自行参与到创造性的结晶过程当中”(Gray 4)。换言之,读者只有模仿文中的盐水提纯方法,将与盐密切相关的文本源源不断地注入思考,去除杂质、提炼盐分,才能够得到姿态各异的盐晶体,使那些被遗忘的灾难性历史事件重新焕发生机,让枯朽的枝条悄然转变为布满盐结晶、绚丽多彩的盐树枝。

巴特基辛根的制盐用的架条装置(《移民》插图)

“盐”作为塞巴尔德作品中的基础元素,衍生出了盐柱、盐场、盐泉、盐结晶等一系列“盐”隐喻。它们从不同侧面反映出灾难性的历史,如无处不在的战争与城池的毁灭、权力的滥用和对弱者的压迫、历史记忆的重构、历史罪责的淡化和逃避等等。塞巴尔德不仅保持着盐柱般的回眸姿态,还在不同的灾难性历史片段上孜孜不倦地“涂抹盐分”,使其不腐不朽、获得永恒意义。盐场与温泉疗养胜地反映出贯彻平等理念的理想蓝图与阶级悬殊的社会现实之间的鸿沟,这种差异致使历史中独裁专权以及劳动剥削的灾难性事件不断重演。盐泉与纳粹反犹事件亲历者的历史记忆密不可分,他们试图通过浸泡、啜饮盐泉的方式,唤醒尘封已久的伤痛记忆或是极力掩盖犯下的滔天罪行。潺潺流淌的盐泉经由过滤装置凝结成绚丽多姿的盐之结晶,这种蒸发浓缩的过程不仅反映出塞巴尔德提炼和拼叠灾难性历史碎片的独特文本书写方式,还包含作家对读者自主挖掘和阐释文本内部蕴藏的盐结晶,使其熠熠生辉的期盼。

李雯,北京航空航天大学与德国斯图加特大学联合培养博士生,主要研究方向为近现代德语文学。