帝国的想象 ——卡夫卡《中国长城修建时》中的政治话语(上)

编者按

弗朗茨•卡夫卡历来被认为是一位孤独地从事内心写作的作家。本文尝试将这位布拉格作家重新置于晚期奥匈帝国的历史中,以《中国长城修建时》为中心,探索这部小说残篇的创作与第一次世界大战和奥匈帝国的现实政治之间的隐秘关联以及它与19世纪末至20世纪初诸多政治话语的互动,进而揭示卡夫卡独特的国家认同方式。

作者简介

梁展,男,1970年生,中国社会科学院研究生院文学博士,中国社会科学院外国文学研究所研究员,主要研究领域为中西思想史和文化史。

布拉格的“中国人”

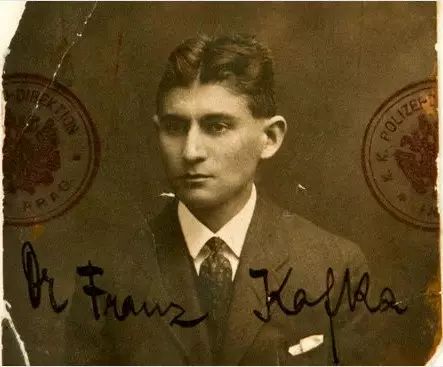

卡夫卡

自1914年7月第一次世界大战爆发以来,弗朗茨•卡夫卡的亲戚、熟人和朋友们纷纷入伍离开了布拉格。然而,作为波希米亚王国“劳动事故保险局”(AUVA)的官员,卡夫卡却无法实现成为一名奥地利-匈牙利帝国战士的愿望。尽管心脏不适的问题最终不是什么障碍,但上司却以卡夫卡拥有丰富行政经验且为工作所“不可或缺和替代”为由,申请帝国军事管理部门免除他的军役。1915年6月22日,当局正式下达命令,“无限期”地免除了卡夫卡的军役。[1]开战以来,卡夫卡一直相信,只有走出布拉格,奔赴战场,才能摆脱烦琐和劳累的日常办公室工作,医治好内心的孤独和长期困扰着他的神经衰弱症。翌年5月,当入伍的请求再次遭到拒绝后,卡夫卡给远在柏林的未婚妻菲莉丝•鲍威尔写信,表露出了十分沮丧的心情。虽然投笔从戎的梦想没有得到满足,但这位颇受赏识的职员却意外地获准了一个带薪长假。在这样的心境中,卡夫卡独自一人来到了位于波希米亚王国西部的著名的玛丽恩温泉(Marienbad)疗养地。一场“最猛烈”的暴风雨过后,卡夫卡向菲莉丝寄出了一张明信片:“假如我是一个中国人,而且即将启程返回家乡(我根本上就是个中国人,此刻正走在返乡的路上),我必然会迫使自己在不久的将来再次返回到这里。”[2]如此模糊的表达不禁让人产生一丝困惑:对于眼前这位孤寂的旅者,何处才是故乡?是布拉格吗?现实中的故乡让卡夫卡感到万般无奈,数天之前,卡夫卡迫不及待地从那里“逃离”,可是马上却又要回到那里。难道是梦想中的中国吗?暴雨过后的玛丽恩温泉,她的“寂静”和“空疏”不正是中国古典诗歌着力表现的经典意境吗?在这段时间里,卡夫卡怀着极大的兴致,一遍遍阅读和玩味着由汉斯•海尔曼编译的《中国抒情诗:12世纪至今》[3]这本小书。现实处境与诗歌的意境交织在一起,让卡夫卡对中国人产生了强烈的认同。在清代性灵派诗人袁枚的《寒夜》一诗中,这位布拉格作家找到了自己的影子:“寒夜读书忘却眠,锦衾香尽炉无烟。美人含怒夺灯去,问郎知是几更天。”[4]作于清乾隆十四年(1749)的这首诗生动地呈现了一位青壮年学者红袖添香、秉烛夜读的家庭生活场景,卡夫卡曾激动地把这首汉诗完整地抄录给刚刚结识的菲莉丝,表达他希望与后者结合的意愿(see Briefe:119)。诗中和睦温馨的场景一直贯穿在两人长达四年的通信当中[5]马克思•布罗德甚至认为,“与长篇累牍的讽刺表现出的诗人品格相比”,这首诗“更能揭示卡夫卡个人的性情”[6] 19世纪二三十年代曾经长期生活在维也纳的德语作家埃里亚斯•卡内蒂认为,“中国主题从18世纪开始就为欧洲文学所经常采用,然而,就性情而言,卡夫卡是唯一一位被西方人认可的汉风诗人”[7]假如《寒夜》中的学者是诗人袁枚的真实写照,那么卡夫卡则正好与诗的作者年岁相仿、才情相当。德译者海尔曼对袁枚的评价——“满腹经纶、聪颖早慧,才艺非凡”(Chinesische:153)——更给了卡夫卡深刻的印象。

美泉宫

在经历订婚、解约、再订婚和再分手之后,在对婚姻生活极度失望的卡夫卡的世界里,《寒夜》里的那一幕场景渐渐褪色。1917年初,一位陌生的中国学者突然闯入了卡夫卡的梦境,他“丝带系腰”,神情紧张,“身材瘦弱,鼻梁上架副眼镜,[下巴]留着一把稀疏的、黑灰色硬山羊胡子 ”[8] 。时间回转至1913年初,那时卡夫卡就曾对菲莉丝说:“中国学者总是在午夜两点钟的光景光临他的梦境。”(Briefe:249)在上面那个奇特的梦境里,卡夫卡变身为一个中国人,远道而来,想要拜访以欧洲人面目出现的另外一个自己:年迈的欧洲学者一把抓住了正想逃离的中国学者,于是“卡夫卡掌控了卡夫卡”。在卡夫卡的作品中,我们知道,将自己视为他者、陌生人从而取消主体与客体的界线、使两者的意识相互交融的现象并不鲜见。[9]不久之后,又有一个中国人出现在卡夫卡的笔下,那就是《中国长城修建时》(”Beim Bau der chinesischen Mauer“)的叙述者“我”——一位研究“比较民族史”(vergleichende Völkergeschichte)的中国学者,而之前那位不期然造访欧洲人的瘦弱不堪的中国学者,同样是一位身患心疾而依然手执古卷的史学家(see NSF I:323)。《中国长城修建时》是一部残稿,卡夫卡生前无意发表它。1930年,德国犹太宗教史学者汉斯-约希姆•肖普斯首先在卡夫卡的遗稿中发现了小说的底稿,并将其发表在柏林出版的一份犹太双月刊上[10] ,之后肖普斯又与布罗德合作,编辑出版了同名的卡夫卡遗作集[11],至此,《中国长城修建时》才真正为读者所知。1937年,布罗德在这部残稿后面又发现了一个段落,首句为“如今修建长城的消息满世界传开了”,这显然与已发现的部分有着密切关联,两者合在一起应当从属于一部篇幅更大的作品。[12]

卡夫卡

肖普斯推测《中国长城修建时》写于1918-1919年间。[13]至于它的确切创作年代,人们一时无从知晓,但至少可以知道,这篇小说应当作于卡夫卡搬离父母家、独居铁匠街(Alchimistengasse)小屋期间,也就是说,是在1916年11月之后落笔的。1980年代,在整理从德国乌普塔尔大学得到的卡夫卡私人藏书的过程中,人们发现了一册由德国汉学家卫礼贤编译的《中国民间故事集》(Chinesische Volksmrchen,1914),令人感到惊奇的是,这本书的扉页上竟然留有卡夫卡的亲笔题赠:

赠予奥黛拉

“扑腾跳上帆船的水手”

17年3月29日 [14]

奥黛拉即卡夫卡的小妹妹奥黛拉•卡夫卡,在所有家庭成员当中,她和哥哥卡夫卡的关系最为亲密。1917年3月至4月间,在哥哥的支持下,从农业学校毕业的奥黛尔准备到位于波希米亚王国西部的曲劳(Zürau)生活和劳动,身在前线的大姐夫卡尔•海尔曼之前曾在那里购买过一处田产,不过当时已经转在了卡夫卡家的名下。题赠《中国民间故事集》之事便发生在这段时间。[15] 然而,卡夫卡为何自比“扑腾跳上帆船的水手”?这让人百思不得其解。研究者们猜测,这句话很可能出自卡夫卡在当时已经完成的某部作品。果不其然,人们在以“如今修建长城的消息满世界传开了”这个句子开头的那段文字当中找到了它。卡夫卡有个习惯,即在一篇作品写成后不久,就会在周围的亲戚朋友中间公开朗读它,奥黛拉显然明了哥哥的话里包含的寓意:在长城开建30年后某个夏日的午后,一名来自异乡的“陌生水手”率领一干群情激昂的人马,驾驶着帆船经过坐落在帝国偏僻一隅的小乡村,向一位正值壮年的村民传递了修建长城的消息,当这位村民不住地摇头表示不信之后,失望至极的水手非常无奈地跳上帆船匆匆离去。秉烛夜读的中国学者,孜孜以求的历史学家,还有那位来自异乡的水手,一次次走进了卡夫卡的梦境与现实中,这位布拉格作家令人眼花缭乱的身份变换给读者留下了非常模糊、陌生和神秘的印象。然而,“小说构建起来的文学和虚构的世界与作者的现实世界,这两个相互冲撞的世界”究竟是如何被联结在一起的?[16]对这个问题的回答首先取决于我们如何从整体上来把握《中国长城修建时》,取决于我们如何理解卡夫卡当时的个人生活处境以及他所处的世界历史时代,然后重建这样一个历史世界,并基于这个历史世界去把握卡夫卡的两个世界相互引领、相互交融的过程。在《中国长城修建时》产生的年代,作为奥匈帝国制下波希米亚王国里一个操着双语(德语和捷克语)的犹太人,卡夫卡依然未能脱离晚期奥匈帝国皇天子民的身份,他的想象的或虚构的世界只能由此开始。

帝国的神话

1916年冬至1917年春,无论对卡夫卡个人及其家庭,还是对奥匈帝国、欧洲乃至整个世界而言,都是一个非常关键的时期。在此期间,卡夫卡与菲莉丝的爱情一度复燃。1917年2月,在布拉格亲人们的见证下,他们再次订婚,并商定等战争结束之后,卡夫卡就移居柏林以自由作家为业,菲莉丝则继续其商业生涯。为了婚后的生活能够宽裕一些,卡夫卡还向“劳动事故保险局”提出了升职申请。鉴于战时严峻的经济形势,申请未能获准,但卡夫卡却因此有了少量加薪。次月,在战争影响下,卡夫卡家族经营的石棉厂于停产30个月之后最终倒闭。[17]如何将变卖工厂的所得重新投入到能够获利的地方?这让父亲赫尔曼•卡夫卡很伤脑筋。最后还是儿子卡夫卡想出了一个两全其美的主意,用这笔资金盘下了女婿海尔曼在家乡的那处田产。一方面,精明的父亲看到了战时食品紧缺的现状给国内农业生产带来的良好前景,另一方面,这样也能够在不伤和气的情况下缓解奥黛拉与父亲的矛盾:时年24岁的奥黛拉一直想脱离父亲的工厂,寻求独立的生活;受布拉格犹太复国思想的影响,她想离开布拉格这座城市,到乡间从事农业劳动(see Kafka:176)。1916年11月底,卡夫卡迁入由奥黛拉租赁的、位于铁匠街的一间简陋小屋;1917年3月,他又迁入勋伯恩宫(Schönborn-Palais)一处拥有两个房间的漂亮住处,准备以此作为他和菲莉丝的婚房。[18]在此期间,卡夫卡迎来了一个创作上的高峰。

卡夫卡在捷克的出生地

1914年7月28日,在德国允诺给予军事和后勤支持的情况下,奥匈帝国向塞尔维亚发动了复仇战争。出乎意料的是,交战诸国计划当中的局部战争却迅速扩大为一场“世界大战”。[19]因此,英国战争史家约翰•基根认为大战实际上是一场“悲剧性和不必要的冲突”[20]。战火初燃,奥匈帝国的军队就在东线的加里西亚(Galizien)和南线巴尔干地区接连溃败。1915年5月,事先与德奥结盟的意大利出于本国利益,转而投入了协约国的怀抱。随后,罗马尼亚在1916年8月也加入了英法俄阵营,东西两线吃紧的奥匈帝国不得不开辟第三战场。在后勤供应方面,奥匈帝国军队主要依赖德国的支援,德奥军事同盟的主动权也牢牢掌握在德军司令部手里。1916到1917年间,德国农业歉收和协约国发起的海上禁运,造成了多瑙河帝国境内普遍的物资和燃料紧缺,饥饿和贫穷现象处处可见,布拉格、维也纳等地民众中出现了厌战情绪,罢工和抗议的声浪此起彼伏。在波希米亚王国内部,德意志族群与捷克族群历时已久的为争夺政治主导权而展开的斗争此时愈演愈烈。捷克民族主义作为一支新兴的政治力量,也趁着战争这个有利时机得到了进一步增强。同时,战争的失利、经济的恶化和民众生活水平的迅速下降,使犹太人这个群体成了各个族群眼中的“替罪羊”,不断受到叛国和投机的指控,其中一些被指控“不忠于祖国”的人遭到了军管当局不加审判的关押。[21]然而,上述政治事件却很少在卡夫卡的日记、书信和作品中留下明显印迹。长期以来,卡夫卡研究界和读者形成了这样一个“共识”:“外部世界,无论是历史事件也好,还是社会和政治状况也好,都与卡夫卡无关,他所感兴趣的只有‘其痛苦的内心生活表现’。”[22]但是,近年来越来越多的研究表明,卡夫卡对同时代即19世纪末至20世纪初的社会、法律、国家治理非常熟悉,他的作品是对同时代混乱状况拉开距离的讽刺以及对两次世界大战之间欧洲法西斯体制兴起的预言和前瞻。[23]

奥匈帝国皇帝弗朗茨•约瑟夫的离世,使绵延数百年的哈布斯堡王朝进入了最让人痛心的日子。1916年11月22日,卡夫卡每天早餐前阅读的《布拉格日报》转载了《维也纳报》号外刊登的消息:“我们的国王去世了。”[24]细心的读者会发现,面对同一个重大历史事件,波希米亚地方报和帝国官报的侧重点有所不同。在发布官方消息之外,《维也纳报》还刊文缅怀了约瑟夫一世谦和、勤勉、睿智的人格;而掌握在自由民主派手中的《布拉格日报》则特别颂扬了这位执政长达68年的哈布斯堡皇帝在维护帝国境内各族群的团结、维护“大奥地利”帝国方面做出的不朽功绩。在半个世纪的漫长岁月里,约瑟夫非常成功地把自己塑造成了象征这个多民族国家统一的唯一人格。当他离去之时,梦魇般的战争尚未结束,第五期战争债券刚刚发行;就在四周之前,帝国国务总理卡尔•施杜尔克在维也纳遭到反战的社会民主主义者射杀。“上天没有来得及让他看到和平的降临,但他却有幸看到了帝国神奇力量的迸发,有幸见证了一个古老的、令人崇敬的王国从可怕的烈火中重生。”[25]《维也纳报》以如此动情的笔调表达了人们对皇帝离去的哀思。 对奥匈帝国各个族群而言,这位深受爱戴的皇帝永远活着,人们甚至无法想象没有他的帝国究竟会怎样(see Kafka:166)。尽管如此,哈布斯堡-洛林家族另一位皇帝、约瑟夫的侄子卡尔一世在第二天就登基了。年纪轻轻、缺乏必要的政治经验的卡尔皇帝,试图采取一系列措施来挽救濒临崩溃的帝国,如重开关闭已久的帝国议会、释放战争中被逮捕或羁押的政治犯、削弱贵族在军队中的指挥权等等,但这些措施非但没有成功,反倒因为他在1917年春天试图单独与法国私下缔结和平条约的行为败露而威信扫地。[26]风雨飘摇中的多瑙河帝国如何才能渡过自1866年以来遭遇的最大统治危机?如何重建一个在精神上统一的“大奥地利”?这不仅是刚刚继任大统的皇帝及宫廷政治家们亟待解决的问题,也深深触动了帝国子民的心灵,无论他是德意志人、匈牙利人、捷克人,还是犹太人,因为帝国的前途决定着他们每一个人的命运,卡夫卡自然也不能例外。

卡夫卡的父母

正值此时,维也纳作家弗里茨•兰普尔致信邀请卡夫卡加入由一些艺术家、作家和音乐家共同发起的奥地利爱国主义组织“艺术厅”(Kunsthalle)。据布罗德回忆,类似的爱国组织在战争年代的奥地利非常多。[27] 1917年3月8日,卡夫卡回信道:

我显然搞不清楚,一个在精神上无论以什么方式完成统一的大奥地利(Grosse Österreich) 是何面目,当然,我想自己也不能完全融入这个精神意义上的国家,在这样的决断面前,我因感到害怕而退缩了。然而,这不会给您的组织带来任何损失。恰恰相反,我根本就没有能力融入其中,我个人的见识浅陋,也不具备任何决定性的影响力,我的参与不久就会给您带来麻烦。[28]

信虽然被寄出了,但草稿却留在了卡夫卡的八个八开笔记本中的第三本里,这寥寥数行文字的位置恰好就位于《中国长城修建时》之前(see NSF I:336-337)。由此可见,这封信的草拟与小说的创作在时间上应当相距不远,它们的内容均与帝国重建的话题有关:一个在西方,另一个在东方;一个是眼下被战争折磨得疲惫不堪的奥匈帝国,另一个是古老而遥远的中华帝国。在同一册笔记本当中,与《中国长城修建时》相隔数行,出现了另一则有关中国题材的札记,即《古史一页》,卡夫卡原来拟就的题目是《中国古史一页》(”Ein altes Blatt aus China“),它从帝国广场上一位鞋匠的视角出发,描述了游牧民族入侵帝国的场景(see NSF I:358)。在一道横线将以上文字隔开之后,作者走出来向读者交代:“这是由一位从事具体行动的朋友向我们提供的,它们是对中国古史手稿数页内容所作的[纯粹欧化的]翻译。这是一个残篇。发现其续篇的希望并不存在。”(NSF I:361)卡夫卡简短的说明把前述两个故事残篇的时间和空间转换到了当下的欧洲(奥匈帝国),两者之间由此建立了一种明确的隐喻关系:《中国长城修建时》、《古史一页》以及作为前者的一节在作家生前就已发表的《一道口谕》(”Ein Kaiserliche Botschaft“)[29],这些围绕古代中国题材展开的小说和笔记,应当是卡夫卡以虚构的方式对奥匈帝国面临的一个重大现实问题的回答,这个现实问题就是卡夫卡在给兰普尔的回信中所提出的一个精神上统一的“大奥地利”国家如何可能的问题。法国学者克劳迪娜•拉布万甚至认为,小说中围绕修建长城的事件而牵出的有关中华帝国的描述,其复杂性、其令人困惑的防御体系和行政体系完全对等于濒临崩溃边缘的多瑙河帝国。[30]曼弗莱德•恩格尔则认为卡夫卡笔下的中国并非是好友罗伯特•穆齐尔所描绘的卡卡尼恩(Kakanien)的肖像,而是他的一个未能实现的理念。[31]

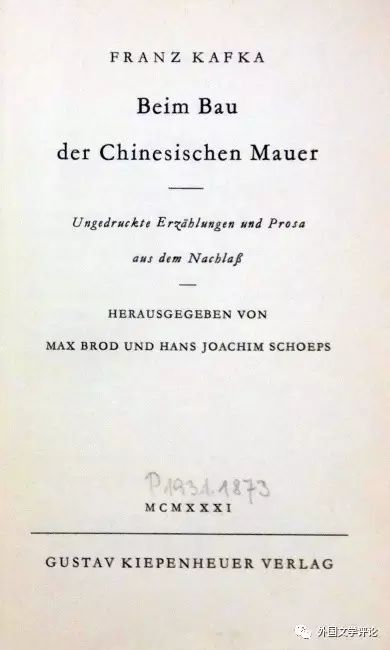

《中国长城修建时》德文版封面

《中国长城修建时》于20世纪30年代问世后不久,瓦尔特•本雅明就被作品中的隐喻和(犹太)宗教哲学因素所吸引,把它看做“纯粹的散文”,认为卡夫卡在此思考的是“人类共同体中的生活组织和劳动”问题。[32]卡夫卡步入文坛不久,布罗德就认为其主要书写对象是“懊悔、自责和黑暗的罪责意识”,它们从反面见证了一个孤独的个人对犹太宗教共同体的向往之情。[33]布罗德试图把卡夫卡纳入布拉格犹太复国主义者(Prager Zionist)行列的做法,通过他撰写的作家传记[34]及其以“托命人”身份对卡夫卡作品和遗稿的编辑工作[35]长期以来形成了一种支配性的阐释原则。第二次世界大战之后,尽管卡夫卡的遗稿不断得到整理和发表,但《中国长城修建时》的阐释工作依然无法摆脱上述原则。例如威廉•埃默里希于上个世纪五十年代出版的影响颇大的专著仍旧坚持思辨性的宗教哲学立场,从普适性与个体生存境遇之间的关系出发,将《中国长城修建时》所描述的皇帝口谕无法传递到帝国偏僻角落里的某位子民的现象,解读为个人与上帝无法直接沟通这样一个为清教徒所批判的天主教的固陋。[36]另一方面,人们习惯于脱开小说采用的古代中国叙述框架,直接把它置于20世纪初期处于离散状态的欧洲犹太人向其周边非犹太人社会的归化、犹太民族意识的建构以及犹太共同体和国家的重建语境当中。里奇•罗伯特逊1980年代面世的著作认为《中国长城修建时》不只是对人类社会状况所做的一般性反思,更多的还是对犹太社会重建原则的考虑,后者正是当时马丁•布伯领导的东欧犹太文化和宗教复国主义热衷议论的话题。[37]从严格的文献学考察出发,卡夫卡全集校勘版(KA)主要编者之一的约斯特•施勒迈特提醒我们,中国长城不应只是对活跃在卡夫卡身边的犹太复国主义思想以及对那个时代彼此关联的各种历史性革新和追求的反映,更是对作者本人(作品中的学者和水手)的历史处境和个人处境的诠释。[38] 20世纪七八十年代,在“文化研究”潮流影响下出现了一些论著,它们将长城形象置于西方的“东方主义”话语生产当中,揭示了这一形象背后隐藏的知识/权力关系。[39]

卡夫卡的朋友布罗德

笔者在此仅仅列出了西方学界对《中国长城修建时》所做的几种代表性阐释。可以看出,以上研究或是从普适性的角度分析作品的宗教、哲学和社会内涵,或是将作品设定在单一的犹太宗教和民族运动这一认知框架之内,忽视了构成卡夫卡身份认同的一个重要环节,即作家在面对一个想象中的、精神上统一的“大奥地利”国家时所表现出的情感上的暧昧和行动上的踌躇。从归属关系和集体认同方式来看,国家认同与民族认同不能被简单地等同起来。应当说,在单一的近代民族国家里,两种认同或许是一致的,但在一个由德意志、捷克、匈牙利、波兰、乌克兰等多民族共同构成的国家——奥匈帝国——内部,民族认同与国家认同的格局却绝非如此清晰。民族认同建立在一个最初基于“生存需要而且自发形成的共同体”[40]的文化记忆之上,它在较小的地域范围里容易形成。然而,国家认同是一种政治认同,它基于统治者与被统治者、君主与臣民、主权者与公民的彼此认同,当然这种认同需要统一的文化作为前提。[41]对奥匈帝国这个多民族国家来说,其民众的认同方式是二元的:既要认同于本族群的语言、宗教和文化,又要在政治上忠诚于帝国主权者——皇帝,那么,如何在两者之间保持一种平衡,尤其是在战争导致的混杂局面当中?也许问题过于复杂,在接到兰普尔的邀请信之时,卡夫卡仍然没有想清楚。或许,即使他已经想清楚了这个问题,也很难三言两语说清楚:短短数百字的书信,他反复修改了许多遍。

卡夫卡最终也没有能够完成《中国长城修建时》,像小棕色笔记本里留下的其他札记、信稿、散记、对话等等一样,这部用“铅笔草草写成”[42]的残稿看起来模糊、混乱,勾勾画画之处比比皆是。小说的内容大致如下:(1)长城在帝国最北方已经宣告建成。但叙述者此时却对它的分段修建方式感到十分困惑:来自东南和西南的两支建设大军分别被划为一个个20人的小组,两组人马相向施工,各自用五年时间完成划定的500米任务,待两段城墙合拢之后,这些人又被派往很远的地方继续修建。这种“分段修建”方式的后果是,长城并未连为一体,一段段墙之间留下了缺口,有些缺口甚至在整个工程完工之后也未能补上,而且恐怕再也无缘补上;(2)当时一位学者指明长城的修建可以为巴别塔的重建打下坚实的基础;(3)叙述者不断地猜测和分析“最高领导”之所以采取分段修建的意图,却发现没有人知道“最高领导”的身份和居所;(4)修建长城的目的据说是为了防御北方蛮族,可是作为千里之外的南方人,叙述者根本就没有见到过蛮族的凶恶面目;(5)垂死的皇帝试图通过自己的信使向帝国偏僻角落的一位臣民传达一道口谕,但这位孔武有力的信使却无论如何也走不出拥挤不堪的京城,而那位臣民也只能在夕阳西下的窗边枯坐空等;(6)长城始建30年之后的某一天,一个陌生的水手突然驾船来到小村庄,告诉他父亲长城开建的消息,当后者摇头一再表示不信时,水手跳上帆船匆匆离去(see NSF I:337-357)。

[1]See Peter-André Alt,Franz Kafka,Der ewige SohnEine Biographie,München:C .H..Beck,2005,S.432;see also K.u.K. Militärkommando in Prag, ”Kafkas Freistellung vom Militärdienst“,in Franz Kafka,Amtliche Schriften,Hrsg.v.Klaus Hermsdorf,Berlin:Akademie-Verlag,1984,S.402-403.

[2]Franz Kafka,Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit,Hrsg.v.Erich Heller und Jürgen Born,Frankfurt am Main:Fischer Taschenverlag,1976,S,655-658. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[3]See Hans Heilmann,Chinesische Lyrik vom 12.Jahrhundert v .Chr. bis zur Gegenwart , München:R . Piper & Co,1905 . 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。 1912年11月24日,卡夫卡在书信中首次提及这本诗集,自此之后,它一直是作家的案头书,直到1920年末被转赠他人。在卡夫卡私人藏书中,还有另外一部中国古典诗集,即汉斯•贝特格(Hans Bethge)的《中国之笛》(Die chinesische Flöte.Nachdichtungen chinesischer Lyrik.Nachdichtungen Chinesische Lyrik,9 Aufl.Leipzig:Insel-Verlag,1918) (see Jürgen Born,Kafkas Bibliothek,Ein beschreibendes Verzeichnis,Frankfurt am Main:S..Fischer Verlag,1990,S.60)。卡夫卡还提到过克拉朋编译的李白诗集(Klabund [Alfred Henschke],Li-tai-pe:Nachdichtungen,Leipzig:Insel-Verlag,1916)。与这两本诗集相比,卡夫卡更喜欢海尔曼的译笔。(see Franz Kafka,Briefe 1902-1924,Hrsg.v.Max Brod,Frankfurt am Main:S..Fischer Verlag,1958,S.282)。海尔曼不识中文,他的译本并非直接译自中文,而是从两位法国汉学家在此前完成的法译本转译而来,这两个法译本分别是Judith Gautier,Le Livre de Jade,poésies traduites du chinois(Paris:Felin Juven,1902)和Le Marquis d’Hervey-Saint-Denis,Poésies de l’époque des Thang(VIIe,VIIIe et IXe siècles de notre ère,traduites du chinois,avec une étude sur l’art poétique en Chine,Paris:Amyot,1862)。贝特格的德译本则是依据以上三个译本修改而成的。

[4]袁枚《小仓山房诗文集•一》,上海古籍出版社,1988年,第123页。

[5]对卡夫卡书信中涉及《寒夜》一诗的分析,详见Elias Canetti,Der andere ProzessKafkas Briefe an Felice,München:Hanser Verlag,1977,S.105;see also Weiyan Meng, “China and Chinese in Kafka’s Works”,in Adrian Hsia,ed. ,Kafka and China,Berlin:Peter Lang,1996,p.89;see also Rolf J.Goebel,Constructing China:Kafkas’ Orientalist China,Drawer:Camden House,1997,pp.52-64。

[6] Max Brod,Verzweiflung und Erlösung im Werk Franz Kafkas,Frankfurt am Main:S.Fischer Verlag,1959,S.68.

[7]Elias Canetti,Der andere Prozess .Kafkas Briefe an Felice,S.101.为了佐证上述看法,卡内蒂还着重提到,以翻译中国古代经典著称的英国汉学家阿瑟•韦利(Arthur Waley,1889-1966)也持同样的观点。从《拒绝》和《中国长城修建时》中,这位汉学家看到了卡夫卡身上体现出来的“自然的道教”和“礼教”色彩。

[8]Franz Kafka,Nachgelassene Schriften und Fragmente I,Hrsg.v.Malcolm Pasley,Frankfurt am Main:Fischer Taschenbuch Verlag,1993,S.323.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著简称“NSF I”和引文出处页码,不再另注。

[9]在1917年9月之后创作的一系列“动物故事”当中,这种现象尤其明显,例如《一条狗的研究》和《给科学院的报告》等see Wilhelm Emrich,Franz Kafka,3 durchgesehene Aufl,Frankfurt am Main:Athen äum,1964,S.186);在1920年创作的另一个中国题材的片断( see Franz Kafka,Nachgelassene Schriften und FragmenteⅡ,Hrsg.v.Jost Schillemeit,Frankfurt am Main:Fischer Taschenbuch Verlag,1993,S.269.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著简称“NSF II”和引文出处页码,不再另注)中,老虎与驯兽员二者的主客位置交换呈现了卡夫卡的“自我反思转折” (see Michel Arouimi,《Le logiciel chinois de Kafka》,in Cahiers Internationaux de Sociologie,Novelle Série,vol.87 [1989],p.358)。

[10]See Julius Goldstein,Hrsg,”Aus dem Nachlass des KafkasEin FragmenteBeim Bau der chinesischen Mauer“,in Der Morgen,3(1930),SS.219-231.

[11]See Franz Kafka,Beim Bau der chinesischen MauerUngedruckte Erzählungen und Prosa aus Nachlass,Hrsg.v.Max Brod u.Hans-Joachim Schoeps Berlin:Gustav Kiepenheuer Verlag,1931.

[12]See Jost Schillemeit, ”Der unbekannte Bote,Zu einem neuentdeckten Widmungstext Kafka“,in Rosemarie Schillemeit,Hrsg,KafkaStudien,Göttingen:Wallstein Verlag,2004,S.246.卡夫卡的法译者克劳德•大卫认为,从人物安排和作品的基调判断,这段文字应该和随后出现的《古史一页》是一个整体,然而他未及看到卡夫卡的题辞,否则便无法解释作为水手的卡夫卡和作为“野蛮人”的卡夫卡之间的一致性(see Franz Kafka,Euvres complètes,vol 1,trad .par Claude David et al,Paris:Gallimard,1957,pp.1083-1084)。

[13]See Hans-Joachim Schoeps, ”Nachwort“,in Der Morgen,Hrsg.v.Julius Goldstein,3(1930),S.230.

[14]See Jürgen Born,Kafkas Bibliothek.Ein beschreibendes Verzeichnis,S.86-87..

[15]See Franz Kafka,Briefe an Ottla und die Familie,Hrsg.v.Hartmut Binder u.Klaus Wagenbach,Frankfurt am Main:Fischer Taschenbuch Verlag,1981,S.32;see also Reiner Stach,Kafka Die Jahre der Erkenntnis,Frankfurt am Main:S.Fischer,S.176,后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[16]See Jost Schillemeit, ”Der unbekannte Bote.Zu einem neuentdeckten Widmungstext Kafka“,S.247.

[17]See Peter-André Alt,Franz KafkaDer ewige SohnEine Biographie,S.447.

[18]See Hartmut Binder,Hrsg.,Kafka-Handbuch.Bd.1 Der Mensch und seine Zeit,Stuttgart:Alfred Kröner Verlag,1979,S.487.

[19] See ”Für die Lokalisierung.gegen den Weltkrieg“,in Prager Tagblatt,27 Juli,1917,S.1.

[20] John Keegen,The First World,1914-1918,New York:Vintage,2000,p.1.

[21] See Mark Cornwall, ”The Wartime Bohemia of Franz Kafka:The Social and National Crisis“,in Manfred Engel et al.,Hrsg. ,Kafka,Prag und der Erste Weltkrieg,Würzburg:Königshause & Neumann,2012,S.37-48.

[22] See Manfred Engel, ”Vorwort/Preface“,in Manfred Engel et al.,Hrsg.,Kafka,Prag und Erste Weltkrieg,S.1.“我是孤独的——就像卡夫卡一样”,由古斯塔夫•雅诺赫在其著作中记录的这句卡夫卡本人的话,加深了人们的这一印象(see Gustav Janouch,Gespräche mit Kafka,Frankfurt am Main:Fischer Taschenbuch Verlag,1961,S.86),但雅诺赫著作的真实性受到卡夫卡研究界的普遍怀疑(see Edward Golfstücker, ”Kafkas Eckermann? Zu Gustav Janouchs 》Gespr äche mit Kafka《 “,in Claude David,Hrsg.,Franz KafkaThemen und Probleme,Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht,1978,S.238)。

[23] See Manfred Engel, ”Vorwort/Preface“,S.1.

[24] "Unser Kaiser tot“,in Prager Tagblatt,22,Nov.,1916,S.1; ”Amtliche Teil“,in Wiener Zeitung,22,Nov.,1916,S.1-2.

[25]”Amtliche Teil“,S.2.

[26]See Manfried Rauchensteiner,Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914-1918,Wien:Böhlau,2013,S.665.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[27]See Claudine Raboin, ”》Ein Landarzt《 und die Erzählungen aus den 〉Blauen Oktavheften〈1916-1920“,in Heinz Ludwig Arnold,Hrsg.,Franz Kafka,Text+Kritik,Sonderband,IV/06,München:Richard Boorberg Verlag,2006,S.167.

[28]Franz Kafka,Briefe April 1914- 1917,Hrsg.v.Hans -Gerd Koch,Frankfurt am Main:Fischer Verlag,2001,S.291.

[29]该作品最初发表于马丁•布伯(Martin Buber,1878-1965)编辑的犹太复国主义杂志《自卫》(Selbstwehr,24,Sept,1919)上,这是卡夫卡生前唯一面世的一篇以中国为题材的作品。

[30]See Claudine Raboin, ”》Ein Landarzt《 und die Erzählungen aus den 〉Blauen Oktavheften〈 1916-1920“,S.167.

[31]-See Manfred Engel, ”Entwürfe Symbolische Weltordnung,China und China Revisited.Zum China-Komplex in Kafkas Werk 1917-1920“,in Manfred Engel et al.,Hrsg.,Kafka,Prag und Erste Weltkrieg,S.167.“卡卡尼恩”是穆齐尔在《没有个性的人》中对奥匈帝国的讽刺性称谓:一块罕有的地域,她没有名称,却拥有一个集皇帝和国王于一身的元首(see Robert Musil,Der Mann ohne Eigenschaften,1 Aufl,Hamburg:Rowohlt Verlag,1978,S.31)。

[32]See Walter Benjamin,Benjamin über Kafka,Texte,Briefzeugnisse und Aufzeichnungen,Hrsg.v.Hermann Schweppenhäuser,Frankfurt am Main:Suhrkamp,1981,S.9.应当指出,这个观点并非本雅明独创,它来自在《中国长城修建时》首次发表时肖普斯撰写的“后记”(详见本文第一部分注13),本雅明一定看过这些文字。

[33]See Max Brod, ”Unsere Literaten und die Gemeinschaft“,in Der Jude,Oct.,1916,S.463.

[34]See Max Brod,Kafka,Eine Biographie,Frankfurt am Main:S.Fischer,1954.

[35]关于布罗德的编辑工作以及近年来卡夫卡全集的编辑原则之争,详见Manfred Engel et al.,Hrsg.,Kafka-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung,S.517。

[36]See Wilhelm Emerich,Kafka,Frankfurt am Main:Athenäum Verlag,S.199-204.

[37]See Ritchie Robertson,Judentum,Gesellschaft,Literatur,Stuttgart:1988,S.228.

[38]See Jost Schillemeit, ”Der unbekannte Bote.Zu einem neuentdeckten Widmungstext Kafka“,S.256.

[39]See Rolf J Goebel,Constructing China:Kafka’s Orientalist China .

[40]Victor Turner,Das Ritual,Struktur und Antistruktur,übersetzung aus Englischen,Frankfurt am Main:Suhrkamp Verlag,1969,S.169.

[41]See Wolfgang Bergem,Identitätsformationen in Deutschland,Wiesbaden:VS Verlag,2005,S.58.

[42]Qtd in Franz Kafka,Œuvres complètes,vol.1,p.1073.

未完待续

内外一体

文史一家

扫码关注