重读《抄写员巴特尔比》: 一个“后9•11”的视角(上)

编者按

虽然梅尔维尔的《抄写员巴特尔比》讲述的是19世纪一个社会畸人对华尔街极端的消极反抗,但这种极端他者对抗资本主义制度和美国神话的寓言式写作却契合了当今全球反恐时代有关他者政治的伦理争鸣。透过“后9·11”的视角,我们不仅能解析这篇短篇小说背后的西方文化批判,也能实践美国文学经典与当代政治的互读,并在这种重读中辨析“9·11文学”所昭示的伦理行动。

作者简介

但汉松,男,1979年生,南京大学英语文学博士,南京大学外国语学院英语系副教授,主要研究领域为20世纪美国小说和当代“9·11文学”。

梅尔维尔

巴特尔比或许是梅尔维尔带给美国文学的一个奇特而又经典的异端形象。这个19世纪华尔街的法律文书抄写员,凭借那句执拗的“我宁愿不”(I would prefer not to),不仅成了文学评论界经久不衰的谜题,也成为当代美国公共生活中的一个反抗符号。“9·11”事件之后,“巴特尔比”这个名字如鬼魂般重返美国大众文化空间,并被左右阵营赋予了截然不同的符号意义:前者以亚当·科恩2003年8月29日发表于《纽约时报》的那篇社论为代表,当时美军在阿富汗和伊拉克的反恐战场越陷越深,伤亡不断,科恩提醒惧战、反战的美国民众,巴特尔比极端消极的人生方式“尽管纯粹,但却站不住脚”,他饿毙的悲剧下场说明“哪怕我们面对的选择都很糟糕,但我们仍有责任尽可能去选择最好的那个”。[1]换言之,在他看来,布什政府所推行的全球反恐战略固然有政治道义上的瑕疵,但和巴特尔比的逃避主义相比,却算不上是最坏的那个选项。

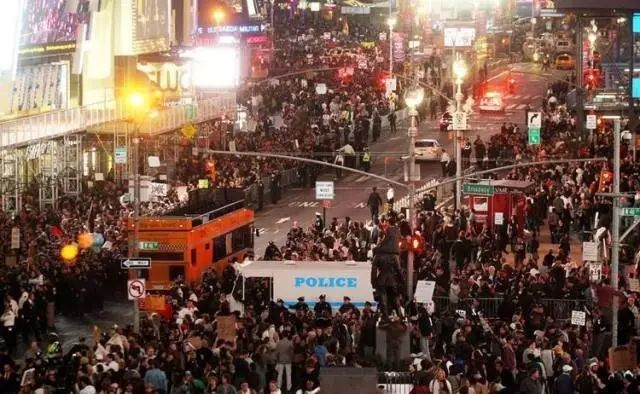

另一种截然相反的解读体现于2011年声势浩大的“占领华尔街”(Occupy Wall Street)运动。该运动的灵感之源,正是160年前梅尔维尔笔下的巴特尔比——“这个国家公民不服从的庇护圣徒”[2]。对那些占领祖科蒂公园数月之久的街头抗议者而言,巴特尔比与他们同属一个时代,这位“英雄”以看似荒诞、消极的姿态,只身对抗那些透过华尔街去操纵这个国家经济命脉的资本家们;而跟巴特尔比相比,他们的对抗不只是抗议某些银行家们的贪婪和腐败,也不仅是敦促政府对国家金融系统做出具体改良,他们更重要的目的,是试图激活美国在“后9·11”时代因为反恐战争和《爱国者法案》而日益萎靡的公共政治空间,并如齐泽克所言,敢于对整个资本主义体系本身说“不”[3]。这种巴特尔比式的公民抗争看似和平温良,却蕴藏了资本主义制度最为惧怕的颠覆性,以至于美国的情报机关甚至暗自动用反恐调查机制,将那些街头静坐者视为这个国家潜在的恐怖分子。[4]

占领华尔街

“恐怖分子”巴特尔比

巴特尔比是一个彻底的谜:他可以是英雄的、弥赛亚般的反体制殉道者,也可以是过于纯洁简单甚至有精神障碍的社会畸人。这个谜之所以难解,不仅是因为故事受限于律师的第一人称视角,而且因为随着故事的发展,这个叙述者对巴特尔比几近隔绝的内心世界仍旧一无所知。换句话说,梅尔维尔故意阻断读者从个体历史及心理现实的维度去认识巴特尔比。既然如此,我们不妨先跳出叙述者沉湎其中的认知框架,不再纠结于对他的身份或行为做出理性解释,而是从巴特尔比体现的消极反抗出发,将他视为当代恐怖分子的某种原型(prototype)。不过,必须明确的是,此处的“恐怖分子”(terrorist)一词并非“9·11”之后大众媒体约定俗成的用法,而是一个在历史空间中处于意义混沌地带的能指,剥除了对“恐怖分子”、“恐怖主义”这些概念的媒体偏见和观念预设。德里达在“9·11”之后不久的一次采访中就曾指出,“恐怖分子”并非不证自明的概念,它在语义学上具有不确定性——譬如那些在某些文化政治空间里被视为不可饶恕的暴徒,在世界上的其他地方或其他时代却被当作“自由战士和民族独立的英雄”。[5]

那么,这个瘦弱苍白、手无寸铁的华尔街文员究竟在何种意义上构成了当代恐怖分子的原型呢?首先,我们需要在历史层面考察巴特尔比对华尔街及其象征的美国造成了何种冲击。作为律师事务所的雇员,巴特尔比开始时是拒绝承担抄写之外的工作,包括校对、送信等看似分内的文员职责,后来则干脆拒绝一切抄写任务。遭到解雇后,他仍拒绝离开办公室。在西方左翼思想家哈特和奈格里看来,对劳动的拒绝虽然在劳工史上有着悠久的传统,但巴特尔比却做得更为极端而激进,因为他不只是简单违背雇佣者权威,而是在无理由的前提下拒绝一切工作任务。[6]联系19世纪中期美国的历史现实,不难发现巴特尔比的罢工之举既非毫无征兆的突发奇想,也不是怪僻罕见的个体行为。随着资本主义制度在19世纪美国北方的迅速崛起,华尔街在1850年代已初显金融中心的雏形,不断增长的商业市场急需越来越多的法律服务。在尚未进入机械复制时代的华尔街律师事务所里,雇佣抄写员来复写合同文本就成为了繁重的办公室劳动。在那个年代,法律抄写行业与现代意义上的律所白领工作迥然不同,它不仅位于律师行业劳动的最底端,而且也不像传统的行业学徒体系那样,存在阶级流动或职业进阶的空间。巴特尔比只是曼哈顿巨大劳动市场的廉价供给品,从事着卑贱繁重、极度乏味的体力劳动;这些被异化的抄写员“充其量就是人肉复印机——而且,为了提高效率,他们越是非人化越好”[7]。巴特尔比平日里以姜饼为食,寄住在办公室,这种状态恐怕也不单单隐喻了卡夫卡《绝食艺人》(“A Hunger Artist”,1922)中艺术家的精神危机[8],更体现了在极其贪婪的华尔街新兴资本主义的倾轧下,一个无依无靠的城市无产者的赤贫现实。

19世纪华尔街

巴特尔比的行为和言辞或许是独特的,但他以绝对的消极姿态来抗拒商业社会的主宰,却毫无疑问带有鲜明的时代性,因为“停止为律师工作是他摆脱资本主义生产模式下自身异化的第一步”[9]。值得注意的是,巴特尔比的这种抗争固然不是流血的革命暴力,却和当代“9·11”恐怖分子一样,具有高度的象征性和自毁性——两者都选择了纽约曼哈顿的资本主义金融地标,而且都如鲍德里亚在《恐怖主义的精神》中所说的,选择以自身的死亡为终极武器。[10]在被投入纽约监狱后,巴特尔比拒绝了律师的帮助,毅然选择停止进食直至饿死。他的自杀虽然不如人弹袭击那般暴烈,但仍然对旁观者(如目睹其死亡的叙述者和故事阅读者)具有骇人的精神杀伤力。当然,从马克思的历史唯物主义角度来看,巴特尔比这种“独狼式”的自杀袭击效果有限,因为它既未引发法律抄写行业的集体罢工,也并未暴露在大众媒体的视野之下,由此对华尔街及其背后的资本主义制度并无实质影响。因此,尽管哈特和奈格里认同这种工人日常生活层面以怠工(slacker)为特色的反抗模式,并认为它开启了一种“解放的政治”,但他们同时认为巴特尔比的逃离式抗争仅仅是一个开端,因为“这种拒绝本身是空洞的”,它孤独地悬停在自杀的深渊边缘,未能“创造一种超越拒绝的新的社会肌体”。[11]无独有偶,当“占领华尔街”运动的参与者们将巴特尔比奉为圭臬时,他们也受到了类似的批评,即“抗议者们沉浸于某种消极的反对中,却无法提供任何连贯或一致的替代方案”。[12]

《抄写员巴特尔比》

如果对当代西方马克思主义来说,巴特尔比作为历史空间的“革命者/恐怖分子”尚缺乏建构性的主体叙述,还不足以实现社会变革的冲击力,那么,德勒兹和阿甘本等人则从语言哲学的视角,深入观察到了巴特尔比的“语言-句法层面的暴力”对华尔街、美国乃至整个西方人文话语霸权的破坏。[13]那句“I would prefer not to”实际上是不可译的,它在英语内部的存在方式也极为紧张。德勒兹对此有过一个经典的分析,他发现,巴特尔比不断重复的这句话其实暗藏着语言学上的恐怖暴力,这种“暴力”体现在一种只属于巴特尔比的句法程式(formula)中,它是“破坏性的,毁灭性的,所到之处一切都荡然无存”[14]。进一步说,德勒兹认为这句表达的程式是“反语法的”(agrammatical),它对语言-话语规范的僭越存在于三个方面:第一,它是一种不合乎当时美式口语习惯的句式,prefer的这种用法殊为怪异(这种情况下更常用的是rather);第二,它的措辞也不符合当时办公室语言交流的语域(register),是刻意为之的个人风格;第三,从奥斯汀(John Austin)“言语行为”理论的角度来看,它发生在律师对下属指派工作的语用情境下,巴特尔比的这种回答既非直截了当的拒绝,也不是对命令式语言的服从,而是消解了雇主语言中携带的施为性,让言语行为无所适从,或用德勒兹的话说,这个句式“在语言内部创造了一种真空”[15],它既非述事性的(constative),也非施为性的(performative),无法被归类。所以,巴特尔比语言上的可怕之处在于,他“对言语行为的一切必要条件完全熟视无睹,从而不仅严重削弱了言语行为本身的逻辑,也悖逆了社会契约中的一切常规”[16]。阿甘本同样从“我宁愿不”的语言程式入手,但结论殊为不同。德勒兹认为梅尔维尔以巴特尔比的奇特语言建立了一种属于自己的“小文学”(minor literature),而阿甘本则认为该句式最深刻地体现了这个抄写员所蕴藏的“潜能”(potentiality),“在西方文化史上,只有这个句式如此决定性地悬停在肯定与否认、接受与拒斥、给予与拿走之间”[17]。巴特尔比停止抄写或拒绝离开,是因为他“引而不发”的能力无需靠意欲来实现,“我宁愿不”让可能性同时指向存在和不存在。概言之,在哈特和奈格里认为巴特尔比对制度的拒绝体现为“无能”的地方,德勒兹和阿甘本却发现了一种强大而可怕的力量,这种力量分别指向另类文学的语言建构和一种超越个体意志的上帝潜能。

与巴特尔比共处文本内的其他人物也许无法如现世哲学家这般洞悉“我宁愿不”的力量,但梅尔维尔依然展现了他们对巴特尔比的这种语言感到震惊、进而感到恐怖的过程。律师-叙述者第一次听到这句话,是他请巴特尔比帮助校对一份文件,对方的那句“我宁愿不”让他大感诧异,于是他重复了一遍命令,得到的却仍旧是同样的回答。律师本可以当场将巴特尔比开除,但是他从这个抄写员的脸上看不到“哪怕一丁点儿不安、愤怒、不耐烦或粗鲁”[18]。这种与正常人截然不同的言语方式让律师悬置了愤怒,并不断尝试与其沟通和解,失效后才渐渐由愤怒转成了惧怕。律师意识到,巴特尔比有一种“如死尸般的绅士式的漠然”(cadaverously gentlemanly nonchalance),这对叙述者“产生了一种奇怪的影响”,以至于“不仅使他消除了怒气,还陷入了颓丧”(“Bartleby”:16)。他也“开始不由自主地在任何不恰当的时候使用‘prefer’这个词”,并且“战栗地想到,我和这个抄写员的接触已经严重影响了我的思维方式。它还会带来更多、更深的异变吗?”(“Bartleby”:20)。巴特尔比的句式还如同传染病一样影响了办公室其他雇员,绰号为“钳子”和“火鸡”的同事也不自觉地学着用“宁愿”来回应老板(see “Bartleby”:21)。律师最终无计可施,只好决定搬离原来的办公室,留下巴特尔比一人在那里盘桓不去。这些文本细节说明,巴特尔比对华尔街的抵抗虽然是个体的、消极的、非暴力的,但其影响绝非普通的怠工、旷工所可比拟。哈特和奈格里的解读仅仅关注了巴特尔比对工作和权力的拒绝,没有看到故事中真正产生震慑性力量的并非劳动者的说“不”,而是抄写员将这种拒绝诉诸语言时所选择的罕见方式。正是这种古怪的表达方式和死亡般的沉默,构成了巴特尔比这个“恐怖分子”投向华尔街的“炸弹”,从而将恐怖与不安植入大众的语言和思维层面。巴特尔比势单力薄地说“不”,自然无法真正威胁资本家们的生产力;他的恐怖力量是以更为隐性的方式,指向了华尔街及背后那个美国所信仰的话语体系和认知范式。

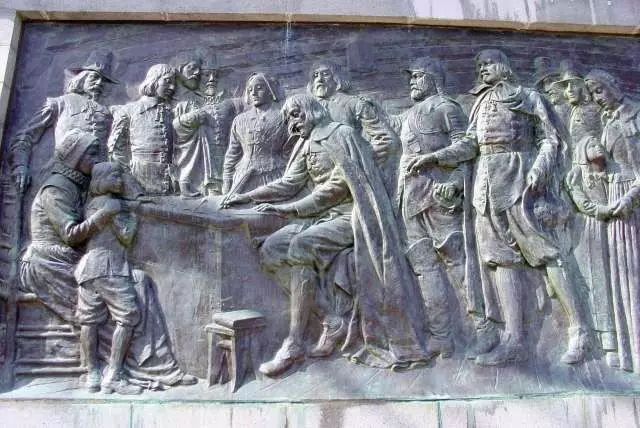

《五月花号公约》签订

这种从语言到精神层面的破袭之所以能够实现,表面上看是这位华尔街异类在语言程式上的怪诞或出格,但究其根本却是因为巴特尔比“不依假设行事,而从偏好出发”(“Bartleby”:23)。这里,假设(assumption)与偏好(preference)区别了律师所代表的普通人和巴特尔比的思维方式。前者是一个资本主义制度下的理性人行为的先设,它假定了某些常识性的原则和逻辑,譬如“被雇佣者应该按契约提供劳动服务”、“拒绝工作时应该提供合理的解释”、“被解雇的员工在获得合理补偿后应该离开雇主拥有合法产权的空间”等等。在以如此“假设”为理念的资本主义制度下,不工作或消极生产都曾被视为一种犯罪行为(如“流浪罪”和“游手好闲罪”)。这些被律师视为不证自明的“假设”,源自19世纪美国的理性公民所笃信的“新教主义契约精神”、“放任主义”(laissez-faire)、“仁爱”(charity)、“谨慎”(prudence)等等一系列的元话语,它们是《五月花号公约》(The Mayflower Compact)和欧陆启蒙运动共同滋养下的美利坚共同体的思想基石。然而问题是,巴特尔比并不接受这些假设,他在这些元话语之外追求和实践个体的消极自由,其“偏好”的出发点不是任何常识或传统,而是属于个体独有的意志,并且这种意志不接受任何外在条件和规则的束缚。换言之,巴特尔比是理性人的反面,他站在整个西方启蒙传统的门外,属于德里达所谓的无法被同化、被理解的“彻底他者”(completely other)[19]

双子塔的倒塌

另一种“双子塔”的倒塌

梅尔维尔这个故事绝不仅仅涉及巴特尔比。正如副标题点明的那样,它同时还是一个关于“华尔街”的故事。文本表层的线索是这个抄写员对华尔街所代表的政治经济制度和意识形态的反抗,深层的情节则是“律师-叙事者”对待巴特尔比的转变。对于孤僻、安静的巴特尔比,律师起初感到“纯粹的哀伤和真诚的怜悯”;但随着巴特尔比这种孤独与隔绝不断超出了他的想象,“那种哀伤融合成了恐惧,而那种怜悯则变成了厌恶”(“Bartleby”:18-19)。如果说作为“恐怖分子”的巴特尔比所体现的彻底他者性是拒绝阐释的,那么律师所经受的思想性“袭击”却有着清晰可辨的轨迹。所以,本节将论述的重点从巴特尔比转移到律师身上,从“被袭者”视角分析律师所产生的“恐惧”(fear)和“厌恶”(repulsion)以及背后的效应。在与巴特尔比遭遇的过程中,他心中被撞击的“高塔”与世贸中心一样,有着高度象征性的双生结构。莉安·诺曼很早就认为,律师所代表的人群被两种东西所庇护,它们分别是“放任主义的民主制度与基督教的价值准则”[20]。如果结合布鲁克斯和丹尼尔·贝尔的著名说法[21]将前者进一步视为指向实用(utility)的美国资本主义制度及新教伦理,那么,它代表了更为世俗性的“南塔”;对于后者,则可理解为指向天命(providence)的清教主义,它代表了更为超验性的“北塔”。面对巴特尔比对华尔街的入侵与反抗,律师正是辗转于这两套思想话语中,以寻求解释和应对之策,但最终他却发现这座“双子大厦”已陷入岌岌可危之中。

曾经的世贸中心

实用主义(pragmatism)是贯穿于整个美国文化传统的“深层文化模式”,其代表人物是本杰明·富兰克林,他通过《自传》书写了一个新教徒的实用主义典范。对富兰克林而言,行为判断的首要标准就是是否“有用”(usefulness)。律师对于“有用”和“有利”的极端追求,从故事一开始就通过自述昭告于读者了。叙述者承认,他从少年时代开始就坚守这样的信念,即“最容易的生活就是最好的”(“Bartleby”:4)。于是,在这个原本麻烦纷争不断的律师行业,他从不接手需要出庭面对陪审团的案子,而只是安于“为富人处理债券、抵押和产权证明”(“Bartleby”:4)。而对于“钳子“和“火鸡”这两个职员的使用,更深刻地体现了律师的实用主义精神。人到中年的“火鸡”虽然在上午工作勤勉,但喜欢在午饭时喝酒,所以午后一身酒气,效率大打折扣;而二十多岁的“钳子”野心勃勃,消化不良和暴躁脾气使得他上午表现很差,但过了中午就会大有收敛。律师在分配工作时就利用两人的这些特点,让他们实现互补,从而顺应环境,达成“良好的自然安排”(“Bartleby”:8)。在招聘巴特尔比时,律师同样依据了实用性这条原则,因为他发现巴特尔比性格极其沉静,这种“不好动”的特点能大大提高抄写效率,而且也能遏制“钳子”和“火鸡”的不稳定因素。事实上,最初的几个星期,巴特尔比从早到晚如饥似渴、任劳任怨地抄写,他这种“沉默、苍白、机械的抄写”(“Bartleby”:10)使他成了律师事务所里最具实用性的肉体机器。所以,当巴特尔比开始以“我宁愿不”来拒绝参与校对时,律师一直保持隐忍,很重要的考虑就是他这台“抄写机”曾展现过的惊人实用价值。律师自我安慰说,“他对我有用。我能和他相处”(“Bartleby”:13)。他甚至认为自己的特长就在于能协调“钳子”、“火鸡”和巴特尔比身上的怪癖,并将这些雇员的实用性最大化。当巴特尔比发展到拒绝一切抄写工作时,律师思考判断的出发点依然是“成本-效益分析”(cost-benefit analysis)[22]。他不断提醒自己这一切也许是巴特尔比暂时的、不自主的喜怒无常,一旦恢复,此人对自己仍有相当的商业价值(see “Bartleby”:15)。

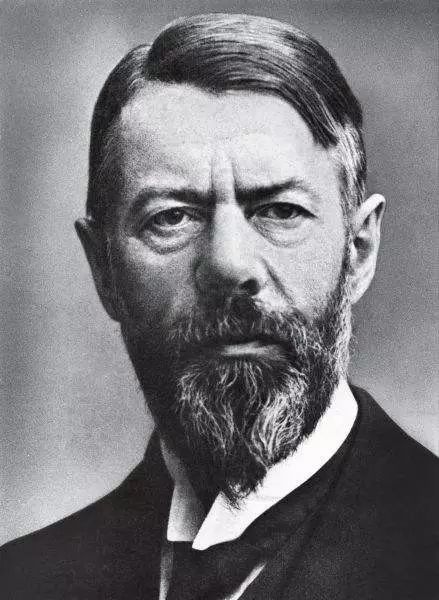

由此可见,巴特尔比的“我宁愿不”之所以让律师感到不可理喻,不是因为像拒绝工作这么简单,而是因为他从根本上排斥让实用性成为自身行为的逻辑,比如在律师看来,拒绝参与互校极不明智,因为它不仅是本职工作,而且是一种互助互利,可以减少本人抄写时的劳动负荷(see “Bartleby”:12)。同样,在巴特尔比的视力似乎已无大碍时,他却拒绝恢复抄写,这种做法不止是在对抗劳动,更是粗暴地扼杀了自己身上蕴藏的价值潜能。在巴特尔比入狱前与律师的最后一次对话中,后者还是竭力帮助他去恢复自身的有用性,以实用主义的角度建议他去当文员、酒保或催款员,因为这些工作符合巴特尔比的性格特点,或有益于他的身体。律师甚至用一句话概括了资本主义社会中“有用性”的二元法则:“要么你就必须做事情,要么你就必须面临惩罚。”(“Bartleby”:29)这个惩罚的具体体现,就是1850年代纽约实施的殊为严苛的《流浪法案》(The Vagrancy Act)。在当时游民众多的曼哈顿,流浪被视为一种严重危害城市道德的犯罪行为,一旦被认定是无家可归的流浪者,就将被投入收容所或监狱;而对巴特尔比这种习惯以“我宁愿不”来面对一切的人,他在监狱中的刑期很可能是长期的。[23]停止抄写的巴特尔比不啻将自己塑造为彻底的“无用之人”,而最终触犯资本主义“天条”的并非他的各种禁欲式怪癖,而恰恰是他自我选择的这种无用性。韦伯在《新教伦理和资本主义精神》中阐明了18和19世纪的美国资本主义如何将道德完善同经济追求熔为一炉,巴特尔比却用“不事生产的空闲”(unproductive idleness)暴露了“这种工作伦理以及启蒙运动中追求确定性的局限”[24]。于是,巴特尔比以自己的存在方式打碎了律师心中一直秉承的实用主义前设,也让后者恐怖地意识到,资本主义的内在矛盾恰恰是以“生产力”为普适价值标准去衡量各种各样的人类活动。[25]

马克斯·韦伯

与富兰克林式实用主义相对的,是一种爱德华兹(Jonathan Edwards)式的清教主义精神。当律师发现已无法以实用主义的行为哲学将巴特尔比带入资本主义社会的理性轨道,甚至连自己的华尔街价值体系都开始摇摇欲坠时,这个法律人开始转向美国文化中的另一种精神传统——不是去拯救巴特尔比,而是将自己从可怕的怀疑中打捞出来。这个关键的转变,发生在被辞退的巴特尔比拒绝离开办公室之后。极为沮丧的律师开始阅读爱德华兹的《论意志的自由》(Inquiry into the Freedom of the Will,1754)和普利斯特里(Joseph Priestley)的《必要性的哲学原则》(The Philosophical Doctrine of Necessity,1777)。这两份美国18世纪的经典思想文献让律师以不同的认知范式来看待“意志”和“必要性”。用清教术语来说,巴特尔比带给律师的麻烦是“前世命定的”(predestinated),是一个源自于上帝的“天命”,不是律师这样的“凡人可以参透的”(“Bartleby”:26)。同时,巴特尔比的怪诞并非出于这个抄写员的个人意志,因为在爱德华兹和普利斯特里看来,根本不存在独立自由的个人意志。[26]既然如此,律师就能从清教的神学目的论中获得自我慰藉。于是,他将巴特尔比视为一个天启,甚至是耶稣般的弥赛亚[27],告诫自己要通过与巴特尔比的交往,完成一次神授的“使命”,并借此窥察“自己生活中前世命定的意义”(“Bartleby”:26)。

在这样的思想框架下,律师不再强迫自己去理解巴特尔比,也不再寻求用理性、实用的规则来处理自己和巴特尔比的关系。然而,这种从清教主义那里寻获的精神平衡只是暂时的。很快律师就发现,就算自己能一直宽容并接纳巴特尔比,来律师所办事的其他人也会无法容忍这个幽灵般的存在(他们同样在差遣此人跑腿时遭到了莫名拒绝)。律师担心华尔街法律圈对巴特尔比的议论将威胁到自己的律师事务所的名誉,最后,他决定搬离原办公地点,将巴特尔比留给那个用《流浪法案》规训流民的社会,任其自生自灭。

显然,美国文明双生结构的另一端也未能帮律师摆脱精神危机,但值得注意的是,虽然梅尔维尔提到律师周末会去教堂听布道,也提到他苦闷中翻看爱德华兹,但律师其实并不具备真正的“清教秉性”。对律师而言,以“天命论”来注解自己与巴特尔比的关系,不仅只是一种权宜之计,也是他实用主义精神的再度体现。正如富兰克林对于宗教的态度那样,信仰上帝是“有用的”,因为他会惩恶扬善,律师在自述对清教主义思想的依托时,提到的一句话就是“我满意了”(“Bartleby”:26)。无独有偶,在后现代实用主义哲学家罗蒂那里,人类要追求的不是终极真实,“真理”只是“一个表示满意的形容词的名词化”,它等同于“满意”。[28]既然是否相信巴特尔比背后的神性只是律师特殊心境下的趋利避害,那么律师对于“选民”背后的清教价值观的信仰也注定是选择性的、暂时性的。然而,这绝不是说另一座“大厦”没有倾覆之虞;相反,巴特尔比的恐怖之处在于,它不仅动摇了律师长年浸淫的实用主义主导的资本主义意识形态,也暴露了另一种美国深层价值观的不牢靠。在1850年代的美国,爱德华兹式的宗教精神虽然经爱默生和梭罗的超验主义续上了香火,但是传统清教主义中直觉的、禁欲的秉性早已不再是这个国家的思想共识,它更像是雷蒙德·威廉姆斯所定义的“残余文化”(the residual),在相对边缘和遥远的位置与“主导文化”(the dominant)抗衡,但也不断被后者所收编和同化。或借用丹尼尔·贝尔对意识形态的功能主义看法,作为思想体系的清教教义,最后通过超验思想“融入内战后的‘斯文传统’”,而作为一套社会实践理论,“它终于演变为社会达尔文主义替猖獗的个人主义和赚钱行为辩护的依据”。[29]巴特尔比这个奇特的自杀式袭击者,让律师在世俗社会中秉承的实用主义经济理性发生了内爆坍塌,而在律师逃遁去往清教主义思想大厦的途中,却发现那条超验的纽带其实早就脆弱不堪,两座“大厦”都已陷入深重的危机之中。

[1] Adam Cohen, “When Life Offers a Choice Between the White Wall and the Brick Wall”, in The New York Times, August 29, 2003. 文章刊出后引发了较大反响,美国作家古斯·弗兰查在当年9月3日致信该报,说“亚当·科恩的巴特尔比不是我的巴特尔比”(Gus Franza, “To the Editor”,in The New York Times,September 3, 2003)。

[2] Nina Martyris, “A Patron Saint for Occupy”, in New Republic, October15, 2011 http://www.newrepublic.com/article/politics/96276/nina-martyris-ows-and-bartleby-the-scrivener).

[3] 详见齐泽克2011年10月11日在纽约祖科蒂公园对“占领华尔街”运动参与者的演讲(http://criticallegalthin-king.com/2011/10/11/zizek-in-wall-street-transcript)。

[4] 关于FBI对“占领华尔街”的抗议者秘密启动的反恐调查,是在“占领”运动结束后才逐渐被媒体披露出来的(see http://www.nytimes.com/2012/12/25/nyregion/occupy-movement-was-investigated-by-fbi-counterterrorism-agents-records-show. html)。

[5] Giovanna Borradori, Philosophy in a Time of Terror:Dialogues with jürgen Habermas and Jacques Derrida, Chicago:University of Chicago Press, 2003, p.104. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[6] See Michael Hardt and Antonio Negri, Empire, Cambridge:Harvard University Press, 2000, p.203.

[7] Andrew Delbanco, Melville:His World and Work, New York:Vintage, 2005, p.214.

[8] 钱满素认为,卡夫卡和梅尔维尔的这两个短篇小说都隐喻了艺术家自身的精神困境,并从艺术创作与社会的关系对两者做了平行阐释(详见钱满素《含混:形式兼主题——〈文书巴特尔比〉与〈绝食艺人〉的联想》,载《外国文学评论》1991年第3期,第103-108页)。

[9] Kevin Attell, “Language and Labor, Silence and Stasis: Bartleby among the Philosophers”, in Jason Frank, ed., A Political Companion to Herman Melville,Kentucky: University Press of Kentucky, 2013, p.210.

[10] See Jean Baudrillard, The Spirit of Terrorism and Other Essays, New York:Verso, 2003, p.20.

[11] See Michael Hardt and Antonio Negri, Empire, p.204.

[12] Russ Castronovo, “Occupy Bartleby”, in The Journal of Nineteenth-Century Americanists, 2.2 (Fall, 2014), p.260.

[13] See Kevin Attell, “Language and Labor,Silence and Stasis: Bartleby among the Philosophers”, p.196.

[14] Gilles Deleuze, “Bartleby; Or,the Formula”, in Essays Critical and Clinical, trans. Daniel W.Smith and Michael A.Greco, Minneapolis:University of Minnesota Press, 1997, p.70.

[15] Gilles Deleuze, “Bartleby; Or, the Formula”, p.73.

[16] Kevin Attell, “Language and Labor, Silence and Stasis:Bartleby among the Philosophers”, p.200.

[17] Giorgio Agamben, “Bartbleby,or On Contingency”, in Potentialities:Collected Essays in Philosophy, ed and trans.Daniel Heller-Roazen,Stanford:Stanford University Press, 1999, p.256.

[18] Herman Melville, “Bartleby,The Scrivener”, in Dan McCall, ed., Melville’s Short Novels:A Norton Critical Edition, New York:W.W.Norton & Company, 2002, p.11. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[19] J.希里斯·米勒区分了列维纳斯和德里达所分别讨论的两种“他者”概念,前者是另一种意义上的相同性,这种他者具有被理解、被同化的可能;后者是极端的、真正的差异性,无法被理解、主宰或控制,是不具有任何通约性的他者(see J.Hillis Miller, Others, New Jersey:Princeton University Press, 2001, pp.1-2)。

[20] Liane Norman, “Bartleby and the Reader”, in The New England Quarterly, 44. 1 (1971), p.23.

[21] 在《美国的成年》中,布鲁克斯提出将美国文化的源流分为“高眉“和“低眉”两种,分别由乔纳森·爱德华兹和本杰明·富兰克林所代表(see Van Wyck Brooks, America’s Coming-of-Age, New York:B.W.Huebsch, 1915, pp.6-14)。丹尼尔·贝尔在《资本主义文化矛盾》中进一步发展了此说,认为两人分别代表了维系美国资本主义社会传统价值体系的两轴,即“新教伦理”(the Protestant ethic)和“清教秉性”(the Puritan temper),后者是清教的、直觉的、超验的,而前者讲究实用,追求世俗成功(see Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, New York:Basic Books, 1978, pp.55-60)。

[22] Andrew Knighton, “The Bartleby Industry and Bartleby’s Idleness”, in ESQ:A Journal of the American Renaissance, 53.2 (2007), p.190.

[23] See Robin Miskolcze, “The Lawyer’s Trouble with Cicero in Herman Melville’s ‘Bartleby,the Scrivener’”, in Leviathan,15.2 (June, 2013), pp.47-48.

[24] Andrew Knighton, “The Bartleby Industry and Bartleby’s Idleness”, p.186.

[25] See Andrew Knighton, “The Bartleby Industry and Bartleby’s Idleness”, p.199.

[26] See Walton R.Patrick, “Melville’s ‘Bartleby’ and the Doctrine of Necessity”, in American Literature, 44.1 (Mar.,1969), p.41.

[27] 一个细节是,巴特尔比对律师说出“我宁愿不”这一幕发生在他进入律师事务所工作的第三天。一些评论家认为,这也许暗示了巴特尔比和《圣经》中的耶稣一样,在死后第三天复活。对于前者而言,这种复活意味着一种针对华尔街的反抗意识的觉醒(see Shannon L.Mariotti, “Melville and Cadaverous Triumphs of Transcendentalism”, in Jason Frank, ed., A Political Companion to Herman Melville, p.170)。

[28] 详见理查德·罗蒂《后哲学文化》,黄勇译,上海译文出版社,2004年,作者序第12页;盛宁《传统与现状:对美国实用主义的再审视》,载《美国研究》1995年第4期,第95页。

[29] See Daniel Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, p.61.

未完待续

内外一体

文史一家

扫码关注