“文明”的耻部 ——侵华时期日本文化人的北京天桥体验(上)

编者按

通过类比和引经据典等叙述策略,结合基于本国价值观、伦理观的日中比照,日本文化人笔下的北京天桥空间与住民被描述为脏、穷、乱、俗,其中却未见对中国下层社会凄苦生活的悲悯;他们通过横向对比,建立起“东京浅草>北京天桥>紫禁城”的价值序列,实现了对中国精英文化和底层庶民文化的双重战胜。日本文化人的天桥书写,可视为日本“国民性”的自我认同与近代以降西方“文明观”里应外合的产物,这已逸出了萨义德“东方主义”的射程。在日中侵略/被侵略关系框架中,天桥的底层民众被描述为愚昧木讷、逆来顺受的,以便将对华侵略战争合理化、正义化,煽动起日本从官方到民间对中国的征服欲望;而在涉及多边国际关系的“东亚新秩序”的共同体体系中,在日本/日伪政权统治下的中国底层民众则又转而被描述为对内默契、对外可信赖的、战力充足的兄弟和盟友。

作者简介

王升远,男,1982年生,文学博士,复旦大学外文学院教授,博士生导师,主要研究方向为日本近代文学和近现代中日文学关系。

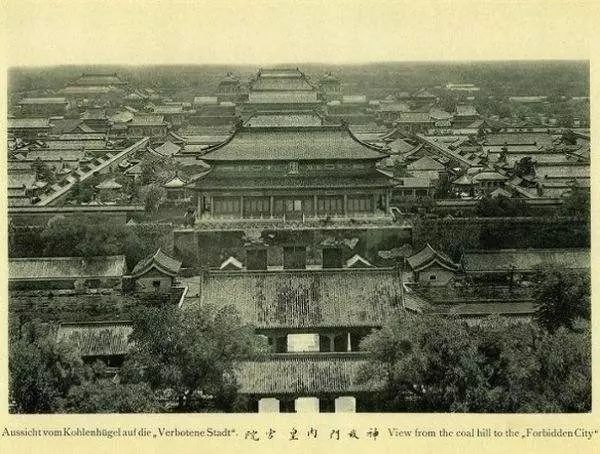

十九世纪的紫禁城

在民季留学北京的日本人佐藤清太看来,北京可作政治之都、学问之都、艺术之都和宗教之都观。[1]细究起来,能与前述诸头衔取得对应关系的应是北京内城。如果说内城意味着贵族的、政治的、文化的、近乎精神化的古典秩序,那么作为“北平下层阶级的乐园”[2]的天桥则呈现出与之相对的另一面——这里是平民的、市井的和世俗的,是北京帝都文化多样性的一个侧面。

与西人(如俄国人叶·科瓦列夫斯基之辈)基于异域猎奇心态耽于故都名胜赏游却对中国下层世界的生活、“暗黑空间”无暇顾及、不屑置评之姿态相似,[3]日本文化人的中国研究亦曾有此弊——不仅有将古代和近代分而治之的倾向,还有将“文章文化”与“生活文化”割裂处置并对后者兴味索然的偏颇。内山完造在1935年出版的《活中国的姿态》中指出,“表现在文章里面的中国文化,和实际生活决不是一回事”,“据我看来,日本大部分支那研究家(无分左派与右派),所研究者都不过是文章文化而已,具体地观察或者研究支那的生活文化的人,几乎没有”。 [4]但随着日本对华侵略的推进,“观念的中国”逐渐变得隔膜、无用,而“现实的中国”开始逐渐为彼邦文人所关注,作为其表征之一,下层社会的生活空间——北京天桥开始备受瞩目。就像小田岳夫所认为的那样,“读者诸君恐怕早已厌倦了‘北京导游’之类的文章,说罢皇城若不谈谈天桥的话,就会造成大家只知有帝王,不知有民众的不公” [5]。

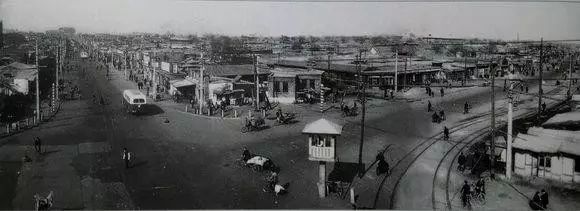

天桥

从这个意义上说,在日本对华侵略加剧乃至北京沦陷的历史文化语境下,来京的日本文化人以何种姿态面对北京下层社会空间,其天桥论述向日本知识界凸显、呈现了什么,淡化、遮蔽了什么,又是以何种叙述策略向日本读者传达了以天桥为切口的中国形象和中国认识,以何种形式“协力”了日本对华殖民侵略,都是值得探究的。

求同与求异

天桥之于国人的意义按下不表,其引起“外人”之关注恐怕多半是因“近代之学术,尤注意于民间风俗”之故。较之其他文人学者,少年时代身出京师同文馆的齐如山对天桥的关注多了一重“外部视角”:

今日之天桥,为北平下级社会聚集娱乐之所,一起可充分表现民间之风俗,于是外人游历,亦多注意于此,乃与宫殿园囿,等量齐观,其重要从可知矣。有市政之责者,固因势利导,推行改进。举凡卫生风化诸大端,若者取缔,若者改良,使下级民众,奔走终日。藉此乐园,得少游息,以调整其身心,节宣其劳苦,可为施政布化之助,勿为游情淫逸养成之所,以贻讥于外人,则为善矣。[6]

由此可见,尽管不会与国家大政直接发生关系,齐如山先生恐“贻讥于外人”的建言,显然是意识到天桥代表了中华帝都乃至民族、国家的颜面,不可等闲视之;并希图当局主动出击、因势利导,以转移来自“外部视角”的“不公不义”之责难抑或对民情风气之鄙夷。这与日本幕府统治者为“避免可能有损日本形象的事物”被额尔金使节团看到所做的努力异曲同工。[7]中日政府的“护丑遮短”暴露了东亚文明与西方近代文明短兵相接时的窘迫与焦灼。民情风气者何?按福泽谕吉的说法,此乃“文明之精神”:“使欧亚两洲的情况相差悬殊的就是这个文明的精神。因此,文明的精神,也可以称为一国的‘人情风俗’。” [8]在福泽的“文明论”框架中,依难易程度、优先层级,“变革人心”乃是先于“政令”、“有形的物质”的首要环节。[9]天桥观察代表了帝都乃至中国“文明度”之下限,事关外来游览者的中外“文明高下论”,兹事体大。另一方面,丸山昏迷在1921年出版的《北京》中称“琉璃厂多有古董店,故为我国人所熟知,而天桥市场除北京人外,知者甚少” [10]。天桥不为外人所知的状况在三、四十年代有了巨大的改变,其引起外人关注极有可能与其交通枢纽地位的确立有关。光绪年间修建的京汉铁路在永定门外的马家堡设立车站,往来旅客由永定门出入,多在天桥落脚;且“天桥是各路电车的发源地和汇集点” [11]。

对于一般日本人特别是东京人来说,若有了对东京浅草的知识储备,则同为庶民天堂的天桥便不难想象。与此相应,多数论者也都自觉将此二者相类比,这便拉近了日本读者与北京天桥之间的心理距离。与西方的“东方主义”论者不断处心积虑地强调东方不同于西方的性质,并将东方置于某种万劫不复的“他者”之姿态相对,日本人的天桥书写毋宁说首先做出了“求同”的姿态:

1、天桥准确地说是桥的名字……是浅草。不,在浅草之上,也就是庶民的天堂……自从前的莲池画舫时代,经历了清初荒野的闲古鸟时代,直至今日天桥的浅草时代,天桥反映了诸种政治情势,兴败盛衰承传下来……[12]

2、简单说来,那里便是东京浅草那样的去处,位于正阳门到外城的永定门的主干道中间稍微靠南的地方。

3、从正阳门到永定门中间稍过之地的右侧是名为天桥,也可说是北京之浅草的民众娱乐场。虽说是北京的浅草,但却是与实际的浅草无法相提并论的粗俗去处。[13]

4、北京人爱天桥,不说“天桥”而叫“天桥儿”。北京人就像东京人爱浅草一样,爱着天桥儿。而且天桥有其独特的性格……让已经习惯了长期压制北京庶民感觉到能像个人样地呼吸着的,就是进入天桥的时候……比起东京人的浅草,更有一种实感。[14]

5、北京有个叫作天桥的地方,相当于纽约的科尼岛、东京的浅草。但天桥是科尼岛和浅草所无法比拟的平民化的地方。[15]

当然,作为外来者,若不借助北京地图、交通图乃至基于内部视角的风土文献资料,恐怕很难明了天桥之“然”与“所以然”,所谓的体验与评价也难得入口、无法深入。于是,落实到其各自的脉络中,引经据典与转述就成为一种重要的叙述策略,诸种以日本读者为主要受众的天桥叙述也因为有了来自中国的内部视角,而在形式上显得“内外兼修”。侵华时期来京的日本文化人则更多借鉴了留京的“在场者”,旧京老派学者张次溪[16]的天桥著述成为最受日本人信赖的资料源。[17]

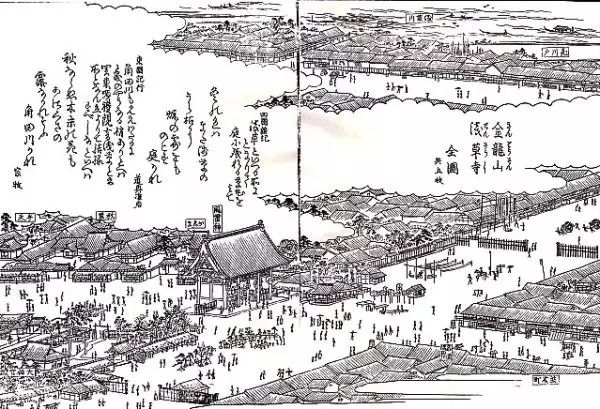

日本浅草

日本文人移花接木、引经据典,通过对前文本的改写、复制、模仿、转换或拼接,将张次溪的天桥论述植入自身的话语脉络。小田岳夫在其长篇小说《北京飘飘》中便曾引述张氏有关天桥脏乱、鄙俗的论述(《北》:41-43)[18]、其后以“简单而又颇得要领”作结(《北》:41),暗示了对原作者论断的认同。高建子则将其天桥空间的感性体验描绘为“化身小小伪恶者,到那尘与埃的雾中去,去倾听那噪音与恶之花的交响乐”(《北京》:93)的过程。事实上,脏、穷、乱、俗,几可视作天桥上的日本来客之共识,甚至几乎成了北京之“丑恶”的代名词。而面对天桥百相,日本文化人对北京下层社会生活实相的书写多贯穿了一种日中比照意识,即以日本人的道德观、价值观和伦理观作为评断依据:

一、脏。近代以降,在不少日本人的涉华著述中,“不洁”是理解中国、中国人的“关键词”。在天桥,不洁之情尤甚。随S君来到天桥的改造社社长山本实彦与S君持大致相同的论调:“那里是北京的贫民窟,路上到处都是人粪狗屎,让人不堪其臭。”[19]、佐藤清太称:“只有最初的时候,也是好奇心之故,我会相当热心地去观察、探查;渐渐地,开始厌腻起天桥极不卫生的污浊之气,且开始担心起来,到如今,则谢绝一切到天桥溜达的邀请。那里对有洁癖的日本人而言,终究是难以接近的场所。但无法否认,正因如此,更能看出所谓‘支那式’的东西。”[20]将这一表述略加化约,则不难得出“污浊=支那式”、“清洁=日本式”的结论。安藤更生也说:“天桥的食物中有很好吃的,但非常脏,恐怕日本人会吃不下去吧。”[21]清水安三曾带着“大阪的淀川爱临馆的设立经营者”林歌子来到天桥,林氏问:“清水先生,中国人的衣服上有那么多污垢,为什么不洗洗呢?”清水问了两三个中国下层妇女,得到的回答是:“水太贵。”[22]从这个意义上讲,脏是与实际经济生活的窘困紧密关联的。

二、穷。天桥原本就是下层社会的生活空间,“从肩负着支那生产力的苦力、农民、洋车夫到伙计、学徒、劳苦男女,不论长幼,一年之间总是人山人海,这就是天桥”。 [23]用山本实彦的话说,“那里是东京所见不到的贫民窟”。 [24]佐藤清太称:

面对支那大众像面对日本人那般,说教其爱护物资、节约消费,总好像是搞错了对象,至少在支那大陆,还可堪使用的废品绝无必要再积极费心尝试再利用。带到这天桥,标个便宜价,保准就会顿生羽翼般片刻售出。我大致可以理解旅店的伙计们连被淋病弄脏的旅客的兜裆布都有着作为旧货讨要、若无其事地搞到手里之心理。众所周知,他们应该是厌恶花柳病,这么做绝非无知之故。但就像常常听说的那样,支那人有着甚至能从死人尸体上剥下衣服的那种困窘的物欲,从我等较有余裕的日本人之生活来看,终究是无法想象的。[25]

佐藤的描述指向了因生产/消费关系的过度失衡以及物欲旺盛、不知节俭的国民性而导致的物力衰竭与贫困,有余裕的日本人在与疲敝的北京人之对比中获得了优越感和“生为日本人”的庆幸感。

三、乱。穷则生乱,建立在物力不济基础之上的都市消费品格,加之日本人眼里低劣的“支那民族性”,遂使天桥成了“小偷市场”。高建子甚至将“天桥儿的盗贼”作为“天桥八景”之一向日本人介绍。安藤更生称:“说起天桥,就简单认定那是能偶然买到便宜货的小偷市场、参观一下便回国的日本人似乎为数不少。”他引述了其听到的有关在京日本人白鞋被盗却在天桥亲见销赃一事佐证之,并称“这编造出来的故事告诉了我们日本人天桥观的一个侧面”[26]。盗贼销赃之说可以从张次溪的《天桥丛谈》中找到印证,似亦合乎实情,与日本人的所谓“天桥=偷盗(销赃)市场”之说可获得互证。

庶民天堂的天桥

四、俗。与精致、高雅、较为封闭的内城文化氛围不同,此处呈现出的是与其他城市的下层贫民社会并无二致的情形——由于城市的高度消费性与寄生性,这里滋生出大批形形色色的下层寄生性、犯罪性阶层、行业、团伙,乞丐、盗贼、无赖汇集,呈现出光怪陆离的病态色彩,本不足为奇,但若将其置于文化古都/中华帝都的包容性空间加以理解,那么这种粗鄙、低俗、淫靡便会被放大,使得高雅与低俗的互衬到了刺眼的程度。可作为例证、并颇值得关注的是以天桥为窗口可以管窥到中国戏剧之衰落。在以中国下层阶级之穿着混入天桥“羊群”的“支那通”一户务看来,“在一场鼓书的氛围中再次感受文学之梦,这其中绝非仅有对于野戏(帐篷戏剧)的兴趣。如意轩、德义轩等都分别是一块杰出的鼓书天地,反之,我倒惊愕于在民众剧场发现了民众所喜爱的艺术” [27]。小田岳夫在《北京飘飘》中均记述了某日在天桥归途的开明剧院观看蹦蹦戏名角白玉霜演出的观感:

天桥附近是一家叫做开明戏院的剧场。以一个名为白玉霜的女演员为当家花旦的剧团正在公演。这是个表演评戏这一低俗的农村戏剧之剧团,近几年,由于遭到了梅兰芳等人的强硬反对,进入北京的夙愿一直无法实现,但不知何时稀里糊涂地进了北京,最开始在三流的剧场里演出,现在却光明正大地出入前述的一流剧场,并且集聚了北京下层民众的人气。她的戏我看过两次,演技暂且不论,那丰满的肉体,顾盼蛊惑的眼睛,娇媚的、挑逗的声音里确有能魅惑民众的因素。她先是嘴边煽情地微微一笑,再用娇媚的声音一唱起来,看戏的民众便送给他暴风雨般的欢呼声。(《北》:45)

如果说梅兰芳代表了传统戏曲高雅的一面,那么至少在小田看来,到了民季,戏曲界的“阳春白雪”被“下里巴人”倒逼、围剿已然势不可挡,“即便是在这官衙与学府之都,民众的势力也已经壮大起来了”(《紫》:53),“看着有着悠久传统、又是北京骄傲的演剧界之一角也正遭受破坏的实情,我想北京的优雅难逃日渐淡色的命运,而使之淡色的正是占了人口大部分的下层民众。这就是天桥在北京有着不容忽视之地位的原因”(《北》:46)。

与一般西人基于外部视角的皇城游览和走马观花、不求甚解的天桥观察及意识形态化书写有别的是,以对东京浅草的前认知与经验为铺垫,以张次溪的天桥论述为指引和论据支撑,又结合了因亲赴天桥的在场姿态而获得的实感、当地“支那通”的引导和评论,这一多维交织的互文网络使日本文人学者笔下的天桥形象看似有着西人所缺乏的内部视角,有凭有据、内外兼修,且前文本与新文本之间看似可以获得互证关系,丰足可信。求同似乎旨在求真,很难说,日本文化人的天桥书写是贯穿着萨义德“东方主义”式的贬损与丑化。在日语阅读语境下,基于以上诸种条件下呈现出的天桥是基于实证描刻出的、与日本庶民生活空间具有一定内在同一性的空间实像,而非经由想象“制作”出的虚像。参照其时国人的相关论述,必须承认,前述日本文人所指摘者并非过言,所述情形大致与民季天桥实相相合。

爱德华·萨义德《东方学》

尽管日本文人对天桥的种种论述与中国文人学者的言说表面看似并无二致,但因其观照视角之差异,实则貌合神离:对于北京底层贫苦庶民而言,天桥无疑是具有母性意味的“家宅”,中国作家多以悲天悯人的情怀认为寄生于此者“其行虽贱,其情可悯” [28]。与此相对,由前述论述不难看出作为外来者的日本文人对天桥的隔膜与鄙夷。在通过类比强调同为下层庶民世界的浅草与天桥的同质性之外,日本人不忘与脏、穷、乱、俗的北京贫民窟拉开距离,强调两者的差异,从而将天桥等而下之。加藤周一在总结近代日本“突然对中国人抱有偏见、歧视的意识”时,称“大概不只是因为日本在甲午战争中取得了胜利,原本对于日本人来说,遥远的外部的人如果不是‘神’的话,就是‘非人’” [29]。在来天桥游赏的日本文人看来,这里显然是一个“非人”的世界。

求同之后的种种求异似乎暗示着一个信息:在日本文人学者看来,彼邦似无这般堪称文明耻部的脏、穷、乱、俗之所(如前引山本实彦的话)。事实果然如此吗?作家坂口安吾称:

东京有不少贫民窟,最具代表性的有三个,分别是下谷万年町、芝新町和人口最多的四谷鲛河桥……对贫民窟小孩而言,贫民窟是个让他们早日体会人生残酷、现实面的地方。穷到谷底的生活,到处都是乞丐和吃闲饭混日子的家伙,如此悲惨的现实,就这样每天赤裸裸地上演……杂耍艺人、人力车夫、化缘和尚和临时工等人,生活更是清苦,偏偏贫民窟里多住着这种家伙,自然成为犯罪与传染病的温床。记得我中学时代,这些贫民窟还在,直到大地震发生才完全消失。[30]

由此不难看出,前引诸文人学者1930、40年代的北京天桥见闻、体验与1923年前东京的情状颇多近似之处。换言之,或许可将天桥视作融合了浅草的下层市井社会性质与东京贫民窟凄惨命运的综合体。而侵华时期日本文化人对大地震前东京贫民窟置若罔闻,却对北京说长道短的姿态值得注意。

沟口雄三

巴柔指出:“形象是对一种文化现实的描述,通过这一描述,制作了(或赞成了,宣传了)它的个人或群体所揭示出和说明了他们置身其间的文化和意识形态的空间……我想言说他者(最常见的是由于专断和复杂的原因),但在言说他者时,我却否认了他,而言说了自我。”[31]在齐亚乌丁·萨达尔看来,“旅行写作或许可称为一种‘世俗’(secular)类型……旅行者所看到的是他所希望看到的,他所报告的是假想的读者所期待的、感兴趣的和乐于接受的” [32]。而“日本人与其它东方民族不同,有强烈描写自我的冲动” [33],正如沟口雄三所指出的那样,“大部分日本人在总结自己的近代化成果时,他们在与‘先进的’欧洲进行比较的同时,也有意无意地与被视为‘落后的’中国进行比较从中获得满足”,简言之,即“以中国为媒介来确立自己的民族认同”[34]。日本文人墨客将天桥作为确认自我、指涉自我的舞台,将以天桥为象征的北京下层社会的生活空间视为肮脏、落后、低劣、邪恶的存在,从而使自我与这一“东方内部”的他者构成了鲜明的对立关系。若依福泽谕吉的“文明论”基准,往来于天桥者显然生活在蒙昧的“半开化”世界中。在前述这种对立的关系形态中,形塑者将日本“国民性”置于中心位置,在描绘天桥及生活其间的北京下层社会使其形象具有显而易见的漫画化特征的同时,通过自我反视的确认,赋予自身以优越性,将自身的价值正向化,使之以美好幻象的形式凸显出来。

“东方主义”的射程

一旦论及日本文化人对中国“非人”化批评,便会有论者条件反射般地祭出萨义德的“东方主义”及其周边理论应对,将其视为站在近代文明国家子民的立场上对“非文明”的中国的贬损化论述,这种武断的理论指向是危险的。

这里,暂以卫生状况为例略陈拙见。1899年底,内藤湖南在《万朝报》发表文章称“北京的人家里没有茅厕”,于是“到处都是拉撒粪便的地方”,并据此评断说“整个北京城感觉就像是个大茅厕”。 [35]同前所引,39年后,山本实彦在其作品集《大陆纵断》中,也向他的同胞传达了天桥到处是屎的观感。1921年来上海访游的芥川龙之介在豫园和浔阳江也看到了中国人随地排便的场景。[36]三个字概括内藤、芥川们的现实中国观察便是:不文明。以芥川为例,有论者认为“他们[芥川们]一方面蔑视与自己相对的东方的‘落后’,另一方面致力于寻找自己的现代化社会中遍处难寻的‘异国情调’” [37]。还有人认为“在芥川龙之介的笔下,现实的中国是如此不堪,而日本却是如此美妙,其参照的坐标正是西方文明” [38]。芥川有关排便的不雅场景的描述以及由此产生的对“小说里的中国”(现实的中国)产生失望乃至绝望之感,更成为“东方主义”论者的证言。

芥川龙之介

而当我们试图在中日彼此的相互性视点(bilateralism)之外导入多极间的视点(multilateralism),以在“将复数的对象与伸向自己的镜中相互反射出的自我与他者的形象集结起来、复杂地交织而成的” [39]多面性镜像中接近于客观的结论,那么前述西洋人的日本纪行是一个可资参考的“完全他者”(tout-autre)。渡边京二的《看日本:逝去的面影》和苏珊·B.韩利(Susan B .Hanley)的《近世日本的日常生活——暗藏的物质文化宝藏》整理、研究了前近代(幕末明治初期前)赴日西洋人的日本论述及日本人的生活状态,发现未被西方近代文明污染、侵蚀的日本是简朴、富裕、洁净、秩序井然的。那么,东京便没有贫民窟吗?那里就没有“遍地皆粪”的胜景吗?1856年,刚到日本的哈里斯(Townsend Harris)在《日本停留记》中对下田近郊柿崎村的清洁感到不可思议:“在世界上的任何国家里,通常贫穷滋生肮脏,可在这里没有一点这样的迹象,他们的家里都保持着足够的干净和整洁。”由江户城变成东京不到10年时,爱德华·S.莫尔斯(Edward Sylvester Morse)如此描述这里的贫民窟:“在东京,有一些极简陋破旧的小屋挤在一起的街道或巷子,属于最贫穷阶层的人们就生活在那里……可是,要和基督教国家几乎所有大城市的同类贫民区那种无法形容的肮脏和惨状比起来,那里还算是干净了。”(《看》:77)如此看来,韩利的论断——“从17世纪中期直到19世纪中期,日本的城市卫生要好过西方”不过是道出了实情。日本人也要排便,在日本进入所谓“文明时代”之前,彼邦就没有遍地粪便的情形吗?韩利的研究称,粪便可观的经济价值以及日本民间的厕神信仰中的清洁卫生观是日本人坚持清洁卫生习惯的重要因素。此外,日本民众思想史的代表人物色川大吉提出的“由大杂院的生活公德”发展成的作为“现代居民自治基础”的“世间道德”恐怕也是不能忽视的重要视点。[40]须强调的是,所有这一切都是在他们知道微生物和病菌的存在之前,与科学无关,与西方近代文明也无缘。如此说来,芥川们对中国遍地粪便的批评与所谓西方文明基准又有多少必然联系?

十九世纪的东京

当代思想家子安宣邦所谓“作为方法的江户”实际上正是通过“发自江户的视线要描画出与江户相异的近代日本的发端,展示其作为新事物的非连续性的相位”[41]。渡边京二钩沉索隐庶几可视作“作为方法的江户”之落实。值得注意的是,渡边的写作中隐现着若干假想(或许真实存在)的“东方主义”论敌。正如子安所指出的那样,“黑格尔的‘东洋’概念还束缚了试图与西方立场相一致的日本” [42]。在“文明的幻影”中,渡边指出,“当维多利亚时代的英国人将19世纪的日本描绘成精灵的国度时,日本的当权者们……愤怒地否定了这一印象。那时,他们和萨义德的立场十分相近”,“日本人反感欧美人赞美古代日本的心理决不是战后的产物”,但“今天的日本评论家们在将这些欧美评论家们的日本赞歌作为东方主义的幻影加以否定的同时,另一方面又如获至宝般地引用他们对日本的批判,甚至完全不加选择地全盘接受”(《看》:10、12、14)。渡边所批评的“日本当权者”的愤怒中,多少包含这些在逆水行舟的紧要关头或“国将不国”的危亡时刻所取的不破不立抑或“取法乎上,仅得其中”的激进策略,有失公允恐怕在所难免。而在风平浪静的今天,我们该如何看待那些以中国、日本为对象的赞美抑或非难?日本文化人的中国表述中,是否存在着一种有别于西方近代文明观的另一种/多种基准,据此我们是否会得出有别于萨义德“东方主义”的另一种阐释?[43]

子安宣邦

尽管日本近代化势头迅猛,但所谓的“传统”与“近代”并非以某一事件为界限,截然分裂。丸山真男在讨论传统思想在日本近代化进程中之位相时指出,“正由于过去的东西未能被作为对象来自觉认识,从而未能被现在所‘扬弃’,所以导致过去的东西从背面溜进了现在之中” [44]。有论者认为,甲午战后到日俄战后的近十年间(即“近代日本的中国表象”的第二次高潮期)“被在近代国民国家的各种价值尺度下加以彻底地否定”的“散漫”、“懒惰”、“不清洁”等诸多缺点,在大正时期中叶开始,被“作为对西方近代进行相对化的一种重要价值”而被赞赏起来,“可以说其实际依然是基于一种以日本为中心的‘东方主义’而操作进行的” [45]。这种观点的问题便在于论者过于强调来自外部的被动的“近代化”,将日本的“中国表象”视作日本近代思想史线性演进的注脚,却忽视了其中内隐的种种复杂。

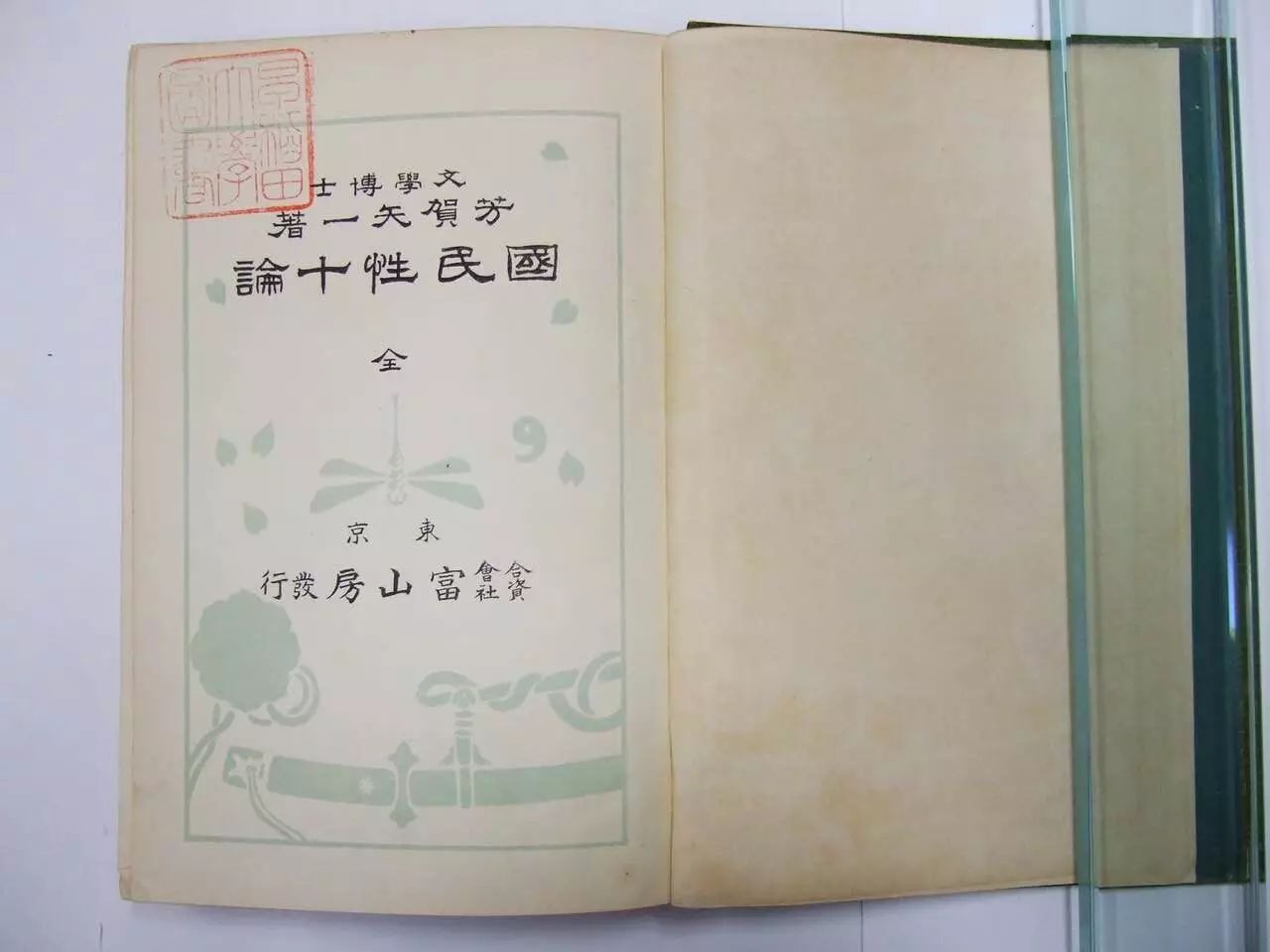

比如,对中国的贬视只是近代西洋文明一元化作用的产物吗?显然,历史内在/历史继起的考察视角不可或缺。在理解二战战败前日本人的“自画像”时,其对本国国民性的强烈“自觉”是不容忽视的。高桥哲哉所谓“对于完全钻进了‘日本人身份’这一牛角尖的人来说,甚至连中国等周边亚洲各国的文化在他们眼里也是异质的、无法理解的文化” [46]的说法强调的便是“日本人”这一绝对化的身份认同是其对中国进行“他者化”叙述的根源所在。与日本人的中国观察及批判直接相关的,恐怕也是内化于日本人血液中而不为其自觉、也不为对“前近代”日本社会生活缺乏必要认知的中国人所了解的“国民性”。芳贺矢一在《国民性十论》中归纳了日本人的十种特性:忠君爱国、崇祖爱家、现实而实在、喜爱大自然、豁达洒脱、自甘淡泊、纤丽精巧、清净洁白、崇尚礼仪、温和宽恕不悖。而所有这些恰可与以天桥批判为参照系、通过“底片与正照”的关系而获得的日本人的自我认同——洁净的、富裕的、秩序的和优雅的——取得一致。另须注意的是,正如大部分“日本人论”论者所强调的那样,以上诸美德是被作为自古以来一以贯之的、自发的民族特性对待的,而非西方近代文明外部“引发”的结果。尽管各种基于“假设的”同质性、均质化、绝对化而忽略了阶级、阶层、性别、地域等差异性因素的“日本文化论”近几十年来广遭质疑,但前述引文所凸显出的日本国民性首先确实与明治以降(特别是昭和时期已近乎走火入魔的)日本人的自我文化认同达成了微妙的暗合。一言以蔽之,似乎有理由认为,日本来客的天桥书写乃是日本“国民性”的自我认同和近代以降西方“文明观”里应外合的产物,这显然是已逸出萨义德“东方主义”之射程的问题。

不可否认,日本人的天桥书写中隐含着种种险恶的殖民逻辑。但须强调的是,在这种种欲望和逻辑生成之前,首先是“文明”层面的批判。从这个角度来说,将所谓的文明批判与民族/国家意义上的“歧视”作同一观的论调是值得警惕的。

芳贺矢一《国民性十论》

[1] 详见佐藤清太『北京:転換する古都』,目黒書店,1942年,第346-348頁。

[2] 姚克《天桥风景线》,载《申报·自由谈》1934年1月7日。

[3] 详见叶·科瓦列夫斯基《窥视紫禁城》,阎国栋等译,北京图书馆出版社,2004,第128页。

[4] 内山完造《活中国的姿态》,尤炳圻译,敦煌文艺出版社,1995年,第1、2、3页。

[5] 小田嶽夫『北京飄々』,竹村書房,1940年,第38頁。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[6] 齐如山、王伯龙《天桥一览序》,载张次溪编《天桥一览》,中华印书局,1936年,无页码。

[7] 详见渡边京二《看日本:逝去的面影》,杨晓钟等译,陕西师范大学出版社,2009年,第13-14页。后文出自该著的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[8] 福泽谕吉《文明论概略》,北京编译社译,商务印书馆,1995年,第13页。

[9] 详见福泽谕吉《文明论概略》,第14页。

[10] 丸山昏迷『北京』,発行者:丸山幸一郎,1921年,第170頁。

[11] 张次溪《天桥丛谈》,中国人民大学出版社,2006年,第13页。

[12] 高建子『北京百景』,新民印書館,1943年,第94頁。后文出自同一著作的引文将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[13] 小田嶽夫『紫金城と天橋』,『大陸手帖』より,竹村書房,1942年,第50頁。此文中,“紫禁城”时作“紫金城”,本文译文均尊原文,为避繁琐,不另注。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[14 ] 安藤更生編『北京案内記』,新民印書館,1943年,第298-299頁。

[15 ] 清水安三『北京清譚·体験の中国』,教育出版株式会社,1975年,第156頁。

[16 ] 张次溪(1909-1968),名涵锐、仲锐,字次溪,号江裁,别署肇演、燕归来主人、张大都、张四都。北京风土民俗专家,编著有《北平志》稿、《北平岁时志》、《北平天桥志》等书刊,为时人乃至今人研究北京民俗文化提供了丰富的资料。张氏关于北平乡土历史的相关著述影响广泛,周作人等为《京津风土丛书》写序,顾颉刚为《北平史迹丛书》题签,由此足见知识界对其研究的推赏。

[17] 佐藤清太在《北京:转换的古都》中称“我们可以跟随近人张次溪编写的《天桥一览》知其概略”;高建子在《天桥百景》中“移花接木”:“遗憾的是,近来无暇泡在天桥上,让我们以张次溪编的《天桥一览》为线索,来一会儿纸上散步吧”;小田岳夫(详后)、奥野信太郎在《随笔北京》中亦有所参引。

[18] 引文载张次溪编《天桥一览》,中华印书局,1936年,第11-13页。

[19] 山本実彦『大陸縦断』,改造社,1938年,第79頁。

[20] 佐藤清太『北京:転換する古都』,第310-311頁。

[21] 安藤更生編『北京案内記』,第305頁。

[22] 清水安三『北京清譚·体験の中国』,第157-158頁。

[23] 安藤更生編『北京案内記』,第304頁。

[24] 山本実彦『大陸縦断』,第79頁。

[25] 佐藤清太『北京:転換する古都』,第313-315頁。

[26] 安藤更生編『北京案内記』,第298頁。

[27] 一戸務『現代支那の文化と芸術』,松山房,1939年,第20-21頁。

[28] 马止庠编、张恨水审定《北平旅行指南》,第85页。

[29] 加藤周一《日本文化的时间与空间》,彭曦译,南京大学出版社,2010年,第87页。

[30] 坂口安吾《明治开化安吾捕物帖》,杨明绮译,吉林出版集团有限责任公司,2009年,第163-164页。(原作发表于『小説新潮』5巻8号,1951年6月)

[31] 达利埃尔-亨利·巴柔《从文化形象到集体想象物》,孟华译,收入孟华主编《比较文学形象学》,北京大学出版社,2001年,第121、123-124页。

[32] 齐亚乌丁·萨达尔《东方主义》,马雪峰、苏敏译,吉林人民出版社,2005年,第37页。

[33] 鲁思·本尼迪克特《菊与刀》,吕万和、熊达云、王智新译,商务印书馆,1990年,第5页。

[34] 沟口雄三《中国的冲击》,王瑞根译、孙歌校 , 生活·读书·新知三联书店,2011年,第9页。

[35] 内藤湖南《燕山楚水》,吴卫峰译,中华书局,2007年,第150页。

[36] 详见芥川龙之介《中国游记》,秦刚译,中华书局,2007年,第15、141页。

[37] 泊功《近代日本文学家的“东方学”——以芥川龙之介为中心》,载《日本学论坛》2002年增刊,第30页。

[38] 邵毅平《芥川龙之介与洛蒂:分裂的中国与日本形象》,载《书城》2010年第1期,第30页。

[39] 山室信一《面向为未来的回忆——他者认识和价值创建的视角》,收入中国社会科学研究会编《中国与日本的他者认识——中日学者的共同探讨》,社会科学文献出版社,2004年,第17页。

[40] 详见色川大吉《明治的文化》,郑民钦译,吉林人民出版社,1991年,第25-26页。

[41] 子安宣邦《东亚论——日本现代思想批判》,赵京华编译,吉林人民出版社,2004年,第4页。

[42] 子安宣邦《东亚论——日本现代思想批判》,第33页。

[43] 前述部分内容的详细展开可参见拙文《150年前的那些粪便》,载《中国图书评论》2011年第11期,第26-31页。

[44] 丸山真男《日本的思想》,区建英、刘岳兵译,生活·读书·新知三联书店,2009年,第11页。

[45] 刘建辉《产生自日本的中国“自画像”》,收入中国社会科学研究会编《中国与日本的他者认识——中日学者的共同探讨》,第86-87页。

[46] 高桥哲哉《反·哲学入门》,何慈毅、郭敏译,南京大学出版社,2011年,第18页。

未完待续

原载于《外国文学评论》2014年第2期

内外一体

文史一家

扫码关注