“文明”的耻部 ——侵华时期日本文化人的北京天桥体验(下)

编者按

通过类比和引经据典等叙述策略,结合基于本国价值观、伦理观的日中比照,日本文化人笔下的北京天桥空间与住民被描述为脏、穷、乱、俗,其中却未见对中国下层社会凄苦生活的悲悯;他们通过横向对比,建立起“东京浅草〉北京天桥〉紫禁城”的价值序列,实现了对中国精英文化和底层庶民文化的双重战胜。日本文化人的天桥书写,可视为日本“国民性”的自我认同与近代以降西方“文明观”里应外合的产物,这已逸出了萨义德“东方主义”的射程。在日中侵略/被侵略关系框架中,天桥的底层民众被描述为愚昧木讷、逆来顺受的,以便将对华侵略战争合理化、正义化,煽动起日本从官方到民间对中国的征服欲望;而在涉及多边国际关系的“东亚新秩序”的共同体体系中,在日本/日伪政权统治下的中国底层民众则又转而被描述为对内默契、对外可信赖的、战力充足的兄弟和盟友。

作者简介

王升远,男,1982年生,文学博士,复旦大学外文学院教授,博士生导师,主要研究方向为日本近代文学和近现代中日文学关系。

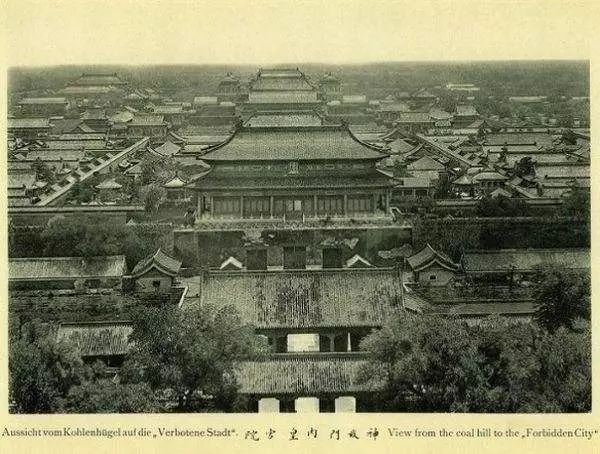

十九世纪的紫禁城

“双重战胜”与殖民逻辑

在《大陆杂记》中,小田岳夫指出:

与紫金城的庄严、华丽相比,这里是到处是污秽、卑俗……其他地方随着文明的推移多少呈现出一些变迁,而与之相比,好像只有这里未被时代大潮所冲刷,保存着许多昔时的模样。事实上,这里处于没有电灯设备、开场只限于白天的状态,不论是杂耍的性质,还是胳膊纹着刺青、目光怪僻的无赖流氓之戏法、杂技演员仿佛从《三国志》中走出之感,都让人不由得产生一种地球虽在横向转动,我们却在纵向意义上逆时而生的奇异之感……北京内城区之美与民众实际生活水平之低乃是大相径庭。说到如梦如诗般的北京城,有人也许会将生活其中的人也加以诗化想象。诚然,北京民众与其他城市的人比较起来,沉稳大方,但满街上来往的是破衣车夫,居民就像所有中国人一样,是彻底的实利主义者。我又想到了杭州西湖等巧妙利用了自然而造就的风景、上海租界等在社会生活的基础上形成的城市,感觉北京城之美是与民众生活、自然毫无关系的、尚未从古时王者之梦的遗迹中迈出一步的、幻影般虚幻之美。我想,这里有着北京的巨大矛盾。(《紫》:50-52)

在小田看来,与其所体验过的上海、杭州民众生活不同的是,即便世界史已步入“近代”,但北京却是“停滞”的,甚至逆时的。室伏高信因此称,“北京还称不上资本主义都市……这里不是资本家和劳动者的城市,而是军阀、落魄贵族和众多苦力的城市” [47]。小田和室伏的说法让人想到了黑格尔和马克思的“亚细亚论”。黑格尔在《历史哲学》中,从自然地理的视角对中国社会的特征进行了深入阐述,并指出小农经济、强大的国家机器、宣扬宗法观念的儒家思想三力合一使中国社会处于一种停滞的状态。[48]马克思的“亚细亚生产方式”论在1930年代也引起了日本知识界的讨论,《东京朝日新闻》便曾刊登过关于森谷克己著作《亚细亚生产方式论》的书评。[49]黑格尔认为,领悟到了“作为人是自由的”这一概念的近代西欧列强将统治亚非是历史的必然。子安宣邦指出:

这个由黑格尔构成的东洋像,从根本上规定了西洋对东洋的理解,即将“内在性”和“外在性”相对置来认识不同文化,不同社会的东洋或中国那种理解。存在于黑格尔“东洋”概念紧箍咒中的,是那种来自近代西洋的对于东洋的视线。这不仅规定了马克斯·韦伯关于中国精神的类型化认识,也规定了鲁思·本尼迪克特有关日本文化类型的理解。而且,黑格尔的“东洋”概念还束缚了试图与西方立场相一致的日本,其注视东洋的视线……在黑格尔的文化理解当中,几乎是不加区别地混杂着旅行者对不同社会的好奇性关心的有关传闻资料,和长期留居中国者的探索性文献资料,并依此构成了他的异质文化像,以对不同风俗的好奇心式关注为根柢所作的观察,往往会成为诸种对象文化之异质性的他者文化理解。[50]

在小田看来,以紫禁城为象征的华丽煌然的帝都皇城文化是无聊的、虚伪的、虚幻的,与自然对抗又与民众脱节,而天桥则身处化外之境的自足世界中,天然去雕饰,与自然谐调共生。显然,小田是偏爱后者的。在京期间赴清华大学拜会钱稻孙时,小田在交谈中坦陈:“日本人中好像有很多人觉得支那人的生活是有魅力的,但话题一旦说到究竟被什么地方所吸引时,以我个人之说,可能是下层阶级人的、单纯朴素的、与自然共存的生活态度。”[51]、无独有偶,一户务如此描述自己“北京观”的转变:

随着岁月的流转,我对北京的赞美开始远离王城旧迹,去年游访北平时,我眼中的北京魅力已由古建筑、古美术、清朝贵族文化转为他物……反倒喜欢起胡同深处聚在一块儿的乡野村姑,喜欢起书店的书室,加入隆福寺大街和白塔寺等地一个月三四回的、杂闹的民众集市,与粗鄙之夫一道,坐在路旁的椅子上,吃着饺子、面条,和他们交流着淫词艳语,享受着苦力的腔调。自然和民众娱乐场——在喜欢理论的人说来,也可以说是近代社会的缩影的这喧声震耳的陋巷欢乐地——天桥是我常去的地方。每天早晨口袋里准备二三百枚小钱,就一个人出了旅馆。[52]

小田认为囚笼似的紫金城的文化是矫揉造作的,而天桥文化则是自然的、近于人性的。对底层社会与自然相融一面的认同、欣赏与强调,一者,自然是与日本人主张亲近自然的文化传统、国民性相合;二者,又与前述所谓“于鄙俗处看文明”的近代学术、思想转型相关。但对日本人而言,更为重要的是,这又在另一侧面消解了对日本文化影响巨大的中国传统文化之正统性威压。安藤彦太郎曾批评日本的中国学研究(旧称“支那学研究”)存在着古典中国与现实中国分裂的“非连续性”倾向。[53]如其所言,日本汉学家们大多对古典中国推崇备至,而对近代以降的日渐惨淡、衰败的现实中国却不屑一顾。而近代以降,当“古典中国”崇高化的符号——帝都北京在日人看来都是做作的、无聊的和虚伪的时候,千年以来累积起来的日本对中国传统文化的“仰视感”便瞬间崩塌。但所谓的“崩塌”或许并非自然的渐变过程,而是一种在中国传统文化阴影下,基于难以撼动其崇高、巨大的影响,难以自然疏离,明知难以“拔着头发脱离地球”却“知其不可而为之”的突围策略。面对传统中国,福泽谕吉曾有“世上的事物,并非因为陈旧古老就有价值” [54]的著名论断,而这一论断为小田、一户这般所谓“支那通”接受并有所发展,甚至生发出“俄狄浦斯情结”,这一切很难说没有隐含着“化着西洋妆,流着东方血”的日本面对中国文化传统这一巨大的“他者”时内心存在的强烈劣等感、无力感和焦虑、沮丧感。

紫禁城的入口午门

日本文化人对以天桥空间为象征的底层市民社会的价值认同、褒扬与对帝都文明之贬抑是相伴相生的,天桥之崛起乃中国传统文化衰败的一种表征和“产品”。作为证据之一,佐藤清太指出,“触目之下,这天桥曾是诗人吟咏的一处胜地,科举时代有时是落第书生求生之地,想来不胜感慨” [55]。小田岳夫在小说《北京飘飘》中也指出,“如果以为这只是城市近郊的娱乐场,里面的艺人都是些无名的末流之人那就错了。有不少在各自领域里的一流人士,在这数起来四流、五流的戏剧小屋里,还有有着曾在宫廷天子面前表演这般辉煌过去之艺人。但,那些一流人士现在落魄之中,只能从与民众的亲近中享受清淡天地”(《北》:40)。

而另一方面,在日本文化人看来,天桥世界近乎是北京专制王权世界之外的“另一片天”,是容易接近的底层庶民天堂,同前所述,尽管相对于紫禁城而言,此处是自然而富有生气的,但相形于同为庶民天堂的东京浅草,天桥又被“等而下之”。近代以降,日本知识界“厚近薄古”的逻辑前提是基于日本的文明评价视角自东徂西、由古而近(代)的转换(前引一户务的陈述中已流露出自觉的“近代”意识)——对合理、进步的事物给予积极的评价,反之亦然。高建子声称,“这林立的帐篷和泛滥的破烂儿,是东洋式的(東洋的)、东方性(オリヤンタル)的。与其说是东亚性的,不如说发散着西亚的香气,流动着东方的空气”(《北京》:89)。仿佛言说者自身已超然置身“东洋”、“东方”之外,成了彻头彻尾的西洋人。大隈重信曾发表过一个著名的自我宣示:“对东方,我们是西方文明之说明者;对西方,我们是东方文明之代表者。”这种心态使日本文化人由此建立起了面对中国自精英文化、帝都文明至底层文化、市民社会的双重战胜感。概言之,即形成了“东京浅草>北京天桥>紫禁城”的价值序列。如果将这一价值序列的确立视为一种“爱国主义”,那么它具备的是朱利安·班达(Julien Benda)所指出的那种仇外性:“现代的知识分子的爱国主义的另一个特征:仇外。这是一种对外人(le horsain)的仇恨,它是对不‘属于自己’的人的鄙视”[56]。同时小田、一户与安藤的“支那通”身份又使其对以北京帝都文化为象征的中国传统文化的贬抑话语具备了权威性,而安藤氏之《北京指南》至少印行10版以上,他们的天桥评论在日本受众中传播范围与影响不难蠡测。

驯化、和平的“猴子”与盟友

天桥民俗

张次溪曾在《天桥丛谈》中称,为底层市井阶层提供了享乐空间的天桥是“亡国的根源” [57]——天桥被赋予了政治罪名。据1936年衷若霞的描述,国难当前、“山雨欲来风满楼”之际,天桥仍是一片“平和”气氛:“‘莫谈国事’四个大字高悬在茶楼的正中注目处,茶楼上喝茶的人,只要花几分钱,就可以打发半天,有的自己带茶叶来,只要开水,可以随便谈些闲三野四的事,一天半天功夫是不难打发去的。”[58]同样的“和平”气氛,在入侵一方看来又是何种情形呢?高建子描述道:“天桥儿之歌,听之于鼓妓的嫋音,不论懂与不懂,只是坐在板椅上听着鼓姬之歌,我们这些游子也能‘感受’到北京之心。”(《北京》:99)高建子所说的所谓“北京之心”所指何物,此处暧昧不明,但由“嫋音”一词不难嗅出些“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”的味道。北京的下层社会何以又是“和平”的呢?在小田岳夫看来,与“文明世界”隔绝、过着原始而野蛮生活的天桥民众之“和平”是源于愚昧无智和对民族命运、国家政治的钝感:“恐怕即便在昔日的帝制之时,聚集于天桥的民众也是一群独自过着与皇居丝毫无缘的生活吧。今天,他们也不会问统治他们的是蒋介石政权还是临时政府。”(《紫》:51)在修改于1943年的《风土》之一节中,和辻哲郎将中国人的特征归纳为“无动于衷”:“他们过着彻底的无政府主义生活,根本不依靠国家的保护,这是他们重视血缘关系和乡土关系的原因。而另一方面,对于超出这种关系的强大力量,他们又老老实实地放弃抵抗,一忍到底,摆出一副‘没法子’的态度。”[59]似可作为和辻此说注脚的是小田岳夫与一户务笔下愚昧、木讷的天桥底层民众形象。在小田看来,在瞪大眼睛、音调抑扬的演讲腔前,下层民众像被斥责一般耷拉着脑袋倾听的情景与日本又有所不同(《紫》:38-39)。在描述自己在天桥看“拉洋片”的体验时,一户称:“曾几何时,我看到日清战役的画面,不禁愕然。问过放映者才知道这是支那军被日本军打败的情景,我念叨着支那太弱,不行、不行。从不懂政治、不知潮流的下层支那人那里听到的话是明朗的。声势浩大的新生活运动——政府的国民精神振兴政策绝到不了此处。我一说支那军不行不行,放映者就似猴子哭一般大声重复着,不行、不行。”[60]如果说小田塑造出的是一个驯化了的、木讷的中国底层民众形象,那么在一户务那里,底层中国人像猴子,是“非人”的;没有主见和判断力,只会亦步亦趋、人云亦云,愚昧到政府的“国民精神振兴政策”也难奏效的地步。

张次溪编著的《天桥丛谈》

众所周知,在遭受西方殖民势力入侵之前的中国语境中,民族国家的观念是没有土壤的,而中国传统上的“天下观”与“王朝观”仍然是关于政体的主导性观念形态。在一元化独裁政治下,民众对国家政治漠不关心毋宁说是合乎常情的,即便是在他者视野中一般认为中日战争、太平洋战争中官民一致的日本亦曾如是。高桥哲哉称:“有文献显示,就算是在战争中施行国家总动员法的时期,国民也不关心国家的前途,这令那些接近政权中枢的人们感到十分担忧。比如西川护贞的日记。在东条指挥战争期间……这位西川叹息道:‘在这种国难当头的情况下,国民还只是一味地中饱私囊以满足一己私利,不支持国家。’”[61]甚至全面侵华战争爆发后,日本的知识阶级也被政府批评是“将自我绝对化,确信可以从国家游离出去而自己独立存在的个人主义者” [62]。而不同即在于,是作为侵略主体还是侵略对象。前者乃是对侵略外族、他国的冷漠,而后者则是面对外族的袭来、“城头变幻大王旗”的无谓,对凌驾其上的统治者漠不关心。谈到此处,笔者想到了福泽谕吉和内村鉴三等鼓动侵华战争的民间理论家们。福泽为甲午日清战争赋予的“文(明)野(蛮)之战”的意义强化了“文明国”日本的自负心及使命感;内村则评价“日清战争之义”,认为日本是东洋中进步主义的战士,中国则是野蛮主义的保护者,从而肯定了这是一场“义战”。正如野村浩一所指出的那样,对于战前的日本人来说,在思考中国问题时,能完全突破“文明国家日本将文明传播到非文明之支那去” [63]这一认识局限的人殆近于无。日本文化人对北京天桥的野蛮化叙述及对自身“文明”的褒扬潜藏着将非正义的侵略战争合理化的潜台词。值得注意的是,即便在那些当年曾在满铁调查部推进过“科学的”中国研究的“讲座派”马克思主义学者当中,也有很多人认为中国是停滞的亚洲式社会,靠自身力量无法实现近代化,必须依靠外部的冲击方可走上近代化道路。而战争期间很多“讲座派”马克思主义者就是通过这样的“理论”“协力”了战争。[64]

著名文学家伊藤整在发表于1939年的在《北京》一文中描述了在天桥观看中国人摔跤的一幕后称:“看了力士们的举止,我觉得他们与日本力士完全一样……支那人一旦进入战斗状态,脸上的表情与日本人完全相同。这让人有种毛骨悚然的、安心之感。”[65] 既然“毛骨悚然”,“支那人”的“战斗状态”何以转而又有“安心之感”?显然,在伊藤看来,中国非敌实友。高建子在“天桥八景”中描述了一个“爱鸟的男人”:“我喜欢爱鸟的支那人之面容,喜欢与鸟游玩的支那人表情,喜欢煞有介事地拎着鸟笼的支那人之身影,喜欢脸上写着‘帝力在我’的神情。感觉对这种支那人不必逞强地说什么‘东亚新秩序……’,只消拍拍肩膀便一切了然,彼此融为一个共同体。”(《北京》:95)而同样是在天桥看“拉洋片”的高建子听拉洋片大爷如此介绍上海——“对,上海,在东洋第一的上海,绿眼睛的洋鬼子要比中国苦力多好多……”(《北京》:97)将“绿眼睛的洋鬼子”与“中国苦力”并举,显然意在凸显西方入侵中国、大规模殖民的既成事实。一度承载着日本人“近代想象”的魔都上海在“亚细亚主义”的旗帜下遽然站在了“亚洲”的对立面,沦为“毛唐”侵略、欺凌黄种人的东亚第一地狱和“大东亚共荣圈”中的异端。上海未变,而其被赋予的意义则大不相同。在高建子笔下,此话出自拉洋片的大爷之口,遂使其被置于与日本军国主义立场“同谋”的位置。“爱鸟的男人”和拉洋片者都是“东亚新秩序”下自觉的、无抵抗的顺民。

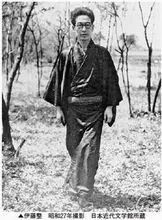

伊藤整

日本文化人对天桥底层民众的“非人化”直至“盟友化”的叙述,其现实动机与指向也渐趋明朗。在日中双边的侵略/被侵略关系框架中,北京天桥的底层民众被描述为愚昧、木讷的、逆来顺受而缺乏抵抗意识的,种种贬损化、“非人化”书写在“文明征服野蛮”的殖民逻辑中将对华侵略战争合理化、正义化,极易煽动起日本从官方到民间对中国的征服欲望;而在涉及多边国际关系的“东亚新秩序”的共同体体系中,已在日本人/日伪政权统治下的中国底层民众则又转而被描述为对内默契、对外可信赖的、战力充足的兄弟和盟友。

[47] 室伏高信『支那遊記』,日本評論社,1935年,第44-45頁。

[48] 详见黑格尔《历史哲学》,王造时译,上海世纪出版集团,2006年。

[49] 详见堀江邑一『森谷克己著「アジア的生産様式論」』,载『東京朝日新聞』1938年1月31日。

[50] 子安宣邦《东亚论——日本现代思想批判》,第33-34页。

[51] 小田嶽夫『新しい北京の支那人』,『大陸手帖』より,第68-69頁。

[52] 一戸務『現代支那の文化と芸術』,第18页。在佐藤春夫的《从陋巷看北京》中也有关于厌倦紫禁城的表述(参见佐藤春夫『陋巷に北京を見る』[『大陸』1巻4号,1938年9月],载『佐藤春夫全集』第1巻,臨川書店,1999年,第153-154頁)。

[53] 安藤彦太郎《日本研究的方法论》,卞立强译,吉林人民出版社,1982年,第4页。

[54] 福泽谕吉《文明论概略》,第28页。

[55] 佐藤清太『北京:転換する古都』,第316頁。

[56] 朱利安·班达《知识分子的背叛》,佘碧平译,上海人民出版社,2005年,第84页。

[57] 张次溪编《天桥一览》,第13页。

全文完

原载于《外国文学评论》2014年第2期

内外一体

文史一家

扫码关注