“文明”的“持家”:论美国进步主义语境中女性的国家建构实践(上)

编者按

本文将十九世纪末二十世纪初的美国女性运动置于当时的“进步”语境中进行考察,认为既有研究将之概括为“新女性”对于主流社会价值观的颠覆这一结论过于强调性别政治而忽略了种族和国家话语的影响。实际上,中产阶级女性并未违反传统性别规范,相反,她们通过“持家话语”积极地参与了美国国家形象建构的进程,利用种族等级论和道德规范塑造了美国的“进步”文明和“民主”国家的形象。

作者简介

周铭,男,北京外国语大学英美文学博士,中国人民大学外国语学院英语系副教授,主要从事美国小说研究。

《女性的一生与其不同阶段——从婴儿时期到迟暮之年》

(New York: James Baillie, 1848)

有关十九、二十世纪之交的美国女性,学界研究有一个定论,即认为她们是反抗当时社会规范的“新女性”。这一印象的产生源于美国当时从传统农业经济向现代工业社会转化的过程中女性生活方式的改变,她们能够(或者必须)走出家门,参与到社会生产之中。这客观上导致女性偏离了维多利亚时期的“真正女性”(true womanhood)标准,淡化了“持家”义务。[1] 1894年,爱尔兰女作家萨拉·格兰德在美国《北美评论》杂志上首次把美国女性称为反叛的“新女性”。她说,传统女性在男权社会中必须成为家中的“奶牛”,不然就会被视为“渣滓”,但“新女性”致力于“纠正”这一传统。[2] 这篇檄文强调“新女性”摆脱了持家责任,给读者造成了她们与社会主流道德相对立的印象。1895年的一幅流行漫画呼应了格兰德的文章,更是强化了这一感觉:画中一位身着男装的女子准备骑自行车外出游玩,却把丈夫留在家里做家务。[3] 这位女性公然异装,还能驾驭代表当时最新技术发展水平的自行车,在身体和智力上都反衬出丈夫的柔弱。

《我们国家的家庭》

(Toledo Blade, June 22, 1895)

性别倒置引发了社会性别危机,招致男性的口诛笔伐。《北美评论》的读者来信怒斥“新女性”既要享受女性的优待,又想染指男性的权力,是“狂妄且毫无理性的”[4]。有人质疑“新女性”这个概念本身,认为它是对“好”女人的污蔑,虚构出了一个“谁都没有真正见过的妖魔”[5]。无论哪种说法,都把女性行为的改变视作“非理性”的社会反叛。而到二十世纪七十年代,欧美兴起的女性主义批评出于建构自身运动谱系的需要,祛除了“新女性”形象在世纪之交社会语境中的消极意味,进一步强化了她们对抗主流社会的内涵,遂使之成为定论。

客观而言,十九、二十世纪之交的美国女性在空间移动性和身体控制权方面比维多利亚时期的先辈更具独立意识,的确在一定程度上偏离了男权社会的期待。然而,将“新女性”概念等同于反叛则忽视了女性的内部差异,不能准确概括当时女性整体的行为模式和心理认同。近年来学界对此有所反思。希拉·罗博特姆指出,“新女性”这个标签是女性主义批评虚构的统一身份,忽视了当时女性实际上持有“从极端个人主义到群体主义”等各类立场。[6] 吉莉恩·萨瑟兰通过对英国女性的研究断言,女性的“真正改变”只出现在中下层工人“妇女”中,而中产阶级“夫人”依旧乐于在家庭中充当道德权威。[7] 这些最新研究强调传统研究过度渲染“新女性”的颠覆性,犯了把女性外部空间的改变混淆为心理反叛的错误,并重申威廉·蔡菲早已提出的“变化悖论”(paradox of change)命题:“新女性”一方面摆脱了家庭的束缚走向社会,但绝大部分(尤其是中上层阶级)女性仍然坚守传统的性别思想。[8] 这个以往应者寥寥的观点现在成为新的共识,学界开始承认“主流社会/新女性”二元对立仅呈现了历史全景的一方面。

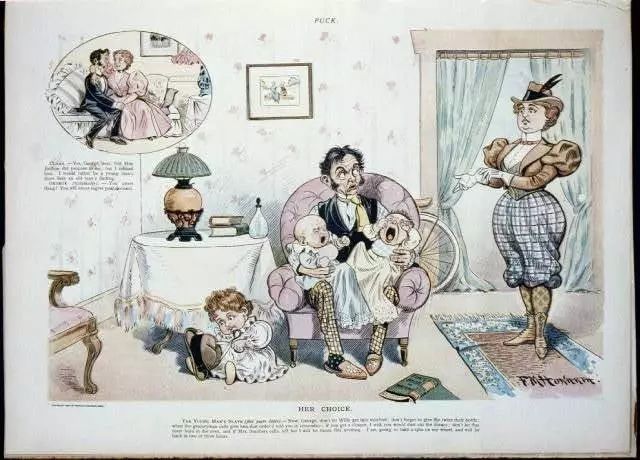

《她的选择》

(Puck, July 7, 1897)

无论是“颠覆”论的片面还是“变化悖论”的迷惑,这两种观点都以强调个人独立性的启蒙理性话语为逻辑前提,仅从性别政治角度去评判“新女性”的社会操演,预设其价值是对于社会规范的偏离。实际情况却是,十九、二十世纪之交的美国正处于从个人独立转向群体福祉和国家身份的“进步主义”语境,女性群体也更多强调自我身份与国家身份的一致性,而不是异质性。她们在参与公共政治时所依赖的依然是传统的性别话语,力图以“持家人”身份增进公共福祉。本文以当时美国社会和文学中的女性为研究对象,从国家认同角度辨析“新女性”何以被定义成社会的“非理性”因素以及女性群体对于“进步”话语的妥协、挪用甚至维护,指出她们利用主流文化赋予的道德权力参与到美国建构进程之中,成功地将女性的“非理性”负面形象转化成正面的“社会持家人”和“共和国母亲”形象,体现了女性公民对于国家政治的服从。从这个意义上讲,她们非但不是反叛者,反而是建构和维护美国意识形态的积极力量。

从“天使”到“野蛮人”:

进步话语中女性与文明之间的“理性”区隔

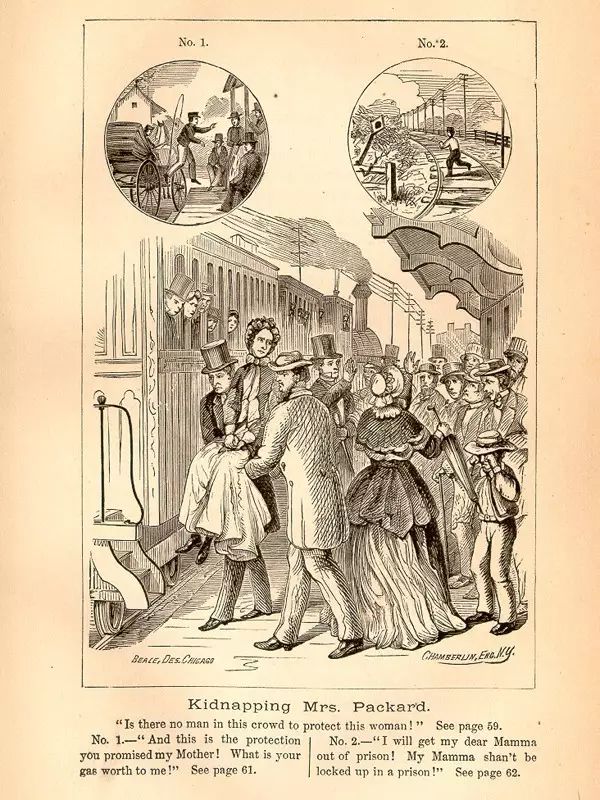

《绑架帕卡德太太》

(Elizabeth Packard, Modern Persecution, vol. I, New York: Pelletreau & Raynor, 1873, p.59)

“新女性”对公共领域的踏入之所以引发社会争议,是因为这背离了进步主义时期美国对女性的定位。正如《北美评论》的读者来信所显示的,当时的“进步”话语将女性视为缺乏“理性”的个体,没有能力参与美国的“民主”政治,因而也和“野蛮人”一样无法体现人类文明的进步。[9] 这一观点的奇特之处并不是它延续了不准女性参政的传统性别规范,而在于剥夺了女性在维多利亚时期享有的“道德天使”和“文明守护者”的神圣角色,通过“理性”在女性和“文明”之间树立了一个不可逾越的区隔;更关键的是,这一观点还以此为基础将女性与“劣等种族”相类比,从而固化了自身的合法性。隐藏在这一思想意识形态之后的是美国在十九世纪末二十世纪初的国家身份建构进程以及这一进程对于启蒙理性的借用和重构:它利用和改造了启蒙理性的内涵,将原本指代个体独立的“理性”提升为公共政治和种族文明的先决条件和根本特征,体现出从个人主义到群体主义的明显转向。

美国的革命和立国得益于弘扬个体独立的启蒙理性,但在资本主义发展过程中,美国逐步变成了个人主义泛滥、自由经济无序扩张的丛林。颇感压力的男性于是提倡性别领域分离原则,赋予女性和家庭一个象征性的崇高地位。他们认为,公共政治的运转是肮脏无情的,男性必须保护女性不受它的污染;女性是道德的化身和文明的守护者,应该把家庭营造成纯洁神圣的港湾,以虔诚的信仰和高贵的道德为男性提供慰藉和精神指引,使他们的政治行为不要因过于野蛮而偏离文明的轨道。维多利亚时期的文化领袖约翰·拉斯金在《女王的花园》(“Of Queen’s Gardens”, 1865)一文中评价道,家庭中的女性是“秩序的中心,消除痛苦的香膏,映照美丽的镜子”,她们把家庭变成了宜人的花园,而男性“在本质上都是好战的,他们能为任何目的甚至毫无来由地争斗”,他们主导的外部世界“秩序更难保证,痛苦更加肆虐,美丽更加难寻”,女性就应该充当道德良心,“为男性选择他们的事业,阻止不义的争斗”。[10] 这一说法把女性与“文明”相等同,将她们的持家活动与女王治理国家相类比,视为维持国家身份的重要层面,高度肯定了女性持家对于文明的意义。[11]

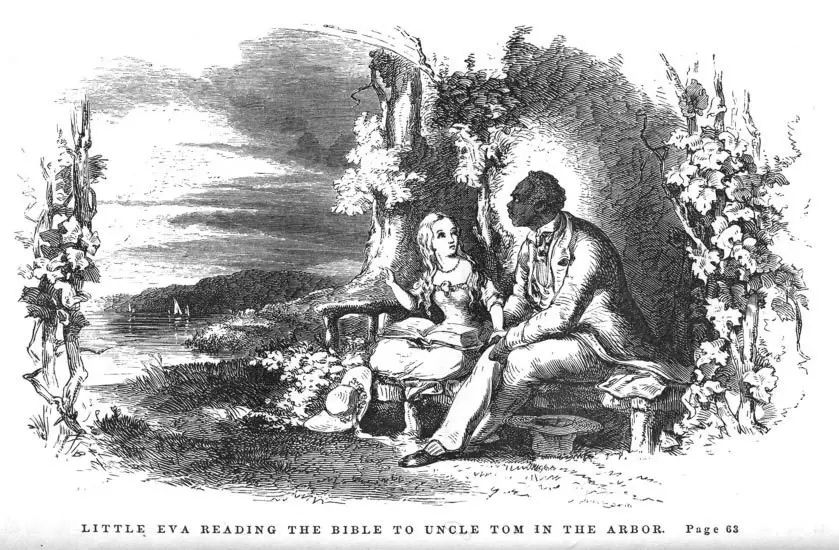

《小伊娃在凉棚中给汤姆叔叔读<圣经>》

(《汤姆叔叔的小屋》第1版中的插图,1852年)

美国女性同样拥有这个“道德天使”的光环,其圣化形象在大众想象和文学作品中成了一道独特的风景。一个典型例证是,在废奴小说《汤姆叔叔的小屋》中,最为耀眼的角色并不是题名主人公黑奴汤姆,而是符合“真正女性”标准的白人中产阶级女性。金发雪肤的伊娃在外貌和思想上都被刻画成一个天使的形象:她对黑奴抱有基督式的悲悯,其临终前将自己的金发散发给家中黑奴的行为喻示着福音在种族阶级意义上的垂直传播。另一位天使女性、参议员伯德的夫人同情逃奴伊莱扎,说服了原本投票支持《逃亡奴隶法案》的丈夫一起帮助她,敦促丈夫重新选择了符合人类文明判断的道路。作家哈丽叶特·比切·斯托也因此被林肯总统赞为“引发一场大战的小妇人”[12]。就主题呈现而言,这部小说“颂扬了母亲的美德,她在家庭中的权威和良善影响被用来纠正外部的男性商业领域对于人性的摧残”[13]。总而言之,十九世纪中期的女性确实通过“文明持家”对美国的历史进程施展了影响。

到了十九世纪末二十世纪初,技术进步进一步加剧了资本主义的扩张冲动和内部竞争,美国社会开始意识到缺乏监管的“发展”正在将美国降格成非理性的“自然”,完全偏离了“美国例外论”一直宣扬的国家形象。他们力图通过一场“进步主义”运动重新定义美国的民主政治,弘扬发挥政府主导职能的“社会控制”理念,实现以群体利益为旨归的“理性”民主。[14] 在这场全国性的思想、政治和社会运动中,启蒙理性的定义发生了重大变化。“理性”不再是个人独立性的彰显,而成了种族文明的衡量指标,进而被塑造成美国“民主”政治的专属特征。

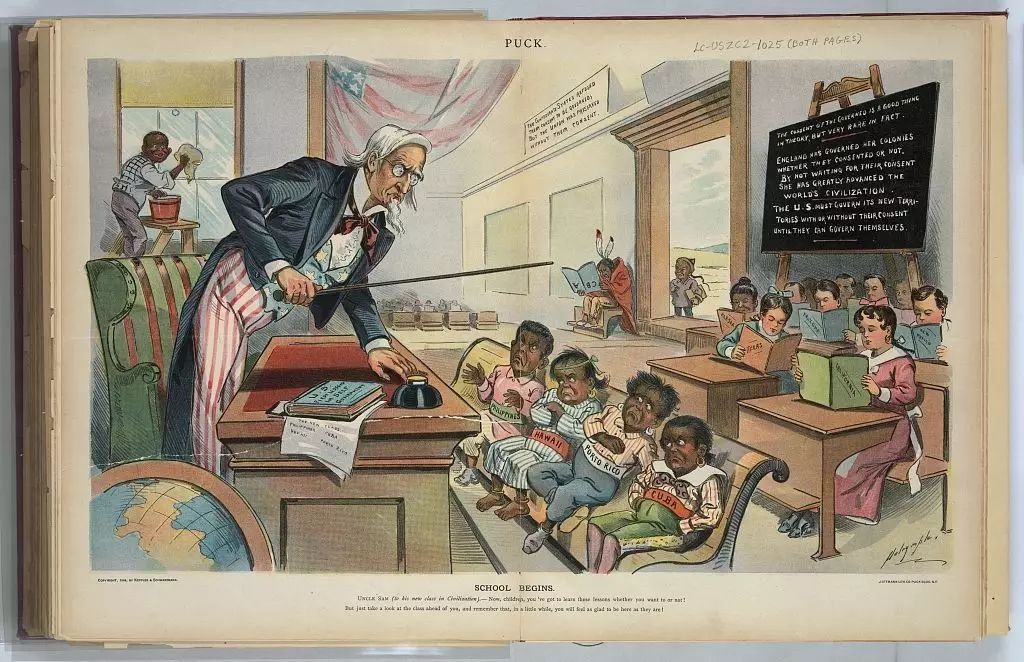

“进步”话语就是以“理性”为基础对内定义美国“民主”模式、对外证明美国人种族优越性的意识形态,意在塑造本国公民和殖民地属众(古巴、菲律宾群岛等)的国家认知和世界图景。其主要目标就是把美国塑造成一个“先进的”的文明。自约翰·温思罗普在布道中号召前往美洲的清教徒将之建成“基督教仁爱的典范”以来,美洲以及后来的美国身份话语一直将自身塑造成全世界人民追求自由和理想的“应许之地”和“山巅之城”。到十九世纪后期,新移民大量涌入美国,在人口和文化上对美国主流社会构成了威胁。为了把这些新移民拒之门外,美国力图从“文明”角度证明他们相对于美国的不适宜性,建构了一个世界种族的“进化”链条:不受欢迎的新移民被宣称是处于人类文明发展史低点的野蛮存在;进化链条的顶点是盎格鲁-撒克逊文明。政策制定者认为,“为了让美国文明得以保持和发展,美国最高层的知识界、经济界、社会界和政界必须在可预见的将来确保由来自北欧的中上层阶级的后裔组成。绝大多数黑人、印第安人、拉美人、亚裔美国人、劳工移民和女性在连续几代的时间内都不可能胜任美国公民身份的要求” [15]。

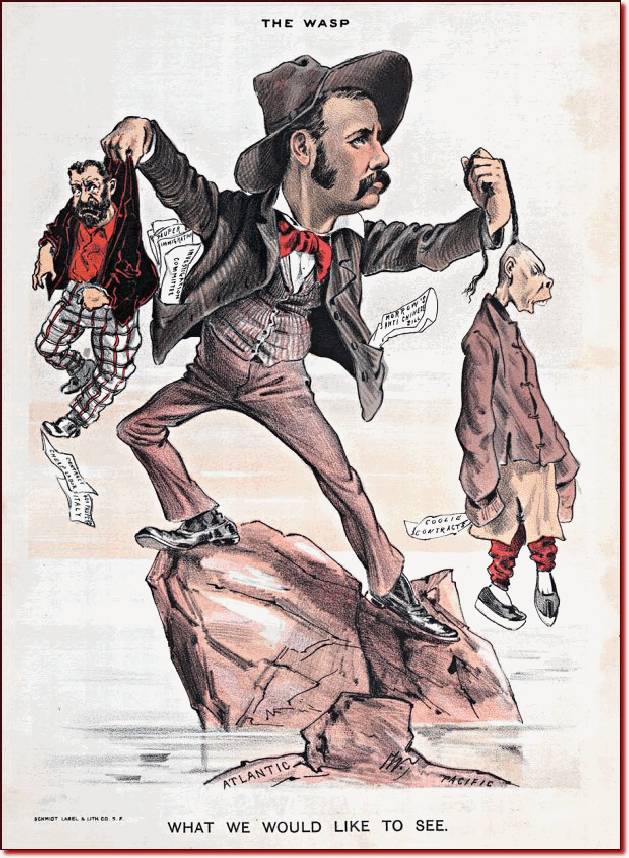

《我们希望看到的》

(The Wasp, vol. 21, July - Dec. 1888)

可见,所谓的“进步”就是盎格鲁-撒克逊白人男性将自身的群体身份定义为美国文明标准、为了建构其“先进”性而炮制的种族话语。他们对于其他种族的歧视通过“文明”一词得以巧妙地隐藏并获得了表面上的客观性。按照这个逻辑,其他种族因为文明落后而必将被历史淘汰。印第安人、黑人等于是就因为身体、道德和文明水平“低劣”而变成了“消亡的种族”(vanishing race)。[16] 根据“进步”话语,先进的美国一方面与这些野蛮种族之间存在不可逾越的分界线,另一方面也担负着照顾低劣文明的重任。那些种族因此成了“白人的负担”。这一短语来自英国作家鲁德亚德·吉卜林在美国进步主义杂志《麦克卢尔》(McClure’s Magazine)发表的《白人的负担》(“The White Man’s Burden”, 1899)一诗。在诗中,吉卜林呼吁美国推行帝国进程,担负起提升菲律宾殖民地文明的重任。这一思想被美国社会迅速接纳,在大众读物中广为流行。《裁决》(Judge)杂志在1899年4月1日刊载卡通画《白人的负担》,内容即是山姆大叔在向着光明万丈的山顶攀登,身上背着黑人、印第安人、中国人等各色人种。[17] 1916年《世界》(The World)杂志中的同名漫画则画了一个白人扛着受伤的墨西哥大陆。[18]

《白人的负担》

(Judge, Apr. 1, 1899)

《家庭的最后成员》

(Harper's Weekly, Sept. 25, 1869)

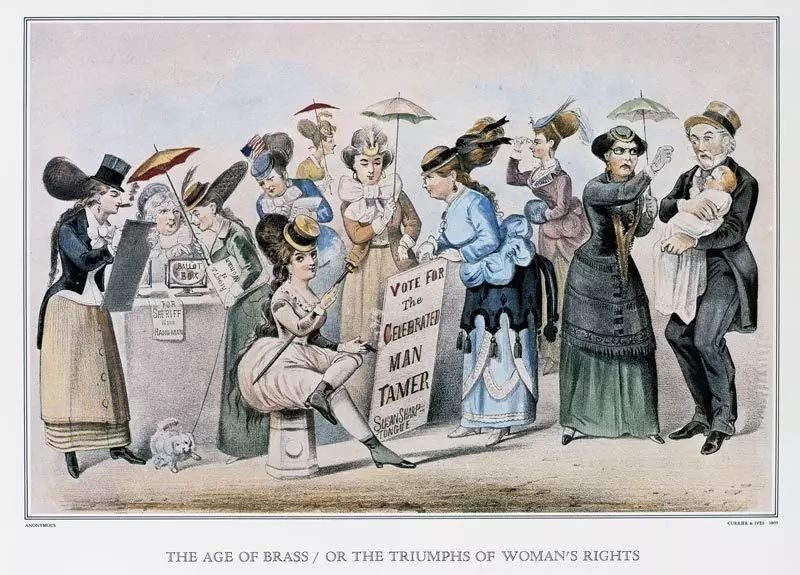

吊诡的是,在这一以“进步”为基调的“文明进化论”中,虽然美国不时被比喻成年轻母亲的形象,但一直被尊为文明体现者的女性与“文明”的关系却在公共政治实践层面被切断了。如上文引用的美国政策制定者的论调所显示,女性被与其他“低劣”种族相提并论。究其原因,在于当时公共政治领域中的“理性”标准被性别化和种族化了。“理性”被认为是实现进步的最基本前提,它与“非理性”的区隔是当时美国社会最为显著的特征。[22] 根据“进步”话语,只有具有理性的人群才能在技术进步的社会背景下实践“美国民主”;这个群体概念被称为“民主公众”(democratic public),专指盎格鲁-撒克逊裔的中上层阶级的男性。女性和“野蛮”种族则被归为无法实现进步的“非理性大众”(irrational crowd),是美国民主政治体制中的“不适宜”群体。性别差异被认为是社会发展的必然结果:原始社会向现代文明的进化道路充满了困苦艰辛,只能依赖男性进行拓荒;女性从属于过去,只能在家庭领域体现道德纯洁。[23] 马克·吐温的小说《亚瑟王朝廷里的康涅狄克州美国人》(A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court, 1889)中有一幅插图,内容是时间之神拿着镰刀,在“现在”(十九世纪末)和“过去”之间划下鸿沟。“现在”被绘成一个现代男子,伸着双手想拉回“过去”;“过去”则是个被动地坐在地上哭泣的古装女子。[24] 正是这种与理性技术时代脱节的形象使得进步主义时期的美国社会激烈否认“新女性”具有参与公共政治的能力。他们认为,“绝大多数的”女性在精神或体力上都缺乏天赋,这是“自然的错误”;女性不像男性一样具有理性“常识”,“吓人的时候比男性更残忍,掌权的时候比男性更无情”,这注定了她们制定的法律只会是“恐慌”或“偏见”的产物,一旦从政“只会比男性失败得更彻底”。[25] 简而言之,一贯被视为与“道德”而非“理性”等同的女性在进步语境下丧失了体现“民主文明”的功能,从“女王”的神坛上跌落成为野蛮人。

《胆大妄为的时代;或者,女性权利的胜利》

(New York: Currier & Ives, 1869)

将女性与“野蛮人”并置在文明对立面的理念在深受达尔文主义影响的自然主义作品中表现得尤为明显。弗兰克·诺里斯的小说《麦克提格》(1899)中的女主人公特瑞娜便是一个典型的非理性角色。她对于金钱有着恋物癖式的欲望,并将自我降格成了这一欲望的奴隶:

她对钱的渴望排斥了所有其他的情感。钱就在她的行李箱下面,帆布包里、羊皮包里、铜质火柴盒里都是。特瑞娜没有一天不把钱拿出来放在眼前,抚摸着。一天晚上,她甚至把所有的金币铺在床单上面,然后上床脱光,在钱币上睡了一整夜——那光滑的钱币触碰着她整个身躯,让她获得了一种奇异的狂喜般的快感。[29]

这段带有性暗示的描写显然呼应着古希腊神话中宙斯化身金雨与人间女子达娜厄交合的场景。对于当时美国的读者而言,这段描写的神话影射非但不能激发原有的史诗般的崇高感,反而更强烈地体现了现代金钱环境下美国女性丧失了固有的情感美德而向动物性和异族性的堕落。她的丈夫麦克提格便在其欲望的逼迫下,一步步从代表理性的医生沦落为酗酒的感官动物和杀人犯。

很难想象在自然主义者的眼中,特瑞娜所代表的女性会将美国带往何方。正是在这一语境下,热衷于公共政治的女性“僭越者”被美国主流社会视为“文明内部的野蛮人”(internal barbarian),其行为动摇了国家的道德根基,伤害了美国的民主政治,因而被斥之为社会“病态”。以投票权为例,美国社会认为它要么毫无意义,要么会产生类似“通奸”的危害。因为女性应该顺从她们的丈夫,她们参与投票无非就是将男性的票数翻了一倍,结果没有任何改变。如果投票不一致,女性就背叛了她们的丈夫,像通奸一样为性别道德所不容。所以,投票权其实是在鼓励女性脱离家庭这个对于她们来说唯一合适的权力策源地,放纵非理性的“内在欲望”而引发道德滑坡。因此,反女性投票运动者坚决要求“新女性”抛弃“通奸式的个人主义”,放弃不当要求。[30] 女性的道德权力一旦超出家庭领域,便成了阻碍社会进步的病态行为。比如,十九世纪末成立的动物福利组织(成员为女性)经常抗议活体动物被用于医学实验,医学专家对她们不懂“科学”却要指手画脚的行为大为光火,将之“诊断”为“神经性爱恋动物症”,病因是女性无法适应人类社会的发展而对动物产生了病态移情,其本质是“反社会的”。[31] 这一观点在美国民众中颇有市场,当时的环境保护实践和自然文学书写(nature writing)也因此被看作女人气的无病呻吟。[32]

总而言之,在美国进步主义时期,“理性”随着美国国家身份建构的需要而从个体启蒙层面进入到公共政治层面,成了彰显技术进步、民主政治和种族进化的生理学和社会学双重意义上的文明标记。在这一转化过程中,女性与其他种族一起被赶下“文明”的神坛就显得不可避免,因为这是国家建构工程的必要步骤,是保证美国“民主政治”的理性基础,是维持美国在人类文明进化链条“顶端”位置的前提。而以往研究较为忽视的事实是,当时绝大多数的中产阶级白人女性并没有太过反感这一“进步”话语,因为相对于她们对于社会权力的需求来说,将其他种族隔绝在美国之外才是当务之急。

文明论视野下的“社会持家”:

道德权力、种族意识与女性的国家建构实践

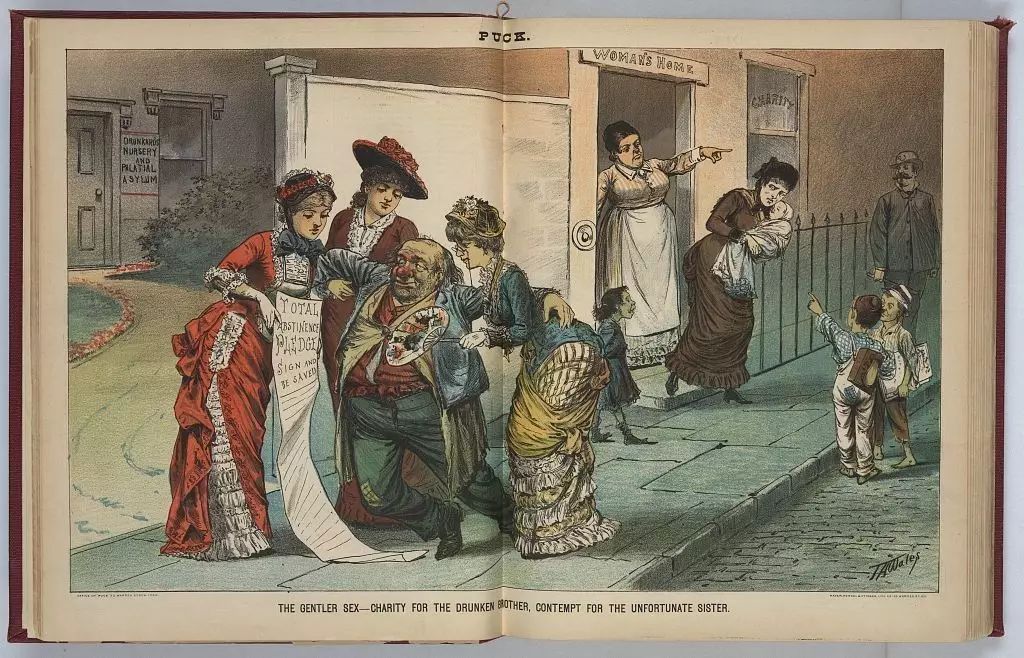

《更温和的性别——宽容喝醉酒的兄弟,鄙视不幸的姐妹》

( Puck, Aug. 21, 1881)

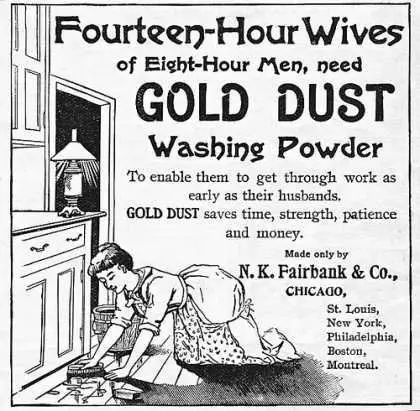

“进步”话语虽然在政治实践层面将美国女性与“野蛮”种族并列,但并没有将女性从美国文明体系中完全驱逐,而在家庭领域为她们留了一席之地。当时的美国社会依然相信,文明“建基于永久的婚姻之上”[33]。如若白人女性安心承担持家责任,她们便仍可享有道德天使的高贵地位,参与到塑造美国文明优越性的国家工程中。根据性别分离原则,男性是文明的生产者,女性则担负着文明再生产的任务:她们不仅要在思想和行为模式上保持既有的文化传统,而且负责将之教授给美国的孩童,在家庭这个最基本的社会层面确保文明的延续性。于是,“持家”成了一个关乎美国文明的隐喻。

这一“文明的持家”功能被“进步”话语所征用,成为美国国家建构工程的重要组成部分。持家首先被定义成一门科学,并被作为女性“理性”的生存方式纳入美国的国家经济之中。从小学到研究生的各个教育层次,学校都设立了针对女性的课程,引导她们“科学地”经营家庭这个国家经济的一部分,从而为国家建设做出贡献。[34] 更重要的是,“持家”担负了定义美国身份的崇高使命。在十九、二十世纪之交的工业化、现代化和移民化语境下,美国主流社会尤为关切盎格鲁-撒克逊族裔的种族纯洁、政治地位和文化传统的保持。他们找到的方式之一便是将家庭确立为定义、建构和区分美国公民身份的核心政治机制:它不仅能够维护血统的延续,更成了体现典型美国价值观的处所。因此,女性的“持家”便至关重要:对传统家庭的维护和亲缘关系的加强,已经不再是普通公众的情感问题,而是关乎美国文明和国家身份的政治问题。[35]

在女性持家中,最重要的任务是延续美国的“民主”文化习惯。在当时的美式民主理论中,“习惯”一词被赋予了特殊的政治意义,成为区分种族优劣的文化标记。进步主义哲学家和教育家约翰·杜威认为,社会在思想和行为上的“标准和习惯”是民主政治得以实现和延续的前提。[36] 当时最著名的女性活动家简·亚当斯也认为,一个种族社会的秩序依赖于它的“风俗习惯和友善交往”[37]。在进步话语中,“民主习惯”能够形成的基础是“理性”,因而是白人种族的专属特征。其他种族在人类文明发展史上处于孩童期,在政治上势必处于不成熟的阶段,其涌入美国的移民必定会因缺乏“民主习惯”而腐蚀美国的“先进”文化。避免这种情况的办法就是“教育”,“教育”是连接“不成熟者的潜力”和社会“标准和习惯”的桥梁。[38] 因而,在国际上,美国将自己定位成学校中的校长和教师,担负着教导“孩童”国家的责任 [39];在国内则按照美国的文化标准“归化”移民,最终实现“从他们到我们,从外国人到美国人,从下层阶级到中产阶级的提升”[40]。这一归化工程便是美国“熔炉”形象的由来。在持家话语中,保持传统习惯和教育孩童这两项任务都由女性来承担,她们于是在家庭领域成为体现美国文明“进步性”的代表。

《开学了》

(Puck, Jan. 25, 1899)

这一语境决定了美国进步时期的主流社会女性不可能成为抛家弃子的“新女性”,而必须在“持家”话语框架内实现参与社会事务、体现美国荣光的愿望。她们采用的具体方式是将“持家”拓展为“社会持家”(social housekeeping),即策略性地运用传统性别话语赋予女性的道德权力,从被动的道德体现者变成积极的监察者,将自身的使命定义为评判和守卫美国的“社会正义”和“道德优越”。这无疑是针对“进步”话语的一次成功的女性主义阐释,再次恢复了女性与“文明”的等同关系,为自身介入美国的民主政治和国际形象建构工程找到了合法性。在介入过程中,美国女性拥护美国的“进步”形象且内化了当时的科学与种族话语,进而确立了自身“社会持家人”和“共和国母亲”(republican mother)的形象。

《科普里一家的画像》(约翰·辛格顿·科普里 [John Singleton Copley] 绘,约作于1775-1776年间;画作的构图与光线运用突出了科普里夫人这位母亲的中心位置,故常被认为表达了这个时代的“共和国母亲”情感,参见David M. Kennedy et al., eds., The American Pageant: A History of the Republic, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006, p. 169)

“社会持家”这一概念指美国女性采用持家修辞来对公共政治事务施加影响,以避免引起主流社会的反感。美国女记者和政治活动家里塔·蔡尔德·多尔在1910年说:“女性的领域是家庭。但家庭并非指个人家里四堵墙围成的空间。住家就是社区。公众构成的城市就是家庭。公共学校是真正的育儿所。住家和家庭急迫地需要他们的母亲。”[41] 女性活动家借助道德话语解释她们“社会持家”的正当性乃至急迫性:男性主导的资本主义发展降低了美国社会的道德水准,致使美国在1890年代陷入经济危机的泥淖。如萨拉·格兰德为“新女性”辩解时所言,女性开始关注社会事务的原因“不是女性变得男性化了,而是男性变得阴柔了”,当下男性不再接受高贵的美国传统男性气质的熏陶,而在商业社会中沾染了“浅薄的市侩精明,可用庸俗一词以蔽之”[42]。面对男性造成的道德危机和社会危机,美国女性有责任与他们共渡难关,通过对整个社会的“持家”让民众重新感受到“母性关怀、道德净化和阶级归属感”,进而帮助社会重回正常发展的轨道。[43]

《每天工作八小时的男性的每天工作十四小时的妻子,需要“金粉”洗衣粉》(1893年广告海报)

女性“社会持家”的这三个目标与美国塑造自身“进步”形象的意图一致,因而成为美国“文明”和“民主”政治的有机组成部分。美国进步主义运动的目标在于推行社会正义,抑制资本社会的无序竞争倾向,为弱势群体争取权利。由于它经常使用新教话语,借助“基督之爱”的名义达成改革目的,因此也被称为“社会福音”运动,是美国国内政治的主要表现。根据当时的性别意识形态,女性与“虔诚”和“道德”具有“天然的”联系,绝大多数“道德的”或“正确的”决定应该由女性来做出。因此她们名正言顺地在社会和文学中成了美国道德权力的掌控者。[44] 她们还利用达尔文有关文明进步的“科学”话语来佐证女性“社会持家”的必要性,就如自然界中雄性动物向雌性展示力量一样,在人类文明中,男性吸引和取悦女性的方式是国家治理,这一“自然选择”的结果是,女性的喜好成了男性气质和公共政治的标准。这一观点因太具颠覆性而马上遭到达尔文本人和他的男性信徒们的否认,但正如评论家安格斯·弗莱彻所总结的,进步主义时期的美国女性抓住这一点发展出“女权达尔文主义”思想,声称阻止女性参政将会对人类种族的“进化”造成危险和伤害。在这一诉求的影响下,美国社会开始正视女性在国家政治中的作用。伍德罗·威尔逊总统相信女性拥有“道德本能”,“对正确解决我们面对的问题至关重要”,应该拥有投票权。[45]

《表情研究;当女性是陪审员时》

(查尔斯·达纳·吉布森 [Charles Dana Gibson, 1867-1944] 绘;女性在当时极少充当陪审员,除非被告是女性,吉布森在这幅画中以不同的服饰及头饰暗示画中人物各自的社会经济地位,她们的表情则包括了怀疑、不齿、同情,等等;Life, Oct. 23, 1902)

总体说来,女性的“社会持家”具有三个特征。首先,她们坚守性别领域分离的社会规范,主要依赖“道德软权力”在“文明”层面发挥作用。比如,当时拳击运动因为太过暴力而受到女性组织的反对,被定义为“不文明”而使商业经营举步维艰。无奈之下,拳击协会不得不向女性妥协:他们邀请上流社会女性观看比赛,在广告中特意加上“有数百个女性观看”之类的话语来打消观众的疑虑,证明拳击并不是“野蛮的”活动。[46] 其次,女性的“社会持家”与家庭持家类似,遵循所谓的“女性美学”原则。与强调个人独立性(independence)的男性文化不同,十九世纪女性更加强调彼此间的相互依存(inter-dependence):在同侪之间体现为“姐妹情谊”,代际之间体现为“母女关系”,通过形成女性共同体的方式来实现性别诉求。最后,女性在介入社会事务时延续了家庭中的清洁者和哺育者角色,将自身的权力严格限制在传统的“女性领域”,如孩童照顾、食品安全、健康卫生、社会慈善等,刻意凸显着自身的“持家人”身份。[47] 这些特征不仅反映同时也决定了美国女性“社会持家”的两大主题:自然空间塑造与社会道德塑造。

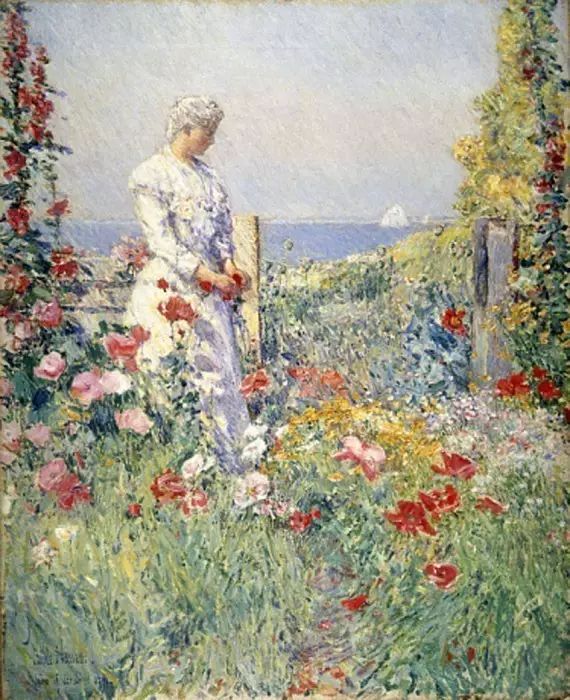

《在花园中》

(西莉亚·萨克斯勒的友人、画家恰尔德·哈萨姆 [Childe Hassam] 于1892年为其绘制的油画,原画现存于史密森学会国家美术馆;《岛屿花园》一书以彩石平版画形式将该画作用作卷首插图)

[1] “真正女性”标准要求女性拥有“虔诚、贞洁、温顺、持家”这四种美德,在服务男权社会的同时成为社会“文明”的标尺(see Barbara Welter, “The Cult of True Womanhood:1820-1860”, in American Quarterly, 18:2 [1966], pp.151-174)。

[2] See Sarah Grand, “The New Aspect of the Woman Question”, in The North American Review, 158 (Mar., 1894), pp.270-271.

[3] See Marianne Berger Woods, The New Woman in Print and Pictures: An Annotated Bibliography, Jefferson: McFarland & Company, 2009, p.11.

[4] Ouida, “The New Woman”, in The North American Review, 158 (May, 1894), p.612.

[5] Qtd. in Gillian Sutherland, In Search of the New Woman: Middle Class Women and Work in Britain, 1870-1914, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p.11.

[6] See Sheila Rowbotham, Dreamers of a New Day: Women Who Invented the Twentieth Century, London: Verso, 2010, p.4.

[7] See Gillian Sutherland, In Search of the New Woman: Middle Class Women and Work in Britain, 1870-1914, pp.13-14.

[8] See William H. Chafe, The Paradox of Change: American Women in the 20th Century, New York: Oxford University Press, 1991, p.9, p.11.

[9] Quida, “The New Woman”, p.612.

[10] See John Ruskin, Sesame and Lilies, Gloucestershire: Dodo Press, 2007, pp.55-57.

[11] See Kay Boardman, “The Ideology of Domesticity: The Regulation of the Household Economy in Victorian Women’s Magazines”, in Victorian Periodicals Review, 33:2 (2000), p.155.

[12] Cindy Weinstein, Introduction, in Cindy Weinstein, ed., The Cambridge Companion to Harriet Beecher Stowe, New York: Cambridge University Press, 2004, p.1.

[13] Elizabeth Ammons, “Heroines in Uncle Tom’s Cabin”, in American Literature, 49:2 (1977), p.163. 关于这部小说中的种族思想与家庭价值观的融合,详见 Arthur Riss, “Racial Essentialism and Family Values in Uncle Tom’s Cabin”, in American Quarterly, 46:4 (1994), pp.513-544。

[14] See Daria Frezza, The Leader and the Crowd: Democracy in American Public Discourse, 1880-1941, trans. Martha King, Athens: The University of Georgia Press, 2002, pp.113-120.

[15] Rogers Smith, Civic Ideals: Conflicting Visions of Citizenship in U. S. History, New Haven: Yale University Press, 1997, pp.467-468.

[16] See Walter Benn Michaels, “The Vanishing American”, in American Literary History, 2:2 (1990), pp.220-241; Walter Benn Michaels, “Race into Culture: A Critical Genealogy of Cultural Identity,” in Critical Inquiry, 18:4 (1992), pp.655-685; Paul R. D. Lawrie, “‘Mortality as the Life Story of a People’: Frederick L. Hoffman and Actuarial Narratives of African American Extinction, 1896-1915”, in Canadian Review of American Studies, 43:3 (2013), p.359.

[17] See http://www.globalresearch.ca/civilization-barbarism-the-white-mans-burden-1898-1902/

5461424 [2016-3-25]

[18] See Alan Dawley, Changing the World: American Progressives in War and Revolution, Princeton: Princeton University Press, 2003, p.74.

[19] See http://immigrants.harpweek.com/ChineseAmericans/Illustrations/113LastAdditionToTheFamily

Main.htm

[20] Willa Cather, A Lost Lady, NewYork: Vintage Books, 1990, p.141.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[21] 上尉早年在草原上建立了铁路网。铁路导致了对精确时间的苛刻要求,以自然为衡量尺度的地方时间被标准时间(即机械钟表显示的抽象时间)所代替。有关“现代”时间的建立,详见Jeff Webb, “Modernist Memory; or, the Being of Americans”, in Criticism, 44:3 (2002), p.232;迈克·克朗《文化地理学》,杨淑华、宋惠敏译,南京大学出版社,2005年,第98页。

[22] See Daria Frezza, The Leader and the Crowd: Democracy in American Public Discourse, 1880-1941, p.39.

[23] See Daria Frezza, The Leader and the Crowd: Democracy in American Public Discourse, 1880-1941, pp.68-96; Rogers Smith, Civic Ideals: Conflicting Visions of Citizenship in U. S. History, pp.467-468; Ann Towns, “The Status of Women and the Ordering of Human Societies along the Stages of Civilization”, in Martin Hall and Patrick Thaddeus Jackson, eds., Civilizational Identity: The Production and Reproduction of “Civilizations” in International Relations, New York: Palgrave Macmillan, 2007, pp.167-179.

[24] See http://www.loc.gov/pictures/item/2010715053/

[25] See Ouida, “The New Woman”, p.614.

[26] See Ann Towns, “The Status of Women and the Ordering of Human Societies along the Stages of Civilization”, p.176.

[27] Charles Darwin, The Descent of Man, N. Chelmsford: Dover Publication, 2010, p.399.

[28] See Ann Towns, “The Status of Women and the Ordering of Human Societies along the Stages of Civilization”, pp.170-175.

[29] Frank Norris, McTeague, New York: Dover, 2004, p.247.

[30] See Lisa Cochran Higgins, “Adulterous Individualism, Socialism, and Free Love in Nineteenth-Century Anti-Suffrage Writing”, in Legacy, 21:2 (2004), p.194.

[31] See Craig Buettinger, “Antivivisection and the Charge of ZoophilPsychosis in the Early Twentieth Century”, in The Historian, 55 (1993), pp.277-288.

[32] See Vera Norwood, Made from This Earth: American Women and Nature, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1993, p. 171; Adam Rome, “‘Political Hermaphrodites’: Gender and Environmental Reform in Progressive America”, in Environmental History, 11:3 (2006), p. 442, p.453.

[33] Margaret Deland, “The Change in the Feminine Ideal”, in Atlantic Monthly, CV (March, 1910), p. 295.

[34] 如南方乔治·皮博迪教育学院(George Peabody College for Teachers)在1914年成立了“家庭经济系”(see Mary S. Hoffschwelle, “The Science of Domesticity: Home Economics at George Peabody College for Teachers, 1914-1939”, in The Journal of Southern History, 57:4 [1991], pp.659-680)。

[35] See Elizabeth Freeman, “The Whole(y) Family: Economies of Kinship in the Progressive Era”, in American Literary History, 16:4 (2004), pp.619-664; Priscilla Yamin, “The Search for Marital Order: Civic Membership and the Politics of Marriage in the Progressive Era”, in Polity, 41:1 (2009), p.87; William Kuby, “Till Disinterest Do Us Part: Trial Marriage, Public Policy, and the Fear of Familial Decay in the United States, 1900-1930”, in Journal of the History of Sexuality, 23:3 (2014), pp.383-414.

[36] See John Dewey, “Democracy and Educational Administration”, in School and Society, 45 (April, 1937), p.462.

[37] Jane Addams, “Social Control”, in The Crisis, 1:3 (1911), p.22.

[38] See John Dewey, Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education, New York: Free Press, 1916, pp.2-3.

[39] See Eric Love, Race over Empire: Racism and U. S. Imperialism, 1865-1900, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2004, p.10. 关于当时欧美将自身与他国的关系定义为“父-子”或“教师-学生”模式的论述,详见Gary Wilder, The French Imperial Nation-State: Negritude and Colonial Humanism between the Two World Wars, Chicago: The University of Chicago Press, 2005, pp.125-126。

[40] David J. Rothman, Conscience and Convenience: The Asylum and Its Alternatives in Progressive America, New York: Aldine de Gruyter, 2002, pp.48-49.

[41] Qtd. in William H. Chafe, The Paradox of Change: American Women in the 20th Century, p.15.

[42] Sarah Grand, “The New Aspect of the Woman Question”, p.275.

[43] See Sheila Rowbotham, Dreamers of a New Day: Women Who Invented the Twentieth Century, p.2.

[44] See Judith L. Stephens, “Gender Ideology and Dramatic Convention in Progressive Era Plays, 1890-1920”, in Theatre Journal, 41:1 (1989), p.48.

[45] See Angus Fletcher, “Willa Cather and the Upside-Down Politics of Feminist Darwinism”, in Frontiers: A Journal of Women Studies, 34:2 (2013), pp.114-115.

[46] See Dan Streible, “A History of the Boxing Film, 1894-1915: Social Control and Social Reform in the Progressive Era”, in Film History, 3:3 (1989), p.241.

[47] See Mary Joy Breton, Women Pioneers for the Environment, Boston: Northeastern University Press, 1998, p.64; Darlene Emmert Fisher, “Evanston Women in the Progressive Era: Women Performed Social Work Representative of National Concerns”, in OAH Magazine of History, 1:3/4 (1986), pp.19-21.

[48] Adam Rome, “‘Political Hermaphrodites’: Gender and Environmental Reform in Progressive America”, p.442. 关于女性环保史的梳理,详见Susan A. Mann, “Pioneers of U. S. Ecofeminism and Environmental Justice”, in Feminist Formations, 23:2 (2011), pp.1-25。

[49] See Vera Norwood, Made from This Earth: American Women and Nature, p.24.

未完待续

原载于《外国文学评论》2016年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注