“文明”的“持家”:论美国进步主义语境中女性的国家建构实践(下)

编者按

本文将十九世纪末二十世纪初的美国女性运动置于当时的“进步”语境中进行考察,认为既有研究将之概括为“新女性”对于主流社会价值观的颠覆这一结论过于强调性别政治而忽略了种族和国家话语的影响。实际上,中产阶级女性并未违反传统性别规范,相反,她们通过“持家话语”积极地参与了美国国家形象建构的进程,利用种族等级论和道德规范塑造了美国的“进步”文明和“民主”国家的形象。

作者简介

周铭,男,北京外国语大学英美文学博士,中国人民大学外国语学院英语系副教授,主要从事美国小说研究。

进步主义时期美国女性作品中的自然塑造依然如“花园文学”一样维护着“持家”这个核心修辞。《尖枞树之乡》并没有把能干的女主人公托德太太塑造成追求个体独立的“新女性”,而是展现了一个穿梭在各式聚会和邻居事务之间的“社区持家人”,意在体现女性“在家庭和社会中不可取代的作用”。[50]《啊,拓荒者!》同样如此,虽然其女主人公亚历山德拉因是美国文学史上第一个女性拓荒者而被誉为“史诗英雄”式的新女性 [51],但小说不时将其拓荒事业类比成持家活动:“亚历山德拉的住宅就是那片广阔的原野,是她最能表现自己的那片土地。”[52] 她在社会生活中更是将自己定义为持家主妇,生活目标就是把弟弟埃米尔送出乡村,到城市求学;最终自己也回归女性角色而与卡尔结婚。这些细节往往引起女权主义评论的不安,实际上却是美国女性“社会持家”本身固有的二重性所致。

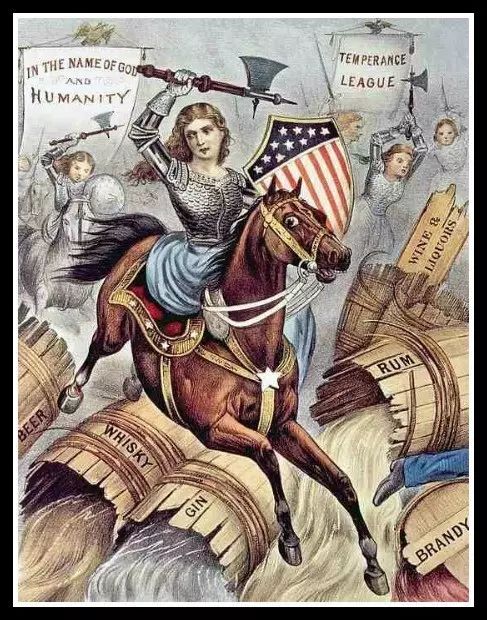

《女人们的圣战》

(New York: Currier & Ives, 1874)

在社会道德塑造方面,美国女性的“社会持家”在于通过守护美国的“道德优越”而拉开与其他种族的距离。评论家已指出,美国女性运动的一大特点是具有浓重的种族意识。[53] 这是一个与美国“民主”神话相背离的事实,也是进步主义时期女性的道德运动得以进行的基本依仗。女性活动家们完全内化了种族主义话语,将“不道德”等同于“非美国人”,经常采用“圣战”这一文明冲突的比喻来表达建构“纯洁”美国的愿望。[54] 运动的主要内容是反酗酒和反通奸。为了突出这一运动与美国“民主”政治的内在一致性,酗酒和通奸不仅被认为是低劣种族的恶习,而且被比喻成严重损害个体自由和理性的“奴隶制”,成了“民主”美国无法兼容的异质行为。

酗酒这一话题在欧美文化中一直争议不断。众多说法分为两类:一类认为酗酒是个体罹患的“疾病”,属于医学范畴;另一类认为它是社会特定群体的“习惯”,属于文化范畴。[55] 在“进步”话语的框架下,这两种说法开始融合:酗酒不仅体现了个人身体的缺陷,也是“低贱、原始的”种族的“意志的疾病”,体现了个人理性对于“自身内部的奴隶制”的可悲屈从。反酗酒者大声疾呼,酒精在“社会、商业、精神、身体”各方面都对美国社会构成了危害。酗酒会使人们丧失“理性”与自制力,抛弃道德天性,导致美国人逐代堕落成低贱种族。科学界也赞同这一观点,认为酗酒阻碍美国人种的进化,影响美国文明的延续。[56] 因此,美国想要保持“民主美德”、在国际上体现文明“进步性”,就必须拒绝酗酒。文学领域呼应了大众在身体和文明两个层面对于酒精的恐惧。斯蒂芬·克莱恩的小说《街头女郎梅吉》(Maggie: A Girl of the Streets, 1893)的女主人公梅吉因为父母酗酒而失去家庭的道德保护,终至被骗失身,最后沦为妓女。《麦克提格》中麦克提格理性丧失的标志就是沉迷于酒精,最后因为妻子特瑞娜不给他钱买酒而动手杀人。概括说来,反酗酒运动通过使用“理性”、“道德”这些词汇契合了“进步”话语中的世界种族等级图景,从而将本属于改变公民习惯的国内行为升华为一场维持美国文明优越性的种族道德之战。1873年,一位名叫戴奥·刘易斯的医生在公共讲演中号召女性使用自己作为道德权威的力量,用祈祷这种柔性的谴责方式迫使酒馆关闭。此后,一场由女性主导的反酗酒“圣战”拉开了帷幕。“基督教妇女戒酒联合会”等组织相继成立,在进步主义时期将这场道德运动推向了顶峰。[57]

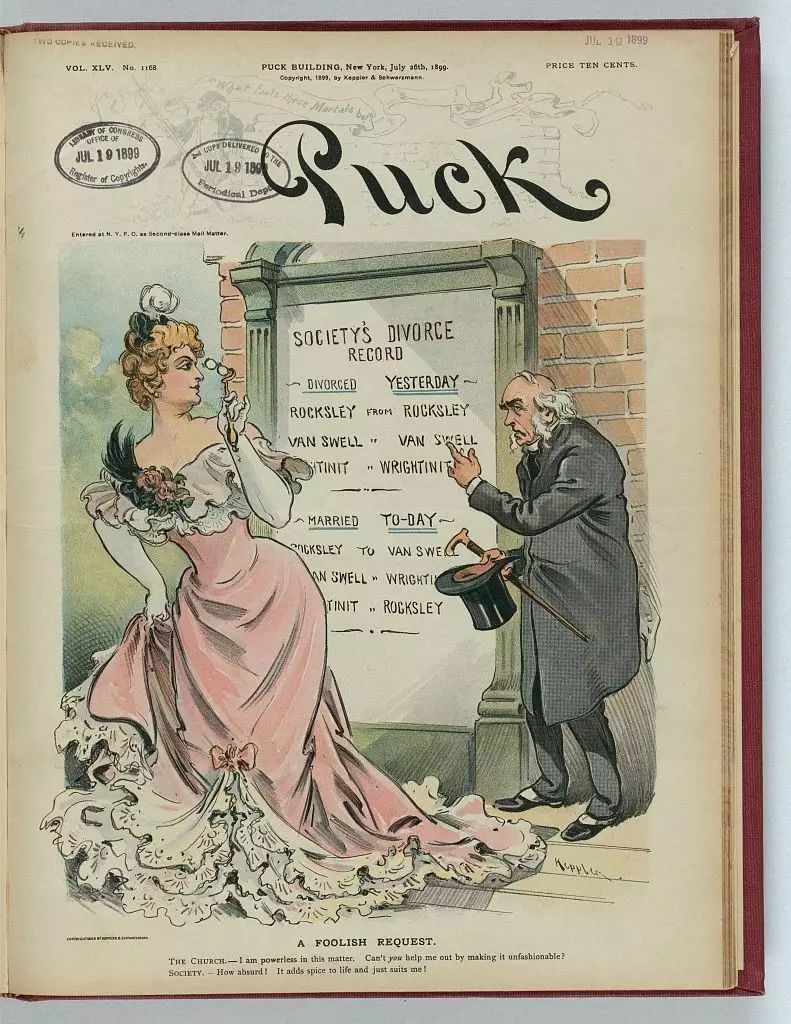

反通奸运动也是一场强化种族道德标记的思想意识形态战争。在“进步”话语中,家庭形式与国家身份紧密相连,个人的性行为也与公众福祉和美国文明密不可分。[58] 一夫一妻制是基督教的道德规范,也是美国文明的体现形式。为了让女性固守家庭这个“道德领域”,美国严格监管女性的性行为,针对卖淫、堕胎、通奸等出台了严厉政策。[59] 作为道德监察者的中产阶级女性对此非常支持,宣称只有基督教框架之内的家庭性爱才具有合理合法性,任何婚外性行为都是通奸,放纵的自由是缺乏理性的野蛮人种才会犯下的“意志薄弱”的贱行。正是在此背景下,美国女性积极参与了教会领导的反离婚“圣战”,以纠正这一“反社会”问题。[60] 她们着重抨击的通奸行为包括重婚和卖淫。多偶制把女性变成了性奴,因而被称为奴隶制的“孪生的野蛮”。对于美国女性来说,这一婚姻制度打击了她们把家庭变成基督教天堂的持家伟业,它滋生于中国和东南亚等“东方异教主义”和“独裁”地区,是那些地区的劣等移民带给民主美国的恶习。[61] 正是在这一意义上,西奥多·德莱塞的名作《美国悲剧》(An American Tragedy, 1925)的主人公克莱德为了追求新欢而谋杀怀孕未婚妻的恶行才被定义为“美国”而非个人的悲剧。

《愚蠢的请求》

(Puck, July 26, 1899)

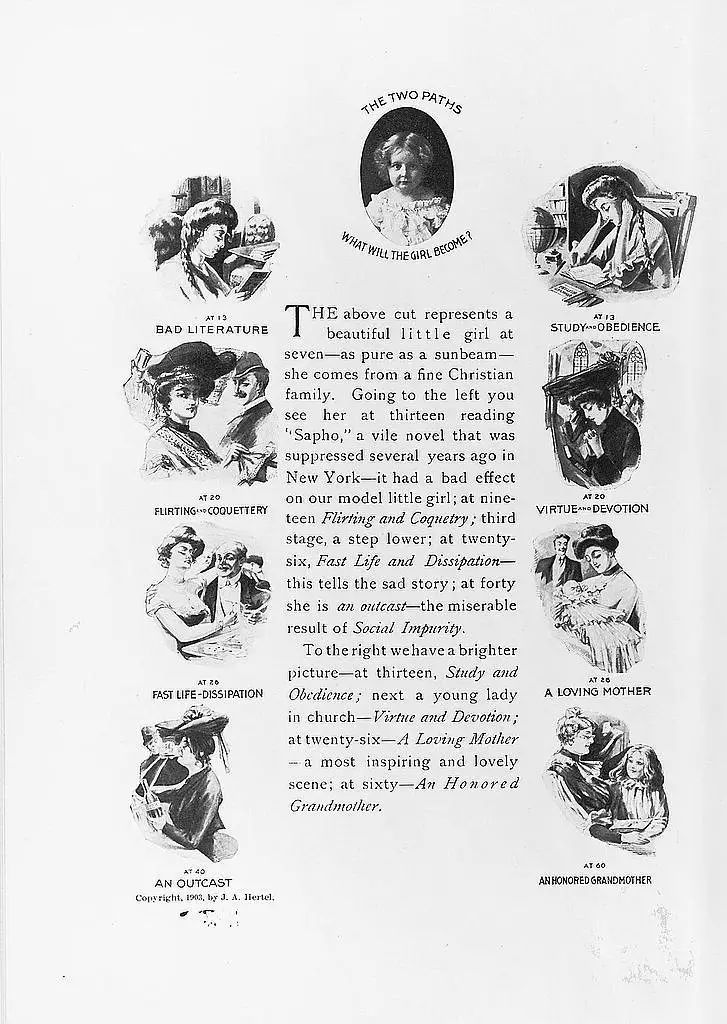

另一个损害美国民主美德的“白人奴隶制”(white slavery)是卖淫。[62] 十九世纪将女性视为传承文明的“道德天使”,就如《汤姆叔叔的小屋》中的白人女孩伊娃那样天性纯洁且毫无性欲。这个“无欲”的圣化形象其实隐藏着一个“好女人”与“坏女人”的划分:颂扬“好女人”对性欲的超越其实就是在谴责妓女是肉欲的奴隶。[63] 到进步主义时期,女性性欲更是被科学话语贴上“非理性”的标签,成为危害美国文明的因素。医学界认为,女性天性便是性欲的奴隶,在青少年阶段尤其如此,极易引诱正直男性并传染疾病;性欲旺盛且无法控制的女性是“精神变态者”(psychopath)[64]。所以,女性最理想的人生是从女童直接步入母亲阶段,以避免道德败坏的过程。如《街头女郎梅吉》女主人公的命运所示,女性一旦失去家庭的道德保护便很容易堕落成妓女。[65] 在美国社会看来,除非受到暴力胁迫,白人女性不会自甘堕落;卖淫女必然都是“意志薄弱”的“野蛮种族”移民。[66] 美国男性必须约束自身行为,回归“家庭性爱”体制,否则便会被劣等种族女性所腐蚀。这种道德监管任务跃升为白人女性维持“先进”文明的种族责任,也是她们融入“进步”话语的净化仪式。因而,她们自封为“美德守卫者”,把女性身体视为需要管制的对象,成立“纽约女子保护会”这样的志愿者警察组织来监督少女的性行为。妓女则成为净化仪式的献祭:她们必须在监狱中接受“持家话语”的教化,使其充满欲望的身体“美国化”和“家庭化”,成为美国社会中的建设性能量。在美国宾州的兰开斯特,“治疗”反叛少女“性欲过强”的药方便是繁重的家务,意欲使她们了解“持家的快乐”,避免走上卖淫的不归路。[67] 当时最负盛名的贝德福德女子监狱对妓女犯人进行了严格的“改造”,使她们出狱后只能成为家政服务员。对妓女性能量的规训不仅是性别政治的要求,也隐藏着缓解当时美国家政劳工危机的深层意图。[68]

位于美国堪萨斯州兰星市的州立女子工业农场(又被称为堪萨斯州兰星女子劳教所 [Kansas Correctional Institute - Lansing for Women, KCIL]该女子监狱于1917年成立,专门关押女性性病患者与其他女性罪犯;1983年更名为堪萨斯州兰星劳教所 [Kansas Correctional Institute at Lansing] )

在美国进步主义文学中,通奸主题跨越了阶级和区域的差异,与非理性和异族性联系在一起。在西部平民作家薇拉·凯瑟的《啊,拓荒者!》中,波西米亚人玛丽是“自由之爱”(free love)的代表,在婚外情的现场——浪漫的(因而是非理性的)白桑林之中——被暴怒而丧失理性的丈夫弗兰克(也是波西米亚人)射杀。[69] 当女性“社会持家”的代表亚历山德拉决意宽恕他时,弗兰克感激涕零地保证“要离开这个国家”,承认了自身对于民主美国的异质性。 [70] 东部上流社会作家伊迪斯·华顿的姐妹篇《欢乐之家》(The House of Mirth, 1905)和《纯真年代》(The Age of Innocence, 1920)共同刻画了违背婚姻机制的行为的后果。《欢乐之家》中的交际花莉莉因多次卷入与已婚男性的通奸丑闻而身败名裂,被逐出上层阶级交际圈。所幸她依靠缝纫女帽工作养活自己,最终得以清白离世,体现了持家对欲望的驯服和拯救。《纯真年代》则将具有异域情调的离婚女人、波兰伯爵夫人埃伦·奥兰斯卡刻画成美国上流社会的侵入者。最终,男主人公纽兰选择留在怀孕的妻子梅身边承担责任,没有任性地追随埃伦到欧洲去。华顿本人把《纯真年代》当做为激进的《欢乐之家》所做的“道歉”[71],但两部作品具有本质的一致性,都呈现了通奸作为非理性行为对于美国价值体系的威胁,必须通过主妇的持家美德来消弭其影响。

《两条道路——女孩子将会成为什么样的人》

(J. W. Gibson, Social Purity, New York: J. L. Nichols & Co., 1903, opposite p. 59)

总而言之,在进步主义时期的道德运动中,美国女性利用“进步”话语赋予自身的道德权威积极参与了政治事务,将自己从被动的“房屋中的天使”变成富有行动力的“社会持家人”。她们在此过程中表现出强烈的种族主义倾向,使非盎格鲁-撒克逊移民成为她们参与美国国家建构进程的祭品。

“共和国母亲”:承载帝国命运的女性身体

在美国进步主义时期女性的“文明持家”中,最能体现性别政治彻底服从于国家政治的行为是她们在国际范围内对自己“共和国母亲”的身份建构。究其实质,“共和国母亲”身份是国家政治对女性身体的“征用”,指美国女性通过生育和教育儿女来维护种族纯洁、彰显“民主”美德及拓展国家利益。通过成为“美国公民”的孕育所,美国女性将自身肉体变成了彰显国家权力的场域,以一种间接的方式承担了体现、保护和扩张美国文明的重任。

增加“美国人”的人口数量、维护种族纯洁是“共和国母亲”最主要的任务,亦是她们必须要打赢的“摇篮的战争”。十九世纪末,“低劣种族”移民的大量涌入和热衷生育让美国主流社会忧心忡忡,陷入被替代的焦虑之中。当时,一个国家的人口总量和各族群的数量比不仅仅是单纯的抽象数据,而且是关乎国家和种族存亡的指标。但在美国国内,白人女性的生育率远低于其他种族移民,被美国社会视为盎格鲁-撒克逊裔的“种族自杀”。女权主义作家夏洛特·吉尔曼在《美国太好客了吗?》(“Is America Too Hospitable?”)一文中痛斥美国在移民政策方面过于宽松,“愚蠢地”选择了“熔炉”作为国家身份的比喻。她令人瞩目地运用“做饭”这个女性持家的比喻——好的原料才能做出好的食物——以说明只有纯洁高贵的血统才能使美国走向进步,不加筛选地接受异族移民只会把美国变成“泔水”一样的社会。[72] 美国政府随后依照“社会控制”理念,根据从欧洲思想界学来的优生学思想制定了一系列国家法令法规,限制国内的“寄生虫、不可雇佣的人、低收入种族”延续其“低劣”基因:那些种族的女性不仅在社会经济领域被剥夺了“生产”的权利,在身体上同样如此。[73] 白人女性成为国家和民族希望的载体,被要求多生育盎格鲁-撒克逊后代,打赢这场人口战争。美国心理协会首任主席斯坦利·霍尔严厉抨击那些受过教育却选择不结婚的中产阶级女性,指责她们太“自私”,像“玩偶”一般没有用处。[74] 西奥多·罗斯福总统的评价体现了与此一致的官方态度:“如果女性认识不到做好贤妻良母是她们最重要的任务,那么我们国家则需要开始担忧今后的命运了”,并将不愿结婚和生育的白人女性称为“恶毒无知”的“种族背叛者”。[75] 白人女性很乐意地接受了“种族母亲”的圣化角色,甚至发展出了“优生学女性主义”(eugenic feminism)这样的思想来维护、固化和宣扬自己的这一身份。[76]

1925年堪萨斯州“最健康/最合格家庭” (the Fittest Family)称号获得家庭

《我的安东妮亚》的同名女主人公是这一身份最好的体现者。安东妮亚虽然是不受美国社会欢迎的捷克移民,但她在接受美国价值观、完成归化过程之后,便因为生育了多个孩子而被赞为“丰富的生命的矿藏,就如那太古民族的奠基人一般”;她的丈夫库扎克则是她“特殊使命的工具”。[77] 这个“特殊使命”显然就是进步主义时期美国白人女性担负的“种族母亲”之责。小说把安东妮亚视为民族的起源,真正表达的却是对美国新生力量的看重。小说最后一章的题名与安东妮亚无关,却是“库扎克家的儿子们”,他们像是“向着阳光的一次真正的生命大爆炸”[78]。这些描写中的昂扬之气便来源于种族人口对于美国“进步”身份的重要性。

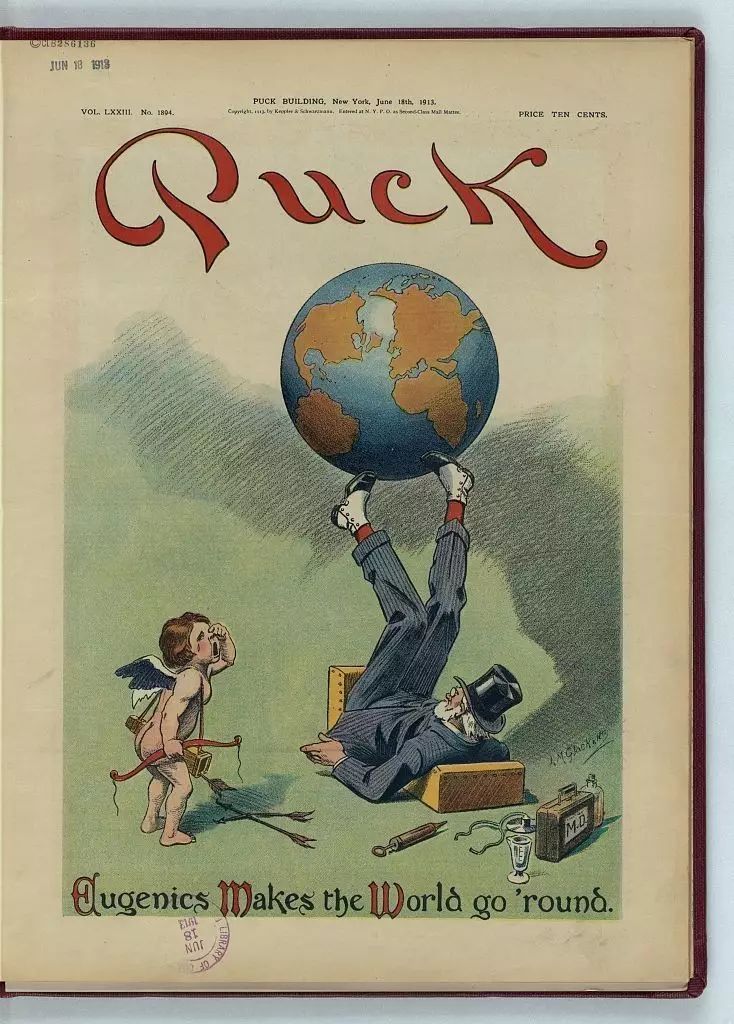

《优生学让世界运行》

(Puck, June 16, 1913)

在生育人口之外,“共和国母亲”对于国家政治的参与和贡献还有一个特殊的也是核心的形式,即对美国帝国主义战争的拥护。美国女性的这一情感认同经常为女性主义研究所忽视。传统研究总是把美国女性标榜成反对战争的先锋,原因大抵是出于为女性建构一个有别于男性的崇高形象的善意,但却没意识到这恰恰陷入了女性是“道德天使”这一身份编码的逻辑之中。从当时的历史语境来看,这一结论其实是男性刻意营造的意识形态策略,目的在于把女性排除在国家和文明的建构进程中之外,从而挽救他们自身的身份危机。在十九、二十世纪之交,随着“边疆”的关闭、体制化工作的日益重要、劳资矛盾的加剧、经济危机的爆发、移民数量的增加、“新女性”对于公共权力的主张等社会变革,被尊为美国民族性格的“边疆精神”日益式微,动摇了美国男性的身份基石。为此,美国社会呼吁重塑男性化的美国精神,在国际层面拓展新的“边疆”并推广美国文明。足球、拳击、健美和战争等富有“男性气质”的活动便成了实现这一意图的文化仪式,其中尤以战争为最高形式。任何不支持美国扩张战争的言行都被贬斥为女性化的“非理性”。[79] 这一舆论策略的根本目的在于促使女性回归代表柔性力量的居家角色。

当时一部分进步主义女性群体的立场和行动客观上的确符合男性的性别政治意图。在第一次世界大战期间,“妇女自由与和平国际联盟”主席简·亚当斯在海牙世界妇女大会上进行了首次国际反战努力,会晤各国首脑并在他们之间进行斡旋。[80] 但实际上,真正反对战争的女性只占小部分,美国中产阶级白人女性与帝国事业的联系远比“非理性”地反战这一刻板印象更为紧密。总体说来,她们表现出浓重的“爱国主义”情结,非常积极地支持美国政府的扩张战争。[81] 当时美国文学史上的一桩公案便是这一女性处境的注脚。在薇拉·凯瑟的小说《我们的一员》(One of Ours, 1922)发表并于翌年获得普利策小说奖后,该小说遭到了男性主导的文学界的批评。文化领袖H. L. 门肯认为凯瑟在描绘美国公民“参与消除罪恶之圣战”时带有“抒情般的荒谬……与女性小说家的战争模型别无二致”[82]。当时尚未成名的欧内斯特·海明威讥讽这是一部“凯瑟化的”(Catherized)作品:“可怜的女人,她总得找个地方搞点战争经历。”[83] “Catherized”这个双关语(暗指“麻醉的”[anaesthetized])把一个“非理性”的意象特质强行赋予凯瑟的女性视角,体现了男性创作的焦虑。现今评论为凯瑟多有辩解,认为她其实是在讽刺美国官方在第一次世界大战时的意识形态。[84] 但结合进步主义时期美国女性的“社会持家”运动背景可知,这部作品中持续出现“闪亮的理念”这一短语,并让美国士兵为之捐躯,完全符合当时女性对于美国帝国进程的支持,正体现了“捍卫美国民主和文明”的战时公民义务;题名“我们的一员”亦展露了建构美国群体身份的意图。

具体而言,一战时期的美国女性在三个方面承担了公民的帝国义务,藉此完成了“共和国母亲”身份的自我赋予:建构种族等级体系、送子参军和保障军队的战斗力。这三点的呈现都与身体话语紧密相关。

进步主义时期的美国女性效仿欧洲老牌帝国主义国家的女性先辈,积极建构并维护着种族等级体系,以便为美国的对外扩张找到最符合自然法的理由。欧洲帝国在推行殖民统治时,种族界限的划定和维持一直是它们致力解决的首要问题。那些作为帝国权力象征的男性被派遣至殖民地之后对母国文化少有遵从,经常屈从于肉体的欲望而与殖民地女性发生关系并产下后代。这一淫乱行为模糊了帝国与属地之间的人种等级,对帝国身份产生了解构性的影响;同时它也在军中传播性病,削弱了士兵的战斗力,降低了帝国的控制力度。为此,欧洲帝国除了在殖民地通过严厉的反卖淫法案之外,还炮制了一套以种族等级体系为基础的文明话语,将“妓女”一词等同于异族女性,把性病与原始和野蛮联系起来,将之定义为超出西方理性之外的“东方黑暗之地”。[85] 为此,帝国女性纷纷充当“道德传教士”,赶赴殖民地进行“文明的持家”——监督本国男性不再犯下“越界”行为,通过做饭、侍弄花园等体现“欧洲性”的持家活动为他们提供文化归属感,并且以母国价值观教育自己在殖民地所生的孩童——从而在重建种族和阶级秩序中发挥了“战略性”作用。[86] 比如,法属西非的教育总督察盛赞帝国女性以“柔软的力量”为帝国事业做出了贡献,成为隔离殖民者与被殖民者的分界线:“我们只要处于同种女人的监视下,就依然是个体面人。”[87]

进步主义时期的美国女性显然秉承了欧洲女性先辈的帝国意识和性别定位,亦通过在国内的“社会持家”和国际的传教活动彰显了她们对“进步”话语和世界种族等级体系的认同,不仅为美国的国际扩张找到了合法性,也影响了美国人的世界认知和国家想象。从国际传教活动来说,美国女传教士青睐的地区都是那些“低劣的”“落后”民族生活的地方,意图“提升”他们的文明程度。中国便是美国女性传教的重点地区之一。[88] 这不仅在美国文学中有所体现(如《我们的一员》把美国女性去中国传教视为比男子参军拯救旧欧洲更加英勇的献身之举),连中国旅美作家的创作也多在这一语境中展开,如冰心的短篇小说《相片》[89]。这是被收录进美国《1880-1980短篇小说与相片文集》的唯一中国作家作品,它通过美国女传教士施女士与中国养女淑贞之间的关系,展示了美国女性在种族政治和性别政治的张力之间对于美国帝国进程的参与。到中国教会学校教书的施女士由于孤独而收养了孤儿淑贞,将她当做布偶来保护和爱惜。这个“美国/母亲-中国/女儿”的关系不仅体现了上文所提到的文明进化论框架下的种族教化,亦揭露了美国女传教士自身的性别焦虑:施女士因为受到毕牧师的感情伤害而毕生孤独,也因此严加控制淑贞的情感,在淑贞对中国男子李天锡动心时,她情绪崩溃了。这种情感显然符合“玩偶情结”(doll complex):淑贞在种族和性别的双重意义上充当着施女士的“玩偶”,反映了美国女传教士作为“社会持家人”的最终诉求其实是国家和男性。[90]

福州传教区的夏咏美小姐 (Emily Susan Hartwell) 及其他信徒

(摄于1902年; Sheridan Harvey et al., eds., American Women: A Library of Congress Guide for the Study of Women's History and Culture in the United States, Washington : Library of Congress, 2001, p. 23)

从国内的“社会持家”来说,“共和国母亲”发挥的作用就是保持美国的“民主美德”,彰显美国文明相对于其他种族的先进性。在文化和政治层面上,进步主义时期的美国社会担忧来自“腐朽和专制的”旧世界的新移民们带来“恶习”,败坏本国的道德和政治制度。因此,它要求所有移民必须融入盎格鲁-撒克逊新教文化,任何留恋故国风俗习惯的移民都会被视为“民主美德”的敌人而遭到排斥。就如小说《我的安东妮亚》中初到美国的雪默尔达太太从家乡带去的土特产被吉姆的祖母扔掉所暗示的,异族的食物和持家习惯就是美国文明的入侵者。中国人是这一充满敌意的文化归化制度的最大受害群体。美国的政客放言,中国移民的“习惯和生活方式”对美国民主构成了极端危险的挑战,“他们在这片土地上仍然是外人,离群索居,固守他们原来国家的风俗和习惯。他们几乎不可能融入到我们民族中来,也毫无希望改变他们的习惯或生活方式”,这种偏离了“美国性”的异质因素被定性为“东方侵略”(Oriental invasion)。[91] 以种族政治为基础的情感厌恶成了美国社会共同的话语修辞,被各种社会群体利用以表述自身的权利诉求,比如吉尔曼的名篇《黄墙纸》就是通过“黄祸”意象唤起大众对于男权压迫的反感。[92] 面对此种情况,美国母亲们自觉地承担了保持美国习惯、体现种族美德的文化义务。她们并没有如女权主义者一般为自己争取投票权,而是督促美国男性捍卫本国的政治制度和文化气象。1923年,她们为了限制新移民的政治权利,发动了一场投票运动,严厉敦促美国公民投票,将那些因所谓玩世不恭而将政治决定权留给新移民的中上层男性斥为“美国最危险的人”。[93]

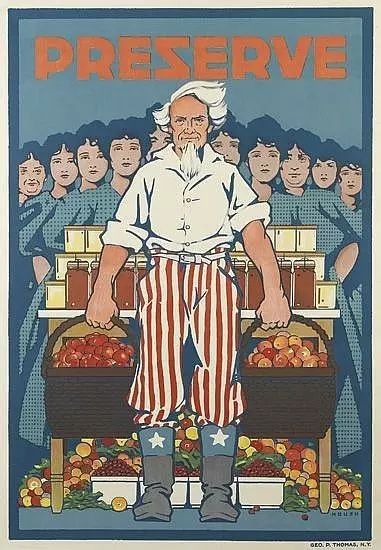

《腌制》系列海报之一(艺术家卡特·豪希 [Carter Housh] 于第一次世界大战期间创作的一系列以《腌制》为名的海报,该系列共六张;New York-Geo. P. Thomas, 1917-1919)

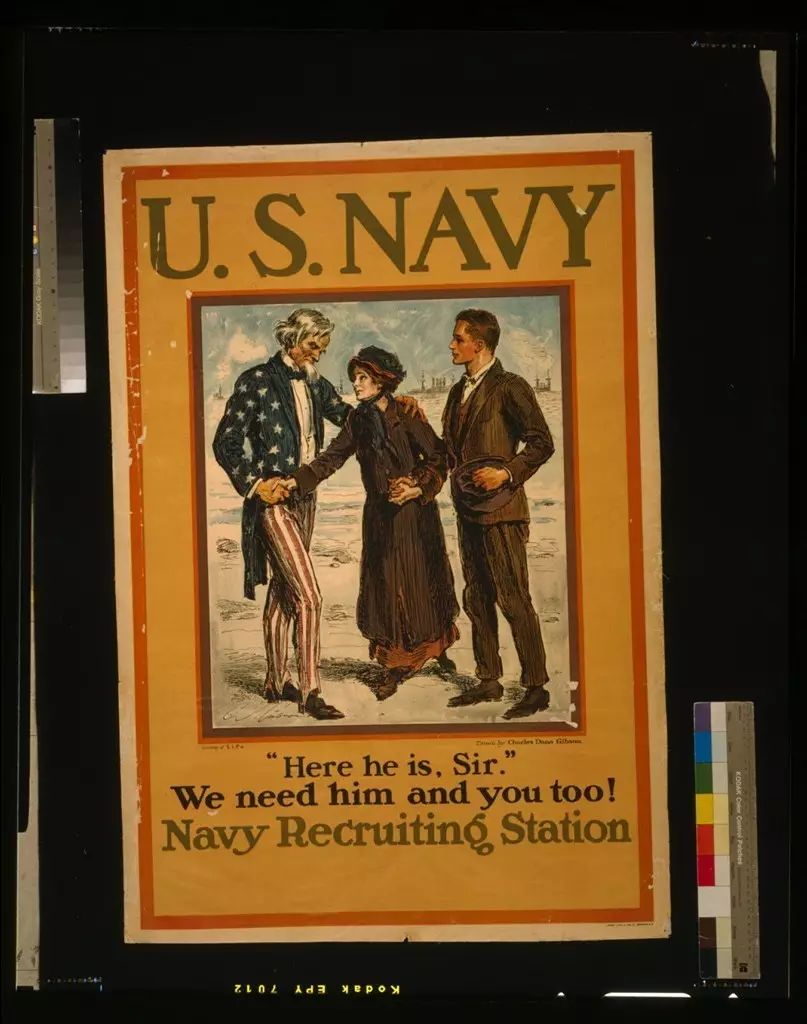

送子参军是“共和国母亲”建构自身身份的核心行为,也是她们为美国生育盎格鲁-撒克逊后代之后进一步介入国家塑造工程的方式。在美国进步主义时期,尤其是第一次世界大战期间,送子参军与美国进行国际扩张的帝国意图完全符合,是美国女性参与帝国事业的最积极形式。“进步”话语将美国塑造成“先进文明”的圣殿,它的保障、维持和扩张所依赖的则是强大的军事力量。那些母亲们衷心希望自己的儿子能够帮助国家在世界范围内护卫和推广“进步”文明,继而完成美国的“天定命运”。她们通过努力在海军协会中设立了妇女分会,还在女性俱乐部里宣扬军队是她们的母亲职责能够被履行的必要前提。[94] 作为这个前提的前提,送子参军于是成了美国女性表达爱国情感的基本方式。在第一次世界大战期间,这一情感达到了顶峰。美国海军1917年的征兵宣传画《长官,他来了》(Here He Is, Sir)画的便是一位母亲将自己的儿子交给山姆大叔。[95]

《长官,他来了》(Here He Is, Sir)

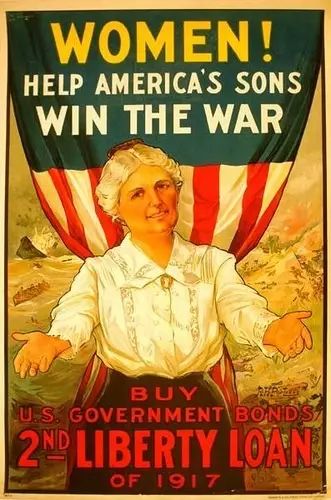

除了为美国军队提供人力资源外,“共和国母亲”的身体与帝国命运的等同还体现在经济和道德层面。美国女性的身体对帝国的滋养延伸到了为军人儿子们提供后勤保障这一行为上。母亲的乳汁喂养儿子这一意象在帝国进程中得到了重现,这也是美国官方话语所极力强化的。美国政府号召民众购买自由国债的宣传画名为《女人!帮助美国的儿子们!》(Women! Help America’s Sons, 1917),画面上是一位慈祥的中年妇女张开怀抱,背景是在远洋战斗的美国海军。另一幅《腌制》(Preserve)是山姆大叔带领美国妇女腌制果蔬、节俭度日,以便确保前方军队的供给。[96] 英文“腌制”(preserve)一词除了持家活动外,另有“保持”之义,呼应了美国民主话语中女性传承“民主习惯”的重要作用。在道德层面,如她们在“社会持家”中发挥的监督作用一样,“共和国母亲”积极实践着其公民的“警觉”义务,监督军人儿子们不把精力浪费在妓女身上而削弱战斗力。[97]

《妇女们!帮助美国的儿子们赢得这场战争》

(美国财政部为鼓励购买1917年发行的第二期自由公债而印制的海报)

在战争期间,个人的性行为被国家化,规训和监管自身的性欲是爱国话语的重要内容。对于女性来说,将性欲转化成对国家有益的活动是她们的特别义务,否则便是叛国。就此点而言,“共和国母亲”的身体与妓女的身体有一个对比。“共和国母亲”以身体为国家政治服务是值得赞美的奉献,而妓女则被国防部和美国民众视为与德军同等的威胁。[98] 究其本质而言,这一有关卖淫话题的战时讨论是更大范围的女性身体话语生产的一部分。在这一话语中,女性身体被分成两个对立的类别:一个是生产的(无性的、值得尊敬的)身体,另一个是非生产的(性欲的、令人不齿的)身体。[99] 自由的性欲除了在道德层面应遭受谴责外,在战争意识形态之下也造成了美国男性战斗力的浪费,从而具有了叛国的罪恶含义,因此受到中产阶级白人女性的严厉监管。她们将其与售酒、卖淫、骚乱行为等一同视为削减美国战斗力的恶习,通过谴责此类行为彰显自身与其他种族、工人阶级、妓女等“他者”女性群体的不同。[100] 在进步主义时期文学中,小说《我的安东妮亚》除了贡献了安东妮亚这个生育层面的“种族母亲”形象之外,还刻画了爱国层面的“共和国母亲”形象,即哈林夫人——她不仅将自己的儿子送进了海军,参与到美帝国的海域扩张中,并且在道德层面“捍卫”着美国文明。在安东妮亚最终被圣化成美国之母前,她作为异族女子曾经与性放荡联系在一起,最终未婚生子。在此期间,哈林夫人担负起了教育和监管之责,在安东妮亚一意孤行时毫不客气地将她驱逐出哈林家。小说结尾,安东妮亚尤其感谢哈林太太对她的“教育”:“我在哈林家学到了一些好的方式,使我能把孩子们抚养好。”[101] 这里“好的方式”无疑就是美国的“进步”价值观,而安东妮亚两段经历的对比体现了女性身体的国家化要求,展示了“文明的持家”的主要内容。总而言之,美国进步主义时期的女性以母亲身份成功地介入到了政治中,为国家意识形态的生产、再生产和维护做出了独特的贡献。

结语

在二十世纪七十年代的多元文化运动之后,身份建构话语进入了社会离心力加速的时代。各群体为了争取自身的权利、宣扬自身的价值,开始不断解构关于国家和政治的宏大叙事,忽略个体作为国家公民这个最基本的身份。在所有的身份建构因素中,国族是最重要且无法回避的维度,毕竟在现代社会中,任何个体或群体不能以脱离国家政权保护的“赤裸生命”而存在。在社会改革、政治动荡或者价值危机时刻,这一事实体现得愈发明显。从这个意义上可以断言,群体自身的独特性必然要服从国家政治。正如卡尔·曼海姆对于个人与社会意识形态的关系所概括的,

我们之所以从属于一个群体,不仅是因为我们都是在这个群体中出生的,不仅是因为我们都宣称我们从属于它,而且,也不仅是因为我们都对它表示忠诚和效忠,而首先是因为我们使用它所使用的方式(也就是说,根据我们正在讨论的这个群体所具有的各种意义),来看待这个世界和存在于这个世界之中的某些事物。[102]

作为十九、二十世纪之交的美国社会思想意识形态基础的“进步”话语有一个最根本的目标,即服务于国家的建构工程,在种族和文明的框架下塑造美国民众的自我身份想象。对于当时的个体来说,只要其接受其美国公民身份便势必会接受这一话语逻辑而成为国家主体中的有机构成。美国女性自然也不例外,因此对于其行为和心理认同的判断不能脱离这个历史的语境而采取后来的女性主义理论去得出预设的结论。当时美国女性主流群体没有激进挑战正统的社会价值,而是通过“社会持家”帮助定义了美国的“文明”和“民主”价值以及这些价值观所特指的种族群体,帮助美国建构了“进步”的国际形象,从而完成了自身在特定时期的历史使命。

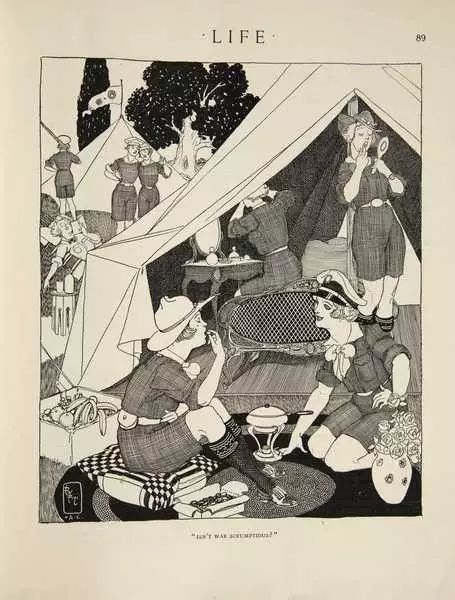

《难道战争不美妙!》

(讽刺一战期间欧洲战场美国女性自愿者的漫画;

Life, 70 [1917], p.89)

[50] 详见金莉《从〈尖尖的枞树之乡〉看朱厄特创作的女性视角》,载《外国文学评论》1999年第1期,第87页。

[51] See David Stouck, Willa Cather’s Imagination, Lincoln: University of Nebraska Press, 1975, pp.24-32.

[52] Willa Cather, O Pioneers!, New York: Bantam Books, 1989, p.54.

[53] See Sheila Rowbotham, Dreamers of a New Day: Women Who Invented the Twentieth Century, pp.5-6. 美国中产阶级女性思想传统的一大特征就是一方面与男性主导的社会意识形态保持距离,一方面又积极利用它来确立自己相对于其他群体的独特身份。这不仅在种族层面,在阶级层面亦有体现。如伊丽莎白·郎兰德在分析十九世纪维多利亚女性小说时所揭示的,中产阶级女性持家的核心内容就是利用阶级权力管理仆人,塑造等级分明的社会礼仪,进而成为白人中产阶级价值的实际决定人。因此,她们从来就不是既往女性研究所建构的沉默他者和静坐在家的“受害天使”(see Elizabeth Langland, “Nobody’s Angels: Domestic Ideology and Middle-Class Women in the Victorian Novel”, in PMLA, 107:2 [1992], pp.291-303)。

[54] See Julian B. Carter, “Birds, Bees, and Venereal Disease: Toward an Intellectual History of Sex Education”, in Journal of the History of Sexuality, 10:2 (2001), p.220.

[55] 有关酗酒的医学或文化归属之争,详见R. E. Kendell, “Alcoholism: a Medical or a Political Problem?”, in The British Medical Journal, 1:6160 (Feb., 1979), pp.367-371; Howard F. Stein, “Alcoholism as Metaphor in American Culture: Ritual Desecration as Social Integration”, in Ethos, 13:3 (1985), pp.195-235; Timothy P. Rouse and N. Prabha Unnithan, “Comparative Ideologies and Alcoholism: The Protestant and Proletarian Ethics”, in Social Problems, 40:2 (1993), pp.213-227。

[56] See Clarence Miller, “The Public Health Aspects of Alcoholism”, in The Public Health Journal, 7:1 (1916), p.6; Mariana Valverde, “‘Slavery from within’: The Invention of Alcoholism and the Question of Free Will”, in Social History, 22:3 (1997), pp.260-261. 这一点甚至被帝国主义用来证明自身殖民统治的合法性,如法国将酗酒视为异族的恶习,声称自己的殖民是在帮助“提升”野蛮的原始文明(see Owen White, “Drunken States: Temperance and French Rule in Cote D’ivoire, 1908-1916”, in Journal of Social History, 40:3 [2007], p.665, p.673), 不过,当时对此也有异议(see Theo B. Hyslop, “The Influence of Parental Alcoholism on the Physique and Ability of Offspring”, in The British Medical Journal, 1:2611 [Jan., 1911], pp.94-97)。

[57] See Holly Berkley Fletcher, Gender and the American Temperance Movement of the Nineteenth Century, New York: Routledge, 2008, p.79;see also Timothy P. Rouse and N. Prabha Unnithan, “Comparative Ideologies and Alcoholism: The Protestant and Proletarian Ethics”, p.219.

[58] See Julian B. Carter, “Birds, Bees, and Venereal Disease: Toward an Intellectual History of Sex Education”, p.216.

[59] See Mary E. Odem, Delinquent Daughters: Protecting and Policing Adolescent Female Sexuality in the United States, 1885-1920, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995; Laura S. Abrams, “Guardians of Virtue: The Social Reformers and the ‘Girl Problem’, 1890-1920”, in Social Service Review, 74:3 (2000), pp. 436-452; Catherine Cocks, “Rethinking Sexuality in the Progressive Era”, in Journal of the Gilded Age and Progressive Era, 5:2 (2006), pp.93-118; Lawrence M. Friedman, Guarding Life’s Dark Secrets: Legal and Social Controls over Reputation, Propriety, and Privacy, Stanford: Stanford University Press, 2007, pp.171-191.

[60] See William L. O. Neill, “Divorce in the Progressive Era”, in American Quarterly, 17:2, Part 1 (1965), pp.206-207.

[61] 实行多偶制的犹他州也因此像美国南方一样成了共和国的叛徒,直至清除这一现象之后才在1896年被联邦接纳(see Kelly Elizabeth Phipps, “Marriage and Redemption: Mormon Polygamy in the Congressional Imagination, 1862-1887”, in Virginia Law Review, 95:2 [2009], pp.445-454)。

[62] 白人女性的卖淫被称为“白人奴隶制”,在美国进步主义时期引起了巨大震动(see Mara L. Keire, “The Vice Trust: A Reinterpretation of the White Slavery Scare in the United States, 1907-1917”, in Journal of Social History, 35:1 [2001], pp.5-41)。

[63] See Mary Spongberg, Feminizing Venereal Disease: The Body of the Prostitute in the Nineteenth-Century Medical Discourse, London: McMillan, 1997, pp.9-10.

[64] 这个词来自十九世纪后期的德国疾病分类学,对象包括流浪汉、罪犯、无政府主义者、革命者、改革者等。它体现了“理性”对女性性欲的彻底否定(see Elizabeth Lunbeck, “‘A New Generation of Women’: Progressive Psychiatrists and the Hypersexual Female”, in Feminist Studies, 13:3 [1987], p.513, p.515, p.517)。

[65] 这反映了当时“科学”话语的双重标准。医学界对于男性的性行为相当宽容,认为他们必须定期实施性行为而不受道德谴责,因为这是“正常”的生理宣泄需要。关于医学研究对于男女性欲的双重标准以及美国对“性”的看法变化,详见John C. Burnham, “The Progressive Era Revolution in American Attitudes Toward Sex”, in The Journal of American History, 59:4 (1973), pp.885-908。

[66] See Christopher Diffee, “Sex and the City: The White Slavery Scare and Social Governance in the Progressive Era”, in American Quarterly, 57:2 (2005), pp.411-437; Ann R. Gabbert, “Prostitution and Moral Reform in the Borderlands: El Paso, 1890-1920”, in Journal of the History of Sexuality, 12:4 (2003), pp.589-594. 值得注意的一个现象是,当时世界范围内不少国家都将卖淫视为对文明和国家身份的颠覆,而中产阶级则普遍被视为消除这一道德危机的力量(see Keely Stauter-Halsted, “Moral Panic and the Prostitute in Partitioned Poland: Middle-Class Respectability in Defense of the Modern Nation”, in Slavic Review, 68:3 [2009], pp.557-581; William E. French, “Prostitutes and Guardian Angels: Women, Work, and the Family in Porfirian Mexico”, in The Hispanic American Historical Review, 72:4 [1992], pp.529-553)。

[67] See Elizabeth Lunbeck, “‘A New Generation of Women’: Progressive Psychiatrists and the Hypersexual Female”, p.526.

[68] See Anne E. Bowler, Chrysanthi S. Leon, Terry G. Lilley, “‘What Shall We Do with the Young Prostitute? Reform Her or Neglect Her?’: Domestication as Reform at the New York State Reformatory for Women at Bedford, 1901-1913”, in Journal of Social History, 47:2 (2013), p.460.

[69] “自由之爱”是波西米亚人反抗婚姻体制的思想,认为缺乏思想交流的家庭只是“功能性”的空壳,这种情况下的通奸是正义的反叛。这一思想到1910年代达到了高峰(see Christine Stansell, American Moderns: Bohemian New York and the Creation of a New Century, New York: Metropolitan Books, 2000, p.251, pp.274-278)。

[70] See Willa Cather, O Pioneers!, p.263.

[71] See Alexander V. Avakov, Metafolklore: The Surreal Diary of an Unwilling Spy, Bloomington: Xlibris, 2012, p.273.

[72] Qtd. in Tim Prchal, “Reimagining the Melting Pot and the Golden Door: National Identity in Gilded Age and Progressive Era Literature”, in MELUS, 32:1 (2007), p.34.

[73] See Thomas C. Leonard, “Retrospectives: Eugenics and Economics in the Progressive Era”, in The Journal of Economic Perspectives, 19:4 (2005), p.210, p.212.

[74] See G. Stanley Hall, Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education, New York: Appleton, 1915, p.630.

[75] 转引自王恩铭《20世纪美国妇女研究》,上海外语教育出版社,2002年,第56页;另参见Laura L. Lovett, Conceiving the Future: Pronatalism, Reproduction, and the Family in the United States, 1890-1938, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2007, pp.91-93; Aristide R. Zolberg, A Nation by Design: Immigration Policy in the Fashioning of America, New York: Russell Sage Foundation, 2006, pp.206-207。

[76] 关于十九、二十世纪之交欧美女性主义与优生学思想的合流及其与帝国和种族问题的关联,详见Clare Hanson, A Cultural History of Pregnancy: Pregnancy, Medicine, and Culture, 1750-2000, Hampshire: Palgrave Mcmillan, 2004, pp.83-92。

[77] See Willa Cather, My Ántonia, Boston: Houghton Mifflin, 1977, p.353, p.366.

[78] Willa Cather, My Ántonia, pp.338-339.

[79] See Gail Bederman, Manliness and Civilization: A Cultural History of Gender and Race in the United States, 1880-1917, Chicago: The University of Chicago Press, 1995; Michael Kimmel, Manhood in America: A Cultural History, New York: Free Press, 1996; Kristin L. Hoganson, Fighting for American Manhood: How Gender Politics Provoked the Spanish-American and Philippine-American Wars, New Haven: Yale University Press,1998.

[80] 亚当斯与她的同伴艾米丽·鲍尔奇及爱丽丝·汉密尔顿记录了她们的经历,结集出版为《海牙的女性们》(see Jane Addams, Emily G. Balch and Alice Hamilton, Women at The Hague: The International Congress of Women and Its Results, Champaign: University of Illinois Press, 2003)。

[81] See Courtney Q. Shah, “‘Against Their Own Weakness’: Policing Sexuality and Women in San Antonio, Texas, during World War I”, in Journal of the History of Sexuality, 19:3 (2010), pp.466-467.

[82] H. L. Mencken, “Portrait of an American Citizen”, in Margaret Anne O’Connor, ed., Willa Cather: The Contemporary Reviews, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p.142.

[83] Ernest Hemingway, Ernest Hemingway: Selected Letters 1917-1961, ed. Carlos Baker, New York: Scribners, 1981, p.105.

[84] 详见李公昭《文本与潜文本的对话——重读薇拉·凯瑟〈我们中的一员〉》,载《外国文学评论》2007年第1期。

[85] See Philippa Levine, “Venereal Disease, Prostitution, and the Politics of Empire: The Case of British India”, in Journal of the History of Sexuality, 4:4 (1994), p.590, p.598.

[86] See Eliza Riedi, “Women, Gender, and the Promotion of Empire: The Victoria League, 1901-1914”, in The Historical Journal, 45:3 (2002), p.578, p.585; Frederick Cooper and Ann L. Stoler, “Tensions of Empire: Colonial Control and Visions of Rule”, in American Ethnologist, 16 (1989), pp.613-614. 关于持家活动的帝国主义旨归,详见Susan Zlotnick, “Domesticating Imperialism: Curry and Cookbooks in Victorian England”, in Frontiers: A Journal of Women Studies, 16:2/3 (1996), pp.51-68。

[87] Owen White, Children of the French Empire: Miscegenation and Colonial Society in French West Africa, 1895-1960, Oxford: Clarendon Press, 1999, p.27.

[88] See Jane Hunter, The Gospel of Gentility: American Women Missionaries in Turn-of-the-Century China, New Haven: Yale University Press, 1984.

[89] Bing Xin, “Photograph”, in Jane M. Rabb, ed., The Short Story and Photography, 1880’s - 1980’s: A Critical Anthology, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1998, pp.121-137. 在此感谢美国加州大学洛杉矶分校张敬珏(King-Kok Cheung)教授向本人提供了这部作品的信息。

[90] “玩偶情结”是心理学家克里斯蒂·奥利弗对小女孩喜爱玩偶这一现象的理论归纳。奥利弗发现,小女孩和玩偶玩耍时总是遵循着固定情节:玩偶作为女儿不听话,被女孩扮演的母亲责备。从心理学层面上分析,这个“不乖”的玩偶实际上是小女孩的自身镜像,小女孩则在想象中成了日常教育自己的母亲,拥有成熟的魅力并是父亲的选择对象(see Christiane Olivier, Jocasta’s Children: The Imprint of Mother, trans. George Graig, New York: Rouledge, 1989, p.73)。

[91] See Chae Chan Ping v. United States, 130 U. S. 581 (1889), p.595.

[92] See Susan Sniader Lanser, “Feminist Criticism, ‘The Yellow War Paper’, and the Politics of Color in America”, in Feminist Studies, 15:3 (1989), pp.415-441; King-Kok Cheung, “Thrice Muted Tale: Interplay of Art and Politics in Hisaye Yamamoto’s ‘The Legend of Miss Sasagawara’”, in MELUS, 17:3 (1991-1992), pp.120-121; Catherine J. Golden, ed., Charlotte Perkins Gilman’s The Yellow Wallpaper: A Sourcebook and Critical Edition, New York: Rouledge, 2004, pp.105-108.

[93] See Liette Gidlow, “Delegitimizing Democracy: ‘Civic Slackers’, the Cultural Turn, and the Possibilities of Politics”, in The Journal of American History, 89:3 (2002), pp.922-923.

[94] See “Navy League of the United States”, in Seven Seas, 1:2 (July, 1915), p.30.

[95] See Walton Rawls, Wake Up, America!: World War I and the American Poster, New York: Abbeville Press, 1988, p.151.

[96] See Walton Rawls, Wake Up, America!: World War I and the American Poster, p.206, p.122.

[97] See Christopher Capozzola, “The Only Badge Needed Is Your Patriotic Fervor: Vigilance, Coercion, and the Law in World War I America”, in The Journal of American History, 88:4 (2002), p.1372. 美国邻里互相监督言行被认为是公民责任的一部分,在战时利于国家安全。在一战期间,很多“意志薄弱”的女性(即妓女等性行为随便的女性)被强行送到医院进行心理检查,甚至绝育。关于美国女性在一战期间的使命感,详见Christopher Capozzola, Uncle Sam Wants You: World War I and the Making of Modern American Citizen, New York: Oxford University Press, 2008, pp.83-116.

[98] See Sarah Mercer Judson, “‘Leisure Is a Foe to Any Man’: The Pleasures and Dangers of Leisure in Atlanta during World War I”, in Journal of Women’s History, 15:1 (2003), pp.97-98; Julian B. Carter, “Birds, Bees, and Venereal Disease: Toward an Intellectual History of Sex Education”, pp.221-222.

[99] See Shannon Bell, Reading, Writing, and Rewriting the Prostitute Body, Bloomington: Indiana University Press, 1994, p.41.

[100] See Courtney Q. Shah, “Against Their Own Weakness”, p.464, p.459.

[101] Willa Cather, My Ántonia, p.343.

[102] 卡尔·曼海姆《意识形态和乌托邦:知识社会学引论》,霍桂恒译,中国人民大学出版社,2013年,第24页。

全文完

原载于《外国文学评论》2016年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注