“日本人”的发现与再现:以森鸥外的小说《花子》为例

编者按

森鸥外发表于1910年的小说《花子》描绘了日本女优“花子”为法国著名雕塑家罗丹充当人体模特的场景,并用“科学的”方法对女主人公花子的体貌特征做了近乎解剖式的精确描写,使得日本现代文学中的人物外貌描写终于获得了“写生”的“视觉性”。《花子》的人物描写不仅仅是文学表现或“视觉观察”,而是德国医学、卫生学、解剖学和体质人类学等学科对“日本人”的身体结构及种族特征所做的知识探寻的结果。“花子”这一文学形象的确立体现了近代日本接受和引进西方现代知识的历史。

作者简介

熊鹰,女,悉尼大学文学博士,中国社会科学院文学研究所助理研究员,主要研究领域为比较文学与全球史。

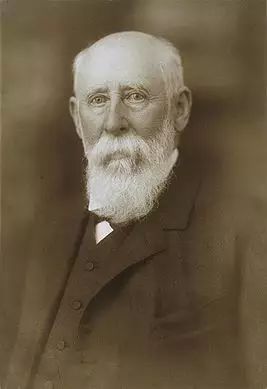

森鸥外像

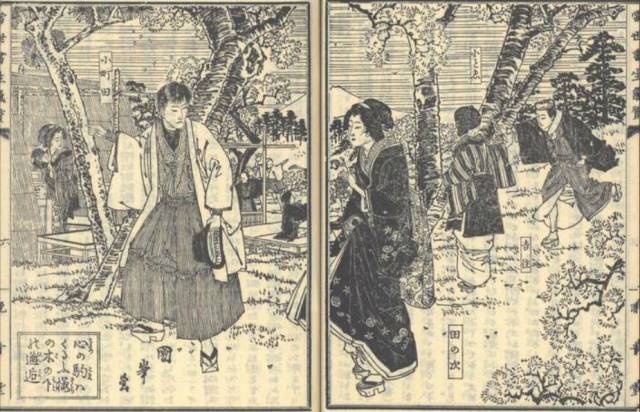

自坪内逍遥提出“摹写”理论以降,写实描写便成为日本现代文学的一项重大课题。但是,这一任务并不轻松。在1885年发表的《当世书生气质》中,坪内逍遥是这样描写日本新桥附近的两个日本艺妓的:她们“身材消瘦修长,皮肤白皙,鼻梁挺直,虽然眼神锐利,但笑起来显得很娇羞”;而男主人公小町田则“年方二十一、二左右。身材消瘦,并不高。脸色说是白,但也不漂亮,确切地说应该是白中透青。鼻子挺拔,眼睛清澈。长着寻常的嘴巴”。[1] 坪内逍遥赋予男女主人公相似的外貌,所谓的外貌特征无非是身材消瘦、脸色苍白、鼻梁高挺,说明他尚缺乏人物的造型能力,无力对人物做个性、精准的外貌描写。[2] 稍后出现的二叶亭四迷的《浮云》也没有突破古典文学形式的束缚而真正做到“写实”。他笔下的女主人公阿势拥有凄艳绝伦的瓜子脸、水灵灵的眼睛、樱桃小嘴和春笋一般的纤纤细指。[3] 此时二叶亭四迷的人物外貌描写也仍然受到传统汉文小说的影响,未能体现出“写生文”的“视觉性”。

坪内逍遥《当世书生气质》初版本插图

但是,不能苛责作为日本现代文学先驱的坪内逍遥和二叶亭四迷,人体“写实”描写的出现需要一些条件。身体一直存在,只是我们感知它和表现它并不是一件自明的事情。“明治以前的小说几乎没有对登场人物脸部特征的描写”,到明治以后,虽说仍不成熟,坪内逍遥和二叶亭四迷已逐渐展露出对脸部描写的兴趣。[4] 在此之前的“近世文学”对人物外表的刻画主要集中在对“衣裳”的描写上,例如江户时期假名草子的《薄雪物语》对男女主人公都没有脸部描写,而只有“十六七岁的样子,下身穿着白色单裤,上身着天青石蓝色的丝质单衣”这样的服饰描写,并配以春天草丛葱郁、树莺婉转、远山连绵的景物背景。[5] 人们看到的不是现实的身体,而是概念性的身体,近世文学的诗化描写无法付诸写实画笔。明治以后,诗化描写逐渐衰落,“写实”才逐渐兴起。

日本现代文学中真正的风景与素颜的发现是在洋画家们提出“写生”口号也即“观察与记述”成为方法以后。[6] 在欧洲,尝试在人物绘画中写实地表现人体大约始于16世纪,也即文艺复兴之后解剖学知识开始被运用于艺术创作的时期。在日本,这一转变大约发生在19世纪下半叶西洋医学和解剖学知识渗透进日本之后。[7] 明治维新以后,日本放弃了从中国习得的中医药学,转而投向德国医学及卫生学,以此建立了“科学”、“现代”、“卫生”的日本帝国。也正是此时,对于身体的全新描述与记录开始孕育。不同于同一时期尝试“写实”的坪内逍遥与二叶亭四迷,日本现代作家森鸥外身兼文学家与军医两职,并从德国医学、卫生学和解剖学知识中获取了新的“描述”与“记录”的方法。这些新知对森鸥外的文学产生了怎样的影响,或者说,医学和解剖学知识是怎样转换进文学文本的呢?

1910年,森鸥外在《山田文学》上发表了一篇题为《花子》的小说,描绘了日本女优“花子”为法国雕塑家罗丹充当人体模特的场景。小说中,森鸥外对女主人公花子的体貌特征做了近乎解剖式的描写,体现了“写生”的“视觉性”。但是,对于森鸥外而言,人物描写不仅是人物形象塑造的问题,《花子》的人物描写也不仅仅是文学表现或“视觉观察”,日本女优“花子”的人体形象得以在文学中确立,是德国医学、卫生学、解剖学和体质人类学等学科对“日本人”的身体结构及种族特征所做的知识探寻的结果,它也见证了近代日本接受和引进西方现代知识的历史。森鸥外曾于1884-1888年间留学德国学习卫生学,用骨骼测量、营养与能量计算等新型的“描写”方法对日本人的身体结构及种族特性做了定量和定性分析。也正是在这一系列“科学”话语的建构过程中,“日本人”的人种特征被逐步确立起来,并进一步“转述”为文学话语及美术作品实践。可以说,从德国卫生学及体质人类学的研究到森鸥外的文学描写,“花子”的形象诞生于从一种“叙述”到另一种“叙述”的转述过程中。

一、“日本人”的发现:欧罗巴的花子

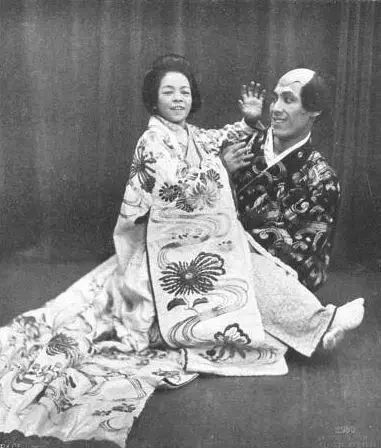

花子原型太田花子,摄于维也纳(1908年)

“罗丹把花子的小小的整然的身体,从不合式地梳着的高岛田之颠,到穿着千代田草鞋和白袜的足的尖为止,用了一眼便即领略似的看法,然后握了小小的壮健的手。”[8] 这便是《花子》中罗丹与在法国演出的日本女优花子间的初次见面。森鸥外的《花子》取材于真实的故事:花子原名太田ひさ,1868年出生于爱知县。1901年经比利时人介绍,她随歌舞团赴哥本哈根的博览会演出,随后在北欧巡演,大获成功。[9] 花子进入森鸥外的视线大约是在1909年,“川上贞奴在欧洲被看作出色的日本演员。比贞奴逊色一点的花子最近也大受欢迎”,欧洲为花子“猛烈的脸部表情”所着迷。[10] 带有传奇色彩的川上贞奴(1871-1946)在欧洲比花子更受追捧,她1899年初登旧金山的舞台,后加入美国著名舞蹈演员洛伊·福勒(Loie Fuller, 1862-1928)的演出团在世界各地巡演,毕加索等著名画家都为她画过肖像。[11] 1906年,罗丹的雕塑创作有所停滞,他把部分精力投入了水彩画和铅笔素描,67岁时来到马赛,以参加殖民地博览会的柬埔寨女郎为模特,创作了水彩画和素描写生。[12] 1907年12月罗丹曾通过匈牙利美术杂志的编辑与贞奴见过面,希望她能当自己的模特,但贞奴拒绝了罗丹的请求。[13] 于是,同在福勒演出团的花子成了罗丹写生及雕塑的模特。只是,现实生活中的花子与罗丹相遇时已38岁,而非小说中所描绘的17岁。1907到1911年间,罗丹创作了上百幅以柬埔寨女郎和花子为原型的水彩和素描作品[14], 这些作品先后在巴黎、纽约、莱比锡和里昂等地展出。[15]

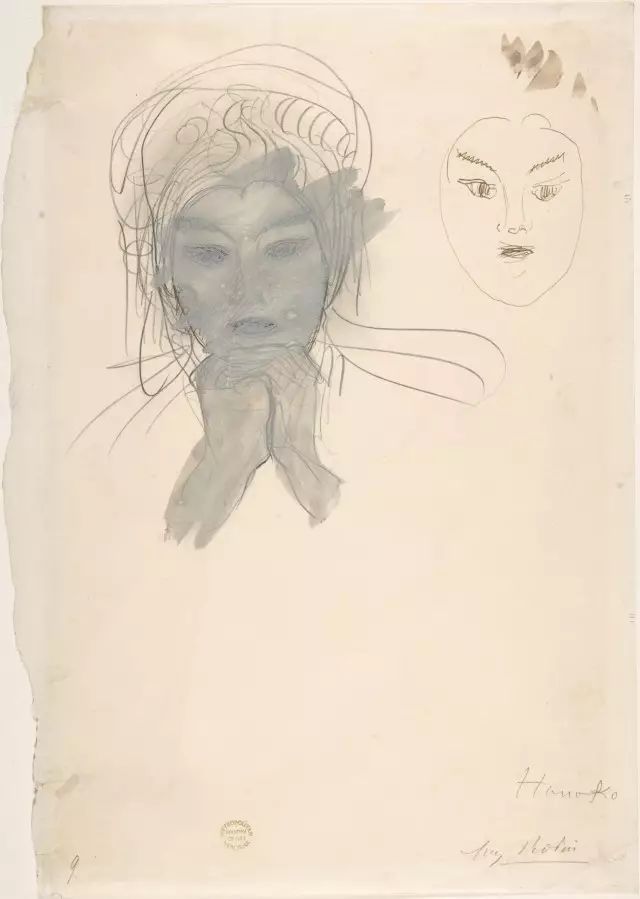

罗丹素描《花子》

明治维新以后,日本积极对外输出日本文化,其中也包括歌舞伎。森鸥外1887年在德国慕尼黑留学时就曾在剧院观看了一出名为《日本天皇》(The Mikado)的“英国人演的日本剧”[16] 。19世纪末是日本和服、折扇、浮世绘与演剧在欧洲大为流行的“和风”(Japonism)时代,花子正是在这样的气氛中得到了参加欧洲巡演的机会,并引起了罗丹的兴趣。以和服与折扇装点的日本女性形象不外乎“艺伎”与“蝴蝶夫人”。森鸥外在德国观看《日本天皇》的同一年,法国作家皮埃尔·罗蒂出版了《菊夫人》;1900年普契尼将其改编为歌剧《蝴蝶夫人》。日本式的“切腹”和杀人方式自然成了花子演出的重要内容,罗丹的秘书瑞内·谢吕伊曾谈到他观看花子表演被杀场面时的震惊:“花子在镜子前跪下,迅速地往脸上扑粉,而那怒火中烧的情人则慢慢走近,用一条丝巾将她勒死。”[17] 谢吕伊深深为之吸引。福勒是这样描述花子所演绎的死亡场景的:“她就像一个受惊吓的小孩,或是一只受伤的鸟儿,蜷成一团,仿佛要消失在和服中。此时,她的脸犹如化石一般僵硬,但她的眼睛仍散发出强烈的感情,她睁大双眼目睹了死神的降临。”[18] 这就是森鸥外在其短文中所提到的欧洲人为之倾倒的花子的“猛烈的脸部表情”。

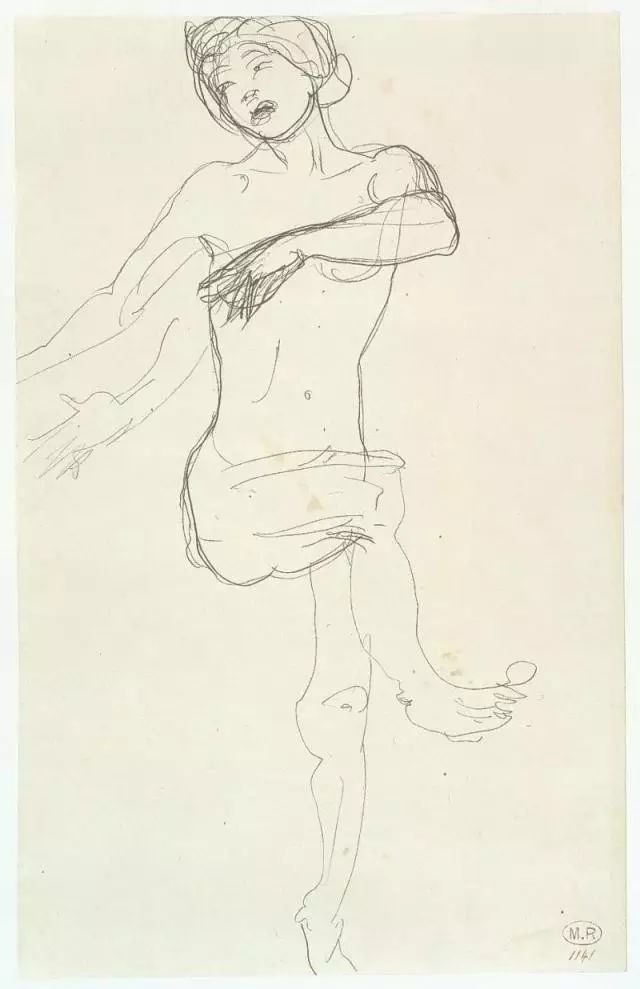

花子在马赛殖民地博览会上深深吸引罗丹的也正是她奇特的表情。以花子为原型,罗丹雕塑了好几个名为“死亡之首”的头像。罗丹的传记作家曾观看过他为花子雕塑头像的全过程:“罗丹长时间地观察花子的头部,研究头颅的结构。花子要摆出一副可怕的表情,看起来像一只老虎。这种表情是我们欧洲人所不熟知的,是日本人临死时意志力的表现。花子连续几个小时保持同一种表情。慢慢地,一个带有野兽表情的人类头像在雕塑家的双手间呈现出来。”[19]

罗丹雕塑《花子》

和他的好朋友左拉相似,身处世纪末艺术氛围中的罗丹深受面相学、人类学、解剖学等各种学科的影响,也深深地卷入了科学探索真知的潮流。[20] 罗丹曾为法国历史画家保尔·洛朗司雕过六尊胸像,洛朗司埋怨罗丹将他的嘴雕得太过张开了。对此,罗丹回答说,他是依照洛朗司的头盖骨判定其为古代西班牙维西戈特斯种(Wisigoths)的后裔的,该民族的面部特征就是下颚外突。[21] 对于什么是女性美,罗丹也有自己的“科学”见解。他曾表示,“现代的意大利女子,是属于与菲狄阿斯的模特儿同样的地中海型,这种人的特点是肩膀和盘骨一样宽阔”,“在地中海的女性之外,还有北方型的女性,如许多法国女子,及日耳曼,斯拉夫族的女子。这类型中的女性,盘骨发达,而肩胛稍狭”(《罗》:121)。而更吸引罗丹的则是东方女子,例如拥有细长四肢的柬埔寨舞女(详见《罗》:121)。对于花子,罗丹则表示:“她绝无过剩的脂肪,她的肌肉结实如狐犬的筋一样。她的腿筋极粗,以致她的骨节亦和四肢一样的粗。她是那么强壮,可以一足举起成直角。一足长久地站在地上,如一棵生根在泥土中的大树。她的解剖全然和欧洲人的不同,但在奇特的力量中是至美的。”(《罗》:121)罗丹的上述言论曾以《雕塑与人类学》为题作为“人类学”知识发表于1910年的《史前人类》杂志上,该杂志编辑认为罗丹为“应用人类学”提供了绝佳的例子。[22] 在19世纪下半叶法国的勒南、勒庞、戈比诺等人种学家们看来,欧洲人是人类进化的最高等级,“白种人是人类美的体现”,而丑则囊括了所有其他人种。[23] 与这种“通俗人种学说”不同,罗丹于雅利安人种之外,在亚洲的花子及柬埔寨舞女那里也发现了人体的“美”。然而,日本及其所代表的“和风”毕竟只是法国艺术拿来重塑其主体性的一块材料而已。

二、“日本人”的解剖

罗丹的上述人种学观点被记录在葛赛尔1911年出版的《罗丹论艺术》一书中,这些内容在森鸥外的《花子》中也能找到对应的情节。小说中,罗丹在完成花子的写生后发表了一通议论:

马丹密舍儿实在具有美的身体。脂肪是一点也没有。筋肉是一一浮着。像 Foxterriers 的筋肉一样。坚实到可以使一足永久地站着,别的一足直角地伸起。恰如深深地将根伸在地里的树木似的。这与肩和腰很阔的地中海的 type(形态)不同;与单是腰阔而肩狭的北欧罗巴的 type 也不同。这是强的美呵。(《花》: 456)

罗丹素描《花子》

这里所引的小说《花子》的中文翻译取自冯雪峰1926年的译本,而本文第一部分所引用的《罗丹论艺术》则来自傅雷1931年的翻译。两者在用词上存在一定的差异,比如冯雪峰沿用了森鸥外日语原文中的汉字“筋肉”,而傅雷则翻译成“肌肉”;又比如冯雪峰并未翻译森鸥外原文中的“Foxterriers”,而傅雷则翻译成了“狐犬”,这些细微的差别并不影响我们的理解,两者的互文关系也非常明显。但是,在《花子》中,森鸥外并没有直接使用“解剖”这个词,而是用了“type”,另一处用了“type”的日语假名“チイプ”。[24] 冯雪峰则在他的中译本中为这个假名加上了一个说明,即“形态”,也就是罗丹所说的“地中海型”和“北方型”中的“型”了。

小说中,与介绍人“久保田”对花子不甚满意相反,罗丹非常欣赏花子,他认为:“在健康而又不很贪安逸的花子的,不留下些许脂肪,薄薄的皮肤底下,因适度的劳动而发育的很好,有紧张力的筋肉,在额和腮很丰富的短短的面上,在露出于颈上,在不带手套的手和腕上跳动着。”(《花》:450)这一段显然是对《罗丹论艺术》的进一步发挥。从脂肪到在“薄薄的皮肤底下”、在颈上和腕上跳动着的筋肉,这些无疑是森鸥外对花子的身体所做的医学解剖式的描写。在同时期森鸥外的其他作品中,也有相似的描写,例如在1909年创作的小说《催眠》中他这样描写主人公大川夫人:“一般来讲,日本美人都是冰肌玉肤,皮下组织稍显厚硬。大川夫人的皮肤和皮下组织却绵薄柔嫩,仿佛看得见其中奔流的碧血。”[25] 传统汉文学观念里的日本美人的“冰肌玉肤”和解剖刀下的皮下组织与蓝色血管产生了强烈的对比,而《花子》进一步提到的“额和腮很丰富的短短的面”则是一种类似人种学或体质人类学的描述,即对“type”(形态)的具体说明。罗丹在接受葛赛尔采访时并没有说到花子的脸部特征,这一部分的描写应该出自森鸥外对解剖学与人种学知识的了解。

1891到1894年,受校长冈仓天心的委托,森鸥外在东京美术学校担任美术解剖课程的“嘱托教员”,为绘画科和雕刻科的一年级学生上课。[26] 在此期间,森鸥外参考德国解剖学家尤里乌斯·科曼(Julius Kollmann, 1834-1918)1886年出版的美术解剖课教材《人体艺术解剖学:艺术家及艺术爱好者手册》(Plastische Anatomie des menschlichen Körpers: Ein Handbuch für Künstler und Kunstfreunde),编写了一本参考书《艺术解剖学》(『藝用解体学』)。科曼是德国著名的解剖学家兼动物学家及体质人类学家,他当时正在对世界各地的人种进行调查与记录,企图证明各人种都保持着各自的特征,不存在人种混合的猜想,因此,《人体艺术解剖学》充斥着解剖学、人种学和体质人类学的知识也就不足为奇了。例如,科曼认为“人类面相上的种种区别是由于人类头骨各不相同。人种学者根据头骨的形态就能轻易地判别男女、老少和人种”[27]。这些观点都被森鸥外引进了他的《艺术解剖学》中。除此之外,森鸥外还引入了与日本人种特质直接相关的最新研究成果,其中就包括和森鸥外同期留学德国的解剖学博士小金井良精和东京帝国大学解剖学教授田口和美的研究。小金井良精根据1884年《法兰克福协定》(Frankfurt Horizontal Plan)所规定的方法对25具日本骷髅进行测定,得出日本人头颅与面的最大角度为89度、最小角度为47度、平均角度为83度的结论。[28] 田口和美1892年的研究则指出,日本人男性的额面长只有3.927厘米,女性更短,为3.564厘米。[29] 这也许就是森鸥外《花子》中“额和腮很丰富的短短的面”的直接知识来源。由此看来,《花子》中描写的不仅仅是花子的个人外貌特征,它还代表着日本女性“种”的典型特征。

尤里乌斯·科曼

但是,森鸥外对日本人“形态”特征的关心早于他在东京美术学校的教学活动,甚至可以追溯到他留德期间。1885年2至10月间,森鸥外写下了他的第一篇德语论文《日本兵食论》(”über die Kost der nipponischen Soldaten“)[30],旨在解决1884年西南战争之后日本陆军中日益突出的“脚气病”问题。当时,大批陆军士兵因脚气病发作而导致心肾衰竭而亡。现在的研究已经证明当时被称为日本“国民病”的脚气病无非是缺乏维生素B1所致,和病菌没有直接关系,可是,在1910年维生素B发现之前,“脚气病”的真正原因无法断定。森鸥外因此被派往德国,先后在莱比锡大学、慕尼黑大学和柏林大学学习卫生学,以期消除日本“国民病”的困扰。

德国自1871年帝国统一以来,在医学和自然科学等诸多研究领域都走在欧洲前列。即便如此,卫生学在1885年的德国也是一门新兴学科,虽然德国有了卫生学研究所和教席,但没有统一的教学及研究方法。在莱比锡大学和慕尼黑大学的卫生研究所内,卫生学课程通常由体质人类学、医学、生理卫生学等相近学科的教授授课。森鸥外1884年初到德国时,后来因发现结核病菌而获得诺贝尔生理医学奖的罗伯特·科赫还只是帝国卫生部的一名职员,柏林大学的卫生研究所尚未成立。在科赫的细菌学独占鳌头之前,所谓的卫生学无非是在营养管理、下水道、通风、污水处理、住宅等方面进行探索。因此,森鸥外的《日本兵食论》也仅仅是从日本人的消化系统、身体结构和劳作情况等角度对日本人的饮食结构作全面的分析。其中,日本人的身体结构和特质占有重要的位置。

《日本兵食论》主要驳斥了德国医生阿尔布莱希特·维尼的理论。维尼称日本人身材矮小是因为长久以来食用大米导致营养不良所致。[31] 森鸥外根据伏伊特的营养测算方法,对大米中的蛋白质、脂肪及碳水化合物的比例做了具体分析。他反驳道:日本人的躯干确实短小,平均体重大约是50.50公斤,而西洋人大约是61.35公斤;但是,躯干短小需要的食物就少,这并不是说日本人的身体就很单薄。日本人身体所需的脂肪大多由大米中的碳水化合物转换而成,大米、鱼肉、豆腐和味噌所提供的热量已经足够陆军士兵作战所需,而那些由于劳动而肌肉发达的日本人,他们劳动能力常常使欧洲人吃惊。[32] 森鸥外此文既捍卫了米食的正当性,又对日本人的身体结构和饮食习惯做了量化分析。

《日本兵食论》中有关日本人身体特征的研究主要受到1876年受聘于日本政府的德国医生贝尔兹(Erwin Bälz,1849-1913)的影响。[33] 贝尔兹来日本的一项主要工作就是调查脚气病病因。和当时在东南亚的欧洲医生认为得脚气病是食用精米所致不同,贝尔兹认为得脚气病是因为受到了细菌感染,与日本的风土气候、居住环境有关。因此,对于脚气病的医学探讨,他常常关注的是日本人的各项身体指标以及身体结构上的特点,与人种学与民族学的领域有所交叉。在日期间,他测量并记录了十万多个日本人的身体指标,以期总结出日本人的人种特征。[34] 贝尔兹在1885年卡尔斯鲁厄的人类学大会和日本的东方自然与民族协会等各种场合都做过相关报告,还在柏林人类学期刊上发表了《日本人的身体特征》等一系列论文。正是在这些文章中,意味着“人种”或“类型”的“type”(德语Typus,复数Typen)不断出现。贝尔兹对日本人体格特征所做的结论是:日本人体格较小,男性平均身高159厘米,女性147厘米,大腿较短,身体较长。脸部特征则是:颧骨突出,上颚宽且平,头颅较短。[35] 这与森鸥外小说中花子那“额和腮很丰富的短短的面”的描写几乎一致,也和后来小金井良精及田口和美的研究成果并不矛盾。

贝尔兹和他远在德国的同事们一样,坚信通过经验主义的测量和归纳,可以揭示各个人种亘古不变的特征。他将日本人一分为三:占绝大多数的“蒙古-马来人种”(Mongolo-Malayische Typus),少部分的“朝鲜-满族人种”(Koreisch-Manchurische Typus)以及阿伊努人种。按照贝尔兹的意见,真正决定人种特征的是脸部特征。[36] 也许是吸收了贝尔兹的日本人分类法的观点,森鸥外在1890年创作的小说《泡沫记》中也不忘为他的日本男主人公加上一双“蒙古型的狭长眼睛”[37]。对于森鸥外而言,要在艺术作品中精确、可信地再现“日本人”,解剖学和人种学知识必不可少。用森鸥外自己的话来说就是:“人种学根据解剖学上的特征对人种进行分类。它探究动物世界中人类的地位、人类的起源、进化以及在地理空间上的分布情况。艺术家无须关心这些。但是,艺术家不仅要区分肤色,还要准确画出头颅的形状、脸部的角度、手足和身长的比例等这些特点。”[38] 森鸥外在文学描写中也是这样严格要求自己的。

『鴎外全集』第18巻

三、“日本人”的再现

尽管森鸥外深知解剖学知识对正确再现人物外貌特征的重要性,但他却并不赞成左拉自然主义的表现方法。他批评左拉“从不怀疑自己解剖刀的准确性”,认为艺术家不应该满足于纯粹医学解剖式的描写,能使医学实验小说获得生命的是艺术家的“直觉”。[39] 在《花子》的结尾,森鸥外借波德莱尔的文章《玩具的形而上学》点出了整篇小说的主旨:“人体也一样,仅仅当做形体来看,并无意义。形体是灵魂的镜子。通过形体能看到内在的火焰,那才有意义。”(《花》:456)而刊登森鸥外《花子》的《三田文学》也是由一群反自然主义的年轻作家共同经营的同人杂志。

森鸥外这种将形而上的“直觉”与科学主义描写相结合的艺术追求可以通过前文所提到的小说《泡沫记》来说明。在这篇早期创作的小说中,年轻的日本画家巨势为了欣赏美术馆的名作来到慕尼黑,在小酒馆偶遇一位卖紫罗兰花的德国小女孩遭人戏弄,同情之心油然而生,从口袋里掏出钱来给了小女孩。从此小女孩那忧伤的“深蓝色的眼睛”让巨势难以忘怀,每当他在美术馆对着维纳斯、神话中的丽达、基督教里的圣母或是海伦写生时,卖花女孩的面庞总是浮现在他的眼前。她的眼神并未流露出眺望春潮的喜悦之色,与意大利古迹间白鸽飞舞的情景也格格不入。直到六年后,巨势再一次带着他未完成的画稿来到慕尼黑,再次遇到此时已长大成人、成为美术学院模特的德国女孩玛利亚时,他才终于找到了那张与画作相配的生动脸庞。主人公在尝试了各种宗教、神话与历史人物造型后最终回归了人体模特。[40] 森鸥外在小说中强调了写实表现的物质基础——人体模特的重要性,也谈到了艺术创作并不是一味模仿米开朗基罗、达·芬奇、鲁本斯、范·迪克或丢勒,而是应当追求生活中的写实表现。

与此同时,《泡沫记》还运用了德国浪漫主义文学传统中著名的水妖罗勒莱[41] 的主题。罗勒莱的形象始于德国浪漫主义诗人克莱门·斯布伦塔诺1801年的小说《哥特维》,名为“紫罗兰”的女主人公所唱的便是“罗勒莱”的歌谣。此后,莱茵河畔的罗勒莱不断地被德国浪漫主义文学所引用。[42] 在《泡沫记》中,巴伐利亚国王路德维希二世因迷恋玛利亚的母亲而发疯。一个偶然的机会,男主人公巨势和玛利亚来到施塔恩贝格湖,囚禁在此的国王恍惚中认出了玛利亚,陷入疯狂而失足溺水,玛利亚也因为受到惊吓而跌进湖里。这是对德国浪漫主义传统中水妖罗勒莱主题的借鉴,玛利亚在小说中被浪漫化成罗勒莱的化身。小说很好地诠释了文学和美术对传统艺术主题的运用以及对写实描写这两方面的要求。这大约就是森鸥外心目中艺术表现的完美形式。

埃米尔·克鲁帕·克鲁平斯《罗勒莱》(1899年)

欧洲文艺复兴之后,画家们常常借助传统绘画的主题来描绘人体,比如拉斐尔虽然画了圣母,但是充当模特儿的却是他的情人。“如果要画高加索的三位女性,欧洲画家可以用美惠三女神的主题,可以借用古希腊神话、南欧的女神或北欧的水妖罗勒莱。每个主题都可以单独成画”[43],但是,当日本的画家想描绘人体时,他们却无法在本土的艺术传统里找到可以借鉴的主题。在慕尼黑与森鸥外有亲密交往、为森鸥外提供了《泡沫记》创作灵感的原田直次郎于1887年从慕尼黑美术学院毕业回到东京。三年后,他在第三届国内劝业博览会上展出了大型历史画《骑龙观音》,与拉斐尔以圣母为主题的杰作相似,在画中,原田直次郎不得不采用观音这一东方传统宗教画题材。

就算有了可以借鉴的主题,裸体画或写实再现日本人的身体在明治日本仍是一件难事,因为日本没有裸体画的传统。在德国医生贝尔兹看来,日本人那种矮小而敦实、上身较长、双腿较短的身材结构按照欧洲的审美标准并不漂亮。可是,他并不否认此类裸体也有一种和谐的美,因为“劳动阶层的妇女常常有两条结实的腿,她们的脂肪储存往往不到欧洲人的一半”[44]。但是这些优美、健康的身体却很少出现在日本明治末期的艺术作品中。1886年,从日本回到德国并与森鸥外有激烈论辩的地理学家诺曼曾说过:“在日本的外国人谁都会注意到赤身裸体的劳动者们,车夫、佣人和渔夫都有着傲人的身体、硕壮的肌肉,我们对之赞叹不已。可是,日本人自己对此早已司空见惯了。艺术家们完全无视这些肉体所展现出的造型能力,从未想过再现它们。”[45] 诺曼认为,既然如此,日本艺术家就应该放弃一味地模仿西方的艺术,甚至放弃钻研油画,而发展传统的日本画。[46]

19世纪末,明治政府颁布了开展殖产兴业的政策,与欧洲的艺术商共同创造了一个与“普遍”欧洲相对的“特质化”的传统日本形象。但是,日本政府的这一做法并没有获得留洋派的支持。原田直次郎和森鸥外都在积极地推进西洋画在日本的发展。在此过程中,他们遇到的一大困难便是“日本人”身体的再现。在《花子》中森鸥外塑造了一个爽快答应罗丹请求、脱去衣服为其担任模特的花子形象,但现实生活里的花子并没有马上答应罗丹,而是在罗丹及其夫人的百般请求下才勉强同意担任模特。[47] 这尚且是在法国,要在日本进行模特写生和裸体画创作就更困难了。从1889年在《国民之友》上刊出的山田美妙的短篇小说《蝴蝶》的裸体插画,到1894年黑田清辉在第六届明治美术会展上展出的裸体画作品《朝妆》、1897年黑田清辉在第二届白马会上展出的以三位裸体妇人为背景的《智·感·情》,再到1900年综合文艺杂志《明星》上所刊登的一幅裸体插画,人体写生在明治末期的日本一直争议不断。[48]

原田直次郎1890年展出的《骑龙观音》也遭到了大量非议,究其原因是因为他使用了一位真实的模特儿。她是森鸥外的父亲所经营的医院橘井堂的员工山本一郎的妻子。山本一郎并不认识原田直次郎,其妻为原田直次郎担任模特是通过森鸥外的周旋才得以实现。[49] 通过使用人体模特写实地再现日本人的体态特征,与此同时在作品中保留传统宗教或神话主题,或是赋予艺术品形而上的“观念”与“直觉”,是这个时期有留德背景的画家原田直次郎与作家森鸥外在艺术表现上的共同追求。但是,原田直次郎的画作展出后恶评如潮,其所画的观音被指责与传统宗教形象相差甚远。《骑龙观音》什么奖项也没得到,画家不久也郁郁而终。进入20世纪,人体写生的情况在日本并没有得到根本的改变。当花子在法国为罗丹做人体模特时,再现人体在日本仍是一个禁区。1908年,第二届文展雕刻布展时,由于官方的干涉,朝仓文夫的雕塑作品《暗》的男性人体的生殖器被切去了,而新海竹太郎的女性裸体像则被厚纸片和树枝遮住,并涂上白色。[50] 在这样的时代大背景下,森鸥外的《花子》无疑是对日本美术界的一种抗议。

原田直次郎《骑龙观音》(1890年)

结语:被建构的“日本人”

15世纪以来意大利建立起来的艺术中心到了19世纪末已转移到了法国。因为殖产兴业政策,日本的浮世绘大量涌入法国,并给后来的法国印象画派带来了巨大的影响,同时刺激着包括毕加索在内的一些年轻画家[51],罗丹也深受影响,他曾在水彩作品中仿效过葛饰北斋著名的春画《章鱼与海女图》[52]。而两百年来处于法国阴影下的德国在文艺上除了浪漫主义外没有太多值得骄傲的成就[53],即便原田直次郎在慕尼黑习得的历史画也是拿破仑时期法国传统的一种延续[54],因而《骑龙观音》也并非什么先锋艺术。森鸥外深知“欧洲19世纪末出现的新的艺术倾向是对15世纪以来建立起来的主流油画传统的不满”,但他更明白“在日本,油画传统尚未确立”[55]。当欧洲艺术家已经尝试另辟蹊径超越写实主义时,对日本艺术家而言,在油画、雕塑和文学作品里自由、准确、写实地再现“日本人”的身体,直到1910年仍是一件尚未彻底完成的任务。对此,柄谷行人曾说过,当欧洲的文学和哲学企图通过非西方——例如日本——的途径反叛自己的19世纪时,日本文学甚至还未开始自己的“19世纪”。[56]

要确立日本的“现代”就不能不借助他者的力量。在成名作《舞姬》中,森鸥外曾描述过日本男主人公从德国女孩爱丽丝的瞳孔中反观到自己“黄种人面孔”的情节。[57] 这一情节对于通过学习西方发展起来的明治日本而言就如同一个寓言。明治以来,日本对于自我的认识无一不是通过“西方”他者的眼睛得以确立的,这他者的眼光既是发现花子的“和风”,也是以日本人种族特征为研究对象的德国医学与人种学。我们所谓的“现代”,事实上指的是西方的19世纪,也就是西方文化在全球播散、欧洲中心主义重组世界的世纪。在欧洲经济崛起的这个世纪中,日本尚处于欠发达地区,它与欧洲之间出现的时空差也正源自这样的世界霸权结构。[58] 由于帝国的统一以及德国海外殖民地的获得,德国的人类学研究开进了非洲并获得了巨大的研究空间,而贝尔兹由脚气病出发对日本人所做的生理学及体质人类学的研究也被吸纳到了德国人种学家们关于人类起源及人种进化的讨论中。因此,留德的森鸥外在《花子》中对“日本人”所做的现代科学性的描述、原田直次郎的《骑龙观音》、小金井良精对日本人的解剖实验等种种努力已然构成了另一个问题,即欧洲知识如何发现与建构“日本人”。

但是,也需要看到,与法国外交家、东方主义者戈比诺的种族主义观点不同,在德国,种族主义政治与生物学及人种学知识挂上钩要到1900年以后。[59] 当时对森鸥外影响颇深的德国人类学与人种学的主流观点是,生物具有永久不变的种的特征,而各个种族都有发展各自文明的权利。因此,问题尚不是19世纪末的德国医学和人种学如何将日本作为一个文明序列上的低等级对象来对待,而是日本的生物学家们及科学家们如何急于要掌握西方那套人种及生物学的话语,并实现自我对象化。

掌握西方现代话语自然意味着对中医药学、汉文学、日本画等日本自身的“19世纪”的放弃。然而,具有讽刺意味的是,明治日本所向往的德国医学及体质人类学中的颅骨研究在引进日本后没多久便呈现出了衰弱的趋势。由于欧洲不同种族和民族间的通婚,单纯靠颅骨来判定人种特征已被认为是不可能的,而原先被实证主义的体质人类学家们斥为“纯粹哲学猜想”的海克尔理论却越来越占据科学话语的中心。[60] 在新的科学范式下,花子的头颅及额面特征到底在多大程度上是对日本女性的“写生”也就不好说了。同时,就在森鸥外发表《花子》的同一年,日本化学家铃木梅太郎在米糠中发现了维生素B。森鸥外早年的《日本兵食论》中所采用的伏伊特的营养物质测算法因为根本不包含维生素的概念而淡出了科学话语的中心,此后森鸥外不得不再次阅读中医药学中用红豆饭治疗脚气病的药方。[61] 从1885到1910年,森鸥外文学中所确立起来的有着“短短的面”和“紧张力的筋肉”的“花子”见证了种种西方“现代”叙述在明治日本的兴起、转述与破灭;而花子的头像至今还保存在巴黎的罗丹美术馆中。

罗丹雕塑《花子》

[1] 详见坪内雄蔵『当世書生気質』,東京:晩青堂,1886年,第5、10頁。

[2] 详见木原茂「女性美の表現ー明治の小説における変遷ー」,载『表現研究』1967年第5期,第25頁。

[3] 详见二叶亭四迷《二叶亭四迷小说集》,石坚白、秦柯译,人民文学出版社,1962年,第24-25页。

[4] 详见亀井秀雄『身体·この不思議なるものの文学』,東京:れんが書房新社,1984年,第9頁。

[5] 详见亀井秀雄『身体·この不思議なるものの文学』,第15頁。

[6] 详见柄谷行人《日本现代文学的起源》,赵京华译,生活·读书·新知三联书店,2003年,第44页。

[7] 详见酒井シヅ「十七、十八世紀の日本人の身体観」,收入山田慶兒編『歴史の中の病気と医学』,京都:国際日本文化研究センター,1997年,第431頁。

[8] 森欧外《花子》,画室译,鲁迅校对,载《莽原》1926年1卷11期,第449页。画室为冯雪峰笔名。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[9] 对于花子在世界各地演出的情况,详见 Donald Keene, Appreciations of Japanese Culture, London: Secker & Warburg, 1972, pp. 251-258。

[10] 详见森鴎外「俳優渡英の議——屹度有望だ」,收入『鴎外全集』第38巻,東京:岩波書店,1975年,第220頁。

[11] See Lionel Lambourne, Japonisme: Cultural Crossings between Japan and the West, London: Phaidon Press, 2007, p. 146.

[12] 详见沢田助太郎『ロダンと花子』,名古屋:中日出版社,1996年, 第51頁。

[13] 详见クローデイージュドラン「ロダン花子を素描する」,收入静岡県立美術館編『ロダンと日本』,東京:現代彫刻センター, 2001年,第40頁。

[14] 罗丹1906-1907年以花子为对象创作的大多是水彩画,1908年开始雕塑头像。到1912年为止,罗丹以花子为模特创作的各种速写超过了30幅,雕塑头像作品超过了58件(详见美南幸「ロダンと花子」,收入『ロダンと日本』,第37頁)。

[15] See Anthony Mario Ludovici, Personal Reminiscences of Auguste Rodin, Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1926, pp. 133-134.

[16] 森鴎外「独逸日記」,收入『鴎外全集』第35巻,東京:岩波書店,1975年,第152頁。

[17] Qtd.in Donald Keene, Appreciations of Japanese Culture, p. 251.

[18] Qtd.in Donald Keene, Appreciations of Japanese Culture, p. 252.

[19] Judith Cladel, Rodin the Man and His Art with Leaves from His Notebook, New York: The Century Co. , 1917, p. 162.

[20] 关于罗丹和科学研究的关系,详见Natasha Ruiz-Gomez, Morceaux D’Amphitheatre:Science and the Sculpture of August Rodin, PhD thesis, Philadelphia: University of Pennsylvania, 2006。

[21] 详见葛赛尔《罗丹论艺术》,傅雷译,天津社会科学院出版社,2006年,第160页。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[22] See Anonym, “La Statuaire et l’Anthropologie”, in L’Homme préhistorique, 8 (1910) , p. 182.

[23] 详见茨维坦·托多罗夫《我们与他人:关于人类多样性的法兰西思考》,袁莉译,北京大学出版社,2014年,第122页。

[24] 详见森鴎外「花子」,收入『鴎外全集』第7巻,東京:岩波書店,1975年,第192頁。

[25] 森鸥外《催眠》,收入柳鸣九主编《森鸥外精选集》,高慧勤译,燕山出版社,2005年,第75页。

[26] 详见佐渡谷重信『鴎外と西欧芸術』,東京:美術公論社,1984年,第194頁。

[27] 森鴎外「藝用解体学」,收入『鴎外全集』第33巻,東京:岩波書店,1975年,第370頁。

[28] 详见森鴎外「藝用解体学」,第379頁。

[29] 详见森鴎外「藝用解体学」,第538頁。

[30] 此文最初发表在《卫生学档案》(Archiv fiir Hygiene, 5[1886], pp. 333-352),后以《从伏伊特视点论日本兵食》(”Japanische Soldatenkost vom Voit’schen Standpuncte“)为题收入其《日本及其卫生学》(Japan und seine Gesundheitspflege, Tokyo, 1911, pp. 55-69)。

[31] 转引自森鴎外”Japanische Soldatenkost vom Voit’schen Standpuncte“, 收入『鴎外全集』第28巻,東京:岩波書店,1975年,第577頁。

[32] 详见森鴎外「日本兵食大意」,收入『鴎外全集』第28巻,第12頁。

[33] 通过当时驻柏林的公使青木周藏的周旋,贝尔兹于1876年来到日本,后成为日本天皇的御用医生,1905年才和日本妻子一起返回德国(see Susanne Germann, Ein Leben in Ostasien: die unverö ffentlichten Reisetagücher des Arztes, Anthropologen und Ethnologen Erwin Bälz[1849-1913], Bietigheim-Bissingen: Archiv der Stadt, 2006, p. 41)。

[34] See Erwin Bälz, Awakening Japan: the Diary of a German Doctor, Bloomington: Indiana University Press, 1974, p. 387.

[35] See Nachtrag zu den Sitzungsberichten Referat über den Vortrag des Herrn Geh Hofrat Prof. Dr. E. Bälz in der Sitzung in Yokohama, ” über die Rassenelemente in Ostasien, Speciell in Japan“, in Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft Für Natur-und Völkerkunde Ostasiens, 2. Mai 1900, 8:2 (1900), S. 228.

[36] See E.Bälz,” Die körperlichen Eigenschaften der Japaner“, in Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft Ostasiens, 3:28 (1880), S. 349.

[37] 森鴎外「うたかたの記」,收入『鴎外全集』第2巻,東京:岩波書店,1975年,第8頁。

[38] 森鴎外、久米桂一郎『藝用解剖学』,東京:画報社,1903年,第45頁。

[39] 详见森鷗外「小説論」,收入『鴎外全集』第38巻,第452頁。

[40] 详见森鴎外「うたかたの記」,第1-26頁。

[41] 罗勒莱(Loreley)是莱茵河里的女神,她们都是会唱歌的女郎,常常用她们的销魂歌声引诱水手们迷乱而落水。

[42] See Mario Kramp, Die Loreley: Ein Fels im Rhein Ein deutscher Traum, München: Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2004, S. 60.

[43] 森鴎外「黒田清輝筆『智感情』合評」,载『美術評論』1897年11月,第28-32頁。Qtd. in Hirayama Mikiko trans. , J. Thomas Rimer, ed. , Not a Song Like Any Other: An Anthology of Writings by Mori Ogai, Honolulu: University of Hawaii’s Press, 2004, p. 123.

[44] Nachtrag zu den Sitzungsberichten Referat über den Vortrag des Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. E. Bälz in der Sitzung in Yokohama, ” Über die Rassenelemente in Ostasien,Speciell in Japan“, S. 229.

[45] 转引自小堀桂一郎「森鴎外とエドムント·ナウマンの日本開化論争(資料)」,载『比較文學研究』1967年第13期,第53頁。

[46] 详见小堀桂一郎「森鴎外とエドムント·ナウマンの日本開化論争(資料)」,第56頁。

[47] 详见平川祐弘「森鷗外の『花子』」,收于『比較文學研究』1967年11月第13期,第130頁。

[48] 详见佐渡谷重信『鴎外と西欧芸術』,第136-146頁。

[49] 详见伊藤敬一「森鴎外の美術論」,载『日本文學誌要』1987年第36期,第98頁。

[50] 详见匠秀夫『近代日本洋の展開』,東京:昭森社,1964年,第105頁。

[51] 详见王才勇《印象派与东亚美术》,江苏人民出版社,2008年。

[52] See Antoinette Le Normand-Romain and Christina Buley-Uribe, Auguste Rodin: Drawings & Watercolours, New York: Thames & Hudson, 2006, p. 47.

[53] 详见以塞亚·伯林《浪漫主义的根源》,吕梁、洪丽娟等译,译林出版社,2008年,第40-41页。

[54] See Frank Büttner, ” Gemalte Geschichte. Carl Theodor Piloty und die europäische Historienmalerei des 19. Jahrhunderts“, in Reinhold Baumstark, Frank Büttner and Juliane von Akerman, Hrsg. , Groβer Auftritt Piloty und die Historienmalerei, Köln: Dumont Buchverlag, 2003, S. 26.

[55] 详见森鴎外「原田直次郎」,收入『鴎外全集』第25巻,東京:岩波書店,1975年,第133頁。

[56] See Karatani Kojin, “One Spirit, Two Nineteenth Century”, in Masao Miyoshi and Harry Harootunian, eds. , Postmodernism and Japan, Durham: Duke University Press, 1989, p. 259.

[57] 详见森鴎外「舞姫」,收入『鴎外全集』第1巻,東京:岩波書店,1975年,第431頁。

[58] See Karatani Kojin, “One Spirit, Two Nineteenth Century”, p. 260.

[59] See Benoit Massin, “From Virchow to Fischer: Physical Anthropology and ‘Modern Race Theories’ in Whihelmine Germany”, in George W. Stocking Jr. , ed. , Essays on Boasian Ethnography and the German Anthropological Tradition, Madison: The University of Wisconsin Press, 1998, p. 80.

[60] See Benoit Massin, “From Virchow to Fischer: Physical Anthropology and ‘Modern Race Theories’ in Whihelmine Germany”, p. 96.

[61] 详见大贯惠美子《作为自我的稻米:日本人穿越时间的身份认同》,石峰译,浙江大学出版社,2015年,第105-110页。

全文完

原载于《外国文学评论》2016年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注