《我的安东妮亚》中内布拉斯加边疆景观的国家维度

编者按

薇拉·凯瑟是美国最重要的乡土小说家之一,然而,人们往往会因此忽略她笔下的内布拉斯加草原具有超越乡土的景观指涉。本文以《我的安东妮亚》为考察对象,分析凯瑟借助草原边疆景观表征对锻造美国国家属性的边疆空间的彰显、对“进步时代”美国景观的现代化进程的敏锐捕捉以及对美国共同体家园的建构,以此探究凯瑟地域景观表征的国家维度。

作者简介

陈榕,女,1972年生,解放军外国语学院英语语言文学博士,解放军外国语学院英美系教授,主要研究领域为美国文学、西方文论。

薇拉·凯瑟像

1931年,当薇拉·凯瑟回顾“内布拉斯加三部曲”的创作时,曾经提及同时代批评家的轻视态度。这些批评家认为,小说应该反映城市经验,“值得读的人物要么时髦,要么聪明”[1],而凯瑟的小说却“讲的都是做重体力活的农民、玉米田、草原和猪圈,尤其是世界这么大,怎么选址在内布拉斯加!……一位纽约的批评家道出了人们的普遍看法:‘内布拉斯加的事我根本不在乎,不管是谁写的’”[2]。

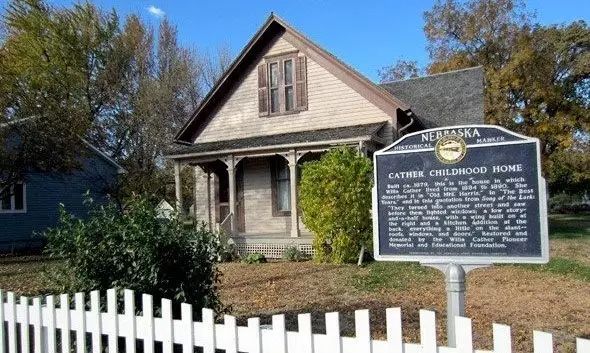

1991年,《洛杉矶时报》刊登了“文学风景之故乡行”的系列文章[3],其中《薇拉·凯瑟的内布拉斯加》一文的开篇这样写道:“内布拉斯加境内蕴藏着文学的瑰宝。它穿过玉米地,穿过如梦的岸柳,发出飒飒的声音。它栖息在一个朴实草原小镇的一幢不起眼的房屋的阁楼里。你可以在一些最出色的美国小说中读到它。”[4] 该文作者芭芭拉·马龙继而在文中以朝圣者的心态介绍了凯瑟的旧居、红云镇的风貌以及周围的风景,赞美“在《啊,拓荒者!》和《我的安东妮亚》等小说中,凯瑟赋予粗粝质朴的风景以美和神话的力量”[5]。

时隔60年,人们对凯瑟拓荒小说中的景观塑造呈现出截然不同的态度,它不再是20世纪初叶城市精英不屑一顾的对象,而被视为美国文学、文化以及自然景观的重要遗产。是凯瑟的深沉笔触,向人们展示了中西部草原之美,草原景观研究也因此成为当代凯瑟研究的重要课题之一。迄今为止,相关讨论主要集中在以下领域:对内布拉斯加景观的地方性特征进行考察,阐释凯瑟乡土叙事的深层含义[6];利用文化地理学与文化批评方法揭秘凯瑟景观表征中的人地关系、性别权力关系等隐性结构[7];从生态批评角度出发,解读凯瑟的环境伦理观以及生态可持续发展观等等[8]。本文主要关注作为乡土作家的凯瑟在塑造边疆景观时在地域性上所叠加的国家景观维度。

薇拉·凯瑟的“草原三部曲”:

《啊,拓荒者!》《云雀之歌》《我的安东妮亚》

“景观”(landscape)是文化地理学中的重要概念,其英文构词由两个部分组成:表示土地和空间尺度的“land”以及曾经在古英语中表达“环境的总体特征”的“scape”,因此该概念所意指的是“完整的人与自然的系统”。[9] 它既是概念性存在,也是物质性存在[10],是人类的栖息地,也是人类与自然环境长期互动的产物,“是建构,是表征,是一系列复杂的结构和观念,引发了人们对环境的感知,也影响了他们与环境的相互作用,是人类努力和能动性的结果”[11]。具有审美性的景观则形成了我们眼中值得欣赏的风景,景观之美取决于我们看待风景的方式,暗示着我们所处的文化立场和所持的价值判断。[12]

由此可见,景观和人类是相互依存的关系。它影响着置身其中的人类,也记录着人类对其进行塑造的历史。我们将自己书写进了景观,景观也定义着我们的属性。因此,“作为景观的一部分,从景观中获得自己的身份认同,是我们存在于世不可或缺的前提”[13]。家宅景观与个人身份息息相关,社区景观参与着社群身份的定位,而国家景观提供的是国族身份的空间表征。这种国家景观可以是人造景观,如中国的万里长城、日本的金阁寺、美国的纽约城,也可以是自然景观,如俄罗斯的西伯利亚平原、埃及的尼罗河等等。它们是“象征景观”,是“彰显国家属性的图像学中的一个部分,也是将一个民族联系在一起的共享的观点、记忆和感情的一部分”[14]。

因为凯瑟被归于美国乡土小说家行列[15],人们往往过于重视她作品中景观的乡土性,而忽略了其笔下景观所承载的美国国家性的共享意义和精神内核。《我的安东妮亚》被凯瑟本人称为“自己最好的作品”[16],本文选取这部小说作为考察对象,通过分析凯瑟在草原地域景观表征中对锻造美国国家属性的边疆空间的彰显、对“进步时代”美国景观的现代化进程的敏锐捕捉以及对美国共同体家园的建构,揭示凯瑟地域景观表征中的国家维度。

一

薇拉·凯瑟《我的安东妮亚》

《我的安东妮亚》是一部由风景引发的作品。第一层叙述者,也就是框架性叙述的提供者,是一位无名氏。这位叙述者与主人公吉姆·波顿是同乡旧识,两人在开往西部的火车上偶遇,火车窗外连绵不断出现的中西部农业带的风景让他们不由自主地涌起对内布拉斯加草原的怀乡之情。在无名叙述者的敦促下,吉姆写下了关于自己、故乡和安东妮亚的故事。

描绘风景,向来离不开观看风景的视角。风景早在被欣赏的那一刻“就已经是一种人工品”,是“含义最丰富的媒介”,是“可以被调用和再造从而表达意义和价值的象征符号”。[17] 吉姆的叙述发生在离乡20年后,他对安东妮亚以及故乡的叙述是想象性的回忆。吉姆的心灵眼睛看到了什么样的风景?凯瑟透过他的视角对景观进行编码时,想要传达怎样的深意?

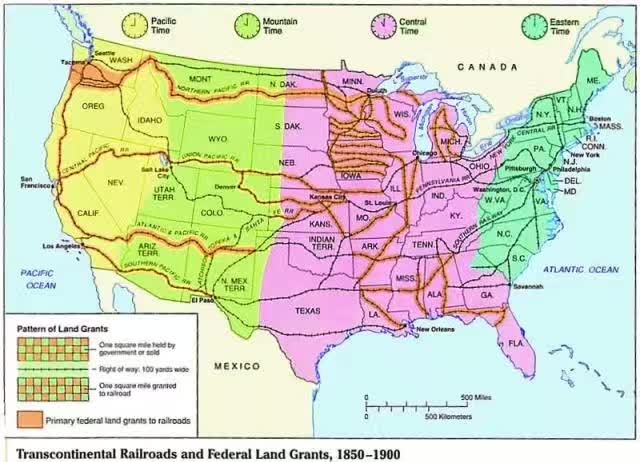

首先,吉姆眼中的风景有着边疆景观典型的野性和苍凉。《剑桥美国文学史》认为凯瑟参与了美国扩张时代的边疆叙述。[18] 凯瑟的“草原三部曲”记录了美国内战结束后近半个世纪的大平原开发。大平原覆盖了美国版图的五分之一,包括东起西经98度、西至落基山脉、南自德克萨斯、北达加拿大边界的广大地区。[19] 内布拉斯加草原边疆也在其中。自殖民时代到19世纪上半叶,它一直是通向北部和西部的皮毛交易通道,内战后,由于美国西部政策的推行以及宅地法的确立[20],这片土地得到全面开发,吸引了大批移民前来开垦荒地、建立定居点,其中相当一部分来自贫困的中欧和东欧地区,美国东部以及南部的一些居民也加入了移居行列。《我的安东妮亚》的女主人公安东妮亚一家是欧洲移民,到美国来寻求财富和机会;而吉姆是地道的美国人,从南方来投靠此前已移民内陆的祖父母。

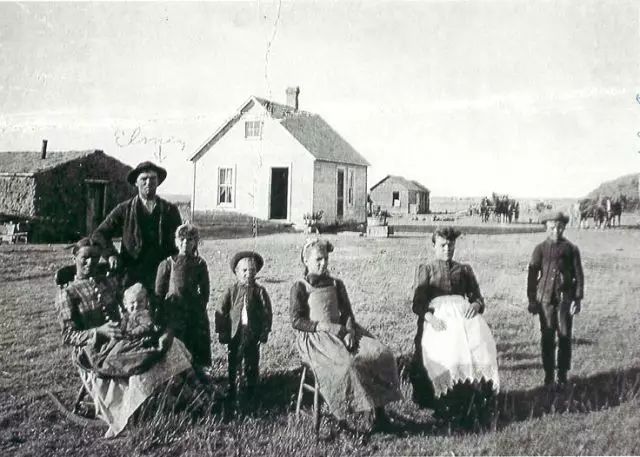

内布拉斯加的乡村,在初来乍到的吉姆眼中,有着和南方迥异的蛮荒风貌,一派边疆初创的景观:头顶是无尽苍穹,脚下是凹凸土路。所谓的村落,只是拓荒者们的聚居处。没有整齐排列的住宅,殷实人家住在相对结实的房子里,像安东妮亚这样的穷人只能住在悬崖下黑暗阴冷的窑洞中,如同原始时代的洞穴人。整个村落是草海中的孤舟:“目光所及,唯见蓬乱丛生的红色的草,大部分同我一样高……我四处张望,感到整个乡村只有草,就如同整个大海只有水一样。红色的草使整个大草原呈现出酒斑或刚被冲上岸的某种海藻的颜色。而且飘动得真厉害,仿佛整个乡村在奔跑。”[21] 而走出门,径直向前,就能到达荒野:“周围稀薄的空气告诉我,世界的尽头就在这里:只剩下了地面、太阳和苍天,再往前走几步,就只有太阳和苍天了。人就可以浮起来漂到苍天和太阳里去,像那只在我们头上盘旋、影子在草地上缓缓地移动着的黄褐色的老鹰一样。”(My:14)

内布拉斯加的农庄景象

凯瑟在《我的安东妮亚》中对内布拉斯加的旷野进行了浓墨重彩的描写,所隐喻的是历史化和全景化的美国边疆。凯瑟撰写“草原三部曲”的时代,正是美国“边疆热”的时代。颂扬边疆经验,将旷野景观塑造为美国国家属性的空间载体,这种思潮始于美国独立战争后部分知识分子的民族意识觉醒,并随着19世纪美国边境线的推进和边疆经验的积累而得以强化。到了凯瑟的时代,这种思潮获得了知识界与官方话语的双重认证,进而影响了此后美国国家景观的塑造。

在美国殖民时期叙事中,白人移民跨洋而来,踏上新大陆,对荒野边疆普遍抱有仇视态度。从物质角度而言,“荒野对生存构成了威胁”,从精神角度来说,荒野被想象为“一种道德上的真空地带,一片可憎的和混乱的荒僻之地”。[22] 它对早期定居者而言是“实实在在的恐怖,是危险,是现实存在并可看见的狼、熊和野人”,继而被塞勒姆的清教徒的宗教想象“灵性化”,被理解为“巫灵和魔鬼的藏身之所”。[23] 然而,以独立战争为分界,美国人开始赋予荒野与边疆以正面的、积极的意义。由于已获得了政治身份的独立,美国人迫切渴望摆脱宗主国影响,以确立文化身份的自主性。放眼审视具有美国特色的经验,触目可见的边疆景观便成为他们定义自身与欧洲的差别的重要因素。

在艺术领域,美国“哈德逊河画派”的风景画家是将边疆景观国家化的重要力量。无论是新英格兰的山区风光,还是西部边疆的苍凉地貌以及北部边疆的冰天雪地,都被他们记录在画布上。他们在描绘自然时,关注的不仅是艺术,还有成为美国一员的使命感。[24] 他们试图用风景画的审美性召唤对国家身份的自豪之情,诚如其代表人物阿什·杜兰德所言:“不要到国外去搜索你运用画笔的材料,我们自己土地的原始的魅力会唤起你最深的情感。”[25]

将野性边疆与美国性联系在一起的,还有浪漫主义作家,如华盛顿·欧文、詹姆斯·库柏、拉尔夫·爱默生、大卫·梭罗等,他们用笔墨刻画边疆空间以及边疆体验,认为在美国的自然里可以锤炼出坚韧的美国性格以及崇尚自由的美国精神。以与欧洲文明牵涉最深的华盛顿·欧文为例,他在《见闻札记》中曾屡屡歌颂英国的景观之美,并将它和英国性相联系:“英国岛多,极为平坦……它所富有的,并非雄伟壮丽的景观,而是小巧精美的田园风光,颇具乡村的幽静与宁静。” 他发现英国风景的价值内核是“井然的秩序,宁静的环境,公认的简朴原则,古老可敬的风俗习惯”,优美而安然的风景“体现了英国民族的精神风貌”。[26] 而在欧洲生活了17年后,欧文回到美国,面对美国读者对他过于欧洲化的指责,他选择跟随一支勘察队踏上了西部之旅,写下了《大草原之行》(A Tour on the Prairies)。草原之行体现了欧文有意识地在美国空间寻找美国人身份的努力。他记录下与英国田园完全不同的美国风光:由浓密的野草和低矮的灌木所组成的广袤大地上,野牛、野马和土狼自由出没,“风景在我们眼前铺展开来,无边无际,却看不到一个人。我们感觉仿佛早已走出了人类居住地的边界,在一个荒凉的世界里行进”。[27] 历经一个月的旅行,勘察队回到营地,每个人都“衣衫褴褛,风尘仆仆,被风吹日晒得容颜憔悴”,然而,却感到“身体坚朗,精神振奋”。[28]

华盛顿·欧文像

虽然19世纪艺术家和文学家对边疆景观进行了大量表征,但对美国边疆属性的深入定义和全面总结始于美国历史学家弗里德里克·特纳。1893年,他在美国历史学会年会上宣读了《边疆在美国历史上的重要性》,驳斥了美国文化欧洲源出论,认为美国对欧洲文化的继承只能说明两者之间的相似,“要解释迄今为止被人忽略的两者的差异,历史学家必须要对美国独特的环境进行考察”[29]。美国和欧洲之间的的环境差异在于美国有不断延伸的边疆。从经济学角度而言,荒野空间为美国的发展提供了广阔的天地;与此同时,人们在边疆的蛮荒地带也培养出了独特的品格:“边疆促进了美国特殊的民族性的形成;边疆使美国民族摆脱‘旧欧洲社会’的思想束缚,使美国社会有着强烈的‘拓荒者’精神。”[30] 它锻造出了崇尚自由、要求民主、信奉个人主义以及充满进取精神的美国人。

特纳虽然盛赞边疆精神,但他的演讲却透露出深层的焦虑:随着西进运动与工业化进程,荒野边疆正在消失,美国人丧失了精神的发源地。对该议题的关切并非特纳所独有,而是“大家逐渐形成的共识”[31]。持有共识者既有美国知识界以及普通民众,还包括美国两位总统西奥多·罗斯福(任期1901—1909年)和托马斯·伍德罗·威尔逊(任期1913—1920年)。[32] 这种共识与19世纪后半叶方兴未艾的美国环境保护运动相汇合,对美国国家景观的塑型造成了深远的影响。[33] 1872年黄石国家公园建立,1890年约塞米蒂自然公园建立。1906年,在罗斯福政府任下,美国国会通过了《美国古遗迹保护法》,授予总统建立“国家纪念地”的权力,选址可以是历史遗迹,也可以是具有鲜明特色的自然景观。在五年时间内,美国新增23个“国家纪念地”,包括蒙特马苏堡国家纪念地(1906)、纳瓦霍族印第安国家纪念地(1909)等历史文化遗址,也有魔鬼塔国家纪念地(1906)、大峡谷国家纪念地(1908)、锡安国家纪念地(1909)等自然景观。1916年,在威尔逊政府时期,国会批准了《国家公园法》,建立了国家公园管理局(NPS),负责对全国的国家公园系统进行管理。西部边疆沿线有相当数量的自然及人文景观获得了国家认证,被纳入政府管理体系,受到法律的保护。[34]

这一切发生在凯瑟所生活的时代,也是《我的安东妮亚》所反映的时代。《我的安东妮亚》的叙事时间跨度有30年,追溯起来,起点恰好与特纳发表《边疆在美国历史上的重要性》为同一时段。《我的安东妮亚》动笔于1916年,完成于1918年,也“正是美国国家景观保护时代”[35]。美国在边疆地带建立自然公园和国家纪念地,既有环境保护的目的,更有国家层面的历史和文化考量:将边疆景观纪念地化可以增加美国人的民族自豪感,让他们缅怀先人筚路蓝缕创立国家的荣光。同时,对边疆景观的粗粝原始风貌的保存,也为美国人保留了试炼的空间,有益于锤炼他们的勇敢精神,激发其生存意志,保持民族活力。[36]

在1917年第四届国家公园大会上,赫伯特·奎科呼唤文学家们也加入到歌颂美国景观的行列中来,说“已经到了必须书写我们自己的传奇和我们自己的神话的时代”[37]。凯瑟的创作回应了这一呼唤。在《我的安东妮亚》中,吉姆热爱一望无垠的草原、伸向远方的地平线和头顶翱翔的雄鹰。这是属于拓荒者的风景,以开放的可能性和自由为特征,对人类的生存能力提出了挑战。这也是属于勇于面对挑战的美国人的风景,风景线从内布拉斯加草原延伸向美国的整个西部边疆。凯瑟在接受采访时曾经说:“除了写作,我最喜欢在西部的乡间游荡,走过一个个村镇,看看人们如何在那里生活……科罗拉多、内布拉斯加、亚利桑那、新墨西哥、内华达对我而言不是一个个分开的州,而是一个巨大的乡村。”[38] 凯瑟取景黑鹰镇外的边地风光,意指美国边疆的全景,以此向美国人的拓荒者身份致敬,并将美国精神的起源空间神圣化。

弗里德里克·特纳《边疆在美国历史上的重要性》

二

凯瑟笔下的内布拉斯加草原呼应着美国三百多年的边疆拓展史,然而,凯瑟生活的时代却是边疆即将关闭的时代,为此,在相当长的一段时间内,凯瑟一直被认为是农业文明的代言人,“处于工业化、都市化的美国的边缘”[39]。凯瑟生前受到不少左翼批评家的诟病,例如格兰维尔·希克斯在1933年发表《反对薇拉·凯瑟》一文,指责凯瑟的创作体现了逃避主义的态度:“凯瑟小姐从来没有试图正视当代生活,她只看到了它与过去(至少是她理想中的过去)相比的匮乏;世界上绝大多数伟大艺术家都以表达自己所处时代中心的命题为己任,她却置身事外。”[40] 1947年凯瑟去世时,德依顿·科勒发表纪念文章,认为凯瑟虽然是一位优秀的作家,但所代表的是一个消逝的时代,“西部,过去——前者是凯瑟作品的物理背景,后者是它的精神气质”,她的小说“从不缺乏深度,却缺乏广度”,无法与现代性话题形成联系。[41]

学者的批评呈现了两组对立:地方性与国家性的对立;过去与现在的对立。在希克斯、科勒等人的二元视角里,凯瑟作品中的草原边疆被从它所身处的时代中隔离出来,成为时间停滞且空间封闭的有限地域。但如果我们借鉴萨义德所提倡的“对位阅读”法[42]对凯瑟的地域景观进行分析,则会发现,她笔下的内布拉斯加草原从来不是封闭的空间,而是面向外部世界的开放结构;它也没有停滞于时间之外,而是积极参与了“进步时代”的话语互动。如果将凯瑟的内布拉斯加草原与美国“进步时代”联动考察,可以清晰地辨认出乡土地域景观在国家层面的现代性经纬度。

凯瑟撰写《我的安东妮亚》的时代,是美国的“进步时代”(1880年代到1920年代),是“现代美国诞生的时代”,也是美国自信心大大增强、跻身世界强国之列的重要时期。从农业为主转向工业化,美国变成“由巨型公司、大型工厂和人口密集的城市组成的现代社会”,其空间性反映出工业化、都市化、外来移民流动潮以及美国内部移民流动潮相叠加的特点。“这种变化的力量无法阻挡,实际上影响到了美国生活的各个方面”[43] ,自然也辐射到了《我的安东妮亚》中的内布拉斯加草原边疆地区。

小说中的乡土景观与从这个景观中出走的移民所抵达的新空间之间形成了对位关系,而小说所聚焦的边疆移民主题则呼应着“进步时代”人口在国家层面的大范围迁徙。凯瑟以黑鹰镇及其周边地区为中心空间,通过小说中人物的位移,展现出“进步时代”美国的空间流动与拓展的纵横尺度。以《我的安东妮亚》中在边疆长大的孩子们为例。他们都是美国西部开发的参与者,之所以相遇在内布拉斯加,是美国内部移民和海外移民两股潮流汇合的结果。他们中的许多人在成年后没有定居在原地,而是以黑鹰镇为出发点,向更远的西部以及北部边疆进发。丽娜去了新开发的加利福尼亚。蒂妮走得更远,到达了阿拉斯加。阿拉斯加是美国本土的最后一块边疆,1850年代从俄罗斯人手中购得土地所有权后,1895年美国地质勘查局派出考察队深入冰原腹地进行矿脉考察,1900年对该地区的金矿勘察基本完成,紧接着,大量拓荒者受淘金热的诱惑纷纷前来[44],其中也包括蒂妮。她在阿拉斯加的拓荒点开设旅馆为淘金者提供食宿,收获了资本积累的第一桶金。

1850-1900年间美国铁路图

谈到《我的安东妮亚》,最引人注目的拓荒者形象是以安东妮亚、丽娜以及蒂妮为代表的女性。[45] 其实,吉姆也拥有边疆人的身份。他没有选择在边疆定居,却继承了追寻新天地的边疆精神。他所向往的是“那种东部居民无法得到,只有西部的干燥空气、短草和浩渺无际的地平线才能提供的自由”[46]。他是小说中空间流动性最强的人物,童年自南方来到大平原地区,其后又逆拓荒之路而行,来到了北方的纽约。小时候,面对内布拉斯加地区一望无际的草海,他想走向天的尽头;成年后,他成为铁路公司的律师,常年随着铁路线的延伸,穿行于美国各地。当丽娜和蒂妮已经结束了漂泊,选择在旧金山定居时,他还继续乘着火车,一如既往地前行。

吉姆服务于铁路公司,而铁路将凯瑟的内布拉斯加镶嵌进了美国“进步时代”工业化的大景观。“火车头是美国工业革命的典型意象之一”[47],它既是工业文明的直观产物,也为美国的工业革命提供着澎湃动力。19世纪上半叶,美国的铁路开发集中在东部,广大西部地区的交通还是依靠篷车和骡马。1862年,林肯总统签署了《太平洋铁路法》,由联合太平洋铁路公司自东向西,中央太平洋铁路公司从西向东,共同修建贯通大陆的铁路,历时七年终于竣工。其后的30年里,美国又修建了北太平洋铁路、南太平洋铁路和圣菲铁路等线路。到了1900年,美国运行中的铁路接近20万英里,总长度已经超过了欧洲铁路的总里程。[48] 交通革命的巨大成就预示着美国的腾飞,爱国诗人惠特曼在《向印度洋航行》中热情歌颂他所看到的美国新景观:“我看见,跨越我自己的大陆、征服每一个障碍的太平洋铁路,/我看见接连不断的一列列车辆运载货物和旅客沿着普拉特河蜿蜒前进,/我听见火车头咆哮着飞奔,汽笛在尖叫,/我听见回声震颤着穿越世界上最壮丽的风景。”[49]

凯瑟居住在红云镇时,每天有两班火车经停红云镇。在《我的安东妮亚》中,凯瑟也让火车驶入了以红云镇为原型的黑鹰镇的车站。马克·范科尼兹指出,火车是凯瑟小说中的重要意象,它在文本中的作用就如同窗户、墙壁和门户之于房间一样,是看似不经意、其实不可或缺的存在。[50] 小说中,吉姆和安东妮亚的初遇不是在大草原的自然环境,而是在火车站的人造景观中,“我们四周是一片漆黑。火车头经过长时间的奔跑,此刻正沉重地喘着气。机车锅炉炉膛里射出来的红光中,有一帮人挤做一团,站在堆满包裹、箱笼的月台上”(My:7),其中就有安东妮亚。吉姆来自美国南部,安东妮亚一家人来自欧洲,在芝加哥换乘时,两方乘坐了同一辆列车,目的地都是黑鹰镇,火车站的站台是进入边疆景观的入口。二十多年后的返乡之旅,吉姆也是坐着火车重返黑鹰镇。

铁路穿过黑鹰镇,是工业文明进入内布拉斯加草原空间。它所带来的前所未有的空间流动能力,也将内布拉斯加草原与美国的都市化景观相连接。铁路网改变了美国的地景结构,“将不同的空间连成了国家网络”[51]。乡村不再是孤立的存在,通过小镇的铁路,它们与周边城市乃至纽约、芝加哥等大城市联网,见证着美国城市化进程的加速发展。

美国的城市化在“进步时代”高速推进。城市作为制造业、商业以及金融业的中心,吸引了越来越多的农村人口涌入寻找就业机会,到1920年,美国的城市人口已经超过农村人口,标志着工业化和都市化转型进入了新阶段。[52]《我的安东妮娅》描写了边疆的创建与开发,也再现了边疆居民向城市聚拢、汇流进入城市化景观的过程。以丽娜为例,她从乡下来到黑鹰镇,又从黑鹰镇来到林肯,先是在裁缝店里帮工,后来到旧金山自己开店,从事服装行业。蒂妮也有相似的经历,数度辗转之后,她定居旧金山,与丽娜比邻而居。吉姆从读大学起就离开了故乡,先到林肯,又到了波士顿,继而选择在纽约工作,受雇于大公司,顺利地融入纽约的大都会景观。作者凯瑟本人的人生迁徙也沿着相同的路线:童年自南方来到红云镇,读大学时从红云镇到内布拉斯加州首府城市林肯,大学毕业后到纽约的杂志社工作。虽然凯瑟成年后数度旅居国外,也曾在西部长期旅行,但是她的主要居住地始终是大城市纽约。

值得注意的是,凯瑟没有回避火车与铁道对边疆风景的夷平作用。在铁路网还未建立起来之前,人们的各种经济活动和交往形式在很大程度上受地理条件的制约,因此“西部”和“边疆”才有可能保持其独特个性。[53] 而火车虽然使疆界不断延伸,却也导致了空间的高度同质化,使得地域特征消失。吉姆20年后回到黑鹰镇,对小镇平庸化的面貌十分失望,他怀念的是边疆草创时代充满生机和活力的小镇风景。

凯瑟由此表达了对美国城市化所引发的危机的思考。美国的城市进程以资本为法则,利益至上的价值观带来了人与人关系的物化,而高密度人造空间中陌生人的聚居与流动也不利于亲密社群关系的建立,精神异化由此成为困扰城市人的痼疾。吉姆、蒂妮、丽娜三人后来都选择在大都市定居,衣食无忧,不必再面对乡村生活的物质匮乏,但他们都没有真正意义上的感情归属。三个人都没有孩子,丽娜没有结婚,选择单身终老;蒂妮表示她只爱金钱,除此以外“对什么都不那么感兴趣”(My:197);吉姆则娶了一名十分富有、热衷社交的妻子,两个人在精神上没有交流,婚姻只保留了外在的形式。

在凯瑟看来,内布拉斯加草原景观为美国城市化导致的精神荒漠提供了一个反思空间,一个不同的价值参照体系。德国学者莫尔德曼在谈到人在自然中所体会到的家园感时说:“我‘在家’,这里,人们都熟悉我,我得到承认,无须为之奋斗。这种宽松的社会关系使人们能生活在平静之中,这给他以支柱,使他免于争斗和焦虑。自然环境这个家正是这样一种充满宁静的社会关系网。”[54] 在小说中,凯瑟歌颂乡土景观,强调的就是这种和谐的地方感。

小说中有一段文字被广为引用,是吉姆回忆自己少年时代在故乡田园里的感受:“我只要是躺在太阳底下,感觉到太阳的温暖,就像那些南瓜一样,就不想做别的什么了。我感到彻底的幸福。也许我们死后,变成了一个整体的一部分,不管那整体是太阳还是空气,是善良还是知识,我们的感觉也像这样。总而言之,溶解在一个完整而伟大的东西里面;那就是幸福。”(My:15)对吉姆来说,故乡的风景可以帮助他从都市的异化景观中抽离。怀乡中有怀旧的情绪,却不是逃避主义行为。吉姆没想过退隐乡村,他渴望的是从故乡的自然中寻找到在都市继续生活下去的精神力量。

20世纪初的纽约风光

《我的安东妮亚》中的工业景观和草原景观之间是互补的对位关系,而不是排他性的对立关系。都市景观和乡村景观也是如此。而且,在凯瑟的风景再现中,内布拉斯加草原的昨日和今时也形成了一组缠绕的对位。在传统的浪漫主义景观叙事中,乡村景观与城市景观往往会被表征为对立的两极,城市是混乱而充满动感的空间,乡村则是优美有序的静态场所。凯瑟却拒绝将乡村置于历史进程之外。它是成长中的农业边疆,与工业化以及都市化的时代实现着资本、人员与物资的双向流动,它的景观也在持续的变化之中。

因此,凯瑟的边疆景观叙事与19世纪浪漫主义小说家们有所区别。库柏在《最后的莫希干人》中希望阻滞文明的进程,保留荒野之野,他的主人公“是无人定居的野性边疆的孩子,与拓殖的被文明驯化的社会形成了冲突”[55]。凯瑟也描写边疆,但却欢迎对自然的开发。随着移民到来的脚步,荒野退出了前景,成为天际的远景;触目所及,是越来越多的开垦田地。正因如此,作为美国最重要的自然小说家之一[56]的凯瑟被指责环保立场不够坚定,有人类中心主义的倾向,如鲁特维克就认为“凯瑟的美国西部从终极意义而言是她的人物的道德力量的试炼场”,自然是背景,体现的是人类的精神。[57] 劳埃德·威利斯则指出凯瑟在《我的安东妮亚》中体现了“环境主义的精神分裂”,主人公们一边承认以及欣赏野草赋予草原的独特力量,一方面积极参与对它的破坏,把它变成了农业空间。[58]

凯瑟既支持边疆的荒野美学,又支持农业文明的进程,这究竟是不是“环境主义的精神分裂”?答案应该是否定的。这两种不同立场在凯瑟的环境观中并不矛盾。在她看来,人与自然是有机的整体,荒野、田地和人类和谐并存于同一个景观之中,是它的不同侧面。荒野有荒野之美,农耕有农耕的意义。人类播种种子,辛勤耕耘,收获食物,维持种族的繁衍,“通过这个过程,他们也以最有活力、最恒久以及最具体的方式和自然世界相联系”[59]。因此,她歌颂农业景观,在《啊,拓荒者!》中她曾引用密茨凯维奇的“好一片田野,五谷为它着色”[60]作为题记。这一题记也适用于同属内布拉斯加“草原三部曲”之一的《我的安东妮亚》,这片景色中的“五谷”尤其以象征乡土的玉米为代表。

小说中,凯瑟记录了农业边疆的地景变化。内布拉斯加位于美国农业带,从19世纪中叶开始,40年时间内,“畜牧农业从俄亥俄延伸到内布拉斯加草原”,玉米成为这一地区的主要作物,“没有其他地区可以与玉米带的生产力相媲美”。[61] 30年前,当吉姆刚到爷爷奶奶家的农庄时,景观中的主要植物还是野草,只有稀稀疏疏的篱笆外种着小面积的玉米。随着边疆的不断开发,玉米地越来越茂密,到了夏天,丰收的美景充满了生机和诗意:“七月来了,它那使人透不过气来的异乎寻常的炎热,使堪萨斯和内布拉斯加两州成为世界上最好的玉米产地。在夜间,我们仿佛能听到玉米在成熟;星空下,人们常在那气味浓烈、挂满露珠的玉米田里听到轻微的爆裂声,田里那些顶上长着羽毛似顶花的玉米秆子是那么多汁而青翠欲滴。”(My:87)

草原有多么宽广,玉米田就有多么广阔。凯瑟取景于内布拉斯加草原黑鹰镇郊外的乡村,所要捕捉的就是横跨数州绵延上千里的美国农业带:

小时候,玉米田是很分散的,中间隔着几里路宽的大块大块未开垦的放牧地。需要像我祖父那样明晰而善于思索的眼光才能预见到这些玉米田将不断地增加和扩大,直到有一天它们不再是雪默尔达家的玉米田,或布雪先生家的玉米田,而是属于全世界的玉米田了;它们的丰饶,成为一种伟大的经济事实,犹如俄国的小麦收成,这种经济事实不管是在战时还是和平时期,都是人们一切活动的基础。(My:87)

玉米丰收

丰收是对拓荒者的礼赞,也是对美国这片丰饶土地的礼赞,妆点出壮美的国家地域景观。同时,农业边疆的延伸与成长,也是“进步时代”美国国力发展的标志之一。罗斯福总统在1909年《农村生活委员会报告》的“特别咨文”中着重强调了美国农业之于现代美国的重要意义:“我想要提醒国人最近城市生活的伟大进步不是我们文明的全部,因为我们文明的根基在于乡村生活的健康、精彩、完善和繁荣。农民是美国生活最根本、最优秀也最不可或缺的部分。农村生活的发展为国家提供了免于饥馑的粮食和衣物,为城市输送了能够忍受现代生活严酷压力的新鲜血液、健康身体和睿智头脑。”[62] 1910到1920年期间,随着农业技术的推广,美国的农业人口因为城市化进程而减少了50万人,耕地面积却增加了8,000万英亩,农业总收入从74.8亿美元提高到了159亿美元,农业财产总价值是十年前的四倍。[63]《我的安东妮亚》描绘的就是这种动态发展中的农业景观的一个剪影,它和四通八达的铁路网所联通的工业景观、人口流动汇集而成的都市景观一起,共同构筑出凯瑟笔下美国“进步时代”的立体图景。

三

虽然 “进步时代”得名于工业革命带来的社会剧变以及文化、政治、环保等领域国家改良运动的推进[64],这一时期的种族政策和移民政策却日趋严苛保守。美国立国后有过三次移民高潮,以“进步时代”的移民数量为最多。这一次移民浪潮和前两次不同,大部分移民来自中东欧和南欧,而不是与盎格鲁-撒克逊裔美国人相同背景的西欧以及北欧,而且,这些移民信奉天主教和东正教,是信奉新教的美国人眼中的异教徒,所以本土主义者一直拒绝与新移民分享“美国人”这一共同体身份。

“进步时代”的排外主义特点是它采用科学话语,借用优生学和人类学理论,将欧洲人种分为北欧人、地中海人和阿尔派人,以英国等北欧人为最优,东欧的阿尔派人为最低等。“甄别种族的科学含义的努力是为了将种族的概念从它所诞生以及发展的历史语境中剔除”[65] ,种族被绑定在本质主义的生物属性之上,遗传的血统成为评判人类从智力到道德到文化优劣的标准。在所谓“科学真理”的吁求下,1907年,移民官员将“生理退化”列入了移民甄别的条件清单。是年,国会成立了美国移民委员会来研究移民问题。1911年该委员会提交报告,认为南欧和东欧的移民的确对美国社会和文化造成了冲击,提议严格削减移民数量。1916年种族主义者麦迪逊·格兰特(Madison Grant)出版《伟大种族的消亡》(The Passing of the Great Race),认为作为移民熔炉的美国将因为混入劣质血统而丧失人种优势,警告“最近的南欧和东欧的移民潮正在将美国推向种族的深渊”[66]。1917年,美国国会通过了“移民法案”,对东南欧和亚洲移民的人数进行技术限制。

谁有权成为美国这个共同体的成员,谁有权拥有美国土地上的家园?凯瑟给出了与同代人信奉的“生物共和国”(the biological republic)[67]不一样的答案。在她看来,谁参与拓荒,参与美国景观塑造,谁就有资格成为这个国家的一员。德国社会学家斐迪南·滕尼斯在《共同体与市民社会》中指出,人类有三种共同体形式:血缘共同体(community by blood)、地缘共同体(community of place)和精神共同体(community of spirit)。[68] 其中血缘共同体基于家庭的爱和同宗同族的情;地缘共同体基于比邻而居、共同耕耘的生命体验;精神共同体建立在友谊和心灵的共鸣上。凯瑟所推崇的美国国家共同体建构机制,不是基于生物属性的血缘共同体,而是地缘共同体以及在此基础上形成的精神共同体。滕尼斯对人类地缘共同体形成经验的描述,与《我的安东妮亚》有着奇妙的共鸣:

大地在她的子宫里孕育了人类,人类视自己为大地所养育,是这片领域的原住民。大地支撑起他们的帐篷和房屋,房屋越耐久,人们便越依恋于这一方土地。这种依恋随着土地的开垦而更加强烈深刻。当犁翻过土壤时,野性的大自然就像林间被驯化的动物一样变得驯顺。然而,这却是筚路蓝缕、子承父业、经过无数代人辛苦劳作的结果……于是,人们所栖居和占据的土地是共同的遗产,所有人都把自己当作土地的后裔,把彼此当作骨肉兄弟……家园,作为珍贵记忆的化身,捆住了每颗心,于是才有了离别时的忧伤,回望时的思念,漂泊异乡时的渴望……从形而上学的角度看,氏族、部落、村落以及城镇社区特征是与土地联了姻,像是缔结婚约一样,结成永恒的合法纽带。[69]

内布拉斯加的农场主一家人

在《我的安东妮亚》中,土地慷慨地接纳投奔而来寻找新生活的移民,对他们不施以种族、民族、信仰等标准的区分。1924年,凯瑟在接受《纽约时报》采访时曾谈及她对移民的态度:“小的时候,我们的邻居都是外国人,大家没人在意他们的身份,他们自己想怎么生活就怎么生活……他们把家装饰成故国的风格,又好看又漂亮。”(Willa:72)凯瑟不同意以优生学和人类学为基础的种族鉴别,反对将移民当作“实验室的标本”(Willa:72),也反对“美国化”的同化政策,认为不需要形成统一的文化观来作为国家共同体的准入条件: “社工、传教士追着他们,对他们围追堵截,要把他们变成洋洋得意的美国人的愚蠢副本。要把一切人一切事都美国化,这是我们的致命病症……他们是和我们的风俗以及生活方式不一样,但是他们不是需要改造的对象。”(Willa:71-72)在凯瑟看来,无论是原住民,还是新移民,只要将个人的生命经验融入边疆的土地,与它建立起生命共同体,就拥有了美国人这一政治身份认同的无可辩驳的物质基础。

当面对“美国的景观由谁来书写”这个问题时,人们会发现凯瑟的答案是生活在这片土地上的人们,包括移民们。他们通过对景观的书写,获得了“美国性”的认证。有学者提出小说中安东妮亚等移民女孩被当作异质文化遭到了排斥[70],也有学者认为安东妮亚等外来移民受到美国文化的教化而被同化[71]。以上两种解读都将对新文化元素的吸收和对旧文化元素的保留当做不可调和的对立面,而凯瑟秉承的是更折衷更杂糅的策略。安东妮亚学习说英语,不是为了忘记波西米亚语;她来自波西米亚,对欧洲故乡深怀眷恋,不等于她排斥美国经验,没资格成为美国人。凯瑟对“美国化”的界定,或者说对美国共同体的建构,更偏向于文化意义上的跨民族主义(transnationalism)以及空间上的美国本土化。西班牙民族人类学家胡安·诺格就认为,人类的群体认同感和民族国家意识等与领地所有权有着密不可分的联系:“世界上一切社会和文化都感觉到,扎根在属于自己的一块土地上才是安全感和认同保证。一切人类共同体都需要一块可以保证他们生活且通过它能表明自己存在的地理区域……领土是民族的凝聚因素。”[72]

对于凯瑟而言,美国的国土有足够的承载力吸纳不同文化并保持它们的活力,移民们也有权利在这里建立家园,将自己写入这片土地的历史。为了纪念他们的贡献,凯瑟特地在景观表征中加入了向移民经验致敬的元素。这些拓荒者不仅塑造着景观,自己也成为了景观的一部分。以安东妮亚父亲的墓地为例。雪默尔达是一名老派的知识分子,移民后,因为无法忍受新环境带来的错位感,饮弹自杀。他来自欧洲,却魂归内布拉斯加草原。他不是英雄,甚至连合格的拓荒者也算不上,凯瑟却让他的墓地成为了当地风景中的地标性纪念碑:

很多年以后,让大家自由放牧的时代过去了,红草一次又一次地被翻耕到地下去,直到最后差不多在大草原上销声匿迹了;当所有的田地都围上了围栏,道路已不再像野物似的到处乱窜,而是有了一定的勘定的路线,雪默尔达先生的坟墓依然在那里,四周围着松垂的铁丝网围栏,插着没有上漆的白木十字架。(My:76)

人们修路时,特地从这里绕行,以表示对逝去的拓荒者的尊重:“凡是赶车路过这白木十字架的人,没有一个不向长眠于地下者祝福。”(My:76)德国学者扬·阿斯曼指出,“悼念亡者是一种典型的对集体起到促进作用的回忆。一个集体在回忆中建立了与亡者的联系,从而确认自己的认同”[73]。路过的人们向草原中的墓碑致敬时,大多数人并不知道逝者的名字,但是他们却与逝者分享着拓荒的美国人这一共同的身份。

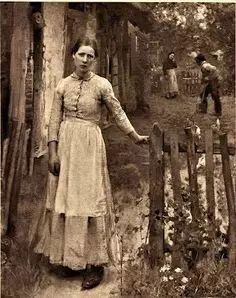

如果说雪默尔达先生墓地的纪念碑化是为了将人类的历史纵深感赋予风景,那么与草原生活融为一体的安东妮亚的存在,则指向草原景观的现在,并预示着它的未来。拓荒者的墓地记述历史,比历史更久远的是永恒的土地。小说中,女主人公安东妮亚是土地的象征,她“与土地结为一体……仿佛她就诞生自土地”[74]。她塑造着草原的景观,景观也塑造着她。两者之间不是物化关系,而是相互成就。她告诉吉姆她爱自己的果园,爱结在树上的苹果,“它们在我心里就像孩子一样……只要站在果园里,手扶着一棵小小的酸苹果树,仰望着那些苹果,就会使你感觉到种植、培育和终于得到收获的好处”(My:224)。岁月沧桑让安东妮亚的一嘴牙都掉光了,可是她身体强壮,皮肤黝黑,面容平和,内心坚韧而温和。她代表了人类生生不息的力量。

吉姆将安东妮亚的形象和远古初民联系在一起:“在我的记忆中,有着一系列这样的画面,固定在那里,就像人们发蒙的识字课本上那种古老的木刻画。”(My:231)安东妮亚“身体力行太古时代人类的处世态度”,孕育出优秀的后代,是12个孩子的母亲:“她的儿子们站在那里高高大大,腰杆笔挺。她是生命的一座丰富的矿藏,就如那太古民族的奠基人一样。”(My:231)安东妮亚成为美国这个多民族国家的起源神话中的母亲原型,她的孩子们将继承传承,加入美国共同体对未来的景观创造。

拓荒的女人

结语

凯瑟是一位擅长在空间表征中以小见大的作家。她曾经和友人在信中谈及《教授之屋》的场景设计,表示灵感来自她参观的荷兰画展。荷兰画派的经典场景是“一间布置得热热闹闹的起居室,或者是一间堆满了食物和铜锅的厨房。然而大部分的室内空间都会有一扇方窗,它敞开着,可以看得到船的桅杆,或者是一片灰色的海洋。人们可以通过方窗看到海,这感觉太棒了,它让我联想到无数荷兰船只组成的舰队正在全球的各大水体间平稳地往来行进”[75] ,“窗”是开放的意象,它不是空间的隔断,而是空间的延伸。窗内的风景和窗外的风景处于对位关系,形成了补充和流动。

这种景观技法也同样出现在《我的安东妮亚》中。小说结尾吉姆来到安东妮亚家做客的细节设计显示出凯瑟借乡土景观一角透视时代国家宏景的匠心:农庄一派田园风光,“午后的太阳透过干枯了的葡萄叶子倾泻到我们身上。泉园仿佛注满了阳光,像一只杯子,我们可以闻到树上成熟了的苹果的香味”(My:224)。此刻的诗情与安东妮亚初到美国时熬过的寒冬、住过的窑洞形成了鲜明的对比,反衬着边疆开创的艰苦历史,也记载着如今的繁荣。就在这里,吉姆遇到了进城归来的安东妮亚的丈夫安东·库扎克。库扎克带回来自波西米亚的报纸,用波西米亚语“开始把上面的新闻讲给他妻子听”(My:235)。库扎克一家都是移民,流散的经历却没有隔断他们与昔日故乡的联系。有评论者指出,这一细节说明安东妮亚一家“完好地保存了从旧世界带过来的文化种子”[76]。耐人寻味的是,传输这颗旧文化种子的工具是福特牌汽车这一即将开启美国新时代景观的工业流水线产品。汽车穿梭在农庄和黑鹰镇之间的道路上,黑鹰镇通过公路、铁路与美国的各地区与城市联网,进而通过航运等交通工具,链接全球的空间。沿着这条穿州跨国越洋的交通链,欧洲的报纸抵达了美国中西部的农庄。正如吉姆所意识到的,安东妮亚家“买了一辆福特车,她和我的世界隔得并不像过去那么远”(My:232)。草原农场不是独立于时代之外的桃花源,而是与现代性和工业化保持同一脉动。它坐落在美国农业带的中心,既有多元文化的丰富元素,也体现着纯粹的美国性,是拓荒者践行边疆精神所塑造的景观。

迈克·克朗说:“描写地区体验的文学意义以及书写地区意义的文学体验……并不因作者的意图开始或停止,不独寄居在文章中,不局限于作品的创作和推广,也不因读者的类型和特性而开始或结束,它们是所有这一切或更多因素综合作用的结果。它们是意义历史的螺旋式上升的所有时刻。”[77] 凯瑟在《我的安东妮亚》中对内布拉斯加边疆景观的再现,脱胎于熟悉的家乡风景,定义了她的乡土作家身份,寄托着她对共同家园的梦想,却也溢出了文本的空间,超越了地域的局限,承载着边疆文化的传承,融入了“进步时代”美国现代性与多元文化的景观书写,甚至直至21世纪的当代,还在参与着对美国国家景观的塑造。[78]

凯瑟在红云镇的故居

[1] Willa Cather, On Writing:Critical Studies on Writing as an Art, Lincoln: University of Nebraska Press,1988, p.93.

[2] Willa Cather, On Writing:Critical Studies on Writing as an Art, p.94.

[3] 这组“文学风景之故乡行”系列文章共有三篇,分别是《杰克·伦敦的加利福尼亚》、《托马斯·沃尔夫的北卡罗来纳》和《薇拉·凯瑟的内布拉斯加》。

[4] Barbara Malone, “Literary Landscapes: Visiting Homelands That Inspired Three Great American Writers: Willa Cather’s Nebraska”, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AsK9S3fj4XwJ:articles.latimes.com/1991-04-07/travel/tr-213_1_wonder-willa-cather+&cd=3&hl=zh-CN&ct=clnk&gl=uk

[5] Barbara Malone, “Literary Landscapes: Visiting Homelands That Inspired Three Great American Writers: Willa Cather’s Nebraska”.

[6] 布鲁斯·贝克以内布拉斯加地域性为主题对凯瑟的作品进行了考察,指出凯瑟的景观描绘体现了典型的草原边疆风貌,但是其精神核心指向永恒的人性,所以“凯瑟作品中的内布拉斯加地域主义格局不是局域性的,而是普遍性的”(Bruce Baker II, “Nebraska Regionalism in Selected Works of Willa Cather”, in Western American Literature, 3.1[1968], pp.19-35)。1982年,《大平原季刊》发表专号,以“薇拉·凯瑟与内布拉斯加”为主题登载系列文章,对凯瑟与地方性的关系进行了详细讨论(see John J. Murphy, “Willa Cather and Nebraska: An Introduction”, in Great Plains Quarterly, 2.4[1982],pp.193-194)。约翰·弗比斯将凯瑟笔下的南方和内布拉斯加草原进行了比较,认为凯瑟的作品体现了文化多样性的互补:“不同地域的土地有不同的美和力量,体现着女性追求平等的努力。”(John P.Forbes, “Rediscovering a National Treasure: Willa Cather: Novelist of Nature, Gender and Geography in Virginia and Nebraska”, in International Social Science Review, 70.3/4[1995], pp.103-112)

[7] 劳拉·温特斯聚焦凯瑟作品中人物与景观的关系,认为景观不仅是小说人物生活的背景,“它自己就是[作品中的]人物,具有充满活力的存在感”,影响着人们去更深刻地理解自己的本真自我。人物为了克服放逐感,需要赋予景观从世俗到神圣的意义转化,以实现内心的平静(see Laura Winters , Willa Cather : Landscape and Exile, Selinsgrove: Susquehanna University Press, 1993, p.15)。维尔海特指出凯瑟以不稳定叙事对应小说中地域空间的不稳定性,试图通过“审美定位”来解决移民迁徙经历带来的“错位的不安感受”(see Keith Wilhite, “Unsettled Worlds: Aesthetic Emplacement in Willa Cather’s My Antonia”, in Studies in the Novel, 42.3[2010], pp.269-286)。蓝斯特罗姆注意到凯瑟的草原景观中有大量的房屋、家、宅基地等意象,认为它们象征着女性与土地的连接,“这种土地与人的合作关系克服了传统的父权结构,改造了景观”(Beth Rundstrom , “Harvesting Willa Cather’s Literary Fields”, in Geographical Review, 85.2 [1995], p.227)。昆缇克考察了凯瑟小说中“女性与物理和社会空间的关系”,指出女性对其所身处的家庭空间进行了景观塑造与掌控(see Diane D. Quantic, “The Open Window: Domestic Landscapes in Willa Cather’s My Antonia and Sapphira and the Slave Girl”, in American Studies, 43.2[2002], pp.103-122)。拉米瑞兹的切入点是文化地理学中的图绘视角,指出《啊,拓荒者!》中的地图、叙述、空间、地方之间存在关联。小说中的旅行是对土地的理解,而人们围绕土地所诉说的故事也是图绘土地的一种方式(see Karen E. Ramirez , “Narrative Mappings of the Land as Space and Place in Willa Cather’s O Pioneers!”, in Great Plains Quarterly, 30.2 [2010], pp.97-115)。

[8] 随着20世纪80年代生态批评的兴起,凯瑟研究出现了生态转向,凯瑟的环境观和景观表征成为了批评家关注的热点。罗索斯基指出贯穿凯瑟写作生涯的是以生态辩证法为基础的可持续发展的文化观,这影响了她的景观表征(see Susan J. Rosowski , “Willa Cather’s Ecology of Place”, in Western American Literature, 30.1 [1995], pp.37-51)。《薇拉·凯瑟研究》于2003年出版专号,主题是“薇拉·凯瑟的生态想象”,对凯瑟作品中的自然观、景观表征的视点问题、景观与记忆的关系以及花园表征中的文化内涵等话题进行了多种解析(see Susan J. Rosowski, ed ., Cather Studies :Willa Cather’s Ecological Imagination, Lincoln: University of Nebraska Press, 2003)。

[9] 详见约翰·布林克霍夫·杰克逊《发现乡土景观》,俞孔坚、陈义勇等译,商务印书馆,2015年,第1-5、191-207页。

[10] See Chris Gosden and Lesley Head, “Landscape :A Usefully Ambiguous Concept”, in Archaeology in Oceania, 29.3 (1994), pp.113-116.

[11] James Corner, “Taking Measures across the American Landscape”, in AA Files, 27 (1994), p.44.

[12] See Donald William Meinig , “The Beholding Eye: Ten Versions of the Same Scene”, in Donald William Meinig ,ed., The Interpretation of Ordinary Landscapes, New York: Oxford University Press, 1979, pp.33-48.

[13] 约翰·布林克霍夫·杰克逊《发现乡土景观》,第194页。

[14] Donald William Meinig , “Symbolic Landscape:Some Idealizations of American Communities”, in Donald William Meinig , ed., The Interpretation of Ordinary Landscapes, p.164.

[15] See Claudia Durst Johnson and Vernon Johnson,The Social Impact of the Novel:A Reference Guide, Connecticut:Greenwood Publishing Group, 2002, p.278.

[16] Qtd.in Mildred Bennett,The World of Willa Cather, Lincoln: University of Nebraska Press,1961, p.203.

[17] 详见W.J.T.米切尔编《风景与权力》,杨丽、万信琼译,译林出版社,2014年,第15页。

[18] 详见萨克文·伯科维奇主编《剑桥美国文学史》(第六卷),张宏杰、赵聪敏译,中央编译出版社,2009年,第26页。

[19] 详见塞缪尔·埃利奥特·莫里森等《美利坚共和国的成长》(上卷),南开大学历史系美国史研究室译,天津人民出版社,1980年,第1页。

[20] 根据宅地法,年龄达到21岁的男性和未婚妇女(已婚妇女的权益归于丈夫)可以申请160英亩公地,对它进行改进,拓荒耕地,造房建屋,五年之后上交十美元就可以获得该土地的完全所有权。移民只要愿意成为美国公民,也可以享受同等权利(see John Murrin ,etc., Liberty, Equality, Power : A History of the American People, Volume 2: Since 1863, Boston:Cengage Learning, 2011, p.489)。

[21] Willa Cather, My Antonia, St.Paul : EMC./Paradigm Publishing, 2003, p.12. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。译文参考了资中筠、周微林的译本(薇拉·凯瑟《啊,拓荒者!我的安东妮亚》,资中筠、周微林译,外国文学出版社,1983年)。

[22] 详见罗德里克·弗雷泽·纳什《荒野与美国思想》,侯文蕙、侯钧译,中国环境科学出版社,2012年,第21-22页。

[23] 详见程巍《清教徒的想象力与1692年的塞勒姆巫术恐慌:霍桑的〈小布朗先生〉》,载《外国文学》 2007年第1期,第43-53页。

[24] See Barbara Novak, Nature and Culture :American Landscape and Painting, 1825-1875, New York: Oxford University Press, 2007, pp.11-14.

[25] Qtd.in Harvey K.Flad,“The Parlor in the Wilderness :Domesticating an Iconic American Landscape”, in Geographical Review, 99.3 (2009), p.360.

[26] 详见华盛顿·欧文《英伦见闻录》,刘荣跃译,上海文艺出版社,2008年,第35-36页。

[27] See Washington Irving, Three Western Narratives, New York:Library of America, 2004, p.134.

[28] See Washington Irving, Three Western Narratives, p.162.

[29] Ray Allen Billington and Martin Ridge, Westward Expansion:A History of the American Frontier, Albuquerque:University of New Mexico Press, 2001, p.1.

[30] 弗里德里克·杰克逊·特纳《美国边疆论》,董敏等译,中国对外翻译出版公司,2012年,第33页。

[31] Wendell H. Stephenson ,“The Influence of Woodrow Wilson on Frederick Jackson Turner”, in Agricultural History, 19.4 (1945), p.252.

[32] 1894年2月10日,当时还在公务员事务委员会任职的罗斯福给特纳写信,表示想在自己所著的《征服西部》(四卷本,1889-1896)的第三卷使用《边疆在美国历史上的重要性》的观点,他认为特纳“观点出众,赋予大量松散的观点以凝练的形式”(详见迪金森州立大学西奥多·罗斯福中心网站所收录的影印件,http://www.theodorerooseveltcenter.org/Research/Digital-Library/Record.aspx?libID=o282092)。托马斯·伍德罗·威尔逊在任美国总统之前曾经在高校担任教职,从事历史学研究。威尔逊在威斯康辛大学做讲座期间,与在那里教书的特纳相遇。两人相谈甚欢,结下了深厚的友谊。威尔逊表示他对西部问题的关注是受特纳边疆研究的启发,而特纳则表示从两人的交谈中受惠甚多(see Wendell H. Stephenson, “The Influence of Woodrow Wilson on Frederick Jackson Turner”, pp.249-253; see also E. David Cronon , “Woodrow Wilson ,Frederick Jackson Turner,and the State Historical Society of Wisconsin”, in The Wisconsin Magazine of History, 71.4[1988], pp.296-300)。

[33] See Alfred Runte , National Parks: The American Experience, Lanham:Taylor Trade, 2010, pp.51-74.

[34] 详见付双成《自然的边疆:北美西部开发中人与环境关系的变迁》,社会科学文献出版社,2012年,第379-380页。

[35] Joseph Urgo, “My Antonia and the National Parks Movement”, in Cather Studies: Willa Cather’s Ecological Imagination, p.46.

[36] See Christine Macy and Sarah Bonnemaison, Architecture and Nature:Creating the American Landscape, London and New York:Routledge, 2003, p.3.

[37] Joseph Urgo, “My Antonia and the National Parks Movement”, p.60.

[38] Willa Cather and L. Brent Bohlke, Willa Cather in Person: Interviews, Speeches, and Letters, Lincoln: University of Nebraska Press, 1986, p.76. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[39] 苏西·托马斯认为“乡土作家”这个标签是美国作家的“死亡之吻”,意味着滞后于时代,迷恋农业文明,拒绝现代性。凯瑟就是因为被列入老派乡土小说家,被评论界冷遇了半个多世纪(see Susie Thomas, Willa Cather, Lanham: Rowman & Littlefield, 1989, p.63)。

[40] Granville Hicks, “The Case Against Willa Cather”, in The English Journel, 22.9(1933), p.708.

[41] See Dayton Kohler, “Willa Cather:1876-1947”, in The English Journal, 36.7 (1947), pp.337-338.

[42] “对位阅读”是萨义德在《文化与帝国主义》中提出的批评方法。他指出,在古典乐的多声部间存在对位关系,“各个主题彼此争夺,每个主题的优先地位都是暂时的。由此而产生的复调音乐中,既有协奏又有秩序,它的结构不是来自作品之外的强有力的节奏或组织原则,而是来自多重主题的交互显示”。萨义德认为,要想深入理解文学、历史与帝国主义之间的关系,也需要采用对位式的阅读方法,“既要关注宗主国历史,也要关注其他历史,关注它们与主流话语构成的抵抗或者是共谋关系”。他提倡批评家善用智性和阐释能力,“把事物联系起来看待,尽可能全面而务实地处理材料,去解读其中的在场和缺席,去发现互补和联系”,文学反映的不是“独立的、神圣的、正式的经验”,它不应该“排斥和禁止人类历史的杂糅性介入”(see Edward W. Said, Culture and Imperialism, New York:Vintage, 1994, pp.51-96)。

[43] See Steven Piott , Daily Life in the Progressive Era, Connecticut: Greenwood Publishing Group, 2011, p.xi.

[44] 详见唐纳德·沃斯特《在西部的天空下:美国西部的自然与历史》,青山译,商务印书馆,2014年,第174页。

[45] 女性主义批评家吉尔伯特和古芭对凯瑟赞誉有加,认为她改写了富含男性荷尔蒙气息的西部叙事传统。凯瑟笔下的女主人公经历了“性别转换”,“挪用了男性拓荒者的角色”,运用自己的力量“来改变边疆的风光”(see Sandra M. Gilbert and Susan Gubar, No Man’s Land :The Place of the Woman Writer in the Twentieth Century, vol.2: Sexchanges, New Haven: Yale University Press, 1989, p.187)。

[46] 唐纳德·沃斯特《在西部的天空下:美国西部的自然与历史》,第94页。

[47] Kevin Hillstrom,“Origins and Development”,in Kevin Hillstrom and Laurie Collier Hillstrom, eds., The Industrial Revolution in America :Railroads, Santa Barbara: ABC-CLIO, 2005, p.1.

[48] 详见塞缪尔·埃利奥特·莫里森等《美利坚共和国的成长》(上卷),第35页。

[49] 惠特曼《草叶集》,楚图南、李野光译,人民文学出版社,1994年,第709-710页。

[50] See Mark A.R.Facknitz, “Changing Trains:Metaphors of Transfer in Willa Cather”, in Guy J.Reynolds and Melissa J.Homestead, eds., Willa Cather and Modern Cultures, Lincoln:University of Nebraska Press, 2011, pp.67-92.

[51] Wolfgang Shivalbusch, The Railroad Journey:The Industrialization of Time and Space in the Nineteenth Century, Berkeley :The University of Berkeley Press, 1977, p.186.

[52] 在1890-1920年间,美国城市人口总数从2200万增长到5400万,城市人口占总人口的比例从35.1%上升到51.2%,城市数量从1348个增加到2722个,10万以上人口的大城市从28个增加到68个(see John D.Buenker and Joseph Buenker, eds., Encyclopedia of the Gilded Age and Progressire Era, Armonk:M.E.Sharpe, 2005, p.3)。

[53] 详见何顺果《美利坚文明论》,北京大学出版社,2008年,第116页。

[54] 莫尔德曼《创造中的上帝:生态的创造论》,隗仁莲译,生活·读书·新知三联书店,2002年,第66页。

[55] Arthur A.Ekirch,Jr., Man and Nature in America, New York: Columbia University Press, 1963, p.28.

[56] See Mary Ryder, “Willa Cather as Nature Writer: A Cry in the Wilderness”, in Thomas S.Edwards and Elizabeth A.De Wolfe, eds., Such News from the Land: U.S.Women Nature Writers, Hanover: University Press of New England, 2001, pp.75-84.

[57] See Leonard Lutwack, The Role of Place in Literature, Syracuse:Syracuse University Press, 1994, p.32.

[58] See Lloyd Willis, Environmental Evasion:The Literary, Critical, and Cultural Politics of “Nature’s Nation”, New York: State University of New York Press, 2011, pp.81-83.

[59] Donald Worster, The Wealth of Nature:Environmental History and the Ecological Imagination, New York: Oxford University Press, 1993, p.50.

[60] Willa Cather, O Pioneers!, Lincoln: University of Nebraska Press, 1992, Epigraph.

[61] See John C.Hudson, Across This Land:A Regional Geography of the United States and Canada, Baltimore:The Johns Hopkins University Press, 2002, p.197.

[62] “Report of the Country Life Commission”, https://books.google.com/books?id=67AZAAAAYAAJ&pg=PA1&hl=zh-CN#v=onepage&q&f=false

[63] 详见阿瑟·林克、威廉·卡顿《1900年以来的美国史》(上册),刘绪贻等译,中国社会科学出版社,1983年,第9页。

[64] See Catherine Cocks, Peter C. Holloran and Alan Lessoff, Historical Dictionary of the Progressive Era:1890-1920, Lanham:Scarecrow Press, 2009, p.xxvii.

[65] Michael Omi and Howard Winant, Racial Formation in the United States: From the 1960s to the 1990s, New York:Routledge, 1994, p.64.

[66] Qtd. in Steven Piott, Daily Life in the Progressive Era, pp.177-180.

[67] Steven Piott , Daily Life in the Progressive Era, p.177.

[68] See Ferdinand Tönnies, Community and Civil Society, trans.Jose Harris and Margaret Hollis, New York:Cambridge University Press, 2001, p.27.

[69] Ferdinand Tönnies, Community and Civil Society, p.224.

[70] 详见许燕《“谁”的安东妮亚?: 论〈我的安东妮亚〉与美国化运动》,载《外国文学评论》2011年第2期,第133-144页。

[71] See Sally Allen McNall, “Immigrant Backgrounds to My Antonia: ‘A Curious Social Situation in Black Hawk’”, in Harold Bloom,ed., Willa Cather’s My Antonia, New York:Infobase, pp.39-48;参见周铭《“好人” 的“庇护所”:〈我的安东妮亚〉中进步主义时期美国的国家认同》,载《外国文学评论》2012年第3期,第65-86页。

[72] 胡安·诺格《民族主义与领土》,徐鹤林、朱伦译,中央民族大学出版社,2009年,第12-13页。

[73] 扬·阿斯曼《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,金寿福、黄晓晨译,北京大学出版社,2015年,第58页。

[74] Susan Rosowski, “Willa Cather and the Fatality of Place:O Pioneers!, My Antonia and A Lost Lady”, in William E.Mallory and Paul Simpson-Housley, eds., Geography and Literature: A Meeting of the Disciplines, Syracuse:Syracuse University Press, 1987, p.88.

[75] Willa Cather, On Writing: Critical Studies on Writing as an Art, p.30.

[76] 许燕《“谁” 的安东妮亚:论〈我的安东妮亚〉与美国化运动》,第143页。

[77] 迈克·克朗《文化地理学》,杨淑华、宋慧敏译,南京大学出版社,2005年,第42页。

[78] 《我的安东妮亚》中库扎克的农庄有着真实原型,取材于凯瑟的红云镇邻居帕维尔科的家宅,目前,该宅地已列入美国“历史地点国家登记系统”(see David Murphy and Jejich Antonie, “Czechs, The Land, Cather and the Pavelka Farmstead”, in Great Plains Quarterly, 14.2[1994], pp.85-106)。凯瑟本人的故居也被列为“国家历史纪念地”。

全文完

原载于《外国文学评论》2016年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注