转型期的金融游戏密码 ——《赛查·皮罗多盛衰记》中的信贷模型

编者按

在十九世纪法国从农业型封建社会向工业型现代资本主义社会转变的过程中,信贷成为一个核心问题。巴尔扎克将金融纳入历史范畴并呈现在文学文本中,在小说《赛查·皮罗多盛衰记》中集中阐述了他对货币非物质化带来的金融革命的独特理解。透过转型期新旧金融现象,巴尔扎克以其敏锐的观察力刻画出信贷对现代社会与个体的巨大支配作用与影响以及所谓“金融精神”对现代人认知世界的改变,同时他对转型期复杂的金融游戏密码的“破译”也丰富了信贷主题文学的叙事。

作者简介

李征,女,法国巴黎第一大学艺术学博士,中国社会科学院外国文学研究所东南欧拉美室助理研究员,主要研究领域为法国文学。

巴尔扎克像

“信贷”又称“信用”(credit),从经济学角度讲,是从属于商品交换和货币流通的一种经济关系。马克思在《资本论》中肯定了英国政治经济学家托马斯·图克(Thomas Tooke)对信用含义的表述:“信用,在它的最简单的表现上,是一种适当的或不适当的信任,它使一个人把一定的资本额,以货币形式或以估计为一定货币价值的商品形式,委托给另一个人,这个资本额到期一定要偿还。” [1] 在《新编经济金融词典》中,“信用”的经济含义被解释为“以偿还为条件的价值运动的特殊形式,多产生于货币借贷和商品交易的赊销和预付之中,形式有商业信用、银行信用、国家信用和消费信用” [2]。信贷的历史源远流长,而现代意义上的法国信贷体系主要是在19世纪才建立起来。十九世纪的法国“由一个农业型的专制落后的封建社会发展为一个工业型的现代资本主义社会” [3],信贷作为法国社会这一重要经济转型期的核心问题,成为不同政治派别、不同利益群体之间争论的焦点,它甚至关涉一场实实在在的金融革命。

海勒·戈玛特说:“十九世纪现实主义小说力图全面表现人,在感觉、情感、变革、戏剧性的背后发现物质的规定性。个人、家庭、群体、不同阶层、历史时刻、政治体制、技术以及经济在这里进入了一场复杂的游戏。” [4] 现实主义小说对社会、时事的高度关注使之本身与金融革命天然地具有密不可分的关联。作家通过观察与体悟微观经济的各种技术手段,使其作品对金融现象的呈现成为文本戏剧性发展的重要推动力。“信用”的同类术语“信贷”、“债权人”、“放高利贷者”、“高利贷”、“债务人”、“债务”、“扣息”、“贴现”等在1800-1869年间问世的253部法国文学作品中频繁出现,其频率在七月王朝时期(1830-1848)的文本里达到顶峰。[5] 在此期间,与私人信贷及公共信贷(即公债,又称国债)相关的文学作品大量涌现,在人们开始意识到“信贷是商业的灵魂” [6] 的时代,“信贷现象”成为当时文学作品中的首要征象。

正是在这样波澜壮阔的时代变迁的背景下,巴尔扎克创作了与信贷主题相关的重要作品,将金融纳入历史范畴并呈现在文学文本中。巴尔扎克书写信贷的持久兴趣与独特手法与他的亲身经历有关。由于母亲一方的亲友都是巴黎沼泽区的商人,从小的耳濡目染使巴尔扎克对这个行业的运作相当熟悉;另一方面,“巴尔扎克对商业有一种敏锐的直觉与洞察力和不可比拟的理解力” [7],他经过商,经历过破产,负债累累,经常陷入财务危机。因此巴尔扎克对信贷非常在意,将其视作一种金融手段。统计显示,信贷的相关术语在《人间喜剧》中的出现频率是十九世纪文学作品中的最高纪录。[8] 更重要的是,《人间喜剧》的叙事被彻底置于信贷模型之下,借助借贷与债务系统,人物与人物、小说与小说之间建立起了联系,并由此构筑了《人间喜剧》这一鸿篇巨制的有机统一性。

巴尔扎克与他在《人间喜剧》中创造的人物形象

当代研究者对十九世纪文学中信贷的地位与作用的认识普遍存在偏差,认为信贷要等到十九世纪末随着现代经济的到来才真正开始在文学中发挥作用,因而与学者们热衷于揭示货币在文学中的巨大作用相比,信贷在文学研究中一直处于被遗忘的角落。譬如,就《人间喜剧》中的代表作《欧也妮·葛朗台》来说,长久以来,学界一直将其定义为“一部关于金子的神秘小说” [9],主人公菲利克斯·葛朗台被单纯地框定为贪婪地积攒金币的传统吝啬鬼形象——只会在他那一大堆一大堆的金子中找到“不可言喻的快乐” [10],而他的双重身份中的另一面——“惯于利用资本赚取厚利”(Eugénie: 13)的金融投机者身份却被明显地忽视了。事实上,葛朗台囤积黄金恰恰是为了能够抓住一切绝佳的金融投机机会。[11] 与此同时,十九世纪信贷史长期被“置于一种严格的经济学视角下” [12],直到2008年后,随着金融危机、欧债危机的发生,信贷才日益成为人文社科研究者要面对的一个绕不开的问题,从而开启了对十九世纪信贷现代化过程的跨学科研究,新近出版的托马斯·皮凯蒂的重要经济学论著《二十一世纪资本论》即体现出这种研究趋势。

《欧也妮·葛朗台》虽是巴尔扎克的名作,其主人公却并不是体现信贷在十九世纪社会新作用的最具代表性的人物形象。[13] 本文选取巴尔扎克的小说《赛查·皮罗多盛衰记》为研究对象,该作品动笔于1833年——《欧也妮·葛朗台》首版的同年,完成于1837年。与《欧也妮·葛朗台》一样,该小说中的故事也发生在波旁王朝复辟时期(1815-1830)。虽然《赛查·皮罗多盛衰记》并不是巴尔扎克最为读者熟悉的作品,却是《人间喜剧》中最深刻地体现法国经济转型期里发生的一场“货币危机”的文本,商业扩张面临的金融困境、信贷(包括私人信贷与公共信贷)、破产的操作、银行与交易所事务等十九世纪的各种金融现象都汇聚在这一文本中。信贷模型如何通过一套金融游戏密码的运作在《赛查·皮罗多盛衰记》中成为文本的组织原则并推动叙事的发展?它所呈现的种种金融现象如何反映出信贷对现代社会的巨大支配作用与影响?所谓“金融精神”又是如何改变甚至重构了现代人的认知体系?本文将借助跨学科研究视角以及西美尔的货币-文化理论回答这些问题。

信贷模型对叙事结构的规定性

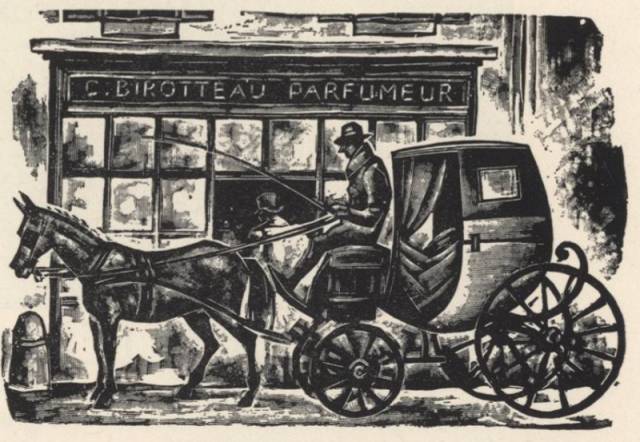

《赛查·皮罗多盛衰记》全名为《赛查·皮罗多——花粉商、巴黎第二区副区长、荣誉勋位骑士等的盛衰史》,讲述了正直善良的主人公皮罗多从外省家乡来到巴黎,在法兰西第一帝国时代(1804-1815)成为花粉店老板、颇具创造力的化妆品制造者与零售商,后来在波旁王朝复辟时期因举办铺张奢华的舞会,同时又投资了一笔缺乏依据的地产投机生意而经历破产、崩溃与恢复公民权的故事。正如西美尔在《货币哲学》中所说,“信贷使货币的一系列观念扩展得更宽” [14] ,与金钱在巴尔扎克小说中体现出的张力相比,信贷显示出了更加强大的支配性。在《赛查·皮罗多盛衰记》中,作者将整个文本的叙事结构置于信贷模型之下,“借-偿”机制构成了文本的两段式叙事——“欣快的欠债”与“沉重而充满负罪感的还债”,两者分别对应了文本的第一部“赛查的巅峰”与第二部“赛查被不幸所困”。

第一部中,皮罗多在18年里积攒起16万法郎,却在一天内挥霍掉20万,欠下债务。但这并不是导致他破产的致命原因,而是他长期信赖的公证人罗甘推荐的一笔投机生意使他落入了一个精心设计的圈套。在第二部中,由于罗甘携款潜逃,皮罗多无法收回投资,于是资金周转陷入窘境而宣告破产。正如罗甘的诈骗在《欧也妮·葛朗台》中导致主人公葛朗台在巴黎的弟弟吉约姆·葛朗台一家遭遇苦难进而改变了小说中几乎所有主要人物的命运一样,这一推动了《人间喜剧》中三部小说 [15] 叙事发展的事件也导致了债权人皮罗多一家的危机与不幸。他们为清偿欠下的债务,夜以继日地打工,终于还清了债务,恢复了名誉。

赛查·皮罗多

在这里,信贷模型对叙事结构产生了强大的控制作用,债务的清偿是叙事完结的前提,而且清偿一旦实现,叙事便迅速结束。巴尔扎克的许多文本都体现出这一特点,所清偿的不仅是主人公的债务甚至还涉及其他人的债务。在《交际花盛衰记》的结局中,男主人公吕西安在自杀前留下的遗书中交代如何安排他继承的财产:“请我的遗嘱执行人帮助偿还欠款……我留给济贫院一笔用于购买年息为5%的3万法郎的注册公债的款项。利息每半年发放一次,给予那些因负债而被拘押的人……济贫院的管理员将在因负债而被拘押的人中挑选较好的人作为受惠人。” [16] 同时,债务的账目审核在巴尔扎克的文本中也处理得十分严谨,往往是戏剧性地清偿了全部债务后才能结束叙事。在《欧也妮·葛朗台》中,主人公菲利克斯·葛朗台去世后,欧也妮代其堂弟——负心汉夏尔偿还了叔父吉约姆·葛朗台“所欠的全部债务,包括本金以及从欠债之日起到付款之日为止的利息”(Eugénie: 262)。在《赛查·皮罗多盛衰记》中,主人公不但清偿了自己所有的债务,甚至连法律已减免他的那份债务也一并清偿完毕。

信贷模型以借-偿两段式支配叙事,影响情节的推进,决定叙事的结束,而且巴尔扎克常常突出债务偿还的迟到与徒劳性,更加强化了信贷对人物命运的强大支配力。在《幻灭》的结尾部分,主人公大卫夫妇被债务所累,不得不同意将塞夏印刷厂的所有权出卖给库尔泰兄弟,并放弃在发明执照上署名,然而“一式两份的契约刚刚交换完毕……科布的声音就响彻楼梯,同时运输公司的一辆货车也轰隆隆地开到门口停下——‘吕西安先生寄来1.5万法郎,全是现钱’” [17]。如果这笔钱款早几分钟到达,就会改变整个故事情节,使大卫夫妇的事业出现转机。又如,在《交际花盛衰记》的结尾,对吕西安一往情深的女主人公艾斯黛尔因出身贫困卑贱无法与吕西安在一起,在她为了成全吕西安的前程而自杀后不久,一笔来自高布赛克的巨额遗产却奇迹般地划归于她名下。吕西安作为艾斯黛尔的继承人,瞬间成为了有钱人,不必再为债务所纠缠,但这迟到的偿还并未打消万念俱灰的吕西安追随艾斯黛尔而去的念头。与上述两例令人扼腕叹息的结局不同,皮罗多在清偿所有债务并恢复名誉后苦尽甘来,当女儿订婚舞会的乐声响起时,皮罗多这位“为诚实而殉道的商人” [18] 的生命在悲喜交加中旋即走到了终点,皮罗多的结局更多地体现出了一种慷慨、悲壮的色彩。

不过,巴尔扎克的文本所揭示的信用类型和本质与过去的文学文本不同,其中经济因素远远大于道德因素。[19] 巴尔扎克的“金融小说”不仅见证了经济科学与金融科学在初始时期的状态,而且以更加广阔的历史画卷见证了一种或多或少具有自觉意识的金融文化。支配《赛查·皮罗多盛衰记》文本叙事的信贷模型不是从理论家的著作中照搬而来,而是从新旧时代的各种金融经验中孕育生成(see Opérations: 10)。

《赛查·皮罗多盛衰记》中的信贷从何而来?小说开篇,公证人罗甘介绍给皮罗多一桩地产投机生意“ [20] 。在波旁王朝复辟时期,地产仍然在财富中处于支配地位,于是皮罗多及其合伙人“打算买进玛德莱娜大教堂附近的一块地皮……目前的价格仅是三年后有望升涨的价格的四分之一”(César: 45)。可是皮罗多手里的现钱远远不够投资所需要的资本数额,于是他想到了信贷。信贷不同于普通货币,具有两个特殊的构成元素:时间与欲望。信贷形成的债务“可以使人随时随地满足欲望,却可以在之后支付其价格,因而信贷是以金钱为介质的欲望,是以时间为模式的金钱” [21]。信贷及时满足了皮罗多的投资欲望,却可以延迟支付。然而正如当时大多数工商业家一样,皮罗多无法指望在银行得到投资需要的短期贷款,于是便有了非正常使用商业票据的冒险操作以及后来破产的噩梦。

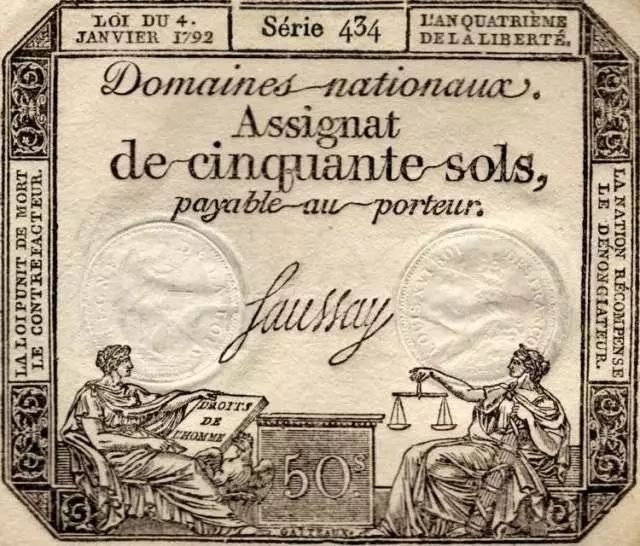

现金的匮乏与银行信贷的短缺有其复杂的历史与现实根源。《赛查·皮罗多盛衰记》中的故事发生在1818-1820年间,此时的法国经历了多年战争,虽然捍卫了大革命的成果,但也造成了沉重的经济负担,“财税上横征暴敛,政府本身涉足商业企业,私产充公、破坏公物、残酷迫害。总而言之,一个贪婪成性并与人民利益水火不容的政府,使得所有企业遭遇到最大的困难,冒着最大的危险,同时还要遭受最大限度的损害。国家资本总量处于大幅下降的趋势,然而资本的有效利用不仅变得更加渺茫,还伴随着更大的风险。经济环境达到萧条的程度” [22]。十九世纪上半叶,法国各地银根紧缩,政府的金融政策日趋保守,不仅现金缺乏,而且银行在信贷的发放上限制重重。此外,法国人对信贷的反感由来已久,一方面,民众对借贷的态度受到天主教教会的直接影响,另一方面,1716年苏格兰人约翰·劳在法国实践他的银行改革计划,成立了中央银行,由中央银行印行钞票,以钞票取代金银在市面上流通。这种投机性经济政策彻底失败后约翰·劳逃离法国,法国民众由此不再信任政府发行的纸币。而1789-1796年大革命期间,由于过度发放作为货币流通的指券而促发极度通货膨胀,法国人对政府直接发放的纸币、信贷心有余悸。法国历史学家费尔南·布洛代尔(Fernand Braudel)与经济史学家恩斯特·拉布鲁斯(Ernest Labrousse)在著述中认为法国人历史上显示出对信贷的怀疑,或者对其使用过度,或者使用不足。[23]

法国政府于1792年发放的指券

1800年法兰西银行在巴黎创建,到1838年以前,在政府的许可下,省级发行银行纷纷在鲁昂、南特、波尔多、里昂、马赛、图卢兹、奥尔良、勒阿夫尔与里尔成立,使得各大区的银行家也可以开发、利用大城市的金融需求,但是这些银行都在纸币发行与信贷发放上谨小慎微。在复辟时期,非金属货币的增长受到严格控制,“1828年法国流通的现金总额被估算为271.3万法郎,而年收入则为80亿”(Les Opérations: 63),二者之间有逾79亿的巨大差额,显示出货币总量严重不足。银行还努力将纸币与金币相挂钩,避免机器超速运行而失去控制。法兰西银行的资产在1806年达到9000万法郎,虽然它被政府赋予发放纸币的特权,而且还将巴黎主要的银行集合起来,以抵消民众对国家直接发放纸币的不信任感,但是法兰西银行过于保守的方针政策大大限制了纸币的发行。[24] 纸币发行的延迟与有限的面额种类、贵金属的不足以及大革命时期融资机构的崩溃使得十九世纪的法国社会遭受信贷短缺。[25]

在这种情况下,当时的法国企业在商业交易中往往缺乏切实的保证,难以调动资金,既缺少流动资金——正如巴尔扎克文本中常常出现的那样,也缺少储备资金,而且也不能进行必要的分期偿还,法国企业的这种脆弱性使它们一旦遭受风雨便摇摇欲坠。为筹措资金,“法国企业常常不切实际地依靠自己解决资金问题” [26],它们获得的资金大多来源于私人机构。在《赛查·皮罗多盛衰记》中,主人公投资时遇到“14万法郎的资金缺口”(César: 46),采用的融资方式是“我[皮罗多]可以签几张票据,交给银行老板克拉帕龙办贴现,利息扣得少些”(César: 46)。此后,他的经济状况在经历了一系列资金周转的失误后陷入窘境,最后虽然“资产总额很可观,而且也很有出息,但是眼下却不能兑现。在一定的期限里,必垮无疑”(César: 249-250)。

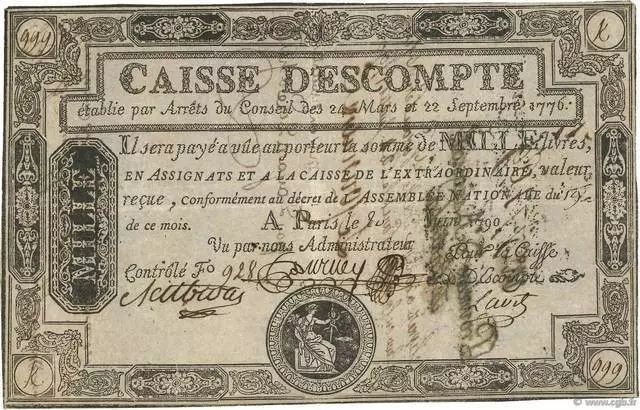

这里涉及金融领域的四个重要概念:“票据”、“贴现”、“利息”和“兑现”。“票据”是一种“代货币”,是借贷关系的凭证,在十九世纪主要包括汇票与期票等,都是“以书面形式写成的证明,约定在未来某一时期或在不同地区支付或命人支付一定数额的货币”(《政》:231)。信贷通过“票据”实现了货币的虚拟化,票据的使用促进了商品流通,加速了资本的周转。“票据”作为中世纪的金融工具并不是十九世纪的一项发明,但是却在十九世纪上半叶出现了票据滥用的情况。数据显示,“十九世纪前期,法国城市小资产者无力还清债务,[以致]巴黎的到期票据总值达到2100万法郎,外省为1100万” [27] 。当时没有到期的票据想要“兑现”,需要请银行或个人对商业票据预垫款项,扣除从垫款那日起至到期以前的“利息”,这个过程就是“贴现”。票据持有者有时不等到债务人归还欠下的债务就将票据转手来支付自己的消费,这样就涉及“再贴现”。票据持有人在票据转让时要在其背面签字,称为“背书”,如发票人将来不能偿付,背书人就必需负担付款责任。正如巴尔扎克在《欧也妮·葛朗台》中所说,“既然金钱是一种商品,那么代货币自然也是一种商品,既是商品,就免不了价涨价跌。票据签上了这个人或那个人的名字,就也像别的货物一样,由市场……决定价格的高低”(Eugénie: 138),票据的价值实际上是不确定的。这种代货币作为一种商品,被编号、估价、缩减为一个代数量值,通过创造责任的强制体系,可以在签发人或背书人不知情的状态下流通,并逐渐贬值,甚至变得一文不值。票据不是普通的货币,在影响它的价值的主要因素中,不仅包含票据本身,更包含这一票据的签发人、背书人,他们的信用成为衡量这一既虚假又真实的货币的重要尺度,可以说,人的因素发挥了更大的决定性作用。

法国十八世纪末期的贴现票据

在《赛查·皮罗多盛衰记》中,皮罗多的伙计兼准女婿包比诺为挽救皮罗多破产的命运而开出5万法郎的票据,却被经验老到的叔叔皮勒罗夺下并付之一炬:“你[皮罗多]连一个钱的信用都没有了……每个人都料定包比诺会开出期票,认为你帮他[包比诺]开店纯粹为了利用他滥开票据……你知道凭你手上这5万法郎的票据最大胆的贴现商愿意给你多少现钱吗?——2万!2万!”(César: 252)而信用的建立与维护是一件很艰难的事,“在巴黎,扩大信用范围的过程十分缓慢,可如果让人起了疑心,信用范围的缩小速度却非常之快”(César: 201)。在金融家那里贴现,不是被暴力盘剥,就是被不理不睬,而要在法兰西银行贴现就更难了:“法兰西银行的贴现一直要遵守严格的规则,这种规则阻碍了贴现的发展……实际上票据贴现只限于大商人和再贴现人。” [28] 在如此严苛的信贷环境下,理性的信贷组织机构的短缺导致了非正常的短期金融信贷运作,使信贷模型在文本中更多地显示出其强制性的一面。信贷秩序的混乱、现金的长期不足、票据的通货膨胀使复辟期的法国商业陷入了深重危机。“1826年,法国在该年度的最后一个季度拒绝承兑800万法郎的票据”(Balzac: 30),这种情况的持续人为地导致了大批工商企业的破产,皮罗多的破产仅仅是当时法国万千中小型零售商经历的一个缩影。

信贷模型对人物的链接

《赛查·皮罗多盛衰记》中主人公的投资发展计划所面临的是十九世纪法国信贷机构严重短缺的现实,他唯一可以求助的、貌似可以突破银行信贷障碍的方法是一种“金融流通策略”(Opérations: 63)。这种策略涵盖了复辟期法国工商企业发展所采用的多种金融技术手段,既包含长期存在于过去时代的融资手段,也包括十九世纪前后才出现的新型融资手段。这些金融技术手段与策略都是通过人来实现的,这些人在巴尔扎克的小说中分别处于不同的时代、不同的社会阶层,拥有不同的身份属性。正如西美尔所说,“货币把各种性质、形态迥异的事物联系在一起,货币成了各种相互对立、距离遥远的社会分子的粘合剂;它又像中央车站,所有事物都流经货币而互相关联” [29] ,以票据这一虚拟货币为线索构成的信贷模型将《赛查·皮罗多盛衰记》中的诸多人物紧密地连接起来,使不同人物的命运相互交织。

主人公皮罗多破产的主要原因不是因为他的轻率,而是因为他过于天真质朴,过于轻信他人。将其引入诈骗圈套的公证人罗甘便是皮罗多特别信赖的人,皮罗多“很佩服这位公证人,经常向他讨教,还和他交上了朋友。和拉贡、皮勒罗一样,皮罗多对公证人这一职业相当信任,对罗甘更是推心置腹,毫不怀疑”(César: 62)。因而,当罗甘介绍给皮罗多“一笔如此可靠的投机生意”(César: 45)时,皮罗多便欣然上钩,将大量现金委托罗甘投进去,结果罗甘携款潜逃。但罗甘却并非诈骗圈套的幕后推手,杜·蒂耶——皮罗多昔日的店内伙计才是该地产投机圈套的设计者,同时也是信贷模型中的金融中间人。杜·蒂耶掌握了公证人罗甘的弱点,通过罗甘等人对皮罗多实施了诈骗。

赛查·皮罗多的花粉店

《赛查·皮罗多盛衰记》中出现的金融中间人是在缺乏短期信贷机构的背景下产生的,在资金融通的过程中,金融中间人是在资金供求者之间发挥媒介或桥梁作用的人,他们是第二等级的银行家,在文本里,金融中间人位于银行家、放高利贷者与借贷人之间。巴尔扎克尖锐地指出了复辟时期法国银行机构的机能障碍,银行几乎禁止小企业的一切信贷行为,迫使小企业只能通过冒险手段自筹资金,“生意场上,有时候你得站在众人面前三天不吃饭,就像患了消化不良似的。到第四天,人们才会让你进伙房,给你一点贷款。可就是这三天,你休想挺过去:问题就在这里”(César: 252)。金融中间人替代了信贷机构,为小企业提供短期信贷,是《赛查·皮罗多盛衰记》的主人公无法绕开的人。

该文本中的金融中间人有两位,一位是杜·蒂耶,另一位是克拉帕龙,前一位是幕后的掌控者,后一位是前者找来的傀儡:“杜·蒂耶不打算亲自出面,只想躲在暗中指挥,以便在吞进赃款时无需感到羞耻……他在交易所伪造的傀儡,必须死心塌地地效忠于他,于是他公然侵占上帝的权利,凭空造出这样一个人。克拉帕龙是个掮客,既无财产也无才能,唯一的本领是对任何事情都能滔滔不绝地说一通没有任何实质内容的废话。”(César: 90)克拉帕龙的身份具有多重性,他在购买玛德莱娜土地时代表杜·蒂耶及其同伙一方,在跟皮罗多签署票据时又代替放高利贷者高布赛克,其复杂身份被含混、不合常规、不可控制的连篇废话所掩盖,主人公很久以后才明白他是作为障眼法的工具。杜·蒂耶与克拉帕龙出现在文本中的重要位置,在论及玛德莱娜地皮生意之初进入故事,在皮罗多筹措资金时出现,尤其是在皮罗多的贷款计划被银行家凯勒兄弟拒绝后,杜·蒂耶又对皮罗多百般耍弄。皮罗多后来走投无路,又在克拉帕龙那里碰壁,金融中间人与银行家相互配合,从信贷系统的漏洞中获取利益而兴旺发达。

“十九世纪上半叶,工业家只有在迫不得已时才拜访银行。到他们上银行大门时,企业情况总是已糟到不可收拾的地步。” [30] 皮罗多陷入资金周转困境时,需要10万法郎贷款作为周转金,他先后找到银行家凯勒兄弟和纽沁根。他哪里知道杜·蒂耶早已和银行家们沆瀣一气,做好圈套等着他往里钻,根本不可能将那“包治百病的万灵药——贷款”(César: 208)给他。银行家的趋利性与投机性在杜·蒂耶亦真亦假的言语中也可见一斑:“这些商界屠夫诡计多端……他们既无诚信亦不受法律约束……当您有一桩好买卖时他们给您一笔贷款,可您一旦在经营中被困住,他们就向您关闭信贷的大门,并迫使您以极低的价格出让企业。”(César: 216)这一时期法国银行组织结构很差,既畏首畏尾又充满投机性,无法为商业发展注入资金,正如巴尔扎克借主人公之口所作出的尖锐批评:“法兰西银行每年公布盈余时常常为其在巴黎商界的损失只有一二十万法郎而洋洋得意,它本该扶植巴黎的商业,而我认为它一直脱离了这个目标。”(César: 215)

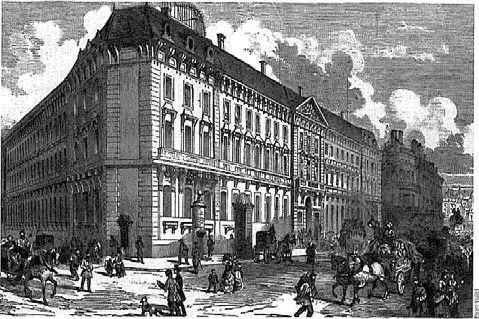

十九世纪初的法兰西银行

“十八世纪法国经济可以说是和英国齐驱并驾的……但由于政治的动荡和与英国处于战争状态,法国的工业化未能取得大的进展和突破。波旁王朝复辟时期,法国的工业化才重新启动,但发展过程甚为缓慢。” [31] 上文已谈过,这一时期的法国本就缺乏流通货币,更重要的是,银行继续使本就匮乏的货币改道,加剧了货币的匮乏,“金钱本应是新经济发展的一种手段,却在小说里与历史重合,成为了金融家的一个标的” [32]。十八世纪至十九世纪初在法国出现的银行,如法兰西银行、罗特希尔德银行、富尔德银行,多为富商巨贾经营的私人性质的银行,银行家们将资金多用于非生产性的投机行为:“投机是一种抽象的买卖。照咱们金融界的拿破仑——伟大的纽沁根的说法,再过十几年,也不会有人了解这一行的秘密。搞投机的人手上掌握着全部数字,收益的影子还没见到,就先捞到油水了……懂得这套奇妙手段之奥秘的高手也就十来个。”(César: 241-242)巴尔扎克在《赛查·皮罗多盛衰记》中已经意识到金融在现代社会中的巨大作用,同时也看到“金钱在不工作的手与非生产性的手之间的集中”(Les Opérations: 64),并预见了非生产性资本的过度膨胀可能造成的严重后果。他对于金融问题的深刻思考影响了西美尔,后者在《货币哲学》中强调应将货币视为用来促进社会发展的一种手段而非目的。

在《赛查·皮罗多盛衰记》的信贷模型中,金融中间人杜·蒂耶与克拉帕龙作为当时金融游戏密码的习得者,一方面为银行效力并取得银行的支持,一方面也是放高利贷者的同谋。由于银行信贷机构的缺失,“经济被置于放高利贷者的盘子里,因为不受监管,这些人以极其高昂的利率出借金钱” [33]。高布赛克就是《赛查·皮罗多盛衰记》中放高利贷者之一,“向高布赛克借钱好比将巴黎的刽子手请来当医生。他一张嘴就要你百分之五十的利息……你要是让他接受无人担保的票据,就得把老婆、女儿、雨伞、帽盒、木底鞋、铲子、火钳,连同地窖里的木柴,你所有的东西,都作为抵押物交给他”(César: 243)。高布赛克、杜·蒂耶与克拉帕龙这三个人物之间有千丝万缕的关系。最早杜·蒂耶替高布赛克去国外监督一次资金运作,结果杜·蒂耶利用这次机会“掌握了巴黎最精明的投机家的奥秘”(César: 89)。同样,克拉帕龙全靠杜·蒂耶的关系进入金融界,被杜·蒂耶安排去监管玛德莱娜的业务。从高布赛克到杜·蒂耶,再到克拉帕龙,体现出放高利贷者的“分蜂” [34]——一种浓厚的前后演变关系。

由于受到经济发展与现金缺乏的双重影响,资本主义上升时期的法国到处都存在高利贷这一陈旧的金融现象。放高利贷者像幽灵一般出没在城市与乡村,当铺则发放抵押贷款给小商人等贫困人士。[35] 在信息统一化与现金流通性二者均未实现的情况下,当时大额信贷只面向大工业家或大商人,要想获得小额信贷,只能求助于公证人、当铺或金融中间人以及放高利贷者,经济停滞的恶性循环一日甚过一日:“贪婪、冷酷的高利贷束缚了工商业的发展,如同一种毁灭性的细菌,扰乱了货币的自由流通,但却作为一种得以摆脱信贷限制、货币流通停滞的手段控制着当时的整个时代。”(Balzac: 29-30)杜·蒂耶与克拉帕龙作为放高利贷者的子孙、伪装的“银行家”独揽短期信贷大权,掩盖了银行在商业功能上的机构缺失问题。

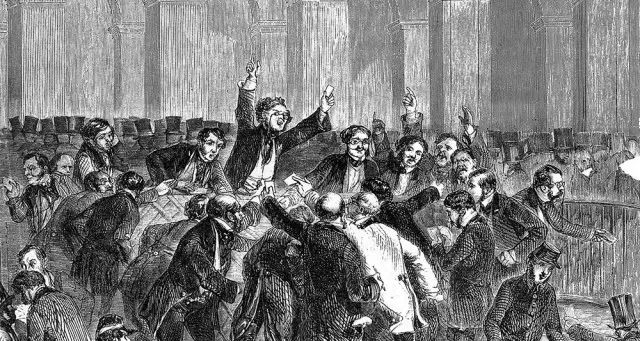

十九世纪初的巴黎证券交易所

支配《赛查·皮罗多盛衰记》的信贷模型 [36] 是围绕着中心人物皮罗多建构起来的,它形成一种活跃而自律的运行机制,规约着人物的命运。债务形成的叙事密度与张力下皮罗多内心不安感的螺旋形上升与急剧的破产相呼应。皮罗多在文本一开头就表现出对自己生活状况的不甘心,为了改变现状,他制定了三项计划:一是与包比诺联手生产并销售新的化妆品;二是扩建住宅,重新装修并举行一场盛大的舞会,邀请有地位的朋友与顾客前来参加;三是参与地产投资。第一项计划属于皮罗多职业范围内的实业扩充,没有脱离他原有的知识谱系,因而获得了很大成功并为其带来了资本收益,另外两项计划,一个带来庞大的花费,一个带来破产的灾难并几乎构成了其负债总量的全部。“负债为了投资,这就是资本年代” [37],但这种金融游戏密码的复杂性却是皮罗多在经历一系列的打击与挫折之前无法深切体悟与认知的。

西美尔在《货币哲学》中谈到,货币作为衡量社会经济价值乃至个体价值的标准,渗透经济、文化和精神生活,统治物质世界和精神世界。他指出,货币及其制度化的现代发展对人类的文化生活尤其是人的内在精神品格有影响,货币经济对社会关系的转型负有责任,是现代生活的根源。[38] 这一点在巴尔扎克的金融小说中已现先声,文本中呈现的资本从分散到集中的过程以及不动产投机对中小资产阶级世界的侵入,说明作者已经意识到当时正在发生的由金融业带动的商业领域的一场重大变革,同时也意识到金融业将对社会生活产生深刻的影响。一方面,信贷文学认可了“作为规定借款人和贷出者之间条件的契约”(《政》:320)这样一种模式,借贷对经济的正面作用被肯定,承认借贷资本是“可凭借给社会或个人,转化为博得巨大收益的手段或工具”(《政》:320);另一方面,《赛查·皮罗多盛衰记》中更加突出的是社会的发展与主人公个人生活轨迹的不一致性,后者的习惯、思想甚至还有信仰在经济转型期遭遇了冲击,令他眩晕而不知所措。在经济的人(homo economicus)的规范尚未标准化为人的行为规范的情况下,对利润的追逐充满了对未被驯服的猎物的杀戮欲 [39] ,使得皮罗多成为扭曲了的信贷模型的受害者。面对自己不甚了解的资本集中的玄机,皮罗多进入了一种进退两难、紧张焦灼的状态,成为信贷模型中的独特承载者。信用使皮罗多这一个体的生命全部呈现为金钱的生命,他的语言被“票据”、“延期”、“债务”、“信贷”、“价格”、“担保”、“签字”等词语所缩减、束缚,表现为“价格与数字”(César: 56)的语言,令他感到丧失了真正的话语,丧失了一切与他人的交流(see Opérations: 84)。落入杜·蒂耶设计的信用陷阱后,信用模型在皮罗多身上引起混乱,犹如“塞纳河上的一个船夫突然接到大臣的命令,去指挥一艘大型战舰”(César: 181)。

围绕着信贷模型,巴尔扎克在《赛查·皮罗多盛衰记》中构筑了生命、货币话语的循环,使皮罗多与贪婪重利、机会主义的金融家形成对比反差的美好品德得以延续。皮罗多“正直诚实,做事谨慎细致”(César: 67),他从不赊欠别人,却允许别人在一定情况下对自己赊欠,他“一生中每做一件事,都闪烁着仁慈善良的光辉,使人油生敬意”(César: 70),皮罗多的这些品德以及遭遇欺骗陷入信贷危机后所表现出的“从头再来”的勇气与坚毅都在包比诺的身上得到继承。包比诺以其勤劳与忠诚取得了皮罗多的信任,正如皮罗多早年取得老店主拉贡的信任一样。皮罗多对荣誉、信念的追求也影响到包比诺,后者对事业的孜孜以求、对新的现代营销方式的探索以及其感恩与慷慨甚至超越了皮罗多。[40] 信贷模型建立的时间流动性凸显了德行的传承,体现出作者对品德、抱负、人格的肯定,对道德传统的信念:“倘若一个民族丧失了信仰(这里不是指宗教),孩子们在接受启蒙教育时只让他们习惯于冷酷无情的分析,松开了所有传统的纽带,这个民族就会解体。因为这样的民族只是靠物质利益使人们卑鄙龌龊地凑合在一起,靠崇拜利己主义苟合在一起。”(César: 304)正是这一点构成了《赛查·皮罗多盛衰记》不同于作者其他金融小说的特质,一种不可遮蔽的向上能量。

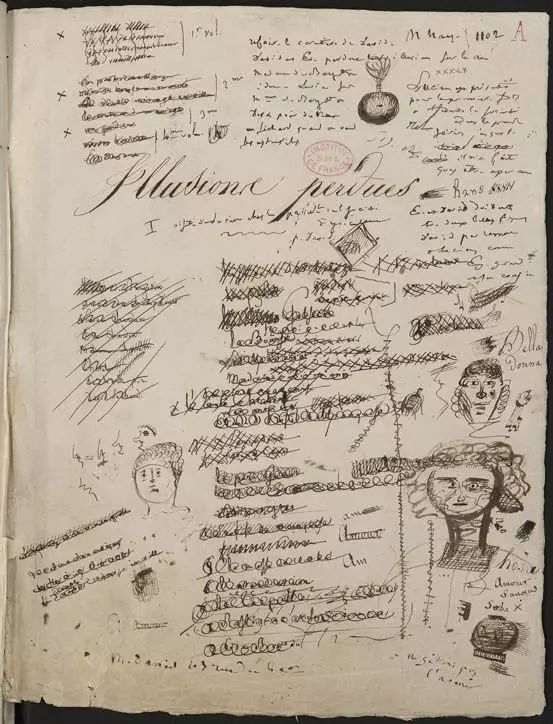

巴尔扎克手稿

从马克思的《资本论》到塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)、于根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)、尼克拉斯·鲁曼(Niklas Luhmann)的一系列理论著作都力图从多种角度研究金融现象,以期比在经济学单一语境下进行思考获得更加客观、深刻的成果。巴尔扎克在《赛查·皮罗多盛衰记》中正面描写商业,反映法国资本主义前期的发展状况,呈现出他对信贷作用的独到理解。同时,他“破译”转型期复杂的金融游戏密码也丰富了信贷主题文学的叙事,围绕着信贷模型构筑了文本的灵与肉。巴尔扎克不是简单地运用金融术语,而是将小说创作建构在对货币的非物质化带来的金融革命的深刻理解之上。“十九世纪的巴黎成为金融世界最混杂、危险的地方”(Balzac: 28),信贷在《赛查·皮罗多盛衰记》中表现出双面性:一方面它可以是一个圈套或陷阱,产生负面的影响;另一方面它被视为资本集中的有效手段,可以产生社会动力与财富。在前一点上,皮罗多的兴衰反映的是作者对十九世纪信贷问题的抨击、对国家改革与监管信贷体制的呼吁。直到十九世纪末,随着大力推进信贷系统的规范化与统一化,银行家对社会规范的内化才得以实现,过去长期存在的保护人与被保护人之间的信贷关系、放高利贷者与借高利贷者之间的信贷关系——这些被历史学家称作“人际信贷”的现象才逐渐被银行信贷边缘化。信贷自由化经历了一个世纪的斗争与考验终于在二十世纪初得以实现,信贷成为推动法国经济快速发展与社会解放的工具。在后一点上,巴尔扎克在嘲讽的外表下隐藏着对信贷规则的敏锐洞见,他对过度投机颇为担忧,认为金融业应向生产性资本倾斜,应为具有创新精神的工商业领域的发明创造服务。这一理念在今天仍具有可资借鉴的意义与警示作用。

[1] 马克思《资本论》(第三卷),恩格斯编,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,2004年,第452页。

[2] 杨明基主编《新编经济金融词典》,中国金融出版社,2015年,第952页。

[3] 郭华榕《1789-1879年法国政治危机浅析》,载《史学月刊》1998年第6期,第63页。

[4] Hélène Gomart, Les Opérations Financières dans le Roman Réaliste, Lectures de Balzac et de Zola, Paris: Honoré Champion éditeur, 2004, p. 7. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[5] See Alexandre Péraud, “‘La panacée universelle, le crédit!’ (César Birotteau) Quelques exemples d’inscription narrative du crédit dans la littérature du premier XIXe siècle”, in Romantisme-revue du dix-neuvième siècle, n°151, 1 (2011), pp. 40 - 41.

[6] M. M. Francoeur et al. , Dictionnaire technologique ou nouveau dictionnaire universel des arts et métiers, et de l’économie industrielle et commerciale, t. VI, Paris: Thomine-Fortic, 2012, p. 216.

[7] René Bouvier, Balzac-Homme d’Affaires, Paris: Honoré Champion, 1930, p. 15. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[8] See Alexandre Péraud, “Quand l’immatérialisation de l’argent produit le roman. La mise en texte balzacienne du crédit”, in Jean-Yves Mollier, Philippe régnier et Alain Vaillant, eds., La production de l’immatériel: théories, représentations et pratiques de la culture au XIXe siècle, Saint-Etienne: PU Saint-Etienne, 2008, p. 221.

[9] Pierre Barbéris, Le monde de Balzac, Paris: B. Arthaud, 1973, p. 230.

[10] Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, in Balzac, La Comédie humaine, t. VII, Paris: Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, 1977, p. 13. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[11] See Laurence Fontaine, “Félix Grandet ou l’impossible rencontre de l’avare et du spéculateur”, in Alexandre Péraud, ed. , La Comédie (in) Humaine de l’Argent, Paris: Le Bord de l’Eau, 2013, p. 34.

[12] Michel Lescure, “Pour une histoire sociale du credit. L’exemple du logement en Europe au XIXe siècle”, in Revue d’histoire du XIXe siècle, 23 (2001), p. 165.

[13] See Fabrice Wilhelm, “L’argent du père. Du père avare au père prodigue”, in Francesco Spandri, ed. , La Littérature au prisme de l’économie-Argent et roman en France au XIXe siècle, Paris: Classique Garnier, 2014, p. 389.

[14] 西美尔《货币哲学》,陈戎女等译,华夏出版社,2002年,第390页。

[15] 即《欧也妮·葛朗台》《赛查·皮罗多盛衰记》和《搅水女人》。

[16] Honoré de Balzac, Splendeurs et Misères des courtisanes, in Balzac, La Comédie humaine,t. VI, Paris: Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, 1977, p. 788.

[17] Honoré de Balzac, Illusions Perdues, in Balzac, La Comédie humaine, t. V, Paris: Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, 1977, p. 724.

[18] Honoré de Balzac, César Birotteau, in Balzac, La Comédie humaine, t. VI, Paris: Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, 1977, p. 312. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[19] See Alexandre Péraud, “Quand l’immatérialisation de l’argent produit le roman. La mise en texte balzacienne du crédit”, p. 223.

[20] 巴尔扎克在不动产投资上拥有敏锐的直觉,他预见巴黎的急剧扩建,并认为可以借此机会进行一些绝佳的交易,他尤其预感到玛德莱娜附近或没建好或仍被闲置的地皮——那里将是首都未来的中心。巴尔扎克在其作品[《赛查·皮罗多盛衰记》与《小有产者》]里多次重复这一商机。”(see Balzac: 17) 。

[21] Alexandre Péraud, “‘La panacée universelle, le crédit!’ (César Birotteau) Quelques exemples d’inscription narrative du crédit dans la littérature du premier XIXe siècle”, p. 39.

[22] 让·巴蒂斯特·萨伊《政治经济学概论》,赵康英等译,华夏出版社,2014年,第326页。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[23] See Maurice Lévy-Leboyer, “Le Crédit et la monnaie: l’évolution institutionnelle, in Histoire économique et sociale de la France: 1789-1880, Paris: édition Quadrige, 1993, p. 347.

[24] See A. Plessis, La Banque de France et ses deux cents actionnaires sous le Second Empire, Paris: Droz, 1982; B. Gille, La Banque et le Crédit en France de 1815 à 1848, Paris: PUF, 1959; G. Jacoud, Le Billet de Banque en France (1796-1803), de la diversité au monopole, Paris: L’Harmattan, 1996.

[25] See P. T. Hoffman, G. Postel-Vinay and J. L. Rosenthal, Des marchés sans prix: l’économie politique du crédit à Paris, 1670-1870, Paris: EHESS, 2001, p. 26.

[26] 卡洛·M·奇波拉主编《欧洲经济史》第三卷《工业革命》,吴良健等译,商务印书馆,1989年,第227页

[27] 郭华榕《1789-1879年法国政治危机浅析》,第60页。

[28] 弗朗索瓦·卡龙《现代法国经济史》,吴良健、方廷钰译,商务印书馆,1991年,第49页。

[29] 西美尔《货币哲学》,译者导言,第6页。

[30] 卡洛·M·奇波拉主编《欧洲经济史》第三卷《工业革命》,第226页。

[31] 董煊《圣西门的实业思想与法国近代的工业化》,载《中南民族大学学报》(人文社会科学版)2004年第1期,第100页。

[32] Pierre Barbéris, Mythes balzaciennes, Paris: Librairie Armand Colin, 1972, p. 161.

[33] Bruno Blanckeman, Le roman depuis la Révolution française, Paris: Presses Universitaires de France, 2011, p. 67.

[34] 也称分群,旧的蜂王和一部分工蜂离开原来的蜂巢,到别处组成新的蜂群(see Opérations: 60) 。

[35] See Isabelle Rabault-Mazière, “Introduction. De l’histoire économique à l’histoire culturelle: pour une approche plurielle du crédit dans la France du XIXe siècle”, in Histoire, économie & société, 1 (34e année, 2015), pp. 5-6.

[36] 通过被热奈特命名为“假省笔法”的方式,巴尔扎克赋予信贷模型在文本中创造高潮、旧事重提或重新激活的能力(see Alexandre Péraud, “‘La panacée universelle,le crédit!’[César Birotteau]Quelques exemples d’inscription narrative du crédit dans la littérature du premier XIXe siècle”, p. 46)。

[37] Marcel Hénaff, Le Prix de la Vérité, Paris: Seuil, 2002, p. 312.

[38] 详见西美尔《货币哲学》,译者导言,第3页。

[39] 详见泰奥多·威森格隆德·阿多诺《读巴尔扎克——给格蕾特尔》,赵文译,http://blog.sina.com.cn/s/blog_5157c5680100x3cx.html

[40] 在《邦斯舅舅》中,巴尔扎克对包比诺后来在商业与公共事业上的发展有所交代。

全文完

原载于《外国文学评论》2016年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注