“斗嘴”与赖特创作

编者按

口语传统是非裔美国作家创作的源头之一,理查德·赖特也不例外。本文从口语传统中的“斗嘴”切入,研究赖特文本中“骂娘”片段的文化含义和美学意义,并进一步指出,包括调侃奚落和扭曲变形在内的“斗嘴”式语言作为重要的黑人话语模式对赖特的文本叙事产生了深刻影响。

作者简介

王元陆,男,北京外国语大学英语文学博士,北京外国语大学英语学院英语系讲师,主要研究领域为美国黑人文学。

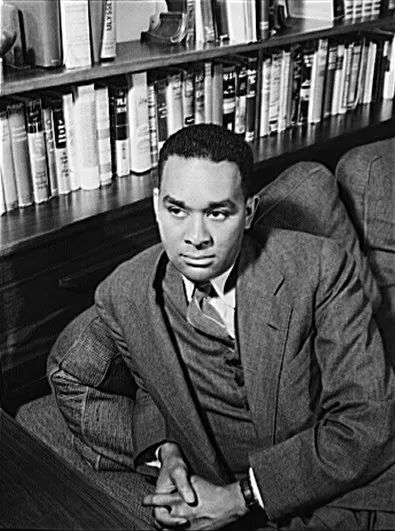

理查德·赖特

口语传统“保留了非裔美国人的遗产,也反映了黑人种族的集体精神”[1]。非裔美国人的口语传统包含方方面面的内容,就其修辞特征而言,最突出的莫过于“夸张的语言、戏仿、格言警句式表达、语言游戏”,“临场机变的创造性、生动的意象与隐喻、吹嘘以及间接表达”(Talkin:94)等等。社会语言学家史密瑟曼对美国黑人口语传统修辞特征的这一提炼与美国黑人女作家左拉·尼尔·赫斯顿的论断类似[2],都强调美国黑人对语言的修辞性使用,都认为游戏性及表演性是黑人民众在语言使用方面的显著特色。黑人看重口头表达能力,因此,那些口吐莲花的黑人是“文化英雄”(Talkin:76)。黑人对语言的着迷让作家和评论家津津乐道,早在上世纪中叶,赫斯顿就在作品中多次写道,普通黑人是语言大师(see Falklore:830-846);而莫里森1981年3月在《新共和》上撰文说,“黑人酷爱对语词的言说,酷爱将语词放在舌尖上试验、品评和玩味。这是让黑人魂牵梦绕的挚爱”(Talkin:196)。文论家盖茨也写道,普通黑人“掌握种种黑人语言仪式”,是“非常有自觉意识的语言使用者”,“从对黑人语言使用的绝对驾驭中获得了乐趣”。[3] 如果说有什么非裔美国人的艺术形式集中展现了他们对语言的热爱以及天赋,那么在底层非裔美国人中间广泛流布的“斗嘴”(the dozens)无疑是最有代表性的话语模式之一,并为众多非裔美国小说家所钟爱。费希尔、赫斯顿、海姆斯、埃利森、莱斯特和安杰卢等人都在作品中融入了“斗嘴”片段,休斯的诗歌《问你老母》(Ask Your Mama:12 Moods for Jazz)更是以“斗嘴”为框架而建构起来的。英语世界的评论家公认,在非裔美国文学史上,理查德·赖特受“斗嘴”影响极深,其作品提供了书写文学中最典型、最完美的“斗嘴”片段。在理论巨著《意指的猴子》与研究美国黑人语言的杰作《言谈与奚落》两书中,作者盖茨与史密瑟曼都只字不落地抄录了赖特的小说处女作《老天爷》(Lawd Today,1969)中杰克与阿尔之间的“斗嘴”片段,并都认为“斗嘴”属于独特的黑人话语模式,是美国黑人对语言的修辞性使用。另一位音乐文化史家沃尔德也考察这一段“斗嘴”文字是否忠实记录了美国黑人的街头游戏,结论是,这是一段“虚构的、理想化的语言交锋”[4]。不过,虽然这些学者都论及赖特文本中的“斗嘴”片段,但他们都把赖特作品及其“斗嘴”片段当成研究其他问题的素材,而不是作为赖特创作的有机部分,更没有去进一步解释“斗嘴”作为话语模式对赖特文本的总体影响。就国内而言,口语传统对赖特创作的重大塑形作用尚未得到足够重视,对“斗嘴”在赖特作品中的文化含义和美学意义的研究也几属空白。本文试图从这些方面切入来研究赖特文本,希望能对赖特批评稍作补充。

左拉·尼尔·赫斯顿画像

“斗嘴”释义

“斗嘴”属于语言竞赛(verbal dueling)。语言竞赛是普遍存在的社会实践和艺术形式,在民间文化中尤其盛行。关于这一点,我们仅需浏览一下学科杂志《口语传统》(Oral Tradition)就深有体会,以讲荤段子和飙脏话为典型模式的语言竞赛在各个文明和文化传统的普通民众中间都源远流长,而且保持着持续而旺盛的生命力。就非裔美国人而言,其民间文化中语言竞赛名目之多,仅盖茨就列举过28个(详见《意》:91)。这些语言竞赛之间有细微的差别,但本质上都是语言的修辞性使用,可以用“斗嘴”来统称。语言竞赛强调语言的游戏性和自我指涉性,与文学语言之间有种天然的亲和,因此比较容易就进入了书写文学。口语传统对非裔美国文学非常重要,它是“绝大多数非裔美国文学的基石”[5],是极重要的“文学影响的源头”[6],所有的非裔美国小说家都受到了口语传统的影响,只是程度不同。[7] “斗嘴”作为非裔美国口语传统中最重要最有特色的文化现象和语言使用模式之一,有狂欢的品质、面具的功能以及反抗性,可以被很好地用来呈现非裔美国人的悲喜剧经历,因而为许多作家所青睐。

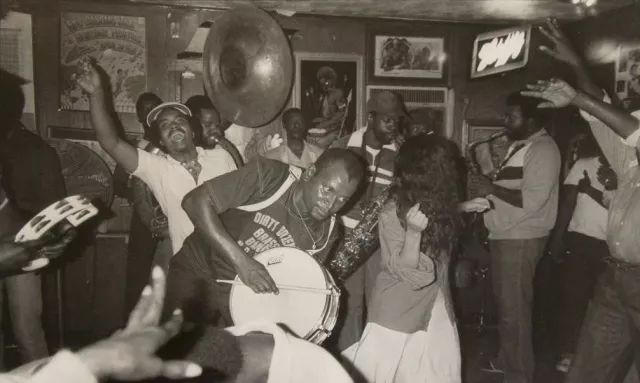

一群非裔美国人在酒吧狂欢

“斗嘴”具体所指何物?关于“斗嘴”的源头,学界没有定论,其定义也纷繁复杂,但学者们都同意,“斗嘴”是非裔美国人的语言游戏,是一种文化现象、艺术形态和话语模式。约翰逊(Charles S.Johnson)认为“斗嘴”是“‘言谈的’娱乐”,其最高“目标”是用“极尽贬损的语言”去攻击对方的母亲(see Dozens:x)。赫斯顿对“斗嘴”的定义也凸显了其攻击性和侵略性,并认为其中“想象力”至关重要(see Folklore:696-699)。赫斯科维茨(Melville J. Herskovits)则强调“斗嘴”游戏中“随机应变”的重要性(see Dozens:xi)。亚伯拉罕斯(Roger Abrahams)指出,“斗嘴”是看重参与性的“集体活动”,观众的“评论和反应”是整个游戏的不可或缺的环节(see Dozens:8)。盖茨指出,在包括赖特在内的很多人看来,“斗嘴”和“意指”属于同一种话语模式(详见《意》:112-116)。从学者的各种论述中,我们可以勾勒出“斗嘴”的几个重要侧面:1、针对对方女性亲属的侮辱是“斗嘴”游戏的重要组成部分,但也有很多“斗嘴”游戏并不骂娘,而仅仅体现为对语言的修辞性使用。正因为此,盖茨和史密瑟曼等人给了前一种“斗嘴”一个专门的名称——“骂娘”(Dirty Dozens),以便和主要体现为语言的机敏使用的“斗嘴”区分开来。2、“斗嘴”的内容多是由游戏参与者虚构出来的,因此想象力在“斗嘴”游戏中十分重要。3、“斗嘴”是基于文字之上的表演艺术,兼具语言的攻击性和趣味性,参与者需要用离奇夸张的语言和匪夷所思的意象来打败对手。4、“斗嘴”游戏发生在黑人社区内部,典型场景是表演者在懂行的观众面前表演,参与者和观众之间没有明确的界限,被强调的是“斗嘴”游戏而不是表演者。5、“斗嘴”游戏,尤其是“骂娘”游戏,在黑人社群中地位尴尬,常常引发悖谬情绪,以下几个段子就很能说明问题:“你老妈就像卧铺车,/全国人都睡了个遍。”“你老妈就像门把手,/谁都可以抓可以摸。”“至少我老妈不是公厕,/没有被人没日没夜地上。”(Dozens:93)“斗嘴”是极富底层文化特色的语言表演形式,它是布鲁斯、说唱乐和嘻哈文化共同的源头;但同时,其粗鄙性和略显程式化的语言也被一些看重体面的黑人所鄙弃。

“骂娘”片段及“斗嘴”文化的反抗性及艺术性

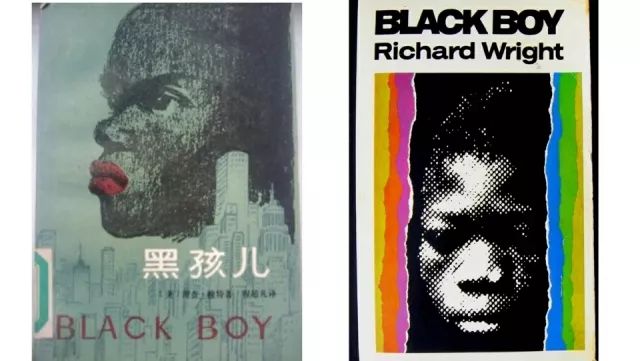

理查德·赖特 《黑孩儿》

在非裔美国文学史上,赖特对“骂娘”片段的使用最广泛,影响也最大。包括赖特在内,许多作家笔下的“骂娘”片段都直接取自口语传统。在赖特1938年发表的故事《大男孩离家》(“Big Boy Leaves Home”)中,故事开篇大男孩和伙伴们玩的“骂娘”游戏为很多非裔美国人所耳熟能详,并被包括爵士乐巨人莫顿(Jelly Roll Morton)和著名说唱乐手梅索德·曼(Method Man)在内的表演者一遍遍地改编和演出。赖特在创作中将这种片段信手拈来,显示出他对口语传统和民间文学的熟稔。在赖特自传《黑孩儿》中,叙述者理查就专门讲述了他在霍华德学校“学会了所有用四个字母拼写成的、描写生理功能和性功能的庸俗下流词语”,那些“里面尽是些描写男女间生理关系的秽语”的打油诗也被他“一字不漏地”默记于心。[8] 黑人青少年通过性话题“对兄弟情谊进行检验”,并借此“领会”“男性作用的精神实质”。[9] 赖特的自叙性文字和故事表明,此类语言游戏是黑人社群的文化仪式和成人礼的一部分。《大男孩离家》中,大男孩和伙伴们哼唱的歌曲涉及对母亲的侮辱:“你老妈”没穿内裤,我看见她将那玩意儿在大庭广众下晾晒展览……这几位黑人青少年编排了“你老妈”令人不齿的行为,但他们之间并无恶感或敌意,而仅仅是在玩游戏。之后小伙子们鲁莽越界,在属于白人私产的河里游泳,被白人女子伯莎发现,场面失控。巴克和莱斯特被当场射杀,博博稍后被私刑处死,大男孩亡命天涯。叙述者交代,这几个黑人青少年在看到白人女子后唯一的想法就是拿回岸边的衣服逃命;但他们赤身裸体从河里爬出来,被白人女子下意识地想象为有所企图,悲剧因而不可避免。故事前半部分安宁祥和,后半部分血雨腥风,作者匠心独运,呈现了一个巨大的反讽。黑人青少年的“骂娘”游戏看似粗鄙野蛮,实则没有任何威胁,而是表达了亲近关系;白人女子看到黑人裸体后歇斯底里的尖叫被丈夫理解为脆弱的文明之花受到威胁时的呼救,因此对手无寸铁的黑人青少年的射杀理所当然——那是对文明的保护。在这个紧凑的戏剧性画面上,赖特注入了幽深辽远的历史回声。在美国历史上,随着奴隶制的废除和宪法第14、15修正案赋予黑人一定的权利,保持血统纯正对维系白人至上的神话变得尤为重要,不然黑人血液可能会侵蚀“几百年积累起来的进步”[10]。与这种意识形态相配合,黑人男子被定义为荒淫放荡、不知廉耻的性机器,他们对白人女性充满了无尽的欲望(《土生子》中白人媒体对别格的塑造遵循的就是这一套路)。在《大男孩离家》中,赖特将“骂娘”游戏和白人的杀戮与私刑并置,种族主义思维的虚伪一目了然。大男孩们血的教训表明,“骂娘”及类似的文字游戏固然构成了他们成长中不可或缺的一部分,但这些黑人遗产不足以保护他们成长,他们还得面对种族主义的暴力,更令人痛心的是,他们中的很多人还未真正获得成长的机会就已经被毁灭了。

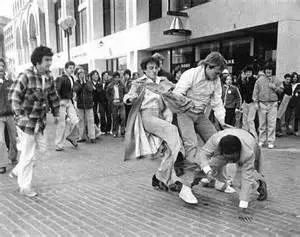

二十世纪六十年代美国街头的种族歧视

赖特笔下最精彩的“骂娘”片段无疑是《老天爷》中的芝加哥邮局黑人员工杰克和阿尔之间的语言游戏。杰克看到阿尔身着浅绿色竖纹的新衬衫,一脸踌躇满志的模样,就想通过奚落阿尔来“掩饰搅得他[杰克]心神不宁的空虚感”。阿尔则“假装愤怒”,很配合地接上话头,两人的争锋很快从衬衫滑向了人身攻击,接着是贬损对方家中的女性,从母亲、老姨、奶奶到曾祖母,无一幸免。鲍勃和斯利姆作为观众在边上煽风点火,让两位表演者不敢有丝毫懈怠,到最后,他们几个人“都大笑起来,笑得全身都快散架了”。[11] 包括沃尔德在内的许多学者都认为类似的“骂娘”片段显示了黑人的自我憎恨(see Dozens:76),这种精神分析学阐释不无道理,但它也将“斗嘴”这一文化现象褊狭化了,忽略了其反抗性与艺术性。“斗嘴”文化的反抗性得从有关黑人的性神话以及“斗嘴”话语的修辞特征说起。黑人性神话[12]是种族主义思维中最顽固也最具破坏性的神话之一,但让人略感意外的是,非裔美国民众及口语传统并不怎么排斥这一神话,反而通过编排故事和创造人物,看似将之强化并坐实之。杰出的人类学家邓迪斯指出,黑人性神话是“同时被黑人和白人所认同”的伪理论,在种族主义语境中,“这一虚构渐渐披上了事实的外衣”[13],真相究竟如何反倒变得无关紧要了。非裔美国民间文学中有不少关于黑人(男子)“那话儿厉害”(genital superiority)的故事,其中一篇讲述了一名黑人男子挨个儿满足白人全家的神奇经历,他男女不拒,老少通吃。[14] 黑人民谣及“简短叙事诗”(the toast)中最有名的“坏人”(bad/ba-ad man)也个个都是性超人:被斯塔格利(Stagolee)强奸的女子在法庭上哀求法官释放斯塔格利,因为他一流的床上功夫令她欲死欲仙;更离奇的是多洛迈特(Dolomite)用所向无敌的硕大阳具把公牛和母象糟蹋得泪流不止,就连“两座大山”也都慌不迭地给他让路,生怕被他蹂躏。[15] 关于黑人女性,也有强壮跋扈的蓝宝石(Sapphire)和淫邪放荡的耶洗别(Jezebel)形象的综合,如杰克和阿尔的“骂娘”片段所示,她们时常半推半就地与白人“老爷”(Ole Massa)鬼混。

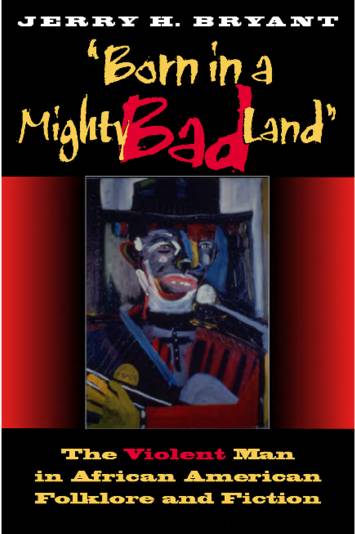

杰瑞 H.布莱恩特, Born in a Mighty Bad Land

正如米切尔-克南所指出的,“斗嘴”与“意指”一样,是“标新立异的信息模式”,“从根本上规定了作为一个言语社群的黑人社群,它不同于非黑人社群”(详见《意》:93-94)。“斗嘴”能否“从根本上”将黑人语言共同体与其他语言社群区分开来,也许还有探讨的空间;但非裔美国人对语言的使用的确有其自身鲜明的特色,其中之一就是通过“斗嘴”这种修辞模式在标准英语中注入黑人自己的语义向度,甚至直接翻转标准英语和主流话语中原有的意涵。举例来说,“坏”(bad/ba-ad)在非裔美国话语体系中就主要表示“好、很好、好极了、很棒”或“强大、坚韧、有攻击性及无所畏惧”[16],或者如文化史家莱文所说,表示“力量、勇气以及蔑视白人社会所强加的种种限制的能力”[17]。可以说,通过特有的使用方式,黑人解放或者至少改变了标准英语,并借此展现了他们在面对种族主义文化时的态度。用盖茨的话说,黑人借此表明他们“能够在语言之中……通过语言来超越”(《意》:90)白人征服他们的企图。就杰克与阿尔之间的“骂娘”片段而言,他们通过语言表演,重复、调侃和修正了黑人性神话,因为在“你老妈”的放荡之中,白人的影子总是若隐若现。由此可见,“骂娘”是种“社会性发泄途径”(Dozens:174-175),参与者通过编排和讲述违反公序良俗的(性)行为而曲折地释放了不满与压抑感,是一种间接的反抗。评论者大都主要强调“骂娘”体现了在跨种族关系中黑人对白人的反抗,而笔者还想补充指出,在黑人种族内部,“骂娘”同样具有反抗功能,呈现了非裔美国社会文化史的一些重要侧面。白人社会学家莫伊尼汉(Daniel Patrick Moynihan)将美国黑人家庭致贫的原因归结为其家庭结构中的女性家长制,尽管许多人对此持批评意见,但研究美国黑人社会文化史的学者都基本同意,在非裔美国人历史中,主要由黑人女性建立并维系的黑人社区以及家庭对其成员的成长发挥了至关重要的作用。黑人家庭中的女性家长有种特殊的重要性,可以说,正是这种地位让以母亲为代表的女性家长成了“骂娘”中被首要攻击的目标。包括赖特在内,许多黑人在成长过程中都缺乏父亲形象的引导,对女性家长的挑战由此成了他们自我身份建构过程中的重要环节。不过,这种挑战依然是间接的,因为在“骂娘”中,参与者只是去指控对方“老妈”更不堪,而不敢正面攻击自己的女性亲属。

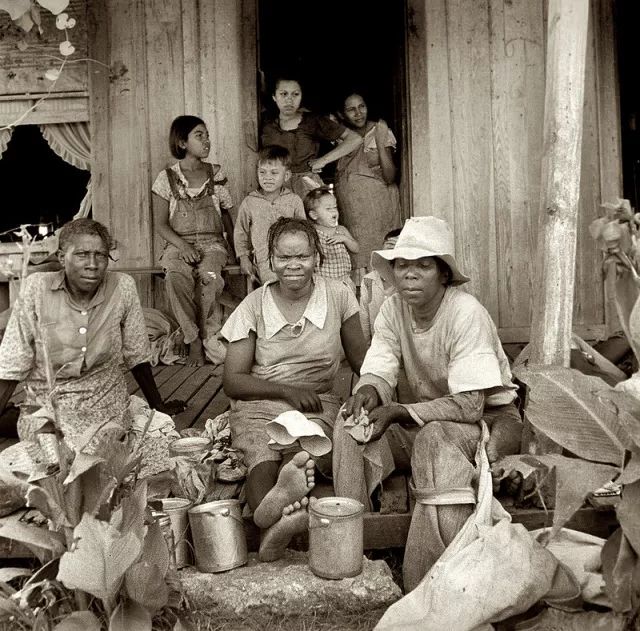

经济大萧条中的美国黑人女性,多萝西娅·兰格摄

在反抗性之外,“斗嘴”也是语言的艺术,是“一种处于非裔美国人表达法核心位置的艺术”(Dozens:179)。非裔美国文学理论家贝克就指出,以“骂娘”为典型代表的黑人语言使用技巧表明,“黑人语言是表演的艺术”,像“舞蹈一样”华美。[18] 非裔美国诗人巴拉卡(Amiri Baraka)也认为,“斗嘴”游戏是凸显语言重要性的一种创新表达,需要参与者把大脑“发挥到极致”,尽全力“去发明创造”(Dozens:180)。在《老天爷》的片段中,阿尔最后调侃道,杰克八辈子前的祖先躺在树下鼾声如雷,大张着嘴巴,于是阿尔的先祖就把屎尿都拉在了那张大开着的嘴里。作者又接着写道:“杰克眯起眼睛,紧咬嘴唇,搜肠刮肚,试图想出还击的话来,但他就是想破头也无济于事,因为阿尔的最后一个意象实在是太离奇了,让杰克的脑子一片空白。”(Lawd:96)赖特明确指出,就对黑人表达法的贡献而言,黑人中产阶级乏善可陈,而底层黑人则“从形式到内容”都对黑人语言作出了“创造性贡献”(see Talkin:102-103)。赖特把“真正的黑人民间文学传统”“作为素材”“融进了小说和故事当中”,而且使用的广度和深度都让其他作家难望项背(see Talkin:102)。“骂娘”严格局限于黑人语言共同体之中,是黑人用最具本民族特色的土语对性话题的交流,其中“流淌着黑人种族的智慧”,属于美国黑人“最原生最全面的表达法”之一[19],在赖特作品中发挥了重要作用:借助这种民间文化形式,赖特与影响巨大的新黑人艺术取向展开了对话,并对后者提出了质疑和挑战。哈莱姆文艺复兴时期,黑人文化原始主义风行一时,得到了以白人作家范维克藤和黑人作家麦凯为代表的许多白人、黑人作家浓墨重彩的呈现。美国黑人的精神倾向、生活态度以及艺术形式等等,都被描绘成文化返祖现象,讽刺的是,它们也被理想化为西方文明荒原的拯救力量。在赖特看来,这种思潮和美学观无异于对种族主义偏见的投降,迎合了主流社会的刻板想象,重复了非裔美国文学史长久以来不幸的发展轨迹,也即“江郎才尽、放荡不羁的有钱白人”和“有自卑情结的黑人‘天才’”合谋[20],歪曲了美国黑人文化的真实面目,阻碍了其文学的发展。赖特似乎认为,包括音乐与舞蹈在内的美国黑人艺术形式,一旦受到白人社会追捧乃至被当作西方文明的解药,其本来的面目就开始变得模糊不清。这也许部分地解释了为什么赖特笔下绝少喧闹的音乐、舞蹈场景,却有不少“骂娘”片段,这种选择体现了赖特的文化立场和美学偏好,也取得了良好的艺术效果。

画家帕尔默·海登关于哈雷姆文艺复兴时期的创作《珍妮诗》

作为话语模式的“斗嘴”对叙述风格的影响

作为重要的话语模式,“斗嘴”对赖特的影响不限于上面所论述的“骂娘”片段,同时也体现在对其文本叙述特色的影响上。具体论述之前,笔者想强调指出,“斗嘴”最重要的元素并非是体现在典型的“骂娘”中的“黑人的象征性侵略性”,而是“语言游戏本身这个元修辞结构”(详见《意》:80)。具体而言,“斗嘴”话语在本节指代的是包括调侃奚落和扭曲变形在内的语言使用模式。

在杰克和阿尔的“骂娘”比赛之后还有一段由阿尔和鲍勃联袂演出的“斗嘴”游戏。出门之前,鲍勃对着镜子整理领带,自鸣得意,引来了阿尔的嘲笑。鲍勃回应说阿尔连眉毛都是卷毛,其丑陋冠绝寰宇;阿尔则反击道,鲍勃甚至连胡子都是卷毛,并说像鲍勃这样丑陋的人一定是上帝在肚子痛的时候敷衍潦草攒弄出来的。鲍勃还没来得及反击,阿尔又接着说,他敢打赌鲍勃连胸毛都是卷卷的。鲍勃答,即便自己真的长了卷曲的胸毛,那也不过证明他是个男子汉,对此阿尔回答:“我没说你不是男人,我说的是你是个丑得没办法的男人。”(see Lawd:96-97)熟悉口语传统与民间文学的读者对类似文字一定会有种似曾相识之感,因为诋毁长相是黑人民众在语言游戏中最热衷的话题之一。在人类学名作《骡与人》中,赫斯顿就记录过黑人民众围绕丑陋外貌所展开的对答竞赛,这既是语言竞争,也是想象力竞赛。乡民甲说有的人丑得病都上不了身,因为看到那位的丑陋模样,“病都得被吓瘫了,三个礼拜动弹不得”。乙说这算不得什么,他见过一个丑陋的人到了晚上连“瞌睡”都不敢上他的身,只有在被严严实实地包裹几层之后,“瞌睡”才敢偷偷地爬到他身边来。丙接过话头说,这些人都不算丑,他就见过一个丑得离谱的人:把这个人扔到密西西比河里去,“六个月里你都一直能从河里撇上丑陋来(skim ugly for six months)”。丁接着说,他也认识这个面目狰狞的人,这个人真算是丑到了头,最后丑死了(He didn’t die—he jus’uglied away)(see Folklore:70)。对类似情节,政治性解读固然是个重要侧面,如黑人卷曲的毛发被主流文化定义为丑陋,因此鲍勃和阿尔的交锋表明他们内化了白人压迫者的审美标准和价值观,美国历史上第一个黑人百万富翁就是靠给黑人拉直头发而发财的女商人;但笔者认为,在赖特笔下,此类文字游戏还至少实现了另外两个更为直接的文学目的。首先,黑人对标准英语的扭曲变形为文本注入了幽默感和趣味,为整体而言沉闷压抑的叙述增添了俏皮品质和创造性,也为读者展现了黑人生活的另一个剖面。其次,赖特借“斗嘴”游戏表明,向传统学习的能力直接影响了黑人在社会上适应和进步的可能性。《老天爷》中的四个黑人男子均处于社会下层,杰克、鲍勃和斯利姆周身弥漫着失败主义情绪,阿尔则冷静乐观,有目标有行动。别有意味的是,“骂娘”游戏和上述关于“卷毛”的语言交锋都是阿尔胜出,意在表明学习到黑人民间文化的精髓有助于黑人的成长。这还可以进一步理解为作者的自况:某种意义上正是因为受益于民间传统,赖特才得以创作出传世佳作。

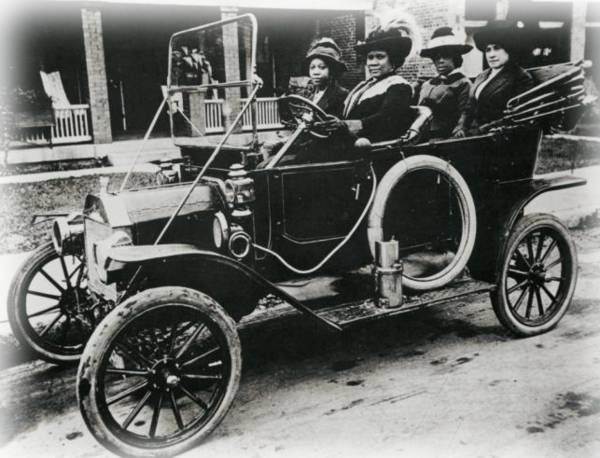

美国第一位黑人百万富翁莎拉·沃克

从第二部第二章起,《老天爷》中出现了人物之间的大量戏谑和调侃。阿尔说山姆大叔对黑人卑劣残忍,他的话引起了共鸣,在插科打诨中这些人提供的解释是,那是因为黑人是“山姆大叔他妹被黑鬼强奸”后产下的孽种,“咱们都是白人的侄儿”,为此“白人才会如此仇恨咱们黑人”(see Lawd: 134)。此类解释强调的显然不是信息的真实可靠,而是表达上的机巧有趣。面对种族主义这个庞大的话题,主人公杰克他们滑稽的语言和简单的逻辑让对话充满了祛魅性质和狂欢品质,严肃主题和轻佻表达之间的巨大反差制造了戏剧性效果,游戏参与者一遍遍哄笑,读者也深切体会到了黑人话语模式的活力与生命。在下面四句对话中,底层黑人将种族主义者的偏执及荒唐同样通过凸显“白”与“黑”的对比而表达了出来:“白人只许咱们黑人喝漂着黑色霉斑的牛奶……嗬嗬嗬!”

“他们不许白母鸡下黑蛋,也不让黑母鸡下白蛋……嚯嚯嚯!”

“白人要黑人把床单染成黑色!哈哈哈!”

“如果黑奶牛产了白牛奶,白人就会宰了它……嗬嗬嗬!”

(Lawd:177。原文为黑体。)

这段对话明显是对民间故事的改写。在民间故事中,黑人常开玩笑说他们对“白骡子”格外尊崇,因为既然“白人”总在标榜自己是优等种族,那么就没有理由认为“白骡子”仅仅是一头普通的骡子而已。黑人口语传统故意将种族主义观点推而广之,得出了“符合逻辑但却荒谬的结论”。[21] 在此,第一个发言者通过对白人偏执态度的评价发出了呼唤,而其他人的应答没有拓展谈话的内容,只是在同一信息上叠加了丰富的细节。在呼唤-应答结构中,呼唤者不是要从应答者那里获得答案,而是要得到其情感认同,并进而在双方的合作下把话题延续下去。《老天爷》第二部基本就是由呼唤-应答结构组成的诸多话题,这些话题围绕种族主义文化这一核心而展开,杰克等人在每个话题上都极尽重复和戏谑之能事。在叙述中,种族主义这一至关重要的话题是黑人展演文字游戏的素材,叙述者强调的并非这几位黑人的政治自觉和社会抗议,而是他们围绕种族话题所呈现的语言表演。无处不在的种族主义并非杰克们的兴趣点,富有创造性的表达以及它所带来的满足感才是普通黑人对语言游戏乐此不疲的原因。他们的文字表演幽默浅白,将抽象的种族主义思维方式通过夸张变形落实在了吃饭穿衣这些日常行为当中。在此,我们看到了“斗嘴”的表演性,同时也意识到它给普通黑人赋予了一种独特的文化身份。

理查德·赖特《老天爷》

除去白人至上的思维外,黑人的嬉笑怒骂还涉及很多方面,有权有势的“优质白人”、穷苦残暴的“白人垃圾”等等,这些都是黑人文字游戏的对象和素材。《土生子》开篇不久,百无聊赖的别格和格斯在街角相遇,两人开始了“扮白人”游戏。白人将军、国务卿、总统以及J.P.摩根等人都被这两位贫民窟黑人恶搞了个遍,但他们的戏仿游戏并非建立在愤世嫉俗的态度上,而在于滑稽有趣的语言。别格和格斯在游戏中所使用的话语模式实际上构成了口语传统的一个重要分支,下面这个微型故事就极为典型:“话说有一天约翰·D.洛克菲勒与亨利·福特两人吹牛皮。洛克菲勒说,他能用黄金铺一条环绕世界的公路。福特回答,等洛克菲勒的黄金路修完后,他要去瞅上一眼,如果喜欢,他就把那条路买下来,让自己的老爷车在上面跑。”(Folklore:837)这样的故事平淡无奇,白人巨富除了有钱兼虚荣之外,并没有值得去演绎的特殊之处。此类语言游戏的妙处就在于人物身份(白人巨富)和所使用的语言(底层黑人的方言)之间形成的巨大反差,地位和语言的错位产生了戏剧效果,黑人表达法的戏谑性和幽默感呼之欲出。

如果说福特们这些“优质白人”在民间故事中的“言谈举止像性情温和的码头装卸工和磨坊帮工一样”(Folklore:836),最多只是滑稽,并不惹人生厌,那么“白人垃圾”则是一副全然不同的形象。下面所引的这段是对“白人垃圾”的评价,由杰克等四人你一言我一语串联而成:

“他们漂白过的蓝眼睛”

“深深地陷在脑壳里。”

“还有那可憎的脏兮兮的头发”

“垂下来遮住了脸”

“就像块龌龊的墩布。”

“还有那瘪进去的薄嘴唇”

“让他们说话时得用鼻子来发出半死不活的声音”

“活像饿肚子的耗子!”

“他们卧在阳光里”

“活像乏蔫的狗”

“舔身上的脓疮”

“离死不远了”

“老天爷,他们干脆懒死算了!”(Lawd:181-182)

白人的“蓝眼睛”和“瘪进去的薄嘴唇”与黑人的卷发、厚嘴唇以及前凸的下颚构成了两个截然不同的体系,在主流审美中前者美后者丑。从19世纪开始,黑人的外形特征,“从长着卷发的头颅到适合抓地的大脚趾”,都成了黑人低劣的证据[22],并且随着科学话语与种族主义合流,被认为是公正、客观的表达;但服务于种族主义的科学当然是“胡话和谎言拼凑的大杂烩”,因为它不过是证明了“前定的确信”。[23] 与白人种族主义者正襟危坐以科学的名义来证明黑人低劣不同,杰克们把指责白人面目可憎、品质恶劣的话题变成了文字游戏的素材,他们在游戏中直接翻转了种族主义者的逻辑,白人的蓝眼睛和薄嘴唇被这几个黑人男子定义为丑陋,而且因为他们遵循的是“斗嘴”话语模式,这种定义体现出不容置辩的粗暴和专横。20世纪60年代,随着民权运动的高涨,“黑即美”和“我是黑人我自豪”等宣示黑人自豪感的口号横空出世,就其文化逻辑上的武断性和策略性而言,它们与杰克们的“斗嘴”话语形成了穿越时空的呼应。显然,“斗嘴”除了展现黑人民众的艺术敏感和创造性之外,同时也具有赋权功能。

人们抬着“吉姆·克劳”的棺材游行以反对种族歧视,科比斯摄于1944年

赖特对“斗嘴”话语的使用不是随意和偶然的,而是有意识的美学选择,这一选择凸显了非裔美国作品的独特性,丰富了文本的审美体验。首先,“斗嘴”增添了赖特叙事的口语特色和音乐感。非裔美国文学极为看重声音(voice)和口语性(orality),对呈现人物的语言有种特别的偏好,“喜欢用异乎寻常的坚定态度去充满想象力地表现人物的对话”[24]。这一点在《老天爷》中体现得极其明显。在这部210页的小说中,有170页左右全都是人物对话,几乎就是一部用“斗嘴”话语模式建构起来的对话体小说。同时,为了获得最佳的现场效果,“斗嘴”十分强调语言的朗朗上口,对这一话语模式的广泛使用直接增强了赖特叙事的节奏感和音乐性。其次,“斗嘴”为赖特文本增添了生动的画面感。作为语言竞赛,“斗嘴”就呈现方式而言是以语言为媒介的表演。在赖特的文学世界里,不论是在芝加哥的街角还是密西西比黑人农户的门廊上,我们都能看到很多小型戏剧般的口语传统演出,人物活灵活现,画面栩栩如生,这都和作家成功融入“斗嘴”元素直接有关。当然,另一方面,赖特有时显得过于放任“斗嘴”话语模式,导致作家的严肃思考和哲学追问被淹没在语言的狂欢之中,也让文本在某种程度上失于油滑和浅表化。文学后人拉尔夫·埃利森在《看不见的人》中对“斗嘴”的使用(尤其是金日酒家的情节)就比赖特表现出了更高超的美学掌控力,既从侧面反证了赖特的一些艺术缺憾,也直接展示了“斗嘴”的巨大文学潜力。

拉尔夫·埃利森 《看不见的人》

赖特曾痛心疾首地写道,美国黑人的“传统”和“文化”只能用“贫乏”来形容。[25] 考虑到他曾受到马克思主义和弗洛伊德理论的深刻影响,持有这种立场并不奇怪:美国黑人长期生活在痛苦绝望的边缘,他们中的很多人价值观扭曲、道德感淡化、同情和体恤之心耗蚀殆尽,于是“出奇地缺乏真正的善意”,其情感也“反复无常”。然而,文学创作中的赖特远比作为社会学者的赖特复杂、深刻并且有趣。不论在南方腹地的农业社区(如《黑孩儿》),还是在北方大城市贫民窟(如《老天爷》和《土生子》),赖特都发现黑人聚在一起常常会玩“斗嘴”游戏。他凭借作家的敏感认识到了“斗嘴”的独特价值,并把精彩的“骂娘”片段插进了文学创作,同时也将“斗嘴”作为独特的话语模式编缀进了文本之中。赖特也许很难想象几十年后,与“斗嘴”渊源极深的说唱乐和嘻哈文化会成功跨越种族和国界,风靡全球,在争议声中获得了巨大的商业成功和艺术声誉,但历史的反讽在于,正是赖特这位对美国的黑人文化持近乎虚无主义立场的作家,在自己的文本中极富创造性地保留和呈现了“斗嘴”话语这一典型的黑人文化特色。

[1] Geneva Smitherman, Talkin and Testifyin: The Language of Black America, Detroit: Wayne State University Press, 1985, p.73. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[2] See Zora Neale Hurston, Folklore, Memoirs, and Other Writings (The Library of America Series), New York: Literary Classics of the United States, Inc., 1995, pp.830-846. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[3] 详见小亨利·路易斯·盖茨《意指的猴子》,王元陆译,北京大学出版社,2011年,第3-4页。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[4] Elijah Wald, The Dozens: A History of Rap’s Mama, New York: Oxford University Press, 2012, p.75. 此书是迄今为止对“斗嘴”最系统最完整的研究。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[5] Trudier Harris, Fiction and Folklore: The Novels of Toni Morrison, Knoxville: University of Tennessee Press, 1991, p.2.

[6] Gayl Jones, Liberating Voices: Oral Tradition in African American Literature, Cambridge: Harvard University Press, 1991, p.9.

[7] See Bernard W. Bell, The Afro-American Novel and Its Tradition, Amherst: University of Massachusetts Press, 1987, p.xiv.

[8] 详见理查德·赖特《黑孩儿》,程超凡译,长江文艺出版社,1985年,第27页。

[9] 详见理查德·赖特《黑孩儿》,第27页。

[10] Elisabeth Mia Bay, The White Image in the Black Mind: African-American Ideas About White People, 1830-1925, New York: Oxford University Press, 2000, p.90.

[11] See Richard Wright, Lawd Today, New York: Avon Books, 1969, pp.93-96. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[12] 概而言之,黑人性神话认为黑人性能力强大且缺乏性道德,因此纵欲、滥交、性乱伦非常普遍。

[13] Allan Dundes, ed., Mother Wit from the Laughing Barrel: Readings in the Interpretation of Afro-American Folklore, Jackson: University of Mississippi Press, 1991, p.643.

[14] See Allan Dundes, ed., Mother Wit from the Laughing Barrel: Readings in the Interpretation of Afro American Folklore, pp.649-669.

[15] See Jerry H. Bryant, “Born in a Mighty Bad Land”: The Violent Man in African American Folklore and Fiction, Bloomington: Indiana University Press, 2003, pp.92-93.

[16] Geneva Smitherman, Black Talk: Words and Phrases from the Hood to the Amen Corner, Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 2000, p.60.

[17] Lawrence Levine, Black Culture and Black Consciousness: Afro-American Thought from Slavery to Freedom, New York: Oxford University Press, 1977, p.420.

[18] See Houston A. Baker, Jr., Long Black Song: Essays in Black American Literature and Culture, Charlottesville: University Press of Virginia, 1971, p.115.

[19] See Richard Wright, “Blueprint for Negro Writing”, in Henry Louis Gates Jr. and Nellie Y. McKay, eds., The Norton Anthology of African-American Literature, New York and London: W. W. Norton & Company, 1997, p.1382.

[20] See Richard Wright, “Blueprint for Negro Writing”, p.1380.

[21] See Lawrence Levine, Black Culture and Black Consciousness: Afro-American Thought from Slavery to Freedom, p.310.

[22] See I. A. Newby, Jim Crow’s Defense: Anti-Negro Thought in America, 1900-1930, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1973, p.80.

[23] See Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1993, p.56.

[24] Andrew Warnes, Richard Wright’s Native Son, New York: Routledge, 2007, p.10.

[25] 详见理查德·赖特《黑孩儿》,第41页。

全文完

原载于《外国文学评论》2015年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注