《蓝登传》与斯末莱特的不列颠帝国想象

编者按

1707年英苏合并之后,独立的苏格兰王国不复存在,苏格兰民族需要在新的不列颠框架内重新定义与构建自我。斯末莱特的《蓝登传》极力渲染伦敦的腐败与堕落,借此在情感上否定英格兰的中心地位,并试图以苏格兰人在海外殖民地发财致富的经历,在一个更大的空间视野内重新定义苏英关系。不过,该小说虽然描绘了蓝登在英格兰遭遇的偏见与歧视,却又延续了英格兰传统中对爱尔兰“污名化”的描写惯例。这种双重“他者化”的书写策略可以转移怨恨的目标,暂时舒缓自我认同的焦虑,但却暴露出不列颠帝国与生俱来的内在分裂。小说关于加勒比的描写则表明,正是苏英两个民族在殖民扩张中共享的巨大利益,舒缓和遮盖了两者间的民族矛盾,推动了苏格兰对不列颠帝国的最终认同。

作者简介

张陟,男,浙江大学人文学院比较文学与世界文学专业博士生,宁波大学外语学院副教授,主要研究方向为英美航海小说。

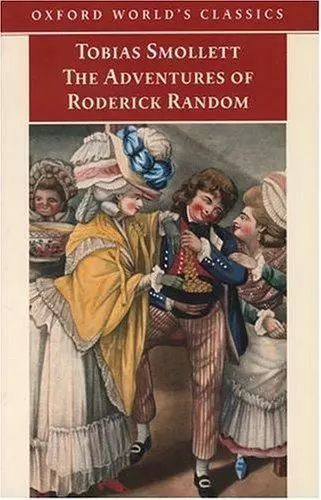

托比亚斯·斯末莱特像

虽然托比亚斯·斯末莱特(Tobias Smollett,1721-1771)与笛福、菲尔丁、理查森和斯特恩被并称为十八世纪英国小说五大家[1],他得到的批评关注却远不如后四位。伊恩·瓦特的意见颇具代表性,他认可斯末莱特作为“社会记者和幽默作家”的才能,却批评其大多数作品都在“主要情节和总的结构上有明显缺陷”,因此没能在小说传统中发挥重要作用。[2]然而,随着学界对英国文学传统内部差异性的关注不断加深,斯末莱特的独特性也日渐凸显。如果说小说是现代民族在历史与社会的变迁中定义与构建自我的重要手段,那么,缺少了来自苏格兰作家声音的种种关于18世纪不列颠帝国想象的描述便显然有失完整。

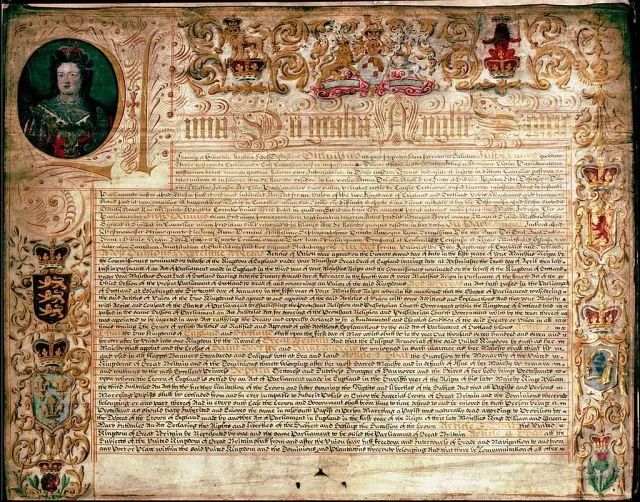

1707年英苏议会宣告合并,这是英帝国历史上具有标志性意义的重大事件。随着大不列颠联合王国的成立,曾经相互独立、长期为敌的英格兰王国与苏格兰王国均不复存在。但是,合并对两国造成的影响却不尽相同。对于积极推进合并且在其中占据主导地位的英格兰重商主义者(如笛福等人)而言,“英格兰无须改变其基本原则,只需将其经济利益定位为整个不列颠的利益,然后继续为不列颠在国际贸易中寻求一个自己之前便在独自寻求的强大地位”[3]即可。而对于相对落后与弱势的苏格兰而言,情况却大不相同。合并虽然允许苏格兰保留它原本独立的司法、宗教与教育体系,带来了至关重要的经济发展与社会改良机遇,却也引发了一场深刻的民族身份危机。[4] 如果说英格兰不再是需要随时提防的危险敌人,而是必须共居一岛的强大伙伴,那么,苏格兰应该如何重新看待自身与英格兰相异的历史、语言与文化传统?如何在英格兰文化与生活方式的直接影响下,维系并发展本民族的存在感与身份感?尤为重要的是,面对不列颠帝国在全球范围内不断开拓的贸易与殖民空间,苏格兰应如何建构一种与之相应的立足于苏格兰土地又能超越地域局限的认同观念?这些便是十八世纪以来苏格兰文化精英面临的历史命题。

1707年《联合条约》

《蓝登传》出版于1748年,讲述同名主人公从苏格兰家乡出发,历经英格兰、欧洲大陆、加勒比等地,并最终返乡的旅行/冒险故事。已有论者注意到小说中蓝登的主体建构与不列颠帝国之间的关系。例如,苏格兰文学史专家罗伯特·克洛福德肯定了《蓝登传》作为“第一部以苏格兰人为主人公的重要小说”的地位,认为该小说旨在纠正英格兰的历史偏见,为位处边缘的苏格兰人赢得认同。[5] 列斯·戴维斯则将《蓝登传》放置在1746年库洛登战役(Culloden)的余波中,认为斯末莱特对屠杀的刻意回避体现了其塑造共同身份的努力。[6] 伊凡·葛特莱德延续了前两位论者的思路,以大卫·休谟与亚当·斯密的道德哲学为框架,探索斯末莱特如何试图在《蓝登传》中为苏格兰人赢得同情。[7]

以上论述均涉及了《蓝登传》与不列颠帝国的关系,但却未能回答许多与小说意义直接相关的问题。比如说,蓝登曾三次进出伦敦,小说是如何再现作为帝国中心的伦敦,又折射出斯末莱特对英格兰的何种态度?爱尔兰角色不仅贯穿作品始终,而且还在小说戏剧冲突最强烈的部分扮演了极不光彩的角色,那么他们在斯末莱特想象英格兰-苏格兰关系的过程中起了怎样的作用?此外,斯末莱特不仅将蓝登巧遇生父这一幕设置在巴拉圭,也安排其他苏格兰角色在不列颠之外获得财富与成功,如此设计的意义又何在?如果说身份并非本质意义上的固有属性,而是自我在迁延的时空语境中不断变化与调整的建构,那么以上几个问题便构成了作品中新的民族身份建构过程中相互联系但侧重不同的三个维度。本文将从这些问题出发,尝试再现斯末莱特在想象不列颠时那个充满矛盾、反讽与张力的过程。

伦敦:魔鬼的王国

十八世纪的英国文坛领袖约翰逊有句名言:“一个苏格兰人能看到的最壮丽的景色,是把他引向英格兰的那条公路。”[8]约翰逊的话虽带有英格兰人的傲慢与自大,却也点出了苏英合并之后苏格兰人面对英格兰时的尴尬境地。十八世纪初期的英格兰依靠开明的政治与经济体制、强大的海军力量与不断扩张的海外贸易,已成为欧洲的一流强国,而苏格兰则因为相对恶劣的自然地理环境、落后的生产方式与屡屡受挫的殖民开拓行动,变成了事实上的二等民族。按照当时的统计,英格兰的人口约为苏格兰的五倍,但其关税与货物税收却是苏格兰的36倍,土地税的收入则高达41倍。[9] 两国在经济上的悬殊令英格兰下院的托利派领袖爱德华·希摩尔爵士有过如下感言:“与乞丐联姻的人,只能从她的嫁妆中得到一只虱子。”[10] 合并之后,苏格兰人纷纷进入帝国首都伦敦,渴望在不列颠中心获取财富、地位与尊严。但他们面对的不仅有改变现状的压力,还有无处不在的以希摩尔和约翰逊为代表的英格兰人的歧视与偏见。因此,如何舒缓乃至消解来自帝国中心的歧视,成为斯末莱特在小说中需要处理的首要问题。

小说中,无论在市井街巷,还是在政府衙门,英格兰人对苏格兰人的偏见可谓无处不在。初到伦敦,蓝登与同伴斯特拉普便感受到自己与帝国中心的格格不入,打算问路而未及开口,便被车夫辱骂为“下贱的苏格兰跟班”[11];酒馆的陌生人不仅侮辱蓝登的口音与发型,还以问蓝登行囊之中“装的是燕麦,还是硫磺”(《蓝》:83)来挑起事端。在约翰逊著名的《英语大词典》中,燕麦是英格兰人用来喂马的饲料,却是苏格兰人的日常食物,而硫磺则影射苏格兰长老派教义中罪人在地狱中遭受硫磺之火熏烤的说法。军医处的考官得知蓝登来历之后,颇为不屑:“我们英格兰近年来遍地都是你们苏格兰人,就像《圣经》里所说的埃及闹的蝗灾一样。”(《蓝》:113)斯末莱特有意以“燕麦”、 “硫磺”、 “蝗虫”以及“老苏”(Sawney)等歧视性言辞与车夫及军官等英格兰中下层人士对蓝登所代表的苏格人的不屑与辱骂,来凸显苏格兰人在帝国中心被标记与边缘化的遭遇。

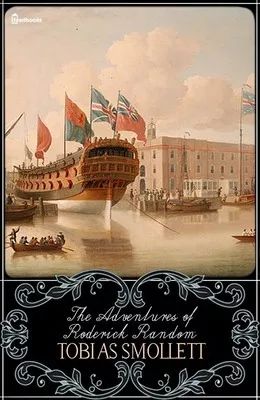

斯末莱特《蓝登传》

帝国的中心不仅排斥来自边缘的苏格兰人,也以其自身的腐败与堕落不断吞噬着几乎一切美德。斯末莱特笔下的伦敦,无论是上流人士云集的贵族府邸、政府厅堂,还是绅士聚集的时髦剧院与咖啡店,种种看似代表文明、财富和权力的空间,实则都是私欲密布的陷阱。蓝登到达伦敦之际,恰逢英帝国欲与西班牙开战,帝国海军急需人手。即便此时,上至贵族议员,下至官员小吏,依然以敛财为第一要务,小说颇具反讽的一幕由此而生:原本希望自愿加入海军的蓝登,因无钱行贿而无法入伍,走投无路之际,却在伦敦塔下被强行拉入了海军。不仅蓝登遭受了从自由民变为近似奴隶的厄运,其余的善良之人也难以幸免。小说上下两卷各以两章篇幅插入了两个独立的故事,一个讲述良家女子威廉斯受人诱惑进入伦敦,屡经磨难而最终沦为妓女的经历,另一个则讲述了诗人麦洛波因虽富有才华却屡遭欺骗无法得志并最终身陷牢狱的经历。蓝登虽与威廉斯性别不同,但二者被伦敦诱惑与吞噬的经历却如出一辙,而麦洛波因的遭遇则折射了斯末莱特本人的经历,当年作家携带悲剧《弑君者》赶赴伦敦,希望一展才华却始终不得志。[12] 因此,这两个插入的章节不仅不是离题之举,反而与关于蓝登的叙事互为映衬,既从小说主题上也从小说结构上强化了伦敦作为“魔鬼的王国”(《蓝》:97)的想象。

经历了第一次失败后,蓝登曾感叹,“天地之大,唯有在英格兰这个国家,老实的穷人最难生存”(《蓝》:301),并表示再也不愿意回到英格兰。这从一个侧面折射了合并之后苏格兰精英阶层对英格兰欲迎还拒的矛盾心态:一方面,苏格兰人渴求进入英格兰,从其迅速发展的商业文明之中受益;另一方面,他们又担心都市的腐败与堕落会影响自身的“质朴天性”。小说中的伦敦并不仅仅是供人穿行的场所,它更具有改变与形塑主体的力量,后一特点在蓝登重回伦敦假冒绅士以追求富有女继承人这一变化中得到了体现。斯末莱特以喜剧手法描写了蓝登的第二次伦敦之行,揶揄了主人公以不断习得的风流伎俩追求数位阔女子的努力,反讽地突出蓝登不仅诱骗计划屡遭失败、本人还险些成为喜好男风的英格兰贵族的猎物这一结果。最终,蓝登不仅折损财物,还因诈骗被关入监狱。在蓝登从被动受害到主动骗人的转变过程中,作为中心的伦敦显现了引人堕落的可怕力量。同时,斯末莱特也以伦敦对蓝登的屡屡拒斥明确宣示,苏格兰人不要将希望过多地寄托在英格兰的现有财富上,而应该放眼更加广阔的外部世界。

笛福曾在游记中如此写道:“现在,我接近了本书的中心,因此,我也要开始描述英格兰的伟大中心——伦敦城。”[13] 伦敦在不列颠帝国的中心地位,既基于政治经济等物质现实,也得益于笛福等人不断推动的话语建构。但在《蓝登传》中,斯末莱特则展现了一种与英格兰人颇为不同的“情感的地理分配”:伦敦难称“伟大”,更不是苏格兰人的归依之处。[14] 这种情感也曾在斯末莱特的信中有所表达:“英格兰人对他们在特威德河对岸同胞的嫉妒,自合并之日起便时不时表现出来……最常见的怨恨是针对苏格兰人在英格兰取得的成功、财富和声望。”[15] 似乎是为了有意挑起英格兰的“嫉妒”与“怨恨”,在临近小说结尾处,斯末莱特让蓝登以在殖民地获得的巨额财富顺利赢得了婚姻,并以“大仇得报”的快感在伦敦炫耀一番,之后才返回苏格兰。蓝登不仅在苏格兰购回祖产,还得到家乡父老的热烈欢迎:“世界上只有苏格兰的农民和地主的感情最好,这些农民爱我们几乎爱得要把我们吞下肚去。”(《蓝》:537)事实上,蓝登之父已离家多年,而蓝登则少时顽劣,“在村子里有流氓的名声”(《蓝》:9),但多年的消隐与少时的恶名并不妨碍二人成为凯旋的英雄与归家的主人。与在伦敦时始终位处“他者”的遭遇相比,蓝登只有在苏格兰才找回当家作主的感觉。不难看出,斯末莱特不仅以蓝登三进三出伦敦而最终返回苏格兰的经历否定了英格兰在联合王国中的道德优势,舒缓了苏格兰人面对英格兰时可能的焦虑情绪,也以来自殖民地的财富为苏格兰在不列颠王国中的困境指出了另一条可能的出路。

国家如船

在《弃儿汤姆·琼斯的历史》中,主人公苏菲亚曾如此评价堂姐哈丽特的不幸婚姻(哈丽特远嫁爱尔兰,丈夫却在婚后出轨):“的确,哈丽特,我真打心里同情你!……可是你还能指望什么呢?你干吗,干吗要嫁个爱尔兰人?”[16] 虽然后者立即用“爱尔兰的男人中间也有和英国男人一样品德高尚、讲求信义的”[17]这个理由为自己的选择辩解,但她婚姻失败的境遇却无力反驳该小说中爱尔兰人“品德低下、不讲信义”的预设命题。如此偏见也贯穿了《蓝登传》始末。但与菲尔丁不同的是,斯末莱特既在两性关系中贬损爱尔兰人,也将“污名化”的处理方式延续到了政治/军事语境中,后一点在小说的航海叙事部分尤为突出。贯穿小说始终的爱尔兰“贱民”成为斯末莱特建构苏格兰自我与想象不列颠时的重要他者。

在蓝登追求个人成功的道路上,处处有爱尔兰竞争者的身影。初入伦敦,蓝登便遭遇了爱尔兰军官欧唐纳的挑衅。此人与药店老板的妻女有染,还出于嫉恨偷袭蓝登,险些要了蓝登的命。蓝登便以暴制暴,不仅设计将其痛殴一顿,还揭露了“这位爱尔兰英雄乃是专找有钱女人结婚”(《蓝》:139)的人这一真相。蓝登再入伦敦后,在追求美林达时,同另一位颇为愚钝的爱尔兰军官欧立干进行决斗并击败了后者,但与对待欧唐纳的态度不同,在得知其生活窘迫之后,蓝登不计前嫌,慷慨赠与财物,还赢得了欧立干的誓言:“就是世界上的女人都绝了种,也不再想美林达了。”(《蓝》:371)同样身为英格兰女性与财富的追求者,蓝登虽有欺骗的初衷,却也有变化的过程:乔装打扮成绅士在先,出海冒险获得财富在后;其后,更以不计未婚妻毫无财产而依然坚守诺言的行为,证明了自己对感情的忠诚。如果说“民族是一个想象的社区,而想象过程则充满性别意味”[18]的话,在这样一场苏格兰男性与爱尔兰男性竞相对英格兰女性示好的求偶竞赛中,蓝登以行动与承诺证明了苏格兰男性的价值,也将爱尔兰竞争者留在了贫穷与不忠中。

《蓝登传》插画:蓝登与人决斗

斯末莱特显然不满足于仅在两性关系方面击败爱尔兰对手,他还利用了一个更为宏大的历史事件和更为激烈的冲突来展现苏格兰人的价值。1740年3月至1741年9月,斯末莱特以军医二副的身份随皇家海军远征时属西班牙的加勒比港口卡塔加纳(Cartagena),参与了“詹金斯耳朵之战”(the War of Jenkins’ Ear)的核心战役。此战虽以英国失败告终,却拉开了英帝国全面统治海洋的序幕。[19] 在《蓝登传》中,斯末莱特不仅描绘了伤亡惨重的战争场景,暴露了帝国海军极端恶劣的生活与医疗条件,还披露了英军因海陆军将领不合而招致失败的军中内情;更为重要的是,他充分利用“军舰”这一帝国扩张的载体与象征物,以亲历者的眼光、口吻和遭遇,凸显了蓝登在不列颠帝国扩张过程中扮演的开拓者/受难者这一双重角色,在充分证明苏格兰对帝国的忠诚与价值的同时,把爱尔兰对手钉死在了帝国的耻辱柱上。

1739年8月到1740年10月之间,英国海军遭遇了十八世纪最严重的斑疹伤寒(typhus)的袭击,伤亡惨重。[20] 小说如实再现了当时疫情的严重情况以及帝国海军恶劣的生活与医疗条件:仅蓝登所在的“雷霆号”上,便有五十多位病员挤在黑暗狭小的舱房中,难见天日,缺乏通风,舱内满是排泄物,病员身上爬满蛆虫。但是,爱尔兰船长欧克姆与军医麦克贤不顾病人病情,勒令全体病员上前甲板接受检阅并恢复工作,虽然此举遭到正直刚烈的威尔士大副摩根和蓝登等人的抵制,但船长依旧一意孤行。小说中最富黑色幽默的一幕出现在第27章:麦克贤强迫胸膜疼痛并吐血的病人去操作抽水机,认为这样可以帮病人咳嗽得更痛快些,结果不到半小时,“一股血从他[病人]肺里像洪水似的涌出来,塞在喉咙里,把那人给呛死了” (《蓝》:202)。患水肿病的病人被麦克贤认为是因为好吃懒做而发胖,因此在九尾鞭的逼迫下爬上桅杆,落入海中险些被淹死。经历了毫无人性的摧残之后,船上病人只剩下不到一打,而舰长和医生却在“庆祝为国王和国家立下的功劳” (《蓝》:203)。小说借此表明,军舰上的疫情与极端恶劣的生活和医疗条件固然可怕,但更可怕的则是在封闭的空间与严酷的等级制掩护下肆意妄为的爱尔兰人。

蓝登与摩根、汤姆逊等人在军舰上尽职地医治病患,却遭到麦克贤的嫉恨与迫害,他们先被绑缚在军舰栏杆上经历战火,后又被诬陷意图谋杀船长而受到公开审判,蓝登在军舰上遭受的无端迫害也在此达到顶点。审判中,船长与军医大权在握,貌似公平地审判蓝登等人,却被蓝登暴露出两人既无学识又无操守的卑下品行。尤其重要的是,蓝登还借机揭露了爱尔兰船长与军医虽自称新教徒却实为天主教徒的真相。伪信的揭露之所以重要,是因为它与1748年小说出版前后英国国内的政治氛围密切相关。苏英两国之所以在1707年达成合并协议,核心原因之一便是英格兰需要得到苏格兰的支持,共同对付天主教法国与其所支持的詹姆斯王党人的复辟威胁。

历史上,苏格兰不仅与英格兰多有战事,还与法国多次结盟,以夹击之势,数次对英格兰造成重大威胁。即使在英苏合并之后,试图夺回王位的詹姆斯王党人仍先后发动多次叛乱。1745年,有“小僭越者”(the Younger Pretender)之称的查尔斯·爱德华·斯图亚特在苏格兰集结天主教支持者,率军一度逼近伦敦。[21] 虽然许多反对复辟的苏格兰清教徒加入了英军,且战争也以英格兰的最终胜利而告终,但该事件却无法避免地加深了英格兰人对苏格兰人原本就有的怀疑与仇恨。[22] 在这样的时代背景下,“雷霆号”上蓝登受审这一场景就更具象征意义:蓝登在帝国军舰上遭遇的构陷与迫害,暗喻与戏仿了当时苏格兰人在帝国之中受到的怀疑与指责。虽然是被强征入伍,蓝登却既有正宗的新教加尔文宗(长老派)信仰,又尽职尽责地履行了军医使命,的确是帝国难得的忠实臣民。真正应该接受审判的,则是如欧克姆和麦克贤一般冒充新教徒的爱尔兰天主教“僭越者”。

查尔斯·爱德华·斯图亚特领导的苏格兰军队

“国家如船”(ship of state)是西方政治学中常用的隐喻。早在《理想国》中,柏拉图便以此为喻,探讨城邦内部的领导权问题。对于18世纪的岛国不列颠而言,海洋既是贸易与扩张的便利通道,又是防御外敌进犯的必争之地,而皇家海军的忠诚、团结与能力,更直接关系帝国的安全、自由与繁荣。巧合的是,著名的“不列颠统治海洋”(“Rule Britannia”)一诗也诞生在1740年,其时,“詹金斯耳朵之战”正在进行之中。在这首意图鼓舞爱国热情与肯定扩张冲动的诗中,“不列颠”先后完成了“消灭独裁”与“驱逐暴君”的光荣使命,成为了“伟大神圣”的国度,不仅将要击败来犯的外敌,最终还要“统治海洋”。[23] 由于形象地再现了“清教、商业、航海、自由”等1730年代之后兴起的英帝国精神,这首诗也成为不列颠帝国主流意识形态的最佳表达。[24]

与此诗所渲染的不列颠民族仿佛先天便具有共同历史与命运的宏大叙事不同,《蓝登传》从一艘军舰的内部出发,展现了帝国之船上深刻的矛盾与分裂。“雷霆号”上极端恶劣的生活条件、皇家海军类似绑架一般的强制征兵行为以及依靠鞭笞等酷刑手段维持的纪律与等级制,与诗中颂扬的英帝国之“伟大神圣”与“自由幸福”形成鲜明对比,而爱尔兰船长对苏格兰船员(蓝登与汤姆逊)和威尔士大副(摩根)的迫害,更与诗中鼓吹的各民族同仇敌忾、共御外敌的团结一致完全相悖。特别需要指出的是,现有的批评大都指出了斯末莱特以蓝登的种种不幸为苏格兰人在帝国中争取同情的努力,却少有提及他在小说中再现爱尔兰角色时所表现出的民族偏见。这种在英格兰面前扮演受害者以求同情却又同时污名化爱尔兰人以彰显忠诚的双重他者化过程,折射出帝国内部与生俱来且难以化解的民族隔阂与认同危机。

梦圆加勒比

在《文化与帝国主义》一书中,萨义德提醒读者注意,诸如菲尔丁、理查森和斯末莱特这样看似“并没有把他们的小说与在海外积累财富与土地结合起来”[25]的作家,实则与帝国扩张有千丝万缕的联系,而读者需要以批判的眼光去发现:“《克拉瑞莎》和《汤姆·琼斯》中的空间是由两部分合一而成的,一方面是国内对于帝国在全球的存在和统治的配合,另一方面是在空间的活动与对空间的扩张的实际描述。这个空间必须要有人占据,有人享受,然后才能谈到对它的控制和限制。”[26]

爱德华·萨义德像

萨义德的洞见为笔者讨论《蓝登传》中关于帝国扩张的描写提供了支点。英苏合并之前,受到西班牙、法国与英格兰等海上强国从海外贸易与殖民过程中攫取巨大收益这一现实的诱惑,苏格兰人也跃跃欲试,试图在巴拿马的达连(Darien)建立专属殖民地,以便更为便利地与非洲与美洲等地进行贸易。但是,由于航行准备不足、指挥不当、竞争对手西班牙的打击和缺少经济与海军支持等原因,苏格兰历经数年的三次远航均告失败,人员损失超过2,000,经济损失则高达15万到20万镑,沉重的打击令苏格兰的海外扩张从此一蹶不振。[27] 从这样的历史语境出发分析,可以认为《蓝登传》中许多关于加勒比的情节,既是斯末莱特本人在殖民地生活的经验再现,也体现了作家为苏格兰人重建殖民信心的愿望。更重要的是,通过想象苏格兰群体在帝国扩张的空间中“占据”和“享受”的成功经验,斯末莱特在肯定帝国扩张合法性的基础上,试图超越英格兰-苏格兰之间的历史与情感纠葛,为苏格兰人在更为广阔的帝国空间中建构新的认同。

小说中,即将从金斯顿返航前夕,蓝登巧遇了“雷霆号”上的旧友汤姆逊。此人因忍受不了船长与军医的折磨而投海,自杀未遂后流落到金斯顿,成为了当地种植园的总管。在短暂的相聚中,汤姆逊总以“各种家禽、鲜肉、柑橘、柠檬、菠萝蜜、麦地拉的白酒和上好的甜酒”(《蓝》:259)招待蓝登。丰盛的酒宴与舒适的生活,让蓝登颇为感慨:“这短短的十天是我一辈子最舒服的日子了。”(《蓝》:259)蓝登在殖民地的经历并非纯然虚构。在“詹金斯耳朵之战”进行期间与结束之后,斯末莱特本人就曾在金斯顿居住,并与当地种植园主的女儿安妮·拉塞尔斯(Anne Lassells)结识成婚。传记作者路易斯·科纳普曾为斯末莱特竟然没有将“金斯顿的奴隶、市场、奢华与野蛮”(Tobias: 40)写入小说而颇感诧异。其实,从蓝登自述如何在金斯顿接受汤姆逊的慷慨招待以及由此发出“一辈子最舒服的日子”的感慨中不难看出,殖民生活的快感已经成为了斯末莱特记忆的一部分。同时,比吃喝享乐更为实在的,或许是斯末莱特的殖民地联姻给他带来的财富。安妮一家在17世纪便到达牙买加垦殖,生父与继父均是当地的种植园主,安妮虽然年仅20,却已是两万英镑遗产的共同继承人(see Tobias: 39)。斯末莱特虽然没有在加勒比寻回巨富的父亲,却也从殖民地找到了财富的来源。

在《蓝登传》无处不在的“机械降神”中,最核心的当属蓝登随舅舅出海贩奴,在巴拉圭巧遇生父的一幕。这次意外的相逢,令小说情节首尾呼应,结构更加完整;而且,更重要的是,与被迫离开家乡时的穷困潦倒不同,蓝登的生父不仅已是拥有贵族头衔的“罗德利哥”先生,还依靠在当地多年的贸易与经营,获得了超过三万五千镑的雄厚资产。正是凭借这笔财富,蓝登才摆脱了一直以来在穷困、低贱与漂泊中度日的状态,充满自信地回到英格兰,实现了命运的决定性逆转。也正是在父子相逢的喜悦中,罗德利哥先生评价了蓝登冒险与旅行的意义:“不幸的遭遇可以增长人的见解,改善人的心地,锻炼人的体质,使一个青年能够担当起生活的责任,同时能够知道怎样享受人生,这是在富裕的环境中所受的教育万万不能达到的。”(《蓝》:514)对无数出身低微、渴望财富与成功的苏格兰年轻人而言,这番混杂着父亲与作者双重身份的权威论断,既肯定了贫穷与冒险的积极意义,又以先行者的经验,为他们指明了战胜现状的现实出路。

英帝国在海外不断拓展的空间不仅是蓝登父子的财富之源,也是小说中美德与善行获得报偿的唯一场所。《蓝登传》视野广阔,对苏格兰、伦敦(英格兰)、欧洲大陆等地均有再现,涉及人物众多且阶层分布广泛,但其中的正面人物唯有到达帝国边缘从事贸易或垦殖才能获得财富,美德也才能得到报偿。蓝登的生父追求婚姻自主,在苏格兰遭到祖父的苛严对待,家破人亡,但当他流落到加勒比之后,受到了当地贵族的信任与提携,置下了丰厚产业;汤姆逊正直善良,在“雷霆号”上饱受爱尔兰军医折磨,被逼投海自杀,获救后他到达金斯顿,不仅发家致富,还娶了种植园主的独女,生活富足;蓝登的舅舅包凌正直纯朴,一生为英国海军服役,只因与船长欧克姆不和,被迫四处漂泊,最后也因为从事殖民贸易而日渐富裕。当然,与他对待爱尔兰群体的态度相似,斯末莱特只看到了苏格兰人遭受的种种不公,却无视非洲与加勒比的黑人和奴隶更为悲惨的命运。对蓝登而言,他借以发家的奴隶只是“令人不快的货物”,而且小说对蓝登的贩奴经历也仅是一笔带过:“自从离开几内亚以来,我一直服侍着那些黑奴,着实是件苦差事,现在这批令人不快的货物已从船上卸走,我才开始享受一番,呼吸着巴拉圭的清爽空气,很是愉快。”(《蓝》:509)就此而言,斯末莱特没有超越他的时代。

斯末莱特《蓝登传》

《蓝登传》中的海外冒险之所以如此重要,是因为它直接涉及斯末莱特如何看待苏格兰与英格兰的相互关系。如前文所述,定义苏格兰的自我,离不开英格兰这个参照物,但两者之间的关系却颇为复杂。一方面,英格兰强大而傲慢,历史上苏格兰多受其辱,两国之间颇有嫌隙,尤其是1746年库洛登战役中,英格兰军队对高地人的屠杀与随后的清洗更对苏格兰民族情感造成了严重伤害。[28] 斯末莱特曾以《苏格兰的眼泪》(“The Tears of Scotland”)一诗表达哀悼与义愤:“热血浸润我的静脉,被无法忘却的记忆占据;祖国遭受的命运,在我赤子般的胸中激荡;面对敌人的侮辱,我同情的诗句流淌:哀悼吧!不幸的加勒多尼亚!哀悼吧!你被放逐的和平,你被摧残的桂冠!”[29]。

另一方面,英格兰稳定的宪政制度、繁荣发达的工商业体系、强大的海军与殖民扩张能力,又是苏格兰未来发展必须依靠的力量。柯林·基德指出,至十八世纪中期,苏格兰精英阶层大都已经认可,由英格兰开辟的政治、经济与社会发展道路,也将引领苏格兰走向现代化,而苏格兰所需要做的,则是跟在英格兰身后以便收获自由、权利和财富的果实。[30] 这种对英格兰在情感层面的拒斥与理性层面的认同,既是18世纪中期苏格兰精英阶层普遍面临的问题,也是斯末莱特试图在小说中予以处理的主题,而他的解决之道,便是如《蓝登传》中想象的那样,以不列颠帝国的扩张超越英格兰/苏格兰之间的对立,在更大范围的海外冒险中找回苏格兰人的财富与尊严。

美国学者迈克尔·赫科特以“内部殖民”(internal colonialism)模式解释英苏合并之后二者间的关系,强调英格兰在帝国政治与经济上对苏格兰等民族的强势与控制地位。[31] 戴维·阿米蒂杰对此有不同观点。在他看来,英帝国的扩张既有来自伦敦中心的政治与军事规划,也有来自帝国内部不同民族的社会精英与知识阶层的广泛倡导,更有位处边缘和底层的商人、士兵和开拓者在追求财富、平等与呼吁帝国保护时由下而上的推进。[32] 柯林·基德更是明确指出,十八世纪受过教育而贫穷的苏格兰人 “或许要比他们的英格兰同伴更愿意到帝国遥远的角落中去冒死亡和疾病的危险,[而在这一过程中]他们也与英格兰人一样,压迫着非白人族群”[33]。从蓝登的冒险经历不难看出,小说既再现了英格兰/中心对苏格兰/边缘的歧视与压迫,又肯定了苏格兰社会,尤其是苏格兰底层民众,对不列颠帝国扩张的热情与贡献,展现了英苏两国在帝国扩张中利益的一致性。正是由于以蓝登、包凌、汤姆逊等为代表的众多苏格兰人为帝国海军与殖民事业效忠尽力,不列颠帝国才得以将扩张的触角不断伸向远方。

历史的发展也验证了斯末莱特在小说中的预言。十八世纪三十年代之后,随着英帝国势力的不断扩展,无论是在东印度公司或北美殖民地,还是在南美洲与加勒比地区,苏格兰社会各个阶层均不同程度地卷入了帝国的海外拓展,其中既有大名鼎鼎的罗伯特·亨特、亚历山大·斯波兹伍德、亨利·杜达斯[34],也有无数默默无闻的士兵、医生、商贩、农民、文职人员等。毫不夸张地说,在不列颠帝国向全球扩张的事业中,在征讨、垦殖、贸易、航运与管理等活动与领域中,处处可以看到苏格兰人的身影。[35] 与此同时,帝国的海外军事征服、贸易拓展与领土扩张,不仅为苏格兰开辟了巨大的市场与原料供应地,缓解了人口与粮食供给的压力,也有力地促进了苏格兰自身工商业的发展,为苏格兰政治、经济与社会的现代化转型奠定了基础。[36] 可以说,正是来自殖民扩张的巨大共同利益舒缓与掩盖了苏英民族间的分歧,不断推动着不列颠帝国认同感的最终形成。

著名英国史学家琳达·考利曾把十八世纪南下的苏格兰人的命运分为四类:第一类在梦想幻灭之后尽快回了家;第二类尽管留在英格兰,却如雇佣军般只求利益,不问其他;第三类则陷入了认同的两难,既“太苏格兰”而无法适应英格兰,又“太英格兰”而难以回归,如《约翰逊传》的作者詹姆斯·鲍斯威尔;第四类则最为成功,其秘诀在于“可以成功调和苏格兰过去与英格兰现实,将自己便利地认同为不列颠人”。[37] 按此分类,斯末莱特似可被归为第三类:至小说出版时,他已在伦敦定居数年,行医难称成功,写作差强人意,社交范围局限在苏格兰同胞之间,尚未被伦敦的上层社会接受(see Tobias: 57-61)。显然,斯末莱特还没能“成功调和苏格兰过去与英格兰现实”。但在小说中,斯末莱特却以蓝登的冒险经历为苏格兰人展现了另一种调和历史与现实的可能。在全新的帝国舞台上,伦敦不再是帝国的中心,而只是冒险的起点,只有帝国扩张的脚步所及之处才是真正的希望所在。小说表明,兼具正确信仰与忠实品行的苏格兰人也绝非爱尔兰人,不必因贫穷与落后而在英格兰人面前自惭形秽,因为海外贸易与殖民拓展为他们创造了获得财富与尊严的机会。同时,不列颠不仅是英格兰人的帝国,也是苏格兰人的帝国,苏格兰人与英格兰人一样,是不列颠真正的主人。

在风中飘扬的苏格兰圣安德烈十字旗与英格兰圣乔治十字旗

[1] 详见侯维瑞、李维屏《英国小说史》(上),译林出版社,2005年,第78页。

[2] 详见伊恩·P·瓦特《小说的兴起》,高原、董红钧译,生活·读书·新知三联书店,1992年,第335页。

[3] Brian P. Levack,The Formation of the British State:England,Scotland,and the Union,1603-1707,Oxford:Clarendon Press,1987,p. 165.

[4] See David Daiches, The Paradox of Scottish Culture:The Eighteenth Century Experience,London:Oxford University Press,1964; see also Kenneth Simpson,The Protean Scot:The Crisis of Identity in Eighteenth Century Scottish Literature, Aberdeen:Aberdeen University Press,1988.

[5] See Robert Crawford,Devolving English Literature, Edinburgh:Edinburgh University Press,2000,pp. 55-75.

[6] See Leith Davis, Acts of Union,Scotland and the Literary Negotiation of the British Nation 1707-1830, Stanford:Stanford University Press,1998,pp. 63-73.

[7] See Evan Gottlieb,Feeling British:Sympathy and National Identity in Scottish and English Writing 1707-1832, Lewisburg:Bucknell University Press,2010,pp. 63-72.

[8] 詹姆斯·鲍斯威尔《约翰逊博士传》,王增澄、史美骅译,上海三联书店,2006年,第94页。

[9] See George S.Pryde, The Treaty of Union of Scotland and England 1707, London:Thomas Nelson and Sons,1950,pp. 44-45.

[10] T.M.Devine,The Scottish Nation:A History 1700-2000, New York:Penguin Books,pp. 3-4.

[11] 斯末莱特《蓝登传》,杨周翰译,上海译文出版社,1961年,第82页。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。英文版本参考Tobias Smollett,The Adventures of Roderick Random, Oxford:Oxford University Press,1979。

[12] See Lewis Mansfield Knapp,Tobias Smollett:Doctor of Men and Manners, New Jersey:Princeton University,1949,pp. 53-57.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词和引文出处页码,不再另注。

[13] Cynthia Wall,“London and Narration in the Long Eighteenth Century”,in Lawrence Manley,ed.,The Cambridge Companion to the Literature of London, London:Cambridge University Press,2011,p. 53.

[14] See George M. Kahrl,Tobias Smollett:Traveler-Novelist, Chicago:University of Chicago Press,1945,p. 79.

[15] George M.Kahrl, Tobias Smollett:Traveler-Novelist, p. 79.

[16] 亨利·菲尔丁《弃儿汤姆·琼斯的历史》,萧乾、李从弼译,人民文学出版社,1984年,第660页。

[17] 亨利·菲尔丁《弃儿汤姆·琼斯的历史》,第660页。

[18] Ania Loomba,Colonialism/ Postcolonialism,London: Routledge,2005,p. 180.

[19] See Nicholas Roger,The Command of the Ocean:A Naval History of Britain,1649-1815, London:Penguin Books,2006,pp. 226-240.

[20] 英国海军有约25,000人染病,占海员人数一半,其中2,750名身亡,1,976名被迫提前退伍(see Daniel A. Baugh,“The Eighteenth Century Navy as a National Institution,1690-1815”,in J. R. Hill, ed.,The Oxford Illustrated History of the Royal Navy, Oxford:Oxford University Press,1995,p. 140; see also Nicholas Roger,The Command of the Ocean:A Naval History of Britain, 1649-1815, pp. 312-326)。

[21] See Jonathan D.Oates,Jacobite Campaigns:The British State at War, London:Pickering & Chatto,2011,p.40.

[22] See Juliet Shields,Sentimental Literature and Anglo-Scottish Identity,1745-1820, Cambridge:Cambridge University Press,2010,pp. 57-58.

[23] 该诗作者为苏格兰人詹姆斯·汤普森(James Thompson),诗作原为戏剧《艾尔弗雷德》的一部分,经托马斯·阿内(Thomas Arne)谱曲,在英国广为传唱,具有类似英国皇家海军的军歌甚至英国国歌的地位。

[24] See David Armitage,The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge:Cambridge University Press,2004,p.173.

[25] 爱德华·萨义德《文化与帝国主义》,李琨译,生活·读书·新知三联书店,2003年,第96页。

[26] 爱德华·萨义德《文化与帝国主义》,第96页。

[27] See P.Hume Brown,History of Scotland,vol.Ⅲ,From the Revolution of 1689 to the Year 1910,Cambridge:Cambridge University Press,2012,pp.24-38.

[28] See W.A.Speck, The Butcher:The Duke of Cumberland and the Suppression of the ′45, Caernarfon: Welsh Academic Press,1995.

[29] 斯末莱特此诗作于1746年,被称为“或许是他一生中最好的诗作”,后经谱曲之后,流传甚广(see Tobias: 57-61)。

[30] See Colin Kidd,“North Britishness and the Nature of Eighteenth Century British Patriotisms”,in The Historical Journal, vol. 39,No. 2 (Jun.,1996),pp. 361-382.

[31] See Michael Hechter,Internal Colonialism:The Celtic Fringe in British National Development 1536-1966, Berkeley:University of California Press,1975.

[32] See David Armitage,The Ideological Origins of the British Empire, pp. 181-182.

[33] Colin Kidd,“Integration:Patriotism and Nationalism”,in H.T.Dickinson,ed.,A Companion to Eighteen-Century Britain, Oxford:Blackwell Publishing,2002,p. 371.

[34] 罗伯特·亨特(Robert Hunter)曾任纽约与牙买加总督,亚历山大·斯波兹伍德(Alexander Spotswood)曾任弗吉尼亚军事首领与总督,而亨利·杜达斯(Henry Dundas)曾长期掌管东印度公司,对英政府的印度事务政策影响巨大,三人均为苏格兰人(see Andrew Mackillop and Steve Murdoch,Military Governors and Imperial Frontiers c. 1600-1800:A Study of Scotland and Empire, Leiden:Brill,2003; see also George K.McGilvary,East India Patronage and the British State:The Scottish Elite and Politics in the Eighteenth Century, London:Tauris Academic Studies,2008)。

[35] 英苏合并之前,苏格兰人口外流的主要目的地是欧洲,且以雇佣兵为主。1700年之前,只有不到6000名苏格兰人到达美洲。英苏合并后的50年内,此数字便达到了三万,而在整个18世纪,仅到达北美的苏格兰移民便超过了15万,而同期苏格兰的人口约为100万(see T. M. Devine,The Scottish Nation:A History 1700-2000, New York: Penguin Books,pp. 26-27; see also Angela McCarthy, “Introduction:Personal Testimonies and Scottish Migration”,in Angela McCarthy, ed., A Global Clan:Scottish Migrant Networks and Identities since the Eighteenth Century, London:Tauris Academic Studies,2006, pp.1-18)。

[36] 以烟草贸易为例,1738年苏格兰的烟草进口仅占不列颠的10%,到1765年,此数字飙升至40%,格拉斯哥也由此成为大西洋两岸新的贸易中心;而亚麻作为苏格兰在18世纪最重要的产业,在1768-1772年间的出口量是1736-1740年间的四倍(see T. M. Devine,The Scottish Nation,1700-2000, New York:Penguin Books,2001,p. 105)。

[37] See Linda Colley, Britons:Forging the Nation 1707-1837, London:Pimlico,2003,p. 125.

全文完

原载于《外国文学评论》2015年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注