“人为信条”与荒谬感——谈辛格的宗教观

编者按

宗教详尽规范了犹太人生活的各个方面,“卢布林的魔术师”雅夏称这些规矩为“人为信条”。经过一场人生危机,他认识到了这些信条的意义:它们是无数根把人与上帝连接起来的纽带;通过谨守信条,人得以将上帝内化为习惯和本能,而这也是犹太信仰数千年不坠的关键所在。不过由于这套信条带有强烈的独断性,犹太少年在被迫学习并接受它的过程中难免会伴生一种荒谬感,且往往会以嘲笑的形式宣泄出来,《傻瓜吉姆佩尔》中无所不在的嘲笑便与此有关。

作者简介

陈雷,男,英国剑桥大学英文系哲学博士,上海外国语大学文学研究院研究员,主要研究领域为浪漫主义和思想史。

艾·巴·辛格

上帝是不是人虚构出来的?如果是,那么信上帝的人是不是多少都有点傻?如果一个民族信一个上帝,一信就是几千年,那么这个民族是不是整个都有点傻呢?“犹太性”与犹太人延续数千年的一神信仰密不可分,去掉宗教因素,犹太性问题便无从谈起了;如此说来,对犹太性的探讨是否可以还原到对一个信仰上帝的傻瓜的剖析呢?恰好,艾萨克·巴什维斯·辛格以信仰为主题的短篇小说《傻瓜吉姆佩尔》——它可能也是作者最广为人知的作品——就是以一个Schlemiel[1]式的傻瓜为主角,这就给我们通过剖析傻瓜来研究信仰提供了一个很好的切入点。

每个隐喻都包含一个特别的视角;辛格创造出的吉姆佩尔这样一个具有隐喻性质的傻瓜(“schlemiel as metaphor”),就像是一面特制的镜子,用一种夸张放大的方式把他生活于其中的犹太社区的某些特点凸显了出来。

吉姆佩尔之所以被称为傻瓜,是因为他总是受骗上当;关于受骗上当的原因,他自己是这样总结的:“我像一个机器人一样相信每一个人。第一,凡事都有可能,正如《先人的智慧》里所写的一样……第二,全镇的人都对我这样,使我不得不相信!”[2] 镇上的人知道他有轻信的毛病,都喜欢编些谎来寻他开心。当然,这些谎中有些是相当拙劣的,比如“拉比的老婆养孩子了”、“月亮掉到托尔平去了”、“弗比斯在澡堂后面找到了一个宝藏”之类(《辛》:2)——即便所有人都在这些事上串通起来诓他,但未曾发生的事再怎么说也不可能成真,因此要戳穿这些谎话倒也不难。可有些谎要识破就不那么容易了,比如下面这个:

拉比家的女儿叫我上当。当我离开拉比的圣坛时,她说,“你已经吻过墙壁了吗?”我说:“没有,做什么?”她回答道:“这是规矩;你每次来以后都必须吻墙壁。”好吧,这似乎也没有什么害处。于是她突然大笑起来。这个恶作剧很高明,她骗得很成功,不错。(《辛》:3)

这个恶作剧的高明之处在于吻圣坛边的墙看起来确实很像是一个具有宗教含义的仪式性动作。恪守犹太教规的信徒在会堂里祈祷时要穿一种特别的服装并亲吻衣服边上的穗子,他们在进出会堂大门时还要用手指按一按“门柱圣卷”(mezuzah)并吻一下按圣卷的手指。[3]在内行眼里,后者有多庄重得体,前者就有多唐突可笑,但对于教规方面的门外汉而言,吻墙、吻穗子以及吻圣卷之间却似乎并没有本质的区别;如果看起来都差不多,那么在吻穗子和圣卷之外再吻一下墙“又有什么害处呢”?拉比的女儿想必是耳濡目染,从小就对这些令人困惑的仪式细节了如指掌,所以才想得出如此刁钻的主意让轻信的主人公出丑。

看到吉姆佩尔再次毫无悬念地掉进圈套,大多数读者估计也都会会心一笑;毕竟,他是一个“傻瓜”,而讥诮傻瓜向来是“我们每个聪明人的本分”[4],不过,如果我们在讥诮这个傻瓜的时候不假思索地把拉比的女儿以及镇里其他讥笑吉姆佩尔的人都设定为和我们一样的“聪明人”,那么我们自己就很可能不再是聪明的读者了。作为一个讥讽者,拉比的女儿真的就免于她所嘲笑的那种缺点吗?细察一下她的恶作剧,我们会发现这一点远非那么确定无疑。

艾·巴·辛格 《傻瓜吉姆佩尔》

前文曾列举过几个幼稚拙劣的谎来和拉比女儿的谎作比照;应当看到,这两种谎固然有精粗高下之分,但它们之间最根本的区别还是在于后者实际上是一种无法通过“核实”来戳穿的谎:月亮有没有落在托尔平、弗比斯的澡堂后面有没有宝藏,只需到实地去看看就能知道;但祈祷的“规矩”中究竟有没有吻墙这一条,我们却只能根据别人的说法来判断。如果为了把谎撒圆,拉比的女儿联合全镇的人——也就是整个犹太社区——一起骗吉姆佩尔说,他必须亲吻墙壁,那么他也只能把这当作规矩来接受(accept on faith)。诚然,他还可以亲自到浩瀚的经书中去查考一下究竟有没有这样的规矩,但经书说到底也是从前人那里传下来的;换言之,翻查经书并不是真正的核实,它只是把“信”(faith)从周围人那里转移到前代人身上而已。经书中的律令条文数不胜数,它们对犹太人生活的各个方面——从礼拜祝祷到节庆婚葬、从衣着食物到发须式样——都做出了详细的规定。这么多规矩当然不可能从来就有,它们只能是一代代人逐步积累增添的结果。有些规矩上一代还没有,到下一代却有了,这期间究竟发生了什么呢?唯一合理的解释似乎是,整个犹太社区一起“发明”、“虚构”或“编造”了这些规矩。当然,正统教徒会说,律法不是人的发明,而是上帝对人做出的规定,但在理性主义者看来,不仅仅律法,连上帝本身也都是人的虚构和编造。[5]如果采取后一种看法,那么拉比女儿从小信以为“真”的规矩又何“真”之有?如果衣穗和门柱圣卷的神圣性不过是盲信的产物,那么拉比的女儿又有什么资格嘲笑吉姆佩尔在轻信之下亲了圣坛边的墙壁呢?显然,这两个人都有盲信的毛病(其间或有五十步和一百步的区别),只是拉比女儿的盲信由于已经深度融合到日常生活的习惯性细节之中,因而很难再被她自己以及其他和她分享着相同生活方式的人所觉察罢了。吉姆佩尔看上去像是社区中的一个另类,但在盲信这一点上,他完全可以当整个社区的代表,借用桑·平斯克的话来说,吉姆佩尔实际上就是一个“意第绪版的‘人人’”(a Yiddish Everyman)[6],在他身上,我们可以看到社区中每个人的影子。

有评论家指出,辛格在《傻瓜吉姆佩尔》中刻意混淆了“信”(faith)与“轻信”(gullibility)之间的差别[7],可事实上,信与轻信之间的界线本来就非常模糊:轻信的人容易受骗上当,就此而言,它当然是个缺点;但反过来说,轻信提示和指向了一种信仰的能力(capacity for faith),因而又应当被视作一种积极的力量。信仰的能力在很大程度上就是持守自己信仰的能力。鉴于犹太民族在几千年历史中克服无数不利因素把自己的宗教信仰和民族身份顽强地保持了下来,我们有理由对犹太人的信仰能力做出高度评价。那么这种能力究竟是什么?具体表现在哪里?在现实中又是怎样发挥作用的?执著于思考何为“犹太性”(Jewishness)的辛格在这些问题上自有他独到的见解。在专门探讨信仰问题的作品《卢布林的魔术师》[8]里,辛格借主人公雅夏·梅休尔这位闯荡世界多年的犹太浪子的陌生化视角为我们捕捉到了犹太人宗教生活中一些非常有趣的特点:

上帝保佑,他,雅夏,已经有多久没有进圣殿啦?他样样都感到新鲜:犹太人怎么朗诵祈祷引言啦、怎么披祈祷巾(prayer shawls)啦、怎么吻有穗子的衣服(fringed garment)啦、怎么戴上护符匣(phylacteries)啦、怎么解开皮带啦。他对这一切都感到陌生,却又亲切。玛格达已经回到大车上去了,好像害怕这里浓烈的犹太气息(intense Jewishness)似的。他,雅夏,愿意再待一会儿。他是犹太人的一分子。他与他们同源。他的肉体上打着同他们一样的烙印。他懂得祈祷。一个老人说:“上帝,我的灵魂。”另一个慢腾腾地讲着上帝考验亚伯拉罕、命他献出儿子以撒作为燔祭的故事。第三个拉长了声音朗诵:“我们是什么?我们的生命是什么?……在你面前,一切强大的人都微不足道;一切显赫的人虽有若无……”他用悲哀的调子唱着,一边唱,一边望着雅夏,好像看透了他在想什么心思似的。雅夏深深地呼吸着。他闻着牛油、蜡和其他东西的气味,一种腐败物和氨的混合气味,就同他还是个孩子的时候在赎罪节闻到的那种气味一模一样。(《卢》:72-73)

电影《卢布林的魔术师》(1979)剧照

在一般的想象中,坚定的信仰总是与某种程度的狂热联系在一起:英国作家切斯特顿就曾把犹太教称作“偏狂的一神教”(mono maniac monotheism),并认为正是由于犹太人偏狂固守,宇宙间只有一个神的观念才得以在古代多神教世界的重重敌意中存活下来,继而为后世的基督教“真理”提供了最初的思想火种——“从这个意义上讲,多亏犹太人,我们的世界才拥有了上帝的概念”[9]。然而,在辛格上面这段关于犹太人日常祈祷的描写中,却很难感受到任何狂热的情绪。会堂里的气氛是平静而按部就班的。细察祈祷者的行为,确乎可以发现一些偏执的迹象,但这种偏执所执守的对象与其说是某种抽象而难以捉摸的观念,不如说是一些具体而易于把握的规则(因此用“拘守”来形容恐怕比“偏执”更为恰当)。祈祷是个人与上帝之间的交流,但犹太人却把这种交流转化成了对一套祈祷规则的严格履行。祈祷在这里绝不是任性随意的行为;要祈祷你就必须按规矩“披上祈祷巾”、“戴上护符匣”、“系束好皮带”、“亲吻衣服上的穗子”、“在头上撒些灰”(《卢》:71);你朗诵的祈祷词也是固定的(会堂执事会为你备好祈祷书),换句话说,无论你个人对上帝怀着怎样新鲜独特的热情,你的热情都必须借着已被犹太人沿用了数千年的古老文词传达给上帝。固定性甚至还渗透到了会堂的气味之中:“牛油、蜡和其他东西”以特定的方式搭配在一起,散发出一种一成不变的味道。这种气味虽不好闻,却勾起了雅夏的回忆,让他想起在童年时代也曾和自己的社区、宗教有过一种亲密无间的关系。

小说中,久已疏离犹太社区、甚至认真考虑着改变信仰的雅夏前后有两次因机缘巧合撞入犹太会堂,这两次经历都出乎他意料地拉近了他与自己犹太身份的距离,并最终促成了他信仰上的回归。在上文描写的这第一次偶入中,雅夏并没有参加同胞们的祈祷,只是作为旁观者带着亲切的陌生感重温了一遍他曾经熟悉的仪式,便悄悄离开了。但不久之后,当他在华沙再次闯入当地一所犹太会堂时——此次他是为了躲避警察的追捕慌不择路间闯入圣殿的——由于恐惧和强烈的负罪感,他不由自主地加入到了祈祷者的行列,好像这么多年的疏离根本就没有发生过似的。值得注意的是,作者在描写这次祈祷时,再次用相当的篇幅强调了犹太人对规则的偏执性重视:

盛祈祷巾的口袋放在长凳上。雅夏拿出祈祷巾。他把手伸进口袋去摸到了护符匣。他感到好像人人都望着他,等着看他怎么办……他开始披祈祷巾。他找巾上的绣花或条子,因为这是个标记,表明这一部分应该披在头上,但他什么都找不到。他笨手笨脚地理祈祷巾的穗子。一个穗子扫在他眼睛上。他像一个青春期的少年那样充满着羞耻和恐惧。他们都在嘲笑他。所有在场的人都在他背后格格地笑。他努力想把祈祷巾披好,但它还是从肩膀上滑下来。他把两个护符匣掏出来,不知道哪个该戴在头上,哪个该戴在胳膊上。应该先戴哪一个呢?他在祈祷书里找说明,但字迹开始变得模糊。星星点点的火花在他面前摇晃。但愿别晕过去,他提醒自己……[这时]一个老人走过来对他说:“喂,我来帮你一把。把袖子卷起来。左胳膊,不是右胳膊。”……他任凭别人由着他们的心意给他披戴,就像一个筋断骨折的人任凭别人给他包扎。那个老人把皮带绕在雅夏的胳膊上。他背诵祝福词;雅夏像一个小孩子似的重复着念。他吩咐雅夏低下头去,给他按规矩把护符匣缚在头上。他把皮带绕在雅夏的手指头上,绕成希伯来字。(《卢》:161-163)

在精神和道德层面上,此时的雅夏确实可以说正处于一种“筋断骨折”的状态。为了弄到一大笔钱与情人在国外开始新的生活,雅夏鬼使神差地潜入一个守财奴家中去撬保险箱,结果行窃不成反在逃跑时摔伤了一只脚。他,一个能轻易打开最复杂的锁的魔术大师,一个惯于在高处翻转腾挪的杂技演员,居然先是在一个普通的保险箱上失了手,然后又在从一个低矮的阳台跳下来时扭伤了脚——雅夏觉得这显然是上帝对他犯下的罪行做出的惩罚;而现在,这个上帝又把他引进了一所犹太会堂,让他置身于一群虔诚的祈祷者中间,同样再明显不过的是上帝要他赶紧忏悔、痛改前非,免得最后跌入万劫不复的“无底深渊”,追悔莫及(详见《卢》:165)。雅夏迫切地需要跪下身来向上帝求告,然而与这种迫切性形成鲜明对照的是,犹太会堂此时却不紧不慢地要求他遵守每一项与祈祷有关的“规矩”,好像这些规矩即便不比忏悔本身更重要,至少也和它同样要紧似的。引文中那位老者对雅夏的帮助在象征意义上可以理解为犹太社区对他的重新接纳,但这种帮助似乎又完全局限在穿戴护符匣这样一个技术性问题上;雅夏慌乱中感到会堂里所有人的眼睛都盯着他看,而这些人关注的似乎也不过是他有没有以正确的方式穿戴祈祷巾与护符匣。作者不厌其烦地强调这些细节,其目的当然不是要批评犹太人太过小题大做,而是要突出犹太人宗教生活中一个在他看来至关重要的特点,即对“规矩”的近乎偏执的固守。[10]事实上,这种对规矩的固守也正是我们所要探讨的犹太人持守信仰能力的关键之所在。

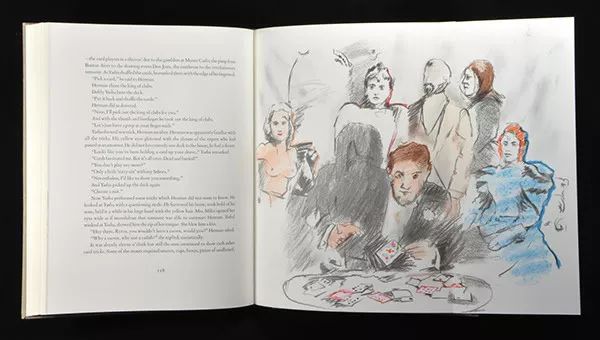

拉里·里弗斯为《卢布林的魔术师》创作的插图

前文说过,作为一种纯粹观念,神是虚无缥缈难以把握的,但神为人定下的规矩——从最核心的“十诫”到外围关于祝祷礼拜等的种种规则——却是明白具体、便于遵行的。仅仅存在于观念中的神很容易被人随时拥抱和抛弃。孤立无援的人最需要上帝的帮助,因此当惊魂未定的雅夏拖着伤腿逃进会堂时,拥抱上帝对他来说再简单自然不过:“他背诵着十八段祝福词,思索着其中每一个字;早已忘掉的童年的虔诚现在回来了,这是一种不要求印证的信仰、一种对上帝的敬畏、一种对误入歧途的悔恨。”(《卢》:165)然而,当他祈祷完毕,带着稍稍平复的心情重回到会堂外那个喧嚣的世界[11]。时,对上帝旧有的怀疑又立刻向他袭来:“干吗要这么兴奋呢?他心里有个声音质问道。凭什么能证明有个上帝在听你祈祷呢?……不错,你没开成保险箱,而且还赔上老本,扭伤了一只脚,但这能证明什么呢?只能证明,你心慌意乱,筋疲力尽,头昏眼花罢了。”(《卢》:168)像这样因一时需求而产生的对上帝的热情注定是不能持久的;要让信仰持久,抽象的上帝还必须转化为对人的行为的具体规范和约束。以上帝之名建立一条规矩让人服从,实际上就是在原本分离的人和上帝之间拉起一根无形的控制线。这样的线牵得越多,人和上帝的关系就越紧密。[12]对一条规矩的长期遵守会让这条规矩成为一种习惯,而习惯成自然,当上帝的诸多规矩最终内化为人的“自然”时,上帝就已经渗透到他的血液和骨髓里了。当然,即便如此,人还是免不了有时会对上帝产生怀疑,但怀疑毕竟只是发生在观念和理性层面上的;对于一个把上帝化为习惯、融入身心的人来说,上帝并非只存在于他的理性之中,因此,即便在某个时期他的理性对上帝产生了排拒,上帝依然可以以一种潜在的方式继续存在于他的身体内部;这种存在甚至有可能不为他本人所察觉,雅夏的经历就是个明证:在相当长一段时间里,雅夏自认为已经完全抛弃了犹太人的上帝,但事实上他与这个上帝之间的连线并没有被全部切断;上帝只是被他的意识拒斥了,对上帝的亲近依然顽强地存活在他下意识的感知之中;当多年后他再次进入犹太会堂闻到那熟悉的“气息”时,这种下意识的亲近感又重新被他的意识所发现和接纳,并在他随后面临的人生危机中推动他做出了关键的抉择。前文指出,信仰能力在很大程度上就是持守信仰的能力。持守是一种被动的行为,持守者所要做的就是挡住敌人的进攻,守住自己的阵地。在信仰这件事情上,终极的敌人当然是对上帝的怀疑。面对怀疑的进攻,人仅仅依靠意愿和热情是很难守住信仰的阵地的,这就好比在真实的战斗中单纯的勇气并不能保证取得胜利一样;要打败顽敌,战士在平日里还必须经受最严格的训练,而训练的关键就在于服从纪律。只有通过纪律,容易大起大落的匹夫之勇才能转化为稳定可靠的战斗意志和战斗本能。所谓胜负悬于一线,最终决定胜负的往往不是意识层面上对敌人的恨或对胜利的向往,而是经由训练产生的坚持战斗到最后一刻的盲目意志。雅夏之所以能守住自己的信仰,很大程度上正是仰赖幼时所遵守的清规戒律在他心中种下的亲近上帝的本能。通过对自己经历的反思和对犹太同胞的观察,雅夏在小说接近尾声处也领悟到了这一点,值得注意的是,作者在这里也使用了一连串军事性譬喻:

上帝为什么会需要这些长斗篷(capotes)、鬓角(sidelocks)、无檐帽(skullcaps)和束带(sashes)呢?还有多少代人要为了《法典》争辩呢?犹太人还要拿多少新的清规戒律加在自己头上呢?……上帝是一回事,那些人为的信条(man made dogmas)是另一回事。可是没有信条,人能够侍奉上帝吗?他,雅夏,怎么落到眼前的困境的呢?如果他穿上一件有穗子的衣服,每天祈祷三回,就肯定不会纠缠在这些男女私情和其他越轨行为中。宗教信仰就像一支部队——必须有纪律才能指挥它行动。一种抽象的信仰不可避免地引导人作恶。教堂就像军营;上帝的士兵在那里集合。(《卢》:214)

说“一种抽象的信仰不可避免地引导人作恶”或许有点夸张,但如果把附着在神身上的信条一一去除,最终固然可以得到一个仅仅作为万物之因存在着的纯然“合理”的上帝,但这样的上帝同我们也就没有任何个人关联了。一个不对人提出任何要求的上帝在危急时刻也不会给人提供任何支持。斯宾诺莎或许能满足于这样的上帝,但这样的上帝却不可能成为一个民族集体信仰的基石。[13]

十五世纪写在羊皮纸上的犹太教律法

通过把多得数不清的“规矩”加到自己头上,犹太人成功地让上帝渗透进了他们生活的每一个方面;不过,由于上帝的规矩如此之多而且复杂,生活在这样一个环境里的人就难免会因为不知道怎么做才算符合规矩而时常遭遇相当的困扰。雅夏因不知如何穿戴祈祷巾而陷入尴尬的经历便为我们提供了一个现成的例子。这段描写中一个很值得注意的细节是雅夏的笨拙举动所引来的嘲笑——“他像一个青春期的少年那样充满着羞耻和恐惧;他们都在嘲笑他;所有在场的人都在他背后格格地笑”。细心的读者应该不难发现此时的雅夏与面对拉比女儿时的吉姆佩尔在处境上的相似性:两人都让自己变成了众人的笑柄,而这仅仅是因为他们不够熟悉仪式上的规矩。辛格与雅夏、吉姆佩尔一样成长于传统气息浓厚的犹太社区,想必从小就对此类嘲笑有着非常切身的感受,才会在作品里几次三番让主人公陷入这样一种窘境。

嘲笑的产生是需要前提条件的。当一个人想笑话别人在某件事情上出错丢脸,他首先必须确认自己在这件事情上没有犯错,而要做到这一点,他又必须掌握一个公认的标准来判断某个行为的对与错。“标准”在此的重要性不言而喻;一旦它发生动摇,对与错之间的界线就会被打破,这时,一个人自然也就不会再有信心和优越感去笑话别人了。回到雅夏和吉姆佩尔的例子,试想,若不是会堂里的信众一致认定只存在一种“正确的”穿戴祈祷巾的方式,他们还会那么兴致勃勃地取笑手足无措的雅夏吗?同样,若不是拉比的女儿确信“正确的”礼拜仪式里绝没有吻墙这一条,她还会编出吻墙的恶作剧来捉弄吉姆佩尔吗?换个角度讲,若不是雅夏和吉姆佩尔心底里都承认确实存在一种权威性的“正确做法”,而自己出于无知对它缺乏了解,他们还会因为别人在背后笑话自己而内心“充满羞耻和恐惧”吗?标准一旦发生动摇,嘲笑产生的前提条件就不复存在;因此反过来也可以说,如果我们发现大家还在开心地嘲笑那些不懂规矩的人,而那些不懂规矩的人还在认真地害怕被大家嘲笑,就表明在他们生活的小环境里,那些在外人看来纯属虚构的教规法条依然还享有客观真理般不可动摇的地位。在这个意义上,嘲笑现象其实可以被看作一项指标,能探测出一个社区或群体内传统价值观的稳固程度。

嘲笑并非仅仅被动地反映一个社群的信仰状况,很多时候,它本身还是一种捍卫既有价值观的积极方式。[14] 人自我肯定的方法多种多样,其中非常有效的一种就是通过否定别人来肯定自己。嘲笑者否定一个对象的方式是把对象降格为一种滑稽可笑之物。任何事物一旦变得滑稽可笑就很难再让人严肃对待,因此嘲笑实际上从一开始就剥夺了被嘲笑者进行抗辩的机会,就此而言,它又是一种非常蛮横的否定。不过这种“蛮不讲理”也有好处,因为如此一来,否定者与被否定者的正面交锋就被避免了。当区分对错的标准本来就是一种无理可循的独断性教条(dogmas)时,就孰对孰错进行平等辩论只会进一步侵蚀教条的脆弱根基;在这种情况下,不分青红皂白地把被既有标准判定为错的东西转化为滑稽的对象加以嘲笑便不失为一种安全有效的捍卫手段了。不难看出,这样一种自我肯定方式是非常适合用来维护人以上帝之名加到自己头上的那套带有强烈独断色彩的清规戒律的。与国家法律不同,宗教法规中有相当一部分内容无法通过讲理来论证其正确性。为什么吻穗子和门柱圣卷是正确的仪式动作而吻墙却很可笑?为什么护符匣要这么戴才对而那么戴就是错的?为什么胡子、鬓角和头发要蓄成某个特别的样式?为什么有些肉可以吃而另一些肉却不能吃?[15]——诸如此类的问题我们可以没完没了地提下去,再有学问的拉比恐怕也无法圆满地解答其中任何一个。生活在传统社区中的犹太人从小就会被要求遵守这些规矩,但由于说理在此完全行不通,社区赖以约束其成员的手段便只有硬性的强制以及像嘲笑这类较为软性的施压了。[16]

吉姆佩尔像,亚历山大·坎希克作,油画

需要一提的是,除了可以避开讲理,嘲笑在当前情境中之所以特别合用还与它深深契合了人的从众本能有关。同已经熟悉规矩的成人相比,社区中刚开始学习规矩的少年总是处于少数。一般说来,与处于强势的多数保持一致会给孤弱的个体带来心理上的安全感。当一个人发现自己的言行举止与周围人都不一样时,伴随安全感丧失而产生的焦虑会驱使他迅速调整自己的行为以便尽快恢复与众人的趋同(自我意识初萌的少年尤其如此)。此时,即便周围人并没有真的嘲笑他,他也会把焦虑向四周投射,从而心虚地感到所有人都在以异样的眼光打量自己。对于社会来说,个体的这种反应实际上构成了一个可资利用的心理杠杆;借助这一杠杆,只需施加一些讥嘲的巧力,社会便可不落痕迹地实现对其成员的有效约束。“嘲笑偏离常轨的人是社会控制的一种手段”[17],由于这种控制手段牢固地扎根于人的心理,它的效力无疑也会比简单的强制更为持久。

但这里不可避免会出现这样一个问题:既然荒谬可笑(ridiculous)的东西免不了要遭人嘲笑(ridicule),那么在社区的无形压力下接受了那么多关于上帝的荒唐信条的犹太人会不会成为自己嘲笑的对象呢?如果会,那么嘲笑到头来有没有可能竟瓦解掉犹太人自己的信仰呢?

虽然很难窥测他人内心的真实感受,但以常理度之,一个人只要具备正常的理解力和自我意识,就不可能不对社会向他强加一套看起来十分荒谬的教条或多或少地产生一些排拒情绪。不过排拒情绪在此并不一定能转化为直接的排拒行动,因为虽然荒谬的信条肯定会让一个人感到不自在,但比起让自己因不服从这些教条而在社会中沦为被众人讥嘲的另类来说,大多数人恐怕还是会选择接受这些教条并尽可能地把不自在埋藏在心里的。当然,被压抑的情绪肯定会寻求宣泄,荒谬感(the sense of being made ridiculous)也概莫能外。一般说来,人宣泄某种无法直接摆脱的负面情绪的最有效方式是拉更多的人来一起承受这种情绪。就荒谬感而言,既然当事人认为自己迫于社会压力做了一些滑稽可笑的事,那么最直接的补偿办法就是迫使别人也做同样滑稽可笑的事了。落实到具体社会情境中,这种补偿可以通过两条途径来实现:一是向初入社会的新人施加压力,“报复性”地迫使他们也像自己一样接受一代代传下来的荒谬信条(换言之,原来有可能瓦解信仰的荒谬感现在却成了一种维护信仰的力量);二是想出各种办法骗人上钩,用恶作剧来把别人“整”得和自己一样滑稽可笑。前一种补偿方式我们已经非常熟悉,无须多谈;后一种由于与《傻瓜吉姆佩尔》的主题有非常紧密的联系,在此不妨结合该作品对它再追加一些说明。

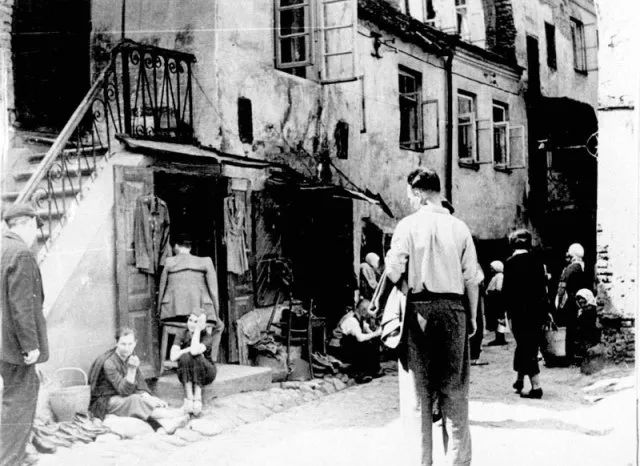

二十世纪初波兰一犹太社区的街道

《傻瓜吉姆佩尔》是篇读后会引发许多困惑的小说,其中最关键的一个问题是:“它究竟是一个关于吉姆佩尔的故事还是一个关于弗拉姆波尔镇的故事?”[18]设若作者的侧重点在后者(这也是本文所持的观点),那么他究竟要从老实木讷的主人公不断受骗上当的经历中反映出犹太社区怎样的特性呢?上文的分析其实已经为该问题提供了一个解答。弗拉姆波尔镇的居民并非如有些批评家所说的那样是一群疯子或恶棍[19],他们之所以处处寻吉姆佩尔开心,说到底只是因为他们心中积累起来的荒谬感需要以愚弄别人的方式来获得宣泄和补偿。换句话说,他们对吉姆佩尔的愚弄事实上是他们自己在宗教信仰方面所受到的“愚弄”的一种夸张变形的镜像。这一镜像虽然夸张,但“现实”的轮廓在其中还是清晰可辨。在现实中,由于教条无法用常理来解释,因此社区只能以大家众口一词的方式迫使入教的新人接受代代相传的说法;在镜像里,这就成了人们欺骗吉姆佩尔的惯用伎俩:大伙儿众口一词咬定某件荒唐事是真的,说得起初不信的吉姆佩尔最后也不得不信以为真,而后者一旦上钩,大伙儿又立刻翻脸,一起笑话他傻到居然连这种事都相信。有论者曾把吉姆佩尔的性格归纳为“相信别人告诉他的一切,不论这些事有多匪夷所思”[20],而这恰恰就是现实生活中每个犹太人在信仰方面都不得不做的事情。在这一意义上,信仰的本质其实就是对荒谬的承受;承受度越高,持守信仰的能力就越强。镇上人试图让吉姆佩尔相信的奇事大多与宗教没什么关系,也就是说,镜像和现实在一般情况下还是有区别的;但有时候,宗教里的某些话语实在是太适合充当恶作剧的材料了,以至于人们忍不住要直接拿它来测一测吉姆佩尔究竟傻到什么地步:

一个犹太教学堂的学生有一次来买面包,他说:“吉姆佩尔,在你用铲子刮锅的时候,救世主来了。死人已经站起来了。”“你在说什么?”我说,“我可没有听见谁在吹羊角!”他说,“你是聋子吗?”于是大家都叫起来,“我们听到的!我们听到的!”接着蜡烛工里兹进来,用她嘶哑的嗓门喊道:“吉姆佩尔,你的父母已经从坟墓里站起来了。他们在找你。”(《辛》:2-3)

犹太教的圣书里不止一处说救世主要来,而他来的时候死人要复活。[21]这话究竟该不该信呢?每个开始学习自己宗教的犹太孩子恐怕都免不了要这么问自己。圣书是至高无上的权威,是生活中一切规范的源泉,就此而言,它里面的话当然不会有假。但死人复活是多么不可思议的事!如果这个都信,那么世界上还有什么是不能相信的呢?可如果因为它太离奇而不信,那么圣书里还有很多离奇的、无法解释的东西,是不是都不该信呢?那这样到底还剩下哪些是可信的呢?到头来上帝是不是也不能相信了呢?这类困扰平时或多或少萦绕在每个人心中,如今却在一个宗教生活之外的场合被大伙儿转移到了吉姆佩尔头上。如果他不信,大家就会半真半假地斥责他连圣书都要怀疑;如果他信,大家则又找到了一个新的机会来笑话他傻。从这里不难看出,在嘲笑吉姆佩尔时,人们嘲笑的其实是投射在吉姆佩尔身上的每个人自己。

一张展现二十世纪初维尔纽斯的犹太会堂外貌的明信片

正如犹太人在社会环境的驱迫下像傻瓜一样接受了很多关于上帝的离奇教条,吉姆佩尔也在弗拉姆波尔镇男女老少的驱迫下做了很多本来绝不可能做的傻事,其中对他影响最大、也最不可思议的一件便是他的婚姻了。

无论从哪个角度讲,埃尔卡都算不得一个让人称心的结婚对象:论相貌,她走路一瘸一拐,头上常常散发出一股难闻的气味;论品性,她是个出了名的荡妇,带着个私生子,却谎称是自己的弟弟。镇上人拼命想把她和吉姆佩尔撮合到一起,说到底只是为了看一出免费的好戏。吉姆佩尔对此当然心知肚明,但无奈众人的压力实在难以抵挡:

[他们]跟在我后面,几乎要把我外套的下摆撕下来了。他们盯住我谈呀谈的,把口水都溅到我的耳朵上……我叫道:“你们是在浪费时间,我永远不会娶那个婊子的。”但他们义愤填膺地说:“你这算是什么话!难道你不害臊吗?我们要把你带到拉比那里去,你败坏了她的名声,你得罚款。”于是我看出来,我已经没法摆脱他们了,他们下决心要把我当作他们的笑柄。不过结了婚,丈夫就是主人,如果这样对她说来是很好的话,那么在我也是愉快的。再说,你不可能毫发无伤地过一生,这种事想也不用想。(《辛》:3-4)

以这样一种方式开始的婚姻照理说是很难持久的,但出人意料的是,在此后的日子里,吉姆佩尔对埃尔卡的感情却与日俱增。当然,这并不是因为埃尔卡变好了——事实上,她在婚后丝毫不收敛自己的性情,继续与形形色色的人通奸,还生下了一堆私生子,变化的只是吉姆佩尔自己;不知为什么,他被埃尔卡彻底迷住了,以至于对她身上再明显不过的缺点都视而不见[22]:

她对我又发誓又赌咒,我没有对她感到腻烦。她有何等的力量!她只要看你一眼,就能夺去你说话的能力。还有她大声说话的样子!油嘴滑舌,出口伤人,不知怎么的还充满魅力。我喜欢她的每一句话,纵然她的话刺得我遍体鳞伤。(《辛》:8)

埃尔卡像,亚历山大·坎希克作,油画

最后这句话简直就是吉姆佩尔20年婚姻生活的缩影。在这20年里,埃尔卡一次又一次做出背叛他的事,把他欺负得遍体鳞伤,而他却一次又一次迫不及待地原谅她,并一厢情愿地相信她养下的四女二男全都是自己的亲骨肉。当然,埃尔卡临死前亲口把残酷的真相告诉了吉姆佩尔,但即便经历了这样的打击,妻子在他心中的美好形象也没有遭受任何减损;相反,随着时间的推移,这一形象经过他记忆的修饰甚至变成了一种神圣的精神寄托:

我离开弗拉姆波尔已经好多年了。但一闭上眼睛,我就回到了那儿。你猜我看见了谁?埃尔卡。她站在洗衣盆旁边,像我们初次见面时一样。但是她容光焕发,她那双眼睛像圣徒的眼睛一样神采奕奕。她对我说些稀奇古怪的话,讲些奇异的事情。我一醒过来,就完全忘记了。但是只要梦不断做下去,我就感到安慰,她回答我全部疑问,她的话结果都是对的。我哭着恳求她:“让我和你在一起。”她安慰我,告诉我要忍耐。这日子不会太远了。有时她抚摸我,吻我,贴着我的脸哭泣。当我醒来时,我还感觉到她的嘴唇,尝到她的眼泪的咸味。(《辛》:20)

吉姆佩尔的爱最终上升到了一种准宗教式的崇拜,而他崇拜的对象居然是个一辈子对他刻薄寡恩的荡妇,这恐怕是吉姆佩尔一生留给世人最大的一个笑话。不过细想一下,这个笑话其实也不像初看起来那样单纯地滑稽可笑。如果说吉姆佩尔深情地爱着一个自始至终欺骗他的女人是件很可笑的事的话,那么犹太人世世代代崇信一个对他们刻薄寡恩的上帝岂不就是一个更大的笑话?这个上帝一次又一次地给犹太人带来灾祸(或者说,一次次对陷于灾祸的犹太民族见死不救),可犹太人依然矢志不渝地爱他崇拜他赞美他,这与吉姆佩尔一次次地原谅埃尔卡的背叛又有什么本质上的区别呢?难道不能说,“傻瓜般的犹太人被自己的上帝欺骗了几千年”[23]吗?小说里被埃尔卡屡屡欺骗的吉姆佩尔曾在困扰中自我安慰道:“今天你不相信你的老婆,明天你就会不相信上帝。”(《辛》:12)此处作者其实已经含蓄地点明了吉姆佩尔的婚姻与犹太人信仰之间的类同关系。前文指出,《傻瓜吉姆佩尔》的故事可以看作现实生活的一个夸张镜像;作为这一镜像最重要的组成部分,主人公的婚姻所对应的现实当然就应该是犹太人与他们的上帝之间那段持续至今的奇异姻缘了。[24]吉姆佩尔的婚姻一开始不过是哄骗与威胁的产物,但在这一基础上,他心中却逐步生出了对埃尔卡的真爱。同样,我们也可以把犹太人在环境压力下接受的关于上帝的“人为信条”比作将人与上帝初步结合起来的婚姻枷锁;这一枷锁远非婚姻的全部,但缺少了这个基础,人对上帝的爱也就无所依托、无从生长了。

离开故乡小镇后,吉姆佩尔开始在各地云游,在此期间他“听到了大量的故事”,并且自己也慢慢获得了善讲故事的名声:

从这个地方到那个地方,在陌生的桌子上吃饭,我常常讲些永远不会发生的、不可信的故事:关于魔鬼,魔术师,风车之类。孩子们跟在我后面,叫道:“爷爷,给我们讲个故事。”有时候他们指明要我讲一些故事,我尽可能使他们满意。(《辛》:19-20)

犹太教徒在“哭墙”下祈祷

吉姆佩尔成了辛格本人这样的故事大师,这看起来有点出人意料,但也并非不合情理:善于讲故事就是善于虚构,一个人既然能把丑陋不贞的悍妻美化为圣徒,他身上的虚构潜质一定非比寻常。当然,作为一个隐喻性人物,吉姆佩尔的虚构能力最终指向的还是犹太民族的集体虚构能力。犹太人集体虚构的产物就是一套完整的关于上帝的信条。像任何缓慢形成的复杂事物一样,这套信条从局部看难免会有许多自相矛盾乃至荒诞不经之处,但作为一个整体,它的内在精神却是前后一致的。正如吉姆佩尔对埃尔卡的虚构发自并反映出他对妻子的眷恋,人关于上帝的虚构也发自人对上帝的爱并由这种爱所统摄。在这一意义上,我们其实可以把人为信条称作人对上帝的情感的“客观对应物”(objective correlative)。人对上帝的情感中有多少隐微曲折,关于上帝的虚构中就有多少不可理喻的地方。按照T.S.艾略特的说法,客观对应物的功能就是精确地唤起人心中潜在的感情。[25]要让上帝长存于一个民族的心灵之中,这个民族的每一代新成员都必须在自己的心灵中重新构建上帝的形象和对上帝的情感;在这一过程中,人为信条便是帮助他们重构上帝的线索和指南。

[1] 意第绪语中“Schlemiel”意为“笨蛋、傻子或倒霉的人”。Schlemiel是犹太文学中常见的一种类型化人物,详见徐新《犹太文学中的施勒密尔形象刍议》,载《外国文学研究》1986年第2期,第65-69页;参见Sanford Pinsker, The Schlemiel as Metaphor: Studies in Yiddish and American Jewish Fiction, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1991, pp.59-60.

[2] 艾·巴·辛格《辛格短篇小说集》,万紫等译,外国文学出版社,1980年,第2页。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[3] 详见艾·巴·辛格《卢布林的魔术师》,鹿金、吴劳译,上海译文出版社,1979年,第73页注释。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[4] 黄梅《讥讽者的陷阱》,载《读书》1993年第7期,第39页。

[5] 此处“上帝”指的是对特定被选者(the elect)提出具体要求并做出具体许诺的人格神,而非亚里士多德或斯宾诺莎之类的哲学家为解释实存宇宙而设定的形而上学意义上的神。后一类神与理性主义并不矛盾。《卢布林的魔术师》中的雅夏即便在宗教意识最淡漠时也认为,如果不设定一个上帝的话,世界就得不到一个合理完满的解释(详见《卢》:51-52)。

[6] Sanford Pinsker, The Schlemiel as Metaphor: Studies in Yiddish and American Jewish Fiction, p.58.“人人”是英国中世纪道德剧《人人》(Everyman)的寓意性主人公。平斯克在著作中讨论的是艾·莱·佩雷茨(I.L.Peretz)笔下的人物邦彻(Bontscha),但这一说法无疑也适合于吉姆佩尔。

[7] See Ruth R. Wisse, The Schlemiel as Modern Hero, Chicago: University of Chicago Press, 1971, p.62.

[8] 值得一提的是,作为陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰的崇拜者,辛格的这本小说明显可以看出《罪与罚》和《谢尔盖神父》(二者都以信仰为主题)的影响。

[9] G. K. Chesterton, The Everlasting Man, New York: Dover Publications, 2007, p.89.

[10] 在辛格看来,仪式(ritual),亦即祝祷礼拜中的规矩,并非一种站在“实质”对立面的空洞“形式”;相反,“执行仪式本身就蕴含着一种精神能量(psychic energy);一起参与某种仪式的人越多,这其中的精神能量就越强,一个仪式越是被经常执行,它就越显得真实。比方说,如果你是个虔诚的天主教徒,那么圣餐仪式对于你来说就是非常非常真实的。即便外人会有怀疑,但对于从小就习惯于这种仪式的天主教徒来说,它就是真实的。仪式具有一种主观真实性(subjective reality),由于我们实际上无法区分什么是主观什么是客观,这种主观真实性就等同于真实”(I. B. Singer and G. Farrell, Isaac Bashevis Singer: Conversations, Jackson: University Press of Mississippi, 1992, p.195)。

[11] 神圣的会堂之外就是充满世俗气息的街道,街道上到处是车马、小贩、店铺和作坊。在雅夏看来,“街道同会堂是互相排斥的,如果这一个是真,那么另一个一定是假”(《卢》:167)。但对于久居传统社区、对上帝“习以为常”的正统犹太人来说,两者之间却并不对立。事实上,会堂与街道靠得那么近本身就说明犹太人的神圣感并不依赖于外在空间,上帝是随“规矩”内化于心中的,只要谨守圣书里的规矩,哪怕在用餐、谈生意、讨价还价时,人都不曾离开上帝(详见《卢》:169-171,212)。这也是辛格强调会堂与街道毗邻的用意所在。在其短篇《市场街的斯宾诺莎》中,西哈德派宗教学堂就设在啤酒店楼上(详见《辛》:27)。

[12] 辛格另一部小说《奴隶》中的一个情节可资参考:主人公雅各布打算把《托拉》(Torah,即摩西五经)中的全部613条戒律都刻在石头上督促自己一条条严格遵守(see I. B.Singer: The Slave, trans. I. B. Singer and Cecil Hemley, New York: Farrar, Straus, Giroux, 1988, p.51)。

[13] 此即正统犹太教徒和基督教徒都视斯宾诺莎为异端的原因,详见罗素《西方哲学史》(下卷),马元德译,商务印书馆,1991年,第92-93页。

[14] 详见迈克尔·曼根关于“笑的惩罚功能”的论述。他讨论的虽然是莎士比亚喜剧中的嘲笑,但他所使用的心理学框架同样也适用于辛格的作品。曼根认为嘲笑的社会功能是“捍卫法则、肯定社会价值和常规”,因此本质上是一种“保守性”力量(see Michael Mangan, A Preface to Shakespeare’s Comedies, New York: Routledge, 2013, p.41)。

[15] 关于犹太饮食法详见徐新《犹太文化史》,北京大学出版社,2011年,第86-93页。关于这套复杂的规矩,雅夏曾质疑道:“上帝同屠宰可能有什么相干呢?”(《卢》:169)

[16] 社会心理学中,这种压力被称为“嘲笑压力”(jeer pressure),它所产生的效果包括“使个人屈从于众人的观点;让人害怕失败和与众不同;鼓励因循守旧,压抑创造性思考”等(see L. M. Janes and J. M. Olson, “Jeer Pressure:The Behavioral Effects of Observing Ridicule of Others” , in Personality and Social Psychology Bulletin, 26[2000], p.474)。

[17] Qtd in Susan Kubica Howard, “Introduction” , in Frances Burney, Evelina: or, A Young Lady’s Entrance into the World in a Series of Letters, Peterborough: Broadview Press, 2000, p.66.

[18] Janet Hadda, Isaac Bashevis Singer: A Life, Madison: The University of Wisconsin Press, 1997, p.124.

[19] 如谢尔登·葛雷希斯坦就把镇里其他人完全作为吉姆佩尔的对立面来看待,认为前者残酷、疯狂,而后者仁慈、心智健全(see Sheldon Grebstein, “Singer’s Shrewd ‘Gimpel’ ”, in David Neal Miller, ed., Recovering the Canon: Essays on Isaac Bashevis Singer, Leiden: Brill Academic Publishing, 1986, p.641)。过于强调吉姆佩尔与弗拉姆波尔的对立,或者把他与社区割裂开来而单纯谈他身上的美德,只会遮蔽吉姆佩尔作为“意第绪版的‘人人’”的典型性和代表性。

[20] Edward Alexander, Isaac Bashevis Singer: A Study of the Short Fiction, Boston: Twayne Publishers, 1990, p.50.

[21] See Elaine Rose Glickman, The Messiah and the Jews: Three Thousand Years of Tradition, Belief and Hope, Woodstock: Jewish Lights Publishing, 2013, p.70.

[22] 在《卢布林的魔术师》中,辛格把这种状态称为“被催眠”。催眠的实质是一个人“把自己的意志强加在另一个人身上”而另一个人也心甘情愿地接受之(详见《卢》:143)。催眠的基础是爱(详见《卢》:97),而一旦被催眠,这种爱会进一步升级强化:此时被催眠者会“不得不爱”并将“永远爱下去”(《卢》:199)。由于催眠大师雅夏是个有上帝般法力的人,辛格似乎是在暗示上帝对人的精神控制其实也是一种催眠。催眠者/被催眠者的关系亦即平斯克所说的主/奴关系(master/slave relationship)(see Sanford Pinsker, The Schlemiel as Metaphor: Studies in Yiddish and American Jewish Fiction, p.73)。

[23] 乔国强《辛格研究》,上海外语教育出版社,2008年,第188页。

[24] 同样,雅夏对犹太教的态度也反映在他对妻子埃斯特的态度上;雅夏一度想和信天主教的情人开始新生活,为此他曾打算改信天主教,但当他最后重新拥抱自己祖先的上帝时,他也回到了犹太妻子埃斯特身旁。

[25] See T. S. Eliot, The Sacred Wood and Early Major Essays, New York: Dover Publications, 1998, p.58.

全文完

原载于《外国文学评论》2015年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注