寻求“弃作”中的“记忆” ——以森三千代的《曙街》为中心

编者按

侵华战争全面爆发后不久,日本女作家森三千代于1937年底来到天津、北京等地,并据此次的中国之旅创作了一系列作品。由于重重原因,这些作品长久以来一直是作者本人及学术界的“弃作”。本文在探究森三千代旅行动机的基础上,以其三篇同题随笔《曙街》与长篇小说《曙街》为研究对象,围绕森三千代对天津曙街的表象展现、对中国人的探究、对汉奸形象的塑造等问题展开论述,试图从这些“弃作”中寻求特殊历史时代背景下的鲜活“记忆”。

作者简介

李炜,女,北京师范大学文学博士,中央财经大学外国语学院副教授,主要从事中日比较文学研究。

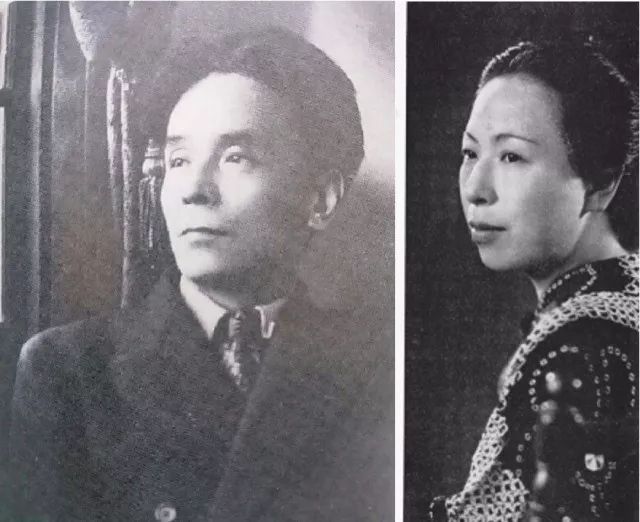

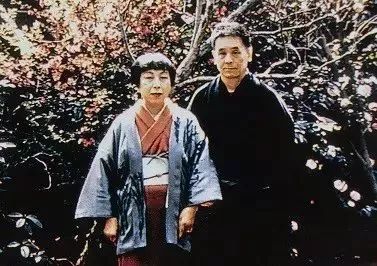

森三千代像

活跃于上世纪四五十年代日本文坛的女作家森三千代(1901-1977),一生曾先后三次来到中国[1],这不仅使她结识了众多中国友人,同时也为她的文学创作提供了丰富素材,得以创作一系列以上海、北京、天津等地为背景的诗歌、小说及随笔。但因种种原因,森三千代的这些中国题材作品长久以来并未引起日本及我国学界的关注。[2] 进入二十一世纪后,这种情况略有改观。日本学者石崎等发表了相关论文,认为森三千代与陶醉于日本军国主义力量的日本战时文学家不同,在与现实的接触中能够保持拒绝从属政治的态度。[3] 活跃于日本学术界的中国学者赵怡近年来也发表了多篇专门研究森三千代的学术论文,但主要是围绕森三千代的上海书写展开论述[4],对她的北京及天津书写只在《战时下的思考和视角——金子光晴、森三千代的华北之旅》中有所涉及,挖掘了金子光晴与森三千代根据华北之行创作的相关作品,探究了他们对战争的思考及相互影响[5],而具体到森三千代的个人研究,此文尚存在众多未能详细论及之处。基于上述研究现状,本文将聚焦森三千代的华北之旅及其相关作品,在探究其旅行动机的基础上,以其三篇同题随笔《曙街》与长篇小说《曙街》为中心,从“空间叙述”、“人物形象”等多重角度分析其作品中所承载的历史话语与历史记忆,同时对石崎等论文中的部分观点提出质疑。

华北之旅的动机及相关作品

1937年卢沟桥事变后,日本主流杂志纷纷推出专辑报道事变后的中国,如《中央公论》1937年9月推出“中国问题特辑”,《改造》杂志1937年11月推出“中国事变增刊号”等,从政治、经济、文化、社会等各个领域展开对中国的讨论。在这种空前高涨的“中国热潮”下,各大报社及杂志社纷纷派遣自家记者或知名作家前往中国实地采访。华北一带由于已经沦陷为日本的“领地”,自然成了日本社会各界关注的焦点之一,吉川英治、吉屋信子、尾崎士郎、岸田国士、杉山平助等人陆续来到天津、北京等地,并将自己的所见所闻发表在报刊上。[6] 在这样的背景下,1937年12月12日,森三千代和金子光晴也登上了驶往天津的运输船。具体到此次旅行的动机,森三千代在其自传体小说《新宿雨潇潇》中有如下一段描述:

因刚刚发生事变,很难去中国,我以某化妆品公司宣传部当地视察的名义[7],终于拿到了出国护照。我想去华北的动机,是因为当时的报纸都是军队的御用报纸,感觉那些报道几乎都不可信,希望能够接触到真相。另外,[中略]希望能够搜寻到中国军人剑鸣的消息,如果有机会的话,也希望能够置身于与他的军队正在交战的日本军的前线。[8]

按照森三千代的说法,她之所以决定去华北,首要原因是不相信各类御用报纸的报道,决定去中国亲眼验证实际情况;其次是为了寻找中国军人剑鸣。但需要注意的是,《新宿雨潇潇》发表于1953年,如果考虑到战时与战败后截然不同的历史语境,再结合其个人情况,笔者认为森三千代所说的“首要原因”有自我美化之嫌。

森三千代从少女时代起就酷爱文学,为了成为一名作家,她于1920年考入东京女子高等师范学校国文科[9],之后开始与校内外的文学爱好者交往,并在《诗神》、《诗圣》等诗刊上发表诗作。1924年即将毕业之时,因与金子光晴未婚先孕,被迫退学。婚后的森三千代并没有停止文学创作,1927年3月,她出版了第一本诗集《龙女之眸》(东京:红玉堂),并与金子光晴同著了诗集《鲨鱼沉没》(东京:有明社)。1928年9月,她在《女人艺术》第1卷第3号上发表短篇小说《青帮党之子》。正当森三千代在日本文坛上要崭露头角之时,自1928年9月起,她却随金子光晴开始了长达五年的海外旅行。最初在上海滞留的半年时间(1928.9-1929.5)内,森三千代还坚持为《女人艺术》投稿。[10] 当她遇到已在中国文坛拥有一定地位的白薇[11]时,想到“自己在日本文坛连新手都谈不上”,“曾一度丢弃的文学野心以及对于时光虚度的焦躁,令我无地自容”[12]。到了欧洲之后,她一直未能在日本文坛发表任何作品。[13] 这种与日本文坛完全脱节的状况让森三千代焦躁不安,在1934年出版的《东方之诗》后记中,她曾回忆道,当时“总有马上回到日本投入到澎湃高涨的无产阶级文学运动中的冲动”[14]。森三千代在海外生活期间,恰逢无产阶级文学占据日本文坛主流的时期,但从森三千代的个人创作经历来看,笔者认为这种“冲动”并不意味着她对无产阶级文学的了解或热爱,实际上只是表达了她希望尽快融入日本文坛的意愿。

森三千代与金子光晴

1932年,森三千代从海外回到了日本,很快在当时已严重左倾的《女人艺术》第5卷第6期上发表诗歌《印度-爪哇-新加坡-上海》。1932年7月,《女人艺术》因无产阶级文学遭镇压、内部资金短缺等原因被迫废刊,但其创始人长谷川时雨于1933年1月成立了“辉会”,并在当年4月创刊了机关杂志《辉》,森三千代马上成为其执笔人之一。[15] 1937年卢沟桥事变后,“辉会”成员中陆续有人被杂志社或报社派往中国,如作为《主妇之友》特派员的吉屋信子、作为《东京日日新闻》特派员的上村露子,还有随军前往上海的林芙美子、谷口清子等等;虽然同为“辉会”成员,但由于彼时尚且缺乏较高知名度,森三千代未能获得任何一家媒体的“公派”机会,这让一直渴望驰名日本文坛的她深受刺激。正如赵怡所言:“森三千代之所以希望置身于正在交战的日本军前线,明显是意识到了活跃在中国前线的林芙美子与吉屋信子。在长篇小说《曙街》中,森三千代将主人公设定为《周刊妇人职业报》的特派记者,由此也能看出她希望作为公派作家奔赴前线的强烈意愿。”(『戦』:217)

另一方面,随着侵华战争的全面爆发,日本文艺界开始流行所谓的“素材主义”,借用板垣直子的话说,“作为客观现实的中国战场、因战争而改变的日本社会以及作为新增视野的‘满洲’和中国大陆,这些因素使‘素材主义’的出现成了必然”[16]。因此,对于森三千代来说,要想写出受人瞩目的作品,去中国寻找“时髦素材”成为一条有效途径。概言之,森三千代华北之行的真实目的是要创作出紧跟时代潮流的文学作品,借此能在日本文坛上争得一席之地。不过吊诡的是,到了战后,不曾被“公派”的事实却成了她将自己与所谓“御用文人”区别开来的有力“证据”,此为后话。

森三千代要寻找的中国军人剑鸣究竟是什么人物?与森三千代又是什么关系?要厘清这些问题,还得从1928年春天金子光晴的上海之行说起。当时金子光晴受国木田虎雄夫妇的委托作为“导游”在上海停留了约三个月,在此期间,独自留在日本的森三千代与无政府主义诗人土方定一产生了恋情。为了断绝这一三角恋,将妻子再次拉回自己身边,金子光晴说服森三千代去她一直向往的巴黎。但在海外生活期间,夫妻关系一度破裂,两人在布鲁塞尔签订了离婚协议,森三千代于1932年先行回到日本,“在新宿二丁目的一家叫皆喜亭的中华料理店后面租住了公寓独自生活”[17]。1933年春,森三千代结识了毕业于日本陆军士官学校的中国年轻军官钮先铭[18],并很快陷入爱河,但后来钮先铭因公回国,两人只好暂时分手。在钮先铭回国之初,他们之间尚有信件往来,但逐渐断了音讯。尽管森三千代后来又与金子光晴重新生活在了一起,但她心中依然无法割舍对钮先铭的那份情感。华北沦陷后,因在报纸上得知钮先铭之父在天津任职[19],森三千代便想趁华北之行打探昔日情人的消息。[20]

金子光晴画笔下的森三千代

综上所述,带着希望成为文坛宠儿的强烈愿望,带着对旧情人的思念,森三千代又一次踏上了旅程。她先是从神户乘船来到天津,在天津逗留几日后去了北京、张家口等地,随后又返回天津,并于1938年1月中旬回国。旅行归来后,森三千代陆续发表了随笔《曙街》(《都新闻》,1938年5月1日-3日)、诗歌《声——北支所见》(《辉》,1939年1月号)、纪行文《北京晴朗》、《北京浅春记》、《万寿山的果子》、《八达岭驴马行》(收入《女人之旅》,富士出版社,1941年),后来又出版了长篇小说《曙街》(昭和书房,1941年5月)。

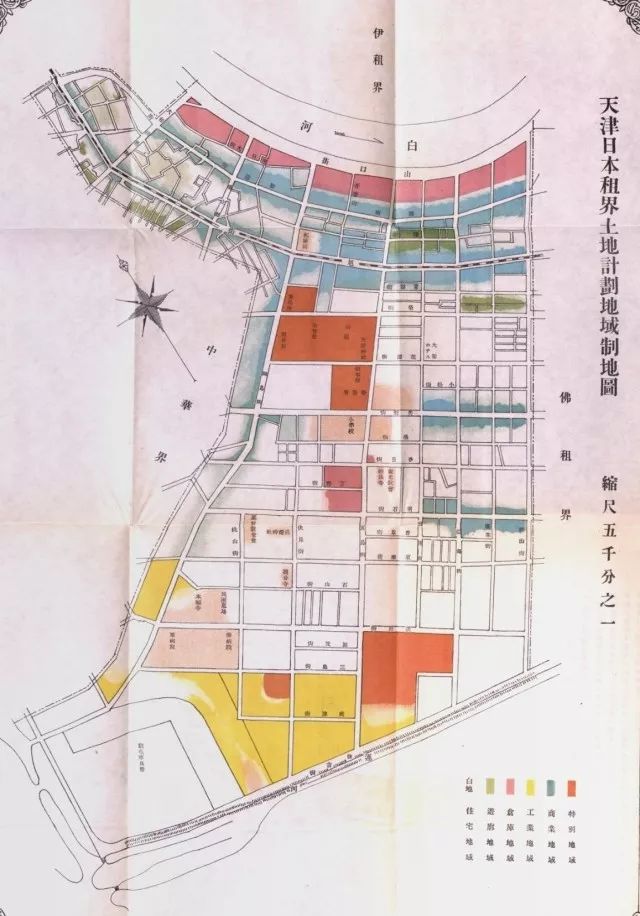

曙街:日本人的专属舞台

森三千代根据华北之行创作的作品之中,不论是最初发表在《都新闻》上的三篇随笔,还是后来出版的长篇小说,皆以“曙街”命名。1898年日本在天津划定租界后,日租界当局一直注重街道建设,逐渐在日租界内建成了多条纵横交错、宽窄不一的街道[21],曙街(今嫩江路)就是其中之一。虽然曙街并不宽广,甚至像一条狭窄的胡同,但却是当地人人皆知的“名街”。因为早在1904年日俄战争之时,日租界当局就将曙街指定为法定“花街”,1905年则专门设立天津艺妓管理所,1906年又将日本料理店全部集中于此。[22]

原天津日本租界旧地图

结束华北之旅后,森三千代在《都新闻》上连续登载了三篇同题随笔《曙街》,分别附有“玉堂春”、“繁华场”、“将有大发展的东城”等副标题。其中,“玉堂春”是森三千代在北京看过的一场京剧,她感觉京剧小生“软弱无力滑稽异常”,与之形成鲜明对比的是在天津曙街备受女人们欢迎的“日本强大武生”。在观看了中国传统戏剧及紫禁城等建筑后,森三千代断言中国文化已经到了终点并由此进入自毁的阶段。她认为,以前辽、金、元等文化进入北京后之所以被同化,主要因为那些民族的文化劣等,“如果像日本这样具有高水平文化的民族进入北京,肯定会出现截然相反的现象”[23]。在《曙街——繁荣场》中,森三千代感觉曙街犹如日本国内某个小都市的繁华街,那里既有种类繁多的日式小店,也有悠闲购物的日本女性,还有吃着日式杂煮的日本士兵,而对生活在这里的中国人来说,“如何讨好日本人已经成了生死攸关的大问题”[24]。在《曙街——将有大发展的东城》中,森三千代描述了北京东单牌楼一带日本人商店的发展状况。卢沟桥事变后,从东单牌楼到灯市口被日军指定为日本人经营日本料理店或咖啡馆的专门区域,森三千代对此乐观地预言道,“北京城内很快也会以东单牌楼为中心出现曙街或寿街”[25]。寿街位于天津日租界内,与曙街相同,遍布妓院与料理店,今名“兴安路”(多伦道至锦州道)。

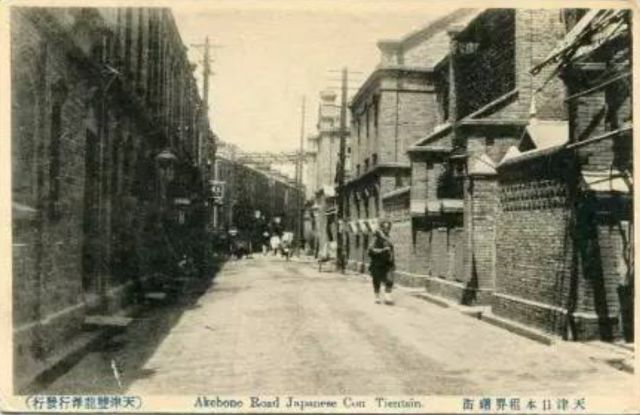

原日租界寿街(现兴安路)

森三千代的长篇小说《曙街》1940年8月至1941年5月在杂志《文章草纸》[26]上连载,后于1941年5月由昭和书房出版单行本。小说的主人公寺泽水子是日本《周刊妇人职业报》的女记者,因在日本报纸上发现昔日情人柳剑鸣的父亲成了北京日伪临时政府的要员,主动请缨来到华北,以期见到旧日情人。曙街在小说中最先出现在水子与西尾关子[27]的对话中,关子形容“现在的曙街疯了似的火爆,简直就像往地板上撒钱一样”[28]。后来水子跟随朋友外出赴宴时第一次亲眼看到了曙街:

来到了旭街北侧平行的一条路,那里是曙街。洋车的长车把撞上了正在等客人的空车,有的是故意从后面捅一下。拉着他们的车夫出于拉着客人的自豪感,对没有拉着活闲溜达的车夫恶语辱骂。车的四周,像一团烂布条在走动似的四五岁的小乞丐,正叩着头发出可怜的声音“进上、进上”,并一直跟在车后面跑。在这花街,大家都出手大方,成了乞丐们赚钱的好地方,如果一个人放弃走开了,马上会有另外一个人跑过来。这一带的人确实多。

不知从哪里传来了三味弦的声音。坐在车上能清楚看到挂在门口灯笼上的字:一力、扇屋、浅间。在中国式建筑物的外面挂上日本式的门帘,还有日本过新年时装饰的草绳,即便是步履匆匆的日本游客,也能想起祖国的新年即将到来。

一辆洋车差点和他们的车蹭上,车把着地,一位像是来自京都的雏妓下了车。她头插漂亮花簪,腰带在两端长垂着,走路时木屐上的铃铛不停地响着,跑进了一间带日式格子门的房子。(『あ』:50-51)

车夫、乞丐、雏妓;车夫的叫骂声、乞丐的乞讨声、三弦声、雏妓木屐的铃声;烂布条、漂亮花簪、长垂的腰带;中式建筑、日式门帘及灯笼、充满日本风情的装饰草绳……不同国籍不同身份的人物、形形色色风格迥异的声音、中式日式交相混杂的风格,这就是水子对曙街的第一瞥。尽管天津这座城市刚刚遭受过日军炮火的袭击,但曙街丝毫没有硝烟后的萧条,反而呈现出疯狂繁荣的景象,“如果不提前一两天预约,任何一家餐馆都没有空房间”(『あ』:55)。支撑这片“繁荣景象”的正是伴随着侵华战争的全面爆发涌入天津的大批日本人,其中既有为建立伪政府来到天津的日本高官,也有被日本公司派来拓展业务的骨干;既有从伪满洲一带赶来的投机家,也有从九州及关西一带流入的商人;既有往返于前线的日本士兵,也有抱着“发财梦”涌来的日本平民。曙街这条并不宽广的街道,成了天津沦陷后“疯狂繁荣”的典型缩影。

小说《曙街》还专门浓墨重彩地刻画了一位大发战争财的老板娘丸山里枝,“她在曙街拥有和服店、杂货店、厨房用品店,现在又收购了旅馆经营,同时在旅馆的楼下兼营餐饮店”(『あ』:137-138)。丸山里枝在曙街大获成功,大把大把的钱流进了腰包,但这并未令她满足,反而不断因相互竞争而与外号为“土蜘蛛”的日本人发生矛盾冲突。此时的曙街,已经变成日本人大谋私利的舞台,以丸山里枝为代表的希望大发战争财的日本平民成了曙街的真正主角。

森三千代之所以将三篇随笔与长篇小说皆命名为《曙街》,是因为“曙街”已经完全超越了它原本具有的空间意义,而具备了特殊的隐喻功能。这里不仅是“日本强大武生”的汇集地,还是日本文化“覆盖”中国文化的典型代表,同时也是北京等其他城市今后发展的“榜样”。进一步而言,曙街俨然已成为了日本人的专属舞台,日本人在这里花天酒地尽情享乐,大谋私利财源滚滚,而中国人,除了作为乞丐、车夫、服务员匆匆露面外,已经没有了任何插足的余地。

原日租界的曙街(现嫩江路)

中国人:不断被探究的“他者”

在侵华战争全面爆发的特殊社会背景下,对“中国人”的探究成了日本涉华文学的共通点之一,森三千代的相关作品亦是如此。如果说水子与柳剑鸣之间的感情纠葛是贯穿小说《曙街》的主要经线,水子(或者说森三千代)对中国人这一“他者”的不断探究则成了贯穿全文的主要纬线。

小说《曙街》以水子在天祥市场的购物场景拉开了整个故事的序幕,当水子在此遇到了善用“漫天要价等卑鄙花招”的古董店老人时,感觉“自从来到华北随处都能遇到这种既低三下四又厚颜无耻的行径”(『あ』:5)。即便对于偶遇的中国少妇,她同样感觉对方“摆出了低三下四的逢迎表情”,露出了“与古董店老人脸上一样的狡诈”(『あ』:29)。由此看来,在当时蔑华思潮盛行的大背景下,拥有众多中国友人的森三千代同样无法掩饰对中国人的蔑视之情,“卑鄙”、“低三下四”、“厚颜无耻”、“逢迎”、“狡诈”这些贬义词被她“毫不吝啬”地用在了中国人身上,而在这些充满贬义的文字标签背后也叠印着她作为“征服民族”的一员的傲慢与自豪。

然而,这种傲慢与自豪却在寻找情人的过程中严重受挫。水子为了见到柳剑鸣,鼓足勇气亲自去了他位于明石街(今山西路)的家,结果看门人说剑鸣已经去了北京,对此水子无法完全相信,因为“华北的日本人一直在向她灌输‘不能轻易相信中国人’的观念”(『あ』:95),同时她还深感耻辱:

感觉原本对剑鸣持有的优越感遭到了践踏,体味到了凄惨的失败感,对于自己特意来到华北的愚蠢行为感到无法忍受。那种耻辱并非她一个人的耻辱,身处必须意识到身后国家大背景的环境下,更是感觉无地自容。(『あ』:95-96)

水子对剑鸣的复杂情感某种程度上折射了中日两国关系。近代以来,特别是经过中日甲午战争和日俄战争以后,日本国民普遍认为自己比中国人优越,日本文人看待中国的眼光也多了一份居高临下。水子是“大日本帝国”的子民,剑鸣则是“衰老支那”的国民,而所谓“身后国家大背景”,无疑是指侵略国与被侵略国之间的力量不对等关系。一个高高在上充满优越感的日本人,怎能连一个中国人都无法见到呢?巨大的失落感在水子的内心逐渐转化成了耻辱感。

水子的耻辱感也来源于她作为“女性”对剑鸣这位“男性”的自卑感。战前与剑鸣坠入爱河,再加上男方本有妻室,借用石崎等的话,她只是处于“妾”的位置[29],这一事实意味着她在性别意义上已被对方“征服”。而在战时,水子的弱势地位更加明显。正如英国作家约翰·罗斯金所言,男性可以毫不迟疑地把力量用在战争、征服和冒险上,而女性的力量在战斗中并不多见。[30] 也就是说,在中日战争全面爆发的特殊背景下,虽然水子从属于“征服国”,但同时也是一名在战争中被边缘化的女性。而剑鸣恰恰相反,虽然从属于“被征服国”,却是位于战争核心地位的男性,而且可以为抵御“被征服”而奋起抗争。总之,在水子与剑鸣的二元关系中,水子时而处于优势,时而处于弱势,时而充满优越感,时而充满自卑感,这些相互矛盾对立的情感复杂地纠结在一起,令她不知所措,甚至感觉大街上的人都露出了嘲笑她败北的眼神。对此水子只能采取“不出门憋在旅馆里”(『あ』:96)的消极躲避方式,并由此萌发出中国人完全“不可解”的念头,认为“具有不同国籍的人,在比爱情或者理解更深层次的地方,面临着绝对不会从根本上互相融合的宿命”(『あ』:97-98)。

剑鸣的原型:钮先铭

后来水子有机会与剑鸣的二姐相见,为人随和的二姐让她备感亲切,两人的亲密交谈让水子萌发了一丝希望,感觉中国人并非“不可解”,人与人之间完全可以相互理解。她还将自己与剑鸣二姐的交往告诉了三位日本朋友:新闻主编藤崎[31]、中国评论家柴山[32]、“中国通”结城[33],结果三人的反应完全不同:

藤崎:你还是小心点,中国人的内心高深莫测。来到中国的日本人都说了解中国人,越是嘴上说了解,越是不了解的证据。

水子:可是,只要是人与人之间的交往,就算同样是日本人……

藤崎:不对,所谓的深不可测,是说中国的大陆性特点,不是局部的撒谎,而是整体的撒谎,有时事后也不知道到底是真的还是假的。(『あ』:169-170)

柴山:比起百万的外交、比起罗列美丽词句的亲善,双方的内心进行朴素的接触是最好的方式。不是说交往从厨房开始吗?[中略]就算男人们针锋相对,女人们互相握手是最方便的捷径,而且最为深入。要在真正意义上实现日中两国女性的提携,我认为东洋和平的关键也许意外地存在于此。(『あ』:170-171)

结城:中国人呀,都是自然人。如果日本人总是带着高难的视角,以日本人观念中的是非曲直与中国人正面接触,当然难以判断。如果以更自然的心情审视,就能既轻松又清楚地搞明白。过于无邪直接的感情表露,对于具有成人素养的人来说,反而往往被认为是恶意的。(『あ』:172)

以上三人的意见分别代表了当时三种截然不同的“中国人观”。首先是藤崎的“中国人劣等观”,由于当时日本学术界热衷于谈论和研究所谓“支那国民性”,好像已经将中国人解剖透彻了,长期生活在天津的藤崎似乎对此多了一层客观认识,认为嘴上标榜了解中国人的日本人实际上并不真正了解中国人,但与此同时,他又将下等国民的标签贴在了中国人身上,认为中国人内心深不可测只是源于他们爱撒谎的劣根性。其次是柴山的“日中提携观”。柴山在小说中被塑造成一个梦想着为“日中提携”大展身手的野心家,一直希望在中国建立一所私塾培育中国青年,可以每年向社会输送推动“日中提携”的“优秀人才”。中国人是否“可解”并不是困扰他的问题,因为他相信一切都可以通过日本人的“教育”得到解决。当他听说水子正与剑鸣二姐交往时,马上将这两个女人的私人往来与他的宏大理想联系在了一起,认为日中两国女性的提携具有非同寻常的意义。再次是结城的“自然人观”。在《曙街》中,结成被塑造成典型的“亲中国派知识分子”形象,他不仅娶了中国妻子,而且长年生活在中国人居住区。然而,结城将中国人定位为“自然人”,在他的眼中,中国人依然保持着几千年前的原始状态。换言之,他否认中国的变化,设定了“中国人=原始人,日本人=文明人”的二元对立模式,在表面亲和的背后隐藏着对中国及中国人的极大蔑视。

水子对于藤崎、柴山、结城三人的“中国人观”并未进一步细加评论,而她自己在与中国人的交往中,一遇到反感之事,马上“与支那人的不可解性联系在一起,总想归结到具有支那人特色的变节上”(『あ』:211)。与此同时,她又认为中国人与日本人之间“有东洋间骨肉般的近似,丝毫没有不可解之处,能够实现直接触动心胸的心与心之间的交流”(『あ』:212)。看来中国人的“不可解”与“可解”这两个互为悖论的观点一直左右着水子的思绪,令她总是处于矛盾、徘徊与彷徨之中。

对于曾与鲁迅、郁达夫、田汉等人有过亲密交往并与钮先铭有过一段刻骨恋情的森三千代来说,中国人并非完全陌生的“他者”。因此,与普通日本文人相比,在探究“中国人”的过程中,森三千代除了要考虑文学创作如何与政府要求一致,还需要处理如下两个问题:一、作为一个拥有众多中国友人的日本人,如何处理对中国人的蔑视感与亲切感并存的问题;二、如何处理作为“强国”国民之自豪感与作为“弱势”女性之自卑感并存的问题。不过,通过以上论述可以看出,森三千代不仅借用藤崎、柴山、结城之口不动声色地将各类日本人的“中国人观”进行了汇总对比,而且将充满困惑纠结的个人心理与社会大背景紧密结合在一起,巧妙编织进了作品之中。

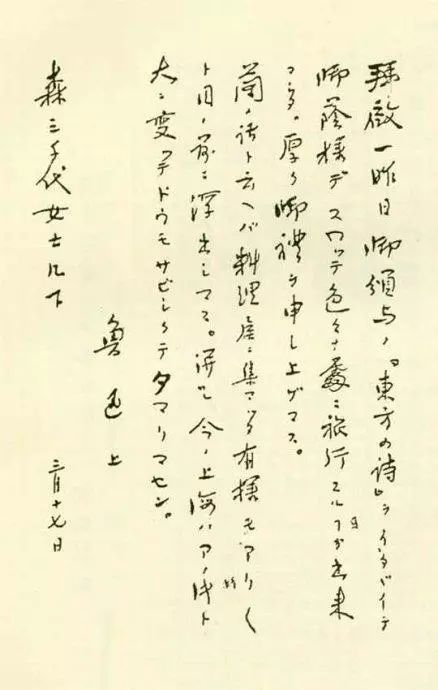

鲁迅《致森三千代信札》

柳燕生:汉奸形象的塑造

森三千代在天津、北京等地逗留期间,一直未能实现与钮先铭相见的愿望,而且也没有打探到他的相关消息。那时的钮先铭正为躲避日军追捕藏身于南京的寺庙之中[34],后来历经周折才终于归队再次加入到抗战阵营中。在他藏身南京期间,由于无法与任何人取得联系,亲友们都误以为他已经牺牲。[35] 根据森三千代日记中的记载,直到1946年她才从草野心平那里得知钮先铭的近况(详见『戦』:219)。可以推测,森三千代在创作小说《曙街》期间,依然没有钮先铭的任何消息。因此,虽然水子与柳剑鸣的恋情是贯穿《曙街》的主线,但剑鸣只是以“虚像”的形式出现在水子的思绪中。

与剑鸣的“虚像”相对,剑鸣的弟弟燕生则以“实像”出现。他体型偏胖,圆脸,看上去温文尔雅,曾留学日本七年,说一口流利的日语,时任河北省日伪政府的翻译。在现实中,钮先铭确实有一个弟弟钮先钟[36],也曾留学日本。不过,森三千代来华期间并未见到钮先钟,在《新宿雨潇潇》中,钮先铭明确提到:“弟弟听说你来过电话,专门去了华安饭店,结果听说你已出发。”[37] 也就是说,燕生应是森三千代在小说世界中虚构而成的人物。[38]

在小说中森三千代描绘了燕生粗暴殴打中国车夫的场面,讲述了燕生带水子参观被洪水淹没的天津郊外的经过,设置了燕生带水子去拜访剑鸣二姐的情节,描述了燕生身为“亡国之民”却在舞厅尽情玩乐的场景……概言之,燕生被塑造成一个对下层人民蛮横无理、对日本人毕恭毕敬、对中国危难无动于衷的中国上层知识分子形象。其中需要特别注意的是燕生与水子在天津郊外的对话:

“失去房子和田地的老百姓们,会是怎样的心情呢?在这么寒冷的天气下他们会怎么办呢?”

[中略]

“中国的老百姓只会认为这是天灾没办法。靠着没办法,中国人之前解决了所有的问题。蒋介石将国民意识灌输到了这样的中国人身上。但是,国民意识最终会和其他的国民意识发生冲突,无法获得永远的和平。最后的问题是我们有色人种的消亡。东亚必须成为一体,日本圣战的意义以及近卫首相声明的用意,我相信就在于此。”

水子感叹地听着。因为说出这番话的是中国人。(『あ』:111-112)

上述引文中,燕生对蒋介石的批判、对近卫声明[39]的支持、“东亚一体论”的主张、“有色人种灭亡”的论调,与汪精卫等人鼓吹的系列“汉奸理论”[40]出奇地一致。自1938年12月31日公开发表响应近卫文麿对华声明的“艳电”后,汪精卫迅速成为日本媒体的“红人”,包括政治家、评论家、文学家、记者在内的各阶层人士纷纷发表论述汪精卫的文章。[41]不仅如此,汪精卫本人也在《中央公论》、《文艺春秋》、《扬子江》等各类日本报刊上用日文发表文章,仅1940年一年就发表了《中日两国的共同前进》、《民族主义和大亚细亚主义》等17篇。[42] 森三千代所属的“辉会”完全支持汪精卫的系列主张。1940年秋,“辉会”的主办人长谷川时雨专门成立了以“建构日中亲善之基石”为目标的“辉华会”,并在“辉华会”的成立大会上发言:“当读到国民政府汪主席创作的中华民国新国歌《悠久的四千年》时,我内心万分激动,澎湃不已。”[43] 由此看来,不论是森三千代身处的社会大环境,还是以“辉会”为中心的小环境,都为她提供了绝对充足的信息源来了解汪精卫的“汉奸理论”,她应该是以此为基础塑造了燕生这一人物。

在日本侵华的大背景下,中国确实存在过一批“燕生”式的人物,但本文更关注森三千代塑造燕生的具体动机。对于燕生的上述言论,石崎等在论文中有专门论述:

燕生所肯定的“日本圣战”云云,与1940年11月10日在皇宫前举行的“纪元2600年庆典”[44]中近卫文麿奉上的祝词,即“六师出兵异域或与友邦缔结盟约,以此确保东亚之安定促进世界之和平”的大意完全吻合。[中略]水子作为记者,对于提倡所谓“世界和平”的充满华美词句的祝词保持了距离,并带有警戒。与之相对,燕生否定蒋介石的“国民意识”,与作为日本盟友的汪精卫政府一样,无防备地表明支持“东亚统一”的思想。在此,可以说对时局有着清醒认识的森,刻画了作为负面人物的燕生。[45]

石崎等将“森三千代”与“燕生”放置在正反两端,认为燕生的思想与近卫文麿提倡的“世界和平”论一致,与汪精卫的“东亚统一”思想相同,而森三千代对当时日本对外侵略的时局保持清醒的认识,因此刻画了作为负面人物的燕生。对于石崎等的上述观点,笔者并不能完全赞同。

首先,从中国人的视角出发,高谈“汉奸理论”的燕生无疑是负面人物,然而,对于身处1940年前后历史语境下的日本读者来说,燕生是否是负面人物则值得探讨。当时日本政府对国民的宣传主调,就像近卫文麿在“纪元2600年庆典”上的祝词鼓吹的一样,是“日本为神国,日本天皇具有神性,日本发动的对外战争是为了维护世界的和平的圣战”[46]。在这种大环境的影响下,对于当时的普通日本人来说,“与提倡抗日的蒋介石不同,汪精卫则具有更强的‘亲日、爱国’的印象”[47]。以此类推,在思想层面与汪精卫保持了高度一致的燕生在日本读者的眼中非但不是“负面人物”,反而应该是他们希望在中国人之中看到的“正面人物”。可以说,森三千代将钮先钟的实际身份、郁达夫等人的某些外部特征、汪精卫等人的“思想内涵”等多重要素综合混杂在一起,塑造出了《曙街》中的重要人物——柳燕生。这个中国读者眼中的“汉奸”不仅能切合当时日本读者的普遍期待,还能迎合时局,宣扬“大东亚共荣圈”思想。

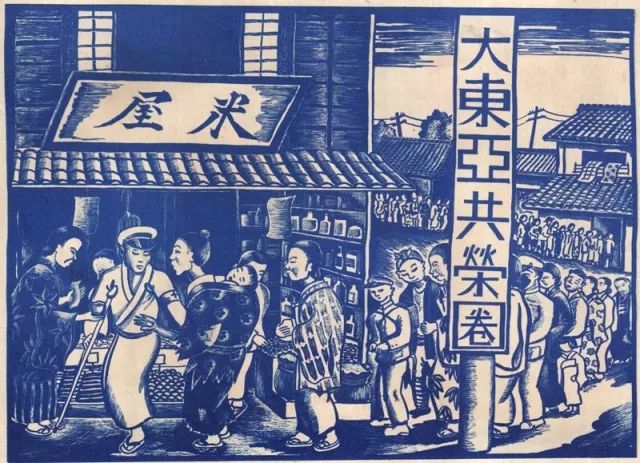

日本“大东亚共荣圈”宣传画

其次,从森三千代的创作经历来看,战争期间是她作品最为丰富的时期。除了频繁在《文艺》、《都新闻》、《辉》、《新潮》、《中央公论》等各类杂志报刊上发表短篇作品之外,她还出版了《巴黎之宿》、《曙街》、《女人之旅》、《国家不同》、《新加坡之宿》、《金色传说》、《小说和泉式部》、《面影》等多册单行本,成了名噪一时的女作家。不仅如此,森三千代还积极参加支持战争的各类活动,曾作为长谷川时雨组建的“辉部队”成员,撰写《母亲》、《马》等作品对日本士兵进行“文笔慰问”。[48] 特别是1941年12月太平洋战争爆发后,森三千代更是成了日本文坛的活跃分子:1942年1月作为外务省文化使节的一员被派往安南;参加1942年8月2日到12日的“文艺报国运动讲演会”[49];出席1942年9月2日的“日本女流文学会”准备会议,并成为女流文学者委员会委员;1943年3月12日参加“陆军纪念日朗读文学大会”[50],在崎玉会馆朗读自己的作品《小城镇》[51];1944年5月27日参加日本女流文学会第二次总会[52];1944年8月荣获新潮社文艺奖……不难看出,森三千代并没有像石崎等说的那样与时局保持距离,而是积极主动参与其中。因此很难说她的作品保持了清醒的意识,而她笔下的柳燕生也很难说是一个“负面形象”。

尽管森三千代曾是上世纪四五十年代活跃于日本文坛的女作家,名声甚至一度超过其夫金子光晴,但自从1959年痼疾风湿病恶化后,她不得不停止写作退出文坛。与后来金子光晴的“风光无限”相比,森三千代的作品此时基本被忽略,她也只能退居为“金子光晴的妻子”。另一方面,由于战后金子光晴作为“反战诗人”备受瞩目,作为他的妻子,战争期间的活跃表现无疑成了森三千代希望彻底抹去的污点。比如她亲自监督编辑的《森三千代抄》虽然收入了由原满三寿编制的《森三千代略年谱》,但其中与华北之旅相关的作品全部被“略”掉了。总而言之,外部的客观因素加上作者个人的主观意愿,使得《曙街》系列在半个多世纪的时期内一直是不被关注的“弃作”。但事实上,《曙街》不仅是侵华战争全面爆发的历史背景下日本知识阶层对中国认识的一种艺术叙述,也是对那段特殊历史的文学记录。通过对日本人所谓“弃作”的具体文本分析挖掘出日本人希望忘记而中国人决不能忘却的那些鲜活“记忆”,是研究战时日本作家与日本帝国主义的复杂关系的重要手段,也是探察战后日本文学史写作试图以遗忘的方式“重构”战时日本文学史的动机的一条途径。

森三千代与金子光晴

[1] 1926年3月,森三千代随丈夫金子光晴首次来到上海,结识了当时活跃在文学界的田汉、谢六逸等学者文人,随后又游历了苏州、杭州、南京等地;1928年底,森三千代与金子光晴再次来到上海,逗留半年后开始了长达五年的欧洲漂泊生活;1937年底,森三千代与金子光晴来到天津,随后又去了北京、张家口等地。

[2] 除了介绍性文章外,森三千代只会在研究其丈夫金子光晴的论文、论述鲁迅与日本友人关系的文章中被提及。

[3] 详见石崎等「租界地 天津 曙街——森三千代『あけぼの街』における感性と身体」,载『立教大学日本文学』(84),2000年7月,第88-103頁。

[4] 如「森三千代の上海——金子光晴と放浪の旅へ」,载『駿河台大学論叢』2007年第34号;「森三千代の『髑髏杯』から金子光晴の『どくろ杯』へ——森三千代の上海関連小説 について」,载『駿河台大学論叢』2007年第36号;「夫が描いた中国人女性,妻が愛した中国人男性——金子光晴と森三千代」,收入東大比較文學會編『比較文學研究』,2008年6月;《亲疏爱恨之间——日本文人夫妇金子光晴、森三千代的上海与巴黎》,收入王晓平编《东亚诗学与文化互读》,中华书局,2009年;「上海とその周辺都市の表象——金子光晴·森三千代共著詩集『鱶沈む』を通じて」,载『駿河台大学論叢』2010年第40号;「一九二〇年代の上海における日中文化人の交流——金子光晴·森三千代の場合を中心に」,收入川本皓嗣等編『一九二〇年代東アジアの文化交流』,京都:思文閣,2010年。

[5] 详见赵怡「戦時下の思考と眼差し——金子光晴·森三千代の北支旅行」,收入上垣外憲一編『一九三〇年代東アジア的文化交流』,京都:思文閣,2013年,第181-233頁。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字和引文出处页码,不再另注。

[6] 详见拙文《金子光晴笔下的天津》,载《东北亚外语研究》2013年第3期,第35页。

[7] 这主要是靠金子光晴的力量,因为金子光晴从1935年开始在他妹妹成立的化妆品公司负责广告设计工作。

[8] 森三千代「新宿に雨降る」,收入『森三千代抄』,東京:濤書房,1977年,第255頁。

[9] 金子光晴的研究者堀木正路曾明确指出:“三千代就是为了成为作家考入的女高师。”对此,牧羊子在著作中结合当时日本女子教育的实际状况及森三千代的个人状况进行了论证(详见牧羊子『金子光晴と森三千代』,東京:中央公論社,1996年,第40-46頁)。

[10] 具体如下:「跳舞的上海」(『女人藝術』第2卷第1号,1929年1月,第66-67頁)、「武装された蘇州」(『女人藝術』第2卷第4号,1929年4月,第32-35頁)、「蝙蝠」(『女人藝術』第2卷第7号,1929年7月,第45-47頁)、「お巡査さんと花」(『女人藝術』第2卷第9号,1929年9月,第2-3頁)。

[11] 1929年3月,森三千代在郁达夫的介绍下与白薇交往(详见「森三千代の上海——金子光晴と放浪の旅へ」,第26頁)。

[12] 森三千代「病蔷薇」,载『桃源』创刊号,1946年10月,第91頁。

[13] 在欧洲生活期间,森三千代只于1931年在布鲁塞尔出版了法文诗集Parles Chemins du Monde(日译名:『世界の道から』,中译名:《来自世界之路》)。

[14] 森三千代『東方の詩』,東京:図書研究社,1934年,第84頁。

[15] 详见尾形明子「『輝ク』の銃後運動——主宰者長谷川時雨を中心に」,收入岡野幸江等編『女たちの戦争責任』,東京:東京堂,2004年,第179-180頁。

[16] 板垣直子『現代日本の戦争文学』,東京:六興商会出版部,1943年,第31-32頁。

[17] 森三千代「新宿に雨降る」,第248頁。

[18] 钮先铭(1912-1996),字剑鸣,钮传善之子。13岁开始在日本留学,1931年从日本陆军士官学校毕业,后任国民政府台湾警备总司令部中将副总司令。在《曙街》及《新宿雨潇潇》中,被作者改名为“柳剑鸣”。

[19] 华北沦陷后,钮传善任伪天津治安维持会委员兼伪社会局局长和伪教育局局长。

[20] 赵怡在《戦時下の思考と眼差し——金子光晴·森三千代の北支旅行》中专辟一节“森三千代と钮先銘——国と戦争の壁を越える恋”,详细论述了二人的恋爱经过,在此不再赘述。

[21] 详见万鲁建《近代天津日本侨民研究》,天津人民出版社,2010年,第188-189页。,

[22] 详见天津居留民団『天津居留民団二十周年記念誌』,天津居留民団,1931年,第685頁。

[23] 森三千代「曙街(一)玉堂春」,载『都新闻』,1938年5月1日。

[24] 森三千代「曙街(二)さかり場」,载『都新闻』,1938年5月2日。

[25] 森三千代「曙街(三)のびゆく東城」,载『都新闻』,1938年5月3日。

[26] 《文章草纸》是由古谷纲武、富永次郎、镰原正己在1939年7月创刊的同人杂志,1941年12月终刊。

[27] 水子来天津时与西尾关子同一船舱,故而结识。关子原本就在天津生活,当过舞女、法国人小妾,也是小说另一人物柴山的初恋情人。中日战争爆发后她回到日本,终因不适应日本的生活而再次回到天津,自称“殖民地型”的人。

[28] 森三千代『あけぼの街』,東京:昭和書房,1942年,第28頁。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首字及引文出处页码,不再另注。

[29] 石崎等「租界地 天津 曙街——森三千代『あけぼの街』における感性と身体」,第99頁。

[30] 详见约翰·罗斯金《芝麻与百合》,王浩译,中国友谊出版公司,2009年,第77页。

[31] 原型为《京津日日新闻》的主编有赖三吾(1902-1990),他是金子光晴多年的老朋友,金子夫妇在天津期间,他不仅空出自己的房间供二人暂住,还主动担当了“导游”角色,带着他们去天津各处参观。

[32] 赵怡在论文中认为柴山是森三千代虚构的人物,笔者对此也持相同意见。

[33] 结城的原型应该是村上知行,只不过森三千代将在北京发生的事情转移到了天津舞台上。在金子光晴的相关著作中,具体记录了曾在北京见过村上知行的经历(详见金子光晴『絶望の精神史』,東京:講談社,1996年,第156頁)。

[34] 钮先铭当时任国民党中央陆军军官学校教导总队工兵团营长,1937年12月参加了南京保卫战,战败后在撤退途中不慎坠入江中,幸好被好心僧侣营救,在南京郊区的永清寺和鸡鸣寺当了近八个月的假和尚(详见钮先铭《佛门避难记》,南京师范大学出版社,2005年,第39页)。

[35] 详见钮先铭《佛门避难记》,第22页。

[36] 钮先钟(1913-2004),曾任中国台湾《新生报》总编辑、国防计划局编译室主任、淡江大学欧洲研究所教授等职。

[37] 森三千代「新宿に雨降る」,第256頁。

[38] 赵怡认为“柳燕生的言行中加入了森三千代曾在上海有过深交的郁达夫等文化人的影子”(『戦』:212)。

[39] 侵华时期日本首相近卫文麿先后发表了三次声明,详见伊原泽周《从“笔谈外交”到“以史为鉴”——中日近代关系史探研》,中华书局,2003年,第487-489页。

[40] 详见闻少华《汪精卫传》,团结出版社,2007年,第222页。

[41] 如:「汪兆銘の重大声明とその国際的影響」(载『東亜』1939年第2期)、尾崎秀実「汪兆銘問題の新展開」(载『中央公論』1939年第5期)、近衛文麿「汪兆銘と私」(载『支那時報』1939年10月)、室伏高信「汪兆銘会見記」(载『日本評論』1939年第10期)、吉屋信子「汪兆銘に会ってきました」(载『主婦之友』1939年第11期)等。

[42] 详见福島鑄郎、大久保久雄編『戦時下の言論』,東京:日外アソシエーツ,1995年,第134-135頁。

[43] 岩橋邦枝『評伝長谷川時雨』,東京:講談社,1999年,第304頁。

[44] 1940年,日本政府为纪念神武天皇即位2600年举办了一系列活动,主要目的是为了向国内外宣扬日本是拥有悠久历史的伟大国家,其中代表性活动就是1940年11月10日在皇宫前广场举办的“纪元2600年庆典”。

[45] 石崎等「租界地 天津 曙街——森三千代『あけぼの街』における感性と身体」,第101頁。

[46] 详见「内閣総理大臣寿詞」,收入『新聞集成昭和史の証言』第14卷,東京:本邦書籍,1985年,第479頁。

[47] 刘杰「汪兆銘と『南京国民政府』——協力と抵抗の間」,收入劉傑、三谷博、楊大慶編『国境を越える歴史認識——日中対話の試み』,東京:東京大学出版会,2006年,第176頁。

[48] 详见「“輝く部隊”を総動員して文筆慰問の豪華版」,载『東京朝日新聞』,1939年11月23日。

[49] 在日本主要城市的80个地区、关东近县27个都市展开。讲师们要从文艺报国的立场出发,宣扬皇道精神,引导国民思想。;

[50] 在1943年的陆军纪念日,由“文学报国大会”和《读卖新闻》在近卫师团的后援下共同举办。在东京近县五都市,各位作家要朗读自己在大东亚战争爆发后创作的作品。

[51] 櫻本富雄『日本文学報告会:大東亜戦争下の文学者たち』,東京:青木書店,1995年,第329頁。

[52] 櫻本富雄『日本文学報告会:大東亜戦争下の文学者たち』,第287-289頁。

全文完

原载于《外国文学评论》2015年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注