从沼泽主义到异名写作 ——解读费尔南多·佩索阿的组诗《斜雨》

编者按

“异名写作”(Heteronímia)是葡萄牙二十世纪最伟大的诗人费尔南多·佩索阿为世界诗歌做出的贡献。纵观佩索阿的文学创作,需要看到的是,在他最终创立“异名写作”之前,也曾用其他方式尝试建立某种统和性的文学主义、流派或思潮。厘清这些流派与“异名写作”之间的关系,对于理解佩索阿的文学创作至关重要。本文将从佩索阿最早提出的“沼泽主义”与“交叉主义”的产生背景与基本定义入手,着重分析具有转折性意义的组诗《斜雨》的诗学内涵,为接近“异名写作”,理解佩索阿的总体诗学理念提供一条路径。

作者简介

闵雪飞,女,北京大学葡萄牙语专业教师,葡萄牙科英布拉大学文学博士生,主要从事佩索阿与克拉丽丝·李斯佩克朵的翻译与研究。

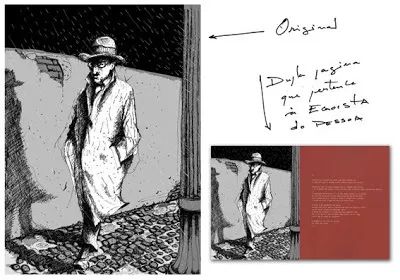

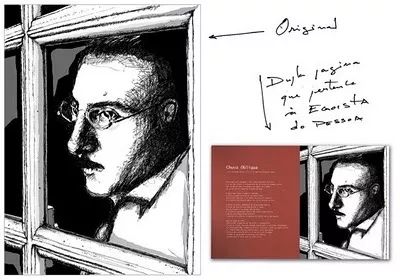

费尔南多·佩索阿像

葡萄牙学者爱德华多·洛伦索(Eduardo Lourenço)认为所谓现代精神是一种“自我意识的爆炸”,费尔南多·佩索阿正是这种精神的最好代表,因为他创建了独特的“异名写作”谱系,从而实现了作者的“分裂”或自我的“增殖”。[1] 作为诗人,费尔南多·佩索阿一生多数时候并不为公众所知,但在生命的后期,他已经成为了一代青年诗人的精神导师,经常与当时活跃在诗坛的年轻人通过书信沟通诗歌创作理念。1935年1月13日,在寄给卡萨伊斯·蒙特罗的书信[2](以下简称13-1-1935号信件)中,佩索阿陈述了“异名”产生的过程。这封信成为了佩索阿研究者分析与阐述异名写作谱系最重要的依据。他说他想捉弄一下密友马里奥·萨-卡内罗[3],因此决定创造出一位性格复杂的田园诗人,就在他觉得难度太大准备放弃的时刻,难以置信的事发生了:

那是1914年3月8日……在一种我无法定义的狂喜状态里,我一下子写出三十多首诗,那一天是我生命里胜利的日子,我再也没这样过。我起了个题目:《守羊人》,接下来,某个人在我体内出现了,后来,他有了个名字:阿尔伯特·卡埃罗。请原谅我说出这么荒唐的话:在我的体内诞生了我的导师……阿尔伯特·卡埃罗就此显现,随后,出于本能与潜意识,我为他找到了一些门徒,就这样,我创造了一个不存在的团伙。[4]

在上面的书信片段里,佩索阿使用了“狂喜”、“导师”等具有神秘主义特征的词汇,显然希望为“异名写作”的诞生涂上神秘主义的色彩。在佩索阿的意识中,“异名”(heterónimo)与西方文学传统中的“笔名”(pseudónimo)有着显著的区别。后者代替了作者的真实姓名,但并没有改变文学上的“人格”(persona),而前者是作家自创的文学上的“我之非我”(ser minhamente alheias),每一个异名都具有与正名(ortónimo)迥然不同的风格、语言与惯写的题材。[5]《守羊人》的问世,标志着在异名系统中占据核心地位的“导师”阿尔伯特·卡埃罗(Alberto Caeiro)的诞生。随后,佩索阿创造了阿尔瓦罗·德·冈波斯(Álvaro de Campos)、里卡多·雷耶斯(Ricardo Reis)等其他主要异名,这些异名者与正名者费尔南多·佩索阿共同构成了那个“不存在的团伙”。

更值得注意的是佩索阿在信件中随后的陈述:就在写出《守羊人》、创造出所有人的“导师”阿尔伯特·卡埃罗的同一天,他还以费尔南多·佩索阿这个“正名”写下组诗《斜雨》(“Chuva Oblíqua”),宣告“从佩索阿-卡埃罗到费尔南多·佩索阿自身的回归。或者,更确切地说,是费尔南多·佩索阿反抗其作为阿尔伯特·卡埃罗的缺席”[6]。这一段陈述明确表明了《斜雨》对于“异名写作”的形成有直接的作用。从费尔南多·佩索阿的整体文学创作与观念形成来看,《斜雨》也具有转折意义:费尔南多·佩索阿在《斜雨》之前和之后使用的“正名”有着本质的区别,《斜雨》标志着费尔南多·佩索阿的新生。为了理解“异名写作”谱系与佩索阿诗歌创作之间的复杂张力关系,首先必须对组诗《斜雨》的产生背景与诗学内涵进行深入分析。

费尔南多·佩索阿与异名者阿尔瓦罗·德·冈波斯

《斜雨》的诞生及其诗学背景:象征主义、立体主义及沼泽主义

1915年,《斜雨》发表于现代主义杂志《俄尔甫斯》(Orpheu)第二期。当时,佩索阿正处于从“沼泽主义”过渡到“异名写作”的时期。佩索阿早期的文学实验是从引进与归化各种文学主义开始的。对于每一种文学主义或潮流,他不仅有理论阐释,也有相对应的诗歌实践。在佩索阿的文论中,他已经清楚地表明了创立一种可堪与其他国家的文学潮流相媲美的葡萄牙本土文学流派或潮流的意图。[7] 这种观念与佩索阿对文学与其他领域的关系认识有关。他认为,文学思潮总是先行于社会思潮并引导社会思潮,所以必须首先创立一种能够代表整个时代并勾连起过去与未来的文学思潮。理论的建构与诗歌层面的实践同样重要,都是作为文人与知识分子的佩索阿在智识与行动两个层面上的自觉。准确地把握这些先后承继的文学主义或潮流,可以为走出佩索阿文学与哲学思考的迷宫提供一条阿里阿德涅之线。“沼泽主义”(paùlismo)是佩索阿引进、改造及创立的种种“主义”之中最早的一个,得名于诗人创作的诗歌《黄昏印象》的第一个单词“沼泽”(paùis),这首诗本身就是“沼泽主义”于实践层面上的呈现。“沼泽主义”出现于“异名写作”诞生之前,可以认为是肇始于法国的“象征主义”在葡萄牙的一种对应形式,但佩索阿的“沼泽主义”与纯粹的葡萄牙象征主义诗人安东尼奥·诺布雷(António Nobres)和庇山耶(Camilo Pessanha)的将感觉诉诸象征符号的诗歌实践之间又存在着差异。佩索阿提出的“沼泽主义”建立在对法国、比利时的“象征主义”与葡萄牙的“象征主义”,尤其是对庇山耶诗歌的反思基础上。他希望通过“沼泽主义”,建立一种“梦的现代艺术”理论。在他看来,现代之梦不同于中世纪与文艺复兴时期,无法也无需外化性地实现,只需在内部世界中不断深化与沉淀。外部世界愈激烈、活跃,内部世界中的梦也愈沉静、不动。拥有这种梦的诗人应该任视觉印象引领,而非听觉与触觉。外部的“风景”是静止的,实质是梦之风景。

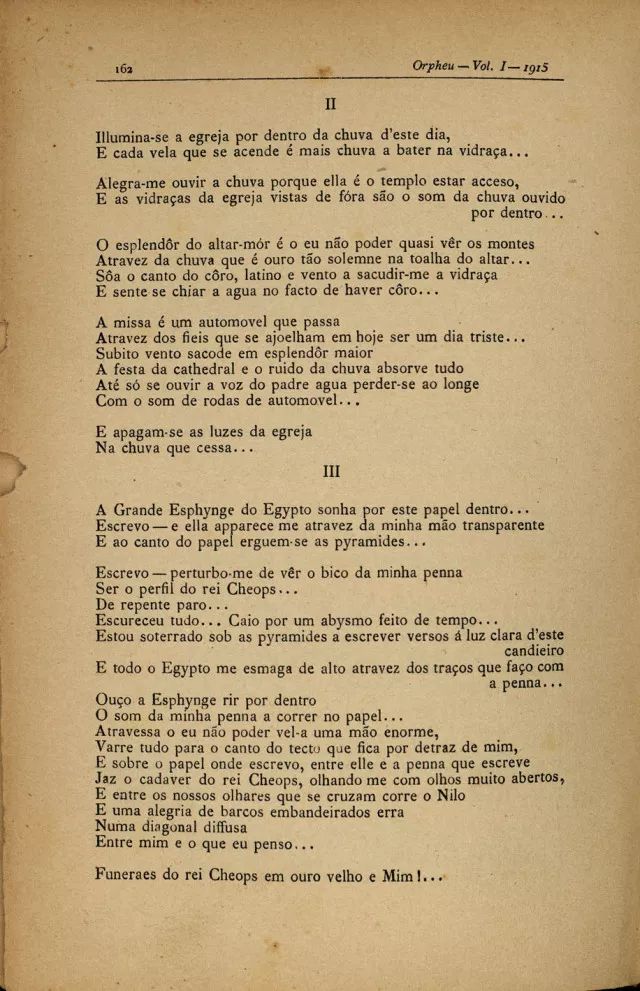

登载于杂志《俄尔甫斯》第二期上的《斜雨》

在佩索阿的意识中,这才是葡萄牙本土化的“象征主义”,这种理论并非意味着固定化某个特定文学时期,而是一种接受更多可能性的开始。对于佩索阿自己的文学实验而言,这种开放性具体表现为第二个主义,即“交叉主义”(interseccionismo)对“沼泽主义”的继承、融合与超越。“交叉主义”产生的时间恰好与“异名写作”的产生时间相同。表面上看,“交叉主义”与“立体主义”、“未来主义”的表现形式之间仿佛存在着某种直接联系。佩索阿也将第一阶段的“交叉主义”定义为未来主义和立体主义的交叉主义,是绘画与文学、雕塑与文学的交叉。[8] 佩索阿传记作家若昂·加斯帕尔·西蒙伊斯是这种观点的坚定支持者,他认为,“交叉主义”与“沼泽主义”之间存在着巨大的差异,“交叉主义”可以视为艺术上的“立体主义”与“未来主义”在文学中的移植,用并置、拼贴、交叉的方式表达感觉的复杂。[9]

然而,这种有着巨大影响力的观点是值得商榷的。就佩索阿的理论发展脉络而言,与西蒙伊斯所下定义之间的冲突与矛盾是显而易见的。首先,佩索阿仅仅把“未来主义”与“立体主义”的“交叉主义”安置在第一阶段,认为这是一种“材料交叉主义”,后面还有若干发展阶段。或者说,“未来主义”与“立体主义”只为“交叉主义”提供了认知方面的准备,这已经暗示了三者注定分野的结果。其次,如果我们仔细地探查佩索阿提出的各种主义之间的承继关系,可以发现,“交叉主义”与其说是文学上的“立体主义”,不如说是深化了的“沼泽主义”。两种主义之间并不存在一条泾渭分明的界线,都是现代主义的表现形式。佩索阿在给友人的信中,曾把“交叉主义”定义为“沼泽主义”的一种新类型。[10] 后来,出于更明确的创建主义的需要,才提出了独立的“交叉主义”说法,并且试图出版一份交叉主义杂志以及一本交叉主义诗歌选集。选集由佩索阿视野中的“交叉主义者”萨-卡内罗、阿尔弗莱多·吉萨多(Alfredo Guisado)和科尔特斯-罗德里格斯(Côrtes-Rodrigues)的作品组成,这些人不久之前还是“沼泽主义者”。这一切都充分说明了“交叉主义”与“沼泽主义”的内在关联性。而且,“交叉主义”不仅继承了“沼泽主义”,也希望与所有的文学流派有交叉或切入,是佩索阿试图建立一种可以涵括以往种种思潮的新文学主义的冒险。第三,在佩索阿的视野中,“交叉主义”不是表现形式层面的简单交叉,而是不同艺术形式的深刻融合。他将交叉主义者与浪漫主义者进行对比,说“浪漫主义者试图合并这一切。而交叉主义者试图融合这一切。瓦格纳希望的是音乐加绘画加诗歌。而我们希望的是音乐乘绘画乘诗歌”[11]。可见,佩索阿并非仅仅想将一种源起于绘画与雕塑的艺术思潮文学化,而是希望创建一种综合三种形式的优点,并可能产生巨大艺术感染力的新体裁。

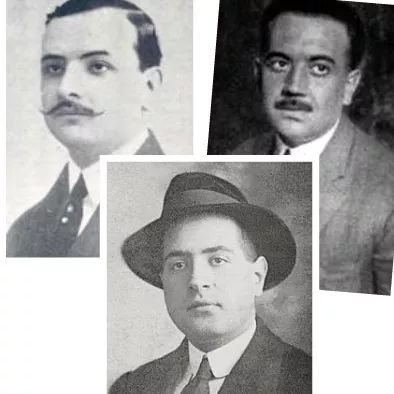

“交叉主义者“阿尔弗莱多·吉萨多、科尔特斯-罗德里格斯和马里奥·德·萨-卡内罗

此外,就其具体文学实践而言,“交叉主义”也更多地呈现出对“沼泽主义”的继承与发展。这种由佩索阿提出的文学主义,也仅有他本人成功地尝试了文学实践。在《斜雨》中,佩索阿倡导的“梦的现代艺术”得到了发展。佩索阿研究者鲁道夫·林德认为,《斜雨》明显地受到了兰波《海滨》的影响,是对“横插”技巧(técnica de intercalação)的深化,这组诗包含着两种心理层次,即内在的空间亦即梦境与外在的空间亦即现实之间的并置与交叉。[12]

在诗中,物理现实与心理现实、内在空间与外在空间、梦境与真实、精神性与物质性、时间与空间平行地并置或垂直地交叉,而梦境中呈现的“风景”才是唯一的真实,或者说,梦与想象优先于真实世界,这正是“交叉主义”的指导思想。

《斜雨》的诗学内涵及意义:从“交叉主义”走向“异名写作”

组诗《斜雨》共由六首诗构成,这六首表面看来内容各异的诗歌之间存在着极为重要的关联:每一首诗都形成了分别代表梦与现实的两处空间的并置或交叉,并通过以透明为共同特性的不同中介物,将这两处空间联结起来。《斜雨》不但是“交叉主义”的实践产物,而且,作为转折作品,每首诗的内容贯通了佩索阿先前的理论准备,也暗示了诗人后来的理论发展轨迹。

第一首诗的第一个诗节确定了贯穿全诗的垂直与平行两个坐标轴:“那处风景从我梦中无尽的港口穿过/花色的透明映衬船帆,一艘艘大船从港口/驶出去,拖着那些阳光映出的/古树轮廓在水面投下的阴影……”[13] 诗中外在空间的代表“风景”与内在空间即梦境与想象的代表“港口”并置。“花”与“古树”属于“风景”,是现实之一种,“船帆”与“大船”是“港口”的一部分,是梦境的组成。两者的连接通过“穿过”这个在诗中频繁出现的动词实现,“穿过”是交叉的实现方式;“阴影”这个静态的名词,因为“拖”而具有了动态意义,“拖曳”是内在世界作用于外在世界的方式。诗人在第二节中继续写道:“我梦到的港口阴郁暗淡,/那处风景从这边看却阳光灿烂……/我精神里今天的太阳是一个阴郁的港口/从这港口出发的树是这些光照之树……”梦境是阴郁的,亦即内心世界是不幸的,然而从现实(这边)出发去观看梦境之景,却发现了它的明媚。梦境与现实不是截然分开的,当“港口出发的船”与“光照之树”合为一体,梦与想象置于现实之上,便凸显了存在的双重性。鲁道夫·林德认为,这首诗虽然受到兰波的《海滨》影响,但相比之下有很大差异。《斜雨》既不强调一个世界与另一个世界的全然对立,也不谋求异质事物的堆积,而是两个平面的蒙太奇,通过将梦放置于现实之上,实现对立的效果。[14]

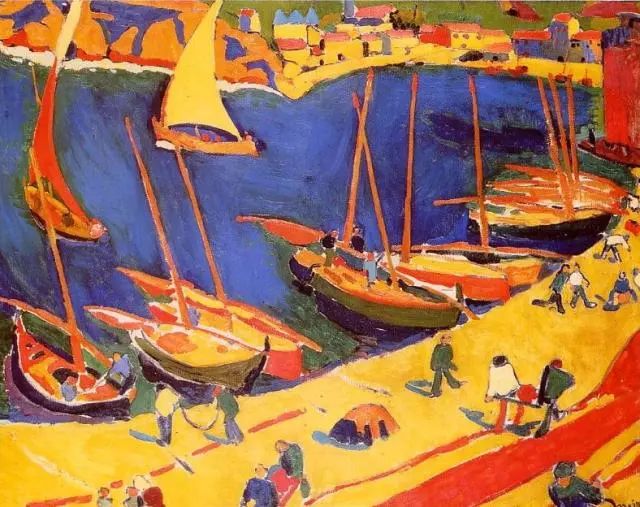

《渔港》,安德烈·德兰

而当诗人写到“从双重性中解脱,我离开了下边的风景”时,便放弃了现实的世界,或者可以说,想象中的港口解放了现实中的诗人,同时暗示与外界现实相比,内化的梦境更强烈、更优越,这一点贯通了“交叉主义”与“沼泽主义”。随后诗人再次描写了港口的风景:“港口的轮廓是那条空旷平静/墙一般竖起的路,/一艘艘航船穿过那些树干/以一种垂直的平行,/拖着锚,划过水面的一片一片的树叶……”这里又一次出现了若干对立:风景中的“路”与“港口”,梦境中的“航船”与“树干”。“树干”垂直于水面,“航船”平行于水面,这一次将二者联系在一起的是水,一种具有透明特质的中间介质。而“我不知我梦中的我是谁……/忽然港口里的水透明起来”,这“透明”使我的目光能够“穿透”,并非是在现实的世界中,而是在梦与想象中看到了全部的现实。“我看到海底如一幅巨图,涵括了/那整个风景,一排排树,路在港口燃烧”,梦境通过“水”这种透明的物质,凭借目光的穿透性,侵入并僭越了现实中的风景,而现实的风景也获得了想象的形式,仿佛一张巨大的图片楔入想象之港的深水中。当航船“接近我,进入我/航行到灵魂另外一面”时,存在的双重性,即梦与现实再一次凸显。

这首诗强调了“梦”与“想象”相对于“现实”的优先性,佩索阿通过这首诗反驳了西蒙伊斯为“交叉主义”下的定义。[15] “立体主义”的艺术家主要希望同时呈现一件物体可见与不可见的各个层面,而“交叉主义”旨在呈现内在世界的优越性,与“立体主义”的诉求根本不同。因此,“交叉主义”不是“立体主义”在文学领域的简单移植,而只能是“沼泽主义”的延伸。同时,第一首诗中对于“梦”及“内心”这类主观性事物的强调再次说明了“交叉主义”不可能是“未来主义”在葡萄牙的“归化”。事实上,佩索阿在创立“交叉主义”之初,便反对将两者等同起来。在署名为阿尔瓦罗·德·冈波斯的4-6-1915号信件中,他澄清了“未来主义”与“交叉主义”的区别:“未来主义的主要态度是绝对的客观性,消灭艺术,消灭一切心灵,消灭感觉、情感、抒情,总而言之,消灭主观性。未来主义本质上是分析性的,是变动性的。而交叉主义的特性在于其绝对的主观性,是进行到极端的综合,是静止态度的夸张。”[16]

“交叉主义”是对“沼泽主义”的继承,两者具有共性,但也存在着巨大的差异。如果将《斜雨》第一首与《黄昏印象》等“沼泽主义”代表诗歌对比,可以清楚地看到“交叉主义”有着显著的诗学发展,对“异名写作”的建立非常重要。首先,“交叉主义”诗歌中的意象更为鲜明。佩索阿认为《黄昏印象》满足了他在三篇关于葡萄牙新诗的文论中所提出的诗歌标准:模糊、精致与复杂,但缺乏“清晰”与“造型”,而《斜雨》中的每一个意象都具有“清晰的造型特征”。[17] 更重要的是,在“交叉主义”阶段,佩索阿不再追求于押韵与辞藻,而是全面转向了自由体诗歌,这一趋势始于《斜雨》,在异名者阿尔瓦罗·德·冈波斯与正名者费尔南多·佩索阿的写作中逐步完善。

《斜雨》中第二首诗的插图

第二首诗中出现了“雨”的意象,是第一首的延续与深化:“在这一天的雨中,教堂的灯亮了,/每支蜡烛都是更多的雨敲打玻璃。”这里同样存在着两个交叉平面:教堂之外与教堂之内。这两处场景代表着外在真实与内在真实,两个世界彼此区分又相互联系。当诗人接下去写道“弥撒是一辆驶过的车/穿过那跪拜的虔敬者,在今天,这悲哀的日子……/一股疾风更辉煌地动摇了/教堂的节日,雨淹没了所有的声音/只听到神父的声音、水的声音,和车轮声一起/在远方消逝”时,他明确地告诉了我们这两个世界中拥有的元素:教堂内是光与蜡烛,是跪拜的信徒,是神父的声音,是唱诗班,是进行中的弥撒。教堂外是雨,是水的声音,是驶过的车。两个平面或世界的连接物依然是透明的,教堂的玻璃取代了水,成为了中介物,让目光更好地“穿透”。弥撒如同汽车驶过,而疾风动摇了教堂的节日,“弥撒”与“节日”这种静态的名词再一次具有了动态特征。最后,“雨停时/教堂的灯灭了……”外部世界与内部世界在黑暗中得到统一。

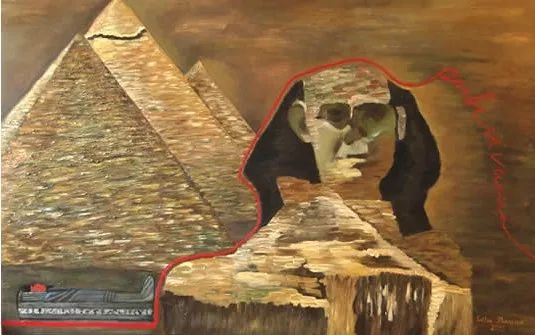

组诗的第三首是佩索阿从“交叉主义”走向“异名写作”最重要的驿站。在这首诗中,并置的不仅是空间,也有时间的参与。诗起首,“伟大的埃及的斯芬克斯在这张纸内部做梦……/我写——她通过我透明的手得到显示/金字塔在纸的角落升起……/我写——但惊讶地发现我的笔尖/变成了胡夫国王的剪影”表明“我”写作的处所与“胡夫国王”的金字塔形成了并置的双重空间。在诗结尾,诗人的一句“在我写的纸上,在纸和我写作的笔间,/躺着胡夫国王的尸体,眼睛睁大了看着我,/在我们相互的注视里流淌着尼罗河”打通了胡夫国王存在的过去与“我”置身的现实之间的界限;当“我突然停住……/一切都暗下来……/我堕入一个由时间构成的深渊……/我埋在金字塔下就着这盏明灯写诗/整个埃及通过我的笔的勾画向我压迫下来”时,两个世界停止交汇,梦境开始占据优势地位,诗人任自己创造的意象引领,甚至感觉到整个埃及的压迫。媒介“纸”(依然具有透明性)区分了内部世界(斯芬克斯的世界)与外部世界(笔尖的沙沙声)。尼罗河,透明的河水,正如第一首诗中的水与第二首诗中的玻璃,是注视(目光)可以穿透的媒介。

这首诗不但通过引入时间维度强化了梦境的优势地位,也通过“诗歌写作”的巨大隐喻,预示了佩索阿后来的诗学理念发展走向,铺平了一条走向“异名写作”的通途。狮身人面斯芬克斯(Esfinge)的名字可以拆分成Es Finge,意为“你在伪装”。“伪装”(fingimento)是佩索阿诗歌创作成熟期的一个关键词。佩索阿在名诗《自我的心理志》中陈述了其基本诗学观点:“诗人是伪装者/彻头彻尾地伪装/竟把真切感到的痛/伪装成了痛。”[18] 在名诗《这一切》中,佩索阿进一步发展了“伪装”的诗学原则:“人们说我写的一切/都是伪装或说谎。不/我只是感觉/用想象/而不是用心。”[19] 对于佩索阿而言,“伪装”不是诗人用来隐藏自己的血肉之躯,以求更客观地观察世界,而是使用感觉与想象而非理智来理解世界。最真实的感觉是“观看”或“目光”。当佩索阿将“斯芬克斯”的隐喻镶嵌在《斜雨》中时,便走向了一种智化的诗学,这也是“异名写作”的理论基础。多个“面具”或“人格”的存在正是一种伪装,不去认识世界,才能更好地把握世界,用不识自我的方式,才能更好地认识自己。任凭感觉与想象牵动并不是非理性,而是一种全新的理性。

《斜雨》中第三首诗的狮身人面斯芬克斯意象

第四首同样是前几首诗的绵延与深化,侧重寂静与喧嚣的交叉。继第一首“忽然港口里的海水透明起来”,第二首“唱诗班的歌声响起”,第三首“惊讶地发现笔尖变成了胡夫国王的剪影”之后,在这一首中,又一次出现了不期而至的事情。“寂静的房间里响起手鼓声!……/墙竖在安达卢西亚……在灯光固定的闪耀里跳起了感官的舞蹈……”宁静被打破了,安达卢西亚的手鼓刺激着感官,热力四射,连紫罗兰都掉落了。继第一首中出现时间的静止之后,终于在这一首中出现了空间的静止:“忽然所有的空间静止,/停下来,滑动,把自己打开……”而后,“从屋顶显得比实际遥远的墙角,/白色的手打开一些秘密的窗口,/垂下多枝紫罗兰,/这是因为外面的春天/在合着眼的我上边安置了夜晚”,透明的“秘密的窗”再一次成为媒介,区分并连接了两个不同的世界。

如果说《斜雨》组诗中的第二首强调的是时间的“同时性”,那么在第五首中,则凸显了时间的“双重性”:“外面是太阳的漩涡旋转木马……/在我体内是一阵树木、石头和山丘的静态舞蹈……/灯光集市里的绝对之夜,月光洒向外面阳光明媚的天,/集市里所有的灯制造了院墙的噪音……”这些丰富的意象所体现的时间既是白天与黑夜、灯光与阳光的对立,又是白天与黑夜、灯光与阳光的联合。此后,出现了一组组分属“黑夜”与“白天”的意象:夜带来了“灯光集市”,属于“旋转木马”、“摊位”、“灯光、黑夜与月光”;白天是那些被“阳光浇淋”的姑娘、“洒满阳光的树冠”、“阳光下闪烁的石头”、“春天的风景”与“艳阳天之下的土地”。这两种意象合二为一,构成了“双重的时刻”,是“两种现实”的融合。“我的手是那个离开集市的姑娘的步子”,而她横跨了黑夜与白天,统一在“今天”这个时刻中:“她独自一人,心满意足,就像今天……”

最后一首诗中,依然有双重的空间存续:举行音乐会的剧院(现实)与童年的院墙(回忆与想象)。与第三首类似,这不仅仅是空间的交汇,也是现在与过去的交叉。当“指挥家举起了指挥棒/哀伤、倦怠的音乐中断了……”通过指挥棒挥舞与白球跳动之间的相似性,让“我”想起了童年,回到了另外一个空间——后院:“我在后院,对着墙壁/投球玩耍……在球的一边/游着一只绿色的狗,另一边/是黄骑师乘着蓝马。”在这个空间中,存在着两组形象:白球与绿狗、黄骑士与蓝马,象征对童年的回忆与追逐。随着音乐的继续,这两组形象不断再现,贯穿了整首诗。“整个剧院是一道音乐的白墙/那里一只绿狗追逐我对童年的/怀念,一匹蓝马上骑着黄骑师……”白色的墙具有透明感,是两个世界之间的阻隔与联通之路。而当诗人说出“我的童年……墙是指挥棒/舞动的姿态的轨道,由狂转的绿狗,/蓝马,和黄色的赛马师组成……”之时,他希望告诉我们指挥家是“我”的另外一个自我。诗的结尾,“音乐像倒塌的墙一样停下,/球从我被打断的梦的悬崖滚落”,中断了“我”的梦。在最后一个诗节里,指挥家谢幕:“在一匹蓝马上,指挥家,黄骑师变成黑色,/他把指挥棒放到一道逃逸的墙上,鞠躬/致谢,满面笑容,他头上的一只白球,/一只白球从他的背后滚落,消失……”作为主人公的“我”也就此退场,整首诗从现实的风景进入“我”的想象港口开始,以“白球滚落、消失”象征想象的消亡结束。

《斜雨》中的插图,费尔南多·佩索阿

最后回到《斜雨》这个题目。除了第二首,其余各首都没有出现“雨”,那么为什么把这组诗命名为斜雨?组诗中,具体名词全部拥有可见性,各类物质的特性重新得到定义,浑浊的乃至有颜色的物体变得透明。“我”的目光,是“沿着我和我的思想之间的/一条蔓射的对角线/蜿蜒而行”,正如一条插入这个垂直与平行组成的坐标轴的斜线,可以穿透这些彼此交叉的层面。这就是“斜雨”的形象,是一种具有穿透力的目光的隐喻。佩索阿在13-1-1935号信件中提到的《守羊人》,是“异名写作”的另一组奠基性作品,这组署名为阿尔伯特·卡埃罗的作品同样强调“目光”的重要性,但其功能主要在于凸显“观看”与“理解”的同一性;而在《斜雨》中,“目光”的功能更为强化:目光并不仅投射事物或现象,因为投射意味着轻视与遗忘,还必须通过“透明”这个媒介,穿透物体或现象,进入到其内部并在记忆中被深刻把握。这应该就是佩索阿强调的《斜雨》的创作是对“费尔南多·佩索阿自身的回归”,也是“反抗其作为阿尔伯特·卡埃罗的缺席”的真正内涵。

那么,佩索阿如何从“交叉主义”出发,走向了涵盖更为广泛的“异名写作”?首先,佩索阿研究者发现从创作到正式发表这一年间,《斜雨》的署名是不断变换的。1914年,在写给科尔特斯-罗德里格斯的信中,他把《斜雨》归属在阿尔瓦罗·德·冈波斯的名下。在他留下的手稿中有一条记录显示,他曾一度想把《斜雨》归并在散文集《不安之书》(O Livro de Desassossego)中,这样,《斜雨》的署名作者就变成了“半异名者”贝尔纳多·索亚雷斯(Bernardo Soares)。还有学者发现在一份属于阿尔伯特·卡埃罗名下的诗单中,《斜雨》赫然在列。[20] 佩索阿对署名的犹豫不决说明他在13-1-1935号信件里的描述并不一定是言之凿凿的事实,而是经过时间推移,对“异名写作”的产生过程与基本特征进行的带有魅化性质的总结与归纳,至少可以说,“异名”与诗本身的写作相比,是第二位的。不是“人格”创造了诗,而是诗定义了众多的“人格”。此外,这种犹豫不决也解释了另外一个事实:几个月之后,佩索阿用涵义更丰富的“感觉主义”(sensacionismo)代替了“交叉主义”,从而成功地在三个异名之间形成统合。其次,《斜雨》作为“交叉主义”唯一的诗歌实践,之所以能够在数十年后被佩索阿确定为标志“异名写作”诞生的作品,不仅在于与《守羊人》同时出现的这个创作时间点,更重要的是,它为“异名写作”提供了生长的空间。佩索阿在“异名”、真实的存在与梦境之间建立了联系,他认为,“异名”的存在与梦相比,更为真实,但与真实的事物相比,更不真实,而梦比现实更真实。“异名”的作用就如同组诗中出现的透明媒介物,佩索阿将“异名”作为中介,试图再次沟通梦与现实。“异名”的中介性决定了“异名写作”是一种“幕间虚构”(ficção de interlúdio),“异名者”存在于幕间,或者说,只能在真实世界与梦的世界的间隙中存在。所以,唯有当诗人的存在如《斜雨》一般被划分为真实与梦境两个时空时,所有的异名者,包括“正名者”佩索阿,才有了生存与发展的可能。

费尔南多·佩索阿与他的异名者,漫画

[1] See Eduardo Lourenço, Pessoa Revistado, Lisboa: Moraes Editores, 1983, p.157.

[2] 蒙特罗与佩索阿之间一共有12封通信,13-1-1935号信件最为重要。蒙特罗是最早推介与研究佩索阿作品的评论家,对于佩索阿作品的传播与经典化居功至伟。

[3] 马里奥·萨-卡内罗(1890-1916):葡萄牙诗人,是葡萄牙文学的代表人物,与佩索阿一同创办《俄尔甫斯》杂志,成为葡萄牙现代主义诗歌运动的重要基地。萨-卡内罗与佩索阿之间关系极为亲密,被佩索阿称为“我灵魂的双生子”。可惜诗人在法国自杀,佩索阿寄给他的信件全部散佚。

[4] Fernando Pessoa, Escritos Íntimos, Cartas e Páginas Autobiográficas, Lisboa: Publ Europa-América, 1986, p.199.

[5] See Fernando Gabral Martins, Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo, Lisboa: Caminho, 2008, pp.327-329.

[6] Fernando Pessoa, Escritos Íntimos, Cartas e Páginas Autobiográficas, p.199.

[7] 佩索阿不是凭借诗歌,而是以激烈的文论进入葡萄牙文坛视野的。1913年,他在“追怀主义”机关杂志《鹰》中先后发表了题为《从社会学角度思考的葡萄牙新诗》(第4期)、《重申》(第5期)、《心理学层面的葡萄牙新诗》(第9期、第11期,第12期)的文论,震惊了葡萄牙文坛。在《从社会学角度思考的葡萄牙新诗》一文中,他认为:“在理性多于梦境之处,让我们勇敢地得出结论:当下的葡萄牙文学思潮完全而绝对地是一个更伟大的文学潮流的开始,它是那些引领孕育了文明的伟大民族开创出伟大的创造时代的文学思潮之一。”(Fernando Pessoa: Textos de Crítica e de Intervenção, Lisboa: Ãtica, 1980, p.15)

[8] See Fernando Pessoa, Pessoa Inédito, Lisboa: Livros Horizonte, 1993, p.134.

[9] See João Gaspar Simões, Vida e Obra de Fernando Pessoa, História de uma Gerção, 3. α.ed., Lisboa: Bertrand, 1973, vol.I, p.250.

[10] See Fernando Pessoa, Cartas de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues, 3. α.ed., p.36.

[11] Fernando Pessoa, Pessoa Inédito, p.134.

[12] See Georg Rudolf Lind, Estudos sôbre Fernando Pessoa, Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1981, p.61.

[13] 本文中所引用的片段皆出自由杨铁军依据不同版本的英文译本转译的《斜雨》,本文作者参照葡萄牙语原文进行了校对与修订。

[14] See Georg Rudolf Lind, Estudos sôbre Fernando Pessoa, p.61.

[15] See Georg Rudolf Lind, Estudos sôbre Fernando Pessoa, p.63.

[16] Fernando Pessoa, Paginas Intimas e de Auto-interpretação, Lisboa: Ática, 1966, p.413.

[17] See Fernando Pessoa, Textos de Crítica e de Intervençã, p.45.See also Teresa Rita Lopes, Pessoa por Conhecer II: Textos para um novo mapa, Lisboa: Editorial Estampa, 1991, p.369.

[18] Fernando Pessoa, Poesias: ortónimos, Porto: Porto Editora, 2007, p.303.

[19] Fernando Pessoa, Poesias: ortónimos, p.342.

[20] See Martins Fernando Cabral, Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português, Lisboa: Caminho, 2008, p.160.

全文完

原载于《外国文学评论》2013年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注