华兹华斯的言不由衷

编者按

浪漫主义诗人威廉·华兹华斯曾认为,詹姆士·麦克弗森的伪作《奥西恩诗集》对英国文学没有丝毫影响,该作品毫无文学价值可言。事实上,出现在两卷本《华兹华斯诗集》卷首之《序言补充》中的上述论断并未真实传达华兹华斯的一贯创作思想。华兹华斯在其诗作中曾多次对《奥西恩诗集》做出积极回应,从其少年之作《埃斯威特湖谷》直至晚年的《序曲:或一位诗人心灵的成长》,其中不少措词和意象与《奥西恩诗集》有契合之处。华兹华斯直到花甲之年才私下表示对麦克弗森的感念,承认自己受益于麦克弗森颇多,感叹倘若没有后者对民谣的关注,许多民间诗歌恐怕早已消失殆尽。本文通过对史料的对照与考证指出麦克弗森的伪作虽被传统批评所诟病,但对英国浪漫主义的发展起到了推波助澜的作用。

作者简介

徐晓东,男,文学博士。浙江大学外国语言文化与国际交流学院博士后,浙江财经学院爱尔兰研究所所长,研究方向为十八世纪英国文学伪作。

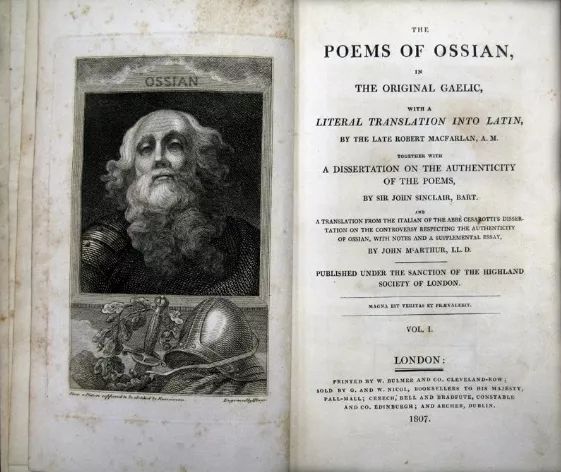

华兹华斯像

詹姆士·麦克弗森的《奥西恩诗集》(Poems of Ossian)[1]是英国十八世纪最有争议的伪作之一。其第一部诗作《芬格尔》(Fingal,1761)的《致读者》一文只有短短263个字,而强调身份的“译者”(translator)一词出现四次,首字母大写的“原作”(Originals)为三次。麦克弗森无非想通过这些措词强调自己的译者身份,并宣称:“原稿将存放于某一公立图书馆,以避免这一古老的天才丰碑之作遗失。”[2] 这里所谓的原稿始终是个模糊概念,完整的原稿始终没有出现。对此塞缪尔·约翰逊博士曾说,麦克弗森“从旧歌谣中摘抄一些姓名、故事情节和短语甚至某些片断,然后将此混杂于自己的创作中,这就是他留给世人所谓的古诗译本”[3]。约翰逊的这番论断基本总结了《奥西恩诗集》的创作实质。事实上,该伪作全部39个章节中,有28个(72%)无法从真实的盖尔语文学中找到对应内容,剩余11个(28%)章节与16个不同的盖尔语民谣具有类似之处,但具存渍墨窜旧史的现象。按此推断,麦克弗森既不是《奥西恩诗集》的译者,也非编辑者,而是其作者;2009年,学者托马斯·柯利再次强调:“整部作品基本是麦克弗森自己的原创。”[4]

就是这样一部伪作,它叙述的凯尔特英雄以及相关的征战传说却在欧洲获得了巨大甚至是来自各个角落的欢呼。《奥西恩诗集》不仅影响了德国狂飙突进运动的弗里德里希·克洛普施托克、歌德,还受到拿破仑三世以及伏尔泰的赞誉。与英国经验主义批评家不同,德国文学界往往更加注重《奥西恩诗集》所传达的思想情感,特别是诗歌中表现出的悲伤之喜(joy of grief)。

当代文学理论家诺索普·弗莱在其学术著作中多次提及《奥西恩诗集》。他在《试定义感性时代》一文中提醒读者:在阅读《奥西恩诗集》以及劳伦斯·斯特恩的《商第传》时,读者得到的感受与阅读其他作品时完全不同。在后一类小说或者其他形式作品中,读者期待故事的悬念,而悬念的解决就是故事的结束。在此过程中,读者能够感知作者下面会说什么,作者也会按部就班地叙述。《奥西恩诗集》却反映了人的下意识,读者的目标不是感觉的集中,而是感觉的断裂,读者甚至能够观察作者正在创作。弗莱将这一类诗歌定义为神谕性的诗歌,认为它具有类似《圣经》的韵律。这种感受的不同在于西方文学历来存在着两种对立的文学观,“分别是亚里士多德的文学观和朗吉努斯的文学观,前者是美学性的,而后者是心理性的”[5]。弗莱的阐释具有一定启发意义,他认为英国前浪漫主义诗人威廉·布莱克在诗歌创作上的导师就是托马斯·格雷、托马斯·查特顿和奥西恩;布莱克甚至始终不渝地坚信奥西恩的真实性。《奥西恩诗集》中英雄与自然世界的相互融合以及将山野的回响说成是“岩石之子”这类史诗性隐喻,都是开拓布莱克诗歌想象的重要因素。[6]

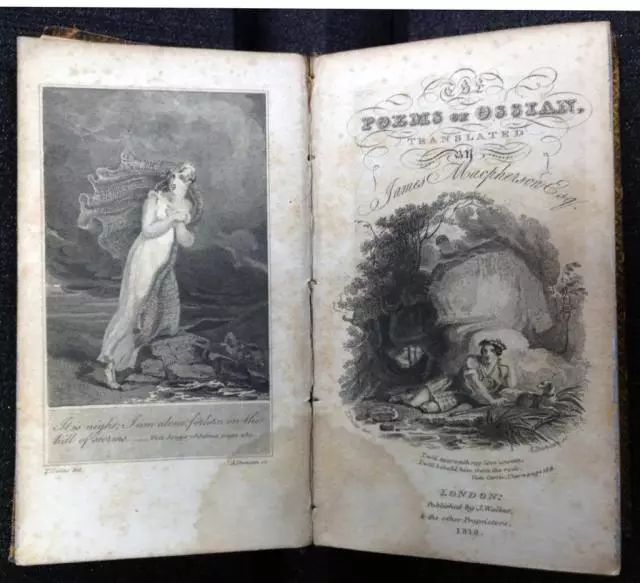

詹姆士·麦克弗森,《奥西恩诗集》

就《奥西恩诗集》对英国浪漫主义诗人柯尔律治、拜伦勋爵等人的启发作用,美国杜克大学的约翰·邓恩在其提交的博士论文中已经做了一些细致分析[7],然而该伪作是否对英国浪漫主义旗手威廉·华兹华斯的创作具有借鉴意义,国外文献却鲜有记载。这主要在于华兹华斯在提及《奥西恩诗集》时,不仅语气充满讽刺,而且似乎难抑内心愤懑。从两卷本《华兹华斯诗集》卷首他洋洋万言的《序言补充》(Essay, Supplementary to the Preface, 1815)中我们可以深味此种浓烈的情绪,在此不妨撷取其中一段文字:

万福,麦克弗森!祝福你,奥西恩的始作俑者!奥西恩这个幽魂脱胎于一位无耻的高地人,他温情地拥抱传统的阴暗面。幽魂南移,那里的人们却为之欢呼喝彩。同样的状况一路发展到欧洲,受到广泛赞许。……尽管这些伪装的古诗广得赞誉,却丝毫没有影响这个国家的文学。其后的作家似乎没有从中得到一丝灵感。没有哪位作家胆敢涉险在形式上去模仿这些诗歌,哪怕以最不起眼的方式,只有那个孩子——查特顿例外。[8]

“万福,麦克弗森!”一句套用了莎士比亚悲剧《麦克白》中的场景。[9] 华兹华斯借此讽刺麦克弗森为了成功不择手段。他不仅认为《奥西恩诗集》毫无文学价值,甚至评价麦克弗森的行为不知廉耻(impudent)。

华兹华斯虽是浪漫主义最具创新思想的诗人之一,但上述论断与事实不符,例如,他断言“[麦克弗森]丝毫没有影响这个国家的文学”,这不仅不符合实际,例如其好友柯尔律治就是受惠者之一,而且该文的部分内容也有悖于华兹华斯自己过去的诗学理论,表现得言不由衷。其实,华兹华斯1815年的《序言补充》有其特殊的创作背景,这也是华兹华斯言不由衷的根本原因。该文发表后,华兹华斯的密友亨利·鲁滨逊(1775-1867)就曾对其中的一些说法持保留意见,因为这篇文章颇有泄私愤之嫌,且缺乏事实根据。华兹华斯承认这是对其文学死敌、苏格兰学者弗朗西斯·杰弗里(1773-1850)的一种蔑视。[10] 如此创作背景至少意味着《序言补充》的部分内容并非华兹华斯长期思索的理论结晶,而是一种愤怒状态下的自我辩护。在怒火中烧的背景下,麦克弗森不过是被殃及的池鱼罢了。

华兹华斯的言不由衷在《序言补充》的另一段文字中显得尤为突出:“我有幸出生并成长在山野农村。从孩提时代起我就感到,这几卷刻意托奥西恩之名所描绘的世界中充斥了虚假。以我亲眼所历,我认为其意象均系伪造。”[11] 华兹华斯自认为从孩提时代就能够鉴别出《奥西恩诗集》中的意象为伪造,其中的描述都为虚假之辞。此番言论如果属实,那华兹华斯绝对是空前绝后的神童。事实上,对《奥西恩诗集》真伪的全面调查是在1805年。当年著名作家亨利·麦肯济(1745-1831)担任主要负责人,调查了大量与麦克弗森相关的作家、当事人以及知晓奥西恩传说的普通民众,最后苏格兰高地委员会形成了一个《调查报告》。即便华兹华斯当年阅读过这部报告,他已经年满35岁,绝非自称的孩提时代。更为重要的是,这本343页的《调查报告》并未作出真伪的直接结论,更没有华兹华斯所谓的其中意象属于伪造;只是说,在苏格兰高原是否存在大量关于奥西恩的诗歌这一问题上,结论是肯定的。[12]《奥西恩诗集》的真伪之争一直到1951年才基本尘埃落定。盖尔语学者汤姆森教授在研究了大量民谣基础上,认为麦克弗森所使用的手稿抄本并不都存在,但是他确实利用了一些真实的民谣抄本进行自己的创作。[13]

德里克·汤姆森,The Gaelic Sources of Macpherson’s ‘Ossian’

从华兹华斯中学时代的习作来看,他不仅没有认为《奥西恩诗集》中的意象为伪造,还大量采用《奥西恩诗集》中相类似的表达。处于青春期的诗人崇拜这部伪作,并在其作品中做出了积极回应,《埃斯威特湖谷》就是一个较为明显的例证。这是华兹华斯17岁完成的一部长诗,部分内容可以与其最伟大的自传性作品《序曲:或一位诗人心灵的成长》相互印证。这部少年之作不仅可以帮助我们了解诗人生平,同时能够展现其诗艺发展过程。《埃斯威特湖谷》分为两个部分,总数超过1,000行,还包括一些插入的片断。

华兹华斯的母亲于1778年去世,五年后的岁末,父亲也撒手人寰,失去双亲后的诗人一直寄人篱下。华兹华斯年幼的妹妹多萝西于1787年7月在信中怅然道:“多少次,我和哥哥一起抱头痛哭,那是多么辛酸的泪水。日复一日,我们更加强烈地感受到失去双亲意味着什么。”[14] 创作《埃斯威特湖谷》时,华兹华斯正体验着生活带来的无助、伤感。正如麦克弗森笔下那些部落的幸存者,华兹华斯心中同样涌动着失去亲人、无依无靠的悲伤。约翰逊博士曾赞赏托马斯·格雷《墓园挽歌》所体现的感伤,认为诗中“充满了能在人头脑中引起反响的意象,还能使每个人产生发自心底的回应”[15]。同样道理,《奥西恩诗集》的意境对年少的华兹华斯也具有不可替代的魅力。

《埃斯威特湖谷》作于1787春夏间,以诗人多年朝夕相伴的埃斯威特湖谷自然风光为线,哀伤双亲过世后的无助之情;而即将背井离乡去剑桥求学,意味着又要被迫离开相依为命的妹妹,此番情愫华兹华斯在该诗的272行起有如下表述:“这景色无处不唤起热切的记忆,/唤起柔肠百转之泪,喜悦或是哀凄。/一个冬天的傍晚,寒风呼啸,/掠过巍峨的山楂树枝条,/可怜的羊群,冻得畏缩在一起取暖,/落寞沮丧,长久地寻找山中的羊栏。/坐在远方那块裸露的山石上,/我独自承受着辛酸的哀伤。/久久地,我饱含泪花的双眼,期遐/有一匹小马带我回家。”[16]

华兹华斯晚年在湖区的故居

根据当代浪漫主义学者邓肯·吴的研究,诗歌中“裸露的岩石”象征着少年的脆弱,易受到伤害;在《序曲:或一位诗人心灵的成长》1805年版12卷中同样出现的寒风“掠过山楂树枝条”则表现出少年渴望得到他人陪伴。[17] 吴对此的解读令人信服,以山野之风掠过山楂树与先人亡灵的呼唤之间产生联想,有助于深入分析华兹华斯创作时的心境,体会少年诗人过早失去双亲而渴望亲情的陪伴。从文字所表述的意象可以推测华兹华斯阅读了麦克弗森在《帖莫拉》第4章后所做的注释,这里就有上述联想的最初表达。麦克弗森在谈到苏格兰高原未开化部落时认为,古代人的工作就是在沉闷、辽阔的沙漠放牧牲口,他们的足迹遍布一望无垠、人迹罕至的荒漠。在呼啸的风中,在咆哮的瀑布旁,他们露宿于野外。周围环境的阴郁造就了忧郁的情愫,很容易产生奇特以及超自然力的迷信。因环境因素发出的种种声响会惊扰睡梦,“他们以为听到了先人亡灵的呼唤(voice of the dead)也就不足为怪了。‘亡灵的呼唤’或许不过是风掠过大树的尖啸,也许是从邻近的山石缝中发出的响声”(Ossian:502)。

仅凭《埃斯威特湖谷》一诗中以“寒风呼啸,掠过巍峨的山楂树枝条”表达幻觉中诗人对先人的思念之情,这似乎还有点牵强。但该诗另一处意象与《奥西恩诗集》再次出现契合,这绝非偶然。《埃斯威特湖谷》222行中诗人说,一个瘦高的幽灵(spectre)矗立在自己眼前,双眼似惨白枯萎的花瓣:“透过他的肌肤,他的骨骼看起来阴森,/如惨淡的月光穿过山石之缝,/我们仅瞥见稀疏,淡淡的光/飘泻在一棵孤零零,破败的紫杉上。”[18]

以“山石之缝”(chink of rock)的意象凸显荒凉、哀伤之情原本是《奥西恩诗集》中较为独特之处,在《芬格尔》第2卷中有:“我叹息,如幽风吹过山石之缝。”(Ossian: 69)华兹华斯应该非常熟悉《奥西恩诗集》的这些措词,不仅如此,《埃斯威特湖谷》还有其它描述与这部伪作相契合之处,如211行“一群群风暴的幽魂/目视着四散的流云”中,风暴的幽魂是对《芬格尔》“幽魂今夜骑行在风暴之上,在山风的呜咽中,幽魂的歌声如此甜美,这歌曲来自异域之城”(Ossian: 190)的延伸。这已充分说明,不仅华兹华斯没有办法认定这些《奥西恩诗集》的意象均系伪造,相反还刻意进行模仿和改动,以适合自己的哀戚之情。

山石之缝

即便在1803年夏秋之际,年近而立之年的华兹华斯仍然没有对《奥西恩诗集》中意象的真实性产生过动摇。当年8月中旬,诗人偕妹妹及好友柯尔律治游历了苏格兰高原,途经苏格兰中部港口佩思。在传说中,奥西恩的墓地就坐落于郊外那景色秀丽的格莱蒙河谷(Glenalmond)。或许兄妹两人在沃尔特·司各特(1771-1832)家做客时向其打听过墓地的方位,而后又忘记了格莱蒙河谷的英文拼写;据多萝西的日记记载,两人于1803年9月9日参观了这个墓地。[19] 1805年4-5月间,华兹华斯创作了《格莱蒙河谷》(Glen-Almain, or the Narrow Glen)这首32行的诗歌,诗歌起首部分如下:“这个幽静之地,远离人烟,/奥西恩长眠于这狭长的河谷;/这个幽静之地,喃喃不断的/只有那和缓的一泓小溪,别无其他:/他曾吟唱过拼杀,殊死的鏖战/以及那惨烈的诀别……”[20]

从后两行的内容判别,华兹华斯对麦克弗森的伪作主题完全了解。《奥西恩诗集》中生死搏杀的场景以及凄婉的离别哀愁都深深印在华兹华斯的脑海中。在同一时期,华兹华斯创作了脍炙人口的诗作《孤独的割麦女》,其中第3节内容可看作《格莱蒙河谷》起首部分的进一步延伸,与《奥西恩诗集》的主题相呼应:“谁能告诉我她唱些什么?/也许这凄婉的歌声是咏叹/古老的、遥远的悲欢离合,/往昔年代的征战?”[21]

《奥西恩诗集》的思想情感被华兹华斯部分移植到了这首优美的诗歌中,使华兹华斯苏格兰之行的所有诗作形成了一个有机系统。我们不妨大胆推测,在整个高原旅程前后,奥西恩及其作品产生的联想并没有被华兹华斯排斥而是铭记在心中。华兹华斯本人并不通晓盖尔语,在他的社交圈内也没有盖尔语学者。1807年1月20日,他还特地去信给苏格兰历史小说家司各特,讨教是否在苏格兰盖尔语中有一个发音类似lega的单词,意思是否大致为“注意;走开”。[22] 既然华兹华斯并没有盖尔语基础,那么如果说他对奥西恩传说有所了解的话,恐怕只可能从“这些伪装的古诗”中获得。

英雄奥西恩的墓碑

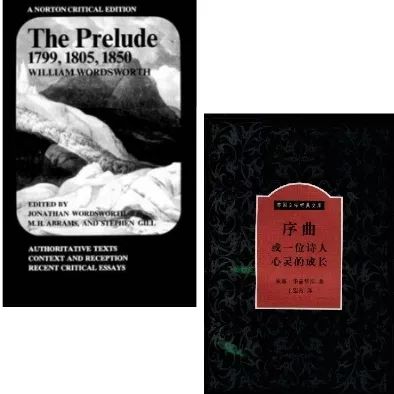

华兹华斯早期以及晚年对《奥西恩诗集》的态度与1815年完全不同。透过华兹华斯自传性的《序曲:或一位诗人心灵的成长》可以看出一些端倪。这部长诗的修订在华兹华斯一生占据了相当比重,分别有1799、1805以及1850年三个版本,可谓一段相当漫长的时间。从1805年到1850年间,华兹华斯经历了一些重要的思想变化,从青年时代的激昂满怀到晚年的谦卑反思。无论思想和社会背景如何变幻,后两个版本中对奥西恩的评价基本保持不变。华兹华斯承认自己年轻时听说或者阅读过《奥西恩诗集》,而且在第七卷的《寄居伦敦》一章中,他认为这是“纯正的事实”:“而且,在他布道的过程中,/福音书的作者、以赛亚、约伯、摩西、/那年写出《亚伯之死》的作者、/莎士比亚,还有从莫尔文召来的/欧西安(别不相信,这可是纯正的/事实),以及那天才的诗人——他在/阴郁的主题上缀满晶莹的幻景……”[23]

上述译文的依据是1850年的版本,其中的英文原文如下:“Meanwhile the Evangelists, Isaiah, Job, /Moses, and he who penned, the other day, /The Death of Abel, Shakespear, and the Bard/Whose genius spangled o’er a gloomy theme/With fancies thick as his inspiring stars, /And Ossian (doubt not, ’tis the naked truth)/Summoned from the streamy Morven——”[24]

而1805年的早期版本却有不同:“Meanwhile the Evangelists, Isaiah, Job, / Moses, and he who penned the other day/The Death of Abel, Shakespear, Doctor Young, /And Ossian; ——doubt not, ’tis the naked truth——/Summoned from the streamy Morven...”

从1805年到1850年的改动可以看出,1850年版本单独列出了奥西恩,中间插入两行修饰语。华兹华斯晚年有意将奥西恩与其他作家分隔开来,并用括号评注的方式把“别不相信,这可是纯正的事实”一句严格限定在奥西恩身上。这样有别于1805年版本用破折号所带来的歧义,以免读者误以为同时修饰《亚伯之死》的作者、莎士比亚以及杨格博士。此外,只有在对照1805年版本后读者才能够推测,1850年中的巴德称号可能是对应着1805年版本中的杨格博士。倘若缺乏这种比较,由于语言上的含混,难免让人浮想联翩,“阴郁的主题上缀满晶莹的幻景,犹如曾给他灵感的繁星”这些溢美之词很容易与奥西恩的史诗联系起来。这是因为将巴德诗人与杨格对应起来既令人诧异,又非常牵强。虽然所作《哀怨,或关于生命、死亡和永生的夜思》(1742)引起轰动,杨格本人却并不具有凯尔特巴德诗人的传统。

威廉·华兹华斯,《序曲:或一位诗人心灵的成长》

何谓“纯正的事实”?这一措词语意仍然含糊。“纯正”(naked)有“明白无误;不加掩饰”之意。仅凭这一句“纯正的事实”尚不能完全判断华兹华斯是否认可《奥西恩诗集》的真实性。不过,即便该诗为虚假之作,在华兹华斯的诗学理论中仍然有存在的合理之处。我们从《序曲:或一位诗人心灵的成长》第五章可以追寻华兹华斯幼年时期读书的经历。他曾经说,大约十岁时,他的心灵开始有意识地享受如歌的语言织体,追恋文字本身的甜美。其中,华兹华斯认为我们喜爱的对象虽然虚假不实,但是胸中激荡的仍然是人类最崇高的属性:“……我们喜爱的/对象虽常常虚假不实,或流于/华丽的辞藻,然而,激荡在我们/胸中的绝非庸俗的力量,恰是/人类最崇高的属性——”[25]

虚假的对象为何在华兹华斯的创作思想中却成为人类最崇高的属性?因为人类的想象力是生活的精神食粮;而编造这些想象力之作的伪造者恰是人类的良师益友,与他们为敌的正是理性主义的批评家:“于是我们感受,我们感受,/知道友人于何方。你们那些梦想者,/冒险故事的伪造者!我们感谢汝等,/骗子、呆子、昏言的老伯;尽管愚蠢的/理性如此斥责,但是我们仍能感受/你们联合了何等伟大的神力,/使我们的希望、力量、思绪化为行动,/成为一个帝国,化成一种财富……”[26]

原文的“伪造者”使用了forgers一词,蕴含着“伪造”和“创作”双重意义。尽管理性主义的批评家斥责他们为“骗子”,华兹华斯却对他们心存感念;恰是被理性斥责为“骗子”的伪造者促使孩子的心愿最终转化为力量和精神财富,让思想付诸行动。请看原文:“...then we feel, we feel, /We know where we have friends Ye dreamers, then, /Forgers of daring tales! We bless you then, /Imposters, drivellers, dotards, as the ape/Philosophy will call you: then we feel/With what, and how great might ye are in league, /Who make our wish, our power, our thought a deed,/An empire, a possession...”[27]

此处philosophy并非泛指的“哲学”概念,而特指18世纪英法两国建立在理性、分析基础之上的怀疑论批评思想。[28] 理性主义批评压制人类的想象力,讥讽那些冒险故事的创作者、富有情感和想象力的作者为“骗子、呆子”;原文中ape为形容词,意思为“愚蠢”,修饰下一行的philosophy。华兹华斯痛斥这些理性主义批评思想为愚蠢之举。虽然麦克弗森没有如此明确、激烈的反理性思想,但是在创作实践上,华兹华斯已经和麦克弗森站在了“盟友”的立场之上。这不难理解,华兹华斯强调诗歌是“强烈情感的自然流露”,内心的感受和经验远高于平淡的外在事实。在《抒情歌谣集》1800年版序言的脚注中,华兹华斯认为诗歌与科学(客观事实)完全不同,两者是根本对立的概念;过去批评界混淆了这两者之间的对立关系,结果造成文学批评的混乱局面。[29] 他还进一步引申道:诗的眼泪不是天使的泪,而是人们自然的眼泪。

1845年在修订这篇序言时,华兹华斯为自己的诗歌继续辩护说:“是情感给予动作和情节以重要性,而不是动作和情节给予情感以重要性。”[30] 麦克弗森在1763年《帖莫拉》的序言中也有类似的表达,他认为这些翻译的史诗“用质朴和天性表达了失落的爱,以及所带来的淡淡的凄凉之感。这些文字的发音与感伤的情绪结合得异常完美,哪怕不了解这种语言,诗歌的声音也能穿透、打动人心”(Ossian: 214)。两位作家共同强调了情感在作者和读者中的重要意义,这些文学思想都抛弃了弥尔顿、德莱顿、蒲伯的传统,与18世纪拉丁文风占主导地位的讽刺诗拉开了距离。

1823年,华兹华斯修正了自己对《奥西恩诗集》的一些偏颇之语。11月底,他在给苏格兰作家艾伦·坎宁安(1784-1842)的信中写道,自己受益于苏格兰文学,感恩之情无以言表,并且还列举了汤姆逊、司各特等数位边区诗人对自己创作的启发。华兹华斯虽然没有重复麦克弗森“丝毫没有影响这个国家的文学”这种观点,但也未提到自己受益于麦克弗森的伪作。相反,他承认这部伪作获得了“成功”。令人费解的是,华兹华斯在名词“成功”前加了形容词“危险”。华兹华斯所谓“危险的成功”(dangerous success)[31] 这一措词值得玩味。“危险”固然有“可能造成伤害”之意,英语dangerous的词根danger在早期还有“傲慢”、“怀疑”以及“难以取悦他人”的内涵。无论如何,华兹华斯承认《奥西恩诗集》的成功却是事实。

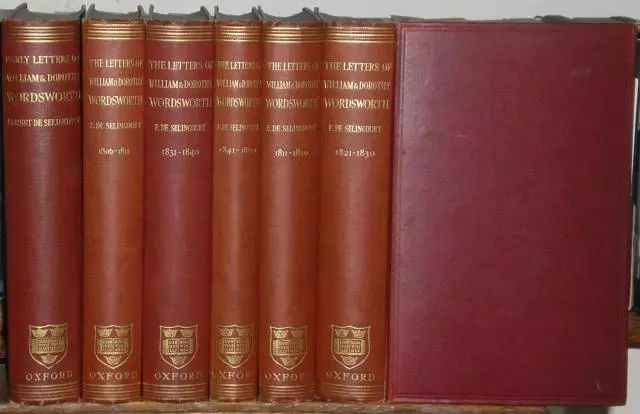

欧内斯特·德·塞林考特编,The Letters of William and Dorothy Wordsworth: The Later Year

1829年4月,年近花甲的华兹华斯终于逐渐正视麦克弗森与自己创作之间的关系。他在给古典学家埃德蒙·贝克(1788-1839)的信中说,尽管自己对麦克弗森多有指责,但“我自己受益于麦克弗森颇多,他让英国公众了解到奥西恩以及他本人那个时代的传统。我不会吝啬给他以赞誉,因为他保存了许多盖尔语诗歌的片断,假如没有他的关注,这些诗歌恐怕早已消失殆尽。”[32] 在这封关键的信函中,华兹华斯“受益于麦克弗森颇多”显然与《序言补充》中“丝毫没有影响这个国家的文学。其后的作家似乎没有从中得到一丝灵感”一句相悖,这无疑是对早年《序言补充》的说法的一次公开否定。从这句重回理性情绪下的肺腑之言可以看出,华兹华斯虽然没有具体谈及受益的程度,且对麦克弗森的这份感恩和赞誉也仅在私人信件中表达出来,但是他不仅以积极、客观的心态充分肯定了《奥西恩诗集》这部伪作对自己创作的现实影响,而且从历史的广度强调了这部伪作在英国浪漫主义形成中的重要作用以及在整个文化传承中不可忽视的地位。如果没有麦克弗森的这些盖尔语片断的保存,如果没有他对自己时代传统的关注,那些真实抄本以及后期的编辑则无法想象,这就是《奥西恩诗集》这部伪作的历史贡献。华兹华斯的这番表白有助于世人公正地了解这部伪作在前浪漫主义时期的积极意义。

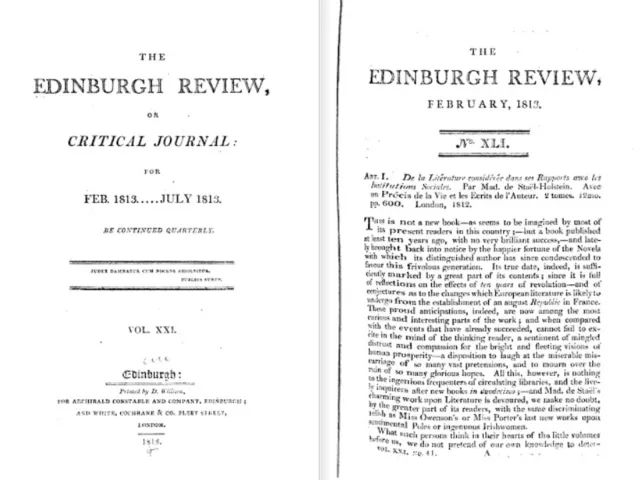

为何1815年的《序言补充》出现如此言不由衷、偏激的言论呢?《序言补充》是华兹华斯与苏格兰批评家、律师杰弗里长期积怨的一次爆发。从1804年起,《爱丁堡评论》以及作为该杂志编辑的杰弗里就不断刊发文章,指责华兹华斯的创作题材缺乏品位,造成《抒情歌谣集》难堪的负面社会影响,导致其销量不断下滑,这令华兹华斯本已非常拮据的生活更是雪上加霜。特别是1814年华兹华斯的《漫游》发表之后,杰弗里强烈抨击华兹华斯的创作粗俗,指责他将出身卑微的小贩作为诗歌主角荒谬不堪。在杰弗里看来,“用高雅的风格描写一位四处兜售绒布和手帕的小贩,必将吓跑他的客人。他不是被当做是疯子,就是当成装模作样的学究,在嬉戏玩闹时以拙劣的演技假扮而成”[33]。这段批评文字出现在《爱丁堡评论》1814年12月的版面上,杰弗里的第一句话就是:这行不通(This will never do)。在此后相当长的时间里,这一句开场白成为对华兹华斯诗歌的极大嘲弄。截至1815年3月,500本《漫游》仅仅售出约三百本,出现了明显的滞销局面。

与此截然不同,《奥西恩诗集》不仅畅销,而且杰弗里对这部伪作的评论显得格外宽容。早在1810年8月谈到司各特的长篇叙事诗《湖上夫人》时,这位苛刻的编辑仍不忘在《爱丁堡评论》上顺带对《奥西恩诗集》做出高度评价。尽管杰弗里清楚这部作品是古色古香的仿作,里面充满了幼稚、令人生厌的矫情,但是仍然称其为“出色的译作”,并认为麦克弗森的《奥西恩诗集》受到持续的追捧,这就证明如果一位作者文笔有力,思想有见地,他完全可以依靠凯尔特传统创作出一部迷人的作品。杰弗里最后总结说:“[《奥西恩诗集》]依然保持着独创的情调,深受文明世界中各族人民的喜爱。有教养的英格兰文人因为作品中的矫情和抄袭受到惊吓,斥责整部作品丽俗、虚假,但是故乡苏格兰的大部分人、国外的几乎各阶层读者都不太在意这些缺点,仍然景仰它”[34]。

1812年11月的《爱丁堡评论》上,杰弗里再次借评法国文艺理论家斯塔尔夫人(1766-1817)《论文学与社会建制的关系》的机会,将奥西恩提高到与古希腊诗人荷马相提并论的地位。[35] 杰弗里完全赞同斯塔尔夫人的文学主张,认为欧洲文学可以分为南方文学(古希腊、罗马、法国、意大利文学)和北方文学(英国、德国文学)两个对立的派别,而北方文学起源于奥西恩的凯尔特文明。杰弗里认为以奥西恩为源头的北方文学具有独特的气质,这些特点包括荡气回肠的忧郁、富有情感和想象。斯塔尔夫人以及杰弗里的这些论断恐难以让华兹华斯和大部分英格兰人接受。具有强大经济实力和璀璨文学传统的英格兰,其文学的起源要归结于偏僻和荒凉的苏格兰,这恐怕对英格兰文人来说不仅是打个问号的问题。

《序言补充》中,华兹华斯认为这些《奥西恩诗集》中的所谓芬格尔特色实际上是“现代的译者将自己的风格强加给了奥西恩”[36]。虽然针对斯塔尔夫人的观点时华兹华斯的语言驳斥较为婉转,但是言外之意中对杰弗里的抨击却非常强烈。此外,杰弗里对《奥西恩诗集》的性质和评论出现了明显的前后矛盾,一会儿将此说成是“古雅的仿作”,一会儿说成“出色的译作”,同时杰弗里又承认作品充满了“幼稚、令人生厌的矫情”。这样的评论模式难免令华兹华斯在愤怒之余将麦克弗森当做匕首,攻击杰弗里对本土的虚假之作视而不见,违背客观公正和缺乏文学品位。

弗朗西斯·杰弗里,《论文学与社会建制的关系》

正如鲁滨逊所言,1815年的《序言补充》一文有过激之言以及言不由衷的论调。该文追溯了200年来英国著名诗人声誉的兴衰,以此证明一些具有永恒价值的诗歌并不为世人所欣赏,因为合格的批评家少之又少,甚至根本没有。当代学者欧文曾尖锐地指出,《序言补充》不仅犯了判断性错误,而且颇具偏见。[37] 通观整篇文字,华兹华斯基本遵循一个错误的逻辑框架:

1)具有永恒价值的诗歌往往被世人所忽视;

2)我的诗歌被世人所忽视;

3)因此,我的诗歌具有永恒价值。

华兹华斯以《奥西恩诗集》这部伪作为例,认为一些蹩脚诗人往往会取得一时的声名。不难看出,华兹华斯的《序言补充》前面部分逻辑比较混乱,说服力并不强。英国前浪漫主义诗人布莱克在读了华兹华斯的1815年《序言补充》后,非常诧异,居然无法相信这是华兹华斯的文字。布莱克情不自禁在自己的书上做了如下注释:“我不知道究竟是谁写了这些序言,内容非常具有恶作剧的意思,而且这与华兹华斯自己的实际相悖。”[38]

透过华兹华斯这番言不由衷的言论,可以从一个侧面反映其诗学观、诗艺发展的真实过程。如果没有认清华兹华斯这些过激论断的历史背景,孤立地理解《序言补充》中对《奥西恩诗集》抨击的字面意义,则容易得出危险的结论,例如法国学者埃米尔·勒古伊深受《序言补充》的影响,在《威廉·华兹华斯的早年生平》一书中想当然地得出以下结论:“在那一辈的诗人中,唯独华兹华斯没有模仿麦克弗森。”[39] 雷纳·韦勒克在《近代文学批评史》中也曾非常困惑,误认为华兹华斯对待原生态和民间诗歌上的态度摇摆不定。首先,华兹华斯与赫尔德(1744-1803)都有尚古主义倾向,强调诗歌中强烈的情感和史诗场景,建议借鉴巴德诗人的隐喻性语言。然而《序言补充》中的过激论断令韦勒克误以为华兹华斯并未坚定不移地贯彻这一思想:一方面,韦勒克认为,华兹华斯被罗伯特·彭斯和托马斯·珀西的民间诗歌所打动,称赞他们的诗作挽救了英国诗歌;另一方面,华兹华斯却与此类作品的内涵保持距离,因为他“怀疑并讥讽了当下对奥西恩的热情”[40]。事实上,华兹华斯对民谣这类民间文学的热情并没有动摇,《序言补充》对麦克弗森的斥责仅仅是华兹华斯特殊创作背景下的孤立事件中的一时之辞。

无论如何,《奥西恩诗集》在文学史上的重要作用无法忽视,它的合理性、突破性需要与整个18世纪及其创作结合起来考察。这个世纪的重大困境在于首先诗人对想象力的释放,特别是超自然力、异域环境的描写必定要回到久远的过去,从历史的过去寻找适合的素材,但是这种想象力的释放却遭遇了机械性怀疑论的束缚。十七-十八世纪自然科学的发展基础是理性思维,伴随着理性思维的强势地位,人类的感性和想象或者逐渐脱离诗歌,或者被科学的批评家从诗歌中剥离开来。华兹华斯在强调情感以及情感的追溯性上具有重大历史意义,他与柯尔律治在民谣体上的探索深化了诗作内涵,然而这种突破性的一部分却来自麦克弗森的启发。从以上背景出发,浪漫主义学者麦甘在《感性的诗艺:文学风格的革命》一书中坚持认为:“不管围绕奥西恩的素材真实性的争议有多大,这部作品对整个十八世纪后期文学图景的影响力掩映了其他所有作品。”[41]

《奥西恩诗集》插图

[1] 此诗集曾有《莪相集》的译名,然而汉字“莪”与英文发音差异较大;其次,“莪”的汉语意义单一,易引起误解,本文采用陆谷孙主编《英汉大词典》第2版的译名。狭义的《奥西恩诗集》是指1765年第三版时,麦克弗森将1761年出版的《芬格尔》与1762年出版的《帖莫拉》合并成一本《奥西恩诗集》;而广义的《奥西恩诗集》还包括1760年出版的《搜集于苏格兰高地的古诗片段》,由于后者的部分内容包含在《奥西恩诗集》中,本文采取狭义模式展开探讨。关于该伪作创作过程以及对苏格兰诗人彭斯的影响,详见徐晓东《苏格兰的巴德诗人——麦克弗森与彭斯》(载《浙江师范大学学报》2012年第1期,第56-64页)。

[2] James Macpherson, The Poems of Ossian and Related Works, Howard Gaskill, ed., Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996, p.32. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称Ossian和引文出处页码,不另作注。除另有注明译者之外,本文所有译文均为笔者自译。

[3] George Birkbeck Hill, Boswell’s Life of Johnson, vol.5, revised and enlarged by L.P.Powell, Oxford:Clarendon Press, 1950, p.242.

[4] Thomas Curley, Samuel Johnson, the Ossian Fraud, and the Celtic Revival in Great Britain and Ireland, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p.23.

[5] Nothrop Frye, “Towards Defining an Age of Sensibility”, in Fables of Identity: Studies in Poetic Mythology, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1963, p.133.

[6] See Northrop Frye, Fearful Symmetry: A Study of William Blake, Toronto: University of Toronto Press, 2004, p.174.

[7] See John Dunn, “The Role of Macpherson’s Ossian in the Development of British Romanticism”, PhD Diss., Duke University, 1965.

[8] William Wordsworth, The Prose Works of William Wordsworth, vol.3, W.J.B.Owen, ed., Oxford: Clarendon Press, 1974, pp.77-78.

[9] 在荒原上,女巫预言麦克白将篡夺邓肯的王位,吐露出一句意味深长的对白:“万福,麦克白!祝福你,葛莱密斯爵士。”

[10] See Edith J.Morley, ed., Henry Crabb Robinson on Books and Their Writers, vol.1, New York: AMS Press, 1967, p.166. See also Stephen Gill, William Wordsworth: A Life, Oxford: Clarendon Press, 1989, p.306.

[11] William Wordsworth, The Prose Works of William Wordsworth, vol.3, p.77.

[12] See Henry Mackenzie, Report of the Committee of the Highland Society of Scotland, Edinburgh: University Press, 1805, p.151.

[13] See Derick Thomson, The Gaelic Sources of Macpherson’s ‘Ossian’, Edinburgh: Oliver and Boyd., 1951, pp.79-80.

[14] Ernest De Selincourt, ed., The Letters of William and Dorothy Wordsworth: The Middle Years, vol.1, Oxford: Clarendon Press, 1937, p.3.

[15] 刘意青译文,转引自《浪漫主义诗歌端倪和哥特小说》,见刘意青主编《英国18世纪文学史》,增补版,外语教学与研究出版社,2006年,第249页。

[16] William Wordsworth, Early Poems and Fragments, 1785-1797, Carol Landon, Jared Curtis, eds., Ithaca: Cornell University Press, 1997, p.164. 抄本278行原为steepy rock,后来在steepy一词上修改为naked。

[17] See Duncan Wu, “Wordsworth’s Poetry of Grief”, in Wordsworth Circle, Summer (1990), p.115.

[18] William Wordsworth, Early Poems and Fragments, 1785-1797, p.161.

[19] See Dorothy Wordsworth, Recollections of a Tour Made in Scotland, New Haven: Yale University Press, 1997, p.176.

[20] William Wordsworth, Poems, in Two Volumes and Other Poems, 1800-1807, Jared Curtis, ed., Ithaca: Cornell University Press, 1983, p.187.

[21] 转引自《华兹华斯、柯尔律治诗选》,杨德豫译,人民文学出版社,2001年,第171-172页。

[22] Ernest De Selincourt, ed., The Letters of William and Dorothy Wordsworth: The Middle Years, vol.1,pp.106-107.

[23] 转引自华兹华斯《序曲:或一位诗人心灵的成长》,丁宏为译,中国对外翻译出版公司,1999年,第12页本文的“奥西恩”在丁先生译文中翻译成“欧西安”;而“巴德”在译文中简单化处理为“诗人”。Bard(巴德诗人)意译为“诗人”仅仅是权宜之计,损失了强烈的凯尔特文化内涵。在欧洲文化中,游吟诗人扮演着重要的文化传播角色,各民族都有自己独特而具有文化意象的称谓。“游吟诗人”这一概念最常用的单词是minstrel,这个单词来自拉丁语,后来进入法语。古英语中则使用gleeman。英国民族史诗《贝奥武甫》中就使用了glēomann这个早期拼写(1160行)。北欧一些民族则使用scop一词,含有“嘲弄”、“模仿”之意。巴德原是凯尔特民族独特的社会阶层。在缺乏文字的社会中,巴德通过口口相授的方式,不仅大量保存着民间文学,还通过赞美诗、叙事诗等传递着社会惯例和法律条文。巴德与苏格兰的宗族制社会休戚相关,他们依靠宗族首领的赏赐生活,这些赠品包括生活用品或者耕种的土地。这些意象在很大程度上是麦克弗森通过《奥西恩诗集》强化起来的,使得苏格兰甚至整个欧洲注意到了这种即将消失的凯尔特文化,这是这部伪作的另一个重大贡献。

[24] William Wordsworth, Prelude: 1799, 1805, 1850, Jonathan Wordsworth, M.H.Abrams, eds., New York: W.W.Norton, 1979, p.257.

[25] 华兹华斯《序曲:或一位诗人心灵的成长》,丁宏为译,第122页。

[26] William Wordsworth, Prelude: 1799, 1805, 1850, p.181. 该节诗歌为笔者自译。

[27] William Wordsworth, Prelude: 1799, 1805, 1850, p.181.

[28] See Raymond Dexter Havens, The Mind of a Poet: A Study of Wordsworth’s Thought, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1941, p.400。

[29] 华兹华斯的原文为:“But much confusion has been introduced into criticism by this contradistinction of Poetry and Prose, instead of the more philosophical one of Poetry and Science.”(William Wordsworth, Prose Works of William Wordsworth, vol.1, p.134)其中philosophical意义为“精确”、“准确”(详见W.J.B.Owen, ed., Wordsworth’s Preface to Lyrical Ballads, Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1957, p.162)。

[30] William Wordsworth, Prose Works of William Wordsworth, vol.1, p.129.

[31] Ernest De Selincourt, ed., The Letters of William and Dorothy Wordsworth: The Later Years, vol.1, Oxford: Clarendon Press, 1939, p.128.

[32] Ernest De Selincourt, ed., The Letters of William and Dorothy Wordsworth: The Later Years, vol.1, p.377.

[33] Francis Jeffrey, Contributions to Edinburgh Review, Philadelphia: A.Hart, Late Carey & Hart, 1850, p.469.

[34] Francis Jeffrey, Contributions to Edinburgh Review, p.375.

[35] See Francis Jeffrey, Contributions to Edinburgh Review, p.56.

[36] William Wordsworth, Prose Works of William Wordsworth, vol.1, p.78.

[37] See W.J.B.Owen, Wordsworth as Critic, Toronto: University of Toronto Press, 1969, p.229.

[38] William Blake, The Complete Poetry and Prose of William Blake, David V.Erdman, ed., Berkeley: University of California Press, 1982, p.665.

[39] Émile Legouis, The Early Life of William Wordsworth, J.W.Matthews, tans., London: J.M.Dent & Sons, 1921, p.123.

[40] René Wellek, A History of Modern Criticism: 1750-1950, vol.2, New Haven: Yale University Press, 1955, p.135.

[41] Jerome McGann, The Poetics of Sensibility: A Revolution in Literary Style, Oxford: Clarendon Press, 1996, p.33.

全文完

原载于《外国文学评论》2013年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注